6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

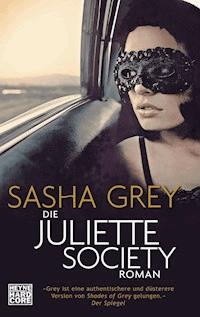

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Erotik

- Serie: Sasha Grey

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

DIE EROTIK-SENSATION

Die Filmstudentin Catherine hat ein Geheimnis: einen lang gehegten Traum, der Ursprung aller ihrer sexuellen Fantasien ist. Einen Traum voller Begierden, für die sie sich schämt und die ihr peinlich sind. Und dieser Traum wird immer lebendiger, ist erfüllt von wildem, orgiastischem Sex und hält schließlich Einzug in ihren Alltag: Eines Abends trifft sie in einem Club auf einen Mann, der sie in eine fremde Welt entführt. Und bald tritt sie der exklusiven Juliette Society bei, einer Geheimgesellschaft , in der sie ihre tiefsten und dunkelsten Fantasien auslebt. Doch wer dieser Welt beitritt, für den gibt es kein Zurück mehr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Ähnliche

Sasha Grey

DieJulietteSociety

Roman

Aus dem Amerikanischen von Carolin Müller

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

The Juliette Society

bei Grand Central Publishing, Hachette Book Group, New York

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie unser halbjährlich erscheinendes CORE-Magazin mit Themen rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.facebook.com/heyne.hardcore

Copyright © 2013 by Sasha Grey, Inc.

Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Redaktion: Kristof Kurz

Umschlaggestaltung: yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem

Nach einer Vorlage von Duncan Spilling – LBBG

Umschlagillustration: © Charles Roff/Trevillion

Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN: 978-3-641-11881-5V004

www.heyne-hardcore.de

Bevor wir anfangen, will ich, dass Sie drei Dinge für mich tun.

Erstens.

Lassen Sie sich von dem, was Sie gleich lesen werden, nicht aus der Fassung bringen.

Zweitens.

Lassen Sie alle Hemmungen fallen.

Und drittens, und das ist das Wichtigste: Alles, was Sie von jetzt an sehen und hören, muss unter uns bleiben.

Okay. Dann kommen wir zur Sache.

1. Kapitel

Wenn ich Ihnen erzählen würde, dass es eine Geheimgesellschaft gibt, deren Mitglieder nur aus den mächtigsten Menschen der Welt besteht – Banker, Superreiche, Medienmoguln, Vorstandsvorsitzende, Anwälte, Richter, Waffenhändler, hochdekorierte Militärs, Politiker, Regierungsbeamte, ja selbst prominente Vertreter der katholischen Kirche – würden Sie mir glauben?

Und ich rede jetzt nicht von den Illuminaten. Oder der Bilderberg-Gruppe, den Treffen in Bohemian Grove oder irgendwelchen abgedroschenen Hirngespinsten, die nur den kommerziellen Absichten verlogener, durchgeknallter Verschwörungstheoretiker dienen.

Nein. Auf den ersten Blick ist dieser Club viel unschuldiger und harmloser.

Auf den ersten Blick.

Aber nicht auf den zweiten.

Dieser Club trifft sich unregelmäßig an einem geheimen Ort. Manchmal im Verborgenen, manchmal insgeheim und doch vor aller Augen, jedoch niemals zweimal am selben Fleck. Üblicherweise noch nicht mal in derselben Zeitzone.

Die Leute, die zu diesen Treffen kommen, sind … na ja, reden wir nicht um den heißen Brei herum: Sie sind die Masters of The Universe, die Herrscher des uns bekannten Sonnensystems. Diese Menschen, die Mächtigen, entspannen sich bei diesen privaten Treffen von dem ebenso wichtigen wie anstrengenden Geschäft, die Welt noch ein bisschen abgefuckter zu machen, als sie sowieso schon ist, und sich weitere sadistische und perverse Methoden auszudenken, die Bevölkerung zu quälen, zu versklaven und in die Armut zu treiben.

Und was machen diese Leute im Urlaub, wenn sie mal die Seele baumeln lassen wollen?

Das liegt ja wohl auf der Hand.

Sie ficken.

Mir scheint, dass Sie noch nicht so richtig überzeugt sind. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Kennen Sie einen Automechaniker, der kein Faible für Motoren hat? Einen professionellen Fotografen, der niemals außerhalb seines Studios ein Bild schießt? Einen Bäcker, der keinen Kuchen mag?

Und diese Leute, die Mächtigen, sind – nehmen wir mal kein Blatt vor den Mund – Meister darin, andere zu ficken.

Sie ficken sie, um ihnen eins reinzuwürgen. Sie ficken sie, um an die Spitze zu gelangen. Sie ficken sie, nehmen ihnen ihr Geld, ihre Freiheit und ihre Zeit. Sie ficken sie so lange, bis sie unter der Erde liegen. Und dann noch mal.

Und was machen diese Leute, die professionellen Ficker, in ihrer Freizeit? Genau …

Außerdem sind mächtige Menschen wie Berühmtheiten und Filmstars. Sie hängen am liebsten mit ihresgleichen herum. Ständig. Und dabei werden sie nicht müde zu betonen, dass sie das bloß deshalb so machen, weil die gewöhnlichen Menschen sie einfach nicht verstehen. Aber in Wahrheit wollen sie nur nichts mit den unteren Schichten zu tun haben, mit dem gemeinen Volk, dem Pöbel und den Ungehobelten, die es ganz besonders freut, wenn einmal einer der Reichen und Mächtigen durch die eine Sache zu Fall gebracht wird, die ihnen immer und ohne Ausnahme zum Verhängnis wird wie das Kryptonit für Superman: Sex.

Diese Leute, die Mächtigen, die Profificker, wissen, wie sie so viel Sex haben können, wie sie wollen. Wie sie ungehemmt ihre wildesten und zügellosesten Fantasien ausleben – ganz ohne Skandal. Das klingt jetzt so, als hätten sie rausgefunden, wie man ohne Gestank furzt, aber was soll’s … sie tun es, hinter verschlossenen Türen, gemeinsam und im Geheimen.

Henry Kissinger hat mal gesagt, dass Macht das ultimative Aphrodisiakum sei. Da hatte er sich schon lange genug an den Schaltstellen der Macht herumgedrückt, sodass er vermutlich genau wusste, wovon er sprach. Und dieser Club ist der Beweis.

Man könnte ihn den Fortune-500-Fickerclub nennen.

Die Liga der Unsterblichen Motherfucker.

Den World Bang.

Die Sexliga.

Oder:

Die Juliette Society.

Los, googeln Sie das ruhig – Sie werden nichts finden. Absolut nichts – so geheim ist diese Gesellschaft. Damit Sie aber nicht völlig im Dunkeln tappen, hier ein paar Informationen zu ihrer Geschichte:

Die Juliette, nach der diese Geheimgesellschaft benannt wurde, ist eine von zwei fiktiven Schwestern (die andere heißt Justine), geboren (wenn man es denn so nennen will) von Marquis de Sade, einem französischen Adeligen, der im 18. Jahrhundert lebte. Ein Freigeist, Schriftsteller und Revolutionär, dessen sexuelle Abenteuer den Adel so sehr empörten, dass er für seine Obszönitäten in der Bastille landete. Was im Nachhinein wohl ein Fehler war. Denn der Marquis saß in seiner Zelle und hatte den lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als sich einen von der Palme zu schütteln. Da dachte er sich natürlich nur noch mehr und gewaltigere Obszönitäten aus. Schon aus Prinzip.

Während seiner Haft schrieb er den wichtigsten erotischen Roman der Welt: Die 120 Tage von Sodom. Das einzige Buch, das die Bibel in puncto sexueller Perversion und Gewalt noch übertrifft. Wobei es nur unwesentlich kürzer ist. Übrigens rief der Marquis von seiner Zelle aus dem Volk zu, es solle sich erheben und die Bastille stürmen, womit er unbeabsichtigt die Französische Revolution ins Rollen brachte.

Zurück zu Juliette. Sie ist die unbekanntere der beiden Schwestern. Nicht, weil sie die Ruhigere ist, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es Justine, die ziemlich verklemmt und prüde ist. Sie spielt auf der Suche nach Anerkennung ständig die Opferrolle, was einem irgendwann fürchterlich auf die Nerven geht. Sie ist wie einer dieser Stars, die ständig auf ihrer Drogen- und Sexsucht herumreiten und unermüdlich öffentlich ihre Tugendhaftigkeit unter Beweis stellen wollen, indem sie in jeder Reality-Show die Geläuterten geben.

Und Juliette? Tja, Juliette lebt schamlos ihre Lust am Sex und am Töten aus, und es gibt keinen fleischlichen Genuss, der ihr fremd ist. Sie fickt und tötet und tötet und fickt und manchmal tut sie beides gleichzeitig. Und kommt immer ungeschoren davon, muss niemals den Preis für ihre Laster und Verbrechen bezahlen.

Sie verstehen, worauf ich hinauswill. Und jetzt kapieren Sie auch, warum diese Geheimgesellschaft, die Juliette Society, nicht ganz so harmlos ist, wie es den Anschein hat.

Wenn ich Ihnen erzählen würde, dass es mir gelungen ist, den engsten Kreis dieser Gesellschaft zu penetrieren (entschuldigen Sie das Wortspiel) – würden Sie mir glauben?

Eigentlich habe ich dort nämlich nichts verloren. Ich bin Filmstudentin im sechsten Semester. Ich bin niemand Besonderes. Ich bin eine ganz gewöhnliche junge Frau wie jede andere auch, mit ganz gewöhnlichen Bedürfnissen und Wünschen.

Liebe. Sicherheit. Glück.

Und Spaß, ich liebe Spaß. Ich zieh mich gerne gut an und will toll aussehen, aber ich mache mir nichts aus teuren Klamotten. Ich fahre einen alten, gebrauchten Honda, den mir meine Eltern zum achtzehnten Geburtstag geschenkt haben und auf dessen Rücksitz immer irgendwelcher Krempel rumfliegt, weil ich nie Zeit habe, ihn richtig sauber zu machen. In diesen Honda habe ich auch all meine Sachen gepackt, als ich von zu Hause auszog, um aufs College zu gehen. Die Freunde, die ich damals zurückließ, kannte ich seit meinen Kindertagen. Mit einigen habe ich mich auseinandergelebt, andere dagegen sind mir geblieben und werden immer ein Teil meines Lebens sein. Außerdem habe ich eine ganze Reihe neuer Freunde gefunden, die mir die Augen geöffnet und meinen Horizont erweitert haben.

Jetzt klinge ich doch schon nicht mehr ganz so klugscheißermäßig, oder? Das hört sich doch schon eher ganz kumpelhaft und bescheiden an. Echter Macht am nächsten komme ich höchstens in meinem Kopf.

Ich habe da diese sexuelle Fantasie, die immer wiederkehrt. Und nein, sie handelt nicht davon, irgendeinen alten, milliardenschweren Knacker wie Donald Trump in seinem Privatjet irgendwo fünfunddreißigtausend Fuß über Saint-Tropez zu ficken. Ich kann mir nichts vorstellen, was mich mehr abtörnen würde. Meine Fantasien sind da viel bodenständiger – viel profaner und intimer.

Ein paarmal in der Woche hole ich meinen Freund von der Arbeit ab, und manchmal, wenn er Überstunden macht und außer ihm keiner mehr da ist, dann male ich mir aus, wie wir es im Büro seines Chefs miteinander treiben – was wir aber noch nie wirklich getan haben. Aber ein Mädchen wird ja wohl noch träumen dürfen.

Sein Chef ist Senator. Oder besser gesagt: ein erfolgreicher Anwalt und zukünftiger Senator. Mein Freund Jack arbeitet in seinem Wahlkampfbüro. Außerdem steht er kurz vor seinem Abschluss in Wirtschaft. Deswegen haben wir auch so wenig Zeit für uns, denn wenn er aus dem Büro kommt, ist er meistens so fertig, dass er auf dem Sofa einschläft, kaum dass er sich die Schuhe ausgezogen hat. Und morgens muss er früh raus und in die Uni, da bleibt normalerweise nicht einmal mehr Zeit für einen Quickie.

Also träume ich davon, die allzeit bereite Freundin zu spielen. Ich sehe die Szene genau vor mir. Dem Anlass entsprechend trage ich High Heels und meinen Lieblingsmantel, einen Trenchcoat – genau wie der von Anna Karina in Godards Made in U.S.A. Und darunter Dessous. Vielleicht den durchsichtigen schwarzen BH und den Slip mit den dazu passenden Strapsen. Oder gleich oben ohne und mit weißen Kniestrümpfen und diesem niedlichen gepunkteten Höschen, das ihn immer total scharfmacht. Oder aber nur High Heels und nichts als einem verführerischen cremefarbenen Seidenslip oder einem Chiffon-Babydoll über den nackten Beinen. Jedenfalls nie ohne einen Hauch rubinroten Lippenstift. A girl’s best friend.

Das Wahlkampfbüro befindet sich in einem ehemaligen Ladengeschäft in der Innenstadt. Es ist rundum verglast, und die ganze Nacht brennt das Licht, damit alle Passanten die vielen rot-weiß-schwarzen Poster in den Fenstern sehen können, auf denen Jacks Chef in die Kamera grinst. »Ihre Stimme für Robert DeVille«, steht in fetter Schrift darunter.

Also sind die einzigen Orte, an denen wir intim werden könnten, die Besenkammer, die Toiletten oder das Büro, in dem Bob – er besteht darauf, dass man ihn Bob nennt – während seiner seltenen Besuche arbeitet. Es liegt im rückwärtigen Teil des Ladens, gleich neben der Tür zum Parkplatz, damit er sich rein und raus schleichen kann, ohne vor aller Augen durch den Haupteingang gehen zu müssen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier im Büro ein paar Leute gibt, die darauf abfahren, während der Arbeitszeit auf dem Klo oder in der Besenkammer zu vögeln und dabei nicht erwischt zu werden. Mein Ding ist das nicht, und ganz bestimmt werden wir so was nicht tun, wenn wir das ganze Büro für uns alleine haben. Außerdem lässt mich Jack durch die Hintertür rein, die direkt zum Parkplatz führt, wo ich mein Auto abgestellt habe … und das Büro des Chefs ist direkt daneben.

Ich sag’s besser noch mal, weil ich wirklich nicht will, dass da ein falscher Eindruck entsteht: Wir haben das wirklich noch nie gemacht. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, Jack und ich. Keine Ahnung, ob es ihm gefallen würde. Aber in meiner Fantasie ist, sobald wir in diesem Büro sind, die Tür geschlossen und das Licht ausgeschaltet haben, Schluss mit dem Geknutsche und Gekuschel. Dann übernehme ich den dominanten Part.

Ich stoße ihn in Bobs teuren Lederchefsessel, und wir treiben es genau dort, auf dem »Sitz der Macht«. Er darf nicht aufstehen, nicht an sich rummachen, sich keinen Millimeter bewegen. Dann lege ich einen kleinen Striptease hin, ich zeige mich vor ihm. Erst löse ich den Gürtel und lasse den Mantel von meinen Schultern gleiten, damit er schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Ich drücke eine Seite des Trenchcoats fest gegen meinen Körper, öffne ganz kurz die andere und lasse ihn einen schnellen Blick darunter werfen, bevor ich mich umdrehe, den Mantel auf den Boden fallen lasse, mich vorbeuge und meine Zehen berühre – damit er genau sehen kann, was er kriegt, wenn er ein braver Junge ist und tut, was ich sage.

Normalerweise ist sein Schwanz steif, noch bevor ich ihm die Hose ausziehen kann. Er drückt gegen seine Baumwollboxershorts.

Jetzt wird es Zeit für vollen Körperkontakt. Doch er darf mich immer noch nicht anfassen. Ich stelle mich vor den Stuhl, drehe ihm den Rücken zu und spreize seine Beine. Dann packe ich die Armlehnen des Sessels, während ich mit dem Hintern wackle – erst ganz dezent, dann immer aufreizender. Ich setze mich auf ihn, klemme ihn zwischen meine Arschbacken und drücke zu. Ich spüre, wie er sich regt, zuckt und gegen meine …

Aber ich schweife ab. Tatsache ist, dass ich unter diesen Leuten in diesem Club, der Juliette Society, nichts verloren hatte. Ich habe weder eine Kontaktanzeige beantwortet noch wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, um mir dort Zutritt zu verschaffen.

Sagen wir einfach, ich habe eine gewisse Begabung, eine Überzeugung, ein bestimmtes Verlangen in mir.

Und das blieb nicht unbemerkt.

Man könnte jetzt ewig darüber diskutieren, ob es Veranlagung ist oder Erziehung. Jedenfalls wurde ich nicht mit dieser Begabung geboren. Zumindest glaube ich das. Nein, es ist etwas, das ich erst erkennen musste. Doch es schlummerte schon lange in mir, wie ein Schläfer, der plötzlich den Befehl bekommt, aktiv zu werden.

Aber wie soll ich erklären, was in dieser Nacht passiert ist? Jener Nacht, in der ich zum ersten Mal auf die Juliette Society traf.

2. Kapitel

Die erste Lektion, die wir im Filmstudium gelernt haben, ist Folgende:

Die Handlung dient immer den Figuren.

Immer, überall und ausnahmslos.

Jeder Lehrer für kreatives Schreiben, der etwas taugt, wird einem genau das sagen und es einen so oft wiederholen lassen, bis einem dieser Grundsatz so vertraut ist wie der eigene Name.

In der fiktionalen Welt ist das ein allgemeingültiges Prinzip, so unveränderlich wie Einsteins Relativitätstheorie. Wenn es nicht befolgt wird, bricht das gesamte Gefüge in sich zusammen.

Man könnte jeden x-beliebigen Filmklassiker (eigentlich jeden Film) in seine Grundbausteine zerlegen, und schon wäre klar, was ich damit meine.

Also, nehmen wir mal Vertigo, einen Film, den jeder Filmstudent wie ich auswendig kennen sollte. Jimmy Stewart spielt Scottie, einen Polizisten, dessen unbeirrbare und beharrliche Suche nach der Wahrheit, gekoppelt mit einer lähmenden Höhenangst und der Besessenheit von einer toten Blondine, die fast schon an Nekrophilie grenzt, genau die Dinge sind – gewissermaßen seine Achillesferse –, die ihn blind machen für die ausgeklügelte Täuschung, deren Opfer er wird.

Nehmen wir einmal an, Scottie wäre ein Polizist mit einer ausgeprägten Vorliebe für Süßes. Dann wäre die Sache vielleicht realistischer, aber der Film würde nicht funktionieren. Wenn Scottie magisch von einem Donutstand angezogen wird und nicht von einer Femme fatale, hätte Hitchcock seinen Film vergessen können.

Da haben wir’s. Die Handlung dient den Figuren.

Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Citizen Kane. Die Filmkritiker nennen ihn oft den besten Film, der jemals gedreht wurde, und das aus gutem Grund, denn er hat eine Botschaft, eine tolle Ausstattung, eine hervorragende Regie – einfach alles, was einen großartigen Film zu einem Meisterwerk macht und nicht in einen endlosen Werbespot für Microsoft, Chrysler oder Pringles verwandelt, wie das heutzutage üblich zu sein scheint.

Citizen Kane ist die Geschichte des Medienmoguls Charles Foster Kane, der von Hybris und Ehrgeiz zu Fall gebracht wird – eben jenen Eigenschaften, die ihn auf seinem Weg an die Spitze angetrieben haben. Eigenschaften, die sich von einem erdrückenden Mutterkomplex ableiten, der seine Erfolge überschattet, seine Ehe ruiniert und am Ende sein Leben zerstört.

Gefangen in diesem Teufelskreis, der bis in den Kern seines Wesens vordringt, stirbt der arme alte Charlie allein und ungeliebt, bloß weil er sich nie vom Busen seiner Mutter hat losreißen können.

Vielleicht war es aber auch gar nicht ihr Busen … denn das letzte Wort, das Kane vor seinem Tod ausstößt, als sich sein Griff um die Schneekugel löst, und er sie fallen lässt, und es ihm nicht gelingt, in dieser symbolischen Kristallkugel sein unmittelbares Schicksal zu erkennen – nämlich, dass sein Leben nicht nur verpfuscht, sondern vorbei ist – dieses Wort ist Rosebud, Rosenknospe. Und der Legende nach war das eine raffinierte Anspielung von Orson Welles auf den Kosenamen, den William Randolph Hearst (der echte Charles Foster Kane) der Vagina seiner Geliebten verliehen hatte.

Rosebud. Das erste Wort, das man im Film hört und das letzte, das man sieht; auf einem Kinderschlitten, der in Flammen steht, und das Feuer verzehrt das Wort, bis nichts mehr davon übrig ist.

Wenn man diese pikante Einzelheit einmal weiß, dann sieht man Citizen Kane nie mehr mit den gleichen Augen. Man hört Rosebud, man sieht Rosebud. Und man denkt: »Vagina«.

Sie glauben, Orson Welles wollte uns damit irgendetwas sagen? Tja, ich glaube, was er uns damit sagen wollte, war Folgendes: Charles Foster Kane ist ein echter Motherfucker. Und das ist, wenig überraschend, auch der Ursprung all seiner Probleme.

Noch einmal zur Erinnerung: Die Handlung dient immer den Figuren.

Nicht vergessen.

Und bloß so am Rande, es gibt eine Filmform und nur eine, die dieses Grundprinzip nicht befolgt. Ein Genre, das schamlos diese Regel bricht. Sie nicht bloß bricht, sondern auch noch auf den Kopf stellt, weil sie ihr scheißegal ist: der Porno.

Aber lassen wir das.

Jedenfalls ist mir klar geworden, dass dieser Grundsatz genauso auf die Realität zutrifft wie auf die Fiktion. Dass nicht bloß im Film alles, was den Figuren zustößt, dem dient, was sie sind, wie sie handeln und warum, sondern auch in unseren eigenen Lebensgeschichten, mit all den Entscheidungen, die wir treffen, und den Wegen, die wir einschlagen.

Die Straße, auf der ich mich befinde, kann keiner sehen. Es ist kein gelber Ziegelsteinweg, nicht der Lost Highway und auch nicht der Two-Lane Blacktop. Und ich weiß noch nicht einmal, ob es überhaupt eine Straße ist, auf der ich unterwegs bin. Bis ich mein Ziel erreicht habe, darauf zurückschaue, sehe, wie weit ich gekommen bin, und begreife, dass alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, alle Wege, die ich eingeschlagen habe, mich an diesen Ort gebracht haben.

So ist das nun mal. Daher muss ich, um zu erklären, wie ich bei der Juliette Society gelandet bin, am Anfang anfangen.

Okay, vielleicht nicht ganz am Anfang. Die peinlichen Babyfotos heben wir uns für ein andermal auf. Und auch all die nebulösen Kindheitserinnerungen, die den Ursprung der Traumata bilden, die mich seither begleiten. Wie das eine Mal, als ich mir in der Sonntagsschule in die Hose gepinkelt hatte, als Schwester Rosetta uns von der Arche Noah erzählte.

Also, nicht ganz von Anfang an, aber fast.

Und ich muss Ihnen etwas über mich erzählen, über meinen Charakter, meine Achillesferse. Ich muss bei Marcus anfangen, meinem Dozenten, auf den ich heimlich abfahre.

Haben nicht alle Mädchen einen heimlichen Schwarm? Einen bedeutungslosen anderen, auf den sie ihre wildesten sexuellen Fantasien projizieren können? Für mich war das Marcus. Natürlich wusste er nichts davon, aber er wurde zu meinem Fetisch, als ich zum ersten Mal in seinem Kurs saß.

Marcus. Brillant, zerzaust, gut aussehend, schüchtern – so schüchtern, dass er fast schon unnahbar wirkte – und tiefgründig. Marcus, der mich von Anfang an faszinierte. Nichts weckt die Neugier einer Frau stärker als ein Mann, der emotional distanziert und schwer zu durchschauen ist, besonders was das Sexuelle betrifft. Und ich wurde aus Marcus einfach nicht schlau.

In der Filmtheorie gibt es einen Begriff, der »Wahn nach Sichtbarmachung« lautet. Er hat etwas mit Lust zu tun. Der intensiven Lust, die wir empfinden, wenn wir den unwiderlegbaren Beweis der Existenz des menschlichen Körpers und seiner Funktionsweisen groß auf der Leinwand betrachten und begreifen.

Dieses Gefühl gibt mir Marcus, wenn ich in der ersten Reihe des Hörsaals sitze, wo ich die beste Sicht auf ihn habe, vor dem Whiteboard, beleuchtet von Neonlampen, die so hell sind wie die Bogenlampen-Scheinwerfer auf einem Filmset. Ich sitze bei jeder Vorlesung auf demselben Platz in der ersten Reihe dieses Riesensaals, der sich hinter mir über vielleicht vierzig Reihen erstreckt, ganz in der Mitte, direkt vor seinem Pult, wo er mich unmöglich übersehen kann. Trotzdem errege ich kaum seine Aufmerksamkeit, noch schaut er überhaupt in meine Richtung. Er wendet sich immer an den Saal – den ganzen Saal – bloß nicht an mich. Er gibt mir das Gefühl, als wäre ich überhaupt nicht da, als würde ich gar nicht existieren.

Er ist da, aber ich bin unsichtbar, und das macht mich ganz kirre – der Wahn nach Sichtbarmachung.

Und ich frage mich, ob er mich absichtlich ignoriert, weil mein Interesse an ihm so verdammt offensichtlich ist.

An den Tagen, an denen ich Vorlesungen habe – Montag, Dienstag und Freitag –, ertappe ich mich dabei, dass ich mich für ihn in Schale werfe. Heute habe ich mich für eine enge Jeans entschieden, die meinen Hintern betont, einen Balconnet-BH mit stützenden Bügeln, ein blau-weiß-gestreiftes Trägeroberteil, das meine Kurven unterstreicht, und eine marineblaue Strickjacke, die sie einrahmt und die Aufmerksamkeit auf sie zieht.

Ich will, dass er meine Brüste bemerkt und er an Brigitte Bardot in Die Verachtung, Kim Novak in Vertigo und Sharon Stone in Basic Instinct denken muss.

Ist das jetzt offensichtlich genug?

Ich hoffe doch.

Auch heute sitze ich wie üblich im Kurs, tue so, als würde ich mitschreiben, und ziehe Marcus mit den Augen aus. Er redet über Freud, Kinsey und Foucault, über das Spektakel des Kinos und den weiblichen Blick, und ich versuche, die aufschlussreiche Wölbung in der braunen Anzughose auszumachen, die in der Leistengegend ein ganz klein wenig zu eng ist.

Halb steht er, halb sitzt er auf seinem Pult, wobei ein Bein leicht gespreizt von der Tischkante baumelt und einen fast perfekten rechten Winkel mit dem anderen bildet, das fest auf dem Boden verankert ist. Ich kaue an meinem Bleistift. Vom Saum seiner Hose ausgehend zähle ich die Zentimeter auf der Innenseite seines Oberschenkels und nehme eine grobe Schätzung von Umfang, Größe und Länge vor.

Dann notiere ich meine Messwerte in der rechten oberen Ecke meines gelben, linierten Blocks, auf dem auch nach zwanzig Minuten Vorlesung nichts weiter als Krakeleien, Gekritzel und Schmierereien zu finden sind. Als ich die Zahlen im Kopf überschlage, bin ich beeindruckt, denn Marcus hat ganz offensichtlich einen Schwanz, der in jeder Hinsicht mit der Größe seines Hirns mithalten kann.

Das sollte mich eigentlich nicht überraschen, denn schließlich habe ich das schon annähernd hundert Mal gemacht. Bei jeder Vorlesung dieselbe Nummer. Und auf wundersame Weise komme ich jedes Mal zum selben Ergebnis. Als würde ich wieder und wieder den Jackpot knacken. Und jedes Mal schießt derselbe Kitzel durch meinen Körper.

Wie gesagt: Marcus bemerkt all das gar nicht. Möglicherweise denkt er, ich sei völlig in seine Vorlesung vertieft. Es ist ja nicht so, als würde mich das Thema nicht interessieren oder als würde ich nicht zuhören. Ich hänge an jedem seiner Worte und bin gleichzeitig abgelenkt. Multitasking, würde ich sagen.

Marcus redet über Kinsey und das Fazit seiner bahnbrechenden Sexstudie, der zufolge Frauen nicht auf dieselbe Weise auf visuelle Reize reagieren wie Männer und manchmal sogar überhaupt nicht. Ich bin da anderer Ansicht. Und wenn Marcus auch nur die leiseste Ahnung hätte, was er mit mir macht, dann wäre er das auch.

Geschickt verbindet er Kinsey mit Freud – ein weiterer alter Perversling mit seltsamen Ansichten über die weibliche Sexualität – und das bringt mich voll auf Touren.

Er schreibt »Kastration« ans Whiteboard. Und »Penisneid«. Dann unterstreicht er beide Begriffe zweimal und liest sie um des Effekts willen laut vor. Man könnte meinen, das sei jetzt der Todesstoß für meine akademische Masturbationsfantasie, was?

Falsch.

Marcus hat eine Stimme wie brauner Zucker – samtig, dunkel und voll. Ihn reden zu hören, lässt mich schon dahinschmelzen, egal was er sagt. Aber die Worte aus seinem Mund, die mich wirklich scharfmachen, sind die, die am wenigsten sexy sind. Wörter, die eigentlich kantig, kalt und technisch klingen, doch wenn Marcus sie ausspricht, ist das für mich reinster Dirty Talk – auf eine intellektuelle Weise.

Ganz besonders diese Wörter:

Abjektion.

Katharsis.

Semiotik.

Sublimation.

Triangulierung.

Rhetorik.

Urtext.

Und, last but not least, mein absoluter Lieblingsbegriff, das Wort, das alle anderen übertrifft:

Hegemonie.

Wenn Marcus spricht, dann mit einer solch ruhigen Autorität, dass er mich ganz in seinen Bann zieht, und ich das Gefühl bekomme, dass ich so ziemlich alles tun würde, was er sagt.

Wenn er also »Penisneid« sagt, dann höre ich ihn betteln, anordnen und befehlen: »Bitte fick mich«.

Und auch wenn er mich nicht ansieht, weiß ich, dass er mit mir spricht und nur mit mir.

Nur mit mir.

Meine Vernarrtheit in Marcus hat nichts mit Jack zu tun. Ich liebe Jack und nur ihn. Marcus ist bloß ein Zeitvertreib, eine romantische Schwärmerei, die ich mir zusammenfantasiert habe, um mich während der Vorlesungen abzulenken. Eine pädagogische Daddyfantasie, die mich scharf auf den Lehrer macht und die ich, wenn der Gong ertönt, sofort wieder vergessen habe.

Diesmal dauert es noch nicht einmal bis zum Ende der Stunde.

Ich betrachte Marcus’ sehnige Arme und seine langen, muskulösen Beine und stelle mir vor, wie es wohl wäre, wenn er sie um meinen Körper schlingen würde, um meinen ganzen Körper, wie eine Spinne eine Fliege festhält, bevor sie sie frisst. Ich will, dass Marcus mich so festhält, will von ihm verschlungen werden. Und ich frage mich, ob Marcus wohl genauso gut fickt, wie er über Psychoanalyse, Semiotik und Autorentheorie referiert.

Ich hänge gerade dieser Frage nach, als mich die Antwort unerwartet von hinten mit einem verschwörerischen Flüstern trifft.

»Er ist ein Freak.«

Ich drehe mich um und schaue direkt in intelligente, klare, fast schon leuchtend grüne Augen. Sehe volle, sinnliche Lippen, die kokett lächeln. So lerne ich Anna kennen. Sie beugt sich aus der Reihe hinter mir vor und flüstert mir direkt vor Marcus’ Augen ins Ohr.

Natürlich habe ich sie schon mal gesehen. Sie ist schließlich in meinem Kurs. Anna ist blond, zierlich und sinnlich. Das superheiße Mädchen der Schule, das allen den Kopf verdreht. Sie ist diejenige, mit der alle Mädchen befreundet sein wollen, diejenige, mit der alle Jungs ficken wollen.

Ich wurde katholisch erzogen, und man hat mir beigebracht, dass Sex nichts Begehrenswertes oder Genussvolles ist. Erst als ich mit Jack zusammenkam – und lange nachdem ich meine Jungfräulichkeit verloren habe –, konnte ich meinen inneren Widerstand überwinden und Spaß am Sex haben.

Anna scheint solche Blockaden nicht zu kennen. Sie flirtet gern, ist ungezwungen, locker und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Wenn ich sie betrachte, sehe ich ein Mädchen, das sich in ihrem Körper wohlfühlt, mit ihrer Sexualität und der ihr innewohnenden Macht im Reinen ist. Das fasziniert mich.

Es gibt Menschen, bei denen man schon beim ersten Mal, wenn man sie sieht, weiß, dass man mit ihnen befreundet sein wird.

So ist das bei mir und Anna. In dem Moment, in dem sie »Er ist ein Freak« sagt, ist es, als hörte ich meine eigene Stimme, als wüsste sie genau, was ich denke. Und sie versteht mich.

»Woher weißt du das?«, erwidere ich flüsternd.

»Woher weiß ich was?«, fragt sie.

»Dass ich auf Marcus stehe.«

»Das ist ziemlich offensichtlich«, meint Anna. »So wie du ihn ansiehst.«

So ist es zwischen uns und seither verbindet uns eine geheime Leidenschaft miteinander.

Was ich damals jedoch nicht gewusst habe:

Sie hatte bereits mit ihm gefickt, mit Marcus.

Und in den seltenen Momenten, wenn ich Marcus aufzufallen schien und glauben wollte, dass er mich ansah?

Tja, da hatte ich mich wohl getäuscht.

Er sah durch mich hindurch.

Und sah sie an.

3. Kapitel

»Siehst du meinen Hintern im Spiegel?«

Das sage ich zu Jack, in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Er sitzt mit einem Kissen im Rücken auf dem Bett und liest irgendeinen Bericht. Das Wintersemester hat gerade wieder begonnen.

Ich bin soeben aus der Dusche gekommen und liege nackt auf dem Bett, bäuchlings, den Kopf auf die Arme gestützt, damit ich ihn ansehen kann. Ich präsentiere mich ihm wie Brigitte Bardot in Die Verachtung ihrem Noch-Ehemann Michel Piccoli. Ich werfe Jack ein paar Zitate aus dem Film hin, um zu sehen, wie er reagiert.

Das ist ein Spiel, das ich nur zu gerne spiele. Damit will ich nicht seine Liebe auf die Probe stellen, sondern sein Verlangen nach mir ausloten.

Er wirft einen kurzen prüfenden Blick in den Spiegel, sagt: »Ja«, und wendet sich dann gleich wieder seiner Lektüre zu.

Aber so leicht lasse ich ihn nicht davonkommen.

»Gefällt dir, was du siehst?«, frage ich ihn.

»Warum sollte es das nicht?«, meint er bloß, ohne seinen Blick vom Blatt zu heben.

»Sieht mein Hintern fett aus?«, frage ich weiter.

»Du hast einen schönen Hintern«, sagt er.

»Aber ist er fett?«

»Du hast einen schönen, fetten Hintern.« Er sieht mich an – mich, nicht meinen Hintern –, lächelt und wendet sich wieder seinen Unterlagen zu.

»Was ist mit meinen Schenkeln?«, will ich wissen.

Ich greife nach hinten und streiche mir gleich unterhalb des Hinterns über den Oberschenkel. Ich ziehe die Pobacken auseinander, bloß ein bisschen, sodass er einen Blick auf meine pralle, kleine Muschi erhaschen kann.

»Die sind auch toll«, sagt er. Diesmal sieht er nicht mal auf.

»Das ist alles?«, hake ich nach. »Bloß toll?«

»Was willst du denn von mir hören?«, fragt er.

Ich stelle ihm nur die Fragen. Die Antworten muss er sich schon selbst ausdenken.

»Sehen sie dick aus«, präzisiere ich, »so dick wie Baumstämme?«

»Sie sind genau richtig«, meint er.

Was auch immer er da gerade liest, es scheint ihn völlig in den Bann zu ziehen – so wie ich ihn eigentlich in meinen Bann ziehen wollte.

Ich drehe mich auf den Rücken, nehme die Schultern nach hinten, lege die Hände um meine Brüste, sodass sie zwei sich sanft wölbende Hügel ergeben, und schüttle sie leicht.

»Was findest du schöner, meine Brüste oder meine Nippel?«

Mein Körper ist noch immer erhitzt von der Dusche, und die Nippel sind pink und rund. Ich streiche darüber und lasse meine Daumen kreisen, bis ich spüre, dass sie allmählich steif werden.

»Kann man das trennen?«, meint er, ohne auch nur das geringste Interesse zu zeigen.

»Na, wenn du wählen müsstest«, sage ich.

»Du meinst, wenn ich mich zwischen Nippeln ohne Brüste und Brüsten ohne Nippel entscheiden müsste?« Er lacht.

»Ja«, sage ich, »wenn du dich zwischen einem flachbrüstigen Mädchen und einem mit Titten entscheiden müsstest, die so groß sind, dass sie fast keine Nippel mehr haben.«

»Meinst du dich damit oder jemand anderen?«, fragt er ausweichend. Aber vielleicht will er momentan weder eine solche Entscheidung treffen noch überhaupt so ein Gespräch führen. »Ich mag sie genau so, wie sie sind«, sagt er, ohne meine Antwort abzuwarten.

Verdammt, Jack, denke ich, schenk mir mal ein bisschen mehr Beachtung. Schau, was ich da für dich habe! Und du bekommst es auch noch auf dem Silbertablett serviert. Frei Haus. Ohne Hintergedanken.

Je weniger Aufmerksamkeit er mir widmet, desto kindischer und bockiger werde ich.

»Ich hab überlegt, ob ich mir die Muschi rasieren soll«, sage ich, lasse die Finger durch meinen Busch gleiten und zupfe an den dichten braunen Locken.

Ich sage das bloß, weil ich weiß, dass es ihm nicht gefallen würde. Für ihn sind Mädchen ganz ohne Haare der totale Abtörner.

»Mach’s nicht«, sagt er knapp.

»Warum denn nicht?«, frage ich.

Ich will ihn bloß provozieren. Ihn aus der Reserve locken. Und es funktioniert.

Er starrt mich verärgert über seine Knie hinweg an.

Aber er sagt nichts, und das ist jetzt auch egal, denn ich weiß, dass ich endlich seine Aufmerksamkeit habe. Ich beschließe, noch etwas weiter zu gehen.

»Vielleicht mach ich’s trotzdem«, sage ich so beiläufig wie möglich.

»Mach’s nicht«, sagt er noch einmal. Sein Tonfall bedeutet sowohl »Ende der Diskussion« als auch »Lass mich in Ruhe«.

Ich strecke die Arme über den Kopf aus und rolle mich auf die Seite, bloß um ihn um das Vergnügen zu bringen, meine Brüste und meinen Busch zu betrachten. Stattdessen kann er mich mal am Arsch lecken. Ich liege da und tue so, als würde ich ihn ignorieren. Als wenn ihn das überhaupt interessieren würde.

So ist das in letzter Zeit immer mit uns.

Keine Kommunikation. Keine Kopulation.

Jack spielt mein Spiel bis zu einem gewissen Punkt mit, aber irgendwie gelingt es mir nicht, darüber hinaus sein Interesse zu wecken. Ich bringe ihn einfach nicht dazu, mich zu ficken. In letzter Zeit komme ich nur selten auf meine Kosten. Seine Arbeit nimmt ihn zu sehr in Anspruch. Jack hat die ganzen Sommerferien über Tag und Nacht im Wahlkampfbüro gearbeitet, und jetzt, da das Wintersemester begonnen hat, hat er noch mehr zu tun. Das heißt noch weniger Zeit für mich. Ich hole ihn auch nur noch sporadisch von der Arbeit ab.

Vor Jack hat mich noch kein Mann im Bett auch nur ansatzweise befriedigen können. Jack hat alles, was einen guten Liebhaber ausmacht – er ist einfühlsam, fürsorglich, aufmerksam und liebevoll. Ich bin total verrückt nach ihm.

Wenn ich Jack ansehe, muss ich an Montgomery Clift in Ein Platz an der Sonne denken – ausgesprochen gut aussehend, markantes Kinn, der typisch amerikanische Mann. Zumindest wirkt er so auf mich. Aber nicht bloß aufgrund seines Aussehens. Montgomery Clift muss auf der Leinwand bloß gedankenversunken in die Ferne starren, und man merkt, wie sein Verstand fieberhaft arbeitet. So ist Jack auch. Und da steh ich total drauf.

Wenn Jack nicht da ist, masturbiere ich wie verrückt und denke dabei an ihn. An uns. Wie wir ficken. Nach Feierabend im Wahlkampfbüro. Unterm Tisch in der Mensa. Zwischen den Regalen in der Bibliothek. Und nicht bloß Blümchensex mit Kuscheln und Küssen. Jack nimmt mich richtig hart ran. Schmutziger, roher Sex.

Er hat keine Ahnung von meinen Fantasien, weil ich sie ja nur habe, wenn er nicht da ist, und wir nie darüber sprechen. Aber so langsam übertrifft mein Fantasiesexleben die Realität bei Weitem.

Wir wohnen in einem gemütlichen, kleinen Appartement. Alle Räume sind vom Flur aus zugänglich. Wenn alles gut läuft, fühlt es sich an, als lebten wir gemeinsam in einer Raumkapsel, abgeschieden von der Welt. Unsere innige Vertrautheit lässt die Wohnung viel größer erscheinen, als sie ist. Aber wenn es schlecht läuft – nicht wirklich schlecht, damit meine ich nur die kleinen Problemchen, die zwischen allen Langzeit-Pärchen, die auf engem Raum zusammenleben, eben so auftreten –, kann es dort auch bedrückend und einengend sein.

An Abenden wie diesem, wenn Jack erst spät aus der Uni oder dem Wahlkampfbüro heimkommt, sich dann sofort ins Schlafzimmer verkriecht, den Stoff für seine Kurse aufholt und anschließend direkt einpennt, fühlt es sich manchmal so an, als würde er sich absichtlich von mir abschotten. Und ich weiß nicht warum. Dann ertappe ich mich dabei, dass ich mir Gründe dafür ausdenke, in Unterwäsche oder nackt durch die Wohnung zu spazieren. Ich finde Vorwände, um mich vor ihm zu produzieren, um irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erregen, sein Verlangen zu wecken, damit er mir zeigt, dass er mich will.

Nur so aus dieser Laune heraus entschließe ich mich, vor dem Abendessen duschen zu gehen und entblättere mich vor seinen Augen. Aber es nützt rein gar nichts, denn er schaut nicht mal auf, und ich denke, der muss doch blind sein – blind für meine Liebe zu ihm.

Ich dusche so schnell ich kann, weil es ja eigentlich nicht nötig gewesen wäre und das ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung ist. Ich trockne mich ab und creme und öle mich ein, bis mein Körper glänzt und schimmert. Ich komme nackt aus dem Bad. Und dann fängt das Spiel erst richtig an.

Wenn wir eine Weile keinen Sex gehabt haben, rieche ich süßlich. Wie ein reifer Apfel oder ein Pfirsich, saftig und bereit zum Verzehr. Bereit, jemanden bis zu meinem Kern vordringen zu lassen. Jack bemerkt das natürlich, aber ich frage mich immer, ob mich auch andere Leute riechen können. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dem nicht so ist. Vielleicht denken sie, es sei Bodylotion oder Parfüm. Wissen sie, dass ich bereit bin, reif und willens? Und unbefriedigt?

Jack ist in voller Montur eingeschlafen, sein Lesestoff liegt aufgefächert auf seiner Brust. Ich räume die Unterlagen weg und breite eine Decke über ihm aus, damit ich ihn nicht aufwecken muss.

Ich bin mal wieder mit meinem Verlangen allein, berühre mich selbst und male mir aus, wie ich Jack gerne hätte, wie ich mir wünsche, dass er auf mich reagiert.

Ich liege nackt auf dem Bauch im Bett und frage: »Siehst du meinen Hintern im Spiegel?«

Er schmeißt seine Unterlagen auf den Boden und beugt sich über mich. Er umfasst meine Pobacken mit den Händen und küsst meinen Hintern.

»Wer braucht schon einen Spiegel«, sagt er. Er hat den Kopf auf meinen Po gebettet wie auf einem Kissen und schaut grinsend zu mir hoch.

Ich frage: »Gefallen dir meine Schenkel? Sind sie zu dick?«

Seine Finger wandern an der Rückseite meiner Schenkel hinab, tauchen in den Spalt dazwischen und stupsen die Beine auseinander. Ich leiste keinen Widerstand.

»Ich liebe deine Schenkel«, sagt er. »Ganz besonders, wenn sie sich um meinen Kopf schlingen.«

Er lässt seine Zeigefinger an den Innenseiten meiner Beine entlanggleiten.

»Hey«, kichere ich, »das kitzelt.«

Ich entziehe mich seiner Berührung und drehe mich auf den Rücken. Ich ziere mich ein wenig, aber genau das ist es ja, was ihm gefällt.

»Und was ist mit meinen Brüsten?«, frage ich und schiebe sie hoch, damit er sie inspizieren kann.

»Jedes Mal, wenn ich deine Tittchen sehe, bin ich glücklich«, sagt er lachend, fällt über mich her und saugt an meinen Brüsten, liebkost meine Nippel mit der Zunge und lässt mich seine Zähne spüren.

»Und mein Busch?«, frage ich. »Wie fühlt sich der an?«

»Wie weichster, seidigster Pelz«, schnurrt er. »Am liebsten würde ich mich darin verkriechen.«

Er vergräbt seine Finger in meinen Flaum, während sein Daumen meinen Schritt erkundet, an meiner Spalte entlanggleitet und gegen meine Möse drückt. Ich werde unter seiner Berührung feucht.

Er schiebt sein Gesicht zwischen meine Schenkel. Ich umschlinge seine Schultern mit meinen Beinen, lasse meine Waden über seinen Rücken gleiten und ziehe ihn an mich.

Seine Finger zupfen an den Locken meiner Schamhaare, sein Daumen drückt auf meinen Venushügel, seine Lippen küssen und liebkosen mich. Ich spüre seinen heißen Atem an meiner Leiste und seine Zunge, die fordernd an meiner Muschi leckt. Ich spüre, wie ich mich ihm öffne, ihn ermuntere, tiefer vorzudringen.

Ich lasse meine Finger durch sein Haar gleiten, umklammere ihn, während ich den Rücken durchdrücke und ihm meine Hüfte entgegenschiebe.

Er dringt in mich ein. Ich stöhne und umklammere ihn noch fester.

Er liebkost mich. Von innen.

Ich schreie vor Lust, weil ich ihn wissen lassen will, wie gut sich das anfühlt. Dass es um die richtige Bewegung geht. Und darum, den richtigen Punkt zu treffen.

Genau den Punkt.

Genau da.

Nicht aufhören.

Immer weiter, bis er mich so weit hat.

Und ich lasse es zu.

Jack schläft tief und fest neben mir, aber ich träume von seiner Zunge, die mich in Windeseile zur Ekstase bringt. Ich träume von seiner Zunge, aber es sind meine eigenen Finger, die die ganze Arbeit leisten. Ich presche auf der Überholspur dahin, rase auf die Kurve zu und fühle es kommen.

Ich kann es spüren.

Ich bin kurz davor.

Ich nehme die Kurve.

Immer wieder durchzuckt es meinen Körper .

Ich rufe seinen Namen, aber er hört mich nicht.

4. Kapitel

Ich sitze in der Vorlesung und warte darauf, dass Anna aufkreuzt. Aber sie ist zu spät.

Unpünktlichkeit ist eine Sache, die Marcus überhaupt nicht toleriert. Immer wenn jemand zu spät zur Vorlesung kommt, zieht er eine sehr raffinierte Nummer ab – bloß um denjenigen einzuschüchtern, damit er es ja nie wieder wagt. Er verstummt, sobald er die Tür zum Hörsaal aufgehen hört. Nicht etwa, wenn er den Satz beendet hat, sondern mitten im Wort. Dann wendet er den Kopf, starrt zur Tür und wartet, bis derjenige eintritt. Während der Nachzügler zu einem freien Platz huscht, verfolgt ihn Marcus’ versteinerter Blick auf Schritt und Tritt, und er ist so angepisst, dass man fast Rauch aus seinen Ohren qualmen sieht. Aber er sieht trotzdem noch schnuckelig aus, weil er diese Grübchen hat – dunkle Haare und Grübchen – und es immer so aussieht, als würde er lächeln. Selbst wenn er total wütend ist. Hat sich der Spätankömmling dann hingesetzt, seinen Block vor sich liegen und den Stift gezückt, ist es noch lange nicht ausgestanden. O nein.

Dann steht Marcus schweigend vorne. Über sein Pult gebeugt und auf beide Hände gestützt starrt er so lange in seine Aufzeichnungen, bis es wirklich unangenehm wird. Fast so, als hoffe er, dass jemand einen Laut von sich gibt und ihm so einen Grund liefert, zu explodieren. Wovor sich alle wohlweislich hüten.

Wir sitzen in respektvolles Schweigen gehüllt da. Erst wenn er meint, den Kurs lange genug gequält zu haben – und nur dann –, fährt er mit seiner Vorlesung fort. Und zwar genau mit dem Wort, mit dem er zuvor aufgehört hat.

Anna kommt ständig zu spät. Ich habe zwar noch nie erlebt, dass sie eine ganze Vorlesung verpasst hätte, aber pünktlich kommt sie auch nie. Manchmal taucht sie gerade dann auf, wenn Marcus seine Vorlesung begonnen hat, manchmal mittendrin. Auch heute ist das nicht anders. Sie erscheint zweiundfünfzig Minuten, nachdem die Vorlesung begonnen hat, also weniger als zehn Minuten vor Schluss. Da hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, sie heute noch zu sehen. Sie spaziert völlig unbekümmert herein. Marcus blickt auf, sieht sie und fährt fort, als sei nichts geschehen. So ist das immer, wenn Anna zu spät kommt, und ich wundere mich jedes Mal über diese Sonderbehandlung.

Also frage ich sie eines Tages danach.

»Marcus und ich haben da eine Abmachung«, sagt Anna. »Ich tue ihm einen Gefallen und er mir.«

»Was für eine Abmachung?«, frage ich.

»Na ja«, meint sie, »lass es mich mal so formulieren: Marcus hat spezielle Bedürfnisse …«

Welche speziellen Bedürfnisse das wohl sein könnten?

Verlangt Marcus von Anna, dass sie ihm die Eier leckt, während er Sie küssten und sie schlugen ihn dekonstruiert? Oder vögelt er sie von hinten, während er aus Was ist Film? von André Bazin rezitiert? Steht er drauf, wenn Anna ihm den kleinen Finger in den Hintern steckt, während er die Vorzüge der Abjektionstheorie darlegt?

Ich muss es wissen, will meine Fantasien in möglichst vielen Details mit Marcus’ tatsächlichen sexuellen Vorlieben und seinen Fähigkeiten im Bett abgleichen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Realität noch viel besser ist, als ich es mir je erträumen könnte.

So haben wir uns angefreundet, Anna und ich, über Marcus, unsere gemeinsame Leidenschaft. Mein Geheimnis. Ihr Liebhaber.

Also holen wir uns nach der Vorlesung einen Kaffee und setzen uns draußen auf eine Bank, während die anderen Studenten auf dem Weg zu ihrem nächsten Kurs an uns vorbeihasten. Wir sitzen unter einem Baum, geschützt vor der Vormittagssonne, die schon hoch am Himmel steht. Annas Haut ist blass, und sie legt Wert darauf, dass das auch so bleibt. »Ich kriege leicht einen Sonnenbrand«, meint sie.

»Okay«, sage ich, »leg los. Ich muss es wissen, sonst werd ich noch wahnsinnig: Was ist Marcus’ geheime Vorliebe?«

»Er macht es gern im Dunkeln.«

Ich bin enttäuscht. Das klingt ja deprimierend normal.

»Aber du hast doch gesagt, dass er ein Freak ist. Das hört sich nicht gerade freakig an.«

»Moment, lass mich ausreden«, fährt sie fort. »Im Schrank. Er macht es gern im Schrank.«

Das überzeugt mich noch immer nicht, und ich runzle leicht die Stirn.

»Er ist echt schüchtern, weißt du«, erklärt Anna, die meine Enttäuschung spürt.

Offenbar hat Marcus einen großen Wandschrank, und wie alles in seiner Wohnung – die laut Anna riesig und spärlich beleuchtet und sparsam möbliert ist – ist der Schrank alt, abgenutzt, antik und aus Holz.

»Seine Wohnung hat nichts Gemütliches«, erzählt Anna, »keine Couch, keine Sitzpolster, keine Sofakissen, kein Teppich, nicht mal Vorhänge an den Fenstern.«

»Nicht mal ein Bett?«, frage ich.

»Er schläft auf einer Matratze am Boden, aber darauf haben wir’s noch nie getrieben«, antwortet Anna. »Einmal habe ich seinen Kühlschrank aufgemacht«, fährt sie fort, »und er war so gut wie leer. Das Einzige, was drin war, war Tee. Kein loser Tee, sondern Teebeutel. Im Sparpack. Keine Milch.«

Während es Marcus’ Wohnung an Möbeln und Lebensmitteln mangelt, fehlt es ihr, wie mir Anna berichtet, an einem nicht: Bücher und Papierstapel.

»An den Wänden stehen deckenhohe Regale, und die sind bis auf den letzten Zentimeter vollgestopft mit Büchern«, sagt sie. »Sie sind alle akribisch nach Themen sortiert: Film und Sex, Kunst und Religion, Psychologie und Medizin. Und weil in den Regalen irgendwann kein Platz mehr war, hat er angefangen, sie auf dem Boden zu stapeln, auf dem Tisch, auf den Stühlen, wie ein Messie, der jeden verfügbaren Zentimeter vollstellt. Und überall, wo keine Regale stehen, hängt Kunst an der Wand. Erotische Kunst. Nicht wirklich pornografisch«, erzählt Anna weiter, »bloß seltsame, schmutzige Bilder.«

Anna berichtet mir von vögelnden Paaren auf unscharfen Fotos, die aussehen wie die Bilder von Francis Bacon. Von Straßenszenen mit Prostituierten. Obszönen Cartoons. Dingen, die eigentlich überhaupt nicht nach erotischer Kunst aussehen – überladene, großflächige Collagen aus Zeitungsausschnitten mit Gesichtern, Orten und Objekten –, die Marcus aber ganz klar einem erotischen Zweck dienen. Und anderen, ganz offensichtlich sehr eindeutigen Kunstwerken.