15,99 €

Mehr erfahren.

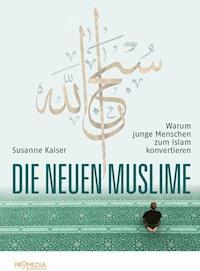

- Herausgeber: Promedia Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Die Journalistin Susanne Kaiser hat Geschichten von Konvertiten eingefangen und stellt Fragen, die weitgehend tabuisiert sind. Wer sind die jungen, zum Islam konvertierten Frauen und Männer? Was bewegt sie zu einem für Außenstehende unverständlichen und unpraktischen Lebensentwurf? Ihre Motive sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. In jeder Lebensgeschichte finden sich Brüche, Beweggründe und Erfahrungen, die eine solche Entscheidung erklären können. Eines jedoch haben die Konvertierten gemeinsam: Sie alle haben ihr Leben radikal geändert. Im Gegensatz zu dem, was in den Medien als "radikalisierte Muslime" verhandelt wird, ist ihr neues Leben von einer weniger spektakulären Radikalität ergriffen. Sie sind nicht gewaltbereit, sie wollen keinen Gottesstaat errichten und auch nicht der "Mehrheitsgesellschaft" schaden. Im Gegenteil: Die Hinwendung zum Islam soll ihnen helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen und etwas aus sich zu machen. Sie sehen sich als festen Teil der Gesellschaft und möchten mit ihren Ideen dazu beitragen, diese zum Besseren zu wenden. In diesem Buch kommen sie zu Wort und werden gehört.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Ähnliche

Susanne KaiserDie neuen Muslime

© 2018 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien

ISBN: 978-3-85371-863-6

(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-437-9)

Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien

E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de

Über die Autorin

Susanne Kaiser, geboren 1980 in Berlin, hat Romanistik studiert und zu Nordafrika promoviert. Recherche- und Sprachaufenthalte führten sie in viele Länder der arabischen Welt. Seit 2014 arbeitet sie als Journalistin und schreibt über den Nahen Osten und Nordafrika sowie über den Islam in Europa, unter anderem für Die Zeit, IP, verschiedene überregionale Tageszeitungen und das Fachmagazin zenith. Außerdem berät sie Abgeordnete des Bundestags zur Politik, Wirtschaft und Gesellschaft arabischer Staaten und zum Islam.

Gescheiterte und Beleidigte

»Nur ein Stück Stoff«, hat Ele Zunera Shah vielleicht gedacht, als sie zum allerersten Mal das Kopftuch anlegte. Doch ein Stück Stoff kann alles ändern, Menschen voneinander trennen oder sie überhaupt erst zusammenführen, einen den Job kosten oder ganz neue Türen öffnen. Vor allem aber hat es die Macht zu bestimmen, wie wir andere sehen und verstehen, jedenfalls wenn es ein so aufgeladenes Stück Stoff ist wie das Kopftuch. Ele hat dies am eigenen Leib erfahren, das Tuch hat ihr ganzes Leben umgekrempelt.

In der Schule gehörte sie zu den wenigen jugendlichen Mädchen, die ihren Körper nicht zeigen wollten und daher immer etwas mehr Kleidung trugen, auch im Sommer. Während die meisten Schülerinnen in kurzen Röcken und knappen Tops zum Unterricht kamen, bevorzugte Ele lange und weite Klamotten, flache Schuhe und war meist ungeschminkt. Wenn man das Auffällige an Ele aus der Zeit beschreiben will, dann ist es eigentlich ihre Unauffälligkeit, dass sie immer nur dezenten Schmuck trug, unaufdringliche Farben mochte, die langen Haare meist schlicht zusammengebunden hatte, wenn sie zur Schule kam. Nicht aus religiösen Gründen, es war einfach ihr Stil. Obwohl sie anders aussah als die meisten, denn viele Schülerinnen wollten eher Blicke auf sich ziehen als von sich ablenken, erregte sie mit ihrem bedeckten Kleidungsstil keine sonderliche Aufmerksamkeit oder gar den Argwohn von Lehrern oder Eltern. Sie wollte durch ihr Äußeres nicht auffallen und das gelang ihr auch ganz gut.

Heute ist das anders, egal wo Ele hinkommt, fühlt sie sich sofort beobachtet. Mal neugierig, mal ängstlich, mal offen feindselig sind die Blicke, die ihr begegnen. Dabei will sie eigentlich immer noch kein Aufsehen erregen, daran hat sich seit ihrer Schulzeit nichts geändert. Durch den Hijab, die islamische Verschleierung, ist ihr die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung aber fast immer sicher. Dabei sollte er eigentlich das Gegenteil bezwecken und sie unsichtbar machen.

Mit einundzwanzig Jahren entschied sich die heute Mitte Dreißigjährige dafür, zum Islam zu konvertieren. Den Hijab aber legte sie erst viel später an, als sie bereit war, sich öffentlich zu ihrem Glauben zu bekennen und sogar ihren Job dafür aufzugeben. Denn das musste sie, als feststand, dass sie das Kopftuch auch bei der Arbeit tragen würde. Der Arbeitgeber konnte oder wollte ihre Verschleierung nicht dulden, wie man es so oft von Arbeitgebern im Umgang mit kopftuchtragenden Musliminnen zu hören bekommt, denn sie hatte ja immerhin mit Kunden Kontakt. Die wollten Pizza kaufen und nicht über weltanschauliche Dinge nachdenken müssen. Obwohl sie ihrem Typ entsprechend auch hier zunächst auf eine sehr dezente Variante setzte und eine Art leichte Stoffmütze unter dem obligatorischen Cap trug, wich sie damit von der genormten Uniform des Fastfoodladens ab und zeigte zu viel Individualität. Und überhaupt ging es hier ums Prinzip, wolle sie jetzt Pizza verkaufen oder Muslimin sein? Dass sie vor eine solche Wahl gestellt werden könnte, damit hatte sie wohl zumindest zu Beginn ihres Daseins als Kopftuchträgerin noch nicht gerechnet. Obwohl Ele vielleicht sogar ein ganz bisschen provozieren wollte mit ihrer Entscheidung, sich sichtbar zum neuen Glauben zu bekennen, traf sie das Ultimatum unvorbereitet.

Als Jugendliche mag Ele ihren Körper unter weiter Kleidung versteckt haben, weil sie sich nicht schlank genug fühlte, nicht ausreichend normkonform, um ihren Körper zur Schau zu stellen. Heute tut sie es, um ihre Reize zu bedecken. Früher verzichtete sie weitgehend auf Schminke, weil sie ganz einfach keine brauchte. Heute tut sie es, weil es ihrem Bild einer schamhaften und anständigen Frau entspricht. An sich könnte und sollte es in einer liberalen Gesellschaft egal sein, wie jemand aussieht und warum. Das ist es aber nicht.

Obwohl Religion in Deutschland prinzipiell Privatsache ist, erlebt Ele immer wieder, dass ihr muslimisches Äußeres einen großen Einfluss darauf hat, wie Menschen ihr begegnen. Früher wurde die junge Frau nie gefragt, warum sie ihren Körper versteckt. Heute passiert es ihr öfter, dass mit Argwohn auf ihr Kopftuch geschaut wird. Was sie wohl zu verbergen habe? Oder auch mit Bedauern: »Dabei hast du doch so schönes Haar«, ist ein Satz, den sie öfter zu hören bekommt, meistens von ihrer Nachbarin. »Was ist so schlimm daran, wenn ich keinen Alkohol trinke? Was ist so schlimm daran, wenn ich einen langen Rock trage? Was geht es euch an?«, ärgert sich Ele über das aufdringliche Interesse an ihrem Äußeren.

»Wer ich bin und wie ich meine Identität empfinde oder beschreibe, ist eine außerordentlich private Sache. Ob ich Hertha-Fan bin oder Fußball blöd finde, ob ich mich als deutsch empfinde oder gerne grille, ob ich lieber in die Moschee oder ins Konzert gehe, geht niemanden etwas an. Die liberale Demokratie schützt mich davor, dass der Staat oder die Mehrheit der Gesellschaft versuchen, mir eine normierte Identität überzustülpen«, findet auch Markus Löning.

Der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung wendet sich in einem Artikel für den Tagesspiegel gegen eine Tendenz, die er wahrnimmt: nämlich dass die Gesellschaft in Muslime und Nichtmuslime gespalten wird. Die liberale Gesellschaft müsse die Verschiedenheit ihrer Bürger, ihre weit auseinanderfallenden Lebensentwürfe aushalten können, mahnt Löning. Denn andernfalls sei die liberale Demokratie insgesamt in Gefahr.

Mit dem Kopftuch hatte Ele Shah also die radikalste Entscheidung ihres Lebens getroffen, die alles auf den Kopf stellen sollte. Der Hijab bedeutete nicht nur für sie persönlich eine Zäsur, die ihre Lebensgeschichte in ein Vorher und ein Nachher einteilte, sondern hatte auch weitreichende soziale Konsequenzen. Plötzlich wurde sie zuallererst als Muslimin wahrgenommen. Denn der Schleier ist nicht nur das sichtbarste Zeichen für den islamischen Glauben, sondern auch das aufgeladenste Symbol einer langjährigen Debatte, die polarisiert. Es tun sich daher Welten auf, wenn sich eine junge Frau entschließt als verschleierte Muslimin zu leben. In der Öffentlichkeit wird sie skeptisch beäugt, Kollegen werden verhaltener, Freunde und Familie reagieren befremdet. Das Kopftuch wird heute in Europa oft als politisches Statement verstanden, selbst wenn seine Trägerin das gar nicht beabsichtigt. Ob Freiheit oder Unterdrückung, politisches Symbol oder modisches Accessoire, Anpassung oder Protest – der Stoff bietet für jede Deutung genügend Projektionsfläche. Die einen entdecken ihn gerade neu für sich und drücken auf diese Weise moderne religiöse Identität aus, die anderen versuchen ihn als Rudiment einer überkommenen Tradition so schnell wie möglich loszuwerden. Für die einen ist er das sichtbarste Zeichen für den Untergang des Abendlandes, für die anderen zeichnet er die offene Gesellschaft aus, die von Vielfalt und religiöser Toleranz geprägt ist.

Interessanterweise ist das letzte Kleidungsstück, das eine derartig vehemente Debatte durch alle Schichten der Gesellschaft hindurch bewirken konnte, der Minirock. Damals ging es Frauen darum zu schockieren, Grenzen zu verschieben und neue Freiräume auszuloten. Sie kämpften unter dem Leitspruch »Mein Körper gehört mir« für ihr Recht auf Selbstbestimmung und auf Freiheit für den eigenen Körper. Und dafür, mit diesem zu provozieren.

Das ist heute nicht anders. Nur die Stoßrichtung hat sich geändert: Vor fünfzig Jahren mussten Frauen sich das Recht erstreiten, mit wenig Kleidung den öffentlichen Raum zu betreten. Jetzt geht es darum, wie sehr sie ihren Körper an welchen Orten verhüllen dürfen. Im Kern beider Debatten stehen Fragen nach männlicher Herrschaft, Unterdrückung und gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen. Sie werden gerade neu ausgehandelt, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und vielleicht in der gesamten westlichen Welt. Das Spannende an der Kopftuchdebatte ist, dass Befürworter und Gegner des Schleiers im Grunde gleich argumentieren, nämlich gegen Fremdbestimmung und Unterdrückung.

Die einen wollen Musliminnen vom Joch der männlichen Herrschaft befreien, als welches sie das Kopftuch interpretieren. Die anderen wollen sich vom Joch der westlichen konsumorientierten Mehrheitsgesellschaft mit ihren genormten Schönheitsidealen befreien – und sich vor allem nicht zwangsentschleiern lassen. Die Motive für das Kopftuch sind natürlich komplex und hoch individuell. Frömmigkeit, Tradition, Zwang, Mode, Protest, fettige Haare – alles kann der Hintergrund sein. Weder sind alle kopftuchtragenden Musliminnen von ihrer Familie unterdrückt, noch sind sie per se Frauenrechtsaktivistinnen. In der Debatte aber fehlen weitestgehend Zwischentöne und Differenzierungen. Das birgt spalterisches Potenzial, warnt auch Markus Löning.

Besonders die Vollverschleierung schafft es immer wieder, die Gemüter so zu erhitzen, dass daraus eine aggressive Debatte entsteht. Widersprüchlicher Weise meistens nachdem irgendetwas passiert ist, an dem ausschließlich Männer als Täter beteiligt waren, wie etwa das Attentat von Nizza oder die Anschläge von Ansbach und Würzburg im Sommer 2016.

Zwischenrufe wie der eines Briten in der Burkini-Debatte in Frankreich, die auf das Attentat mit einem LKW am Jahrestag der Französischen Revolution in Nizza mit mehr als achtzig Toten folgten, dringen dabei selten bis zur kollektiven Aufmerksamkeit durch: Noch nie habe ihm eine Frau mit Burka etwas zuleide getan, Männer in Anzügen hingegen hätten ihm fristlos gekündigt, seine Rente an der Börse verzockt, sein Land in einen illegalen desaströsen Krieg geführt, nämlich an der Seite der USA in den Irakkrieg ab 2003, durch verantwortungslose Spekulation die Weltwirtschaftskrise verursacht und das Elend anschließend mit Sparpolitik vergrößert. Wenn jetzt auf Konflikte mit Kleidervorschriften reagiert würde, fordere er daher konsequent ein Anzugverbot.

Mit der Entscheidung als verschleierte Muslimin zu leben, änderte sich für Ele aber nicht nur ihr soziales Leben. Auch ihr Alltag wandelte sich mehr und mehr, je intensiver sie sich mit dem Islam beschäftigte. Heute lebt sie vergleichsweise streng religiös, ordnet ihr ganzes Leben festen Geboten unter und richtet ihren Alltag minutiös an der Glaubenspraxis aus. Für jede Frage, sei sie auch noch so banal, konsultiert sie Ratgeberliteratur oder spirituellen Beistand, um sich so gottgefällig wie möglich zu verhalten und nichts falsch zu machen. Sie nimmt Entbehrungen und Mühen auf sich, wenn sie zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel verzichtet und auch bei ihren Kindern darauf achten muss. Das ist gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass viele Schulkantinen immer noch kein vegetarisches Essen im Angebot haben, Schweinefleisch in Deutschland zu den Grundnahrungsmitteln zählt und deshalb in vielen Lebensmitteln enthalten ist, in denen man es nicht erwarten würde. In Gummibärchen zum Beispiel, denn tierische Gelatine ist immer noch billiger als alle pflanzlichen Alternativen.

Auch das Gebet fünf Mal am Tag zu festen Zeiten ist eine Herausforderung. Das beginnt schon damit, dass die alleinerziehende Mutter jeden Tag vor Sonnenaufgang aufstehen muss, egal ob ihre noch kleinen Kinder sie in der Nacht haben schlafen lassen oder nicht. Im Sommer ist das erste Gebet praktisch mitten in der Nacht. Wenn sie tagsüber gerade unterwegs ist, was bei fünf Gebeten öfter vorkommt, muss Ele improvisieren. Sie geht dann mit ihren Kindern auch schon mal in eine Umkleidekabine bei C&A, um dort das Gebet zu verrichten.

Unter Muslimen in Deutschland hat sich die Möglichkeit inzwischen herumgesprochen, in manchen Umkleiden bei C&A versammeln sich regelmäßig kleine Gruppen von Musliminnen zum Gebet.

Hinzu kommt die strenge Kleiderordnung, an die Ele sich hält. Sie ist immer darauf bedacht, dass kein Stück Stoff verrutscht und eine Stelle für unerlaubte Blicke auf ihren Körper freigibt, seien sie auch noch so flüchtig. Man kann also sagen, dass die Muslimin die meiste Zeit ihres Tages damit beschäftigt ist Vorschriften zu befolgen, sich nach Regeln zu richten und ihren Glauben aktiv zu praktizieren. Wenn sie Zeit hat, stürzt sie sich auch nach zehn Jahren noch enthusiastisch in das Studium des Islam, tauscht sich mit anderen im Internet über Glaubensfragen aus oder sucht sich Rat bei Gelehrten zu Alltagsproblemen: Ist chatten halal oder haram, erlaubt oder verboten? Wie sieht es mit dem Handy meiner Kinder aus? Welche Apps sind okay?

Warum tut Ele sich das an, könnte man fragen. Sie hat ihren Job für die Religion aufgegeben, sie muss sich in der Öffentlichkeit für ihr Erscheinungsbild rechtfertigen oder stößt zumindest auf Unverständnis. Natürlich nicht bei allen Nichtmuslimen, aber doch bei vielen. Sie nimmt jeden Tag Entbehrungen und Umstände in Kauf, um ihren Glauben richtig praktizieren zu können. Was also bewegt Menschen wie sie dazu, schon in jungen Jahren zum Islam zu konvertieren und sogar streng religiös zu werden? Warum sucht sie sich nicht eine Religion, die weniger umständlich ist? Was ist für junge Erwachsene der Appeal dabei, zu einer Form des Islam zu konvertieren, mit der sie sich ein umfangreiches Regelwerk für den Alltag, strenge Selbst- und Sozialdisziplin innerhalb der Religionsgemeinschaft und Alkoholverbot auferlegen? Und welche biografischen Umstände führen sie zu dieser Entscheidung? Wie ist ihr Leben vor, wie nach der Konversion? Warum schließen sich einige freiwillig der besonders orthodoxen und fundamentalistischen Form des Salafismus an? Und wie stellen sich gläubige Muslime die Zukunft unserer Gesellschaft vor?

Die Geschichten von Menschen wie Ele, wer sie sind und was sie bewegt, sollen hier erzählt werden. Dabei sind die Motive dafür, warum jemand zum Islam konvertiert, so unterschiedlich wie die Menschen selbst. In jeder Lebensgeschichte finden sich Brüche, Entbehrungen und Erfahrungen, die eine solche Entscheidung erklären können. Auch deshalb sind die individuellen Schicksale nicht repräsentativ, sondern stehen für sich allein. Allen gemeinsam ist, dass sich ihr Leben durch die Religion zum Besseren wendet, für manche wird es sogar überhaupt erst lebenswert und sinnvoll. An den Geschichten ist dabei vor allem eines außergewöhnlich: wie normal die konvertierten Muslime sind. Natürlich haben alle individuelle Dinge zu erzählen, einzigartige Schicksalsschläge erlitten oder denkwürdige Zufälle erlebt. Die Intention für ihre Hinwendung zum Islam aber ist ziemlich gewöhnlich und eine, die wohl die meisten Menschen heutzutage in Deutschland nachvollziehen können. In jeder einzelnen der hier skizzierten Lebensgeschichten geht es um Selbstverwirklichung, darum, ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen, das erfüllt und glücklich ist. Sie sind damit alles andere als fremdartige Zeitgenossen, deren Entscheidungen irrational und nicht nachvollziehbar sind, wie muslimischen Konvertiten manchmal unterstellt wird. Genauso wenig leben sie im Mittelalter oder sind besonders rückständig, ganz im Gegenteil. Die Entscheidung zum Islam zu konvertieren ist ein Phänomen unseres heutigen Pluralismus und kann überhaupt nur auf dieser Grundlage getroffen und verstanden werden.

Auch das lässt sich an den Biografien ablesen: Der eine experimentiert sich durch die spirituelle New-Age-Palette von Karate bis Yoga, bevor er zum Islam findet, die andere testet zuerst, ob ihre Bittgebete auch funktionieren, bevor sie konvertiert. Selbst die extreme Form des Salafismus, der eine der Protagonistinnen anhängt, kann daher höchstens als neokonservativ verstanden werden. Bei allen Entbehrungen, vom Fasten, über die Vollverschleierung oder strikte Geschlechtertrennung bis hin zu den vielen Gebeten, suchen sie nach Selbstverwirklichung und nicht nach Entsagung. Der Islam, den sie leben, ist damit einer, den es nur in der Moderne gibt.

Eines ist an den hier zu Wort kommenden konvertierten oder »wiedergeborenen« Muslimen aber vielleicht wirklich bemerkenswert: die Radikalität, mit der sie ihr Leben in die Hand genommen haben.

Für eine Handvoll Extremisten

Ele hat ihr Leben durch den Islam radikal geändert. Sie nimmt keine Drogen mehr, sie raucht nicht mehr, sie trinkt keinen Alkohol mehr. Und doch begegnen ihr die Menschen heute mit mehr Argwohn als früher, mit mehr Vorurteilen und mit größerer Distanz. Mit solchen Ressentiments müssen in Deutschland grundsätzlich natürlich alle Muslime leben. Ganz besonders aber trifft es Konvertiten. Sie werden von manchen gar als Verräter gesehen, nicht nur von Nichtmuslimen, sondern auch von Glaubensgenossen. Offenbar fällt es vielen Menschen bei konvertierten Muslimen besonders schwer, deren Beweggründe nachzuvollziehen. Wie man freiwillig zum Islam übertreten kann. Außerdem wird ihnen nachgesagt, ihren Glauben ganz genau zu nehmen, ihn besonders eifrig in die Praxis umzusetzen und dabei zu übertreiben. Folgerichtig sei der Anteil an konvertierten Muslimen unter Extremisten besonders hoch, sagt die Wissenschaft.

Der größten Terrorgruppe weltweit mit Namen »Daesh«, wie das arabische Akronym für den »Islamischen Staat« (IS) lautet, haben sich unverhältnismäßig viele Konvertiten angeschlossen. Rund ein Viertel machen sie aus, zu diesem Ergebnis kommen Terrorismusexperten. Der hohe Anteil beschäftigt Islamwissenschaftler auf der ganzen Welt, wenn sie dem Phänomen des Jihadismus auf den Grund gehen. Natürlich gibt es Anlass zur Sorge, wenn Kinder in Deutschland zu Extremisten werden und sich von einem selbstmörderischen Märtyrerkult angezogen fühlen. Wenn sie auf jihadistische Propaganda eher reagieren als auf die Versprechen der Konsumgesellschaft. Wir müssen uns als Gesellschaft selbstkritische Fragen stellen, wenn junge Menschen nach einfachen Antworten suchen, um sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Wenn sie sich lieber mit Feindbildern auseinandersetzen als mit der Komplexität. Wenn Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind, nur in Gewalt eine adäquate Antwort auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt sehen.

Ganz offensichtlich hat Europa ein Problem mit radikalisierten Heranwachsenden und ihrer Form der Gesellschaftskritik, wenn diese bereit sind, in den Jihad zu ziehen und ohne Not ihr Leben in einem Krieg oder bei einem Attentat zu opfern. Das mag den hohen Anteil an Konvertierten in internationalen Terrorgruppen – neben anderen Gründen – erklären. Gleichzeitig dürfen dabei aber die tatsächlichen Verhältnisse nicht aus dem Blickfeld geraten, auch wenn es schwer fällt angesichts der reellen Bedrohung durch Anschläge. Dass islamistischer Terrorismus auch von konvertierten Muslimen lebt, heißt im Umkehrschluss nämlich nicht, dass auch ein ähnlich hoher Anteil aller Konvertiten in den Jihad ziehen würde. So etwas tun in der westlichen Welt immer noch die allerwenigsten, auch wenn die öffentliche Diskussion manchmal einen anderen Eindruck erweckt.

Meist schaffen es eben nur die gewaltbereiten Extremfälle in die Medien und werden dort zur Norm. Die Aufmerksamkeitsökonomie bewirkt, dass das Thema Terror und Jihadismus einen unverhältnismäßig großen Platz in der öffentlichen Debatte über Islam einnimmt. Und es dadurch um die Mehrheit der ganz normalen Muslime überhaupt nicht mehr geht.

Eine, die »ganz normalen Muslimen« in Europa eine Stimme gegeben hat, ist die Soziologin Nilüfer Göle. Sie ist Professorin in Paris und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Europäischer Islam. Muslime im Alltag, das 2016 erschienen ist. Ausgangspunkt ihrer Untersuchung ist eine interessante Beobachtung: wie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, insbesondere Politiker, das Thema Islam ausschlachten für die Steigerung ihrer eigenen Popularität. Die angeheizte Debatte ist für sie ganz einfach eine Komponente ihrer Machtpolitik, die sie für sich zu nutzen wissen. Mit fatalen Folgen für alle Muslime, die durch ihre Religion als Betroffene in die Kontroversen verwickelt sind, die selbst aber nicht gehört werden, sondern über deren Köpfe hinweg die Diskussionen geführt werden.

»Durch die Entfesselung einer lebhaften Debatte um den Bau von Minaretten in der Schweiz hat Oskar Freysinger, bis dahin in der Politik ein unbeschriebenes Blatt, eine europaweite Popularität erreicht. In Frankreich wird das Thema von Marine Le Pen ausgeschlachtet. Sie verurteilt die muslimischen Straßengebete und lenkt gezielt die Öffentlichkeit darauf. Im Dezember 2010 löste sie eine Debatte aus, indem sie die Freitagsgebete mit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs verglich«, schreibt Göle. Obwohl Marine Le Pen daraufhin wegen Anstiftung zum rassistisch motivierten Hass verklagt wurde, hat sie »ihre Angriffe auf den Islam dennoch verstärkt. Sie brandmarkt den das Gesicht vollständig bedeckenden Schleier und fordert ein Gesetz dagegen. Sie kämpft gegen Polygamie und gegen die Verbannung des Schweinefleischs aus den Kantinen. Sämtliche religiösen Praktiken der Muslime sind für sie eine politische Manifestation des Islam, und jede Form von Toleranz gegenüber den Muslimen führt in ihren Augen zu einer Diskriminierung der ›alteingesessenen‹ Franzosen«.

Göle führt noch viele weitere Beispiele auf, wie der Islam auf diese Weise zum Kampfthema gemacht wird. Nicht nur aus dem rechtsextremen Lager, auch von linken Intellektuellen, von konservativen Katholiken oder von Migranten selbst, die ihren Migrantenstatus gegen die Staatsbürgerschaft eingetauscht haben, kämen gezielte Angriffe auf Muslime: »Diese neuen politischen Formationen verstehen sich als ›Verteidiger‹ der nationalen Gemeinschaft gegen die ›islamische Invasion‹. Sie kämpfen gegen die in der Öffentlichkeit sichtbaren Zeichen des europäischen Islam, wie etwa das Tragen des Schleiers, den Bau von Moscheen und Minaretten, das Freitagsgebet, die rituelle Schlachtung oder den Handel mit Halal-Lebensmitteln. Über ihre Offensive gegen den Islam gewinnen sie im Zentrum der europäischen Öffentlichkeit an Popularität. Die Muslime werden in deren Darstellungen in einer monolithischen Einheitskategorie vergegenständlicht, ohne Gesichter, ohne Geschichte und ohne Stimmen«, kritisiert die Soziologin. So kann sie zeigen, wie stark die Debatte um den Islam machtpolitische Instrumentalisierung ist und der Profilierung Einzelner dient.

Das Gefährliche daran sei, dass sich »das öffentliche Leben unter dem Einfluss destruktiver Kräfte rückschrittlich entwickelt. Das gesamte intellektuelle und politische Arsenal, das den öffentlichen Bereich inklusive des Respekts für die kulturellen und religiösen Unterschiede zum Islam prägte, gerät letztlich in Verruf«, warnt Göle. Denn »die Präsenz der Muslime in Europa, die öffentlichen Manifestationen ihrer Unterschiede und ihre religiösen Erscheinungsformen irritieren das Identitätsbewusstsein. Die anti-islamischen Reaktionen der Politik erfahren in der allgemeinen Meinungsbildung eine starke Legitimierung«. So erklärt die Sozialwissenschaftlerin, wie die Kontroverse polarisiert (wird) und was die gesellschaftlichen Konsequenzen davon sind: Spaltung, weniger sozialer Zusammenhalt, Intoleranz und gegenseitiger Hass.

Die Hysterie sorgt für ein verzerrtes Bild vom Islam und von Muslimen und schürt islamfeindliche Ressentiments, weil neben ihr nur wenig anderes existiert oder wahrgenommen wird. Aus dem Blick gerät dabei die große Vielfalt islamischer Lebenswelten und Lebensentwürfe in unserem Land, die alles andere als homogen sind. Sicher: Es gibt eine weltweit um sich greifende fundamentalistische Missionierungsbewegung aus dem wahhabitischen und salafistischen Spektrum, die junge Menschen indoktriniert und die Vielfalt im islamischen Glauben auslöschen will. Das ist gefährlich und betrifft auch Deutschland. Vor diesem Einfluss schützt man aber niemanden, wenn Muslime kollektiv verdächtigt werden, Extremisten zu sein.

Im Gegenteil: Seit langem ist bekannt, dass solche Vorurteile einer der Gründe dafür sind, dass Extremismus überhaupt erst entstehen kann. Manche Menschen nehmen das Etikett an, das ihnen aufgedrückt wird. Was erwiesenermaßen gegen Radikalisierung hilft, ist, jungen Leuten zuzuhören, sich mit ihnen auszutauschen und sie ernst zu nehmen mit ihren Sorgen, Problemen und Positionen. Nur dann kann es gelingen, einen Zugang zu gefährdeten Jugendlichen zu finden und ihnen Alternativen zu extremistischem Gedankengut aufzuzeigen.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Biografien von radikalen (Ex-)Salafisten oder sogar von Jihadisten, deren jeweilige Radikalisierungskarriere einem gewissen Grundmuster folgt. Deshalb ist es wichtig, dass solche Lebenswege festgehalten werden, um zu verstehen, was Heranwachsende in unserer Gesellschaft zu drastischen Schritten treibt und was sich ändern muss, um Radikalisierung umzukehren oder gleich ganz zu verhindern. Gleichzeitig machen solche Biografien – genauer die Tatsache, dass es nur wenig anderes gibt – konvertierten Muslimen wie Ele das Leben schwer, weil einfach alle in denselben Topf geworfen werden. »Gerade Deutsch-Konvertiten gelten immer als Radikale«, weiß sie aus eigener Erfahrung.

»Ihre Gründe, sich für die Religion zu entscheiden, werden gar nicht gehört. Konvertierte werden einfach nicht gehört«, beklagt Ele. Sie würden als Radikale abgestempelt und hätten keine Möglichkeit mehr, aus dieser Ecke wieder herauszukommen. Das ist nicht nur frustrierend für die Konvertitin, sie hält es auch für sehr gefährlich.

Wissenschaftler aus allen möglichen Disziplinen versuchen, die Motive für Radikalisierungsprozesse zu ergründen. Typischerweise wachsen demnach spätere Jihadisten in schwierigen und oft bildungsfernen Verhältnissen auf, sind als Kinder und Jugendliche schon in der Familie Gewalt, Trennung und Vernachlässigung ausgesetzt. In der Pubertät kommt es zur Sinn- und Lebenskrise, zum vorzeitigen Ende der Schulkarriere, zum Abdriften in Drogen, Gewalt, Kriminalität, Promiskuität. Dazu kommt das Gefühl, von der Gesellschaft abgehängt, abgelehnt und nicht respektiert zu sein, zu versagen, die Erwartungen der anderen notorisch zu enttäuschen.

Dann die Wende: Durch soziale Kontakte zu gläubigen Muslimen entdecken Jugendliche die Religion (wieder), ändern ihr Leben und erfahren als Konvertierte (oder Wiedergeborene) etwas ganz Neues, nämlich Anerkennung, Rückhalt, Respekt und Gemeinschaft, ein eindeutiges Weltbild. Jetzt gelten klare Regeln statt Chaos, Ordnung und Disziplin statt Plan- und Sinnlosigkeit, Kontrolle statt Hilflosigkeit, Macht statt Ohnmacht, Identität statt Diskriminierung.

Was bleibt, ist die Wut auf die Mehrheitsgesellschaft. Sie bewirkt, dass sich junge Leute auf ihre neue religiöse Gemeinschaft zurückziehen und anfällig werden für radikale Ideen. Sie schotten sich immer stärker ab, steigern sich in ein Weltbild hinein, das nur noch aus Schwarz und Weiß, Gut und Böse besteht, und werden irgendwann gewalttätig, wenn sie es nicht ohnehin schon waren.

Nachlesen kann man diesen Abriss an typischen Biografien bei Ahmed Mansour, Claudia Dantschke oder Lamya Kaddor, die solche Fälle gesammelt und psychologisch, politisch oder religionspädagogisch eingeordnet haben. Ob es dabei wirklich um Religion geht oder viel mehr um die Suche nach einer Identifikationsgruppe und um jugendlichen Protest gegen das Establishment, wird von Experten sehr kontrovers diskutiert. Handelt es sich beim »Homegrown Jihad« im Westen um eine Radikalisierung des Islam, wie der bekannte französische Islamwissenschaftler Gilles Kepel meint? Oder doch um die Islamisierung von Radikalität, wie sein nicht minder prominenter Widersacher und Landsmann Olivier Roy behauptet?

In neuesten Studien wird nun zum ersten Mal in Deutschland auch von wissenschaftlicher Seite durch Feldforschung untersucht, was dazu führt, dass Jugendliche in westlichen Ländern sich radikalisieren und einer extremen Ideologie anschließen. Sozialwissenschaftler haben durch Befragungen herausgefunden, dass es vor allem Sinnverlust und Marginalisierung sind, die junge Menschen zu Fanatikern machen können. Sie empfinden eine tiefe Diskrepanz zwischen ihren eigenen Ansprüchen auf der einen Seite und ihren sozialen Erfolgen auf der anderen Seite. Ihnen fehlt es demnach vor allem an Anerkennung, so werden sie empfänglich für nihilistische und heroische Narrative, wie sie von al-Qaida oder Daesh geboten werden. Rache und eine neue gerechte Gesellschaft, die sie mitbegründen, sind die Antriebskräfte für ihr Handeln. Außerdem empfinden sie keinen Sinn im Leben, fühlen sich selbst dadurch wertlos und unbedeutend, sind aus diesem Grund sogar zum Selbstmord bereit. Also suchen sie sich diesen Selbstwert in einer radikalen Gruppe, in der ihr Leben – und Opfer – endlich einen Zweck erfüllt und Bedeutung bekommt.

Zu diesem Ergebnis kommt beispielsweise die Studie »Belonging Nowhere« von 2016, die sich auf das Radikalisierungspotenzial von muslimischen Einwanderern in verschiedenen Generationen konzentriert. Die Studie hätte aber genauso gut junge Leute ohne Migrationsgeschichte in den 1970er-Jahren untersuchen können, die sich der »Roten Armee Fraktion« (RAF) anschlossen. Sie wäre wohl zu denselben Ergebnissen gekommen. Insofern sind die Ergebnisse banal. Umso erstaunlicher ist es, wenn banale Erkenntnisse in gesellschaftlichen Debatten einfach übersehen werden und stattdessen eine ganze Religion mit ihrer enormen Spannbreite auf extremistische Jugendliche reduziert wird.

Was die Studie aus diesem Grund nicht erklären kann, ist, warum der Anteil an Konvertierten in Terrororganisationen so hoch ist. Es sind ja eben nicht nur Einwanderer aus muslimischen Gesellschaften oder ihre Kinder, die sich terroristischen Vereinigungen anschließen, sondern betrifft genauso Menschen, die ursprünglich aus Deutschland kommen und als Christen oder Atheistinnen aufgewachsen sind. Man braucht nicht unbedingt eine Migrationsgeschichte, um sich in Deutschland sinnlos, ausgeschlossen und wertlos zu fühlen.

Wie man extremistisch wird

Die Frage der Identität spielt in jedem Fall eine große Rolle, das zeigen Fälle wie der von Denis Cuspert, dem vielleicht bekanntesten deutschen Jihadisten in Syrien. Sein Beispiel soll die Parallelen aufzeigen, die zwischen seiner Biografie und der von anderen Konvertiten bestehen. Denn die lassen sich durchaus erkennen, gerade, wenn es um biografische Brüche geht. Natürlich haben nicht alle Muslime, die konvertiert sind, ein schwieriges Leben hinter sich. Diejenigen allerdings, die in diesem Buch zu Wort kommen und in ihrer Vergangenheit ähnlich viele Misserfolge einstecken mussten wie Cuspert, entscheiden sich alle an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben anders als der spätere Jihadist: nämlich gegen Gewalt.

Der Lebensweg des Syrienkämpfers lässt sich schon an seinen Namen nachvollziehen: vom bürgerlichen Denis Cuspert zum »Gangsta Rapper« Deso Dogg, zum Muslim Abu Malik und weiter zum Jihadisten Abu Talha al-Almani. Erst mit dem letzten Namen, seinem Kampfnamen, gelang ihm der Sprung aus der Bedeutungslosigkeit. Die Aufmerksamkeit von Staatsanwaltschaft und Geheimdiensten war ihm damit sicher. In nur vier Jahren wandelte Cuspert sich vom kleinen Licht der Rapperszene zum prominenten Mitglied der weltweit brutalsten Terrororganisation Daesh. Für einen »Gangsta Rapper« stellt das eine Blitzkarriere dar, wenn man seine Selbstinszenierung als Maßstab nimmt.

Denis Cusperts Werdegang wurde 2014 Gegenstand eines Dossiers des Berliner Verfassungsschutzes. Darin ist nachzulesen, dass er in schwierigen Verhältnissen groß geworden ist. Viel mehr ist kaum über sein Leben bekannt. Das meiste rekonstruiert der Verfassungsschutz aus den Rap-Texten, in denen Cuspert sich eine Straßenidentität entwirft. Der Vater hatte die Familie demnach früh verlassen und wurde später nach Ghana abgeschoben. Mit dem Stiefvater, einem in Berlin stationierten US-Soldaten, soll es nur Ärger gegeben haben. Einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte Denis Cuspert in Kreuzberg 36, einem Stadtteil Berlins, der in den Achtzigern und Neunzigern als vernachlässigter Ghettobezirk Geschichte geschrieben hat, mit Hausbesetzerszene und No-Go-Areas. Und der vor allem nicht so hip war wie er es heute ist. Das unterprivilegierte Kreuzberg hatte mit hoher Jugendkriminalität zu kämpfen, vor allem »36« galt als »Problemkiez«. Im sozialen Milieu des Jugendlichen Denis Cuspert zählten in erster Linie Gewalt, Geld und die Gang. Das waren die Koordinaten seiner Welt, in denen er sich bewegte. Sein einziger Lebensinhalt waren Drogen, Kriminalität und Rappen über Drogen und Kriminalität. Dass sich da irgendwann die Sinnfrage stellt, dafür braucht es nicht viel Fantasie.

Hinzu kamen in dem sozial und wirtschaftlich abgehängten Migrantenbezirk aber auch Diskriminierungserfahrungen und das Gefühl, keine Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft zu haben, sondern zu einer miesen Existenz im Ghetto verdammt zu sein. Auch das verarbeitete »Deso Dogg« in seinen Texten. Wie viel davon seine alltägliche Realität war und wie viel für die »Street Credibility« konstruiert, lässt sich natürlich nur schwer sagen. Cuspert war jedenfalls mehrfach vorbestraft: Raub, Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung. Sogar im Gefängnis saß er eine Zeitlang wegen solcher Delikte, die wohl in die Kategorie »kleinkriminell« fallen. Die Abkürzung »Deso« steht für »Devil’s Son«, in seinen Videos zeigte er sich meistens mit muskelbepacktem und tätowiertem freiem Oberkörper, manchmal zusammen mit seiner Gang »36 Boys«. Thomas Mücke beschreibt ihn in seinem Buch Zum Hass verführt von 2016 als »hypermaskulinen Typen«, als »Checker«. Als echter Rapper trägt er in seinen Clips schwere Silberketten, hin und wieder fährt auch mal ein protziges Auto durch das Bild. Solche Statussymbole waren für einen normalen Jungen aus Kreuzberg tatsächlich unerreichbar, wenn er nicht schwerkriminell wurde. Die Musik war also mehr für Deso Dogg als nur die Verarbeitung seiner Lebensgeschichte.

Als »Gangsta Rapper« sah er vielleicht die einzige Chance den Aufstieg zu schaffen, Anerkennung zu erlangen und doch noch viel Geld zu verdienen.

Tatsächlich hatte er mit seinen Songs hier und da auch kleine Erfolge. Doch zum ganz großen Durchbruch kam es nicht, auch nicht nach vielen Jahren im Musikgeschäft. »Was bleibt ihm da?«, mag er sich gefragt haben.

Sich auf den Islam zu besinnen bot ihm einen Ausweg aus der erfolglosen Rapkarriere und aus dem sozialen Milieu. Laut Verfassungsschutzbericht war Cuspert sehr schnell nach seiner Konversion in radikalen salafistischen Kreisen unterwegs. Er nannte sich jetzt Abu Malik und sattelte um von Rap auf Naschids, das sind von Männerchören acapella vorgetragene Gesänge und die einzig erlaubte Form von Musik unter Salafisten. Die Naschids, die Abu Malik sang, waren Kampflieder. Er verfasste sie auf Deutsch als Propaganda für den Jihad. Es dürfte bis dahin nicht sehr viele deutsche Naschids gegeben haben, Cuspert hatte hier also seine Nische, seine Berufung, seine Bedeutung gefunden. Einige seiner Lieder kamen sogar auf den Index und wurden verboten, weil der Einfluss auf junge Menschen als brandgefährlich eingeschätzt wurde. Zu Recht, wie sich später zeigen sollte: Unter den Fans von Abu Maliks Naschids befand sich auch der spätere Attentäter vom Frankfurter Flughafen, Arid Uka, der zwei amerikanische Soldaten erschoss.

Im Jahr 2013 reiste Denis Cuspert aus, fand seinen Weg über Ägypten nach Syrien und verbreitete Propagandavideos für Daesh. Er tat dies unter seinem letzten Namen »Abu Talha«, genannt »al-Almani« – der Deutsche. So hätte er sich in Deutschland wohl niemals nennen lassen, hatte er sich doch in der Identität des diskriminierten »Nigga Jungen« eingerichtet, als der er sich selbst in einem seiner Texte bezeichnet.

Thomas Mücke bemerkt in seiner Auseinandersetzung mit Cusperts Lebensgeschichte, dass dessen »Entwicklung zum Gotteskrieger zu einer Zeit begann, als er über Rassismus und Diskriminierungserfahrungen rappte, auf die er mit der Verhärtung zum knallharten ›Gangsta‹ reagiert«. Das ist eine interessante Beobachtung: Denis Cuspert setzt sich intensiv mit Diskriminierung auseinander und reagiert darauf mit »Verhärtung«. Er hätte ja auch versuchen können, mit seiner Musik Diskriminierung anzuprangern und Jugendliche über die Mechanismen aufzuklären. Doch er entschied sich anders. Offenbar hat er es nicht verkraftet, dass er sich mit seinen gesellschaftskritischen Texten kein Gehör bei einem breiten Publikum verschaffen konnte. Vielleicht hat er sich dadurch sogar darin bestätigt gefühlt, Mensch zweiter Klasse zu sein, dass man als jemand mit seiner Herkunft in Deutschland keinen Erfolg haben kann. Dass man einfach nicht wahrgenommen wird. Sicherlich wird da etwas Wahres dran sein, gleichzeitig ist aber auch die Verlockung groß, der diskriminierenden Mehrheitsgesellschaft die Schuld am eigenen Misserfolg in die Schuhe zu schieben, statt sich einzugestehen, dass die Musik vielleicht einfach nicht gut genug ist.

In jedem Fall zeugt es von Hilflosigkeit, wenn sich einer wie Cuspert denkt: Jetzt könnt ihr mich nicht mehr verletzen, ich bin härter. Denn dahinter steht ja auch der Gedanke: Ich kann sowieso nichts ändern. Schaut man sich seine Missionierungsvideos an, dann fällt es schwer zu glauben, dass Cuspert tatsächlich über so wenig Selbst- und Sendungsbewusstsein verfügte. Vehement versucht er darin, andere von seinem Lebensmodell zu überzeugen, offenbar mit Erfolg bei vielen Jugendlichen. Wurde er da manipuliert und fremdgesteuert oder wusste er genau, was er tat? Aus der Opferrolle fand Denis Cuspert jedenfalls nur heraus, indem er sich endgültig zum Täter machte. Indem er selbst bestimmte, wann und durch welche Umstände er zum Opfer wurde – als Märtyrer nämlich, der für eine in seinen Augen gerechte Sache kämpft und stirbt.