Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

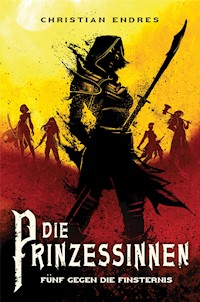

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Aus dem Schloss … in die Schlacht Seit Jahren kämpfen sich die ehemaligen Königstöchter Aiby, Mef, Decanra und Cinn als Söldnerinnen durch eine Welt voller Monster und Mistkerle. Die Prinzessinnen haben sich den Ruf einer knallharten Truppe erworben. Mit Schwert und Streitaxt treten sie Räubern, Werwölfen, Ogern, Kobolden und Drachen entgegen. Das Retten junger Thronerbinnen in Nöten ist außerdem ihr Fachgebiet. Prinzessin Narvila aus den Händen einer Bande Gesetzloser zu befreien, scheint also ein Auftrag unter vielen zu sein. Doch dann erklärt Narvila, dass sie fortan selbst über ihr Schicksal bestimmen und sich den Prinzessinnen als Söldnerin anschließen will – mit allen finsteren und blutigen Konsequenzen … Actiongeladene, mitreißende und epische Grimdark-Fantasy mit starken Antiheldinnen zwischen The Witcher, Die drei Musketiere, Charlie's Angels und Red Sonja. »The Witcher trifft Die Glorreichen Sieben – die unbeugsamen Söldner-Prinzessinnen rocken!« T. S. ORGEL, Orks vs. Zwerge »Diese Prinzessinnen sind keine Engel. Düster, packend und feministisch – wie eine Kreuzung aus einem Quentin-Tarantino-Film und den Märchen in ihrer ursprünglichen, blutigen Form.« CHRISTIAN HANDEL, Schattengold – Ach, wie gut, dass niemand weiß … »Tolles Worldbuilding und eine erstaunliche Charakterentwicklung. Christian Endres zeigt, dass nicht alle Prinzessinnen gerettet werden und manche Gesellschaftsnormen durchbrochen werden müssen. Ein Abenteuer, das von der ersten bis zur letzten Seite zu unterhalten weiß.« JILL-PATRICE LÜBBERT, Letterheart Bücherblog

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 563

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FÜNFGEGEN DIEFINSTERNIS

INHALT

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

EINST

NARVILA

DANKSAGUNG

NARVILA

Gleich werden die Prinzessinnen die Lichtung in Blut und Eingeweide tränken.

Doch der Reihe nach.

Zunächst einmal: Solche Königstöchter hat Narvila noch nie gesehen. Und Narvila weiß ziemlich genau, wie eine Prinzessin aussieht, schließlich ist sie selbst eine. Aber ihr käme es nie in den Sinn, derbe Stiefel, eine Hose aus schwarzem Leder, einen dazu passenden Harnisch, diverse andere Rüstungsteile oder sogar Waffen zu tragen.

Dennoch bezeichnet einer von Narvilas Entführern die vier dergestalt ausstaffierten Frauen, die auf die Waldlichtung treten, mit einer seltsamen Betonung des Wortes als Prinzessinnen.

Klingt beinah ehrfürchtig.

Es ist das erste Mal, dass Narvila die Männer nervös erlebt.

Vor drei Tagen haben diese Mistkerle sie in den Wald verschleppt und hier mit einem Strick an die alte Eiche gebunden. Die verkrampfte Sitzhaltung bereitet Narvila Schmerzen, die Fesseln scheuern ihre helle Haut blutig. Sie wird immer nur kurz losgemacht, sodass sie ein paar zähe Stückchen Wild mit den Fingern essen, einen Schluck abgestandenes Wasser trinken oder sich unter der demütigenden Aufsicht zweier Strolche hinter einem Busch erleichtern kann. Ihr gelbes Lieblingskleid ist bereits vollkommen ruiniert.

»Von den Wachen kam nich mal ne Warnung«, sagt einer ihrer Peiniger, der einen Dolch in der bleichen Hand hält, gerade angespannt. »Vielleicht sollten wir lieber abhauen?«

Der hünenhafte, rotgesichtige Anführer der Gesetzlosen spuckt verächtlich aus. »Wer sich verpisst, kriegt von mir aufs Maul. Wir sind mehr als doppelt so viele und das da nur Weiber. Die Schlampen machen wir fertig! Los, mir nach!« Er reißt seine stattliche Keule in die Luft und prescht brüllend zum Waldrand.

Seine Männer lassen sich von so viel selbstsicherer Aggressivität anstecken und folgen ihm grölend.

Die gerüsteten Frauen bewegen sich trotz der heranstürmenden Meute nicht.

Narvila fragt sich, ob sie vor Angst erstarrt sein mögen, denn so würde es ihr ergehen. Dann aber teilen sich die vier auf und treten ihren Angreifern gelassen entgegen.

Eine dieser angeblichen Prinzessinnen besteht nur aus Muskeln, Rundungen, verfilzten roten Zöpfen und lauter Tätowierungen auf den nackten weißen Armen und Schultern. Sie fängt den ungestümen Keulenhieb des Anführers mit dem Schaft ihrer beidhändig emporgerissenen Streitaxt ab. Mehr noch, sie stößt den massigen Mann von sich, der jetzt zurücktaumelt und seinerseits ihre harten Schläge abwehren muss.

Narvila würde diese Axt nicht einmal heben können.

Die schlanke Kriegerin daneben ist stark gebräunt. Ihr wallendes Haar, von einem Stirnband gehalten, hat die Farbe sommerlichen Weizens. Neben dem Harnisch trägt sie hohe Stulpenstiefel, Handschuhe und ein langärmeliges Hemd. Zwei Halunken empfängt sie mit spöttischem Grinsen. Ihr Schwert zeichnet ein blitzendes Muster. Daraufhin starrt ein Ganove seinen Armstumpf an, aus dem eine Blutfontäne spritzt. Derweil versucht der andere Kerl, die aus seinem Bauch quellenden Innereien festzuhalten.

Narvila wird übel.

Unterdessen schleudert die Prinzessin, die als Einzige einen Kapuzenumhang anhat, den Entführern aus fingerlosen Handschuhen mehrere flache Wurfmesser entgegen. Sie bohren sich in Augen und Kehlen – die Schmerzensschreie der Getroffenen klingen furchtbar. Bloß ein Messer wird wohl mehr durch Zufall von einem Beil abgewehrt. Die Frau im Umhang zieht einen breiten, geschwungenen Säbel und biegt die Sache gerade, indem sie ihren Widersacher glattweg enthauptet. Dabei rutscht ihre Kapuze nach hinten, enthüllt tiefbraune, sanft schimmernde Haut, hohe Wangenknochen und eine schwarze Mähne.

Die vierte Kriegerin hat kaum Narvilas Größe und Statur, stürzt sich aber auf vier Schufte. Sie muss aus dem Norden stammen, denn ihr kurzes, an den Seiten abrasiertes Haar ist weiß wie Schnee, dasselbe gilt für ihre Haut. In den bandagierten Händen hält sie zwei lange Dolche, die sie so herumwirbelt wie ihren knochigen Körper. Ihre Gegner schlagen grunzend ins Leere, sie lässt lautlos Blut und Leben entströmen.

Kurz darauf steht nur noch der Anführer der Gesetzlosen aufrecht. Der Schlagabtausch mit der Axtkämpferin setzt sich fort. Als ein brachialer Tritt knirschend seine Kniescheibe zertrümmert, brüllt er wie am Spieß und bricht zusammen. Seine kräftige Gegnerin holt weit aus, ihre roten Zöpfe tanzen, und ihre Axt …

Narvila kneift die Augen zu, doch der Klang von Metall, das Fleisch, Knochen und Sehnen durchtrennt und das Gebrüll des Mannes abrupt beendet, ist zu viel.

Sie muss kotzen.

Während Narvila Wildbret hochwürgt, schreiten die Nordländerin und die Frau mit dem Umhang über die Lichtung und geben den Verwundeten emotionslos den Rest. Die beiden anderen kommen zur Eiche. Die blutige Axt wird dazu benutzt, Narvilas Fesseln zu lösen. Aus der Nähe bemerkt Narvila nicht nur den Geruch nach Schweiß, Pferd und zu vielen Tagen ohne ein Bad, sondern auch die rauen Hände mit abgebrochenen, schmutzigen Fingernägeln sowie all die Schrammen überall dort, wo Haut zu sehen ist.

Das Grinsen der Schwertkämpferin etwa setzt sich dank einer langen Narbe vom Mundwinkel aus bis zum Ohr fort, als sie heiter fragt:

»Na, Hoheit? Noch alles frisch und jungfräulich?«

Auf der Suche nach einem Lagerplatz, der weit genug vom Festschmaus der Fliegen, Krähen und Wölfe entfernt ist, reiten sie durch den Wald. Narvila sitzt hinter der Frau mit dem Kapuzenumhang auf einem grauen Pferd.

»Haltet Euch ruhig an mir fest«, sagt die Fremde mit melodisch-exotischer Betonung mancher Silben, als sie über einen umgestürzten Baumstamm steigen müssen.

»Hat Euch mein Vater geschickt?«, fragt Narvila.

»Aye«, antwortet die Rothaarige von ihrem stattlichen Braunen herab. »Hat er.«

»Dann seid Ihr … Söldnerinnen?«

»Schon wieder richtig«, erwidert diesmal die Kriegerin mit dem Schwert auf dem Rücken. Sie reitet einen Falben.

Die Nordländerin, die einen Rappen lenkt und deren Nacken eckige dunkle Schriftzeichen zieren, schweigt.

Auch die anderen sagen nicht mehr viel.

Erst als sie in der Dämmerung auf einem baumbestandenen Hügel um ein Feuer sitzen und sich Brot, Käse und Äpfel teilen, erkennt Narvila erneut Gesprächsbereitschaft bei den Söldnerinnen, die bloß ein paar Jahre älter sein können als sie, obwohl ihre Augen, ihre Körperhaltung und ihre gesamte Ausstrahlung etwas anderes sagen.

Narvila, die sich unter ihnen wohler fühlt als erwartet, fasst sich ein Herz. »Wieso nennt man Euch die Prinzessinnen?«, fragt sie zwischen zwei Happen.

»Weil wir genau das sind«, sagt die Schwertkämpferin, die Narvila gegenübersitzt, ihre Beine übereinandergeschlagen hat und einen Apfel verputzt. »Oder zumindest mal waren. Schaut nicht so ungläubig. Gestatten?« Sie wedelt mit der freien Hand auf Höhe ihrer Narbe herum und neigt ironisch das Haupt. »Mefandrele von Atogesien.«

Die Söldnerin mit dem Umhang kichert. »So hat dich aber lang niemand mehr genannt, Mef.«

»Ich hatte wenigstens mal einen Titel, Decanra von Garnichts.«

»Fangt nicht schon wieder an«, geht die Rothaarige dazwischen. Wenn Narvila es richtig mitbekommen hat, heißt sie Aiby und ist die Anführerin der Truppe. »Erspart’s mir. Nur einen Abend.«

»Ja, Aibhilyn, Herrin aller Hochländer«, sagt Mef in gespielter Demut und beißt knackend in den Apfel.

Aiby rollt mit den Augen, verschlingt ihr letztes Stück Brot und widmet sich fortan vor allem dem Weinschlauch.

Narvila, die zwischen Aiby und Decanra sitzt, wirft einen Blick auf die weißhaarige Söldnerin neben Mef, die bislang keinen Ton gesagt hat und deren Namen sie noch immer nicht kennt. Narvila hat nie einen Menschen mit so stechend hellblauen Augen gesehen.

»Fragt Ihr Euch, ob sie sprechen kann?«, liest Mef Narvilas Gedanken. Sie grinst breit.

Narvila spürt, wie ihr die Röte ins Gesicht steigt. »Ich wüsste nur gern die Namen all meiner heldenhaften Retterinnen.«

»Heldenhafte Retterinnen!«, wiederholt Mef, den Mund voller Apfel. Einige Stückchen spuckt sie aus. »Bei so viel Bewunderung ist vielleicht ein Zuschlag drin, was meint Ihr?«

Von solchen Angelegenheiten weiß Narvila nichts. »Mein Vater … das heißt … ich … normalerweise …«

»Ich heiße Cinnascesczi«, erlöst sie die schmächtige Söldnerin, die weiter in die Flammen starrt. Ihr Akzent klingt fremd und hart.

»Versucht gar nicht erst, es richtig auszusprechen«, sagt Mef leichthin. »Wir sagen einfach Cinn.«

Cinn knurrt – ob missfallend oder zustimmend, vermag Narvila nicht zu sagen.

Das Gespräch droht wieder zu versiegen.

»Rettet Ihr viele Prinzessinnen?«, fragt Narvila übereifrig.

»Aye«, sagt Aiby. »Das ist gewissermaßen unser Fachgebiet.«

Narvila nickt und wendet sich Decanra zu. »Wo habt Ihr gelernt, ein Messer so zu werfen?«

»Ha!«, kommt Mef auch Decanra zuvor. »Sie ist schon mit einem Messer auf die Welt gekommen. Oder war es ein Würgedraht? Außerdem kann sie Euch unbemerkt vergiften.«

»Oh?«, macht Narvila verwirrt und denkt daran, dass sie ihr Abendbrot von Decanra entgegengenommen hat.

Die tätschelt ihr beruhigend das Knie. »Mef versucht Euch auf ihre unnachahmliche Art schonend beizubringen, dass ich zur Meuchlerin ausgebildet wurde. Aber vermutlich haben sich mehr Männer und Frauen wegen Mef die Köpfe eingeschlagen, als ich jemals vergiften könnte.«

»Nur keinen Neid bitte«, sagt Mef.

»Und wenn ich eine Giftmischerin bin, bist du natürlich eine Piratin. Oder wie war das mit der Mannschaft, die dich aus der Verbannung auf einer einsamen Insel gerettet hat?«

»Ihr tut es schon wieder«, seufzt Aiby und erleichtert den Weinschlauch um so einiges.

»’tschuldigung«, sagt Mef unaufrichtig.

»Wie wird man denn Anführerin einer solchen Truppe?«, will Narvila wissen.

Aiby nimmt noch einen ordentlichen Schluck und wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. Im Feuerschein erwachen die Monster, Totenschädel, Ornamente und Schriftzeichen auf ihren Armen zum Leben. Auch Aibys Handrücken, Finger und Hals sind tätowiert. Die Tintenzeichnungen kriechen unter ihren Harnisch und setzen sich dort wohl fort, schätzt Narvila.

»Ich hab meine Axt in einen Baumstumpf gerammt, um den wir uns alle aufgestellt haben. Dann haben wir bis drei gezählt und es mit den Fäusten ausgetragen. Ich stand als Letzte, hab die Axt aus dem Holz gezogen und seitdem das Sagen.«

»Wirklich?«, haucht Narvila beeindruckt.

Aiby lacht gutmütig, Mef glockenhell. Decanra schmunzelt. Selbst Cinns Lippen kräuseln sich leicht.

»Nein«, sagt Aiby. »Es war meine Idee, uns zusammenzutun. Also musste ich auch dafür sorgen, dass es läuft. So, genug gelabert. Ruhen wir uns etwas aus. Mef, du hast die erste Wache …«

Die Prinzessinnen liefern Narvila, zum Glück nur ihrer Würde beraubt, zu Hause ab. Die Freude im Thronsaal des Schlosses, von dem aus König Narvos das kleine Waldkönigreich Besgios mit Narvilas Mutter Hesavil an seiner Seite regiert, ist groß. Bereitwillig zahlt der sogenannte Holzkönig den vereinbarten Sold, wenngleich auch kein Zuschlag zur Sprache kommt, wie Narvila bemerkt, und auch kein Fest angekündigt wird, um ihre Heimkehr zu feiern.

Als die Söldnerinnen sich verabschieden, ist Narvila von Geschwistern, Höflingen und Zofen umringt. Alle plappern aufgeregt durcheinander, wollen erfahren, wie es ihr ergangen ist, wie genau man sie gerettet hat, ihr Mitleid und ihre Freude bekunden, bevor es jemand anderes tun kann.

Narvila löst sich ungewohnt energisch aus dieser Belagerung höfischer Sinnlosigkeit, rafft ihre zerschlissenen Röcke zusammen, schiebt die Sehnsucht nach einem heißen Bad beiseite und eilt den Prinzessinnen hinterher. »Wartet!«, ruft sie durch den von Bogenfenstern, Wandteppichen und Fackeln gesäumten Gang, in dem die Wachsoldaten aus Prinzip stur geradeaus starren.

Die Söldnerinnen halten inne und drehen sich zu Narvila um.

»Hoheit?«, fragt Aiby freundlich.

»Nehmt mich mit!«, sagt Narvila leidenschaftlich und könnte schwören, dass einem der Wächter bei diesen Worten doch die Kinnlade runterklappt. Es ist ihr egal. »Ich wurde jetzt schon zweimal entführt. Zwei Mal! Und spätestens nächsten Herbst werde ich mit irgendeinem verwitweten König oder einfältigen Prinzen verheiratet, damit er für die Aussicht auf einen Erben den Zoll an einem dämlichen Flussarm senkt.«

»Das tut mir leid«, sagt Aiby ernst. »Und ich versteh Euch. Das tun wir alle.« Mef und Decanra nicken. Cinn betrachtet Narvila durchdringend. Aiby fährt indessen fort: »Aber Ihr seid eine Prinzessin. So sind eben die Regeln.«

»Nicht für Euch!«, sagt Narvila mit bebender Stimme.

»Aye, und dafür haben wir alle einen hohen Preis bezahlt. Wie auch immer. Für Euch, hier und jetzt, gelten diese Regeln nun mal. Gebt auf Euch acht, Hoheit.«

Nach diesen Worten ihrer Anführerin wenden sich die Söldnerinnen geschlossen ab.

Narvila zittert vor Kummer, Enttäuschung, Wut und Hilflosigkeit. Noch nie hat sie ihren Gefühlen und Gedanken Luft gemacht und frei ausgesprochen, was sie wirklich denkt und will, oder vielmehr, was sie nicht will.

Und nun das. Die Prinzessinnen werden aus ihrem Leben verschwinden, das genau so verlaufen wird, wie sie immer befürchtet hat – mit dem einzigen Unterschied, dass die Soldaten und Bediensteten sich jetzt auch noch das Maul über ihre Naivität zerreißen werden, sobald sich diese Szene herumgesprochen hat.

Hoffnungslosigkeit droht Narvila zu übermannen.

In diesem Moment wendet sich Mef über die Schulter nach hinten und sagt zwinkernd: »Nur weil das die verfickten Regeln sind, heißt das natürlich nicht, dass Ihr auch nach ihnen spielen müsst …«

Am nächsten Morgen treibt Narvila ihr Pferd durch den Dunst und über die Straße. Das Schloss ihrer Familie bleibt immer weiter hinter ihr zurück. Sie erwischt die Prinzessinnen vor der Herberge, in der die Söldnerinnen genächtigt haben. Aiby unterhält sich mit dem Wirt. Mef flüstert einer jungen Schankmagd etwas ins Ohr, die kichert und rot wird. Cinn und Decanra prüfen Sättel und Gepäck ihrer Rösser.

Narvila zügelt ihr Reittier – den besten Schimmel ihrer Mutter, für dessen Diebstahl sie sich in ihrem Abschiedsbrief ebenso entschuldigt hat wie für den mitgenommenen Schmuck und ganz allgemein die Flucht aus dem ihr vorbestimmten Leben in Besgios. Ihre Zofe Galmwa hat Narvila heimlich einen Beutel mit Proviant zurechtgemacht und sie unter Tränen zu einem fast vergessenen Portal in der Burgmauer geführt, wo niemand mehr Wache hält. Außerdem wird Galmwa erst später am Vormittag schockiert verkünden, dass Prinzessin Narvila fort ist, und ihren Eltern dabei den Brief überreichen.

»Welch angenehme Überraschung so früh am Morgen«, sagt Mef, woraufhin die Wirtstochter Narvila einen vernichtenden Blick zuwirft.

»Ihr habt gesagt, ich muss nicht nach den Regeln spielen«, platzt es aus Narvila heraus, während sie vom Rücken ihres Pferdes klettert. Sie trägt Hemd, Hose, Kappe und Stiefel eines Pagen, alles ebenfalls von Galmwa organisiert. Jeder Knochen tut ihr weh, da sie noch nie so hart geritten ist. Aber der Schmerz ist gut, zeigt er doch, dass Narvila etwas eigenmächtig entschieden und in die Tat umgesetzt hat, ihr Leben endlich selbst in die Hand nimmt. »Dann darf ich mit Euch kommen?«

Aiby schickt den neugierigen Wirt und dessen eifersüchtige Tochter nach drinnen. »Ihr scheint mir wild entschlossen zu sein. Wieso also nicht? Aber bedenkt, was ich bereits gestern sagte. Für dieses Leben zahlt man einen hohen Preis. Und meistens fällt er höher aus als erwartet.«

»Ich weiß«, sagt Narvila. »Ich habe meinen Schmuck mitgebracht. Er gehört Euch.«

»Aiby meint, dass Ihr nie mehr Prinzessin Narvila von Besgios sein werdet«, erklärt Decanra sanft. »Und das ist nur der Anfang. Dieses Leben …«

»Dieses Leben ist hart«, sagt Cinn knapp.

»Und kein bisschen romantisch«, ergänzt Aiby. »Keine Geschichte, keine Ballade, kein Theaterstück. Und Ihr habt keinerlei Erfahrung damit, außerhalb eines Schlosses zu leben, für Euren Lebensunterhalt arbeiten zu müssen. Oder zu kämpfen.«

»Deshalb werdet Ihr erst mal meine Dienerin sein«, wirft Mef fröhlich ein. »Und alles tun, was ich sage.« Weil Aiby schnaubt, fügt sie hinzu: »Na schön. Unsere Dienerin.«

Narvila blickt die Söldnerinnen der Reihe nach an. Sie hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht, und das schlechte Gewissen gegenüber ihrer Familie nagt gehörig an ihr. Aber sie will weder ein weiteres Mal entführt werden noch aus politischen oder finanziellen Gründen einen Hohlkopf heiraten, dessen Familie dringend der Inzucht entkommen muss. Sie will selbst über ihr Schicksal bestimmen, und das geht hier in Besgios, als Prinzessin Narvila und Tochter von König Narvos und Königin Hesavil, einfach nicht.

»Gebt mir einen Eurer Dolche«, sagt Narvila und streckt Cinn gebieterisch die Hand hin. Mit der anderen streift sie die Kappe ab, darunter kommt ihr langes braunes Haar zum Vorschein.

Die zierliche Nordländerin schüttelt bloß den Kopf. Ihre blauen Augen blitzen feindselig auf.

»Was habt Ihr vor?«, fragt Decanra und reicht Narvila aus den endlosen Tiefen ihres Umhangs einen ihrer Dolche. »Ihr müsst keinen Blutschwur leisten.«

Narvila dreht ihre glänzende Haarpracht zu einem Zopf – und säbelt ihn mit einiger Mühe weit oben ab.

»Ich bin mir sicher«, sagt sie feierlich. »Mein altes Leben ist vorbei. Ich will eine von Euch sein. Wenn Ihr mir eine Chance und die Zeit gebt, es zu lernen. Ich werde alles tun, was Ihr von mir verlangt.«

Ihr Haarschopf fällt zu Boden. Einige der verbliebenen, schief abgeschnittenen Strähnen reichen ihr nun auf einer Seite noch etwa bis zum Kinn, auf der anderen hängen sie ein wenig länger herab. Es fühlt sich ungewohnt an, aber auch befreiend.

Alle betrachten das Haarbündel im Dreck der Straße, die aus Besgios hinausführt.

»Soll uns das jetzt beeindrucken?«, fragt Cinn und schwingt sich mühelos in den Sattel ihres Rappen.

»Es wird noch weit mehr nötig sein als das.« Aiby zieht sich auf den Rücken ihres Braunen. »Und behaltet das Geld und den Schmuck. Oder zahlt die nächsten Betten und Mahlzeiten. Oh, und aye, Ihr werdet auf das hören und tun, was wir sagen.«

»Sonst werde ich zurückgeschickt?«, fragt Narvila bang.

»Sonst sterbt Ihr«, sagt Aiby im Vorbeireiten. »Egal wie Eure Haare aussehen.«

Narvila nickt beklommen und will Decanra ihren Dolch zurückgeben. »Der gehört jetzt Euch«, sagt diese und steigt behände auf ihren Grauen. »Ihr werdet ihn sicher brauchen.«

»Also, mir gefällt’s«, sagt Mef grinsend und streicht über Narvilas Haar. »Willkommen bei den Prinzessinnen, Prinzessin! Wenn Ihr Glück habt, überlebt Ihr die Erfahrung sogar.«

EINST

Wenn wir dich hier zurücklassen, stirbst du«, sagte Mef und ignorierte die Horde Monster, die sich ihnen über den pechschwarzen Sand näherte. »Also vergiss es.«

»Und wenn ihr bei mir bleibt oder wir zusammen weiterreiten, sterben wir alle«, antwortete Sacipha. Die Zauberin in den Reihen der Prinzessinnen strich sich eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre feine hellbraune Haut war von Schweiß und Staub bedeckt. »Das ist ihr Revier. Sie würden uns am Ende einholen. Aber ich kann sie lang genug aufhalten. Euch genug Zeit erkaufen.«

Mef schüttelte den Kopf. »Ich lass nicht zu, dass du in diesem Drecksloch die Heldin spielst und dabei draufgehst.«

Sacipha lächelte traurig. »Wie kommst du auf die Idee, dass das deine Entscheidung ist?«

Aiby, Cinn und Decanra folgten dem Austausch ihrer Gefährtinnen besorgt. Außerdem warfen sie immer wieder abschätzende Blicke zu der Rotte aus bizarren Bestien, die sich der Ruine in einer dunklen Staubwolke näherte.

»Dieser verfickte Ort«, knurrte Cinn.

Sie alle wussten, dass das Retten von Prinzessinnen aus Zauberer-Türmen, Drachen-Höhlen, Oger-Lagern, Nekromanten-Verliesen, und Satyrn-Orgien ihr Kerngeschäft war, dem sie einen Großteil ihres Rufes verdankten. Aber nicht immer war eine Tochter hoheitlicher oder sonst wie wohlhabender Eltern in Nöten. In solchen Zeiten übernahmen die Prinzessinnen alle möglichen Arten von Aufträgen, wie jede andere Truppe auch.

Selbst wenn es sie in die Verwüstung führte.

Während der Zauberkriege vor fünfhundert Jahren war mitten im Königreich Lirgoden dieser verfluchte Ort entstanden. Ein ganzer Landstrich wurde zur Einöde aus schwarzem Sand, Fels und Glas – und das Gefüge der Magie in diesem Teil der Welt komplett verändert. Es gab immer weniger Zauberer, und die meisten von ihnen brauchten Artefakte als Quellen, aus denen sie ihre magische Kraft schöpften. In Lirgoden und dem Nachbarland Valahmes war Magie seither sogar weitgehend verboten.

Kein Wunder: Die Verwüstung klaffte wie eine mahnende Wunde in der Welt. Ein Hoheitsgebiet des Unlebens, in dem grässliche Schimären und garstige Schrecken hausten. Monster und Mutanten aller Art und vor allem die Verwüsteten – entfernt menschenähnliche Wesen aus schwarzem Sand, die mit ihren spitzen Zähnen und Klauen nach allem Lebendigen schnappten, das sich in die Verwüstung wagte.

Etwa die Prinzessinnen, die hierhergekommen waren, um für einen Zauberkundigen den legendären Stab von Tuszisha zu suchen.

»Ich hab noch nie gehört, dass sich so viele Verwüstete zusammentun«, sagte Decanra. »Oder sich mit welchen von den großen Biestern verbünden.«

»Drauf geschissen«, beschied Aiby. »Und auf den Stab und die Belohnung. Wir müssen hier verschwinden.«

»Nicht ohne Sacipha«, sagte Mef kategorisch.

»Mef«, beschwichtigte die Zauberin sie. »Was auch immer an diesem Ort begraben wurde, ist alt und sehr, sehr mächtig. Ich fühle, wie mich eine Kraft durchdringt, die ich noch nie zuvor gespürt habe. Ich kann sie beschäftigen.«

»Aber nicht besiegen.« Mef sah Sacipha, von der sie vor Jahren ganz ohne Magie verzaubert worden war, durchdringend an. »Oder?«

»Nein. Das wohl nicht. Dafür sind es dann doch zu viele.«

Mef schüttelte den Kopf. »Mir ist egal, was ihr tut«, wandte sie sich an Decanra, Cinn und Aiby. »Ich bleib hier.«

Auch Sacipha drehte sich nun zu den anderen um. »Du weißt, dass es die einzige Lösung ist«, sagte sie zu Aiby. »Ein Leben gegen vier. Erinnerst du dich an das, was du mir mal versprochen hast, als wir genau über so eine Situation gesprochen haben?«

»Aye«, sagte Aiby düster. »Tu ich.«

»Gut.« Sacipha trat an Mef heran und küsste sie lange. »Verzeih mir«, sagte sie, als sie sich wieder von ihr löste. »Ich liebe dich.«

»Ich dich …«, begann Mef, doch da traf sie schon Aibys Fausthieb und ließ ihren Kopf herumrucken. Mef ging wie ein gefällter Baum zu Boden. Cinn und Decanra schnappten nach Luft. Aiby verzog das Gesicht und schüttelte ihre Hand aus.

»Danke«, sagte Sacipha traurig.

»Versprochen ist versprochen.« Aiby hob die bewusstlose Mef auf den Rücken ihres Pferdes und zurrte sie sicher fest.

Sacipha umarmte in der Zwischenzeit die anderen.

»Mef hat recht«, sagte nun auch Decanra. »Wir sollten gemeinsam kämpfen.«

»Bis zum letzten Atemzug«, bekräftigte Cinn.

»Aye«, machte Aiby, als sie zu ihnen kam. »Das fühlt sich falsch an, Sacipha.«

»Ich weiß, dass ihr das denkt«, antwortete die Magierin. »Darum müsst ihr gehen.« Sie zog Aiby an sich. »Pass gut auf sie auf. Vor allem auf die Dämonin da hinten.«

Nachdem sie sich von allen verabschiedet hatte, stellte sie sich mit unerschrockenem Gesichtsausdruck der anstürmenden Horde.

Sacipha schloss die Augen und konzentrierte sich auf das, was im schwarzen Sand der Verwüstung begraben war.

»Ihr müsst jetzt gehen«, sagte sie mit einem Beben in der Stimme. Blitze zuckten um ihren Körper. Ihre Haare schwebten nach oben. Sie breitete die Arme aus. »Reitet, so schnell ihr könnt. Und schaut nicht zurück …«

NARVILA

Das Schwert erwischt Narvila an den Rippen.

Es ist nur ein Übungsschwert, genau genommen bloß ein zurechtgestutzter Ast. Aber es tut trotzdem tierisch weh.

Narvila lässt ihr eigenes Stockschwert fallen, hält sich die Seite, ringt nach Luft und blinzelt die Tränen fort.

»Du musst meinen Körper im Auge behalten, nicht die Waffe anstarren«, rügt Mef sie. »Und der ist ja wohl sehr anschauenswert.« Mef setzt ihre eigene Übungswaffe unter Narvilas Kinn und übt Druck aus, bis die neueste Prinzessin den Kopf hebt. »Und niemals, niemals, niemals dein Schwert loslassen, Süße.« Mef seufzt. »Genug für heute. Ich ertrag es nicht, dir länger wehzutun. Nicht so jedenfalls.« Kurz huscht ein Grinsen über ihr Gesicht, und ihre Narbe zuckt. »Inzwischen bezweifle ich ehrlich gesagt, dass du jemals ein echtes Schwert schwingen wirst. Nicht ohne ein Wunder, göttlichen Beistand, Magie oder einen Pakt mit einem Dämon.«

Nach dieser Einschätzung bleibt die bekümmerte Narvila mit ihrer Frustration und ihrer Scham allein.

Aiby lehnt mit dem Rücken an einem großen, moosbewachsenen Felsen und schleift ihre Axt mit einem Wetzstein; Decanra schärft ihre Treffsicherheit an einem Baum; Cinn kontrolliert im Wald ihre Fallen auf Beute; Mef verschwindet ebenfalls zwischen den Bäumen, vermutlich, um dem Ruf der Natur zu folgen.

Narvila staunt noch immer, wie selbstverständlich so ein Gedanke inzwischen für sie ist.

Sieben Wochen ist es nun her, dass die Söldnerinnen auf einer Lichtung ähnlich dieser in Narvilas Leben getreten sind und sie Besgios verlassen hat.

In dieser Zeit hat Narvila gelernt, ohne Zofen und Diener, feste Mahlzeiten, ein weiches Bett, heiße Bäder, stundenlanges Kämmen, schicke Kleider und vieles mehr zu leben.

Die ersten Tage ist sie ständig von der Angst übermannt worden, einen schrecklichen Fehler begangen zu haben. Unter freiem Himmel schlafen, jedem Wetter ausgesetzt sein, sich gegen wilde Tiere und andere Räuber absichern, nicht wissen, wann und woher die nächste Mahlzeit kommt: Das alles ist ihr zunächst wie blanker Wahnsinn erschienen. Doch man gewöhnt sich an so gut wie alles und an vieles überraschend schnell, wie Narvila festgestellt hat – umso schneller, wenn niemand einem jeden Wunsch von den Augen abliest, nur weil man die Tochter von König Narvos und Königin Hesavil ist, man selbst schauen muss, wo man bleibt und dass es einem halbwegs gut geht.

Narvila hat sich wahrlich an vieles gewöhnt: an lange Tage im Sattel, nach denen ihr die Knochen und Muskeln wehtun und sie an Stellen wund ist, über die sie nicht sprechen will. An den Druck der Stoffbahnen um ihren Oberkörper, damit beim Reiten und Kämpfen alles straff sitzt. An die Schwielen an ihren zarten Händen, die von den Übungskämpfen und all den anderen ungewohnten Tätigkeiten stammen. Daran, auch mit üblen Kopf- und Bauchschmerzen zu reiten, wenn wieder einmal vier Wochen um sind und sie nur einen bitteren Tee gegen das vermaledeite Schaukeln des Pferdes und die Krämpfe im Unterleib bekommt. An Gebüsche, Straßengräben und Wiesen, um sich zu erleichtern, während die anderen ungeduldig auf sie warten oder wenig hilfreiche Kommentare rufen. An den Geruch von Pferd und Schweiß und Staub, den sie nie mehr loswird, weil man sich als Söldnerin oft bloß flüchtig in einem kalten Fluss wäscht, wenn überhaupt, und Seife und Duftwasser der Vergangenheit angehören.

Keine Frage: Narvilas Leben hat sich grundlegend verändert.

Etwas, woran sich Narvila jedoch einfach nicht gewöhnen kann, ist der Geschmack des Versagens in dieser harschen Realität, in der sie sich so dringend beweisen will. An ihre Unfähigkeit, mit einer Waffe Fortschritte zu machen, ja, auch nur die für sie passende Waffe zu finden. Was sie wiederum davon abhält, mehr zu werden als ein Anhängsel, das die anderen gutmütig dulden und mitschleppen.

Fragt sich nur, wie lange.

Bisher hat Aiby dahingehend keine Ansage gemacht. Sie beteiligt sich aber ohnehin selten an den Waffenübungen mit Narvila. Dafür lässt sie Narvila Liegestütze machen und Steine stemmen, damit sie kräftiger wird. Außerdem hat Aiby ihr gleich am ersten Tag gezeigt, wie man Pferde unterwegs versorgt, und weil Narvila schon immer ein Händchen für Tiere gehabt hat, sind die Rösser der Prinzessinnen seither ihre Hauptaufgabe.

Cinn bringt Narvila derweil mit knappen Erklärungen das Fährtenlesen und das Jagen bei, weist sie auf essbare Pilze, Beeren, Flechten und Wurzeln hin – Narvilas Würgen und Kotzen hat diese Lektion beendet, bevor sie mit den Schnecken und Larven durch gewesen sind. Am liebsten lässt Narvila sich von Decanra verklickern, wie man sich in der Wildnis orientiert, das Moos an Bäumen, die Sonne oder die Sterne zur Bestimmung der eigenen Position und der Himmelsrichtung nutzt. Und während Mef bisher ohne Erfolg versucht, in Narvila die Schwertkämpferin zu wecken oder überhaupt bloß zu finden, vermitteln ihr Cinn und Decanra grundlegende Kenntnisse in Bezug auf Schläge, Tritte, Würgegriffe, Hebelwürfe, Augenkratzer und den Kampf mit dem Dolch – die eine geduldig und aufmunternd, die andere wortkarg und eisern.

Cinn hat es am Anfang außerdem übernommen, Narvila ohne erkennbare Genugtuung mit ihren von besonders viel Stoff umwickelten Fäusten ins Gesicht und in den Bauch zu schlagen, um ihr die Angst vor Hieben zu nehmen, sodass Narvila auf Schmerz nicht sofort mit Zusammenbruch oder Flucht reagiert, sondern mit kontrollierter Angriffswut.

Obgleich sie im waffenlosen Kampf – trotz Muskelkater, Nasenbluten, aufgeplatzter Lippe und blauer Flecken – schon besser geworden ist, hält irgendetwas Narvila davon ab, zu einer passablen Schwertkämpferin zu werden, die nicht beim ersten Streich eines Gegners stirbt oder sich bei einem Abwehrversuch selbst ins Bein hackt.

Narvila weiß nicht, woran es liegt, aber sie achtet stets auf genau die falschen Dinge, macht exakt den denkbar schlechtesten Schritt zur ungünstigsten Zeit, verlagert ihr Gewicht nicht richtig, ja, blickt oder atmet sogar falsch. Und keine Erklärung, kein Zeigen, kein Vormachen, kein Schimpfen hilft.

Schlechte Voraussetzungen, wenn man bedenkt, dass eine Waffe ein essenzieller Bestandteil ihres neuen Daseins ist, irgendwann über ihr Leben und Sterben entscheiden kann und wird.

Zumal Narvila klar ist, dass die anderen nicht ewig nur Aufträge annehmen werden, die drei oder zwei von ihnen erledigen können, damit jemand bei ihr bleiben kann – oder solche, bei denen Narvila mit einigem Abstand ungefährdet zusieht, während die anderen Kobolde verjagen, die Bauern schikanieren, Baumdrachen erlegen, die sich an Nutzvieh gütlich tun, oder einer Schattenkatze das grau-schwarz gefleckte Fell über die Ohren ziehen, bevor sie sich noch einen Dorfbewohner holt.

Niemand macht ihr einen Vorwurf, dennoch hasst Narvila das Gefühl, nutzloser Ballast und eine Enttäuschung zu sein. Umso mehr, weil sie die anderen Dinge ihres neuen Lebens eben mit jedem Tag ein bisschen besser meistert, ein wenig besser wegsteckt. Weil das Gefühl, einen Fehler begangen zu haben, sie oft stundenlang nicht in Ruhe lässt. Weil sie die weite Welt, die ohne Schlossmauern auf sie einstürzt, nicht mehr in Panik versetzt, sondern sie eher lockt und erfreut.

Frustriert lässt sich Narvila ins Gras plumpsen und sieht Decanra bei ihren Wurfübungen zu. Decanra strahlt eine andere, freundlichere Ruhe als Cinn aus, und manchmal braucht Narvila genau das. Erst recht, wenn sie wieder einmal mit dem Stockschwert versagt hat. Mef gibt sich zwar alle Mühe, hat jedoch kein Interesse daran, Narvila hinterher aufzubauen. Schon gar nicht, wie sie selbst sagt, solange sie angezogen sind. Narvila seufzt und fängt an, Grashalme auszurupfen.

»Kopf hoch«, sagt Decanra, während sie den Blick auf den Baum gerichtet hält und zwei Wurfmesser gleichzeitig losschickt, die sich überschlagen und in den zwölf Schritt entfernten Stamm bohren. »Du kennst doch den Spruch, dass Übung den Meister macht.«

»Und noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, jaja.« Narvila lässt die ausgerissenen Halme zu Boden segeln. »Was für eine verfickte Scheiße!«

»Immerhin klingst du schon wie eine echte Prinzessin.« Decanra dreht sich einmal um die eigene Achse und schleudert zwei weitere Messer, die sie vorher buchstäblich aus den Ärmeln schüttelt – zwei Volltreffer. »Und hey, mit der Nadel bist du wirklich gut.«

Leider meint Decanra damit kein schlankes Stilett, sondern Narvilas Geschick, eine Wunde zu nähen. Doch es stimmt: Wenn sie Fleisch und Blut übersieht, kann Narvila dank ihrer Erfahrung in Sachen Handarbeit für wunderbar feine Stiche sorgen. Sie hat noch nie gesehen, dass sich geistig gesunde Menschen über eine Naht und demnach eine künftige Narbe so freuen wie etwa Cinn, der sie nach dem Angriff eines Sägemauls den Oberarm geflickt hat.

»Mit einer Nadel kann ich aber nicht kämpfen«, sagt Narvila.

»Theoretisch geht das schon.« Decanra schreitet zum Baum, zieht ihre Wurfmesser heraus und kommt wieder zurück. Sie lässt sich mit der ihr eigenen lautlosen Eleganz im Schneidersitz neben Narvila nieder. »Aber es ist schwer. Du musst genau das Auge treffen und die Nadel ganz tief reinrammen. Am besten mit dem Handballen draufhauen.« Sie macht es in der Luft vor. »Ungefähr so.«

Narvila verzieht das Gesicht. »Urghs.«

Decanra stupst sie mit der Schulter an. »Ich hab ja nicht behauptet, dass es appetitlich ist.«

»Hast du das schon mal gemacht?«

»Willst du’s wirklich wissen?«

»Wahrscheinlich nicht.«

Eine Weile sitzen sie schweigend da, ist lediglich das schabende Geräusch von Aibys Wetzstein an ihrer Axt zu hören.

Schließlich fragt Narvila, die in den letzten Wochen viel über unverblümtes Benehmen gelernt und noch mehr von ihrer anerzogenen Zurückhaltung abgelegt hat: »Wieso habt ihr mich überhaupt mitgenommen?«

»Willst du …«

»Ja. Will ich.«

Decanra drückt mit einer Wellenbewegung der Schultern ihr Unbehagen aus. »Das ist schwer zu erklären. Die Zeit war einfach reif für eine neue Prinzessin.«

»Wie meinst du das?«

»Bis vor einigen Jahren waren wir lange zu fünft.«

An Decanras Tonfall erkennt Narvila, dass hinter dieser Aussage eine traurige Geschichte steckt. »Wie hieß sie?«

»Sacipha. Und nein, ich möchte im Moment nicht über sie reden. Oder wieso sie nicht mehr bei uns ist. Und wenn du schlau bist, fragst du auch die anderen nicht. Vor allem nicht Mef.« Jetzt zwirbelt Decanra Grashalme zwischen ihren Fingern. »Wir haben schon seit einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir jemand Neues brauchen. Damit wir bei Entscheidungen wieder ein eindeutiges Ergebnis haben. Manchmal diskutieren wir ewig, und nicht mal Abstimmen hilft.«

»Ach komm.« Das kauft Narvila ihr nicht ab. »Selbst wenn das der Grund wäre. Dann hättet ihr immer noch jemand … Tauglicheres als mich finden können.«

»Was willst du hören, Narvila? Dass Cinn dich dabeihaben wollte, damit sie nicht mehr die Schmächtigste ist? Dass Aiby und ich gewettet haben, dich nach einer Nacht im Freien ohnehin zurück zum Schloss deines Vaters davonreiten zu sehen? Oder dass Mef scharf auf deinen Knackarsch ist?«

Narvila schluckt alle Antworten runter, die ihr auf der Zunge liegen. »Du versuchst, mich wütend zu machen. Um abzulenken. Das klappt nicht. Dafür hast du mir schon zu viel beigebracht.« Sie atmet tief durch. »Das waren alles glaubhafte Gründe. Selbst der mit Mef.« Narvila spürt, wie die Röte ihren Hals hinauf und ihre Wangen entlang wandert. »Und doch weiß ich, dass der wahre Grund noch immer nicht dabei war.«

»Na schön.« Decanra blickt kurz hinüber zu Aiby, die nach wie vor an dem Stein lehnt und ihre Axt bearbeitet. »Nicht lange vor unserer ersten Begegnung haben wir eine andere Prinzessin aus einer ähnlichen Lage gerettet. Sie wollte wie du mit uns kommen. Eine von uns werden. Ihrem Leben im goldenen Käfig entfliehen. Wir haben sie nicht mitgenommen. Kurz hinter der Grenze, als wir uns länger in einer Stadt aufhielten, erreichte uns die Nachricht, dass die Prinzessin sich umgebracht hat.«

»Wie hat sie …?«

»Sie hat sich von einem Turm gestürzt.« Unwirsch wirft Decanra einen Halm auf den grünen Haufen. »Ich weiß, das war nicht unsere Schuld. Trotzdem … Aiby trank danach mehr als sonst, Cinn sprach noch weniger und prügelte sich öfter in Tavernen, Mef vögelte wilder herum denn je, und ich hätte am liebsten jedem, der lachte oder pfiff, ein Messer reingerammt. Und dann bist du gekommen und hast genau das gesagt, was wir schon einmal gehört und ignoriert hatten …«

»Ihr habt mich also aus Mitleid mitgenommen«, folgert Narvila. »Und wegen eurer Schuldgefühle.«

»Tja.« Decanra zuckt mit den Schultern. »Du wolltest es ja unbedingt wissen. Außerdem haben wir seit Saciphas Tod schon viel zu lange …«

Decanra verstummt abrupt und hebt den Blick.

Erst jetzt bemerkt Narvila, dass das rhythmische Schaben des Schleifsteins verstummt ist und Aiby sie düster ansieht.

Mef wählt genau diesen Augenblick, um auf die Lichtung zurückzukehren. Sie nestelt noch an ihrem Gürtel. »Wir sollten nicht mehr in Tannenwäldern haltmachen. Hier gibt’s so gut wie keine Blätter, um sich den Arsch abzuwischen.« Sie hält inne, blickt reihum. »Oh. Wer ist gestorben?«

Narvila hat schnell durchschaut, dass das Herumziehen ein elementarer Bestandteil des Söldnerhandwerks ist. Als sie Aiby unterwegs einmal darauf anspricht, erklärt diese es so: »Manche Truppen hocken immer in derselben Stadt und demselben Gasthaus, bis jemand kommt und sie für eine Aufgabe oder eine Schlacht anwirbt. Dazwischen saufen und huren sie.«

»Klingt herrlich.« Mef reitet auf der anderen Seite neben Narvila – die erfahrenen Söldnerinnen nehmen sie als neueste Prinzessin absichtlich stets in die Mitte, vermutet Narvila. »Wieso können wir keine solche Truppe sein, Aiby?«

»Weil wir es uns nicht leisten könnten, dich ständig aus Schwierigkeiten mit Wirten, Eheleuten, Priestern, Eltern und Stadtwächtern rauszukaufen, Mef. Und weil wir dauernd aus den Gasthöfen und Tavernen fliegen würden, in denen du deine Techtelmechtel hättest.«

Mef lacht. »Hast du gerade Techtelmechtel gesagt?«

Aiby schnaubt nur.

»Techtelmechtel!«, grinst Mef und treibt ihr Pferd an, um zu Decanra und Cinn aufzuschließen. »Hey, Cinn, Aiby hat gerade Techtelmechtel gesagt!«

Aiby schüttelt den Kopf. »Wo war ich? Und sag jetzt nicht Techtelmechtel, sonst tret ich dich vom Pferd.«

»Saufen und huren«, wiederholt Narvila pflichtbewusst.

»Aye. So machen einige Truppen das.«

»Aber ihr nicht«, sagt Narvila.

»Wir.«

»Was?«

»Wir. Du hast ihr gesagt. Aber du musst wir sagen.«

»Das sagst du nur, weil ich mich neulich bei Decanra ausgeheult hab.«

Aiby geht nicht auf den Vorwurf ein. »Deine Zweifel sind ganz normal. Ich würd mir viel mehr Sorgen machen, wenn du keine hättest. Wir finden schon noch die passende Waffe für dich. Du bist nun Teil dieser Truppe. Eine Prinzessin auf Probe, aber eine Prinzessin.« Aiby tätschelt ihrem Braunen den Hals – Narvila schwebt bei ihren Worten schier über dem Sattel. »Jedenfalls bleiben wir nie lange an einem Ort. Wir ziehen umher, immer in Bewegung, immer dem Auftrag, dem Gegner, dem Schicksal, dem Abenteuer entgegen. An nichts und niemanden gebunden außer an uns selbst.«

»Aber wäre ein Zuhause nicht auch schön?« Als Narvila die Worte ausspricht, packt sie sofort das Heimweh nach Besgios, und ihr Hochgefühl ist wie weggeblasen.

»Ein Gasthaus ist kein Zuhause«, erwidert Aiby. »Und wir alle haben unser Zuhause schon vor langer Zeit verloren.«

»Ich hab meins freiwillig aufgegeben«, sagt Narvila. »Und ich könnte wahrscheinlich jederzeit wieder zurück, wenn ihr mich satthabt.«

»Davor hast du Angst?«, fragt Decanra. Sie und die anderen beiden haben sich inzwischen nach hinten fallen lassen, sodass sie nun in einer Reihe nebeneinander über die Straße reiten. »Dass wir dich zurückschicken?«

»Na ja.« Narvila druckst herum. »Schon. Ich frag mich bei jedem Übungskampf, den ich vermassle, ob es das jetzt für mich war. Bei jeder Lektion von dir oder Cinn, die ich nicht schnell genug kapier.«

»Vielleicht sollten wir dich schon für diesen eklatanten Mangel an Selbstvertrauen auf der Stelle nach Hause schicken«, überlegt Mef und schafft es, dabei todernst zu klingen.

»Haha«, macht Narvila gar nicht amüsiert.

»So schnell geben wir dich nicht auf«, versichert Aiby ihr.

»Da jagen wir vorher Mef davon«, wirft Decanra ein.

»Wir sollten eine Frist vereinbaren«, sagt Cinn nüchtern.

Narvila runzelt die Stirn. »Eine Gnadenfrist?«

»Nein.« Cinn sieht sie an. »Eine Frist, bis wann wir alle uns entschieden haben müssen, ob dieses Leben das Richtige für dich ist. Du. Wir.«

»Das ist gar keine so üble Idee«, meint Aiby.

»Ich weiß«, sagt Cinn ungerührt.

»Irgendwelche Vorschläge, wie lange wir uns das Elend anschauen wollen?«, erkundigt sich Mef.

»Wann hast du Geburtstag?«, fragt Aiby Narvila.

»Ich hatte in der Woche, bevor ich entführt wurde und wir uns kennenlernten. Dauert also noch fast ein Jahr.«

»Zu lang«, befindet Decanra. »Welchen Gott verehrt deine Familie, und wann ist sein höchster Feiertag?«

»Meine Familie glaubt wie die meisten in Besgios an …«

»Lassen wir die Götter da raus«, sagt Cinn. »Die müssen sich nicht auch noch einmischen.«

Soweit Narvila weiß, beten Cinn, Aiby und Mef nicht – Aiby kennt jedoch alle möglichen Flüche. Nur Decanra kniet einmal am Tag nieder, leert etwas Sand aus einem Beutel in ihre Handfläche, lässt ihn zu Boden rieseln und murmelt dabei mit geschlossenen Augen leise in einer anderen Sprache vor sich hin.

»Wie wär’s mit der Hochzeit aller Hochzeiten?«, schlägt Mef vor.

»Welcher Hochzeit aller Hochzeiten?«, fragt Narvila.

»Also bitte. Prinzessin Filryn von Lirgoden heiratet demnächst Prinz Jurova von Valahmes. Damit zwischen den größten Königreichen in diesem Teil der Welt endlich Frieden herrscht. Das wird die ausschweifendste Prinzessinnen-Traumhochzeit, die man sich nur vorstellen kann.«

»Widerlich«, sagt Cinn.

»Ja. Aber für uns perfekt.« Mef nickt in Narvilas Richtung. »Die obszöne Sause steigt in fünf oder sechs Monaten, soweit ich weiß. Mit der Marke sollten wir alle leben können.«

Narvila weiß nicht so recht. »Am Tag einer großen Prinzessinnen-Traumhochzeit darüber entscheiden, ob ich zur Söldnerin tauge oder zurück in mein altes Leben muss? Das ist schon ziemlich makaber, oder?«

»Aye«, stimmt Aiby zu. »Also genau richtig für uns. Da hast du deine Frist. Bis dahin kannst du dich nun entspannen.«

»Und dir in dem Versuch, uns zu beeindrucken, den Arsch aufreißen«, fügt Mef heiter hinzu.

Daran, wie sich die Haltung ihrer Gefährtinnen im Sattel verändert und sie mit kleinen Gesten die Position ihrer Waffen prüfen, erkennt Narvila, dass etwas nicht stimmt.

Der Bauernhof vor ihnen liegt einen halben Tagesritt vom nächsten Dorf entfernt. Hinter dem Hof, seinem Garten, einer Weide und ein paar Feldern breitet sich ein Wald mit hohen Tannen und Fichten aus.

»Was ist los?«, fragt Narvila Cinn, die zu ihrer Linken reitet.

»Krähen«, antwortet Cinn, und jetzt nimmt auch Narvila das Krächzen aus Richtung Bauernhof wahr, wo weitere große Bäume stehen, in denen die schwarzen Vögel sitzen.

Die Prinzessinnen reiten wachsam auf den Hof, die Hände an den Waffen. Selbst Narvila legt die Finger um das Heft des Dolches, den Decanra ihr in Besgios geschenkt hat und sie seitdem am Gürtel über dem nicht mehr ganz so weißen Leinenhemd trägt.

Aus der Nähe sehen sie, dass von einem Stall aus verwittertem Holz bloß noch ein Teil der Fassade steht. Ein Großteil des Daches, der Balken und der Wände ist eingerissen worden. Vor den Holztrümmern liegen die Kadaver von sechs Hunden.

Narvila zieht scharf die Luft ein, als sie begreift, dass es nur drei große Hofhunde gewesen sind, die jemand oder wohl eher etwas entzweigerissen hat.

Die Krähen in den Bäumen bedenken sie mit durchdringenden Rufen. Sie wollen die blutigen Hundekadaver für sich.

Da öffnet sich die Tür des Bauernhauses. Eine dünne Frau mit heller Haut, verhärmtem Gesicht und grau gesträhntem, zu einem Knoten hochgebundenem Haar tritt nach draußen.

»Ihr seid früh dran«, sagt sie voller Bitterkeit.

»Ich hätte ja gesagt, dass wir zu spät kommen«, gibt Mef unbeeindruckt zurück.

Die Frau schnaubt so abfällig, wie es nicht einmal Aiby hinbekommen würde. »Erst die Krähen, dann die Söldner. So ist es immer. Aber sonst dauert’s ein paar Tage, bis Euresgleichen aufkreuzt. Um uns auch noch das letzte bisschen zu nehmen, was uns geblieben ist, und trotz großer Versprechungen nichts zu bewirken und nie wiederzukommen.«

Sie lässt offen, ob das heißt, dass die Söldner getötet werden oder sich einfach aus dem Staub machen.

»Was ist passiert?«, fragt Aiby.

»Riese«, murmelt Cinn, die sich den Boden vom Rücken ihres Pferds aus ansieht.

»Ein Riese«, sagt die Bäuerin. »Heute Morgen. Er lebt seit dem letzten Jahr im Wald. Kein Gigant, aber groß genug. Die meiste Zeit lässt er uns in Ruhe. Frisst Wildschweine, säuft aus dem Bach. Aber wenn’s ihn nach Rindfleisch oder Milch verlangt … muss einer der Höfe dran glauben. Dann kommt er und bedient sich.«

»Habt Ihr versucht, ihn zu vertreiben?«, will Aiby wissen. »Viele Riesen sind Feiglinge, weil sie selten kämpfen müssen. Wenn sie Gegenwehr spüren, suchen sie sich lieber ein anderes Revier.«

Die Bäuerin lächelt garstig. »Mein Mann liegt da hinten begraben. Was von ihm übrig war. Vergangenen Herbst haben sich die Männer von den Höfen in der Umgebung zusammengetan und sind bewaffnet in den Wald gegangen. Nur die Hälfte von ihnen ist zurückgekehrt. Mein Mann auch, doch er war so schwer verletzt, dass er noch in derselben Nacht starb. Da drüben in unserer Scheune, wohin sie alle Verwundeten gebracht haben.«

Kurz herrscht auf dem Hof Schweigen, das jedoch von mehreren Krähen durchbrochen wird, die allmählich ungeduldig werden. Narvila würde am liebsten in die Hände klatschen, damit sie abzischen.

»Wir haben lange keinen Riesen mehr gejagt«, sagt Cinn, und den Mienen der anderen nach spricht sie aus, was alle denken.

»Ich hab kein Geld«, greift die Bauersfrau vor und sieht sie noch finsterer an. »Ich weiß auch so schon nicht, wie meine Töchter und ich den Winter überstehen sollen.«

»Aye.« Aiby hält dem Blick der Witwe mühelos stand. »Ein Vorschlag: Wenn wir Euer Riesenproblem gelöst haben, sprecht Ihr mit Euren Nachbarn. Ihr werdet sicher genug zusammenbekommen.«

»Ein paar Vorräte«, präzisiert Decanra. »Kein Geld.«

»Abgemacht?«, fragt Aiby.

Narvila sieht der Frau ihre Vorsicht an und dass sie gegenüber jedem Anflug von Hoffnung abgeneigt ist.

Eine der Krähen oben im Baum krächzt laut, doch nur Narvila zuckt zusammen.

»Abgemacht«, presst die Bäuerin hervor.

Zum ersten Mal lassen die anderen Narvila allein zurück.

Vermutlich halten sie den Hof für sicher genug und wollen im Kampf gegen einen Riesen niemanden entbehren. Niemanden außer Narvila heißt das, doch das kann sie ihnen kaum verübeln.

Während Aiby, Cinn, Decanra und Mef also im Wald auf Riesenjagd gehen, hilft Narvila der Bäuerin und deren vier Töchtern beim Aufräumen. Die Mädchen sind etwa genauso alt wie Narvila, und doch gewinnt sie den Eindruck, nichts mit ihnen gemein zu haben und umgekehrt. Ihr altes Leben als Prinzessin war grundlegend anders, und ihr neues Leben als Prinzessin ist es ebenfalls.

Narvilas Unterstützung ist dennoch willkommen. Mit vereinten Kräften tragen sie Holztrümmer weg und sammeln die Bretter auf zwei Haufen, je nachdem, ob sie noch für irgendetwas zu gebrauchen sind oder ob sie nur noch als Brennholz taugen. Die Bäuerin und zwei ihrer Töchter schaffen zudem die Kadaver der Hunde fort, weshalb die Krähen laut schimpfen. Narvila hört eines der Mädchen schluchzen.

Die Sonne zieht am Himmel entlang. Narvila ist schweißgebadet. Arme, Beine, Rücken und Hintern schmerzen ihr vom Heben und Schleppen. Ihre Gedanken wandern außerdem immer wieder zu den anderen. Obwohl keine von ihnen bei ihr geblieben ist, spürt Narvila die Verbundenheit, die über die letzten Wochen immer stärker geworden ist.

Einmal glaubt Narvila, ein fernes Krachen wie von einem gefällten Baum zu hören, doch das bildet sie sich wahrscheinlich nur ein – pure Ungeduld, blanke Fantasie.

Sie braucht mehr Ablenkung. »Werdet ihr einen neuen Stall bauen?«, fragt sie Jaskdis, die jüngste Tochter der Bäuerin.

Das Mädchen überlegt kurz. »Wer keine Kühe hat, braucht erst mal keinen Stall, denk ich.«

Narvilas Familie ist nicht reich, aber auch nicht arm. Es hat ihr an nichts gefehlt, selbst in schlechten Jahren nicht, wenn Holzkäfer oder Stürme die Wälder in Besgios gelichtet haben. Sie will lieber nicht wissen, was Menschen wie die Witwe und ihre Kinder dazu sagen würden, dass Narvila ihr Dasein als Königstochter hinter sich gelassen hat, um jetzt das hier zu tun.

»Wohin soll das Holz, mit dem man noch was ausbessern kann?«, fragt Narvila, den Stapel Bruchstücke vor sich betrachtend. »In die Scheune da drüben?«

Jaskdis schüttelt den Kopf. »Da gehen wir nicht mehr rein, seit mein Vater gestorben ist. Da drin ist etwas … Unheimliches.«

Narvila, die gerade nach einem geborstenen Brett greifen will, hält mitten in der Bewegung inne. »Wie meinst du das?«

»Mutter sagt, wir dürfen nicht in die Scheune. Weil da etwas ist, das wir in Ruhe lassen sollen.«

»Und du hast nie nachgesehen?«

»Hab mich nicht getraut.«

»Hm.« Narvila schaut nachdenklich zur Scheune, die auf der anderen Seite des Hofes steht – und deren Ausstrahlung sich durch Jaskdis’ Worte komplett verändert hat.

Was beherbergt sie? Es kann nichts sein, was man gern in seiner Scheune hat, aber auch nichts, weswegen man sich größere Sorgen machen muss, solange man es nicht provoziert. Narvila ruft sich ins Gedächtnis, was für Wesen die Prinzessinnen – manchmal mit ihr als Zuschauerin, manchmal nicht – in den letzten Wochen aus Hütten, Häusern, Tempeln, Schreinen, Scheunen und Ställen vertrieben haben: Heuhunde, Kobolde, Waldschrate, Sumpfkreischer, Gnome, Ziegenzwicker, Rettichfeen. Aber nichts davon würde man in der Nähe seiner Familie dulden – nicht einmal die kleinen Gnome, deren Krallen hässliche Wunden reißen können, oder die bissigen Rettichfeen, die voller Hingabe nach Nasen schnappen.

Was also ist in dieser Scheune? Und vor allem: Ist es etwas, womit Narvila es aufnehmen kann, damit die Bäuerin und ihre Töchter sehen, dass sie zwar noch keine erfahrene Vollblutsöldnerin sein mag, jedoch zu Recht mit den anderen Prinzessinnen reitet? Denen sie dann wiederum zeigen könnte, dass sie definitiv die richtige Einstellung und den nötigen Biss hat, Schwert hin oder her, und es verdient, bei ihnen zu bleiben, nicht zurückgeschickt zu werden?

Und man muss ja nicht mit einem Riesen anfangen.

»Ich seh mir das mal an«, verkündet Narvila und ignoriert, dass Jaskdis vor lauter Schuldbewusstsein und Panik den Kopf samt Zopf noch vehementer schüttelt.

Narvila geht zur Scheune, betrachtet das große, mit einem rostigen Haken verriegelte Tor. Ihr ist bewusst, dass sie irrational handelt. Hinter sich vernimmt sie aufgeregte Stimmen. Vermutlich petzt Jaskdis gerade bei ihrer Mutter, und die will Narvila sicher von ihrem Vorhaben abbringen, das aufzuscheuchen, was in dem Holzgebäude wohnt.

Jetzt oder nie. Narvila hebt den Haken an, öffnet das klemmende Scheunentor ein Stück und tritt durch den Spalt in die muffige Düsternis. Nur ein schmaler Lichtstrahl dringt ins Innere, doch er reicht, um eine Reaktion hervorzurufen. Sofort stürzt sich lebendig gewordene Schwärze mit schrillem Kreischen auf Narvila, schlägt nach ihrem Gesicht, ihrem Hals und ihren hochgerissenen Armen. Hektisch sucht Narvila, die ein wenig taumelt und die Orientierung verliert, ihren Dolch – erst jetzt erinnert sie sich daran, ihn vorhin abgelegt zu haben, da er ihr beim Heben und Tragen ständig in die Quere gekommen ist. Ängstlich weicht sie vor dem kreischenden, krallenden Ansturm zurück und prallt mit dem Rücken gegen die Scheunenwand. Ihre Hände, die in Dunkelheit und Bedrängnis ein Eigenleben entwickeln, ertasten eine Stange aus Holz, die an der Wand lehnt. Narvilas Finger schließen sich darum, und ehe sie genau weiß, was sie da tut, stellt sie sich brüllend und wild um sich schlagend der Finsternis, die über sie herfällt. Es fühlt sich an, als würde sie einige Treffer landen, obwohl auch sie noch einiges einstecken muss.

Dann ist es mit einem Mal vorbei.

Kratzer brennen auf ihrer Haut. Ihr Herz wummert. Das Blut rauscht ihr in den Ohren. Ihre Hände umklammern noch immer die hölzerne Stange. Schwer atmend steht Narvila in der Dunkelheit neben dem Lichtstreifen.

Schließlich öffnet jemand das Tor ganz, und Licht flutet die Scheune. Narvila dreht sich um, kneift die Augen zusammen.

Die übrigen Prinzessinnen stehen im Eingang. Sie sind über und über mit Blut besudelt und werden von Fliegen umschwirrt, doch es scheint ihnen gut zu gehen.

Die Gesichter unter den roten Masken grinsen.

»Sieht aus, als hättest du deinen Spaß hier«, sagt Decanra.

»Und eine Waffe gefunden«, ergänzt Aiby.

»Endlich«, meint Cinn.

»Und es ist kein Schwert«, fügt Mef hinzu. »Zum Glück.«

»Die gehörte meinem Mann«, sagt die Bäuerin, die mit ihren Töchtern hinter den Prinzessinnen steht.

Verwirrt betrachtet Narvila das, was sie hält: einen langen Holzschaft, an dem ein Sensenblatt befestigt ist, das spitz und scharf nach oben ragt.

Auf der Klinge ist außerdem eine Fledermaus aufgespießt.

Weitere Tiere, die Narvila mit einem ihrer blindwütigen Schläge getroffen haben muss, liegen auf dem Lehmboden. Nicht alle kriechen verwirrt über das Stroh, einige zucken nur noch schwach oder rühren sich nicht mehr.

»Wenn der Baron zu den Waffen rief, schnappte sich mein Mann diese Kriegssense«, erzählt die Witwe. »Er hat sie auch mit in den Wald genommen, um den Riesen zu stellen. Ihr könnt sie haben, wenn Ihr wollt. Als Teil der Bezahlung für den Riesen.«

»Sind wir nur wegen den Fledermäusen nicht hier rein?«, fragt Jaskdis ihre Mutter.

Diese blickt in die Scheune, als sei sie eine Ewigkeit nicht darin gewesen, und Narvila lernt etwas über die Natur des Unheimlichen, des Ungeheuren und des Verlustes.

Die Bäuerin schweigt. Sie will ihren Töchtern nicht erklären, dass der Schmerz nach dem Tod des Vaters in der Scheune fortgelebt hat.

Narvila vermutet, dass sie etwas sagen sollte, ihr fällt jedoch rein gar nichts ein.

Mef schon. Weder Blut noch Narbe können ihrem Lächeln die Schönheit nehmen, als sie sagt: »Wenn anderen der Mut fehlt, sich ihren Monstern zu stellen, braucht es eben eine echte Prinzessin.«

Nicht dass das Narvila gerade allzu angemessen scheint.

Aber es macht sie wahnsinnig stolz und glücklich.

Es gibt ein schlichtes Abendessen aus Brot und einer dünnen Rüben-Zwiebel-Suppe mit Kräutern aus dem Garten. Die Prinzessinnen verwenden ihr eigenes Reisegeschirr. Aiby und die anderen haben sich an einem Regenfass gewaschen und müssen nun bei Tisch erzählen, wie es mit dem Riesen im Wald gelaufen ist. Narvila ist auf diese Geschichte genauso scharf wie die Töchter der Bäuerin, gleichwohl lässt sie es sich nicht anmerken.

»Als wir in den Wald kamen«, berichtet Mef, »hat er sich schon über die Kühe hergemacht. Hat sie roh gefressen.«

»War er groß?«, will Jaskdis wissen.

Narvila fragt sich, wo die Familie den Angriff des Riesen ausgesessen haben mag – ob sie einfach weggerannt ist, als seine stapfenden Schritte den Riesen näher und näher gebracht haben.

»Er war ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Mann«, sagt Decanra.

»Und hässlich, meine Güte!«, ruft Mef. »Was für ein Gesicht! Ein riesiger Zinken. Eiterpickel so groß wie Kirschen …«

Die Bäuerin, die weniger Suppe als alle anderen in ihrer Holzschale hat, verzieht das Gesicht. Ihre Töchter geben halb angeekelte, halb vergnügte Quietschlaute von sich.

»Wie seid ihr vorgegangen?«, fragt Narvila, die sich seit ihrem Tanz mit den Fledermäusen weit mehr wie eine Prinzessin fühlt, viel selbstbewusster und kriegerischer.

Mef antwortet: »Aiby hat ihn vor die Wahl gestellt. Erzähl ihnen, was du ihm gesagt hast, Aiby!«

Aiby, der Mefs Theatralik schon wieder auf die Nerven geht, wie Narvila deutlich sehen kann, hält mit dem Löffel auf halbem Weg zum Mund inne. »Ich hab ihm gesagt, dass ich ihm die Sehnen in seinen Beinen durchhacke, Mef ihm seine schrumpeligen Eier abschneidet und Decanra einen ihrer Dolche in seinem Auge versenkt, wenn er sich nicht aus diesem Wald verzieht.«

»Und was hat er geantwortet?«, fragt Doslena, die älteste Tochter der Bäuerin. Mefs interessierter Blick bringt sie zum Erröten und dazu, schnell wieder auf ihre Schüssel zu schauen.

Aiby zuckt mit den tätowierten Schultern. »Er hat sich zu seiner ganzen beeindruckenden Größe aufgebaut, seinen Riesenlümmel rausgeholt und auf mich, Decanra und Mef gepisst.«

Die Bäuerin und ihre Töchter ziehen scharf die Luft ein.

»Konnten gerade so ausweichen«, sagt Decanra.

»Will keiner fragen, wie riesig er war?«, witzelt Mef.

»Was ist dann passiert?«, haucht Jaskdis.

Aiby löffelt ihre Suppe weiter. »Cinn, die in der Zwischenzeit auf den höchsten Baum über dem großen Trottel geklettert war, sprang aus ihrem Versteck und trieb diesem Ficker einen ihrer Dolche durch die Schädeldecke. Genau ins Hirn.«

Die Witwe und ihre Kinder gaffen die schmächtige, blasse Cinn an, die arglos auf ihren Löffel pustet, um die Suppe zu kühlen.

Cinn bemerkt es, hebt den Kopf und blickt zurück, ohne zu blinzeln oder etwas zu sagen.

»Er ist mit dem Schwanz in der Hand verreckt«, vermeldet Mef dafür genüsslich. »Pissend wie alle.« Sie haut auf die Tischplatte, und Doslena zuckt leicht zusammen – Narvila nicht. »Ist wie ein Baum zu Boden gekracht.«

»Hab ich gehört. Oder gespürt«, sagt Narvila.

»Vielleicht waren die Fledermäuse deshalb so aufgebracht«, überlegt Aiby. »Nicht nur wegen dem Licht.«

Narvila geht etwas anderes durch den Kopf. »Wenn Cinn ihn ausgeschaltet hat … wieso wart ihr dann alle blutbesudelt?«

»Weil wir sichergehen mussten«, erklärt Decanra. »Riesen sind zäh. Niemand will, dass so einer vor Schmerz halb wahnsinnig durch die Gegend tobt und in seiner Raserei alles niederreißt. Wir haben für die Aasfresser angerichtet, wenn du so willst.«

»Ich wär gern dabei gewesen«, seufzt Narvila.

»Und wir hätten dich gern dabeigehabt«, sagt Mef.

»Du hättest ihm mit der Sense das Gelege abrasieren können«, meint Cinn.

»Oder sein Hirn aus dem Ohr zerren«, bringt Decanra ein.

»Beim nächsten Mal«, verspricht Aiby.

»Ich kann es kaum erwarten«, sagt Narvila lächelnd.

Erst jetzt merken die Prinzessinnen, dass die Bäuerin und ihre Töchter sie anstarren.

»Was?«, fragt Mef lachend.

»Ihr seid seltsame Frauen«, sagt die Mutter voller Respekt, aber auch Befremdung. »Doch ich bin froh, dass Ihr uns von unseren Monstern befreit habt.«

Dabei schaut sie Narvila direkt an, die ihr zunickt.

»Ob Jungfrauen oder Riesenlümmel«, sagt Mef mit einem Blick auf Doslena, »wir helfen bei jedem Problem.«

Sie schlafen nicht im Haus, in dem es viel zu eng und warm ist, sondern auf der schiefen Veranda. Narvila hat die erste Wache – egal wo sie sind, die Prinzessinnen legen sich nie alle zur selben Zeit hin. Das hat Narvila früh eingeschärft bekommen, und schnell ist sie Teil der nächtlichen Rotation geworden. Sie sitzt auf der untersten Stufe der Veranda und blickt über den Hof, in die Nacht, zur Scheune, zum Waldrand. Die Kriegssense lehnt neben ihr an einem Holzpfosten, der das Dach stützt. Fledermäuse, die aus der Scheune stammen mögen oder auch nicht, flattern jagend durch die Nacht. Ein Fuchs nutzt die Abwesenheit der Hofhunde und sieht sich neugierig um. Der Räuber wirft Narvila einen entrüsteten Blick zu, als sei ihre Gegenwart eine Beleidigung seiner nächtlichen Herrschaft.

Narvila hat gelernt, den Stand des Mondes zu lesen, laut dem sie nicht mehr lange durchhalten muss, bevor sie Decanra für die nächste Schicht wecken und sich selbst etwas hinlegen kann.

Entsprechend überrascht ist sie, als Aiby vorher aufsteht und zu ihr kommt.

»Der Wein will raus.« Aiby klingt etwas angeschlagen – die Prinzessinnen und die Bauersfrauen haben ihren Sieg über den Riesen mit Wein aus dem Vorrat der Söldnerinnen gefeiert. Wie so oft hat Aiby am meisten getrunken und Narvila am wenigsten. Als Aiby zurückkehrt, setzt sie sich neben Narvila auf die Verandastufe. »Haben sich Mef und das Mädchen schon davongeschlichen, um es im Garten zu treiben?«, fragt sie leise.

»Noch nicht.«

In der Düsternis neben ihr ertönt Aibys Schnauben. »Morgen schauen wir mal, was wir aus dir und deiner Sense machen können.«

»Denkst du, das ist die richtige Waffe für mich?«

»Wer weiß? Aber es ist das erste Mal, dass du was getroffen hast, oder? Darauf sollte man aufbauen.« Narvila spürt das Lächeln, das diese Worte begleitet. »Wir werden sehen. Die Idee ist nicht schlecht. Das Schwert war nichts für dich, aber mach dir nix draus. Ich kann mit den Dingern auch nichts anfangen. Mef denkt zwar, das Schwert ist die einzige Waffe, die zählt, doch das ist nur Mefs Meinung. So, wie ich immer auf die Axt schwören würde. Für dich ist es vielleicht wieder etwas anderes. Bleib fürs Erste dabei. Wir finden dann bestimmt noch etwas Besseres als die Sense eines toten Bauern. Ich weiß auch schon, wo.«

»Das heißt, ich muss ab morgen erst mal einen längeren Stock als bisher festhalten, während Mef mich verprügelt?«

»Aye.«

Aiby quittiert Narvilas Grunzen mit einem erstickten Kichern und einem langen Gähnen.

Nach einer Weile fragt Narvila: »Das mit den Kühen … das ging dir nahe, nicht wahr?«

Damit überrascht sie Aiby vollkommen. »Was?«

»Ich hab dein Gesicht gesehen, als du gehört hast, dass der Riese sich ihre Kühe geholt hat. Und als Mef erzählte, dass er sie im Wald roh gefressen hat. Ich denke nicht, dass das Schicksal genau dieser Tiere dich berührt hat, aber …«

Narvila hat keinen Schimmer, ob sie eine erhellende Antwort erwartet oder lediglich ein unwirsches Brummen. So lange, wie Aiby braucht, um sich zu entscheiden, weiß sie es selbst nicht.

»Kühe erinnern mich an daheim«, sagt die sonst so laute Aiby dann auffallend sanft.

»Ans Hochland?« Narvila hat endlose grüne Hügel und schroffe Berge im Osten vor Augen.

»Aye.« Aiby streicht sich über ihre Zöpfe und schlingt mehrere davon abwesend um ihr Handgelenk. »Riesen, die sich an den Herden bedienen, sind im Hochland seit jeher ein Ärgernis.« Sie runzelt die Stirn. »Waren. Na, sind sie sicher immer noch. Nur dass ich nicht mehr da bin.« Aiby klingt, als könne sie schon wieder einen Schluck Wein vertragen. »Mein Vater war der Häuptling aller Häuptlinge. Der Anführer aller Stämme des Hochlands. Es gab eine Zeit, da sagte er, ich wäre die Nächste in der Reihe.« Aiby klingt unendlich stolz und unendlich traurig zugleich. »Aber du siehst ja, dass daraus nichts wurde. Die Kühe und der Riese haben mich an all das erinnert, schätz ich.« Sie erhebt sich. »Ich leg mich wieder hin.«

»Mich erinnern auch hundert Kleinigkeiten an zu Hause«, sagt Narvila hastig. »Jeden Tag. Manchmal halt ich es fast nicht aus.«

Aiby legt Narvila eine Hand auf die Schulter, drückt sie kurz und geht zurück zu ihrem Lager.

EINST

Aiby hatte ihren Vater Ebalarg, Häuptling aller Häuptlinge des Hochlands, schon einige Male zu den Treffen der mächtigsten Stammesführer, klügsten Ratgeber und größten Krieger begleitet, doch diesmal war etwas anders.

»Vergiss nicht, wie wichtig diese Versammlung für uns ist, Aibhilyn«, schärfte Ebalarg seiner Tochter auf dem Weg zum Hügel der Häuptlinge ein. »Bei der nächsten Sonnenwende werd ich dich ernennen.«

Ebalarg, dessen Frau seit Aibys Geburt keine Kinder mehr bekommen konnte, würde also verkünden, dass Aiby seine Nachfolgerin werden sollte – etwas, das es im Hochland seit Hunderten von Jahren nicht mehr gegeben hatte, und die Bärenkönigin Watalju war eher eine ferne Legende, über die viel Gras gewachsen, viele Männer und andere Rindviecher getrampelt waren.

»Je mehr Eindruck du in den nächsten Tagen machst, desto weniger Widerstand wird es beim Treffen zur Wintersonnenwende und bei deiner Ernennung geben«, sagte Ebalarg. »Und täusch dich nicht, Aibhilyn, wir werden auch so genügend Gegenwind zu spüren bekommen. Du musst dich von deiner besten Seite zeigen, hörst du? Stark und unbeirrbar, klug und einsichtig. Stolz, aber nicht eitel. Traditionsbewusst und doch nach vorne schauend. Du darfst nie vergessen, dass die Stärke eines Anführers nicht allein von dem Arm bestimmt wird, mit dem er seine Axt schwingt.«