Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Claudius Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

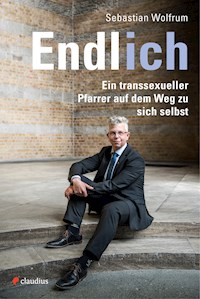

Als Sebastian Wolfrum an einem Sonntag im Oktober 2017 vor der versammelten Gemeinde erklärt, dass er sich seit Kindertagen im falschen Körper fühlt und fortan als Mann leben wird, sorgt die Nachricht deutschlandweit für Schlagzeilen. An diesem Sonntag wird der kleinen fränkischen Gemeinde bewusst, dass Ihr keine Pfarrerin, sondern ein Pfarrer vorsteht. Doch was Gemeinde und Presse überrascht, ist für Sebastian Wolfrum nur der konsequente letzte Schritt einer lebenslangen Auseinandersetzung mit sich selbst, dem eigenen Körper und Gott. In seinem Buch schreibt Wolfrum einfühlsam und mitreißend von seinem Leben als Mann in einem Frauenkörper und darüber, was es bedeutet, als Teil der protestantischen Kirche mit dem gottgegebenen Körper zu hadern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 135

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet den Vielen und den Vielfältigen.

Eine Ermutigung für alle.

Seid Ihr selbst!

Copyright © Claudius Verlag, München 2019

www.claudius.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München

Layout: Mario Moths

Gesetzt aus der Palatino und Univers

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019

ISBN 978-3-532-60046-7

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Ein Wort zuvor

Prolog aus dem Sturm

Das Mädchen mit den Bauklötzen

Die ersten Wochen danach

Sturm, Drang, Radikalisierung

Auszeit zum Jahreswechsel

Die ersten Fluchten

Leben übergeben und empfangen

Den Schmerz verstehen

Mann sein, Mann werden

Es gibt kein richtiges Leben im Falschen

Sebastian Finn Lorenz, männlich

Ein letzter tiefer Fall

Macht Gott Fehler?

Zuhause ankommen

Lorenz aus der Asche

Epilog

Weiterführende Quellen

Über den Autor

Ein Wort zuvor

Es ist mein Handwerk, auf das Leben von Menschen zurück zu schauen. Erzählen, deuten und manchmal auch einen Sinn finden, wo Angehörige rätseln. Oft stand ich in meinem Leben als Pfarrer auf dem Friedhof und habe mich gefragt, was wird man mal von mir erzählen? Und wie?

Nun wurde ich eingeladen, meine Geschichte zu erzählen. Es ist die Geschichte einer vierzig Jahre währenden Häutung, bis ich endlich der sein konnte, der ich schon immer war. Sebastian. Ein Mann.

Ich habe mir immer gewünscht, meine Geschichte einmal ganz erzählen zu können, in der Hoffnung, verstanden zu werden, aber auch zu verstehen, einen Sinn in all dem zu erkennen. Bei all den Häutungen suchte ich immer wieder die Spur Gottes. Manchmal hat er deutlich geschrieben, oft genug zwischen den Zeilen und in den seltensten Fällen waren die Linien gerade. Vom Segen und der Bewahrung will ich erzählen, in all den Brüchen, die mein Leben bereithielt.

In Daniel Staffen-Quandt habe ich einen sensiblen und aufmerksamen Zuhörer gefunden. Er hat es verstanden, Ordnung in ein kompliziertes Leben zu bringen. Ohne ihn wäre dieses Buch nicht geworden, was es ist.

Wir erzählen zwei Geschichten. Es ist einerseits die Geschichte einer öffentlichen letzten Häutung. Von dem Tag an, an dem ich meiner Gemeinde nach dem Sonntagsgottesdienst offenlegte, Mann zu sein und das nun auch endlich leben zu wollen, und von dem, was in den Monaten danach geschah. Und es ist zweitens die Geschichte von einem vierzig Jahre währenden Durchbeißen. Die ständig sich wiederholende Suche nach dem richtigen Leben. Oft genug ist es auch eine Geschichte vom Scheitern. In diesem Teil steht ein Name, den es so nicht mehr gibt. Ich habe mich schmerzhaft dazu durchgerungen, ihn stehen zu lassen, wissend, dass das falsch ist, ich war das nie wirklich. Aber er gehört zu der Hülle, unter der ich lange gelebt habe, in der ich nie ganz zuhause war und die ich endlich ablegen konnte.

Zwischen diesen beiden Geschichten finden sich immer wieder lyrische Texte. Meine Texte. Manche sind viele Jahre alt, andere erst in den letzten Monaten entstanden. Sie sind der Versuch, Worte für das zu finden, was mich im Innersten umgetrieben hat. Manchmal als konzentrierte Brühwürfel, ein anderes Mal als ein warmer Fluss, in den ich eintauchen konnte.

Ich will und muss es am Anfang in aller Deutlichkeit schreiben: Vieles, was in den geschichtlichen Passagen zu lesen ist, hat Trigger-Potential. Wenn Sie, liebe Leser*innen um ihre offenen Wunden wissen, so seien Sie vorsichtig. Ich habe mich entschieden, die Geschichte offen und ehrlich zu erzählen, ahnend, dass andere sich darin mit ihren eigenen Themen wiederfinden könnten.

Dem Claudius-Verlag und der Lektorin Laura Pöhler habe ich für das Vertrauen und die offene und herzerfrischende Zusammenarbeit zu danken.

Und dann sind da noch Birgit Mattausch und Johanna Klee, Freundinnen und Gefährtinnen auf dem Weg, die immer wieder auf mich aufgepasst haben. Sie standen mir mit fachkundigem Rat beim Schreiben und Komponieren zur Seite und haben großen Anteil am Werden dieses Buches.

Seit ich mich vor fast zwei Jahren endlich auf den Weg gemacht hatte, hat mich ein Vers aus der Berufung des Propheten Jeremia nicht mehr losgelassen:

Gott spricht: Ich kannte dich, ehe ich dich

im Mutterleib gemacht habe

(Jeremia 1,5)

Ohne diesen Gott, ohne den Glauben an seine bedingungslose Treue zu mir, hätte ich keine einzige Häutung geschafft. Soli deo gloria!

Veitshöchheim im März 2019

Sebastian Finn Wolfrum

Raupendaseinauszug

Am Montag des Lebens

fraß sie sich durch die

Krankenhausroutine durch

testen

bestimmen

benamen

Am Dienstag

schmeckte sie kurz

die süße verlockende Frucht

bevor ihr die

genommen wurde

Verbotene Frucht!

Am Mittwoch

nahm sie das was

andere für gut und richtig und passend und

angemessen hielten

voll falschen Geschmacks

bitterhart

seelenvergiftend

Am Donnerstag

weigerte sie sich von dem zu nehmen

was man für ihre Art als richtig erachtete

und lernte

Einsamkeit

Verlorensein

Am Freitag

probierte sie die verwandte Frucht

hoffend dass sie nun endlich satt werde

und schmeckte

und schmeckte bitter

leer falsch

Am Samstag

griff sie zu neuem vom Anfang vertrauten

verschlang schmeckte und fühlte

die alte Sehnsucht

und den Schmerz

und die Fülle des Lebens

Da entschied die Raupe das Raupendasein zu lassen

sich nicht mehr falscher Gestalt anzupassen

Form und Hülle abzulegen

sich Raum im Seelenkokon zu geben

und knüpfte ihn zu

mit gekappten Leinen

looking for sunday!

12.07.17

Prolog aus dem Sturm

Jetzt. Es gibt kein Zurück. Den Talar habe ich abgelegt, das Schlusslied ist gleich vorbei. Durchatmen. Ich lehne an der Kirchenbank, vermeintlich lässig, Blick zum Altar. Wenn die wüssten, wie es in mir aussieht. Der letzte Ton erklingt. Nun ist es soweit. Ich richte mich auf, gehe ein paar Schritte. Keine fünf Meter sind es zu der Stelle, zu der ich hin will. Dort habe ich gestern Abend noch geübt, was ich jetzt sagen will. Üben – das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Jetzt stehe ich da, öffne meinen Mund, fange an zu sprechen – und alle hören nur das Luther-Lied „Eine feste Burg ist unser Gott“. Der Organist hat mit dem Auszugslied begonnen. Das war anders abgesprochen. Doch keiner rührt sich. Alle warten, denn alle wissen, dass ich etwas sagen will.

Ich gehe zurück zur Bank und lehne mich wieder dagegen. Draußen stürmt es, man hört den Wind jaulen, die Kirchentüren klappern trotz ihres Gewichts. Plötzlich reißt der Himmel auf, grelles Sonnenlicht strömt in die Kirche – und fällt genau auf mich. Zu viel Drama. Viel zu viel Drama für mich. Wo ist das Loch, in dem ich mich verstecken kann? Der Puls schlägt unerbittlich, viel zu schnell. Sekunden vergehen wie Stunden, die Welt um mich herum bewegt sich wie in Zeitlupe. Ich höre jeden einzelnen Ton. Der Organist nimmt sich Zeit. Normalerweise genieße ich das. Heute ist es eine Qual. Ich schaue mir selber zu, alles ist so unwirklich. Die ganze Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Wegen des Sturms. Aber vor allem wegen meines Vorhabens.

Als ich an diesem Morgen meinen Talar angezogen habe, war meine Anspannung wie weggefegt. Ich habe den Auftrag gespürt, den Segen Gottes. Seine Liebe. Ich habe das Ankommen gespürt. Tief in mir. Wir haben Abendmahl gefeiert, ich habe über die Sintflut gepredigt. Und über Gott, der sich ins Wort fällt. Der nicht mehr verdammen will. Niemanden. Nie wieder. Wie passend, denke ich, während ich predige. Es ist beides nebeneinander da. Die Gewissheit, richtig zu sein, im Leben und im Beruf. Und gleichzeitig seit Stunden diese Anspannung in den Gliedern. Geht alles gut? Ein Zurück konnte ich mir nicht vorstellen.

Ich hab mich vorbereitet, ein Netzwerk von Unterstützer*innen aufgebaut, manches geplant, ja, aber vieles habe ich an diesem Tag nicht in der Hand. Am allerwenigsten die Reaktionen meiner Gemeinde. Am Morgen verabrede ich mich zum Chatten mit einer Freundin. Sie betet mit mir, ohne geht es nicht. Ich brauche den Zuspruch und die Begleitung anderer. Manchmal fehlen mir die Worte, ein andermal sind sie zu groß, als dass ich sie selbst auszusprechen wage. Segen für mich erbitten und Geleit. Auch ein Seelsorger braucht Seelsorge. Gerade in solch stürmischen Zeiten kann und will ich nicht ohne Begleitung und Segen in einen Gottesdienst gehen.

Es ist Sonntag, der 29. Oktober 2017. Zwanzig Wochen nach einem für mich denkwürdigen Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche. Zwei Tage vor dem Reformationstag, 500 Jahre legendärer Thesenanschlag. 2017 stehe ich plötzlich hier und kann nicht anders. Meine Freund*innen sind gekommen. Unterstützer, Wegbegleiterinnen, mein Halt, nicht nur an diesem Tag. Ich reiße mich zum zweiten Mal von der Bank los, jetzt geht alles ganz schnell. Ich höre meine Worte selbst: „Ich habe im Sommer eine große Lebensentscheidung getroffen … seit Kindertagen weiß ich, dass ich im falschen Körper lebe. … Ich habe beschlossen, mich aufzumachen, … ich kann nicht mehr anders.“

So oft hab ich mir das in den letzten Wochen vorgesprochen. Aber von Routine bin ich in diesem Moment, hier in der Kirche vor meiner Gemeinde, ganz weit entfernt. Sage ich das jetzt gerade wirklich? Das alles dauert keine zwei Minuten. Schließlich gehe ich auf eine Freundin in der Mitte der Kirche zu. Sie hat mir einen Platz neben sich freigehalten. Jetzt nimmt sie mich in den Arm, hält mich fest. Ich schaue nur kurz in die Gemeinde. Ein paar überraschte Gesichter kann ich erkennen, andere blicken entspannt. Ein schmerzverzerrter Ausdruck ist auch dabei. Dann brandet Applaus auf. Ich atme zum ersten Mal an diesem Morgen ganz tief durch. Jetzt ist es raus. Ich bin Sebastian.

Transident, damit können nur die Wenigsten auf Anhieb etwas anfangen. Im Gehirn denke und fühle ich männlich, mein äußerer Körper entspricht dem einer Frau. Transidente Menschen erleben dieses Auseinanderklaffen von Denken und Körper schon sehr früh in ihrem Leben. Kindern sage ich in den Wochen danach oft: Stell dir vor, du musst dein ganzes Leben in einem Faschingskostüm herum laufen und darfst es nicht ausziehen. Eigentlich bist du jemand anderes, aber kannst es nicht leben. Seit ich über mich nachdenke, fühle ich mich nicht als richtiges Mädchen oder als Frau – was auch immer das sein mag. Ich fühle mich im falschen Körper. Ich trage meine Haare kurz, ich kann Kleider und Röcke nicht leiden, meine Schuhe finde ich am liebsten in der Männerabteilung. Ich rede wie ein Mann, ich benehme mich wie ein Mann, ich denke wie ein Mann, ich trete auf wie ein Mann. Damit bin ich zeitlebens überall angeeckt. Denn nach außen hin war ich eine Frau. Frau Pfarrerin. Irgendwann war ich als homosexuell geoutet. Ja, es stimmt: Ich liebe Frauen. Aber ich bin keine. War ich noch nie. Werde nie eine sein. Und nun will ich endlich als Mann leben. Ein ganzes Leben, 46 Jahre, läuft in Zeitraffer in meinem Kopf ab, als ich inmitten meiner Gemeinde Platz nehme.

Nachdem der Organist zum zweiten Mal ein Schlussstück gespielt hat, stehe ich auf und gehe an die Tür, um mich von den Menschen der Gottesdienstgemeinde zu verabschieden. Wie jeden Sonntag. Jetzt erst wird mir klar, was für eine ungeheure Menge an Adrenalin in den vergangenen Minuten durch meinen Körper geschossen sein muss. Ich schüttle viele Hände. Wieder fühlt es sich an, als wäre ich in einem Film. Die Menschen sind freundlich, sie sprechen mir Mut zu, danken für die Ehrlichkeit, zollen mir Respekt für den Schritt, umarmen mich, sagen, dass sie zu mir stehen werden als Gemeindepfarrer. Die Konfirmand*innen haben das „Tschüss, Herr Wolfrum!“ offenbar schon ein bisschen geübt. Da steht plötzlich das schmerzverzerrte Gesicht von vorhin vor mir. Der Mann lächelt jetzt. Es tue ihm so leid, sagt er, weil ich so viel Schmerz erleben musste, bis ich endlich zu mir gefunden habe. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und gleichzeitig fallen tonnenschwere Lasten von meinen Schultern ab. Endlich frei.

Der restliche Tag ist fast bis auf die Minute genau durchgetaktet. Nach dem Gottesdienst schicke ich eine E-Mail ans Pfarrkapitel. Schon vor dem Gottesdienst haben Bekannte, Freundinnen und ehemalige Kollegen in Oberfranken Post von mir bekommen. Die Nachbarschaft fand einen Brief im Briefkasten. Ein Kaffee, etwas Schokolade, dann steht das Fernsehen vor der Tür. Ein Radioreporter ist auch mit dabei. Schon Tage zuvor hatte ich mich mit einem Journalisten getroffen, der meine Geschichte aufgeschrieben und zeitgleich mit dem Ende des Gottesdienstes auch veröffentlicht hat. In der Folge brummt mein Mobiltelefon den ganzen Tag. Darauf war ich zwar vorbereitet, aber die Wirklichkeit fühlt sich trotzdem ganz anders an. Selbst die große Boulevardzeitung ruft an. Deren Internetredaktion hat schnell einen Text dazu veröffentlicht und seit 13 Uhr 30 gehört mir auch die Headline auf der Internetseite der Lokalzeitung.

Draußen wird es irgendwann dunkel, der Wind pfeift noch immer ums Haus. Ich bin hungrig, aber zum Kochen fehlt mir die Ruhe. Normalerweise koche ich gerne, aber heute gehe ich in die Pizzeria am Ort. Ich bin auf alles gefasst nach diesem Tag mit dem Outing in der Kirche, den etlichen Anrufen und Reporter-Fragen, den vielen Mails von Kolleginnen und Freunden. Keine Kritik, keine Aggressivität, alle reagieren wohlwollend, einige mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen. Andere auch lapidar – etwa mit: „Ich hab’s schon immer geahnt!“ Im Restaurant bin ich nicht die erwartete grüne Giraffe, keiner schaut mich anders an als sonst. Die meisten haben wohl weder Radio gehört noch im Internet schon mal die Zeitung von morgen gelesen. Ich aber fühle mich heute Abend unendlich frei.

Immer war ich anders. Die Frau, die zu männlich ist. Die Frau, die Frauen liebt. Seit meinen Kindertagen geht das so. Wegen dieses Andersseins habe ich viel Ablehnung und Unverständnis erlebt. In der Familie, von Gleichaltrigen in der Schule, im Studium, von Kollegen. An diesem 29. Oktober 2017 habe ich dieses Anders sein abgelegt. Ich habe mich aus falschen Hüllen gehäutet, meine Identität als Frau abgelegt. Öffentlich, laut und klar ausgesprochen. Worte sind zu klein, um zu beschreiben, was in mir los ist. Zuhause lese ich noch viele Mails, ich richte ein neues Profil in den sozialen Netzwerken ein. Sebastian, nicht Silke.

Inzwischen ist es Montag. Irgendwann weit nach Mitternacht wird klar: Mir gehört morgen die Titelseite der Regionalzeitung, vierspaltig. Guten Morgen, Welt, hier ist dein Pfarrer. Mein neues Leben hat gerade begonnen.

Das Mädchen mit den Bauklötzen

Silke ist das zweite Kind der Familie, als sie am 3. Oktober 1971 zur Welt kommt. Ihr Bruder ist rund acht Jahre älter. Der Vater stirbt völlig unerwartet etwa ein halbes Jahr, bevor sie in die Grundschule kommt. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl. Seine Plakate tragen nun einen schwarzen Balken. Über Probleme oder Sorgen wird in der Familie nicht gesprochen. Eine richtig intensive Beziehung hat Silke nur zum Vater des toten Vaters. Mit ihrem Opa verbringt sie als kleines Mädchen Stunde um Stunde in der Werkstatt – doch geredet wird auch dort nicht. Die Einsamkeit ist ihr ständiger Begleiter. Sie lernt, sich damit zu arrangieren. Sie lernt das Verdrängen, das Sich-Verstecken, das Außen-vor-Bleiben.

Einmal dürfen die Mädchen für eine Woche ihre jeweilige Lieblingspuppe mit in den Kindergarten bringen, die Jungs ihre Lieblings-Kuscheltiere. Für Silke ist diese Woche furchtbar. Ihr bester Sandkasten-Freund hat seinen heißgeliebten Plüschhund dabei, Silke gar nichts. Sie besitzt nicht mal eine Puppe. Sie kann damit nichts anfangen, es interessiert sie nicht. Wenn die kleine Silke mal mit in einen Spielzeugladen darf, huscht sie schnell zu den Stofftieren oder den Legosteinen. Doch weil sie nicht die einzige sein will, die keine Puppe mitbringen kann, geht sie mit ihrer Mutter schließlich eine kaufen. Eine Jungen-Puppe, das ist ihr wichtig. Doch sie spielt kaum damit, die Puppe wird zum Alibi, wie später so vieles.

Silkes Mutter ist es glücklicherweise egal, mit was sie spielen will. Zum einen bedient sie sich im ausgemusterten Fundus des großen Bruders. Zum anderen sind die 1970er-Jahre noch nicht die Zeit des durchgegenderten Spielzeugs. Ihre Eltern – vor allem die Mutter – sind geprägt vom Geist der 68er-Bewegung. In ihrem Elternhaus herrscht eine gewisse Liberalität, vielleicht auch Laissez-faire. Silke kommt das zupass. Auch die Kleidung der Zeit ist nicht mädchenrosa oder bubenblau. Gegen Kleidchen und Röcke wehrt sie sich zumeist standhaft. Nur auf der Hochzeit ihres Lieblingsonkels, der ihr einen großen Stoffhund geschenkt hatte, den Sebastian bis heute hat, muss sie ein Kleid tragen. Und auf der Beerdigung des Vaters. Einer von vielen Gründen, weshalb Silke sich dort vollkommen deplatziert fühlt. Aber mit sechs Jahren macht man in dieser Situation kein Theater.