Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: August von Goethe Literaturverlag

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

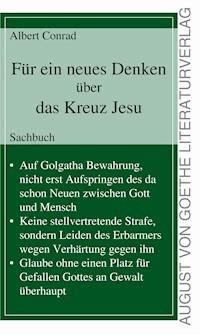

Jesus, in dessen Senden Gott bereits ein völlig neues Ja zur Welt sagte, hatte alles für das Heil Notwendige bis zu seinem Tod bereits gebracht. Und er litt nicht auf Geheiß des Vaters, vielmehr bewahrte sein Dulden - mit dem anschließenden Sieg - die Menschheit davor, durch den Angriff auf ihn des ihr zugedachten Heils für immer verlustig zu gehen. An dieser Sehweise ist neu, dass sie die Einheit Jesu mit dem Vater schützt und dass Jesus nicht für die Sünde anderer gebüßt hat. Er litt, wie wenn er selber Sünder gewesen wäre. All das Leid, das die Menschen infolge des Sündigens einander bereiten, taten sie Jesus an. Was Jesus in seinem Wirken und Lehren schenkte, wird nachrangig gemacht oder erst auf einem Umweg zur Geltung gebracht, wenn das Hauptgewicht auf die Nach-Golgatha-Sicht gelegt, das Kostbarste an Jesus auf sein grausam vergossenes Blut fixiert und der Weg zum Heil als erst vom Kreuz gekommen gesehen wird, wie es weithin geschieht. Die Abweichung von der allgemeinen Kreuzestheologie ergab sich, da es dem Autor darum geht, auch in noch Fernstehenden einen Bezug zu Jesus zu wecken. Immerhin brachte der Sohn Gottes vor seinem Tod als unter den Menschen Lebender das neue Verhältnis zu Gott.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Albert Conrad

Für ein neues Denken über das Kreuz Jesu

Sachbuch

AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG

FRANKFURT A.M. • WEIMAR • LONDON • NEW YORK

Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit. Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.

©2014 FRANKFURTER LITERATURVERLAG FRANKFURT AM MAIN

Ein Unternehmen der Holding

FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE

AKTIENGESELLSCHAFT

In der Straße des Goethehauses/Großer Hirschgraben 15

D-60311 Frankfurt a/M

Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194

E-Mail [email protected]

Medien- und Buchverlage

DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN

seit 1987

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.

Websites der Verlagshäuser der

Frankfurter Verlagsgruppe:

www.frankfurter-verlagsgruppe.de

www.frankfurter-literaturverlag.de

www.frankfurter-taschenbuchverlag.de

www.publicbookmedia.de

www.august-goethe-literaturverlag.de

www.fouque-literaturverlag.de

www.weimarer-schiller-presse.de

www.deutsche-hochschulschriften.de

www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de

www.haensel-hohenhausen.de

www.prinz-von-hohenzollern-emden.de

Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.

ISBN 978-3-8372-1406-2

Die Autoren des Verlags unterstützen den Bund Deutscher Schriftsteller e.V., der gemeinnützig neue Autoren bei der Verlagssuche berät. Wenn Sie sich als Leser an dieser Förderung beteiligen möchten, überweisen Sie bitte einen – auch gern geringen – Beitrag an die Volksbank Dreieich, Kto. 7305192, BLZ 505 922 00, mit dem Stichwort „Literatur fördern“. Die Autoren und der Verlag danken Ihnen dafür!

Vorwort – der Anstoß zu diesem Buch

Ich liebe dich, kann dir aber nicht vergeben. Dafür müss-te ich dich mit deinem Blut büßen sehen. Das aber hat mein Sohn für dich auf mein Geheiß hin übernommen. So berufe dich also auf sein Blut, und komme in diesem zu mir für die Versöhnung zwischen uns.

So oder ähnlich – stark verkürzt – lassen Theologie und Glaubenslehre Gott zum Menschen sprechen. Jesus soll dem Vater – für ein neues Verhältnis zu den Sündern – auf dessen Willen hin das „gehorsame Opferlamm“ gewesen sein. Hier wird ein Anstoß zu einer Neubesinnung über das Leiden Jesu gegeben.

Die andere Grundüberzeugung des Verfassers

Jesus hatte vom Vater unbezweifelbar einen Auftrag. Der bestand darin, die Menschen an die Wahrheit und ein Leben in ihr heranzuführen. Das schloss auch ein, wenn sie sich nicht belehren ließen, sie mit ihr zu konfrontieren – bis zur bekannten bitteren Neige. Aber der Auftrag kann nicht eigens darauf gerichtet gewesen sein, für sie zu bluten – dazu noch unter größtmöglichem Leiden. So zu denken, wäre aus der Sicht des Verfassers „erfinderisch“. Er hält unbeirrt daran fest, dass Jesus in vollkommener Einheit mit dem Vater steht und, als er die Erde betrat, dessen Erbarmen verkörperte, das darauf gerichtet war, die Menschen aus der Verlorenheit heimzuholen. Und daraus folgt, dass es keinen Platz gab für einen Augenblick, in dem der Vater seinem Sohn das Leiden, das die Menschen ihm antaten, abverlangt haben könnte. Sonst würden die Einheit und die Liebe zwischen beiden göttlichen Personen zerrissen.

Jesus hatte Heil und Erbarmen und alles, was die Menschen retten und wieder zu Gott führen konnte, wenn sie ihm glaubten, schon vor seiner Misshandlung gebracht. Er war da schon der Heiland gewesen. Am Kreuz geschah also nicht Eröffnung des Heilsangebotes, sondern dessen Bewahrung – gegen einen Angriff extremen Ausmaßes. Jesu Dulden schützte das geheimnisvolle Miteinander Gottes mit den Menschen, das er ihnen gebracht hatte. Das Kommen seines Sohnes im Menschenleib macht erkennbar, wie stark die Zuwendung Gottes zur Menschheit, ja seine Sehnsucht, sie möge zu ihm umkehren, war. Und durch Jesus ermöglichte er jedem einzelnen dessen persönlichen Bezug zu ihm, dem Schöpfer von allem.

Somit ist dasKreuz Zeichenfür zweierlei: für die teuflische Bosheit, die gegen Jesus bis an ihre Grenze ging und dabei die Möglichkeit, seinen Leib zu töten, nutzte, aber zugleich für das duldende Erbarmen, das keine Grenze kennt. Es nur als Zeichen des Heils zu verkünden, hat die Wirkung, zumindest die Tendenz, dass die Qualen des Gekreuzigten so aufgefasst werden, als liege in ihnen das Heil – verbunden mit der These von der stellvertretend ertragenen Strafe für die Sünde der Menschen.

In ihrer Argumentation und Darstellung, die das Bild des Vaters Jesu blutig macht, übersieht die Theologie obendrein eine Gefahr. So nämlich schafft sie, ob sie will oder nicht, eine Lücke für Zustimmung zu Gewalt, wenn sie „für Gott“ oder zu seinem „Gefallen“ geschieht. Und dass es nicht bei der Möglichkeit dieser Fehlauffassung blieb, lehrt erschreckend die Geschichte. Wenn aber gilt, dass Jesus aus Erbarmen litt, gibt es gegen solches entgleisendes Denken zugleich einen Damm. Dieses Erbarmen benötigen nämlichalleMenschen, weil alle in den Fängen des Widersachers und der Sünde gefangen sind, und so können nicht einzelne, die sich dazu berufen fühlen, andere dämonisieren und quälen. Ausnahmsweise sei hier zur Konkretisierung schon auf ein Kapitel, die Analyse in 2.1, verwiesen.

Auf der auch durch etliche weitere Aspekte angestoßenen Suche nach einem anderen Ansatz, sich dem Leiden Jesu zu nähern und möglichst auch zu verstehen, was da vorging, entstand dieses Buch.

Ziel dieser Arbeit

Das zentrale Anliegen und Ziel ist der Schutz der Einheit von Vater und Sohn. Bei dessen Gelingen würde die blutige Forderung kein Thema mehr sein und sich von selbst erledigen. Und auch das Denken an und über Gott könnte gewinnen. Solange jedoch der Kontext zum Kreuz sagt, die Misshandlung des Sohnes sei vom Vater gewollt gewesen, wird das Vertrauensverhältnis, aus dem heraus Jesus von seinem Vater sprach und für das er auch in den Menschen Verlangen wecken wollte, schon bei jedem Blick auf ein Kruzifix beklemmend tangiert. Das Herz hat eben auch seine Logik.

Grundlage dieser Arbeit

Die Basis bildet primär, wie Jesus in den Evangelien erscheint. Sie berichten und atmen durch den Schreibenden selbst oder einen Zeugen, auf den er sich stützt, mit ihm konkret Erlebtes. Spätere Deutungen aber sind dem Autor nicht vorrangig verbindlich, sie gehören eher zu dem vor einer Übernahme zu Untersuchenden. Gleiches gilt für vor Jesu Kommen entstandene Aussagen, auf die man sich in einer Art stützt, als seien aus ihnen „zwingende“ Vorgaben abzuleiten.

Dass es keine Literaturangaben gibt, hat eine einfache Ursache. Je länger der Autor über Jesu Kreuz nachdachte, um so mehr kam er zu einer Auffassung, die von der herrschenden Lehre abweichen musste. Seit er dann vor einigen Jahren mit diesem Buch begonnen hat, ist er argumentativ einen Weg gegangen, auf dem er keinen anderen sah und bis heute sieht. Und so wollte er nicht durch Bücher abgelenkt werden, die theologisch mit ihrem Ausgangspunkt und im Prinzip auf derselben Linie liegen, auf der er sattsam gelesen und gesprochenes Wort aufgenommen hatte, ohne wirklich überzeugt worden zu sein und etwas gewonnen zu haben.

Und es wäre erfreulich, käme das, worum es in der Sache bei dieser Arbeit hier geht, auch manch einem anderen entgegen, dem die Zeit und die übrigen Umstände fehlen, sich ähnlich dem Problem zu widmen, es aber gerne täte.

Zum Aufbau aus zwei Teilen

Damit der Inhalt übersichtlich und gut zu handhaben ist, besteht das Buch aus zwei Teilen.

Teil I

Der Teil I soll erkennbar machen, dass es wegen Fragwürdigkeit in manchen Punkten einen Bedarf nach Änderung der Kreuzestheologie gibt. Sie zeichnet von Gott ein Bild, in dem er zürnend und nur mit Blutopfer zu Erbarmen und Vergebung zu bringen ist. Und das zieht sich durch alles, was zu Jesu Leiden gesagt wird, hindurch, angefangen beim Alten Testament bis zu Passagen in Apostelbriefen. Man kann durchaus füglich sagen, dass aus ihnen eine Vorstellung herauslesbar ist, mit Jesu Tötung habe es für das Heil seine Richtigkeit gehabt. Die Kreuzigung war jedoch eine Schandtat, aber niemals ein Vollzug nach dem Gutdünken und Willen des Vaters. Nach fester, auf die Evangelien gestützter Auffassung des Autors war für das Erbarmen, das Gott der Welt aus Liebe schenkte, das Leiden Jesu nicht erforderlich. Das wird noch dargelegt werden.

Dass nach Jesu Tötung sein Wirken weiterging, liegt daran, dass man sich eben am Sohn Gottes vergriffen hatte, der nicht nur sich selber, sondern auch sein Werk, für das er gekommen war, zur Auferstehung – wenn auch in anderer Form – bringen konnte. Die Quelle des Heils hatte also schon zu fließen begonnen, und statt ihres Aufspringens am Kreuz

geschah deren Bewahrung im Dulden Jesu. Diese Sicht mag eine um 180 Grad gewendete sein, aber entschließt man sich erst einmal, sie einzunehmen, fällt der Blick auf manche Schwäche der Stützen dieser Theologie. Daher muss man umfassend neu herangehen, wenn man das Überzeugende um so mehr zur Geltung bringen will.

Teil II

Der Teil II enthält die detaillierte Befassung mit den einzelnen Kritikpunkten an der Kreuzestheologie und dem, was der Boden für ihr Entstehen und Wachstum gewesen sein dürfte. Allerdings sind auch weitere Änderungen zu berücksichtigen, die sich sozusagen als zweiter Schritt ergeben müssten, wenn erst einmal mit Korrekturen begonnen wird. Daher werden die ebenfalls zumindest angedeutet werden. Außerdem legt der Verfasser über die kritische Haltung hinaus dort auch konstruktiv den Inhalt und die Weise seines eigenen Kontaktes zum Kreuz Jesu dar.

Zur Bezifferung in den beiden Teilen

Jeder Teil hat eine eigene, vom anderen unabhängige Nummerierung. Dabei erscheint diese in Teil I in Klammern – im Unterschied zu dem größeren Teil II. Das soll helfen, bei Querverweisen und Bezugnahmen eine Verwechslung auszuschließen.

Teil I

Notwendigkeit neuen Denkens und Sprechens

Man kann selbst bei grundsätzlichem Respekt vor einer Leistung oder Sache ein tiefes Störungsgefühl ihr gegenüber haben. Ein solches stellt sich ein gegenüber der kirchlich – im katholischen wie auch im reformatorischen Bereich –, aber auch sonst gelehrten und weithin dominierenden Theologie vom Kreuz Jesu. Das Glaubensbekenntnis der beiden großen christlichen Kirchen hat zwar einen Inhalt, dem auch das Buch folgt. Aber was daraus in Thesen und Ansichten der Theologie über Jesu Kreuz geworden ist, ist in so vielen Punkten problematisch, dass die Kreuzestheologie insgesamt problematisch wird. So heißt es im besagten Glaubensbekenntnis, gleichgültig in welcher Form, Jesus sei um des Heils der Menschen willen vom Himmel, man könnte auch sagen aus der Herrlichkeit beim Vater, herabgestiegen und Mensch geworden. – Aus Erbarmen also mit den verirrten Menschen und als lebendiges Zeugnis dafür, wie der Vater und was die Wahrheit ist, betrat er die Erde. Aber es kam zu der These, sein Blut erst habe das göttliche Erbarmen möglich gemacht.

Die vier Hauptevangelien sind die bestmögliche Orientierung, wie im Vorwort bereits zu erkennen gegeben wurde. Die hier angestellten Überlegungen ließen sich nicht durch die Tradition in der Theologie oder sonstige Schranken einengen. So ergab sich manch eine offenbar bisher noch nie ernsthaft gestellte Frage.

Wenn etwas Richtiges oder Richtigstellendes gesagt wird, heißt das nicht unbedingt und in jedem Fall, dass es auch notwendig sei. Aber die Notwendigkeit – teilweise zumindest die Nützlichkeit – eines neuen Nachsinnens und Sprechens, beruht auf Punkten, von denen die wichtigsten nachstehend erkennbar werden sollen.

Wenn dabei einiges aus dem Teil II hier schon anklingt, dann soll das den Antrieb zu dem Werben um ein neues Denken über Jesu Misshandlung noch stärker verständlich machen.

(1) Hauptanstöße für das Buch

(1.1) Gottes Liebe und das Leid

Die von Theologie und Glaubenslehre vertretene Auffassung, das Leiden Jesu sei vom Vater bestimmt gewesen, hat eine wichtige Implikation. Dann müsste nämlich auch gelten, dass überhaupt mit dem Wesen Gottes vereinbar sei, auf Leid hinzuwirken. Dieser Punkt ist – nicht nur für die Kreuzestheologie – von höchster Wichtigkeit und verlangt von jedem einzelnen eine Entscheidung.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!