9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

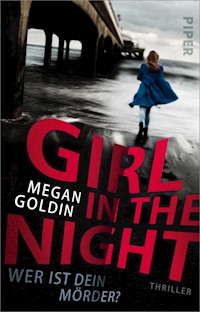

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Podcast meets Hochspannung – In Megan Goldins neuem Roman stößt eine True-Crime-Podcasterin auf einen Cold Case und kommt einem grausamen Verbrechen auf die Spur ... Für ihren True-Crime-Podcast reist Investigativjournalistin Rachel in die beschauliche Küstenstadt Neapolis, um über einen dortigen Vergewaltigungsprozess zu berichten. Kaum angekommen, erhält sie anonyme Briefe, die auf einen Cold Case hindeuten, der große Parallelen zum aktuellen Fall aufweist: Vor 25 Jahren ertrank nachts eine junge Frau im Meer. Obwohl ihr Körper Spuren von Misshandlung zeigte, wurde ihr Tod schließlich als Unfall deklariert. Rachel beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen, und gerät dabei in einen gefährlichen Sumpf aus Lügen und Geheimnissen … »Unglaublich stark!« Kirkus Reviews »Hervorragend ... [Goldins Thriller] wirft ein gleißendes Licht auf die Machenschaften in einer Kleinstadt.« Publishers Weekly »Eine brandgefährliche Geschichte und eine hochspannende Erzählweise machen Girl in the Night zu einem wahren Pageturner.« Sarah Pekkanen, Autorin des Bestsellers »Die Frau ohne Namen« »Fantastisch – eines meiner Lieblingsbücher.« Lee Child über Megan Goldins Thriller »The Escape Game – Wer wird überleben?«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Girl in the Night – Wer ist dein Mörder?« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Für Bernard und Suzanne

© Megan Goldin 2020

Titel der australischen Originalausgabe:

»The Night Swim«,Penguin Random House Australia 2020

In den USA erschienen bei St. Martin's Press, New York 2020

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2022

Redaktion: Kerstin Kubitz

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Trevillion Images (Magdalena Russocka; David Baker)

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Zitat

1

Hannah

2

Rachel

3

Rachel

4

Schuldig oder nicht schuldig

5

Rachel

6

Hannah

7

Schuldig oder nicht schuldig

8

Rachel

9

Hannah

10

Schuldig oder nicht schuldig

11

Rachel

12

Schuldig oder nicht schuldig

13

Rachel

14

Rachel

15

Rachel

16

Rachel

17

Hannah

18

Rachel

19

Hannah

20

Rachel

21

Schuldig oder nicht schuldig

22

Rachel

23

Rachel

24

Schuldig oder nicht schuldig

25

Rachel

26

Hannah

27

Rachel

28

Hannah

29

Rachel

30

Schuldig oder nicht schuldig

31

Rachel

32

Rachel

33

Hannah

34

Rachel

35

Rachel

36

Rachel

37

Schuldig oder nicht schuldig

38

Rachel

39

Rachel

40

Schuldig oder nicht schuldig

41

Rachel

42

Hannah

43

Rachel

44

Schuldig oder nicht schuldig

45

Rachel

46

Hannah

47

Rachel

48

Rachel

49

Rachel

50

Schuldig oder nicht schuldig

51

Hannah

52

Rachel

53

Schuldig oder nicht schuldig

54

Rachel

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Es war jammerschade, dass es ausgerechnet ihr passieren musste.

Thomas Hardy, »Tess of the D’Urbervilles«

1

Hannah

Es war Jennys Tod, der meine Mutter umbrachte. So sicher, als hätte man ihr mit einer 12-Kaliber-Schrotflinte in die Brust geschossen. Der Arzt behauptete, es sei der Krebs gewesen. Aber ich habe gesehen, wie ihr Lebenswille in dem Moment erlosch, als der Polizist an unsere Eingangstür klopfte.

»Es geht um Jenny, nicht wahr?«, brachte sie mühsam heraus und klammerte sich an das Revers ihres abgetragenen Morgenmantels.

»Ma’am, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen anders sagen soll als geradeheraus.« Der Polizist sprach in diesem leisen, melancholischen Ton, mit dem er mich wenige Augenblicke zuvor zum Sitzenbleiben im Streifenwagen aufgefordert hatte. Die blinkenden Warnlichter hatten rote und blaue Streifen an die Wand gemalt, als er vor unserem Haus gehalten hatte.

Trotz seiner Bitte hatte ich mich vom Rücksitz davongestohlen und war an die Seite meiner Mutter gehuscht, sobald sie das Licht angemacht hatte und schlaftrunken auf die Veranda herausgetreten war. Während er ihr die Botschaft überbrachte, drängte ich mich an ihre schmal gewordene Taille. Sie schauderte bei jedem Wort.

Unter den rötlichen Stoppeln war seine verkrampfte Kiefermuskulatur zu erkennen, und als er geendet hatte, standen ihm Tränen in den hellen Augen. Er war noch jung. Hatte sichtlich keine Erfahrung im Umgang mit Tragödien. Er rieb sich die schimmernden Augen mit den Fingerknöcheln und schluckte schwer.

»Mein h-h-herzliches Beileid, Ma’am«, stammelte er, als es nichts mehr zu sagen gab. Die Endgültigkeit dieses Satzes sollte in den folgenden Jahren nachhallen.

Aber in diesem Moment, während die Plattitüden noch in der Luft hingen, standen wir auf der Veranda, starrten uns an und wussten nicht, was tun. Wie sah sie aus, die Etikette des Todes?

Als meine Mom blind ins Haus zurückwankte, schlang ich meine kleinen, mädchenhaften Arme fester um ihre Taille. Von Kummer überwältigt, bewegte ich mich mit ihr mit. Meine Arme wie ein Schraubstock. Das Gesicht gegen ihren eingefallenen Bauch gepresst. Ich ließ sie nicht los. Ich war überzeugt, dass nur ich sie noch aufrecht hielt.

Sie sank auf den abgewetzten Sessel, das Gesicht hinter ihren krallenartigen Fingern verborgen, die Schultern bebend von lautlosen Schluchzern.

Ich humpelte in die Küche und goss ihr ein Glas Limonade ein. Etwas anderes fiel mir nicht ein. In unserer Familie war Limonade das Pflaster, das man über die Probleme des Lebens klebte. Als Mom das Glas zum Mund hob, klackten ihre Zähne gegen den Rand. Sie trank einen Schluck, stellte das Glas auf der abgewetzten Polsterung ihres Sessels ab und schlang die Arme um ihren Körper.

Ich schnappte mir das Glas, bevor es hinunterfallen konnte, und ging damit Richtung Küche. Auf halbem Weg wurde mir bewusst, dass der Polizist noch immer vor der Tür stand. Er starrte auf den Boden. Ich folgte seinem Blick. Blutige Spuren mit dem Umriss meiner kleinen Füße zogen sich über das Linoleum.

Er sah mich auffordernd an. Es war Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Ich hatte es ihm versprochen, als ich ihn anflehte, mich erst nach Hause mitzunehmen, damit ich bei meiner Mom sein konnte, wenn sie von Jenny erfuhr. Trotzig starrte ich ihn an. Ich würde meine Mutter in dieser Nacht nicht alleinlassen. Nicht einmal, um die Schnitte an meinen Füßen behandeln zu lassen. Er wollte mir gerade widersprechen, als über das Funkgerät in seinem Wagen eine verstümmelte Nachricht kam. Er ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit mir zu sein, und sagte, er würde dafür sorgen, dass so bald wie möglich eine Krankenschwester ins Haus kam und meine verletzten Füße versorgte. Ich sah ihm durch den Draht der Fliegengittertür hinterher, wie er davonraste. Die Sirene seines Wagens war noch lange zu hören, nachdem er in der Dunkelheit verschwunden war.

Die Krankenschwester kam am Morgen darauf. Sie trug einen Schwesternkittel und hatte einen riesigen Medizinkoffer dabei. Sie entschuldigte sich für ihr spätes Kommen und erklärte mir, dass die Notaufnahme in der vergangenen Nacht von einem größeren Notfall überrascht wurde und niemand wegkonnte, um mich zu versorgen. Sie nähte mich mit schwarzem Faden und umwickelte meine Füße mit dicken Verbänden. Bevor sie ging, warnte sie mich davor aufzutreten, sonst würden die Nähte aufgehen. Sie hatte recht. Das taten sie.

Jenny war gerade erst sechzehn, als sie starb. Ich hatte noch fünf Wochen bis zu meinem zehnten Geburtstag. Ich war alt genug, um zu begreifen, dass mein Leben nie mehr dasselbe sein würde. Zu jung, um den Grund dafür zu verstehen.

Ich habe meiner Mutter nie erzählt, dass ich Jennys kalten Körper in den Armen hielt, bis sich die Polizisten wie Geier auf sie stürzten und mich fortzerrten. Ich habe ihr überhaupt nichts von dieser Nacht erzählt. Selbst wenn ich es getan hätte, hätte sie es wohl kaum gehört. Ihr Geist war an einem anderen Ort.

Die Beerdigung meiner Schwester fand im kleinen Kreis statt. Wir beide und ein Priester aus der Gegend, dazu zwei von Moms früheren Kolleginnen vom Supermarkt, die während der Mittagspause in ihrer Kassiererinnen-Uniform kamen. Zumindest sind das diejenigen, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren noch andere da. Ich weiß es nicht mehr. Ich war so jung.

Das Einzige, was ich noch genau vor Augen habe, ist Jennys schlichter Sarg, der neben einem frisch ausgehobenen Grab auf einem Rasenstück stand. Ich zog meinen selbst gestrickten Pullover aus und legte ihn oben auf den glänzenden Sarg. »Jenny wird ihn brauchen«, sagte ich zu Mom. »Ihr wird kalt werden in der Erde.«

Wir wussten beide, wie sehr Jenny die Kälte hasste. An Wintertagen, wenn bitterkalte Zugluft durch die Fugen in den ausgebesserten Wänden unseres Hauses drang, flehte Jenny meine Mom immer an, mit uns irgendwo hinzuziehen, wo der Sommer niemals endete.

Ein paar Tage nach Jennys Beerdigung kam ein Mann vom Polizeirevier in einem zerknitterten Gabardineanzug. Mit ausdruckslosem Gesicht zog er ein abschließbares Notizbuch aus seiner Jackentasche und fragte mich, ob ich wüsste, was in der Nacht von Jennys Tod passiert war.

Mit gesenktem Blick betrachtete ich jeden einzelnen aufgelösten Faden der schmutzigen Verbände an meinen Füßen. Nachdem er pflichtschuldig weitere Fragen gestellt und keine Antworten bekommen hatte, klappte er spürbar erleichtert das Notizbuch zu, steckte es in die Jackentasche und ging zurück zu seinem Wagen.

Kaum war er draußen, hasste ich mich für mein verbissenes Schweigen. Manchmal, wenn mich die Schuldgefühle überwältigen, sage ich mir, dass es nicht mein Fehler war. Er hat nicht die richtigen Fragen gestellt, und ich wusste nicht, wie ich etwas erklären sollte, das ich aufgrund meines Alters nicht verstand.

Dieses Jahr begehen wir ein unrühmliches Jubiläum, fünfundzwanzig Jahre ist es her, dass Jenny gestorben ist. Ein Vierteljahrhundert, und nichts hat sich geändert. Ihr Tod ist so schmerzhaft wie an dem Tag, als wir sie begruben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich nicht länger schweigen werde.

2

Rachel

Ein einzelnes Wolkenband verunzierte den ansonsten strahlend blauen Himmel, als Rachel Krall in ihrem silbernen SUV auf dem schnurgeraden Highway Richtung Atlantik fuhr. Am Horizont war ein dünner blauer Strich zu erkennen. Je näher Rachel kam, desto breiter wurde er, bis sie sich sicher sein konnte, dass es das Meer war.

Während Rachel über die rechte Spur des Highways raste, warf sie mit mulmigem Gefühl einen Blick auf die raschelnden Seiten des Briefs, der neben ihr auf dem Vordersitz lag. Der Brief hatte sie zutiefst aufgewühlt. Weniger der Inhalt als die seltsame, fast schon unheimliche Weise, wie er ihr früher an diesem Vormittag zugespielt worden war.

Nach Stunden auf der Straße hatte sie bei einem rund um die Uhr geöffneten Diner gehalten, wo sie einen Becher Kaffee und Pfannkuchen bestellt hatte. Sie wurden mit halb aufgetauten Blaubeeren und zwei Kugeln Vanilleeis serviert, die sie an den Tellerrand schob. Der Kaffee war bitter, aber sie trank ihn dennoch. Ihr ging es um das Koffein, nicht um den Geschmack. Als sie ihre Mahlzeit beendet hatte, bestellte sie einen extrastarken Eiskaffee und einen Muffin zum Mitnehmen für den Fall, dass sie auf dem letzten Abschnitt der Fahrt die Energie verließ.

Während sie auf die Bestellung wartete, gab sie Augentropfen in ihre müden grünen Augen und band sich das schulterlange rotbraune Haar zusammen, damit es ihr nicht ins Gesicht fiel. Sie war gerade dabei, es oben auf dem Kopf festzustecken, als die Bedienung ihr die Bestellung in einer weißen Papiertüte brachte, um sofort zu einem Lastwagenfahrer weiterzueilen, der wütend nach seiner Rechnung verlangte.

Rachel ließ der Bedienung ein großzügiges Trinkgeld da, vor allem weil es ihr unangenehm war, wie die Gäste die arme Frau wegen des langsamen Service behandelten. Ist nicht ihre Schuld, dachte Rachel. Sie hatte während ihrer Collegezeit gekellnert und wusste, wie hart es war, bei einem unerwarteten Ansturm die einzige Bedienung zu sein.

Als Rachel die Pendeltür öffnete, fühlte sie sich mehr als satt, und ihr war leicht übel. Draußen war es hell, und auf dem Weg zu ihrem Wagen musste sie die Augen mit der Hand gegen die Sonne abschirmen. Noch bevor sie am Wagen ankam, sah sie, dass etwas unter dem Scheibenwischer klemmte. In der Annahme, dass es sich um einen Werbeprospekt handelte, riss sie ihn kurzerhand von der Windschutzscheibe. Gerade als sie ihn zusammenknüllen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Name mit ordentlicher Schrift in schwungvollen Buchstaben darauf geschrieben stand. Rachel Krall (vom Schuldig-oder-nicht-schuldig-Podcast).

Rachel bekam jede Woche Tausende von E-Mails und Nachrichten über Social Media. Die meisten waren nett und freundlich. Briefe von Fans. Ein paar jagten ihr Angst ohne Ende ein. Rachel hatte keine Ahnung, unter welche Kategorie dieser Brief fiel, aber allein die Tatsache, dass ein Fremder sie erkannt und ihr am Auto eine Nachricht hinterlassen hatte, fühlte sich definitiv ungut an.

Rachel sah sich um, ob die Person, die den Brief hinterlassen hatte, noch da war, wartete. Ihre Reaktion beobachtete. Lastwagenfahrer standen herum, rauchten und unterhielten sich. Andere überprüften, ob ihre Ladung richtig gesichert war. Autos hielten, Wagentüren wurden zugeschlagen. Motoren sprangen an, wenn andere wegfuhren. Niemand achtete auf Rachel, was allerdings wenig gegen das unbehagliche Gefühl half, beobachtet zu werden.

Es kam nicht oft vor, dass sich Rachel verletzlich fühlte. Im Laufe der Jahre war sie in so manch haarige Situation geraten. Vor einem Monat hatte sie fast einen ganzen Nachmittag eingeschlossen in der Zelle eines Hochsicherheitsgefängnisses mit einem ihr ohne Handschellen gegenübersitzenden Serienmörder verbracht, während Scharfschützen durch ein Loch in der Decke Automatikgewehre auf ihn richteten für den Fall, dass er sich während des Interviews auf sie stürzen sollte. Rachel war die ganze Zeit nicht ein einziges Mal der Schweiß ausgebrochen. Es war lächerlich, dass ihr ein Brief an ihrem Wagen mehr zu schaffen machte als die Begegnung mit einem Serienmörder.

Tief im Innern war ihr klar, wieso sie sich so unwohl fühlte. Sie war erkannt worden. In der Öffentlichkeit. Von einem Fremden. Das war noch nie vorgekommen. Rachel hatte sich sehr bemüht, ihre Anonymität zu wahren, nachdem sie schlagartig berühmt und die erste Staffel ihres Podcasts zu einer kulturellen Sensation geworden war, die eine Fülle von ähnlichen Podcasts nach sich zog und dafür sorgte, dass die Leute landesweit wie besessen waren von realen Verbrechen.

In dieser ersten Staffel hatte Rachel neue Beweise enthüllt, mit denen sich belegen ließ, dass ein Highschoollehrer fälschlicherweise für den Mord an seiner Frau während ihrer zweiten Hochzeitsreise verurteilt worden war. Die zweite Staffel wurde sogar noch erfolgreicher. Darin hatte Rachel ein bis dahin ungeklärtes Verbrechen an einer alleinerziehenden Mutter aufgeklärt, die in ihrem Frisiersalon zu Tode geprügelt worden war. Am Ende der Staffel kannte jeder den Namen Rachel Krall.

Trotz ihres plötzlichen Ruhms, oder besser gesagt genau deswegen, vermied sie öffentliche Auftritte. Ihren Namen und ihre Radiostimme erkannte jeder sofort, aber niemand wusste, wie sie aussah oder wer sie war, wenn sie ins Fitnessstudio ging, in ihrem Lieblingscafé Kaffee trank oder einen Einkaufswagen durch den Supermarkt um die Ecke schob.

Die einzigen öffentlich bekannten Fotos von Rachel waren eine Reihe von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ihr Ex-Mann während ihrer kurzlebigen Ehe gemacht hatte, als sie noch an der Uni war. Sie hatte kaum mehr Ähnlichkeit mit der Frau auf den Fotos, vielleicht aufgrund des Kamerawinkels oder der Grauschattierungen, vielleicht auch weil ihre Gesichtszüge seit dem dreißigsten Lebensjahr ausgeprägter waren.

Am Anfang, bevor der Podcast so erfolgreich wurde, war man mit der Bitte um ein Foto an sie herangetreten, das begleitend zu einem Artikel erscheinen sollte, in dem es um die Entwicklung des Podcasts zum Kult ging. Ihr Produzent Pete hatte die Idee gehabt, die alten Aufnahmen zu verwenden. Er hatte erklärt, dass Berichte über wahre Verbrechen oft Sonderlinge und Spinner auf den Plan riefen und auch den ein oder anderen Psychopathen. Anonymität, da waren sie sich einig, war ihr bester Schutz. Seitdem hatte sie ihre Anonymität gehütet wie ihren Augapfel, hatte öffentliche Auftritte genauso gemieden wie Fernsehshows, damit sie im Privatleben von niemandem erkannt wurde.

Deshalb war es ihr so unbegreiflich, dass ein x-beliebiger Fremder sie eindeutig genug erkannt hatte, um ihr auf der Raststätte eines abgelegenen Highways, bei der sie spontan angehalten hatte, eine an sie persönlich gerichtete Nachricht zu hinterlassen. Noch einmal warf sie einen Blick über die Schulter, dann riss sie den Umschlag auf und las den darin befindlichen Brief.

Liebe Rachel,

ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie mit dem Vornamen anrede. Ich habe das Gefühl, Sie so gut zu kennen.

Die im Brief angedeutete Intimität ließ Rachel zusammenzucken. Als sie das letzte Mal von einem Fan Post in diesem vertraulichen Ton bekommen hatte, war der Absender ein Sexualsadist gewesen, der sie zu einem Beischlafbesuch in seinem Hochsicherheitsgefängnis eingeladen hatte.

Rachel setzte sich auf den Fahrersitz ihres Wagens und las den Brief weiter, der auf von einem Spiralblock abgerissenem Papier geschrieben war.

Ich bin ein großer Fan, Rachel. Ich habe jede Folge Ihres Podcasts gehört. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie der einzige Mensch sind, der mir helfen kann. Meine Schwester Jenny wurde vor langer Zeit ermordet. Sie war erst sechzehn. Ich habe Ihnen zweimal geschrieben und Sie um Hilfe gebeten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn Sie wieder Nein sagen.

Rachel blätterte zur letzten Seite vor. Der Brief war unterschrieben mit: Hannah. Sie konnte sich nicht an Hannahs Briefe erinnern, aber das hieß nicht viel. Briefe landeten bei Pete oder bei ihrem Praktikanten, die beide die Flut an Nachrichten durchsahen, die an die E-Mail-Adresse des Podcasts geschickt wurden. Gelegentlich leitete Pete ihr einen Brief weiter, damit sie ihn selbst las.

In den Anfangstagen des Podcasts hatte Rachel alle Anfragen selbst gelesen. Teils kamen sie von Familienmitgliedern oder Freunden von unter Mordverdacht stehenden Menschen, weil sie den Ermittlungen nicht trauten, teils von Gefangenen, die ihre Unschuld beteuerten und sie um Rehabilitation baten. Sie hatte es sich zum Prinzip gemacht, jeden Brief persönlich zu beantworten, meist nachdem sie sich kurz mit dem Fall vertraut gemacht hatte, und oft mit dem Hinweis auf ehrenamtlich tätige Organisationen, die vielleicht helfen konnten.

Aber als die Anfragen immer mehr zunahmen, wurde die emotionale Belastung durch all die Menschen, die sie um Hilfe baten, einfach zu groß. Sie war zur letzten Hoffnung all derjenigen geworden, die irgendwann vom Justizsystem enttäuscht worden waren. Rachel erfuhr hautnah, wie groß ihre Anzahl war und dass sie alle das Gleiche wollten. Sie wollten, dass Rachel ihren Fall zum Thema der nächsten Staffel ihres Podcasts machte oder zumindest ihre beachtlichen Fähigkeiten als Investigativjournalistin nutzte, um ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.

Es war Rachel sehr unangenehm, dass sie den verzweifelten, am Boden zerstörten Menschen nur ein paar leere Trostworte zukommen lassen konnte. Die Last ihrer Erwartungen wurde so erdrückend, dass Rachel den Podcast beinahe aufgegeben hätte. Schließlich nahm Pete ihr die gesamte Korrespondenz ab, um sie zu schützen und dafür zu sorgen, dass ihr genügend Zeit für ihre Recherchen und das Verfassen ihrer Podcast-Geschichten blieb.

Der Brief an ihrer Windschutzscheibe war der erste, der es an Pete in seiner Rolle als menschliche Brandschutzmauer vorbeigeschafft hatte. Das erregte Rachels Interesse, trotz der nagenden Angst, derentwegen sie ihre Wagentür ein zweites Mal verriegelte, bevor sie weiterlas.

Es war Jennys Tod, der meine Mutter umbrachte. So sicher, als hätte man ihr mit einer 12-Kaliber-Schrotflinte in die Brust geschossen.

Obwohl es später Vormittag an einem heißen Sommertag war und sich ihr Wagen aufheizte wie ein Backofen, überlief Rachel ein Schauder.

Ich bin mein ganzes Leben vor den Erinnerungen davongelaufen. Habe mir wehgetan. Und anderen. Erst die Gerichtsverhandlung in Neapolis hat mich dazu gebracht, mich meiner Vergangenheit zu stellen. Deshalb schreibe ich Ihnen, Rachel. Jennys Mörder wird dort sein. In jener Stadt. Vielleicht im Gerichtssaal. Es ist an der Zeit, Gerechtigkeit zu üben. Sie sind die Einzige, die mir dabei helfen kann.

Die Tür eines Kleinbusses, die scheppernd aufflog, ließ Rachel hochschrecken. Sie warf den Brief auf den Beifahrersitz und fuhr eilig rückwärts aus der Parkbucht.

Sie war in Gedanken so sehr mit dem Brief und den mysteriösen Umständen seiner Zustellung beschäftigt, dass ihr erst bewusst wurde, in welchem Tempo sie über den Highway raste, als sie aus ihrem tranceartigen Zustand erwachte und die metallenen Leitplanken an sich vorüberrauschen sah. Sie war bereits mehr als zehn Meilen gefahren und hatte nicht die geringste Erinnerung daran. Sie ging vom Gas und wählte Petes Nummer.

Er ging nicht ans Telefon. Sie drückte auf die Taste für die automatische Wahlwiederholung, gab aber auf, als er nach dem vierten Versuch noch immer nicht abhob. Vor ihr, am Horizont, wurde der blaue Meeresstreifen am Ende des langen ebenen Highways immer breiter. Ihr Ziel war nicht mehr weit.

Rachel warf einen Blick in den Rückspiegel und bemerkte hinter sich auf der Fahrbahn eine silberfarbene Limousine. Das Kennzeichen kam ihr bekannt vor. Sie hätte schwören können, dass sie den Wagen im Laufe ihrer langen Fahrt schon mal gesehen hatte. Sie wechselte auf die andere Spur. Die Limousine tat das Gleiche und setzte sich direkt hinter sie. Rachel gab Gas. Der Fahrer des Wagens ebenfalls. Als sie bremste, bremste auch er. Wieder wählte Rachel Petes Nummer. Wieder nichts.

»Verdammt, Pete.« Sie schlug heftig auf das Lenkrad.

Die Limousine scherte aus und fuhr neben sie. Rachel drehte den Kopf, um den Fahrer zu sehen. In der verdunkelten Scheibe spiegelte sich die Sonne. Der Wagen überholte und verschwand nach mehrmaligem Spurwechsel zwischen anderen Autos. Auf Höhe einer riesigen Anzeigentafel auf dem grasbewachsenen Randstreifen wurde der Verkehr dichter, und Rachel ging vom Gas. Auf der Tafel stand: WILLKOMMEN IN NEAPOLIS, DEM TOR ZUR KRISTALLKÜSTE.

Neapolis lag eine dreistündige Autofahrt nördlich von Wilmington und ein gutes Stück abseits der Interstate, die die Hauptverkehrsader darstellte. Rachel hatte noch nie von dem Ort gehört, bis sie die bevorstehende Gerichtsverhandlung dort als Thema für ihre sehnsüchtig erwartete dritte Staffel von Schuldig oder nicht schuldig ausgewählt hatte.

Beim Halt an einer roten Ampel schaltete sie das Autoradio ein. Automatisch suchte es einen lokalen Sender; zwischen alten Countrysongs kamen an diesem trägen Samstagmorgen die Hörer zu Wort. Durch die verstaubte Windschutzscheibe betrachtete Rachel die Stadt. Ihr fehlte jeglicher Charme, wie Rachel das auch in tausend anderen Kleinstädten gesehen hatte, durch die sie im Laufe ihrer zweiunddreißig Jahre gekommen war. Die immer gleichen, allgegenwärtigen Tankstellenschilder. Schnellrestaurants mit fettverschmierten Fenstern. Einkaufsstraßen mit heruntergewirtschafteten Läden, die schon vor langer Zeit den Kampf gegen die Einkaufszentren verloren hatten.

»Wir haben einen Anrufer in der Leitung«, sagte der Moderator, nachdem die letzten Töne einer akustischen Gitarre verklungen waren. »Wie heißen Sie?«

»Dean.«

»Worüber möchten Sie heute reden, Dean?«

»Heutzutage sind alle so politisch korrekt, dass niemand mehr die Dinge beim Namen nennt. Also werde ich es sagen, wie es ist. Dieses Gerichtsverfahren nächste Woche ist eine Schande.«

»Wieso sagen Sie das?«, fragte der Moderator.

»Weil … Was zum Teufel hat sich dieses Mädchen dabei gedacht?«

»Sie geben dem Mädchen die Schuld?«

»Natürlich, verdammt. Es ist nicht in Ordnung. Das Leben eines Jungen wird ruiniert, weil sich ein Mädchen betrinkt und etwas Dummes macht, was es hinterher bereut. Wir bereuen alle irgendwas. Nur dass wir nicht versuchen, jemand anders dafür ins Gefängnis zu bringen.«

»Die Polizei und der Staatsanwalt müssen wohl der Ansicht sein, dass es sich um ein Verbrechen handelt, wenn sie den Fall vor Gericht bringen«, unterbrach der Moderator gereizt.

»Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe durchaus Mitleid mit ihr. Himmel, mir tut jeder in dieser miesen Situation leid. Aber am meisten bedauere ich den Blair-Jungen. Alles, wofür er gearbeitet hat, ist futsch. Dabei ist er noch nicht mal für schuldig befunden worden. Tatsache ist, diese Gerichtsverhandlung ist völlig überflüssig. Reine Zeitverschwendung. Und Verschwendung unserer Steuergelder.«

»Die Auswahl der Geschworenen mag abgeschlossen sein, aber die Verhandlung hat noch nicht begonnen, Dean«, erwiderte der Moderator pikiert. »Die Jury besteht aus zwölf ehrbaren Mitbürgern, die über seine Schuld oder Unschuld entscheiden werden. Es ist nicht unsere – oder Ihre – Aufgabe, darüber zu entscheiden.«

»Nun, ich hoffe jedenfalls, dass die Geschworenen richtig ticken, schließlich würde niemand mit halbwegs gesundem Menschenverstand zu einem Schuldspruch kommen. Niemals.«

Die Stimme des Anrufers wurde von den ersten Tönen eines Country-Hits abgelöst. Über die Musik hinweg sagte der Moderator: »Es ist soeben elf Uhr an einem sehr feuchten Morgen in Neapolis. Alle in der Stadt reden über den Blair-Prozess, der nächste Woche beginnt. Nach diesem Lied sprechen wir mit weiteren Anrufern.«

3

Rachel

Kaum war die Ampel auf Grün umgesprungen, trat Rachel das Gaspedal durch und schoss über die Kreuzung auf ihr Hotel zu. Es war ein modernes Vier-Sterne-Hotel an einer Strandstraße gegenüber der neuen Marina der Stadt, wo die Boote der Tagesbesucher eine glänzende weiße Reihe bildeten. Am größten Boot hing ein riesiges rotes Banner, mit dem für Tagesausflüge und Sportfischen zu den günstigsten Preisen in der Stadt geworben wurde.

Rachel überließ ihren Wagen dem Parkservice des Hotels und rollte ihren Koffer zur Rezeption. Check-in war erst in einer Stunde, aber man hatte ihr versprochen, ihr das Zimmer bereits früher zur Verfügung zu stellen.

Rachel war bewusst einige Tage vor dem Prozess in Neapolis eingetroffen, um Gewährsleute zu finden und die Menschen und den Rhythmus der Stadt kennenzulernen. Sie stand unter enormem Druck, die dritte Staffel besser zu machen als die letzten beiden. Eine Reihe von Nachahmern kopierte ihr ursprüngliches Format, mit unterschiedlichen Resultaten. Schuldig oder nicht schuldig musste frisch und wegweisend bleiben, sonst lief sie Gefahr, in der Versenkung zu verschwinden, weil sie von ehrgeizigen Rivalen überholt wurde. Kurz gesagt musste sie einen Podcast abliefern, der die ersten beiden Staffeln um Längen übertraf. Misserfolg war keine Option, das wusste Rachel. Deshalb hatte sie für Staffel drei einen Fall ausgewählt, der hochaktuell und kontrovers war und das Zeug hatte, für Gespräche in der Teeküche wie auch am Esstisch zu sorgen.

Zum ersten Mal würde sich Schuldig oder nicht schuldig mit einem aktuellen Prozess befassen, der gerade im Gericht stattfand. In den vorherigen Staffeln hatte Rachel alte Fälle aus früheren Jahren aufgegriffen, bei denen alles mit zeitlichem Abstand im Rückblick betrachtet wurde und zu denen im Internet massenhaft Informationen zur Verfügung standen.

Von einem Gerichtsverfahren zu berichten, das gerade stattfand, würde die Zuhörer auf eine virtuelle Geschworenenbank versetzen. Rachel würde ihnen Zeugenaussagen und Beweise in Echtzeit übermitteln, so wie sie im Gerichtssaal vorgetragen wurden, als wären die Zuhörer richtige Geschworene. Jede und jeder würde für sich aufgrund der Beweislage zu einem Urteil kommen können, während die Geschworenen berieten.

Staffel drei würde Rachels Durchhaltevermögen stärker fordern als alles zuvor. Sie plante, tagsüber im Gericht zu sein und abends die Podcast-Episoden aufzunehmen und dazu – sooft es ihr möglich war – auf der Webseite des Podcasts Zusammenfassungen des Geschehens im Gerichtssaal und Transkripte von Zeugenaussagen zu veröffentlichen. Das alles würde sie ohne Pete an ihrer Seite machen müssen. Er hatte einen Motorradunfall gehabt und konnte sie nicht begleiten. Aber er hatte darauf bestanden, ihr so gut wie möglich vom Krankenhausbett aus zu helfen.

Rachels erstes Interview sollte später am Nachmittag stattfinden, und sie wollte sich frisch machen und etwas anziehen, das bei der schwülen Hitze passender war. Vor allem wollte sie auspacken, damit sie anschließend die Stadt erkunden konnte, bevor ihre hektische Arbeitsphase begann. Ihr sank ein wenig der Mut, als ihr der Rezeptionist mitteilte, ihr Zimmer würde noch gereinigt.

Rachel ging in das Hotelcafé und setzte sich an einen kleinen runden Tisch. Hinter ihr stand ein vergoldeter Vogelkäfig. Sie nahm an, dass er nur zur Zierde diente, bis sie etwas rascheln hörte. Sie drehte sich um und sah einen braunen Vogel mit einem rötlichen Schwanz, der lustlos in seinem Futter herumscharrte. Ein Kellner kam vorbei. Sie rief ihn an ihren Tisch und bestellte ein Glas frisch gepressten Orangensaft.

»Was für ein Vogel ist das?«, fragte sie, als der Kellner mit ihrem Getränk kam.

»Eine Nachtigall«, erwiderte er. »Der Geschäftsführer hielt es für eine nette Idee, einen Singvogel in der Lobby zu haben. Das Problem ist, der Vogel kann nicht singen. Ich habe ihn nie auch nur piepsen gehört. Ein schöner Anblick ist er auch nicht gerade. Ehrlich gesagt glaube ich, der ist gar nicht echt. Ich glaube wirklich nicht, dass das eine Nachtigall ist.«

»Nun, ich bin nicht gerade eine Vogelexpertin, aber sogar ich sehe, dass dieser Vogel nicht glücklich ist«, erwiderte Rachel.

»Vielleicht.« Der Kellner zuckte hilflos mit den Schultern, als wollte er ihr zu verstehen geben, dass er auf das Wohlergehen des Vogels keinen Einfluss habe. »Sie sind wegen des Prozesses hier, stimmt’s?«, wechselte er das Thema.

»Wie kommen Sie darauf?« Rachel war schlagartig auf der Hut.

»Sie wirken nicht wie eine Urlauberin. Der Geschäftsführer meinte, wir würden ein paar Gäste bekommen, die sich wegen des Prozesses hier aufhalten. Medienleute. Auch Rechtsanwälte.«

Rachel wusste, dass er herauszufinden versuchte, in welche Kategorie sie fiel, aber sie hatte nicht vor, seine Neugier zu befriedigen. Es hatte seinen Grund, dass sie sich unter Petes Nachnamen im Hotel angemeldet hatte. Sie wollte nicht, dass irgendjemand im Hotel ihren richtigen Namen kannte.

»Ich vermute, der Prozess ist hier in der Gegend ein sehr emotionsgeladenes Thema«, sagte sie.

»Es wird gelegentlich hitzig«, gab er ihr recht. »Jeder kennt den Jungen, um den es geht. Einige persönlich, andere vom Hörensagen. Er ist hier ziemlich berühmt. Und die Stadt ist klein genug, dass sich so ziemlich jeder denken kann, wer das Mädchen ist, obwohl sein Name in den Zeitungen nicht erwähnt wird.«

»Wenn jeder jeden kennt, wundert es mich, dass die Verhandlung nicht in einen anderen Gerichtsbezirk verlegt wurde.«

»Ich habe gehört, dass sich der Richter geweigert hat, sie zu verlegen. Er hat gemeint, er hätte Vertrauen in die Geschworenen. Ich denke, er hat recht. Sie werden unparteiisch urteilen. Ich glaube nicht, dass hier jeder jeden kennt. Vielleicht früher mal. Neapolis ist kein so kleiner Ort mehr.«

»Leben Sie hier schon länger?«, fragte Rachel.

»Meine Eltern sind hierhergezogen, als ich zum Studieren gegangen bin. Ich besuche sie im Sommer und arbeite die Urlaubssaison über im Hotel.« Während er sprach, wischte er den Tisch neben Rachel ab.

»Dann gefällt es Ihnen wohl, wenn Sie jeden Sommer kommen, oder?«

»Es ist prima für Kinder und für alte Leute. Wenn man in meinem Alter ist, kann man hier nicht viel machen. Jobs gibt es hier jedenfalls keine«, fügte er hinzu. »Mein Dad sagt, diese Stadt kommt auf keinen grünen Zweig. Die Fabriken haben zu kämpfen. Fischfang und Tourismus bringen das meiste Geld. Auf beide ist kein Verlass. Der Fischfang war mal gut. Jetzt nicht mehr so. Und der Tourismus hängt immer von der Hurrikansaison ab.«

Rachels Telefon klingelte. Es war Pete. Der Kellner blieb in der Nähe und rückte Stühle gerade, die es eigentlich nicht nötig hatten. Rachel war klar, dass er ihr Gespräch mithören wollte. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, überlegte er krampfhaft, wieso ihm ihre Stimme so bekannt vorkam.

Das passierte regelmäßig. Rachels leise, gehauchte Radiostimme war sofort zu erkennen. Sie war ihr Markenzeichen. Das und ihr Anliegen, ihr Publikum mit Überlegungen zu den Missständen im Justizsystem zu konfrontieren, denen sie für ihren Podcast auf den Grund ging. Die Kombination machte ihre Hörer süchtig.

»Rachel Krall hat reale Verbrechen auf die gleiche Art sexualisiert, wie Nigella Lawson Spiegeleiern Sex-Appeal verliehen hat«, hatte ein Journalist in seiner Kolumne geschrieben. »Kralls verführerische Stimme und ihre Überlegungen verleihen ihrem Podcast über reale Verbrechen die Intimität eines Bettgesprächs. Kein Wunder, dass er der erfolgreichste Podcast im Land ist. Vermutlich könnte Ms Krall auch einen Podcast zu trocknender Farbe machen, und die Leute würden ihr bei jedem Satz an den Lippen hängen und dem seidigen Klang ihrer Schlafzimmerstimme lauschen.«

»Ich konnte deine Nachrichten nicht richtig verstehen, Rach«, sagte Pete. »Die Verbindung war grauenhaft. Aber ich habe zumindest verstanden, dass du etwas an deinem Wagen vorgefunden hast. Was war es?«

»Jemand hat mir einen Brief am Auto hinterlassen, während ich in einer Raststätte gefrühstückt habe. Er war an mich adressiert. Mit meinem Namen.« Rachel legte die Hände um den Lautsprecher, damit der Kellner nicht mithören konnte.

»Standen irgendwelche Drohungen drin?«, fragte Pete.

»Es war weniger der Inhalt als die Tatsache, dass er mir unter dem Scheibenwischer hinterlassen wurde. Jemand hat mich erkannt, Pete.«

»Irgendwann musste das kommen.« Pete seufzte. »Deinen Namen kennt jeder.«

»Aber nicht mein Gesicht. Die Leute erkennen mich nicht so leicht, und dieser Schuppen war wirklich im absoluten Niemandsland. Ich glaube nicht, dass die Leute hier jemals etwas von dem Podcast gehört haben. Es ist so abgelegen.«

»Was stand denn in dem Brief?«, fragte Pete.

»Etwas über ein Mädchen namens Jenny, das vor Jahrzehnten hier in Neapolis umgebracht wurde. Der Absender behauptet, uns schon ein paarmal gemailt und um Nachforschungen gebeten zu haben. Wir müssen eins dieser Antwortschreiben geschickt haben, die ich so hasse. Wir sollten die nicht mehr rausschicken, Pete. Sie verstören die Menschen. Lieber gar nicht antworten als die Leute abwimmeln.«

»Nur damit ich das richtig verstehe«, sagte Pete. »Nachdem diese Person dir mehrmals geschrieben und eine Absage bekommen hat, sieht sie dich zufällig an einer Raststätte irgendwo im Niemandsland, erkennt dich und hinterlässt einen Brief an deinem Wagen, während du frühstückst?« Pete klang ein wenig besorgt. »Das ist ein sehr sonderbarer Zufall.«

»Ja. Genau das meine ich«, erwiderte Rachel. »Ich wusste selbst nicht mal, dass ich dort halten würde, bis ich auf dem Highway das Restaurantschild gesehen habe. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der mir vor Monaten Fanpost geschickt hat und mit einer höflichen Absage abgespeist wurde, ausgerechnet in dem Moment an einer abgelegenen Raststätte ist, in dem ich dort eine ungeplante Pause einlege?«

»Wer immer dir diesen Brief hinterlassen hat, muss dir hinterhergefahren sein«, entgegnete Pete. »Hast du gemerkt, ob dir jemand gefolgt ist?«

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen guten Teil der Strecke immer mal wieder denselben Wagen gesehen habe. Kurz vor Neapolis habe ich ihn dann im dichten Verkehr verloren.«

»Kannst du ihn beschreiben? Hast du das Kennzeichen?«

»Du kennst mich doch, Pete. Ich kann einen Mazda nicht von einem Toyota unterscheiden, und bei den europäischen Autos ist sowieso alles zu spät. Ich denke mal, für jemanden, der mir durch mehrere Staaten folgt, um mir einen Brief unter den Scheibenwischer zu schieben, gibt es nur ein Wort.«

»Ein Stalker«, sagte Pete.

»Deswegen ist mein Nervenkostüm etwas strapaziert. Nicht wegen des Briefs. Der Brief beschäftigt mich zwar durchaus. Aber es geht darum, wie er mir zugestellt wurde. Um den vertraulichen Ton und um die Tatsache, dass, wer immer ihn ans Auto geheftet hat, mir dorthin gefolgt ist.«

»Ich könnte die Polizei bitten, mal einen Blick drauf zu werfen«, bot Pete an. »Vielleicht können sie was rausfinden. Nachdem du letztes Jahr diese Morddrohungen bekommen hattest, hat mein Ansprechpartner beim FBI gesagt, wir sollten in einem solchen Fall gleich Anzeige erstatten. Ich habe noch die Visitenkarte mit seiner Durchwahl«, fügte er hinzu. »Schick mir eine Kopie des Briefs. Ich schaue, was ich tun kann.«

»Lass uns das mit dem Brief erst mal für uns behalten«, widersprach Rachel. »Ich will die Polizei nicht mit reinziehen, noch nicht jedenfalls. Ich will nicht diejenige sein, die die Pferde scheu macht.«

»Wenn du meinst«, erwiderte Pete zögernd.

»Tut mir leid, Pete. Ich sollte dich mit diesem Kram nicht belästigen. Du bist im Krankenhaus und hast bestimmt Schmerzen.«

»Nein, die haben mir was gegen die Schmerzen gegeben. Glaub mir, alles, was mich von meiner momentanen misslichen Lage ablenkt, ist mir recht. Schick ihn mir, Rachel, ehrlich, ich flehe dich geradezu an. Ich kann dir versichern, wenn ich hier sterbe, dann aus purer Langeweile.«

»Ich komme mir wie eine Idiotin vor, Pete. Das ist garantiert harmlos.«

»Lieber paranoid als nicht genug auf der Hut sein, Rach. Da draußen läuft so mancher Irre rum, und ich wette, auf deren Liste stehst du ganz oben. Du musst die Augen wirklich offen halten.«

Nachdem Rachel aufgelegt hatte, fotografierte sie den Brief mit dem Handy und mailte ihn an Pete. Erst als sie die Seiten wieder in den Umschlag schob, sah sie, dass an der einen Ecke etwas geschrieben stand, fast wie ein PS.

Vielleicht sollten wir uns persönlich treffen. Ich warte um genau zwei Uhr am Anglersteg Morrison’s Point auf Sie.

Rachel riss den Umschlag in Streifen. Sie hatte nicht vor, sich mit einem anonymen Fan und möglichen Stalker an einem alten Anglersteg zu treffen. Pete hatte recht. Sie musste vorsichtig sein. Die erste Episode von Staffel drei war bereits ausgestrahlt worden. Ihre Fans wussten, dass sie in Neapolis war, um über den Prozess zu berichten. Sie wie auch alle anderen.

4

Schuldig oder nicht schuldig

Staffel drei, Episode eins: Opferbeschuldigung

Seit ich bekannt gegeben habe, dass ich für die dritte Staffel von einem Vergewaltigungsprozess berichten werde, fragen mich alle möglichen Leute, warum ich das tue. Meine Mutter. Mein Bruder. Mein Produzent. Sogar mein Ex rief an, um mir seine Vorbehalte mitzuteilen.

Der Satz »Rachel, bist du verrückt geworden?« kam mehrfach vor. Sie machen sich Sorgen, dass ich Menschen gegen mich aufbringe, egal wie ich von der Verhandlung berichte. Ich werde Menschen verletzen. Ich werde Hassmails und Beschimpfungen bekommen. Und, vielleicht noch beängstigender: Man wird mich auf Twitter fertigmachen.

Denn aus Gründen, die ich nicht verstehe, spaltet Vergewaltigung die Menschen.

Mord ist im Vergleich dazu unproblematisch. Alle sind sich einig, dass Mord eine abscheuliche Tat ist. Da gibt es keine Diskussionen. Keine sich widersprechenden Meinungen. Die Bibel sagt es ganz klar: »Du sollst nicht töten.«

In Bezug auf Vergewaltigung ist die Bibel ambivalent. Genau wie die Gesetzgebung zu Vergewaltigung seit Tausenden von Jahren.

In fast allen Epochen der menschlichen Geschichte war die Vergewaltigung von Frauen ein legitimer Teil der Kriegsbeute. Noch vor gar nicht so langer Zeit konnte ein Mann in einigen Bundesstaaten seine Ehefrau vergewaltigen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. In einigen Ländern darf ein Mann seine Ehefrau noch immer vergewaltigen, oder auch irgendeine Frau oder irgendein Mädchen, solange er sie hinterher heiratet.

Deshalb habe ich diesen Fall ausgewählt, statt mich in Staffel drei erneut mit einem Mordprozess zu beschäftigen. Ich möchte euch zum Denken anregen, wie Vergewaltigung und die Bedrohung durch Vergewaltigung das Leben von Frauen auf tausend verschiedene Arten beeinflussen.

Vermutlich gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb ich mich für diesen Fall entschieden habe. Lange bevor ich von dem Vergewaltigungsprozess in Neapolis hörte, hatte ich mich mit einem anderen Fall beschäftigt, der … Nun, ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass er mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Selbst heute kommen mir noch die Tränen. Die Gefühle sind wieder da. Wie ihr vermutlich hören könnt … verdammt, ich hatte versprochen, nicht zu weinen, wenn ich euch die Geschichte erzähle.

Das Opfer war in meinem Alter. Sie lebte im selben Häuserblock. Wir gingen im selben Supermarkt einkaufen. Wir nahmen nachts dieselben Abkürzungen durch den Park. Wir fuhren mit demselben Zug, vom selben Gleis. Deshalb, ja, traf mich ihr Tod sehr persönlich.

Es war mein Park. Mein Viertel. Und dort ist sie gestorben, auf einer feuchten Rasenfläche, wo meine Freunde und ich im Sommer Frisbee spielten.

Aber … wenn ich ehrlich bin, war da mehr als dieser schrecklich egoistische Gedanke, dass es auch mich hätte treffen können. Von all den Geschichten, über die ich als Kriminalreporterin geschrieben habe, hat mich ihre am meisten beschäftigt, und zwar wegen der Art, wie sie nach ihrem Tod behandelt wurde.

Ihren richtigen Namen werde ich nicht nennen, aber nennen wir sie doch Cat Girl. Sie liebte Katzen. Auf der Schulter hatte sie ein kleines Tattoo einer sphinxähnlichen Katze. So hat man sie identifiziert – anhand dieses Tattoos. Sonntags arbeitete sie in einem Tierheim und mittwochs in einer Suppenküche. Sie war nett und lustig. Nach allem, was man hört, war sie eine talentierte Jazzmusikerin mit einer rauen, beschwörenden Stimme, die mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte, als ich zum ersten Mal eine Aufnahme von ihr hörte. Als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, war sie außerdem eine gute Saxofonistin.

Cat Girl arbeitete neben Tierheim und Suppenküche auch noch in einem kleinen Jazzclub in Carytown im Stadtzentrum von Richmond. Musikliebhaber kamen wegen des Jazz dorthin. Collegestudenten kamen wegen der Happy-Hour-Angebote. Der Club lag ziemlich versteckt. Eine schmale Holzstiege führte vom Eingang in einer Seitengasse zu einem Keller hinunter. Er hatte mitternachtsblaue Wände und schäbige Tische voller Wasserflecken mit nicht zusammenpassenden Stühlen. Niemandem fiel das auf, weil man außer der Bühne in der Dunkelheit nichts erkennen konnte.

Es war ein Dienstagabend. Cat Girl unterbrach gelegentlich ihre Schicht, um ein paar Songs darzubieten. Irgendwann gab ihr ein hochkarätiger Plattenproduzent auf Talentsuche seine Visitenkarte und lud sie ein, für eine Band vorzusingen, die er gerade zusammenstellte. Das war der größte Erfolg, den sie je gehabt hatte. Im Autopsiebericht war seine Visitenkarte unter ihrer persönlichen Habe gelistet. Es war eine ernüchternde Mahnung, dass ihr Leben innerhalb von Stunden vom Höhenflug zur Tragödie wurde.

Als der Club schloss, ging sie zu Fuß nach Hause, statt ein Taxi zu nehmen. Vielleicht wollte sie ein bisschen runterkommen. Es war Frühsommer. Eine perfekte Nacht für einen Spaziergang. Also ging sie zu Fuß. Wieso auch nicht, stimmt’s?

Bis nach Hause waren es fünfzehn Minuten. Der letzte Teil war ein bisschen riskant. Vergesst nicht, es war mein Viertel. Ich kenne es wie meine Westentasche. Bevor sie die Abkürzung durch den Park nahm, schickte sie ihrem Freund eine Nachricht, dass sie gleich zu Hause sei. Den Rest könnt ihr euch vermutlich denken.

Ihre Leiche wurde von einem Jogger gefunden. Sie lag mitten im Park auf dem Rasen. Ihre Kleidung und ihre Haare waren nass. Es hatte während der Nacht geregnet. Ihre Unterwäsche lag zusammengeknüllt in einer Pfütze. Ihr Rock war hochgeschoben. Rings um die Kehle hatte sie Würgemale. Sie war vergewaltigt und erwürgt worden.

Am meisten bedrückte mich, dass ihr Mörder sie so entblößt hatte liegen lassen. Er hatte ihr alles genommen. Er hatte ihr das Leben genommen, und selbst im Tod musste er sie in einem letzten Akt der Erniedrigung demütigen.

In der Gegend, in der sie ermordet wurde, lebten vor allem Collegestudenten, die nicht auf dem Campus wohnten. In Windeseile verbreitete sich das Gerücht, sie sei einem Serienmörder zum Opfer gefallen. Die Hysterie könnt ihr euch vorstellen.

Das wurde nicht gerade besser, als die Polizei den Frauen im Viertel riet, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ihr wisst schon, das Übliche. Klemmen Sie die Schlüssel zwischen die Finger, damit Sie sie als Waffe benutzen können. Behalten Sie das Handy in der Hand, und wählen Sie die 9-1-1, wenn Ihnen jemand folgt oder Sie Angst haben. Wenn jede Frau, die Angst hat, die 9-1-1 anrufen würde, würde die Vermittlung zusammenbrechen. Damit leben Frauen jeden Tag.

Viele Frauen hatten den Eindruck, dass die Polizei eher Cat Girl die Schuld gab als ihrem Vergewaltiger und Mörder. Sie argumentierten, dass es Frauen möglich sein sollte hinzugehen, wo immer sie wollten. Wenn sie spät in der Nacht durch einen Park gehen, sollten sie dafür nicht kritisiert werden. Und erst recht sollten sie nicht vergewaltigt und ermordet werden.

Wenn Schulkinder von irgendeinem Amokläufer erschossen werden, fragt niemand, ob die Opfer nicht größere Vorsicht hätten walten lassen sollen. Niemand schlägt vor, dass die Opfer an dem Tag vielleicht die Schule besser hätten sausen lassen. Niemand gibt jemals den Opfern die Schuld.

Woher also kommt es, dass eine Frau nach dem Angriff unter Rechtfertigungsdruck gerät? »Wenn sie nur nicht allein nach Hause gegangen wäre.« »Wenn sie nur nicht die Abkürzung durch den Park genommen hätte.« »Wenn sie nur ein Taxi genommen hätte.«

Wenn es um Vergewaltigung geht, wird, so scheint mir, dauernd von »wenn sie nur« geredet. Nie dreht es sich um den Mann. Nie sagt jemand: »Wenn er sie nur nicht vergewaltigt hätte.« Es geht immer nur um die Frau. Wenn sie nur …

Als ich mögliche Fälle für Staffel drei recherchiert habe, musste ich oft an Cat Girl denken, wie man ihr die Schuld an der Vergewaltigung und an dem Mord gegeben hat.

Dann hörte ich von dem in Kürze beginnenden Gerichtsverfahren in Neapolis. Etwas daran hat mich so tief berührt, dass ich es nicht mehr aus dem Kopf bekam. Es erinnerte mich an Cat Girl, auch wenn der Fall in Neapolis in vielen Punkten ganz anders ist. In fast allen Punkten.

Eins ist allerdings genau gleich: das Spiel mit der Schuldzuweisung an das Opfer. Da hat sich gar nichts geändert. Genau wie bei Cat Girl habe ich gehört, wie Leute das Mädchen beschuldigen, das im Mittelpunkt des Falls in Neapolis steht.

In diesem Verfahren ist nicht das Opfer angeklagt. Angeklagt ist der Mann, der sie vergewaltigt haben soll. Dennoch könnte man den Eindruck bekommen, dass das Opfer ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, denn wie in den meisten Vergewaltigungsfällen steht hier Aussage gegen Aussage. Der mutmaßliche Vergewaltiger und das mutmaßliche Opfer. Wer von beiden sagt die Wahrheit?

Der Prozess beginnt nächste Woche. Wir sind gemeinsam mit dabei. Warten wir ab, wohin uns die Beweise führen.

Ich bin Rachel Krall, und dies ist Schuldig oder nicht schuldig, der Podcast, mit dem ihr auf der Geschworenenbank sitzt.

5

Rachel

Um vom Fenster ihres Hotelzimmers aus einen Blick auf das Meer erhaschen zu können, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen. Der Rezeptionist hatte unten bei der Übergabe der Schlüsselkarte behauptet, man habe ihr ein besseres Zimmer als das gebuchte gegeben, eins mit Meerblick. Dass der Blick vom rauchgrauen Glas des Marina-Restaurantkomplexes gegenüber verdeckt wurde, hatte er unerwähnt gelassen.

Rachel ließ, enttäuscht von dem wenig inspirierenden Ausblick, die weiße Netzgardine los und machte sich wieder daran, ihren Koffer auszupacken und sich für die Dauer des Prozesses in ihrem Übergangszuhause und -büro einzurichten.

Es war ausgestattet mit einem Schreibtisch, einem Brokatsessel, einer Kaffeemaschine sowie mit einer Bronzelampe, die auf dem blaugrauen Teppichboden stand. Im Badezimmer gab es eine verglaste Dusche, einen Stapel flauschiger weißer Handtücher und eine Ansammlung von Fläschchen mit farbloser Körperlotion und Haarshampoo. Das Zimmer roch nach Teppichschaum, Staubsaugerausdünstungen und Raumspray. Rachel zog gähnend die Schuhe aus, ließ sich auf die gestärkten weißen Bezüge des Doppelbetts sinken und starrte an die Decke, bis alles vor ihren Augen verschwamm. Sie hatte seit Mitternacht hinter dem Lenkrad gesessen. Sie sehnte sich nach Schlaf und war in Versuchung, ein Nickerchen zu machen, ermahnte sich aber, dass sie später am Nachmittag noch arbeiten müsse und nicht verschlafen dürfe.

Widerwillig stand sie auf, hängte ihre Kleidung in den Schrank und ordnete dann Aktenmappen, Laptop und Ladegeräte auf dem Schreibtisch an. Als sie damit fertig war, zog sie Shorts und ein T-Shirt an und machte sich auf zu einem kleinen Spaziergang, um sich ein bisschen die Beine zu vertreten.

Aus dem Hotel draußen zu sein und im Sonnenschein an der Strandpromenade entlangzubummeln, war unglaublich wohltuend. Nach einiger Zeit setzte sie sich auf eine Bank und schwelgte in den fast schon blendenden Farbexplosionen der Neonkleidung der Schwimmer im blauen Wasser und der Reihen von gestreiften Sonnenschirmen auf dem goldenen Sandstreifen. Sie fühlte sich so entspannt, dass sie sich kurz fragte, wie sie sich hier auf ihre Arbeit konzentrieren sollte. Sie durfte nicht aus den Augen verlieren, dass sie, auch wenn Neapolis ein Urlaubsort sein mochte, zum Arbeiten hier war.

Ein Arm in Arm gehendes weißhaariges Paar lächelte Rachel im Vorbeischlendern an. Rachel lächelte zurück und hörte sich auf einmal fragen, wo der Anglersteg Morrison’s Point sei. Sie bereute die Frage, noch während sie sie stellte.

»Morrison’s Point«, wiederholte der Mann. »Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das ist da drüben, hinter der Landzunge.« Er deutete nach Süden. »Da geht kaum noch jemand hin. Jedenfalls seit sie hier die Marina gebaut und die Strände hergerichtet haben.«

»Außer den Anglern«, widersprach seine Frau. »Da sind immer eine Menge Angler. Genau wie früher.«

»Ja«, stimmte der Mann zu. »Angeln kann man dort noch gut.«

»Ist es weit? Komme ich zu Fuß dahin?«

»Aber sicher doch. Gehen Sie, bis der Fußweg endet. Sie sehen den Steg am anderen Ende des Strands. Sie können ihn gar nicht verfehlen.«

Auf dem Weg Richtung Anglersteg schalt sich Rachel, dass sie gegen eine Grundregel für Kriminalberichterstatter verstieß: Triff dich nicht mit Fans, die dir eine Nachricht unter dem Scheibenwischer hinterlassen. Niemals.

Rachel neigte dazu, sich nicht an Regeln zu halten, also ging sie weiter. Schneller und schneller eilte sie über die Promenade, um pünktlich an dem Steg zu sein. Die Promenade endete, und Rachel sprang in den Sand hinunter. Sie zog die Schuhe aus und lief unten am Wasser entlang, sprang über Seetang und versuchte, außer Reichweite der hereinflutenden Wellen zu bleiben.

Von der nächsten Landzunge aus hatte sie einen guten Blick auf den Anglersteg Morrison’s Point. Aus der Ferne sah er alt und baufällig aus, aber aus der Nähe konnte man erkennen, dass er aus solidem, altem Holz gebaut war.

Eine Handvoll Angler war über den Steg verteilt, den Blick auf ihre Nylonschnüre gerichtet. Einer der Angler, der vornübergebeugt auf einer roten Kühlbox saß, in der Hand eine Angel, auf dem Kopf einen tief in die Stirn gezogenen Leinenhut, sah aus, als wäre er im Halbschlaf.

Rachel ging zum Ende des Stegs, lehnte sich gegen das Geländer und beobachtete die Manöver eines Segelschiffs in der Ferne. Die Sonne ließ das Wasser glitzern.

»Haben Sie heute schon etwas gefangen?«, fragte sie einen Angler in der Nähe, der sich mit vor Konzentration gerunzelter Stirn über seine Schnur beugte. Als Antwort trat er den Deckel von einem weißen Eimer, der neben seinem Stuhl stand. Rachel warf einen Blick hinein. Zwei silberne Fische schwammen in Kreisen darin herum.

»Vorhin hatte ich eine Flunder an der Angel. Hab sie zurückgeworfen. Zu klein.« Er deutete die Größe des Fisches mit den Händen an.

»Kommt mir groß vor«, sagte Rachel.

»Nein, das ist nichts«, erwiderte er. »Als ich noch ein Kind war, haben wir dreimal so große Fische gefangen, ohne uns besonders anzustrengen. Ist meilenweit der beste Ort zum Angeln. Keine Felsen hier. Alles Sand. An windstillen Tagen kann man die Fische im klaren Wasser sogar sehen. Sie können sich nirgendwo verstecken.«

»Klingt, als würden Sie hier schon ewig angeln.«

»Ich war immer mit meinem Urgroßvater hier. Diesen Anglersteg gibt es seit über hundertzwanzig Jahren. Der hat mehr Hurrikans überlebt, als Sie zählen können. Als Sandy auf Land traf, dachten wir, er würde davonfliegen. Aber er hat es gut überstanden.«

Rachel drehte sich um und hielt nach Hannah Ausschau. Sie selbst war zur angegebenen Zeit am Steg gewesen. Aber außer den Anglern und einem glatzköpfigen Mann, der den Strand entlangjoggte, war niemand zu sehen. Sein Hund lief hinter ihm her und kläffte die Wellen an.

Rachel betrachtete eine Bronzetafel, die in eine der hölzernen Geländerstangen des Stegs eingelassen war. Eingraviert war eine kurze Widmung an die Mannschaft eines Kutters, die 1927 in einem Sturm umgekommen war. Es gab noch weitere Tafeln zur Erinnerung an Seeleute, deren Schiffe im Lauf der Jahre gesunken waren. Die auffälligste war einem Handelsschiff gewidmet, das im Zweiten Weltkrieg ganz in der Nähe im Atlantik von einem deutschen U-Boot torpediert worden war.

»Die Küste hier in der Gegend ist ein Friedhof. Mein Daddy hat immer behauptet, dass es hier spukt. Nachts kommen die Geister der …« Die Schnur des Anglers zuckte. Abrupt hörte er auf zu reden und holte rasch die Schnur ein, bis ein leerer Haken aus dem Wasser auftauchte. »Davongekommen«, murmelte er und versah den Haken mit einem frischen Köder. Dann stand er auf, um die Schnur wieder ins Wasser zu werfen.

»Haben Sie irgendjemanden warten sehen?«, fragte Rachel, nachdem er die Angel in die richtige Position gebracht hatte. »Ich sollte mich hier mit jemandem treffen. Einer Freundin«, fügte sie hinzu und sah sich erneut um. »Ich kann sie nirgendwo entdecken.«

»Könnte nicht behaupten, dass ich jemanden hätte rumstehen sehen. Außer Ihnen. Aber das heißt nicht, dass niemand hier war. Ich habe den Blick immer auf die Schnur gerichtet. Man muss schnell sein, sonst sind sie weg.«

Rachel spürte, dass ihre Haut allmählich zu brennen anfing. Die Sonne war intensiv. Rachel bereute, dass sie keine Sonnencreme aufgetragen hatte. Sie hatte nicht damit gerechnet, so lange draußen zu bleiben, und schon gar nicht hatte sie vorgehabt, am Steg darauf zu warten, dass Hannah auftauchte. Sie hätte nicht einmal sagen können, weshalb sie hierhergekommen war. Sie war in Neapolis, um für den Podcast vom Prozess zu berichten. Sie konnte Hannah nicht helfen. Sie hatte gar nicht die Zeit. Der Prozess würde ihre gesamte Zeit und Energie in Anspruch nehmen.

Dennoch blieb sie. Sie schaute den Strand hinauf und hinab. Niemand war auf dem Weg zum Steg. Der Strand lag verlassen da, seit der Mann und sein Hund verschwunden waren. Das alte Paar, das ihr den Weg beschrieben hatte, hatte recht gehabt. Außer den Anglern kam niemand hierher.

Eine Möwe kreischte. Rachel wirbelte herum und sah zu, wie sie auf einen Fischschwarm hinunterstieß. Die Fische huschten unter dem Steg in Deckung. Weitere Möwen kamen herbeigeflogen und kreisten über dem Wasser, aber der Schwarm blieb unter dem Steg.

Das ist doch lächerlich, dachte Rachel. Sie hatte einen beträchtlichen Teil des Nachmittags verloren, und sie würde keine weitere Sekunde verschwenden. Sie hatte lange genug gewartet.

Als sie über den Steg zurückging, sprang ihr ein glänzender Metallgegenstand ins Auge. Es war ein Taschenmesser, das in einem der Pfosten des Holzgeländers steckte. Rachel ging in die Hocke, um es sich genauer anzuschauen. Mit dem Taschenmesser war ein Briefumschlag an das Holz gespießt worden. Die Klinge steckte so tief im Holz, das Rachel das Messer nur unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft herausziehen konnte. Es gelang ihr gerade noch, nach dem Papier zu greifen, bevor es zwischen die Bretter des Stegs fiel. Es war ein Briefumschlag. In der ihr inzwischen schon vertrauten Handschrift stand darauf ihr Name.

Rachel klappte das Messer ein und steckte es in die Tasche. Dann sah sie sich den Holzpfosten genauer an. Jemand hatte an der Stelle, an der der Briefumschlag gehangen hatte, ein Herz in den Pfosten geschnitzt. Mit der scharfen Spitze eines Messers war sorgfältig eine Inschrift in das Holz geritzt worden: In liebevoller Erinnerung an Jenny Stills, die hier brutal ermordet wurde, als sie gerade sechzehn war. Die Gerechtigkeit wird siegen.

Rachel erinnerte sich, dass genau an dieser Stelle vorhin ein Angler zusammengesunken auf einer roten Kühlbox gesessen hatte. Der Angler war verschwunden.

Sie setzte sich auf den Holzboden, ließ die Beine vom Steg baumeln und riss den Umschlag auf. Dort, wo ihn das Messer durchstochen hatte, hatte er ein großes Loch.

Rachel hörte das gedämpfte Klingeln ihres Handys. Sie holte es aus der Tasche. Es war Pete, aber als sie dranging, war er bereits auf die Mailbox umgeleitet worden. Sie wählte die Mailbox an und presste das Handy fest ans Ohr, um über den Wind hinweg seine Nachricht verstehen zu können.

»Rach, ich habe Tina angerufen, die Studentin, die im Frühjahr als Praktikantin bei uns war. Sie erinnert sich an E-Mails mit der Bitte, den Tod eines Mädchens namens Jenny zu untersuchen. Tina hat mit dem üblichen Formbrief geantwortet. Die Absenderin war nicht glücklich. Sie hat uns zurückgeschrieben. Uns angefleht, ihr zu helfen. Tina hat ihr erneut eine Ablehnung geschickt. Daraufhin hat die Absenderin aufgehört, uns E-Mails zu schicken.«

Der letzte Teil von Petes Nachricht ging in lautem Gelächter unter. Teenager kamen auf den Steg gerannt, der zu schwanken anfing, kletterten über das Geländer und sprangen laut kreischend in die Wellen. Ein Aufplatscher folgte dem anderen, bis alle bis auf ein Mädchen mit langen blonden Haaren im Wasser waren. Das Mädchen stand unschlüssig auf dem schmalen Vorsprung, mit dem Rücken zum Geländer. Die anderen traten Wasser und warteten, dass sie ihnen folgte.

»Komm schon«, rief einer von ihnen.

Das Mädchen zögerte.

»Jetzt spring schon!«

Das Mädchen holte tief Luft und sprang ins Wasser, wobei es Rachel und den Brief nass spritzte. Das Papier war feucht, die Tinte fing an zu verlaufen, als Rachel zu lesen begann.

6

Hannah

Rachel, ich habe Ihnen vor fünf Monaten von meiner Schwester Jenny geschrieben. Ich bekam eine Antwort von Ihrem Büro. Sie war von Ihnen unterschrieben, aber ich hatte den Eindruck, dass sie nicht von Ihnen verfasst war. In dem Brief schrieben Sie, dass es Ihnen zutiefst leidtue, von meiner Tragödie zu hören, dass Sie mir aber nicht helfen könnten. Sie haben mir alles Gute gewünscht und Ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass meiner Schwester doch noch Gerechtigkeit widerfahren würde.

Ich weiß Ihre Wünsche zu schätzen. Wirklich. Gleichzeitig – und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich das sage – sehe ich nicht, wie das passieren sollte. Nicht ohne Ihre Hilfe. Die Polizei hat vor langer Zeit aufgegeben. Sie sind die Einzige, dir mir jetzt noch helfen kann. Wenn ich davon nicht fest überzeugt wäre, hätte ich Ihnen an der Raststätte nicht den Brief hinterlassen. Sie sahen verwirrt aus, als Sie ihn gefunden haben. Ich war mir nicht sicher, ob Sie ihn lesen würden. Aber Sie haben ihn gelesen. Wenn nicht, wären Sie nicht zu dem Anglersteg gekommen und würden jetzt nicht diesen Brief lesen.

Ich weiß, dass Jenny für Sie nur ein Name ist, deshalb möchte ich Ihnen vermitteln, was sie für mich bedeutet hat. Vielleicht überlegen Sie es sich dann doch noch anders.

Jenny hatte lange weizenblonde Haare und die gleichen hellblauen Augen wie unsere Mutter. Auf Nase und Wangen hatte sie helle Sommersprossen. Wenn sie lächelte, sah man die schmale Lücke zwischen ihren Vorderzähnen, die sie hasste. Ich fand immer, das war das Schönste an ihr.

Jenny war mehr als nur meine große Schwester. Sie kümmerte sich um mich, wenn meine Mutter arbeitete, was häufig der Fall war, weil Mom, bis es mit ihrer Gesundheit bergab ging, zwei Arbeitsstellen hatte. Jenny holte mich von der Schule ab und nahm mich zum Supermarkt mit, wo wir im Aufenthaltsraum der Angestellten unsere Hausaufgaben machten, bis Moms Schicht vorbei war. Manchmal, wenn Mom länger arbeiten musste, fuhren wir mit dem Bus nach Hause, und Jenny bereitete das Abendessen zu. Der Verlust meiner Schwester hat ein riesiges Loch in mein Herz gerissen, das nie verheilt ist.

Nach Jennys Beerdigung ging es mit meiner Mutter rasch zu Ende. Ihre Haut nahm die graue Farbe eines absterbenden Baums an. Ihr Blick war trüb. Sie bewegte sich mit der Teilnahmslosigkeit einer alten Frau. Am erschreckendsten war, dass sie sich zum ersten Mal seit ihrer Diagnose keine Mühe mehr gab, ihr Leiden zu verbergen.

Vor Jennys Tod pflückte Mom immer Zitronen von unserem Baum und quetschte sie mit der Hand aus, um einen Krug mit Limonade zu machen. Die ganze Zeit redete sie voller Enthusiasmus über ihre Pläne für den Sommer und über eine Reise, die sie uns für das Jahr darauf versprochen hatte. Dabei wusste sie vielleicht bereits damals, dass es niemals dazu kommen würde.

Nach Jennys Tod war nichts mehr. Keine Hoffnung. Keine Pläne. Keine Gedanken an die Zukunft. Mom hörte auf zu kämpfen. Sie kapitulierte. Ohne ihren Lebenswillen breiteten sich diese unermüdlichen Eindringlinge in ihrem Körper aus und hinterließen nichts als zerfressene Zellen.

Tag und Nacht lag sie mit dem Gesicht zur Wand im Bett und starrte Fotos von Jenny an. Es war fast, als würde sie dem Leben den Rücken kehren. Und mir. Wenige Wochen nach Jennys Tod wurde der Sarg meiner Mutter neben Jennys Grab in die Erde gesenkt. Ich war bei der Beerdigung nicht dabei. Ich war in der Klinik.

Als es mir besser ging, schlug mir die Psychologin, eine hübsche Frau mit einem herzförmigen Gesicht und kurzem dunklen Haar, deren Namen ich längst vergessen habe, vor, mit mir zum Friedhof zu fahren, damit ich Blumen auf ihre Gräber legen konnte. Sie meinte, es sei wichtig, sich zu verabschieden. Ich ignorierte ihr Angebot und blieb auf meinem üblichen Platz am Boden vor dem Klinikfenster sitzen, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, und schaute durch die Scheiben auf Hecken, die zu eckiger Perfektion geschnitten waren.

Ende der Leseprobe