16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Promedia Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Vor dem Hintergrund der ankommenden Flüchtlinge vertieft sich der Riss auch in den Wohlfahrtsgesellschaften Westeuropas. Quer durch alle weltanschaulichen Lager bricht ein Konflikt zwischen zwei Fraktionen auf: "Grenzen zu", verlangen die einen, "No border", skandieren die anderen. Hinter den unterschiedlichen Ideologien verbergen sich handfeste Interessen: Von Unternehmerseite wird die Deregulierung des Arbeitsmarktes begrüßt; die neue Mittelschicht freut sich über die Multikulturalisierung der Gastronomie und die kostengünstige Verfügbarkeit häuslicher Dienste; die alte Arbeiterklasse, die von der Konkurrenz am Arbeitsmarkt bedroht ist, hofft, dass höhere Grenzzäune die Unerwünschten abhalten. Ob fremdenfeindlich oder fremdenfreundlich, beide Lager weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie instrumentalisieren die Grenze in Hinblick darauf, wie sie – durch Befestigung oder durch Abbau – dem Wohlergehen der eigenen Gruppe in der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Vision davon nutzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Ähnliche

Andrea KomlosyGrenzen

© 2018 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien

Cover: Gisela ScheubmayrLekorat: Gregor Kneussel

ISBN: 978-3-85371-860-5

(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-434-8)

Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien

E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de

Die Autorin

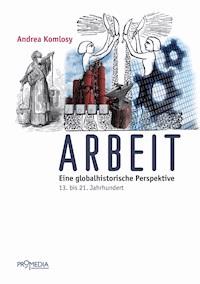

Andrea Komlosy, geboren 1957 in Wien, ist Professorin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Sie arbeitet zu Themen der Globalgeschichte und ihrer Verflechtung mit regionalen Beziehungen. Zuletzt ist von ihr bei Promedia erschienen: Arbeit. Eine globalhistorische Perspektive. 13. bis 21. Jahrhundert (4. Auflage 2015).

Einleitung

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs triumphierte über lange Jahre die Ideologie der Grenzenlosigkeit: Die von den staatssozialistischen Regierungen gezogenen Barrieren zum Westen waren endlich weg, innerhalb der EU-Schengen-Staaten folgte die Aufhebung der Binnengrenzen, bald würde es überhaupt keine Grenzen auf der Welt mehr geben.

Seit einigen Jahren kippt die proklamierte Grenzenlosigkeit. Sie hat dem Ruf nach Wiedererrichtung von Grenzen Platz gemacht: gegenüber den in der EU und den USA Zuflucht suchenden MigrantInnen, gegenüber chinesischen Firmenübernahmen, gegenüber einer Islamisierung der europäischen Gesellschaft u. v. a. m.

Diese Tendenzen geben Stimmungen wieder. Mit den real existierenden Grenzen haben sie rein gar nichts zu tun. Denn das Zeitalter der offenen Grenzen beruhte auf einer rigiden Abschottung gegenüber Menschen aus Drittstaaten. Die Grenze war nicht aufgehoben, sondern lediglich an die EU-Außengrenze verlagert und – mit der Verlagerung nach außen – in ihrer Wirkung potenziert worden. Umgekehrt bedeutet das aktuelle Revival der Grenzen keineswegs ein Ende der grenzenlosen westlichen Einmischung in aller Welt. Die westlich dominierten internationalen Finanzorganisationen verordnen Kapitalverkehrsfreiheit, Freihandel und Nichtdiskriminierung. Sie nehmen damit den Regierungen des globalen Südens die Instrumente aus der Hand, ihre Märkte zu schützen und ihren BürgerInnen Arbeit und Einkommen zu verschaffen. Aufkeimende Bemühungen nachholender Entwicklung und überregionaler Integration in Westasien, Afrika oder Lateinamerika wurden und werden politisch delegitimiert oder sogar militärisch destabilisiert. Mannigfaltige Interventionen produzieren immer mehr Opfer; Flüchtlinge suchen ihr Heil im reichen Norden. Dort errichtet man unter dem euphemistischen Titel eines »Migrationsmanagements« Schleusen, wo sich die Zentrumsländer unter denjenigen, die die Grenzen überwunden haben, die Gefügigsten und am besten Ausgebildeten aussuchen können, während die anderen dem illegalen Arbeitsmarkt oder der zwangsweisen Rückführung anheimfallen.

Vor diesem Hintergrund vertieft sich der Riss auch in den Wohlfahrtsgesellschaften des globalen Nordens. Quer durch alle weltanschaulichen Lager bricht ein Konflikt zwischen den zwei Fraktionen auf: »Grenzen zu«, verlangen die einen, »No border«, skandieren die anderen. Die Protagonisten stehen einander unversöhnlich und verständnislos gegenüber. Hinter den unterschiedlichen Ideologien verbergen sich handfeste Interessen: Von Unternehmerseite wird die Deregulierung des Arbeitsmarktes begrüßt; die neue Mittelschicht freut sich über die Multikulturalisierung der Gastronomie und die kostengünstige Verfügbarkeit häuslicher Dienste; die alte Arbeiterklasse, die von der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bedroht ist, hofft, dass höhere Grenzzäune die Unerwünschten abhalten. Ob xenophob oder xenophil, die beiden Lager weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie instrumentalisieren die Grenze in Hinblick darauf, wie sie dem Wohlergehen der eigenen Gruppe in der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Vision davon nutzt.

Einmal als ein Instrument, das an der Staatsgrenze, der EU-Außengrenze oder ubiquitär überall dort, wo böse Fremde vermutet werden, hochgezogen werden soll, um so soziale Errungenschaften, kulturelle Eigenheiten, die Sicherheit und das vermeintlich friedliche Zusammenleben der Einheimischen zu gewährleisten. Auf der anderen Seite wird die Grenze selbst zum Feindbild stilisiert, die die Freiheit des Austauschs, der Bewegung und des Aufenthalts bedroht, und durch das Wunschbild des freien Pulsierens von Menschen, Waren, Kulturen und Werten ersetzt, das durch Vermischung Bereicherung und Auffrischung bringt.

Es handelt sich beim Wunschbild Grenze und beim Feindbild Grenze um eine Überbewertung dessen, was Zäune, Mauerbau, Passerteilung, Visa, Einwanderungs-, Arbeitsmarkt- oder Asylquoten bzw. ihre Abschaffung bringen können. In die Grenze werden ebenso wie in die Grenzenlosigkeit Hoffnungen projiziert, die diese niemals erfüllen können. Umgekehrt stellen Grenzen tatsächlich Mechanismen bereit, mit denen Staaten und Staatenbünde wirtschaftliche und politische Weichen stellen und Vor- und Nachteile für Bürger und Arbeitskräfte erwirken können.

Wer welche Politik der Grenze als vorteilhaft erachtet, hängt stark von der sozialen Lage und der wirtschaftlichen Tätigkeit ab: Interessenvertretungen von Unternehmern, Lohnabhängigen, aber auch von bestimmten Branchen oder Regionen setzen die Regierungen unter Druck, ihre diesbezüglichen Forderungen umzusetzen. Auch MigrantInnen und Schutzsuchende bedienen sich der Grenze, um Unbill, Not oder Verfolgung durch Ortswechsel zu entgehen. Diese Akteure können die Grenzen durch ihren Gebrauch nur indirekt beeinflussen, insofern sie durch ihre Mobilität Verschärfung oder Liberalisierung hervorrufen, sich ansonsten aber dabei den Grenzregimen anpassen und den für sie günstigsten Weg wählen.

Grenzen sind kein Ausnahmezustand, sondern eine Grundkonstante im Zusammenleben von Menschen und Gemeinwesen. Dabei treten Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen in mannigfaltigen Erscheinungsformen auf. Es gibt politisch-administrative, militärische, ökonomische, soziale, kulturelle, geschlechtliche und weltanschauliche Grenzen, um nur die wichtigsten zu nennen. Sie alle haben vielerlei Ausprägungen, ob es sich um den Raum der Politik, der Wirtschaft, der Sozialordnung und der Einkommensverteilung, der kulturellen Identität und der Repräsentation handelt. All diese Bereiche verbinden sich unter unterschiedlichen historischen Umständen in ganz spezifischer Weise im Raum, wo sie uns als zusammengesetzte Grenzen gegenübertreten. Nicht immer handelt es sich dabei um geographisch festmachbare, zusammenhängende Räume. Jede physisch-geographische Grenze im Raum ist jedoch Ausdruck und Spiegel politischer Machtverhältnisse, ökonomischer Kräfteverhältnisse, sozialer Ungleichheit und kultureller Differenz.

All diese Grenzen sind Gegenstand von Interessenkonflikten, politischer Gestaltung sowie individueller und kollektiver Praxis – schon im Moment ihrer Entstehung ebenso wie in ihrer Handhabung, etwa bei der Auseinandersetzung um Nutzung und Eigentum, um staatsbürgerliche Rechte, um sozialen Aufstieg, bei den Bemühungen um nachholende Entwicklung, bei der Verteidigung kultureller Eigenheit oder bei der Akkulturation: Überall geht es um Fragen der Grenzziehung und Grenzüberschreitung. Ohne Grenzen kann nichts bewahrt und nichts überschritten werden.

Die Praxis der Grenze ist viel komplexer, als es die Wunschbilder von »Grenzen zu« und »No border« wahrhaben wollen. Grenze ist ein Instrument in der Ausgestaltung menschlicher Beziehungen und kann somit in jedem Sinne benutzt werden. Es lässt sich ebenso wenig abschaffen wie das Bedürfnis nach räumlicher Bindung und Identifikation – Territorialität –, die im Laufe der Geschichte ebenfalls ganz unterschiedliche Ausprägungen erfuhr.

Der Gebrauch der Grenze schafft Inklusion und Exklusion, er unterliegt Machtverhältnissen, Aushandlungssystemen, gesellschaftlichen Interessen und Entwürfen. Art und Ausformung von Grenzen sind also immer umstritten; ihre Form ebenso wie der Konflikt über ihre Formgebung zeigen regionale Unterschiede und ändern sich im Verlauf der Geschichte. Dabei ziehen sich Grundmuster, die aus globaler Ungleichheit und sozialen Gegensätzen vor Ort entstehen, durch den Diskurs über die Grenze. In diesem Diskurs wird Grenze zu einer zentralen Kategorie der Vorstellungswelt der Zeitgenossen. Grenze existiert nicht nur als Strukturierungselement von Raum und sozialer Ordnung, sondern auch in den Köpfen und Emotionen. Dieser Diskurs reflektiert die Spaltung in die einen, die Grenzen abschaffen und die anderen, die sie hochziehen wollen.

Das vorliegende Buch will ein verwickeltes Phänomen ordnen und durchschaubar machen. Da Grenze für viele Hoffnungen und Ängste herhalten muss, wird sie in verschiedenste Richtungen stilisiert, hochgejubelt, dämonisiert, verschleiert. Es ist geradezu paradox, wie in Zeiten, in denen schwerwiegende Fortifikationen von Grenzen vorgenommen werden – zwischen den Wohngegenden der Reichen und Armen, an Staats-, Block- und Wohlstandsgrenzen – der Mythos der Grenzenlosigkeit die herrschenden und die widerständigen Interessen gleichermaßen im Banne hält.

Die Autorin schreibt gegen die Stilisierung der Grenze zum Wunschbild oder zum Feindbild an. Sie zeigt die Entwicklung von Grenzen und deren wechselhaften Gebrauch im Laufe der Geschichte auf und lotet damit sowohl das Herrschaftspotenzial als auch das Schutz- und Befreiungspotenzial von Grenzen aus.

Last but not least zeigt das Nachdenken über Grenzen, dass Grenze nicht bloß Gegenstand, sondern auch Methode ist: Methode beim Erkennen von Ungleichheit, ihrer Durchsetzung und Verschleierung, und Methode beim Entwickeln und Umsetzen sozialer Gerechtigkeit. In diesem Sinn ist jede Politik eine Politik der Grenze. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, Fremdbestimmung durch Grenze durch Selbstbestimmung der Grenze zu ersetzen.

Aufbau

Das Buch beginnt mit einer kurzen begriffsgeschichtlichen Einführung. Es folgen die drei Hauptabschnitte »Chronologie der Territorialität«, »Typologie der Grenzen« und »Grenzregime und Politik der Grenze« sowie ein Ausblick.

Den Ausgangspunkt bildet die Territorialität des Menschen. Die Darstellung greift in die Frühzeit der Menschheitsgeschichte aus und zeigt in einem chronologischen Abriss die Entwicklung räumlicher Ordnung, Zugehörigkeit und Markierung von Patchwork-artigen, überlappenden Personenverbänden bis hin zum linear begrenzten modernen Staatsbürgerstaat. Gleichzeitig wird der Konflikt zwischen überregionalen Netzwerken und flächenhaften Herrschaftsansprüchen behandelt, der auch den aktuellen Auseinandersetzungen um ungehinderten Güter- und Kapitalverkehr auf der einen Seite, und Schutzmaßnahmen im Interesse regionaler Gemeinwesen auf der anderen Seite zugrunde liegt.

In einem nächsten Schritt wird Ordnung in die Vielfalt von Grenzen gebracht. Eine Typologie ordnet Grenzen verschiedenen Typen zu und zeigt diese anhand von Beispielen aus der europäischen Geschichte auf. Elementare Grenzen des Menschseins werden ebenso behandelt wie politische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Grenzen. Dabei stellt sich die Frage, wie verschiedene Formen politischer Grenzziehung mit sozio-ökonomischen und kulturellen Grenzen zusammenspielen, einander gegenseitig bedingen oder miteinander in Widerspruch geraten.

Das nächste Kapitel ist Grenzregimen und den Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung einer Politik der Grenze gewidmet. Ob im Waren- und Personenverkehr, beim sozialen Auf- und Abstieg, bei der kulturellen Abgrenzung oder beim Kulturtransfer: Grenzen dienen der Markierung von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit, sie werden als Herrschaftsmittel zur Erlangung und Absicherung einer sozial und ökonomisch privilegierten Position einer Gruppe oder eines Gemeinwesens eingesetzt. Ebenso können sie auch als Mittel zur Befreiung aus Abhängigkeit dienen – einerseits, indem sie überschritten werden, andererseits, indem sie der Bevormundung einen Riegel vorschieben und Freiraum für eigenständige Entwicklung eröffnen. Grenzen im Dienst der stärksten ökonomischen Akteure steht eine Politik der Grenze als Instrument der kleinräumigen Selbstbestimmung im Dienste selbstbestimmter regionaler Integration gegenüber.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit wird in immer wieder neuen Konstellationen von den Herrschenden ausgenutzt, um soziale Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft auszublenden und statt einer Politik des globalen Ausgleichs Fremde oder AusländerInnen als Sündenböcke abzustempeln. Das Bedürfnis nach Solidarität mit Entwurzelten und Zwangsmobilisierten wird in immer neuen Konstellationen von den Herrschenden ausgenutzt, um die Entwurzelung ebensolcher Menschen weiterhin betreiben zu können. Der grenzenlose Zugriff auf die globale Arbeitskraft verbindet sich mit dem grenzenlosen Hilfsangebot der westlichen Helfer. Eine Lösung der globalen Ungleichheit, die über Grenzen vermittelt wird, kann nur in der Anerkennung des Rechts aller Menschen und Gemeinwesen bestehen, in ihren Grenzen leben und die Politik der Grenze selbst bestimmen zu dürfen.

Das Buch holt – mit Ausnahme einiger Exkurse in die ältere Geschichte menschlicher Gemeinwesen – ins europäische Hochmittelalter aus. Es ist in seinen historischen Rückgriffen jedoch stets an gegenwärtigen Fragestellungen orientiert. Es will keine geschlossene Erzählung liefern, sondern bietet historische Perspektiven auf Grenzen in ihrer Vielfalt und Verbindung. Die Erzählung folgt den Entwicklungen der europäischen Geschichte. Sie kann sich freilich nicht auf diese begrenzen, liegen die historischen Ursprünge von Stadtstaaten und Reichen doch im eurasischen Altertum und die Ursprünge der linearen Abgrenzung nationalstaatlicher Territorien im Konflikt über die Aufteilung der kolonialen Einflusssphären europäischer Großmächte begründet. Seit sich europäische bzw. westliche Prosperität auf weltweite Einflussnahme stützt, haben sich die westlichen Zentren nach außen der globalen Grenzenlosigkeit verschrieben: durch koloniales Ausgreifen, durch Beherrschung von Technologie, Finanzen und Kommunikation, durch Festlegung der Regeln, welche Politik der Grenze zur Anwendung kommen darf. Die westlichen Staaten und Staatenbündnisse selbst wurden und werden dabei allerdings nur soweit für Waren, Kapital und Personen aus dem globalen Süden geöffnet, wie es den eigenen Interessen entsprach.

Die globale Erweiterung europäischer Präsenz und Deutungshoheit führt die LeserInnen immer wieder in andere Weltregionen – nicht zuletzt auch deshalb, weil die Folgen der europäischen Durchdringung, aber auch die antikolonialen und postkolonialen Bemühungen um eigenständige Entwicklung ständig auf Europa bzw. den Westen zurückwirken.

Der Text baut auf zahlreichen wissenschaftlichen Kontroversen, Handbüchern, Internetressourcen und Zeitungsberichten sowie auf Vorarbeiten der Autorin zum Thema Grenzen auf. Im Unterschied zu diesen stehen hier nicht regional und zeitlich begrenzte Fallstudien im Vordergrund, sondern eine breite Auseinandersetzung mit dem Phänomen Grenze. Die Referenzen sind sparsam gehalten und beziehen sich auf Werke, deren Ideen und Resultate direkt in den Text eingeflossen sind. Für Daten und Fakten, die zum Allgemeinwissen zählen und in Lexika und Handbüchern nachgeschlagen werden können, erfolgt kein Quellennachweis. Das Buch zielt in erster Linie auf eine wissenschaftlich fundierte, jedoch allgemein verständliche Verknüpfung verschiedener Themenbereiche, ohne die Grenzen in ihrer Vielfalt und Komplexität nicht zu begreifen sind. Die wesentlichen Inspirationen stammen von Gesprächen und Debatten mit FreundInnen, KollegInnen sowie Studierenden, ohne die ich das Buch nicht schreiben hätte können. Mein ganz besonderer Dank gilt Hans-Heinrich Nolte für seine Hinweise und Kritik. Das Buch versteht sich nicht nur als Hintergrundinformation, sondern auch als eine klare Stellungnahme in der Auseinandersetzung um zukünftige Politiken der Grenze. Dafür liegt die Verantwortung allein bei der Autorin.

Andrea KomlosyWien, im Jänner 2018

Begriffe

Diesem Buch liegt ein weiter Grenzbegriff zugrunde. Es wäre also irreführend, die Bedeutung von »Grenze« nur auf ihre räumliche Erscheinungsform zu beschränken. Wir bleiben in unseren Betrachtungen jedoch insofern am Boden, als uns die Wirkungsweise politischer, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Grenzen im Raum interessiert. Darüber hinausgehende abstrakte Vorstellungen von Grenzen sowie metaphorische Verwendungen des Grenzbegriffs bilden keinen Gegenstand der Untersuchung, können auf der Ebene der Begrifflichkeit jedoch nicht ausgeklammert werden.

Der räumliche Niederschlag von Grenzen leitet zu einem anderen zentralen Begriff über, zur Territorialität (vgl. Kapitel 1). Territorialität wird in diesem Buch nicht auf die flächenhafte Staatlichkeit beschränkt, die im Europa der Frühen Neuzeit herausgebildet wurde und durch die koloniale Erweiterung global ausgriff. Territorialität dient vielmehr als Oberbegriff, in dem Menschen im Allgemeinen, vor allem aber soziale Gruppen und politische Gemeinwesen ihre Vorstellungen von Gemeinsamkeit mit einem bestimmten Territorium verbinden. Territorialität kann kleinräumig oder großräumig verstanden werden, sich auf einen Ort, eine Verbindungslinie, ein Netzwerk oder ein flächenhaftes Gemeinwesen beziehen; sie kann räumliche Exklusivität beanspruchen und in Konflikt mit anderen Territorialitätsvorstellungen geraten oder in einander überlagernden Räumen koexistieren. Wir legen den verschiedenen Begriffen für »Grenze« und »Begrenzung« unterschiedliche Territorialitätsmuster zugrunde, die die Menschheitsgeschichte von der Jäger-und-Sammlerinnen-Zeit über antike Imperien, das kaleidoskop-artige Mehrebenensystem mittelalterlicher Personenverbandsherrschaft, über moderne Flächenstaaten bis hin zu den globalen Assemblagen von Staat und multinationalen Güterketten der letzten Jahrzehnte prägen. Vor dem Hintergrund dieses Wandels erschließt sich uns die Notwendigkeit, den Sprachgebrauch immer wieder an neue Territorialitätsregime anzupassen. Heimtückischerweise bleiben die bereits existierenden Begriffe meist erhalten, sodass wir zwischen älteren und neueren Wortbedeutungen unterscheiden müssen.

Limes – Grenze – Border – Frontière

Der Begriff »Grenze« (Granitz, Gränitz, Grenitz) kam in der deutschen Sprache zu einem Zeitpunkt auf, als der Deutsche Orden im 13. Jahrhundert den baltischen und slawischen Stämmen in Nordosteuropa militärisch die Stirn bieten und sein Herrschaftsgebiet im Raum fixieren konnte (Nolte 2004:55). In dieser Situation der Konfrontation (von lat. frons»Stirn«) fand das slawische granica Eingang in die deutsche Sprache. Martin Luthers Schriften trugen maßgeblich zur Verbreitung bei. Es dauerte allerdings mehrere Jahrhunderte, bis das Wort »Grenze« seinen zonalen Charakter im Sinn von »Landmark« verlor und die Bedeutung von »Grenzlinie« annahm. Im 18. Jahrhundert wurde »Grenze« zunehmend als Ausdruck verwendet, »der von dem raum jenseits der grenze mehr oder weniger absieht und das wort so den bedeutungen ›schranke, abschlusz, ziel, ende‹ nähert« (Grimm 1999, Bd. 9, Sp. 134).

Da wir uns nicht auf die lineare Bedeutung von »Grenze« beschränken, wird das Wortfeld in seiner gesamten Bandbreite angesprochen. Bevor »Grenze« seit dem 16. Jahrhundert die älteren Bedeutungen überlagerte und verdrängte, waren andere Begriffe vorherrschend: Saum, Bord, Mark. Sie bezogen sich auf politische Abgrenzungen, die nicht in einer Linie, sondern in einem mehr oder weniger breiten, politisch nicht eindeutig zuordenbaren Grenzgebiet zu Tage traten. Diese Gebiete konnten auch zu befestigten Grenzzonen ausgebaut werden, die auf Herrschaftsexpansion zielten: die Marken. Grenzstreifen zwischen Feldern benachbarter Grundbesitzer bezeichnet man bis heute als »Rain«. Lineare, markierte Grenzen fanden sich im Mittelalter vor allem als Besitzgrenzen. Im politischen Bereich war die wichtigste lineare Grenze die durch Sonderrechte, Mauern und Befestigungen gekennzeichnete Stadtgrenze. Zahlreiche deutschsprachige Bezeichnungen für privatrechtliche sowie politische Grenzziehungen leiten sich von lateinischen Wurzeln ab.

Die lateinische Sprache zeigt ein ausdifferenziertes Begriffsinstrumentarium. Es entwickelte sich, wie Helene Breitenfellner (2016:18–22) herausgearbeitet hat, aus dem römischen Privatrecht: finis und limes bezeichnete die Vereinbarung zweier Besitzer über die Abgrenzung ihrer Besitzungen. Öffentliche Grenzen betrafen vor allem die administrativen Unterteilungen zwischen Provinzen des Reiches, während das Reich in der Republiks- und frühen Kaiserzeit grundsätzlich einen universellen, sprich grenzenlosen (infinitum lat. unendlich) Geltungsanspruch hatte. Die Vorstellung einer territorialen Begrenzung des Imperiums kam erst im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit der Errichtung der Befestigungsanlagen am Limes auf. (Rufin 1993:160). »Limes« bezeichnet seither eine lineare politische Grenze, auch wenn diese im Römischen Reich einen zonalen und mitunter expansiven Charakter hatte. Die Begriffe für verschiedene Arten von Abgrenzungen und Grenzräumen (limen – Grenzwege; limes – Reichsgrenze, finis – Grenze eines Territoriums; fines – von Grenzen eingeschlossene Fläche; terminus – Grenzrain, Trennung von Besitz; termini – Grenze, Mark; confinium – Grenzstreifen; frons – Stirnseite, vordere Schlachtreihe) erfassten auch die Unterteilung der Zeit sowie die Ordnung abstrakter Gedanken und Prozesse. Sie fanden in zahlreiche andere Sprachen Eingang, etwa definieren – Definition, limitieren – Limit, terminisieren – Termin; konfrontieren – Front, Konfrontation u. a. m. im Deutschen.

Jede Sprache deckt die Breite des Wortfeldes auf spezifische Art und Weise ab, für die regionale historische und kulturelle Entwicklungen Ausschlag gebend waren (siehe die lexikalische Entsprechungstabelle von Begriffen in Latein, Deutsch, Englisch und Französisch). Dabei kam es immer wieder zu begrifflichen Übernahmen aus anderen Sprachen, wie etwa das deutsche Lehnwort Grenze aus dem Slawischen (granica) aufzeigt. Das Wortfeld und die Verwendung der einzelnen Begriffe veränderten sich mit der politischen Verfassung der Gemeinwesen und den sich verändernden Vorstellungen von Territorialität. Dabei tauchten neue Begriffe auf, etwa »Grenze«, oder aber ältere Begriffe änderten ihre Bedeutung und verdrängten Bezeichnungen, die nicht mehr zu den jeweils vorherrschenden Vorstellungen einer Grenze passten (Medick 1993:200). Mit der Herausbildung flächenhafter Staatlichkeit in der Frühen Neuzeit löste im Deutschen »Grenze« das ältere »Mark« ab.

Im Französischen löste das ursprünglich stark militärisch konnotierte frontière das ältere limite d’état als Bezeichnung für Staatsgrenze ab, verschmolz seit dem 16. Jahrhundert mit der Vorstellung »natürlicher« Grenzen des Staates und steht seit der Französischen Revolution für die »nationale« Grenze (Fèbvre 1988; Nordman 1986:58). Im Englischen steht seit dem 19. Jahrhundert der frontier-Begriff im Zeichen von Eroberung und Siedlungskolonisation des amerikanischen Westens. Als Bezeichnung für die moderne Staatsgrenze haben sich boundary oder border, das ursprünglich eher eine zonale Bedeutung hatte, etabliert (Anderson 1996:9f; Prescott 1978:31). Frontier wurde in der Folge auf andere Erweiterungs- und Erschließungsvorgänge übertragen, die entweder apologetisch als zivilisatorischer Fortschritt oder kritisch als Kolonisierung, Zurichtung und Aneignung im Dienste von politischer Herrschaft oder ökonomischer Ausbeutung gefasst wurden (Komlosy 2016:37; Moore 2015:51).

Sprachfeld »Grenze«: Saum, Zone, Linie, Erweiterung, Ende

Typus

Latein

Deutsch

Englisch

Französisch

Grenzzone im Sinn von Zwischenraum

confinium

termini

limes im Sinn von Querweg

Saum

Bord

Rain

border(land)

bounds

confines

marche

confins

Besitzgrenze

Linie

Mauer

finis

terminus

limes im Sinn von Besitzgrenze

murus

vallum

Grenze

Schwelle

Mauer

Wall

boundary

limit

wall

limite(s)

mur

Umstrittene Grenzräume, befestigte Grenzzonen, Erweiterungsraum

limes

frons

(Althochdeutsch: marcha)

Mark

Front (franz. Lehnwort 16. Jh.)

(Altengl: mearc)

frontier (franz. Lehnwort 16. Jh.),

US frontier wird im 19. Jh. zum Inbegriff der Erweiterungsgrenze

frontière (militärisch; verbindet sich im 16. Jh. mit der »natürlichen« Staatsgrenze)

Lineare

(politische) Grenze

finis

limes (seit 2. Jh. u. Z.)

Grenze (slaw. Lehnwort, ersetzt ab 16. Jh. das ältere Mark)

boundary

border

limite d’état (wird im 16. Jh. zunehmend von frontière ersetzt)

Potenzial

Endlichkeit

Begrenzung

termen

terminus

linia

Limit

Schwelle

Schranke

Grenze

Begrenzungslinie

Ende

limit

(de)limitation

finality

bounding

(de)termination

end(line)

limite

limitation

fin

terme

Grenzzeichen

termen

terminus

Grenzstein

Grenzmarkierung

border stone

border mark

demarcation bounds

borne

démarcation

Quellen: Anderson 1996; Bauer/Rahn 1997; Breitenfellner 2016; Fèbvre 1988; Grimm 1999, Bd. 9; Medick 1993; Nordman 1986; Prescott 1978.

1. Chronologie der Territorialität

»Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.« Gemäß diesem Befund von Georg Simmel (2006:23) erfordert die Annäherung an das Phänomen »Grenze« die Untersuchung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Trennlinien, die Menschen voneinander unterscheiden, sowohl als Ausdruck von Zugehörigkeit als auch von Herrschaft. Kapitel 2 dieses Buches ist diesen Trennlinien gewidmet. Dieses Kapitel nähert sich der Grenze vom Raum her. Dabei handelt es sich nicht um eine Bevorzugung der physischen Geographie, im Gegenteil: Der soziale Charakter des Raums ist unbestritten, Räume werden gemacht. Es geht um die Erzeugung des Raumes, seine Gewordenheit, Strukturierung, wie Menschen ihn wahrnehmen und sich mit ihm in Beziehung setzen. Der Bezug zum Raum gibt überhaupt erst den Ausschlag dafür, welche Grenzen sich in bestimmten historischen Verhältnissen herausbilden.

Die flächenhafte Ausgestaltung, die mit der europäischen Expansion in die Kolonien getragen wurde und von dort die flächenhafte Territorialisierung der Mutterländer dynamisierte, hat zu einer Engführung der Vorstellung von Territorialität geführt. Territorialität ist mit flächenhafter staatlicher Autorität und Rechtsprechung als Ausdruck von Souveränität verschmolzen. Diese Gleichsetzung ist seit dem Umbruch der Weltwirtschaft in den 1980er-Jahren, der auch unter dem Begriff »Globalisierung« firmiert, im Aufbrechen begriffen. Die Beschleunigung von Staatsgrenzen überschreitender Interaktion, transnationale Unternehmensorganisation und Global Governance schränken die Souveränität der Staaten ein. Territorialität muss deshalb als ein Phänomen angesehen werden, das sich unter unterschiedlichen historischen Bedingungen immer wieder neu und anders ausprägt.

Im Gegensatz zu einem engen, am modernen Flächenstaat orientierten Verständnis, das bis vor kurzem die Regel darstellte, wird Territorialität hier als weiter, universeller, aber wandelbarer Begriff verwendet: Menschen sind territoriale Wesen, die Räume mit Ansprüchen auf Nutzung und Eigentum, Zugehörigkeit und Identifikation ausfüllen und physisch und symbolisch als »ihre« markieren. Diese Aneignungspraxis von Raum wird als Territorialität gefasst (Diener/Hagen 2012:27). Wenn der Mensch als räumliches Wesen bezeichnet wird, das mit der Zuordnung immer auch Grenzen setzt, soll damit keinem biologistischen Muster von »natürlichem« Raumverhalten das Wort geredet werden. Im Gegenteil, Territorialität kann höchst unterschiedliche Ausgestaltung erfahren. Sie ist weder per se flächenhaft noch exklusiv. Die Geschichte zeigt sowohl Tendenzen zur ausschließlichen, flächenhaften Beschlagnahme von Räumen wie von überlappenden, multiplen Territorialitäten. Zu ein- und demselben Zeitpunkt koexistieren sesshafte Lebensweisen, die mit der Inbesitznahme eines Territoriums verbunden sind, und mobile, nomadische Lebensweisen, die sich Territorien nur insoweit aneignen, als und solange sie diese nutzen. Territorialität wird also nicht als Platzgehabe aufgefasst, sondern als eine soziale Praxis räumlicher Inbeziehungsetzung von Mensch und Umwelt.

Auf dieser Grundlage wird in diesem Kapitel das menschliche Grundbedürfnis von räumlicher Zuordnung und Aneignung betrachtet, das von kleinräumiger Gruppenbildung und Vergemeinschaftung zu komplexen Formen politischer Verfassung reicht.

1.1. Mensch und Territorialität

Hier geht es um die Frage, ob der Mensch ein territoriales Wesen ist, ob die räumliche Verortung und Zuordnung eine biologische Voraussetzung hat und von welcher Beschaffenheit die davon erfassten Räume sind. Die Überprüfung unseres persönlichen Verhaltens kann erste Anhaltspunkte liefern. Wir wissen bereits in den kleinsten Dingen des alltäglichen Lebens, wo wir unsere persönlichen, familiären oder Gruppen-Grenzen ziehen. Ob wir uns in eine Menschenmenge einordnen, unser angestammtes Fleckchen im Kleiderschrank verteidigen, unser Badetuch am Strand oder den Gebetsteppich neben der Autobahnstation auflegen: wir stecken ständig Bereiche ab und ziehen Trennlinien zwischen uns und andere. Leben bedeutet, auf allen möglichen Ebenen Grenzen zu setzen (bordering). Bordering ist eine menschliche Eigenschaft. Warum das so ist, darüber ringen biologistische, sozio-biologische und sozio-konstruktivistische Theorien um die Deutungshoheit (Greverus 1969).

VerhaltensforscherInnen beziehen ihre Argumentation aus Platzverhalten und Raumanspruch im Tierreich und schließen daraus auf den Menschen. Der biologischen Determination wurde lange Zeit die menschliche Vernunft als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber gestellt. Diese Grenze ist im Zeitalter der Auseinandersetzung um Tierrechte teilweise ins Wanken geraten. Die beiden Komponenten, Determination und Freiheit, erscheinen nicht mehr als einander ausschließend. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive zeigt sich, dass menschliche Territorialität an keinen von vornherein vorgegebenen Raum gebunden ist. Lern- und Erfahrungsraum erweitern sich im biologischen Reifeprozess und – abhängig von Kommunikations- und Bewegungsmöglichkeiten – mit dem Grad der intellektuellen Aufnahmefähigkeit. Darüber hinaus hat die historische und die kultur- und sozialanthropologische Forschung empirisches Anschauungsmaterial für die Vielfalt der Möglichkeiten territorialen Verhaltens bereitgestellt.

Wenn es also unbestreitbar ein Bedürfnis nach räumlicher Identifikation gibt, sind die Weisen, in der Menschen Raum als »ihren« definieren und markieren, höchst unterschiedlich. Wie die Beziehung einer Gruppe zum Raum geregelt wird, hängt maßgeblich mit dem historischen Kontext, den materiellen Bedürfnissen, Lage und geopolitischen Konstellationen zusammen. Beispiele aus der Zeit früher Jäger- und Sammlerinnen-Kulturen zeigen den Möglichkeitsraum auf, der in manchen Fällen in exklusiven Ansprüchen von Haushalts- und Familiengruppen auf Land- und Ressourceneigentum zum Ausdruck kommt, während in anderen Fällen Ressourcen erst dann beansprucht werden, wenn sie genutzt werden. Dies schließt multiple Nutzer ein, die einander gegenseitig respektieren und durch Beziehungspflege sicherstellen, dass keiner der Nachbarn ausgegrenzt wird. Ein Bindeglied zwischen exklusiver und von Anlass und Bedürfnis abhängiger Nutzung sind Zwischenräume, die als Puffer von keiner Gruppe beansprucht werden (Diener/Hagen 2012:20f).

Zentrale Bedingungsfaktoren für die Ausprägung des territorialen Verhaltens stellen Macht- und Herrschaftsverhältnisse dar, die das bei allen Menschen vorhandene Bedürfnis nach räumlicher Ein- und Zuordnung in konkrete politische und soziale Mechanismen zur Aufrechterhaltung von Kontrolle, Zugang und Ausschluss überführen. Es kann also keinen Zweifel geben, dass Raum und Grenze vom Menschen gemacht sind und je nach historischen Umständen einer ständigen Transformation unterliegen.

Territorialisierung und Grenzsetzungen wiesen im Lauf der Geschichte höchst unterschiedliche Gruppen- und Raumgrößen auf. Territorialität korrespondiert mit Abgrenzung: Diese Grenzen gehen durchaus durch das von der Gruppe selbst bestimmte Territorium hindurch und schließen Nicht-Integrierte als »Andere« von der Territorialität einer bestimmten Wir-Gruppe aus. Das kann bis zur Stigmatisierung gehen, was bei den Ausgegrenzten unter Umständen ihrerseits territoriale Erfahrung erweckt und ein Selbstverständnis als Minderheit bewirkt, die eigene Räume belegt.

Territorialität ist demnach weder ein allumfassender noch ein exklusiver Raumbezug, sondern Ergebnis subjektiver und kollektiver Verortung, die mehrere, einander überlappende, gleichzeitig aber auch durchbrochene Räume aufweist. Der Raumbezug schließt in seiner Reichweite verschiedene Stufen von der Familien-, Haushalts- und Stammesgruppe bis hin zu größeren und komplexeren Gemeinwesen ein. Dichte und Intensität von Austausch und Kommunikation können variieren. Unterschiedliche Sachverhalte können einen Raum schaffen, der durch einander überlagernde, mehr oder weniger flächenhaft verstandene Netzwerke gekennzeichnet ist. Solche Herrschafts-, Aktions- und Identifikationsräume sind nach außen, also zur Welt, potenziell offen. Ob und wieweit überregionale Verortungen wahrgenommen werden, hängt vom Erfahrungshorizont ab.

Hier wird also ein Territorialitätsbegriff verwendet, der nicht an bestimmte soziopolitische Formationen, wie den modernen Staat, gebunden ist, sondern vom menschlichen Bedürfnis nach räumlicher Verortung von Aktivität und Identität ausgeht, die zwischen den Polen Sicherheit und Begrenzung einerseits, Öffnung und Erweiterung andererseits oszilliert. Verändern sich die Umstände der territorialen Einbettung, wird Territorialität dem neuen Rahmen angepasst. Die Weltgeschichte ist voll solcher Anpassungen. Dies kann zu neuen Einschreibungen einzelner Gemeinwesen ins größere Ganze führen, etwa das in modernen Staaten entstehende Nationalbewusstsein, oder das in Industriegesellschaften entstehende Arbeiterbewusstsein; eine andere Gruppe von Menschen mag sich – mit positiver oder negativer Konnotation – als »vaterlandslos« oder »heimatlos« definieren oder »überall zu Hause« fühlen. Erfahrungs- und Identitätsraum im Sinne einer grenzenlosen »Weltgesellschaft« entsteht dabei allenfalls für eine kleine Elite. Als philosophische Denkmöglichkeit besteht eine solche räumlich nicht eingeschränkte Utopie (wörtlich: jenseits des Ortes) freilich und manifestiert sich von der internationalen Solidarität des Proletariats bis hin zum Kosmopolitismus globaler ExpertInnen und Manager. Es ist im Prinzip zwar möglich, wie es etwa durch die Erweiterung der Europäischen Union passiert, die Wir-Gruppe auszuweiten und die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden auch auf der Ebene der politischen Souveränität in immer weitere Ferne zu verschieben: Der Unterschied zwischen drinnen und draußen wird damit freilich an den äußeren Grenzen akzentuiert und erhöht. Wenn die Ungleichheit wächst, nimmt das Aggressionspotenzial zu. Eine Alternative zur ständigen Erweiterung wäre die Wahrnehmung der Möglichkeiten einer erneuten »Beheimatung« des Menschen in kleineren Satisfaktionsräumen. Die Kulturwissenschaftlerin Ina-Maria Greverus (Greverus 1969:25) plädiert als Alternative zur kosmopolitischen Grenzenlosigkeit für einen »planetarischen Humanismus«, der sich durch »die Belassung der notwendigen Grenzen der ›Eigenwelten‹und eine Erweiterung der Kontakte durch Wissen um andere Eigenwelten« auszeichnet.

Territorialität des Menschen ist mithin eine durch biologische Determinanten beeinflusste anthropologische Konstante, deren spezifische Ausprägung unterschiedliche Sozialgruppen, Gemeinwesen und Räume hervorbringt. Die territoriale Verortung schafft Sicherheit, erzeugt jedoch auch Konflikte, die auf allen sozialen und räumlichen Ebenen Aggression sowie Abwehr und Verteidigung produzieren. Konflikte werden durch den ungleichen Zugang zu Macht und Ressourcen bestärkt, umgekehrt können sie durch Verteilungsgerechtigkeit und Mechanismen zur Konfliktbereinigung abgebaut werden.

1.2. Stadtstaaten und Imperien (bis ins 13. Jahrhundert)

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung politischer Gemeinwesen, die über die lokale Stammesgesellschaft hinausreichten. Materielle Voraussetzung dafür stellte die Erwirtschaftung eines Mehrproduktes dar, das über die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung vor Ort hinausging und sowohl berufliche als auch soziale Differenzierung einleitete. Unter diesen Voraussetzungen kam es im Neolithikum erstmals zur Herausbildung von politischen Herrschaftsträgern, die mit Gewaltandrohung und gegen Schutzversprechen das Mehrprodukt abschöpften und dabei ihren Herrschaftsraum ausdehnten. Welche Variationsbreite von überregionalen Herrschaftsverbänden gab es und wie gingen diese mit Raum und Fläche um?

Im Wesentlichen gab es drei Typen früher Staaten bzw. politischer Gemeinwesen: Überregional agierende Stammesgesellschaften, Stadtstaaten und Imperien (Diener/Hagen 2012:25). Die Territorialität von überregionalen Stammesgesellschaften beruht auf Beweglichkeit und ihrer militärischen Überlegenheit, sesshafte Stämme ihrer Oberherrschaft zu unterwerfen; sie beschränkt sich weitgehend auf die Kommunikationskanäle und -knoten. Ein Stadtstaat ist ein souveränes Gemeinwesen mit beschränktem Einzugsgebiet, das aus einem städtischen Kern mit umliegenden, Ackerbau betreibenden Dörfern besteht. Ein Imperium entsteht, wenn ein expandierender Stadtstaat oder eine nomadische Gruppe ihre Herrschaft über ein größeres, aus mehreren Stammesgesellschaften bestehendes Territorium ausdehnen kann. Diese Entwicklungstendenz zum Imperium ist jedoch nicht zwingend, können Stadtstaaten doch auch Handels- und Kommunikationsnetze mit großräumigem Einzugsbereich bilden, ohne imperiale Herrschaft zu begründen. Auch mobile Stammesgesellschaften können ihre Handels- und Kommunikationsnetze durch Überfälle und systematische Kontrolle sesshafter Gesellschaften zu einem imperialen Herrschaftsverband ausbauen. Die drei Arten von Gemeinwesen weisen also keine zwingende Abfolge auf. Sie traten in unterschiedlichen Kombinationen und Abfolgen als Grundformen politischer Vergemeinschaftung bis in die Neuzeit auf.

Die Entwicklung sozial differenzierter Gemeinwesen nahm ihren Ausgangspunkt in den klimatisch begünstigten, fruchtbaren Zonen der Welt, die bis heute das genetische Regenerationsreservoir der Nahrungspflanzen bilden. Sie werden nach dem russischen Botaniker, der sie in den 1920er-Jahren identifizierte, als Wawilow’sche Zentren bezeichnet und erstrecken sich von Mittelamerika und den Anden über den Mittelmeerraum, Westasien und Nordindien bis Südostasien und China. Als ältester Stadtstaat der Welt gilt Sumer (seit 4000 vor unserer Zeitrechnung), in der Folge entstanden weitere Stadtstaaten an Tigris und Euphrat. Als ältestes Reich der Weltgeschichte gilt das Akkadische, das sich im 24. Jahrhundert v. u. Z. ebendort herausbildete und mehrere bestehende Stadtstaaten inkorporierte. Andere bekannte Stadtstaaten entstanden bei Phöniziern, Griechen und Philistern im Mittelmeerraum, Yoruba in Westafrika, Malaien in Südostasien, Maya und Azteken in Zentralamerika (Diener 2012:25ff). Prominente Imperien mit dauerhaftem Bestand waren das Assyrische, das Persische, das Sassanidische, das Ägyptische, das Römische, das Chinesische und das Aztekische Reich. Aramäer, Amoriten, Skythen, Hunnen, Awaren oder später Mongolen kontrollierten als Reiternomaden und Viehzüchter Verbindungsräume zwischen den Sesshaften, konnten durch militärische Kompetenz und Beweglichkeit jedoch auch entlang der Handels- und Verkehrswege Mehrprodukt abschöpfen und zumindest vorübergehend in politische Herrschaft umsetzen.

Alle Typen und Fälle von staatlichen Gemeinwesen benötigten Instrumente, um Land, Wege, Menschen und Ressourcen zu kontrollieren und auf diese Weise Mehrprodukt abzuschöpfen, mit einem Satz: Ihre Herrschaft beruhte auf Territorialität. Im Stadtstaat war diese von begrenzter Reichweite; in der Föderation von Stadtstaaten und im mobilen Stammesverband bestand sie aus einem Netz von strategisch im Raum verteilten Punkten; im Imperium nahm der politische Zusammenhalt den stärksten flächenhaften Charakter an. Nomadische Territorialität konzentrierte sich auf den Zugang zu Weidegründen für das Vieh. Wenn daraus ein dauerhafter Herrschaftsverband resultierte, kam es darauf an, Wegenetz, Kreuzungen, Karawansereien und Außenposten zu kontrollieren. Es ging nicht um Fläche oder Außengrenzen, sondern um Punkte, Adern und Netze, die den Raum aufspannten. Im Stadtstaat, dessen Fläche begrenzt war, beruhte die Territorialität auf dem Vermögen, in seinem Einzugsbereich Ackerland zu sichern. Dafür gab es je nach Lage und Wirtschaftsgrundlage ganz unterschiedliche Lösungen. In der griechischen Polis etwa ging es darum, den Küstenstreifen vom ertraglosen Hinterland abzugrenzen; zwischen den Poleis lag in der Regel neutrales, herrschafts- und besitzmäßig nicht zugeordnetes Land, dessen Nutzung als Weidefläche gegenseitig vereinbart wurde. Zwischen den Stadtstaaten der Maya in Mexiko, den Ahawel, wurden aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine Zwischenräume gelassen, sondern genaue Aufteilungen vorgenommen. Die malaische Negeri lag in der Regel an der Mündung eines Flusses ins Meer, von wo aus der Oberlauf als Zubringer für Nahrung und Tribute erschlossen wurde: Die Herrschaft dünnte in Richtung Landesinneres aus und verzweigte sich entlang der Zuflüsse. Diese Beispiele zeigen, dass die territorialen Praxen den Bedürfnissen von Herrschafts- und Wirtschaftsweise angepasst waren (Diener/Hagen 2012:27–32).

Auch frühe Reiche bildeten keine territoriale Geschlossenheit, sondern bestanden im Wesentlichen aus einer losen Klammer. Grenzen waren fluide und beweglich, und wichtiger als der Rechtstitel war der Zugriff auf Land, Ressourcen und Arbeitskräfte. Die zentrale Aufgabe des Imperiums bestand darin, die politische Stabilität zu gewährleisten, damit Wege und Bewässerungsinfrastruktur gesichert werden konnten. Insbesondere bei großen Reichen reichten die der Staatsmacht zur Verfügung stehenden Kräfte nicht aus, die Randgebiete zu sichern, sodass diese als frontiers, als Übergangszonen gegenüber nicht zentral beherrschten Gebieten bzw. ebensolchen Zonen benachbarter Herrscher angesehen werden müssen. Die kleineren Stadtstaaten konnten den Zugriff auf ihr Territorium und ihre Untertanen hingegen straffer und eindeutiger organisieren.

Grundsätzlich kämpfte jede Zentralmacht mit adeligen Geschäftsträgern, die Verteidigung und Steuereinhebung organisierten und, je ferner sie vom Zentrum waren, eine Tendenz zur Verselbständigung aufwiesen. Dementsprechend war die Staatsmacht entweder zentralistisch geregelt und hielt den Adel kurz, oder sie räumte dem Adel mehr dezentrale Eigenmacht ein, sodass der Zugriff auf Untertanen und Ressourcen stärker mediatisiert war. Herrscherpersönlichkeiten bezogen ihre Legitimation von der religiösen Autorität.

Die Absenz von allgegenwärtiger Präsenz von Staatsmacht kann nicht als mangelnde Territorialität begriffen werden: Vielmehr waren auch in den Gemeinwesen vor dem modernen Staat die Reichweite und der Wirkungsbereich der Staatsmacht klar im Raum verankert. Die Zeichen der Souveränität, Legitimität und Sakralität der Herrschaft waren bewusst platziert und erlaubten Einheimischen, Fremden und Nachbarn, sich der jeweiligen Herrschaft durch Zugehörigkeit, Unterwerfung bzw. Anerkennung zuzuordnen – oder Krieg gegen sie zu führen.

Europa war an die fruchtbaren eurasischen Agrargebiete und ihre Hochkulturen lediglich über den östlichen Mittelmeerraum angebunden. Die Entstehung überregionaler Gemeinwesen war durch Kontakt und Austausch mit den westasiatischen und nordafrikanischen Zentren geprägt. Griechenland und sein Nachfolger Rom spiegeln die Variationsbreite in der Entwicklung politischer Gemeinwesen idealtypisch wider. Seit dem 8. Jahrhundert v. u. Z. bildeten sich auf der griechischen Halbinsel Stadtstaaten (Polis, Mz. Poleis) heraus und bezogen die lokal wirtschaftenden Haushalte und Dörfer in ihr Herrschaftsgebiet ein. Mit der weiträumigen Kolonisation überzog das Netz der Poleis fast die gesamten Küsten des östlichen Mittelmeerraums. Diese betrieben untereinander wirtschaftlichen Austausch. Ein politischer Zusammenschluss erfolgte nur, wenn äußere Bedrohung diesen vorübergehend nahelegte, wie in den Kriegen mit Persien im 5. Jahrhundert, als sich unter Führung Spartas und Athens See- und Kampfbünde bildeten.

Trotz unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Verfassungen entstand aufgrund der kulturellen Hochblüte der Poleis die Vorstellung kultureller Überlegenheit gegenüber weniger entwickelten Stammeskulturen, den sogenannten »Barbaren«, die sich oft auch auf fremde Hochkulturen übertrug. Im Gefolge von Machtkämpfen und militärischen Auseinandersetzungen im Peloponnesischen Krieg ergriff der makedonische König im Jahr 338 v. u. Z. die Macht über die griechischen Stadtstaaten und errichtete ein Imperium. Die Phase des Weltreichs Alexanders des Großen, der binnen kurzer Zeit Persien und Ägypten unterwarf und integrierte, währte nur kurze Zeit. Aus ihm gingen die Nachfolgereiche Makedonien, das ptolemäische Ägypten und das Seleukidenreich hervor, die die griechische Kultur in Form des Hellenismus im gesamten östlichen Mittelmeerraum und Westasien verankerten. Im zweiten und ersten Jahrhundert übernahm das Römische Reich die Herrschaft über diese Regionen, 325 u. Z. verlegte es die Reichshauptstadt von Rom nach Konstantinopel.

Rom war von einer Stadt, die im 6. Jahrhundert v. u. Z. die etruskische Oberherrschaft abgeschüttelt hatte, zu einem Stadtstaat geworden. Es brachte im 3. Jahrhundert die Stämme der Apenninenhalbinsel unter seinen Einfluss und sicherte seine Herrschaft durch ein Netz stadtrömischer Militärkolonien. Eroberungskriege führten zu einer gewaltigen Machtausdehnung, die mit der republikanischen Staatsform in Widerspruch geriet. Bürgerkrieg und Diktatur markierten 44 v. u. Z. den Übergang zum Kaisertum.

Auch wenn die Kaiser um die Endlichkeit ihres Einflusses Bescheid wussten und ihre Nachbarn und Gegner kannten, beanspruchten die alten Imperien Weltherrschaft (Nolte 2017:46ff). In den vom Imperium nicht erfassten Weltregionen entbehrte die postulierte Territorialität der räumlichen Grundlage. Sie war als abstrakter, universaler Anspruch auf ungeteilte und unbegrenzte Herrschaft definiert; in der Praxis reichte diese soweit, wie dieser Anspruch auf Tribute gegenüber Vasallen oder Nachbarn durchgesetzt werden konnte. Niederschlag fand die Reichweite der tributären Beziehungen beispielsweise in den Bildprogrammen von Palastanlagen, wie z. B. jene der achämenidischen Herrscher in Persepolis aus dem 5. und 4. Jahrhundert v. u. Z., die die Gaben darreichenden Gesandten aus fernen Provinzen des Reiches quasi als Beleg für dessen räumliche Erstreckung abbilden. In chinesischer Perspektive schloss das Reich »alles unter dem Himmel« (tiānxià) ein, war also unbegrenzt definiert – unabhängig davon, ob die reale Macht diese Winkel der Welt erfasste oder nicht. Reiche waren freilich nicht unangefochten und mussten sich permanent gegen innere und äußere Widersacher verteidigen. Solche universalen Imperien werden auch »Imperien erster Ordnung« genannt (Nolte 2008:6). Das chinesische Kaiserreich hielt an dieser Konzeption bis ins 18. Jahrhundert fest, als es Geschenke englischer Gesandter als Abgaben im Rahmen seines imperialen Tributsystems interpretierte – ein Missverständnis, das sich spätestens in den Opiumkriegen (1842–1860) als fatal erwies.

Eine Zäsur in der Territorialität des römischen Souveränitätsanspruchs stellte der Übergang von der Republik zum Kaisertum dar. Rom war nun so groß und mächtig, dass es keinen äußeren Feind zu fürchten brauchte. Damit entfiel eine wesentliche Quelle des Zusammenhalts. Ein neuer Feind musste her, wie es der französische Politologie Jean-Christophe Rufin in Anspielung auf das Ende des Kalten Krieges formulierte (Rufin 1993). Er erstand in Form des »Barbaren«, der bereits in Griechenland eine stehende Metapher zur Selbstvergewisserung der eigenen Überlegenheit geworden war. Mit dem Limes, der ab dem 2. Jahrhundert u. Z. an den Außengrenzen des Reiches in Angriff genommen wurde, zog man eine klare Linie, die die Reichweite der Herrschaft im Terrain markierte und befestigte. Sie schien ein Ende zu bedeuten. Die infrastrukturelle Erschließung der Provinzen, die rechtliche und kulturelle Durchdringung mit römischem Recht und römischer Lebensart definierte Herrschaft nicht mehr als universelles, sondern als gebundenes Phänomen, das in seiner Reichweite auf das Reichsgebiet und in seiner Zuständigkeit auf die römischen Bürger beschränkt war. Dieses imperiale Rom übte auf das Selbstverständnis späterer europäischer Herrschaft eine unvergleichliche Vorbildwirkung aus. Es inspirierte spätere Staatsbildungen, die ihre Legitimation aus der Kontinuität mit dem Imperium Romanum schöpften. Tatsächlich erlebte nach der Reichsteilung von 395 der westliche Teil einen raschen Verfall. Für imperiale römische Kontinuität sorgte Ostrom im Byzantinischen Reich, wo die Eliten allmählich eine Gräzisierung erlebten, bis zur Eroberung der Hauptstadt Konstantinopel durch die Osmanen 1453.

Jedes Imperium, vor allem wenn es erfolgreich expandiert, ist mit Überdehnung, Schwäche, Rivalitäten und Problemen der Nachfolge konfrontiert. Niedergang oder Eroberung können zur Etablierung eines Folgeimperiums führen; dabei werden die Auseinandersetzungen um die Nachfolge manchmal von sogenannten Interregna unterbrochen. In Zeiten ohne allseits anerkannten Hegemon können sich vorübergehend kleinere Königreiche (Regna) herausbilden, deren Herrscher im Zuge der Konsolidierung des Imperiums wieder zu Vasallen oder subimperialen, dem Reichszentrum untergeordneten Regenten werden. So bilden sich in der imperialen Transition Ansätze für Mehrebenensysteme von Herrschaft und Selbstverwaltung, bei denen eine Zentralmacht mit regionalen Herrschaftsträgern koexistiert.

Ostrom-Byzanz erlebte solche geteilte Herrschaft nach dem Zerfall Westroms bis zur Eroberung durch die Osmanen insbesondere auf der Balkan- und der Apenninenhalbinsel, wo örtliche Fürsten unter der Oberhoheit des Kaiserreichs regionale Selbstverwaltung genossen. Unter der osmanischen Nachfolgeherrschaft konzedierte der Sultan den nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen (orthodoxe Christen, Armenier, Juden) zwar keine politische, jedoch eine religiöse Selbstverwaltung im sogenannten Millet-System. Die ostslawische Rus überstand die Zeit der mongolischen Fremdherrschaft und erneuerte sich im Moskauer Staat des 15. Jahrhunderts, der den tatarischen Adel in seine Verwaltungsstrukturen integrierte; die östlichen Teile der Rus gerieten unter polnisch-litauische Herrschaft.

Überdehnung und Schwäche können aber auch zum gänzlichen Zerfall eines Reiches führen und eine Phase einleiten, in der bestehende Mächte um Nachfolge konkurrieren, freie Zonen und herrschaftsfreie Räume entstehen, in denen sich regionale Stammesführer politisch konsolidieren. Es entsteht Freiraum für neue Staatsbildungen. Eine solch chaotische, unüberschaubare Situation charakterisierte die Zeit vom 5. bis zum 8. Jahrhundert auf dem Gebiet des ehemaligen weströmischen Reiches. Verschiedene germanische Stämme drangen in das ehemalige Reichsgebiet ein, wo sie ihre Stammesherrschaften zu kleinen Königreichen ausbauten. Hunnischen und awarischen Reiternomaden gelang es nur kurzfristig, ihre Einfälle nach Zentraleuropa in dauerhafte Herrschaftsbildung vor Ort umzusetzen – anders als im 10. Jahrhundert den Magyaren, deren pannonisches Reich Bestand hatte. In Osteuropa siedelten seit dem 6. Jahrhundert slawische Stämme. Im awarischen Reich etwa stellten sie bis zu dessen Eroberung durch die Franken die bäuerliche Basis, die die Tribute für die Reiternomaden erwirtschaftete. Das alltägliche Leben der Menschen wurde durch Beute- und Kriegszüge, Migrations- und Kolonisationsbewegungen immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Dabei gewann die politische Organisation auf lokaler Ebene – Verwandtschaftsgruppen, Dorfgemeinschaft, Stammesfürstentum – die wichtigste Bedeutung für das Überleben. In einer solchen Phase herrschaftlicher Zersplitterung und ungesicherter Lebensumstände ging eine auf überregionaler Herrschaft basierende Territorialität verloren, der Raumbezug der Menschen bewegte sich in den schon bekannten elementaren Formen.

In den folgenden Jahrhunderten entstanden aus den Stämmen zahlreiche kleinere Gemeinwesen mit einem König an der Spitze; manch einer konnte durch Bündnisse und Siege eine Vorrangstellung einnehmen. Während Süditalien byzantinisch blieb, etablierten sich auf dem nördlichen Apennin im 6. Jahrhundert die Langobarden. In Gallien und im germanischen Zentraleuropa kristallisierten sich die Franken als herrschende Dynastie heraus. Nach ihren Siegen über die Westgoten ab 711 gliederten die Araber die iberische Halbinsel in das Kalifat ein. England wuchs unter angelsächsischer Führung zusammen, bevor im 11. Jahrhundert Normannen die Krone übernahmen.

Überall im mittelalterlichen Westeuropa legitimierte sich das zentralisierte Königtum über die Bestätigung durch das Papsttum. Römisches Kaisertum und orthodoxes Christentum als Staatsreligion waren im byzantinischen Reich als unzertrennliche Einheit fest etabliert; da Konstantinopel mit dem Imperator Augustus Romanorum als Konkurrent für die neuen Herrschaftsbildungen im Westen angesehen wurde, erwies sich der Papst in Rom als Legitimationsquelle. Die Päpste hatte sich im Gefolge des Niedergangs Westroms als Territorialherren der Stadt Rom etabliert und konnten in den Wirren der Völkerwanderungszeit den Primat des römischen Bischofs über die Kirche im Abendland ausüben, weil die politischen Führer sie in diesem Anspruch unterstützten. Der fränkische Herrscher Pippin III. machte sich mit Hilfe des Papstes 754 zum König und bestätigte diesen im Gegenzug an der Stelle des oströmischen Kaisers als Patricius Romanorum. Sein Sohn Karl der Große ließ sich 800 in Rom zum Kaiser krönen. Auch Otto I. ließ sich 962 in der Metropole der Westkirche, in Rom, zum Imperator Romanorum krönen, obgleich seine Machtbasis in Norddeutschland lag. Im Doppelspiel von Königen und Papsttum war so ein westliches Kaisertum konstruiert worden. Kaiser und Heiliger Stuhl positionierten sich trotz verschiedener diplomatischer und kirchenpolitischer Annäherungsversuche mit dem Großen Morgenländischen Schisma 1054 klar als Gegenspieler von Konstantinopel.

Die Kontinuität der Ländernamen bestärkt leicht die Vorstellung, die heutigen Staaten Frankreich, England oder Deutschland hätten damals ihre Gestalt angenommen. Tatsächlich waren die mittelalterlichen Reiche Kristallisationsbecken für spätere Staatlichkeit. Abgesehen vom geringen Grad der Durchdringung mit königlicher Zentralgewalt waren auch die räumlichen Konturen sehr unbestimmt. Die spätere Ausformung war damit keineswegs vorprogrammiert. Das französische und das deutsche Reich hatten bis zur Reichsteilung in ein Westfränkisches (→ Frankreich) und ein Ostfränkisches (→ Römisch-Deutsches Kaiserreich) eine gemeinsame Geschichte. Frankreich und England waren nicht nur mit der Übernahme der englischen Krone durch ein normannisches Geschlecht, sondern auch durch deren französische Nachfolgeherrscher dynastisch so eng verwandt, dass die territoriale Erstreckung und Grenzziehung zwischen den beiden Reichen bis über den Hundertjährigen Krieg (1337–1453) hinaus umstritten war. Alle drei großen Reiche verstanden sich als weströmische Nachfolgestaaten und räumten dem Papsttum eine zentrale Rolle in ihrer Kirchenorganisation ein – ein Umstand, der überall zu andauernden Konflikten zwischen einem universellen Religions- und einem territorial begrenzten Staatsverständnis führte. Die territoriale Begrenzung stand den jeweiligen Ambitionen zur Reichsexpansion durch Eroberungen, Heiratspolitik und Kolonisation nicht entgegen; im Gegenteil: Die Könige und Kaiser versicherten sich dabei der kirchlichen Rückendeckung.

Eine besondere Legitimierung bezog das ostfränkische, dann römische und deutsche Reich aus der translatio imperii, also der Vorstellung, das Römische Reich lebte in dem von den Päpsten auf die deutschen Könige übertragenen Kaisertum fort. Der Reichsgedanke des Heiligen Römischen Reiches orientierte sich am Imperium Romanum, eine symbolische Territorialität, die mit der geographischen Erstreckung und der tatsächlichen Art der Machtausübung im römisch-deutschen Reich nichts gemeinsam hatte. England und Frankreich lösten sich mit der Zentralisierung der königlichen Machtstrukturen rascher vom Einfluss des Papsttums, auch wenn der Rom-Vergleich immer wieder als Zielsetzung und zur Selbstvergewisserung bemüht wurde. Die deutschen Kaiser hingegen unterlagen dem Papst im Investiturstreit – das heißt, dass sie diesem die Besetzung der kirchlichen Ämter im Reich überlassen mussten. Dadurch existierte neben der weltlichen eine von Päpsten und dem Kirchenstaat gelenkte kirchliche Reichsadministration. Die Stadtstaaten in Norditalien und auf dem Apennin hatten sich der Unterordnung unter den römisch-deutschen Kaiser bald entzogen; als auch der Versuch der Staufer, Süditalien dem Kaiser zu unterstellen, scheiterte, erwies sich die römische Verankerung des deutschen Kaisertums als eine – bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches 1806 – gehegte Fiktion. Neben dem Konflikt zwischen Kaiser- und Papsttum führten auch die im 13. Jahrhundert immer stärker werdende Macht der Territorialfürsten und die Einführung des Wahlkönigtums zur Dezentralisierung der Herrschaft im Heiligen Römischen Reich.

Der Stadtstaat war mithin nicht im Reich aufgegangen. Er erlebte später nicht nur in den italienischen Stadtrepubliken, sondern auch in Form der freien deutschen Reichsstädte bzw. der kleinen Fürstenstaaten ein Revival. So entstanden in West-, Zentral- und Südeuropa ganz unterschiedliche Traditionen in der Erfahrung von Staatlichkeit und Territorialität.

1.3. Das Mittelalter: Kaleidoskop der Territorialität (13. bis 15. Jahrhundert)

Das europäische Mittelalter erscheint aus der Perspektive der späteren flächenhaften Staatlichkeit als eine Zeit ohne Territorialität. Es war durch zersplitterte Herrschaftsverhältnisse und geteilte und überlappende Souveränitäten gekennzeichnet. Zersplitterte Herrschaft bedeutet, dass die Gebiete eines Herrschaftsberechtigten kein räumliches Ganzes darstellten, sondern sich aus mehreren Einheiten zusammensetzten, die durch andere Herrschaftsgebiete unterbrochen waren: So entstand ein Gemisch an Berechtigungen mit Enklaven und Exklaven, das auch als Patchwork beschrieben werden kann. Geteilte Herrschaft heißt zudem, dass sich mehrere Inhaber die Herrschaft über ein- und dasselbe Gebiet teilten, indem sich ihre Berechtigung auf unterschiedliche Bereiche des sozialen Lebens ihrer Untertanen – Abgaben, Pflichten, Rechtsprechung – bezog. Es existierten mehrere einander überlagernde Ebenen der Macht. Da diese einander aber weder passgenau in Bezug auf dasselbe Territorium noch auf dieselbe Untertanenschaft überlagerten, sprechen wir von Überlappung der Rechte und Ansprüche. Das Patchwork stellte sich also nicht als nahtlos ineinander greifende Teilflächen dar, wie ein Mosaik oder ein Puzzle, sondern eher als ein Flickenteppich oder eine Hose, der im Laufe ihres Einsatzes immer wieder neue Flecken aufgenäht wurden, die einander in mehreren Schichten überlappten.

Die Felder der Macht bestanden aus politischen Rechten, die je nach Agrarverfassung und Untertänigkeitsverhältnis Abgaben, Arbeitsleistung oder im Falle von Leibeigenschaft das Verfügungsrecht über die Person des Untertanen selbst beinhalteten. Diese politischen Rechte vermischten sich mit wirtschaftlichen Rechten, stellten die Abgaben und Arbeitsleistungen der Untertanen doch gleichzeitig die ökonomische Grundlage eines adeligen Wirtschaftsbetriebes dar. Darüber hinaus hatte der Grundherr unter Umständen die niedere Gerichtsbarkeit über seine Untertanen über; in der Regel war dieses Recht jedoch an eine bestimmte Größe und Bedeutung von Herrschaft gebunden und war den Landgerichten vorbehalten, die über die Untertanen mehrerer Grundherrschaften Recht sprachen, während die höhere Gerichtsbarkeit Gerichten höherer Ordnung auf Landes- oder Reichsebene vorbehalten war (Bruckmüller 1985:91).