22,99 €

Mehr erfahren.

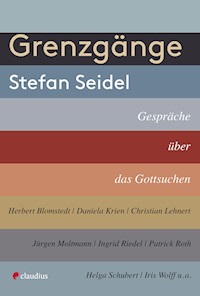

- Herausgeber: Claudius Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Wie hältst Du es mit Gott? Es ist nicht leichter geworden, eine tragende Antwort auf die berühmte Gretchenfrage zu geben. Sogar schwieriger. Denn allzu oft ging Religion in der Vergangenheit mit Einengung, Bevormundung, Rückständigkeit einher. Auch heute, im Angesicht von Krieg und Pandemire, ringen viele Menschen mit der Frage, wo das Handeln eines liebenden Gottes bleibt. In dem vorliegenden Gesprächsbuch öffnen sich zahlreiche prominente Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler, Denkerinnen und Denker über ihr Gottsuchen heute. Dabei treten berührende und bewegende Geschichten zutage. Mit Antworten von Daniela Krien, Helga Schubert, Pierre Stutz, Jürgen Moltmann, Christian Lehnert, Ingrid Riedel, David Steindl-Rast, Patrick Roth und anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Grenzgänge

Stefan Seidel

Gespräche über das Gottsuchen

© Claudius Verlag, München 2022

www.claudius.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –

nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München

Gesetzt aus der Adobe Garamond Pro und Myriad Pro

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2022

ISBN 978-3-532-60110-5

INHALT

Grenzgänge wagenEinleitung

„Wie aus dem Nichts …“Gespräch mit Daniela Krien

Der innere Mensch im GanzenGespräch mit Marica Bodrožić

Die Botschaft des MorgenlichtsGespräch mit Iris Wolff

„Ich glaube an das Wort“Gespräch mit Christian Lehnert

„Der Tod hat nicht das letzte Wort“Gespräch mit Helga Schubert

Gott geschiehtGespräch mit Hanne Ørstavik

„Ich kann nicht herausfallen“Gespräch mit Carl-Christian Elze

„God is Reality itself“Gespräch mit Patrick Roth

„Dem Unerklärlichen vertrauen“Gespräch mit Ingeborg Arlt

„Das Allererste ist das Staunen“ – Zugänge zum „Großen Ganzen“Gespräch mit Ingrid Riedel

„Glauben ist für mich ein Abenteuer der Suche“Gespräch mit Tomáš Halík

„Folge dem, was dich lebendig macht!“Gespräch mit Tara Hyun Kyung Chung

„Schon jetzt berühre ich eine bleibende Wirklichkeit“Gespräch mit Br. David Steindl-Rast

Liebe zum LebenGespräch mit Jürgen Moltmann

An eine Liebe glauben, die größer ist als das TraumaGespräch mit Deanna A. Thompson

„Gott handelt nicht unabhängig von uns“Gespräch mit Elsa Tamez

Geborgen und freiGespräch mit Pierre Stutz

„Sich ausrichten auf die höchste Liebe“Gespräch mit Tord Gustavsen

„Ich fühle mich geführt“Gespräch mit Herbert Blomstedt

Anmerkungen

Quellen

Grenzgänge wagen Einleitung

Je länger ich darüber nachdenke und je ehrlicher ich die Sache einzuschätzen versuche, desto deutlicher wird mir: Gott ist den allermeisten Menschen der heutigen Zeit schlichtweg abhandengekommen. Die Rückbindung an ihn (lateinisch: religio) kommt nur noch in Spurenelementen vor. Man erfährt an Feiertagen im Jahreskreis etwas über die christlichen Wurzeln dieser Tage, aber es ist ein bloßes Quiz-Wissen, ein schöner Aha-Moment, man ist wieder etwas schlauer – für den Moment. Doch eine innere Verbindung lässt sich darüber meist nicht mehr herstellen. Man betritt vielleicht im Urlaub eine Kathedrale, staunt über die Heiligenfiguren und den phänomenalen Lichteinfall durch die kunstvollen Kirchenfenster, aber es bleibt ein bloßes Gehäuse, ein Kulturgut, interessant. Doch da springt kein Impuls zur Zwiesprache mit Gott mehr über, zur inneren Beheimatung in diesem gehaltenen Ganzen, man fühlt sich im Inneren nicht mehr angesprochen und gemeint. Das Religiöse – das war einmal, das betraf frühere Generationen, eine versunkene Welt, die man heute noch in Artefakten und Resten betrachten kann, der man aber letztlich fremd gegenübersteht.

An die Stelle, die früher die Religion besetzte, ist heute mannigfaltiger Ersatz getreten. Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto hat einmal gesagt, die Beziehung des Menschen zum Heiligen äußert sich im Erschaudern und Fasziniertsein. Dies bieten heute weniger der Gottesdienst, das Heiligengebet oder das Abendmahl, sondern vor allem die Inszenierungen der Unterhaltungsindustrie. Allein was auf dem Gebiet der Film-Serien in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gekommen ist, stellt alles, was die Religion einst an Inszenierungen des Geheimnisvollen menschlicher Existenz geboten hat, in den Schatten. Das Rätselhafte des Lebens, die Sehnsucht nach einem unbedingten Geborgensein, der ewige Kampf zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse und die Frage, worauf es im Letzten ankommt, sind die Stoffe der Filme und Serien heutiger Tage, die diese Urfragen des Menschen mit endlos gesteigerten Effekten in Szene setzen – jedoch dabei auch irgendwie äußerlich bleiben, oft ohne Konsequenzen für das eigene Leben, eben bloßer Effekt, bloßes Entertainment.

Auch in der Wellness-Industrie sind zahlreiche einst religiöse Praktiken gekapert und auf ihren regenerativen Effekt für Körper und Geist des gestressten spätmodernen Großstadtmenschen reduziert worden – gewinnträchtig, versteht sich. Meditation, Achtsamkeit, Rituale, Kraftorte und Kraftworte sind längst Teil von Self-Care-Angeboten und dienen oft lediglich der Fitness und der Aufrechterhaltung eines dauerhaft hohen Leistungslevels des Einzelnen. Der einst weitgestreckte Horizont des Göttlichen, der die Kleinheit der eigenen Existenz weitete hin zu einem Bezogensein auf ein größeres Ganzes, endet heute oft schon am allernächsten Horizont, dem des eigenen Egos.

Der menschliche Bedarf nach Sinngebung, nach Deutung des Schicksals, der Erfahrungen und Widerfahrnisse, nach Antworten auf die Fragen des „Wozu“ und „Wohin“ – einst die unumstrittene Domäne der Religion –, ist heute weitgehend vom therapeutischen Feld absorbiert worden. Seelische Lasten werden zum Psychotherapeuten getragen und Krisen mit einem Coach bewältigt. Für jede Frage des Menschseins scheint heute ein exorbitantes Beratungsangebot zu existieren. Weisheit ist dabei ein lukratives Marktgut geworden. Vieles, was einst im Weisheitswissen einer Religion gespeichert war und der Berufsausübung eines Priesters vorbehalten war, ist heute gewissermaßen „outgesourced“ und schwirrt ungebunden umher – aufgeteilt auf eine Vielzahl spezialisierter Angebote, die es je nach Bedarf einzeln zu buchen und zu bezahlen gilt. Die Feste an den Lebensübergängen übernehmen Hochzeits- und Bestattungsplaner, statt Taufen und Konfirmationen gibt es Geburts- und Jugendfeiern. Auf der letzten Wegstrecke im Leben sind Sterbebegleiter zur Stelle, für die Hinterbliebenen gibt es Trauerbegleiter. Therapeuten vermitteln Methoden und Techniken, um mit Schicksalsschlägen oder Bedrängnissen zurechtzukommen. Und das Internet verführt zu der Vorstellung, für alle je eintretenden Fährnisse ein passendes Lösungsangebot zu finden.

Doch schrumpft der Mensch dabei zu einem kleinen Ichling, der mit aller Raffinesse und allerlei „Wehr und Waffen“ sein Existenzlein zu sichern, zu verteidigen und durchzubringen versucht – jedoch eingeschnürt in sich selbst bleibt, wenn er letztlich nur auf aufgerüstete eigene Kräfte baut. So bleibt er letztlich vor allem eines: ein mehr oder weniger geschickter Akteur auf dem Markt, ein „Homo Consumens“ (Erich Fromm), der trotz aller aufwändiger Winkelzüge umso brutaler der letzten Tatsache seiner Existenz ausgeliefert ist: dass die Existenz nicht aus eigener Kraft zu leisten und zu halten ist, sondern angewiesen ist auf ein wie auch immer geartetes Eingebettetsein in ein größeres Ganzes, in ein Vertrauen, das eben nicht käuflich und bezahlbar ist, sondern mit so etwas wie Gnade zu tun hat.

Dieses Sich-Überlassen den bergenden, guten Mächten bot einst die Religion. Gibt es heute noch Zugänge zu ihr, die nicht in den Sackgassen der mannigfaltigen Religionsersatze heutiger kapitalistischer Entertainments- und Therapeutenkultur münden? Die Kirchen jedenfalls haben offenbar weitgehend ihre Relevanz und Überzeugungskraft verloren und schrumpfen im Eiltempo auf Minderheitengröße. Sie sind zwar im Bereich des sozialen Engagements nicht wegzudenken aus der Gesellschaft und auch in Momenten gemeinschaftlicher Tragödien bleibend wichtige Orte, an denen Schmerz, Trauer, Angst und Sorge kollektiv ausgedrückt werden können. Doch ihr eigentliches Sinnangebot, die christlich gefüllte Anbindung an das Göttliche, vermögen die Kirchen kaum mehr an den Mann und an die Frau zu bringen. Sie stehen in der Landschaft wie fremde Gestalten einer vergangenen Epoche, die einen kaum mehr zugänglichen Lebensentwurf verwalten und eine oft nicht mehr verstehbare Sprache sprechen. Zwischen dem Alltag, den persönlichen Erfahrungen und Lebensweisen der meisten Menschen und den Sinnangeboten der Kirchen scheint ein tiefer Graben zu klaffen, der zwar hie und da durch einen überzeugenden Kirchenvertreter oder durch besondere Erfahrungen überbrückt wird, generell aber schwer überbrückbar scheint. Vielleicht wurde letztendlich auch der Kredit verspielt, ein ehrlicher und überzeugender Weisheits- und Wahrheitsvermittler zu sein – durch die vielen Jahrhunderte kirchlicher Machtausübung, Gängelung, Einschüchterung, Entmündigung, Bevormundung, Unterdrückung und nicht zuletzt geistlichen und sexuellen Missbrauchs. Und dennoch ist der Gehalt des christlichen Weisheitswissens viel mehr als die Kirche. Und hängt doch auch an diesem Strom der Überlieferungen, an tragenden Wahrheiten, die in den geprägten Symbolen, Geschichten, Gebeten, Bildern, Formen gespeichert sind und sich in den Erfahrungen von Generationen bewährt haben.

Seit der gemeinschaftliche Kirchgang im Kreislauf des Jahres der Vergangenheit angehört, teilt man auch nicht mehr die immer wiederkehrenden Geschichten, Gebete und Lieder miteinander, verortet man sich nicht mehr in einer gemeinsamen Sinn-Geschichte, die als eine Geschichte Gottes mit den Menschen in vielfarbigen Ausgestaltungen und gemeinsamen Grunderfahrungen gedeutet wurde. Seit diese Grundgeschichten abhandengekommen sind und kein eingeprägtes Gebet, keine in Kindertagen vorgelesene Erzählung, kein Psalm, kein Taufspruch und kein Symbol mehr durchs Leben trägt, ist die Frage nach Gott merkwürdig stumm geworden. Fremd ist alles, was mit Religion zu tun hat …

Eine Folge davon: Es ist schwer geworden, darüber zu sprechen. Religion gilt als verdächtig, als etwas, von dem man sich emanzipiert hat, das irgendwie mit Entmündigung verbunden ist, mit vorgeschriebenen Dogmen und vorsintflutlichen Verhaltensnormen. Religion gilt weithin als Ideologie, man möchte meist nicht damit behelligt werden, insbesondere nicht, wenn sie in Gestalt einer Institution daherkommt. Die Funktionen, die einst die Religion erfüllte, werden ja längst anderweitig erfüllt: erhebende Ästhetik in der Kunst, Momente der Erhabenheit und des Allverbundenseins in der Natur oder einem besonderen individuellen Erlebnis, ethische Orientierung in philosophischer Reflexion und gesellschaftlichem Diskurs, soziale Fürsorge in den sozialstaatlichen Versorgungsangeboten, Bildung in den entsprechenden staatlichen oder privaten Einrichtungen, Seelsorge vom Therapeuten, Rituale von Sport- und Wellnessangeboten. Sinn wird in der Selbstverwirklichung gesucht. Religion kann in diesem Zusammenhang ein Faktor sein, sei es als Kirchenmitgliedschaft oder als persönlich zugeschnittenes Patchwork-Religionsexperiment. Doch sowohl die Selbstverständlichkeit einer verbindlichen und alle verbindenden Religion ist obsolet geworden als auch eine gemeinschaftliche Form des Austauschs und der Verständigung über Religiöses. Dies scheint einer Art Tabu anheimgefallen zu sein, vielleicht so, wie es in vergangenen Jahrhunderten das Thema Sexualität gewesen ist. Weder gibt es eine gemeinsame Sprache für religiöse Themen noch offensichtlich ein Interesse oder Bedarf, tiefer in Religiöses einzudringen. Äußerliche Informationen über geschichtliche Hintergründe religiösen Brauchtums scheinen zu genügen – alles andere wird strikt in den Raum der privaten Wahl und persönlichen Vorliebe verwiesen.

Man scheut Grenzgänge. Oder dieses im Menschen angelegte Streben, an die Grenzen der Fragen zu gehen, wird ausgelebt in den Inszenierungen von Grenzgängen jeglicher Couleur in der filmischen Unterhaltungskultur oder im persönlichen Event, mit denen die Grenzen des Möglichen immer weiter hinausgeschoben werden.

Die ernüchternde Diagnose lautet: Da das traditionell Religiöse in den vergangenen Jahrzehnten in einem historisch beispiellosen Erosionsprozess als gemeinschaftliche „Sinnkultur“ so gut wie verloren gegangen ist, herrscht auf diesem Gebiet heute eine große Fremdheit, Stummheit und Hilflosigkeit. Man lehnt die Religion meist nicht mehr so kategorisch und ideologisch-prinzipiell ab wie in vergangenen Phasen eines kämpferischen Atheismus, als es noch galt, im aufklärerischen Interesse die einengende Vormacht der institutionellen Religion zu brechen. Die Religion hat hierzulande vielmehr mittlerweile einfach das Schicksal weitgehender Bedeutungslosigkeit ereilt. Sie ist Sache einiger Weniger und den meisten derart gleichgültig, dass sie nicht mehr Gegenstand gemeinschaftlichen Gesprächs ist – das Vokabular und die gemeinschaftlichen Koordinaten für eine Verständigung sind abhandengekommen. So fristet die Religion ein randständiges Nischendasein.

Doch die Frage ist: Wie kann ein Tasten nach dem Transzendenten und ein Gespräch über das Göttliche heute aussehen? Wie können die Widerfahrnisse des Lebens auch mittels des alten Weisheitswissens der Religion gedeutet, getragen und bewältigt werden? Wie kann man heute die engen Grenzen des Ichs weiten und zu einem Weltvertrauen, zu einem Gottvertrauen finden? Was verliert der Mensch, wenn er sich dem Bezogensein auf ein größeres Ganzes entwindet und den Austausch über Gott und Welt, Himmel und Erde verliert? Wie könnte ein Gespräch am Lagerfeuer, wo wohl einst die biblische Religion geboren wurde, heute aussehen?

Eine solche Frage stand am Beginn dieses Gesprächsbuches. Es ist ein Versuch, der Stummheit in der Verständigung über das Göttliche zu entkommen und ein Feld zu eröffnen, in dem Anteil gegeben wird an persönlichen Erfahrungen mit „Gott“ und gewonnenen Erkenntnissen über diese entzogene und zugleich erfahrbare, erahnbare, erkundbare Dimension des Lebens. Vielleicht trägt dieses Buch dazu bei, ein wenig über die Schamgrenze zu springen und wieder ein Gespräch darüber in Gang zu bringen, was den Menschen übersteigt und ihn im Letzten angeht; darüber, was das Leben des Einzelnen als hineinverwoben in ein größeres Ganzes erscheinen lässt. Diese Gesprächs-Grenzgänge dienen dazu, dem permanenten Kreisen um sich selbst zu entkommen und sich als das umfängliche Beziehungswesen zu erkennen, das man eigentlich ist – bezogen nicht nur auf die unmittelbar nächste Umwelt, sondern eben auch bezogen auf ein größeres Ganzes, dessen Teil man ist: das Leben, die Natur, das Vorher und das Nachher der eigenen Existenz und auch eine unnennbare größere Kraft, die einen angeht, bewegt und bereitet und jenseits der Grenze des Ichs, des Bekannten, der Angst, dem Für-möglich-Halten liegt. Der Erkundung dieses Bereichs soll dieses Buch dienen. Es lässt Ahnungen aufscheinen von einem Vertrauen, das aus dem Raum des Unvertrauten entgegenkommt und als eine Kraft in der Seele fassbar werden kann, die durch Krisen, Ängste, Traumata hindurchträgt. Es ertastet die uralte Sehnsucht des Menschen nach Rückgebundensein (religio), nach einem Bezogensein auf etwas Größeres, das wir jetzt nur undeutlich wie in einem halb blinden Spiegel erkennen können und erst am Ziel in klarem Licht sehen werden – „von Angesicht zu Angesicht“ (frei nach 1. Korinther 13,12).

Da ich von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern oft auch sehr persönliche Erfahrungen mit dem Göttlichen erfragt habe, möchte ich an dieser Stelle auch kurz selbst davon schreiben, was meine eigenen „Rückbindungen“ sind an das, was mit dem traditionellen Begriff „Gott“ versucht wird zu benennen. Mir wurde der Gottesglaube in die Wiege gelegt. Aufgewachsen in einem großväterlichen und väterlichen Pfarrhaushalt sind mir die biblischen Geschichten, das abendliche vertrauensvolle Gebet, das Loben und Preisen Gottes in Liedern, das innerliche Sich-Ausrichten auf die göttliche Instanz und das gemeinschaftliche Leben in der Geschichte Gottes von früh an vertraut. Beim Versuch, mich an meine früheste Vorstellung von Gott zu erinnern, stoße ich auf dieses Bild: Am fernen Ende der Straße, in der mein Zuhause ist, wo die Straße eine starke Biegung nach links macht und in einen von zu Hause aus nicht mehr einsehbaren Bereich führt, steht eine übergroße Gestalt in rotem Gewand, ein Stab und eine Laterne in der Hand, mit dem einen Arm eine öffnende Bewegung machend, sodass das Gewand sich weitet: Gott. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Bild zurückgeht auf eine bildliche Darstellung des „guten Hirten“ aus Psalm 23, die mir im Kindergottesdienst begegnet ist. Dennoch erstaunt es mich, dass sich dieses Bild so tief in meine Seele eingegraben hat, sodass ich unvermittelt auch heute noch dieses Bild vor Augen habe, wenn ich mir Gott vorzustellen versuche. Dieses Bild sagt: Am Ende der von mir damals bekannten Welt, an der Biegung der Straße, steht Gott als beschirmende und beschützende Größe. Jetzt, da ich mir dieses Bild noch einmal näher ins Gedächtnis rufe, erkenne ich, dass die ausladende Armbewegung in die Richtung des unbekannten Gebiets nach der Kurve weist. Laterne und Stab verweisen auf Führung, Schutz und Leitung. Es ist ein Vertrauen stiftendes Bild, das sagt: Hab keine Angst vor dem Ende des dir Bekannten, vor dem Ende deiner Welt, ich warte am Übergang und leite und begleite dich weiter. Die riesenhafte Übergröße der Gestalt verweist außerdem darauf, dass wohl kaum etwas, das einem auf dem kommenden unbekannten Terrain begegnet, größer und stärker sein wird als Gott.

Gott sei Dank, so will ich im Rückblick meinen, ist das Gottesbild, das zutiefst in mir eingewachsen ist, eines, das von Gottes Güte und schützender Kraft kündet. Das ist offenbar auch so grundlegend und unverwüstlich, dass ihm die später kennengelernten Erzählungen von einem strafenden und richtenden Gott, der die Sünden missbilligt und verfolgt und Andersglaubende ausschließt, nichts Grundsätzliches anhaben konnten. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum „Gott“ für mich lebenslang eine prägende Bezugsgröße geblieben ist, eine Dimension des Welt- und Lebenszugangs, die ich nicht wegzudenken vermag und die mich immer wieder herausfordert, die Welt auch im Licht Gottes zu sehen – und diesem Geheimnis nachzuspüren und in ihm zu leben zu versuchen.

Ich kann nicht von übernatürlichen Erfahrungen berichten, in denen mir in einer Art himmlischer Offenbarung etwas von Gott erfahrbar wurde. Wohl aber erschließt mir mein grundsätzliches Bezogensein auf die „göttliche Dimension“, das mir offenbar unverlierbar in der Frühe meines Werdens eingestiftet worden ist, einen erweiterten Blick. Für glückliche Fügungen oder Bewahrungen in meinem Leben bin ich dankbar und tue sie nicht als zufällig ab; in Krisen versuche ich, auf gute Kräfte in meinem Leben und der Welt zu trauen, die größer sind als die eigenen und die mich durchzutragen vermögen; ich halte mehr für möglich als das, was ich mir erklären kann und versuche, für mich und für andere an einer Hoffnung festzuhalten, die – manchmal gegen den „objektiven“ Schein der gerade vorfindlichen faktischen Wirklichkeit – mit Heilendem und Rettendem und Unvorhergesehenem rechnet; unverwüstlich baue ich auf die Kräfte des Guten und der Güte und gebe den Glauben an ihre Macht nicht auf; ich betrachte den Tod nicht als letzte, auslöschende Realität, sondern erahne auch bei dieser Grenze wie auch immer geartete Durchlässigkeiten und ein schlussendliches Eingehen in ein größeres Ganzes, in Gott.

Wenn ich versuche, mir über mein Bezogensein auf das Göttliche und meinen Glauben Rechenschaft zu geben, stoße ich auf zwei Bilder: Gott als früh eingetragener selbstverständlicher Horizont der Welt- und Lebenswahrnehmung, ein Horizont der Horizonte, der die Existenz grundsätzlich öffnet in eine Weite, die durch das Vorfindliche hindurchscheint und es vertieft – alles wird dann in einer Art geistiger Mehrdimensionalität betrachtet, in der neben dem Materiellen, dem Raum und der Zeit eine Tiefe ist, die unnennbar und alles durchdringend ist, sich entziehend und doch mitlaufend; eine Art Tiefenschärfe der Welt, die sich je und je eröffnet – als Sinndeutung, als Anrührung von anderswoher, als Trost, als Vertrauen, als Erfahrung der Liebe. Bezogensein auf Göttliches heißt für mich, sich grundsätzlich in diesen größeren Zusammenhängen zu verstehen, eben auch in den spirituellen. Und diese gewissermaßen vibrierenden Resonanzen des Bezogenseins sind das zweite Bild für meine Gottbezogenheit: dass es eine unnennbare Verbundenheit mit anderem Leben gibt, unmittelbare Gefühle des Verwoben- und Verantwortlichseins, des unbedingten Impulses, Schmerz, Leid und Tod von anderen so fernzuhalten wie von einem selbst; die Befähigung zu Empathie, Mitleid und tätigem Mitgefühl über den engen Kreis der direkten Verwandten hinaus, eben das Hineingenommensein in eine größere Liebe. Das ist für mich eine Spur, die mir das Geheimnis erschließt, dass Gott als die Kraft der Liebe in der Welt ist und sie damit durchströmt und durchwirkt und wir – mit unserem Herzen, mit unserem inneren „göttlichen Funken“, mit dem unverlierbaren Teil in uns, in dem wir gehalten sind von der Gott-Kraft – in dieser Liebe rückgebunden (religio) sein können an das Göttliche, an das Heilige, an das größere Ganze, das schicksalhafterweise in dieser Welt nur unvollendet und bruchstückhaft präsent ist, eine Lichtspur.

Ich glaube – aus einer Art elementarer Urevidenz heraus –, dass es Kräfte zum Guten und Kräfte zum Destruktiven gibt. Bis zu einem gewissen Maß obliegt es den eigenen Entscheidungen und Haltungen, ob man nach dem Guten strebt, nach dem, was Leid mindert und Leben fördert. In diesem Streben, die Kräfte der Liebe zu stärken, so meine ich, nimmt man gewissermaßen teil an Gott, der von vielen religiösen Traditionen vorgestellt wird als die universale Kraft zum Ganzsein, zum Heilen, zum Verbundensein. Insofern ist die Aussage aus dem Neuen Testament „Gott ist die Liebe“ gleichermaßen die umfassendste wie präziseste Beschreibung Gottes. So könnte man auch sagen: Gott ist, dass wir lieben; er ereignet sich im Lieben.

Die Liebe führt in ein Weltverhältnis, das im Letzten mystisch begründet ist. Denn Gott ist mehr als Moral oder Ethik, mehr als das Programm eines rücksichtsvollen und sozial verantwortlichen Lebens, nämlich eine Dimension des Aufgehobenseins in etwas Größerem. Mystischsein oder Religiössein heißt dann, in einer Art Tiefenresonanz zu dieser Quelle des ewigen Seins zu stehen und sich mit seiner Kreatürlichkeit dank seines heiligen Kerns, dem „göttlichen Funken“, unendlich gehalten und aufgehoben zu wissen – ergeben. Und gleichzeitig auch dazu gerufen, selbst teilzunehmen an der Gotteskraft, wiederum mit seinem heiligen Kern und ureigenem Wesen, in der urtümlichen Gewissheit, darin ein Teil von Gott zu sein – und so auch teilzunehmen an den Bewegungen zum Heilen, Rettenden, Leidmindernden. Sich also als gehaltener und gerufener Teil des Göttlichen zu begreifen, ist für mich „Glauben“, ist Kern aller Mystik, die sich in so vielen individuellen Formen des eigenen Verbundenseins mit dem Göttlichen und des Gerufenseins durch Gott ausdrücken kann.

Der Mystik geht es nicht um ein vollständiges Verstehen des Göttlichen, nicht um ein rationales Durchdringen Gottes, sondern um ein Sich-hineinnehmen-Lassen in das Geheimnis Gottes, um ein Teilwerden dieses Geheimnisses – durch Teilnehmen an der größeren Liebe und dem tieferen Vertrauen. Ich darf mich im Letzten als unendlich passiv, eben als gehalten verstehen und gleichzeitig als dazu gerufen, mit meinem eigenen, unverwechselbaren Sein teilzunehmen an der Liebe Gottes in dieser Welt – und der Welt meine Farbe, meinen Geschmack, meinen Ton hinzuzufügen. Glaube erscheint mir auf diese Weise als ein tiefenschichtiges Resonanzphänomen, das in einem grundlegenden Angebundensein und einem Gerufensein zur je eigenen Antwort der Liebe wurzelt.

Und so denke ich, dass wir uns untereinander auch mitteilen sollten, welche Bilder, Erfahrungen, Präsenzen und Resonanzen diese göttliche Tiefe der Wirklichkeit in uns erzeugt hat. Damit das Vertrauen, die Trostkräfte und die Lichtspuren gestärkt werden, ohne die es kalt und karg und hart wäre zu leben. Früher leistete diese Verortung im größeren Ganzen die traditionelle Religion. Heute braucht es dafür offenbar wieder viele einzelne, unorthodoxe, kreative Stimmen, die – gewissermaßen als Mystikerinnen und Mystiker von heute – die Sicht auf den Horizont der Horizonte wiedereröffnen und einem dabei helfen, in einem tieferen Verbundensein mit allem zu ankern. Das Bezogensein auf die größere Wirklichkeit des Göttlichen hat unendlich viele Farben und Formen – und möglicherweise kommt es einfach darauf an, grundsätzlich dafür „sehfähig“ und „resonant“ zu werden, auf welchen Wegen auch immer.

Gewissermaßen sitzen wir in diesem Buch beieinander an dem uralten Lagerfeuer und erzählen die Geschichten aus unserem Leben, auf die sich ohne „Gott“ kein Reim zu machen wäre. Es werden neue Erzählkränze gewoben, die Resonanzen auslösen und immer mal wieder auch überraschende Verbindungen zu traditioneller Religion eröffnen. Diese erscheint dann plötzlich – wie neu verstehbar – in einem das Leben erhellenden Licht. Und jede Geschichte ist anders und jede Geschichte ist wahr. So scheint es mit dem Gottsuchen zu sein: Jede Suche hat ihre eigene Geschichte, Farbe und Form, eben weil jeder Mensch anders ist und auf seine je eigene Weise in der Welt und bezogen auf das größere Ganze ist. So ergibt sich ein vielfarbiger und „vielfädiger“ Teppich des Gottsuchens heute, der noch lange nicht fertig gewebt ist, der aber zeigt, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht zu Ende ist. Auf ihre je eigene Art stiften die Gespräche bei mir ein tieferes Vertrauen und eine größere Liebe, was insbesondere während der Zeit der Corona-Pandemie, als die meisten der Gespräche auf schriftlichem Weg geführt wurden, von unschätzbarem Wert war. Möge dies auch auf die Leserinnen und Leser überspringen. Damit das so merkwürdig stumm gewordene Gespräch über Gott und über das, was uns im Letzten angeht, ein Stück wiederbelebt werden kann.

Von ganzem Herzen möchte ich allen meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern danken – dafür, dass sie sich eingelassen haben auf diese sehr persönlichen und schwierig zu beantwortenden Fragen, und dafür, dass sie eine so inspirierende und tröstende Energie freisetzen und auf so offene und faszinierende Weise Grenzgänge wagen.

„Wie aus dem Nichts …“ Gespräch mit Daniela Krien

Daniela Krien zählt seit ihrem fulminanten Debütroman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ (2011), der in 15 Sprachen übersetzt wurde, zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. In ihren Werken ist sie nicht nur eine genaue Chronistin der Zeit mit ihren Brüchen, Zwängen und Prägungen, sondern viel mehr noch eine, die das Innere erkundet und das Leiden an Härte, Liebesunfähigkeit und Sehnsucht beschreibt – und dabei immer wieder auch Auswege, kleine Siege der Liebe und Versuche des wahren Lebens im falschen erschließt. Gewissermaßen setzt sie dem Marx’schen Diktum „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“ etwas entgegen und schneidet bei aller schmerzhaften Anerkenntnis der Macht der Realität kleine Luftlöcher einer Trotzdem-Hoffnung in die Abgeschlossenheit dieser Weltsicht und verteidigt die Erfahrung, dass bisweilen auch das Bewusstsein das Sein bestimmen kann, dass – um ein altes Sprichwort zu zitieren – Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann. Wenn sie etwa in ihrem erfolgreichen Roman „Die Liebe im Ernstfall“ (2019) mit glasklarem Blick die weitverbreitete Bindungs- und Beziehungsunfähigkeit dieser Zeit vor Augen führt, tut sie das nicht in einem fatalistischen Sich-Weiden am Schmerz der Gegenwart, sondern mitfühlend, in der Hoffnung, dass es nicht umsonst ist, dieses Leiden aus seiner Stummheit zu führen, es (mit-)teilbar zu machen und nicht zuletzt auch kleine Spielräume zu eröffnen, in denen die Liebe doch möglich wird.

Vielleicht hängt diese Fähigkeit, hinter den Dingen noch Möglichkeitshorizonte zu erhoffen und zu erfassen, auch mit Religiosität zusammen. Am deutlichsten klingt dieses Thema in der Erzählung „Muldental“ an, die 2014 im gleichnamigen Erzählungsband erschienen ist. Darin wird die Geschichte von Marie erzählt, die die Frau des zu DDR-Zeiten erfolgreichen Künstlers Hans ist und in zahlreiche Zwänge geführt wird. Da ist vor allem die dunkle Last einer brutal erpressten inoffiziellen Mitarbeiterschaft für die Staatssicherheit und die Sorge um die Zukunft des Sohnes Thomas, die zu diesem Schritt führte. Und da ist das zunehmende Leiden unter der Verbitterung und Rohheit ihres Mannes, der schwer an Multipler Sklerose erkrankt und zunehmend zum Tyrannen geworden ist. Doch diese starke Frau lässt sich nicht brechen, von welcher männlichen Macht auch immer, und erkämpft für sich und ihren Sohn Wege und Möglichkeiten. Sie nimmt ihr Schicksal an, hadert nicht und kürzt es auch nicht durch Abbrüche oder Fluchten ab. Sie kämpft, sie bestreitet ihr Leben an der Stelle, an die sie nun einmal gestellt wurde, sie erträgt Demütigungen und Sorgen, um die elementare Aufgabe zu erfüllen, dem Kind in dieser unwirtlichen Welt einen Weg und Raum zu eröffnen. Als einige Jahre nach der Wende ihre Stasi-Zuträgerschaft offenbar wurde, kam es zur Aussprache mit ihrem Mann: „‚Was soll ich jetzt tun?‘, hatte sie Hans am Ende jenes Tages im Jahr 1993 mit tonloser Stimme gefragt. Und Hans hatte ihr ohne Zögern geantwortet. ‚In Demut dienen‘, sagte er. Und noch einmal: ‚In Demut dienen‘. (…) Sie leugnete nichts. Sechs Jahre lang hatte sie jeden Monat einen pünktlichen und anfangs belanglosen Bericht an die Staatssicherheit geschickt. Thomas wusste Bescheid, ihm hatte sie sich bereits Monate vorher anvertraut. ‚Wenn es einmal herauskommt‘, hatte sie zu ihm gesagt, ‚musst du wissen, dass ich es nur tat, um dich zu schützen.‘ Aber Hans wollte nichts hören. Nichts von der Angst um den Sohn, nichts von der Einschüchterung, nichts von ihrer Verzweiflung, als man ihr die Belanglosigkeit ihrer Berichte vorwarf und sie zwang, konkreter zu werden. Nichts von ihren quälenden Schuldgefühlen. Keine Entschuldigungen und keine Bitten um Vergebung.“ Und so setzte sich ihr Martyrium in gewandelter Form fort und ihr weiteres Leben wurde zur Abbüßung einer Strafe. Tagtäglich und des Nachts quälte sie ihr mittlerweile an den Rollstuhl gefesselter Mann, der ihr das Leben zur Hölle macht. Doch in diesen Tunnel aus Bedrückung und Beschädigung, aus diesem „In-Ketten-Liegen“ entwickelt sich eines Tages eine Resonanz zum christlichen Glauben, den Marie für sich entdeckt. Plötzlich formt sich ihre innere Stärke und ein Weg zum Wiederfinden von Würde, von einer tieferen Liebe, die stärker ist als alle Verletzung und Schuld, ein Weg, der von einer unnennbaren Geborgenheit in der göttlich-liebenden Macht zeugt. Eine innere Verwandlung hebt an: „In der Nacht vor ihrem Kircheneintritt hatte es stark geregnet. Die große Flut lag erst einige Monate zurück. Innerhalb weniger Stunden hatte das Wasser der Mulde die Aue in ein nasses Grab verwandelt. (…) Noch einmal las sie die Geschichte, die den Wunsch in ihr geweckt hatte, sich taufen zu lassen und sich mit Gedanken zu befassen, die für sie neu und hilfreich waren. Wovon lebt der Mensch, hieß sie. Marie hatte sich viele Sätze angestrichen, einer aber war doppelt markiert: ‚Und der Engel sprach: So erkannte ich nun, dass nicht die Sorge um sich selbst und um ihr Wohlergehen die Menschen dem Leben erhält, ich begriff, dass der Mensch allein durch die Liebe zu leben vermag.‘ Am Morgen hatte sie aus dem alten, blau gestrichenen Kleiderschrank einen langen schwarzen Rock und eine weiße Rüschenbluse geholt. Kurz nach Sonnenaufgang war sie fertig angezogen aus der Haustür getreten und bis zum Rand des Weizenfeldes gegangen. Es war kühl, regnete aber nicht mehr; die Sonne stand hinter den Baumwipfeln am Horizont, und über den Feldern waberte seltsam vielfarbig der Morgennebel. Sie schloss die Augen und hörte den Vögeln zu. (…)“

Meisterhaft wird in dieser Erzählung von tieferen Verwandlungskräften gesprochen, von Gnade, von Mut, von einem größeren Vertrauen und dem rettenden Sich-Beziehen auf eine (göttliche) Wirklichkeit außerhalb einengender, tyrannischer, entmündigender Verhältnisse.

Über ihren eigenen Glauben hat Daniela Krien kurz in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau Auskunft gegeben, in dem sie sagt: „Als Kind hatte ich einen tief verankerten Glauben an Gott. Er wurde zweifelhaft in dem Moment, in dem ich angefangen habe, zu rationalisieren und nach Beweisen oder Gegenbeweisen zu suchen. Dadurch verlor ich für eine Weile meinen Zugang zu Gott. Ich gewann ihn erst wieder, als ich mich auf eine frühere Gewissheit zurückbesann, die sich der Ratio entzieht. Manches versteht man am besten, wenn man nicht darüber reflektiert.“1 Es könnte sein, dass die Literatur eine Form darstellt, die diese „Falle der Rationalität“ zu umgehen versucht, um auf einer anderen Ebene auch von dem zu handeln, was einen im Innersten wie von anderswoher angeht. Und so gelingt es Daniela Krien immer wieder, in allem Niederdrückenden der real existierenden Verhältnisse kleine Schneisen der Hoffnung zu schlagen und die Sehnsucht nach Liebe, nach einem geborgenen Leben ins Recht zu setzen und in kleinen, aufblitzenden Stückchen auch als möglich erscheinen zu lassen.

***

Daniela Krien, wie ist das, was man allgemein als „Glauben an Gott“ bezeichnet, für Sie zu einer persönlich überzeugenden Wahrheit geworden? Und was heißt das für Sie, zu „glauben“?

Daniela Krien: Als Kind hatte ich ein kleines Büchlein mit Gebeten. Morgens hatte ich meistens keine Zeit, aber am Abend habe ich das Beten nie vergessen. Mein liebstes Gebet war dieses: „Bevor ich mich zur Ruh begeb’, zu dir oh Gott mein Herz ich heb’. Ich sage Dank für jede Gabe, die ich von dir empfangen habe.“ Mit diesem Dankgebet beendete ich meine Tage, und immer fühlte ich mich danach besser als vorher, weil es mir bewusst machte, dass ich tatsächlich jeden Tag gute Gaben empfangen hatte. Besonders nach weniger schönen Tagen war ich oft erstaunt, was das Gebet bewirken konnte, wie es mich besänftigte und versöhnte. Das Hinwenden zu Gott half mir schnell und direkt, und dadurch fiel es mir leicht, zu glauben.

Später war es nicht mehr so einfach. Mit der Pubertät kamen die Zweifel, das Problem der Theodizee. Wenn es Gott gab, wie konnte er zulassen, dass es derart viel Schreckliches in der Welt gab? Nein, es konnte keinen Gott geben, sonst wäre die Welt eine bessere. Aber wirklich überzeugend war die Nichtexistenz Gottes für mich auf Dauer auch nicht. Wieder zweifelte ich, nur diesmal in umgekehrter Richtung. Zur wiedergefundenen Wahrheit wurde der Glaube an Gott für mich nach einer Woche in einem französischen Kloster. Ich war 18 oder 19 und mit zwei Pfarrern und einer Gruppe junger Leute aus meiner damaligen Berufsschule auf diese Reise gegangen. Es gab dort Momente, in denen ich die Anwesenheit von Gott tatsächlich spüren konnte – während der Gebete, der Gesänge und während des schweigend eingenommenen Essens. Rational kann ich das nicht erklären. Jedenfalls wurden meine Zweifel an Gott dort sehr leise.

Was bezeichnet das Wort „Gott“ für Sie?

DK: „Gott“ ist in meiner Vorstellung kein alter Mann mit weißem Bart. Für mich steht das Wort „Gott“ für die Kraft und die Macht, die größer ist als der Mensch und der wir untergeordnet sind. Sie ist ewig und grenzenlos.

Wie Sie sagen, stehen oftmals das Denken und die Vernunft in Konflikt mit dem Glauben, da ein Bezogensein auf ein Entzogenes rational schwer begründbar ist. Wie gehen Sie damit um? Benötigt es zum Glauben einen „Sprung“, wie Kierkegaard meinte, von der Angst in das Vertrauen in Gott, ein Verstehen der menschlichen Freiheit als Möglichkeit, sich mit dem Ewigen zu verbinden?

DK: Den Versuch, Gott rational zu erfassen, habe ich aufgegeben. Vermutlich braucht es wirklich den Sprung, wie Sören Kierkegaard meinte, dieses Sich-Einlassen auf das Ungewisse, ohne permanentes Reflektieren. Es genügt mir mittlerweile, dass Gott nicht widerlegt werden kann und dass immer wieder Gutes und Schönes entsteht, selbst in schwärzesten Zeiten. Ich erinnere mich an eine Episode in der Autobiografie von Joachim Fest „Ich nicht“. Da kommt ein befreundeter Pfarrer und erzählt, er habe den Gottesbeweis gefunden: Mozart. Dass Mozart als kleines Kind bereits vollkommene Musik komponiert habe, sei der Beweis für die Existenz Gottes. Eine schöne Idee. Tatsächlich empfinde auch ich manche Musik als überirdisch. Es gibt im Übrigen viele Künstler, die beschreiben, dass sie sich beim Schaffen oft als Medium fühlen. Etwas geht durch sie hindurch und manifestiert sich, aber woher es kommt, können sie nicht sagen. Das sind zwar keine Beweise, aber Hinweise auf Gott.

Sehen Sie bestimmte Möglichkeiten, wie man zu diesem „Sprung“ in ein größeres Vertrauen ansetzen könnte, wie man diese Erfahrung, mit etwas Größerem verbunden zu sein, vielleicht herbeiführen könnte?

DK: Ich denke, es bedarf für den „Sprung“ eines bestimmten Erlebnisses. Das kann eine Begegnung sein, eine Lektüreerfahrung, ein Zeichen, das man empfängt. Voraussetzung ist die Empfänglichkeit und damit meine ich tatsächlich auch eine sinnliche Empfänglichkeit. Wer nicht offen ist für Gott, wer sich kategorisch verweigert, dem wird auch kein Zeichen helfen, weil er es nicht als solches wahrnehmen wird.

Ich habe im Laufe meines Lebens zahlreiche Momente erlebt, in denen mir Gott auf unterschiedliche Weisen begegnete. Oft in der Musik, vor allem bei Bach und da besonders in der Matthäus-Passion. Aber auch in sogenannter weltlicher Musik, die in bestimmten Momenten das Göttliche zum Ausdruck bringt. Ein paar Mal begegnete mir das Göttliche als rettendes Moment in einer ausweglos scheinenden Situation. Wie aus dem Nichts kam zum Beispiel einmal ein Mensch in mein Leben zurück, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, und half mir, aus einer wirklich verzweifelten Lage herauszukommen. Der „Sprung“ bestand dann darin, das Ganze nicht für einen glücklichen Zufall zu halten, sondern für das Rettende, das von Gott kommt.

Welche Einflüsse oder Personen sind für Sie auf dem Weg des Gottsuchens besonders wichtig geworden?

DK: Besonders wichtig war für mich die Lektüre der Texte des Philosophen Robert Spaemann. Aber auch viele autobiografische Texte, in denen andere von ihrem Glauben berichten, haben mich bestärkt. Zum Beispiel „Ostpreußisches Tagebuch“ von Hans Graf von Lehndorff. Als Arzt erlebt er den Einmarsch der Russen in Ostpreußen. Er muss Entsetzliches mitansehen und am eigenen Leib ertragen. Was ihn stabilisiert und überhaupt am Leben erhält, ist in vielen Momenten einzig sein Glaube daran, dass Gott nichts Unmögliches von uns verlangt.

Viktor E. Frankls „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ hat mich ebenfalls enorm beeindruckt. Er schreibt darin aus psychologischer Sicht über seine Zeit im Konzentrationslager, über das Sterben der Menschen, über Grausamkeit und Brutalität, aber eben auch über die enorme innere Stärke mancher Lagerinsassen, die über sich hinauswuchsen, anderen beistanden, die ihr Schicksal als Geschenk empfanden, dem sie sich als würdig erweisen wollten. Wer die innere Freiheit selbst in einem KZ zur vollen Entfaltung bringt, der muss mit etwas verbunden sein, das größer ist als er selbst.

Die Berichte dieser Menschen, ihre eigenen Glaubenserfahrungen waren für mich prägend und überzeugend.

Was genau hat Sie bei Robert Spaemann so angesprochen, zu welchen Erkenntnissen hat er Ihnen verholfen?

DK: Das allererste Buch von Robert Spaemann, das ich gelesen habe, war eher ein Büchlein: „Moralische Grundbegriffe“. Gleich zu Beginn geht es um die Frage, ob „gut“ und „böse“ relativ sind. Spaemann verneint das. Er sagt, dass das „Gute“ eine absolute und eine allgemeingültige Bedeutung habe. Jedes Kind wisse das, wir alle wüssten es, aber nur so lange, bis wir ausdrücklich zu reflektieren begännen. Erst mit der Reflexion käme der Zweifel. Woher aber sollte diese ursprüngliche Gewissheit kommen? Sie kann meines Erachtens nur von Gott kommen.

Ist Schreiben – und auch Lesen – für Sie ein im weitesten Sinne religiöser Vorgang, in dem man sich selbst übersteigt, deutet, weitet – und möglicherweise nicht zuletzt auch tröstet?

DK: Beim Schreiben geht es mir zuweilen so, dass ich mir selbst nicht erklären kann, was genau da geschieht, und vor allem, woher es kommt. Oft setze ich mich hin und schreibe irgendeinen Satz auf. Daraus folgt dann ein zweiter, ein dritter und so weiter. Figuren kommen manchmal ganz plötzlich hinzu. Sie treten sozusagen ins Bild, ohne mein Zutun. In diesen Momenten fühle auch ich mich mit etwas verbunden, das außerhalb meiner selbst liegt. Dabei übersteige ich mich tatsächlich selbst. Aber ich würde es nicht als religiösen Vorgang bezeichnen. Ich denke vielmehr, Schreiben ist das Resultat einer geschärften Weltwahrnehmung. Wenn ich viel von der Welt in mir aufgenommen habe, dann muss ich wieder etwas loswerden, weil es mich sonst zerreißen würde. Dort beginnt das Schreiben. Dieser Vorgang ist zwanghaft und zugleich rettend.

Welche Rolle spielen für Sie äußere Formen der Religiosität wie Rituale, Gebete, Traditionen oder auch der Bezug zur institutionellen Kirche? Wie sehr braucht das Innere auch die äußere Form?

DK: Ich persönlich brauche nicht zwingend die Institution Kirche, wohl aber das Gebet und bestimmte religiöse Traditionen, die mir Halt und Struktur geben. So zum Beispiel das Feiern der religiösen Feste. Auch die täglichen Gebete gehören zu meinem Alltag dazu und sind für mich schon lange zu einer Notwendigkeit geworden.

Im Neuen Testament steht der Satz „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (…) Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus“ (1. Johannes 4,16b.18a). Könnte das ein Brückenschlag in die Gegenwart sein, in der vielen Menschen Gott fremd geworden ist, dass man in der Liebe oder im Lieben eine Verbindung zu Größerem aufnimmt und Anteil bekommt am Göttlichen, das viele Facetten und Gestalten der Liebe annehmen kann?

DK: Das wäre schön, aber wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der ich mir schwer vorstellen kann, dass es ein neues Hinwenden zu Gott geben wird. Das vorherrschende technokratische Menschenbild, der Anthropozentrismus, der extreme Individualismus, der Machbarkeits-Wahn in der westlichen Welt deuten nicht darauf hin, dass Menschen in der Liebe und durch die Liebe zu Gott finden. Da bin ich leider pessimistisch.

Eine zentrale Frage des Menschen, die vermutlich auch zur Ausbildung der Religion geführt hat, ist die Frage nach dem Tod. Darf ich fragen, wie Ihr Verhältnis dazu ist? Was ist der Tod für Sie und welche Bedeutung hat der Glaube an die Auferstehung für Sie?

DK: Ohne den Tod ist alles wertlos. Nur der Tod verleiht allem Bedeutung. Er schenkt mir die Freude an allen Dingen, da ich weiß, ich werde sie nur für eine begrenzte Zeit genießen dürfen. Aber natürlich fürchte ich mich auch vor dem Sterben. Oder anders: Ich fürchte nicht das Sterben, sondern ich fürchte mich davor, am Ende zurückzublicken und zu erkennen, nicht richtig gelebt zu haben. Dinge, die ich tun wollte, nicht versucht zu haben. Denn wie auch immer sich eine Wiedergeburt gestalten könnte – ich werde nicht mehr der Mensch sein, der ich war. Ich werde nicht mehr in meinem sozialen Gefüge sein. Mein Leben, so wie ich es heute führe, ist einzig und begrenzt. Was danach kommt, hat nichts mehr damit zu tun. Nach wie vor fällt es mir schwer, die Auferstehung wörtlich zu nehmen, das heißt, tatsächlich zu glauben, Jesus, der gekreuzigte, der gestorbene Jesus, sei körperlich auferstanden und habe sein Höhlengrab verlassen. Ich nehme diese Geschichte als Symbol für die Überwindung des Todes, als Metapher für die Ewigkeit des Lebens. Jesu Worte, seine Lehre, sein Glaube und sein Geist verbreiten sich nach seinem Tod. Dadurch lebt er in uns weiter.

Der innere Mensch im Ganzen Gespräch mit Marica Bodrožić

Die aus Dalmatien stammende Schriftstellerin Marica Bodrožić vermag mit ihren Büchern enge Räume zu weiten. Buchstäblich ist ihr das mit dem Buch „Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge“ gelungen, das inmitten der Zeit der Pandemie den Zugang zu inneren Kräften und größeren Verbundenheiten eröffnete, um der Lähmung dieser Zeit etwas entgegenzusetzen. In diesem Essay aus dem Corona-Jahr 2020 beschreibt sie, wie Rilkes berühmtes Panthergedicht, das vom Abgeschnittensein von der Außenwelt und dem Rückzug in die Innenwelt handelt, sie mit einer größeren Kraft verband. Gemeinsam allabendlich auf dem Balkon mit anderen rezitiert, wurde es zu einer Art Gebet. In der Umkehrung der Blickrichtung von außen nach innen – mithilfe des Gedichts – eröffnet sich ein Zugang zum Herzen als oft überlagerte und vergessene, dennoch entscheidende Mitte und Kraft des Lebens. So beginnen innere Kraftquellen sich miteinander zu verbinden und eine Gegenbewegung zur Beklemmung und Lähmung der Corona-Wochen zu entfalten. „Ein unsichtbares Netzwerk der Freundlichkeit arbeitet auf seine Weise am Gleichgewicht der Welt“, schreibt sie. Sehr genau erkennt sie das Anbrechen einer neuen Zeit, in der das immer schnellere kapitalistische Rasen nach immer mehr an ein Ende kommt und inneres Wachstum und bewussteres Leben stärker wird.