9,99 €

Mehr erfahren.

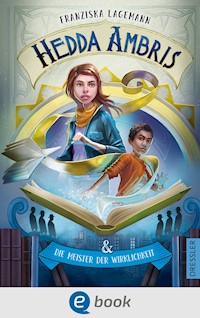

- Herausgeber: Dressler Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Hedda hasst lesen! Aber ausgerechnet sie wird in den hochgeheimen Kreis der Reader Society aufgenommen, ein Geheimbund magischer Leser. Sie müssen die verfeindeten magischen Schreiber aufhalten, die mit ihren Geschichten die Wirklichkeit verändern. Eigentlich die coolere Fähigkeit, findet Hedda, bis eines Tages Monster in London auftauchen, die Angst und Schrecken verbreiten. Offenbar treibt ein böser Meisterschreiber sein Unwesen. Sofort beginnt die Jagd nach ihm. Doch dann entdeckt Hedda, dass jemand ganz anderes ein fieses Spiel treibt und es dabei nicht nur auf den Meisterschreiber abgesehen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Über dieses Buch

Hedda hasst lesen! Aber ausgerechnet sie wird in die hochgeheime Reader Society aufgenommen. Ein alter, verstaubter Buchclub, glaubt Hedda. Die Mitglieder sind jedoch nicht nur Bücherwürmer, sie retten durch Lesen die Welt. Es gilt die magischen Schreiber aufzuhalten, die mit ihren Geschichten die Wirklichkeit durcheinanderbringen. Eigentlich hat die Reader Society alles unter Kontrolle – bis Monster in London auftauchen, die Angst und Schrecken verbreiten. Ein böser Meisterschreiber muss sein Unwesen treiben! Doch Hedda entdeckt, dass jemand anderes ein ganz fieses Spiel treibt … Und was hat es mit ihrer besonderen Verbindung zum Meisterschreiber auf sich?

Voller Magie und Abenteuer – Willkommen in Hedda Ambris’ Welt der Worte!

Für alle wagemutigen Lesenden da draußen,

die mit offenen Augen und Ohren und Köpfen durch die Welt gehen und auf unsere Wirklichkeit achtgeben.

Und für Marlene Dietrich und Henrik Ibsen,

die im Prinzip für den Großteil dieses Buches verantwortlich sind.

EINS

Fast alles in meiner Familie begann mit einem Buch. Der ehrenwerte Sir Charles Ambris, mein Urururururgroßvater väterlicherseits, war der persönliche Bibliothekar der königlichen Familie und wurde zum Ritter geschlagen, weil er Queen Victoria eine furchtbar wertvolle Enzyklopädie aus Frankreich beschaffte. Mein Urururururgroßvater mütterlicherseits, der großartige Kapitän Olsen, fand einmal das Tagebuch von einem Piraten und lernte davon nicht nur alle Tipps und Tricks der Seefahrt, sondern auch ein paar nützliche Ortsangaben zu versteckten Schätzen. Meine Eltern lernten sich kennen, weil sie in einem Antiquariat nach der gleichen Dickens-Erstausgabe griffen. Mein Bruder Kris las als Kind am liebsten Sherlock Holmes und schrieb jetzt nur Bestnoten in seinem Forensikstudium. Meine Schwester Freya begann mit gerade siebzehn schon ihren dritten Studiengang, weil sie alles interessierte, worüber sie je in einem Lexikon gestolpert war.

Die Geschichte von Hedda Ambris dagegen, die war besser als das alles zusammengenommen! Da gab es magische Erdbeben, unglaubliche Verfolgungsjagden, waschechte Yetis, supergeheime Geheimorganisationen und die Bedrohung der gesamten Wirklichkeit!

Und ganz ehrlich? So und nicht anders wollte ich es haben. Denn Hedda Ambris, das war ich: das jüngste von drei Kindern in einem Haus voller Bücher. Und die, die Lesen nicht ausstehen konnte.

Das eine Kind, das lieber durch den Garten rannte, das nach einem Haustier bettelte und unbedingt mit dem Schiff auf die Osterinseln segeln wollte.

Nicht, dass ich das mit dem Lesen nicht versucht hätte! Ich hatte Die Schatzinsel angefangen und war nach dem ersten Kapitel lieber in den nächsten Park gerannt, um Piratin zu spielen und mit meinen Freundinnen und Freunden die Schaukel zu kapern. Ich hatte Die Weihnachtsgeschichte in die Hand genommen und nach zwei Seiten schon wieder weggelegt, um stattdessen mit einem Bettlaken durch unser Anwesen zu spuken und meine Geschwister zu erschrecken. Bei Sherlock Holmes hatte es nur bis zum Text auf der Rückseite gereicht, bis meine Finger kribbelten und ich einen Detektivclub gründete, mit dem ich erfolgreich die entlaufene Katze unserer Nachbarin wiederfand. Warum sollte ich über lauter tolle Abenteuer lesen, wenn ich sie selbst erleben konnte?

Anders als meine Geschwister hatte ich auch nie Lust gehabt, in den Buchclub meiner Eltern einzutreten. Aber da wusste ich natürlich auch noch nicht, was dort auf mich warten würde.

Die Reader Society war kein normaler Buchclub – die Society war alt, ehrwürdig und ein bisschen verschroben, so wie die Büchersammlung meiner Familie. Unser hochgelobter Vorfahre Sir Charles Ambris war eines der Gründungsmitglieder gewesen, aber nicht einmal von ihm abzustammen war genug, um der Society automatisch beizutreten. Kris und Freya waren beide nicht aufgenommen worden, obwohl sie definitiv das Lesefieber unserer Eltern geerbt hatten. Ich selbst verband mit der Reader Society vor allem die Tatsache, dass sie sich im Lesesaal trafen, das einzige Zimmer im Haus, das immer verschlossen war. Um den von innen zu sehen, hätte ich es vielleicht in Betracht gezogen, für einen Tag dem Buchclub beizutreten, doch kein bisschen länger.

An meinem dreizehnten Geburtstag lernte ich endlich, was wirklich dahintersteckte. Das Buch, mit dem bei mir alles anfing, war zwar eines der langweiligen Sorte, aber was damit begann, das kommt jetzt.

Bücher zum Geburtstag waren bei uns so selbstverständlich wie Tee mit Milch zum Frühstück, aber meine Eltern hatten irgendwann widerwillig eingesehen, dass auch die sorgfältigst ausgewählten Werke bei mir nur Staub sammeln würden. Ich hatte noch nicht einmal die berühmte Agent Danger-Reihe angerührt, die dem Hörensagen nach tausende junge Lesemuffel in sechsunddreißig Sprachen geheilt hatte. Stattdessen bekam ich ordentliche Geschenke wie Fahrräder und Chemiebaukästen und aufleuchtende Globusse. Zu meinem Leidwesen schienen sie den dreizehnten Geburtstag allerdings als zu wichtig zu erachten, um ihn ohne ein Buch verstreichen zu lassen. Es lag direkt an meinem Platz, als ich ins Esszimmer zum Frühstück kam, nur mit einer losen Schleife versehen und nicht einmal richtig eingepackt. Ich ignorierte es, während ich die Glückwünsche meiner Familie entgegennahm und mein Rührei verdrückte. Dann war mein Teller leider leer, und ich musterte es genauer. Auf den zweiten Blick erklärte sich das Ganze, denn Kris und Freya hatten beide das gleiche Buch zu ihrem dreizehnten Geburtstag bekommen. Genau genommen, dasselbe.

Ich musterte es skeptisch, während Freya mit einem leisen Schnauben ihre Müslischüssel von sich weg schob.

»Was ist das?«, fragte ich und verzog das Gesicht.

Freyas Augen hatten damals geleuchtet, als sie ihren üblichen Bücherstapel zum Geburtstag bekommen hatte und sie hatte ihn noch vor dem Essen ausgepackt, aber selbst sie hatte nur die Stirn gerunzelt, als sie dieses Buch ganz unten entdeckt hatte. Kris hatte darüber laut gelacht, und sie hatte es ihm fast an den Kopf geworfen. Er selbst hatte an seinem dreizehnten Geburtstag nach einer halben Stunde Lesen nur gegrummelt, was für ein langweiliger Mist das Ganze war. Sein Gesicht hätte ich auch gerne gesehen, aber er war inzwischen ausgezogen und würde erst später vorbeikommen.

»Du wirst doch wenigstens wissen, wie ein Buch aussieht«, bemerkte meine Mutter trocken hinter ihrer Zeitung. »Es ist ein Familienerbstück.«

»Das unglaubliche Leben des Sir Charles Ambris«, las ich laut. Die letzten beiden Male hatte ich mir nicht die Mühe gemacht, den Titel zu lesen, denn die Reaktionen meiner Geschwister hatten mich genug unterhalten.

»Ist das ein Scherz? Ich weiß längst alles über ihn. Das geht in diesem Haus gar nicht anders.«

Das Haus hatten wir von ihm geerbt, genauso wie die Reader Society und die vornehme Ambris-Blässe, wie mein Vater zu sagen pflegte.

»Wirklich?«, fragte mein Vater und hob die Augenbrauen, während er Speck auf seine Gabel spießte. Geburtstage waren bei uns immer sehr nüchterne Angelegenheiten.

»Dann lies uns doch etwas über Sir Charles vor. Über sein Porträt hier zum Beispiel.«

Er wies auf das große Bild, das hinter dem Kopfende des Esstisches an der Wand hing. Sir Charles war darauf mit ernstem Blick, dicker Brille und umgeben von Bücherstapeln abgebildet. Spannend war daran nur, dass meine Eltern fast originalgetreue Kopien seiner Brille trugen.

Ich verdrehte die Augen. Mein Vater hatte mich jahrelang mit den Taten von Sir Charles gelangweilt, sodass ich quasi alles über ihn im Schlaf aufsagen konnte. Von der besonderen Tinte, die er benutzt hatte, über sein neues Katalogisierungssystem bis hin zu der Frage, wie er am liebsten seine Frühstückseier aß. Ich brauchte nun echt kein Buch mehr darüber.

»Die Geschichte hast du mir doch tausend Mal erzählt!«, sagte ich.

»Dann weißt du ja, was dich erwartet«, sagte mein Vater und deutete auf das Buch. »Schlag Seite einhundertdrei auf.«

»Einhundertfünf, Liebling«, sagte meine Mutter, ohne von ihrer Zeitung aufzusehen. Ich hatte keine Ahnung, was ihr Plan war, blätterte aber fügsam zu der Seite und begann laut zu lesen.

»Sir Charles amüsierte sich prächtig über das Ergebnis der langen Stunden mit dem königlichen Hofmaler (den die Königin ihm geschickt hatte, weil sie so zufrieden mit seinen Diensten als Bibliothekar war), dass er das Bild nicht einfach vorführen wollte.« Ich verzog das Gesicht über die unnötige Prahlerei, und Freya stöhnte auf, als bereitete der Text ihr körperliche Schmerzen. So hatte sie auch gestöhnt, als unsere Eltern sie dazu überredet hatten, trotz Kris’ Gelächter in dem Buch zu lesen. Außerdem kannte ich die Geschichte über das Porträt schon längst.

»Nein, er nutzte die gruselige Eigenschaft seines Abbildes, um mögliche Diebe und Langfinger im Speisesaal des Familienhauses einzuschüchtern«, fuhr ich fort.

Plötzlich wurde mir anders. War irgendwas mit dem Frühstück gewesen? Mir war warm, ein wenig schwindelig, und ich hatte das Gefühl, dass sich die Wände bewegten, während der Frühstückstisch vorbildlich still blieb. Schnell klappte ich das Buch zu und sah auf – direkt in die lächelnden Gesichter meiner Eltern.

Der Blick meines Vaters wanderte zufrieden zur Wand, wo das Porträt von Sir Charles hang. Hätte hängen sollen. Vor Schreck wäre mir fast die Luft weggeblieben. Es war weg!

»Was … Wie?«, rief ich. »Was habt ihr mit dem Bild gemacht? Es ist weg!«

»Hängt wahrscheinlich im Lesesaal, wie schon immer«, bemerkte Freya irritiert und nahm mir das Buch aus der Hand. Sie schlug die gleiche Seite auf und überflog sie rasend schnell.

»Leute vom Silberbesteckklauen abhalten. Das ist doch lächerlich.«

Ich warf einen Blick auf die nackte Wand und wunderte mich, warum mir das Bild dort nicht von Anfang an seltsam vorgekommen war. So wie es sich jetzt anfühlte, war der Raum … richtig.

»Oh, Einbrecher einschüchtern wollte Sir Charles tatsächlich«, sagte mein Vater und wirkte unnatürlich beschwingt dabei. »Aber eben nicht hier, sondern im Lesesaal. Gut gemacht, Hedda.«

Ich hatte noch immer keine Ahnung, was los war oder was genau ich gut gemacht haben sollte.

»Weil sie einen Satz ohne Stottern vorgelesen hat?«, fragte Freya spöttisch.

Meistens ließen meine Eltern ihr solche Kommentare durchgehen, wahrscheinlich, weil es um meine Lesefaulheit ging und sie die selber nicht verstanden. Heute jedoch nahmen sie mich fast sofort in Schutz, und ich hatte nicht das Gefühl, dass es an meinem Geburtstag lag.

»Wir sind sehr stolz auf deine Schwester«, sagte mein Vater streng. »Ich will kein Wort von dir hören, das etwas anderes vermuten lässt.«

Freya schnappte nach Luft, beschränkte sich aber darauf, sich einen weiteren Löffel Müsli in den Mund zu schieben und dabei in dem Geschichtsbuch zu blättern, das neben ihrer Kaffeetasse lag. Ich verstand die Welt nicht mehr.

»Macht ihr euch über mich lustig?«, fragte ich verblüfft. »Ihr macht euch doch lustig.«

»Keineswegs, mein Schatz«, erwiderte meine Mutter fröhlich. »Schenk dir noch etwas Tee ein, dein Vater und ich haben etwas vorzubereiten. Eine Überraschung.«

Eine Überraschung, das klang schon viel besser. Ich hoffte, dass es ein Labradorwelpe war. Oder eine Weltreise.

Aber Hinweise auf diese mysteriöse Überraschung gaben meine Eltern mir leider nicht.

Sie schlossen sich nur wieder im Lesesaal ein, und ich hörte den ganzen Tag nichts mehr von ihnen. Mein Geburtstag war noch langweiliger als sonst ohne ihre Anwesenheit, und das war eine große Kunst. Ich musste ihn wie immer allein feiern, weil er genau auf den Beginn der Sommerferien fiel und meine Freunde mit ihren Familien im Urlaub waren. Selbst in den Urlaub fahren? Auf die Idee wäre meine Familie nie gekommen, schließlich konnten sie ja Reiseführer lesen. Manchmal besuchten wir Grandma Olsen in Dänemark, das war alles.

Selbst den Kuchen gab es nur mit Freya, der Haushälterin und Kris, der für eine Stunde vorbeikam. Nach dem Abendessen hatte ich mich damit abgefunden, dass meine Eltern wahrscheinlich von den Büchern im Lesesaal abgelenkt worden waren und die Überraschung vergessen hatten.

Doch als ich schon daran dachte, mich bettfertig zu machen, klopfte es an meiner Zimmertür.

»Mr und Mrs Ambris erwarten dich im Lesesaal«, teilte Blythe, unser Butler, mir mit. Es war nicht ungewöhnlich, von Blythe geholt zu werden, wenn meine Eltern beschäftigt waren. Dass sie mich in den Lesesaal baten, überraschte mich deutlich mehr, denn von dem bekam ich höchstens dann etwas zu sehen, wenn die Tür für die Mitglieder der Reader Society aufschwang.

Das war das Erste, was mir seltsam vorkam. Noch verdächtiger waren allerdings die vielen unterschiedlichen Stimmen, die gedämpft aus dem Saal nach draußen drangen.

»Moment«, sagte ich, als ich mit Blythe vor der Tür stand. »Trifft sich die Society nicht immer mittwochs?«

Blythe hob eine Augenbraue. Das war bemerkenswert, denn normalerweise blieb sein Gesicht immer komplett neutral. Deswegen hatte meine Familie ihn damals eingestellt.

»Ich folge lediglich den Anweisungen der Herrschaften«, erwiderte er und klopfte an die schwere Holztür.

Augenblicklich verstummten die Stimmen im Raum, und nur wenig später öffnete eine über das ganze Gesicht strahlende Dame. Sie hatte ein buntes Tuch um den Kopf gewunden, und ihre Arme waren bis zu den Ellbogen mit Armreifen behangen. Sie war etwas älter als meine Mutter, und wäre ich nur ein paar Jahre jünger gewesen, hätte ich mir große Sorgen gemacht, von ihr in die Wangen gezwickt zu werden.

»Hedda!«, begrüßte sie mich überschwänglich. »Wie schön, wie schön – deine Eltern haben uns von dem Erfolg berichtet. Komm nur herein! Wir erwarten dich schon.«

Sie schüttelte meine Hand, als hätte ich gerade eine wichtige Auszeichnung erhalten. Ein Eindruck, der durch die anderen Anwesenden, die mich alle erwartungsvoll anstarrten, nur verstärkt wurde. Ich drehte mich Hilfe suchend zur Tür zurück, aber Blythe schloss sie mit perfekt ausdruckslosem Gesicht, bevor ich fliehen konnte. Nur seine Mundwinkel zuckten verdächtig.

»Was geht hier vor?«, fragte ich und ließ den Blick über die versammelte Gruppe wandern, die um den langen Tisch in der Mitte des Saals verteilt auf verzierten Holzstühlen oder antiken Sesseln saß. Ich wusste nicht genau, was ich erwartet hatte, doch zu meiner großen Enttäuschung schien der Lesesaal wirklich nur ein Raum mit Büchern zu sein. Ich sah meine Eltern auf zwei Sesseln am Kopfende des Tisches sitzen und erkannte ein paar Mitglieder der Reader Society von flüchtigen Begegnungen in unserem Hausflur. Aus irgendeinem Grund trugen sie alle die gleiche Brille, so wie Sir Charles – dessen Porträt tatsächlich völlig selbstverständlich über einem zugemauerten Kamin am Ende des Lesesaals hing. Wie war das möglich?

»Wir freuen uns, dass du hier bist, Darling«, sagte die Frau breit lächelnd. »Ich bin Mallorie Lawrence, die Präsidentin des Londoner Kapitels der Reader Society. Nachdem du den ersten Test mit Bravour gemeistert und das Porträt wieder an seinen Platz gelesen hast, haben wir einen zweiten kleinen Test für dich, um dich ein bisschen genauer einschätzen zu können.«

Ich hatte das Bild an seinen Platz gelesen? Hatte das alles hier mit dem komischen Buch von heute Morgen zu tun?

»Was? Warum soll ich einen Test machen?«, fragte ich. Ich dachte, es ging um meinen Geburtstag! Zwei junge Männer, die sich bis auf das letzte Haar glichen, inklusive der abstehenden Ohren und schlecht sitzenden Hemden, tauschten einen bestürzten Blick aus. Sie sahen genauso aus wie die Sorte Mensch, die Tests und Schule liebte.

»Nun, für deinen Platz in der Society«, sagte Mallorie belustigt. »Erst wenn wir die Ausprägung deines Talentes kennen, können wir dir einen Mentor oder eine Mentorin zuweisen. Also, wollen wir anfangen?«

Obwohl ich eigentlich nicht vorhatte, Teil der Reader Society zu werden, widersprach ich nicht. Die Society, meine Eltern eingeschlossen, musterte mich mit dem gleichen herausfordernden Blick wie das magisch wandernde Porträt von Charles Ambris hinter ihnen. Irgendwas ging da doch vor sich! Wenn ich hierblieb, dann konnte ich es vielleicht herausfinden.

Da ich keine Antwort gab, erhob sich ein beleibter Mann mit buschigem Schnauzer schnaufend und gab zwei Bücher preis, die er vor sich auf dem Tisch liegen gehabt hatte.

»Hier, wir fangen mit etwas Leichtem an«, sagte er und bedeutete mir, näher zu kommen.

»Danke, Hector«, sagte Mallorie und schob mich mit sanfter Gewalt in Richtung des Tisches, als ich mich nicht von allein in Bewegung setzte. Ich erwartete eigentlich, zwischen den beiden Büchern einen Stapel Papier mit Quizfragen oder so zu finden, aber da waren nur die Bücher.

»Also, Hedda«, begann Mallorie, nachdem ich mich auf den Stuhl genau in der Mitte gesetzt hatte. »Dickens oder Defoe?«

Ich blinzelte. Was hatte das mit dem Porträt von Sir Charles zu tun?

»Nach welchen Kriterien?«, fragte ich. »Welches davon besser geschrieben ist? Was wichtiger für die Literaturgeschichte ist? Ich habe nämlich weder das eine noch das andere gelesen. Und es auch nicht vor.«

Ein Raunen ging durch den Raum. Ich biss mir auf die Lippen. War es richtig, so ehrlich zu sein? Etwas ging hier vor sich, mit den Brillen und allem. Vielleicht war es besser, diese ganzen Büchernarren bei Laune zu halten, wenn ich mehr über das Porträt hören wollte. Aber jetzt war es wohl zu spät, um sie freundlich zu stimmen.

»Das ist egal«, antwortete Mallorie, auch wenn ihr Lächeln ein wenig kühler wurde.

»Robinson Crusoe nicht gelesen?«, wisperte jemand ungläubig. »Das ist eines meiner Lieblingsbücher!«

»Wähle einfach eines«, sagte Mallorie.

Ich betrachtete die beiden Bücher, Oliver Twist und Robinson Crusoe. Es waren beides hübsche, alte Ausgaben, mit dicken, verzierten Einbänden und edler Goldschrift, und für einen kurzen Moment wollte ich Dickens wählen, weil sich meine Eltern schließlich wegen ihm kennengelernt hatten. Doch etwas Merkwürdiges geschah, als ich auf das Buch zeigen wollte: Mein Zeigefinger wanderte wie von allein zu dem Buch daneben. Ein Kribbeln ging von meiner Fingerspitze aus und erfüllte meinen ganzen Arm, bis ich nicht anders konnte. Hatte es sich nicht auch so ähnlich angefühlt, als ich den Text über Sir Charles’ Porträt gelesen hatte?

»Defoe«, sagte ich also und sah Mallorie an. Aber weder ihre noch irgendeine andere Reaktion ließen darauf schließen, ob meine Antwort richtig war.

»Gut«, meinte sie nur mit einem wissenden Lächeln. »Die nächsten. Sangeetha?«

Ein Mädchen trat näher, die Lippen vorwurfsvoll gespitzt, während der Mann mit dem Schnauzer seine Bücher wegräumte. Sie war ungefähr so alt wie Freya, mit einem hübschen, glatt geflochtenen Zopf.

»Die hier wirst du doch wenigstens gelesen haben, oder?«, fragte sie und klatschte den ersten Harry Potter vor mir auf den Tisch, gefolgt von einem der Agent Danger-Bücher.

»Ich kenn glaub ich einen Harry Danger-Film«, erwiderte ich grinsend. Ich kannte ihren Tonfall nur zu gut, und er gefiel mir nicht. Sangeetha funkelte mich böse an, was es nur lustiger machte. »Und, was ist die Frage?«

»Keine Frage!«, sagte Mallorie rasch. »Nur wieder eine Wahl.«

Ich zuckte mit den Schultern und ließ meinen Zeigefinger auf Agent Danger pendeln, woraufhin Sangeetha beide Bücher mit einem Schnauben wieder mitnahm. Als mir daraufhin eine alte Dame mit Strickweste und pinken Strähnchen zwei gleichermaßen schlecht gezeichnete Horrorcover hinlegte, deutete ich wortlos auf das mit den Geistern, bevor ich überhaupt die Titel gelesen hatte. Was gesagt hätten sie mir ohnehin nicht.

Mallorie hob die Augenbrauen, kommentierte es aber nicht, während die Oma ein wenig verdattert ihre Bücher wieder zurückzog. Nun sprang einer der identischen jungen Männer so hastig von seinem Stuhl auf, dass er fast gefallen wäre. Seine zwei Bücher hatte er bereits vor sich liegen und musste sie nur über den Tisch zu mir hinschieben.

»Das linke«, sagte ich, dieses Mal sogar bevor ich die Einbände betrachtet hatte. Mit jeder voreiligen Wahl wurden die Blicke der versammelten Society ungläubiger. Langsam begann mir die Sache Spaß zu machen. Das hatten sie eben davon, wenn sie in mir auf Teufel komm raus eine zukünftige Leseratte sehen wollten.

»Das gibt es doch nicht«, murmelte eine Frau mittleren Alters mit Hosenanzug und Dutt und beugte sich hastig zu den Regalen hinter sich hinunter. »Ich habe das zweite Buch noch gar nicht herausgesucht!«

»Egal«, verkündete ich. »Ich wähle eh das erste.«

Sie richtete sich langsam wieder auf und drehte sich zu mir um, einen verloren wirkenden Liebesroman in den Händen haltend.

»Faszinierend«, sagte Mallorie. Rascheln und Tuscheln war für einen Moment das Einzige, das im Raum zu hören war, als die übrigen Anwesenden sich ebenfalls beeilen mussten, ihre zwei Bücher zu finden. Fast, als wären sie es gewohnt, dass man sich Gedanken darüber machte, was man auswählte. Ich wagte einen Blick zu meinen Eltern, halb in der Erwartung, dass sie mich wütend anfunkeln würden, weil ich sie so vor ihrem Buchclub blamierte. Doch zu meiner Überraschung nickte mein Vater mir anerkennend zu, und ein schwaches Lächeln stahl sich auf die Lippen meiner Mutter. Ich verstand gar nichts mehr.

»Okay«, sagte ein Mann mit einem Turban ein wenig atemlos, während er fahrig zwei ungebundene Manuskripte zu mir hinschob. »Dann versuchen wir es mal mit den beiden hier.«

Ich musterte die Papierstapel. Das eine war mit winzigen Bleistiftkommentaren versehen, während das andere völlig unberührt dalag. Wollten sie mich jetzt dazu bringen, den Schreibprozess von Büchern zu hinterfragen?

»Das da«, sagte ich zu dem ohne Kommentare. Ich machte mir nicht die Mühe, die Stapel durchzulesen. Freya hätte das bestimmt furchtbar aufregend gefunden, als hätte sie höchstpersönlich der Geburt eines Meisterwerkes zusehen dürfen, aber mir war das genauso egal wie die fertigen Bücher selbst.

Mallorie, meine Eltern, der zweite junge Mann mit den abstehenden Ohren und ein Junge mit hochgegelten Haaren und Kaugummi im Mund präsentierten mir ebenfalls ihre zwei Bücher, und ich tat ihnen den Gefallen, sie zumindest kurz zu mustern, bevor ich meine Wahl komplett nach Gefühl traf. Als die Bücher schließlich alle wieder zurückgenommen waren und sich die Anwesenden in einem großen Kreis um den Tisch und um mich versammelt hatten, lehnte ich mich im Stuhl zurück und verschränkte die Arme.

»Und jetzt?«, fragte ich. »Erklärt mir endlich jemand, was das alles soll?«

»Lady Culpepper war noch nicht an der Reihe«, erwiderte Mallorie und warf einen vielsagenden Blick in die Runde. Ich tat es ihr nach. Sie hatte bis jetzt alle anderen nur mit Vornamen angesprochen, und ich war mir ziemlich sicher, im Kreis der Society keine alte Adelige gesehen zu haben, die so eine Anrede verdiente. Dann jedoch hörte ich das Rascheln von Bücherseiten aus der Ecke des Zimmers. Der Schnauzermann und die Duttfrau wandten sich nach dem Geräusch um, und ich folgte ihren Blicken.

Ich fragte mich, wieso sie mir nicht sofort aufgefallen war. Lady Culpepper war nicht alt, oder mit Kronjuwelen behangen, oder hatte einen verzogenen Mops an der Leine, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Sie war ziemlich jung und sah aus, als wäre sie aus einer Herrenschneiderei des neunzehnten Jahrhunderts geradewegs in unseren Lesesaal gestolpert, inklusive Frack, Zylinder und silberknaufigem Gehstock, ohne von der Zukunft allzu beeindruckt zu wirken. Im Gegenteil, sie sah so gelangweilt aus, als hätte ihr Kris gerade drei Stunden lang einen Vortrag über DNS-Spurenanalyse bei Blaumeisen gehalten. Von allen Anwesenden war sie die Einzige, die keine Brille trug.

Obwohl sie die Aufmerksamkeit der anderen bemerkte, ließ sie sich Zeit damit, sich zu uns zu gesellen. Ich hatte halb erwartet, dass sie sich zwischen den anderen hindurchdrücken würde, um an den Tisch zu kommen und mir ihre beiden Bücher zur Wahl zu stellen, doch sie musste nur leicht das Kinn heben, damit ein Junge mit Gelhaaren und die Oma hastig aufsprangen und ihre Stühle zur Seite zogen. Die anderen, die an ihrer Seite des Tisches gesessen hatten, rückten ebenfalls von ihr weg, obwohl sie schon mehr als genug Platz hatte. Für einen Moment dachte ich, dass sie Angst vor ihr hatten – zumindest mir flößte sie gehörigen Respekt ein, so selbstsicher und gezielt, wie sie sich bewegte. Doch ich sah die unverhohlene Bewunderung in den Augen des Jungen, und auch die anderen schienen eher Hochachtung für sie zu empfinden.

Lady Culpepper lächelte mild, während sie seelenruhig ihre Auswahl über den Tisch schob, ihre Bewegungen gespannt von jedem im Raum verfolgt. Jemand keuchte erschrocken auf.

»Das können Sie doch nicht machen!«, entfuhr es Mallorie.

»Olympia, also wirklich«, sagte mein Vater und räusperte sich. Jetzt wusste ich auch ihren Vornamen.

Sie ignorierte beide und nickte stattdessen mir zu, sobald die Bücher vor mir lagen. Es waren ziemlich neue Ausgaben, ein Gedichtband über das Meer und eine Novelle über eine einsame Malerin in der Schaffenskrise. Ich verstand nicht, was daran ungewöhnlicher oder empörender sein sollte als an den bisherigen, teils viel skurrileren Optionen. Eher war ich enttäuscht, dass sie mir nicht ein paar wertvolle Antiquitäten präsentierte, die sie aus dem neunzehnten Jahrhundert mitgebracht hatte.

»Lass dir Zeit«, sagte sie, mit einer Stimme so charmant und glatt wie Honig. »Überlege dir deine Wahl gut.«

Ich musterte sie und ihren Gesichtsausdruck, der mir viel zu wenig darüber verriet, was sie vorhatte. Irgendwas musste sie jedenfalls im Schilde führen. Oder sie war so beschäftigt damit gewesen, sich im Schatten zu verstecken, dass sie einfach nicht mitbekommen hatte, wie schnell ich bisher alles nur nach Gefühl gewählt hatte. Mit einem Seufzen beugte ich mich über die Bücher und wollte ihr genauso eine spontane Antwort geben wie allen anderen zuvor. Aber als ich zwischen den Büchern hin und her sah, konnte ich mich plötzlich nicht entscheiden. Mein Zeigefinger war auch keine Hilfe.

Nein, da war mehr. Sobald ich beschlossen hatte, ein Buch auszuwählen, bekam ich plötzlich das komische Gefühl, eher das andere nehmen zu müssen. Doch wenn ich diese neue Wahl verkünden wollte, schlug mir eine ganz ähnliche Welle des Widerstands entgegen. Ich machte den Mund auf und wieder zu, weil ich keine Antwort hatte. Dann sah ich scharf zu der jungen Adeligen hoch.

»Was haben Sie gemacht?«, zischte ich.

»Gar nichts«, antwortete sie belustigt. »Triff deine Wahl.«

»Beide«, sagte ich und verschränkte die Arme. Niemand hatte gesagt, dass das keine Option war.

Lady Culpepper lächelte geheimnisvoll und nahm ihre Bücher ohne eine weitere Reaktion wieder zurück. Ich starrte sie in der Hoffnung an, herauszufinden, warum es bei ihr plötzlich so schwer gewesen war. Darüber hörte ich den vorsichtigen Applaus erst, nachdem schon der halbe Raum eingestimmt hatte. Wer noch saß, erhob sich. Die Society sah mich an, als hätte ich gerade mit bloßen Händen einen Tiger bezwungen.

»Sehr gut, Hedda«, sagte meine Mutter voller Stolz. »Beim ersten Mal war niemand von uns so erfolgreich!«

Sangeetha, die nur sehr zögerlich klatschte, verdrehte die Augen. »Ich hatte nur eins falsch«, grummelte sie.

»Hundert Prozent!«, rief Mallorie begeistert. »Und so schnell! Was für eine Intuition – was für ein Talent! Du hast jeden einzelnen Scriba erkannt!«

»Jeden einzelnen was?«, fragte ich.

»Jeden Schreiber«, sagte Lady Culpepper. Sie hatte sich wieder ein paar Schritte vom Tisch zurückgezogen und klatschte nicht, aber ihr Blick war so fest auf mich gerichtet, dass ich mich wie auf der Schlachtbank fühlte. Der Applaus erstarb bei ihren Worten.

Ich blinzelte verwirrt.

»Scriba sind Schreiber?«, hakte ich nach. Das passte grob dazu, was ich aus dem Lateinunterricht wusste. »Sollen das besondere Autoren sein?«

»Niemand sagt heute mehr Scriba«, murmelte Sangeetha, als ob das komische Wort meine Schuld wäre. »Der Begriff ist total veraltet.«

»Besonders ist ein Wort«, meinte mein Vater und nickte Mallorie zu, die nahtlos daran anknüpfte.

»Scriba, deren Bücher und Manuskripte du da eben erkannt hast, haben eine besondere Fähigkeit«, erklärte sie. »Denn das, was sie zu Papier bringen, kann wahr werden.«

»Wahr werden«, wiederholte ich. »Zum Leben erwachen?«

»So in etwa«, sagte meine Mutter. »Schreiber können die Wirklichkeit verändern. Mit verheerenden Folgen, wenn sie nicht rechtzeitig aufgehalten werden.«

Ich schaute meine Mutter ungläubig an. Wollten meine Eltern mich auf den Arm nehmen? Hatten sie und die Reader Society sich diesen seltsamen Test ausgedacht, um mir an meinem Geburtstag einen Streich zu spielen? Klar, meine Eltern hatten nie wirklich aufgegeben, mir das Lesen näherbringen zu wollen, aber mir einreden zu wollen, dass es wahrwerdende Geschichten gab, ging definitiv zu weit. Die Idee war zu cool, um damit Streiche zu spielen.

»Und was soll das mit mir zu tun haben?«, fragte ich.

»Du hast gerade bewiesen, dass du wie deine Mutter und ich eine Leserin bist«, sagte mein Vater stolz. »Lectora in wissenschaftlich.«

»Eine Leserin«, murmelte ich. »Und das soll heißen …«

»… dass du die Fähigkeit hast, Schreiber aufzuhalten, indem du ihre Geschichten liest«, vervollständigte mein Vater den Satz. »Wie wir alle hier. Und wir brauchen deine Hilfe, damit die Schreiber nicht die Welt zerstören.«

ZWEI

Ein aufgeregtes Kribbeln schoss durch meinen Körper. Selbst wenn sie all das nur supergut eingefädelt hatten, hörte sich alles nach einem großartigen Abenteuer an. Und nun ja – da war die Sache mit dem wandelnden Porträt, das sich auf magische Weise wieder im Lesesaal befand. Aber wenn es so etwas Cooles gab wie Geschichten, die wahr wurden, warum hatte ich bisher noch nichts davon mitbekommen?

»Es gibt also Schreiber«, wiederholte ich. »Und wenn die etwas schreiben, wird das echt wahr? Das ist so cool.«

Sangeetha stöhnte betont laut auf.

»Das ist gar nicht cool«, sagte sie, und ich fühlte mich mehr denn je an Freya erinnert. Zum Glück war die nicht auch ein Mitglied der Society. »Was, wenn sie über Monster oder Serienkiller oder Apokalypsen schreiben?«

Die versammelte Society schien bei Sangeethas Worten zu erzittern, als wäre es im Zimmer zehn Grad kälter geworden. Als ich zu meinen Eltern sah, waren ihre Gesichter grimmig, meine Mutter nickte bekräftigend. Meine Eltern waren nie gute Schauspieler gewesen, sie würden bestimmt nicht nur aus Spaß so ernst tun. Ich dachte an alle Agentenfilme und Dystopien, die ich im Kino gesehen hatte – die musste ja auch irgendwann einmal jemand geschrieben haben. Wenn so ein Superbösewicht in echt die Weltherrschaft übernehmen wollen würde, wäre das alles andere als lustig.

»Gut, das ist wirklich nicht schön«, gab ich zögerlich zu. »Aber was, wenn sie gute Dinge schreiben? Über Piratenschätze zum Beispiel, die man in echt ausbuddeln kann, oder ein Schnupfenheilmittel oder so? Darum kann man sie doch bitten.«

Geschichten vom Wahrwerden abzuhalten, erschien mir nicht halb so cool wie andersrum, auch wenn die Reader Society das wohl anders sah.

Mallorie schüttelte heftig den Kopf.

»Leider ist das nicht so einfach«, sagte sie. »Denn egal, was ein Scriba schreibt, es hat immer einen Einfluss auf die Wirklichkeit. Und je mehr diese verändert wird, desto gefährlicher ist das. Dort, wo die Wirklichkeit zu dünn wird, kann das verheerende Folgen haben: Wirklichkeitsrisse oder Wirklichkeitsexplosionen. Sie können Schaden anrichten, größer als ein Erdbeben oder ein Wirbelsturm oder eine andere Naturkatastrophe, den keiner von uns mehr rückgängig machen kann!«

Der ganze Raum stimmte zu. Ich konnte die Kälte jetzt selbst spüren. Das klang ziemlich gruselig. Und irgendwie aufregend, aber das wagte ich nicht laut zu sagen.

»Es gibt stärkere und schwächere Scriba, aber sie alle kratzen an der Stabilität der Wirklichkeit und sie müssen alle aufgehalten werden, solange es in unserer Macht steht.«

Mallorie deutete auf einen der beiden jungen Männer mit den abstehenden Ohren.

»Edwin hier ist der einzige Scriba, dem wir trauen können«, erklärte sie. »Er stellt uns seine Fähigkeiten zur Verfügung, damit wir allen anderen Scriba immer einen Schritt voraus sind.«

»Ich bin zum Glück nicht allzu begabt«, bemerkte Edwin peinlich berührt. »Damit ich irgendetwas an der Wirklichkeit verändere, muss ich schon etwas schreiben, das ihr ziemlich nahekommt. Wissenschaftliche Artikel oder Biografien, die sich nicht ganz an die Wahrheit halten zum Beispiel.«

»Du hast dieses Charles Ambris-Buch geschrieben!«, rief ich.

»Als Test für zukünftige Leser«, bestätigte Edwin. »Die anderen Leser haben diesen einen Absatz absichtlich ausgelassen, damit sich neue Leser daran ausprobieren können.«

»Und du hast den Test mit Bravour bestanden«, sagte meine Mutter stolz, und langsam war ich bereit, ihnen allen tatsächlich zu glauben. Meine Mutter war nie einfach so stolz auf mich. »Auch wenn wir jetzt wohl ein neues Buch mit einem kleinen Absatz brauchen, der die Wirklichkeit nicht massiv in Gefahr bringt.«

Edwin nickte verstehend.

»Das Porträt im Speisesaal – das war da nur, weil es ein Schreiber so beschlossen hat?«, hakte ich nach.

»Nicht beschlossen«, verbesserte mich Edwin. »Nur mit ein wenig Kreativität geschrieben. Komplett auf Kommando zu schreiben ist nahezu unmöglich, es muss immer ein bisschen von innen kommen. Sonst funktioniert die Schreiber-Fähigkeit nicht.«

»Von mir aus«, sagte ich schnell, bevor er mir mehr Details erläutern konnte. »Aber es war nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist erst wieder zurückgekommen, als ich die Geschichte von dem Bild gelesen habe? Das heißt also wirklich, dass Leser die Veränderungen der Schreiber rückgängig machen können, indem sie einfach lesen?«

»Im Grunde ja«, sagte meine Mutter. Ihre zufriedene Miene war mir noch immer unheimlich nach den Jahren der Enttäuschung, die ich unserer Familie beschert hatte. Ein Teil von mir glaubte immer noch, dass sie mich nur auf den Arm nahm. »Idealerweise lesen wir die Werke der Schreiber, bevor ihre Worte überhaupt etwas verändern können. Zum Glück für uns braucht es manchmal Zeit, bis die Schreiber-Magie die Wirklichkeit verformt hat. Wenn Leser eine Geschichte lesen, dann wird sie nur noch in unseren Köpfen wahr. Nicht mehr als jedes normale Buch auch.«

Ich verzog das Gesicht. »Kann man das Lesen auch abkürzen?«, wollte ich wissen. »Indem man das Buch einfach lange anguckt oder so?«

Niemand antwortete mir. Stattdessen starrten sie mich nur wieder an, dieses Mal verständnislos.

»Aber … warum sollte man das machen wollen?«, fragte der Mann mit dem Turban schließlich. »Lesen ist eine so wundervolle Sache. Literatur! Poesie! Das muss man doch in jedem Fall genießen – und wenn man dabei die Wirklichkeit beschützt, dann umso besser!«

Seine Augen leuchteten vor Aufregung auf, während er begeistert zu den Bücherregalen hin gestikulierte. Bekräftigendes Nicken begleitete seine Worte. Na super. Für einen winzigen Moment hatte ich geglaubt, eben nicht in einem Club mit Büchernarren gelandet zu sein, doch da hatte ich mich wohl geirrt – hochwichtige Wirklichkeitsrettung hin oder her.

»Weißt du, eine Schreibergeschichte hat immer eine ganz spezielle Anziehung«, sagte der Zwilling von Edwin dem Schreiber. »Zumindest für uns Leser. Ich habe Edwins Abenteuergeschichten früher immer verschlungen, obwohl jeder sonst der Meinung war, dass sie nicht gerade gut seien. Damals hatte ich nicht gewusst, dass ich damit womöglich die Welt vor plündernden Banditen und Ninja-Überfällen gerettet habe.«

Ich seufzte wehmütig bei der Vorstellung, mit echten plündernden Banditen und Ninjas zu tun zu haben.

»Edwin und Alvic sind etwas ganz Besonderes«, erklärte Mallorie. »Die Fähigkeiten von Scriba und Lectora sind erblich, aber sie tauchen nur selten auf – selbst in Familien mit einem prominenten Stammbaum wie deiner. Dass sich die Linien von Scriba und Lectora vermischen und dann ausgerechnet in Brüdern auftreten – in Zwillingen! – ist furchtbar faszinierend und äußerst selten. Und unser Glück, denn ohne Alvics Lesen hätten Edwins Texte viel Unheil anrichten können, bevor wir die beiden als Teenager gefunden haben.«

»Okay«, sagte ich. »Kann mir jemand jetzt meine Frage beantworten? Wenn ich hier Bücher lesen muss, um die Welt zu retten, dann könnt ihr das wahrscheinlich besser ohne mich machen.« Es war echt unfair. Endlich etwas, das sich wie ein Abenteuer anfühlte – und dann musste ich dafür das tun, was ich am wenigsten leiden konnte! Irgendwie fühlte ich mich von meinen Eltern hintergangen. Sie wussten schließlich ganz genau, dass ich nicht gerne las.

Mallorie hob die Augenbrauen. Für einen Moment schien sich Ärger auf ihr Gesicht zu schleichen, doch sie hatte sich schnell wieder gefasst und strahlte mich nur noch breiter an.

»Wir haben natürlich alle unsere ganz eigenen Talente und Spezialgebiete«, versicherte sie mir eifrig. »Wir teilen uns nach unseren Fähigkeiten auf – und natürlich nach der Stärke der Schreiber oder nach dem Genre ihrer Geschichte.«

»Liebesromane sind gefährlicher, als man denkt«, unterbrach die Duttfrau. »Einmal hat ein Romantikschreiber beschlossen, ein hübsches kleines Häuschen statt eines Wohnblocks in eine Ecke von Hackney zu setzen. Bis wir es gemerkt haben, konnten dutzende Familien ihr Zuhause nicht wiederfinden.«

»Dafür mussten wir viel mehr unternehmen, als einfach nur lesen«, bemerkte mein Vater. »Die Arbeit der Reader Society besteht nicht nur daraus, hier im Lesesaal zu sitzen, Hedda.«

Meine Mutter räusperte sich.

»Sie wird trotzdem lesen müssen«, sagte sie. »Vielleicht kommt sie durch diese neue Aufgabe ja auf den Geschmack.«

»Oh, bestimmt!«, rief der Mann mit Turban glücklich. »Wenn ich als dein Mentor ausgewählt werde, sorgen wir schon dafür, dass du die wahren Freuden des Lesens erkennst.«

»Das ist doch nicht euer Ernst!«, rief ich und sprang auf. »Das hier ist alles nur von euch eingefädelt, weil ihr den Gedanken nicht ausstehen könnt, dass ich nicht so büchervernarrt bin wie ihr!«, fuhr ich meine Eltern an. »Ich kann mit Büchern nichts anfangen, und das müsst ihr akzeptieren. Und wenn ihr das nicht könnt, dann will ich auch nichts mit eurer blöden Reader Society zu tun haben, ganz egal ob sie wirklich die Welt rettet oder nicht.«

Ich starrte sie herausfordernd an. Meine Mutter hatte die Lippen fest zusammengepresst, als konnte sie sich gerade von einem bissigen Kommentar abhalten, und ich war fast erleichtert darüber. Zumindest ein Anblick, der vertraut war. So gerne ich Abenteuer mit besonderen Fähigkeiten erleben wollte – so nicht!

»Ich nehme sie.«

Lady Culpepper hatte sich seit dem Test nicht mehr an dem Gespräch beteiligt. Auch jetzt lehnte sie völlig beiläufig gegen ein Bücherregal. Sie warf den Stock mit dem silbernen Knauf in die Luft und fing ihn wieder auf.

»Aber … Ihre Missionen sind zu gefährlich, Mylady … besonders für ein Kind!«, stammelte Mallorie. »Das würden Matthew und Elin doch niemals …«

»Ich glaube, das wäre gar keine schlechte Idee«, unterbrach mein Vater sie. Er musterte mich aufmerksam, aber anders als meine Mutter schien er noch immer zufrieden mit mir zu sein. »Hedda mag vielleicht keine Freundin unserer üblichen Methoden sein, aber sie hat eindeutig Talent. Außerdem … war Olympia ihr früher nicht unähnlich.«

»Sag Ja, oder lass es bleiben, Mallorie«, sagte Lady Culpepper seufzend. »Dringend brauche ich wirklich keinen Lehrling. Aber bevor ihr alle versucht, das arme Mädchen mit eurem sentimentalen Buchquatsch anzustecken …«

Sie sah mich nicht einmal an, während sie sprach, und ich vermutete, dass es ihr nicht um mich persönlich ging. Eher ums Prinzip. Aber sie war die Einzige hier, die mich nicht angestarrt hatte wie ein Mondkalb, weil ich es wagte, nicht zu lesen. Und ich musste zugeben, dass mich die gefährlichen Missionen ganz schön reizten.

»Ich will Lady Culpepper auch als meine Mentorin«, sagte ich also schnell. »Was auch immer das bedeutet.«

Lady Culpepper warf mir einen amüsierten Blick zu.

»Es bedeutet, dass du das Lesen in seiner besten Form lernen wirst«, sagte sie. »Ohne stundenlanges Bücherwälzen oder ermüdende Diskussionen über belanglose Inhalte, sondern wie es sich gehört: als Abenteuer.«

DREI

Nach diesem Abend hatte ich erwartet, dass das Abenteuer beginnen würde wie ein tosender Sturm. Aber es … tröpfelte eher. »Du hörst von mir«, hatte Lady Culpepper gesagt und sich seitdem nicht mehr gemeldet.

Was das bedeutete, erklärte mir niemand. Würde sie anrufen, um mir Hausaufgaben zu geben? Würde sie einfach irgendwann vor der Haustür stehen? Irgendwie bezweifelte ich, dass sie mir eine gut strukturierte E-Mail mit den wichtigsten Punkten, fett und unterstrichen, schicken würde. Ich bezweifelte, dass sie so etwas wie E-Mails benutzte.

Selbst als ich vorsichtig bei meinen Eltern nachfragen wollte, wurde ich von ihnen abgewürgt. Lady Culpepper hatte noch nie einen Lehrling gehabt, Lady Culpepper hatte eben immer viel zu tun, und warum fragte ich denn nicht Lady Culpepper? Schließlich war diese meine Mentorin, und damit angeblich die einzige Person, die mir Antworten auf meine Fragen schuldig war. Als eine gute Woche vergangen war, hielt ich es nicht mehr aus.

»Ist das normal, dass das so lange dauert?«, fragte ich ungeduldig beim Frühstück. Meine Mutter warf Freya einen vielsagenden Blick zu, die am anderen Ende des Tisches in ein Buch über Archäologie vertieft war.

»Die oberste Regel der Society ist Geheimhaltung, Hedda«, sagte sie, als ob ich das längst wissen müsste.

Freya blätterte eine Seite um, ohne auch nur eine Sekunde von ihrem Buch hochzuschauen.

»Mum, sie haben hier eine genaue Darstellung der chemischen Prozesse, mit denen sie die ursprüngliche Farbe der Terrakotta-Krieger erhalten wollen«, sagte sie.

»Das klingt interessant«, erwiderte meine Mutter. »Aber mit dem Chemie-Studium wartest du trotzdem, bis du mit den anderen fertig bist, ja?«

Ich gab den Versuch auf, irgendwelche Antworten von ihr zu bekommen und beendete stumm mein Frühstück, während Freya versuchte, meine Mutter zu überzeugen, ihr viertes Studienfach spätestens in einem Jahr beginnen zu dürfen.

Ich stahl mich aus dem Esszimmer, ohne mich zu verabschieden. In ein paar Minuten würden sie beide in ihren Tag starten. Mein Vater war bereits irgendwohin aufgebrochen. Also nutzte ich die Zeit allein, um mich in den leeren Lesesaal zu schleichen. Nach dem Treffen der Society hatten mir meine Eltern endlich den versteckten Mechanismus gezeigt, mit dem man die Tür öffnen konnte.

Was genau ich mir von dem Ausflug erhoffte, wusste ich auch nicht. Als ich noch jünger gewesen war, hatte ich mir vorgestellt, dass im Lesesaal geheime Schätze, schreckliche Familiengeheimnisse und gestohlene Kunstwerke aufbewahrt wurden, aber an meinem Geburtstag war er trotz der ganzen wichtig klingenden Neuigkeiten enttäuschend gewöhnlich gewesen. Ich ging an den Regalreihen entlang und überflog die Titel auf den Buchrücken in der halben Erwartung, irgendeine geheime Nachricht darin zu entdecken, doch alles schien ganz normal.