Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: HOLLITZER Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Ein Roman über das Wunder von Musik, Literatur, Malerei und zwei Liebespaare, die der Welt abhandenkommen. Drei Zeitebenen, zwei Liebesgeschichten und ein toter Komponist. Elisabeth und Alois verbindet nach einer zufälligen Begegnung und einer gemeinsamen Nacht eine ferne Freundschaft und eine intensive E-Mail-Korrespondenz, in der sie sich ihre Sorgen und Hoffnungen anvertrauen. Als der Onkel von Alois - Ernst Hoffmann - sich überraschend das Leben nimmt, hinterlässt er ihm nicht nur eine Komposition für Violoncello und Klavier, sondern auch zahlreiche Fragen und Leerstellen aus seiner Vergangenheit, denen Elisabeth und Alois nun nachgehen. Mehr und mehr tauchen sie in eine entlegene und dennoch seltsam vertraute Welt ein, eine Vergangenheit voller Liebe und Zuneigung, aber auch voller Hass, Missbrauch, Tod und Verderben, die weniger vergangen ist, als es scheint. In immer vielstimmigeren Sprach- und Stilelementen schiebt sich das, was ist, mit dem, was war und einer imaginierten Zukunft ineinander, bis sich am Ende alle in einem finalen Tanz um Liebe und Tod wiederfinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

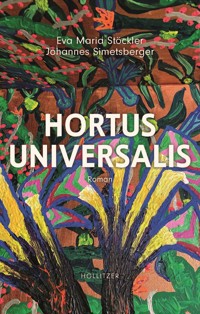

HORTUS UNIVERSALIS

EVA MARIA STÖCKLERJOHANNES SIMETSBERGER

HORTUS UNIVERSALIS

Roman

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von

Eva Maria Stöckler, Johannes Simetsberger: Hortus Universalis, Roman

Hollitzer Verlag, Wien 2023

Coverabbildung: Garten op. 69, Acryl auf Leinwand, Johannes Simetsberger 2011

Foto: Eva Maria Stöckler

Bildbearbeitung: Radoslaw Celewicz

Umschlaggestaltung und Satz: Daniela Seiler

Hergestellt in der EU

Alle Rechte vorbehalten

© HOLLITZER Verlag, Wien

www.hollitzer.at

ISBN Druckausgabe: 978-3-99094-074-7

ISBN epub: 978-3-99094-075-4

I SILLIANUM

Sonntag, 20. März 2011, 11:21 Uhr

Liebe Elisabeth!

Wir sind nun in Sillian. Wirklich angekommen bin ich aber noch nicht. Es ist alles noch zu neu. Immerhin unterrichte ich seit Semesterbeginn an meiner neuen Volksschule. Heute Sonntagvormittag finde ich hoffentlich Zeit, wenigstens ein paar Zeilen zu schreiben. Ich sitze in der Café-Konditorei-Bäckerei-Pension Pichler und habe einen Platz gefunden, wo ich mich wenigstens für eine Stunde in einen Winkel zurückziehen kann. Das Café ist leer, die Einheimischen sind noch in der Kirche. Ich kann auch nicht allzu lange von zu Hause weg.

Antonia geht es von Tag zu Tag schlechter, zumindest empfinde ich das so. Seit wir in Osttirol sind, spricht sie nur mehr italienisch. Man könnte meinen, das kommt von der Nähe zur italienischen Grenze. Sicher war es auch der Umzug, der an unser aller Nerven gezehrt hat. Sie erkennt uns kaum noch, ihr Alzheimer deckt sie mehr und mehr zu. Im Jänner, kurz nach unserer Ankunft, hatten Franziska und ich eine hässliche Aufregung durchzumachen. Es war ein bitterkalter Tag, eine gebirgige Kälte, an die ich mich noch gewöhnen muss, wie an so vieles andere hier. Der Lastwagen mit unseren Möbeln war eben vorgefahren, wir hatten alle Hände voll zu tun, den Männern von der Spedition Anweisungen zu geben und die Kartons und Möbel so rasch als möglich ins Haus zu schaffen. In dieser allgemeinen Verwirrung war Antonia plötzlich verschwunden. Sie war nirgendwo zu finden. Die Speditionsleute waren gerade abgefahren, als die verzweifelte Sucherei begann. Im ersten Schock wussten wir nicht, was wir tun sollten. Wir kannten noch niemanden. Doch im richtigen Augenblick kam der Hutmacher vorbei, das ist einer unserer Nachbarn, um uns neugierig in Augenschein zu nehmen. Er war unsere Rettung und reagierte als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr geistesgegenwärtig, trommelte die Kameraden zusammen und nicht einmal zwanzig Minuten später begaben sie sich auf die Suche nach Antonia. So klein der Ort auch ist, sie hätte überall sein können. Zudem war die Sonne längst hinter den Bergen verschwunden und es dunkelte. Antonia hatte keine passende Kleidung dabei, die Kälte wurde von Minute zu Minute grimmiger. Franziska weinte verzweifelt um ihre Mutter, ich versuchte sie zu beruhigen, was kaum möglich war. Aber wir hatten Glück. Jemand hatte den Bürgermeister angerufen und ihm mitgeteilt, dass eine offensichtlich verwirrte, alte Frau nahe der Ruine Heinfels gesehen worden war. Sofort wurden Franziska und ich mit dem Kommandowagen der Feuerwehr dorthin gebracht. Antonia war in der Tat bis in die Nachbarortschaft gelangt; hilfsbereiten Menschen war es gelungen, sie in ihr Haus zu bringen. Sie zitterte noch am ganzen Körper vor Angst und Kälte, als wir sie auf der Kachelofenbank sitzen sahen, im Haus der freundlichen Heinfelser. Ihre Augen waren weit aufgerissen, als wir sie sahen. Sie hatte uns offenbar erkannt. Nach einer Weile, als der Schreck ein wenig gewichen war, begann sie leise zu weinen. Franziska weinte auch. So saßen wir lange auf der Kachelofenbank eines uns unbekannten Hauses und ich glaube, dass Antonia ganz leise „Gondola, Gondola“ murmelte. Meine Erleichterung, dass wir sie so schnell gefunden hatten, war groß. Nicht auszudenken, wenn die Dorfbewohner sich nicht derart hilfsbereit und aufmerksam gezeigt hätten. Ich merkte, wie diese Erleichterung sich mit der wohligen Wärme des Kachelofens verband, und ich erinnerte mich an die Worte, die ich wohl bei Goethe gelesen hatte: Der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht – Gott weiß, warum sie so gemacht sind – mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Übels zurückzurufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.

Ach ja. Vor unserem Umzug hat sich mein Onkel Ernst in Frankenburg erschossen. Das war am 4. Dezember. Ich musste zu allem Überdruss auch noch zum Begräbnis fahren. Meine Abwesenheit für eine Nacht (er wurde am 13. Dezember begraben und ich blieb bis 14., ehe ich wieder nach Linz zurückkehrte) war für Franziska eine große Belastung und ich muss ihr nachsehen, dass sie, als ich wieder zu Hause war, sehr unfreundlich zu mir war. Meine Mutter will seinen Hof jetzt so schnell als möglich verkaufen. Mir überließ sie seinen „Nachlass“, eine Holzkiste voller Papiere, Briefe und irgendwelcher Unterlagen, die ich nach Sillian mitgenommen habe. Ich bin aber – wie du dir denken kannst – noch nicht dazugekommen, sie genauer durchzusehen. Ich hatte andere Sorgen. Allerdings sind mir Briefe einer Nadja Auerbach aus Salzburg aufgefallen. Vielleicht eine Russin? Hast du nicht im Garten des Kardinal König Hauses in Wien erzählt, dass du in Salzburg Russisch gelernt hast? Es wird schon bald Mittag. Ich muss rasch nach Hause. Viel mehr kann ich dir heute nicht schreiben. Ich hoffe, dir geht es gut in Eisenstadt. Vielleicht möchtest du mir ja schreiben. Es würde mich sehr freuen. Ich bin dankbar über jede Nachricht von draußen.

Liebe Grüße

Alois

Dienstag, 22. März 2011, 9:46 Uhr

Lieber Alois!

Es freut mich sehr von dir zu hören. Wie es scheint, hast du eine schwere Zeit hinter dir. Es tut mir leid, dass es deiner Schwiegermutter – ich nenne sie einmal so – schlecht geht. Damit habt ihr wohl zu eurer Eingewöhnung noch eine weitere Aufgabe zu bewältigen. Aber vielleicht ist sie ja diejenige, die, ohne es zu wissen und zu wollen, eure Integration in diesen Ort ermöglicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du es schaffst, aus der Stadt in dieses Bergdorf zu gehen. Ich kenne Sillian nicht, aber allein die Vorstellung dieses Ortes inmitten der Osttiroler Berge lässt Kälte und Einsamkeit Gestalt werden. Ich hoffe, dass es dir zumindest in der Schule gut geht. Ich denke, dass das mit Linz nicht zu vergleichen ist und du dort wenigstens unterrichten kannst und nicht die ganze Zeit Kinder disziplinieren musst.

Ja, das ist richtig. Ich habe in Salzburg Russisch gelernt, und meine Russischlehrerin hieß Nadeschda Auerbach. Aber das kann doch nicht dieselbe sein? Nadja ist längst schon wieder in Russland oder verstorben. Ich weiß es nicht. Sie hat Russisch unterrichtet, war aber Musikerin. Ich hab sie sehr gemocht, eine kluge, aber melancholische Frau. Ich muss nachsehen, aber ich denke, irgendetwas von ihr hab ich sicher noch in meinen Salzburger Unterlagen (die mittlerweile wohl auch in den Tiefen eines Umzugskartons verschwunden sind.) Mit welcher Beiläufigkeit du vom Tod deines Onkels sprichst, erstaunt mich. Ein „ach ja“ stellt einen gewaltsamen Freitod wohl auf die Stufe „sonstiger Probleme“. Aber ich kenne eure Situation nicht und maße mir auch nicht an, darüber zu urteilen. Es scheint wohl eine schwierige Konstellation gewesen zu sein und er dürfte dir auch nicht sehr nahegestanden haben. Ich freue mich übrigens, dass unsere Begegnung in Wien auf diese Weise nachwirkt. Lass uns das behalten! Vielleicht macht es dir die Zeit in den Bergen etwas erträglicher, wenn du deine Tiroler Enge ein wenig in die Weite der pannonischen Ebene schicken kannst. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute! Ich bin schon neugierig darauf, wer DEINE Nadja ist. Und ich muss jetzt auch los. Unterricht!

Liebe Grüße

Elisabeth

Dienstag, 22. März 2011, 17:06 Uhr

Liebe Elisabeth!

Die Berge kennen keine Gärten. Ich bin jetzt schon neugierig, ob das Feldchen hinter dem Haus wirklich das ist, was ich glaube, ein Gemüsebeet. Ein bisschen grünes Leben würde uns hier allen gut tun.

Ich finde es wunderbar, dass du so rasch von dir hören hast lassen. Ist ja eine umtriebige Zeit in unserem „Geschäft“. Bis Ostern haben wir alle Hände voll zu tun. Das wird wohl im Gymnasium auch nicht viel anders sein, oder? Bin schon gespannt, was du aus der pannonischen Ebene zu berichten hast.

Warum dieses Bergdorf? Ich glaube, die Handlungsmöglichkeiten des Menschen sind oft sehr beschränkt. Manchmal muss man sich zurücknehmen und den Willen anderer geschehen lassen. Es ist wie es ist. Franziska hätte es keinen Tag länger in Linz ausgehalten. So sind wir eben da. Und so schlimm ist es auch nicht. Mit der Einsamkeit magst du recht haben. Dafür habe ich im Moment auch keine Lösung. Es gibt hier zwar eine Unzahl an Vereinen und Möglichkeiten, ich tue mir damit aber recht schwer. Schützen, Jäger, Feuerwehr, Männergesangsverein, was weiß ich. So recht konnte ich mir noch keine Gedanken machen, wie ich hier Anschluss finden soll. Was die Kälte betrifft, täuscht du dich. Das Wochenende war schon sehr warm und man kann bereits ohne Mantel vors Haus gehen. Gestern hatten wir den Montag nach Josefi. Ein schulfreier Tag und wir saßen zum Mittagessen auf der Terrasse. Auf der sonnigen Talseite ist es schon aper und drecksbraun. Das lässt hoffen, dass es die Wiesen hier auch in Grün gibt. Nur mehr ein zehn Meter breites, weißes Band hin zur Seilbahntalstation trotzt dem Frühling – und dort haben die Schneekanonen nachgeholfen.

Und nun zu den Briefen: Der Absender der Briefe an meinen Onkel lautet Nadja Iwanowna Auerbach. Soweit ich das bisher überblicken konnte, sind die Briefe in der Holzkiste durchwegs von ihr (zumindest habe ich noch keinen anderen gefunden). Ich werde mich heute noch hinsetzen und mir die Sachen genauer anschauen. Im Anfang war der Zufall, und der Zufall war bei Gott, und Gott war der Zufall. Dieser war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch diesen gemacht, und ohne diesen ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Salzburg passt auch. Der Onkel studierte, eher er Bauer wurde, in Salzburg.

Beiläufigkeit: Noch einmal muss ich dir recht geben. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan mit meiner Beiläufigkeit. Ich habe sicher zu sehr an den Rest der Familie gedacht. Das hat er sich nicht verdient. Ich möchte das jetzt nicht ausführen. So viel will ich aber doch sagen: Etwas hat mich zu ihm hingezogen, die paar Mal, als ich ihn erlebt habe. Seelenverwandtschaft? Lassen wir das!

Und abschließend: Nicht die ganze Zeit disziplinieren. Nein, das ist nicht meine Sache. Ich habe allerdings die Vermutung, dass das andere statt mir machen. Schau dir nur die Schulordnung an:

1.Beim Eintreffen in der Schule oder in der Klasse grüße ich meine Lehrer und Mitschüler.

2.Ich bin höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit, damit sich alle in unserer Schule wohl fühlen können.

3.Ich befolge die Anweisungen der Lehrer.

4.Ich halte Ordnung in der Garderobe und in der Klasse. Meinen Müll sortiere ich gewissenhaft.

5.Raufen – auch aus „Spaß“ – und unnötiges Lärmen ist im Schulhaus und im Pausenbereich verboten. Laufen darf ich nur in der Turnstunde.

6.Bei Stundenbeginn warte ich ruhig auf meinem Platz.

7.In den kleinen Pausen halte ich mich in der Klasse auf. Zum Essen bleibe ich auf meinem Platz.

8.Fenster werden nur auf die Anweisung eines Lehrers geöffnet.

9.Mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gehe ich schonend um.

10.Vor dem Heimgehen räume ich mein Bankfach aus und stelle den Stuhl hinein.

Franziska ruft. Hochpustertaler Grüße!

Alois

Mittwoch, 23. März 2011, 20:33 Uhr

Lieber Alois,

also das klingt nach Schulalltag der 1950er Jahre. Und am Ende sitzen alle mit den Händen auf der Bank in der Klasse und der Lehrer zieht den schlimmen Schülern eine mit dem Rohrstock drüber.

Dem Menschen ist die Freiheit geschenkt. Deshalb wird er verantwortlich und verbindlich handeln und leben. So klingt das im Leitbild des Wolfgartens. Mittlerweile bin ich richtig froh, dass ich keine Stelle in Wien oder Salzburg bekommen habe. Es ist schön hier und das wusste ich schon, als ich das erste Mal in Eisenstadt war. Sommer 1992 muss das gewesen sein. Ich hatte gerade mein erstes Jahr Russischunterricht bei Nadja hinter mir und sie meinte, ich könnte die besten Fortschritte machen, wenn ich im Sommer drei Wochen zum Intensivkurs nach Eisenstadt fahre. Der erste Eindruck war eine heiße Sommertrockenheit und nicht diese schwüle Feuchte, wie sie so oft über Salzburg hängt. Du siehst hinter dem Watzmann schon das Gewitter heraufziehen, aber anstatt Abkühlung zu bringen, lässt es Unwetter hageln und am Ende ist es so heiß wie zuvor.

Und der zweite Eindruck: Die Menschen laufen hier nicht herum, als hätten sie links und rechts Scheuklappen, sie blicken dich an, sehen dir in die Augen, und nicht auf den Boden und durch dich hindurch. Sicher, die burgenländische Stumpfsinnigkeit gibt es wohl auch und diese seltsame „Landeshauptstadt“ ist ein größeres Dorf. Aber sie will auch gar nichts anderes sein, gibt nicht vor, Metropole zu sein, gibt nicht vor, Zentrale zu sein, gibt nicht vor, irgendetwas zu sein, außer das, was sie ist: ein westungarisches Dorf, das zufälliger Weise in Österreich zu liegen kam. Wie anders war Salzburg: ein zu groß geratenes bayrisches Dorf, das – welche Parallele – auch mehr oder weniger zufällig in Österreich zu liegen kam, glaubt heute noch, eine Weltkulturhauptstadt zu sein. Ist ja nicht einmal eine katholische Hauptstadt, auch wenn die Fürsterzbischöfe immer noch den Purpur und das Pallium tragen. Primas Germaniae. Deshalb bin ich froh, an diesem unaufgeregten Ort zu sein. Und wenn es mir zu eng und zu weit wird, fahre ich nach Wien. Gehe ins Kino, ins Konzert – gerade letzten Samstag war ich im Musikverein. Barenboim spielte KV 488 und dann Beethoven op. 15 und einen spätromantischen Schönberg. So bemüht aufrichtig auch musiziert wurde, aber Schönberg bleibt in allem, was er komponiert hat, akademisch und kühl. Wunderbar für den Unterricht, um zu zeigen, „wie es geht“, aber in der unmittelbaren sinnlichen Auseinandersetzung mit der Musik im Konzert hat es immer den Anschein, er würde mit jeder Note eine gebührende Distanz einfordern. „Bleib zurück“ und das bei einem Stück wie „Pelleas und Melisande“. Bleib zurück, war wohl auch die Botschaft Melisandes, als sie Pelleas’ Berührung zuließ. Und die Erkenntnis aus dem Brunnen der Blinden war nur die, dass sie am Ende den Tod finden würde. Ja, tief ist der Brunnen der Vergangenheit.

Dennoch: Diese Zeit liegt jetzt auch hinter mir. Und ich bin sehr froh darum. Ich habe dir ja erzählt, dass ich die letzten zwei Jahre eine grafische Ausbildung in St. Pölten gemacht habe – letztlich der Grund für meine Anstellung in Eisenstadt – und diese Freitage und Samstage in St. Pölten waren ja auch mehr als nur Studienzeit. Manchmal kann man dem eigenen Leben nicht entkommen, auch wenn man es wollte und alles dafür tut.

Am Ende sind die Grenzen, an die man stößt, jene Grenzen in uns, die wir als allerletzte oder nie überwinden können. Ich wünsche dir sehr, dass du mit dem Umzug deine Grenzen etwas weiter vorgeschoben hast, und dass es für euch alle dort, wo ihr nun seid, besser ist als zuvor.

Ich werde mich die nächsten Tage daran machen, die alten Sachen aus Salzburg hervorzukramen. Bis Ostern habe ich mit meinen Schülern noch ein Projekt fertig zu stellen. Durch den Ausfall eines Kollegen musste ich seit Semesterbeginn auch eine Deutschklasse übernehmen, samt den dazugehörigen Schularbeiten für Siebtklässler.

Liebe Grüße

Elisabeth

Mittwoch, 23. März 2011, 22:41 Uhr

Liebe Elisabeth!

Franziska schläft nebenan auf der Couch, also nutze ich die Gelegenheit, dir ein paar Zeilen zu schreiben. Antonia, die „Schwiegermutter“, wie du sie wohl im Scherz nanntest, schaut Rai Uno. Wir stellen ihr, seit wir hier sind, gern diesen Sender ein. Es beruhigt sie. Sie kann oft sehr cholerisch sein. Das war sie früher nie, meint Franziska. Wie wir wissen, kommt es bei ihrer Krankheit mitunter zu sehr bedauerlichen Persönlichkeitsveränderungen. Man muss es hinnehmen. Es gibt ja doch keine Rettung. Keine Hoffnung. Es ist so friedlich im Hier und Jetzt. Sie schaut in den Fernseher und ist irgendwo. Das Programm beruhigt, tröstet sie vielleicht sogar. Dabei zeigen sie gerade eine geschmacklose Spielshow. Mich regen diese Shows ja eher auf. Zumal ich nur jedes 5. Wort verstehe, weil ich es bis dato nicht geschafft habe, diese Sprache zu erlernen. Trotz des Umstandes, dass ich seit fast vier Jahren mit eineinhalb Italienerinnen unter einem Dach wohne.

Du hast diese sprachliche Begabung! Es gefällt mir auch, wie du über Musik schreibst. Man möchte dabei gewesen sein, so lebendig erzählst du. Ich bin über das Gitarren-Schrumm-Schrumm eines anständigen Volksschullehrers nicht hinausgekommen. Und das nahm ich auch nur auf mich, weil ich Kinder unterrichten wollte. Immer schon. Und weil sie mich sonst nicht durch die Pädagogische Akademie gelassen hätten, habe ich mich mit der Gitarre gequält. Das einfachste Instrument überhaupt. Und singen. Grässlich, wenngleich man mir eine schöne Bassstimme nachgesagt hat. Mit den Kindern ist das etwas anderes. Da kann sogar ich zum Musiker werden. Sie sind in ihrer Ungezwungenheit so ansteckend, dass ich gerne singe. Meine Kleinen, die Gitarre, schrumm, schrumm … Ja: ich und die Musik … Mit dem Turnen verhält es sich genau so. Die Kleinen und ich – du solltest uns sehen. Aber „freiwillig“? Nein danke! Ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Berge Berge bleiben werden. Da sollen andere hinauflaufen und sich abmühen. Es hat schon seinen Grund, warum die Dörfer in den Tälern sind und nicht auf den Gipfeln. Aber ich will dir nicht auf die Nerven gehen. Natürlich hat alles seine Berechtigung, Musik machen, Bewegung, die Berge. Ich habe es halt noch nicht verstanden. Ich nehme mir vor, dahinter zu kommen. Spätestens, wenn ich meine Höhenangst überwunden habe.

Du hast’s gut! Wien. Stadt. War schön in Wien. Frühling. Sonne. Garten. Ich will nicht schon wieder jammern, aber meine nächsten Städte sind in unerreichbarer Entfernung, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt. Was soll’s. Dafür kann man hier gut nachdenken. Keine Ablenkung. Beim Malen ging mir heute Nachmittag noch einmal durch den Kopf, was ich über Ernst gesagt habe. Und wie dumm es von mir war, so beiläufig von seinem selbst gewählten Tod zu schreiben. Weiß der Teufel, was mir da eingefallen ist. Ich schäme mich noch ein bisschen. Er ist doppelt tot. Totgeschwiegen und Totgeschossen. Eine Erinnerung an ihn möchte ich mit dir teilen, weil ich das Gefühl habe, etwas gut machen zu müssen. Schreib mir, wenn ich dich langweile. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir damit zur Last falle.

Es war 1994, Frühsommer, um den 13. Juni herum. Kurz vor Abschluss der Pädagogischen Akademie in Linz war ich bei meinen Eltern, um für die Abschlussprüfung zu lernen. Ich beschloss, meinen Onkel zu besuchen. Ich nahm das Rad der Mutter – es war ja nicht weit. Nachdem ich ihn auf dem Hof nicht angetroffen hatte, nahm ich an, dass er bei den Fischteichen sein würde. Die drei Fischteiche gab es immer schon. Man musste zu Fuß einen Abhang hinunter in eine Senke, an drei Seiten der Hausruckwald. Mir war nie klar, ob es sich um einen Teich oder um drei Teiche handelte. Sie waren wesensgleich und unterschieden sich nur in der Farbe. Man konnte meinen, sie bezögen sich aufeinander und waren doch abgetrennt in ihrer Gestalt. Wenn die Sonne hoch am Himmel stand, sah es aus, als wäre der erste blau, während der mittlere grün schimmerte. Der dritte wirkte bräunlich. Der grüne Teich ging aus dem blauen Teich hervor, während der braune aus dem grünen hervorzugehen schien. Insgesamt waren sie eine Einheit. Ich sah Ernst auf seiner Bank sitzen, einer Bank, die er sich selbst aus einem Baum geschnitten hatte. Eine Form von Bänken, bei der man einen Baum der Länge nach durchschneidet – der eine Teil bildet dann die Lehne, der andere die Sitzfläche. Dort saß er nahe am Ufer, man konnte kaum zwischen der Bank und dem Teich durchgehen. Ich winkte ihm von weitem, aber er schien mich nicht wahrzunehmen. Ich ging auf ihn zu und verlangsamte allmählich meine Schritte. Etwas Feierliches schien da vor sich zu gehen. Ich hatte plötzlich das Gefühl – was weiß ich, was er da trieb – ihn nicht stören zu dürfen. Also schlich ich mich – auf Hörweite – an ihn heran. Obgleich ich in seiner Nähe war, unübersehbar, nahm er mich noch immer nicht wahr. Er starrte auf die Wasseroberfläche; dabei sprach er leise vor sich hin. Niemalen, g’fallen. Die Worte waren zu undeutlich, als dass ich den Sinn hätte erfassen können. Zum einen war ich verwirrt von der Szene, zum anderen erschien mir das Bild auf eine Weise erhaben, wie ich es mir bis heute nicht erklären konnte. So stand ich wie angewurzelt da und beobachtete ihn. Erst etwas später entdeckte ich, dass vor ihm, unter der Wasseroberfläche, ein Schwarm Fische schwamm. Es schien, als hätten sich alle Fische des Teiches vor ihm versammelt. Und das Seltsame daran war, dass er sie nicht fütterte. So saß er da, in dem alten abgetragenen Sakko. Die Fische vor ihm im Wasser. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich denke, dass ich dort mindestens zwanzig Minuten gestanden hatte und meinen Onkel beobachtete wie er … Ich schaffte es nicht, ihn anzusprechen und ihn aus seinem Zustand zu holen. Das wäre unpassend gewesen. Also ging ich wieder. Beim Zurückfahren kamen mir die Worte wunderlicher Alter in den Sinn. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.

Jetzt Nachrichten. Auch in italienischer Sprache klingen die Nachrichten grausam und beängstigend. Ich mag Nachrichten noch weniger als Spielshows. Egal ob in Italienisch oder Deutsch. Ich bin nachdenklich und will dich nicht anstecken. Gefühle sind ansteckend. Beim nächsten Mal will ich fröhlicher enden. Ich muss jetzt meine eineinhalb Italienerinnen ins Bett bringen …

Gute Nacht und melde dich, wenn du deine Salzburgschachtel gefunden hast. Und melde dich auch, wenn du die Salzburgschachtel nicht gefunden hast. Es tut gut, von dir zu hören.

Alois

Samstag, 26. März 2011, 00:00 Uhr

Lieber Alois!

Gefühle sind ansteckend. Ja, da magst du recht haben. Im Moment fühle ich mich erschöpft und kraftlos. Ich denke, dass das letzte Jahr doch seine Spuren hinterlassen hat. Auch für mich ist ein Abschnitt meines Lebens zu Ende gegangen und mein Umzug nach Eisenstadt hatte nicht nur einen beruflichen Grund, es war auch der Versuch, einen Teil der Vergangenheit hinter mir zu lassen. Nur das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. Die Vergangenheit wirkt ja doch noch weiter und so mancher Mensch, den man zurücklassen musste, bleibt dennoch da.

Was du mir von Ernst erzählst, ist sehr berührend. Er scheint ein sehr einsamer Mensch gewesen zu sein, und dennoch auf eine Art und Weise fröhlich – verzeih den Ausdruck – fröhlich, weil er sich die Möglichkeit geschaffen hat, zu sprechen, sich zu vermitteln, auszudrücken, auch wenn dies wohl nur jemandem gegenüber gelang, der nicht antwortete. Ich denke daher auch, dass seine Worte – wenngleich ungehört – nicht ins Leere gegangen sind, sondern aufgefangen wurden vom Wasser und von diesen seltsamen stummen Wesen, die er gehegt hat.

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen

Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;

Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen

Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;

Denn von dem Himmel herab auf die Wellen

Tanzet das Abendroth rund um den Kahn.

Ueber den Wipfeln des westlichen Haines,

Winket uns freundlich der röthliche Schein;

Unter den Zweigen des östlichen Haines

Säuselt der Kalmus im röthlichen Schein;

Freude des Himmels und Ruhe des Haines

Athmet die Seel’ im erröthenden Schein.

Ach, es entschwindet mit thauigem Flügel

Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.

Morgen entschwindet mit schimmerndem Flügel

Wieder wie gestern und heute die Zeit,

Bis ich auf höherem strahlenden Flügel

Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

Wir entschwinden einmal der wechselnden Zeit und bis dahin, so hoffe ich, fährt uns ein Kahn sicher von Ufer zu Ufer. Dafür bin ich Nadja sehr dankbar, dass sie mir die Welt der Musik erschlossen hat. Musik war Teil unserer Gespräche und mein Unterricht begann damit, dass wir gemeinsam ein russisches Gedicht gelesen haben. Ich – ohne ein Wort davon zu verstehen – versuchte nur, dem Klang der Sprache zu folgen, dem Klang der Laute, dem Auf und Ab der Betonungen. Und sie hat mir gezeigt, welch wundervoller Rhythmus, welch wunderbarer Gesang in dieser Sprache steckt.

Wir sprachen über die Entstehung der russischen Literatursprache, die im Vergleich zu den anderen europäischen Sprachen eine sehr junge ist und sich erst im 17. Jahrhundert entwickelt hat. Russisch war keine Sprache für die Schrift, keine Sprache für die Literatur, geschrieben wurde in Altkirchenslawisch oder Altbulgarisch, die für den osteuropäisch-slawischen Kulturkreis etwa den Stellenwert hatte wie für den westlichen das Lateinische. Gesprochen hat man wohl Russisch, aber geschrieben lange nicht. Michail Lermontow schrieb Russisch und starb nicht einmal 30jährig nach einem seiner zahlreichen Duelle. Nadja begann dieses Gedicht zu rezitieren. Ein Schiff, ein Segelboot treibt einsam, heimatlos im stürmischen Meer und im allergrößten Sturm, im Moment größter Bedrohung findet es Ruhe, Stille in sich.

Ich glaube, auch Nadja war auf eine Art und Weise einsam und fröhlich zugleich, immer ein bisschen versunken in einer Welt, die mir nie zugänglich war, einer Welt aus seltsamen Wesen und verborgenen Schätzen. Ich bedaure heute sehr, dass sie so schnell wieder aus meiner Welt verschwunden ist.

Andererseits war auch ich damals sehr in meiner Welt gefangen, einer Welt, die hauptsächlich darin bestand, aus der Enge des Elternhauses und den Konflikten um den Betrieb, von den Geldsorgen zu fliehen. Salzburg schien mir da wie eine Befreiung, war aber auch surreal. Ich habe damals kaum einen Menschen an mich herangelassen, jede Nähe als Bedrohung empfunden, jede Zuwendung als Übergriff. Nadja hat es in ihrer stillen Art und der spürbaren Kraft, die sie hatte, die sie aber nie offen zeigte, geschafft, mir einen Weg nach dieser äußeren, anderen Welt zu zeigen.

Du hast jetzt wohl auch eine andere äußere Welt. Wirklich vorstellen kann ich mich dich in Sillian noch immer nicht. Ich habe in Wien einen fröhlichen und warmherzigen Menschen kennengelernt, der nach vielen Jahren in der Schule noch immer voller Vertrauen in das Gute junger Menschen in den Unterricht geht, der eine Art von Humanismus lebt, den ich nur sehr selten bei Menschen finde. Dich mir in einem Tiroler Bergdorf vorzustellen?

Scheue dich nicht mir zu schreiben, was dir in den Sinn kommt. Ich freue mich über Post von dir, es macht auch meine Tage etwas bunter!

Elisabeth

Sonntag, 27. März 2011, 22:08 Uhr

Liebe Elisabeth!

Ich nehme die Ruhe des Gedichtes wahr und fühle mich nochmals an die Ruhe am Teich erinnert. Danke dafür.

Ich habe das im letzten Brief etwas leichtfertig mit Schrummschrumm umschrieben. Wenn ich deine Worte lese, ist es unvermittelt nicht mehr Gitarren-Schrumm-Schrumm, sondern eine absonderliche Traurigkeit, die mich erfüllt. Dann denke ich mir, ich möchte auch jemanden haben, der mir Musik nahebringen kann. Ich erkenne wohl, dass mir etwas fehlt.

Allein, der Zugang, denke ich, ginge nicht über Lieder oder Opern. Als seit vielen, vielen Jahren literaturbegeisterter Mensch, als Mensch, der ich sagen kann, dass ich die Literatur zum Leben brauche, kann ich nichts mit Gedichten oder Texten anfangen, die erst durch die Musik vollständig werden. Worte, Sätze, ja literarisches Leben muss für sich allein stehen können. Es kommt niemand auf die Idee, Opernlibretti als Theaterstücke aufzuführen. Musik für sich genommen ist sicher schön, wenn ich mich auch, wie es scheint, nur an der bildenden Kunst und der Literatur wirklich erfreuen kann, dazu einen sinnlichen Zugang finde. Musik in Verbindung mit dem Wort, da stimmt für mich etwas nicht. Das ist Faschiertes aus Rindfleisch und Lachs. Nein, nichts für mich, aber ich möchte sie verstehen können. Ich möchte Musik verstehen. Musik, fernab von dem, was ich mit Hingabe mit meinen Kleinen mache.

Nadja, deine Lehrerin. Nicht nur deine Sprachlehrerin. Ich möchte dir einen Zugang zu den Briefen ermöglichen. Wo sie doch die Briefe einer Frau sind, die dir offenbar nahegestanden hat, zumindest glaube ich das in der Zärtlichkeit deiner Worte zu lesen. Ich will alles kopieren, weil die Briefe ja doch meinen Onkel betreffen, und ich ihm das schuldig bin. Ich kann aber deswegen kein großes Aufsehen brauchen. Will nicht, dass Franziska zu viel davon bemerkt. Ich werde die Briefe nur in der Schule kopieren können, nach und nach, wenn niemand mehr da ist. Mit etwas Geduld, da und dort einen kopierten Brief, wirst du sie bald in Händen halten. So wollen wir es machen!

Sechs Grad. Bewölkung 100%. Das Wetter ist überhaupt das Unveränderlichste. Die Wolken hängen bis zu unserem Giebel herunter. Erdrücken möchten sie einen. Keine Sonne ist noch euphemistisch. Wahrscheinlich schneit es auch wieder. Das ist naturgemäß bis Ostern und danach nichts Besonderes. Auch daran werde ich mich gewöhnen. Auch das werde ich erdulden. Wie ich so vieles andere zu erdulden lernte. Ich lass mich nicht auf eine Lamentation ein – das will ich dir ersparen. Gestern konnten wir immerhin noch einen kleinen Spaziergang zur Kirche unternehmen. Mit Antonia. Wie du weißt, ist sie gut zu Fuß. Ich war schon oft in dieser kleinen Pfarrkirche. Nicht zuletzt bei den Fastenzeitgeschichten mit den Kleinen. Da muss ich auch mittun. Bleibt mir nichts anderes übrig. Hier hast du keine Chance, dem katholischen Gemeindeleben zu entkommen. Um die Gottesdienste – soweit nicht dienstlich – konnte ich mich noch drücken. Ich gehe aber dennoch gern hinein. Ich mag die leere Kirche, die sich mehr und mehr zu einem Rückzugsort (neben meinem Malzimmer) entwickelt. Wenn auch immer nur für eine halbe Stunde vor dem Nach-Hause-gehen.

Es ist bemerkenswert, wie harmonisch sich die Kirche in die Gebirgsumgebung einfügt und wie außerordentlich widersinnig die Innenraumgestaltung dazu anmutet. Das spätgotische Äußere verweist in ferne Zeiten. Zeiten, als hier nur ein paar Häuser standen. Lange bevor es die Kirche gab, war die Gegend ein bairischer Außenposten; Klöster sollten errichtet werden, um die Missionierung der Slawen voranzutreiben. Stift Innichen, Herzog Tassilo III., Abt Otto von Scharnitz, der Bischof von Freising, ein Benediktinerkloster, die Grafen von Görz, Landgericht Welsberg, die Hofmark Innichen und das Landgericht Heinfels. Der älteste Sitz des Richters von Heinfels war der Ort Sillian. Auch die Dingstätte des Gerichtes war von jeher im Dorff ze Sylian pey der Lynd. Ich sehe die Menschen, Schuldige wie Unschuldige, die neben der Kirche, bei einer hohlen Linde, in der eine vielköpfige Familie hätte Platz finden können, bestraft wurden. Die Grafen von Görz-Tirol, die Habsburger, Kaiser Maximilian, Melchior von Brixen und Graf Leonhard von Görz. Daneben gab es auf dem Marktplatz einen Pranger. Sillian war Markt geworden. 30 km nach Lienz, 43 km nach Bruneck. Die Pustertaler Straße durch Sillian als Hauptverbindung. Die Menschen zogen durch Sillian hindurch und an Sillian vorbei. Dazu ein Wasserheiliger mit einem absonderlichen Sinn für Humor. Er sorgt offenbar dafür, dass der Ort immer genug Wasser hat. Johann von Nepomuk wird in Sillian hoch verehrt – es gibt sogar zwei Statuen im Ort. Sillian wurde mehrfach von schweren Hochwasserkatastrophen heimgesucht, zuletzt 1965 und 1966. Die Kirche fügt sich prächtig in das Bergpanorama ein. Klein – wir kennen viele Orte, die viel zu große Kirchen oder Schlösser und Burgen haben, weil sie in der Vergangenheit eine Blütezeit kannten –, weiß und spätgotisch mit einem 62 Meter hohen Turm und einem schlanken Spitzhelm. Spitz und kantig – wie das zum Gebirge passt!

Und dann wandert man die Anhöhe hinauf, geht durch den Friedhof, der die Kirche an zwei Seiten umgibt, und durch das viel zu enge Seitenportal in das Gotteshaus und landet in der rosaroten Zuckerwattewelt des Barock. Draußen Pranger, Richtplatz, Linde, Gebirge, Kargheit und innen üppigster süddeutscher Barock! Fünf Altäre, einer mit einem Aloysius; ein lichtdurchfluteter Raum, Ornamentik, feiste Deckenfresken, dass man die übergewichtigen Frauen förmlich von der Decke hängen sieht. Kein mystisch-farbiges Dunkel. Kremsmünster, Melk, Salzburger Dom, mitten in der knorrigen Welt der Berge. Wie verwirrend! Das zu kleine Seitenportal ist eine Schleuse, ein Geburtskanal, der einen in eine andere Welt spült. Unpassend, vollends unpassend. Sterz mit Schweinsbraten. Und der Schöpfer dieser Pracht? Josef Adam Mölck (1714–1796). Ein Wiener, der, wie überliefert ist, sich den Neid seiner Tiroler Zunftgenossen wohlverdient hatte. Von ihm, dem Fremden, stammt die gesamte Innenausstattung, inklusive der Entwürfe für die Altäre. Ein Wiener hat die Moderne ins mittelalterliche Sillian gebracht.

Nach unserem Ausflug zur Kirche gingen wir noch zum Sillianer Wirt Mittagessen. Es gab wieder eine unschöne Szene mit Franziska. Ich erspare dir diese. Mir war die Sache schon recht peinlich, waren wir doch in dem Gasthaus nicht allein. Aber man muss Franziska verstehen. Den ganzen Tag nur ihre Mutter. Sie ist belastet, man muss ihr vieles nachsehen. Es ist unangenehm, weil so etwas Dorftratsch macht. Ich habe ohnehin das Gefühl, die Hauptbeschäftigung der Menschen hier ist das Zum-Fenster-Hinausschauen. Überall Gesichter in den Fenstern. Ganz anders als in der Stadt.

Erzähl mir von Nadja. Vielleicht erfahre ich noch mehr über Ernst, wenn du mir von der geheimnisvollen Briefeschreiberin erzählst. Und erzähl mir von Musik, wann immer du Lust dazu hast. Diese Ortsveränderung ist womöglich der äußere Anlass für eine innere Veränderung. Für eine Entwicklung. Warum nicht eine Entwicklung mit Musik?

Genug. Mir ist heute nach Lamentation. Ich hör jetzt auf und freue mich schon auf das, was aus Pannonien kommen mag.

Dein Alois

Donnerstag, 31. März 2011, 21:05 Uhr

Lieber Alois,

nun werde ich also auf Post von dir warten. Ich habe am Wochenende Zeit, nach Langenlois zu fahren, um die Schachteln aus Salzburg zu sichten, die sich noch in meinem Elternhaus befinden müssten. Ich war nur schon sehr lange nicht mehr dort, und der Gedanke, meinen Bruder wiedersehen zu müssen, bereitet mir ein wenig Unruhe. Er lebt dort mit seiner Frau und zwei ungezogenen Kindern im Haus unserer Eltern. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie ihm das Haus vererbt haben. Er ist cholerisch, streitsüchtig und fühlt sich immer noch mir gegenüber ungerecht behandelt – obwohl er das Haus bekommen hat! Ich glaube, ich war das letzte Mal dort, als mein Vater gestorben ist, kurz nach meinem Umzug nach Eisenstadt. Und das ist jetzt fast zwei Jahre her. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich noch einmal hinfahre, um die letzten Hinterlassenschaften meiner Vergangenheit abzuholen.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir erzählt habe, dass ich dort aufgewachsen bin. Eigentlich recht idyllisch, Weingärten so weit das Auge reicht, Kamptal, eine Mischung aus nordischem Granit und mediterranem Wein und Mandelbäumen. Meine Eltern sind zwei Jahre nach meiner Geburt von Wien nach Langenlois gezogen, um dort den Winzerei-Betrieb meiner Großeltern zu übernehmen, was in den 1970er Jahren noch recht schwierig war. Lange ist das dann auch nicht gut gegangen. Und heute gehören unsere guten Rieden am Kittmannsberg und am Heiligenstein dem Loimer und dem Bründlmayer. Aber in meiner Kindheit hieß es arbeiten, Lese war immer auch Schulbeginn und im Sommer stand ich im Heurigenbetrieb in der Küche oder musste servieren. Wie ich das gehasst habe! Lieber hätte ich gelesen als gelesen. Heute hat das ja alles „Stil“ und einen „Namen“ und der Langenloiser Wein wird teuer in die ganze Welt verkauft, alles sehr sehr fein. Kunst, Musik, Wein, Architektur. Er-lesen. Vielleicht kommt die Gelegenheit, mehr davon zu erzählen. Jetzt heißt es erstmal in Sicherheit bringen, was noch dort ist. Ich befürchte nur, dass mein Bruder in einem seiner Anfälle von Furor alles beiseitegeschafft hat, was nicht niet- und nagelfest und ihm gehört hat. Nachdem ich meine Wohnung in Salzburg aufgelöst hatte und auf dem Weg nach Wien war, habe ich eine Menge in Langenlois gelassen. Skripten, Bücher, Erinnerungen. In der kleinen Wohnung in der Nussdorferstraße in Wien war kein Platz dafür, und so habe ich die Sachen am Dachboden meines Elternhauses verstaut. Meine Eltern haben damit lange Zeit die Hoffnung genährt, dass ich doch wieder zurückkomme. Aber das war nicht mehr möglich.

Vieles ist nicht mehr möglich. Manche Entscheidungen in der Vergangenheit ziehen sich weit in die Zukunft hinein. Das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt. Und manch flüchtige Begegnung bekommt erst nach diesem Ereignis eine Bedeutung.

Elisabeth

Freitag, 1. April 2011, 17:13 Uhr

Liebe Elisabeth!

… Fünf Altäre (einer mit einem Aloysius), ein lichtdurchfluteter Raum, Ornamentik, feiste Deckenfresken, dass man die übergewichtigen Frauen förmlich von der Decke hängen sieht. Es gibt vier Seitenaltäre, zwei vordere und zwei hintere. Der linke hintere Seitenaltar (Kreuzaltar) zeigt ein Bild des Gekreuzigten, Maria, Johannes und Maria Magdalena. Auf der Mensa ein Herz-Jesu-Bild.

Der rechte hintere Seitenaltar ist jener, vor dem ich schon viele Stunden verbracht habe. Er wurde mir in dieser kurzen Zeit zu einem Ort der Stille, ehe ich von den Kleinen nach Hause zu Franziska und Antonia gehe. Es gibt vielerlei Rituale, um den Schuldienst vom Privaten zu trennen. Nachdem ich nichts von Sport halte, sitze ich zwischen 20 und 30 Minuten vor dem rechten hinteren Seitenaltar und denke nach. Wenn ich es recht bedenke, ist es bei mir umgekehrt als bei anderen Menschen. Ich empfinde die Arbeit mit den Kleinen als mein Privates, während ich zu Hause meine volle Kraft brauche, um ein unterstützender Partner sein zu können. Wenn man so will, dann bereite ich mich vor dem rechten hinteren Seitenaltar auf die eigentliche Arbeit vor.

Manchmal sitze ich einfach nur dort und versuche die Angst, die ich vor den mich erwartenden Situationen habe, zu verkleinern. Ich gehe meistens nicht gern nach Hause. Nachdem die Zeit unmittelbar nach dem Unterricht als Nachbereitung gilt, kann ich ohne Erklärungsnotwendigkeit um 13:00 Uhr nach Hause kommen, der Unterricht endet durchwegs um 12:20 Uhr. Ich brauche das kurze Durchatmen vor dem rechten hinteren Seitenaltar, dem sogenannten Familienaltar.

Der Altar zeigt die Heilige Familie, Maria und Josef mit dem Christuskind und einem Schutzengel. Auf der Mensa ein Bild des Hl. Aloysius im Rokoko Rahmen. Es zeigt den Heiligen als 23jährigen Jüngling. Aloysius, eigentlich Luigi, erstgeborener und erbberechtigter Sohn des Ferdinand von Gonzaga, Markgraf von Castiglione und Martha Tana, einer Verwandten aus einer Nebenlinie der Familie Gonzaga, war 1591 mit nur 23 Jahren an der Pest gestorben, weil er beseelt war vom Gedanken, den Pestkranken zu helfen. Auf der Darstellung hält er behutsam und zärtlich ein Kruzifix. Er hat den Kopf gesenkt, als wollte er gleich mit seiner Wange liebevoll über den Erlöser streichen. Das Kreuz ist ein Symbol für seine Frömmigkeit ebenso wie für seine Opferbereitschaft. Er hat sich nicht nur für die armen pestkranken Menschen geopfert, sondern er hat auch sein Erbe aufgegeben, um Jesuit zu werden. Der gesenkte Blick und die dreiviertel geschlossenen Augen unterstreichen nicht nur seine Versunkenheit, mit der er gleich seine Wange über das Kruzifix streichen wird, sondern er ist auch ein Verweis auf die Überlieferung, wonach er so keusch war, dass er nie einer Frau in die Augen blickte, sogar vor seiner Mutter den Kopf senkte, um sie in seiner Keuschheit nicht betrachten zu müssen. Demnach ist Aloysius auch der Patron der Keuschheit, was durch die Lilien auf dem Bild unterstrichen wird. Trotz eines Magen- und Gallenleidens soll er sich kasteit haben und sich mit überstrengen Bußübungen und Selbstgeißelungen, auch nachts, in Gebet und Versenkung vor Unkeuschheit geschützt haben. Aloysius wird vor einem Tischchen stehend im weißen Kleid eines Gottesmannes auf dem Bild dargestellt. Auf dem Tisch befinden sich ein Totenschädel, Zeichen für seinen frühen Tod, eine Krone als Hinweis auf seine Herkunft, und ein Rosenkranz, mehr einer Geißel nachempfunden, denn Sinnbild seiner Marienverehrung. Er ist freiwillig in den sicheren Tod gegangen, musste er doch wissen, dass die Pflege Pestkranker eine große Gefahr birgt.

Trotz seines frühen (Frei-)Todes wird er seit 1926 als Schutzheiliger der christlichen Jugend verehrt. Mit der Jugend in Verbindung gebracht wird er aber schon lange vor seiner Heiligsprechung.

Langenlois. Hoffentlich sind deine Erinnerungen noch auf dem Dachboden. Ach, ich bin mir sicher, dass dein Bruder nicht einfach die Sachen wegwirft. So schlimm kann es doch nicht sein zwischen euch. Zwei Jahre oder länger nicht in Langenlois. Das muss seltsam sein. So lange nicht dort gewesen zu sein, wo man lange gelebt hat. Schrecklich, wenn sich Geschwister nicht vertragen. Das bleibt mir als Einzelkind erspart. Ich trage „nur“ die Last der Eltern. Und das beschränkt sich seit Jänner auf die allsamstäglichen Anrufe meiner Mutter. Sie vermisst mich beziehungsweise uns wohl auf ihre Weise. Jetzt, wo es die oftmaligen Besuche nicht mehr geben wird. Wieder eine gute Seite an Sillian. Ich muss nicht mehr so oft nach Frankenburg. Zurückkommen schreibst du. Zurückkommen kann man nur dahin, wo man schon war. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals in Frankenburg war. Also kann ich auch nicht zurückkommen. Weiter kommen ja. Weil man immer irgendwo ist. Aber zurückkommen, das ist unmöglich.

Alois

Montag, 4. April 2011, 16:48 Uhr

Lieber Alois,

zunächst das Allerwichtigste: Ich habe die Schachtel mit den Briefen gefunden! Alles war so, wie ich es hinterlassen hatte. Es ist schon eine seltsame Geschichte, nein eigentlich eine seltsame Begegnung. Ich fahre zu einer Tagung nach Wien, treffe dort dich und hernach stellt sich heraus, dass wir gewissermaßen gemeinsame Bekannte haben. Und dass Ernst und Nadja wohl mehr verbunden hat, darauf lässt einer der wenigen Briefe, den ich sofort in die Hand genommen habe, schließen.

Es ist schon ein sehr seltsamer Zufall, dass wir einander begegnet sind. Weil wenn nicht, würde Ernst für Nadja und Nadja für Ernst für immer verloren bleiben. Das wollte ich dich vorab wissen lassen. Alles Weitere dann in aller Ruhe!

Elisabeth

Montag, 4. April 2011, 22:05 Uhr

Liebe Elisabeth!

In aller Ruhe! Du bist gut! Wie kann ich da ruhig sein? Sind da wirklich Briefe meines Onkels dabei? Ich bin ungeduldig! Bei mir hat sich am Wochenende auch Überraschendes getan. Ich muss mich beruhigen. Komme gerade aus meinem Malzimmer und war die ganze Zeit aufgeregt. Konnte keinen ruhigen Strich setzen. Hatte so gehofft, dass du schreibst. Aber langsam. Der Reihe nach.

Sonntag früh hatte mich irgendetwas aus dem Schlaf geholt. Mein Onkel ging mir nicht mehr aus dem Kopf, denn zwischen den Briefen, die ich im Dezember nach dem Begräbnis in aller Eile in die Schachtel gepackt hatte, fand ich Samstag früh ein sauber verschnürtes Paket. Gut, Paket ist übertrieben. Einige Lagen Papier, die Ernst offenbar in altes, braunes Packpapier gewickelt hat. Alles zusammengehalten von einer Paketschnur. Keine Beschriftung. Ich glaube mir zitterten die Hände, zumindest zittern sie jetzt, da ich den Moment des Öffnens noch einmal durchlebe, jetzt, wo ich dir das schreibe. Darinnen etwa 20 Bögen Notenpapier. Auf der ersten Seite, gleichsam der Umschlagseite, steht nur drauf Sonate für Violoncell und Klavier B-Dur. In schön geschriebener Handschrift. Rechts unten Ernst Hoffmann und in Klammer (1956–2010). Offenbar hat er kurz vor seinem Freitod die Seiten vollgeschrieben. Ich kann das nicht beurteilen, aber die Handschrift macht auf mich einen sehr klaren, gelassenen Eindruck. Keine Eile, sondern sauber geschrieben wie die Buchstaben auf der Titelseite. Seite um Seite schön geschriebene Noten. Das Notenpapier von „Höllrigl“ scheint älter zu sein. Ich wagte es kaum, darin herumzublättern. Saß da und starrte die erste Seite an. Wir fanden damals keine Noten, keine Bücher. Leer das Zimmer. Ausgeräumt. Er komponierte vor seinem Tod noch ein Stück. Die Sache wird noch seltsamer. Ernst, der Komponist! Ich saß da und starrte die erste Seite der Sonate an.

Franziska war wach geworden, es war immer noch sehr früh. Nachdem sie mich zärtlich ins Bett zurückgeholt hatte, blieben wir liegen, ich schlief sogar wieder kurz ein. Antonia schläft unglaublich lange mit den neuen Medikamenten, die ihr der Sillianer Landarzt verschrieben hat. Als ich am Samstag zum zweiten Mal aufstand, war die Geschichte mit den Noten so, als hätte ich davon geträumt. Aber sie waren da. Danach holte mich mein Sillianer Alltag ein: Frühstück machen, Antonia waschen und wickeln …

Jeden Samstag Schlag elf ruft meine Mutter an. Seit wir in Sillian sind. Ist wohl eine Art Ritual für sie. Ist ihr nicht zu verdenken. Ich verstehe sie. In Linz haben wir meine Eltern oft besucht. Oder sie uns. Das ist jetzt vorbei. Als Ersatz ruft sie an. Wenn der Schweinsbraten im Ofen ist. Normalerweise folgen dann fünf Minuten Belanglosigkeiten. Ich höre von den neuen und alten Krankheiten, die meine Eltern plagen. Und wer in Frankenburg gestorben ist. Dann erzähle ich, dass ich fleißig zur Arbeit gehe, dass die Kleinen brav lernen und es Antonia und Franziska gut gehe. Und wir berichten einander über das Wetter in Sillian und das Wetter in Frankenburg. Ich telefoniere aus Höflichkeit, aber ich sage nichts. Was soll ich ihr auch erzählen, und so traurig dir das jetzt erscheinen mag, liebe Elisabeth, ich fühle mich dir schon näher als denen im Hausruck. Aber lassen wir das. Es gibt noch einen Funken von viertem Gebot in mir, auch wenn ich längst solcherlei Regeln für hohle Phrasen halte.

Und doch hatte ich inmitten der Belanglosigkeiten, die wir wechselten, den Mut, meine Mutter direkt nach Ernst zu fragen. Ob sie gewusst hätte, dass Ernst komponiert hat? Sie hat forsch reagiert. Fast wütend. Nein. Wütend! Wie ich auf so einen Blödsinn käme! So hat sie seit meinen Kindertagen nicht reagiert. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin – nach der Matura – hat sie nicht mehr so reagiert. Weinerlich ist sie jetzt. Immer mit einem leidenden Unterton. Und unvermittelt diese Lebendigkeit in ihrer Stimme, als ich Ernst erwähnt habe. Nicht einmal auf dem Begräbnis habe ich das erlebt. Wütend! Ich war verwirrt. Wie ich auf so einen Blödsinn käme! Warum ich das frage! Ich solle den Taugenichts – ja, sie sagte Taugenichts, obwohl das gar nicht zu unserem Dialekt passt – tot sein lassen! Ich solle nicht von diesem Taugenichts sprechen! Sie sagte immer wieder Taugenichts. Sie wolle nichts hören von diesem Taugenichts! Ich konnte nichts darauf sagen. Habe versucht, sie zu beruhigen. Taugenichts.

Das Wochenende mit Franziska ist – ich bin versucht zu schreiben „wie üblich“ – nicht so zärtlich geblieben. Aber erträglich. Ist eben wie es ist. Ich fange jetzt nicht an, meiner Mutter gleich mich zu beklagen. Das Wetter war schön und ich habe jetzt gehört, dass – statistisch gesehen – Sillian die meisten Sonnentage in Österreich hat. Wer soll das glauben? Heute meinte man schon wieder, die Berge würden von den Wolken zerdrückt. Zwischendurch habe ich dennoch über die Noten nachgedacht und dabei ist mir Guido eingefallen.

Guido Sas war Mitglied im Club der toten Dichter ohne Robin Williams. Der Club der toten Dichter ohne Robin Williams wurde von Jürgen ins Leben gerufen, der damals Jus studierte. Er war schon immer glücklich, wenn er irgendwelche Initiativen ins Leben rufen konnte und so kam er auf die Idee, etwas in der Art zu machen, was 1989 in dem Film von Peter Weir so lebendig beschrieben wird: Ein Zirkel von literaturbegeisterten Menschen, die sich über ihre Leidenschaft austauschen, Literatur in einer sehr regen Art diskutieren und davon fürs Leben lernen. Also ging er 1994 in eine große Linzer Druckerei und bestellte 200 bunte A3 Plakate mit der Aufschrift „Sie lieben Literatur? Werden Sie Mitglied im Club der toten Dichter ohne Robin Williams. Erstes Vereinstreffen am 1. April im Gasthaus Breitwieserhof, Brucknerstraße 38, 4020 Linz, 19:30 Uhr. Großes Extrazimmer. Alle weiteren Treffen am selben Ort, immer am ersten Freitag im Monat.“ Die Plakate hingen einen Monat vor dem ersten April überall in Linz und waren in ihrer schrillen Buntheit nicht zu übersehen. Ich las damals schon viel, hatte Lust auf neue Bekanntschaften, also kam ich am Freitag, den 1. April in den Breitwieserhof. In das große Extrazimmer. Es wurde 19:30 Uhr und wir waren zu fünft. Mehr kamen nicht. Jürgens engagierter Aufruf zur Auseinandersetzung mit Literatur fand wenig Zuspruch. Es mag daran gelegen haben, dass das Treffen ausgerechnet an einem Karfreitag stattgefunden hatte. Das Marketing war jedenfalls nicht der Grund, die Plakate waren unübersehbar und – wenn du mich fragst – in ihrer Farbigkeit äußerst geschmacklos. Vielleicht deshalb. Oder man kannte den Film in Linz nicht. Oder man kannte den Film in Linz und ging deshalb nicht hin.

In jedem Fall waren wir Fünf gekommen. Eben Jürgen, der Vereinsobmann, Guido, Gustl, Rudl und ich. Jürgen hatte gerade den ersten Studienabschnitt Jus abgeschlossen und war ein Jahr jünger als ich. Er war ein hochmotivierter Jungpolitiker, schon damals mit 20 Jahren. Katholische Jungschar – Führer –, dann Landjugend und zuletzt Junge ÖVP. Er wollte nach seinem Studium Berufspolitiker werden. Guido war Musikwissenschafter, er studierte in Graz und war ein Jahr älter als ich. Ihn hatte sein Bruder Gustl zur Vereinsversammlung mitgebracht. Gustl wiederum lernte auf dem Konservatorium die Basstuba. Späterhin führte der Umstand, dass Gustl leidenschaftlicher Kommunist war, im