15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nagel & Kimche

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Ella Maillart war, neben Annemarie Schwarzenbach und Nicolas Bouvier, die bedeutendste Reiseschriftstellerin der Schweiz. Jahrzehntelang lebte die gebürtige Genferin im Bergdorf Sinailles im Wallis. Als Nepal sich für Touristen öffnet, macht sie sich auf, um herausfinden, ob die Lebensgewohnheiten, die Sitten und Gebräuche der Walliser sich im Volk der Sherpa im Himalaya wiederfinden lassen. Wo sie auch hinkommt, trifft sie auf Neugier und Sympathie; sie beschreibt die Sherpas als Menschen mit viel Humor und spiritueller Hingabe, die gelassen die Entbehrungen ihres Lebens am Berg ertragen. Maillart verfasste einen anschaulichen, kurzweiligen Erlebnisbericht, mit beeindruckenden Fotos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 134

Ähnliche

Nagel & Kimche E-Book

Herausgegeben von Peter von Matt

ELLA MAILLART

Im Land der Sherpas

Herausgegeben und mit Anmerkungen von Pierre-François Mettan

Aus dem Französischen von Andrea Spingler

Mit einem Vorwort von Denis Bertholet

und

einem Nachwort von Felicitas Hoppe

Nagel & Kimche

Der Verlag dankt

Dieses Buch erscheint mit Unterstützung der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit dank der Beteiligung aller 26 Kantone.

Zudem:

Titel der Originalausgabe: Au pays des Sherpas

© Editions Zoé (Text) / Musée de l’Élysée (Bilder) / Rechtsnachfolge Ella Maillart

1. Auflage 2018

© 2018 Nagel & Kimche in der MG Medien Verlags GmbH, München

Satz: Der Buchmacher Arthur Lenner, Windach

Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich, unter Verwendung von Fotos von © Image Source/Getty Images und © plainpicture/Mato/Francesco Tremolada

ISBN 978-3-312-01092-9

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen. Deshalb empfehlen wir, die Verlagseinstellungen beizubehalten Diese E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Inhalt

Denis Bertholet: Vorwort

Pierre-François Mettan: Einführung

Zu dieser Ausgabe

Im Land der Sherpas

I. Im Hochgebirge

Nepal

Nach Melamchi

Melamchi

Tarkhe Gyang

Zum Gosainkund

II. An den Pilgerstätten

Bodnath

Swayambhu

Fotos

Im Hochgebirge (1–30)

An den Pilgerstätten (31–65)

Felicitas Hoppe: Zwischen Himmel und Erde Hockey spielen

Fussnoten

VORWORT

Namaste, tachi delek,

grüßen die Nepalesen und sogar die Sherpas. Doch untereinander und nur untereinander sagen die Sherpas des Khumbu-Tals thangbu.

Daran erkennt man die «echten» Sherpas im Unterschied zu denen, die sich als solche ausgeben, obgleich sie Tibeter sind oder einer anderen nepalesischen Ethnie angehören.

Liebe Ella,

du hast Nepal kennengelernt, sobald es für ausländische Touristen geöffnet wurde, vor allem das Melamchi-Tal nördlich von Kathmandu. Diejenigen, die ich die «echten» nenne, die sich in der ganzen Welt einen Namen gemacht haben, das sind die Sherpas, die Alpinisten auf die großen Gipfel des Himalaya begleiten. Und fast alle stammen aus dem Distrikt Solu-Khumbu.

Die Sherpas sind Osttibeter. «Osten» heißt im Tibetischen shar, was die Sherpas aber wie sher aussprechen. Ihre Sprache ist ein tibetischer Dialekt, wie Nepali ein Dialekt des Hindi ist, und variiert von einem Tal zum andern, von einer Ethnie zur andern. Die Sherpas sind fröhliche Leute und nehmen das Leben von der guten Seite, immer zu einem Scherz aufgelegt und zum Lachen, auch über Späße, die auf ihre Kosten gehen. Sie sind aber ebenso, Frauen wie Männer, ernsthafte Menschen, auf die man sich verlassen kann. Als Buddhisten glauben sie an die Wiedergeburt. Und um in einem besseren Leben wiedergeboren zu werden, muss man für die anderen da sein und Pluspunkte sammeln, indem man sein Mitgefühl zeigt.

1954 hatten alle Europäer einen Sherpa als persönlichen Diener zur Verfügung. In einem Sturm auf 7.300 m Höhe, der so heftig blies, dass es schon eine Leistung war, sich auf den Beinen zu halten, weigerte sich mein Sherpa Tzong, bei Raymond Lambert, unserem Expeditionsführer, zu bleiben, und sagte zu mir: «Mit dir will ich gern sterben, wenn du aufsteigen willst, aber nicht mit den andern.» Raymond war der Ansicht, dass wir warten und in der Höhle von Lager 4 Schutz suchen sollten, wo wir geschlafen hatten. Wir könnten versuchen, am nächsten Tag zu klettern, wenn der Wind nachließe. Ich war von Lager 2 in einer einzigen Etappe aufgestiegen und schlug vor, wieder hinabzusteigen, um Platz zu machen und Butangas und Vorräte zu sparen. Tzong, stets sehr ergeben, wollte mit mir absteigen. Mir kamen die Tränen bei seiner Bemerkung, und ich fragte mich, warum will er mit mir sterben und nicht mit den anderen Expeditionsmitgliedern? In Kathmandu war er nämlich erst in letzter Minute engagiert worden. Raymond hatte für mich als Fotografen keinen Sherpa-Helfer vorgesehen, und es gab nicht genug Kleidung für die große Höhe. Ich hatte also meine Ausrüstung mit Tzong geteilt, daher seine Ergebenheit. Außerdem war er, auf über 6.000 m Höhe, der stärkste der Sherpas. Er wohnte im Dorf Khumjung, 3.800 m hoch, und war erst vor kurzem nach Kathmandu gekommen. Die anderen Sherpas wohnten alle seit langen Jahren in Darjeeling und hatten mehr Mühe, sich der großen Höhe anzupassen.

Im Melamchi-Tal, Helambu genannt, waren die Häuser gepflegter und sauberer als in den Tälern von Solu-Khumbu. Der Grund dafür ist sicherlich die Nähe der drei Städte in der Ebene von Kathmandu. Außerdem unterscheidet sich der Dialekt dieser Region von dem der Dörfer im Distrikt Solu-Khumbu. All diese Dialekte sind eng verwandt, und je höher man steigt, desto mehr vermischen sie sich mit der tibetischen Sprache. Im Helambu liegen die Dörfer zwischen 2.000 und 3.000 m hoch, genauso im Solu und im Pharak. Aber im Sar-Khumbu befinden sich die Dörfer auf 3.400 m (Namche Bazar) bis 4.200 m Höhe (Dingboche oder Pheriche). Je höher man kommt, desto härter und mühseliger wird das Leben der Bergbauern. Aus diesem Grund sind die jungen Sherpas damals nach Darjeeling ausgewandert, als die Teeplantagen Arbeit boten. Später haben die Engländer und dann die Deutschen für die großen Expeditionen Träger engagiert, Tibeter und Sherpas, die sich als die besten erwiesen haben. Die Sherpas sind die gewandteren Bergsteiger und fürchten sich weniger vor steilen Hängen. Außerdem haben sie ein entspannteres Verhältnis zu den bösen Dämonen, den Schutzgeistern der Gottheiten, die auf den hohen Gipfeln wohnen.

Ella, wir beide haben eine große Abenteuerlust geteilt, diese Lust hat uns verbunden. Du wolltest anderen Menschen begegnen, die wir nicht kannten, ich wollte neue Berge entdecken. Dann liebte ich, wie du, die Menschen, die diese Berge bewohnten, und du die Berge und die Gläubigkeit, die in ihnen beheimatet waren.

Denis Bertholet

Orsières, September 2016

Denis Bertholet, geboren 1929, besuchte Nepal zum ersten Mal 1954 mit Raymond Lambert, der ihn für die Expedition zum Cho Oyu als Fotografen gewonnen hatte. Er machte Karriere als Führer und Fotograf und reiste wiederholt nach Nepal; er heiratete eine Sherpani und spricht ein wenig Nepali und Sherpa. Er ist der Autor mehrerer Bücher und Filme über Skifahren und Bergsteigen und der Gründer von Luklass, einem Verein zur Förderung des Schulunterrichts für Kinder und der nachhaltigen Entwicklung im Khumbu-Tal. Dank des Vereins gehen heute 700 Kinder in die Schule. Ella Maillart hat er gut gekannt und ist oft mit ihr Ski gefahren.

Sehenswert ist der Film von Jean-Henry Papilloud und Sophia Cantinotti: Denis Bertholet, des traces dans la montagne, Société d’histoire du Valais, 2013.

EINFÜHRUNG

Die unbekannten Welten des inneren Lebens

«Ich bin überall auf der Suche nach dem Geheimnis solch aufrechter Menschen, für die ein klarer Himmel genügt, um sie glücklich zu machen. Nur eine Rückkehr zu ihrer Lebensweise kann uns aus der Sackgasse herausbringen, in der wir herumstolpern.»

(Ella Maillart, Des monts célestes aux sables rouges, 1934; dt. Turkestan Solo)

Auf der ersten Seite eines Notizbuchs schreibt Ella Maillart am 25. April 1947 in Lyon, auf dem Weg nach Marokko:

Werde ich mich zwingen aufzuschreiben, was mir auffällt? Außen und innen? Und warum: Vielleicht ein Anhaltspunkt, wenn ich später die Spuren einer Entwicklung suche? Oder um wieder Französisch zu lernen?

Violettes Dickicht vom Zug aus gesehen: Die Rispen des Flieders richten sich auf, die Trauben der Glyzinien hängen herab, eine Überfülle an Gaben. Die Vegetation ist weiter als in Genf, die hellgelben Platanen sind das Bindeglied zwischen dem Perlgrün der Hügel und dem Perlblau des Himmels. Beide wie neugeboren: Ich habe schon lange keinen europäischen Frühling mehr gesehen. Welche Anmut, welches Lächeln der Erde.

Ich bin noch nie mit so weitgehender Gelassenheit auf Reisen gegangen – mir gegenüber und dem gegenüber, was ich sehen werde. Keine Sorge, keine Angst, kein Wunsch: Alles ist ein Geschenk für mich, jeder Augenblick ist ein Geschenk für mich (einziges geheimes! Bestreben: einmal einen Winkel zu haben, wo ich meine Unterlagen geordnet zurücklassen, hinterlassen kann …).

Später, im Januar 1951, als sie nach Indien und Nepal aufbricht:

Not yet in me the desire to pour on paper in perfect prose what goes past. But a few catchwords to help remembrance, in case of need.1

«Anhaltspunkt», «Spuren»: Wenn sie über ihre schriftstellerische Arbeit spricht, verwendet Ella Maillart das Vokabular der Forschungsreisenden, hin- und hergerissen zwischen dem Bemühen, das «Geschenk», das ihr die Welt bietet, in seiner Fülle zu erleben, und dem «geheimen» Vorhaben, ihre Erinnerungen rational zu organisieren. So wechselt sie im Bemühen, die Arbeit der «remembrance» zu erleichtern, in ihren Notizbüchern ganz spontan von einer Sprache in die andere. Die «Spuren» ihrer Reise nach Nepal 1951 hat Ella Maillart «ordentlich» und minutiös festgehalten: außer im Notizbuch, in dem sie den Augenblick einfangen wollte, in dem in zwei Sprachen verfassten The Land of the Sherpas / Au pays des Sherpas; in einem Artikel für das seriöse HimalayanJournal;2 in Broterwerbsartikeln für Schweizer Zeitschriften wie L’Illustré; in einem Film, Seule au Népal, und in über tausend Fotos. Heute sind ihre «Unterlagen» geordnet, einsortiert in zwei reichhaltige Archive in der Bibliothek von Genf und im Musée de l’Élysée in Lausanne, aber ihr Plan, Au pays des Sherpas auf Französisch zu veröffentlichen, ließ sich zu ihren Lebzeiten nicht verwirklichen.

Ein Fenster öffnet sich

Dass dieses Buch geschrieben wurde, ist ebenso sehr zufälligen Umständen zu verdanken wie einer Notwendigkeit, die sich aus dem Zusammenhang des Werks ergibt.

Nach dem Krieg erschüttern zahlreiche Umwälzungen das südwestliche Asien: Indien erlangt 1947 seine Unabhängigkeit, Tibet wird 1950 von China annektiert, und Nepal, das über hundert Jahre lang von jeglichem fremden Einfluss abgeschnitten war, öffnet sich 1951 der westlichen Welt in einem bedrückenden politischen Klima – es ist der Beginn des Kalten Kriegs. Nepal zählt auf den Beistand Indiens, das den Sturz der Rana-Dynastie durch König Tribhuvan befördern will.

Das sich öffnende Fenster stößt in der westlichen Welt auf großes Interesse, umso mehr, als China sich abschottet. Die Bergsteiger des britischen Alpine Club und des Schweizer Alpen-Clubs sind Konkurrenten bei der ersten Everest-Besteigung – Ella Maillart ist gut bekannt mit dem Genfer Raymond Lambert, der 1952 weniger als dreihundert Meter vom Gipfel entfernt aufgeben wird. Sie begeg-net Eric Shipton und liest seine Bücher ebenso wie die der «Giganten» des Himalaya, John Hunt und Bill Tilman. Sie interessiert sich jedoch mehr für die Beziehungen, die sie zu den Sherpas geknüpft haben, als für ihre Heldentaten – diesbezüglich genossen die Schweizer hohes Ansehen in Nepal. Der Enkel des berühmten Sherpa Tenzing Norgay, dessen «gewinnenden Charme» Ella Maillart erwähnt, beschreibt dieses Verhältnis: «Wie die Sherpas waren sie [die Schweizer] in den Bergen zuhause. Sie hatten keine kolonialistische Vergangenheit im Fernen Osten, und deshalb spielte Politik überhaupt keine Rolle. Außerdem betrachteten die Schweizer die Einheimischen als Gleichgestellte und behandelten sie auch entsprechend.»3

Ella Maillart profitiert auch von einem neuen Interesse Nepals an der Wissenschaft: «Wissenschaftler aller Art sind bereits in die Fußstapfen der Alpinisten getreten.»4 Die nepalesische Regierung, bemüht, den Ehrgeiz der Bergsteiger zu bremsen, unterstützte in der Tat die wissenschaftlichen Expeditionen: Geographen, Botaniker, Ornithologen, Ethnologen wurden mit offenen Armen empfangen, wahrscheinlich weil man sie der Bevölkerung und den Orten gegenüber respektvoller fand – die Berge sind den Nepalesen heilig.5 So wird der berühmte Bergsteiger Tilman am Langtang Lirung von einem Ornithologen und einem Geographen begleitet. Auch bei dieser «Entdeckung» Nepals spielt die Schweiz eine sehr aktive Rolle: Außer der Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung in Zürich finanzieren der Kanton und die Stadt Genf die Himalaya-Expeditionen Raymond Lamberts sowie die Reise der Leiterin des Musée d’ethnographie, Marguerite Lobsiger-Dellenbach; diese bringt eine Sammlung originaler Gegenstände aus Nepal mit, die in einer Ausstellung und einem Katalog präsentiert wird.6

Die Umstände sind also günstig für Ella Maillart. Nach fünf Reisen durch Zentralasien unternimmt sie 1951 ihre letzte große Forschungsexpedition, diesmal aber ist die Zielsetzung viel bescheidener: Es geht darum, ein kleines Land zu entdecken, das sich gerade erst der Welt öffnet und in das sie sich einschmuggelt wie ein blinder Passagier, um ein «lebendiges Museum» zu besichtigen, heilige Gegenden, die noch kein westlicher Forscher betreten hat – und schon gar keine Frau. Sie trifft im Januar in Genf und im April in Delhi den Pandit Nehru, den sie bittet, ihr den Wegnach Nepal zu ebnen; unter dem Einfluss des großen Nachbarn wird ihr die nepalesische Regierung einen Führer und Dolmetscher zur Verfügung stellen, der sich in der Region gut auskennt. Nehru ist damals auf dem Gipfel seiner Popularität; Sympathie und gegenseitige Bewunderung erleichtern die Verhandlungen.7 Im Mai landet das Flugzeug in Kathmandu auf einem ganz neu in Betrieb genommenen Flugplatz; wegen der politischen Spannungen muss sie darauf verzichten, Tibet zu besuchen, und begnügt sich mit dem fünf Tagesmärsche von Kathmandu entfernten Melamchi-Tal. Im Zentrum ihrer Reise steht der heilige See Gosainkund, der in der Mitte des Buchs beschrieben wird und den sie nach einem schwierigen Aufstieg erreicht – bezeichnenderweise endet die erste Bilderserie mit dem Foto des heiligen Sees, «Ziel und Krönung der Pilgerfahrt» (Nr. 30). Ein weiterer Höhepunkt ist der Schluss des Buchs, die Beschreibung von Swayambhu auf einem Hügel über Kathmandu mit der Szene des Hindus, der der Welt entsagt hat und den «tiefster Frieden umgibt». Das Foto des auf dem Wasser liegenden Vishnu schließt die zweite Serie ab (Nr. 65). Der Leser wird merken, dass er es mit einem bewusst komponierten Buch zu tun hat, einem Diptychon, das von einer starken Beziehung zwischen Text und Bild lebt und einen Weg beschreibt, der von der Peripherie ins Zentrum führt. Bei mehreren Gelegenheiten erinnert Ella Maillart daran, dass sie eine Erfahrung im «Herzen» Asiens macht und ihre Sinnsuche nicht vergeblich ist. Im Lauf der Lektüre ändert sich die Perspektive: Im ersten Teil steht die ethnologische Forschung im Vordergrund, der Beobachter tritt zurück, die Gegenstände und Bräuche werden sorgfältig von außen beschrieben, unter Verwendung der von den Einheimischen benutzten Begriffe. Nach dem Erlebnis des Aufstiegs zum See geht der Blick nach innen, insbesondere zu den religiösen Riten und den kulturellen Prägungen; die Reisende gibt die Neutralität auf und bringt sich mehr ein, findet ihren Platz in einem Land, dem Ort einer möglichen Harmonie zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen Natur und Kultur.

Im Land der Sherpas ist das letzte Buch Ella Maillarts. Es bildet somit den Schlusspunkt eines Werks und gleichermaßen den Fluchtpunkt, auf den alle ihre Bücher zulaufen.

Um diese neue Orientierung zu verstehen, müssen wir auf die Bücher der Zwischenkriegszeit zurückblicken. In mancher Hinsicht fühlt man sich dabei an die amerikanischen Autoren der Lost Generation erinnert: Ella Maillart sucht sich gefährliche Reisen aus, flieht ein Europa ohne Orient, häuft Heldentaten an, so wie andere die Flucht ins Vergnügen der Goldenen Zwanzigerjahre gewählt haben. Das letzte Buch dieser Periode, Der bittere Weg, stellt auf dramatische Weise die Sinnfrage. Die Reise mit Annemarie Schwarzenbach war ein Desaster, das Ella Maillart zutiefst erschüttert hat. Am Ende des Abenteuers stehen ungeheure Enttäuschung und Schuldgefühle angesichts des Verfalls einer Drogenabhängigen.

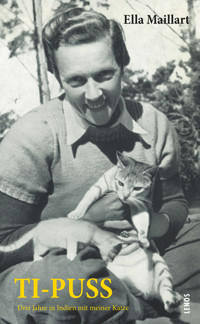

Von dieser Erfahrung gezeichnet, beschließt Ella Maillart, nicht nach Europa zurückzukehren, das sich im Krieg befindet; sie reist von Afghanistan nach Südindien und verbringt dort fünf Jahre, in denen sie sich bei dem Weisen Ramana Maharshi auf eine entscheidende menschliche und spirituelle Erfahrung einlässt. Das Buch, das von dieser Zeit berichtet, Ti-Puss. Geliebte Seidenpfote, ist das erstaunlichste, das Ella Maillart geschrieben hat; es handelt nur nebenbei von der spirituellen Erfahrung. Der eilige Leser wird höchstens den anekdotischen Reisebericht über die Suche nach einer entlaufenen Katze darin sehen, allenfalls eine Tiergeschichte. Mit diesem wunderbar humorvollen Werk einer großartigen Schriftstellerin sind wir meilenweit entfernt von den existentiellen Fragestellungen in Der bittere Weg! Die Katze, in deren Namen sich die Sprachen kreuzen, Symbol der bürgerlichen Behaglichkeit, wird zum Mittler, der die innere Verwandlung, das Erlernen der Liebe, des Loslassens und die Wiederaneignung der Wirklichkeit ermöglicht. Leben ohne Rast – Eine Frau fährt durch die Welt zieht die Bilanz der großen Reisen durch Zentralasien, aber auch, im 1951 hinzugefügten Schlusskapitel, der Erfahrungen in Südindien: Schluss mit den Abenteuern, mit den irrsinnigen Risiken, die man eingeht, um neue Wege zu entdecken, mit dem Aktivismus und der Eroberung. Jetzt hält die Reisende inne, um «den Frieden in uns» und «die unbekannten Welten des eigenen Geistes» zu entdecken. Im Land der Sherpas ist von dieser Suche geprägt: An zentraler Stelle befinden sich Zitate aus heiligen Büchern des tibetischen Buddhismus, darunter das Lied von Milarepa, die Beschreibung der Riten und der Wille, «weit weg von unserem unstillbaren Tatendurst» das Wesentliche zu finden. Die Autorin stellt fest, dass die Sherpas nicht «kompliziert» und «gespalten» sind wie die Menschen des Westens, und erinnert daran, dass «es wichtigere Dinge gibt als die materiellen Bedürfnisse des Lebens».

Philosophie der Reise