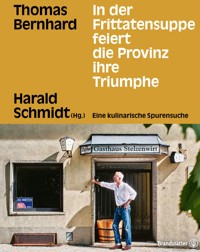

In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Ob an Brandteigkrapfen gewürgt wird oder es um den Fettgehalt der Frittatensuppe geht, Thomas Bernhard ließ in fast allen seinen Werken die Menschen ausgiebig speisen und offenbarte dabei zerfleischende Zustände. Er selbst war ein regelmäßiger Besucher von Wirtshäusern und den Wiener Kaffeehäusern. Wie lohnenswert und inspirierend es ist, sich Thomas Bernhards Werk und seiner Persönlichkeit über den Esstisch hinweg anzunähern, zeigt Harald Schmidt mit diesem Buch. Auf einem Roadtrip quer durch Bernhards Lieblingsgasthäuser und zusammen mit vielen hochkarätigen Autoren und Wegbegleitern hat er sich auf die kulinarischen Spuren von Thomas Bernhard begeben – gemeinsam entfalten sie einen überraschenden und lustvollen Blick auf das Wesen und das Werk von Thomas Bernhard.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas Bernhard

In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe

Eine kulinarische Spurensuche

Harald Schmidt (Hg.)

Das einzige/das hier gegessen werden kann/ist Frittatensuppe/Aber nicht zu fett/immer diese Riesenfettaugen in der Suppe/selbst in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe

Der Theatermacher

Mein Leben mit Thomas Bernhard

Eine Vorbemerkung

Harald Schmidt

Thomas Bernhards maßloser Hunger

Willi Winkler

Blutwursttag und Soßenterror: Essen in den Theaterstücken Thomas Bernhards

Margarete Affenzeller

»Ein Genussmensch war er nicht«

Harald Schmidt trifft Claus Peymann im Gasthaus Eckel. Ein Gespräch über Thomas Bernhard und sein Werk – in einer Nebenrolle: Brandteigkrapfen zum Dessert

Existenzsuppen und Brrandteigkrrrapfen

Die legendären Speisen bei Thomas Bernhard

Alexander Rabl

Eine sichere Bank

Vom Wesen des Gasthauses

Katharina Seiser

Viel Geschirr für keine Gäste

Harald Schmidt kauft sich keine Hose und geht mit uns essen: Eine kulinarische Reise auf den Spuren von Thomas Bernhard

Stefan Schlögl

Thomas Bernhards Leibspeisen:

6 Rezepte

Das Wiener Kaffeehaus

Eine Erkundung auf den Spuren Thomas Bernhards nebst kleineren Abschweifungen

Vincent Klink

Naturgemäß, ein Nachwort

David Schalko

Anhang

Glossar Österreichisch-Deutsch für Feinspitze

Katharina Seiser

Die Autorinnen und Autoren

Anmerkungen

Literatur

Zitat- und Bildnachweis

Mein Leben mit Thomas Bernhard

Eine Vorbemerkung

Harald Schmidt

»Antitalent!« Wie oft und gern habe ich dieses Wort meinen Mitarbeitern entgegengeschleudert – am liebsten vor laufender Kamera. Der Theatermacher Bruscon wirft es in dem gleichnamigen Stück von Thomas Bernhard seinem Sohn Ferruccio bei verschiedenen Gelegenheiten an den Kopf.

Damit wäre mein Verhältnis zum Werk Thomas Bernhards schon recht fundamental beschrieben. Es zeigt sich in der Liebe zu einzelnen Begriffen und Szenen, ohne dass ich viel mehr als den Theatermacher oder Minetti auf der Bühne gesehen hätte. Und natürlich Immanuel Kant, damals in Stuttgart.

Über all das durfte ich mich ausführlich mit Gert Voss unterhalten, als anlässlich seines siebzigsten Geburtstags am Gardasee eine Fernseh-Hommage an ihn gedreht wurde – eingefädelt und gedreht von André Heller. Den anscheinend alle außer mir nicht André, sondern den Heller Franzi nennen. Ist das der Code zu einem geheimen Österreich, zu dem man mir keinen Zutritt gewährt?

Jedenfalls ohne meinen Freund (Selbsteinschätzung) André Heller als Vermittler wäre ich jetzt wohl kaum Herausgeber dieses Buches. Denn nachdem er sich in dem Buch Hab & Gut Thomas Bernhard, dem Meister der Inszenierung, über dessen private Häuser und deren Ausstattung angenähert hat, kam der Verleger vom Brandstätter Verlag auf mich zu und fragte, ob ich Herausgeber von diesem Buch sein möchte. Klar, gern, mach ich!, rief ich, rascher, als Bruscon »Frittatensuppe« sagen konnte. Allerdings, und das habe ich auch gleich gesagt, weiß ich nicht so recht, was man als Herausgeber eigentlich macht. Und dass ich zwar ein Riesenfan von Thomas Bernhard bin, aber sich meine Begeisterung ausschließlich aus den Theaterstücken speist. Was mich natürlich nicht daran hindert, in erlesenen Zirkeln Sätze fallen zu lassen wie: »Seine Prosa ist ja viel besser als die Stücke.«

Unbedingt erwähnen muss ich, dass ich in stumme Ekstase gerate, wenn in Abonnentenkreisen die Rede auf die Brandteigkrapfenszene aus Ritter, Dene, Voss kommt. Leider habe ich es selbst damals nie auf der Bühne gesehen, aber der Gert hat es mir nochmal in Ansätzen vorgespielt, als wir im Pool im Garten vom Heller Franzi geschwommen sind. Dazumal am Gardasee.

Umso mehr überzeugte mich die Idee, sich Thomas Bernhard nicht über den klassischen Weg der – Achtung, jetzt wird’s akademisch – Werkanalyse, sondern ihm im Wirtshaus und am Esstisch zu begegnen, also seinen Spuren mithilfe des Gaumens zu folgen. So wurde auch die Idee eines Roadtrips geboren: Ich würde die Gasthäuser in Bernhards oberösterreichischer Heimat bereisen, die der Bernhard-Gemeinde bestens vertraut sind (»den Bernhard-Freak kennst scho beim Einigehn«, so gehört im Kirchenwirt zu Ohlsdorf), und mich durch die Speisekarten essen. Mein kulinarischer Cicerone würde Bernhard selbst sein, mangelt es in seinen Stücken doch nicht an vornehmlich deftigen Köstlichkeiten.

So ganz fremd war mir das Terrain nicht. Die Gerichte, die sich Bernhard beispielsweise im Gasthaus Klinger gerne hat schmecken lassen, wie den Hausruckviertler Schweinsbraten mit Mehlknödel und Stöcklkraut, Leberbunkel mit Erdäpfeln und Sauerkraut, Kalbsgulasch mit Nockerln und Rehbraten oder Rehragout, waren mir bestens durch meine Mutter vertraut. Sie wurde in Brünn geboren, wie Böhmen noch bei Österreich war, und brachte diese Küche mit ins schwäbische Nürtingen, wo ich aufwuchs.

Drei Traumtage also in Oberösterreich. Ein Wetter zum Heldenzeugen! Freundliche Menschen, die mir durchaus patriotisch zuriefen: »Ich grüße den Germanen.« Klar, dass unsereins da gerne Bierdeckel signiert. Oder schnell mal für ein Selfie in der Corona-Teststation bereitsteht. Nähe durch Abstand, vielleicht ein Modell für die neue Normalität.

Dass der Roadtrip nicht wie geplant in Bernhards altem jagdgrünem Mercedes stattfinden konnte, war technischen Problemen geschuldet. Zumal sich die technische Elite Österreichs just zu dieser Zeit bei der Formel 1 in der Steiermark befand. Und darf man noch sagen, dass es mich beflügelte, stattdessen in einem ausgerechnet in Braunau zugelassenen BMW durchs Salzkammergut kutschiert worden zu sein?

Übrigens, bevor ich vergesse, es Ihnen zu erzählen: Dass es in Österreich immer der Schweinsbraten mit s ist und nirgends und niemals der Schweinebraten mit e, aber ohne s wie bei die Deitschn, durfte ich dankenswerterweise durch einen prominenten ORF-Moderator am Vorabend des Roadtrips in Lambach erfahren. Trotzdem habe ich nach einem großartigen Tafelspitz im Hotel Schwan auf der Uferpromenade in Gmunden die Glückwünsche eines Fans entgegengenommen, der glaubte, wir kämen von Servus TV: »Bravo, ich schau nur die. Die Einzigen, die nicht lügen.«

Bevor ich mich vor lauter Schwärmerei verplaudere: Falls Sie wider Erwarten bis hierher gelesen haben, werden Sie sich wundern, wo denn nun »naturgemäß« bleibt. Mit diesem Wörtchen hat der selige Bernhard seine Jünger auf ewig gestraft. Kein Gedenktext, kein Theaterfoyer, keine Veltliner-Runde, in der man nicht zitternd darauf wartet, dass jemand »naturgemäß« von den Lippen tropfen lässt. Viersilbige Kennerschaft. Insiderwissen, reduced to the max.

Noch schlimmer ist es mit dem »Lebensmenschen«. Vor allem in deutschen 60plus-Künstlerkreisen bezeichnet der Lebensmensch eine Existenzform, die im Falle des Künstlertodes keinerlei materielle Absicherung erfährt. Nachlass statt Standesamt. Und viel zu holen ist da naturgemäß eher nicht. Jene seltenen Glücksfälle ausgenommen, in denen ein kompetenter Herausgeber astronomische Drittmittel für Marbach lockermacht.

Ja, ich schweife ab, aber weil Sie mich danach gefragt haben: Jahrelang habe ich an roten Ampeln oder im Learjet einfach so vor mich hingesagt: »Den Lear in der Maske von Ensor.« Dabei habe ich erst viel später zufällig gelesen, dass Ensor ein Maler aus Oostende ist. Dass man Oostende mit zwei o schreibt, hatte ich allerdings schon viel früher bemerkt, weil ich als Austauschschüler mal auf dem Rückweg aus England den Zug verpasst hatte. Und jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob Minetti den Satz in Minetti sagt oder ob er aus einem anderen Stück stammt, aber Googeln verbietet die Herausgeberwürde.

Gert Voss als Papagei Friedrich in Immanuel Kant war es jedenfalls nicht, der sagte vornehmlich nur »Psittacus erithacus« – der eigentliche Höhepunkt der Aufführung, für den Voss tosenden Beifall erhielt, als er zum Schlussapplaus mit dem Vogelkäfig auf die Bühne kam. Ich dagegen flog aus dem Deutschunterricht, als ich es mehrfach zu imitieren versuchte.

Gespielt habe ich den Papageien leider nie (Regisseure aufgemerkt!), weder in der Schule noch während meiner drei Anfängerjahre am Stadttheater in der »stinkenden Lechkloake« Augsburg (Zitat kenntlich gemacht, Aberkennung eines Doktortitels wäre eh nicht möglich). Damals hätte ich mir nie träumen lassen, Karl Ignaz Hennetmair, den Nachbarn und Freund Thomas Bernhards, mal persönlich kennenzulernen. Sein Standardwerk der Thomas-Bernhard-Forschung habe ich regelrecht verschlungen, den Satz »den Canetti halt ich nicht aus« fest ins Repertoire übernommen.

Beim Roadtrip durch Oberösterreich. Nach einem Mahl im Gasthof Klinger in Gaspoltshofen holte Thomas Bernhard sich gern noch ein Eis in der Conditorei Mayer

Als Herr Hennetmair mich dann später als Gast in meiner Show beehrte, wurde er von seiner Gattin begleitet, die während des gesamten Besuchs schweigend und lächelnd in der Garderobe saß – und mich dabei irgendwie an Edith Heerdegen in Der Weltverbesserer erinnerte. In der Show selbst konnte leider auch Herr Hennetmair nur Andeutungen machen trotz dreier Leitz-Ordner unterm Arm, aber sein wissendes Lächeln signalisierte mir eine Verbundenheit, die ich heute als Auftrag interpretiere.

Während ich so schreibe, fällt mir auf, dass zu mir vielleicht besser die Bezeichnung Editor als Herausgeber passt. Oder noch besser: Editor-at-Large. Nach allem, was zu hören und zu lesen ist, beherrscht dieser Typus ein zentrales Mittel Bernhard’scher Kunst: den Monolog. Zweistündig in Konferenzen den Jungspunden die eigene Bedeutung vermitteln, während man ihnen die Kekse wegisst.

Meine Lektorin vom Brandstätter Verlag hat mich dann wieder geerdet und dabei auch aufgeklärt, was ein Herausgeber so macht, nämlich unter anderem Ihnen die wunderbaren Beiträge zu diesem Buch vorstellen. Dem komme ich gerne nach und rolle hiermit den roten Teppich aus.

Den Auftakt macht Gerhard Polt, Verzeihung, Willi Winkler natürlich. Der uns auf einen Leichenschmaus mitnimmt und uns den Dichter als jungen Hungerleider vorstellt, der von der Freude kulinarischer Genüsse nur träumen konnte.

In nicht wenigen Fällen ist man allerdings froh, auf dem Kampfplatz Speisezimmer nicht selbst anwesend sein zu müssen. Dafür gibt es Schauspieler. Margarete Affenzeller erkundet für uns dieses Schlachtfeld samt performativem Potenzial und Metaphorik des Essens (keine Angst, werkanalytisch und genüsslich müssen keine Gegensätze sein).

Thomas Bernhards Essensfixierung zieht sich durch sein Werk wie das Wort »naturgemäß«. Folgerichtig unterhalte ich mich bei Steinpilz- und Grießnockerlsuppe, Gulasch und Wiener Schnitzel und natürlich Brandteigkrapfen ausgiebig mit Claus Peymann über Thomas Bernhard, die Burg und überhaupt österreichische Verhältnisse. Nebenbei sind danach Menschen, die wie ich nicht das Glück hatten, im »Land der Berge, Land am Strome« geboren zu sein, dagegen gewappnet, sich im Gasthaus vollends zu blamieren.

Essen als Distinktion oder Zelebration – für kulinarische Bloßstellungen musste sich Thomas Bernhard bloß umschauen. Wir schauen mit und werfen unter Anleitung von Alexander Rabl einen Blick in die Töpfe und Pfannen der bodenständigen wie der vermeintlich weltoffenen (Wiener) Küche zu Bernhards Zeit.

Katharina Seiser widmet sich dem Wesen des Landgasthauses, was es dort geben muss und was nicht unbedingt – ein Ausflug, der sinnliches Vergnügen bereitet und, wie es sich gehört, am Stammtisch endet.

Mit einer anderen Institution, dem Wiener Kaffeehaus, macht uns Vincent Klink bekannt und nimmt uns mit Bernhard’scher Wurstigkeit mit in die Cafés, die dem Dichter das Wohnzimmer ersetzten, und in die, aus denen er floh.

David Schalko ist Präsident der Internationalen Thomas Bernhard Gesellschaft – und man muss wohl Österreicherin/Österreicher sein, um die Wirkmächtigkeit dieses Titels ermessen zu können. Solcherart befugt, darf er sich auch dem Wörtchen widmen, auf das Sie eben schon sehnsüchtig gewartet haben (geben’S doch zu). In diesem Sinne: Gehe hin, und gib heraus!

Thomas Bernhards maßloser Hunger

Willi Winkler

Gerhard Polt, also der noch sehr junge Polt, hatte Skandinavistik so gründlich studiert, dass ihm das Schwedische geläufiger war als das Hochdeutsche, doch drängte es ihn zum Theater. Der Schauspieler Jörg Hube hatte ein Einsehen und holte ihn auf die Bühne der Münchner Kammerspiele. Polt bekam einen Tisch an der Seite, an dem er während Hubes Auftritt saß und nichts weiter tat, als stumm einen Schweinsbraten zu essen. Das Publikum vergaß den, wegen dem es eigentlich gekommen war, nämlich Hube, und schaute nur noch dem Schweinsbraten essenden Polt zu. Geboten wurde an dem Abend Hubes Soloprogramm, die von Polt gegebene Figur wäre aber auch in einem Stück von Thomas Bernhard nicht falsch gewesen.

»Wir machen den Mund weiiiiiit auf und stecken den Brandteigkrapfen hinein und würgen ihn hinunter«, deklamiert Gert Voss in Ritter, Dene, Voss. Voss ist Ludwig, und er spielt einen Wittgenstein, das Opfer seiner beiden Schwestern, die ihn vom Steinhof geholt haben und ihn mit seinem Lieblingsessen traktieren. Nach Bernhards Willen inszeniert sich Voss als Folteropfer, indem er die Brandteigkrapfen – »meine Lieblingsmehlspeise!« – hinunterwürgt und sie stückweise wieder heraushustet. Kein schöner Anblick, aber höchste Körper- und Schauspielkunst. Essen wie bei Thomas Bernhard.

Nur im Schlaraffenland wird mehr gegessen als bei Thomas Bernhard, nur bei Hänsel und Gretel ist der Hunger größer. In einem seiner frühesten Texte, in Großer, unbegreiflicher Hunger, bettelt der Erzähler um das Essen, das alle haben, nur er nicht: »Einmal warf ich einen Blick auf den Menschen hinter der Tomatenkiste – dann auf die rundlichen beweglichen Füße wohlbeleibter lachender Frauen. Ich sah wandernde Einkaufstaschen, wanderndes Brot, wandernden Schinken, wandernde Würste, Käse, Butter, Milchflaschen – alles wanderte an mir vorüber, verschwand, ehe ich es in mir aufgenommen hatte.«

Dieser Hunger ist groß, aber deswegen nicht unbegreiflich, sondern autobiografisch und nachkriegstypisch. Die Dichterin Jeannie Ebner lernte in den Fünfzigern einen chronisch unterernährten Jüngling kennen: »Er hat ausgeschaut wie ein hungriger Wolf.« Eines seiner frühesten Gedichte nannte der Hungerleider Mein Urgroßvater war Schmalzhändler. »Er würde mir«, heißt es zum Schluss, »kein Stück Speck geben/für meine Verzweiflungen.« Gleichzeitig ist das reine Kunst, ein ganz und gar literarischer Hunger, wie er bereits in Knut Hamsuns Roman geschildert wird und als Unterton in Henry Millers Skandalbuch Wendekreis des Krebses grummelt.

Auf dem Bäckerberg beim Maifest 1971 mit Grete Hufnagl

Bei Bernhard ist Essen immer aber auch ein Schauessen, die Fresssucht reines Theater, Welttheater, und die Welt ist nicht größer als ein Wirtshaus

Für den Theatermacher Claus Peymann war Bernhard kein Wolf, sondern ein »verschlingender Mensch«. Mit seinen Figuren ist er allzeit gefräßig und nimmer satt. Wie schwer sein Autor satt zu bekommen war, durfte auch der Verleger Siegfried Unseld erfahren, wenn er mit immer neuen Honorarnachforderungen konfrontiert wurde.

Bei Bernhard ist Essen immer aber auch ein Schauessen, die Fresssucht reines Theater, Welttheater, und die Welt ist nicht größer als ein Wirtshaus. Die Frittatensuppe, die der Theatermacher Bruscon im Schwarzen Hirschen bestellt, wird theatralisch »auf dem Podium« gegessen, denn alles ist Bühne, und ohne Zuschauer schmeckt’s nicht halb so gut.

Nur beim Essen kommen Bernhards Geistesmenschen und Einsamkeitsweltmeister ausnahmsweise in Gesellschaft, und sie finden diese Gesellschaft so abstoßend, wie sie für sie, die Geistesmenschen und Einsamkeitsweltmeister, naturgemäß sein muss. Bernhard parodiert diesen Gestus selber, wenn er in einem Dramolett nach dem Hosenkauf mit seinem Regisseur Peymann essen geht. Im Restaurant wird dann wie üblich Rindsuppe und Tafelspitz gegessen, und ebenso verlässlich sind die anderen Gäste – vom Bundeskanzler bis zu den Chefredakteuren der angesehensten und der zweitangesehensten Zeitung von Wien – alles »Dummköpfe und Nazis«. Nur die Kellnerin, wird Peymann beruhigt: »Die ist katholisch und kennt alle und weiß von nichts.«

Dieses demonstrative oder Schauessen hat ein erhabenes Vorbild, das Bernhards Figuren wieder und wieder nachspielen: Es ist das Bild, das Leonardo da Vinci für das Refektorium des Mailänder Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie gemalt hat. Die Mönche sollten beim Mahl nicht vergessen, dass Essen auch als Fest zu verstehen ist, wenn auch manchmal, wie beim Letzten Abendmahl, mit einem unerfreulichen Ausgang. Das Parodieren begann beim Fest für Boris, es geht weiter in der Jagdgesellschaft und in der Filbinger-Travestie Vor dem Ruhestand. In der Erzählung von den Billigessern erscheint das Essen sogar im Titel. Wenn Koller spricht, spricht aus ihm auch der Hungerleider Bernhard, der die WÖK1 als junger Mann und hoffnungsloser Künstler frequentiert hat. »Ich wäre«, so Koller, »mit Sicherheit schon in den frühen Fünfzigerjahren untergegangen und vor die Hunde gegangen in dieser schlimmsten aller Zeiten, aus welcher ich nur durch die WÖK gerettet, von der WÖK vor dem Verhungern und vor dem Verdursten bewahrt und aus der tiefsten Verzweiflung herausgerissen worden bin und ich darf ohne die geringste Hemmung und ohne weiteres die WÖK als meine eigentliche Lebensretterin und letztenendes Lebensbewahrerin bezeichnen.«

Eßt eßt doch eßt/eßt/ihr müßt alles aufessen/aufessen alles aufessen alles austrinken/eßt essen eßt

Ein Fest für Boris

1969, Thomas Bernhard mit einem Krug Most im Wohnzimmer seines Obernathaler Hofes

»Man muß das nach dem Gefühl können, ohne lange zu überlegen, dann werden alle Speisen am besten«

Trotz (oder wegen?) dieser Essensfixierung aß und bewirtete Bernhard zu Hause grundsätzlich nicht; für den Notfall gab es nur trocken Brot und Käseecken. Er fuhr und lud in die Landgasthöfe im Salzburgischen und in Oberösterreich, aß Essigwurst, Knacker, Tatar, Kutteln, Blutwurst, Geselchtes, die schlichte Bauernküche.

In seinen Erinnerungen staunt Karl Heinz Bohrer, damals der Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als sich bei ihm ein Österreicher meldet, der unbedingt eine Rindswurst mit ihm essen möchte. Fast schon rührend ist es, wie scheu Bohrer den schweigsamen Dichter behandelt und ihn, obwohl er’s liebend gern täte, lieber nicht frägt, ob er, der Büchner-Preisträger Bernhard, womöglich unwahrscheinlicherweise vielleicht doch sein, Bohrers, gerade erschienenes Buch über »Surrealismus und Terror« gelesen habe. Er rettet sich, indem er vom Nachbartisch den Senf holt, ohne den sich die Rindswurst auch in der Kantine der FAZ nicht essen lässt. »Warum dieser große Schweiger ausgerechnet mit mir immer die Rindswurst essen gehen wollte, ist nie geklärt worden.«

Niemand hat Bernhards Küchenphilosophie besser geschildert als der Realitatenvermittler (vulgo Immobilienmakler) Karl Ignaz Hennetmair, der 1972 ein Jahr lang die gemeinsamen Abende vor dem Fernseher, ob bei der Vierschanzentournee, den Nachrichten oder bei Stars in der Manege, protokolliert und kein Mittag- oder Abendessen ausgelassen hat. Hennetmair kann sogar von einem TV-Lunch berichten: Um gleich wieder vor den Fernsehbildschirm zu kommen – es läuft die Berichterstattung zum Münchner Olympia-Attentat –, habe er, Hennetmair, zum Beefsteak Tatar »sehr schnell Pfeffer, Salz, Zwiebeln, Gurken, Kapern und Senf auf den Teller geworfen«. Bernhard lobt ihn dafür ausdrücklich: »Man muß das nach dem Gefühl können, ohne lange zu überlegen, dann werden alle Speisen am besten.«

Essen ist Distinktion, nicht nur bei Bernhard, aber vor allem bei ihm. Die hohe wird gegen die niedere Küche ausgespielt, und die niedere gewinnt regelmäßig. »Die haben dort eine gute Köchin«, erklärt er dem getreuen Hennetmair, als er plötzlich keine Lust mehr verspürt, beim ehemaligen Nationalratspräsidenten Maleta zu Abend zu essen. »Es gibt Vorspeisen, alle möglichen Delikatessen und herrlichen französischen Rotwein, aber wenn er daran denkt, daß er sich dabei mit dem Präsidenten Maleta unterhalten soll oder mit anderen Gästen, die sich alle für weiß Gott was halten und doch alle nichts sind, dann vergeht ihm der Appetit«, notiert Eckermann-Hennetmair. Bernhard verweigert sich der besseren Gesellschaft: »Er wolle mit Genuß ein Bier trinken und eine Essigwurst essen, das werde ihm viel besser schmecken als die Speisen bei Maleta.«

Höhepunkt eines solcherart zelebrierten Essens ist das berühmte »künstlerische Abendessen«, von dem seine »Erregung« berichtet, die 1984 unter dem Titel Holzfällen erschienen ist. Das Ehepaar Auersberger veranstaltet dieses Essen zu Ehren eines Burgschauspielers, der an diesem Abend frisch von der Bühne kommt, weshalb sich der Beginn bis nach Mitternacht verzögert, was den Unmut des Erzählers, der sich kaum vom Autor unterscheidet, ins Ungeheure steigert.

Präludiert wird das »künstlerische Abendessen« von einem wenige Stunden zuvor stattgefundenen Leichenschmaus in einem Landgasthof, in der Eisernen Hand, bei dem der Lebensgefährte der Toten erzählt, wie er dafür sorgen musste, dass die Leiche aus dem Leichensack befreit wurde und ein Leichenhemd übergezogen bekam. Schauerlich sei der Anblick gewesen, berichtet der Lebensgefährte, während er sein Gulasch aufisst. »Sein gestärktes weißes Hemd hatte er sich mit Gulaschsaft angespritzt, tatsächlich seine gestärkte weiße Hemdbrust, denn er hatte gar kein Hemd an, nur eine Hemdbrust über ein wollenes Leibchen gezogen, wie ich festgestellt habe, dachte ich auf dem Ohrensessel.«

Es wird noch schauerlicher, denn der Leichenschmaus wiederholt sich am Abend, nur dass jetzt nicht mehr einer Freundin gedacht wird, die sich das Leben genommen hat, sondern Bernhard die ganze Bagage von seinem Ohrensessel aus abfeiert. Der berühmte Burgschauspieler verzapft Theateranekdoten, die Dichterin Jeannie Billroth schwärmt den Burgschauspieler an, der die Suppe so schlampig löffelt, wie er auf der Bühne spielt, die jungen Dichter scharwenzeln um den mäzenatischen Gastgeber herum, der am Nachmittag in der Eisernen Hand sein Aufsteigertum dadurch glaubte nachweisen zu müssen, dass er das dort servierte Essen als »abscheulich« abtat. Dazu wird »ein ausgezeichneter Fogosch, ein echter Plattenseefogosch« gereicht, also ein Zander aus dem ungarischen Binnensee, von dem sich der Burgschauspieler immer noch mehr nimmt, um anschließend vom Mohren im Hemd abzubeißen, bis er, da er ja auch nicht aufhören kann, die Gesellschaft mit weiteren Verweisen auf sein Ausnahmetalent zu regalieren, den »Mohr-im-Hemd-Bissen« in der Art der Brandteigkrapfen hinunterwürgen muss.

Eine Ansammlung »perfider Gesellschaftsonanisten« sei das, meint der Erzähler in seinem Ohrensessel und rechnet mit den Lemuren ab, die er vor über dreißig Jahren kennengelernt hat, als er auf sie einen »verwahrlosten und halbverhungerten Eindruck« machte. Das ganze Holzfällen ist, was sonst, ein Leichenschmaus für die Kunst, für die in die Jahre und den Alkoholismus und die Verblödung gekommene Kunst-und-Kultur-Boheme, die sich an seinem Hungern gütlich getan hat.

Aber da der Autor von Holzfällen Thomas Bernhard heißt, ist die Tirade ganz großes Barocktheater und am Ende sehr wienerisch. Für Peter Handke ist Österreich »das Fette, an dem ich würge«. Bei Bernhard löst sich das Fette auf, nicht in Wohlgefallen, sondern in Blutwurst, Kutteln und Knacker. Nur ein Gericht wird bei Bernhard immer serviert, das Straf- und Weltgericht: »Es ist immer das gleiche«, sagt ein »Herr Bernhard« im Dramolett Der deutsche Mittagstisch, »kaum sitzen wir bei Tisch/an der Eiche/findet einer einen Nazi in der Suppe/und statt der guten alten Nudelsuppe/bekommen wir jeden Tag die Nazisuppe auf den Tisch/lauter Nazis statt Nudeln«, weshalb konsequent die »Nazisuppe« serviert wird.

Doch jetzt zu Tisch! Niemand muss hungern, es ist genug für alle da.

1984 in Gaspoltshofen: vor dem Gasthof Klinger

Thomas Bernhard während einer Probe zu Heldenplatz am Wiener Burgtheater 1988

1 Wiener öffentliche Küche

Blutwursttag und Soßenterror: Essen in den Theaterstücken Thomas Bernhards

Margarete Affenzeller

Man sieht den Theatermacher Bruscon heute noch den 43 Kilogramm schweren Käselaib übers Land ziehen, den er auf Tournee in Mattighofen erhalten hat – als Dank für die gekürzte Fassung seiner Gastspielproduktion »Das Rad der Geschichte«. Bösartiger wurde vergorene Milch in der Literatur wahrlich nie eingesetzt. Mit dem Essen und Trinken, wer hätte das gedacht, nehmen in Thomas Bernhards Theaterstücken die tragikomischen Entwicklungen oft erst ihren Lauf. Speisezimmer, Gaststätten, Restaurants, Salons sind die scheinbar harmlosen Schauplätze, an denen sich die Geister scheiden. Schon beim Frühstück entlädt sich die ganz normale Weltverdrossenheit, und dann geht es so weiter, bis zu Ausbrüchen von Unbewältigtem, Verdrängtem. Abendmahle, Leichenschmäuse oder Festessen – alles vermintes Terrain.

Als dramaturgischer Motor bringen Essen wie Trinken auch Struktur und sachte Betriebsamkeit in die grundsätzlich handlungsarmen und weitgehend monologischen Bernhard’schen Texte. So zurückhaltend kann gar nicht zubereitet, aufgetischt und verköstigt werden, als dass sich darin nicht doch der wunde Punkt einer Familie, einer Beziehung, einer unterdrückten Geschichte offenbaren würde. Im Wie, Was und Wo des Essens und Trinkens drückt sich das kulturell-gesellschaftliche Selbstverständnis der oftmals übersteigert gehoben lebenden und von ihrem Schöpfer genüsslich zu Fall gebrachten Gesellschaft von Generalswitwen, Gerichtspräsidenten und Geistesgrößen, von Großbürgertum und Künstlerschaft, aus.

Essen fungiert als sadistisches Herrschaftsinstrument, es bildet Machtverhältnisse ab, es transportiert aber auch Erinnerungen und ist ein exzellenter Speicher für nostalgische Empfindungen. Nicht zuletzt spiegelt die Nahrungsaufnahme als einzig verbliebener körperlicher Lustgewinn im Umkehrschluss die Schmerzenswelt von Entbehrung und Unzulänglichkeit wider, ebenso des ständigen Missbehagens, von dem Bernhards Figuren so unheilbar befallen sind.

Das Speisezimmer – ein Kampfplatz

An der großen Tafel kommt alles ans Tageslicht. Von der Bibel abwärts haben es in der Literatur und im Schauspiel gemeinsame Mahlzeiten immer schon in sich gehabt – von kannibalischen Rachetragödien wie Shakespeares Titus Andronicus über den Jedermann bis zu zeitgenössischen realpsychologischen Dramen wie Das Fest von Thomas Vinterberg, in dem ein Geburtstagsessen Schauplatz einer familiären Enthüllung wird. Das vermeintlich friedvolle Setting vom gedeckten Tisch eignet sich hervorragend als Katalysator für allerlei Verborgenes und Verdrängtes, und von dem gibt es in Bernhards Dramen zur Genüge. Das Kammerspiel fängt den konzentrierten Blick auf Tischgelage besonders gut ein. All dies vorausgeschickt, sollte es eigentlich nicht überraschen, dass Thomas Bernhard quantitativer Rekordhalter in puncto Essensszenen ist. Bis auf wenige Ausnahmen in seinen neunzehn Stücken und über einem Dutzend Kurzdramen trifft man das Figurenpersonal in Innenräumen und zu Tisch an. Meist sind es Speisezimmer, große wie kleine Salons, auch Gasthäuser oder zumindest ein Esstisch, an dem die Dinge in Bewegung kommen.

Entlang des unscheinbaren, ja alltäglichen Vorgangs des (oftmals feierlichen) Essens werden die Figuren und ihre Motive erst so richtig kenntlich. Aus Menschen bricht das Ungesagte hervor, sie reden sich in Rage oder verstummen, sie entäußern und quälen sich, verunfallen oder versterben vor gefüllten Tellern. Und manchmal spricht einfach nur die Symbolkraft aus einem überreichten Apfel.

Bereits in der allerersten Regieanweisung des wiederum ersten »großen« Theaterstücks Bernhards, Ein Fest für Boris (uraufgeführt 1970) wird ein Tisch hereingetragen: Das Hausmädchen Johanna trifft Vorbereitungen für die von der tyrannischen Hausherrin geplante Geburtstagsfeier für ihren Ehemann. Folgend wird das Zuhause zum Schauplatz einer Sadismusveranstaltung, bei der die Gäste angetrieben werden, »riesige Kuchen« zu essen, während die Gastgeberin, zynisch »die Gute« genannt, selbst bestimmt, wem das größte Stück zusteht. Die Gäste sind allesamt beinlose Rollstuhlfahrer wie auch die Gastgeberin und ihr Mann Boris. Bei Bernhard heißen sie »Krüppel«, eine heute politisch alles andere als korrekte Bezeichnung, die in vielen der Dramen auftaucht und die bei Bernhard immer auch und nicht zuletzt die eigene Lebensdeformiertheit meint. Sie sprechen über ihre Albträume, die wiederum mit dem Essen in Verbindung stehen; einer träumt, er hätte mit den Füßen gegessen, die er gar nicht hat. Und als wäre das nicht schon genug, werden die Gäste dazu genötigt, das gute und viele Essen stets zu loben. In der irrwitzigen Steigerung dessen bricht Boris schließlich zusammen. Das Festessen erweist sich als aufgenötigte, sadistische Veranstaltung der Gastgeberin, die so den Hass auf sich und die anderen freisetzt.

Essen fungiert als sadistisches Herrschaftsinstrument

Ein weiterer Geburtstag wird im Speisezimmer der drei Geschwister Vera, Clara und Rudolf in Vor dem Ruhestand gefeiert. Derjenige von Heinrich Himmler. Die in sadomasochistischer Zuneigung aneinandergeketteten Nazi-Geschwister (wobei Clara eher Mitläuferin ist) treiben hinter vorgezogenem Vorhang ihre Faschismus-Verehrung bis zur totalen Anverwandlung mit SS-Uniform und Flechtfrisur und besiegeln dies im dritten Akt feierlich beim Essen. Vera hat Kalbsmedaillons zubereitet, die aber – das Nazi-Idyll wankt schwer – niemand essen will. Umso exzessiver wird indes getrunken – bis in einem amokhaften Showdown Rudolf den totalen Nazi nach außen gekehrt hat und daraufhin zusammenbricht. Sieben Jahre später schrieb Bernhard mit Ritter, Dene, Voss ein in der Grundkonstellation ähnliches Stück, in dem sich drei Geschwister an ihrer eigenen Sinnlosigkeit und dem gegenseitigen Unverständnis gewissermaßen »wundtafeln« und entlang eines mehrgängigen Wiedersehensessens zu Hause den individuellen Zurichtungen bis zum Exzess (der berühmten Brandteigkrapfen-Szene) freien Lauf lassen.

Mehrmals geht es in den familiären Speisezimmern gleich mit dem Frühstück los: In Elisabeth II. beginnt der siebenundachtzigjährige Großindustrielle Herrenstein bereits um halb acht Uhr früh das Unbill der bevorstehenden Gästebewirtung anzuprangern. Sein ungeliebter Neffe hat gegen seinen Willen Dutzende Personen in die hochherrschaftliche Wohnung am Opernring geladen, um von dort den Besuch der englischen Königin aus nächster Nähe beobachten zu können. Ebenso bei Tagesanbruch und an dem zu deckenden Frühstückstisch hebt in Über allen Gipfeln ist Ruh die Selbstentblößung des soeben sein Lebenswerk vollendet habenden Großdichters Moritz Meister an, der über den Tag und diverse Mahlzeiten verteilt, vom Fleischgericht bis zur Spezialität der Cäcilientorte, Einblick in seine denkwürdige Dichtkunst gibt. Und auch der »Weltverbesserer« ist ein Quälgeist, der schon beim Frühstück über das unzureichend zubereitete Essen jammert (»das Ei weich/die Sauce süß«, »diese phantasielosen Frühstücke langweilen mich«) und damit einerseits von der eigenen Unzulänglichkeit ablenkt sowie die Unerträglichkeit seiner eigenen Existenz und seinen Selbstekel zur Schau stellt.

Kirsten Dene, Traugott Buhre und Eleonore Zetzsche in vor dem Ruhestand, Uraufführung 1979 am Staatstheater Stuttgart unter der Regie von Claus Peymann

Neben den familiären gibt es auch öffentliche Essensschauplätze, so etwa das Nobelrestaurant Drei Husaren in Wien in Der Ignorant und der Wahnsinnige oder die Hotellobby in Minetti, den Tanzsaal des Gasthauses im Theatermacher oder die Picknickwiese am Wiener Kahlenberg im Dramolett Claus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese. Aber es sind vor allem zwei private Speisezimmer aus Bernhards Dramen, die ikonografischen Status erlangt haben. In dem einen steht der titelgebende Deutsche Mittagstisch einer Familie namens Bernhard. Sie löffelt eifrig jene Nazisuppe in sich hinein, die die Familie Schuster in Bernhards letztem Stück Heldenplatz wieder auslöffeln muss. Das Heldenplatz-Speisezimmer, das vielleicht berühmteste des Bernhardschen Werks, weist im Jahr 1988 eine nicht kappbare akustische Verbindung zum Heldenplatz 1938 auf, unter dessen immer lauter anschwellendem Jubelgeschrei die Witwe des sich aus dem Fenster gestürzt habenden Professor Josef Schuster am Esstisch zusammenbricht.

Am Schluss der berühmten Brandteigkrapfen-Szene lässt Ludwig alias Gert Voss zornig das Porzellan durch die Luft fliegen. Ritter, Dene, Voss unter der Regie von Claus Peymann wurde 1986 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Das Foto stammt von einer Aufführung beim Theatertreffen in Berlin 1987

Der Leichenschmaus in Heldenplatz nach dem Begräbnis von Josef Schuster. Uraufführung am Wiener Burgtheater 1988 unter der Regie von Claus Peymann mit Elisabeth Rath, Frank Hoffmann, Bibiana Zeller, Karlheinz Hackl, Marianne Hoppe und Wolfgang Gasser

Auslöffeln, ausspeien, zuprosten: Das performative Potenzial des Essakts

Die Sprache will am Theater lebendig werden, in Szene gesetzt, ausagiert. Und dafür bietet die Tätigkeit des Essens willkommenes Material. Bernhard hat den Essensvorgang indes nie forciert und auch das Motiv der Essensaufnahme nicht in den Vordergrund gerückt. Tortenschlachten finden woanders statt. Dennoch finden Regisseure und Schauspieler mit und ohne Regieanweisungen vielversprechende performative Angriffsflächen. Zur wohl exponiertesten Essensszene wurde so die bereits erwähnte Brandteigkrapfen-Nummer von Gert Voss in Claus Peymanns Uraufführungsinszenierung von Ritter, Dene, Voss 1986. Sie hat es zu YouTube-Ehren gebracht und kann in einem Ausschnitt auf der digitalen Videoplattform abgerufen werden. Darin macht sich der frisch aus der psychiatrischen Klinik entlassene Großphilosoph Ludwig beim Mittagessen mit seinen Schwestern nach einer Hassrede auf die alles ertränkenden Saucen über seine vorgebliche Lieblingsnachspeise – frisch gebackene Brandteigkrapfen – her, die er zunächst heftig in sich hineinstopft und dann, weil sie partout die Kehle nicht hinunterwollen, wieder ausspuckt. In diesem Bild des Hoch-runter-und-wieder-hoch-Würgens kulminiert die unverdaute und für Ludwig unerträgliche Familiengeschichte, die Herkunft aus einer unverständigen und ignoranten Großindustriellendynastie. An ihr hat der Philosoph zeitlebens zu knabbern. Die fürsorgliche Belagerung durch seine ältere Schwester ist ihm dabei nichts als eine verlogene Falle.

Einen solchen Spuck- und Speigrad erreicht kaum ein anderes Stück (es kommt freilich auf die Inszenierung an) – und doch geht es auf andere Weise abenteuerlich zur Sache. Im Deutschen Mittagstisch schlägt Herr Bernhard (der Autor hat sich selbst oft, obwohl sonst nie namentlich, in die Stücke mit eingeschrieben) mit beiden Händen in die mit Nazisuppe gefüllten Teller. Über das gemeinsame Essen vollzieht die Familie einen Gewaltakt an sich selbst. Sie meinen zunächst Nudelsuppe zu löffeln, in Wahrheit ist es aber Nazisuppe, denn »ganz gleich was für eine Nudelpackung/wir aufmachen/es quellen immer nur noch/Nazis heraus«. Dass rundum 98 Familienmitglieder sitzen, hat vermutlich noch keine Inszenierung mit einem leibhaftigen Schauspielerensemble in die Tat umgesetzt. Doch wäre auch dieser absurd dicht und drängelnd besetzte Tisch in der nur wenige Seiten umfassenden Farce kein geringes Showelement. Die Bernhards sprengen hier die für Familien geltende Bezeichnung »Keimzelle des Staates«, sie stehen in dieser großen Abordnung samt Enkeln, Urenkeln und Ururenkeln gewissermaßen für die Gesamtbevölkerung; und obendrein wird so auch der Mutterkult ad absurdum geführt. Und am Ende werfen alle ihre Suppenlöffel hin.

Im Werfen sind auch die Artisten aus Die Macht der Gewohnheit geübt. Sie setzen ihre Jause dazu ein, um die Aufführung des Forellenquintetts ihres Zirkusdirektors Caribaldi zu sabotieren. Rettich, Wurst und Brot fliegen vom Dompteur zum Spaßmacher. Das Klavier wird zum Biertisch. Essensutensilien dienen aber nicht nur als Wurfgeschosse, nein, einmal auch zum Mord, da wird die Sopranistin Lotte Lehmann von einer Champagnerflasche erschlagen und Max Reinhardt mit einem Messer erstochen – wohlgemerkt, nur in Form der den Künstlern zugeordneten Puppen in Die Berühmten. Tatsächlich letal geht es hingegen für diejenigen aus, die kopfüber auf den Esstisch fallen. Neben der Champagnertoten Lehmann schlagen in Ein Fest für Boris, in Ritter, Dene, Voss (doch Ludwig überlebt), in Vor dem Ruhestand und natürlich in Heldenplatz Häupter auf die Tische. Ein grundsätzlich formvollendeter Bühnentod und ein für Thomas Bernhard charakteristischer Abgang, dessen Schock wesentlich im Umstand liegt, dass diese Tode ohne tätliche Fremdeinwirkung eintreten; dass sie als ein An-der-Gesellschaft-Sterben erkennbar werden.

Tisch decken, auftragen, einschenken, nachreichen – die unscheinbaren Tätigkeiten während eines Essens sorgen bei Bernhard bis in Mikrobereiche hinein für die Justierung von Figuren und ihren Beziehungen zueinander. So steht das unaufgeforderte Nachreichen einer Speise immer für einen Akt des Übergriffs, eine Bevormundung oder Missachtung. Die besten Speisen werden auf diese Weise natürlich nie gegessen. Sie waren tragischerweise »umsonst«, in dem Maß, wie auch die versuchte Zuwendung über das Essen sich als falsch oder gar verlogen herausgestellt hat.

Noch mehr als gegessen wird in den Stücken getrunken, insbesondere einander zugetrunken. Auch daran lassen sich Gemütsregungen, Verbrüderung oder Aversion ablesen. Im Gegensatz zum Mineralwasser als positiv und gesund konnotierter Flüssigkeit (das etwa die beiden einsamen Brüder in Der Schein trügt trinken) ist der Champagner das Angstgetränk der untergehenden Eliten schlechthin. Je mehr dahinsterbende Machthaber und menschliche Monster, je höher das Nazi-Aufkommen, umso kürzer sind die Intervalle beim Zuprosten. Wenn die Schauspieler so viel Alkohol trinken würden, wie ihnen etwa in der Jagdgesellschaft, in Der Ignorant und der Wahnsinnige oder in Minetti verordnet wird, könnten sie gewiss nicht probengemäß zu Ende spielen. Sieben Flaschen sind es, die in der Komödie Immanuel Kant im Hinterdeck des Atlantikliners Prätoria geöffnet werden. Je näher die Reisegesellschaft um den alternden Philosophen ihrem Ziel Amerika kommt, umso öfter werden die Gläser gefüllt und erhoben und umso emsiger kreisen die Stewards um die Tafel. Als wüsste die Entourage, dass in New York nicht die Ehrendoktorwürde, sondern die Psychiatrie auf den Professor wartet, laben sie sich bis zuletzt gierig an den verstreichenden feierlichen Momenten auf hoher See.

Noch mehr Champagner wird nur im frühen, selten gespielten Stück Der Präsident vergossen. Hier trinkt der von Anarchisten bedrohte Staatsmann im Hotel Inglaterra (wir sind in Portugal) gegen seine Todespanik an. Im Stakkato werden Champagnerflöten gehoben und aggressiv geleert, es wird auf Metternich ein Toast ausgebracht, und man schüttet sich Gläser gegenseitig ins Gesicht. Ein Verzweiflungstrinken und -prosten ist es auch, wenn in der fünften und letzten Szene des Weltverbesserers die zum Empfang geladenen Entscheidungsträger ihr Unverständnis gegenüber dem Gastgeber und seinem Traktat mit Champagner emsig wegtrinken.

Szene aus der Uraufführung von Immanuel Kant, am 15. April 1978 unter der Regie von Claus Peymann im Staatstheater Stuttgart. Auf dem Hinterdeck des Atlantikliners Prätoria leert die Reisegesellschaft rund um den alternden Philosophen eine Flasche nach der nächsten

Kirsten Dene in Ritter, Dene, voss trägt als ältere, überfürsorgliche Schwester das Essen beim fatalen Mittagessen auf; links Gert Voss, rechts Ilse Ritter. Uraufführung 1986

Generell ist das »Hinunterspülen« soeben gesprochener Sätze ein dramaturgisch signifikanter Moment. Auf die schrecklichsten Aussagen folgt als stummer Nachhall oft ein feierlicher Schluck. Ins Extrem getrieben hat Bernhard dies im Dramolett Freispruch, in dem sich eine aus mehrheitlich Juristen bestehende Tischgesellschaft der Nachkriegszeit rühmt, nationalsozialistische Massenmörder freigesprochen zu haben. Da erhebt etwa der stellvertretende Gerichtspräsident, nachdem er sagt »sollten Sie wirklich/ ein paar tausend Juden umgebracht haben/ so waren es sicher zu wenige«, das Glas und alle anderen mit ihm.

Das ewig Unverdaute: Zur Metaphorik des Essens

Zurück zum Essen. Was in Thomas Bernhards Theaterstücken aufgetischt und gegessen wird, ist dem deutsch-österreichischen Kulturraum zuzuordnen. Rindsuppe, Leberknödelsuppe, Frittatensuppe, Wildpasteten, Kochfleisch. Auch Lachssandwiches und Petersfisch sind dabei. Gegessen wird also die eigene, traditionelle Küche. Wenn man auf chinesisches Essen zu sprechen kommt, heißt es: »ist mir verhaßt«. Die Figuren haben, so gesehen, stets am Eigenen zu kauen – und dieses zu verdauen. Zwar muss sich bei Bernhard niemand erbrechen (auch wenn Gert Voss in seiner Brandteigkrapfen-Würgeszene nicht weit davon entfernt ist), das wäre schlichtweg zu platt, doch umkreist sein Schreiben stetig die Metapher der Verdauung.

Das Speise zimmer/von dem alles Unheil ausgegangen ist/Vater Mutter Kinder/nichts als Höllendarsteller/in Suppen und Saucen ist immer alles/das etwas wert gewesen ist/ertränkt worden

Ritter, Dene, Voss

Stets haben die Figuren an dem, was sie sich einverleiben, zu leiden

Essen bedeutet bei Bernhard auch: vom Baum der Erkenntnis essen. Der poetischen Formel der biblischen Paradieserzählung zufolge entspringen Essen und Erkennen aus derselben Wurzel. Wer etwas zu sich nimmt, löst einen Prozess des Erkennens aus. Ganz so berechenbar läuft es am Theater zwar nicht, doch fördert das Essen tatsächlich immer etwas zutage, meist sind es unangenehme Wahrheiten. Die dann verdaut werden müssten, was aber nur sehr unvollkommen geschieht. Überhaupt erweist sich Bernhard als wahrer Verdauungsaficionado, der an manchen Stellen die gesamte menschliche Geschichte als Magen-Darm-Trakt imaginiert. »Die größten Scheußlichkeiten/ hat die Geschichte schon verdaut/ Die Geschichte hat einen guten Magen« stimmt sich der Weltverbesserer auf seine ihm verhassten Gäste ein. Und im Theatermacher sagt Bruscon: »An jeder Ecke dreht es einem den Magen um/ […]/ wo ein Mensch war/ ist ein Nazi.«

Stets haben die Figuren an dem, was sie sich einverleiben, zu leiden. Schmeckt Clara die Sachertorte nicht, so wie es von der feindseligen Nazi-Schwester erzählt wird (Vor dem Ruhestand), dann »schmeckt« ihr in Wahrheit die ganze Familie nicht. Würden die »Krüppel« im Erstlingsstück Ein Fest für Boris bei der Geburtstagsfeier gerne singen, so können sie es nicht, weil sie zu viel essen mussten (»Wir sind angefressen/ da geht kein Gesang«). Das schlechte Essen im Pflegeheim verursacht ihnen zudem so etwas wie eine Lähmung. Sie können ihren Tätigkeiten und Gewohnheiten nur nachgehen, wenn sie, wie der Älteste von ihnen erklärt, »keine Koliken haben/ keine Verdauungsstörungen oder sonstige Körperkomplikationen«.

An anderer Stelle markiert das Essen wiederum eine Leerstelle. Das 1984 uraufgeführte Kammerspiel Der Schein trügt beschreibt das Verhältnis zweier aneinandergeketteter, weil einsamer Brüder, Artist und Schauspieler. Nach dem Tod der Ehefrau des einen treffen sie sich freudlos jeweils dienstags und donnerstags. Die einzige Lebendigkeit, die sie zu verspüren scheinen, ist die Entbehrung des von der verstorbenen Mathilde gekochten Essens. »Halb acht« – »Um diese Zeit hat sie uns/ immer/ diesen schönen Petersfisch gemacht«.

Der wunde Körper: Krankheit und Küche

Die Körper in Bernhard-Stücken haben augenscheinlich nicht viel zu tun: sitzen, stehen, gehen, gelegentlich Gemälde umhängen (wie in Ritter, Dene, Voss), an Knochen nagen und die Gläser erheben. Körperliche Zustände hingegen sind Dauerthema. Der Körper ist Zeichenträger für die politische Versehrtheit der Gesellschaft an sich. Essen als körperliche Erfahrung, die sich meist traumatisch entwickelt, geht Hand in Hand mit der Erfahrung des Krankseins, die im Gesamtwerk Thomas Bernhard, gewiss autobiografisch motiviert, ein zentrales Motiv der Weltdarstellung ist. Wer ist, der ist auch krank. Und wer isst, der ist noch viel kränker.

Bereiten sich die Bernhard’schen Figuren auf eine Essensgesellschaft vor, so geschieht dies nie, ohne zuvor alle bestehenden körperlichen Beschwerden anzuführen. Von »lebenslanger Appetitlosigkeit« ist der betagte Herrenstein in Elisabeth II. befallen, aber nicht nur das. Er trägt Beinprothesen, hat »fürchterliche Rückenschmerzen« und braucht regelmäßig seine Tabletten. Diese sind generell in den Schränken vieler Protagonisten vorrätig. Essen meint bei Bernhard auch: Tabletten zu sich nehmen. Der »Weltverbesserer« schluckt sie, bevor die ungebetenen Gäste seine Ruhe stören, in Der Schein trügt hat der eine Bruder sie in der Lade, der andere in der Kommode griffbereit. Praktiziert der eine Hypochondrie, so ist der andere Meister der »Krankheitsschwärmerei«. Unter Koliken, es wurde schon gesagt, leiden die »Krüppel« in Ein Fest für Boris, Darmverschlüsse verhindern Karrieren von den »Berühmten«, und der Hustenreiz piesackt praktisch jeden Zweiten.

Die makabre Tischgesellschaft im Dramolett Freispruch, uraufgeführt 1981 im Schauspielhaus Bochum unter der Regie von Claus Peymann und Uwe Jens Jensen

Thomas Bernhard und Claus Peymann nach der Premiere von Heldenplatz am 4. November 1988 im Wiener Burgtheater

Angegriffenes Befinden bis Siechtum wohin man blickt also. Manchmal steht die Gesundheit in direkter Relation zum Essen: Heringe sind demnach »absolute Existenzverkürzer« (Immanuel Kant), Topfenstrudel wiederum, so der Bassist zum Tenor, solle er essen, denn der sei »stimmbandfreundlich« (Die Berühmten). Wie aussichtslos dieser Kampf um das eigene Wohlsein – immer auch ein sinnloser Existenzkampf – einzustufen ist, demonstriert par excellence der Arzt aus Der Ignorant und der Wahnsinnige. In einem der typischen Bernhard’schen Übertreibungsmanöver erfahren wird, dass der Mediziner seit zwanzig Jahren an einem zwölfbändigen Werk über den menschlichen Körper schreibe. Auf die Erkenntnisse daraus dürfen wir wohl noch länger warten. Ohnehin gibt es, was Essen und Gesundheit angeht, nur zwei bittere Wahrheiten: »Die Köche haben uns in der Hand«, so konstatiert es der »Weltverbesserer«, und: »Der Kranke und der Verkrüppelte/ beherrschen die Welt«, stellt der Jongleur in Die Macht der Gewohnheit fest.

Essen als Instrument der Beherrschung

Essen ist – bei aller Alltäglichkeit – ein Ritual und folgt gewissen Regeln beziehungsweise den der jeweiligen gesellschaftlichen Schicht entsprechenden Normen. Das von Bernhard bevorzugte Setting im Großbürgertum und der abgehobenen Künstlerschaft eröffnet eine Spielfläche mit hohem Hierarchiegefälle. Tischmanieren geraten zu einem Distinktionsmerkmal (mit allen Abweichungen), das Essen an sich wird zu einem Abbild von Machtverhältnissen, zwischen Herrschaften und Bediensteten, zwischen Gastgebern und Gästen, aber auch innerhalb von Familien. Erwähnenswert ist Bernhards unumwundene Sympathie für untergebene Figuren, also das Hauspersonal oder generell rangniedrigere Personen. Sie vertreten gewissermaßen den vernünftigen, souveränen Bürger, an dem sich die Scheindistinguiertheit der Aristokratie oder Oberschicht oft als nur schlecht geschmückte Niedertracht entlarvt.

Das Dienstpersonal wird grundsätzlich herabwürdigend herumkommandiert, seine Koch- und Servierpraktiken geschmäht. Bisweilen müssen die Kellner sogar damit vorliebnehmen, nicht einmal gerufen, sondern bloß herbeigeklatscht zu werden (Die Berühmten). Der namensgebende Philosoph in Immanuel Kant will aus Anlass einer von ihm konstatierten »Suppenfatalität« vom herbeizitierten Schiffskoch sogar wissen, wie viele Kümmelkerne (!) er für gewöhnlich in eine Suppe gibt. Fräulein Zallinger in Elisabeth II. wiederum muss Tische und Tabletts noch und nöcher hereinschleppen, wird aber von ihrem Dienstherrn Herrenstein als »ein Faktotum/ mit stark eingeschränktem Nützlichkeitsfaktor« bezeichnet. Ihre stillschweigende Duldsamkeit (bis auf ein wenig Husten) ist indes typisch für die Bernhard-Dienstleute. Sie dienen im Wesentlichen nur als Spiegel für die Oberschicht. Besonders dreist ist die Schmach in Der Freispruch, wenn Frau Sütterlin Fräulein Noras geschlagene Sahne abqualifiziert: »Wie dumm diese Geschöpfe sind/ wie dumm/ Jetzt ist sie schon zwei Jahre im Haus/ und weiß noch immer nicht/ wie Sahne geschlagen wird.«

Der Theatermacher Bruscon – er wurde immerhin, wie eingangs erwähnt, vorsorglich mit einem 43 Kilogramm schweren Käselaib bestraft – beansprucht bei seiner Ankunft im Gasthaus Schwarzer Hirsch nicht nur das Ohr des Wirten über Gebühr, er kapriziert sich auch darauf, um halb vier Uhr am Nachmittag eine Frittatensuppe vorgesetzt zu bekommen. Und das, obwohl Blutwursttag ist, wie der Wirt dem Theatermacher erklärt, und die Wirtin eigentlich mit dem Abfüllen von Würsten beschäftigt ist. In der Frittatensuppe drückt sich also nicht nur der Triumph der Provinz aus, nein, auch des Theatermachers lebhafte Egomanie.

Herrschaft und Bedienstete, Gast und Wirt – das tatsächliche oder vermeintliche Hierarchiegefälle manifestiert sich am gedeckten Tisch. Auch innerhalb von Verwandtschaftsverhältnissen dient das Essen und Trinken regelmäßig zur Demütigung, insbesondere in Eltern-Kind-Beziehungen oder Ehen. So erniedrigt »die Gute« in Ein Fest für Boris ihren Mann auf vielfache Weise, vor allem aber ist es ihm aufgrund gewisser Essgeräusche auf ihre Anweisung hin untersagt, Äpfel zu essen. Der »Weltverbesserer« hält sich seinerseits eine Frau (eine Heirat stand im Raum) wie eine namenlose Hausangestellte, um seine Befehlsmarotten und seine Besserwisserei auszuleben – um fünf Uhr früh geht es schon los! »Daß mir kein Tintenfisch mehr/ auf den Tisch kommt«, schreit der schwerhörige Mann bei der Lektüre eines Buches plötzlich.

Das herrische Verhältnis der Mutter gegenüber ihrer Tochter wiederum definiert sich in Am Ziel über das Teetrinken. Ist die Mutter, eine jammervoll-lästige Gusswerksbesitzerin, leidenschaftliche Teetrinkerin, so ist die Tochter dies –naturgemäß – nicht. Die Tragik besteht nun darin, dass es der Tochter auch nach zwanzig Jahren (!) Praxis nicht gelingt, den Tee zur Zufriedenheit der Mutter zuzubereiten. »Es ist eine Kunst«, nörgelt diese: »wenn du ihn machst schmeckt er nicht«. Immanuel Kant weist seiner Gattin ihren Platz zu, indem er seinen Papagei namens Friedrich in allen Belangen über sie erhöht. Der Vogel bezieht auf dem Luxusdampfer gen Amerika nicht nur eine eigene Kabine. Das vom Diener umsorgte Tier erhält auf Wunsch nur die erlesensten und bekömmlichsten Körner (guatemaltekische, nicht brasilianische) – und am Sonntag eine geröstete Semmel. Indes wird Frau Kant – weit entfernt von solcher Umsorgtheit – für ihre nicht adäquate Hochseekost nur kritisiert.

Essen anbieten, aufzwingen, vorenthalten, es abkanzeln oder idealisieren, es entbehren, verbieten oder ablehnen: Im Was und Wie manifestieren sich sozialer Status und Autorität der Essenden, Macht, Machtgewinn und Machtverteilung innerhalb des Dramenpersonals. Auch klassifiziert Bernhard Figuren gern über ihre mit Küche oder Gastronomie zusammenhängende familiäre Herkunft. So outet sich etwa der Bassist als Abkömmling einer Bierbrauerdynastie (Die Berühmten), für die Schauspielerin aus Der Präsident hat sich Thomas Bernhard, in dessen Texten immer wieder Elemente der Hanswurstiade und des Alt-Wiener Volkstheaters à la Nestroy aufblitzen, gar eine Kochlöffelschnitzerfamilie ausgedacht.

Aber auch das ist Bernhard: Essen kann letztendlich ebenso als positives Verbindungsglied gelesen werden, wie etwa die dem damaligen Burgtheaterdirektor in spe, Claus Peymann, und seinem Chefdramaturgen Hermann Beil gewidmete Dramolett-Trilogie, die bei Rindsuppe beziehungsweise kaltem Wiener Schnitzel ein Theatertriumvirat besiegelt hat. Ein schönes und für Bernhards Verhältnisse geradezu rührendes Beispiel dafür ist der Bernhard Minetti zugedachte Monolog Einfach kompliziert. Da sinniert ein alter, einsamer Schauspieler über sein Leben und vermag nichts anderes mehr als die Reliquien seiner Karriere zu hüten. Die Außenwelt hat ihm nichts mehr zu sagen, einzig die Gegenwart eines neunjährigen Mädchens erfreut ihn noch. Dieses trägt denselben Namen wie seine verstorbene Frau, Katharina, und bringt ihm nach alter nachbarschaftlicher Art zweimal wöchentlich Milch. Stets hat der in seiner Häuslichkeit vergrabene alte Mann dann Weichselsaft für das Mädchen vorrätig, eine für sein asoziales Rückzugsleben bemerkenswerte Zuwendung. Milch und Saft sind die unschuldigen Lockmittel, mit denen der Mann den Besuchskontakt erhalten möchte. Und nicht nur das: Katharina scheint für ihn insofern ein unentbehrlicher Lichtblick zu sein, als er ihre Milchlieferung beansprucht, obwohl er Milch in Wahrheit verabscheut, wie er später einräumt. Er trinkt sie nicht, sondern leert sie in den Ausguss, und doch kann er ohne sie nicht sein, weil sie ihm den Zutritt zu einer versunkenen Welt ermöglicht, die er nur mehr erinnern kann.

Kirsten Dene und Martin Schwab philosophieren bei einer Jause in Claus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese, Akademietheater 1998