Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

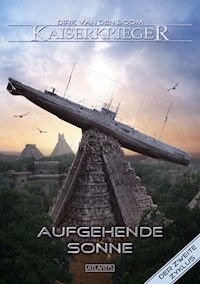

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Der Sieg über die Goten hat nur scheinbar Frieden in das Römische Reich gebracht. Unruhen und Intrigen drohen das bisher Erreichte zu gefährden. Die Zeitreisenden des Kleinen Kreuzers Saarbrücken müssen nicht nur ein marodes Reich reformieren helfen, sondern auch erste Schritte gegen die Hunnengefahr einleiten. Eine Expedition wird nach Afrika entsandt, um die neuen Ideen im Reich zu verbreiten und die Suche nach profitablen Handelsgütern zu beginnen. Doch die Gegner der neuen Ordnung schlafen nicht und beginnen mit ihren Vorbereitungen, um die alten Verhältnisse wieder herzustellen - und das mit der Hilfe eines Totgeglaubten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Personenverzeichnis

Dirk van den Boom

Kaiserkrieger: Der Aufbruch

1

Jan Rheinberg war kein Freund von Denkmälern. Das hing sicher damit zusammen, dass er seit seiner frühesten Kindheit von seinem Vater jedes Jahr zu diversen Anlässen gezwungen worden war, stundenlang vor den steinernen Abbildern deutscher Herrlichkeit auszuharren. Siegesdenkmäler, Heldenstatuen, Könige, Kaiser – der alte Kavallerieoffizier ließ keine Gelegenheit aus, um seinem Sohn die richtige Gesinnung und das richtige Erinnern beizubringen. Rheinberg entsann sich an endlose Stunden mit Blumenkränzen, wie Regen sich durch seinen Festtagsanzug arbeitete und von ihm dennoch andächtige Ruhe und respektvolle Aufmerksamkeit erwartet wurde. Er erinnerte sich daran, wie er vor lauter Langeweile die Details dieser Gedenkstätten in sich aufnahm und memorierte. Jeder markante Gesichtszug, jedes erhobene Schwert, jeder Lorbeerkranz. Jedes aufgepflanzte Bajonett. Blumen überreichende deutsche Jungfrauen. Inschriften, die vom Heldentod sprachen, von den Gefallenen, und den Siegern, und dem Reich, und dem Vaterland. Auch während seiner Karriere in der Marine hatte er diese Torturen immer wieder über sich ergehen lassen müssen. Hier, viele Hundert Jahre früher in der Vergangenheit, musste er feststellen, dass das Römische und das Deutsche Reich trotz aller anderen Unterschiede eine große Gemeinsamkeit hatten: Die Leidenschaft für Statuen, Denkmäler und sonstige Formen steinernen Gedenkens verband sie über alle Zeitenläufe hinweg. Zumindest diesem Fluch war der Kapitän durch seine Zeitreise nicht entkommen.

Und so stand er mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor der neu enthüllten Statue, die vor ihm auf einem Marmorsockel aufragte, und hörte sich die Reden an. Er bewahrte einen respektvoll-aufmerksamen Gesichtsausdruck, eingeübt in Jahrzehnten ähnlicher Erfahrungen. Die Statue war perfekte Handwerksarbeit, in keinem Punkt schlechter, in vielen lebensechter und kunstvoller als diejenigen, die er zusammen mit seinem Vater besucht hatte. Sie zeigte die idealisierte Darstellung von Hauptmann Jonas Becker. Er trug seine deutsche Offiziersuniform, deren Eigenheiten vom Künstler mit großer Detailfreude wiedergegeben worden waren – einer der Infanteristen hatte ihm dafür stundenlang Modell stehen müssen. Becker blickte mit kantigem Gesicht in die Ferne, hielt ein römisches Kurzschwert in der Rechten und hinter ihm stand die Standarte des Reiches mit den Buchstaben SPQR. In gewisser Hinsicht war die Statue ein perfektes Sinnbild ihrer Situation hier in Rom, dennoch wollte Rheinberg dieses Denkmal nicht recht gefallen. Es erinnerte ihn daran, dass der Anlass zur Aufstellung dieses überlebensgroßen Mahnmals der Tod Jonas Beckers war, der Tod eines Freundes und Weggefährten, den Rheinberg überaus schmerzlich vermisste.

Er unterdrückte ein Seufzen. Viele Augen waren auf ihn gerichtet. Die der Deutschen und der Römer, die sich zur Einweihung des Denkmals versammelt hatten; einer der Römer, Militärpräfekt Renna, hielt die kurze, aber pathetische Rede. Rheinberg hörte nicht zu, er kannte den Text. Der römische Offizier hatte ihn vorher zur Kommentierung vorgelegt, da er sicher sein wollte, dass auch für die Deutschen die richtigen Worte gesagt wurden. Rheinberg hatte vor allem feststellen dürfen, dass Renna sich angenehm kurz zu fassen gedachte, was in jedem Falle das Richtige war. Auch Becker war kein Schwafelkopp gewesen.

Rheinberg bewahrte Haltung, bis Renna geendet hatte. Damit war der offizielle Teil vorbei. Von allen Anwesenden wurde jetzt nur noch erwartet, sich noch einige Augenblicke in den Anblick des Kunstwerkes zu vertiefen, beifällige Kommentare vor allem in Gegenwart des Künstlers zu machen, der mit strahlenden Augen neben seinem Werk stand, und sich danach in ein in der Nähe errichtetes Festzelt zurückzuziehen, um gemeinsam von den dort angerichteten Köstlichkeiten zu nehmen.

Auch darin unterschieden sich die Römer nur wenig von den Deutschen. Der Höhepunkt war das Buffet. Rheinberg waren die hungrigen Blicke vor allem der Mannschaftsdienstgrade, die ebenfalls mit einer Abordnung angetreten waren, keinesfalls entgangen. Er wollte es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Als sich die Versammlung auflöste, war er mindestens genauso erleichtert wie jene Männer, die sich mit dezenter Zurückhaltung, aber dennoch zielstrebig in Richtung des Zeltes auf den Weg machten.

Rheinberg musste noch Höflichkeiten austauschen. Das erste Ziel war Renna, dessen Unterarm er in römischer Tradition zum Gruße ergriff.

»Eine würdige, eine bewegende Rede!«, sagte er laut und mit Inbrunst. Neben dem Militärpräfekten standen der Bischof von Ravenna, zwei weitere Priester sowie General Arbogast vom Hofe des Kaisers. Das Lob war mehr für ihre als für Rennas Ohren bestimmt und der Präfekt war sich dieser Tatsache durchaus bewusst.

»Danke, mein Freund«, erwiderte der hagere Römer. »Er war ein großer Mann und hat jede Ehrung verdient.« Rheinberg lächelte nur und ersparte sich eine Erwiderung. In Thessaloniki hatte man für den gefallenen Hauptmann ein großes Grabmal mit prächtiger Ausstattung errichtet, finanziert auf Staatskosten und mit Spenden der dankbaren Honoratioren der vor den Goten geretteten Stadt. Rheinberg hatte sich dagegen entschieden, den Leichnam hierher bringen zu lassen, in die »Urbs Germanicum«, dem neu angelegten und stetig wachsenden Stadtteil Ravennas. Sie benötigten symbolische Orte wie jenes Grabmal, so traurig der Anlass auch sein mochte, um die Integration der Zeitreisenden in die Gesellschaft des Roms der Spätantike voranzutreiben. Dazu bedurfte es des Wohlwollens von Kaiser Gratian, das sie sich vor Thessaloniki erarbeitet hatten – aber das war nur eine Voraussetzung, keinesfalls jedoch ausreichend. Wenn die Bürger der griechischen Metropole das große Mahnmal als das ihre anerkannten und Stolz darauf entwickelten, würden sie auch die seltsamen Fremden mit ihrer übernatürlichen Technik zu akzeptieren lernen, und, mit etwas Glück, würde sich das in weiteren Teilen des Reiches herumsprechen. Genauso wie die Tatsache, dass hier, im Viertel der Germanen – de facto eine eigenständige, kleine Stadt direkt an der Küste –, jeder erfinderische, handwerklich begabte und sprachgewandte römische Staatsbürger sein Glück machen konnte, wenn er bereit war, zu lernen und gewisse Vorurteile über Bord zu werfen. Und ein weiteres Projekt, die Nützlichkeit der Neuankömmlinge unter Beweis zu stellen, näherte sich bereits der Vollendung. Rheinberg brannte darauf, sich diesbezüglich mit den neuesten Entwicklungen vertraut zu machen, aber noch hatte er den Reigen notwendiger Höflichkeiten nicht abgeschlossen.

Besonders lange hielt er sich mit dem Bischof von Ravenna auf, einem alten, halb blinden und halb tauben Mann. Es war Rheinbergs Überzeugung, dass dieser ganz und gar willenloses Werkzeug des Ambrosius war, welcher immer noch zu den größten Kritikern und Gegenspielern der Deutschen gehörte. Letzteres entnahm Rheinberg den spärlichen Nachrichten, die er vom Hofe des Kaisers erhielt, der sich zurzeit wieder in Trier aufhielt. Jedoch wurde aufgrund von Rheinbergs neuer Stellung als Magister Militium erwogen, Ravenna zur Reichshauptstadt zu machen. Rheinberg selbst war zumindest vorläufig hier unabkömmlich, obgleich er ziemlich genau wusste, dass ein immobiler Oberbefehlshaber der römischen Streitkräfte letztlich zum Scheitern verurteilt sein musste. Es war der zum Hauptmann beförderte von Geeren, der sich derzeit als offizieller Stellvertreter Rheinbergs beim Kaiser aufhielt und, so war seinen Depeschen zu entnehmen, an den Intrigen des Hofes erkennbar wenig Gefallen fand.

Die militärische Lage war ruhig. Seit dem Sieg über die Goten schien die Herrschaft des jungen Gratian gefestigt. Doch letztlich hatten sie sich vor Thessaloniki nur eine Atempause erstritten. Der eigentliche Grund für die beginnende Völkerwanderung – der Ansturm der Hunnen –, war immer noch vorhanden und die innere Struktur des Reiches war erst recht durch die Reformen, die Rheinberg angestoßen hatte, fragil und unbeständig geworden. Es kochte, und das an vielen Ecken des Reiches und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und zu den Köchen, die an dieser Suppe mischten, gehörte der Heilige Ambrosius, derzeit noch kein Heiliger, sondern ein sehr geschickter und machtbewusster Kirchenpolitiker, der aus seiner Ablehnung Rheinbergs und dessen Zeitreisenden keinen Hehl machte. Ursache war zwar offiziell der Verdacht, die Deutschen würden sich dämonischer Zauberkräfte bedienen, um ihre Wunder zu wirken, tatsächlich wusste der junge Kapitän aber ziemlich sicher, dass das eigentliche Problem das Credo religiöser Toleranz war, das er zu predigen pflegte – Toleranz zwischen den verschiedenen Strömungen der christlichen Kirche, den Arianern und Trinitariern, und Toleranz in Hinsicht auf die traditionellen Religionen Roms, die sich bereits in einem natürlichen Niedergang befanden und letztlich nur auf ein Sterben in Würde hofften. Senator Symmachus, einer der lautstärksten Verfechter der alten römischen Glaubensvorstellungen, gehörte zu den Unterstützern der Deutschen im Senat und war somit ein Verbündeter. Er war einer der Wenigen, auf die sich Rheinberg einigermaßen verlassen wollte. Renna noch, ja. Aber dann?

Rheinberg war sich nicht einmal ganz sicher, ob er seiner eigenen Mannschaft trauen konnte. Die fehlgeschlagene Meuterei des ehemaligen Ersten Offiziers von Klasewitz hatte Wunden hinterlassen, ein grundlegendes Misstrauen etabliert. Rheinberg hatte die Meuterer zwar bestraft, aber nicht so, wie es das Gesetz eigentlich vorsah – deutsches und römisches Recht gleichermaßen. Anstatt sie alle hinrichten zu lassen, hatte er eine Art »Strafkompanie« gegründet, mit der ausdrücklichen Aussicht auf Bewährung und Rückführung in den normalen Dienst, wenn sich die Delinquenten anständig verhielten und durch Eifer und Disziplin tätige Reue zeigten. Er konnte nicht einfach ein paar Dutzend Männer erschießen lassen, auf deren Kenntnisse und Erfahrungen er in dieser letztlich sehr fremden Welt angewiesen war. Er brauchte sie, wahrscheinlich noch mehr, als diese die Gesellschaft ihrer Zeitgenossen benötigten. Das Beispiel der Herren Köhler und Behrens zeigte, dass man es im Römischen Reich zur Not auch auf eigene Faust zu etwas bringen konnte. Formal herrschte Kriegszustand auf der Saarbrücken und rein rechtlich waren damit die Besatzungsmitglieder ohne zeitliche Begrenzung zum Dienst verpflichtet. Doch Rheinberg gab sich da keinen Illusionen hin. Er musste es seinen Männern erlauben, private Kontakte zur Bevölkerung zu knüpfen, was letztlich auch dazu führte, dass der Wunsch nach einem anderen Leben wachsen würde. Er selbst war vor dieser Sehnsucht keinesfalls gefeit. Und das Beispiel des jungen Fähnrichs, der mit seiner Braut einfach verschwunden war, war ihm eine Warnung.

Er war mit den Begrüßungen und Danksagungen am Ende angekommen und durfte sich nun mit den restlichen Gästen zum Festzelt begeben, wo bereits eilfertige Sklaven mit Tabletts und Krügen herumliefen, um alle Besucher mit Speisen und Wein zu versorgen. Renna hatte geladen und so gehörten die dargebrachten Köstlichkeiten zum Besten der römischen Küche. Doch auch der Smutje der Saarbrücken hatte sich diesmal ins Zeug gelegt und seinen eigenen Tisch mit Speisen gefüllt. So fand sich für jeden etwas und alle waren voll des Lobes. Rheinberg akzeptierte ein Weinglas und nippte höflich an der Flüssigkeit. Er hatte noch einiges zu tun und wollte dem Alkohol nicht allzu stark zusprechen. Als er hochblickte, sah er, wie Marineoberingenieur Dahms ihm zunickte, und bahnte sich daraufhin einen Weg durch die Menge. Als er Dahms erreicht hatte, der ein kleines Glas mit Branntwein in Händen hielt – mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen der Schnapsbrennerei von Wachtmeister Behrens und Hauptbootsmann Köhler, die in Ravenna eine mittlerweile sehr gut florierende Taverne unterhielten –, sonderten sie sich etwas ab, um einigermaßen ungestört sprechen zu können. Da die meisten der Gäste ohnehin damit beschäftigt waren, sich auf Kosten anderer den Magen vollzuschlagen, war dies keine allzu große Herausforderung.

»Wie sieht es aus?«, fragte Rheinberg.

Der Ingenieur wirkte ausgesprochen zufrieden.

»Wir sind voll im Zeitplan, Herr Kapitän«, erklärte er. »Die Valentinian wird fristgerecht fertiggestellt und kann wie geplant in See stechen.«

Rheinberg war hocherfreut über diese Auskunft. Ihre Bemühungen zum Bau einer Dampfmaschine auf der Basis der am ehesten zur Verfügung stehenden Legierung – Bronze – waren von Erfolg gekrönt. Dazu kam die Etablierung eines neuen Schiffsdesigns, eines Hochseeschiffes aus Holz mit Dampfmaschine, nicht unähnlich den Handelsklippern aus der Zeit zu Beginn der Dampfkraft. Im Gegensatz zu den meisten römischen Schiffen musste sich die Valentinian, der Prototyp, nicht an den Küsten entlangschleichen und vor jedem gröberen Wellengang in schützende Häfen oder Buchten fliehen. Ausgestattet mit vier Dampfkatapulten war das Schiff auch militärisch jedem Piratenruderer oder -segler deutlich überlegen. Der neue Stolz der römischen Mittelmeerflotte, erbaut in der aus dem Boden gestampften Werftanlage, sollte in der kommenden Woche zur Jungfernfahrt in See stechen – mit einer Besatzung, die zu neunzig Prozent aus römischen Seeleuten bestand. Es gab noch keine völlige Klarheit über das Ziel, doch erst gestern hatte er mit den umtriebigen Unteroffizieren Behrens und Köhler diesbezüglich ein längeres Gespräch geführt, während dessen diese ihm ziemlich genaue Vorstellungen unterbreitet hatten. Es hatte erst wahnsinnig geklungen, doch als Rheinberg eine Nacht darüber geschlafen hatte, war ihm der Gedanke nicht mehr so absurd vorgekommen. Er würde es mit Joergensen, seinem neuen Ersten Offizier, und natürlich dem Schiffsarzt Neumann besprechen, die zu seinen engsten Vertrauten gehörten.

»Das ist ausgezeichnet. Ihre Leute haben erstklassige Arbeit geleistet«, sagte Rheinberg.

»Es sind gute Männer«, erwiderte Dahms stolz. »Die römischen Werftarbeiter und Zimmerleute haben unsere Entwürfe aufgesogen wie der Schwamm das Wasser. Sie waren begeistert über die neuen Ideen zu Segelschiffen, aber natürlich noch mehr über die Dampfmaschine. Die Valentinian wird, wie ihre ganze Schiffsklasse, sowohl als Segler wie auch als maschinengetriebener Kreuzer einsetzbar sein. Sie ist groß genug, um als Schnellfrachter wichtige oder verderbliche Waren zu transportieren, und bewaffnet, um Piraten auszumerzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem Geschwader dieser Schiffsklasse das Mittelmeer bald wieder zu einem sehr sicheren Ort machen werden. Das grundlegende Schiffsdesign werden wir auch an die Handelsfirmen und Reedereien verkaufen, die es dann nachbauen können. Wann die Ersten in der Lage sein werden, Dampfmaschinen zu konstruieren – na ja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Wie geplant, werden wir diese Technologie nicht geheim halten. Es würde ohnehin auf Dauer nicht funktionieren.«

Rheinberg nickte. Langenhagen, der neue Zweite Offizier, hatte sich dafür ausgesprochen, die Dampfkraft als Staatsgeheimnis zu behandeln und nur die römische Marine damit auszustatten. Es hatte darum eine scharfe Diskussion gegeben. Dahms hatte sich dabei neutral verhalten – sein Interesse war die technische Herausforderung, nicht die Politik. Letztlich hatten aber seine Argumente den Ausschlag gegeben: Selbst wenn man die Technologie frei verteilte, würde es mindestens zwei Jahre dauern, bis findige römische Handwerker ohne deutsche Beratung die erste funktionsfähige Dampfmaschine würden bauen können. Bis dahin wären die Manufakturen in der »Urbs Germanicum« in der Lage, Stahl in ausreichenden Mengen herzustellen. Bis jetzt aber war ihnen dies noch nicht gelungen, und das war auch der Grund für Rheinbergs nächste Frage.

»Was ist mit dem Puddelofen?«

Dahms machte ein säuerliches Gesicht.

»Wir haben einen dritten Versuch gestartet, sind aber noch nicht auf die notwendigen Temperaturen für die Stahlherstellung gekommen. Das ist natürlich nur noch eine Frage der Zeit. Aber selbst dann ist unser Experimental-Hochofen nicht in der Lage, signifikante Mengen herzustellen. Wir benötigen mehrere und größere Puddelöfen und vor allem viel mehr Rohstoffe.«

»Gratian hat uns seine volle Unterstützung zugesichert.«

Dahms sah immer noch so aus, als habe er in eine Zitrone gebissen.

»Das ist ja gut und schön, aber was nützt uns das, wenn man die derzeitige wirtschaftliche Situation betrachtet? Der innerrömische Handel liegt am Boden, es gibt eine ausgewachsene Krise. Ihre Reformvorschläge, so gut sie auch gemeint sind, werden vielleicht mittelfristig Früchte tragen, aber wir brauchen eigentlich alles gleich jetzt, um wirkliche Fortschritte zu machen. Eisenerze, Öl, Kautschuk … ich habe da eine lange Liste.«

»Ich kenne Ihre Liste.«

»Dann muss ich dazu ja auch nicht mehr viel sagen.«

Dahms wirkte keinesfalls ungehalten. Vielleicht ein wenig frustriert. Der Marineingenieur wollte zu viel auf einmal erreichen, fand Rheinberg. Er musste in seinem Enthusiasmus mitunter etwas gebremst werden, damit keine allzu großen Frustrationen entstanden.

Rheinberg beschloss, das Thema daher von einer positiven Seite zu beleuchten, um den Mann etwas aufzuheitern.

»Ich hatte ein langes Gespräch mit Köhler und Behrens«, begann er. »Nachdem die Herren das Römische Reich nun mit der Segnung des Branntweins beglückt haben, schmieden sie weitere Pläne.«

»Ich habe gehört, die beiden streben unter anderem ein deutlich besseres Bier an«, sagte Dahms mit etwas Sehnsucht im Blick. An das römische Cervisia konnte er sich bisher, wie viele andere der Deutschen auch, nicht recht gewöhnen.

»Ja, das auch. Aber das hängt mit der Art des Brauens zusammen und kann letztlich mit lokalen Mitteln erreicht werden. Die Rohstoffe stehen zur Verfügung.«

»Getrunken wird immer«, bestätigte Dahms. »Also, was kochen die beiden jetzt wieder aus?«

»Kochen trifft es in der Tat recht gut«, erläuterte Rheinberg. »Was vielen von uns am meisten fehlt – außer dem Bier –, ist ein anderes Getränk, nämlich …«

»Kaffee!«, kam es wie aus der Pistole geschossen. Dahms’ Augen leuchteten auf. »Mein Gott, es ist Wochen her und jeden Morgen trinke ich irgendwelche römischen Tees, und jeden Morgen sehne ich mich nach einem kräftigen, schwarzen Kaffee!«

»Sie sind nicht der Einzige. Und es hätte auch ökonomischen Sinn, die Kaffeebohne früher einzuführen als in unserer eigenen Geschichte: Genauso, wie die Römer offenbar begeistert den Branntwein annehmen, dürfte der Kaffee ein Verkaufsschlager werden. Wir brauchen unsere eigene wirtschaftliche Basis, wenn wir nicht allzu sehr vom römischen Ränkespiel bei Hofe abhängig sein wollen. Köhler und Behrens gehören da ebenso zu den Spezialisten wie Sie mit Ihren technischen Neuerungen.«

»Für Kaffee würde ich bedenkenlos alles hinwerfen«, schwärmte Dahms.

»So weit kommt es nicht. Köhler hat vorgeschlagen, dass wir die Jungfernfahrt der Valentinian nicht nur zur Demonstration unserer neuen Technik nutzen, sondern gleich mit einer kleinen Expedition verbinden. Es soll nach Ägypten gehen, nach Alexandria. Dort will Köhler nicht nur die Idee einer zweiten Werft prüfen – für Flussdampfer den Nil entlang, was weitere ökonomische Vorteile für das Reich bedeutet –, sondern selbst nach Südosten vorstoßen. Er will mit Behrens nach Aksum reisen.«

»Aksum?«

»In unserer Zeit das Kaiserreich Äthiopien.«

Verstehen zeichnete sich auf Dahms Gesicht ab. »Ich habe mal Bilder unserer dortigen Botschaft gesehen. Ein großartiger Bau.«

»Der Kaiser hat immer großen Wert darauf gelegt, beim Kaiser von Äthiopien Präsenz zu zeigen«, bestätigte Rheinberg. »Was aber viel wichtiger ist: Das äthiopische Hochland ist der Ort, an dem wir die wilde Kaffeebohne zu finden hoffen. Wenn wir die Aksumiten dazu überreden können, sie zu ernten, anzupflanzen, zu züchten und den Ertrag an uns zu verkaufen, haben die etwas davon und wir auch. Sie brauchen nur die Idee.«

Dahms war restlos begeistert, das war ihm überdeutlich anzusehen. Er wirkte geradezu träumerisch, als er sich ausmalte, wieder richtigen Kaffee genießen zu können.

»Sie sehen also, Herr Marineoberingenieur, wir kümmern uns um die Rohstoffe!«, schloss Rheinberg grinsend.

Dahms nickte eifrig. »Die Valentinian wird bereit sein, Herr Kapitän. Verdammt, ich werde selbst sofort wieder zur Werft eilen und Hand anlegen! Kaffee! Wir werden das Römische Reich mehr segnen, als diese Leute jetzt auch nur ahnen können! Richtiger Kaffee!«

Rheinberg schüttelte lachend den Kopf.

Doch er kam nicht umhin, dem Mann recht zu geben. Er war die Kräutertees mittlerweile auch leid, ebenso wie den ewigen Wein. Ein richtiges Frühstück gab es nur mit Kaffee und er würde Köhler und Behrens mit Freude auf diese Reise schicken.

Sein Gesicht verdunkelte sich, als er daran dachte, dass sein eigener Weg ihn bald wieder zum Hofe des Kaisers führen würde.

Seufzend leerte er das Weinglas in seiner Hand und winkte einem der Sklaven, die mit gefüllten Krügen bereitstanden.

Köhler und Behrens waren wirklich zu beneiden.

2

Volkert war heiser vom Schreien. Er hustete, fühlte den bleiernen Druck der Kälte auf seinen Lungen und hoffte, dass er sich keine Entzündung geholt hatte. In einen dicken Mantel eingepackt stapfte er durch den knietiefen Schnee und versuchte, das Letzte aus seiner Stimme herauszuholen. Die Männer, die man ihm unterstellt hatte, taten ihr Möglichstes und gruben eine breite Schneise in die Schneemassen, direkt vom Kastell bis zum nahen Fluss. Noch war das Gewässer eisfrei und die Legio II Italica erwartete Verstärkungen. Wenn es die Flussschiffe bis hierher schaffen sollten, musste der Zugang zum Kastell frei sein und es war die Aufgabe von Dekurio Thomas Volkert – oder Thomasius, wie er von allen genannt wurde –, mit seinen Männern genau dafür zu sorgen. Mit großen Schaufeln und viel Muskelkraft hatten sie vom Haupttor des Kastells bereits gut einhundert Meter freigeschaufelt, zehn Meter breit. Das war für einen Vormittag eine ordentliche Leistung. Der kritische Blick, den ihm sein Zenturio von den Wällen des Kastells zuwarf, sprach jedoch eine andere Sprache. Dass Volkert für seine anstrengende Arbeit nur fünfzehn Männer bekommen hatte, Delinquenten dazu, die alle für irgendeine kleine Übertretung der Disziplin bestraft werden sollten, war dem direkten Vorgesetzten des jungen Deutschen völlig egal. Wie immer wurden die Wunder von anderen erwartet als jenen, die sie anordneten. Volkert war das gewohnt, in den Streitkräften des Deutschen Reiches war es nicht grundsätzlich anders gewesen.

Spaß machte es trotzdem nicht.

Während die Kälte seine Beine emporkroch, kam ihm zu Bewusstsein, wie fern jene Zeit in der Deutschen Kriegsmarine ihm jetzt erschien – obgleich seit seiner fatalen Entscheidung, aus Liebe zur Senatorentochter Julia zu desertieren, nur um von der römischen Armee in den Dienst gepresst zu werden, gar nicht so viel Zeit vergangen war. Julia hatte er seit Monaten nicht mehr gesehen, doch die Tatsache allein, dass seine Liebe zu ihr immer noch tief in seinem Herzen loderte, ja fast schmerzhaft brannte, war ihm immer wieder Bestätigung genug, dass er letztlich doch die richtige Entscheidung getroffen hatte. Und wenn es schon nicht die richtige war, so doch zumindest eine nachvollziehbare.

Nicht, dass der Schmerz der Trennung nachgelassen hätte. Er war zu einem stummen Begleiter des jungen Mannes geworden, ständig wach, immer mahnend, ein Quell der Unruhe genauso wie ein verlässlicher Freund. Er gab Volkert Orientierung und Halt und half ihm, die Strapazen eines Dienstes in der römischen Armee ebenso zu ertragen wie die allgegenwärtige Angst, dass jemand seine wahre Identität herausfinden und ihn dem Kapitän der Saarbrücken ausliefern würde.

Der, das war auch nach Noricum vorgedrungen, jetzt der Oberbefehlshaber der römischen Streitkräfte war und begann, das Reich mit dem Segen des Kaisers umzubauen. Die offizielle Bestätigung des Toleranzediktes war nur der erste Schritt gewesen. Was jetzt weiter passierte, gehörte zum Gesprächsstoff der abendlichen Lagerfeuer und Volkert war trotz seiner Herkunft nicht schlauer als seine neuen Kameraden. Er war sehr vorsichtig damit, allzu große Kenntnisse über die seltsamen Fremden zu beweisen, die nun römische Staatsbürger waren und höchste Ämter bekleideten. Auf Fahnenflucht stand der Tod, und Volkert wollte leben. Dass er sich in einer sehr schwierigen Situation befand, war ihm schon klar. In gewisser Hinsicht war er für Arbeiten wie seine jetzige sehr dankbar, denn sie halfen ihm, wichtige Entscheidungen aufzuschieben. Irgendwann würde das ein Ende haben müssen.

»Das geht schneller!«, rief Dekurio Thomasius mit heiserer Stimme und bemühte sich, möglichst grimmig dreinzublicken. Die armen Legionäre, die sich unter seiner Aufsicht abrackerten, wagten nicht einmal ein Murren. Da sie alle zum Strafdienst abkommandiert worden waren, wollte niemand unangenehm auffallen, um noch Schlimmeres aufgebrummt zu bekommen. Derzeit war man in der römischen Legion mit der Peitsche noch sehr leicht zur Hand. Obwohl Volkert sicher kein Weichling war, erfüllte ihn der Gedanke, Soldaten auspeitschen zu müssen, nicht gerade mit Vorfreude. Viele dieser Männer, in den Dienst gezwungen wie er, hatte er als anständige, jedoch vom Schicksal gezeichnete Menschen kennengelernt. Trotz seiner überraschenden Beförderung hatte er emotional mehr mit ihnen gemein als mit dem Unteroffizierskorps der Legion, dem er jetzt formal angehörte. Er wollte niemanden auspeitschen.

Aber er wollte auch nicht den Unwillen von Zenturio Levantus auf sich ziehen, der zwar kein jähzorniger Mann war, aber seine Strafen mit stummer, grimmiger Grausamkeit zu verteilen pflegte. Mit einem wütenden Schreihals, der Anfälle bekam, wenn etwas nicht richtig lief, konnte Volkert gut leben. Es war viel schlimmer, jemanden zu sehen, der mit völlig unbewegter Miene die tödlichsten Befehle gab, als ob ihn all dies nichts anginge. Levantus war ein seltsamer Mann, undurchschaubar und immer sehr aufmerksam. Seine Blicke, die er Volkert und den anderen Männern vom Wall aus zuwarf, waren auf der ständigen Suche nach einem Makel.

Das, wonach sich Volkert derzeit am meisten sehnte, war seine Tabakpfeife. Er hatte sie, wie so vieles andere aus seinem alten Leben, auf der Saarbrücken zurückgelassen. Er wusste nicht einmal, wie bekannt Tabak im Römischen Reich war und ob sein geringer Vorrat mittlerweile nicht mindestens genauso kostbar war wie der Kaffee an Bord des Schiffes. Er kam immer mehr zu der Überzeugung, dass Tabak wohl unbekannt war. Pfeifchen hatte er unter den Legionären genug gesehen und auch so manchen Mann getroffen, dessen Handwerkskunst im Schnitzen solcher Geräte im Kastell bekannt war und der für wenige Münzen Pfeifen herstellte und verkaufte. Volkert war versucht gewesen, eine in Auftrag zu geben, hatte sich aber dann noch beherrscht, als er festgestellt hatte, was die Legionäre rauchten: Es waren vor allem Kräuter wie Lattich oder Majoran, einige der Männer priesen sogar getrockneten Ochsendung als besonders köstlich an. Dabei pafften sie die Pfeife nicht, wie Volkert es gewohnt war, sondern inhalierten den Rauch tief in die Lungen, meist begleitet durch einen Schluck Wein. Volkert hatte beschlossen, dies nicht ausprobieren zu wollen, und daher vorgetäuscht, am Rauchen kein Interesse zu haben, was allgemein akzeptiert worden war. Wenn stimmte, was der junge Mann vermutete, und der einzige Tabak sich zurzeit im noch unbekannten Amerika finden ließ, dann war es wohl an der Zeit, diesem Laster Adieu zu sagen. Im Zweifel konnte er sich immer noch mit dem faden Wein betrinken, der den Legionären kredenzt wurde.

Herrliche Aussichten. Volkert schlug die Arme um seinen Oberkörper und krächzte seinen Männern Ermunterungen zu. Es war noch nicht Zeit für die Cena, das römische Mittagessen, bei dem im Winter gewärmter und gewürzter Wein gereicht wurde, um die kalten Knochen wieder in Gang zu bringen. Als Dekurio war er in der Hierarchie der Truppe noch nicht weit genug aufgestiegen, um sich selbst zu bedienen, während seine Männer schufteten, also bemühte sich der ehemalige Fähnrich um warme Gedanken und blieb, wo er war.

Wenn es dazu diente, ihn in den Augen von Zenturio Levantus besser aussehen zu lassen, dann war es die Sache vielleicht sogar wert. Er konnte jedes bisschen Wohlwollen gebrauchen, dessen er habhaft wurde.

Durch das offene Kastelltor spazierte Septimus Secundus. Er war Dekurio wie Volkert und hatte es sich, motiviert mehr durch Korpsgeist denn echte Sympathie, zur Aufgabe gemacht, den Neuankömmling in seine Pflichten einzuführen, damit der Tesserarius – oder Spieß – nicht allzu viel Grund zur Klage hatte, von Levantus einmal ganz abgesehen. Secundus war Berufssoldat mit Leib und Seele, aber zu wenig ambitioniert, um jemals über seinen derzeitigen Dienstgrad hinauswachsen zu können. Er diente seit zehn Jahren in den Legionen, vier davon in der Legio II Noricum, und egal, was man sich über ihn sagen mochte: Er kannte sich aus.

Und er war ein Quell von Neuigkeiten, denn sein Bruder gehörte zu den Schreibern des Kommandanten. Wenn jemand wissen wollte, was die Gerüchteküche sagte, wandte er sich an Secundus, und nach einem Krug Wein war dieser im Regelfalle auch bereit, die Welt an seiner Weisheit teilhaben zu lassen. Kameraden, die die gleiche Last trugen wie er – nach unten mit unwilligen und unfähigen Legionären gestraft zu sein und deren Versagen nach oben hin rechtfertigen zu müssen –, erzählte er alles sofort und ohne die Notwendigkeit der Bestechung durch Alkoholika. Volkert wunderte sich, dass Secundus so lässig durch den Schnee spazierte, eng in seinen Mantel eingewickelt, mit einer wärmenden Lederkappe anstatt des Metallhelms auf dem Kopf. Doch dann merkte auch er, dass Levantus offenbar etwas anderes zu tun gefunden hatte, als ihn zu überwachen. Das Zeitgefühl des Secundus war unübertroffen und sprach Bände über seine Fähigkeiten im Umgang mit Vorgesetzten. Volkert konnte noch viel von ihm lernen.

Secundus gesellte sich zu seinem Kameraden, schaute sich um, als wolle er Volkert etwas verkaufen, was niemand sehen durfte, dann schlug er seinen Mantel mit verschwörerischer Geste auf und holte einen fest verschlossenen, kleinen Krug mit enger Öffnung hervor, den er Volkert reichte. Mit gierigen Händen griff der Deutsche zu. Der Krug war warm, fast heiß, und als er den kleinen Korken löste, stieg sofort der angenehme Duft heißen, gewürzten Weins in seine Nase, der ihn an den weihnachtlichen Glühwein in seiner unerreichbaren Heimat erinnerte. Um sich sofort von der aufsteigenden Melancholie abzulenken, führte Volkert die Öffnung zum Mund und nahm einen tiefen Schluck. Die angenehme Wirkung der warmen Flüssigkeit und des darin enthaltenen Alkohols wurde sofort spürbar. Einen prüfenden Blick auf die Wälle des Kastells gerichtet, schluckte er gleich noch ein zweites Mal, ehe er den Korken wieder aufsetzte und Secundus das Gefäß zurückgab.

»Danke«, sagte er aufrichtig und klopfte dem Dekurio auf die Schulter. »Vielen Dank!«

»Dafür nicht«, wehrte sein Kamerad ab. Er ignorierte die neidischen Blicke der einfachen Legionäre genauso wie Volkert. Rang hatte eben doch seine Privilegien, so klein diese auch sein mochten. »Ich habe Neuigkeiten.«

»Erzähl.«

»Mein Bruder hat mitbekommen, wie neue Befehle aus Trier eingetroffen sind. Die Herren Generäle sind offenbar wenig darüber begeistert, doch wohl primär deswegen, weil sie schlicht nicht verstehen, worum es da geht.«

»Geht es um den Feldzug?«

Jeder wusste, dass ein Angriff gegen das germanische Volk der Sarmaten unmittelbar bevorstand. Volkert selbst war mit seinen Leuten Opfer eines Sarmatenüberfalls geworden, dort hatte er sich sowohl seine Beförderung verdient als auch seinen Freund Simodes verloren. Die Sarmaten lebten eigentlich in einem Landstrich, den Volkert aus seiner Zeit besser unter dem Namen »Schweiz« kannte. Wie alle Bergvölker waren auch diese besonders widerspenstig, wenn es um die Vorherrschaft der Römer ging, und sie dachten wohl, die momentane Schwäche des Reiches nach dem Verlust der Ostarmee für einen Aufstand nutzen zu können. Theodosius, der neue Feldherr des Ostens, war damit beschäftigt gewesen, ein Heer aufzustellen, um genau dieses Problem zu lösen, als er vor wenigen Wochen abberufen und nach Trier beordert worden war. Volkert und seine Männer waren daraufhin in ihre Garnisonsstellung in Noricum zurückgeführt worden und warteten jetzt auf weitere Befehle.

»Nein, es hat überhaupt nichts mit dem Feldzug zu tun«, meinte Secundus. »Es sieht so aus, als bereite man eine groß angelegte, weit in den Osten führende Erkundungsmission vor. Jedenfalls wurden alle weiter östlich in der Nähe Germaniens liegenden Legionen aufgefordert, Personal für dieses Vorhaben zu nominieren.«

»Eine Erkundung?«

Secundus nickte im Bewusstsein seiner eigenen Wichtigkeit. Er genoss es immer sehr, Informationen preisgeben zu können, und bedurfte der aufrichtigen Bewunderung seiner Kameraden, um sich die Brocken aus der Nase ziehen zu lassen. Außerdem war ihm offenbar selbst kalt, denn er befand es für angebracht, einen tiefen Schluck des heißen Weins zu sich zu nehmen.

»Es geht wohl um die Hunnen. Das Gerücht besagt, die fremden Besucher hätten dem Kaiser den Floh ins Ohr gesetzt, dass all die Probleme der letzten Jahre, bis hin zu Adrianopel, eine einzige Ursache hätten: Ein Volk aus dem fernen Osten würde die Stämme in wilder Eroberung vor sich hertreiben, sodass diese in römisches Gebiet einmarschieren, da ihnen der Siedlungsraum fehlt.«

Secundus beugte sich vor.

»Sie nennen es ›Völkerwanderung‹. Hast du so was schon einmal gehört?«

Volkert hatte, aber er hütete sich, dies auch zu erkennen zu geben. Stattdessen runzelte er seine Stirn in Verwunderung und schüttelte betont den Kopf.

»Was du für Sachen weißt«, ermunterte er dann Secundus, der erfreut nickte.

»Jedenfalls soll eine starke Erkundungstruppe in den Osten vordringen, beritten, um herauszufinden, wie weit die Hunnen vorgedrungen sind und wo man ihnen am besten den Weg verstellen könnte. Es scheint, als habe der Kaiser vor, sie außerhalb der römischen Grenzen zu schlagen, um den Druck vom Reich zu nehmen. Ich persönlich halte das ja für absurden Blödsinn. Aber ich bin auch nur Dekurio.«

Volkert nickte zustimmend, seine Gedanken aber rasten. Er konnte sich der Logik dieses Plans nicht entziehen. In seiner eigenen Vergangenheit hätte das Reich, selbst wenn es über alle notwendigen Informationen verfügt hätte, diese Art von Feldzug wohl nicht mehr auf die Beine stellen können. Doch mit der Reform des ganzen Apparates in vollem Gange und mit der überlegenen Technologie, die die Besatzung der Saarbrücken nun häppchenweise in das Römische Reich einführte, mochte es gelingen. Wenn man die Hunnen tatsächlich irgendwo in Osteuropa aufhalten konnte, wäre ein zentraler Grund für den Zusammenbruch Roms beseitigt. Die ursprünglich dort siedelnden Völkerschaften würden keinen Grund mehr sehen, nach Westen zu drängen. Rom hätte eine wichtige historische Atempause erhalten. Dieser Plan roch nach Kapitän Rheinberg, so kühn und weit ausgreifend, wie er war. Es gab gar keine andere Erklärung.

»Du weißt noch mehr«, vermutete Volkert. Secundus lächelte überlegen. Es war deutlich, dass er weiterer Motivation bedurfte, um mit dem Rest herauszurücken. Volkert überlegte nicht lange.

»Du bist pleite, mein Freund!«, sagte er geradeheraus und grinste wissend. »Du hast gestern beim Würfelspiel böse verloren, die halbe Legion weiß davon.«

Das Gesicht seines Kameraden wurde lang. Offensichtlich hatte Volkert ins Schwarze getroffen.

»Es war Betrug im Spiel«, beeilte sich Secundus zu sagen, die übliche Ausrede des Glücklosen. Der Dekurio war ein leidenschaftlicher Spieler und so schnell es ihm manchmal gelang, ein kleines Vermögen aus dem Sold der weniger Glücklichen zu machen, so schnell verlor er es auch wieder, da er nie wusste, wann es an der Zeit war aufzuhören. Der gestrige Abend musste besonders bitter gewesen sein. Dekurio Secundus war blank und gleichzeitig doch voller Ehrgeiz, diese Scharte wieder auszuwetzen. Volkert war sich sicher, dass es ihm auch gelingen würde – Beispiele gab es dafür genug. Alles, was der Dekurio dafür benötigte, war etwas »Spielgeld«.

»Ich leihe dir etwas«, sagte der Deutsche nun. »Nur ein paar Münzen, aber genug, um heute Abend einzusteigen.«

»Du bekommst es morgen zurück. Mit Zins!«, versicherte Secundus strahlend.

»Dein Zins interessiert mich nicht«, wehrte Volkert ab. »Erzähl mir den Rest der Neuigkeiten. Du hältst doch noch etwas zurück!«

Secundus lächelte und nickte. »Das wird dich sehr glücklich machen.«

Volkert kämpfte um seine Geduld.

»Du stehst auf der Liste.«

»Welcher Liste?«

»Der Liste mit Soldaten, die der General an den Kaiserhof entsendet. Du sollst mit auf die große Expedition.«

Volkert sah Secundus mit großen Augen an. Das Entsetzen, das ihn zu ergreifen drohte, war kaum unter Kontrolle zu bekommen. Eine Reise in den Osten, auf Erkundungsmission? Da das Monate, vielleicht auch Jahre dauern konnte, bedeutete es auch, dass er jede Hoffnung darauf, Julia in absehbarer Zeit wiedersehen zu können, fahren lassen musste. In seinem Kopf rotierten die Gedanken. Fatalismus und Resignation wechselten sich mit Aufbegehren, ja Wut ab. Sollte er erneut desertieren? Dann gab es endgültig keinen Ort mehr, an dem er sicher war. Sollte er darum bitten, von der Auswahl ausgenommen zu werden? Mit welcher Begründung? All dies schien ihm ausweglos.

Secundus schien die Gefühle, die sich in Volkerts Gesicht zeigten, nicht interpretieren zu können.

»He, mehr Neuigkeiten habe ich wirklich nicht!«, protestierte er. »Du stehst doch zu deinem Wort, oder? Du gibst mir ein paar Münzen für heute Abend?«

Volkert nickte und wandte sich wortlos ab. Er stapfte zu seinen Leuten, ergriff eine der herumliegenden Schaufeln und begann, sich an der Arbeit zu beteiligen. Dies oder der Wein, er musste jetzt seine Gedanken betäuben und nichts wünschte er sich mehr als die völlige Erschöpfung.

3

Martinus Caius, Sohn eines Spediteurs, war ein Ekel.

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Menschen zu beschreiben. Man kann sich über seine Charaktereigenschaften auslassen, sein Aussehen schildern, seine Beziehungen zu anderen Menschen analysieren. Die Art und Weise, wie er sich bewegte oder sprach, gehört ebenso zu den wichtigen Attributen wie etwa sein Körpergeruch. Vorlieben, Laster und Gewohnheiten mochten dazu beitragen, einen Menschen letztlich in seiner Ganzheit so zu illustrieren, dass auch Dritte ein Bild von ihm hatten. Dann kommt es auf den Betrachter an, wie er all diese Aspekte zueinander in Beziehung setzte, wodurch ihm die Bewertung möglich war.

Martinus Caius war gut 1,70 Meter groß, füllig, mit blasser Haut und wässrigen Augen. Sein Haar war rötlich-blond und schon nicht mehr sehr voll, obgleich er noch keine 30 Jahre alt war. Er bewegte sich bedächtig, fast langsam, und seine Wurstfinger glichen weißlichen Maden beachtlicher Größe, die unter den Rändern seines Gewandes hervorlugten. Er war Sohn eines Spediteurs, und nicht irgendeines. Marcus Caius, der Vater, entsandte Wagenkarawanen und Schiffe in alle Ecken des Römischen Reiches und hielt nicht unbeträchtliche Anteile an zwei weiteren Transportunternehmen, die mit ihren Schiffen das Mittelmeer befuhren. Das größte Problem von Sohn Martinus war, dass er der einzige leibliche Sohn seines Vaters und damit alleiniger Erbe und Basis aller Hoffnungen und Ambitionen seiner Eltern war. Er war verwöhnt, er war verfressen, er soff wie ein Loch, er kannte jede Hure Ravennas, er warf mit dem Geld seines Vaters nur so um sich und wo er aus angesehenem Hause stammte, waren seine Freunde mit dem Bodensatz der römischen Gesellschaft auf Du und Du. In seinen wenigen nüchternen Momenten bestand Martinus’ vorzüglichste Tätigkeit darin, der Arbeit auszuweichen und den Nachstellungen seines Vaters zu entkommen, der ihn verzweifelt in seinen Kontoren wünschte, um sein Handwerk zu lernen und die Geschicke des Unternehmens einst zu übernehmen. War ihm diese Flucht gelungen, so feierte er seinen spektakulären Erfolg mit noch mehr Wein, noch mehr despektierlichen Freunden und noch mehr leichten Mädchen. Er war, zumindest in den Augen von Julia, Tochter des Senators Marcellus und dessen Ehefrau Lucia, ein Ekel.

Das Schlimmste an alledem war jedoch, dass sie mit ihm verlobt war, und zwar seit zehn Minuten.

Während Caius der Ältere mit Senator Marcellus im Innenhof der senatorischen Stadtvilla saß, angesichts der kühlen Temperaturen gewärmten Wein zu sich nahm und sich die neuesten Gerüchte vom kaiserlichen Hofe erzählen ließ, saß Julia zusammen mit ihrer Schwester Drusilla und ihrer Mutter Lucia an einem Tisch im Speisesaal und starrte düster in ihren Kelch. Es fiel ihr schwer, die Maske freundlicher Unverbindlichkeit aufrechtzuerhalten, denn außer den Mitgliedern ihrer eigenen Familie waren auch besagter Martinus – bereits mit Weinflecken auf der festlichen Toga – und dessen Mutter Claudia zugegen. Claudia, Frau des älteren Caius, war das exakte Gegenteil von Lucia. Wo Julias Mutter so breit wie hoch war und ihre massive Körpergestalt mit der Würde und Arroganz einer Königin trug, war Claudia ein dürres Gerippe, das in den Weiten ihrer Bekleidung fast zu verschwinden drohte. Wo Lucia keinen Zweifel daran ließ, dass ihr Mann, Senator hin oder her, letztlich das tat, was ihm geheißen wurde, blieb Claudia unterwürfig, ja devot, und war jederzeit bereit, wie die niedrigste Sklavin ihren Männern zu Diensten zu sein.

Die Verbindung zwischen Martinus und Julia war eine familiäre Übereinkunft. Lucia wollte damit erreichen, dass ihre Tochter niemals mehr einen Gedanken an eine skandalöse Verbindung mit diesem seltsamen Zeitenwanderer verwendete, der nun als Deserteur im ganzen Reich gesucht wurde – wenngleich wahrscheinlich mit relativ wenig Energie, wie sie eingestehen musste. Der ältere Caius hoffte, dass die Ehe den Martinus zu einem besseren Lebenswandel anhielt, und nicht zuletzt konnte die Verbindung mit einer senatorischen Familie nur dem eigenen gesellschaftlichen Aufstieg dienen, nicht zuletzt der Ernennung eines geläuterten Martinus zum Senator. So erschien es wie eine Vereinbarung, die zur allseitigen Zufriedenheit führen sollte. Und während Martinus nicht einmal so tat, als freue er sich über die Verbindung, war Julia als Tochter des Hauses angehalten, ihre Gefühle nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Dies fiel ihr schwer, denn die in ihr vorherrschende Emotion zielte darauf ab, den Weinflecken auf der Toga des Trottels solche aus Blut aus seiner gebrochenen Nase hinzufügen.

»Ihr seid bezaubernd, ehrenwerte Lucia«, ölte Martinus und blickte Julias Mutter unstet aus seinen wässrigen Augen an, während sich seine dicken Lippen zu einem falschen Lächeln verzogen. Lucia schien die Scheinheiligkeit ihres künftigen Schwiegersohnes nicht weiter zu stören. Ihr war alles lieber als ein höchst suspekter Zeitenwanderer ohne Familie, Geld und Einfluss. Sie erwiderte das Lächeln des jungen Mannes mit eigener Falschheit und so türmten sie beide Schichten von Lüge und Täuschung aufeinander, bis diese eine so dichte Masse bildeten, dass man sie von der Realität kaum unterscheiden konnte.

»Lieber Martinus, Ihr seid zu nachsichtig mit einer alten Frau«, sagte Lucia nun und warf Claudia einen dankbaren Blick zu. »Einen wohlerzogenen Sohn habt Ihr da, Teuerste!«

Die dürre Claudia hob eingeschüchtert ihren Blick, als könne sie nicht recht glauben, was da gerade über die völlig missratene Frucht ihrer Lenden behauptet wurde. Sie versuchte ein zögerliches Lächeln und sagte nichts, die skelettartigen Finger in die Falten ihres Gewandes verkrampft.

»Was sind Eure Pläne, sobald wir die Ehe geschlossen haben?«, wollte Lucia nun von Martinus wissen, der dem entfernt abwartenden Sklaven mit dem Weinkrug bereits wieder sehnsüchtige Blicke zuwarf, obgleich der Spediteurssohn bereits zwei wohlgefüllte Kelche geleert hatte. Dass er trotz dieser Mengen nicht einmal ansatzweise Ausfallerscheinungen zeigte, ja nicht einmal besonders gut gelaunt erschien, gab Julia zu denken.

»Ich … ich werde ja in Kürze das Unternehmen meines Vaters übernehmen«, erklärte Martinus etwas schwerfällig, als wolle er selbst nicht wahrhaben, was er verkündete. »Mein Vater setzt große Hoffnungen in die neuen Wirtschaftsreformen des Kaisers. Der Handel wird sich intensivieren, sagt er. Ich muss bereit sein, sagt er.«

»Und was sagt Ihr, mein lieber Verlobter«, raspelte Julia ihr eigenes Süßholz. »Was sind Eure Ambitionen, Martinus?« Sie lächelte kokett. »Ich bin aus gutem Hause und einen gewissen Standard gewöhnt. Ihr wisst schon – Kleidung, Schmuck, Bedienstete, Belustigungen. Habt Ihr schon einmal Spiele im Circus Maximus veranstaltet?«

Martinus sah Julia leicht gequält an, bemühte sich aber, die Fassung zu wahren.

»Noch nicht«, brachte er hervor. »Aber unsere Hochzeit soll mir Anlass genug sein, Spiele auszuloben.«

Julia sah Martinus in gespielter, aber überzeugender Empörung an.

»Wir sind ein christlicher Haushalt! Wir lehnen Spiele als barbarischen Akt ab und wünschen nicht, damit in Zusammenhang gebracht zu werden!«

Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel an der tiefen Abneigung und Martinus lief rot an. Lucia warf ihrer Tochter einen scharfen Blick zu. Sie war wenig davon begeistert, dass die Verlobte ihren zukünftigen Ehemann dermaßen ins Messer laufen ließ. Doch Julia beschloss, die Klinge noch einmal umzudrehen.

»Ihr seid doch auch Christ, Martinus!«

»Sicher, sonst hätte Euer Vater der Vermählung wohl nicht zugestimmt«, gab der junge Mann etwas selbstsicherer zurück und schaffte es endlich, sich dazu zu überwinden, dem Sklaven mit dem Wein zu winken. Dieser eilte herbei und füllte den Becher bis zum Rand. Als Martinus das Getränk etwas hastig zum Mund führte, fügte er den bereits vorhandenen Flecken einige weitere hinzu. Julia lächelte honigsüß, während Lucia sich offenbar gerade noch davon abhalten konnte, mit den Augen zu rollen. Auch ihr Ehemann hatte seine kleinen Laster, doch seine Gelüste konzentrierten sich auf edles Konfekt und nur in geringerem Maße den Wein.

»Das freut mich«, sagte Julia lächelnd. »Ich finde es aber doch sehr seltsam, dass Ihr Spiele abhalten wollt. Tiere und Menschen zur allgemeinen Belustigung zu töten, ist eines Christenmenschen nicht würdig. Das sollte gerade ein Anhänger des Arianus offen vertreten. Ihr seid doch Arianer?«

Julia wusste, dass Martinus zum einen nur pro forma ein Christ war und sich zum anderen durch Glaubensdinge sicher nicht von seinen zahlreichen Vergnügungen abhalten ließ. Gerade das Verbot des Ehebrechens würde, so sagte man, bei ihm auf besonders geringe Gegenliebe stoßen. Und dass Marcellus, und damit auch seine Familie, Trinitarier waren, war allgemein bekannt, wenngleich der Senator darum nie besonders viel Aufheben machte. Im Gegensatz zu anderen seiner Glaubensgenossen, allen voran Bischof Ambrosius, war er nicht der Ansicht, dass ein Disput um ein wichtiges Detail, aber doch eben nur ein Detail, die ganze Kirche in Aufruhr versetzen sollte. Das wiederum wusste Martinus offenbar auch nicht. Jedenfalls lief er rot an und er suchte verzweifelt nach dem richtigen Gedanken. Um Zeit zu schinden, sprach er erneut dem Wein zu.

Natürlich musste Lucia ihrer Tochter das letzte bisschen Freude nehmen.

»Macht Euch nichts daraus, lieber Martinus«, säuselte sie und warf Julia einen warnenden Blick zu, »es ist nicht so wichtig. Das Haus des Marcellus ist für seine Toleranz bekannt, und statt der Spiele wollen wir gerne ein großes Bankett ausrichten, das allen Geschmäckern entgegenkommen dürfte.«

Martinus lächelte dankbar und machte eine zustimmende Geste. Julia war sich sicher, dass jedes Bankett für ihn annehmbar war, solange dabei guter Wein in ausreichender Menge ausgeschenkt wurde. Sie sah, wie der junge Mann den Kelch in einem Zug leerte und sich danach die Lippen leckte. Nein, berichtigte sie sich, es würde wohl auch genügen, wenn der Wein schlecht war.

Um sich von ihrem nahenden Schicksal abzulenken, ließ Julia ihren Blick über die kleine Schar geladener Gäste wandern. Als sie eines alten Herren angesichtig wurde, der sich trotz seines fortgeschrittenen Alters kerzengrade hielt und unter dem belanglosen Geschwätz der Gesellschaft mindestens ebenso zu leiden schien wie sie, hellte sich ihre Miene sofort wieder auf. Lucius Tellius Severus war nicht nur ein alter General und ein angesehener Senator, er war ein Freund der Familie seit vielen Jahren und hatte Julia freundlich empfangen, als diese mit ihren Sorgen um den zwangsrekrutierten Thomas Volkert zu ihm gekommen war. Ja, er hatte sogar versprochen, sich nach ihm umzuhören, und vielleicht hatte er einen Lichtblick für sie, der die drohenden Wolken ein wenig aufzuhellen imstande war. Sie entschuldigte sich artig bei ihrer Mutter, schenkte Martinus ein böses Lächeln, dessen Aussage der mittlerweile beim vierten Kelch angekommene Mann offensichtlich nicht verstand, und erhob sich.

Scheinbar ziellos wanderte sie durch den Raum, bis sie neben Severus zum Stehen kam, der sich, wie es der Zufall so wollte, etwas abseits auf einem Stuhl zur Ruhe begeben hatte. Sein Lächeln war die erste aufrechte Gefühlsäußerung des heutigen Abends und schon dafür war Julia dem alten Mann aufrichtig dankbar.

Da störte es auch nicht, dass Gunter, der tumbe germanische Sklave, sich zu ihnen gesellte. Seit Lucia ihn als Aufpasser ihrer Tochter bestimmt hatte, folgte er ihr auf Schritt und Tritt. Da er so gut wie kein Latein verstand und auf Griechisch nur radebrach, konnte sich Lucia mit dem General problemlos unterhalten.

»Nun, mein junges Täubchen, sehr glücklich scheinst du über die bevorstehende Verbindung nicht zu sein?«, richtete er das Wort an sie. Julia konnte sich gerade noch beherrschen, nicht sehr undamenhaft auf den Boden zu spucken. Aber Severus verstand auch so, was sie empfand, und schüttelte nachsichtig den Kopf.

»Die jungen Leute verstehen die Weisheit hinter den Entscheidungen der Altvorderen nicht immer«, meinte er halb ernsthaft, halb ironisch. Julia schnaubte.

Severus wackelte warnend mit dem Finger. »Ich habe nicht gesagt, dass die Weisheit der Altvorderen immer die richtige Antwort auf alle Fragen darstellt, liebe Julia. Und ich sehe ein, dass eine Ehe mit einem elenden Nichtsnutz wie Martinus Caius dir nur schwerlich als weise vorkommen wird.« Er seufzte. »Ich habe auch große Probleme damit, ihr viel abzugewinnen.«

»Sie nützt den Familien«, meinte Julia steif, freute sich aber, in Severus eine mitleidige Seele gefunden zu haben. »Ich habe demnach auch nur dem Wohl der Familien zu nützen. Nach meinem Wohl fragt niemand.«

Severus nickte. »Das Schicksal vieler Frauen. In deinem Falle besonders gravierend, da du dein Herz bereits verloren hast.«

Julia zögerte, sah sich vorsichtig um. Niemand schien es zu interessieren, dass sie mit einem der Ehrengäste plauderte. Es wusste allerdings auch keiner, dass dies mehr als nur höfliche Konversation war. Dann rückte sie mit ihrer Frage heraus.

»Habt Ihr etwas gehört? Wegen Thomas? Wohin ist er verschleppt worden?«

Severus blickte sie junge Frau erneut tadelnd an.

»Obgleich auch ich mit dem Prinzip der Zwangsrekrutierung nicht allzu viel anfangen kann – aber es scheint, als würden die Zeitenwanderer mit ihren Reformen dem ohnehin gewisse Grenzen setzen wollen –, wollen wir doch nicht abfällig über notwendige Maßnahmen zum Schutze des Reiches reden. Auch du, liebe Julia, genießt die Sicherheit, die diese ›Verschleppten‹ für uns alle garantieren.«

Julia wollte sich mit Severus nicht streiten und enthielt sich daher jeder Antwort. Stattdessen schenkte sie dem alten Mann ein zuckersüßes Lächeln, auf das dieser wunschgemäß reagierte.

»Ich habe diskrete Nachforschungen angestellt. Es scheint, als habe sich dein Thomas im Kampfe ausgezeichnet und ist befördert worden.«

Julias Augen strahlten. Ja, das war ihr Geliebter! Kein notorischer Säufer und Nichtsnutz, sondern jemand, der auch aus einer verzweifelten Lage etwas machte. Ihr Herz begann heftig zu klopfen und sie beugte sich nach vorne.

»Wo ist er?«

»In Noricum. Ich weiß noch nicht genau, wo, aber ich halte die Legio II für den wahrscheinlichsten Standort.«

»Noricum?« Julia runzelte die Stirn und versuchte, sich an die genaue Geographie des Römischen Reiches zu entsinnen. Dann erhellte sich ihr Gesicht. »Das ist nicht weit!«

Severus nickte zögernd. »Mit einem schnellen Pferd in wenigen Tagen zu erreichen, per Wagen dauert es etwas länger. Mein Kind, was hast du vor?«

Julia reckte sich hoch, sie trug einen nachdenklichen Gesichtsausdruck.

»Lauf nicht wieder fort«, warnte der alte Mann mit echter Besorgnis in der Stimme. »Einmal wird man dies als Torheit der Jugend durchgehen lassen, das zweite Mal kann zur Folge haben, dass man dich aus der familia verstößt. Und das kannst du nicht wollen. Nicht einmal ich könnte dir dann noch helfen.«

Julia machte eine beschwichtigende Geste.

»Keine Sorge, ich weiß etwas viel Besseres. Danke, vielen, vielen Dank!«

Sie beugte sich wieder vor und hauchte einen Kuss auf die Stirn des alten Generals, den dieser mit geschlossenen Augen genoss. Dann wandte sie sich ab, fasste ihren Vater und ihren künftigen Schwiegervater ins Auge und holte tief Luft. Es galt, einen Plan in die Tat umzusetzen.

Und diesmal würde ihre Mutter ihr nicht im Wege stehen.