10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Periplaneta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Periplaneta

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

„Ich habe das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben.“

Als der wohlhabende Architekt Neumann stirbt, hinterlässt er seinem einzigen Sohn nur ein banales, in vergilbtes Papier gewickeltes Geschenk. Kommentarlos.

Emotional kalt und leer erscheint dem jungen Neumann sein Leben auf einmal; wie eines der Häuser, die sein Vater konstruiert hat. Er beschließt, es zu ergründen – vom Keller bis zum Dach – doch sein Haus wehrt sich gegen die von ihm vorgenommene Inspektion.

Ihm begegnet ein verlorenes Kind, er hat einen schweren Unfall und seltsame Träume. Seine Katze verschwindet, wogegen seine Kindheitsfreundin Lea wieder auftaucht ... Die Dinge werden immer mysteriöser. Was ist damals nur passiert und was geschieht gerade mit ihm?

Eine psychologische Reise in das Unterbewusste, in die Dynamiken des Geistes, voller Symbolkraft – und ein Rätsel, das es zu lösen gilt.

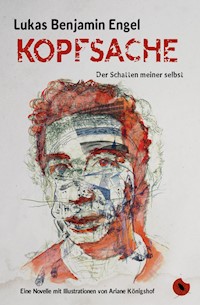

Eine Novelle mit Illustrationen von Ariane Königshof

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 143

Ähnliche

periplaneta

LUKAS BENJAMIN ENGEL: „Kopfsache – Der Schatten meiner selbst“ 1. Auflage, Januar 2023, Periplaneta Berlin, Edition Periplaneta

© 2022 Periplaneta - Verlag und Medien Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin periplaneta.com

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.

Lektorat: Marion Alexa Müller Coverzeichnung & Illustrationen: Ariane Königshof Satz & Layout: Thomas Manegold

print ISBN: 978-3-95996-245-2epub ISBN: 978-3-95996-246-9

Lukas Benjamin Engel

KOPFSACHE

Der Schatten meiner selbst

periplaneta

„Wissen möchtet ihr gerne die geheime Struktur des Gebäudes,

Und ihr wählt den Moment, wenn es in Flammen gerät.

Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünken,

mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt.“

Friedrich von Schiller

Die Beerdigung

Mein Kopf gleicht einem Wollknäuel von Gedanken.

Mein bisheriges Leben hält sie in ihren Schranken,

doch verstrickt darin, liegt meine Erinnerung.

Ich beginne zu schreiben,

zu entwirren

und hoffe, dass die Fäden geordnet bleiben

und sich nicht mehr verirren.

Ich weiß noch, wie riesengroß mir die Schneeflocken vorkamen. Jede einzelne eine Skulptur in sich, bis ich sie mit meinen Händen auffing und sie zerflossen von der Wärme meiner Hand …

Ich weiß noch, wie absurd ich das fand, wie leicht Schnee zu Wasser wird, etwas Festes in etwas Flüssiges übergeht und dachte: Vielleicht ist genau das nun mit meinem Vater geschehen.

Ganz einfach, ganz simpel.

Weniger einfach erwies sich das Anlegen des Grabes. Die Bestatter taten mir fast leid, wie sie bei minus siebzehn Grad mit Schaufeln und Hacken den Boden bearbeiteten, um den berühmten Architekten in einem halbwegs tiefen Loch versenken zu können. Es roch nach Schweiß und Alkohol. Das störte mich wenig. Sie tranken vermutlich, um sich warmzuhalten und nicht aus mangelndem Respekt meinem Vater gegenüber.

Ich weiß noch, wie ich mich fragte, ob man ihn nicht hätte einfach verbrennen sollen, wie Mutter, während der Schnee wieder in meiner Hand schmolz …

Ich weiß nicht, wie lange ich dort so stand und nachdachte, über den Tod und das Leben dieses Mannes, über den ich so gerne mehr gewusst hätte, den ich so wenig kannte. Mir kam in den Sinn, dass man vermutlich erwarten würde, dass ich als einziger Sohn und als einziger ernstzunehmender Verwandter etwas sagen müsste. Eine Trauerrede. Der Pastor hatte mich schon nach den Lebensstationen meines Vaters gefragt und ich konnte ihm nicht viel nennen.

Ich war vermutlich eine davon. Der Tod meiner Mutter eine andere und dann waren sie ja auch schon um, die gemeinsamen sieben Jahre, in denen ich mir eine Vorstellung von meinem Vater hatte machen können. Alles, auf das ich zurückgreifen konnte, waren vage Bilder und Erinnerungen, nichts, was einem Pastor in der Predigt hätte helfen können. Daher verwies ich ihn auf den ausführlichen Lebenslauf auf der Internetseite der Firma.

Ich habe das Gefühl, etwas vergessen zu haben, etwas Wichtiges vergessen zu haben.

Ich weiß noch, wie ich vor der Trauergemeinde stand und mir kalt wurde, eiskalt und ich nach Worten suchend in den Himmel schaute und da sich nicht ein Satz formte, den man hätte sagen können – was war auch zu sagen? Wortlos nahm ich etwas hartgefrorene Erde oder eher einen Klumpen Eis, warf sie auf den Sarg und auf einmal lachte ich mich tot.

Ich erbrach ein schallendes Gelächter, von dem ich nicht wusste, dass ich es besaß. Es ergoss sich aus mir und war nicht mehr zurückzunehmen. Die Gäste waren empört, schüttelten ihre hochrangigen Köpfe und der Pastor versuchte verzweifelt, mich zu beruhigen. Aber ich lachte und lachte, denn ich dachte an die Schneeballschlacht, die ich mit meinem Vater gemacht hatte, als ich fünf war. Ich warf immer mehr Klumpen Erde auf den Sarg, dass die Leute mich zurecht für wahnsinnig hielten, aber ich war so glücklich, eine konkrete Erinnerung gefunden zu haben, die mich klar als den Sohn dieses berühmten Architekten und ihn als meinen Vater deklarierte. Wie wir tollten und der Schnee fiel, wie heute, wie er versuchte, seinem viel zu kleinen Sohn, das Iglu-Bauen zu erklären, in der Hoffnung, dass seine Begeisterung für Statik auf mich übersprang.

Ich weiß nicht, wie lange ich so lachte und warf, aber irgendwann war ich allein und das Grab aufgefüllt, und mir war kalt, eiskalt und die Tränen waren gefroren und ich war glücklich.

Das Vermächtnis

Der Notar war ein hagerer alter Mann, der mit großer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit sprach, und der merklich dieses Gespräch schon oftmals in Gedanken durchgegangen war.

„Es ist nun der Fall, dass Ihr Vater in seinem letzten Willen sämtliche finanziellen Mittel, sowie die Firmenanteile und das Haus am Starnberger See an die Stiftung Städte-Vision vermacht hat.“

Er machte eine sehr bedeutende Pause, um zu überprüfen, ob sein Gegenüber von der Information genauso getroffen war, wie er es erwartet hatte. Aber ihm gegenüber saß ein fünfundzwanzigjähriger junger Mann, der trotz seines nassen, verdreckten Sakkos außerordentlich gefasst wirkte. Ich war gefasst, ich hatte nichts von meinem Vater erwartet und die Stiftung war sein eigentliches Kind gewesen.

Aus dem Haus solle ein Informationszentrum werden, um seine Legende am Leben zu erhalten. Er hatte, nachdem er von seiner Krankheit erfuhr, sofort alle organisatorischen Schritte eingeleitet, alles war vorbereitet gewesen für den großen Abgang.

„Überdies schrieb Ihr Vater folgende Zeilen: Sollte mein Sohn an meiner Beerdigung aufkreuzen, bitte ich Sie, ihm dies zu geben.“

Bedeutende Pause.

Dann präsentierten seine knöchernen Hände ein sehr dürftig eingepacktes Geschenk, dessen schon etwas ausgeblichenes und brüchiges Papier darauf hinwies, dass es schon vor Jahren hätte überreicht werden wollen, und er legte es auf seinen großen Eichenschreibtisch.

Ich stutzte.

Der Notar hätte mir ebenso einen mir unbekannten Halbbruder verkünden können. Meine Laune schlug um und ich war vollkommen überfordert, von diesem kümmerlichen Rest an Zuneigung. Einzig das Geschenkpapier vermochte meine aufkommende Wut im Zaum zu halten, es kam mir vertraut vor. Auf weißem Grund tummelte sich in regelmäßigen Abständen eine Gruppe Bienen mit Partyhüten und den Worten: Hapbee Buzzday!

Wie geschmacklos, dachte ich und meinte, diesen Gedanken schon einmal gedacht zu haben.

Déjà-vu.

„Wollen Sie es nicht öffnen?“, sagte der hagere Mann, der mir gegenübersaß, und ich konnte mir nicht verkneifen, mir vorzustellen, wie die Party-Bienen um seinen Kopf schwirrten.

Er schob das Paket entschieden und wohlwollend auf meine Seite des Tisches. Nach kurzer Überlegung, wie man wohl dem Anlass entsprechend am ehesten Präsente von Verstorbenen zu öffnen habe, fand ich ein Ventil für meine immer noch im Bauch hängende Wut und befreite mit einem Riss das Geschenk aus seinem lächerlichen Sarkophag …

… und alles, was mir mein Vater von seinem vermögenden, erfolgreichen und sicher auch bewegten Leben hinterließ, war ein Origami-Faltbuch.

Sinnsuche

Origami ist Leben.

Stunden vergingen, in denen ich nichts anderes fertigbrachte, als auf den rassistisch gezeichneten Stereotypen eines Japaners zu gucken, der mir von dem Cover entgegenblickte. Ich suchte meinen Vater in seinen Mandelaugen und fand doch nur Leere.

Warum in aller Welt hinterlässt mir mein Vater, der mich mit sieben Jahren aufs Internat geschickt hat und mir seitdem, bis zu seinem Tod, nichts als ein paar Briefe hat zukommen lassen, ausgerechnet ein notdürftig in billiges Geschenkpapier eingepacktes Origami-Faltbuch?!

Ich habe mich das so unzählige Male gefragt, den Gedanken so oft durch meinen Kopf ziehen lassen, dass ich vergaß zu essen, vergaß, zur Arbeit zu gehen und vergaß zu schlafen. Ich starrte nur.

Anfangs.

Dann habe ich nach Hinweisen und Zweideutigkeiten gesucht, nach irgendeiner verborgenen Nachricht oder etwas, was mir hätte Aufschluss geben können. Ich durchforstete das Internet nach der Ausgabe. Übersetzte das Deutsche ins Japanische und wieder zurück, aber nichts als Kauderwelsch kam dabei heraus. Dann fing ich an, das Buch zu lesen, immer und immer wieder zu lesen. Es zu studieren wie ein Besessener.

Ich habe dieses infantile Werk, ein Buch für Kinder ab 6 Jahren, vielleicht hundertmal gelesen, um irgendetwas zu erfassen, was Sinn ergibt, aber da war nichts. Nur das alte Gefühl, etwas vergessen zu haben.

Um zumindest irgendeine Form von Nähe zu meinem Vater herzustellen, beschloss ich, das Ding bei mir zu tragen. Wenn ich aß, wenn ich zu Bett ging, wenn ich aufs Klo musste, trug ich es bei mir und hoffte und betete um eine Erkenntnis.

Doch sie kam nicht.

Und weil sie nicht kam, begann ich letztendlich nicht meinem Gefühl, sondern meinem Verstand zu folgen und das Produktivste und Logischste mit diesem idiotischen Erbe zu machen, was mir in den Sinn kam: Ich begann zu falten.

Anfangs nur einfache Tiere wie Frösche, Schmetterlinge, Elefanten und kleine Vögel. Auf sonderbare Weise war das zutiefst beruhigend und meine suchenden Gedanken waren dankbar, eine Zeit lang nicht an meinen Vater zu denken, sondern die Struktur und Falttechnik der japanischen Papierfauna zu erlernen.

Ich habe Tiere immer geliebt. Nicht ohne Grund arbeite ich – als einziger Angestellter – im Tierheim und versorge die heimatlosen Tiere. Aber dass sich meine Tierliebe in eine Begeisterung für Origami übertragen ließ, hätte ich mir in den Jahren des Internats – in denen ich meinen Vater und alles, was ich mit ihm und seinem Beruf in Verbindung brachte aus tiefster Seele verabscheute – nie träumen lassen.

Ich wurde besser und besser.

Nach einer Woche ertappte ich mich dabei, wie ich das Buch kaum noch benötigte, um die Seiten zu falten. Anfangs habe ich wohl ungefähr eine Stunde gebraucht, um einen sehr hässlichen, unförmigen, mehrfach korrigierten Frosch zu falten. Nun sprangen mir die Frösche im Minutentakt aus der Hand.

Selbst auf der Arbeit hörte ich nicht mehr damit auf. Jedes Tier im Tierheim hatte nach wenigen Wochen ein kleines Origami-Ebenbild vor seinem Käfig stehen. Nur die Hasen musste ich öfter falten, da diese es irgendwie immer wieder fertigbrachten, ihre Kopien in den Käfig zu ziehen und aufzufressen.

Zuhause versuchte ich mich oft an Katzen, während mein Kater Joker schnurrend auf meinen Beinen lag und mir wohl zu verstehen geben wollte, dass es höchste Zeit war, seiner Schönheit zu huldigen.

Nachdem ich auch Kraniche, die sogar mit den Flügeln schlagen konnten, Schwäne, Drachen, Blumen und Häuser gefaltet hatte, reichte es mir dann. Es war, als wäre ich schlagartig satt geworden und jeder kleinste Bissen mehr würde ein Erbrechen epischen Ausmaßes nach sich ziehen.

Die Erkenntnis blieb aus.

Also habe ich das Buch gestern ins Regal gestellt und beschlossen, es wie das zu behandeln, was es ist: ein Buch. Eine Anleitung, mit der man Kinder für das Origami-Falten begeistern kann, ohne tieferen Sinn.

Und in dem Moment, da ich das Buch endlich aus meiner Hand legte, beschloss ich, meinen Vater zu vergessen und mit meinem Leben weiterzumachen wie bisher.

Als ich mich ins Bett gelegt hatte, erinnerte ich mich, dass auf Seite dreiundzwanzig des Buches, auf dem die Anleitung für die Kraniche abgebildet ist, auch der alte Japaner der Titelseite mit Sprechblase abgebildet war: „Jener Origami-Meister, der tausend Kraniche gefaltet hat, hat einen Wunsch frei.“

Wie zynisch, dachte ich.

Auch die kleine Sadako hatte an die Verheißung von den tausend gefalteten Kranichen geglaubt. Sie war nach dem Bombenabwurf über Hiroshima an Leukämie erkrankt. In ihrer Verzweiflung faltete sie im Krankenhaus über tausend Kraniche, für ihren Wunsch weiterzuleben.

Wie zynisch, nun anderen Kindern ihren Wunsch zu verkaufen, aber Sadakos tragischen Tod zu verschweigen, dachte ich und bin in meinem Bett, das voller Papierknöllchen war, wohl irgendwann eingeschlafen.

Der Traum

Ich war nie jemand, der viel geträumt hat oder sich besonders gut an seine Träume erinnern konnte, aber heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Denselben wie aus den Zeiten des Internats. Wie ein verlorenes Kuscheltier, das sich unter der Matratze versteckt hat, stahl er sich zurück in mein Bett. Und jedes Bild und Gefühl, dass er in mir auslöste, war mir vertraut wie die Stofffasern und Knopfaugen meines ersten Teddybären:

Ich habe in meinen Kopf gesehen … offen lag er vor mir, ein blanker Schnitt.

Es floss kein Blut, er war einfach offen, als hätte jemand die Schädeldecke gelüftet, nur um zu sehen, ob sich darunter tatsächlich etwas verborgen hält. Es war nicht eklig oder besonders faszinierend, ein offener Kopf eben, mein offener Kopf, ganz natürlich, ganz einfach.

Das ist doch seltsam, dachte ich, denn wenn man jemandem in die Augen sieht, vermutet man doch immer einen Schatz dahinter, einen Zauber oder zumindest irgendetwas Schönes. Stattdessen: ein Gehirn. Eine Ansammlung von Zellen. Eine fleischige Knetmasse.

Ich sah in meinen Kopf und fragte mich, wie diese Knetmasse so viel enthalten kann. Das ist doch seltsam! All diese Zellen sind miteinander verknüpft, leiten Impulse über Synapsen zu verschiedenen Zentren, bearbeiten dort bereits Erfahrenes und Neues, gleichen es miteinander ab. Dann: Befehle aussenden. Hormone ausschütten. Reflexe koordinieren. Das alles in Bruchteilen von Sekunden – selbst in diesem Moment, in dem ich träume, in dem ich in meinen offenen Kopf schaue.

Plötzlich hatte ich das große Bedürfnis, die Knetmasse anzufassen, die dort vor mir lag und sacht pulsierte. Ich hatte eine unbändige Lust, mein Gehirn zu berühren und es zu spüren, meine Gedanken zu fassen. Ich wollte es anpacken und formen, aber als ich die Hand ausstrecke, um danach zu greifen, löste sich mein Kopf auf, alles zerfloss in meinen Händen wie Honig.

Ich versuchte, meine Gedanken aufzuhalten und wieder an die korrekte Stelle zu rücken, aber es war zu spät, ich konnte sie nicht retten.

Das war kein Alptraum. Ich schreckte nicht schweißgebadet oder schwer atmend auf. Ich fiel nicht aus dem Bett oder fasste mir an den Kopf, um zu überprüfen, ob das eben Zerronnene noch an seinem Platz ist. Nein, ich öffnete meine Augen sacht, starrte einen Augenblick die Decke an, richtete mich auf – wie immer vorsichtig, um meinen Kater nicht zu wecken, der sich wie gewohnt möglichst hinderlich auf meinem Bauch positioniert hatte.

Hier sitze ich nun und weiß, dass all das irgendetwas zu bedeuten hat, aber ich kann mich, bei Gott, nicht daran erinnern. Ich kann mich einfach nicht erinnern.

Als ich klein war, hab ich mir den Kopf immer als ein Haus vorgestellt, ein großes Haus mit mehreren Stockwerken und Türen … Hunderte von Türen für Hunderte von Räumen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie schön es sein muss, in den Raum für seine Glücksgefühle zu kommen, wie ein großes Spielzimmer habe ich ihn mir vorgestellt. Voller Liebe und unbändiger Freude!

Aber gleichzeitig hatte ich riesige Angst, die falsche Tür zu öffnen. Schließlich sahen die ja von außen alle gleich aus, und Schilder gab es auch keine und auch keine Pläne. Und wie schrecklich es gewesen wäre, wenn ich auf der Suche nach meinen Glücksgefühlen in dem Raum für meine Ängste oder meine Erinnerungen gelandet wäre? Oder in den Raum der Traurigkeit, der Schmerzen?

Ich weiß noch, wie ich mir früher immer einen Kopfführer gemalt habe, der einen freundlich am Eingang begrüßt: „Guten Tag, wie schön, Sie wieder hier zu sehen!“

Wie ein Butler in einem noblen Hotel, der einem dann den Schlüssel für das gewünschte Zimmer aushändigt und dazu sagt: „Ihre Glücksgefühle befinden sich in Zimmer sieben, Obergeschoss, links, die dreizehnte Tür.“

Aber es gibt keine Kopfführer, zumindest keine für meinen Kopf, das weiß ich heute.

Ich weiß noch, wie meine Mutter damals versucht hat, mir ihren Zustand zu erklären: „Wenn man krank im Kopf ist, dann ist das, als rennt jemand Fremdes in deinem Haus herum. Er rennt die Treppen hoch und die Flure entlang und öffnet die Türen, wie er Lust hat und befreit alles, was da gut behütet und versteckt hinter den Türen ist. Aber manche Räume sollte man nicht öffnen, mein Junge, manche Türen müssen zugemauert und ihre Schlüssel auf dem Grund des Meeres versenkt werden.“

Ich saß auf ihrem Schoß und weinte, ich sagte zu ihr: „Das darfst du mir nicht sagen, dafür bin ich noch zu klein!“

Ich wusste damals noch nicht, was sie meinte. Meine Mutter hat immer in Bildern gesprochen, so konnte ich den Dingen meistens leichter folgen, aber oft machten sie mir auch furchtbare Angst, denn sie malten sich nachts weiter.

Was macht man denn gegen einen, der dir im Kopf herumrennt und deine Türen öffnet und eintritt, vielleicht ganz aus den Angeln reißt, und was macht man, wenn er die Sachen aus den einen Räumen in die anderen bringt und im Flur verteilt, sie kaputtmacht oder beschädigt?

Was ist, wenn man plötzlich seinen Schmerz schmeckt und seine Ängste riecht? Wenn man Hass sieht und Liebe nur hört? Wenn nur noch ein einziges, sich an etwas erinnerndes Möbelstück im Zimmer deines Gedächtnisses steht und all die schönen Erlebnisse keine Rolle mehr spielen, weil dir der Zugang zu ihnen verwehrt ist oder sie in den Keller geräumt wurden?

Ich sitze auf meinem Bett und weiß: Mir ist die Ordnung abhandengekommen. Aber was macht man, wenn einem die Ordnung in seinem Kopf abhandengekommen ist? Wenn man verlernt hat, die Türen zu öffnen und zu schließen, wie es sich gehört, wenn man nicht weiß, wie das Chaos aufzuräumen ist und deshalb auf dem Flur wohnen muss.