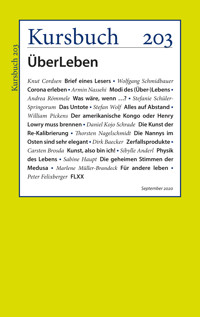

Kursbuch 203 E-Book

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kursbuch

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Kursbuch

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Frühlingserwachen 2020: Das Virus SARS-CoV-2 paralysiert Gesellschaften, Länder, Kontinente, die Weltwirtschaft. Die Zahl der Erkrankten schwankt, die Gesundheitssysteme wanken am Rande des Kollaps, Börsenkurse stürzen im freien Fall, Einzelhändler kämpfen gegen den drohenden Ruin, Schulen und Kindergärten sind über Wochen geschlossen, ganze Industrien schalten und walten aus dem Homeoffice, die Digitalisierung erlebt ihren eigenen Vollzug im Hauruckverfahren, Podcasts mit Virologen avancieren zur neuen Aufmerksamkeitswährung für Medienhäuser. Was nach dem neuen dystopischen Bestseller eines Romanautors klingt, erlebt die Welt derzeit wirklich. "ÜberLeben" schreiben wird deswegen Kursbuch 203, das im September 2020 erscheint. Fernab jeder pfäffischen Attitüde á la "Krisen sind immer auch Chancen" werden die losen Fäden der Krisendiskurse aufgenommen und zu einem neuen Ganzen zusammenfügt. Dabei soll Kursbuch 203 nicht nur ein Krisenkursbuch sein, sondern auch fragen: Welche Diskurse erweisen sich in unserer Gesellschaft als besonders überlebensfähig, welche sind wünschenswerte Dauerbrenner und welche sind einfach nicht totzukriegen? Andersherum: Welche Diskurse sind dagegen überlebensnotwendig? Wieso reden wir immer noch und immer neu über Rassismus und Antisemitismus? Stimmt es, dass Frauen durch Corona der Backlash in die 1950-er Jahre droht? Erleben wir derzeit, dass gerade die Abwesenheit von Kultur kulturelle Techniken überleben lässt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Ähnliche

Inhalt

Armin Nassehi Editorial

Knut CordsenBrief eines Lesers (30)

Wolfgang SchmidbauerCorona erlebenEin notwendiger Zwischenruf

Armin NassehiModi des (Über-)LebensPassen wir überhaupt in diese Welt?

Andrea RömmeleWas wäre, wenn …?Drei Szenarien zum Überleben der Demokratie

Stefanie Schüler-SpringorumDas UntoteWarum der Antisemitismus so lebendig bleibt und ist

Stefan WolfAlles auf AbstandEine konsumkritische Einmischung

William PickensDer amerikanische Kongo oder Henry Lowry muss brennen

Daniel Kojo SchradeDie Kunst der Re-KalibrierungAlltäglichen Rassismus überleben

Thorsten NagelschmidtDie Nannys im Osten sind sehr elegant

Dirk BaeckerZerfallsproduktePerspektiven einer soziologischen Theorie

Carsten BrosdaKunst, also bin ich!Ein Gespräch mit Peter Felixberger und Armin Nassehi

Sibylle AnderlPhysik des LebensReflexionen kosmischen Ausmaßes

Sabine HauptDie geheimen Stimmen der MedusaWie Frauen in der Wissenschaft überleben

Marlene Müller-BrandeckFür andere lebenMöglichkeitsräume aktueller Care-Arbeit

FLXXSchlussleuchten von und mit Peter Felixberger

Autorinnen und Autoren

Impressum

Armin Nassehi Editorial

Leben oder Überleben – das könnte einen Unterschied ausmachen, den Unterschied zwischen ob überhaupt und wie. Oder es geht generell übers Leben – als biologisches, als psychisches, als soziales, als kulturelles, als logisches Problem. Die Beiträge dieses Kursbuchs versammeln all diese unterschiedlichen Perspektiven aufs ÜberLeben. Im Gespräch erklärt der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda die Überlebensbedingungen der Kultur in schwierigen Zeiten, Wolfgang Schmidbauer lotet aus, wie sehr sich die Wertigkeit und Bedeutung des Überlebens über die unterschiedlichen Krisen verändert hat, Andrea Römmele sorgt sich um das Überleben der Demokratie, Sabine Haupt um das der Frauen in der Wissenschaft, und Marlene Müller-Brandeck vergleicht familiale und palliative Formen der Sorge ums Überleben. Mein eigener Beitrag macht auf die gesellschaftlichen Bedingungen des Überlebens aufmerksam. Stefan Wolf macht sich aus Anlass der Corona-Krise Gedanken um den Stellenwert des Konsums.

Warum überlebt der Antisemitismus in so unterschiedlichen Kontexten? Das ist die Grundfrage des Beitrags von Stefanie Schüler-Springorum, den man parallel zu William Pickens Bericht über einen angekündigten Lynchmord lesen sollte. Pickens war ein amerikanischer Bürgerrechtler, Linguist und Journalist, dessen Text der 1934 erschienenen, legendären Anthologie Negro von Nancy Cunard entnommen ist, die gerade, herausgegeben und ins Deutsche übersetzt von Karl Bruckmaier, in der kursbuch.edition erschienen ist. Der Antisemitismus und der Rassismus sind die offenen Wunden einer Moderne, die jedem Individuum das Recht auf Leben und Strukturen des Überlebens garantiert, aber selbst Ausnahmen schafft, die geradezu eine Dementierung ihrer eigenen Versprechen sind – bis heute.

Dirk Baeckers Beitrag setzt grundlegender an, indem er das Ereignishafte sowohl des sozialen als auch des psychischen Geschehens und das Überleben als zeitliche Form nicht kontrastiert, sondern systematisch in Beziehung setzt. Und noch grundlegender geht es bei Sibylle Anderl zu, die nach den Bedingungen des Lebens im Universum sucht, nicht um sich von unserem Leben zu entfernen, sondern um die Frage danach stellen zu können, warum es überhaupt Leben auf der Erde gibt.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Beiträge von Thorsten Nagelschmidt und Daniel Kojo Schrade. Nagelschmidt inszeniert literarisch sehr eindringlich die Situation in Chile zwischen Protest und einem autoritären Staat, zwischen sozialer Ungerechtigkeit und dem Versuch, darin zu überleben – buchstäblich und überhaupt. Der Text – als Gespräch junger Chilenen gestaltet – fesselt. Nicht weniger eindringlich sind die Bilder des Künstlers Daniel Kojo Schrade, denen als Echos kurze Textpassagen gegenübergestellt sind. Sie berichten von Episoden, in denen Schrade die Versuche des Überlebens in alltäglichen Rassismuserfahrungen in ihrer Brutalität und Banalität darstellt. Beides, die literarische und bildlich-textliche Form sind von einer Intensität, die dieses Kursbuch sehr bereichern.

Den Schluss bildet wieder Peter Felixbergers Kolumne FLXX, diesmal mit einem Stück über Komplexität, unter anderem aus der Perspektive von Ameisen betrachtet. Und den Anfang macht mit dem 30. Brief eines Lesers Knut Cordsen. Vielen Dank dafür.

Knut CordsenBrief eines Lesers (30)

Auch das Kursbuch ist eines: ein Überbleibsel. Ein »Überlebsel«, wie man einst das englische Wort »survival« eindeutschte – seinerzeit, als der britische Anthropologe Edward Burnett Tylor, im 19. Jahrhundert war das, über Handlungen, Sitten und Gebräuche schrieb, die einer verklungenen Kulturepoche, einem »erloschenen Kultus« (Meyers Großes Konversations-Lexikon, 1909) und »früheren Culturgrad« (Friedrich Nietzsche, in dessen Nachlass sich eine Notiz zum »Überlebsel« findet) entstammten und deren Sinn sich den Nachgeborenen kaum mehr erschließe, ja »oft ganz unverständlich geworden« sei. Gut, ganz so ist es bei dieser altehrwürdigen Zeitschrift, dem Überlebsel Kursbuch, glücklicherweise noch nicht gekommen.

Gegründet wurde es von einem, der sich heute selbst als »ein Relikt aus dem zwanzigsten Jahrhundert« bezeichnet in seinem Buch Fallobst. Seltsamerweise empfindet Hans Magnus Enzensberger diesen Status als Relikt weder als Nachteil noch als Defekt – »eher so, als hätte man den Jüngeren etwas voraus«. Vielleicht wird gerade in unseren Zeiten etwas voreilig geurteilt, dies oder das habe »sich überlebt«: Das Bargeld ist es für die einen, ganze Geschäftsmodelle sind es für die anderen. Oft steckt Wunschdenken dahinter. Ganz deutlich ist das an einem viel zitierten Satz Wladimir Putins von 2019 abzulesen: »Die liberale Idee hat sich endgültig überlebt.« Kaum hatte die Pandemie in diesem Frühjahr ganze Bürotürme und also auch den Post Tower in Bonn verwaisen lassen, gab der Personalvorstand der Deutschen Post, Thomas Ogilvie, in der Süddeutschen Zeitung zu Protokoll: »Das starre Präsenzmodell hat sich überlebt, es geht um eine bedarfsgerechte Anwesenheit.«

Als Konsumenten werden wir seit Langem schon darauf konditioniert, Dinge für veraltet zu halten: Bereits beim Kauf von Laptops und Smartphones wissen wir um deren vom Hersteller bei der Fertigung einprogrammierten Verschleiß, wofür Ökonomen schon in den frühen 1930er-Jahren den Begriff »geplante Obsoleszenz« oder – schöner – »Produktvergreisung« erfunden haben. Das »Endgerät« heißt schließlich nicht umsonst so. Dass auch jedem Denkmal eine – freilich nicht so leicht abzuschätzende – Obsoleszenz eingeschrieben ist und es somit ein historisches Relikt par excellence darstellt, zeigen die Sockelstürze der vergangenen Monate. Die in den Vereinigten Staaten wie in Europa einsetzende Denkmälerdämmerung, die Kritik an Heldenstatuen für Sklavenhalter und brutale Kolonisatoren, rief einem jene Zeilen in Erinnerung, die Robert Musil am 10. Dezember 1927 in einem Feuilleton in der Prager Presse geschrieben hatte. Er störte sich an der Machart der überlebensgroßen Standbilder und daran, »wie rückständig unsere Denkmalskunst ist, verglichen mit der zeitgenössischen Entwicklung des Anzeigenwesens« (eine bemerkenswert hellsichtige Feststellung). Musil weiter: »Mit einem Wort, auch Denkmäler sollten sich heute, wie wir es alle tun müssen, etwas mehr anstrengen. Ruhig am Wege stehen und sich Blicke schenken lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von einem Monument mehr verlangen … Warum greift der in Erz gegossene Held nicht wenigstens zu dem anderwärts längst überholten Mittel, mit dem Finger an eine Glasscheibe zu klopfen? Weshalb drehen sich die Figuren der Marmorgruppe nicht umeinander, wie es bessere Figuren in den Geschäftsauslagen tun, oder klappen wenigstens die Augen auf und zu? Das Mindeste, was man verlangen dürfte, um die Aufmerksamkeit zu erregen, wären bewährte Aufschriften wie ›Goethes Faust ist der beste!‹ oder ›Die dramatischen Ideen des bekannten Lyrikers X. sind die billigsten!‹. Leider wollen das die Bildhauer nicht. Sie verstehen, wie es scheint, nicht unser Zeitalter des Lärms und der Bewegung. Wenn sie einen Herrn in Zivil darstellen, dann sitzt er reglos auf einem Stuhl oder steht da, die Hand zwischen dem zweiten und dritten Knopf seines Rockes, auch hält er zuweilen eine Rolle in der Hand, und es zuckt keine Miene in seinem Gesicht. Er sieht gewöhnlich aus wie die schweren Melancholiker in den Nervenheilanstalten. Wenn die Menschen nicht für Denkmale seelenblind wären und bemerken würden, was oben vorgeht, so müßten sie, wenn sie vorbeikommen, das Gruseln haben wie an den Mauern eines Irrenhauses.«

Natürlich ist all das mit ironischem Soupçon formuliert. Man kann nur hoffen, dass die Ironie zu Musils Lebzeiten einen besseren Stand hatte als heute, wo ihr Reliktcharakter vor allem in den todernsten sogenannten sozialen Medien (»irony off«) jeden Tag aufs Neue offenbar wird. Man darf davon ausgehen, dass der alte Otto-Gag der Autorengruppe Gernhardt/Eilert/Knorr aus dem Seniorenheim – »›Seid ihr alle da?‹ – ›Jaaaa!‹ – ›Aber nicht mehr lange!‹« – heutzutage als »Altersrassismus« diskutiert werden würde. Es gibt einfach sehr viele »Berufsernstbolde« (Otto Waalkes) unter den Twitterati.

Ein Lob des Relikts, das in der Rubrik »Brief eines Lesers« erscheint, muss nicht zuletzt natürlich das Überlebsel des Leserbriefs als unbedingt erhaltenswert verteidigen. Bei all dem Hass und der Häme, die sich im digitalen Raum breitmacht, lernt man den vordem als oberlehrerhaft bespöttelten Leserbriefschreiber auf einmal wieder schätzen. Die allermeisten Hörerbriefe, die einen beim Rundfunk erreichen, sind von ausgesuchter Höflichkeit und Klugheit. Man kann dem Philosophen Markus Gabriel nur zustimmen, wenn er in seinem jüngsten Buch Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. Jahrhundert eine Gefahr darin erkennt, »dass moralische Selbstverständlichkeiten wie der Wert des Respekts gegenüber Menschen, die wir (noch) gar nicht kennen, online außer Kraft gesetzt sind. Das beweisen die Kommentarspalten jedes sozialen Mediums genauso wie diejenigen, die von traditionellen Presseportalen freigeschaltet werden. Die Bereitschaft, fremde Menschen zu beschimpfen, ohne irgendeinen Versuch zu unternehmen, sie zu verstehen, ist deutlich höher als bei klassischen Leserbriefformaten, was einfach daran liegt, dass es online keinerlei zeitlichen Abstand und keinen Filter gibt zwischen dem Impuls, seine Meinung zu äußern, und der Möglichkeit, sie umgehend publik zu machen.« Möge also auch dem klassischen Leserbrief sein Überleben, sein »Überlebnis« (Ulla Unseld-Berkéwicz) gesichert sein – nicht nur im Kursbuch.

Wolfgang SchmidbauerCorona erlebenEin notwendiger Zwischenruf

1969 saß ich an meiner Promotion über die psychologische Deutung von Mythen und verdiente meinen Lebensunterhalt als Medizinjournalist. In diesem und im folgenden Jahr forderte eine Influenza-Pandemie, deren Ursprung in Hongkong lag, weltweit mindestens zwei Millionen Todesopfer. In der Bundesrepublik Deutschland starben etwa 40 000 Menschen mehr als sonst. Auf dem Gebiet der DDR schätzte man ebenfalls viele Tausend Opfer. Statistiken darüber lieferte das sozialistische System ebenso wenig, wie es Aussagen über die Suizidrate seiner Bürger traf.

Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden und Brustschmerzen waren die ersten Symptome. Das Fieber stieg rasch auf bis zu 40 Grad. Spezifische Medikamente oder einen Impfstoff gab es nicht. Die Krankenhäuser waren überfüllt, die Patienten lagen auf den Gängen, die Weihnachtsferien 1969 wurden verlängert, weil wegen der hohen Krankenzahlen kein geregelter Unterricht möglich war.

Die Meldungen zur Pandemie blieben im Kleingedruckten. »Katastrophale Lage durch Grippe in den USA«, »Zwölf Millionen Italiener grippekrank« oder »Legt Grippe Trambahn lahm? 490 Fahrer und Schaffner erkrankt« waren damals Randnotizen in der Süddeutschen Zeitung. Sie alarmierten niemanden. Ich nahm an den Redaktionskonferenzen des Ärztemagazins Selecta teil, dessen Mitarbeiter ich war. Für die Grippewelle interessierte sich niemand. Die Themen am Tisch waren die Transplantationschirurgie und die Contergan-Affäre; Grippeviren und die von ihnen verursachte Übersterblichkeit konnten das Interesse der Chefredaktion nicht wecken.

Ebenso wie die Asiatische Grippe rund zehn Jahre zuvor galt die Hongkong-Grippe nicht als Gefahr, vor der man sich schützen muss, eher als Schicksal, das die Bevölkerung schon irgendwie bewältigen würde. Dass die echte Grippe eine schwere Erkrankung ist, war allgemeines medizinisches Wissen. Es führte aber zu keinerlei Maßnahmen zur Vorbeugung. Die Wirtschaft litt, viele Mitarbeiter waren im Krankenstand, Todesfälle häuften sich. Das wurde hingenommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Fachliteratur, die ich zwischen 1960 und 1970 gut kannte, auch nur ein Autor davon gesprochen hätte, dass es sinnvoll sein könnte, in der Öffentlichkeit eine »chirurgische« Maske zu tragen. Ihr Ort war der Operationssaal, draußen hatte sie nichts zu suchen.

Angesichts der Corona-Pandemie knapp 50 Jahre später ist alles anders. Während die früheren Epidemien als »Wellen« angesprochen wurden (und damit ein Naturphänomen imaginiert wird), beherrscht jetzt eine (Corona-)»Krise« über Monate hin alle Medien – führende Politiker bemühen gar Kriegsrhetorik. Ansteckungen und Todesfälle wurden 1969/70 geschätzt und nachträglich aus dem Vergleich mit dem Durchschnitt der Todesfälle objektiviert. Jetzt werden Infektionen und Todesfälle von Anfang an gezählt; alle Länder, die Statistiken liefern, werden verglichen. Die internationale Aufmerksamkeit für diese Vergleiche lässt sich durchaus mit der für den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele vergleichen – die wegen der Pandemie aber abgesagt wurden. Auch das wäre in den 60ern undenkbar gewesen.

Nicht weniger dramatisch als die wirtschaftlichen Folgen, die aus dem Umgang mit dem neuartigen Virus resultieren, ist heute die hohe und ganz anders gelagerte Betroffenheit der Menschen. Sie führt zu einer emotionalen Verunsicherung, die wohl noch über die Folgen des Selbstmord-Terrorismus zur Jahrtausendwende oder der Bankenkrise ein knappes Jahrzehnt später hinausgehen. Bereits nach SARS-Infektion (schweres akutes respiratorisches Syndrom), dessen Erreger dem Corona-Virus ähnlich ist, wurden die psychischen Folgeschäden als gravierender eingeschätzt als die organischen, nachzulesen etwa in Steven Taylors Die Pandemie als psychologische Herausforderung.1

Während die früheren Grippewellen in ihrer durchaus gravierenden Bedrohung erfolgreich verdrängt werden konnten, ist 2020 die Verdrängungsdecke gerissen. Jetzt diskutieren wir, ob wir in die Welt »vor Corona« zurückkehren können – und ob wir das überhaupt wollen.

Die wissenschaftlichen – und zum Teil umstrittenen – Kritiker und Kritikerinnen des Lockdowns wie Wolfgang Wodarg, Karin Mölling und Sucharit Bhakdi hatten die Zeit der epidemischen »Wellen« noch miterlebt. Die jüngeren Forscher, die im Verlauf der »Krise« sehr populär wurden, waren zur Zeit der Hongkong-Grippe noch nicht geboren (Christian Drosten etwa ist Jahrgang 1972). Die Vertreter des »neuen« Umgangs stehen im Zenit ihrer Karriere, Mölling und Bhakdi sind emeritiert.

Vom Fatalismus zur Erregung

Die Haltung der Ärzte wie der Bürger blieb 1970 fatalistisch. Sie lässt sich so zusammenfassen: Gegen Viren kann man wenig machen. Die körpereigene Abwehr der Gesunden reicht aus, um die Infektion zu überleben. Die Opfer unter den bereits Erkrankten nehmen wir in Kauf.

Nachdem Christiaan Barnard 1967 das erste menschliche Herz erfolgreich transplantiert hatte, wurde die Aufmerksamkeit der medizinisch Interessierten allein von der Chirurgie beherrscht. Um die durch immer gewagtere Eingriffe über Tage hin in einen Zustand zwischen Leben und Tod versetzten Transplantationspatienten am Leben zu erhalten, wurde die Intensivmedizin gefördert und weiterentwickelt. Diese Disziplin spielt im Umgang mit Covid-19 eine wichtige Rolle. Staatliche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger werden jetzt damit gerechtfertigt, dass ohne eine Kontrolle der Epidemie die intensivmedizinische Versorgung zusammenbricht. Auf die Paradoxie, dass Menschen plötzlich Opfer für ein Gesundheitssystem bringen sollen, das doch eigentlich für die Menschen da ist, hat jüngst der Züricher Philosoph Olivier Del Fabbro hingewiesen.2

In der Diskussion zwischen Jürgen Habermas und Klaus Günther in der ZEIT vom Mai 2020 wurde deutlich, dass die Väter des Grundgesetzes keine Ahnung von den Möglichkeiten der Intensivmedizin hatten. Aus diesem Grund war auch keine politische Situation denkbar, die verlangen würde, Grundrechte einzuschränken, um die Verfügbarkeit einer optimalen medizinischen Versorgung zu sichern.

In einer technisch-wissenschaftlich aufgeklärten Welt schmilzt der Fatalismus dahin wie die Gletscher im Klimawandel. Naturkatastrophen bedeuteten jahrhundertelang nichts außer der Nichtigkeit des Menschen im Angesicht der Naturgewalten. Heute ruft der Mensch die Naturkatastrophen selbst hervor. Sie sind mit moralischer Bedeutung aufgeladen und strapazieren nicht nur die materielle Leidensfähigkeit, sondern auch die seelische durch Schuldgefühle und Zorn.

Forscher leben riskant, wenn sie uns den Spiegel vorhalten und das gute Gewissen rauben. Sie wecken den Affekt, einen Boten für seine Botschaft zu strafen. Inzwischen gibt es Eiferer, die Virologen mit Morddrohungen verfolgen. Plakate, auf denen »Corona-Kritiker« hierzulande Immunologen beschimpfen, wirken geradezu zivilisiert gegenüber einer Aktion im afrikanischen Womé, wo 2014 acht Experten verschwanden, die über Ebola forschen wollten. Suchtrupps fanden die Leichen später in einer Zisterne.

In der Tat haben Forscher düstere Botschaften überbracht, von denen wir 1970 nichts wussten. Der Blick auf Viren hat sich radikal verändert. Den wichtigsten Einbruch in eine Front der Sorglosigkeit verursachte das HIV-Virus. Es hat dem Mythos vom starken Immunsystem als Schutzmacht ein ebenso jähes Ende bereitet wie der angstfreien Promiskuität.

Eine HIV-Infektion wird ganz und gar nicht von einem intakten Immunsystem »hinweggefegt«. Im Gegenteil: Die Erreger dringen in die Zellstrukturen der körpereigenen Abwehr ein und legen diese lahm. Zum ersten Mal wurde bei HIV ein Test zum Orakel über Gesundheit oder Siechtum.

Der Mythos des todbringenden Virus

Obwohl HIV-Infizierte heute behandelt werden können und die Ansteckung nicht mehr tödlich ist, hat dieser Schock das Bild der Virusinfektion ebenso radikal verändert, wie er die Forschung auf diesem Gebiet beschleunigte und intensivierte. Von da an ist der Mythos vom todbringenden Virus in den Medien fest verwurzelt; er kann auf Leinwand und Bildschirm jederzeit epidemisch werden.

Im Kinofilm Outbreak – Lautlose Killer will ein General eine Stadt bombardieren, um die menschliche Quelle einer tödlichen Epidemie auszuradieren, ehe sie das ganze Land erfasst. Glücklicherweise entdecken die Spezialisten gerade noch rechtzeitig das Gegenmittel. Im Fernsehen gefährden Terroristen das Leben von Millionen mit einem gefüllten Reagenzglas und werden in letzter Minute abgehalten, es über New York auszukippen.

Waren deshalb 2020 so viele Regierende bereit, die wirtschaftlichen Interessen ihrer Länder zurückzustellen? Vermutlich nicht nur, aber auch. Ich denke nicht, dass sich der radikale Schritt »von der Welle zur Krise« allein darauf zurückführen lässt, dass seit Aids und Ebola die Menschen mehr Angst vor Viren haben. Auch die zwischenmenschliche Haltung und das gesellschaftliche Klima haben sich verändert. Seelische Verletzungen spielen heute eine größere Rolle. Sexuelle Übergriffe auf Kinder galten in den 1960er-Jahren als ekelhafte Bagatelle, manchmal sogar als »Befreiung« der kindlichen Sexualität. Heute alarmieren sie die Bevölkerung; der Strafrahmen wurde erweitert und verschärft.

Als ich 1948 eingeschult wurde, war es noch selbstverständlich, dass sich die Lehrerin durch den »Tatzenstock« Respekt verschaffte. Schläge auf die flache Hand galten als legitimes Erziehungsmittel. Wir haben langsam, Schritt für Schritt, die teils militärisch geprägten, teils faschistisch akzentuierten Vorstellungen über die Privilegien der Starken abgebaut.

Wer auch immer die körperliche und seelische Integrität anderer verletzt, wie auch immer er oder sie es tut – weit über die Gesetze hinaus, die solche Täter verfolgen, greifen auch die Medien nach diesen Fällen und prangern sie an. Der Staat darf nicht mehr träge sein, wie er es in diesen Punkten früher war.

Das Verbot von physischen Strafen, ein anderes Verständnis von Sexualität, die Einsicht, dass Vergewaltigung auch in der Ehe ein Verbrechen ist, das geschärfte Bewusstsein für den Missbrauch von Kindern, für die sexuelle Nötigung in Abhängigkeitsverhältnissen – das alles waren Schritte zu mehr Empathie in Schwächere, Schranken gegen den Vorrang der Starken. Es war ein langer und langsamer Weg. Gebahnt haben ihn mehrere Generationen in wachsendem Gefühl für die Verletzlichkeit des Lebens.

Die fatalistische Haltung gegenüber Epidemien läuft auf das soldatische Motto hinaus: Der Gute hält es aus; um den Schlechten ist es nicht schade. Der Gedanke, dass jedes einzelne Leben kostbar ist und die Rede von Kollateralschäden inhuman, hat mehr und mehr an Macht gewonnen. Wer – wie ich – im Krieg geboren und in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, spürt diese Veränderungen deutlicher als andere. Vielleicht ist das, was 2020 geschehen ist, auch ein Zeichen dafür, dass die Nachkriegszeit (die ja, anders als der Krieg, kein fassbares Ende hat) definitiv vorbei ist. Der Gedanke, das Volk hart zu machen für den nächsten Krieg, hat keine Schlagkraft mehr. Es dominiert die Sehnsucht nach sicheren Grenzen, nach einer wieder überschaubaren Welt.

Die Bedingungen der Immunabwehr

Zwischen dem Problem und dem Dilemma zu unterscheiden, ist ein Denkmodell, das uns in schwierigen Situationen weiterhilft. Während das Problem gelöst werden kann, ist das Dilemma unlösbar. Grundsätzlich ist die Struktur eines Problems also einfach. Beim Dilemma wird es kompliziert. Die Corona-Krise der vergangenen und der aktuellen (Sommer-)Monate demonstriert die Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, wenn wir mit der Struktur des Dilemmas konfrontiert sind und darüber hinaus das fatalistische Denken einem empathischen gewichen ist.

Ansteckung ist ein typisches Problem mit klarer Ansage: Ich bin entweder infiziert oder nicht. Das Dilemma meldet sich, sobald wir uns über die komplexen Bedingungen der menschlichen Immunreaktion informieren, die darüber entscheidet, ob und wie wir eine Virusinfektion bewältigen. Wenn ich kategorisch verbiete, dass alte Menschen in Heimen von ihren Angehörigen besucht werden, schütze ich sie hoffentlich vor Covid-19. Gleichzeitig löse ich aber womöglich eine Depression aus, die ihre Abwehr so sehr schwächt, dass sie einem der Keime erliegen, die schon vorher im Heim zirkulierten.

Die Indifferenz des fatalistischen Denkens konnte Normalität erhalten, die heute durch perfektionistischen Eifer eingeschränkt wird. Auf dem Weg zum einfühlenden Denken haben wir erst den halben Weg zurückgelegt. Es wurde und wird nach wie vor über Maßnahmen debattiert, die für einen minimalen Gewinn an Kontrolle den Menschen Möglichkeiten rauben, sich überhaupt noch sicher und geborgen zu fühlen in dieser neu geschaffenen Sozialwelt. Jogger im Stadtpark festnehmen? Verbieten, dass mit Hunden Gassi gegangen wird? Vor allem in Ländern, die erneut steigende Fallzahlen berichten, flammen solche Diskussionen über Maß und Mitte wieder auf.

Obwohl der Fatalismus der vergangenen Jahrzehnte passé ist, hat der hohe Organisationsgrad des modernen Zusammenlebens eine wenig reflektierte Entwicklung hin zu einem eher kalten Denken in simplen Alternativen induziert. Eine auf plakative Vereinfachung zielende Konstruktion des medialen Events gibt vor, wir könnten ein Dilemma in ein Problem zurückverwandeln – mit schwerwiegenden Folgen. Wer in Zeiten großer Unsicherheit die Gefahr erst verleugnet und dann durch »radikale« Gegenmaßnahmen wieder Punkte gewinnen möchte, tut den Bürgern keinen Dienst.

Die Ansteckung ist ein Problem – die Unterstützung des Immunsystems ein Dilemma

Nicht die realistische, sondern die dramatische Gefahr, nicht der statistisch viel häufigere Autounfall, sondern der unwahrscheinlichere Flugzeugabsturz stimuliert unsere Fantasie und prägt unsere Ängste. Die Nachrichten im März von Überlastung der Kliniken, einer riesigen Zahl drohender Todesfälle und jetzt im Sommer von wirtschaftlichem Niedergang nie da gewesenen Ausmaßes waren und sind unter dem Gesichtspunkt des kalten, problemlösenden Denkens korrekte Warnungen.

Wenn wir aber nicht problemlösend, sondern empathisch denken, bemerken wir den Schaden, den solche Bilder anrichten. Nur weil er sich schlechter objektivieren lässt, muss er nicht geringer ausfallen als das Risiko durch den Kontakt mit dem Virus.

Wenn ich von vielen Tausend Corona-Toten in den unterschiedlichsten Erdteilen lese oder höre, wird auf den subtilen, aber unzweifelhaft belegten Wegen der Psychoimmunologie mein Glaube gebrochen, dass ich selbst eine Ansteckung verkraften kann. Da nützt es nicht viel, wenn sich bei genauerem Hinsehen zeigt, dass Verstorbene überwiegend schon vor der Infektion geschwächt waren.

In den Ermutigungsansprachen der politischen Führer weltweit dominiert eine schiefliegende Sicherheit, die oberste Priorität für Gesundheit und Leben zu kennen und sich energisch für sie zu entscheiden. Der populärste Mann ist nun, von der Welle des Events nach oben gespült, derjenige Landesvater, der das Gemeinwohl durch harte Restriktionen sichert. Leben vor einem schnellen Tod an definierter Ursache zu bewahren, schenkt den Virologen weltweit eine Expertenmacht, um die sich etwa die Klimaforscher seit Jahren vergeblich bemühen.

Wir werden erst in den kommenden Jahren einigermaßen beurteilen können, welche der politischen Entscheidungen, die in der Corona-Krise getroffen wurden, für die Gesundheit der Menschen auf dem Planeten segensreich, welche schädlich waren. Je länger wir mit dem Virus leben, desto stärker wird sich Covid-19 in Einzelschicksale auflösen, desto mehr werden neben den Virologen auch Forscher zu Wort kommen, die sich theoretisch und praktisch mit der menschlichen Widerstandskraft beschäftigen.

Sicher wissen wir schon heute, dass Ängste und Depressionen das Immunsystem schwächen. Es wurde viel versprochen, um die Menschen zu entlasten, die um ihre Zukunft bangen, weil ihre wirtschaftliche Existenz und ihre Aussicht auf einen anerkannten Ort in der Gesellschaft gefährdet wurden. Aber Reden über unbürokratische Hilfe lösen keine individuellen Krisen, sie machen sie nur kurze Zeit erträglicher – und diese Entlastung schlägt in ihr Gegenteil um, wenn zu viel versprochen wurde. Ein Künstler, dem staatliche Verbote Auftritts- und Verdienstmöglichkeit genommen haben, stellt zuversichtlich einen Antrag. Er gerät unter eine Lawine von Formularen, die Zuständigen sind ins Homeoffice verschwunden und schicken erst einmal seitenweise Text, fordern ein Dutzend Bestätigungen in beglaubigter Abschrift.

Unter rascher Hilfe stellt sich ein geplagter Mensch vor, dass er zu einem anderen Menschen Kontakt findet, der ihm zuhört, sich in seine Lage versetzt, vielleicht das eine oder andere Dokument studiert, um Missbrauch auszuschließen. Nach ein paar Stunden wird die Hilfe bewilligt.

Das kalte Denken geht immer vom Negativen aus und sucht Kontrolle um jeden Preis. Das warme Denken orientiert sich an der Empathie. Es leugnet nicht die Gefahr, aber auch nicht die Tatsache, dass die meisten Menschen Vertrauen verdienen und es erst einmal darauf ankommt, ihnen Sicherheit zu geben. Es fließt leicht von den Lippen und in die Tastaturen, dass der Staat für die Bürger da ist. Wer aber etwas von einem Staat möchte, der in der Krise behauptet hat, alles für die Bürger tun zu wollen, stößt auf jenes kalte System, dessen Überwindung ihm soeben zugesagt wurde.

Die Corona-Krise produziert Gewinner und Verlierer in einer bisher nie da gewesenen Selektion und Intensität. Wer mit einem kleinen Laden, einer Ich-AG als Musiker, Theatermacher, Autor bisher gut durchgekommen ist, sieht bedroht, woran sein Herz hängt. Wer sich über den Trott als Beamter geärgert hat, sieht nun den Segen eines festen Gehalts und einer sicheren Pension in leuchtenden Farben.

Kinder bewältigen die Infektion beileibe nicht nur deshalb am besten, weil ihr Immunsystem gut trainiert ist. Sie machen sich in der Regel auch weniger Sorgen als die Erwachsenen, sie fühlen sich krank, wenn sie krank sind, legen sich ins Bett, wenn sie fiebern, und stehen auf, wenn es ihnen besser geht.

Anders die ehrgeizigen, sportlichen Erwachsenen, die schon in Vor-Corona-Zeiten lebensgefährliche Verläufe von Lungenentzündungen provozierten. Sie reden ihre Grippe klein und unterdrücken die Symptome mit schnell eingeworfenen Medikamenten, um weiterarbeiten zu können.

Wenn sie dann mit schwersten Symptomen zusammenbrechen, wird das gegenwärtig gerne der Unberechenbarkeit des Erregers zugeschrieben, nicht der Unfähigkeit der Erkrankten, ihren inneren Zustand ernst zu nehmen. Wenn die Corona-Krise der Menschheit hilft, sich ein wenig von dem Raubbau an seelischen Ressourcen zu distanzieren, kann sie auch eine wohltätige Seite haben.

Wer will noch Held sein?

Als sich im April auf einem französischen Flugzeugträger nahezu tausend junge Soldaten mit dem Corona-Virus infizierten, empörte sich die internationale Presse über den Mangel an Voraussicht, Schutzkleidung und Ähnlichem. Ein »Skandal« sei das, es wurden gar gerichtliche Klagen erwogen. Was wir aus dieser Empörung lernen können, ist eine bemerkenswerte Eintrübung des Denkens, denn: Überwog nicht das Positive? Die Matrosen haben die Infektion zwischenzeitlich hinter sich, fast alle Verläufe waren glimpflich, niemand ist gestorben – an sich auch nicht verwunderlich in einer Population junger und fitter Personen.

Nicht weniger angesteckt von der problematischen Haltung einer unbedingten Vermeidung scheint Peter Laudenbach, Autor eines Textes über das Theater in diesen Zeiten im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung: »Problematisch ist in Corona-Zeiten nicht nur jede Form körperlicher Nähe, sondern schon leidenschaftliche, laute, also unter Umständen auch feuchte Aussprache ohne einige Meter Sicherheitsabstand, von Kussszenen ganz zu schweigen.« 3 So wird jedes Repertoire »unspielbar« und der Prinzipal des Wiener Burgtheaters, Martin Kušej, geschulmeistert, weil er dagegen protestiert, auf der Bühne »Sicherheitsabstand« zu verordnen. Laudenbach: »Ein Leiter einer öffentlich finanzierten Institution, der das Wort ›Sicherheitsabstand‹ in Anführungszeichen setzt, hat offenbar noch nicht ganz verstanden, in welcher Situation sich die Gesellschaft, und mit ihr das Theater, befindet.«

Wer da etwas nicht verstanden hat, ist nicht der Intendant. Es gibt auch in Zeiten einer drohenden Pandemie »sichere« Nähe. Zumal man Schauspieler testen und erst dann aufeinander loslassen kann, wenn ausgeschlossen ist, dass einer das Virus trägt. Was bleibt von Kunst übrig, wenn Schulmeister und Rechthaber die Zeichen der Zeit so deuten, dass die Vermeidung einer Infektion nicht nur zur ersten, sondern zur alleinigen Bürgerpflicht wird?

Die blindwütige Prophylaxe einer im Einzelfall sehr häufig harmlosen, oft symptomfreien, aber im exponentiellen Wachstum bedrohlichen Infektion deutet an, dass wir die schuldige Variante des Corona-Virus nicht als Naturphänomen, sondern als Feind begreifen. Dafür spricht auch der Mythos von der aus chinesischen Laboren entkommenen Biowaffe. Feind ist Feind, immer und überall. Es gibt keine Bedingungen, unter denen wir aufhören dürfen, gegen ihn anzukämpfen, auch nicht auf einem gut ausgerüsteten Schiff, das in den Weiten des Ozeans bestens davor geschützt wäre, die Infektion dorthin zu tragen, wo sie andere Menschen erreicht, die ihr nicht den gleichen Widerstand entgegensetzen können wie die Mitglieder der französischen Besatzung.

In die Köpfe brennt sich die zu Beginn schon erwähnte Metaphernsprache des Krieges und das Bild eines »typischen« Infizierten, der auf einer Intensivstation mit unsicherem Ausgang beatmet wird. Dass die meisten Covid-19-Kranken »nur« fiebern und husten, die Infektion oft auch fast symptomlos verläuft, spielt für die diffuse Angst der Bürger keine Rolle.

In der kriegerischen Rhetorik von der »dunkelsten Stunde der Menschheit«, der »größten Gefahr« wird die Kränkung eines globalisierten Größenwahns fassbar, dass ein mikroskopisch kleines Eiweißbündel das ganze Getriebe stoppen kann. Mikroben sind Teil der Natur, viele sind nützlich, andere gefährlich, aber wie einen Feind »besiegen« können wir sie niemals.

Die kriegerische Metapher bereitet unser Denken und Fühlen nicht darauf vor, die Ambivalenz der Infektion zu erkennen: Überstehe ich sie, bin ich gegenwärtig und noch so lange, bis eine gute Impfung entwickelt wird, wenn nicht immun, dann aber doch einen großen Schritt weiter. Das Todesszenario, das die Berichterstattungen in hohem Maß prägt, ignoriert diese Ambivalenz. Es ist kalt und dramatisch, es lässt keinen Raum für Erfolgsgeschichten, Zuversicht oder auch nur für den integrativen Gedanken, als Mensch Teil der Natur zu sein und ihr nicht feindlich gegenüberzustehen.

Quarantäne weckt den Blockwart in Männern wie Frauen. Sie lässt gegen Leichtsinn polemisieren und behaupten, wer sich optimal zurückziehe, sorge dafür, dass der Spuk schnell verschwindet. Auch wenn private Feiern in einem gewissen Rahmen wieder erlaubt sind: Wer durch ein Fenster erspäht, dass drinnen Freunde feiern, ruft schon mal die Polizei.

Blinder Glaube an den Götzen der Todesvermeidung für alle und um jeden Preis hat die Macht übernommen. Und in jungen Menschen, in denen der Drang zum Amüsieren steckt, entlädt sich der Frust, wenn die Polizei versucht, Regeln durchzusetzen, wie etwa jüngst auf dem Frankfurter Opernplatz oder in der Stuttgarter Innenstadt. Wenn es noch einen Beweis für die Entbehrlichkeit des realen Helden in der Konsumgesellschaft braucht: Das Jahr 2020 lieferte ihn. Die Kirchen, in denen wir immerhin noch Bilder eines gekreuzigten und auferstandenen Helden sehen könnten, waren lange Zeit geschlossen.

Der Vergleich mit historischen Seuchen wie der Pest ist schief. In der Antike oder im Mittelalter wäre eine Infektion, welche fast alle Gesunden überleben, nicht einmal der Geschichtsschreibung überliefert worden. Damals fehlte die heute umfangreiche Gruppe chronisch Kranker, die keine zusätzliche Schädigung mehr vertragen können (und die, statistisch korrekt, aber im Einzelfall oft voreilig, mit den Alten gleichgesetzt werden).

Abgesehen von Diktatoren, die ihre Medien gut unter Kontrolle haben, begann im März 2020 eine manchmal absurde Konkurrenz, wer eine Quarantäne, die das öffentliche Leben lahmlegt, radikaler durchsetzt als der andere. Frische Luft, das Vitamin der Lunge, wurde in einigen Staaten zur verbotenen Frucht, weil den Menschen nicht zugetraut wurde, vernünftige Sicherheitsregeln zu befolgen und beim Spaziergang Distanz zu halten.

Freiheiten wurden im Dienst der Sicherheit abgeschafft, weil sich kein demokratischer Politiker leisten kann, dass ihm das Wählervolk den Tod von Angehörigen zuschreibt, den sein energischeres Handeln hätte vermeiden können. Darin eine Wende zur Humanität schlechthin zu sehen, wäre allerdings voreilig: Es ist ein Event, das Wählerstimmen sichert, nicht mehr und nicht weniger. Die Ereignisse bestätigen nur die Schwäche der Demokratie, wenn es darum geht, einen richtigen, aber unbeliebten Kurs zu steuern.

In der Umweltpolitik ist das schon sehr lange nicht zu übersehen. Das Leben von Menschen zu gefährden, störte die Entscheider noch nie, solange der Tod als Opfer einer unvermeidlichen Verteidigung der eigenen Nation gerechtfertigt werden konnte oder aber erst nach einigen Wahlperioden zuschlagen würde. Wer Atomkraftwerke bauen lässt, ist mindestens so gefährlich wie der Leugner von Corona-Gefahren. Schon Karl Marx hat erkannt, dass »Nach uns die Sintflut« das durchgängige Motto des Kapitals ist, nicht das eines vom aufstrebenden Bürgertum gefährdeten Feudalherrn.

Die Corona-Gefahr ist zum Tagesgeschäft geworden, sie ist aktuell. Wer denkt, der Shutdown und die ihm folgende Wirtschaftskrise entferne uns garantiert von der Macht des Kapitals, hat seinen Marx nicht studiert, denn Krisen und radikale Umbauten sind ganz und gar das Geschäft des Kapitalismus. Schon zaubern sich lohnende Perspektiven in die ökonomische Wüstenei. Schon die Tests sind ein gutes Geschäft, das die Aktien auf Kurs hält. Eine Impfung brächte den Profit des Jahrhunderts. Wer aber wird durchsetzen, dass die gegenwärtige Wachstumskrise durch das Einlenken auf den von der Klimakrise geforderten Kurs verarbeitet wird und nicht durch schnelleren, größeren Raubbau, wie es die bisherige Dynamik des Kapitals erfordert?

Der Basler Psychiater Daniel Sollberger kann sich drei Ausgänge vorstellen: 4

Erstens die eilfertige Wiederherstellung des früheren Zustandes der instabilen Normalität des Konsumismus, zweitens eine passive Resignation, in der sich die Menschen an charismatische Führer anlehnen, oder drittens Einsicht in die grundlegende Endlichkeit des Lebens, die Entschleunigung und Solidarität mit sich bringt, verbunden mit einer neuen Identität als Erdenbürger, die ein gemeinsames Dach haben und alles tun müssen, dieses zu stützen.

Anmerkungen

1 Steven Taylor: Die Pandemie als psychologische Herausforderung. Göttingen 2020, S. 50.

2 Olivier Del Fabbro: »Gebt mir einen Virus und ich werde die Welt aus den Angeln heben – ein philosophischer Kommentar«, in Charles Bonoy (Hrsg.): COVID-19. Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Stuttgart 2020, S. 15–20.

3 Peter Laudenbach: »Man schneidet an der Seele unseres Schaffens herum«, in: Süddeutsche Zeitung vom 23.04.2020.

4 Daniel Sollberger: »Endlichkeit und Entschleunigung. Wie wird die Covid-19-Pandemie unsere Gesellschaft verändern?«, in: Charles Bonoy (Hrsg.): COVID-19. Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Stuttgart 2020, S. 122 ff.

Ebenfalls interessant im Hinblick auf das gesamte Themengebiet: Jonathan D. Quick: The End of Epidemics. The Looming Threat to Humanity and How to Stop It. New York 2018.

Armin NassehiModi des (Über-)LebensPassen wir überhaupt in diese Welt?