7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Obelisco

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Digitales

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

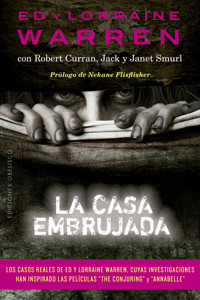

Los casos reales que han inspirado las películas de Expediente Warren. El demonólogo y la médium más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren, reciben el encargo de ayudar a una familia americana normal y corriente que se ve asediada por unas oscuras fuerzas demasiado abrumadoras y poderosas. Se trata de una historia real que conoceremos a partir del testimonio de decenas de personas: vecinos, sacerdotes, policías, periodistas, investigadores...nsoportables olores de matadero. Ruidos ensordecedores. Una criatura con pezuñas que recorre el pasillo. Ataques físicos, despiadados estrangulamientos, exorcismos fallidos, súcubos... y el terror definitivo que continúa atormentando a la familia Smurl. En este libro sorprendente, aterrador y profundamente absorbente, el periodista Robert Curran indaga en la infestación de la casa de los Smurl en West Pittston, Pensilvania, así como en los sólidos vínculos familiares que les ayudaron a sobrevivir. 'Cuesta mucho no creer esta historia... El libro está basado en el testimonio de veintiocho personas'.Publishers Weekly.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 361

Ähnliche

Ed y Lorraine Warren con Robert Curran, Jack y Janet Smurl

La casa embrujada

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Colección Estudios y Documentos

LA CASA EMBRUJADA

Ed y Lorraine Warren

1.ª edición en versión digital: febrero de 2020

Título original: The Haunted

Traducción: Daniel Aldea

Corrección: Sara Moreno

Diseño de cubierta: Enrique Iborra

Prólogo: Nekane Flisflisher

© 1988, Ed y Lorraine Warren con Robert Curran, Jack y Janet Smurl Edición publicada por acuerdo con Graymalkin Media Publishers, USA

(Reservados todos los derechos)

© 2020, Ediciones Obelisco, S.L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco S.L.

Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida

08191 Rubí - Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: [email protected]

ISBN EPUB: 978-84-9111-580-9

Maquetación ebook: leerendigital.com

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

La casa embrujada

Créditos

Prólogo

Nota del autor

Introducción

La historia de una casa extraña

Mayoría de edad

Una vida juntos

Un traslado problemático

Encuentro con una forma oscura

Evidencia mortal

La pesadilla de Jack

Entrevista con Jack Smurl

Declaración de Shelley Adams, veintitrés años de edad

Una noche violenta

El asalto

Buscando ayuda

Una llamada telefónica

Los Warren

Un espíritu violento

Satanás y sus aliados

Un experimento

Haciendo planes

Una noche movida

Un clérigo indiferente

La venganza del demonio

La llegada del equipo

Lorraine relata algunos hechos perturbadores

Extrañas picaduras

Violado por un súcubo

Una llamada telefónica prometedora

Chris hace un descubrimiento

El primer exorcismo

El demonio en la ducha

Excursión tenebrosa

Las agresiones continúan

El testimonio de María Ramos

Intrusión espeluznante

Especulaciones

La terrible verdad

Un mal reluciente

Un viaje espeluznante

El demonio contraataca

La reencarnación del diablo

Declaración de Louise Harrington

Un pequeño respiro

La huida

Un descubrimiento perturbador

La gente habla

Salir a la palestra

La calma que precede a la tormenta

El segundo ataque

La entrevista

Notoriedad

Sin piedad

La infestación se extiende

La diócesis declina

Entrevista a Erin Turner

Un desagradable incidente

El último exorcismo

El regreso

Hoy en día

Posdata

Acerca de los autores

Un especial agradecimiento y todo nuestro reconocimiento a Ed Gorman por su trabajo en este libro.

Prólogo

PESADILLAS INFANTILES

Ed y Lorraine Warren llegaron a mi vida en el momento preciso. Hoy en día soy conocida como divulgadora de misterio y una gran amante y defensora de la existencia del mundo paranormal, sin embargo, esto no siempre fue así. Antes era una persona completamente distinta. Si hace algunos años me hubieses preguntado si creía en la existencia de un «más allá», hubiese sonreído y me habría limitado a responderte con un «No creo que los gusanos que vayan a devorar mi cuerpo tengan la capacidad de transportar mi alma al Paraíso». Y cuando alguien me preguntaba si creía o no en la existencia de un Dios, yo casi siempre respondía con la siguiente frase: «Cuando baje del cielo y se presente ante mí, empezaré a creer en él, no antes».

Siempre buscaba la forma de enfrentarme a todo el que portase una cruz colgada del cuello. Incluso me encantaba discutir con mi abuela materna con respecto a la existencia de ese «Dios bondadoso y todopoderoso» al que ella tanto amaba y respetaba. Pero tras mis hirientes palabras se escondía un terrible miedo. El miedo a estar loca.

Desde mi más tierna infancia experimenté situaciones que no tenían explicación alguna si trataba de abordarlas desde la razón. Al parecer, con tan sólo tres años, les decía a mis padres que el piso en el que vivíamos ya tenía otros inquilinos; un matrimonio de ancianos. Mi padre, escéptico, decía que aquello no eran más que juegos infantiles, pero mi madre aseguraba todo lo contrario. Ella provenía de una familia donde ver y sentir cosas «extrañas» era muy común y, al parecer, yo podría poseer ese mismo don.

Las sombras se arremolinaban a mi alrededor y en mi mente se convertían en personas, algunas translúcidas y otras de carne y hueso que, con voz propia, me decían cosas que yo no alcanzaba a comprender. «Está loca», decía mi padre. «Está más cuerda que tú y yo juntos», replicaba mi madre. Y así fue como decidí crecer instalada en un falso y férreo escepticismo que me hacía sentir (más o menos, a ratos) protegida.

Por las noches me quedaba dormida mirando hacia la puerta. Tenía un miedo atroz de que se cerrase y la oscuridad gobernase mi habitación porque sabía que, si eso llegaba a ocurrir, algo me acompañaría hasta la salida del sol; un susurro, una presencia, un frío inexplicable que se desplazaría de un lado a otro… Sabía que, si le contaba eso a mi madre o a mi abuela, ellas me iban a entender, porque aseguraban que lo que me ocurría era «normal», pero los niños del colegio, los profesores y mi padre no pensaban como ellas. Todos decían que yo estaba loca, así que me agarré al escepticismo como quien se agarra a un clavo ardiendo.

Decía no creer en Dios, pero cuando me sentía desesperada, le pedía prestada una cruz a mi abuela y me la colgaba del cuello antes de apagar la luz de mi cuarto. Decía no creer en el más allá, pero cuando tenía que atravesar el pasillo de mi casa a oscuras, lo hacía corriendo, mirando al suelo, tapándome los oídos y apretando los dientes.

Fue entonces cuando mi vida dio un giro completo. Y es que, al poco de cumplir los dieciocho años, una serie de catastróficas desdichas me empujaron lentamente a caer en la depresión, y con ésta, los eventos inexplicables que llevaba experimentando toda mi vida se tornaron aún más oscuros. Fue realmente como si mi debilidad ya no atrajera a entidades curiosas, sino a otras cuyas intenciones fueran absolutamente maliciosas. Cuando la oscuridad reinaba en casa hacían acto de presencia pasos incorpóreos, risas infantiles, fríos inexplicables, intensos hedores e incluso la presencia de un perro de grandes proporciones que, escondido bajo mi cama, empujaba el colchón hacia arriba con la intención de hacerme caer. La puerta de mi habitación, pese a estar sujetada por contrapesos, cada mañana amanecía cerrada. Y, además, por más alta que estuviera la calefacción, mi pequeño escondite siempre se mantenía a una temperatura inferior a la del resto de la casa.

Fueron muchos los eventos que llegué a experimentar aquel año, sin embargo, lo importante de éstos no fue el terror, la angustia o la incertidumbre que llegué a sentir, sino el hecho de que me acabaron empujando a creer. Aquellas experiencias me hicieron ver con mis propios ojos que lo que mi madre y mi abuela decían era completamente cierto. Que realmente había un más allá que se enredaba de un modo indescriptible con el mundo de los vivos y que, en determinadas circunstancias, nuestras peores pesadillas pueden hacerse realidad.

Fue entonces cuando comencé a buscar en bibliotecas información acerca de otras personas que hubieran experimentado eventos similares a aquéllos. Leí sobre exorcismos, demonología, poltergeist, dones espirituales, personas que decían haber vuelto de entre los muertos… Pero todo aquello eran palabras vacías para mí. No era capaz de asimilar ninguno de los conceptos porque ninguno realmente me hacía sentir «identificada». Nadie se atrevía a hablar en primera persona sobre sus experiencias, y cuando lo hacían en televisión era bajo un seudónimo, con la cara difuminada y la voz distorsionada.

Fue entonces cuando, a finales del año 2012, leí un artículo en Internet que hablaba de que al año siguiente se estrenaría una película con la etiqueta de «basada en hechos reales». Dicha película hablaba con todo lujo de detalles sobre uno de los casos investigados por un matrimonio de demonólogos de origen estadounidense: Ed y Lorraine Warren. Como cabría esperar, sentí interés por aquella peculiar pareja casi al instante y centré mis búsquedas en ellos durante varias semanas.

Descubrí que Ed fue el primer demonólogo laico reconocido por la Iglesia tradicionalista católica en Estados Unidos y que Lorraine poseía un extraño don que la hacía capaz de contactar con el más allá. Amé su historia desde la primera línea. Amé la increíble conexión que tenían el uno con el otro, pero, sobre todo, amé su franqueza.

Ed y Lorraine daban sentido a todo cuanto había leído hasta aquel momento, porque siempre, y pese a que ellos eran profundamente católicos, analizaban todo partiendo de una base escéptica. Y es que el propio Ed decía que la mayor parte de los eventos paranormales eran fruto de la sugestión. Sin embargo, cuando algo mostraba claros signos de ser paranormal debía ser tomado con seriedad y cautela, pues «nunca sabes cómo se terminarán desarrollando los eventos».

Lo que más me cautivó de esta pareja fue descubrir que jamás ganaron un solo centavo por investigar sucesos inexplicables. Aquello, bajo mi punto de vista, daba a entender que realmente realizaban dicha labor por amor a la verdad y no con la intención de generar polémicas o debates interminables en los medios de comunicación. Supongo que fue por ello por lo que los acabé convirtiendo en mi referente.

Recuerdo que, cuando se estrenó la película Expediente Warren, compré una entrada, me senté en la parte posterior de la sala y me pasé toda la proyección pegada a mi asiento y mirando la pantalla sin apenas pestañear. Su convicción, su entereza… Toda su historia me cautivó, y aunque Hollywood tiende a exagerar las cosas, la esencia de todo lo que había leído sobre ellos estaba plasmada en la gran pantalla.

En cuanto llegué a casa busqué como loca en Internet toda la información disponible sobre el caso de la familia Perron y, para mi sorpresa, encontré el nombre de muchos más: Annabelle, Arne Cheyenne Johnson, la familia Snedeker y, mi favorito, Amityville. Sin embargo, entre todos ellos, el que quizás me ayudó a comprender lo que me había estado ocurriendo más recientemente fue el caso de la familia Smurl.

Y es que dicho caso mostraba que, con hacer sencillos cambios en nuestras vidas, todo nuestro mundo puede convertirse en un infierno. Y que nuestras debilidades son el arma más poderosa en manos de entidades oscuras.

La familia Smurl era una como cualquier otra. Sus miembros eran personas trabajadoras y honradas cuya fe católica daba sentido a sus vidas y las alejaba de los llamados «pecados mortales». Lamentablemente, a mediados de los setenta, todo su mundo se vino abajo. Y es que el terrible huracán Agnes asoló su hogar y les arrebató todo cuanto poseían. A partir de ahí, Jack Smurl, sus padres, su esposa Janet y sus dos hijas recogieron las pocas cosas que pudieron salvar y emprendieron rumbo hacia su nuevo hogar. Un hogar que prometía un nuevo comienzo, pero no sería tan idílico como imaginaban.

Esta historia no se parecía en nada a la mostrada en la película que vi en el cine, ya que los miembros de la familia Smurl no sintieron el acoso espectral nada más atravesar el lindar de su nueva residencia. No vieron sombras, no escucharon puertas cerrarse por vientos inexistentes ni tampoco escucharon susurros durante la primera noche allí. Ellos pudieron vivir en paz en aquella casa por al menos dos años.

Pero entonces, algo tan común como unas simples reformas desató las fuerzas del más allá. De forma gradual, comenzaron a experimentar eventos que no parecían tener explicación; manchas que no desaparecen, sombras, rasguños en lugares poco ortodoxos… y lentamente los eventos se fueron tornando más y más impactantes y agresivos.

Pero lo que Ed y Lorraine Warren me enseñaron a través de esta historia no fue a tenerle miedo al mundo sobrenatural. Ellos, en pocas palabras, me ayudaron a entender que lo que yo había estado haciendo hasta ese momento había sido un error. De nada sirve sostener una cruz entre tus manos implorando ayuda si realmente no crees que esa ayuda vaya a llegar nunca. Y es que, según el matrimonio Warren, sin fe uno no tiene nada. Y tampoco sirve de nada huir de los problemas y hacer como si éstos no fueran reales porque, estés donde estés, te encontrarán y la historia volverá a repetirse.

Para Ed y Lorraine Warren, el modo de enfrentarse a las entidades debía ser con firmeza y fe. Fe en que las cosas van a mejorar y en que tú eres el dueño de tu vida, ya que de lo contrario, el más allá acabará dominando tu mundo presente y destruyendo la humanidad de tu corazón.

NEKANE FLISFLISHER

Nota del autor

El libro que estás a punto de leer ha sido posible gracias a los testimonios de los ocho residentes del 328-330 de la calle Chase, así como a los de otras veintiocho personas que vivieron fenómenos sobrenaturales relacionados con la familia Smurl.

Algunas de las personas que aparecen en el libro lo hacen con seudónimo para proteger así su privacidad; otras nos han permitido utilizar su nombre auténtico.

Uno de los personajes, Donald Bennett, es una construcción basada en tres personas distintas que han colaborado a lo largo del tiempo con Ed y Lorraine Warren. El papel de este personaje ficticio, sin embargo, no guarda relación alguna con los acontecimientos sobrenaturales que tuvieron lugar en la calle Chase.

Nos hemos tomado algunas pequeñas libertades con la cronología de los sucesos; además, algunas escenas y diálogos han sido recreados para dotarlos de un mayor dramatismo. A pesar de esto, todos los acontecimientos descritos guardan una estricta correspondencia con los hechos relatados por los testigos.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me permitieron grabar las entrevistas y que me ayudaron a entender tanto el calvario vivido por la familia Smurl como el misterioso reino de lo paranormal.

Entre estas personas hay familiares, amigos, vecinos y conocidos de la familia Smurl, así como muchas otras personas que me facilitaron información importante. Especialmente valiosa fue la aportación de diversos sacerdotes católicos y otros clérigos y rabinos.

También quiero extender mi agradecimiento a Mike McLane, mi colega de redacción en el Tribune Scrantonian; al fotógrafo Bob Ventre y a su ayudante, Tina Sandone; a Bill Hastie, conservador asistente de la Sociedad Histórica y Geológica de Wyoming, en Wilkes-Barre, y por último, pero no por ello menos importante, a mi esposa Mónica por su inestimable ayuda en numerosos aspectos de este libro.

—ROBERT CURRAN

Introducción

ESTE LIBRO PERTURBARÁ a mucha gente. Al ofrecer pruebas objetivas del inframundo demoníaco, algunos lectores tendrán pesadillas y otros descubrirán que ellos mismos pueden estar siendo víctimas del mundo de las tinieblas.

La casa embrujada es la historia de una familia de Pensilvania compuesta por Janet y Jack Smurl y sus cuatro hijas. Desde hace casi tres años su casa está infestada de demonios o, como algunos prefieren decir, «embrujada».

De esto no cabe ninguna duda. Diversas personas, desde vecinos a periodistas, han sido testigos de primera mano, tanto oculares como auditivos, de la infestación.

¿Por qué un demonio decidió acosar la vida de los Smurl, una familia religiosa, trabajadora y sincera?

Ojalá hubiera una respuesta sencilla a esta pregunta. Más aún, ojalá todos mis esfuerzos por exorcizar al demonio hubieran tenido éxito. Sin embargo, pese a haber dicho misa en la casa y haber llevado a cabo tres rituales de exorcismo, el demonio siempre ha acabado regresando.

Siempre.

Me mantengo informado de la situación de los Smurl a través de mis amigos Ed y Lorraine Warren, quienes no sólo me presentaron a los Smurl, sino que también me introdujeron en el mundo de las infestaciones demoníacas. Fueron los Warren quienes, respondiendo a la petición de otra pareja cuya casa también estaba infestada, me ayudaron a entender el papel determinante que pueden llegar a tener los sacerdotes en la lucha contra los demonios.

En los dos últimos años he practicado una cincuentena de exorcismos, casi todos ellos a petición de los Warren. No todos se han resuelto favorablemente, como, por ejemplo, el de la familia Smurl.

En La casa embrujada se describen muchos de los inimaginables tormentos que Janet y Jack han padecido. Pero también es un ejemplo de lo profunda y firme que puede llegar a ser la fe religiosa para mantener unida a una familia incluso cuando ésta debe enfrentarse a unas terribles circunstancias, a episodios de una gran violencia e incluso a una violación.

Por el momento, lo único que podemos hacer es asistir a los acontecimientos que se describen en este libro y analizarlos a través de la lente de nuestras propias experiencias y de la oración. Todos nosotros, en un momento u otro, debemos enfrentarnos a la evidencia del mundo de las tinieblas, ya que, tal y como la reluciente obra de Dios nos rodea a través de la luz del sol, la belleza de las flores y la alegría en los rostros de los niños, también la obra del ángel oscuro se hace evidente a través de la enfermedad, la locura y en el tipo de tortura traicionera e interminable que han vivido los Smurl.

Sin embargo, por muy macabra que haya sido la tortura, también nos permite encontrar en ella un mensaje esperanzador. Aquellos que no creen en un poder superior no pueden leer La casa embrujada con una mentalidad abierta y continuar siendo incrédulos.

—Obispo ROBERT MCKENNA[01]

Monroe, Connecticut

Junio de 1987

[01]. El obispo McKenna forma parte del grupo de sacerdotes y laicos tradicionalistas de la Iglesia Católica que continúan practicando los antiguos rituales de la misa y los sacramentos anteriores a la reforma del Concilio Vaticano Segundo. Su iglesia está situada en Monroe, Connecticut.

La historia de una casa extraña

ENETRE LOS ESPECIALISTAS DE LO OCULTO se cree que existen dos maneras mediante las cuales una casa puede terminar «infestada» de demonios.

La primera está relacionada con un incidente violento que no sólo «invita» a los espíritus a entrar en la casa, sino que también les permite permanecer en ella inactivos y aparecer cuando lo deseen. Algunos médiums aseguran, por ejemplo, que es muy fácil percibir los ecos de un asesinato en una casa incluso décadas después de que éste se haya cometido.

La segunda forma de infestación es menos habitual debido a su carácter no intencional. El demonio es invitado a través de la práctica de la brujería u otras artes oscuras. Ed y Lorraine Warren, quienes han participado tanto en el caso de Amityville como en la historia que nos ocupa, aseguran que, en una ocasión, una tabla ouija utilizada medio en broma provocó que una casa terminara infestada de demonios. Imagina lo que puede ocurrir cuando la persona que invita a los espíritus oscuros lo hace intencionadamente.

El número 328-330 de la calle Chase, en West Pittston (Pensilvania), es un adosado que fue construido en el año 1896. Desde entonces, la casa ha tenido varios propietarios e inquilinos. Los más recientes son John y Mary Smurl, su hijo Jack, la esposa de éste, Janet, y las hijas de estos dos últimos.

Mucho antes de la llegada de los Smurl, sin embargo, ya corrían rumores acerca del adosado. Algunos residentes que prefieren permanecer en el anonimato aseguran que, durante muchos años, han circulado historias sobre el edificio, algunas probablemente ciertas y otras claramente fantásticas. Aunque, según estas personas, a veces incluso se llamó a la policía para que investigara los extraños sucesos, en la comisaría no se ha encontrado el registro de investigación alguna.

Dejando a un lado el espectro de los fenómenos paranormales, West Pittston tiene una larga historia de conflictos. La mayor parte de la ciudad, cuya población ronda los 10.000 habitantes, está ubicada sobre unas minas de antracita que proporcionaron a la zona una relativa prosperidad durante algunas décadas. Pero, desafortunadamente, las minas, que terminaron inundándose de agua, también provocaron el derrumbamiento de numerosas viviendas de la localidad. La profundidad de los socavones varía. La mayoría mide de quince a veinte centímetros, pero una casa llegó a hundirse más de metro y medio.

Los derrumbes provocados por la mina eran tan frecuentes y peligrosos a finales de la década de los años treinta y principios de los cuarenta que tuvieron que cerrarse las escuelas.

Un prelado que ha dedicado muchos años a investigar sucesos ocultos especula con la posibilidad de que los demonios aprovecharan los derrumbes para salir a la superficie desde un terreno hasta entonces cubierto y que en el pasado fue utilizado con fines satánicos. Según él, se encontraron huesos de cerdo bajo una casa excavada; los huesos estaban moldeados con la forma del hexagrama, el símbolo del demonio.

Mientras tanto, en la calle Chase…

Al estudiar la historia del adosado nos topamos con muchos de los temas recurrentes de la historia de EE. UU.: la aparición del teléfono, la electricidad, el automóvil, el transporte aéreo, la radio, la segunda guerra mundial, la vacuna contra la poliomielitis, la guerra de Vietnam, los viajes espaciales…

Paralelamente al desarrollo de todos estos acontecimientos, el adosado de la calle Chase ha sido testigo de diversas generaciones que han nacido y dejado huella en la historia. En una instantánea aparece un Ford modelo T frente a la casa y, en décadas posteriores, un Chevy con estribos, un cupé Mercury de 1951 y, posteriormente, el advenimiento de pequeños utilitarios de fabricación extranjera.

Y durante casi todo este tiempo no han dejado de circular los rumores ni de contarse, o más bien, susurrarse, historias acerca del adosado.

Según una de estas historias, se oían ruidos extraños y perturbadores en la casa incluso cuando no estaba alquilada ni habitada por nadie.

Según otra, los padres no permitían que sus hijos jugaran en las inmediaciones de la casa debido a las cosas indescriptibles que se vislumbraban a través de las cortinas abiertas.

También corrían rumores según los cuales en algún lugar de las proximidades se practicaba la brujería y que los poderes oscuros podían llegar a afectar al barrio entero.

Rumores.

«Era el lugar perfecto para pasar la noche de Halloween –asegura un antiguo residente que prefiere permanecer en el anonimato–. Imagina que eres un niño. Es una noche de luna llena, hay calabazas iluminadas con velas en todas las ventanas y, muy cerca, una casa que es la fuente de todo tipo de historias espeluznantes que se propagan por todo el barrio. Durante la cena has oído cómo tus padres hablaban de ella, aunque ellos sepan tan poco como tú de lo que ocurre realmente en su interior. Sólo que la gente cuenta que se llevaban a cabo ritos satánicos. De modo que en la noche de Halloween… –El hombre se ríe y, pese a los años que han transcurrido, su voz aún transmite cierta ansiedad–. Bueno, lo cierto es que nunca he sabido a ciencia cierta si había algún problema con la casa o no. Lo único que sabía era que, cuando me acercaba a ella, tenía la extraña sensación de que no era una casa como las demás».

Rumores.

Nada que pueda demostrarse ni refutarse.

Y, pese a todo, continuaban circulando.

En 1985, finalmente se confirmaron los rumores.

Mayoría de edad

EN LA REGIÓN CARBONERA DE PENSILVANIA, la aflicción campaba a sus anchas y la justicia brillaba por su ausencia.

Aproximadamente unos 800 kilómetros cuadrados de la superficie del estado contenían uno de los tesoros más valiosos, la antracita, el carbón de más alta calidad porque es el que tiene el mayor porcentaje de carbono fijo y un menor contenido volátil. Además, dispone de un mayor poder calorífico, su combustión es muy lenta y no poluciona el aire con hollín ni humo.

Aunque se forjaron muchísimas fortunas gracias al reluciente carbón negro tan abundante en el área colindante a las localidades de Wilkes-Barre, Scranton, Hazelton y Pottsville, la mayoría de estas fortunas se hicieron sobre las espaldas de los inmigrantes pobres: irlandeses (el grupo más numeroso), polacos, ucranianos, checos e italianos. Por cada nuevo vagón de ferrocarril que albergaba a un extravagante millonario, por cada nueva mansión blanca y reluciente, había cientos de hombres y niños en las profundidades de la tierra arriesgando y, frecuentemente, perdiendo la vida a cambio de un sueldo mísero.

Como consecuencia de ello, la región minera donde se extraía el carbón rápidamente se convirtió en el escenario de violentas huelgas y desórdenes civiles. En varias ocasiones se declaró la ley marcial. Los mineros, cansados de trabajar a cambio de unos cuantos centavos y de ver morir a sus padres e hijos en las peligrosas entrañas de la tierra, decidieron que era mejor arriesgar la vida enfrentándose a las tropas que enviaba el Estado que continuar viviendo en la más absoluta de las miserias.

Con el tiempo, los sueldos aumentaron.

Con el tiempo, se establecieron medidas de seguridad.

Con el tiempo, se reguló el trabajo infantil y se prohibió que los niños (algunos sólo tenían cinco años) trabajaran en las minas.

Con el tiempo…

Suele decirse que los inmigrantes que llegaban a EE. UU. durante el siglo XIX llevaban dos cosas consigo al Nuevo Mundo: los bolsillos vacíos y una lealtad casi beligerante hacia la Iglesia Católica, algo que, para su consternación, los señores protestantes de la época no tardaron en descubrir.

Cada grupo étnico tenía su propia iglesia: una para los polacos, otra para los checos y otra más para los irlandeses. Aparte de la creencia en la supremacía del Vaticano, estos grupos nacionales tenían algo más en común: un miedo no expresado pero profundamente arraigado por lo sobrenatural. En sus países de origen era algo de lo que se hablaba abiertamente y con un respeto reverente; en EE. UU., en plena Revolución Industrial y con el férreo dominio de la ciencia sobre todos los aspectos de la vida, ese tipo de creencias te colocaba en lo más bajo del escalafón social y educativo. En la era de la producción en masa, la cirugía y la locomotora de vapor, sólo un necio podía dedicarse a especular sobre la existencia de los fantasmas, los hombres lobo o los vampiros.

Sin embargo, en los confines de sus iglesias, rodeadas de velas votivas de color rojo, azul y verde que proyectaban largas sombras en su interior, ancianas que se cubrían la cabeza con ásperos pañuelos hablaban en susurros de estas cosas y transmitían sus creencias a sus hijos y nietos.

Aquellos que crecían en la región carbonera de Pensilvania no tardaban en descubrir que Emerson, hombre de Estado y filósofo, no había exagerado al afirmar que la autosuficiencia es la virtud más importante de todas.

Para empezar, hasta bien entrado el siglo XX, las familias inmigrantes solían tener muchos hijos, lo que significaba que los niños debían aprender muy pronto a trabajar en condiciones muy duras no sólo para ayudar a sus padres, sino también para asegurar su propia supervivencia.

La necesidad empujaba a muchos niños inmigrantes a dejar la escuela en cuarto o quinto curso para trabajar en empleos de jornada completa como, por ejemplo, repartiendo comestibles en los barrios «acomodados» de la ciudad por cinco centavos la hora, hasta que se presentaba la «oportunidad» de trabajar en la mina, como inevitablemente sucedía.

Sin embargo, la vida en los barrios inmigrantes no era tan sombría como algunos periodistas de la época nos quieren hacer creer. Por un lado, los distintos grupos étnicos habían llevado consigo desde el otro lado del océano numerosos rituales y formas de entretenimiento.

En la fiesta de la cosecha podía oírse música de acordeón y el repiqueteo de pies que delataban que la gente estaba bailando. En la víspera del día de Navidad, durante la misa del gallo, sonaban las hermosas voces de un coro de niños cantando en latín acerca del niño Jesús. Y en los meses de verano, a las orillas del río, jóvenes y tímidos amantes paseaban sobre la verde hierba que crecía con la llegada de la estación cálida.

Te enseñaban a respetar a tus mayores, te transmitían el valor del esfuerzo en el trabajo, te contaban que América otorgaba bendiciones que no estaban al alcance de ningún otro país y te convencían del orgullo de morir defendiendo a tu país o tu familia. Éstas eran las normas con las que aprendías a vivir y que llevabas contigo a las minas, y también a las bulliciosas tabernas los viernes por la noche e incluso a tu lecho de muerte, donde, rodeado de tus hijos y nietos, transmitías a las siguientes generaciones las mismas verdades con las que habías vivido durante toda tu vida.

La segunda guerra mundial trajo consigo algunos cambios.

Los jóvenes que habían luchado en Europa y el Pacífico por su país regresaron profundamente transformados.

Al principio, los ancianos de las comunidades de inmigrantes consideraron que su nueva actitud era simplemente una reacción al derramamiento de sangre y a los horrores que habían visto durante la guerra.

No obstante, al cabo de unos años se hizo evidente que los hombres que habían participado en la guerra habían empezado a abandonar, aunque de modo sutil, las costumbres de sus padres.

Pese a seguir convencidos de las bondades del esfuerzo en el trabajo, la honestidad, la fe religiosa o la lealtad incondicional a su Gobierno, lentamente empezaban a expresar unos sueños que sus padres, constreñidos por la tradición y el amargo recuerdo de las penurias del trabajo y la depresión, consideraban poco menos que imprudentes.

Muchos de los hombres que habían participado en la guerra se negaron a trabajar en las minas y expresaron el deseo de poseer el tipo de casa colorida y prefabricada que se estaba edificando tanto en Levittown como en otros lugares. Muchos de ellos pretendían que todos y cada uno de sus hijos fueran a la universidad, para que nunca tuvieran que conformarse con las duras condiciones de vida que sus antepasados se habían visto obligados a aceptar.

Los tiempos estaban cambiando, y también lo hacía la mentalidad de toda una generación que pertenecía a la clase trabajadora. Si los propietarios de la tierra, los magnates del petróleo y los políticos profesionales querían seguir manteniendo sus privilegios, no les quedaba más remedio que empezar a pagar por ellos.

El año en que Jack Smurl terminó el bachillerato, las canciones más populares del momento eran «Smoke Gets in Your Eyes», «Mack the Knife» y el inevitable éxito de Elvis Presley, «A Big Hunk o’ Love».

El año en que Jack terminó el bachillerato, Dwight David Eisenhower aún era presidente, los Yankees estaban muy bien posicionados para ganar el título y EE. UU. se esforzaba por alcanzar a Rusia en la carrera espacial.

Esto sucedía en el condado de Luzerne, donde el padre de Jack trabajaba como soldador en una empresa metalúrgica y donde su madre trataba de ayudar a Jack a decidir qué quería hacer con su futuro entonces que la graduación estaba a la vuelta de la esquina.

Jack, quien había sido bendecido con un alto coeficiente intelectual, tenía muchas posibilidades de ir a la universidad o bien podía ejercer cualquier tipo de empleo para el que, en aquel tiempo, no se exigía ningún título universitario. Era un chico tranquilo al que se le daban bien los deportes y a quien le gustaba pasear por el campo, especialmente en otoño, cuando la estación teñía las colinas con sus hermosos colores. Aunque Jack había disfrutado de sus años como alumno de la escuela católica de Wilkes-Barre, no tenía intención alguna de continuar estudiando. Su apariencia tranquila ocultaba un alma aventurera. Después de la escuela, a veces pasaba por delante de las oficinas donde las diversas ramas del Ejército llevaban a cabo el reclutamiento. Un día llegó a casa con la noticia de que iba a alistarse en la Marina. Sus padres se sintieron del mismo modo en que suelen hacerlo la mayoría de los padres en una situación similar: felices porque su hijo hubiera encontrado su vocación e inquietos por un mundo demasiado grande y que podía convertirse en un lugar cruel e indiferente para alguien tan joven como su hijo.

Jack Smurl llevó a la Marina la ética que le habían transmitido sus padres en la región carbonera: trabajó duro, obedeció las órdenes, se juntó con los amigos adecuados (evitando a las personas problemáticas y a los quejicas crónicos) y eligió un puesto de servicio que exigía de él no sólo habilidades, sino también un alto grado de sensibilidad. Se convirtió en técnico de neuropsiquiatría y su labor principal consistía en ayudar a los médicos en los tratamientos de electroshock.

Incluso en la actualidad, la terapia de electroshock es un procedimiento controvertido. La terapia electroconvulsiva (TEC) consiste simplemente en la aplicación de una corriente eléctrica en el cerebro humano durante un tiempo muy breve; según los partidarios de esta terapia, de este modo se consigue contrarrestar la depresión del paciente o reducir las tendencias suicidas. Pese al éxito de la TEC, son muchos los psicoterapeutas que consideran que se trata de un procedimiento brutal y que, en realidad, sólo resulta útil para el tratamiento de los efectos a largo plazo de las enfermedades mentales.

Jack fue testigo de los efectos beneficiosos del tratamiento en muchos pacientes, y ésa era una de las razones por las que se enorgullecía de su trabajo. También presenció por primera vez cómo una mente insegura de su propia estabilidad puede llegar a confundir lo que es real de lo que no lo es. Varios años después, cuando su vida dio un giro siniestro, Jack recordaría esta experiencia.

Los años que pasó Jack en la Marina le enseñaron que el mundo está compuesto por personas de distinta índole y que debemos aprender a tolerar distintas formas de vida. También descubrió algo fundamental que llevaba sospechando en secreto desde hacía algún tiempo: le gustaba la región minera de Pensilvania y, a pesar de sus sueños y espíritu viajero, quería regresar a su tierra natal cuando terminara el servicio en la Marina.

Y eso fue lo que hizo.

Regresó al condado de Luzerne y adoptó la vida de un hombre joven con aspiraciones tan normales como tener un buen trabajo, una mujer y una familia que le quisiera y algunos de los lujos que había conocido mientras viajaba por el mundo durante los años en la Marina. Sabía que sólo había una forma de conseguir todas esas cosas: esforzándose.

Se puso manos a la obra.

Mientras Jack estaba en la Marina, una chica llamada Janet Dmohoski asistía al instituto público de Duryea, cerca de West Pittston.

Janet, una chica guapa a quien las gafas grandes y ovaladas le daban cierto aspecto de intelectual, sentía interés por las mismas cosas que les gustaban a la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, Janet no se sentía atraída ni por las drogas ni por la promiscuidad propugnadas por el movimiento «hippie», una revolución social de gran alcance que en aquellos años empezaba a cobrar forma.

Criada por su madre después de un difícil divorcio, se esperaba de ella, como de la mayoría de las adolescentes de la región, que ayudara en las tareas domésticas (su madre era la directora de asuntos sociales para la tercera edad en una residencia de ancianos) y que llevara los deberes al día a pesar de todas las distracciones que pudiera tener: chicos que la llamaban por teléfono, bailes en casa de sus amigos o películas «románticas» en el cine de la localidad (estamos en la época famosa por las fotografías de inocentes fiestas en la playa, como las de Frankie y Annette).

Además de la música, a Janet le gustaba dar paseos por el campo, tener largas conversaciones con sus amigos sobre las noticias más candentes de la escuela y pensar en las posibilidades que el futuro le deparaba. Ya en el instituto, se planteó distintas carreras a las que podía dedicarse. No obstante, incluso en aquellos años, ya sabía que tener hijos era la mejor de las ocupaciones posibles y que no sólo era una sagrada responsabilidad (como aseguraba la fe católica) sino también un gran privilegio. A Janet le encantaba coger en brazos a los bebés, jugar con ellos y observar cómo abrían sus húmedas boquitas con regocijo cuando les hacía cosquillas o carantoñas.

El año en que Janet se graduó en el instituto Northeast, los tres temas más escuchados eran «Downtown», «You’ve Lost That Lovin’ Feeling» y «This Diamond Ring». Como demostración de que «los tiempos estaban cambiando», una canción llamada «Eve of Destruction», un himno en contra de la guerra de Vietnam, ocupaba el cuarto lugar, por detrás de las mencionadas canciones, mucho más frívolas.

La noche de la fiesta de graduación, Janet lo celebró junto al resto de sus compañeros. Se sentía feliz, mucho más madura y ansiosa por descubrir lo que iba a depararle la vida. Poco después, empezó a trabajar en el departamento de envasado de una empresa local de golosinas.

Aunque Jack trabajaba en la misma empresa, no se conocieron hasta 1967, en una fiesta de Navidad.

Una vida juntos

PARA EL PAÍS, LA NAVIDAD DE 1967 fue un momento especialmente amargo. Varios funcionarios de la Administración Johnson habían empezado a comprender que la guerra en el sudeste asiático no se podía ganar y la violencia en los campus universitarios no hacía más que empeorar. En palabras de un periodista, durante el discurso navideño el presidente Johnson tenía el aspecto de «un hombre atormentado por sus propios pecados».

A Jack Smurl, sin embargo, nunca le habían ido mejor las cosas. Tenía esperanzas fundadas de conseguir un ascenso y un aumento de sueldo en la empresa de golosinas en la que trabajaba. Tenía buena salud y una constitución fuerte y esbelta, no muy distinta a la de la estrella de cine a la que, según algunos, se parecía: Charles Bronson. Tenía muchos amigos y le gustaba practicar todo tipo de deportes y salir de vez en cuando a beber unas cervezas con sus compañeros de trabajo.

Sólo había una cosa que le inquietaba: a sus veintisiete años todavía no estaba casado. En la zona del país en la que vivía, los hombres solían casarse y formar una familia a los veintipocos. Aunque había conocido a unas cuantas mujeres que le habían causado una buena impresión como futuras esposas, todavía no había encontrado a una con la que quisiera establecer un vínculo de por vida.

Las Navidades de aquel año las dedicó a comprar regalos para sus padres y su hermana, asistir a fiestas y prepararse para la invasión de familiares con los que siempre pasaba las fiestas.

También era la época de la tradicional fiesta de Navidad de la empresa, y allí fue donde conoció a la mujer con la que se casaría un año después: Janet Dmohoski.

—Creo que lo supe inmediatamente –recuerda Janet–. Me gustó mucho el modo en que se comportaba y el respeto que demostraba no sólo por mí, sino también por todas las cosas que considero importantes. Tenía un gran sentido del humor, pero nunca era cruel ni obsceno, como sí lo eran otros hombres.

—Lo más curioso –comenta Jack– era que, pese a llevar algún tiempo trabajando en la misma empresa, aún no nos conocíamos. Algunos amigos mutuos insistían en que fuera a la fiesta de la empresa de aquel año, y menos mal que les hice caso, porque si no hubiera ido, no habría conocido a Janet.

Janet: «Teníamos unas creencias muy similares. Los dos éramos católicos. Creíamos en la ética del trabajo. No estábamos de acuerdo con mucha gente de nuestra misma edad que tomaba drogas y participaba en protestas. Los dos queríamos formar una familia y asegurarnos de darles a nuestros hijos una buena educación».

Aquel invierno empezaron a cortejarse. Fueron unos meses en los que el hielo esmaltaba los árboles con un fuego de plata bajo el sol de la tarde, los muñecos de nieve de redondeadas panzas y narices de zanahoria saludaban desde las suaves y ondulantes colinas y en los que el frío adormecía las mejillas y los dedos.

Janet: «Nuestro noviazgo fue como tenía que ser. Lo suficientemente rápido pero no demasiado. Nos tomamos el tiempo suficiente para conocernos y para descubrir nuestros gustos y fobias. Creo que por eso nuestro matrimonio ha sido tan sólido. Aprovechamos nuestro noviazgo para limar las pocas pero importantes diferencias que se interponían entre nosotros –Janet se ríe–. Y mientras tanto, nos lo pasamos en grande.

Durante su noviazgo fueron al cine, a bailar, acudieron a fiestas, pero también a reuniones con grupos que se dedicaban a ayudar a la comunidad. Más tarde, Jack se convirtió en un miembro muy activo del Club de los Leones de la localidad, mientras que Janet hacía lo propio en el Club de las Leonas.

Los árboles echaron brotes; la hierba reverdeció. Durante la primavera, en la región minera de Pensilvania, las colinas se convierten en un despliegue de follaje y roca; el suelo es uno de los más ricos de la parte oriental del país, con recursos que van desde la piedra caliza a la pizarra. Abundan las zonas de pícnic y acampada, y Jack y Janet descubrieron que compartían otro interés: la naturaleza. Si el estado de Pensilvania obtuvo casi 3000 millones de dólares anuales en antracita y otros minerales durante la década de los setenta, no es menos cierto que también produjo 1,3 millones de metros cúbicos de madera aserrada. Los ríos, los lagos y las onduladas colinas dan una gran belleza al paisaje, y las variedades arbóreas como el abeto, el pino blanco, el abedul, el nogal americano y el nogal negro la convierten en una región única.

En los bosques, las zonas de acampada y las orillas de los ríos que Janet y Jack se dedicaron a recorrer también había una abundante vida animal. La pareja disfrutó del portentoso espectáculo de los osos negros y la elegancia del ciervo de cola blanca. Los amantes de la pesca tenían a su disposición arroyos con abundancia de siluros, lubinas y truchas. ¿Qué más se podía pedir?

Al llegar el otoño, las colinas ardían con la paradójica belleza de un campo que estaba a punto de perder su frondosidad. Hubo bailes de la cosecha que celebraban antiguas leyendas y mitos llevados desde el otro lado del Atlántico, y los planes de boda se intensificaron tras anunciar la noticia y ser aprobada oficialmente por ambas familias.

Aunque ambos sentían aún la maravillosa sensación que siempre acompaña al amor recién descubierto, también empezaron a notar cómo el afecto mutuo se consolidaba y daba paso a una sólida confianza y amistad. Tanto amigos como familiares se sentían muy felices por la pareja, y lo expresaron brindándoles exuberantes recepciones, cenas y fiestas.

Como los dos eran católicos, un párroco local se encargó de impartirles los cursos matrimoniales mientras la pareja esperaba el día con el que llevaban soñando desde hacía casi un año.

Noviembre trajo las primeras nieves y el cielo se cubrió de oscuras nubes otoñales. Pero ni siquiera eso pudo apagar la luz que ardía ininterrumpidamente en el interior de la pareja.