Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

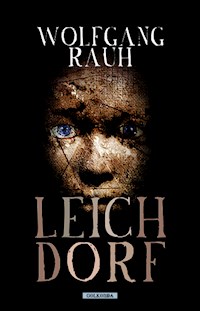

- Herausgeber: Golkonda Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Im beschaulichen Leichdorf, einem kleinen, abgeschiedenen Ort inmitten von Wäldern und Bergen, lebt ein Serienmörder, der seinen Opfern gerne die Haut abzieht, um unter die Oberfläche zu schauen. Wie ein Süchtiger hat er seine Gewaltfantasien über die Jahre hinweg beobachtet, wie ein Süchtiger schwört er, damit aufzuhören. Wie ein Süchtiger macht er weiter. Lange Zeit blieb er unbemerkt, aber als er eine Frau gefangen nimmt, anstatt sie zu töten, um mit ihr über Gott, das Leben, den Tod und die Schuld zu reden, eskaliert die Spirale aus Gewalt und erreicht die vermeintlich heile Welt des Dorfes. Auch der Taxifahrer Roland, seine langjährige Lebensgefährtin Sandra und ihr bester Freund Dwiggi geraten ins Visier des Mörders, denn ihr Glück macht sie verletzlich und lässt sie immer weiter auf den Abgrund zutaumeln, der sich vor ihnen auftut. Der Schrecken nimmt weiter seinen Lauf: Leute verschwinden, Leichen tauchen auf und ganz Leichdorf fragt sich, wer dieser grausame Mörder ist – und was das alles mit dem örtlichen Horrormärchen des Schneiders zu tun hat, der nach dem Tod seiner Frau und der beiden Kinder diese als lebensgroße Puppen aus Jutesäcken nachbildete und sich dann das Herz herausschnitt, um es mit ihnen zu teilen … Guter deutschsprachiger Horror ist nicht ganz einfach zu finden – doch mit Leichdorf von Wolfgang Rauh gibt es endlich eine tolle Geschichte im Stil von Stephen King: Charakterbasierter Horror, der sich erst langsam und dann immer schneller steigert; Protagonist*innen mit viel Charme; Schrecken, der sowohl im Übernatürlichen als auch im Alltäglichen liegt; eine Prise Humor – und natürlich ausreichend Gewalt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 591

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

1. eBook-Ausgabe 2022

Copyright der deutschen Ausgabe

© 2022 Golkonda in der Europa Verlage GmbH München

Umschlaggestaltung: benSwerk

Lektorat: Madita Hofmann

Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenGesetzt aus der ITC Slimbach

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-96509-058-3

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.golkonda-verlag.com

https://www.instagram.com/golkonda.verlag/

https://www.facebook.com/Golkonda.Verlag

Für Anna, Theresa, Franz, Christine, Peter, Johann

Inhalt

I KLEINE DINGE IN KLEINEM UMFELD

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

II NACHT OHNE STERNE

Kapitel 4

Kapitel 5

III EINE LETZTE MITTERNACHT

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

IV DER POLKAMANN

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

V ERBEN DES SCHNEIDERS

Kapitel 13

Nachwort

Über den Autor

I

KLEINE DINGE IN KLEINEM UMFELD

My heart is split, just like my brainDIRTY TALONS: CASKET MATCH

Kapitel 1

1

Es war irgendwann nach Mitternacht, als sie zu ihm kam.

Es war immer irgendwann nach Mitternacht.

Kein Quietschen der Türangeln, kein Knarren des Bodens. Nur das Ächzen der Bettfedern. Ein Hauch des Parfüms, das er ihr zum letzten Hochzeitstag geschenkt hatte.

Vielleicht Einbildung. Vielleicht nur Erinnerung.

Ihr Arm glitt um seine Brust. Ein fleischgewordenes Andenken an bessere Tage.

Manchmal glaubte er, ihren Atem in seinem Nacken zu spüren, aber im Laufe der Zeit hatte er sich eingestehen müssen, dass das nur Wunschdenken war.

Sie sprachen nicht. Stille verband ihre gemeinsamen Stunden in der Dunkelheit. Er litt seit damals unter Schlafstörungen. Außer dann, wenn sie bei ihm war.

Wie immer hoffte er, dass sie morgens noch da war.

Wie immer war sie weg, wenn der Wecker klingelte.

Harald lebte seit fast zwei Jahren damit, dass seine verstorbene Frau nachts zu ihm ins Bett kroch. Er erzählte niemandem davon. Es klang verrückt.

2

Leichdorf war einer der nichtssagenden Orte in der nordwestlichen Steiermark, eingekesselt von den südlichen Ausläufern des Toten Gebirges, zwischen irgendwo und nirgendwo. Es lag in der Nähe von Ebenkreuz, einem kleinen, idyllischen Kurort, was zwei Folgen mit sich brachte: Erstens: Ebenkreuz schnappte Leichdorf den Großteil der Sommer- und Winterurlauber weg und damit eine lukrative, wenn auch gesellschaftsbelastende Einnahmequelle.

Zweitens: In Leichdorf hatte man das ganze Jahr seine Ruhe. Keine Staus, keine Parkplatzprobleme, keine Schlangen an den Supermarktkassen. Es gab ein Bergwerk, das immer noch in Betrieb war und einen ansehnlichen Teil der Einwohner mit Arbeit versorgte. Der Rest pendelte in die nächstgelegenen ›Metropolen‹ – austauschbare Großdörfer an Durchgangsstraßen, mit mehr Tankstellen als Restaurants und in der Regel einem großen, unpersönlichen Einkaufszentrum, das irgendwo in der Peripherie saß wie ein klobiges Möbelstück, das dort abgestellt und vergessen worden war.

Tschicko – der eigentlich Rudolf hieß und weder seinen Realnoch seinen Spitznamen leiden konnte – war in den Wäldern neben der Passstraße unterwegs, die Leichdorf von seinen östlichen Nachbarn trennte, obwohl sie zum Verbinden da war.

Rudi hatte seinen Spitznamen selbst zu verantworten, was vielleicht das Dämlichste an der ganzen Sache war. Bis vor ein paar Jahren hatte er einen Hund besessen – einen treuherzigen Schäferhund, dem bis zu dem Tag, an dem ein umstürzender Baum ihm das Rückgrat zerschmetterte, ein aufgeweckter, welpenartiger Ausdruck anhaftete. Rudi hatte ihn Chico genannt, weil Chico immer wie ein kleiner aufgeweckter Junge ausgesehen hatte. Außerdem hatte Rudi den Klang des Namens gemocht. Er selbst sprach kein Spanisch, aber wer behauptete, dass Fernsehen einen nicht bilden konnte, schaute vielleicht nur die falschen Sender.

Rudi hatte den Fehler begangen, Chico eines Abends zum Kartenspielen in sein Stammlokal mitzunehmen. Man gab seinem Hund in Orten wie Leichdorf keine exotischen Namen, die niemand verstand, und man nahm sie nicht zu Karten, Bier und Schnaps mit. Und wenn man das doch tat, musste man ausbaden, was man sich einbrockte.

Rudi badete immer noch.

Chicos Name wurde irgendwann zum Dauerbrenner des Abends, und nachdem Tschick in Österreich ein wesentlich geläufigerer Begriff als Chico war, übertrug sich der Name des Hundes an diesem Abend auf sein Herrchen, wurde zerschreddert und neu hergeleitet, und obwohl Rudi strikter – wenn auch nicht militanter – Nichtraucher war, nannte man ihn ab da nur noch Tschicko – Zigarettenstummel.

Kleine Dinge in kleinem Umfeld gewannen manchmal an Größe, und es dauerte nicht allzu lange, bis der Ort Rudis neuen Namen übernommen hatte. Rudi fand sich äußerlich damit ab, aber immer, wenn jemand ihn Tschicko rief, musste er an den Schäferhund denken, und auch wenn der Stich, den er dabei in der Brust fühlte, mit den Jahren schwächer zu werden schien, war er immer noch da.

Tschicko war nun in dem Wald unterwegs, der dem anderen Chico das Leben gekostet hatte. Er hatte ihn hier draußen begraben, obwohl er wusste, dass das verboten war. Er hatte tief gegraben, und schwere Steine obendrauf gelegt, damit kein anderes Tier ihn wieder ausbuddelte. In den Baum, unter dem er seinen treuen Gefährten zur letzten Ruhe gebettet hatte, war ein kleines, unscheinbares Kreuz geritzt. Das war das Einzige, was auf das Grab hinwies, und man musste wissen, wonach man suchte, um es zu entdecken. Jedes Mal, wenn Tschicko hier im Wald unterwegs war, besuchte er das Grab seines alten Namenskollegen, nahm sich ein paar Minuten Zeit, um an ihn zu denken, und besserte gegebenenfalls das eingeritzte Kreuz nach, wenn es schon zu verwittert war.

Tschicko hatte nie geheiratet. Er hätte gerne Kinder gehabt, aber irgendwie war jede Beziehung, die er im Laufe seines Lebens gehabt hatte, in Bedeutungslosigkeit versunken. Es hatte selten Streit gegeben, und vielleicht war das einer der Gründe, warum keine davon gehalten hatte. Kein Streit, keine Leidenschaft, keine Bedeutung.

Seine Eltern waren tot, lagen auf dem Friedhof, beim Rest seiner Verwandtschaft, abgesehen vom Bruder seines Vaters, einem störrischen, alten Mann, dem die Demenz zwar die Erinnerung, aber nicht die bösartigen Charakterzüge genommen hatte. Er saß im billigsten Altersheim der Gegend und wartete auf sein Ende.

Tschicko war kräftig für sein Alter, aber er wusste, dass die Anzahl der ihm verbleibenden Jahre bald in den einstelligen Bereich rutschen würde. Immer vorausgesetzt, dass medizinischer Starrsinn und fehlgeleitete Moral ihm kein jahrelanges Dahinsiechen bescherten – in einer Welt aus Tabletten, Schläuchen und Infusionen, umgeben von Wahnvorstellungen und dem schrecklichen Absitzen restlicher Lebenszeit, die auf Teufel komm raus verlängert wurde, damit niemand sich dem Unausweichlichen stellen musste. Der Endstation, von der kein Gleis mehr weiterführte.

In Tschickos Fall gab es niemanden, dessen psychisches Gleichgewicht behütet werden müsste. Wenn es so weit war, musste er sich der Sache alleine stellen, so wie es seiner Meinung nach sein sollte. Er hatte noch immer sein altes Jagdgewehr zu Hause, weggesperrt im versteckten Waffenschrank hinter der Garderobe. Er zerlegte und reinigte die Waffe regelmäßig, aber eigentlich hatte er keine Freude mehr daran. Seit Chico ihn nicht mehr begleitete, war ihm die Lust an der Jagd vergangen. Er selbst streifte immer noch gerne durch die Wälder, genoss die Stille oder den Lärm – je nachdem, was ihn gerade umgab –, aber wenn er Wild entdeckte, blieb er meistens einfach stehen und beobachtete es. Sein Leben war friedlicher geworden, jedoch auch einsamer.

Und wenn es schließlich so weit war, die letzte Station anzufahren, würde er hier rauskommen und die Sache mit einer Patrone selbst erledigen. Für Tschicko war das nie ein trauriger Gedanke. In seinem Kopf hatten weder der Knall des Schusses noch die Sauerei, die er auf der umliegenden Botanik hinterlassen würde, einen Platz. Er würde sich einen Beutel über den Kopf stülpen, dann war der Anblick vielleicht nicht ganz so schockierend.

Das ist ein verfluchter Ort, dachte er, während sein Blick über die hohen Bäume glitt, die ihn umgaben. Er hatte Chicos Grab erreicht und wunderte sich darüber, wie gern er sich in diesem Wald aufhielt, bei allem, was hier passiert war.

Plötzlich hörte er wieder das Winseln des Hundes, eingeklemmt unter dem schweren Stamm. In seiner Erinnerung sah er den flehenden, erschrockenen Blick. Tschickos Augen hatten von Tränen gebrannt, während er seinem besten Freund in den Kopf schoss, aber er hatte nicht gezögert. Er hatte seine Jacke über Chicos Kadaver ausgebreitet, war nach Hause gegangen, hatte das Gewehr gegen Kettensäge und Schaufel eingetauscht und war wieder zurückgekehrt. Er hatte den Stamm zersägt und seinen Hund begraben, und alles davon hatte sich richtig und nichts davon gut angefühlt.

Er zwang seine Gedanken fort, als die Erinnerung an Chico drohte, ihm neue Tränen in die Augen zu treiben. Nicht weit von hier hatte er die Frau von Harald Lackner gefunden. Sie baumelte von einem Ast, die Füße nur knapp über dem Boden. Tschicko erinnerte sich, wie sie hin und her zu pendeln schien, als wäre er nur ein paar Minuten zu spät gekommen. Aber der Arzt hatte ihm später versichert, dass sie schon lange tot gewesen war. Er hatte sie früh am Morgen gefunden, kalt und steif, bedeckt mit Morgentau und unwirklich im fahlen Gegenlicht. Er erinnerte sich an den Bodennebel, der dem Ganzen eine noch gespenstischere Note gegeben hatte. Tschicko war kein abergläubischer Mensch, aber als er Lackners Frau dort hängen gesehen hatte, war es schwer gewesen, sich nicht zu bekreuzigen.

Sie musste nachts hier rausgekommen sein, daran hatte er danach oft gedacht. Allein, in der Dunkelheit. Die Schlinge hatte sie womöglich woanders vorbereitet, aber den Knoten am Baum musste sie vor Ort gemacht haben. Das brauchte Zeit, vor allem, wenn man keine Ahnung davon hatte. Und bei dem Chaos, mit dem sie das Seil am Baum und um ihren Hals befestigt hatte, war es ein Wunder, dass die ganze Aktion überhaupt funktioniert hatte. Tschicko hatte sich vorzustellen versucht, wie lange es gedauert haben musste, bis die Schwärze vor ihren Augen auch ihr Inneres ausfüllte. Und ob sie vielleicht einen Rückzieher hatte machen wollen, nur um zu erkennen, dass es dafür zu spät war.

Er schüttelte bei der Erinnerung den Kopf, ohne es zu merken. Besser die Kugel als das Seil.

Er hatte seinen Hund hier drin verloren, einen Selbstmord entdeckt, und wenn er sich irgendwann zwischen denselben Bäumen in den Kopf schoss, war er mehr oder weniger bei drei Todesfällen dabei gewesen. Wenn dieser Wald kein verfluchter Ort war, dann hatte Tschicko noch nie von einem gehört.

Und dennoch war es so friedlich hier.

Vielleicht war auch genau das des Pudels Kern. Vielleicht war das einfach ein guter Ort zum Sterben.

3

Staub wirbelte auf, als Karl auf dem kleinen Schotterparkplatz hielt, den das Unkraut sich langsam zurückholte. Betonfundamente und das noch nicht ganz in sich zusammengefallene Verkaufsgebäude erinnerten an die Tankstelle, die hier einst in Betrieb gewesen war. Dem Zustand der Fassade nach zu urteilen, musste diese glorreiche Zeit schon lange zurückliegen.

Karl betrachtete die Rostflecken am Türrahmen. Das wäre ein schönes Foto, dachte er. Eins jener neuen, auf alt getrimmten Dinge, die zurzeit so modern waren. Dinge, die Menschen Träume aus einer guten alten Zeit vermittelten, die diese gar nie mitbekommen hatten.

Karl hatte kein Problem mit alten Dingen. Er rechnete sich ja selbst dazu.

»Ich glaube wir haben uns nur ein kleines bisschen verfahren«, sagte die Frau auf dem Beifahrersitz. Sie hatte eine Straßenkarte auf dem Schoß ausgebreitet und fuhr mit dem Finger die Strecke nach, die sie an diesem frühen Tag bereits hinter sich gebracht hatten.

Maria war Karls Frau, und beide waren Frühaufsteher. Nach gehässiger Allgemeinmeinung war Arbeitswillen nicht unbedingt Standardausstattung in ihrem früheren Beruf – und die Allgemeinheit hatte damit nicht völlig unrecht –, aber Karl und Maria hatten immer gerne unterrichtet. Marias Probleme hätten sie mit Leichtigkeit den Beruf kosten können, aber Karl war immer hinter seiner Frau gestanden.

Sie kamen aus einer Zeit, in der Beziehungen im Allgemeinen noch weniger schnell, weniger flüchtig gewesen waren. Karl verglich sie manchmal mit Fotografien. Die digitale Revolution hatte dafür gesorgt, dass man sich keine Gedanken um verbleibende Aufnahmen des Films mehr machen musste. Als Resultat fotografierte man nebenbei und sah sich das Ergebnis kaum ein zweites Mal an. Außer wenn man nach einem Urlaub versuchte, die Flut aus Tausenden von Schnappschüssen auf ein konsumerträgliches Ausmaß zu reduzieren. Mit der veralteten Technik verlangte ein einzelnes Foto ein bisschen mehr Entscheidung. Das war nicht zwangsläufig besser, nur anders. Immerhin brauchte es auch mehr Zeit. Und in HD war damals auch nichts.

Karl lächelte bei dem Vergleich. Er war ein glücklicher Mann und wusste das auch.

In den ersten Jahren seines Erwachsenendaseins hatten Beziehungen nicht nur etwas mit Liebe, sondern auch mit Verantwortung zu tun gehabt. Verantwortung für den anderen, aber auch für die eigene Entscheidung. Karls Eltern hatten eine zweckdienliche Ehe geführt, die mehr einem Arbeits- als Liebesverhältnis glich, aber Karl liebte Maria tatsächlich. Sie hatte ihm ein Lächeln beschert, wo schon lange keines mehr gewachsen war, und trotz der Schatten, die sie mit sich herumschleppte, hatte sie seine Augen für die Schönheit der Welt geöffnet. Sie hatten jung geheiratet und waren seit mehr als vierzig Jahren beisammen. Es hatte schwierige Zeiten gegeben, aber am Ende war morgens immer die Sonne aufgegangen – egal wie dunkel die Nacht davor gewesen war.

Maria kniff ihm spielerisch in die Wange. Karl zuckte zusammen.

»Hast du mir zugehört?«, fragte sie.

Hatte er nicht, und das wusste sie. Eine Antwort erübrigte sich.

»Kein Wunder, dass wir uns verfahren, wenn du immer ins Traumland davonfliegst.«

Er nahm ihre Hand und küsste sie sanft. »Ich drück aufs Pedal, du sagst wo’s hingeht.«

Fasziniert betrachtete er das Lächeln in ihren Augen. Es war immer noch dasselbe wie am Anfang ihres gemeinsamen Lebens.

»Nach wie vor ein Charmeur.«

»Nach wie vor wunderschön.«

Und das stimmte. Maria hatte ihre besten Jahre hinter sich, aber sie war eine schöne alte Frau mit immer noch vollem Haar, das weiß statt grau geworden war. Sie hatte immer Wert auf ihr Aussehen gelegt und nie ein Problem damit gehabt. Natürlich war das einfacher, wenn man von Natur aus gesegnet war. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn die Haut nicht mehr so straff, die Brüste nicht mehr so fest und die Augenlider zu Feinden im eigenen Gesicht geworden waren, zählte nur noch Ausstrahlung. Und die hatte Maria sich immer behalten können. Sie war eine beliebte Lehrerin gewesen, vor allem bei den Jungen. Und Karl hatte die Blicke genossen, die ihnen gefolgt waren, wenn sie nach dem Unterricht nach Hause gefahren waren, weil sie indirekt auch ihm gegolten hatten. Immerhin ging er mit der Frau nach Hause, die die Neider sich in ihrem Heim bestenfalls vorstellen konnten, oder nicht?

Es gab ein Foto von ihnen beiden, als sie noch ein halbes Leben jünger gewesen waren. Sie befanden sich auf einer Wiese, saßen auf einer Decke, jeder ein Croissant in der Hand, obwohl sie nicht in Frankreich waren. Karl erinnerte sich nicht mehr, wer das Foto geschossen hatte, aber er erinnerte sich an den Tag. Daran, dass das Gebäck nicht sehr gut gewesen war, sie sich aber den Tag nicht davon hatten versauen lassen.

Er hatte das Foto eine Zeit lang in seiner Geldbörse mit sich herumgetragen, irgendwann allerdings verloren.

Absurderweise steckte es immer noch in der Innentasche der leichten Jacke, die er momentan trug, ohne dass es ihm bewusst wäre. In der rechten, die er nie verwendete. Es war dort aus der Geldbörse gerutscht und geblieben, für Karl nur noch in seiner Erinnerung existent.

»Wir sind dort hinten falsch abgebogen«, sagte Maria. »Aber wenn wir einfach zurückfahren und uns rechts halten, sollten wir wieder richtig sein.« Sie hielt kurz inne. »Nein, links, nicht rechts. Rechts war’s von der anderen Seite.«

Er legte eine Hand auf ihre Schulter und zeichnete mit seinen Fingern ein rudimentäres Muster. Trotz ihrer langen gemeinsamen Zeit hatte er immer noch ab und zu das Bedürfnis, sich ihrer Echtheit, ihrer greifbaren Realität zu versichern. »Rechts oder links«, sagte er, »ich fahr, wohin du willst.«

»Brav. Und jetzt hop.«

Karl wendete lächelnd, wirbelte den Staub wieder auf, der sich eben erst gelegt hatte, und lenkte den Wagen zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren.

4

Als in Rolands und Sandras Welt der Morgen dämmerte, schien nicht nur draußen die Sonne. Sie waren seit sechs Jahren ein Paar und lebten mehr als die Hälfte dieser Zeit zusammen. Es war eine gute Zeit gewesen, und das schien sich auch nicht zu ändern. Man konnte nach Negativaspekten suchen, wenn man wollte, aber weder Roland noch Sandra wollten. Mit dreißig waren beide erfahren genug, um zu wissen, dass das gefährlich war – schlafende Hunde und so.

Sandra dämmerte aus einem jener Träume in den Tag, die so nah am Wachsein waren, dass nur ihre offensichtliche Absurdität sie entlarvte. Der Laminatboden im Wohnzimmer war einer saftigen Frühlingswiese gewichen, inklusive Blumen, Bienen und dem ganzen Kram. Das war eine tolle Sache, aber so eine Wohnzimmerwiese musste auch gepflegt werden. Sie war gerade dabei, den Rasenmäher zu starten, als etwas sie kitzelte und halb lachend, halb schreiend hochschrecken ließ.

Roland stopfte ihr mit einem Kuss bereits den Mund, bevor sie ganz in der Realität angekommen war. »Guten Morgen«, flüsterte er mit schadenfrohem Grinsen.

Sie schlug ihm spielerisch gegen die Brust und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Als sie sich zur Seite drehen und unter der Bettdecke verkriechen wollte, ließ Roland es nicht zu. Er rollte sie wieder zurück, war im gleichen Moment halb über ihr und bedeckte ihr Gesicht mit raschen Küssen, die mehr an einen Hund erinnerten, der sein Frauchen morgens aufweckt, als an einen respektablen Liebhaber.

Sie versuchte ihn wegzuschieben – lachend und chancenlos. Er dehnte seine Küsserei auf ihren Hals aus, aber dort kitzelte es so stark, dass Sandras Schulter ungewollt nach oben zuckte. Mit der wohl unkonventionellsten Selbstverteidigungstechnik der Welt traf sie Roland am Kinn. Seine Zähne schlugen unangenehm laut aufeinander, und er ließ mit einem überraschten Stöhnen von ihr ab.

Selbst überrascht, wie hart sie mit ihrer Schulter austeilen konnte, wenn sie ihren Körper machen ließ, wandte sie sich zu Roland um, der auf seine Seite des Bettes zurückgewichen war wie ein geprügelter Hund.

»Ups, alles in Ordnung?«, fragte sie.

Als Roland sich mit der Hand vorm Mund zu ihr umwandte und sie aus großen Augen ansah, wirkte er wie ein Welpe, der gegen eine Glastür gelaufen war und die Welt nicht mehr verstand. Sie versuchte das Lachen zu unterdrücken, scheiterte aber.

Rolands Augen wurden noch größer. »Du lachst?«, fragte er.

Sandras schuldbewusstes Kichern stoppte abrupt, als er die Hand wegnahm.

»Du blutest!«, entgegnete sie – mit einer den Normen moderner Höflichkeit entsprechenden Ernsthaftigkeit, aber nicht ganz frei von einem leichten Zucken um die Mundwinkel, das Roland nicht entging. Ein einsamer, kleiner Tropfen Blut bahnte sich gemächlich seinen Weg von der Unterlippe zum Kinn.

»Das findest du lustig.«

Sie versuchte das Zucken um ihre Mundwinkel unter Kontrolle zu bringen, aber es gelang ihr nicht. Im Gegenteil. Wie in der Kirche, wo die einfachsten Dinge am lustigsten waren, weil man still sein musste, schien das Lachen sich immer weiter aufzupumpen.

»Bei deiner Erziehung ist eine ganze Menge schiefgegangen!«, meinte Roland kopfschüttelnd.

Um ihr Lachen in den Griff zu bekommen und Rolands gigantische Hundeaugen nicht mehr sehen zu müssen, wandte Sandra sich ab und zog ein Taschentuch aus der Box auf ihrem Nachtkästchen.

»Hier«, sagte sie und hielt es ihm hin.

Roland rührte sich nicht.

»Oh«, machte sie. »Muss ich?«

»Jeder räumt seinen eigenen Mist weg«, sagte er. »Hausregel.«

Sie lehnte sich lächelnd nach vorne, wischte den Tropfen, der sein Ziel fast erreicht hätte, zärtlich vom Kinn und tupfte dann vorsichtig das nachkommende Blut von seiner Lippe.

»Gut so?«, fragte sie.

»Als hättest du nie was anderes gemacht.«

Sie nahm das Taschentuch beiseite und küsste ihn.

»Vorsicht«, meinte er, als ihre Lippen seine wieder freigaben. »Bin vielleicht ansteckend.«

Sie lächelte. »Ich auch.«

Sie legte ihre Arme um seinen Hals, dann küssten sie sich erneut. Als sie sich wieder voneinander lösten – auf der Kippe zwischen Morgensex und Morgenkaffee –, war Rolands Gesicht ernst.

»Alles in Ordnung?«, fragte Sandra.

Er blickte sie nur an. Erstaunt, als sähe er sie zum ersten Mal, als wäre er überrascht, sie hier bei sich zu haben.

Sandra konnte natürlich nicht in sein Inneres sehen, und deshalb bekam sie auch nichts von der Erkenntnis mit, die sich in ihm aufblähte wie ein mit Gas gefüllter Ballon, ihn ausfüllte, sein Denken lahmlegte und in Rolands Welt die Zeit anhielt. Sie sah einen Teil davon in seinem fast dümmlichen Gesichtsausdruck, einem Reh gleich, das in die Scheinwerfer des Autos blickt, von dem es gleich überfahren werden würde. Gefiel ihr dieser Blick? Aber ganz im Gegenteil. Wenn nach leidenschaftlicher Morgenküsserei plötzlich ein Damoklesschwert im Raum hing, war das selten Grund für Party.

»Verdammte Scheiße«, murmelte er, sie nicht aus den Augen lassend und immer noch mit dem Gesichtsausdruck eines Halbaffen, der zum ersten Mal fernsieht.

Dann küsste er sie auf die Stirn – beiläufig und so kurz, dass es fast eher ein Anhauchen als ein Kuss war. »Rühr dich nicht vom Fleck!«, sagte er und stieg aus dem Bett.

Sandra blieb sitzen – eher aus Verwirrung denn Gehorsam – und starrte ihm nach, wie er das Zimmer verließ und in den überschaubaren Untiefen der kleinen Wohnung verschwand.

5

Roland fühlte sich geschockt, wie in Zeitlupe. Es hatte ihn überrollt wie ein Linienbus, hatte ihn gerammt, zu Boden geschleudert und liegen gelassen. Und jetzt stolperte er auf Beinen, die er kaum noch spüren konnte durch die Wohnung, folgte Gleisen, die nicht nur unter seinen Füßen, sondern auch in seinem Kopf zu sein schienen, und versuchte seine Gedanken einzubremsen, die rasten und glühten wie eine Landungskapsel beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Er hatte zwar hin und wieder darüber nachgedacht, aber schlussendlich hatte es ihn eiskalt erwischt. Und war er vorbereitet? In irgendeiner Weise, hatte er irgendetwas Brauchbares zur Hand? Er stand im Wohnzimmer und sah sich verzweifelt um. Nein, hatte er nicht. Über. Haupt. Nichts.

Du kannst warten, sagte er sich. Bis morgen. Bis morgen ist okay.

Aber bis morgen war nicht okay, und das wusste er. Es musste jetzt sein, jetzt sofort. Nicht nächste Woche, nicht morgen, nicht mal in zehn Minuten. Jetzt! Der ICE, der ihn da überfahren hatte, war ein nachdrückliches, aber auch kurzweiliges Gefährt. Es war now or never, wie man so schön sagte, und Roland konnte sich nicht daran erinnern, jemals zuvor so stark, so klar in Richtung now tendiert zu haben.

Er ging in die Küche, weil die Schienen in seinem Kopf ihn dort hintrieben, während Sandra weiterhin verwirrt am Bett saß und dem Lärm zuhörte, den er beim Öffnen, Durchwühlen und Schließen der Schubladen veranstaltete.

Er entdeckte eine Rolle Alufolie, betrachtete sie unschlüssig und nahm sie heraus.

»Schatz, das ist … äh … ein wenig verwirrend!«, rief Sandra aus dem Nebenzimmer.

»Gleich wieder da«, antwortete Roland, aber seine Stimme war zu leise, um eine räumliche Distanz von mehr als einer Armlänge zu überbrücken.

»Was?«

Er wiederholte den Satz, ohne es wirklich zu merken und nicht nennenswert lauter als beim ersten Mal. Aber Sandra blieb weiterhin, wo sie war.

Er riss ein Stück Alufolie ab, legte es auf die Arbeitsfläche und rollte es zu einer dünnen, festen Schlange zusammen. Prüfend betrachtete er das Resultat, aber eigentlich gab es da nichts mehr zu prüfen. Entscheidung gefallen, ICE losgefahren, Zielflughafen voraus. Oder Bahnhof, in diesem Fall.

6

Sandra war kurz davor, ihm ins Wohnzimmer zu folgen, als Roland zurückkam.

Er hatte immer noch seinen ernsten Gesichtsausdruck, aber als er wieder zu ihr ins Bett stieg, fühlte sich nichts nach der Schlussmachdramatik an, gegen die sie sich bereits gewappnet hatte, ohne es sich einzugestehen. Warum sollte er auch Schluss machen, wenn alles so fantastisch lief? Hieß natürlich nicht, dass auf seiner Seite des Bettes auch alles rosig war, nur weil bei ihr …

Ihre Gedanken rissen ab, als er sich vor ihr aufs Bett kniete. Verwirrt beobachtete sie, wie er etwas hinter seinem Rücken hervorholte – ein klobiges, glitzerndes, rundes Ding aus … sie musste an die Geräusche in der Küche denken.

»Ich weiß, das ist nicht sehr romantisch«, sagte Roland. Und während er das unförmige Ding hochhielt – ohne Schatulle, ohne Kniefall, nur mit der Haltung, der Geste, die die Intention dahinter erklärte –, als sie in der eingerollten Alufolienwurst den Ring erkannte, den sie darstellen sollte, da spürte Sandra plötzlich und unerwartet wie erste, nicht zu unterdrückende Tränen in ihren Augen brannten.

Roland bemerkte nichts von dem feuchten Glanz, der in ihre Augen getreten war. Sein Blick war auf den seltsamen Ring in seiner Hand gerichtet, als könne er dort ablesen, was zu sagen war.

Und dann, nach tiefem Durchatmen, sah er endlich auf, sah sie an, ließ sie nicht mehr los. »Ich will dich nicht mehr gehen lassen!«, sagte er. Und dann, weil manche Dinge ausgesprochen gehören, selbst wenn sie schon deutlich lesbar mitten im Raum hängen: »Willst du mich heiraten?«

Die Tränen in ihren Augen traten übers Ufer, und ihr ›Ja‹ wurde in dem Kuss erstickt, mit dem sie sich ihm um den Hals warf. Sie blieben eng aneinandergeschlungen, bis es Zeit war, sich wieder anzusehen.

»Ist das Alufolie?«, fragte sie, als er ihr den Ring an den Finger steckte. Er war eine Spur zu groß, aber das Tolle an Alufolie war, dass man für eine Größenanpassung nicht extra zum Juwelier musste.

»Ja.«

Sie betrachtete das unförmige Ding noch einen Moment lang ungläubig, offensichtlich zwischen Romantik und Enttäuschung hin- und hergerissen, aber dann zog sie ihn zu sich. »Ich krieg aber schon noch einen richtigen Verlobungsring, oder?«

»Sobald ich am nächsten Kaugummiautomaten vorbeikomme.«

Sie biss ihn spielerisch in die Schulter, und er tat, als würde es ihm nicht gefallen.

Alles, was gut gewesen war, wurde ab da irgendwie besser, und was in Erzählungen immer nach Kitsch klang, fühlte sich fantastisch an, wenn man mittendrin steckte.

7

Zehn Minuten nachdem Karl sich auf Marias Anweisung hin rechts gehalten hatte und sie wieder auf Kurs waren, setzte er den Blinker und drosselte die Geschwindigkeit. Maria warf ihm einen überraschten Blick zu.

»Drängler«, murmelte Karl. Er lenkte den Wagen auf eine leere Bushaltestelle neben der Straße, und bevor er ganz von der Fahrbahn herunten war, schoss ein weißer sportlicher Wagen an ihnen vorbei. Karl hatte die erlaubten 100 km/h nicht ausgenutzt, weil seine Augen nicht mehr so gut wie früher waren, genau wie seine Reaktionsfähigkeit. Und weil er nirgendwo hinmusste, sondern hinwollte. Die Fahrt war Teil ihrer Reise, nicht nur ein notwendiges Übel zwischen den einzelnen Stationen. Karl sah keinen Sinn darin, seine entspannte Geisteshaltung dabei zu ändern.

Und was den Drängler betraf? Nun, man fuhr nicht Auto, weil man sich dem Tempo der anderen anpassen wollte. Wenn man nur von A nach B wollte, konnte man sich auch in den Zug setzen. Karl hatte Verständnis für Drängler, auch wenn er sie nicht guthieß. Und weil er sie definitiv nicht hinter sich brauchte, ließ er sie immer bei der sich nächstbietenden Gelegenheit vorbei.

Der weiße Wagen war bereits zwischen den Ausläufern der Berge verschwunden, zu denen die Landstraße sie hinführte, als Karl den Blinker erneut setzte und die Bushaltestelle hinter ihnen zurückblieb. Sie lauschten der Musik aus dem Radio und genossen die Landschaft, und wenig später erreichten auch sie die Berge. Die Straße stieg steil an, wurde kurvig und unübersichtlich. Karl ertappte sich dabei, wie er hinter jeder scharfen Kurve das Wrack des weißen Autos erwartete, und zwang seine Gedanken in eine andere Richtung. Er war nicht abergläubisch, aber er glaubte an die Macht der Gedanken.

Ein schwerer Lkw kam ihnen bergab entgegen, ansonsten blieben sie auf der Passstraße allein. An der höchsten Stelle befand sich ein Restaurant, und als Karl fragte, ob sie dort einen Kaffee trinken und vielleicht eine Kleinigkeit essen sollten, verneinte Maria.

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sie der Pause zugestimmt hätte.

Die Straße führte wieder bergab, schlängelte sich in steilen, unübersichtlichen Kurven ins Tal hinunter, begrenzt von Felsen auf der einen und dichtem Wald auf der anderen Seite. Maria blickte aus dem Fenster, sah ihren Gedanken zu, die irgendwo dort draußen zwischen den Bäumen vorbeitrieben, den Anhänger um ihren Hals zwischen den Fingern reibend, wie sie das oft tat, wenn ihr etwas Sorgen bereitete, dessen sie sich nur teilweise bewusst war. Karl sah es aus dem Augenwinkel und warf ihr einen Blick zu – nur einen kurzen, bloß um sich zu vergewissern, dass ihr verkniffener Mund nicht von ernsthaften Falten umrandet wurde, sondern von kleinen, die sich von selbst wieder glätten würden.

Nur ein kurzer Seitenblick, aber im schlechtesten Moment.

Karl sah das Reh zu spät, als es ihm vors Auto rannte, Maria gar nicht. Er verriss das Lenkrad, erwischte das Tier dennoch, und dann schossen sie über die Straße hinaus, statt ihrer Rundung zu folgen, schienen einen unwirklich kurzen Moment lang fast zu schweben und krachten in den Gegenhang der breiten Rinne, die dem Straßenverlauf an der Stelle folgte und ein paar Meter tiefer als der Asphalt lag.

Karl und Maria wurden nach vorne geschleudert, Sicherheitsgurte und Airbags retteten ihnen das Leben, aber das Bewusstsein verloren sie dennoch. Maria spürte den erstickten Aufschrei mehr, mit dem ihr beim Aufprall die Luft aus den Lungen gepresst wurde, als dass sie ihn hörte. Die Windschutzscheibe zersplitterte zeitgleich mit den Knochen in ihren Beinen, und als nach dem Bersten von Blech und dem Donner des Einschlags wieder Ruhe um den Wagen einkehrte, war das gesprungene Muster des Sicherheitsglases trotz aller Airbags von innen mit Blut besprenkelt.

8

Irgendwann wurde es trotz aller Leidenschaft doch Zeit für Kaffee, und weil Gebäck-technisch Ebbe herrschte, machte Roland sich auf den Weg in den Ort, um bei seinem Nummer-eins-Café Semmeln und irgendwas Süßes zu holen. Es gab zwei Nummer-eins-Cafés, aber irgendwie rutschte man mehr oder weniger automatisch in die Stammkundschaft bei einem der beiden. Vielleicht tendierte man in so kleinen Orten wie Leichdorf eher zu Loyalität als anderswo, jedenfalls vermischten sich die unterschiedlichen Stammkundengruppierungen eher außer- als innerhalb der Cafés.

Das Autoradio spielte einen jener 80er-Gute-Laune-Songs, dessen Melodie jeder und Titel keiner kannte. Roland pfiff mit und vokalisierte ein paar der halb englischen Textfetzen, die sein Gehirn sich zusammenreimte.

Als er auf den unbefestigten Parkplatz rollte, von dem aus das Café zu Fuß in zwei beherzten Hopsern zu erreichen war, klingelte sein Handy. Er sah für gewöhnlich aufs Display, bevor er abhob, genau wie jeder andere, aber momentan lenkte ein sehr kleiner Mann in einem sehr großen Auto ihn ab, der entweder versuchte ein- oder auszuparken und in beidem scheiterte.

»Hallo, Schatz«, sagte er. Sandra war die einzig plausible Anruferin um diese Zeit. Bring noch Dinkelbrot mit, würde sie sagen. Und obwohl er nicht verstand, wie oder warum man Dinkelbrot essen sollte, würde er heute nicht diskutieren – zur Feier des Tages.

»Das ist etwas zu viel der Anerkennung«, entgegnete ein Mann am anderen Ende der Leitung.

Roland glaubte die Stimme zu kennen, konnte sie aber nicht zuordnen. Er warf einen Blick aufs Display. Die Nummer war nicht eingespeichert.

Dann fiel der Groschen.

»Dwiggi?«

»Bin wieder da«, antwortete dieser. Und so erfuhr er noch vor allen anderen von der Verlobung.

9

Harald erwachte, ohne die Augen zu öffnen. Er ließ sie geschlossen, während das Gefühl von Nähe, die Erinnerung der Umarmung langsam davonglitten – dorthin zurück, von wo sie gekommen war.

Wie immer wartete er auf den Schmerz, der mit der Gewissheit kam, dass das Bett leer sein würde. Und wie immer drehte er sich zuerst auf den Rücken, strich über die leere Seite des Bettes und hoffte auf etwas anderes als das immer noch aufgebauschte Kissen. Und wie immer war die Hoffnung das Erste, was am Morgen starb.

Harald schlug die Augen auf, sog den Duft ihres Parfüms ein, der immer noch in der Luft seiner Gedanken hing, und setzte sich an den Bettrand. Er massierte sein Gesicht mit Fingern, die sich ein wenig taub anfühlten, als gehörten sie nicht ganz zu ihm. Dann stand er auf, schaltete die Kaffeemaschine in der Küche ein und ging ins Bad. Es war ein Morgen wie viele zuvor, nur der Beginn eines weiteren Tages, der trotz des Sonnenscheins vom schalen Beigeschmack der Trauer überschattet wurde.

Während Harald sich die Zähne putzte, begann er darüber nachzudenken, ob er sich umbringen wollte.

10

Unter den Bäumen herrschte Stille, und als der Staub sich nach dem Unfall wieder gelegt hatte, blieb ein leicht zu übersehendes Stück Zerstörung übrig, das in seiner Reglosigkeit friedlich wirkte. Der Wagen war von der Straße aus kaum zu sehen. Die Rinne lag bedeutend tiefer als die Fahrbahn, und Diskussionen über eine fehlende Leitplanke wurden genauso oft wie halbherzig geführt. Vielleicht wäre das anders, wenn mehr Unfälle an dieser Stelle passieren würden. Mit emotional aufputschenden Geschichten ließen sich Wahlen besser bestreiten als mit gesichtsloser Trivialität. Wähler brauchten eine Seite, auf die sie sich stellen konnten, ansonsten war das Faust-in-die-Höhe-Recken so verdammt schwierig.

Karls Mund war trocken, als er zu sich kam. Sein Gesicht tat weh – ein dumpfer, ziehender Schmerz, der sich nicht lokalisieren ließ. Als er versuchte den Kopf zu heben – noch zu durcheinander, um wirklich zu verstehen, wo er sich befand –, protestierte sein Nacken. Karl stöhnte auf, zwang seinen Blick aber trotzdem nach oben. Er sah das Blut, das chaotische Muster des geborstenen Sicherheitsglases.

Er sah Bewegung neben sich.

Aber als er – unter neuen Schmerzen – den Kopf drehte, war da nicht seine Frau. Jemand, der im Gegenlicht nur aus Schatten zu bestehen schien, stand auf der Beifahrerseite neben dem Wagen, eingerahmt vom zerbrochenen Fenster und mit einer leblosen Gestalt auf den Armen, die Karls Verstand nicht als seine Frau identifizieren wollte.

»Lässt Ihre Tür sich öffnen?«

Karl hörte die Stimme, aber sie kam von zu weit weg, mischte sich unter das Surren in seinen Ohren, schien zu unwirklich, um eine Antwort zu rechtfertigen. Sein Kopf tat weh.

Die Gestalt wiederholte die Frage, und als Karl auch diesmal nicht antwortete, verschwand sie aus seinem Blickfeld.

Lass meine Frau hier, versuchte er zu sagen, aber sein Mund formte nur halbherzige Silben ohne Atem, die Karls Verstand kaum verließen.

Dann war jemand neben ihm.

»Drücken Sie!«, rief die Stimme. Und während Karls Bewusstsein langsam zu ihm zurückkehrte, begann er sich gegen die Fahrertür zu pressen. Es verstärkte die Schmerzen in seinem Brustkorb und Nacken, aber er verstand, was der Mann wollte.

Gemeinsam schafften sie es, die verzogene Tür zu öffnen, und als Karl aus dem Wagen kippte, wurde er aufgefangen.

»Vorsichtig!«, sagte der Mann aus Schatten, bevor er ihm aus dem Wagen und auf die Beine half.

»Können Sie stehen?«

Karl nickte, bevor er sich dessen sicher war, aber zum Glück entsprach es der Wahrheit.

»Wo ist meine Frau?« Seine Stimme war schwach und schwerfällig.

»Gleich hier«, antwortete der Unbekannte, präzisierte aber nicht, wo genau ›gleich hier‹ war.

»Halten Sie sich fest«, sagte er und legte Karls Hand auf den Rahmen der offenen Fahrertür.

»Versuchen Sie zu gehen.«

Karl tat nichts dergleichen – er war immer noch damit beschäftigt, sich zu orientieren, zu verstehen, was passiert war. Die Aufforderung wurde wiederholt. Karl ging einen wackeligen, unsicheren Schritt, dann noch einen.

»Geht das?«, fragte der Mann.

Wieder nickte Karl, ohne sich dessen vollkommen sicher zu sein. Aber als er den stützenden Rahmen losließ, ging es.

»Ich werde Ihre Frau tragen«, sagte der Fremde. »aber Sie müssen selber gehen. «

»Geht es ihr gut?« Karl sah, wie der Mann die leblose Gestalt vom Boden hochhob, sah, wie ihre Arme nach unten sanken und dort baumelten wie die überhängenden Fetzen eines überfüllten Wäschekorbes.

Er taumelte auf die beiden zu, aber der Fremde wartete nicht, bis er sie erreichte. »Versuchen Sie, Schritt zu halten«, sagte er.

Der Unbekannte bewegte sich mit einer kraftvollen Ästhetik, die nicht von einem Leben am Schreibtisch kommen konnte. Karl beneidete ihn um die körperliche Vitalität, die er selbst schon vor langer Zeit für Komfort und Sicherheit geopfert hatte.

Er taumelte hinter dem Fremden her, während sein geschockter Verstand keine klaren Gedanken zuließ und der Unbekannte sie immer tiefer in das Zwielicht zwischen den Bäumen führte.

Kapitel 2

1

Sandra – die wegen ihrer italienischen Wurzeln eigentlich Alessandra hieß – saß in der Küche und genoss die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fielen. Die neue Woche hatte für den Leichdorfer Normalbürger wie üblich mit früh Aufstehen und Arbeit begonnen, aber seit Budgetkürzungen im Gesundheitswesen Sandra vor Kurzem ihren Job gekostet hatten, verbrachte sie viel Zeit damit, aus dem Fenster zu sehen und ihre keimenden Zukunftsängste kleinzureden.

Obwohl es ein herrlicher Tag war, wollte sie nicht nach draußen gehen. Leichdorf war eine kleine Gemeinde, und Sandra hatte Angst davor, den Eindruck zu erwecken, sie würde ihre Arbeitslosigkeit als Urlaub missverstehen. Eigentlich war sie aus dem Alter draußen, in dem ihr die Meinung anderer allzu wichtig sein müsste, aber in kleinen Orten wurde viel geredet, und manchmal konnte das auch berufliche Auswirkungen haben. Sie glaubte ohnehin schon, dass ihre Kündigung mit ein bisschen Anti-Vitamin B gespritzt worden war.

Du bist zu schön, hatte ihre Großmutter einmal zu ihr gesagt. Schöne Menschen haben es am Anfang leichter, müssen manchmal aber mehr beweisen.

Sie wusste nicht, ob da was dran war oder nicht, immerhin kam es von ihrer Großmutter. Sandra entsprang einer herzlichen Familie, und wie alle guten Omas verpackte auch ihre die Weisheiten des Alters in Schmeicheleien.

Sandra war zwar in Italien geboren, aber in Leichdorf aufgewachsen. Roland und sie waren in Ebenkreuz gemeinsam zur Schule gegangen, und eine Zeit lang hatten sich ihre Freundescliquen überschnitten. Echtes Interesse an ihm war bei Sandra jedoch erst nach der Schule aufgekommen, als sie fertig ausgebildete Physiotherapeutin war und er sich den Arm brach. Die Therapiesitzungen sorgten dafür, dass sie zum ersten Mal alleine miteinander sprachen, und als ihr klar wurde, dass sie sich ganz gut vertrugen, ließ sie sich auf einen Kaffee einladen.

Was dann folgte, war ein relativ reibungsloses Zusammenfinden, das für Sandra ausgesprochen schnell und überraschend kam. Für Roland nicht, wie er ihr eines Tages gestand. Auch während der Schulzeit waren ihr seine Blicke nicht völlig entgangen, aber für Sandra gehörten diese zum Alltag. Dass sie deshalb nicht arrogant, sondern nur selbstbewusst geworden war, war eigentlich ein Wunder, lag aber vielleicht daran, dass ihre Mutter – eine ebenso attraktive wie pragmatische Frau – ganz gut darin gewesen war, den sich in der Pubertät ankündigenden Narzissmus ihrer Tochter im Keim zu ersticken.

Sandra hatte nie sonderlich große Erwartungen in Rolands Hochzeitsabsichten gehabt, was manchmal in einen emotionalen Zwiespalt geführt hatte. Einerseits bildete sie sich ein, ihn zu lieben, andererseits schien immer ein Ablaufdatum über ihnen zu schweben, wie eine kleine, graue Wolke – gerade außer Sicht, aber darauf wartend, dass es Zeit für Regen wurde.

Sie war froh, dass diese Wolke sich nun aufgelöst hatte. Bei dem Gedanken daran, dass sie verlobt waren, dass sie heiraten würden, stockte ihr der Atem. Aber der Moment war kurz und wich einer angenehmen Wärme, die sich mit dem Wetter draußen deckte.

Als sie bemerkte, dass ihr Glas leer war, ließ sie die Küche hinter sich, knotete vor dem großen Schrankspiegel im Schlafzimmer ihre langen dunklen Haare nach oben und schlüpfte in ihre Yoga-Klamotten. Die Jungs machten sich gerne lustig über Yoga – und Roland war da keine Ausnahme –, aber schlanke Schenkel und einen festen Hintern wollten sie trotzdem haben. Sie würde sich im Wohnzimmer ein bis zwei Stunden stresslos verausgaben, bevor es wieder an die frustrierende Arbeitssuche ging.

2

Sie folgten einem schmalen, teilweise überwucherten Pfad durch den Wald, der Karl zwang, hinter dem Fremden zu gehen, der nicht länger ein Fremder war.

»Wie heißen Sie?«, hatte er vor einer für Karl nicht mehr bestimmbaren Zeit gefragt, und nachdem sie sich einander vorgestellt hatten, hatte der Fremde – August Leng – nicht mehr aufgehört zu sprechen. Er war Mitte vierzig, hatte dunkle Haare, schmale Lippen, ein gepflegtes Äußeres und ein ernstes, aber nicht unfreundliches Gesicht.

»Sie sind nicht aus der Gegend«, stellte Leng fest.

»Nein.«

»Urlaub?«

Karl hatte verneint, obwohl ›Ja‹ die korrekte Antwort gewesen wäre, und als er sich korrigierte, stellte Leng bereits die nächste Frage.

»Was machen Sie beruflich, Karl?«

»Ich war Lehrer.« Er keuchte. Sprechen war nicht nur wegen der Schmerzen in seiner Brust anstrengend, sondern auch wegen des Tempos, das Leng vorlegte. Aber Karl hatte nicht vor, sich zu beschweren – je schneller sie vorankamen, umso schneller würde Maria Hilfe bekommen.

»War?«, fragte Leng. »Sie sehen mir zu jung für Ruhestand aus.« Karl lächelte, musste husten und bedankte sich. »Gesundes Essen und wenig Stress«, sagte er, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Er war immer rundlich gewesen und im Alter dick geworden. Er aß gern, und Maria kochte täglich, aber das Geheimnis ihrer Küche waren Butter und Schmalz – Hausmannskost der alten Schule, für Männer, die Bäume fällten, und nicht für Leute mit mehr Sitz- als Muskelfleisch.

Was den Stress betraf, hatte er allerdings die Wahrheit gesagt. Mit der richtigen Partnerin war es einfach, sein Leben entspannt zu sehen.

»Und Ihre Frau?«, fragte Leng. »Was macht Ihre Frau beruflich?«

»Ebenfalls Lehrerin.«

Er war zurückgefallen und torkelte ein paar gehetzte Schritte vorwärts, um wieder zu Leng aufzuschließen.

»Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass sie auch im Ruhestand ist.«

Karl sagte genau das, und Leng schüttelte betont ungläubig den Kopf. »Sie sind ein Glückspilz, Karl!«, entgegnete er.

Karl war sich da nicht so sicher.

»Wieso sind wir nicht bei der Straße geblieben?«, fragte er, als sie ein paar Schritte schweigend gegangen waren.

»Vor der Saison fahren dort nicht viele Autos«, antwortete Leng. »Sie haben Glück, dass ich zufällig vorbeigekommen bin.« Nicht mit dem Wagen, wie er ihm vorher schon erklärt hatte. Leng war durch den Wald spaziert, was er gerne machte, weil es ihn entspannte. Sie waren unterwegs zu seinem Fahrzeug, das angeblich nicht weit weg von hier stand. Leng behauptete, dass das der schnellere Weg war, als auf den Krankenwagen zu warten. »Leichdorf hat kein eigenes Krankenhaus. Wie haben Sie und Maria sich kennengelernt?«

Karl war gedanklich noch bei dem Argument mit dem Krankenwagen, aber Lengs Frage brachte ihn davon weg. »Sie hat eine Kollegin an der Schule vertreten, an der ich schon länger unterrichtet habe.« Er erinnerte sich an die Lehrerin, deren Magen-Darm-Virus hartnäckiger als ihre Genesungswünsche gewesen war und deren ausgedehntes Fortbleiben schlussendlich zu Marias Vollzeitbeschäftigung und ihrem gemeinsamen Leben geführt hatte. Und er erzählte Leng davon.

»Schöne Geschichte. Was hat sie unterrichtet?«

Karl beantwortete die Frage, und auch die nächste, und die nächste, und die nächste.

Dann erreichten sie das Haus. Der Wald lichtete sich, und der Pfad endete auf einer freien Fläche, in deren Ecke ein dunkles, verlassen wirkendes Gebäude kauerte. Karl war sich vage bewusst, wie still es plötzlich geworden war.

»Es ist ein hässliches Gebäude, ich weiß«, sagte Leng. »Alter Familienbesitz, aber leider fehlt mir das Geld, um es herzurichten.« Er rückte Maria auf seinen Armen zurecht, wo sie langsam trotz ihrer schlanken Statur schwer werden musste. Karl sah zum ersten Mal, dass ihre Unterschenkel sich nicht in einem Stück bewegten, wie sie das sollten, sondern unter den Knien ein weiteres Gelenk zu haben schienen.

»Der Schlüssel befindet sich unter dem losen Fensterbrett«, fuhr Leng fort. »Sperren Sie auf.« Und als Karl nichts dergleichen tat: »Meine Wagenschlüssel sind dort drin.«

Karl wollte nicht aufsperren. Er wollte seine Frau nehmen und sie selbst zum Krankenhaus tragen. Allerdings war ihm bewusst, dass er auf sich alleine gestellt im Wald verloren war.

Nur glaubte er Leng nicht.

»Ihre Schlüssel sind dort drin?«

»Panik, sie könnten mir beim Wandern aus der Tasche fallen. Nicht fundiert, aber hartnäckig. Beeilen Sie sich, Karl, uns läuft die Zeit davon.«

Karl betrachtete wieder die merkwürdig lose baumelnden Unterschenkel seiner Frau und gab sich einen Ruck. Mit der Illusion von Freiwilligkeit war es leichter, diese nicht anzunehmen. Er ging zum Fensterbrett, fand die versprochenen Schlüssel darunter und sperrte auf.

Leng betrat das Haus, und Karl folgte ihm. Drinnen erwartete ihn ein unattraktiver Raum, voller Ramsch und altem Gerümpel. Es roch muffig, nach Staub, Alter und Moder. Da war eine ausladende Kommode, die wie eine ausrangierte Küchenzeile ohne Geräte wirkte, ein runder Tisch mit einfachen Holzstühlen und dahinter, am Übergang zu einem langen Gang, der in Dunkelheit endete, ein einfaches fleckiges Sofa, auf das Leng Maria ablegte.

Karl betrachte die schmutzigen Scheiben, durch die gedämpftes Licht fiel, ohne sich einen Blick nach draußen zu gestatten. »Wo sind die Schlüssel?«, fragte er.

Als keine Antwort kam, drehte Karl sich um. Leng war verschwunden.

Verwundert betrachtete Karl den leeren Raum, die beiden Türen, die in weitere Dunkelheit führten, und jene, durch die sie das Haus betreten hatten. Der Wald dort draußen – so wild und verwahrlost er auch war – schien das einzig freundliche in dieser Umgebung zu sein.

Karl schüttelte die innere Unruhe, die ihn auf einmal befiel, ab und ging zu seiner Frau. Wie sie dort lag, wirkte sie verletzlich, aber es waren weder die Beine noch das geschundene, geschwollene Gesicht, was diesen Eindruck erweckte. Es waren die geschlossenen Augen. Er hatte sie in all den Jahren, die sie miteinander verbracht hatten, nie schlafen gesehen. Ihm war nicht bewusst gewesen, wie schutzlos sie dabei wirkte.

Plötzlich hörte er rasche Schritte.

Leng tauchte aus der Dunkelheit des Gangs auf, rennend. Karl war neben seiner Lehrtätigkeit auch handwerklich geschickt gewesen und erkannte den Zimmererhammer in Lengs Hand – eine spitze Seite des Kopfes, um Nägel herauszuziehen, und eine stumpfe, um sie hineinzuschlagen.

Er erkannte auch die Absicht hinter dem verzerrten Gesicht, aber sie war zu überraschend, zu bizarr. Da war ein Moment, der ihm die Gelegenheit gab, sinnvoller zu reagieren, aber gegen den jüngeren, kräftigeren Mann hätte das nur den Ausgang hinausgezögert.

Karl hob die Hände zu einem Schutz, der nichts brachte, und Leng riss ihn mit seinem Schwung zu Boden, schlug erst die Hände beiseite und dann in Karls Gesicht.

Der alte Mann spürte den ersten Treffer und wunderte sich. Über ihm das Gesicht eines Wahnsinnigen, verzerrt von einer Wut, die nichts mit ihm zu tun haben konnte.

Für Schmerzen war unter all dem Schock wenig Platz, aber als Bewusstsein und Erkenntnis in die grelle Eintönigkeit seiner Panik sickerten, wurde Karl klar, dass er sterben würde. Und dass seine Frau dann mit diesem Irren allein war.

Obwohl ein Auge bereits blind und seine Chancen gleich null waren, streckte Karl die Hände ein weiteres Mal aus, wehrte einen Schlag ab, bevor der nächste seine Finger brach.

Leng hockte auf ihm, rasend, fauchend, die Zähne gefletscht, als hielte er sich für etwas anderes als einen Menschen. Und mit Augen, die nur noch aus Schatten zu bestehen schienen. Löcher in den Abgrund einer toten Seele.

Karl sah den Hammer ein letztes Mal auf sich zukommen, bevor Lengs verstörendes Gesicht ihn in die Dunkelheit begleitete, die hinter dem plötzlichen Ende der angenehmen Durchschnittlichkeit seines Lebens lag.

3

Als Leng aufhörte, auf den leblosen Körper unter sich einzuschlagen und sich stattdessen zu dem demolierten Gesicht herunterbeugte, um einen Geruch einzusaugen, den nur ein zerstörter Verstand wahrnehmen und genießen konnte, machte Tschicko sich auf den Heimweg. Hunger hatte sich irgendwann in den letzten fünfzehn Minuten gemeldet. Nicht drängend, sondern auf jene geduldige, kompromissbereite Art und Weise, auf die er das immer tat. Tschicko war nie ein gieriger Esser gewesen, nicht mal als Kind. Er salzte nicht nach, brauchte keinen Nachschlag und war zutatentechnisch nicht heikel. Unkompliziertes Kind, unkomplizierter Erwachsener.

Er war noch näher beim Schneiderhaus als bei seinem eigenen, als der Wald plötzlich all seine Farben verlor. Grün wurde zu Weiß, Braun zu Schwarz. Ausgewaschen, wie verwelkte Erinnerungen. Tschicko spürte den rasenden Marsch seines eigenen Herzens, als es sich gemeinsam mit ihm an jenen Tag seiner Kindheit erinnerte, als das schon einmal passiert war.

Verbrannte Bäume, die sich einem fahlen Himmel entgegenreckten, der wie eine Decke aus gemahlenen Knochen über ihnen hing.

Er hatte sich damals nicht getraut, seinem Vater davon zu erzählen, hatte es als Einbildung abgetan.

Tschicko hob den Blick. Unter der Oberfläche, innerhalb dieser verkehrten Realität, schien etwas zu brodeln, eine undefinierbare Dunkelheit, der halb entblößte Kern einer Krankheit, die es gewohnt war, sich zu verstecken. Schwarze Tinte, die in ein Glas Wasser sickert, ohne sich damit zu vermischen.

Dann war es vorbei.

Zurück blieb Panik, eine drückende Welle, die auf ihn zurollte. Er lief aus dem Wald, ehe sie ihn überschwemmen konnte. Aber die Schatten blieben lebendig. Hektische Bewegungen außerhalb seines Blickfelds, Geräusche, deren unbedeutende Trivialität plötzlich unerlaubtes Leben zu suggerieren schien. Bei Chicos Grab glaubte er, dessen ersterbendes Winseln zu hören, und dort, wo er Lackners Frau gefunden hatte, schien sie einen Moment lang erneut zu baumeln. Es war nur ein kurzes Flimmern, ein Blinzeln der Realität, zwei Frequenzen, die sich den Bruchteil einer Sekunde überlagerten. Kurz genug, um als Einbildung abgetan zu werden.

Eindrücklich genug, um hängen zu bleiben.

4

Roland hatte sich den Montag freigenommen und vormittags bereits einen anständigen Verlobungsring für Sandra besorgt. Es war ein schlichtes Schmuckstück, und soweit er ihren Geschmack zu kennen glaubte, müsste er damit absolut richtigliegen.

Mittags hatte er sich mit Dwiggi zum Essen in dem kleinen Café verabredet, in dem er tags zuvor Gebäck fürs Frühstück besorgt hatte. Dort gab es neben den ganzen handelsüblichen Mehlspeisen auch ein paar pikante Kleinigkeiten, und sofern Schinken-Käse-Toast hammer sein konnte, war das hier der Fall.

Dwiggi und er hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit Jahrzehnten, wenn man mehr Rolands Empfinden als Zahlen vertrauen wollte. Sie waren beste Freunde gewesen, damals in der Schule. Roland war dabei, als aus Ludwig »Dwiggi« wurde, weil Ludwig Anfang der Neunziger einfach nicht mehr zu einem kleinen Jungen passen wollte.

Roland hatte mit ihm zusammen ein Moped kurzgeschlossen und geklaut, als sie schon ein wenig älter und immer noch weit weg von der Volljährigkeit waren. Und Dwiggi hatte Roland und seine erste Freundin auf ebenjenem geklauten Ding nach einer Party nach Hause gefahren, weil Roland sturmfrei hatte und genau wie seine Freundin endlich ausprobieren wollte, womit die älteren Jungs am Schulhof immer angaben. Trotz der Party – eine Menge Alkohol, eine Menge minderjähriger Personen und eine weitere sturmfreie Bude – hatte Dwiggi nichts außer Soft- und Energydrinks getrunken. Weil er wusste, dass er in dieser Nacht als Chauffeur zum Einsatz kommen würde, wie er Roland später erklärte.

Wie sie zu dritt auf das geklaute Moped gepasst hatten, war bis heute ein Rätsel, aber es hatte geklappt. Roland und seine Freundin hatten ihr erstes Mal bekommen und Dwiggi einen mörderischen Anschiss von seinen Eltern, als die Polizei ihn zu Hause ablieferte. Er hatte Roland nicht verpfiffen, und weil Leichdorf ein Dorf war und der Besitzer des Mopeds ein Bekannter von Dwiggis Eltern, kam es nicht zu einer Anzeige. Dwiggi bekam Hausarrest, den er beinahe eingehalten hatte, und musste im Herbst zwei Wochen lang im Stadtpark Laub fegen, aber abgesehen davon war es mit einer Entschuldigung getan. Das Moped ging an seinen Besitzer zurück, Roland gehörte nun zu den Jungs, die auf dem Schulhof angeben konnten, und ihre Freundschaft war von eisern zu unzerstörbar gehärtet.

Und trotzdem hatten sie sich irgendwann aus den Augen verloren.

Dwiggi litt sozial unter radikaler Offenheit und einem manchmal zu direkten Umgang mit anderen, aber Roland hatte an ihm immer geschätzt, dass man wusste, woran man war. Mit ihm gab es kein Vielleicht-doch-nicht, kein Hinhalten, keine kurzfristigen Kursänderungen. Er war wie ein Zug, und man konnte sich darauf verlassen, dass er den Gleisen folgte.

Roland hatte nie wieder jemanden getroffen, der Entscheidungen so schnell traf und sich so sehr daran hielt. Und das bezog sich auf fast alle Kreuzungen in Dwiggis Leben. Roland hatte das immer bewundert und war einigermaßen erstaunt gewesen, als sein Freund ihm mal offenbart hatte, was eigentlich dahintersteckte.

»Ich mach mir genauso viele Sorgen wie alle anderen«, hatte er gesagt. »Ich denk nur nicht darüber nach.«

Für Dwiggi boten Entscheidungen keine Möglichkeit für Rückzieher. In seiner Zeit als Erwachsener hatte er sich, so gut es ging, alle Was-wäre-wenn-Denkmuster abgewöhnt. Er lebte ein Leben ohne Rückwärtsgang, aber all das hatte Zeit gebraucht und einen Preis gefordert.

Dwiggis gesamte Familie war tot. Er hatte mal im Scherz gesagt, dass er mehr Verwandte auf dem Friedhof als im Telefonbuch hätte, und als sein Vater starb – der als Letzter ging und vielleicht deshalb alle anderen Verluste überschattete –, hatte Dwiggi während des Begräbnisses nicht einmal geweint. Verlust war zu einem Teil von ihm geworden, der sich genauso in sein geistiges Gewebe eingearbeitet hatte wie die selbst anerzogene Entscheidungsfreudigkeit.

»Ich war auf zu vielen Begräbnissen in der ersten Reihe«, hatte er einst zu Roland gesagt. »Die Zeiten, wo’s wirklich wehtat, sind vorbei.«

Das stimmte nur zum Teil, und den Rest hatte an jenem Abend das Bier beigesteuert, aber dennoch erinnerte Roland sich, wie ihm der Satz einen Stich in die Brust versetzt hatte.

Dwiggi begegnete Hindernissen mit dem fatalistischen Frohmut von jemandem, der entweder an der Illusion seiner eigenen Unsterblichkeit festhält oder sich ins Grab sehnt, ohne selbst aktiv zu werden. Seine Leichtfertigkeit war nichts, worum man ihn beneiden musste. Es war die Überreaktion eines zu oft gestolperten Geistes.

5

Roland sah von der übersichtlichen Speisekarte nur auf, weil vor dem Café etwas vorbeiröhrte, das nach pubertärer Aufmerksamkeitssucht und Präpotenz klang. Es war ein weißer, sportlicher Audi, der garantiert eine Menge PS und genauso viel Fahrspaß unter der Haube hatte, aber in Leichdorf so deplatziert wirkte wie ein Nachbau des Eiffelturms im Ortszentrum.

Roland erhaschte einen kurzen Blick aufs Nummernschild. Kein Einheimischer.

Der Kaffee, den er bereits bestellt hatte, neigte sich dem Ende zu, als keine fünf Minuten später ein Fremder in der Verkleidung eines alten Freundes über die Straße schlenderte und auf ihn zukam. Abgetragene Jeans, abgetragene Sneaker, ungebügeltes Hemd und teure Sonnenbrille. Der Wuschelkopf – in Rolands Erinnerung Dwiggis Markenzeichen – war einem militärischen Kurzhaarschnitt gewichen, der stark nach Barttrimmer-Eigenkreation aussah. Roland war sich nicht sicher, ob das wirklich Dwiggi war, bis dieser seine Sonnenbrille abnahm.

»Hör auf, mich so anzustarren!«, sagte er. »Ist nur der Sommerhaarschnitt.«

Sie begrüßten sich mit den Gesten, aber ohne das Gefühl alter Freundschaft. Da hing eine Fremdartigkeit zwischen ihnen, die alles zu verklären schien. Als wäre ihre Freundschaft eine Erinnerung aus einem anderen Leben.

»Siehst gut aus«, sagte Roland, als Dwiggi sich gesetzt hatte. Und das stimmte. Dwiggi sah wirklich gut aus. Gesund, ausgeglichen und in Form. Aber auch ein wenig falsch, ein wenig unbekannt, und das waren nicht nur die Haare oder die Jahre, die vergangen waren. Es waren die unterschiedlichen Orte, die unterschiedlichen Leben, die unterschiedlichen Richtungen, die sie eingeschlagen hatten. Der Haudrauf von damals schien zu jemandem geworden zu sein, der einen Haudrauf darstellte.

Die Kellnerin kam, Roland bestellte den Toast, auf den er sich gefreut hatte, und Dwiggi entschied sich nach einem flüchtigen Blick in die Karte für die Gulaschsuppe.

Zumindest an dem Teil von ihm hatte sich also nichts geändert.

6

Mit der Erinnerung an gemeinsam erlebte Geschichten, kam die alte Freundschaft langsam zurück, und als sie beim Kaffee nach dem Essen angekommen waren, rief die Stimmung schon wieder eher nach Bier als Mineralwasser und Espresso.

»Wie geht’s Alex?«, fragte Dwiggi. »Ah, nein, wie nennt sie sich jetzt?«

»Sandra.«

»Sandra. Ja.« Dwiggi schnalzte mit der Zunge. »Ich glaub daran werde ich mich nicht mehr gewöhnen.«

Roland hatte ganz vergessen, dass es eine Zeit gegeben hatte, als seine Verlobte ihren Namen nicht mit Sandra, sondern mit Alex abgekürzt hatte. Das war während der Schulzeit gewesen, bis irgendein Dämlapp angefangen hatte, sich darüber lustig zu machen, dass sie einen Jungennamen trug.

»Wurde Zeit, dass ihr euch verlobt.«

Roland sah ihn überrascht an. Die Entscheidung zum Antrag war für ihn so plötzlich gekommen wie vor Jahren Sandras Entscheidung, mit ihm ins Bett zu steigen. »Ach ja?«, fragte er.

»Klar. Habe ich schon in der Schule gewusst.«

»In der Schule?« Roland musste lachen. »In der Schule haben Sandra und ich kaum ein Wort miteinander gewechselt.«

»Aber …«, Dwiggi dehnte das Wort und zeigte mit dem Finger auf Roland, als stellte er das berühmte I want you-Poster mit Uncle Sam nach. »Ihr habt euch angeschaut.«

Roland sah seinen Freund belustigt an. »Und da hast du natürlich sofort gewusst, was Sache ist.«

»Absolut.« Dwiggi grinste. Dann lehnte er sich zurück und riss ein kleines Stückchen der Semmel ab, die zu seiner Gulaschsuppe serviert und nicht ganz verzehrt worden war. »Ich freu mich wirklich für euch.«

Roland nickte und sah zu, wie Dwiggi das Stückchen Semmel in seinen Mund schob. Seine Unbeschwertheit war für Roland immer glaubhaft gewesen, auch als er schon gewusst hatte, woher sie kam. Inzwischen schien sie allerdings zu bröckeln. Roland glaubte, einen traurigen, einsamen Mann hinter der Fassade aus Lockerheit zu sehen.

»Wie läuft’s bei dir?«, fragte er. »Zwischenmenschlich?«

Dwiggi sah ihn überrascht an, als wäre die Frage keine logische Weiterführung ihres Gespräches, keines der Top-5-Themen, wenn sich alte Freunde nach Jahren wiedertrafen. Dann zuckte er beiläufig die Schultern. »Alles beim Alten.«

»Das heißt Single.«

Dwiggi nickte, inklusive patentiertem Halbgrinsen und neuem Putz auf der Fassade. »Das heißt es.«

Irgendwie war er immer Single gewesen, selbst wenn er eine Freundin gehabt hatte. Beziehungen hatten sich mit ihm nie so recht vertragen. Es gab Kombinationen, die einfach nicht harmonisch waren. Schokolade und Senf, Briten und Mittelmeersonne, Dwiggi und zwischenmenschliche Bindung.

Dennoch schien er immer gut damit klargekommen zu sein. Immer happy-go-lucky, aber in den schwierigen Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen stets allein.

Roland hatte sich hin und wieder gefragt, ob das in Dwiggis Fall nicht auf seine Familiengeschichte zurückzuführen war – ein unterbewusstes Sicherheitsseil, das ihn bremste, bevor er sich in einer Beziehung zu weit hinauslehnen konnte. Das ihn vor dem Schmerz neuen Verlustes schützen wollte und im gleichen Atemzug dazu zwang, eine Art modernes Nomadenleben zu führen – abwechslungsreich und spannend, aber auch rastlos und ohne Sicherheit. Von Ort zu Ort und Bett zu Bett, ohne je etwas zu finden, bei dem man sich zu Hause fühlte. Ein Leben ohne Rückwärtsgang eben.

Nein, dachte Roland. Ein Leben ohne Lenkrad. Nur mit Gaspedal.

»Ich glaube, ich bin auch bald so weit zum Heiraten«, sagte Dwiggi nachdenklich.

»Sie lockern die Gesetze gerade«, meinte Roland, »aber nach derzeitigem Stand brauchst du trotzdem noch eine zweite Person.«

Dwiggi quittierte den Witz lächelnd, bevor er fortfuhr. »Ich werde der ganzen Rumrennerei langsam überdrüssig. Wird Zeit, dass ich irgendwo ankomme.«

Sein Blick glitt über die Aussicht auf den Ortskern. Er vermittelte nicht gerade den Eindruck, dass er hier ankommen wollte.

»Du warst viel unterwegs«, entgegnete Roland. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Sie hatten in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr gehabt, aber Dwiggi war mehr als nur ein paar hundert Kilometer entfernt gewesen, so viel stand fest.

Dwiggi nickte. »Irland, die meiste Zeit. Dann Südamerika. Asien. Und Neuseeland.«

»Wow.« Das war ehrlich gemeint. »Dublin, Tokio, Leichdorf?« Roland konnte sich sein Grinsen nicht verkneifen. »Untypische Reiseroute.«

Dwiggi antwortete nicht, sondern ließ seinen Blick erneut über die Straße und die Gebäude auf der anderen Seite gleiten. Als müsse er sich davon überzeugen, dass sich nichts verändert hatte. Aber das war das Gute an Winzlingsgemeinden wie Leichdorf: Man konnte sich darauf verlassen, dass alles seinen gewohnten Gang ging.

»Bleibst du?«, fragte Roland.

»Vielleicht.«

Es klang gelogen, aber nicht ganz.

Dwiggi riss seinen Blick los von dem, was auch immer ihn an den Hausmauern gehalten hatte. »Reisen ist super«, sagte er. »Aber reisen kostet Geld. Und das ist jetzt dummerweise fast aufgebraucht.«

Dwiggi hatte es sich leisten können, ohne Job durch die Welt zu gondeln. Ein weiterer Posten auf der überschaubar kurzen Liste von Vorteilen, wenn man mit fast kalkulierbarer Regelmäßigkeit erbte.

Roland erinnerte sich daran, wie sie vor knapp fünf Jahren, als Dwiggi für das Begräbnis seines Vaters zum bis heute letzten Mal nach Leichdorf gekommen war, essen gegangen waren. Nur Dwiggi, Roland und Sandra. Es war ein ausgesprochen unbeschwerter Abend gewesen, dem bis zum zweiten oder dritten Bier ein gewisses Schuldgefühl im Nacken saß, weil es falsch wirkte, so eine gute Zeit zu haben, wenn man gerade den Vater seines besten Freundes beerdigt hatte. Aber Dwiggi schien die ganze Misere bis zum Abend bereits vergessen zu haben. Er und Sandra hatten sich fantastisch verstanden, und Roland hatte danach zwar noch viele weitere lustige Abende mit Sandra und Freunden verbracht, aber nie wieder einen, der sich so harmonisch, so sehr nach massiv gewachsener Freundschaft angefühlt hatte wie der von damals.