Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Edition AV

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

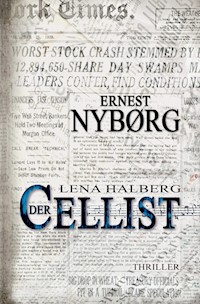

Geschäfte ohne Moral Die unersättliche Gier nach Einfluss und Gewinn Die Journalistin Lena Halberg stößt bei Recherchen in den Unterlagen der Panama-Papers auf die undurchsichtigen Transaktionen des Bankers Martin Kurkov. Hinter der biederen Fassade des Kunstliebhabers und Förderers eines jungen Cellisten, verbirgt sich ein eiskalter Finanzhai. Das wahre Gesicht kennen nur die Opfer seiner Gier. Für seinen Vorteil bricht Kurkov Gesetzte, manipuliert Währungen und kauft die Schulden bankrotter Staaten, um sich Einfluss auf deren Regierungen zu verschaffen. Fast zu spät beginnt Lena zu ahnen, dass auch der Cellist eine Rolle bei den dubiosen Geschäften spielen muss. In einer atemlosen Jagd zwischen Mailand und Triest versucht sie die Beweise sicherzustellen, obwohl sie selbst bereits auf der Abschussliste des korrupten Bankers steht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

ERNEST NYBØRG

Thriller

Edition AV

Zum Buch

Der Banker Martin Kurkov ist bekannt als Kunstliebhaber und fördert die steile Karriere eines jungen Cellisten. Doch hinter dieser biederen Fassade verbirgt sich ein eiskalter Finanzhai. Das wahre Gesicht kennen nur die Opfer seiner Gier.

Die Journalistin Lena Halberg entdeckt die undurchsichtigen Transaktionen bei Recherchen in den Panama-Papers. Sehr bald offenbart sich ihr ein Geflecht aus Schattenwirtschaft und Erpressung. Kurkov bricht Gesetzte, manipuliert Währungen und kauft die Schulden bankrotter Staaten, um sich damit Einfluss auf deren Regierungen zu verschaffen.

Fast zu spät beginnt Lena zu ahnen, dass auch der Cellist eine Rolle bei den dubiosen Geschäften spielt. In einer atemlosen Jagd versucht sie die Beweise sicherzustellen, obwohl auch sie bereits auf der Abschussliste des korrupten Bankers steht.

Wie bei Nybørg üblich, ist die Story nahe an realen Ereignissen angesiedelt, deren Drahtzieher sonst oft im Dunkeln bleiben.

Zum Autor

Ernest Nybørg studierte Musik und Literatur. Als Drehbuchautor schreibt er seit vielen Jahren erfolgreich für Film und Fernsehen. Auf dem Gebiet der Kriminalliteratur erkennt man seine Leidenschaft für menschliche Abgründe und eine sichere Hand für das Genre. Seine packenden Thriller, die als Hintergrund stets reale Ereignisse verarbeiten, begeistern inzwischen eine große Leserschaft.

Der Cellist ist der neue Roman um die Journalistin Lena Halberg. Ebenfalls bei Edition AV erschienen ist Nybørgs Trilogie mit der gleichen Protagonistin über die Verflechtungen von Politik und Rüstungslobby – Paris ’97, New York ’01 und London ’05.

Nähere Infos unter www.ernestnyborg.com

Cip-Titelaufnahme der deutschen Bibliothek:Nybørg Ernest; Lena Halberg: Der Cellist

ISBN 978-3-86841-227-7

Die Veröffentlichungen in der Presse zu Vorgängen bei Offshore-Geschäften und zu den Panama-Papers liegen der Idee zu diesem Buch zugrunde. Trotzdem handelt es sich um ein rein fiktionales Werk. Sämtliche Figuren und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echten Personen oder Geschehnissen ist zufällig und nicht beabsichtigt.

1. Auflage

© 2019, Copyright by Verlag Edition AV, Bodenburg

© 2019, Copyright by Ernest Nybørg, Wien

Literar-Mechana Austria, Reg.: 2017/7344

Alle Rechte vorbehalten

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie usw.) zu vervielfältigen oder in elektronische Systeme einzuspeichern, zu verarbeiten oder zu verbreiten.

Lektorat/Korrektorat: Dorothea Schuy / Rosemarie Fürst

Umschlag, Buchgestaltung, Satz: Ernst Kaufmann

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019

Das Wesen des Profitsist die Trennung von Geld und Moral.

Inhalt

Cover

Titel

Zum Buch / Zum Autor

Impressum

Zitat

Prolog

I. Satz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. Satz

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

III. Satz

21

22

23

24

25

26

IV. Satz

27

28

29

30

31

32

33

Epilog

Facts

Weitere Bücher

Prolog

Ein Teil des felsigen Bodens war eingesackt und bildete einen tiefen Krater. Dort musste das Zentrum der Verwüstung sein. Sicher waren Leute eingeschlossen. Er hastete über die steile Holztreppe des Hauptstollens hinunter, um jenen zu helfen, die es nicht mehr aus eigener Kraft ins Freie schafften – in solchen Momenten zählte jede Sekunde.

Immer wieder drückten ihn andere, die panisch aus den Gängen stürzten, grob zur Seite. Bei einer Katastrophe schaut jeder nur auf sich selbst, dachte er bitter.

In der tieferen Etage der Grube bemerkte er einen süßlich scharfen Geruch. Er erinnerte ihn kurz an etwas, aber er beachtete ihn nicht weiter, da aus dem Dunkel wieder ein dumpfes Dröhnen kam. Der Boden unter den Füßen begann durch die schwere Erschütterung zu beben.

Carlos taumelte, konnte kaum mehr stehen, lehnte sich keuchend gegen die Wand und suchte etwas Halt an einem Felsvorsprung. Er schloss die Augen, wartete ab, bis es wieder still wurde und versuchte, einigermaßen ruhig zu atmen. Nur jetzt nicht die Nerven verlieren.

Nach einem Augenblick schierer Angst zwang er sich weiterzugehen, doch hinter einer Biegung war der Weg zu Ende. Der Gang war eingestürzt, zur Gänze von herabgefallenen Brocken verschüttet. Carlos musste zurück zur letzten Abzweigung, dort gab es einen kleinen Platz, wo mehrere Stollen zusammenliefen. Er hoffte, dass trotz der letzten Entladung der Rückweg noch passierbar sei, als er wieder in die Gegenrichtung rannte. In dem dichten Staub, der in der Luft hing, sah man alles nur wie hinter einem Schleier. Die Grubenlampen, die in den Biegungen flackerten, warfen gespenstische Schatten – aber zumindest brannten einige davon noch. So konnte er sich mühsam in dem Gewirr von Gängen orientieren und nahm bei Abzweigungen immer den breiteren – dort würde es noch Sinn machen, nach jemanden zu suchen, der Hilfe brauchte. In den engen verwinkelten Schächten gab es nirgends Stützhölzer, deshalb hielten die Decken nicht stand. Sie brachen und begruben erbarmungslos alles unter sich.

Ein unterdrücktes Gurgeln ließ Carlos langsamer werden. Atemlos blieb er stehen und sah sich um. Es klang wie ein undeutliches Rufen, das hinter einem Haufen Schutt hervorkam. Er räumte mit den Händen die losen Stücke weg und stemmte sich dann mit den Füßen gegen einen größeren Felsbrocken, bis dieser zur Seite kippte und den Einlass in einen niederen Durchbruch freigab. Dahinter lag ein enger Querschlag, nur wenige Meter tief, vermutlich erst vor Tagen angelegt.

Carlos blickte in ein Augenpaar, das ihn leblos anstarrte. Ein Mann lag bis zur Brust unter Felsstücken, eine verdrehte Hand und sein Kopf mit einer klaffenden Wunde ragten heraus. Zwischen den verklebten Haaren sickerte Blut in die Ritzen zwischen den Steinen am Boden. Ein Teil seines weißen Plastikhelms mit der halben Aufschrift der Mining Company, die hier Zinn abbaute, steckte in den Trümmern. Der Aufprall musste so heftig gewesen sein, dass es ihn einfach in Teile zerrissen hatte.

Ein älterer Arbeiter kniete vor der Leiche, hieb mit den Fäusten auf die Brust des Toten und rief einen Namen. Durch die Anstrengung hustete er, rang nach Luft, zog aber mit jedem Atemzug nur mehr von dem beißenden Rauch in seine Lungen. Achtlos wischte er mit dem Handrücken über seine aufgesprungenen Lippen, versuchte wieder den Namen zu schreien, doch es blieb bei einem kratzenden Würgen und einem weiteren quälenden Aufhusten.

Carlos duckte sich in den niederen Gang hinein, presste ein Taschentuch vor seinen Mund. Eine Seitenwand war noch intakt, an der schob er sich halb kriechend in den engen Spalt bis zu den beiden hin. Er erwischte den Knienden an der Jacke, wollte sich bemerkbar machen, doch der nahm ihn in seinem Schock überhaupt nicht wahr. Er versuchte verzweifelt, seinen toten Kumpel unter dem Geröll hervorzuziehen und redete ihm zu, doch wieder aufzustehen.

Carlos fasste den Mann hart am Arm, er musste ihn von da wegbekommen, jederzeit konnten die Reste der Wand nachgeben. Er riss ihn zu sich hoch, schüttelte ihn und brüllte ihn an. Endlich reagierte der andere, drehte langsam den Kopf und richtete sich taumelnd auf. An der Bewegung war zu erkennen, dass er langsam wieder klar wurde. Sein Gesicht war durch den ganzen aufgewirbelten Dreck mit einer grauen Schicht überzogen, so als würde er eine Maske tragen. Seine Lippen waren von dem Sturz aufgeplatzt und das trocknende Blut zog eine schmierige Spur wie ein groteskes Grinsen.

Carlos bückte sich, drückte dem Toten die Augen zu und zog dann den widerstrebenden Alten, der unverständliche Worte hustend aus sich herausstieß und den Blick nicht von seinem Kumpel lassen konnte, mit sich in den Hauptgang.

»Sie können nichts mehr für ihn tun«, schrie er ihn an. »Er ist tot! Aber Sie leben, also kommen Sie, wer weiß, wie lange der Schacht noch hält!«

Der Mann nickte stumm, riss sich von dem Anblick los. Er begann zu schluchzen, humpelte aber hinter Carlos her. Der suchte verzweifelt den Gang, über den er gekommen war. Jetzt, da sie in der anderen Richtung liefen und in der Staubwolke, die überall aus den Gängen quoll, sah alles anders aus. Immer wieder mussten sie über umgestürzte Maschinen klettern oder sich, wo das Licht ausgefallen war, an den Wänden entlang weitertasten. Sie fanden noch einen weiteren Mann, der verletzt am Boden saß, stützten ihn zu beiden Seiten und nahmen ihn mit sich.

Carlos hatte keinen trockenen Faden mehr am Leib, die Luft unter Tag war drückend und stickig. Endlich kamen sie zu dem Platz, in den mehrere Tunnel einmündeten. Ihnen bot sich ein grauenhaftes Bild. Die Decke hatte sich gesenkt und eine Seite hatte ganz nachgegeben. In den Trümmern lagen Leichenteile, zerschmetterte Körper, blutige Kleidungsstücke.

Carols ekelte es furchtbar und er musste sich sehr zusammennehmen, um sich nicht übergeben zu müssen.

»Cuidado con la cabeza!«, rief der Alte – Passt auf, dass ihr euch nicht die Köpfe stoßt! Er leuchtete nach hinten und trieb die beiden an.

Es konnten nur mehr wenige Biegungen bis zur Haupttreppe sein, doch in diesem Teil war das Grubenlicht ganz ausgefallen und man konnte trotz der Taschenlampe die Hand nicht vor den Augen sehen. Keiner wusste so genau, welche Richtung sie einschlagen sollten. Es rieselte unablässig von der Decke, immer wieder gab der Fels Geräusche von sich, so als würde der Rest des Berges in die Stollen herunterstürzen.

Zwei Männer kamen durch einen Nebengang aus der Nähe des Kraters. Die Verwüstungen mussten dort am stärksten sein, das konnte man sogar im Halbdunkel erkennen. Sie tappten durch die Finsternis, versuchten nach draußen zu finden und verständigten sich durch Zurufe, froh auf jemanden zu treffen – als Gruppe erträgt man die Angst leichter.

»Wir müssen da lang«, sagte einer von ihnen, »dann den zweiten Gang links.«

Er trug einen andersfarbigen Helm, musste also ein Vorarbeiter sein, und kannte die Stollen und Gänge der Grube. Sie atmeten erleichtert auf – wenigstens einer wusste den Weg aus diesem Irrgarten. Langsam tasteten sie sich weiter, immer wieder rutschten sie auf dem glitschigen Steinboden aus. Der Alte stolperte über einen Brocken und schlug sich den Knöchel blutig. Er schrie kurz auf, unterdrückte dann aber den Schmerz und humpelte weiter.

In der ganzen Verwirrung versuchte Carlos zu erkennen, was hier geschehen sein konnte. War es ein normales Grubenunglück? Das schien ihm unwahrscheinlich, denn wenn ein Stollen einbrach, senkte sich zwar ein Teil des Bodens darüber, aber es gab keinen solchen Krater, wie er ihn draußen gesehen hatte.

Wieder kam ihm dieser seltsame Geruch entgegen, den er schon zuvor bemerkt hatte, diesmal noch intensiver, sodass er sogar die Richtung feststellen konnte. Er blieb stehen, suchte in seinen Taschen nach Streichhölzern, zündete eines an und hielt es hoch. An der Stelle war eine Ausbuchtung wie ein kurzer Seitenarm. Im Dunkel erkannte Carlos undeutlich die Umrisse von etwas. Es sah wie eine Blechkiste aus und hatte eine Aufschrift, die er im Flackern nicht entziffern konnte.

»Scheiße!« zischte er und warf das Streichholz zu Boden. Die Flamme hatte ihm die Finger verbrannt.

Die anderen waren stehengeblieben und zerrten einen Verletzten, den sie im Schein der Taschenlampe entdeckt hatten, unter einigen Trümmern hervor. Er hatte das Gesicht abgeschürft und aus dem aufgerissenen Ärmel seiner groben Leinenjacke ragte der blutige Rest eines Unterarmes hervor, aber er war bei Bewusstsein und drückte den Arm mit der zweiten Hand an seinen Körper, um ihn einigermaßen zu fixieren.

Carlos zog seinen Gürtel aus der Hose und versuchte damit den Arm abzubinden.

»Rápido, rápido!« drängte der Vorarbeiter. »Es muss so gehen, wir haben keine Zeit mehr, die ganze Scheißmine bricht zusammen!«

Er schob die Gruppe energisch weiter. Carlos blickte zurück, er hätte zu gerne gewusst, was das dort auf der Kiste stand, aber er konnte nicht mehr umkehren. Von unten war wieder dieses eigenartige Dröhnen zu hören und hinter Ihnen rieselte es von der Decke – besser, nicht alleine zurückzubleiben.

So schnell es ging hasteten sie zu dem Seitengang, der zur Haupttreppe führte. Hinter der Biegung konnte man endlich einen fahlen Schein des Tageslichts erkennen. Sie trafen auf weitere Flüchtende, die wie sie den Weg aus dem Labyrinth gefunden hatten. Sie mussten sich äußerst konzentrieren, um nicht über die hohen Stufen zu stolpern, weil die Nachkommenden in ihrer Angst wie wild nachdrängten.

Als sie endlich draußen waren, die ersten Notdienstwagen trafen jetzt bereits ein, setzte sich Carlos etwas abseits auf eine Anhöhe und atmete gierig die frische Luft ein. Inzwischen war es früher Abend geworden und begann zu dämmern.

Eigentlich war der junge Offizier der bolivianischen Armee nur zufällig in der Nähe gewesen. Er wohnte nur wenige Kilometer entfernt und verbrachte einige freie Tage zu Hause. Da seine Frau schwanger war, benützte er jede Gelegenheit bei ihr zu sein. Sie wollten an diesem strahlend schönen Tag zu dem kleinen See im Süden von Potosí, an dem sie so gerne spazieren ging. Da spürten sie dieses Grollen, wie von einem Erdbeben, vermischt mit zwei dumpfen Schlägen. Es fühlte sich an als würde ein riesiger Hammer auf die Felsen schlagen. Und es war aus dem Bergwerk neben dem See gekommen.

Er hatte ihr die Autoschlüssel gegeben, damit sie sich aus der Gefahrenzone bringen und im nächsten Ort die Notdienste verständigen konnte. Jetzt nahm er geschafft sein Handy und schrieb ihr eine SMS, dass mit ihm alles in Ordnung sei.

Am weiten Gelände vor den Eingängen der Mine war die Hölle los – überall war Rauch, er quoll förmlich aus der Erde. Einsatzfahrzeuge mit durchdringenden Sirenen rasten über die zwei schmalen Bergstraßen in die Senke hinunter, immer noch taumelten Verletzte orientierungslos aus dem Hauptstollen und bei denen, die sich wieder in Sicherheit fühlten, entlud sich der Schock in heftigen Gefühlsausbrüchen. Einer der Grubenleiter brüllte unablässig in ein Megaphon und versuchte Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Ein Mann kam den Weg zur Anhöhe hinauf, presste seine Hand auf eine klaffende Kopfwunde, von der das Blut heraus und über sein Gesicht rann. Er ging mit ausdrucksloser Mine vorbei.

Als Carlos seinen Blick über den Tumult gleiten ließ, bemerkte er seitlich neben dem Krater, etwas abseits des wirren Geschehens, ein Fahrzeug. Da stand ein Jeep mit laufendem Motor, der einige Blechkisten geladen hatte. Davor im Licht der abgeblendeten Scheinwerfer standen drei Männer in Drillichanzügen und schauten zum Krater hinüber. Sie trugen Armeekleidung, das erkannte Carlos sofort. Es war hier auch nicht ungewöhnlich, dass die Armee in den Bergen unterwegs war, sie wurde oft von größeren Betrieben zur Sicherheit angefordert. Nur die Männer trugen keine Rangabzeichen und ihr Aussehen machte ihn stutzig – es waren eindeutig keine Landsleute.

Er stand auf und ging vorsichtig den Hügel hinunter, immer darauf bedacht, möglichst unauffällig zu bleiben. Unweit des Fahrzeugs war ein Holzstapel, hinter dem fand er Deckung. Jetzt konnte er sich das Fahrzeug und die Typen genauer ansehen.

Sie sprechen kein Spanisch, dachte Carlos, ein weiteres Indiz dafür, dass sie nicht von hier sind. Dann fiel sein Blick auf die Kisten und er stockte. Sie sahen genau so aus wie die in dem Nebengang im Bergwerk. Die Aufschrift, die er jetzt deutlich lesen konnte, war eine Markierung, eine Schablonennummer, wie sie Militärs verwenden. Aus dem Dienst kannte er die typische Zahlenfolge und obwohl die Landeskürzel auf den Behältnissen übermalt waren, verstand Carlos die internationale Codierung – sie war amerikanisch.

Schlagartig wusste er auch, wonach es in den Stollen gerochen hatte – nach Marzipan. Und er erinnerte sich wieder an die Übung, die er vor zwei Jahren mit seiner Einheit absolvieren musste. PE-808 hieß das Zeug, ein Plastiksprengstoff, den man an seiner süßlichen Ausdünstung erkannte. Und von den Kisten kam der gleiche Geruch zu ihm herüber.

Carlos zuckte instinktiv zusammen, als er plötzlich die Zusammenhänge begriff. Ein furchtbarer Verdacht kam in ihm hoch: Die beiden Schläge, die er und seine Frau zuerst gespürt hatten, waren unterirdische Explosionen gewesen. Die Amis selbst inszenierten das, sie sprengten ihre eigene Mine, gleichgültig wie viele der Arbeiter dabei draufgingen – ausgebucht als Kollateralschaden.

Aber weshalb? Hatte man sich verspekuliert, war die Grube doch nicht so ertragreich wie man vermutete oder wollte man etwas ganz anderes verbergen?

Immer wieder die Amerikaner, dachte er bitter. Nicht genug, dass unweit von hier in La Higuera die CIA damals den Revolutionär Che Guevara erschossen hatte. Oder den ehemaligen Präsidenten half, den Volksaufstand gegen die US-Konzerne mit Waffengewalt niederzuschlagen und viele der Arbeiter zu töten, was später als Schwarzer Oktober in die Geschichte einging. Unaufhörlich fügten sie seinem Land Schaden zu und kamen doch ungestraft davon. Denn was machte die Armee und die Politik Boliviens? Sie machte einen Kniefall vor den Gringos!

Es war einer der Gründe, warum er gerade seinen Abschied vom Militär genommen hatte, um sich politisch zu engagieren. Nach vielen Jahren der Korruption gab es mit Evo Morales endlich einen Kandidaten für das Präsidentenamt, der eine Änderung im Land versprach. In solchen Momenten war sich Carlos sicher, dass sein Schritt, das Militär zu verlassen und Morales zu unterstützen, der einzig richtige gewesen war.

In dem Zorn, der spontan in ihm hochstieg, richtete er sich hinter dem Holzstapel auf und vergaß jegliche Vorsicht. Diese Leute würden zwar keine Sekunde zögern, ihn auszuschalten, wenn er ihnen in die Quere kam, trotzdem wollte er hinüber zu dem Jeep und sie zur Rede stellen. Doch da stiegen die Uniformierten in das Fahrzeug und fuhren davon.

Wütend schrie Carlos noch etwas hinter ihnen her, dann drehte er sich um und lief den Hügel hinunter zum Stolleneingang. Er brauchte einen Beweis für das, was hier geschehen war, sonst würde man wieder alles vertuschen. Also musste er nochmals in die Grube hinein. Der Platz, wo die Blechkiste lag, war nicht weit von der Treppe, das sollte zu schaffen sein, so lange musste der Berg eben noch halten.

Er kümmerte sich nicht um die doppelte Absperrung, die von den Sicherheitskräften mittlerweile errichtet worden waren, schlüpfte unter dem schwarz-gelben Plastikband durch und stieß einen der selbsternannten Wärter, der versuchte ihn aufzuhalten, kurzerhand zur Seite.

»Wichtigtuer«, zerdrückte er zwischen den Zähnen, ohne sich um dessen lautstarken Protest zu kümmern und hetzte weiter.

Er war in der Mitte des Platzes vor dem Hauptstollen, als direkt unter ihm neuerlich eine wuchtige Erschütterung zu fühlen war. Gleichzeitig senkte sich der Boden mit einem Geräusch, das an das Brechen von trockenen Knochen erinnerte. Der Untergrund fing an zu rollen wie bei einem Erdbeben, eine Welle, die sich ausbreitete und die Erde aufwarf. Durch die Stöße fiel auch der Eingang der Grube mit einem ohrenbetäubenden Krachen in sich zusammen.

Zu seinem Glück, denn hätte er die Treppe nach unten noch erreicht, wäre er nun verloren gewesen. Carlos hatte Mühe stehenzubleiben, taumelte einige Schritte zur Seite, stolperte und fiel auf die Knie. Da sah er, dass vom Krater aus ein Riss entstanden war – der Graben reichte schon fast bis zum See. Der Schock über den Anblick lähmte ihn für eine Sekunde, dann sprang er auf und spurtete los. Er schrie noch eine Warnung an die Umstehenden, konnte sich aber nicht weiter um sie kümmern. Wollte er sein eigenes Leben retten, musste er wieder zurück auf die Anhöhe. Als er auf halber Strecke war, gab hinter ihm das Ufer des Bergsees nach und in Sekundenschnelle ergossen sich tausende Tonnen Wasser in die Senke, stürzten wie über Katarakte nach unten ins Erdinnere und füllten die Stollen. Alle, die die Explosionen überlebt hatten und sich noch in dem Gewirr von Gängen befanden, würden jämmerlich ertrinken.

Hohe Rauchsäulen von dem verdampfenden Wasser, das sich in den brennenden Gängen mit dem Dreck des Bergwerks mischte, stiegen zischend in den Himmel und färbten den klaren Abend dunkelgrau.

Carlos schaffte es gerade noch rechtzeitig hinauf. Er setzte sich nach Luft ringend auf den Boden und winkte einigen Leuten, die ebenfalls dem Wahnsinn entkommen waren und den Weg zum Hügel suchten. Völlig erschöpft saß er minutenlang da und starrte auf das Chaos. Einige der Fahrzeuge standen bis zum Dach im Wasser, andere hatten noch rechtzeitig umgedreht und hielten abseits der überfluteten Straße, Feuerwehrleute und Sanitäter standen ratlos daneben. Sogar der Grubenleiter hatte sein Megaphon sinken lassen. Er hockte auf der Motorhaube eines Kastenwagens und an den zuckenden Schultern sah man, dass sich sein Schock in einem stummen Weinkrampf entlud.

Aus dem aufsteigenden Rauch begann es zu regnen, obwohl der Abend klar war. Ein Niederschlag wie feiner Sand, den die Schwaden mit sich hochgerissen hatten, rieselte herunter.

Es war kein Unfall, was Carlos gerade miterlebte, und er zitterte am ganzen Körper vor Wut. Es war ihm nicht gelungen, den Beweis dafür zu sichern, der lag nun unter Tonnen von Schutt und Wasser begraben.

Noch in der Nacht gab es eine erste Presseerklärung der Konzernleitung, die den Vorfall zutiefst bedauerte. Man sprach von einem großen Unglück und versicherte, die Sache schonungslos aufzuklären.

Doch schon zwei Tage später veröffentlichte das Bergbauministerium des Landes eine offizielle Stellungnahme, dass es sich um einen bedauerlichen Unfall gehandelt habe und kein Grund für eine weitere Untersuchung bestehe. Und da nun niemand Schuld an dem Ereignis trug, gab es auch keinerlei Hilfe für die Hinterbliebenen der getöteten Arbeiter.

*

Während die Nachrichten die ersten Bilder vom Schauplatz der Katastrophe brachten, setzte am anderen Ende der Welt der junge Cellist Andrej Majinski seinen Bogen in einer feinen Bewegung auf die Saiten seines Instruments und strich den ersten Ton der d-Moll-Sonate von Schostakowitsch – ohne zu ahnen, welche Bedeutung das Werk in seinem Leben noch bekommen sollte.

Dmitri SchostakowitschSonate für Violoncello und Klavier in d-Moll

I. Satz

Moderato

BEDROHUNG

Schostakowitsch verlangt ein sehr genaues Hören. Wirkt das Geschehen an der Oberfläche harmlos und gefällig, führt es in Wahrheit erbarmungslos in ein unabwendbares Schicksal ohne jegliche Seele.

In der Reprise entsteht eine dunkle Leere – kein Ausweg, alles scheint vergeblich, ein Aufbäumen sinnlos. Was bleibt sind Hüllen hohler Klänge, die an einen resignierenden Totengesang erinnern.

1

Die Schritte des jungen Mannes auf dem kalten Steinboden hallten laut, brachen sich an den hohen Wänden, überholten ihn und eilten ungeduldig voraus durch den endlos langen Korridor. Sein Gang hatte etwas Angespanntes, klang betont dringend, so als könnte er sein Tempo nur schwer kontrollieren und würde jeden Augenblick zu laufen beginnen.

Die fensterlosen Flure in dem Gebäude waren eintönig mit stumpfer graugelber Ölfarbe gestrichen und von der Decke aus mit nackten Neonbalken beleuchtet, die den Weg in abgezirkelte helle und dunkle Segmente zerteilten. Eine Abwechslung gab es nur, wenn eine der Leuchtröhren flackerte und die Monotonie des Anblicks mit unvermittelt bizarren Lichtblitzen zerriss.

Fast am Ende des Ganges angelangt, wandte sich der junge Mann nach rechts, wo eine schmale Abzweigung war, die zu einer einzelnen Tür führte. Vor der blieb er stehen, holte noch tief Luft, um seine Kurzatmigkeit zu beherrschen, und klopfte dann heftig. Gleichzeitig drückte er, ohne eine Aufforderung zum Eintreten abzuwarten, die Tür zum Ruheraum des diensthabenden Offiziers auf.

»Iswinitje!«, sagte er halblaut. Entschuldigung. Dabei bemühte er sich, die Stimme ruhig und bestimmt in das Dunkel klingen zu lassen.

Drinnen hob sich langsam ein Kopf von einer Pritsche und blinzelte in den unangenehm grellen Lichtschein, der durch den Türspalt ins Zimmer fiel.

»Schto?«, fragte eine Stimme dazu verschlafen. Was?

Der junge Mann richtete sich kerzengerade auf.

»Eine Nachricht, Herr Oberst!« Er war ausgebildeter Kryptograf, Absolvent der Militärakademie und arbeitete erst wenige Wochen in dem geheimen Dechiffrierbüro, wo alle externen Informationen, die den Staat oder die Regierung betrafen, zusammenliefen und nach strengsten Sicherheitskriterien überprüft wurden.

»Eine Nachricht?«, wiederholte der Oberst seinen jäh aufwallenden Zorn unterdrückend. »Da weckst du mich, Anatoli? Jede Minute kommen irgendwelche Meldungen!«

»Solche nicht!«

»Was soll das heißen?« Der Diensthabende schlug die Decke zurück, knipste das Licht an und setzte sich auf.

»Sie ist nicht chiffriert!«

»Bist du betrunken?«

Anatoli schüttelte den Kopf und deutete ein wenig hilflos in Richtung des allgemeinen Nachrichtenraumes, wo er einige Monitore zu überwachen hatte. »Bitte, Oberst, überzeugen Sie sich selbst.«

Der stand mit einem unwilligen Laut auf und deutete dem Untergebenen mit einer knappen Handbewegung, er solle die Tür schließen. »Warte, ich komme in einer Sekunde.«

Als der junge Mann draußen war, ging er durch den schmalen Raum zu einer Waschgelegenheit. Dort schaufelte er sich mit beiden Händen kaltes Wasser ins schlaftrunkene Gesicht, um den Kopf klar zu bekommen, frottierte sich ab und richtete den Kragen seines Hemdes. Immer noch sicher, dass der Neue einem Irrtum aufgesessen sei, nahm er mürrisch sein Sakko vom Stuhl.

Mit eiligem Schritt gingen sie durch die Gänge zurück zum Hauptgebäude. Rechts und links befanden sich enge Türen mit kleinen Glasfenstern in der Mitte, die zu Räumen klein wie Kammern führten, in denen die Analysten saßen. In zwei Schichten wurden hier eingehende Botschaften entschlüsselt. Nun, um ein Uhr nachts, waren die Schreibtische jedoch leer und auch das übrige Gebäude wirkte wie ausgestorben. Nur in dem zentralen Computerraum, der vorne über dem Eingang lag, saßen einige vom Bereitschaftsteam mit müden Augen vor ihrem Sichtungsgerät. Sie ordneten die im System ankommenden Daten nach codierten Statuszeilen, trugen sie in ein Protokoll ein und leiteten sie danach an einen der zuständigen Experten für die Kryptoanalyse weiter.

Anatoli ging voraus zu einem freien Arbeitsplatz, steckte seinen codierten Personalstick in den Slot im Fuß des Monitors und gab sein Passwort ein. Sofort sprang der Bildschirm an und zeigte die zuletzt bearbeitete Mail. Der Oberst warf einen abschätzigen Blick auf Anatoli und setzte sich. Als er den Text sah, erstarrte er jedoch.

Die Nachricht kam aus dem Büro des Direktors einer Bank in Estland. Es war eine Liste von Geldtransaktionen und die Anlagen beinhalteten die genaue Darstellung von Geschäften, Firmen und Konten einiger sehr einflussreicher Unternehmer im Umfeld des Kremls. Namen aus den obersten Sphären der Macht, darunter auch solche, die man als einfacher Oberst des Geheimdienstes zwar kannte, aber besser nicht einmal laut aussprach. Er scrollte nach unten – die beiliegenden Auszüge betrafen acht Personen, die man hinter vorgehaltener Hand nur als den Zirkel bezeichnete. Eine Gruppierung, die sich im Hintergrund hielt, aber versuchte, von dort aus die Fäden zu ihren Gunsten zu ziehen. Wobei niemand genau wusste, wer bei welchem Geschäft gerade die Finger im Spiel hatte. Doch hier, das war das Beunruhigende an dem Dokument des Bankdirektors, stand nun alles in Klartext – unverschlüsselt, ungeschützt, für jedermann lesbar! Und die Summen, die aufleuchteten, waren enorm.

Der Oberst arbeitete seit über dreißig Jahren für den Nachrichtendienst und hatte erst einmal eine nicht chiffrierte Nachricht erhalten. Damals war es ein verzweifeltes Telex eines Agenten aus der DDR gewesen, Anfang November 1989, und einen Tag später fiel die Berliner Mauer. Und das, was er hier gerade las, übertraf diese Sache bei weitem, rüttelte an den Grundfesten des Landes. Diese Daten, wenn sie bekannt würden, konnten weit mehr zu Fall bringen als eine Mauer.

Mit jeder Zeile erfuhr er ein weiteres Detail von korrupten Schachzügen einiger sehr gefährlicher Leute im Umfeld des Kremls. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass er beim Lesen zwangsläufig zum Mitwisser wurde, denn das waren keine Gerüchte, das waren Beweise. Die Erkenntnis trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Diese Leute griffen zu purer Gewalt, wenn es um den Schutz ihrer Interessen ging, das war ein offenes Geheimnis.

Er versuchte sich nichts anmerken zu lassen und befahl Anatoli mit einer knappen Anweisung, die Nachricht nicht ins Protokoll einzutragen, so als hätte es diese Mail nie gegeben.

In seinem Arbeitszimmer loggte er sich in das System ein, übernahm das Dokument, kopierte es in ungeduldiger Eile auf eine leere Wechselfestplatte und löschte es dann zur Gänze aus dem System. Damit verstieß er gegen jede Vorschrift des Geheimdienstes und konnte deswegen angeklagt werden, doch daran verschwendete er jetzt keinen Gedanken. Für Notfälle, die diese speziellen Personen betraf, gab es eine private Organisation, die sich um deren Sicherheit kümmerte und von der er gelegentlich auch finanzielle Zuwendungen bekam. Die würden wissen, was zu tun war.

Einige Minuten später saß er in seinem Volvo und kurvte aus der Einfahrt des Hauses nahe der Moskauer Prokuratur. Hinter der schmucklosen grauen Fassade aus den frühen Siebzigern war die Abteilung für technische Analysen der zivilen Aufklärung untergebracht. Eine der wenigen Einrichtungen, die selbst den Zusammenbruch der Sowjetunion unbeschadet überstanden hatten. Die bunkerähnlichen Kellerräume gingen – von außen unauffällig – bis tief in die Erde hinein. Endlose Reihen von Rechnern und Speichereinheiten verzweigten sich bis unter die Nebengebäude.

Nach wenigen hundert Metern bog er stadteinwärts in die breite Bolschaja Lubjanka ein, passierte das wuchtige Gebäude des FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB, und fuhr dann auf den Innenring, der rund um den Kreml führte. Von dort nahm er die Brücke, unter der Lenin-Bibliothek am westlichen Ende der Kremlmauer.

Nach kurzer Fahrt landete er in einem ruhigen, gepflegten Innenstadtviertel – in einer Seitengasse der Gregorykirche – vor einem alten weißgetünchten Haus mit nur zwei Stockwerken. Es wirkte wie ein leerstehendes Wohnhaus, aber seinem geschulten Blick fielen die versteckten Kameras an der Fassade auf.

Er stieg aus und ging zum Tor. Trotz seines Ausweises und der Dringlichkeit musste er auf eine Genehmigung für den nächtlichen Besuch warten. Schließlich öffnete sich das schwere Eisengitter und ließ ihn passieren.

Sein Plan, sich aus der unangenehmen Affäre zu ziehen, ging auf. Der Leiter der Organisation, den man aus seiner Unterkunft geholt hatte, nickte wohlwollend, nachdem er die Daten auf der Festplatte überflog. Er machte eine knappe Bemerkung über die Geistesgegenwart, den Empfang nicht offiziell registriert zu haben. Dann schob er den Oberst, der versicherte, keinerlei Ahnung vom Inhalt der Mail zu haben, wieder zur Tür hinaus.

Erleichtert fuhr dieser durch das schlafende Moskau zurück, während in dem Haus hinter ihm hektische Aktivitäten begannen. Nach Durchsicht der Namen auf der Festplatte entschied man, alle betreffenden Personen zu verständigen. Kurz vor zwei Uhr morgens klingelten die Handys von acht der mächtigsten Männer Russlands.

Nur etwa drei Stunden waren vergangen, der Himmel über der Stadt färbte sich erst langsam grau, als sechs davon – einer war nicht zu erreichen gewesen, ein weiterer war im Ausland unterwegs – in dem länglichen Innenraum der kleinen Kirche des Heiligen Gregors mit den silbernen Zwiebeltürmen zusammentrafen. Sie saßen auf den einfachen Holzstühlen vor einer Sammlung in Gold gemalter Ikonen, die die Wand bis zum Dach hinauf bedeckten.

Das Gotteshaus blieb außerhalb der liturgischen Feiern geschlossen und wurde für solche speziellen Treffen verwendet – jeder der acht besaß einen privaten Schlüssel für die hintere Pforte. Eine hohe Mauer, die den Innenhof zur Gänze umgab, schützte die Ankommenden vor fremden Blicken. Hier fanden sich keine der sonst allgemein üblichen Überwachungskameras oder Mikrophone. Was hier gesagt wurde, war nur für die Ohren der Anwesenden bestimmt, nichts drang nach außen.

Die Teilnehmer an dem überhasteten Treffen waren ob des dringlichen nächtlichen Anrufs in gereizter Stimmung. Auch der Umstand, dass jeder mit einem Blick in die Unterlagen die Details von den Geschäften der anderen sah, trug zur allgemeinen Verstimmung bei. Das war riskant, denn wer bei einzelnen Geschäften mitmischte und welcher Strohmänner man sich bediente, über das sprach man nicht, das sollte auch niemand wissen. Dadurch blieb man persönlich unangreifbar. Im gegenseitigen Misstrauen lag eine sichere Garantie für die nötige Vorsicht im Umgang miteinander.

»Wer ist dieser verdammte Sergej Iljin, von dem die Nachricht stammt, eigentlich?« Der schlanke Dunkelhaarige in der Runde, der intensiv nach Aftershave roch, fuhr aufgeregt hoch. Er war erst seit kurzem ein Teil der verschworenen Gemeinschaft und versuchte sich zu profilieren.

»Vor allem, wieso hat ein einfacher Manager Zugang zu den Unterlagen?«, setzte ein Junger mit buschigen Augenbrauen hinzu.

»Der einfache Manager leitet die Bank in Estland, seit Martin Kurkov, dem sie gehört, in der Schweiz sitzt. Er ist ein Spezialist für diskrete Anlagen und mit unseren Geschäften vertraut …« Der Mann im dunkelblauen Anzug, der geantwortet hatte, schaute ein wenig herablassend auf die beiden Jungen. Er stand auf und begann auf und ab zu gehen. »Immerhin war er bereits bei der Gründung der Bank dabei. Er ist immer loyal gewesen und hat auch sehr kluge Konstruktionen für uns entwickelt.«

»Geschichten aus alten Zeiten«, kam es betont abfällig zurück. »Wenn er so zuverlässig ist, was soll dann diese Mail mit der Liste?«

»Das ist doch klar, er will sich schützen! Das Problem sind die Artikel in der deutschen Presse über die Vorgänge in Panama. Die lösen überall große Verunsicherung aus, denn wer weiß schon, was sie nach sich ziehen werden.« Er blieb beim Fenster stehen und schaute nachdenklich hinaus. »Ich habe Kurkov schon vor längerer Zeit gewarnt, aber anscheinend wollte er nicht wahrhaben, dass seine Bank davon auch betroffen sein könnte.«

»Und dieser Sergej ist einfältig genug zu glauben, wenn er die ganzen Unterlagen offen an die Staatssicherheit schickt, gibt es keinen Grund mehr ihn zu verfolgen?«

»Zumindest bietet er sich damit dem Kreml als Kronzeuge an und nur durch Glück sind die Dokumente dort nicht gelandet!«

Im hinteren Teil des halbdunklen Raumes stand ein knochiger älterer Mann mit schütterem Haar und Goldrandbrille auf. Er war dem Gespräch bisher scheinbar unbeteiligt gefolgt. Als er sich erhob, verstummten die Anwesenden. Er kam gemessenen Schritts näher und blickte in die Runde.

»Wir sollten nicht weiter auf glückliche Zufälle hoffen.« Seine Stimme war leise, aber von einer Bestimmtheit, die keinen Widerspruch zuließ. »Es wird Zeit, dass wir daran denken, die Beziehung zu Kurkov aufzugeben. Seine Bank ist durch die Presseberichte in Misskredit geraten und ich bin sicher, die Staatsanwaltschaft in Estland wird demnächst gezwungen sein, Ermittlungen gegen ihn einzuleiten – allein schon um das Gesicht zu wahren. Und dann wäre der Weg bis zu uns nicht mehr weit.«

»Da muss ich Genaschenko leider recht geben«, pflichtete der im dunkelblauen Anzug, der noch immer beim Fenster stand, bei. »Die Verbindung ist dadurch äußerst heikel geworden und die Gefahr, trotz aller Vorsicht mit hineingezogen zu werden, könnte groß sein.«

»Probleme, die wir vermeiden werden«, setzte der Alte noch hinzu.

Obwohl den Anwesenden im Raum mit einem Schlag klar wurde, dass durch eine Trennung von der Bank mehrere hundert Millionen an Investitionen verloren gingen, stimmten alle ohne Ausnahme zu. Nicht einmal die beiden Jungen wagten eine gegenteilige Bemerkung. Genaschenko wirkte zufrieden. Die Verbindung mit dieser Bank in Estland und ihrem selbstherrlichen Besitzer war ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Alle wussten das, auch wenn er sich nie darüber geäußert hatte. Nun sah er die anderen missbilligend an.

»Man sieht, ihr hättet meinen Rat befolgen sollen, euer Geld dort abzuziehen oder – so wie ich – am besten gar keine Geschäfte, mit diesem Plut zu machen.«

Es war schlagartig totenstill im Sitzungszimmer. Das Wort, das der Alte verwendet hatte, bedeutete zwar nur so viel wie Gangster, aber es war in ihren Kreisen die Bezeichnung für jemanden, der die eigenen Leute betrog und deshalb als ehrlos galt.

Genaschenko wandte sich zum Gehen, drehte sich bei der Tür jedoch nochmals um.

»Wie dem auch sei«, sagte er in die Stille, »es ist nicht gut, wenn jemand wie dieser Sergej über unsere Aktivitäten Bescheid weiß. Er gehört nicht zum engeren Kreis. Sind wir uns in diesem Punkt einig …?«

»Natürlich«, sagte der am Fenster und alle nickten stumm.

»Wo ist Sergej jetzt?«

»Bei einem Treffen von internationalen Bankern in Wien, wegen der Maßnahmen für Griechenland.«

»Dann wisst ihr, was zu tun ist.«

Damit verließ er grußlos die Kirche.

2

Lena hatte das Verdeck des Cabrios aufgeklappt, die Heizung voll aufgedreht – da es trotz des Frühsommerwetters abends noch ziemlich kühl war – und hörte Phil Collins in voller Lautstärke. Immer wieder lehnte sie sich im Sitz weit zurück in den Fahrtwind und genoss die mediterrane Luft. Erst jetzt, seit sie mit Tom in Meran wohnte, wurde ihr bewusst, wie sehr ihr das südliche Klima in England gefehlt hatte.

Gleich nach dem College in London, ihr Vater arbeitete dort als Delegierter in der dänischen Handelsmission, hatte sie schon einmal vier Jahre in Italien verbracht und am Institut für Medienwissenschaften in Bologna an der ältesten Universität Italiens studiert. Damals sammelte sie auch ihre ersten Erfahrungen bei einem lokalen Fernsehsender und entwickelte ihr Interesse für die politische Berichterstattung.

Und jetzt bin ich wieder zurück, dachte sie, wobei ihr der Sohn ihrer alten Professorin einfiel, der in der Nähe von Bozen eine Berghütte besaß und darauf bestand, dass hier nicht Italien sei. Sie korrigierte sich, murmelte lachend: »Pardon, Südtirol natürlich …« und bog von der Schnellstraße in die Ausfahrt beim Meraner Pferderennplatz ein.

Sie fuhr ein Stück entlang der Passer, dem wilden Nebenfluss der Etsch, und nahm dann die Abzweigung über die Brücke Richtung Gratsch. Es war ihr üblicher Weg, wenn sie aus der Redaktion in Bozen kam. An Tagen, an denen sie Sendung hatte oder eine Produktion in der Endphase war, flitzte sie die Strecke oft zweimal hin und her.

Die Straße führte nach dem Vorort direkt hinauf in die Weinberge zur Kirche San Pietro und zu Toms Haus, das am Hügel darüber in einem kleinen Waldstück lag. Die letzten zehn Minuten durch die engen Spitzkehren zwischen den Weinbergen waren zu Lenas Lieblingsabschnitt geworden, den sie äußerst rasant nahm. Inzwischen gewöhnte sie sich auch an die Macken des alten heckgetriebenen Alfas und ging mit Vorliebe bis an seine Grenzen.

Tom hatte darauf bestanden, ihren geliebten Mini in London zu lassen. Er meinte, für einen Rechtslenker wären die engen italienischen Straßen viel zu unübersichtlich. Also adoptierte sie kurzerhand seinen dunkelroten Spider aus den Siebzigern mit dem weißen Stoffdach. Tom lächelte nur säuerlich, denn die beiden Oldtimer – er besaß noch einen dunkelgrauen 1964er Austin Healey – waren seine geliebten Babys, wagte aber dann doch keinen Protest. Nur manchmal, wenn er sie die Straße hochkommen sah, brummte er etwas vom frevelhaften Umgang mit dem alten Fahrzeug.

Lena hatte erst in der Woche zuvor ihr Motorrad aus dem Winterschlaf geholt und konnte kaum erwarten, es wieder zwischen die Beine zu bekommen.

In England wäre sie schon Anfang April bei den ersten Anzeichen des Frühlings unterwegs gewesen, aber durch die Übersiedlung und den neuen Job blieb es heuer länger eingepackt. Dementsprechend groß war ihre Ungeduld. Nur Tom war über die Verzögerung froh, da er Ängste ausstand, wenn er daran dachte, wie sie die Strecke durch die Weinberge mit der Maschine fahren würde.

Sie musste spontan schmunzeln, denn manchmal kam er ihr wirklich verschroben vor. Trotzdem war sie gleich sicher gewesen, dass es mit ihm funktionieren würde und hatte sich nicht getäuscht. Er nahm die Dinge wesentlich weniger ernst als sie, vergrub sich gerne in seiner Lektüre und strahlte eine Gelassenheit aus, die ihr guttat. Konfliktstoff gab es nur gelegentlich, wenn er etwas anders sah und auf seinem Standpunkt genauso beharrte wie sie.

Nach drei sehr intensiven Monaten und der großen inneren Umstellung von England nach Südtirol ging das Leben nun wieder den gewohnten Gang und Tom brütete über einem neuen Buch. Nachdem er sich als Journalist von dem aktuellen Geschäft zurückgezogen hatte, verbrachte er seine Zeit mit dem Schreiben von politischer Literatur und griff gerne Verschwörungstheorien auf, die er durchleuchtete. Wenn er dabei einer Sache auf die Spur kam, war er nur schwer ansprechbar. Für Lena passte das ausgezeichnet, denn sie brauchte den Freiraum für ihre Ideen und zu viel Beziehung engte sie ein.

Sie nahm die letzte Kehre, sah Tom auf der Terrasse stehen und drosselte das Tempo. Dann ließ sie den Alfa betont gemütlich im zweiten Gang zur Garage hinauftuckern und stellte ihn ab.

Das kleine Anwesen, das er von einem Onkel geerbt hatte, lag umgeben von hohen Bäumen mitten in den Weinbergen. Schon als er ihr die Fotos gezeigt hatte, verliebte sie sich spontan in den Platz und da beide die Nase von London voll hatten, fiel der Entschluss leicht, ganz hierher zu ziehen.

Die Gebäude am Grund, zwei alte ebenerdige Steinhäuser, waren früher ein Wohnhaus und eine Weinpresse mit angrenzendem Lager gewesen. Das Lager war bereits von Toms Onkel zur Garage umgebaut worden und das Presshaus beherbergte jetzt einen offenen Sitzbereich mit einem ausladenden Holztisch. Im Haupthaus, in dem es noch viel zu renovieren gab, bewohnten sie vorläufig die zentrale Küche und einen Schlafraum. Besonders hübsch fand Lena den kleinen quadratischen Turm, der das Wohngebäude seitlich überragte und den Tom als Arbeitsraum nutzte.

Als Lena von der Garage in den gepflasterten Innenhof kam, der zwischen den Häusern lag und zum Abhang hin in einem Vorbau endete, stieg ihr der Geruch von gebratenem Fleisch und Kräutern in die Nase.

»Du hast gekocht?«, fragte sie und bemerkte, dass sie ziemlich hungrig war. Der Tag war lang und der Happen zu Mittag in der Kantine des Senders winzig gewesen.

»Selbstverständlich! Nachdem du angerufen hast, habe ich mich sofort an den Herd gestellt …«, er hob die Augenbrauen und grinste, »und bei der Trattoria neben der Kirche angerufen, um zu bestellen.«

Er ging voraus in die Küche, um das Essen zu holen. Lena lachte und setzte sich an den Tisch in die letzte Abendsonne. Der offene Teil des Hofes lag geschützt zwischen den Häusern und gab den Blick auf Meran und die Rückseite der Ötztaler Alpen frei.

»Herrlich!« Lena schob den Teller in die Mitte des Tisches. Der Lammrücken in Kräuterkruste mit Zucchinigemüse und Bratkartoffeln war ein Gedicht gewesen. »Ich bringe keinen Bissen mehr hinunter.«

Tom räumte den Tisch ab und brachte noch Kaffee. Lena betrachtete ihn dabei von der Seite. Sie mochte seine bedächtige Art. In dem kurzen halben Jahr, das sie jetzt zusammen waren, fühlte sie sich einfach angekommen. Er brachte die fehlende Ruhe in ihr Leben.

Er fuhr sich durch die dichten grau melierten Haare, packte seine Pfeife aus und begann, sie mit Tabak zu stopfen.

»Und«, fragte er und suchte Streichhölzer in der Hosentasche, »welche Neuigkeiten beschert uns die weite Welt denn heute?«

»Eigentlich nur das Übliche«, entgegnete Lena und rührte in der Tasse, »aber da ich gerade eine Story für meine Sendung im Sommer suche, bin ich heute die ganzen Meldungen der letzten Woche durchgegangen und über eine Sache gestolpert – einen angeblichen Selbstmord.«

»Angeblich?«

»Ja, irgendein Banker soll sich in einem Hotel in Wien erhängt haben.«

»Interessant.« Tom stocherte in der Pfeife.

»Ich weiß nicht, ob da überhaupt etwas dran ist«, Lena nahm die Decke, die auf dem Stuhl daneben lag, und warf sie sich um die Schultern. »Es gibt nur eine kurze Notiz und die Angaben sind recht dürftig.«

»Meinst du vielleicht den russischen Direktor von dieser Bank in Estland?«

»Genau, die Pressemeldung wurde von der Bank herausgegeben. Er soll in irgendwelche dubiosen Geschäfte verwickelt gewesen sein und die Konsequenzen gezogen haben, weil es Ermittlungen gegen ihn gab«, sagte Lena und hob überrascht den Kopf. »Wieso weißt du davon?«

»Wenn du seriöse Zeitungen lesen würdest …«, sagte er schmunzelnd, stand auf und ging in die Garage, wo die Tonne mit dem Altpapier stand. Er kam mit einem Packen Papier zurück, legte es auf den Tisch und nahm nach kurzer Suche eine Ausgabe des Corriere della Sera heraus.

»Bei dem Versuch mein Italienisch zu verbessern, bin ich auf einen Artikel gestoßen«, sagte er und blätterte im Wirtschaftsteil herum. »Da! Hier berichten sie darüber. Ich hab zwar nicht alles verstanden, aber es dürfte um dieselbe Sache gehen.«

Lena zog sich die Zeitung hin und las.

»Direttore di banca«, murmelte sie dabei, »trovato morto … ieri sera a Vienna …«

»Jetzt sag schon, was da genau steht!«

»Na gut«, sagte Lena und begann zu übersetzen, ohne den Blick von dem Text zu nehmen. »Der Direktor einer Bank aus Tallinn, der zu einer Tagung in Wien war, wurde im Badezimmer seiner Hotelsuite erhängt aufgefunden … Weiter sagen sie, dass keinerlei Fremdeinwirkung feststellbar sei und die Polizei daher von einem Selbstmord ausgeht.«

Lena flog mit den Augen stumm über die weiteren Zeilen.

»Das war alles?«, fragte Tom beinahe enttäuscht.

»So warte«, entgegnete Lena und schlug die Seite ganz auf, um besser lesen zu können. »Ah hier, da wird es wieder interessant. Er verwaltete mehrere Konten einer Gruppe von russischen Investoren, die am internationalen Finanzmarkt aktiv sind. In den letzten Monaten wurden diese Transaktionen jedoch Gegenstand von Untersuchungen wegen illegaler Offshore-Aktivitäten in Panama.«

»Das wäre auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Jeder dieser Neureichen schneidet sich seine Scheibe ab und versteckt sie dann irgendwo in einem Steuerparadies.«

Lena lachte mit einem Mal laut auf. »Horch, hier steht: Die Bank bedauert das Ableben ihres Mitarbeiters zutiefst, weist aber jegliche Beteiligung an den ihm jetzt zur Last gelegten Vorwürfen zurück, da man intern von derartigen Handlungen keinerlei Kenntnisse gehabt habe und diese auch aufs Schärfste verurteile.«

»Die halten alle anderen für Idioten! Wie heißt die Bank?«

»Das steht hier nicht, nur dass sie in Privatbesitz ist.« Lena ließ die Zeitung sinken.

»Die geheimen Geschäfte der russischen Oligarchen«, sagte Tom und paffte mit der Pfeife große blaue Ringe in den Abendhimmel, »das wäre ein guter Buchtitel, leider gibt es darüber sicher schon einiges.«

»Aber keine Reportage mit allen Facts für ein großes Publikum«, hakte Lena ein und sprang auf. Wenn ein Thema sie unvermittelt packte, konnte sie einfach nicht stillsitzen. »Eine Doku, die auch alle Hintergründe aufdeckt!«

»Damit die Herren mit der Schlägervisage im schwarzen Auto kommen und unangenehme Fragen stellen?«, fragte Tom scherzhaft. Dann starrte er Lena an, wie sie hin und her lief. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«

»Man muss es nur richtig angehen …«

»Warum habe ich Blödmann nur die Zeitung geholt?«, sagte er und ließ mit einer resignierenden Geste die Pfeife sinken.

Lena lachte und ging ins Haus. »Ich setze mich noch kurz an deinen Computer, dann brauche ich meinen Laptop nicht aus dem Auto zu holen.«

»Schon gut.« Tom stellte das Kaffeegeschirr zusammen und trug es in die Küche zurück.

Es war spät geworden über der Recherche. Im Internet gab es einige Informationen zu dem Selbstmord des Russen. Lena blieb an einem winzigen Detail hängen, über das sich offensichtlich niemand Gedanken machte. Der Tote, so hieß es an verschiedenen Stellen, hatte zwei Flugtickets in der Tasche – eines nach Tallinn und eines nach Havanna.

Diese unscheinbare Tatsache warf für Lena einige Fragen auf: Bucht jemand zwei Flüge, wenn er vorhat, sich umzubringen? Und was bedeuteten die beiden Destinationen? Tallinn schien klar zu sein, dort arbeitete er, aber Havanna roch nach Flucht.

Aber jemand der nach Kuba flieht – ein Land, das Leute, die Devisen bringen, mit Freuden aufnimmt und von wo es keine Auslieferung gibt – braucht eine Verfolgung durch die Behörden in Estland nicht zu fürchten, überlegte sie. Warum also vorher aufhängen?

Je mehr sich Lena in das Thema verbiss, desto klarer wurde ihre Vermutung: Er war nicht freiwillig aus dem Leben geschieden, jemand hatte nachgeholfen. Damit stand auch ihr Entschluss fest, sich der Story anzunehmen und sie dem Sender für die Sommerausgabe ihres Politmagazins vorzuschlagen. Die Richtung, die sie inhaltlich gehen würde, zeichnete sich auch schon ab, denn für sie gab es keinen Zweifel, dass der Tod des Bankers mit den dreckigen Schiebereien der reichen Russen in Zusammenhang stand.

Sie erinnerte sich an ihre gute Bekannte Julia, die arbeitete bei der Süddeutschen Zeitung und hatte im Team der Journalisten an der Enthüllung der Panama-Papers mitgearbeitet. Die bekannte Zeitung hatte von einer anonymen Quelle über das Internet die Unterlagen von einer Kanzlei in Panama erhalten, die tausende Briefkastenfirmen betreute, in denen die Mächtigen und Einflussreichen ihre Vermögen versteckten. Wenn der Bankdirektor da mit drinsteckte, dann musste er dort ebenfalls auftauchen.

Lena schrieb ihrer Kollegin gerade eine Mail, als Tom ins Arbeitszimmer kam.

»Vielleicht nehme ich deinen Titel sogar«, meinte Lena ohne hochzusehen. »Dunkle Deals der Oligarchen!«

»Jetzt komm ins Bett, es ist gleich Mitternacht.«

»Gut okay«, sie fuhr den Computer hinunter, »ich muss morgen sowieso früh raus.«

»Ich dachte, du hast dir den Freitag freigenommen?«

»Schon, aber ich muss nach München.«

»Aber wolltest du nicht über das verlängerte Wochenende einmal richtig ausspannen?«

»Das ist jetzt wichtiger!«, sagte sie und rauschte voraus ins Schlafzimmer.