Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Patmos Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

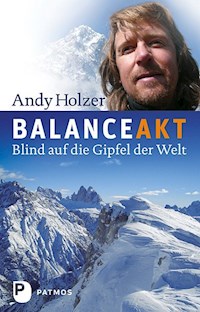

Im Mai 2017 sorgt der von Geburt an blinde Bergsteiger Andy Holzer für Aufsehen: Er erreicht den Gipfel des Mount Everest – und erfüllt sich damit seinen größten Traum. Eine Wahnsinnsleistung für einen Mann, der ohne Hilfe seiner Frau nicht mal vor die Tür gehen kann. Dabei ist Andy Holzer kein verrückter Draufgänger, sondern ein Mensch, der seine Stärken trotz seiner Blindheit nutzt und seine Teamfähigkeit und Führungsqualitäten gezielt einsetzt. In seinem aktuellen Buch beschreibt er seine spektakulären Expeditionen auf das Dach der Welt. 2014 und 2015 muss er wegen einer Lawine und einer Erdbebenkatastrophe umkehren, beim dritten Versuch 2017 gelingt ihm der Gipfelsieg. Eine Sensation!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andy Holzer

Mein Everest

Blind nach ganz oben

Patmos Verlag

Inhalt

Heimkehr I

Mein Weg in die Berge

Der Everest

Keynote Speaker

Gepflegte Abhängigkeit

Der richtige Mann: Wolfgang

Everest 2014 – Die Eislawine

Everest 2015 – Das Erdbeben

Everest 2017 – Blind nach ganz oben

Heimkehr II

Bildteil

Über den Autor

Über das Buch

Impressum

Hinweise des Verlags

Heimkehr I

Schlaftrunken erwache ich auf dem Beifahrersitz, neben mir sitzt meine Sabine, die gewohnt souverän den Wagen steuert, im Fond des Wagens meine Mutter. Meine beiden Freunde Wolfi und Klemens, die mir in den letzten Wochen Everest-Brüder und Lebensversicherung waren, folgen im Wagen hinter uns. Wir sind auf dem Weg nach Hause, in mein eigentliches Basislager. Vorhin haben wir das Nordportal des Felbertauern Tunnels passiert. Ich muss einen Moment geschlafen haben. Wo sind wir jetzt?

Die Heimkehr vom Dach der Welt ist, wie langsam und tief in ein gemachtes Bett zu fallen, wie eine Umarmung; in mir mischen sich Frieden, Glück und Erschöpfung, da ist Dankbarkeit und Demut. Ich lausche den vertrauten Stimmen um mich, aus dem Lautsprecher meines Handys meldet sich mein heimischer Mobilfunk-Betreiber zurück: Wir kommen an, es geht heimwärts.

Um 3 Uhr morgens Osttiroler Zeit sind wir in Kathmandu in die Maschine geklettert, jetzt ist es 20 Uhr 30. Seit mehr als siebzehn Stunden sind wir unterwegs.

Wir waren also tatsächlich oben, auf dem Dach der Welt. Noch kann ich nicht fassen, was wir erlebt haben. Drei Anläufe in vier Jahren hat es gebraucht, den Giganten zu besteigen, zweimal hat dieser unnahbare Berg uns abgeschüttelt. Katastrophen und Glücksmomente, Euphorie und Verzweiflung lagen auf allen drei Aufstiegen dicht beieinander, neue Freundschaften sind gewachsen – andere scheinen sich aufzulösen.

Es wird wohl Tage dauern, all das zu verdauen. Jetzt, in diesem Moment, überwiegen die Erschöpfung und das stille Glück, gesund zu sein; das noch zögerliche Wissen, es tatsächlich geschafft zu haben. Weiter kann ich gerade nicht denken.

Umso mehr freue ich mich auf die irdischen Wohltaten des Ankommens: ein heißes Bad, ein feines Abendessen mit Sabine. Allein die Vorfreude darauf, nach acht Wochen der Kälte und Entbehrung endlich im eigenen Bett schlafen zu dürfen, ist ein Gefühl wie Weihnachten.

Sabines vertraute Lenkbewegungen wiegen mich in Sicherheit. Und doch befremdet mich etwas: Sollte es hier – nach dem Südportal des Tunnels – nicht geradeaus gehen? Der vertraute Weg nach Tristach ist das nicht – unsere aktuelle Route ist mir fremd. Ist vielleicht seit unserer Abreise am 3. April die Straßenführung verändert worden? Gibt es einen Stau oder fahren wir eine Umleitung? Irgendetwas passiert hier gerade.

Sabine setzt den Blinker, sie fährt rechts ran. Jemand öffnet die Beifahrertür von außen.

Noch bevor ich realisiere, was hier gespielt wird, finde ich mich in der Umarmung meines Freundes Anda wieder, der mir in den letzten Jahren einer der wichtigsten Vertrauten war. Anda, der nicht mit auf den Everest konnte und der doch immer dabei war. Aber da sind noch mehr Menschen, viel mehr: Um mich herum singt ein freundliches Stimmengewirr, es folgen unzählige Umarmungen und Hände, die mich begrüßen, Schultern, Haare, Nasenspitzen und Wortfetzen, eine Klangwolke aus Blasmusik schwebt herüber … Spielt hier tatsächlich eine Blaskapelle? Tut sie das etwa für uns? Erst jetzt begreife ich: Das hier ist ein Empfang, ein ganz offizieller, hier am Eingang nach Osttirol – und er gilt uns Everest-Heimkehrern Klemens, Wolfi und mir!

Freunde sind gekommen, eine Abordnung des österreichischen Bundesheeres ist vor Ort und eine Vertretung der »Alpenraute«, unseres Alpin-Vereins. Die drei Bürgermeister unserer Heimatgemeinden Untertilliach, Amlach und Tristach geben sich die Ehre, ebenso der Vorstandsdirektor der Felbertauernstraße, Gemeindevertreter aus Matrei, die Bezirkshauptfrau von Osttirol und wer nicht noch alles. Wir sind gerührt.

Zum Glück erwartet niemand, dass wir jetzt schon einen Reisebericht liefern oder Rede und Antwort stehen; wahrscheinlich ist uns – bei all der Freude – die Erschöpfung anzusehen. Und so lässt man uns bald wieder ziehen.

Wieder im Auto gleiten wir durch das Iseltal, von dort geht es Richtung Lienz, und diese halbe Stunde Autofahrt vergeht wie in Trance.

Bald zeigen mir die vertrauten Straßenprofile, wo wir sind: Da ist der Kreisverkehr in Lienz, das Rechtsabbiegen bei der Amlacherkreuzung und die Adegkreuzung in der Tristacherstraße. Im Kopf fahre ich die Strecke mit.

Aber dann verliere ich den Faden: Sabines Fahrstil ist jetzt zögerlich, sie biegt ab. Jetzt ist sie von der Lavanterstraße rechts in Richtung Kirche abgefahren. Sowohl Sabine als auch meine Mutter lassen diesen Richtungswechsel unkommentiert und ich denke mir meinen Teil: Da kommt also noch was! Oh je, da hat sich wer zu früh gefreut auf das warme Bettchen …

Mein Weg in die Berge

Wer immer sich auf den Weg macht, um seiner Leidenschaft zu folgen, wer den Kopf freihält und Fantasien zulässt, der hat auch einen Traum. Da ist zum Beispiel die Läuferin, die sich immer neu beweist, was zu leisten sie imstande ist. Vielleicht hat sie das Laufen erst spät entdeckt; womöglich hat sie nicht gewusst, was in ihr steckt. Und mit jedem Trainingsfortschritt setzt sie sich neue Ziele. Sie wird alles tun, um einmal dabei zu sein, beim New York Marathon.

Kleine Jungs träumen von Sportwagen. Wann immer sie einen Bugatti, Ferrari oder Porsche vorbeifliegen sehen, verrenken sie sich die Hälse. Und parkt so ein Bolide am Straßenrand, schleichen sie ehrfürchtig um das Objekt ihrer Träume und drücken sich die Nasen an der Scheibe platt, um wenigstens einen Blick auf den Tachometer zu erhaschen. Sie träumen sich auf den Fahrersitz, wollen einmal Pilot sein in diesem Boliden.

Oder nehmen wir die talentierte Pianistin, die sich schon als kleines Mädchen ihrem Instrument verschrieben hat; seit ihrer Schulzeit drückt sie die Klavierbank und studiert mit Hingabe die Meisterwerke der Klavierliteratur. Abends sitzt sie, zusammen mit hundert anderen Musikbegeisterten, in der Philharmonie und lauscht der Darbietung eines Solisten – und sehnt sich selbst hinauf aufs Podium. Sie träumt sich an dieses Instrument, dass ihr tatsächlich Flügel verleiht.

Für jeden, der seinen Wünschen nachgeht, formuliert sich fast wie von selbst ein Wunschziel, ein Sehnsuchtsort, ein Objekt der Begierde. Früher oder später liegt es klar vor dir: Es ist einfach das »Ding«, das dich motiviert, herausfordert, inspiriert. Dabei ist es zunächst nicht mal wichtig, ob du diese Zielmarke je erreichen wirst. Es ist die Magie, die Anziehungskraft des Ziels selbst, die enorme Kräfte in dir freisetzt. Diese Begeisterung für die Sache ist die Quelle, die uns täglich Energie verleiht, geduldig macht und vielleicht sogar ein wenig demütig.

Ich war neun Jahre alt, als ich meine Leidenschaft für das Klettern entdeckt habe. Meine Eltern gaben meinem sehnlichsten Wunsch nach, mit mir, dem kleinen, geburtsblinden Andy, doch mal auf einen für mich auch heute noch anständigen Kletterberg zu steigen. Sie ahnten damals nicht, dass es mir genau dort, im steilen Gelände, viel leichter fallen würde, mich zu orientieren und selbstständig zu bewegen. Denn an der Kletterwand kann ich die Welt mit Händen und Füßen begreifen, das Gelände lesen und mich ganz ohne Augenlicht zurechtfinden.

Dieses erste Klettern, damals am 16. August 1975, war eine Initialzündung. Plötzlich waren mein Vater und meine Mutter nicht mehr schneller als ich; es ereignete sich ein Rollentausch – ich konnte Teile des felsigen Aufstieges sogar als Erster vollziehen.

Der Moment, als ich das Gipfelkreuz mit eigenen Händen berühren durfte, als ich erstmals so plastisch realisierte, dass alle Grate hier oben zusammenlaufen und wir wirklich am höchsten Punkt waren, dieser Moment nahm mir alle Fesseln ab und ich fühlte mich frei wie nie zuvor.

Dieser für mich so klare Weg direkt am steilen Abgrund, den auch Menschen mit Augenlicht nur mit Respekt gehen können, gab mir das Gefühl von wahrer Gleichberechtigung gegenüber den Sehenden. Und so ging dieser Tag da oben am Spitzkofel in den Lienzer Dolomiten nicht spurlos an mir vorüber. An diesem glücklichen Tag war der Samen der Begeisterung in mir gepflanzt.

Allerdings brauchte es noch Jahre der Entwicklung, bis ich mich wirklich als Bergsteiger begriff. Und vielleicht waren gerade die Jahre, in denen ich eben nicht auf Berge stieg, entscheidend für eine gesunde Entwicklung.

Mit 15, 17 oder mit 19 Lebensjahren hätte ich wohl noch nicht das Spektrum der Gefahren einschätzen können, das mich bei einer Tour in die Felswand erwartet; noch weniger wäre mir in diesem Alter bewusst gewesen, wie diese Risiken trotz meiner eigenen Einschränkung zu meistern sind. Vielleicht wäre ich mit 18 Jahren abgestürzt, wenn mich ein Bergsteiger damals schon mit in einen ernst zu nehmenden Fels genommen hätte.

Heute weiß ich, es war richtig und gut, dass mein Vater, der meinen innigsten Wunsch kannte, gewartet hat in all den Jahren. Erst als ich 23 Jahre alt war, hielt er die Zeit für gekommen, mir einen passionierten, erfahrenen Bergsteiger an die Seite zu stellen, den Bruckner Hans.

Mit Hans, dem so liebenswürdigen, störrischen und um 33 Jahre älteren Kletterer, und meiner Mutter, die bis dahin noch nie an ein Seil gebunden war und mir damit einfach nur helfen wollte, zog ich damals im Herbst 1990 zum ersten Mal mit Seil und Haken los, um die höchste Spitze in den Lienzer Dolomiten zu erklettern. Schwierigkeitsgrad II an der Großen Sandspitze war damals für mich das Ärgste, was ich mir als blinder Kletterer vorstellen konnte. Hans wurde schon bald ein wirklich guter Freund und er ist auch heute, nach so vielen Jahren, immer noch derjenige, dem ich mein Bergsteigerleben am meisten verdanke.

Die Kletterwochenenden mit Hans liefen meist nach demselben Muster ab. Samstags erkundete ich als Seilzweiter und unter Hans’ erfahrener Führung eine neue Route. Und am Sonntag darauf stieg ich dieselbe Tour als Seilführer hinauf – und am anderen Ende meines fünfzig Meter langen Kletterseiles kamen Sabine oder meine Mutter hinterher gekraxelt, fluchend und schnaubend.

Meine ersten Erfahrungen als Seilschaftsführer lieferten mir die stärksten Impulse für die Entwicklung meines Selbstbewusstseins und den Umgang mit der Verantwortung.

Ich spürte in diesen Momenten glasklar: Es gibt jetzt keinen anderen auf diesem Planeten, der es in der Hand hat, ob unsere Seilschaft direkt auf den Friedhof oder in eine herzerwärmende Gipfelstunde geführt wird. Es liegt einzig und alleine an mir.

Und wenn es eben nur an mir liegt, dann habe ich noch nicht verloren. Dann habe ich noch nichts falsch gemacht. Dann habe ich alle richtigen Entscheidungen zur Verfügung. Natürlich auch alle falschen.

Dieses Maß an Verantwortung hat mich anfänglich sehr gefordert, später dann umso mehr beflügelt. Mit dieser Herausforderung umzugehen, musste ich erst lernen. Zuerst ist diese Situation kaum zum Aushalten, später wird es zur Wachheit und am Ende zum Salz des Daseins.

Mit den Jahren gesellten sich neben Sabine, meiner Mutter und dem Bruckner Hans noch weitere Bergpartner dazu und so wuchsen meine Fähigkeiten stetig.

1994 im September machte ich meine erste, unmittelbare Erfahrung mit einem schweren Alpinunfall in meiner Seilschaft. Hansjörg, mein damaliger Partner, stürzte in der ersten Seillänge der Laserzkopf Nordwand in den Lienzer Dolomiten dreißig Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Wieder sah ich mich mit dieser Frage konfrontiert: War das Klettern tatsächlich mein Weg? War dieser Unfall ein Signal für mich, es sein zu lassen – oder war er einfach eine hautnahe Verdeutlichung der Tatsache, wie nahe am Abgrund eigentlich jedes Leben steht?

Dank Sabines Hilfe und der meiner Eltern kam ich wieder auf die alpinen Beine und ging meinen Weg weiter. Ende der Neunzigerjahre konnte ich schon richtige ernste Felstouren in den Ambezaner, Sextener oder Lienzer Dolomiten klettern. Im Winter galt jedes Wochenende dem Pulver- oder Firnschnee, wenn wir auf unseren Tourenskiern ausrückten.

Am 18. August 2002 ereignete sich der nächste, schreckliche Rückschlag. Ich stand an einem der Sicherungsstandplätze in der direkten Laserz Nordwand in den Lienzer Dolomiten, circa vierhundert Meter über einem nach unten sich weit öffnenden Abgrund – die Wand ist hier überhängend – als plötzlich der Körper meines Freundes Sepp von oben über mich hinwegschoss; ich konnte von meinem lieben Freund, der danach etwa acht Meter unter mir in der leicht überhängenden Wand hing, nur noch ein leises Kratzen und Schürfen vernehmen, als sein bereits toter Körper am noch immer pendelnden Seil die umliegenden Felsausbauchungen streifte.

Als ich vier Tage darauf neben Sepps Frau Berti am Friedhof von Hermagor hinter Sepps Sarg zu seiner letzten Ruhestätte ging, kam wieder diese ganz große Frage auf.

Muss das Bergsteigen sein? Hat es nicht schon genug Opfer gegeben? Bist du vielleicht der Nächste?

Die Frage nach Sinn oder Unsinn will hier nicht greifen. Die Frage ist vielmehr: Ist es mein Weg oder ist es nicht mein Weg?

Wieder brachten mich an erster Stelle meine Sabine, aber auch meine Mutter und mein Vater, der Bruckner Hans und einzelne andere Bergsteiger zurück in die Spur. Es war nicht mein Unfall, es war der Weg und der Fall vom Sepp, das wurde mir dann immer klarer.

Wieder kaufte ich ein neues Seil, wieder träumte ich nachts von den Felswänden. Und immer öfter nahmen mich richtig starke und erfahrene Kletterer mit in die Wand. 2004 durfte ich nach der Durchsteigung der Gelben Kante an der Kleinen Zinne in den Dolomiten auch noch als erster und bis heute einziger blinder Kletterer die Nordwand der Großen Zinne, die Comici-Route, durchklettern, 2005 dann den Pilastropfeiler an der Tofana.

Im September 2005 bereiste ich zum ersten Mal einen anderen Kontinent. Auf Einladung meines Freundes Erik Weihenmayer, dem neben mir einzigen blinden Berufsbergsteiger und Everest-Bezwinger weltweit, flog ich nach Afrika. Gemeinsam mit meinem Freund Peter Mair aus Dölsach in Osttirol und Eriks Freunden erstiegen wir den Gipfel des Kilimandscharo in Tansania. Eriks Unterstützung hat mir diesen Trip zum höchsten Berg Afrikas ermöglicht; logistisch und finanziell wäre ein solches Unternehmen für mich damals utopisch gewesen.

Von da an ging es nun jährlich auf Tour für mich und meine Freunde. Schon im Frühjahr 2006, bei meiner ersten selbst geplanten und finanzierten Reise, brach ich mit Freunden zum Gipfel des Elbrus auf, dem höchsten Berg Europas.

Im Januar 2007 konnte ich mit Peter Mair das Dach Südamerikas ersteigen und im Mai 2008 den First von Nordamerika, den Mount McKinley.

Im Herbst 2007 hatte ich überraschend meinen ersten Flirt mit dem Mount Everest. In den Medien erschien ein Bericht über meine Geschichte und meinen Weg in die Berge. Dieses Feature erregte die Aufmerksamkeit eines damals in Österreich recht bekannten Bergsteigers und Expeditionsanbieters. Walter ist ein erfahrener Bergführer, er hat schon mehrfach Gäste auf den höchsten Berg der Welt geführt. Am Telefon war er ausnehmend freundlich. Und er präsentierte mir seine Idee: Er wollte mich als ersten blinden Bergsteiger Europas auf das Dach der Welt führen.

Grundsätzlich war das eine grandiose Chance und geniale Fügung; der Everest war doch genau das, was jetzt in meinen Bergsteigerkalender passen würde. Aber da meldeten sich auch Zweifel in mir. Weiß Walter überhaupt, wer ich bin und wie ich funktioniere, kann er sich vorstellen, wie fein die Symbiose zwischen mir und meinen Partnern am Berg gestrickt ist, wie wir im Ernstfall die Balance halten?

Ich wollte Walter in jedem Fall kennenlernen und so lud ich ihn auf eine Skitour im Großglocknergebiet ein. Anda begleitete uns als mein Personal Guide – nur das Wetter war nicht gerade perfekt. Auf circa 3100 Metern erreichten wir die Burgwartscharte, unser Tourenziel. Die wunderbare Skitour endete bei tobendem Pulverschnee und einer rasanten Abfahrt im Einkehrschwung zum Lucknerhaus und so waren wir am Ende alle glücklich.

Walter zeigte sich beeindruckt. Wenig später trafen wir uns in der Nähe von Salzburg wieder, um bei einem potentiellen Sponsor vorstellig zu werden. Walter hatte diesen Termin organisiert; er war fest entschlossen, mit mir auf den Everest zu steigen. Leider blieb dieses Meeting ohne Erfolg und so lösten sich unsere Pläne wieder auf. Aber mein Interesse am Everest war von da an geweckt.

Im Frühjahr 2009 ging die Reise zum ersten Mal in den Himalaya, und ich bekam von Lore und Hans, lange schon beste Freunde von Sabine und mir, die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit ihnen und mit zwei Freunden meinen ersten Achttausender zu versuchen. Leider mussten wir im Mai 2009 auf circa 7100 Meter Seehöhe im Camp II am Cho Oyu, dem mit 8201 Metern sechsthöchsten Berg der Erde, wegen eines fürchterlichen Sturms den Rückzug antreten.

Schon im August desselben Jahres flog ich mit Anda zur Carstensz Pyramide nach Westpapua, dem höchsten Punkt Ozeaniens; wir erreichten den Gipfel am 30. August 2009.

Zwischen all diesen Tour- und Reise-Highlights führte ich mit meinen engsten Freunden jährlich an die zweihundert Bergtouren durch, meist in den heimischen Bergen. Im Sommer waren wir im Fels unterwegs und im Winter auf meist perfektem Schnee.

Uns sind auf diesen Touren sicher auch große sportliche Erfolge geglückt, doch solche alpinen Leistungen blieben meist im Verborgenen. Aber hier in den Heimatbergen holen wir uns das Rüstzeug für die Touren auf die extrem hohen Berge dieser Welt, für die besonderen Momente, in denen es drauf ankommt, die körperliche und mentale Leistung auf den Punkt zu bringen.

2010 entwickelte ich ein Charity-Reiseformat, die »Bottom to Top«-Reisen. Diese Reiseidee, bei der ich mit Leuten auf dem Weg bin, die mit mir gemeinsam etwas erleben möchten, hat sich auch zum Ziel gesetzt, den Mehrwert dieser Unternehmungen blinden Menschen in der Dritten Welt zugutekommen zu lassen. So stieg ich im August 2010 mit 19 Teilnehmern der »Bottom to Top«-Reise noch einmal auf das Dach von Afrika, den Kilimandscharo auf 5895 Meter Seehöhe.

»Bottom to Top 2« führte im Januar 2012 auf den Mount Kenya, Afrikas zweithöchsten Berg. Ecuador und die Galapagosinseln waren der Aufhänger für »Bottom to Top 3«. Leider hielt uns das Wetter und akute Lawinengefahr vom Erreichen des Kotopaxi ab. Im Dezember 2010 gelang es mir, gemeinsam mit Andi, Thomas und Udo, den höchsten Berg der Antarktis zu besteigen, den Mount Vinson.

Mit dem Versuch an der Shisha Pangma, dem mit 8027 Metern kleinsten Achttausender, reiften meine Reiselust und meine Gabe zum Organisieren weiter heran. Leider musste ich dort um 8 Uhr morgens bei gutem Wetter auf circa 7700 Metern und nur dreihundert Meter unter dem Zentralgipfel wieder umkehren. Diesmal war es nicht das Wetter, diesmal lag es auch nicht an mir, dieser Tag war einfach nicht der Tag meiner Freunde. Für mich war damals die Umkehr eine harte Entscheidung, die ich aber niemals bereut habe. Mir war dort oben sonnenklar, wer mich bis hierher gebracht hatte: Anda, Hansjörg und Udo. Bis Lager 3 ging ja alles perfekt, nur am Gipfeltag, dem 17. Mai 2011, musste der Rest des Teams passen. Hansjörg musste wegen Kälte schon wenige Meter oberhalb von Lager III umkehren. Auch Anda gab eine Stunde später auf, auf vielleicht 7200 Metern. Und Udo vermittelte mir auf 7700 Metern, dass es für ihn keinen Sinn mehr machte. Als ich mit unserem Sherpa Lackba gegen 11 Uhr am Vormittag schon wieder unten an unserem Lager III eintraf, gab es bei mir und auch bei meinen Burschen Tränen, weil ich nicht weitergestiegen war. Aber schon beim darauffolgenden Abstieg war ich glücklich über meinen Verzicht, denn alleine, begleitet von einem nepalesischen Sherpa, hätte der Gipfelsieg für mich keinen Sinn gehabt.

2012 und 2013 folgten Touren nach Norwegen, Grönland, in die Türkei und nach Jordanien …

Und dann rückte der Berg der Berge in meinem Fokus.

Der Everest

Ein Ziel war also geblieben, nach all den Gipfelsiegen und über all die Jahre des begeisterten Bergsteigens hinweg: der Mount Everest.

Viele Bergsteigerkollegen und auch solche, die wenig Ahnung haben, reden mittlerweile kritisch über diesen Giganten. Angeblich ist es keine Großtat mehr, dort hinaufzuklettern; fast scheint es, als sei der Aufstieg zum Freizeit-Event verkommen. Es ist auch viel diskutiert worden über angeblichen Massentourismus, die Umweltverschmutzung im Himalaya, über die Kommerzialisierung des Extrembergsteigens. Und nicht zuletzt über die vielen Katastrophen, die sich dort abgespielt haben.

Auch ohne das hier detailliert zu behandeln, möchte und kann ich das alles nicht ganz abtun. Es stimmt tatsächlich: Der Everest hat sich tatsächlich gewandelt – im Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Aber das hat nichts mit dem Berg selbst zu tun. Der höchste der Achttausender ist ein unnahbarer Geselle und kein Menschenfreund. Er bleibt nach wie vor unberechenbar und das macht ihn zu einer Herausforderung der ganz anderen Art.

Ganz sicher gibt es Berge, die von einem Alpinisten eine feinere Klettertechnik verlangen. Es mag auch Bergriesen geben, die landschaftlich reizvoller liegen, einfach weil sie allein dastehen und weniger massiv und klotzig daherkommen als der Everest.

Was den Everest herausragen lässt aus all den anderen Giganten, das ist seine extreme Höhe über dem Meeresspiegel. Stell dir vor, dich wirft jemand aus einem Verkehrsflugzeug in über 8000 Meter Flughöhe. Es herrschen bis zu vierzig Grad minus, dir bläst ein eisiger Wind um die Ohren, vom normalen Sauerstoffgehalt der Atemluft steht dir nur noch ein Drittel zur Verfügung: das kannst du eigentlich nicht überleben. Und jetzt schnall dir einen Rucksack auf den Rücken und bringe die größte körperliche und mentale Leistung deines Lebens.

Es braucht tatsächlich Monate der Vorbereitung und Wochen der körperlichen Anpassung an diese fast außerirdischen Bedingungen, bis dein Körper da mitspielt. Und selbst wenn du alles richtig machst, die perfekten Partner an deiner Seite hast, dein Training stimmt, dein Geist stabil ist, die Technik nicht versagt und dein Body dich nicht im Stich lässt, dann kann es sein, dass du hundert Meter unter dem ersehnten Gipfel umkehren musst, einfach weil der Everest es sich anders überlegt hat. Der eben noch azurblaue Himmel verfinstert sich in Momenten, die Temperatur fällt gnadenlos ab und der Gipfel verbirgt sich hinter Schneesturm und Wolkenbänken, das schmale Zeitfenster für deinen Gipfelsieg schließt sich. Um das zu überleben, musst du bis zum letzten Moment einen kühlen Kopf bewahren: Du musst bereit sein, loszulassen und umzudrehen, so kurz vor dem Ziel.

Abgesehen von meiner kurzen Episode mit Walter und seinen Plänen für einen gemeinsamen Everest-Versuch im Herbst 2007 war der Berg der Berge zuvor kein ernsthaftes Ziel für mich. Natürlich habe ich von klein auf alle Geschichten rund um diesen magischen Berg aufgesaugt. Der heldenhafte Versuch von George Malory und seiner Mannschaft war mir genauso vertraut wie die Erfolgsstory von Edmund Hillary und Tenzing Norgay; der Mount Everest war ein mystischer Sehnsuchtsort meiner Kindheit. Aber eine tatsächliche Reise auf diesen Giganten erschien mir lange so wirklichkeitsfern wie ein Trip zum Mars.

Was tun wir mit den Zielen, die uns unerreichbar erscheinen? Wir reden sie klein, wir nivellieren sie. So war es auch bei mir. Mich interessierte dieser Berg als Reiseziel lange Zeit überhaupt nicht.

Zum einen schien der Everest schon deswegen nicht auf meinem Weg zu liegen, weil er mir und meinen eingeschränkten bergsteigerischen Möglichkeiten nicht besonders entgegenkommt. Ich bin ein Kletter-Spezialist, aus den oben bereits genannten Gründen. Die Art des Steigens am Everest dagegen sieht ganz anders aus. Dieses unwegsame Wandergelände, übersät mit unzähligen Stolpersteinen, dazu die unregelmäßigen Gletscheroberflächen, Schotterquerungen und Moränen, dieses Marschieren im aufrechten Gang und dazu noch in einer Menschenkette, in der man von hinten Druck bekommt und nicht sein eigenes Tempo wählen kann: Nein, das alles schien mir lange keinen ernsthaften Gedanken wert.

Zum anderen war da die Frage der Finanzierung. Es war ja seit zehn Jahren Teil meiner Expeditionsphilosophie, dass ich nicht nur für die Logistik und Planung der Reisen die Verantwortung übernahm, sondern auch für die Frage der Bezahlung. Und da stellte der Everest einen Quantensprung dar; einen Trip zum Mount Everest für ein Team von drei bis vier Leuten zu finanzieren, das lag sehr lange außerhalb meiner Möglichkeiten.

Keynote Speaker

Bis ins Jahr 2009 habe ich mein Geld als Heilmasseur und Musiker verdient. Meine finanziellen Möglichkeiten waren also begrenzt. Mein Vertrauen ins Unbekannte, gepaart mit dem nötigen Tritt ins Hinterteil, den mir mein Freund Anda im richtigen Moment gab, waren die Faktoren, die diese Situation grundlegend geändert haben.

Im Frühjahr 2004 erhielt ich eine Einladung ins Österreichische Fernsehen. Barbara Stöckl gab mir die Möglichkeit, in ihrer Freitag-Abend-Talkshow den Zuschauern einen Einblick in meinen Lebensweg zu vermitteln. Das Interview selbst lief für mich jedoch recht unbefriedigend. Mir als Blindem werden oft dieselben, banalen Fragen gestellt und das läuft dann auf klischeehafte Antworten hinaus. Zum Leidwesen der Moderatorin übernahm ich also die Interviewführung selbst, um in der begrenzten Sendezeit wenigstens ein paar Kernbotschaften loszuwerden.

Am nächsten Abend saß ich mit Sabine beim Abendessen, als das Telefon läutete. Der Generaldirektor einer großen Ölfirma war am Apparat. »Herr Holzer, ich habe Sie gestern Nacht im TV erlebt. Ich bin heute noch schwer beeindruckt und mir zittern die Knie, wenn ich daran denke, Sie persönlich in der Leitung zu haben.« Er kam dann gleich mal zum Punkt.

»Herr Holzer, ich brauche Sie unbedingt bei unserer nächsten Tagung für Automobilhändler im Herbst in Villach.«

»Als was brauchen Sie mich, als Masseur oder als Musiker?«

»Weder noch, Herr Holzer! Ich möchte, dass Sie den Händlern Ihre Geschichte erzählen, genauso, wie Sie das gestern im Fernsehen getan haben.«

Ich war verunsichert und machte ihm klar, dass ich tatsächlich noch nie eine Rede, einen Vortrag oder Ähnliches gehalten hatte. Ich bot ihm also an, mit meinem Dolomiten-Duo zu kommen und auf seiner Tagung für musikalische Unterhaltung zu sorgen.

Aber der Direktor wollte mich als Redner und war sich seiner Sache sicher:

»Wissen Sie was, Herr Holzer? Ich weiß, dass Sie das können! Bitte kommen Sie und waschen Sie diesen jammernden Automobilhändlern ordentlich den Kopf.«

Kurzerhand sagte ich ihm zu und legte auf.

Sabine war etwas perplex und wollte wissen, was genau ich da jetzt zugesagt hätte. Für mich war diese Entscheidung ein Schritt ins Ungewisse. Aber es sind genau solche Momente der Ungewissheit, die ich seit Kindestagen trainiert habe. Für einen blinden Menschen ist es ganz natürlich, dass der nächste Schritt zuerst einmal ins Ungewisse führt.

Mir fiel die Zusage zu diesem Vortrag nicht besonders schwer, ich fühlte mich sogar ganz gut damit; da war eher diese kindliche Neugier auf das, was kommen mochte, und wie ich damit umgehen würde. Der Direktor hatte ja meine Nummer gewählt, nicht ich seine. Und er war sich seiner Sache sehr sicher gewesen.

Strategisch allerdings hatte ich keinen Plan. Wie wollte ich das angehen? Wie schreibt man eine Rede? Was würde ich dort, auf dieser Tagung, vor einem Auditorium von 800 Händlern zu sagen haben? Wie spricht man vor solchen Leuten? Ich wusste nicht im Ansatz, wie ich diesen Abend füllen sollte. Zudem wäre ich vermutlich der Einzige im Saal, der nie selbst ein Auto gefahren ist – und ausgerechnet ich sollte die Leistungsträger der Branche motivieren?

Und an solchen Punkten kann ich mich auf meinen Freund Anda und seinen Rat verlassen.

Anda wohnt mit seiner Mira und seinen reizenden Töchtern Rosa und Lore nur fünfhundert Meter von meinem Haus entfernt. Er ist elf Jahre jünger als ich und arbeitet als Bauingenieur. Vom Wesen her ist Anda zurückhaltend bis schüchtern, aber im vertrauten Rahmen – ob mit mir am Seil an der Felswand oder im Sturm an einem Berg-Camp auf über 7000 Metern – da macht er sein Herz weit auf und gibt mir damit einen wertvollen Zugang zu seinem Innersten.

Kaum jemand kennt mich so genau wie Anda und ist in der Lage, mir ein präzises Feedback zu meinem Verhalten und meiner Wirkung auf andere zu geben. Dabei schlägt er auch die ehrlichen, harten Töne an, die man nur im Rahmen einer verlässlichen Freundschaft schmerzfrei äußern kann. So gewährt mir Anda seit gut 15 Jahren, während unseren Touren und endlosen Autofahrten, ein unbezahlbar wichtiges »Coaching« – auch wenn er selbst das nicht so nennen würde. Anda weiß, wann er mich bestärken muss und wann er mich besser zurückhält. Manchmal scheint es fast so, als könnte er für mich ein Stück vorausschauen.

So sprach er schon im Sommer 2003 von meiner anstehenden Everest-Besteigung und dass er dort im Basislager mein Koch sein würde. Anda ist es auch, der bei Film- und Fernsehaufnahmen, zum Beispiel beim Dreh meines Kinofilmes »Unter Blinden«, für mich die Locations aussucht. Er hat diesen dreidimensionalen Blick und das Vorstellungsvermögen, wie dieser oder jener Winkel später auf der Leinwand wirkt. In diesem Punkt traue ich Anda und bin ihm sehr dankbar, weil genau dieser Gesamtüberblick mir leider verwehrt bleibt. Als ich also einen Rat brauchte bezüglich meines Engagements als Vortragsredner, da war Andas Antwort glasklar: »Andy! Da musst du ran, das ist genau dein Ding!«

Der Sommer verging und mein großer Auftritt geriet aus meinem Fokus – bis mich Sabine daran erinnerte, dass wir noch die Zugtickets nach Villach organisieren mussten. Zur Tagung fanden wir uns pünktlich im Foyer des Kongresshauses in Villach ein; hier war offenbar gerade Pause, es herrschte lautstarkes Gedränge. Ich ließ mich an Sabines Schulter durch das Chaos leiten, bis eine kräftige Hand die meine drückte und ich den sonoren Bass des Direktors vernahm. »Herr Holzer, ich freu mich wahnsinnig, Sie hier begrüßen zu dürfen.«

Während ich an Sabines Seite bemüht war, eine gute Figur in dieser ungewohnten Situation zu machen, schossen mir die sorgsam verdrängten Fragen ins Bewusstsein: Aber was mache ich hier? Was soll ich sagen? Was wird von mir erwartet? Diese rationalen Gedanken besänftige ich immer wieder mit meinem guten Gefühl und dem Wissen, dass ich nicht zufällig hier war. Außerdem hatte ich dem Herrn Generaldirektor gegenüber ja nie behauptet, ein professioneller Redner zu sein. Er hatte das behauptet.

Einige Stunden später wurde ich dann endlich vom Moderator als Highlight des Tages auf die Bühne gebeten. Im Saal konnte ich diese verbrauchte Arbeitsatmosphäre fühlen; das Präsentieren und Diskutieren über die mit Power Point an die Wand geworfenen Verkaufsstatistiken, der ganze Frust, Stress und die Müdigkeit dieser Tagung lagen in der Luft. Und jetzt sollte ich diese verkaterte Stimmung aufmöbeln?

An Sabines Schulter ging ich durch den Saal, die lange, breite Treppe hinauf zu Heinz Brüller, dem legendären, österreichischen Formel-1-Moderator, der für diese Tagung als Conferencier gebucht war. Im Hintergrund vernahm ich den Applaus der 800 Gäste und Sabines verunsicherte Stimme:

»Andy, was sagst du jetzt, wie machst du das jetzt?«

»Es geht schon, ich mach das schon«, beruhigte ich sie.

Schon nahm mich Heinz Brüller mit seiner ersten Frage auf der Bühne in Empfang. In meinem Hinterkopf klang der Wunsch des Direktors nach: Ich sollte also den jammernden Automobilhändlern vor mir auf gut österreichisch »anständig den Kopf waschen«. Aufbauend auf der ersten Frage startete ich einen Monolog. Ich weiß noch, ich habe von Selbstverantwortung geredet, der einzigen Möglichkeit für jeden von uns, es selbst zu versuchen und dass es keinen einzigen Menschen auf Erden neben dir gibt, der für dein eignes Glück verantwortlich ist. Dass du selbst die Wahl hast, ob die Stolpersteine auf deinem Weg eine Hürde bleiben oder ob sie zu den Bausteinen deiner Treppe nach oben werden. Die Startnummer, mit der man ins Leben geschickt wird, die kann nicht der Auslöser für Erfolg oder Misserfolg sein. Ich redete ohne Punkt und Komma, alles floss aus mir heraus – ohne einen Anflug von Zweifel.

Als ich fertig war, brandete frenetischer Applaus auf; bei keinem meiner musikalischen Auftritte hatte ich so etwas je erlebt. Sabine holte mich vom Podium ab, unter Standing Ovations verließ ich den Saal, alles war so stimmig verlaufen, beinahe mühelos.

Als wir wenig später beim Buffet unsern Durst und Hunger stillten, nahmen die Schulterklopfer und Gratulationen kein Ende.

Auch den Generaldirektor hatte mein Vortrag offenbar bewegt, denn seine Tochter, die ebenfalls zu diesem Anlass gekommen war, bemerkte: »Heute habe ich seit Langem wieder gespürt, mein Papa ist nicht nur ein Spitzenmanager, mein Papa ist auch ein richtiger Mensch.«

Der Herr Direktor drängte darauf, dass Thema »Gage« gleich vor Ort zu klären. Ich war mit dieser Frage überfordert. Was bekommt ein Redner für einen 20-Minuten-Auftritt? Soviel wie ein Masseur – oder vielleicht dasselbe wie ein Musiker? Ich rechnete die Fahrtkosten dazu und traute mich aus der Deckung: »Geben Sie mir bitte dreihundert Euro für meine Präsentation.«

Nun war es still gegenüber. Ich war verunsichert. War ich übers Ziel hinausgeschossen?

Die große Pranke des Generaldirektors drückte meine Hand und er versicherte mir:

»Herr Holzer, bitte geben Sie mir einfach Ihre Kontonummer – Sie werden eine Freude haben.«

Als ich mit Sabine wieder im Zug saß, da ging mir erst auf: Neben Heilmasseur und Musikant ging noch was … Wenige Tage nach meinem Auftritt ging eine schöne, runde Summe auf meinem Konto ein.

Mein Auftritt in Villach hatte sich anscheinend schnell herumgesprochen; auch andere Veranstalter wollten mich jetzt auf der Bühne haben. Mein zweiter Auftritt führte mich nach Graz. Es folgten Veranstaltungen in Wien, Frankfurt und Salzburg; mit jedem Vortrag wuchs in mir die Gewissheit, dass ich hier eine ganz neue, eigene Möglichkeit entdeckt hatte, die ich nun forciert umsetzen wollte. Dazwischen gab es auch Anfragen von kleineren Veranstaltern wie Schulklassen oder Auftritte bei Bergfilmfestivals; jeder dieser Auftritte hatte sein eigenes Anforderungsprofil und so gewann ich schrittweise mehr Selbstsicherheit als Redner. Profitiert habe ich für meine Bühnenpräsenz natürlich auch von meiner langjährigen Laufbahn als Musiker in meiner kleinen Gruppe, dem »Dolomitenduo«.

Meine Anfänge als Finanzier meiner eigenen Bergtouren sahen dagegen eher bescheiden aus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich im Frühjahr 2006 krampfhaft versucht habe, für meine Burschen und mich ein Sponsoring für unsere Reise zum Elbrus zu organisieren. Mir war damals schon klar, ich möchte von meinen Leuten nicht verlangen, dass sie in vollem Umfang für die Expedition bezahlen müssen, um dort dann einen Blinden auf 5000 Metern im Sturm auf dem Weg zur Toilette zu begleiten. Geben und nehmen! Das war immer der Grundgedanke, den ich von meinen lieben Eltern mit auf den Weg bekommen habe.

Ich fuhr mit Hansjörg, Sabine und meiner Mutter nur wenige Tage vor der Abreise zum Elbrus hinaus ins Stubaital, weil dort ein großes Fest mit schlagermusikalischen Darbietungen auf dem Programm stand. Ein kleiner, aber feiner Verein wollte mich damals auf dem Weg zum Elbrus finanziell unterstützen. Und dieser Verein war in dieses Spektakel im Festzelt im Stubaital, vielleicht zwei Autostunden von zu Hause, eingebunden und bat mich dorthin. Schlagerstar Semino Rossi und das »Alpentrio Tirol« waren die Stargäste.

Prompt wurde ich gebeten, auf der Bühne etwas einzubringen, um die Kasse meines kleinen Sponsors im Festzelt zum Klingeln zu bringen. Ich lieh mir die Gitarre des »Alpentrios« und stimmte mit den Musikern ihren wohl größten Hit– »Host a bisserl Zeit für mi« – an. Texte und Akkorde hatte ich intus und wieder half mir meine Routine als Musiker. Die tausend Menschen im Zelt waren begeistert und die Kasse füllte sich, der Elbrus war gesichert.

Bei der Reise zum Aconcagua, dem Höchsten von Südamerika, den ich im Januar 2007 besuchte, klingelte die Sponsorkasse schon einen Monat vor Abreise, dementsprechend lief die Vorbereitung schon viel entspannter für mich. Es ging damals um Beträge von etwa 2000 bis 3500 Euro.

Die Reisen zum Elbrus und zum Aconcagua waren auch nicht so hochpreisig und so konnte ich mit diesen Beträgen meine Freunde schon spürbar unterstützen. In den folgenden Jahren wurde meine Tätigkeit als Redner und auch meine Art, an Sponsoren heranzutreten, stetig professioneller. Parallel dazu wurden auch unsere Reiseziele und Bergexpeditionen kostenintensiver. Auf dem Weg in die Antarktis 2010 musste ich für unser kleines Viermannteam schon über 100.000 US-Dollar auf den Tisch legen. Zum ersten Mal stand mir damals auch ein richtiger Sponsor mit konkreten Gegenleistungsforderungen gegenüber. Ich bedanke mich heute noch für diesen Vertrauensvorschuss; ohne diesen Beistand hätte ich mich nicht in die Antarktis gewagt.

Gepflegte Abhängigkeit

So begann meine Karriere als Keynote Speaker. Immer ist mir dabei bewusst, dass das Geld, das ich auf den Podien verdiene, nicht für mich alleine bestimmt ist. Nach den Abzügen ans Finanzamt und an die Sozialversicherung geht es zurück in unsere gemeinsame Sache: Wir starten ein neues Projekt, nehmen ein neues Ziel in den Fokus und so ermöglicht mir dieser Kreislauf am Ende, auf der Bühne eine weitere, packende Geschichte erzählen zu können.

Immer wieder sind mir auf meinem Weg Menschen begegnet, die ihre finanziellen und logistischen Möglichkeiten in meine Sache investieren wollten. Meine Freunde und Bergpartner haben nicht unbedingt die Gabe, sich vor fünfhundert Menschen auf irgendeine Bühne zu stellen und dort dem Publikum ihre emotionale Geschichte so zu präsentieren, dass dadurch ein Mehrwert entsteht. Dass ich diesen Job mache, hat wenig mit meiner Einschränkung zu tun. Selbstverständlich gibt es auch sehende Bergsteiger, die ihre Abenteuer gekonnt präsentieren. Aber in meinem Team geht dieser Part wohl mir selbst am besten von der Hand.

Ich wiederum bin auf irgendeinem Flughafen der Erde, auf einem wildfremden Bahnhof oder in einem x-beliebigen Restaurant nicht mal in der Lage, auch nur den Weg zur Toilette zu finden. Das hat in erster Linie nicht unbedingt mit meiner Blindheit zu tun. Ich kenne durchaus blinde Menschen, die diese Basics perfekt beherrschen und damit kein Problem haben. Sie können alleine um die Welt reisen, was ich in meinem momentanen Status nicht könnte. Denn ich kann zum Beispiel nicht mit einem Blindenstock umgehen und keine Braille-schrift lesen. Das hat einfach mit meiner Lebensart und meinem Weg, kombiniert mit meiner Einschränkung, zu tun.

Wie sollte ich alleine auf einem fernen Berg unseren Zeltplatz finden – oder die Stelle ausfindig machen, an der eine Gletscherspalte sich am ehesten überwinden lässt? Wo überhaupt muss ich hin zum Essen, wo beginnt der Aufstiegsweg, wo geht es zum Gipfel? Noch banalere Details sind zu klären: Ich muss wissen, wo der Rucksack eines anderen Bergsteigers steht, damit ich mit meinen scharfen Steigeisen nicht hineintrete und das Ding zerstöre. Auf einem schmalen Grat muss jemand verhindern, dass ich auf einen anderen Gipfelaspiranten auflaufe; ich könnte ihn sonst den Hang hinabstoßen. Um all diese Details kümmern sich meine Partner. Meine Jungs haben das einfach genial im Griff.

Und so einfach funktioniert unsere offen gelebte Partnerschaft; ich nenne es »gepflegte Abhängigkeit«. Denn keiner von uns wäre ohne den anderen da, wo wir heute zusammen sind. Wir nutzen einfach bewusst die Vielfalt unserer Möglichkeiten. Wir müssen uns deswegen nicht verstecken und pflegen untereinander einen transparenten Kommunikationsstil. Ich glaube, meine lieben Partner und ich haben in diesem Punkt lange schon verstanden, dass vermeintlich männliche Coolness unsere gemeinsame Sache nicht voranbringt.

Nicht jeder ist gewillt und geeignet, sich in so ein Team einzubringen. Es gibt in meiner unmittelbaren Umgebung zu Hause in Osttirol auch andere Spitzenbergsteiger, die sicher imstande wären, am Berg noch mehr zu leisten, als dies meine eigenen Seilpartner tun können. Diese Athleten können den Einsatz meines Teams nicht nachvollziehen. ebenso fremd ist ihnen meine Denk- und Lebensart.

Wann immer wir uns in den Bergen begegnen, grüßen wir uns mit freundlichem Respekt und jeder geht seiner Wege. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Jeder entscheidet selbst, wo es für ihn langgeht und ich bewundere jeden, der aufrichtig seinen Weg geht.

Meine erste Expedition zu einem Achttausender, zum 8201 Meter hohen Cho Oyu an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, wäre ohne Hannelore und Hans für uns niemals möglich gewesen. Im Frühjahr 2009 stand ich selbst noch nicht auf so starken finanziellen Beinen, als dass ich das Geld für das gesamte Team hätte aufbringen können. Und mit Hannelore und Hans begleiteten uns dabei zudem zwei Bergsteiger mit großer Erfahrung auf den Achttausendern dieser Erde. Bei unserem Trip zur Shisha Pangmar im Frühjahr 2011 war dann meine Kompetenz als Organisator schon einen Schritt weiterentwickelt. Ich finanzierte damals dieses Achttausenderabenteuer für unser Team zum Großteil selbst und fühlte dabei große Freude.

Aber für den Everest, der damals schon ein ganz kleines bisschen in meinem Kopf spukte, reichten meine Fantasie und mein Mut noch nicht aus. Der höchste aller Berge ist in jeder Hinsicht extrem; auch was den finanziellen Aufwand für seine Besteigung betrifft, spielt er in einer eigenen Liga.

Der richtige Mann: Wolfgang

Im Frühjahr 2014 war dann die Zeit reif für einen ernsthaften Versuch am Everest. Endlich hatte ich den richtigen Mann für dieses Ziel an meiner Seite und damit schloss sich eine Lücke. Manch einer mag jetzt denken: Der Andy schreibt da seitenlang von seinen Bergpartnern und Freunden, dem Hansjörg, Peter, Andi, Thomas, dem Anda und wie sie alle heißen und lobt sie in den höchsten Tönen – was braucht der jetzt noch einen neuen Partner im Team?

Ich sag ja auch immer, es gibt keinen, der alles kann und es gibt aber auch niemanden, der gar nichts kann. Dies meine ich frei von Bewertung. Der Anda ist eben der Stärkste auf der Welt, wenn er in seiner Mitte ruht, genau wie David, Flo, Bernhard oder Franz Josef es sind. Und bei anderen Partnern bin ich vielleicht mal ein wenig enttäuscht worden und kann mich nicht mehr hundertprozentig auf sie verlassen. Meine beiden Andis und Klaus habe ich für den Everest gefragt. Sie konnten jedoch nicht die nötige Begeisterung für diesen Berg aufbringen, weil ihnen dieser Gigant vielleicht fremd oder nicht spannend genug erschien.

Also brauchte es für den Mount Everest auch einen ganz speziellen Mann, so wie es für jedes Ding auf meinem Lebensweg immer einen ganz Speziellen geben musste. Und dann trat Wolfgang in meinen Fokus. Bei einer Charity-Veranstaltung im Jahr 2013 in Tristach kam nach meiner Präsentation eben dieser Wolfi Klocker auf die Bühne. Er sagte mir in schlichten und ehrlichen Worten, wie sehr ihn mein Auftritt berührt hatte. Wolfgang stammt aus Tristach und wohnt nun seit vielen Jahren mit seiner Familie in Amlach, das drei Kilometer von Tristach entfernt liegt. Er wohnt also in jenem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin – ich wiederum wohne dort, wo er groß wurde. Wir tauschten also im Laufe unseres Lebens unsere Heimatgemeinden wie die Profikicker ihre Trikots nach dem Spiel.

Wolfgang arbeitet beim österreichischen Bundesheer als Heeresbergführer. In seiner Freizeit betreibt er seit Jahrzehnten Leistungssport. Vom Extremmountainbiker entwickelte er sich zum Spitzenskibergsteiger und war zehn Jahre lang Mitglied der österreichischen Nationalmannschaft in dieser Disziplin. Er hat einige internationale Erfolge vorzuweisen. Allerdings hat mir Wolfgang nie eine Liste seiner sportlichen Erfolge zukommen lassen – dazu ist er viel zu bescheiden.

Wir beide kannten uns eigentlich nur vom Vorbeigehen – meist wenn wir zeitgleich auf Tourenskiern in unseren Lienzer Dolomiten unterwegs waren. Wenn ich mit Anda zum Beispiel früh im Oktober, wenn oben in den Bergen noch ganz wenig Schnee lag, trotzdem versuchte, unsere ersten Schwünge in den zaghaft an den Steinen klebenden Frühwinterschnee zu zaubern, da war Wolfi weit und breit der Einzige neben uns beiden, der Ähnliches versuchte. Wolfi hat sich damals nicht gefragt, wieso sich ein Blinder seine Knie schindet und den Belag seiner Ski auf den spitzen Steinen ruiniert. Er ahnte damals schon etwas von meiner Willenskraft und meinen heimlichen Zielen. Denn jemand, der keine ernsthaften Ziele verfolgt, der ist unter solchen Bedingungen nicht mit Tourenski oben in den Dolomiten unterwegs.

Und so ähnlich schaute es auch bei Wolfi aus. Er musste im Vorfeld seiner Wettbewerbe zigtausend Höhenmeter absolvieren, um dann im Winter bei den Worldcup-Rennen ganz vorne dabei sein zu können. Also haben wir uns eigentlich schon vor Jahren und ohne Worte verstanden.

Wenige Tage nach unserer Begegnung im Gemeindesaal von Tristach fand ich eine knappe, aber bewegende E-Mail im Postfach: »Andy, ich habe das Bedürfnis, meine Kräfte in Deine Sache einzubringen und vielleicht können wir gemeinsam was Cooles erleben.«

Mich hauten diese starken Zeilen vom Hocker und ich wollte ihn unbedingt näher kennenlernen. Keine zwei Stunden später saß Wolfgang bei mir am Kachelofen. Nach weiteren zehn Minuten war mir klar, dass ich mit diesem Mann etwas Ernstes angehen konnte.

Ich sprach mit Anda darüber. Auch er war begeistert; Anda kannte Wolfi und schätzte neben seiner Leistungsbereitschaft vor allem seine menschlichen Qualitäten. Ja, was sollte ich denn jetzt mit so einer Chance anfangen, mit so einem Wahnsinns-Menschen, noch dazu einem aus meinem Dorf? Nach einigen Verlegenheitsvorschlägen, bei denen Wolfi nicht wirklich anbiss, sprach ich ihn auf den Everest an – ich glaubte, seine Augen strahlen zu spüren. Wolfgang war dabei; damit war mein Weg zum Mount Everest endgültig frei!

Als zweiten Traumpartner wünschte ich mir den Anda, der sich mit seiner Entscheidung jedoch sehr lange Zeit ließ. Er war einfach mit Familie, Job und seiner eher zurückhaltenden Art etwas gebremst, um zu so einem großen Schritt ja sagen zu können.

Als dritten Partner für den Everest fragte ich Daniel, einen Bergführer und Freund aus dem Zillertal. Mit Daniel war ich bereits im Sommer 2012 in Grönland und im Dezember 2013 in Israel und Jordanien gemeinsam unterwegs gewesen. Ich schätze seine recht ruhige Art und seine überzeugenden Qualitäten, die er als Kletterer und Bergführer vielfach bewiesen hatte.

Wolfi war mit Daniel im Team ebenfalls sehr happy. Nach langem Hin und Her und zwei oder drei Deadlines, die ich Anda setzen musste, stimmte schließlich auch er zu meiner großen Freude dem Vorhaben zu.

Es galt nun, unsere Körper für diesen großen Berg fit zu machen. Und ich stand nebenbei vor der Herkulesaufgabe, die Finanzierung von über 100.000 US-Dollar zu stemmen. Als sich dann noch meine Freundin Juliane Möcklinghoff – sie ist Journalistin beim NDR – für meinen Everest-Versuch interessierte und tatsächlich ein Team der ARD als mediale Begleitung am Berg bereitstellte, war einfach alles perfekt.

Everest 2014 – Die Eislawine

Mit Anda und Wolfi im Team hatte ich zum ersten Mal optimale Bedingungen, meinen Körper auf die Strapazen einer so großen Expedition vorzubereiten. Beide kommen aus demselben Dorf wie ich und so hatten wir optimale Trainingsbedingungen direkt vor der Haustür.

Ich bin ja auf jedem meiner Trainingsschritte auf jemanden angewiesen, der vor oder hinter mir, im maximalen Abstand von vielleicht 10 Metern, dieselbe Strecke in derselben Geschwindigkeit geht. Mit meinen Burschen und Mädels hier zu Hause, mit denen ich üblicherweise unterwegs war, konnte ich mit maximal drei oder vier Trainingseinheiten pro Woche rechnen. Dieses Pensum würde jedoch für die Besteigung des Mount Everest und den unfallfreien Abstieg für einen Körper ohne Augenlicht kaum reichen.

Das hat mit meiner Einschränkung und der daraus resultierenden »Gangart« zu tun.

Für ein und dieselbe Strecke, ob im Auf- oder im Abstieg, verbrauche ich ungleich mehr Energie als ein Sehender. Denn wer sehen kann, der geht vorausschauend; er scannt gewissermaßen die nächsten fünfzig Zentimeter vor seinem Fuß nach einer guten Trittmöglichkeit ab und setzt erst dann den nächsten Schritt; größere Überraschungen für das Gleichgewichtssystem seines Körpers bleiben ihm so in der Regel erspart. Er ist im Moment des Fuß-Aufsetzens bereits dabei, seinen nächsten Schritt vorzubereiten. Hier bei uns in den Heimatbergen auf einer Seehöhe von 700 bis 3800 Metern kann ein Sehender diesen Prozess etwa dreimal in der Sekunde wiederholen, was einen recht zügigen Schritt ergibt. Bei mir als blindem Bergsteiger funktioniert diese Übung ganz anders. Ich muss mich zuerst bewegen, und weiß erst danach, wohin ich da getreten bin. Mit »erst mal schauen« geht bei mir eben nichts. Dies ist nicht nur beim Wandern so, es ist die mir eigene Art, mich durchs Leben zu bewegen. Ich setze also zunächst jeden meiner Schritte ins Nichts.