9,99 €

Mehr erfahren.

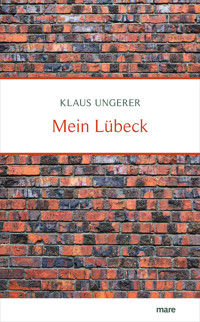

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Lübecks Zauber ist oft beschrieben worden. Klaus Ungerer wuchs mittendrin auf, zwischen uralten Backsteinhäuschen, im Schatten der riesigen Kirchtürme. Vom Travemünder Strand aus führt er uns tief in die Geschichte der Ostseestadt – und in seine eigene. Er erzählt von seiner Lehrerin Frau Bolm, die aus Kindern stolze Hanseaten machte, von seiner Großmutter, die ihm die abgestürzten Kirchturmglocken aus der Bombennacht 1942 zeigte, vom zerschlagenen Rettungsboot der Pamir und von seiner Freundschaft mit den Holstentor-Dohlen. Gemeinsam mit seinem Vorfahren, dem Sagensammler Ernst Deecke, serviert er Döntjes aus allen Jahrhunderten (von Seeräubern, starken Frauen, übertölpelten Dänen), und in den Aufzeichnungen seiner Ururoma Therese liest er über eine Liebesgeschichte, von der zu ihrer Zeit ganz Lübeck sprach und ohne die es dieses Buch nicht gäbe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 160

Ähnliche

Klaus Ungerer

MEIN LÜBECK

mare

© 2023 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag nach Leo Nickolls / HarperCollinsPublisher

Coverabbildung Robert Keenan / Alamy Stock Foto

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-828-1

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-705-5

www.mare.de

Für ein Mädchen aus Rendsburg

INHALT

DRÄUENDER FRÜHLING

MÖWENSTEIN

AUFTRITT GEIBEL

DIE SCHWESTER LIEGT AM MEERESGRUND

BUCHT DER TRÄUME

DECOLONIZE LUBECK

DAS ENDE DER WELT

TÖCHTER DER NACHT

IM WÜRGEGRIFF DER LIEBLICHKEIT

HUHU, BUKU

DIE LEISEN ÄSTE DER LINDEN

DÄNEN GÅ HOME

DIE TOCHTER

POPULUSQUE

DIE KÖNIGIN DER HANSE

IM LÜBECK-MUSEUM

HIER WILL ICH STERBEN

O WELLE DES MONDLICHTS

TIEFER MENSCH

KEIN SELIGER LOS AUF ERDEN

MAUS

MODER DWARKSCH

DAT WER OK NOCH SCHÖNER

BREITE STRASSE

AUF SEE

HANS HOLM

KORFMAKER

PAMIR

DU WEITE, WEITE WELT

HE MAKT NIX

AMÉLIE WARTET

BALAUERFOHR 17

DAS ERSTE HAUS

MEIN LÜBECK

APOTHEKE ZUM HALBEN MOND

QUELLEN und weiterführende Literatur

DRÄUENDER FRÜHLING

Therese ist nie besonders schön gewesen, das sagt sie auch selbst. Therese ist ein eifriges Mädchen, fleißig, flink, neugierig. Freundlich zu den Menschen. Klein, filigran, immer auf dem Sprung; riesige, aufmerksame Augen.

Dieser Blick.

Therese.

Die anderen Mädchen in der Schule lieben sie, selbst die, die sie kaum kennt, Therese stellt es mit Erstaunen fest: Es ist der Beginn einer Schulstunde, Musik, Therese hat keinen Stuhl, und da wetteifern die anderen Mädchen darum, ihr einen zu holen.

»Für Therese«, sagt eine laut, »tu ich alles.«

Therese liebt ihren Lehrer. So wie alle Mädchen der Schule. Er ist der jugendliche Direktor, er hat dieses Seriöse, Gewissenhafte, Kluge. Er hat auch etwas Aufrechtes, Unbeugsames. In ihm leuchten eine Bildung, eine Offenheit, eine Vorfreude auf eine bessere Zukunft, er ist der Mann, auf den sich alle Hoffnungen und Träume der Mädchen richten, in ihnen allen leuchtet eine Zukunft von Bildung und Schaffen und geistigem Fleiß, eine Zukunft, die es für sie nie geben wird. Denn wenn die Schule in ein paar Wochen vorbei ist, gibt es nur noch einen Weg für die Mädchen: nach Hause, in die Hausarbeit. Der Mutter zur Hand gehen. Oder Däumchen drehen. Oder, mit viel Glück, einen Mann heiraten, irgendeinen halbwegs erträglichen, und dann für den die Hausarbeit machen. Wenn noch Geld übrig ist, Klavier spielen lernen. Singen lernen. Konversieren. Ab und zu einen Roman lesen, da und dort ein Gedicht auswendig. Hin und wieder ein Kind.

Es ist Frühjahr, das Frühjahr 1860, am Himmel von Lübeck balgt sich die fahle Sonne mit dem Wind und den Wolken, für Therese sind es die letzten Wochen in der Schule, der ersten und einzigen Mädchenschule der Stadt, die letzten Tage, die sich irgendwie sinnvoll anfühlen; die letzten Tage, in denen Thereses unbändiger Appetit auf Lernen und Wachsen gestillt werden kann.

In ihr kraucht still die dunkle Furcht vor der Zukunft hoch, und es ist Frühling, der Frühling 1860, zwitschernd, plinkernd, dräuend, und es nützt ja alles nichts.

MÖWENSTEIN

In den allerältesten Zeiten, lange bevor die Menschlein aus dem Westen kamen, um flussaufwärts die rote Stadt zu bauen, und lange auch, bevor die Trave-Leute hier durch die Wälder wuselten und ihre Ringwälle um ihre Dörfer zogen, ja, lange, sehr lange, bevor es überhaupt Menschen in diese Gegend verschlug, wohnte in der Bucht ein Riese, der hieß Meewes. Wo jetzt die Brodtener Steilküste ist, hielt er sich am liebsten auf.

Meewes war ein einsamer Riese, aber das machte ihm nichts aus: Nichts war ihm tiefer zuwider als andere Riesen. Meewes hatte ein gutes Leben, von frühmorgens bis tief in die Nacht trampelte er durch die Wälder, knackte Wildschweine mit der bloßen Hand, rumpelte und hüpfte auf dem hohen Ufer herum, bis das hohe Ufer brach und ins namenlose Meer abrutschte, das erst viel später »Ostsee« heißen würde. Im frisch aufgerissenen, duftenden Erdreich rutschte Meewes abwärts, und nachdem er am Ufer und in der flachen Brandung eine Weile herumgetobt hatte, aufgeregt kreischende Möwen wie Fliegen verjagend, begann er, im Wasser nach Felsen zu suchen. Felsen zu flitschen war sein größter Spaß, zig und Hunderte Male titschten sie spritzend auf, ehe sie mit einem letzten Bluppser versanken. Meewes hatte es im Flitschen zu solcher Meisterschaft gebracht, dass er auf eine Meile Abstand eine Möwe auf dem Wasser treffen konnte. Hätte es die rote Stadt schon gegeben und all die Schiffe, die von der See her in die Bucht segeln sollten, auf die Trave zu, wie in späteren Zeiten, keines von ihnen wäre vor Meewes’ Flitschsteinen sicher gewesen. Aber Schiffe gab es noch keine unter der fahlen Sonne, dem hellblauen Himmel und den galoppierenden Wolken.

Eines Tages nun, nachdem Meewes wieder ein paar Klafter der Steilküste heruntergebrochen hatte und glücklich im Erdrutsch auf dem Strand saß, legte er mit einem Mal den mächtigen Bollerkopp schief. Vom anderen Ufer der Bucht her, jenseits der Travemündung, flog ein Geräusch herüber, das Meewes noch nie gehört hatte – ein tiefes, grauenhaftes, markerschütterndes Brüllen. Der Boden zitterte, ein Wind ging durch die Bäume auf den Klippen, und Meewes war jede Lust am Herumtollen vergangen. Dieses Gebrüll kam von keinem Tier. Dieses Gebrüll kam von dem Ekligsten und Furchterregendsten, was Meewes sich nur vorstellen konnte – von einem anderen Riesen. Voller Hass und Wut richtete Meewes sich zu seiner ganzen Größe auf, sodass er weit über die Steilküste ragte, er blickte über die Bucht ans östliche Ufer, wo er für den Moment nichts erkennen konnte. Holte tief Luft. Dann brüllte er selbst. Die Erde unter ihm bebte, das Wasser schlug Wellen, die Bäume auf den Klippen wackelten bedenklich, und die Möwen wehten seitwärts, so laut brüllte Meewes.

Es dauerte einige Zeit. Zunächst blieb am Ufer drüben alles still. Verdächtig still. Dann donnerte und kreischte ein neuer, noch viel grauenvollerer Schrei als beim ersten Mal. Meewes wartete, bis seine Gänsehaut sich gelegt hatte, atmete tief ein, hielt alle Luft für einen Moment in seinen gewaltigen Lungen – und brüllte. Brüllte, brüllte, brüllte, dass die Bäume sich schief legten, die Wolken umkehrten und die Möwen aus den Lüften stürzten. Dann war wieder alles ruhig. Dann kam plötzlich ein Stein geflogen, ein mächtiger, wuchtiger Felsbrocken: Elegant spritzte und sprang er flach über die Bucht, tonnenschwer, und traf den verdutzten Meewes am Schienbein, dass das schwarze Riesenblut spritzte.

Autsch, sagte Meewes und blickte einmal mehr über die Bucht, wo nichts zu erkennen war. Dann bückte er sich und schleuderte, so gut er konnte, den Stein zurück über die Bucht. Als der Stein so ungefähr vor der Mündung der Trave vorbeiflitschte, tat es plötzlich einen Knall. Über dem Wasser war der Fels auf einen anderen Felsen getroffen, den der fremde Riese geschleudert hatte. Mitten über der Bucht hatten sich die beiden Felsen getroffen und versanken nun im Wasser. Wütend bückte Meewes sich nach dem nächsten Felsen, schleuderte ihn los – wieder knallte es, und wieder versanken zwei Felsen vor der Mündung der Trave.

So hob der Kampf der beiden Steinriesen an, tage- und wochenlang ging es hin und her, kreuz und quer flogen die Felsen über die Bucht, und da beide Riesen Meister im Flitschen waren, erreichte selten mal ein Fels das andere Ufer, weil sie immer in der Mitte aufeinanderkrachten, und von all den Steinen ist vor der Travemündung die Halbinsel Priwall entstanden.

Gewiss hätten beide Riesen so weitergeschmissen bis in alle Ewigkeit, bis die Trave völlig abgeschlossen und die rote Stadt flussaufwärts nie gebaut worden wäre. Doch da hatten die Möwen etwas dagegen. Sie hatten nämlich genug vom ewigen Gebrüll der Riesen, das sie aus der Luft schleuderte und die Fische aus der Bucht vertrieb. Und so fassten sie einen Plan. Eines Abends, da beide Riesen schon etwas ermattet erschienen vom vielen Geschleuder und Gebrüll und da es schon etwas dämmerig war über der See, schien den Möwen der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein. So warteten sie auf einen Moment, in dem der Riese am Ostufer sich wieder anschickte, den nächsten Felsen zu schleudern, und gaben sich über die Bucht hinweg in ihrer Möwensprache ein Signal. Eine mutige Möwe aber flog auf den gewaltigen Bollerkopp des müden Riesen Meewes zu – und kackte ihm zielgenau ins Auge. Meewes grollte und fluchte, und als er sich zum Wasser hinunterbeugte, um sein Auge auszuwaschen, ebenda kam ein letzter Felsbrocken geflogen: Genau an die Schläfe krachte er, wie vom Blitz getroffen brach der Riese zusammen, fiel ins Meer und hat seitdem keinen Stein mehr geworfen.

So lag sein Körper noch eine Weile vor dem Brodtener Ufer, aber es ist eben das Meer. So groß und mächtig sich Meewes auch gefühlt haben mochte, es war bald nichts mehr übrig von ihm. Nur der große Felsbrocken liegt seither dort im Wasser, gerne versammeln sich die Möwen auf ihm, und deshalb hat man ihn seit Urzeiten den Möwenstein genannt. In Lübeck aber sagt man bis heute, wenn jemand zu laut wird und sich zu wichtig nimmt: Jo, jo, sech dat de Möwen.

AUFTRITT GEIBEL

So oder ähnlich erzählt Ernst Deecke die Geschichte vom Riesen Meewes, und an Ernst Deecke (1805–1862) kommen wir in diesem Buch nicht vorbei: Er hat Lübeck gemacht. Das in unseren Köpfen. Und außerhalb unserer Köpfe kennen wir ja nichts.

Im Jahr 1844 hat er die Geschichte der Stadt Lübeck aufgeschrieben, zumindest mal Band 1. 1847 folgte dann Die Freie und Hanse-Stadt Lübeck. Nachrichten für Fremde und Einheimische: eine erhabene Inventarisierung von Bauten, Institutionen, Handel und Wandel der Stadt, die jedes Bücherregal unzweifelhaft schmückt. Es war die Zeit, da in Lübeck nicht mehr wirklich viel passierte und man seine Gegenwart in der Vergangenheit zu suchen begann. Die Zeit für einen wie Ernst Deecke. Die Tage der Kaufleute waren vorbei, nun kamen die Gelehrten. Um Lübeck neu zu erfinden. Alt zu erfinden.

Ernst Deecke war Lehrer am Katharineum, er leitete die Stadtbibliothek. Er war Mitbegründer der Neuen Lübeckischen Blätter, war Teil der politischen Reformbewegung »Jung-Lübeck«. Schließlich vertrat er die stolze Freie Reichsstadt 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung. Aber geschenkt. Es gibt einen weiteren Grund, warum wir an Ernst Deecke nicht vorbeikommen in diesem Buch, und es ist der einzig entscheidende Grund – dazu später.

Zunächst einmal war Deecke natürlich auch unser Grimm. Er hat sich durch alte Chroniken gebuddelt, hat Lübecker Ortssagen und Histörchen, Seeräubergeschichten und sonstige Döntjes zusammengetragen, und keiner zählt mehr die Auflagen, die die Lübischen Geschichten und Sagen seit 1852 erlebt haben. Mit der Erzählung vom Möwenstein beginnen sie, und ein Besuch dort, am Ufer, am Fuße der Brodtener Steilküste, lohnt sich bis heute. Der Fels ist wirklich ein kolossales Ungetüm, geschätzte achtzig Tonnen schwer, ein Gruß aus der letzten Eiszeit vielleicht – und er verschwindet. Ziemlich schnell sogar. Noch vor einem Jahrhundert lag er in voller Pracht auf dem Strand, ein Naturereignis, und Tony Buddenbrook ließ ihr verliebtes Auge über ihn schweifen, als sie ihrem Morten die Ehe versprach. Ein paar Jahrzehnte später kraxelten Lilo Pulver und Horst Janson in ihren Buddenbrook-Kostümen auf den Felsen, und sie hatten dabei wenig Probleme. Denn der Möwenstein versinkt.

Genauer gesagt ist er fast schon weg. Zwar liegt er noch dort, anderen Steinen vorgelagert, zwar hat er immer noch eine magische Anziehungskraft für Ausflügler, die sich übers angischtende Wasser zu ihm hin und auf ihn hinauf begeben. Aber spektakulär ist er schon längst nicht mehr. Gerade noch die oberste Spitze ragt aus dem Sand. Seit vielen Jahren schauen die Travemünder ratlos zu, wie ihr Fels sich allmählich aus dieser Welt zurückzieht, alle paar Jahre wieder wird er vermessen, werden Verhandlungen mit Bergungsfirmen geführt – jedoch, nun ja, er versinkt halt. Wieso auch nicht? Steine kommen und gehen und tauchen irgendwo wieder auf, wo man sie am wenigsten gebrauchen kann, sie tauchen auf und verschwinden, tauchen auf und verschwinden, wie die Wellen, denn das ist hier schließlich das Meer.

Immerhin hat er sich in die sogenannte Weltliteratur hochgelegen, das können nur wenige Steine von sich behaupten. Der Weg dahin war, nun ja, steinig: Immer wieder haben flüchtige Menschlein den Felsbrocken »verewigt«, mehr oder weniger gekonnt, und natürlich hat auch der lübsche Großdichter Emanuel Geibel (aus der Fischstraße, einer schattigen Gasse unterhalb der Marienkirche) nicht umhingekonnt, den Möwenstein zu poetifizieren. Geibel hat nämlich auf Schritt und Tritt alles poetifiziert. Geibel-Gedichte sind das Handyfoto des 19. Jahrhunderts, kaum kam er an einem interessanten Haus, Strauch oder Sonnenuntergang vorbei, hatte er auch schon wieder eines gemacht. Und Geibel (1815–1884), der lebende Lyrikfilter, hat dabei stets einen vernünftigen Rhythmus und einen bewährten Ton getroffen. Er hat was auch immer zu einem okayen Gedicht gemacht, das aber irgendwie auch keiner braucht. So wie dieses:

In blauer Nacht bei Vollmondschein

Was rauscht und singt so süße?

Drei Nixen sitzen am Möwenstein

Und baden die weißen Füße.

Es hat der blonde Fischerknab’

Gehört das Singen und Rauschen,

Ihm brennt das Herz, er schleicht hinab,

Die Feien zu belauschen.

Da sausen empor im Mondenlicht

Drei weiße wilde Schwäne –

Das Wasser spritzt ihm ins Gesicht,

Verklungen sind die Töne.

Vollmond, Feien, Fischerknab’ – tja, nun ist es passiert, ich habe Geibel zitiert. Ich hätte es nicht getan, wenn ich nicht müsste. Geibel hat so ziemlich alle genervt, Fontane hat die Augen verdreht, Wilhelm Busch hat sich über ihn lustig gemacht, Theodor Storm, der sich nie so gut vernetzt hatte wie Geibel, hat ihn gehasst, Heinrich Mann ließ die Leser milde über seinen Geibel-Wiedergänger in Eugénie oder Die Bürgerzeit lächeln, und auch Heinrichs kleiner Bruder Thomas hat sich würdevoll über den Poeten amüsiert, aber nicht zu sehr, denn das wäre zu viel der Ehre gewesen. Hätte ich die Wahl, so würde ich Emanuel Geibel, den großen Lübecker Postkartendichter, locker unter den Tisch flattern lassen. Aber auch an ihm führt in meinem Lübeck kein Weg vorbei.

DIE SCHWESTER LIEGT AM MEERESGRUND

Solange ich denken kann, liegt die Passat hier in Travemünde am Kai. Schwarz und elegant ruht die Viermastbark da, im geschütztesten aller Häfen. Mehr weite Welt gibt es für sie nicht mehr, als dass täglich Leute von überallher, Landratten, an Bord gehen; dass sie dort über Deck turnen und in die Kajüten spiekern, in denen Matrosenfiguren seit Jahrzehnten sitzen und warten. Näher kommt die Passat dem Auslaufen nicht mehr als jetzt gerade in diesem Moment: Eine hochgewachsene Hamburger Schönheit steht spielerisch hinterm großen Steuerrad, sie lässt sich den Ostseewind durch die dunklen Locken gehen und lacht einen unsterblichen Moment lang ihren knipsenden Freund an, während ihre jugendlichen Kinder neugierig übers Schiff diffundiert sind.

Das ist das große Meer. Das große Glück. Für Touristen. Leichte Brise, keine Sorgen. Vielleicht hängt da auch noch eine Glocke an Deck, mit der man Dingdong machen kann: Was Befehl und Alarm war, zeigt nun die freie Zeit der Menschen an und das pure, sinnlose Dasein.

Die Passat ist ewig, sie verlässt ihren sicheren Hafen nicht mehr, das ist einmal beschlossen worden, das bleibt auch so, denn gern möchte man sie ja behalten, die Passat, nach dem, was mit ihrer Schwester passiert ist. Die Pamir ging unter. 1957. Und wer sie aus der Welt gerissen und achtzig junge Männer zum Meeresgrund geschickt hat, war das, was wir lieben: der Wind und das Meer. Das infernalische Duo. Der brausende, tosende, heulende Wind. Das schreiende, gurgelnde, mordende Meer. Wo sie sich finden, soll der Mensch nicht sein.

Hier an Bord ist alles gut. Einen kurzen Blick wirft man über die Lübecker Bucht, da ist nichts zu befürchten, da ist eigentlich nie etwas zu befürchten. Ein Schiff, das in Travemünde ankert, ist so sicher wie ein Haus aus Stein, so sicher wie eine Höhle im Fels. Man geht abwärts, steile Stahltreppchen, die man nie nass und schwankend erleben möchte. So kommt man unter Deck, wo das Seefahrerleben zu einer Installation für Landratten geworden ist. Hier kann man einen Sack Getreide hochkurbeln und abladen im Stauraum. Man kann schwarz-weißes Filmmaterial betrachten, das vom Toben und Blubbern des Meeres handelt. Man bestaunt die Seekarte von Kap Hoorn und die Route, die sie auf ihr verzeichnet haben: Immer und immer wieder hat der Dreimastsegler Susanna im Jahr 1905 Kurs auf Kap Hoorn genommen, immer wieder stürzte sich der Orkan auf sie, rollten die Wellen ihr entgegen, neunundneunzig Tage lang musste die Susanna ihre Extrarunden drehen, musste die Mannschaft sich wieder sammeln und berappeln und orientieren, musste einen neuen Anlauf wagen – und immer wieder hohnlachte Kap Hoorn, das achthundert Schiffe zerschlagen hat und Mann und Maus in die Tiefe geschickt.

BUCHT DER TRÄUME

Handel heißt immer, ich kann mir ein anderes Leben vorstellen. Kann mir einen fremden Luxus und eine neue Bequemlichkeit vorstellen: Produkte aus fernen Ländern machen sie mir möglich. Und die Erzählungen aus den fernen Ländern nehme ich gerne mit dazu. Die Erzählungen zeigen mir, dass die Welt anderswo anders ist. Dass alle Liebe, aller Glaube, jedes Gesetz bunte Fetzen im Wind sind.

Der Handel macht die Welt veränderbar, unvorhersehbar, so wie das Meer ist. Die Welt der Handelnden ist kein Bergmassiv, auf dessen Felswand du jeden Tag glotzt, das dich an einen mächtigen, tumben, unverrückbaren Mann-Gott glauben lässt. Unsere Welt ist das Meer, und das Meer will uns als freie Menschen. Beweglich an Land, beweglich an Deck, beweglich im Denken. Sollen andere ruhig Ackerbau und Viehzucht betreiben, sollen Ochs und Huhn Gute Nacht sagen. Handel zur See, das heißt: Neugier. Heißt: Lust aufs Abenteuer. Auf nie gesehene Schätze. Den Mutigen und Klugen kann der Handel reich machen und viele Menschen ein kleines bisschen glücklicher.

Handel war schon immer der kleine Bruder des Krieges. Die Wikinger etwa: überfielen und raubten zwar gern mal, aber nicht zwingend. Oft fuhren sie, dem Lockruf der Ozeanwellen folgend, hinaus, an ferne Ufer, nach Frankreich hinunter oder nach Russland hinüber und dann flussauf bis zum Schwarzen Meer, um dort Handel zu treiben. Oder vielleicht doch eher Raubmord und Brandschatzerei? Handel und Überfall folgen derselben Logik: Ich sehe etwas Schönes, Interessantes und will es möglichst billig haben. Da ist das Totschlagen und Wegnehmen die eine Option. Kosten und Nutzen werden abgewogen: Je geringer der Widerstand, den man zu erwarten hat, desto geringer das Risiko für den eigenen Leib. Desto näher liegt der Überfall. Nicht umsonst setzten die Wikinger ihre erste welthistorische Marke im schottischen Kloster Lindisfarne, das sie im Jahr 793 brutal plünderten: Welche Gegenwehr hat man schon von Mönchen zu erwarten?

Also wuchsen um die Handelsplätze Mauern.

Ich stehe oben auf dem Brodtener Ufer, auf der Steilküste, die unter dem Hüpfen des Riesen weggebrochen ist und Jahr für Jahr von der Ostsee weiter abgenagt wird. Neben mir stehen meine Tochter und die Frau, die ich liebe. Es ist ein wunderbarer Tag. Wir schauen auf das türkise Glitzern der Lübecker Bucht hinaus. Friedlich liegt sie da, nur zwei, drei Segelboote schippern umher, sie präsentiert die Ferne als ein freundliches Angebot: Dort hinaus kannst du segeln, aller Voraussicht nach kommst du auch irgendwo an, und wo du ankommst, werden die Häuschen anders aussehen, wird die Landschaft anders sein, die über den Himmel preschenden Wolken werden andere Formen haben, und langsam auf den Kai zulaufend, wirst du dein dickes Tau über Bord werfen, und eine schöne blonde Frau, deren Sprache du nicht sprichst, Finnisch, Schwedisch oder Lettisch vielleicht, wird das Tau auffangen und mit festem Griff dein Schiff am Hafen vertäuen.

Genauso gut kannst du aber auch hierbleiben. Kannst den