8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Volk Verlag

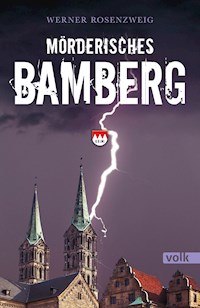

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mörderisches Franken

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Hochsommer in Bamberg: Die Leiche der zwölfjährigen Johanna wird bei Schleuse 100 aus der Regnitz gefischt und die Wellen schlagen hoch. Auch bei Andrea Berger, Lokalredakteurin des „Fränkischen Tags“, die der Sache nicht nur aus journalistischem Interesse nachgeht. Bald gibt es einen zweiten Toten, Bischof Esposito von der Römischen Kurie. Was hatte dieser mit dem seltsamen Zweig der katholischen Kirche zu tun, der in der Stadt eine Schule samt Internat für „schwierige Kinder“ betreibt? Ein ungeheuerlicher Verdacht keimt auf: Ist Exorzismus im Spiel? Und das im beschaulichen Bamberg? Werner Rosenzweig zieht alle Register und zeigt einmal wieder, dass er der Meister des „Frankenkrimis“ ist: Der Auftakt der Reihe „Mörderisches Franken“ ist eine spannungsgeladene Liebeserklärung an die fränkische Heimat des Autors – auch wenn hinter den schmucken Fassaden Bambergs das Böse lauert …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Ähnliche

Werner Rosenzweig

MÖRDERISCHES BAMBERG

EIN FRANKEN-KRIMI

Volk Verlag München

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© 2019 by Volk Verlag München

Neumarkter Straße 23; 81673 München

Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

ISBN 978-3-86222-367-1

www.volkverlag.de

Inhalt

Prolog – Johanna

Ein knappes Jahr später

Pressekonferenz

Die Villa

Café am Dom

Orientierungslos

Überfordert

Wer nicht wagt …

Zusammenarbeit

Überstunden

Santi-Figli-di-Dio

Widerspruch

Du sollst nicht lügen

Mafia

Informationsaustausch

Ertappt

Tonis Liste

Wie alles begann

Grenzkontrolle

Zusammenfassung

Erstkontakt

Der ehemalige Domspatz

Das dritte Opfer

Heilloses Durcheinander

Der rätselhafte Hausverwalter

Gefragt – gesagt

Die Sonnleitners

Wer einmal lügt …

Beim Schneiders Willi

Das Interview

Das Telefonat

Die erste Kolumne

Neuigkeiten

Neues aus der Presse

Neue Erkenntnisse

Am Hollergraben

Bei Max Müller

Ratloser Mafioso

Der frühe Vogel

Strategiebesprechung

Bürgerpark Hain

Verhaftung

Vernehmung

Die Wut des Diözesanrates

Unterwegs in Würzburg

Mafia und Vatikan

Reserls Rückkehr

Lignellis Vermächtnis

Lignellis Geständnis

Filmaufnahmen

Alibis

Di Rossis Geschichte

Die Postbotin

Gottesdienst

Warum?

Ehrlich gesagt

Danksagung

Prolog – Johanna

Johanna, die Tochter von Max und Irmgard Sonnleitner, sah schon von Kindesbeinen an immer blass und kränklich aus. Ihre feinen, hellen Gesichtszüge ähnelten denen einer Porzellanpuppe. Leicht zerbrechlich, fast durchscheinend. Auch ihr zarter Körperbau vermittelte stets den Eindruck von Anfälligkeit und Instabilität. Doch der erste äußere Eindruck konnte täuschen. Wenn sie wollte, konnte Johanna durchaus zäh und widerspenstig sein. Sie hatte ihren eigenen Kopf, wie man so schön sagt. Außerdem war sie in hohem Maße intelligent und wusste ihren Willen durchzusetzen.

Als sie fünf Jahre alt war, bemerkte das Kindergartenpersonal erstmals zentralnervöse Bewegungsstörungen an ihr. Der Körper des Mädchens verfiel ab und an in eigenartige Zuckungen, die Johanna offensichtlich nicht beeinflussen konnte. Ganz am Anfang dauerten sie nur wenige Sekunden. Im Laufe der Zeit kamen die Anfälle in immer kürzeren Zeitabständen und die wilden Zuckungen und Körperverrenkungen konnten bis zu einer halben Minute andauern. Hinzu kamen seltsame gutturale Laute, die sie von sich gab, die aber niemand verstand. In diesen Phasen hatte sie ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle.

„Sie kann nichts dafür“, diagnostizierte ein Facharzt. „Ihre Tochter ist krank“, klärte er nach mehreren Untersuchungen die Eltern auf, „ich vermute bei ihr eine seltene Krankheit. Das sogenannte Tourette-Syndrom, eine nervliche Erkrankung genetischen Ursprungs. Neben den nervösen Zuckungen, den sogenannten Tics, kommt bei Ihrer Tochter aber noch eine weitere Begleiterscheinung hinzu. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, was man abgekürzt auch als ADHS bezeichnet.“

Max und Irmgard Sonnleitner waren geschockt, als sie den Erklärungen des Arztes lauschten.

„Was kann man dagegen tun?“, wollte Johannas Vater wissen.

„Ist die Krankheit heilbar?“, fiel ihre Mutter ein.

„Nun, auf jeden Fall müssen wir Ihre Tochter medikamentös behandeln“, riet der Arzt, „was aber nicht heißen muss, dass die Medikamente Heilung bringen. Sie können günstigenfalls bewirken, dass die Anfälle in längeren Zeitabständen, also weniger häufig und weniger heftig erfolgen. Ob Johanna je wieder gesund wird, kann ich heute noch nicht sagen, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Fälle, bei denen die Krankheit nach der Pubertät so gut wie völlig abklingt beziehungsweise gänzlich verschwindet. Wie sich das bei Ihrer Tochter entwickeln wird, kann Ihnen heute niemand vorhersagen. Wichtig ist jedenfalls die Schule. Ich meine vor allem das Klassenumfeld und die Lehrerschaft. Sie wissen, Kinder können grausam sein. Einige könnten sich lustig machen über Johannas Krankheit. Wenn das passiert, müssen die Lehrer sofort einfühlsam einschreiten. Johanna darf kein Mobbing-Opfer werden, denn das könnte sich nur negativ auf den weiteren Krankheitsverlauf auswirken.“

„Warum gerade Johanna? Warum hat Gott ausgerechnet uns damit bestraft?“

Je älter ihre Tochter wurde, desto häufiger traten die Anfälle auf. Nebenwirkungen der Medikamente blieben nicht aus. Johanna wurde häufig schwindelig, ab und an konnte sie nur noch verschwommen sehen und sie klagte über Benommenheit.

Ihre Eltern litten mit ihr und entwickelten eigene Schuldgefühle. „Was für ein unerzogener Fratz“, mussten sie sich anhören, wenn sie mit Johanna im Eiscafé saßen und ihre Tochter mal wieder von einem ihrer Anfälle geplagt wurde. „Schlechte Angewohnheiten, versäumte Erziehung … Liegt wohl am Elternhaus … Wenn das mein Kind wäre …“

Die Sonnleitners hatten österreichische Wurzeln. Ihre Vorfahren kamen aus der Steiermark, ganz in der Nähe von Graz, und ihre nächsten Verwandten lebten immer noch in dieser Gegend. Vor zwei Jahren war die Familie von Österreich nach Strullendorf bei Bamberg umgezogen. Ausschließlich wegen der Krankheit ihrer Tochter.

Bei Johanna stand im Herbst der Wechsel von der Grundschule an ein Gymnasium an. Lange hatten sie im Internet recherchiert, welche Schule für ihre Tochter am besten geeignet wäre. Dann waren sie auf die Einrichtung der Santi-Figli-di-Dio in Bamberg gestoßen, deren Träger das Erzbistum Bamberg war. Diese Heiligen Kinder Gottes seien eine Laienorganisation der römisch-katholischen Kirche, die im Bereich der Seelsorge und der geistlichen Bildung von minderjährigen Kindern wirke, lernten sie, als sie sich lange genug mit der Website von Santi-Figli-di-Dio auseinandergesetzt hatten.

Die Sonnleitners waren besonnene Leute. Sie brachen nichts übers Knie und holten sich auch andernorts Rat zu der kirchlichen Laienorganisation ein. Sie sprachen mit den Zuständigen in den Diözesen Wien, St. Pölten und Linz.

„Wer sagt Ihnen denn, dass nicht der Teufel selbst die Krankheit über Ihre Tochter gebracht hat?“, meinte der Wiener Beauftragte des Befreiungsdienstes. „Glauben Sie mir, der Satan ist omnipräsent. Mit unseren Exorzismen haben wir nur gute Erfahrungen gemacht.“ Doch die Sonnleitners wollten nichts von Exorzismus hören. „Ich selbst bin auch ein Mitglied von Santi-Figli-di-Dio und kann Ihnen die Bamberger Schule nur wärmstens ans Herz legen“, fuhr der Geistliche fort. „Wenn Sie möchten, kann ich bei der örtlichen Organisation auch ein gutes Wort für Sie einlegen.“

„Unsere Erziehung und Bildung basiert auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes“, versicherte wenige Tage darauf der Schulleiter, Dr. Johannes Sieber, den Sonnleitners. „Wir sind ein Internat und können uns so rund um die Uhr und individuell um jeden einzelnen unserer Schüler kümmern. Sehen Sie, bei Santi-Figli-di-Dio handelt es sich um eine im Jahr 1963 von dem italienischen Bischof Angelo Marotti gegründete Laienorganisation der römisch-katholischen Kirche in Form einer Personalprälatur. Was heißt das? Eine Prälatur ist eine vom Zweiten Vatikanischen Konzil angeregte und eingeführte institutionelle Rechtsform der römisch-katholischen Kirche. Papst Paul VI. hat sich damals noch persönlich für deren Gründung eingesetzt. Santi-Figli-di-Dio soll sich in besonderem Maße seelsorgerisch und mit Bildungsauftrag um Kinder kümmern, die Probleme jeglicher Art haben. Natürlich stehen das Kirchliche und die Lehre der katholischen Kirche dabei auch mit im Vordergrund. Schließlich bezuschusst der Vatikan das Vorhaben.“ Dr. Sieber lächelte und breitete die Arme aus. „Wir sind quasi eine gottgewollte Bewegung zum Schutze Minderjähriger und ein Vorzeigeprojekt in ganz Europa, arbeiten aber ganz im Stillen, ohne große Selbstdarstellung. Falls gewünscht, ist unsere Einrichtung sogar während der offiziellen Schulferien für unsere Schüler offen. Wir bieten ununterbrochene Betreuung, auch Nachhilfe. Insbesondere für leistungsschwächere Jugendliche wird dieses Angebot seitens der Eltern gerne angenommen.“

Am ersten Schultag im Herbst stand Johanna Sonnleitner mit ihren Eltern pünktlich um viertel vor acht vor dem Gebäude der Santi-Figli-di-Dio-Schule. Ihr Vater hatte als Bilanzbuchhalter schnell einen Job bei einem ortsansässigen Steuerberater gefunden und ihre Mutter wollte erst abwarten, wie es Johanna in der neuen Schule gefiel, bevor sie sich um eine Halbtagsstelle, vielleicht als Kassiererin, umsehen würde. Alle hofften auf einen neuen, besseren Lebensabschnitt.

Doch es sollte ganz anders kommen.

Ein knappes Jahr später

Samstag, 26. August

Wieder so ein Tag, an dem Franziska Berger ihren Job hätte verfluchen können. Warum war sie auch so blöde gewesen, den Telefonanruf überhaupt entgegenzunehmen? Sie hätte es riechen müssen, als das Display ihres Mobiltelefons das Wort Unbekannt anzeigte. Als dann auch noch die näselnde Stimme ihres Leitenden Redakteurs Bernd Hühnertod wie aus einem Schleimbeutel in ihr rechtes Ohr kroch, war sie schon bedient.

Hühnertod! Sie mochte ihn nicht. Er hatte anscheinend von seinem privaten Festnetz aus angerufen. Ein klebriger Typ. Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder und männlich attraktiv wie eine Schuhschachtel voller Kellerasseln. Doch das rüttelte in keinster Weise an seinem Selbstwertgefühl. Ständig versuchte er, einen seiner kurzen, speckigen Arme um seine weiblichen Mitarbeiterinnen zu legen, wenn er während gemeinsamer Besprechungen eine Chance dazu sah und es als opportun empfand. Widerlich. Vielleicht wollte er durch diese Gestik tatsächlich nur Teamgeist signalisieren, vielleicht auch nicht.

Dieser talgige Typ mit seiner blassen Haut und dem geschliffenen Hochdeutsch kam in der Redaktion nirgends gut an. Ein „Preuße“ aus Wolfenbüttel, was wollte der in Franken?

„Franziska, wir haben eine Leiche“, fiel er mit der Tür ins Haus, an diesem wunderschönen Samstagmorgen im August, „direkt vor deiner Haustür.“

Franziska verschluckte sich fast an ihrem Kaffee. Sie saß gerade an ihrem spärlichen Frühstück mit Toast und Bamberger Hörnla.

Wir haben eine Leiche! Sie spürte, wie ihr der blanke Zorn den Hals hochkroch, und spülte ihn schnell mit einem Schluck Tchibo Milde hinunter, denn die näselnde Stimme in ihrem Ohrn fuhr schon fort: „Franziska, dank meiner exzellenten Beziehungen zur hiesigen Polizeiinspektion erhielt ich eben einen Anruf. Im Linken Regnitzarm, direkt an der Schleuse 100, hat der Fluss einen Leichnam angespült. Ein Jogger hat die Polizei informiert. Angeblich soll es sich um ein Kind handeln. Vertreter der Spurensicherung sind auf dem Weg dorthin und die KTU der Kripo Bamberg schickt auch ihre Leute. Du wohnst ja quasi um die Ecke. Mach dich schnell auf die Socken. Am besten gleich. Und Franziska, ich brauche Fotos, jede Menge Fotos!“

Franziska Berger, Lokalredakteurin und ermittelnde Reporterin des Fränkischen Tags, wünschte ihrem Leitenden Redakteur insgeheim die Pest an den Hals. Dank meiner exzellenten Beziehungen … Angeber! Kein: „Ich weiß, es ist Samstag und es ist eigentlich dein freier Tag, aber könntest du bitte …“ Höflichkeit war diesem Typ fremd. Das Wort „Bitte“ fehlte in seinem Wortschatz völlig. Wieder ein Wochenende, das er ihr gerade vermieste.

Franziska hatte sich schon des Öfteren dabei ertappt, dass sie an ihn zusammen mit seiner Frau denken musste. Eine hochaufgeschossene Klapperdürre mit dem Charme einer Gottesanbeterin. Wie es die beiden wohl miteinander …? Igitt! Irgendwann musste die Interaktion jedenfalls erfolgreich gewesen sein, derweilen ein Junge und ein Mädchen aus dieser Verbindung hervorgegangen waren, die wie knöcherne Seepferdchen aussahen.

Eigentlich hätte in Bamberg an diesem Donnerstag die Sandkerwa rund um die Elisabethenkirche beginnen sollen, aber der Veranstalter, der Bürgerverein 4. Distrikt, hatte die Kirchweih im sogenannten Sand, einem Viertel der historischen Altstadt zwischen Regnitz und Dom, schon im Mai absagen müssen. Das erste Mal nach 66 Jahren und aus geradezu tragischem Grund: Die Sandkerwa war an ihrem eigenen Erfolg gescheitert. Im Laufe der letzten Jahrzehnte war sie einfach zu groß geworden. Mehr als 300.000 Besucher hatten sich in den letzten Jahren begeistert durch die engen Altstadtgassen gewälzt und die historischen Hinterhöfe besetzt, die unterjährig gar nicht zugänglich waren, sich aber während der Kirchweihzeit in buntgeschmückte Weinstuben und Tanzflächen verwandelten. Der ehrenamtliche Veranstalter hatte sich nun nicht mehr in der Lage gesehen, die aktuellen strengen Sicherheitsauflagen zu erfüllen, geschweige denn zu finanzieren.

Ein Aufschrei war durch die Stadt gegangen. Der Oberbürgermeister hatte sich eingeschaltet. Es hatte alles nichts geholfen. Im Gegenteil, einen CSU-Stadtrat hatte es den Job gekostet. Er hatte sich etwas ungeschickt geäußert – dass die Sandkerwa sowieso nur eine Belustigung für das Prekariat sei – und dann hinzugefügt: „Niedrige Schichten kommen zusammen, um sich zu besaufen.“ Mit diesen beiden kurzen Sätzen hatte er es geschafft, Hunderttausende Menschen zu beleidigen.

Franziska nippte erneut an ihrem Kaffee und biss herzhaft in ihren Frühstückstoast mit dem selbstgemachten Apfelgelee. Sie sah auf die Uhr. Mist, sie musste sich beeilen, wenn sie vor der Polizei an der Schleuse 100 eintreffen wollte. Von ihrer Wohnung im netten Gässchen Am Hollergraben aus war es wirklich nicht weit bis zum alten Ludwig-Donau-Main-Kanal, benannt nach seinem Bauherrn König Ludwig I., und zur Schleuse. Schnell sprang sie nach einer kurzen Katzenwäsche in ihren Adidas-Jogginganzug, schnappte sich ihre Canon G 3X mit dem 200 Millimeter Teleobjektiv und stürmte aus dem Haus.

Draußen überfiel sie die Hitze des jungen Tages. Wieder so ein Sommertag, der direkt aus dem Auge der Sonne gekrochen kam und den man später in die Kategorie „Klimawandel“ einordnen würde. Franziska wickelte sich den Tragegurt ihrer Kamera eng ums Handgelenk und spurtete los.

Wo sich der Linke Regnitzarm mit dem Alten Kanal vereinte, stand eine kleine Menschenansammlung. Sieben Personen zählte Franziska, mitten unter ihnen ein hochgewachsener, schlanker Mann von vielleicht 40 Jahren, der wild gestikulierend auf die anderen einredete und ab und zu auf das Wasser vor der Schleuse deutete.

Franziska lief direkt auf die kleine Gruppe zu. „Entschuldigung, Franziska Berger vom Fränkischen Tag“, stellte sie sich kurz vor. „Hier wurde eine Wasserleiche gefunden?“

Aus der Ferne trieb der laue Sommerwind das Heulen von sich schnell nähernden Martinshörnern heran. „Da unten“, meldete sich der hochgewachsene Jogger, der noch immer inmitten der Gruppe stand. Er zeigte auf das dunkle Wasser, das an der Steineinfassung des Kanals sanft hin und her schwappte. „Ich habe sie ganz zufällig entdeckt, als ich hier vorbeikam. Ist noch keine halbe Stunde her. Schrecklich. Hoffentlich ist die Polizei bald hier.“

Franziska folgte der ausladenden Handbewegung des Mannes, trat näher an den alten Kanal heran und starrte auf den kleinen, nackten Körper, der – Rücken nach oben, Kopf, Arme und Beine fast komplett in den dunklen Fluten der Regnitz verschwindend – auf der Wasseroberfläche trieb. Die langen blonden Haare waren das Einzige, was sich an dem bedauernswerten Leichnam bewegte. Immer wieder griffen leichte Strömungen der Regnitz nach ihnen und wirbelten sie durcheinander.

Mechanisch griff Franziska nach ihrer Kamera, drückte den winzigen Einschaltknopf und betätigte die Zoom-Funktion. Ich brauche Fotos, jede Menge Fotos, fielen ihr die Worte dieses Wolfenbütteler Vollpfostens ein. Reporterin hin oder her – sie hasste sich dafür, was sie gerade tat. Sie nahm dem kleinen menschlichen Körper, der leblos auf dem Wasser dahintrieb, seine letzte Würde. Groß und fürchterlich entblößt erschien der Leichnam auf dem Display ihrer Kamera.

Klick, klick, klick, verrichtete sie ihre Arbeit, bis ihr eine Polizistin von hinten auf die rechte Schulter tippte: „Bitte treten Sie von hier zurück und begeben Sie sich hinter die Absperrung“, vernahm Franziska fast erlösend. Dann wurde sie freundlich, aber bestimmt hinter das weißrote Plastikband geführt, hinter dem nun auch der Jogger und die restlichen Leute der ehemals siebenköpfigen Gruppe standen. Sie hatte sich zwischenzeitlich durch die Ankunft vieler Neugieriger mehr als verdoppelt. Drei weißblaue Polizeieinsatzfahrzeuge versprühten ihr rotierendes Blaulicht in den jungen, hellen Tag und Beamte der Spurensicherung stiegen in ihre Einweg-Schutzanzüge der Marke Microgard 2000. Ein Polizeiboot rauschte mit schäumender Bugwelle auf dem Fluss heran und verlieh der Szene zusätzliches Drama.

„Sie heißen?“, vernahm Franziska eine tiefe Bassstimme in ihrem Rücken. Sie stammte von einem untersetzten, schnauzbärtigen Mann mit dichten Augenbrauen, nicht größer als einen Meter 70, Mitte 50, lichtes Haupthaar, aber dennoch nicht unsympathisch – ein Eindruck, der von den vielen Lachfältchen um seine Augenwinkel und seinen Mund herrührte. „Entschuldigung, mein Name ist Harald Hagenkötter, Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg.“ Während er sein Sprüchlein aufsagte, hielt er ihr seinen Dienstausweis unter die Nase. „Können Sie sich ausweisen? Was machen Sie hier? Warum haben Sie den Leichnam fotografiert?“

Franziska erwachte aus ihrer Lethargie. „Ich bin von der Presse“, hörte sie sich sagen, „Fränkischer Tag. Ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Ich wohne ganz in der Nähe.“

„So so, zufällig hier vorbeigekommen“, murmelte der Kriminalbeamte, „mit schussbereiter Kamera?“

„Die habe ich immer dabei, egal, wohin ich unterwegs bin“, versuchte sich die Lokalreporterin herauszureden. „Man weiß ja nie, was einem so alles vor die Linse läuft.“

„Oder schwimmt. Und wenn es eine Wasserleiche ist“, ergänzte der Kriminalhauptkommissar. „Trotzdem haben Sie mir Ihren Namen noch immer nicht verraten.“

„Oh, Entschuldigung. Franziska Berger. Franziska Berger vom Fränkischen Tag. Ich bin Leiterin der Lokalredaktion Bamberg und wohne hier gleich um die Ecke. Am Hollergraben. Und Sie sind der Leiter der Mordkommission Bamberg?“, wollte sie wissen.

Der untersetzte Kriminalbeamte lachte auf. „Und Sie sehen wohl zu viele Kriminalfilme? So wie im Fernsehen läuft es im richtigen Leben bei uns nicht ab. Wir haben keine ständig besetzte Mordkommission. Erst, wenn tatsächlich ein gewaltsamer Todesfall vorliegt, gründen wir ein Ermittlungsteam und das wird von einem Kommissionsleiter geführt.“

„Ist das denn der Fall? Ich meine, ein gewaltsamer Todesfall?“

„Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.“

*

Franziska saß auf ihrer weißen Ledercouch im Wohnzimmer und hatte aus Bequemlichkeit die Beine auf die Glasplatte ihres Couchtisches gelegt. Hühnertod hatte schon dreimal ganz aufgeregt auf ihren Anrufbeantworter gesprochen und um dringenden Rückruf gebeten. Das war ihr im Moment herzlich egal. Das ging ihr quasi am Arsch vorbei. Sollte er doch in der Hölle schmoren.

Ihr ging das Bild des toten Kindes nicht mehr aus dem Kopf, das die Polizei schließlich aus der Regnitz geborgen hatte. Ein Mädchen, schätzungsweise zwischen zehn und zwölf Jahre alt. Mehr war von der Polizei erst nicht zu erfahren gewesen. Als Franziska aber eine junge Beamtin entdeckt hatte, die sie noch von ihrem Bericht über einen früheren Todschlag kannte, hatte diese ihr verraten, dass das Kind möglicherweise gar nicht ertrunken sei. Dagegen sprächen die Hämatome am Hals der Toten, das hätte der anwesende Rechtsmediziner auf den ersten Blick festgestellt. Natürlich müssten erst die Ergebnisse der bevorstehenden Obduktion abgewartet werden, um dies mit Sicherheit sagen zu können, hatte die junge Polizistin Franziska noch mit auf den Weg gegeben. „Aber von mir haben Sie die Information nicht!“

Auch Stunden später konnte sich Franziska nicht von dem Erlebnis an der Schleuse 100 lösen. Das tote Mädchen spukte in ihren Gedanken herum. Noch nie hatte sie eine Leiche, geschweige denn ein totes Kind fotografiert. Wo kam das Mädchen her? Hatte es hier in Bamberg gewohnt? War es hier zur Schule gegangen? Hatten seine Eltern schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben? War es tatsächlich ermordet worden? Aber warum und wie zum Teufel war die Leiche in die Regnitz gekommen? Fragen über Fragen. Morgen am Sonntag, um elf Uhr, hatte die Kripo in der Schildstraße 81 eine Pressekonferenz anberaumt. Sie musste unbedingt dorthin, wollte wissen, was dem Kind zugestoßen war.

Sein tragischer Tod hatte ihr jedenfalls jegliche Lust auf einen geselligen Abend mit Freunden verleidet. Wie gut, dass die Sandkerwa heuer nicht stattfand. Wie hätte man bei Bier und Musik fröhlich feiern können, wohl wissend, dass ein kleiner, aufgeschnittener und wieder zugenähter Körper in einem Kühlfach des Instituts für Rechtsmedizin in Erlangen auf die Lösung eines möglichen Verbrechens wartete?

Pressekonferenz

Sonntag, 27. August

Franziska Berger traf eine halbe Stunde vor elf Uhr an dem vierstöckigen Gebäude der Kriminalpolizeiinspektion in der Schildstraße ein. Der Wolfenbütteler hatte sie schon wieder genervt. Um 18 Uhr wollte er ihren Bericht für die Montagsausgabe haben. „Du kriegst die komplette erste Seite, Franziska“, hatte er gelokt, „und von mir aus auch die ganze dritte, wenn du sie brauchst. Bleib dran. Versuch, so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Ich verlasse mich auf dich.“

Das Getue nervte sie. Sie selbst wollte wissen, was mit dem toten Kind passiert war, und konnte dabei zum Glück von ihrem Presseausweis profitieren. Scheiß doch auf die Auflage der Zeitung. Menschlichkeit ging in so einem Fall vor Geschäft.

Franziska kannte den Weg zum Presseraum der Kripo im Erdgeschoss. Es war schon allerhand los. Die meisten Kollegen der Konkurrenzblätter waren schon da. Der BR war mit einem Kamerateam vertreten. Schnell sicherte sie sich einen freien Platz in den vorderen Reihen. Alles war vorbereitet. Die Namensschildchen auf dem langgezogenen Konferenztisch vor ihr standen schon. Sie las von links nach rechts: Polizeimeister Helmut Vorndran, Aktenführer / Prof. Franziskus Stich, Rechtsmediziner und forensischer Anthropologe / Werner Grandjean, Kriminalkommissar und Pressesprecher / Harald Hagenkötter, Kriminalhauptkommissar und Kommissionsleiter. Auf der Stirnwand hinter der noch leeren Stuhlreihe prangte in großen Buchstaben Polizeipräsidium Oberfranken.

Pünktlich um elf Uhr öffnete sich eine Seitentür. Die auf den Namensschildern Angekündigten hielten Einzug und nahmen ihre Plätze ein. Unruhe kam auf, Papier raschelte und die ersten Blitzlichter zuckten durch den Raum. Pressesprecher Grandjean griff nach seiner Brille, setzte sie auf seine Nasenspitze und sah über den Brillenrand in die Menge der anwesenden Journalisten. Es kehrte gespannte Ruhe ein. Alle hingen an den Lippen des Pressesprechers. Der ließ sich Zeit, bis auch der letzte Husterer, das letzte Schnäuzen verklungen waren.

„Meine Damen und Herren von den Medien“, begann er, „ich heiße Sie herzlich willkommen hier in der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg, auch wenn der Anlass dazu nicht gerade ein freudiger ist.“ Dann stellte er seine Kollegen links und rechts neben sich vor, bevor er zur Sache kam: „Wie Sie zwischenzeitlich alle wissen, wurde gestern gegen neun Uhr ein auf dem Linken Regnitzarm treibender weiblicher Leichnam entdeckt, den der Fluss in Höhe der Schleuse 100 angetrieben hat. Einem Jogger ist der Leichnam aufgefallen, er hat über sein Mobiltelefon unverzüglich die Notfallrufnummer 110 angerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Leichnam um ein Mädchen im Alter von vermutlich elf Jahren handelte. Die Tote war völlig entkleidet, persönliche Gegenstände wurden weder an ihrer Person noch im Umkreis der Fundstelle entdeckt, was unter anderem dazu führt, dass wir ihre Identität noch nicht feststellen konnten.“

„Ist es richtig, dass das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer fiel?“, schrie ein Reporter der Nordbayerischen Nachrichten ungeduldig dazwischen.

„Lassen Sie uns bitte erst vollständig berichten, bevor wir auf Ihre Fragen eingehen“, wehrte Grandjean die Frage ab. „Aber so viel vorab: Ja, es ist richtig, dass unser Rechtsmediziner und forensischer Anthropologe, Herr Professor Dr. Stich, bereits am Fundort Würgemale am Hals des Opfers festgestellt hat. Herr Professor Stich und einer seiner Kollegen haben die Tote zwischenzeitlich in der Rechtsmedizin Erlangen obduziert und der Herr Professor wird Sie gleich über die wesentlichen Erkenntnisse seiner Untersuchung informieren.“ Ein langer Blick fiel über den Brillenrand auf die versammelte Presse. „Kommen wir noch einmal kurz auf die Tote zurück: Bis jetzt liegen uns keine Vermisstenanzeigen vor. Wir tappen also im Dunkeln, um wen es sich bei dem toten Kind handelt. Was die Todesursache beziehungsweise die Gründe der Tat anbelangt, ermitteln wir in alle Richtungen, von Menschenhandel bis zum Sexualdelikt. Zu Todeszeitpunkt und -umständen bitte ich nun Herrn Professor Stich um seinen Bericht. Herr Professor?“

Der Rechtsmediziner sah in die Runde und räusperte sich. Er hatte bisher geradezu teilnahmslos gewirkt, fast wie ein Fremdkörper in der illustren Runde. Sein faltiges Gesicht ruhte aufgestützt in seinen Fingern. Sein Blick über den dicken Tränensäcken hatte irgendwo an der Decke gehangen, doch nun angesprochen kam Leben in seine stahlgrauen Augen und er ergriff das Wort: „Die Frage lautet doch: Ist das Kind in der Regnitz ertrunken oder wurde es bereits tot in dem Gewässer abgelegt, was man im Übrigen als Leichen-Dumping bezeichnen würde. Sprechen wir zuerst über das Ertrinken an und für sich: Der Tod tritt hierbei nach fünf typischen Phasen ein. Die kritischste ist die Phase drei, Dyspnoe genannt. Dabei ist der Ertrinkende bereits unter Wasser geraten und sein Körper versucht früher oder später zwangsweise, das letzte Mal nach Sauerstoff zu schnappen. Doch es ist bereits zu spät. Bei diesem letzten Luftschnappen wird Wasser aspiriert, das sich dann in den Atemwegen mit Luft und Schleim vermischt. Nur ein noch lebender Körper zeigt diese Reaktion. Ich meine dieses letztmalige, verzweifelte Schnappen nach Sauerstoff.“ Professor Dr. Stich ließ den Mund auf- und zuklappen wie ein Fisch. „Wird dagegen ein bereits toter menschlicher Körper im Wasser abgelegt, bleibt dieses letzte Luftschnappen verständlicherweise aus. Beim Tod durch Ersticken hingegen, zum Beispiel wenn jemand erdrosselt wird, zeigen sich andere Symptome, sogenannte Tardie’sche Flecken. Auffällige Erstickungsblutungen unter dem Lungenfell – wie im Fall unserer weiblichen Leiche. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis meiner Untersuchungen eindeutig: Das Mädchen war bereits tot, als es in den Fluss geworfen wurde. Das heißt, wir sprechen von einem gewaltsamen Tod, vermutlich von Mord.“

Das hektische Kratzen von Stiftspitzen über Papier, gepaart mit eifrigem Tastaturklappern, erfüllte den Raum.

Stich hob einen Finger und dozierte weiter: „Das bringt uns zum Todeszeitpunkt. Dazu ist generell zu sagen, dass der Verwesungsprozess eines menschlichen Körpers im Wasser wesentlich langsamer voranschreitet als dies an der Luft der Fall ist. Dennoch, auch unter Wasser tun unsere bekannten Darmbakterien ihren Dienst, verstoffwechseln den menschlichen Körper von innen her und produzieren dabei Gase. Irgendwann reicht die Dichte der Leiche dann nicht mehr aus, um den Körper unter Wasser zu halten, er treibt an die Oberfläche. Das alles hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Wassertemperatur, der Wasserqualität, der Wassertiefe und anderen Gegebenheiten. Je tiefer eine Leiche im Wasser liegt, desto höher ist der Wasserdruck. Einmal in große Tiefe gesunken, kommt der Ertrunkene wahrscheinlich nie mehr nach oben.“ Der Professor gestikulierte und redete sich regelrecht in Rage: „In der Regnitz herrschen aber eigene Bedingungen, insbesondere was die derzeitigen Wassertemperaturen anbelangt. Nach meinen Einschätzungen, basierend auf besagten aktuellen äußeren Bedingungen, dürfte das tote Mädchen vor sieben bis zehn Tagen im Fluss abgelegt worden sein. Dennoch – dass sie gefunden wurde, ist ein großer Zufall, denn länger als 30 Minuten treibt ein menschlicher Körper im Normalfall nicht an der Wasseroberfläche. Irgendwann sind die Gase aus ihm entwichen, dann taucht er natürlich wieder unter. Auf eines muss ich in diesem Zusammenhang deutlich hinweisen: Der Grund des Linken Regnitzarms ist außergewöhnlich stark bewachsen, dazu kommen Hindernisse wie Steine und verhaktes Geäst, teils sogar knapp unter der Wasseroberfläche. Dies könnte dazu geführt haben, dass der Leichnam sich unter Wasser verhakt hat, vielleicht sogar mehrmals, und der Verwesungsprozess so beeinflusst wurde. Auch postmortaler Tierfraß, zum Beispiel durch Aale, kann einen hohen Einfluss auf die Treibedauer an der Oberfläche haben. Dennoch: An der Schleuse 100, wo die Leiche des Mädchens entdeckt wurde, verursacht die Strömung der Regnitz leichte Wirbel. Nur so ist es aktuell zu erklären, dass die Tote nach der langen Liegezeit im Wasser noch auf der Oberfläche trieb.“

Der Rechtsmediziner sah einen Moment versonnen in die Runde. „Soweit meine Ausführungen“, endete er dann und schien selbst erstaunt, endlich zum Punkt gekommen zu sein.

„Darf ich noch einen kurzen Moment um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten“, schaltete sich nun Kriminalhauptkommissar Hagenkötter in die Gesprächsleitung ein und unterband damit die aufkommende Unruhe. „Sie haben alle gehört, was der Professor gesagt hat. Wir konzentrieren uns bei unseren Ermittlungen also auf verdächtige Vorgänge, die sich vor rund sieben bis zehn Tagen am Flussufer zugetragen haben könnten und möglicherweise beobachtet wurden. – Und nun zu Ihren Fragen.“

In der ersten Reihe hob ein BILD-Reporter den rechten Arm und schoss direkt seine Frage ab: „Was tun Sie im Moment, um die Identität des Opfers festzustellen?“

„Nun, unsere Teammitglieder konzentrieren sich zunächst auf alle Schulen in Bamberg und der näheren Umgebung. Ob wir allerdings jetzt in der Ferienzeit die betreffenden Schulleiter antreffen werden – wir werden sehen. Parallel erhoffen wir uns durch Ihre Berichterstattung Hinweise aus der Bevölkerung.“

Auch Franziska hatte ihre Hand gehoben.

„Ja, Frau Berger?“, erteilte ihr Hagenkötter das Wort.

„Gibt es konkrete Hinweise, dass das Mordopfer sexuell missbraucht wurde?“, wollte sie wissen. „Ich meine, wenn Sie schon in Richtung Sexualdelikt ermitteln? Schließlich ist es doch nicht normal, dass ein Kind völlig nackt in der Regnitz treibt?“

„Tut mir leid, darauf kann ich keine Antwort geben. Das könnte unsere Ermittlungsarbeit negativ beeinflussen.“

„Also ja“, ließ die Fränkischer-Tag-Reporterin nicht locker.

„Keine weiteren Kommentare dazu.“

„Warum sollte das Kind denn sonst nackt sein?“, wollte ein anderer wissen.

„Darüber können wir im Moment nur spekulieren. Vielleicht, um uns die Feststellung der Identität zu erschweren.“

„Oder doch ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch?“ hakte der Fragesteller nach.

„Wie gesagt, dazu kein weiterer Kommentar“, bekam er zur Antwort.

Franziska ging ein weiterer Gedanke durch den Kopf. Wieder hob sie die Hand.

„Ja, Frau Berger.“

„Sie sprechen davon, dass der Mörder das Mädchen vor rund sieben bis zehn Tagen in der Regnitz entsorgt hat. Heißt das auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt ermordet wurde?“

Hauptkommissar Hagenkötter schien durch die Frage etwas überrascht und richtete seinen Blick auf den Rechtsmediziner Stich. „Eine gute Frage“, ergriff der das Wort, „eine sehr gute Frage, Frau Berger.“ Seine Tränensäcke hingen ihm wie Bleigewichte unter den Augen. „Und nein, das heißt es nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen dem tatsächlichen Todeszeitpunkt und dem Zeitpunkt verstrichen ist, da man das Kind in die Regnitz geworfen hat.“

„Dann kann man den tatsächlichen Todeszeitpunkt nicht mehr feststellen?“

„Ich befürchte, dass es so ist“, gab der Rechtsmediziner zu. „Das liegt daran, dass eine möglichst genaue Todeszeitbestimmung in den meisten Fällen nur 36 Stunden nach dem Eintreten des Todes machbar ist. Natürlich bietet die forensische Entomologie auch darüber hinaus noch Möglichkeiten …“ Stirnen wurden gerunzelt, erneutes Raunen ging durch den Raum und Professor Stich sah sich zu einer Erklärung genötigt: „Entomologie, meine Damen und Herren, ist die Insektenkunde. Das Alter der diversen Insektenlarven auf frischen Leichen verrät dem geschulten Auge so einiges. Doch ich erinnere daran: Die Leiche trieb im Wasser. Da haben es Eier wie Larven der Schmeißfliege schwer. Bei einer Wasserliegezeit von zehn bis 14 Tagen kommt es stattdessen zur Besiedlung der Körperoberfläche mit Algenrasen. Das war bei dem Mädchen noch nicht der Fall. Also können wir relativ gut einschätzen, wie lange der Leichnam im Wasser trieb. Aber, wie gesagt, das hilft uns nicht viel bei der Bestimmung des exakten Todeszeitpunkts.“

„Konnten an der Wasserleiche noch Spermien festgestellt werden?“, versuchte es Franziska direkt beim Rechtsmediziner.

„Nach 72 Stunden ist dies kaum mehr möglich“, erklärte Professor Stich, „ob Wasserleiche oder nicht.“ Ein scharfer Blick von Hagenkötter ließ ihn hinzufügen: „Und dazu gibt es von mir auch keinen weiteren Kommentar mehr.“

Es folgten noch ein paar banale Fragen zu den Mitgliedern des Ermittlungsteams und der Verweildauer der Leiche im Fluss, dann schloss der Pressesprecher die Veranstaltung.

Die Journalisten strömten dem Ausgang zu. Ein jeder wollte so schnell wie möglich nach Hause. Es war schließlich Sonntag und erneut ein wunderschöner Sommertag, den man gerne im Freibad, auf dem Bierkeller oder ganz einfach daheim im Garten beim Grillen von Bratwürsten, Fleischspießen oder Steaks verbringen wollte.

Auch Franziska stand bereits vor dem Polizeigebäude und öffnete gerade das Schloss ihres abgesperrten Fahrrads, als eine junge Frau in ihrem Alter auf sie zukam: „Franziska? Bist du es? Wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen!“

Die Angesprochene hob den Kopf. „Tina? Tina Meisel? Was machst du denn hier?”

„Ich arbeite hier“, bekam Franziska zur Antwort.

„Bei der Kripo?“

„Bei der Kripo!“

„Ich dachte, du wolltest Jura studieren und später die Kanzlei deines Vaters übernehmen?“

„Dachte ich am Anfang auch“, lächelte Tina Meisel, „aber nach vier Semestern war mir diese sture Paragrafen-Lernerei zu langweilig. Ich wollte was Sinnvolleres tun und hab mich bei der Polizei beworben.“

„Und dein Vater?“

„Der war natürlich tief enttäuscht. Aber dass ich nicht bis zu meinem Rentenalter zerstrittene Ehepaare scheiden will, musste er am Schluss einfach akzeptieren.“

„Na dann. Aber was für ein schöner Zufall, dass wir uns getroffen haben“, stellte Franziska fest. „Was machst du jetzt? Musst du heute noch arbeiten? Am Sonntag?“

„Nein, nicht wirklich, nach der Pressekonferenz ist für mich jetzt Schluss. Aber du bist als rasende Reporterin ja auch am Wochenende im Einsatz, wie’s aussieht.“

„Stimmt. Und was hast du jetzt vor?“, wiederholte die Journalistin ihre Frage.

„Jetzt fahre ich nach Hause.“

„Wartet jemand auf dich oder hast du Zeit? Eigentlich sollten wir unser unverhofftes Wiedersehen ordentlich feiern.“

Tina lächelte. „Nun, nachdem ich mich vor vier Wochen von meinem Verlobten getrennt habe, habe ich eigentlich wieder alle Zeit der Welt.“

„Wollen wir einen Kaffee miteinander trinken, ein bisschen quatschen? Komm, ich lade dich ins Domcafé ein. Die haben richtig leckere, leichte Schnitten.“

„Wow, ins Domcafè“, rief Tina begeistert, „da sage ich nicht nein. Und du glaubst, wir kriegen da am Sonntag noch einen Platz?“

„In einer halben Stunde schon“, meinte Franziska, griff zu ihrem Mobiltelefon und drückte eine eingespeicherte Nummer. „Draußen vor dem Eingang“, meinte sie, nachdem sie ihr kurzes Gespräch beendet hatte, „hält man für uns in der kleinen Sitzgruppe zwei Plätze frei.“

Die Villa

Sonntag, 27. August

Im Süden der Weltkulturerbestadt Bamberg, dort wo ihr südlichster Stadtteil Bug an die Regnitz stößt und sich der Fluss in seinen linken und rechten Arm teilt, verlaufen die beiden Straßen Im Wiesengrund und Paradiesweg unweit des Bamberger Klinikums. Es ist eine ruhige, hügelige Wohngegend. Die wenigen Häuser stehen auf riesigen Grundstücken mit altem Baumbestand. Hinter dem Paradiesweg dehnt sich dichter Wald aus, der bis hinunter zum westlichen Ufer des Linken Regnitzarmes reicht. Von dort aus führt der Obere Leinritt entlang des Flussufers bis hin zum Bamberger Altstadtrand, wo man entweder die Flussfähre benutzen oder über 60 Stufen steil zum Stephansberg aufsteigen kann, wo die schönsten und urigsten Bierkeller der Stadt liegen. Nur rund drei Kilometer sind es bis dorthin. Ideal für Spaziergänger, Radler und Jogger. Und gegenüber, auf der anderen Seite des Flussarms, quasi als ebenfalls naturbelassenes Spiegelbild, bieten der Luisen- und der Theresienhain einen weiteren Weg, bis ins Stadtzentrum zu spazieren.

Kein Spaziergänger, der sich hier im Süden der Stadt herumtrieb, hatte Einblick auf die hochbarocke Villa aus dem 17. Jahrhundert, die nur über einen breiten Feldweg zugänglich war, der vom Paradiesweg abzweigte. Weit von der vorderen Grundstücksgrenze abgesetzt, umrahmt von altem Eichen- und Buchenbestand und durch eine hohe Kirschlorbeerhecke verdeckt, stand sie weit hinten auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück. Wem die Villa gehörte, wussten selbst die unmittelbaren Nachbarn nicht ganz genau. Nur der Verwalter, der sich um das Anwesen kümmerte, kam ab und an mit seinem blauen VW-Tiguan hierher. Man kannte sich nicht, grüßte auch nicht. Er schien sowieso ein verschlossener Typ zu sein. Gerüchteweise hörte man, dass die Villa einer kirchlichen Organisation gehören sollte. Das könnte stimmen, denn an so manchen Wochenenden war mächtig was los auf dem Anwesen: Dann reisten plötzlich Pkws an, die so gar nicht aus der näheren Umgebung stammten, und einige ihrer Insassen trugen kirchliche Gewänder, während um ihre dicken Hälse Kreuze und Kruzifixe jeglicher Art baumelten. „Die halten wieder mal ihre Exerzitien“, versicherten sich dann die Einheimischen gegenseitig und betrachteten neugierig die Kfz-Kennzeichen der Ankömmlinge – allen voran der depperte Schneiders Toni.

Tatsächlich waren an zwei Seiten der geometrisch gestalteten Gartenanlage langgezogene Parkbuchten angelegt worden, die Platz für mehr als 20 Autos boten. Zum Haupteingang des zweigeschossigen Gebäudes führte eine breite, fünfstufige Halbrundtreppe aus Buntsandstein und an der Hausfassade wurde eine üppige Prachtentfaltung betrieben, wobei der aufmerksame Betrachter das Gefühl bekam, dass die Grenzen der einzelnen Kunstgattungen Architektur, Skulptur und Malerei bewusst verwischt worden waren. Am ganzen Gebäude herrschte absolute Symmetrie vor. Über dem Eingang hatte ein findiger Steinmetz einen im Querschnitt einen Meter großen Kreis in die weiße Fassade gemeißelt und in dessen Inneren ein Kreuz, dessen Querbalken ungewöhnlich hoch angesetzt war. Beides war mit Blattgold ausgelegt, das, besonders wenn es in der Sonne glitzerte, von Reichtum und Macht sprach.

Draußen auf den Parkplätzen der Villa standen an diesem Sonntag zwei schwere Mercedes-Limousinen. Eines der beiden Dienstfahrzeuge trug ein hierzulande seltenes Kennzeichen: SCV für Stato della Cittá del Vaticano. Das andere war in Bamberg zugelassen. Die beiden Fahrer lehnten an ihren Limousinen, rauchten und unterhielten sich so gut es ging – was gar nicht so einfach war, denn Giuseppe Bertone aus Frascati, einer kleinen Stadt südöstlich von Rom, konnte nur ein paar Brocken Deutsch und Max Müller, ein waschechter Oberfranke, absolut kein Wort Italienisch. Zudem sprachen beide nur ein leidliches Englisch.

Giuseppe war mit seinem Dienstherrn, Bischof Carlo Eposito, Mitglied der römischen Kurie ebenso wie der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen, vor zehn Tagen von Rom nach Bamberg aufgebrochen. Übermorgen sollte es wieder in den Vatikan zurückgehen. Der offizielle Besuch diente lediglich dem Informationsaustausch – was man auch immer darunter verstehen mochte – und war seit gestern vorbei, aber sein Bischof wollte sich noch einen Tag lang das schöne Bamberg ansehen, vor allem die Kirchen St. Martin, St. Michael, die Heilig-Grab-Kapelle, die Obere Pfarrkirche und wie sie sonst noch alle hießen.

Für Giuseppe war es bisher eine angenehme Dienstfahrt gewesen. Wenig zu tun, ein schönes Hotel, eine Stadt mit Charme und viel Freizeit. Wie letzte Woche, als sein Bischof vom Oberbürgermeister und Vertretern des Erzbistums zu einem Abendessen eingeladen worden war und er wieder einmal frei bekommen hatte. In einer Gaststätte in der Altstadt hatte er ein Gericht probiert, das die Einheimischen Schäufele nannten. Ein riesiger Berg Fleisch und zwei Glees mit Breggerli, so groß wie Kanonenkugeln. Das Ganze war in einem See von Soße geschwommen und dazu hatte es fränkisches Sauerkraut gegeben, in Speckwürferli gedämpft. Giuseppe hatte keine Ahnung, was er da genau gegessen hatte, aber es hatte vorzüglich geschmeckt und die Worte Schäufele, Glees, Breggerli und Speckwürferli hatte er sich extra von der freundlichen Bedienung aufschreiben lassen. Wieder zurück in seinem Hotel hatte er sie leider nicht in seinem kleinen deutschen Wörterbuch für die Hosentasche gefunden. Also hatte er nach Schäufele gegoogelt. Als er den Suchbegriff Glees eingegeben hatte, war er auf eine Ortschaft in der Eifel gestoßen, und bei Breggerli hatte die Suchmaschine gänzlich gestreikt und alles Mögliche ausgespuckt, aber eben nicht was Breggerli bedeutete.

Für Giuseppes Dienstherren, den Bischof, schienen die bisherigen Tage dagegen sehr anstrengend gewesen zu sein. Die vielen Besprechungen. Er hatte sich seit ihrer Ankunft verändert gezeigt, war ständig gereizt, nervös gewesen und schien von Sorgen belastet. Wahrscheinlich war er einfach überarbeitet. Nach Giuseppes Meinung sollte er mal etwas kürzer treten, schließlich war Eposito mit seinen 65 Jahren auch nicht mehr der Jüngste.

Giuseppe liebte seinen Bischof. Eposito hatte ihn vor vielen Jahren quasi aus der Gosse geholt, am Stadtrand von Rom, wo er sich als Mitglied einer jugendlichen Straßengang herumgetrieben hatte. Diebstahl und Rauschgifthandel waren das Handwerk, von dem er damals etwas verstanden hatte. Als ihn die Polizei schließlich geschnappt hatte, war seine Akte irgendwie auf dem Tisch von Bischof Eposito gelandet. Wahrscheinlich reiner Zufall. Carlo Eposito hatte Giuseppe daraufhin in der Jugendstrafanstalt besucht. Sie hatten lange miteinander gesprochen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, war der Bischof dagewesen, hatte ihn auf eine ordentliche Schule geschickt und seine weitere Ausbildung bezahlt. Es hatte eine klare Vereinbarung gegeben: Beim kleinsten Gesetzesverstoß wäre Giuseppe wieder auf der Straße gelandet.

Heute, mit 31, war Giuseppe seit fünf Jahren der persönliche Fahrer Epositos und verehrte ihn wie seinen eigenen Vater. In Momenten vertrauter Zweisamkeit, wenn sie gemeinsam unterwegs waren, nannte er seinen Bischof schon mal gelegentlich Papà Eposito.

Giuseppe litt mit seinem Dienstherrn. Dessen momentan schlechte Verfassung setzte auch ihm zu. Seit etwas mehr als einer Woche ging das nun schon so: Am vorletzten Samstag waren sie beide das erste Mal hier an der Villa vorgefahren. Es war frühmorgens, kurz vor neun Uhr, gewesen. Sein Bischof hatte ein Seminar leiten sollen. „Du kannst wieder fahren, Giuseppe“, hatte Eposito zu ihm gesagt, „mach dir einen schönen Tag und hol mich hier um 19 Uhr wieder ab.“ Pünktlich war er zur Stelle gewesen, aber Eposito war nicht erschienen. Für Giuseppe war es eine lange Nacht des Wartens geworden. Erst gegen drei Uhr nachts hatte der Bischof in Begleitung zweier Personen das Haus verlassen. Sie hatten ihn auf dem Weg zum Wagen gestützt, er hatte völlig aufgelöst, desorientiert, verzweifelt gewirkt und war körperlich ausgelaugt gewesen. Mehr als überarbeitet. Giuseppe hatte sich um seinen Bischof gekümmert und ihm in den Wagen geholfen.

Was genau Eposito in so erbärmliche Verfassung gebracht hatte, das wusste er bis heute nicht. Bei aller Vertrautheit – Kirchenangelegenheiten gingen ihn als Fahrer nichts an. Darüber wurde nicht gesprochen. Aber seit diesem verdammten nächtlichen Ereignis in den frühen Morgenstunden des 20. August war Eposito nicht mehr der Alte. Es wurde Zeit, wieder nach Italien zurückzukehren.

„Was ist dein Eindruck von Bamberg?“ Max Müller, der andere Chauffeur, riss Giuseppe aus seinen Gedanken.

„Mi scusi?“

„Bamberg schee?“, kürzte Müller seine Frage ab.

„Bamberg Bier gut“, antwortete Giuseppe und wollte spontan auch auf das Schäufele zu sprechen kommen. „Du Sssäufala?“, drückte er sich ungeschickt aus.

Dem Oberfranken fiel sichtlich die Kinnlade herunter. So eine Unverschämtheit! „Naa, i trink nix, wenn i mitn Auto unterwegs bin“, blaffte er Giuseppe beleidigt an und zog dabei ein griesgrämiges Gesicht. Für ihn war die Kommunikation mit dem italienischen aufgestellten Mäusedreck vorbei.

*

Drinnen in der Bibliothek der Villa herrschte seit längerer Zeit schweres Schweigen. Der römische Kurienbischof und der Vorsitzende des einheimischen Diözesanrats starrten auf den blank geputzten Tisch, auf dem zwei leere Kaffeetassen standen. Die beiden Männer waren allein im Haus, der Hausverwalter war in der Stadt unterwegs.

Die Stimmung der ernst dreinsehenden Männer war an einem Tiefpunkt angelangt. Was es zu bereden gegeben hatte, war in den beiden letzten Stunden längst gesagt worden. Es gab nichts Neues hinzuzufügen und dennoch ergriff der Bischof noch einmal mit leidvoller, leiser Stimme auf Italienisch das Wort: „Das ist mir wirklich noch nie passiert, seit ich im Namen von Santi-Figli-di-Dio Exorzismen abhalte“, wiederholte er sich. Er konnte das Unglück noch immer nicht fassen. „Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Die Kleine war so stark von ihm besessen, dass mir die Kontrolle entglitt. Sie schlug um sich, hatte blutunterlaufene Augen und diese höllische Fratze … Sie griff mich an, kratzte mich am Hals, spuckte mich an und dann dieses Geschrei … dieses furchtbare Geschrei … Es klang, als ob der Leibhaftige selbst mich aus den tiefsten Winkeln der Hölle anschrie. Ich konnte nicht anders, ich musste das Böse besiegen. Ich habe zugedrückt. Fester, immer fester …“ Die Stimme des Bischofs verlor sich, seine Augen waren weit vom Schrecken der Erinnerung. „Als ich mich wieder unter Kontrolle hatte, rührte sie sich nicht mehr. Sie lag einfach nur da. Ich wollte das nicht. Satan war es, der mich dazu verleitet hat. Warum hast du mich nicht rechtzeitig von dem Mädchen weggerissen?“

„Carlo, darüber haben wir doch schon etliche Male gesprochen. Johannes und ich mussten uns im Wohnzimmer um diese zwei Idioten kümmern. Als ich deine Schreie hörte, ins Zimmer stürzte und dich von der Kleinen wegzog, war es bereits zu spät.“

„Es wäre besser gewesen, ich hätte abgelehnt. Egal, wer mich darum gebeten hat. Gütiger Gott, was soll ich bloß tun? Vergib mir meine Tat, oh Herr!“ Als er geendet hatte, sank Kurienbischof Eposito in dem großen ledernen Ohrensessel in sich zusammen und starrte weiter schweigend ins Leere.

Café am Dom

Sonntag, 27. August

Etwa zur gleichen Zeit nahmen Franziska Berger und Tina Meisel im kleinen Außenbereich des Domcafés ihre reservierten Plätze ein. Alle Stühle waren besetzt, wie fast immer an solch herrlichen Sonnentagen. Die Gäste schnatterten munter durcheinander, genossen ihre Kaffees mit leichten Quarkschnitten oder appetitlich zubereiteten Eisbechern. In der kleinen Ringleinsgasse, die vorbeiführte, wälzten sich die Touristen bergab und bergauf. Die einen wollten hinunter in die Dominikanerstraße, wo sie direkt auf das Bamberger Kultgasthaus Schlenkerla stießen, wo das besondere Rauchbier, bekannt für seinen an geräucherten Schinken erinnernden Geschmack, ausgeschenkt wird. Die anderen, die es die Ringleinsgasse hinauf in Richtung Karolinenstraße trieb, hatten von dort nur noch einen kurzen Weg zum Kaiserdom, zur Alten Hofhaltung oder zur Neuen Residenz mit ihrem bekannten Rosengarten, von wo man einen herrlichen Blick auf das ehemalige Kloster St. Michael genoss. Doch nicht nur Touristen füllten die Altstadt. Tausende von Bambergern ließen sich die Freude an ihrer abgesagten Sandkerwa nicht nehmen und durchstreiften in Feierlaune die engen Gassen.

Tina und Franziska indessen hatten eher Interesse an der reichhaltigen Karte des Cafés am Dom, in dem nach traditioneller Handwerkskunst gefertigte Spezialitäten offeriert wurden: frische und hausgemachte Kuchen und Torten, feine Pralinen, Sahnetrüffel und andere Leckereien; alles, was die Augen gerne aufnahmen, was der Zunge und dem Gaumen schmeckte und sich wohlig im Magen anfühlte. Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit hatten sich die beiden Frauen nicht mehr gesehen, obwohl sie doch in derselben Stadt wohnten. Damals waren sie beide gerade 20 gewesen, als sie am E.T.A Hoffmann-Gymnasium ihr Abitur gemeistert hatten. Rund neun Jahre waren seitdem vergangen, aber sie fühlten sich nach nur wenigen ersten holprigen Fragen schnell wieder verbunden.

Tina erzählte gerade, wie sie nach dem Abi erst einmal um die halbe Welt gereist war – vom Papa finanziert –, bevor sie sich an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen für ein Jurastudium eingeschrieben hatte. Franziska hatte niemanden gehabt, der ihr das Reisen hätte finanzieren können. Also hatte sie nach dem Abi für ein paar Monate bei einer örtlichen Supermarktkette gejobbt, Kartons geschleppt und Paletten gefahren, die Packstücke im Zentrallager eingeordnet oder in den riesigen Kühlraum gebracht. Ihr schwer verdientes Geld hatte sie gespart, bevor sie sich für das Herbstsemester an der örtlichen Otto-Friedrich-Universität eingeschrieben und sich fortan mit Medienkultur, Gesellschaftswissenschaften, Informationstechnik und Aspekten der Kommunikationspolitik auseinandergesetzt hatte. Als sie ihren Bachelor in Kommunikationswissenschaften in der Tasche gehabt hatte, war der Bewerbung bei der Mediengruppe Oberfranken in der Gutenbergstraße 1 nichts mehr im Weg gestanden. Vor zwei Jahren hatte sie sich sogar an die Finanzierung ihrer Eigentumswohnung Am Hollergraben gewagt.

„Und du hast zwischenzeitlich tatsächlich den Weg zum gehobenen Polizeiverzugsdienst eingeschlagen?“, wollte Franziska jetzt von ihrer ehemaligen Mitschülerin wissen.

„Ja und ich hab es bis heute nicht bereut. Wenn schon nicht Anwalt, dann zumindest ein Job, bei dem es auch um Recht und Gerechtigkeit geht. Wir haben ein gutes, kollegiales Team und ich fühle mich dort wohl.“ Tina klang überzeugt und aufrichtig. Die Arbeit bei der Kripo schien ihr wirklich enormen Spaß zu machen.

Franziska erinnerte sich an die gemeinsame Schulzeit. Tina Meisel hatte damals schon als unbedingt zuverlässig gegolten, was sie versprach, das hielt sie auch. Ihr roter Lockenkopf und die kecken Sommersprossen um die kleine Stupsnase herum waren es, die ihr zu ihrem damaligen Spitznamen Pumuckl verholfen hatten.

„Erzähl“, forderte Franziska sie jetzt auf. „So einfach kommt man doch nicht an eine Position wie die deine. Da war der Weg doch sicher hart?“

„Ach, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Mit dem Abi in der Tasche war ich ja fast ein Jahr in der Welt unterwegs. Neuseeland, Australien, Japan, Thailand, Singapur, Bali und Indien. Nach vier Semestern Jura hab ich einfach keinen Sinn mehr gesehen und hingeschmissen. Alles viel zu weit weg vom echten Leben. Also Bewerbung bei der Kripo Bamberg. Eingestellt: als Kriminalkommissar-Anwärterin – das geht, wenn man Abi hat. Ansonsten muss man erst noch durch die harte Schule mit Streifendienst und Co. Die nächsten drei Jahre war ich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Bachelorstudium. Zurück in Bamberg hab ich dann Bernd kennengelernt, war unheimlich verliebt, bis ich vor vier Wochen mitbekommen hab, dass er auch anderswo rumvögelt.“

„Und dann gleich die Trennung?“

„Na klar. Die andere hat den Trottel echt verdient.“

„Sicher wahr“, nickte Franziska. „Trotzdem klingt das ganz schön abgebrüht nach nur einem Monat. Du trauerst ihm echt nicht nach?“

„Ich hab ja einen großartigen Job, mit dem ich mich trösten kann. Seit zwei Jahren und acht Monaten bin ich jetzt als Kriminalkommissarin im Dienst.“ Tina strahlte.

„Wow, das klingt nach echtem Berufsglück, ich beneide dich.“

„Wieso das denn?“, wunderte sich die Polizeibeamtin. „Du stehst doch schon viel länger im Beruf, hast keine Zeit verloren wie ich, immer zielstrebig. Wahrscheinlich bist du auch sehr erfolgreich, ich hab deinen Namen immer wieder unter Artikeln bei uns im Fränkischen Tag gelesen – hab aber zu keinem Zeitpunkt vermutet, dass genau du dahintersteckst, sonst hätte ich mich längst schon mal bei dir gemeldet. Und seit der Schulzeit hast du dich auch kaum verändert – immer noch rank und schlank. Ganz ehrlich: Das ist ein schönes Leben. Was willst du mehr? Bist du eigentlich liiert?“

„Gott behüte, bloß das nicht!“

„Auch schlechte Erfahrungen?“, fragte Tina neugierig nach.

„Gott sei Dank nein. Der Richtige hat sich einfach noch nicht bei mir vorgestellt. Braucht er aber auch nicht so bald, ich bin ganz gern unabhängig.“

„Auch keine lose Beziehung?“

„Auch keine lose Beziehung!“, bestätigte Franziska.

„Und was machst du, wenn dir mal danach ist? Na ja, ich meine … wenn dir mal nach Sex zumute ist?“

Franziska musste lauthals lachen, schüttelte ihre blonde Tina-Turner-Mähne und meinte: „Dann gehe ich in den Mojow-Club, oder ins Agostea, da lernst du immer jemanden kennen.“

„Auch für einen One-Night-Stand?“

„Warum nicht?“

Die jungen Frauen grinsten sich an und rückten dann zur Seite, um dem Kellner Platz zu machen. Der stellte zwei Milchkaffees, eine Obstschnitte und einen beeindruckenden Eisbecher vor den beiden ab und wünschte guten Appetit.

Franziska griff nach ihrer Kuchengabel. „Sag mal, wenn du schon nicht in die Fußstapfen deines Vaters treten wolltest, hat sich dann wenigstens einer von deinen kleinen Brüdern erbarmt?“

„Axel oder Johannes als Anwalt?“ Tina lachte und zog den blauwandigen Kelch mit ihrem Früchteeis näher zu sich heran. „Kannst du dich nicht mehr an sie erinnern, wie faul die zwei damals waren? Null Bock auf gar nichts. Nur Flausen und Fußball im Kopf. Am Ende waren meine Eltern froh, dass sie überhaupt die Mittlere Reife geschafft haben.“ Sie stach beherzt in ihren Eisbecher. „Der Ehrgeiz kam bei den beiden erst viel später. Johannes hat sich dann bei Siemens in Erlangen beworben, für eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und, was für ein Wunder, er wurde tatsächlich genommen. Heute bereist er als Vertriebler die halbe Welt und verkauft U-Bahnzüge. Anscheinend sehr erfolgreich. Vor zwei Jahren hat er die Liebe seines Lebens geheiratet – wie er sagt. In zwei Monaten wird er Vater.“

„Aber das ist doch schön“, freute sich Franziska. „Und Axel, der hoffnungsvolle Nachwuchsspieler vom FC Bamberg?“

„Ach, der Axel“, Tina verdrehte die Augen. „Der war ja schon immer ein Hitzkopf und ist das auch geblieben. Immer in Bewegung, Stillsitzen ist einfach nicht seine Sache. Mit der Fußballerkarriere ist’s leider nichts geworden, dafür hat er seine ganzen anderen sportlichen Hobbies zum Beruf gemacht. Der tanzt auf allen Hochzeiten: In Staffelstein betreibt er eine Paragliding-Schule, führt Wandergruppen durch die Fränkische Schweiz und bringt Leuten am Walberla bei Schlaifhausen das Klettern bei.“

„Oh, ein echter Naturbursche. Da fliegen die Mädels sicher scharenweise auf ihn“, warf Franziska ein.

„Schon, aber soviel ich weiß gibt es da nichts Festes. Das letzte, was ich von Axel zu diesem Thema gehört habe, ging in etwa so: Schwesterherz, die Weiber rennen mir die Bude ein, warum soll ich da mein Herz in feste Hände geben? Na ja, der Junge sieht schon gut aus, das muss man neidlos zugeben.“

Franziska lachte. „Was meinen die beiden eigentlich dazu, dass aus ihrer Schwester eine große Verbrecherjägerin geworden ist?“

„Ich glaube, sie finden das eigentlich ganz spannend. Nur Johannes wird immer spießiger, seit er verheiratet ist. Der würde mich lieber an einem Schreibtisch sehen, wo das gefährlichste die scharfen Kanten der Papierstapel sind. Tja.“

Einen Moment lang herrschte Schweigen, während Franziska und Tina beide nach ihren Milchkaffees griffen und den ersten Schluck genossen.

„Tina, was ist eigentlich deine Meinung zu dem Fall, den ihr seit gestern zu lösen habt?“, nahm Franziska den Faden wieder auf und gestikulierte mit ihrer Kuchengabel. „Ich meine das tote Mädchen aus der Regnitz?“

„Aha, auf diese Frage hab ich schon gewartet. Da meldet sich die eifrige Journalistin in dir. Du weißt aber, dass ich dir darüber nichts sagen darf.“

„Ja, ich weiß. Ich frage dich auch nicht, um darüber zu schreiben. Mir geht das arme Ding nur ständig durch den Kopf. So jung und schon tot. Ermordet. Was müssen das für Menschen sein, die so eine Tat begehen? Unvorstellbar. Schrecklich. Auch deshalb hab ich vorhin gesagt, dass ich dich beneide. Weißt du, anstatt immer nur von außen drüber zu schreiben, würde ich mich am liebsten selbst auf die Suche machen und den Mörder zur Strecke bringen.“

„Bloß nicht!“, schreckte die Kommissarin zurück. „Das könnte verdammt gefährlich werden. Dafür sind wir zuständig. Mein Chef, der Hagenkötter – du hast ihn auf der Pressekonferenz gesehen, der mit dem Schnauzbart – kriegt den Täter schon zu fassen. Da bin ich mir absolut sicher. Er ist geradlinig, vielleicht ein wenig querköpfig, aber gerecht – und ein verdammt guter Ermittler.“

„Ich meine ja nur … Oh, Mist!“ Franziska hatte einen Blick auf ihre Uhr geworfen. „Wie die Zeit dahinrast! Um 18 Uhr will mein Chef meinen Bericht über euren neuen Fall auf dem Tisch haben und ich hab noch keine einzige Zeile geschrieben. Ich muss, Tina. Treffen wir uns bald mal wieder? Ich hab mich so gefreut, dass wir uns nach so langer Zeit wieder begegnet sind. – Ich übernehme die Rechnung“, setzte sie hinzu, als Tina in ihre Handtasche greifen wollte und war kurz darauf winkend verschwunden.

Wer ist die Tote in der Regnitz?, hämmerte sie zuhause in die Tastatur ihres Laptops, nachdem sie am Hollergraben angekommen war. Vor ihrem geistigen Auge erschien der sich sachte drehende Leichnam des toten Mädchens, durch einen Wasserwirbel an der Oberfläche der Regnitz gehalten. Um viertel vor sechs drückte sie auf Senden und schickte ihren Beitrag an den Fatzke aus Wolfenbüttel.

Orientierungslos

Montag, 28. August

Bischof Carlo Eposito ging es immer noch mehr als schlecht. Die tote Johanna war in seinen Gedanken, in seiner ganzen Verzweiflung. Niemand konnte ihm die Last abnehmen, die große Schuld, die er auf sich geladen hatte. Wann immer es ihm möglich war, betete er für das Seelenheil der von ihm Getöteten und schloss ihre trauernden Eltern in seine Gebete mit ein. Er wusste noch nicht, wie das Ganze ausgehen würde.

Sein langjähriger Bekannter und guter Freund von Sensheim hatte quasi die Regie übernommen vor gut einer Woche: „Lass mich mal machen … ich regle das schon, du kannst nichts dafür, ein schrecklicher Unfall …“ Dann hatte man ihn zu seinem Wagen geführt, wo sich Giuseppe seiner angenommen hatte. Der gute, treue Giuseppe. „Fahren Sie den Bischof in sein Hotel und bringen Sie ihn zu Bett“, hatte von Sensheim seinen Fahrer auf Italienisch angewiesen. „Kümmern Sie sich um ihn.“