7,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Für ihre Tochter würde sie alles tun.

Als die kleine Louisa nach einem Besuch beim Vater spurlos verschwindet, bricht für die alleinerziehende Nora eine Welt zusammen. Doch während die Polizei fieberhaft nach dem Mädchen sucht, gerät Nora in Bedrängnis. Sie würde alles dafür geben, ihre Tochter zu finden, hat jedoch Angst davor, dass bei der Suche nach Louisa ein wohlgehütetes Geheimnis ans Licht kommt: Niemand darf erfahren, dass das Mädchen gar nicht ihre eigene Tochter ist. Und plötzlich gerät Nora selbst ins Visier der Ermittler ...

Ein hochspannender Thriller über ein verschwundenes Mädchen und die Frage, wo Mutterliebe endet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Ähnliche

Über das Buch

Als Nora ihre Tochter zum Abschied küsst, ehe diese das Wochenende bei ihrem Vater verbringt, ahnt sie nicht, dass ihr ein Albtraum bevorsteht: Louisa kehrt nicht zurück, und Nora macht sich große Vorwürfe. Nicht nur, weil sie das Verschwinden des Mädchens zu spät bemerkt, sondern auch, weil sie etwas weiß, was niemals jemand erfahren darf: Louisa ist gar nicht ihre leibliche Tochter. Nora macht sich fieberhaft auf die Suche nach ihr. Dann taucht plötzlich ein anonymer Brief auf – von jemandem, der Noras großes Geheimnis zu kennen und vor nichts zurückzuschrecken scheint.

Über Rebecca Russ

Rebecca Russ wurde 1991 in Salzburg geboren, wo sie noch heute mit ihrem Mann umgeben von Bergen und Seen lebt. Neben dem Schreiben von Büchern gehört auch deren Gestaltung zu ihren Leidenschaften, und sie arbeitet als selbständige Cover-Designerin. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur beim Wandern oder Segeln.

Im Aufbau Taschenbuch liegt bereits ihr Thriller „Die erste Frau“ vor.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

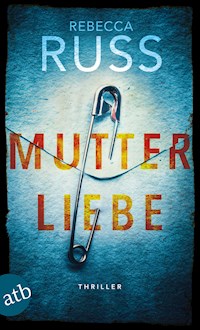

Rebecca Russ

Mutterliebe

Thriller

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Epilog

Impressum

Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...

Prolog

Liebe

Bitte vergib mir

Ich werde Dir niemals verzeihen, dass

Es tut mir leid, wie alles gekommen ist. Dir sicher auch, zumindest hoffe ich das. Dabei muss es doch gar nicht so sein. Wir können immer noch umkehren, die Dinge richtigstellen. Für uns, vor allem aber für sie. Wir waren leichtfertig und naiv, haben nicht richtig über die Konsequenzen nachgedacht, die uns später einholen würden. Vor allem waren wir verzweifelt, und verzweifelte Menschen treffen schlechte Entscheidungen. Man wird uns bestimmt verzeihen, aber dafür müssen wir jetzt handeln, bevor es zu spät ist.

Du weißt, dass ich recht habe. Ich habe es in Deinen Augen gesehen, wann immer Du meinem Blick in letzter Zeit ausgewichen bist oder hastig die Flurseite gewechselt hast. Das nennt man Schuldgefühl, dabei ist es nicht einmal allein Deine Schuld, sondern vor allem meine. Ich habe Dich dazu gedrängt, glaube nicht, das hätte ich vergessen. Aber deshalb brauche ich Dich jetzt umso mehr.

Du musst Du bist noch immer der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich weiß, wir können das gemeinsam durchstehen. Als Freundinnen. So wie früher. Dafür musst Du mir aber die Hand reichen. Zumindest ein bisschen. Bitte rede endlich mit mir, ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Zwinge mich nicht dazu,

Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich.

1.

Ich hatte meiner Tochter die Begegnung mit dem Tod ersparen wollen, doch genau das war mein Fehler.

Ich erwartete Matthias ganz in Schwarz gekleidet, von der blickdichten Strumpfhose bis zum kratzigen Kragen meines Wollpullovers. Auf wippenden Fußspitzen stand ich am Küchenfenster und blickte die regenverschleierte Straße hinunter. Das Wetter hatte sich den Umständen und meiner Stimmung angepasst. Seit dem frühen Morgengrauen goss es in Strömen. Der ideale Tag für eine Beerdigung.

Matthias kam zu spät. Wie immer. Ich nahm an, dass er das absichtlich tat, um mich zu ärgern. Ich hatte auf meinen Lippen gekaut, bis die Hälfte meines Lippenstifts bereits abgegangen war, als die Scheinwerfer seines dunkelblauen VW Polos endlich meine Einfahrt kreuzten.

»Ist er das?«, fragte meine Mutter hinter mir und ließ ihre Handtasche zuschnappen. Ihr sorgfältig aufgetragenes Make‑up verdeckte nur oberflächlich die tiefen Falten um ihre Mundwinkel.

»Ja. Holst du Louisa?«

Ein letztes Mal ging ich den Inhalt von Louisas Rucksack durch. Schlafanzug, Wechselkleidung, Zahnbürste, Plüschgiraffe. Dazwischen ihre lila Taschenlampe, ohne die Louisa niemals zu Bett ging. Das bohrende Gefühl würde trotzdem nicht vergehen, ganz egal, wie viel ich für sie einpackte. Es machte mich ganz krank, sie in andere Hände übergeben zu müssen. Vater hin oder her, in meinen Augen war Matthias immer noch ein Fremder. Wir stritten über jedes Wochenende, an dem Louisa bei ihm sein sollte, doch an diesem Samstag war ich insgeheim dankbar dafür, sie in seiner Obhut lassen zu können.

Beerdigungen waren einfach nichts für kleine Mädchen und schon gar nicht Kirstens Beerdigung. Kurz sah ich das Gesicht meiner ehemals besten Freundin vor mir. Die markanten Wangenknochen, betont von einem stufig geschnittenen blonden Bob. Ihr freches Grinsen. Ihr vor Lebensfreude sprühender Blick.

Mit neunundzwanzig war sie viel zu jung zum Sterben. Sie hatte ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Eine Überdosis Propofol, an eine Vene angelegt, wie Kirsten es als Hebamme tausende Male mit anderen Medikamenten für ihre Patientinnen getan hatte.

»Nora? Kommst du? Matthias wartet.«

Meine Mutter stand bereits an der Tür, Louisa hinter ihr, halb versteckt von dem schwarzen Wollmantel ihrer Großmutter, und drehte ein rosafarbenes Buch hin und her, eine Einhorngeschichte, mit der sie die ganze Woche Lesen geübt hatte und mit der sie wahrscheinlich Matthias beeindrucken wollte.

»Ich komme«, rief ich zurück und trug Louisas Rucksack und meinen Mantel zur Haustür. Bevor ich jedoch meiner Mutter durch die geöffnete Tür folgte, ging ich noch einmal vor Louisa in die Hocke. »Hast du alles, mein Schatz?« Ich zog ihren Schal zurecht und prüfte, ob sie auch wasserdichte Schuhe anhatte.

Louisa nickte wortlos und drehte bloß wieder ihr Buch in den Händen. Sie hatte diese Angewohnheit, ihr Kinn ganz nah an die Brust zu ziehen, wobei ihre blonden Haare gleich einem Vorhang über ihre Augen fielen und ihr Gesicht verdeckten. Sie war so still und zart. Zu zart für unsere harte Welt, fürchtete ich manchmal und musste mich zusammenreißen, um sie nicht mit meinem ausufernden Beschützerinstinkt zu ersticken.

»Na, dann komm. Hier ist dein Rucksack.«

Ihre Hand lag wie ein kleiner Vogel in meiner.

»Mama?«, fragte Louisa mich, als wir uns im Schutz meines Regenschirms Matthias’ Wagen näherten und das Regenwasser zu unseren Füßen hochspritzte.

»Ja, Liebling?«

Matthias leuchtete mich zweimal hintereinander mit der Lichthupe an. Er schien genervt zu sein, dass ich mir so viel Zeit gelassen hatte. Dabei war er selbst zehn Minuten zu spät.

Louisa hatte ihr Gesicht vor Konzentration verkniffen. »Wieso mögt du und Papa euch nicht?«

Papa. Ein Wort, so schmerzend wie eine Schusswunde. So nannte Louisa ihn erst seit einigen Wochen. Davor war er immer Matthias gewesen.

Ich bemühte mich um ein Lächeln. »Aber das stimmt doch gar nicht. Darüber haben wir schon geredet. Wir passen nur nicht gut zusammen. Wie zwei falsche Puzzleteile, verstehst du? Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht mögen.«

Louisa hatte den Blick abgewendet und sagte nichts mehr. Sie war klug und spürte sofort, wenn man nicht aufrichtig mit ihr war. Aber das Ganze war kompliziert und nichts, was ich mit meiner sechsjährigen Tochter besprechen wollte. Nicht heute.

»Glaubst du mir denn, dass ich dich furchtbar lieb habe?«

Das entlockte ihr dann doch ein kleines Lächeln. Sie nickte und ließ sich von mir auf die Wange küssen, bevor ich sie voller Wehmut entließ. »Viel Spaß und pass auf dich auf. Wir sehen uns morgen, und dann machen wir was Schönes zusammen, ja?«

Louisa nickte eifrig. Die letzten Meter rannte sie zum Wagen, was mir nur recht war, weil ich so einem Gespräch mit Matthias aus dem Weg gehen konnte. Seine Freundin Ellis hatte bereits die Beifahrertür geöffnet und quietschte vergnügt, als sie Louisa in ihre Arme schloss. Ellis war eine junge Studentin aus Schweden mit Beinen wie ein Laufstegmodel, was aber nicht der Grund war, wieso ich sie nicht mochte. Das Stechen in meinem Magen rührte nicht von Eifersucht, sondern weil ich insgeheim ihr die Schuld daran gab, dass Matthias so plötzlich ein Interesse an seiner Tochter entwickelt hatte, nachdem er sich fünf Jahre lang kaum gekümmert hatte. Fünf Jahre ohne eine einzige Alimentenzahlung oder ein Geburtstagsgeschenk.

Es war, zugegeben, eine harte Zeit gewesen, dennoch vermisste ich diese ersten Jahre, in denen es nur uns beide gegeben hatte, Louisa und mich. Matthias war von Anfang an kein Teil dieser Familie gewesen, und es tat immer noch weh, die wertvolle Zeit, die ich neben der vielen Arbeit im Krankenhaus für Louisa hatte, nun auch noch teilen zu müssen.

Ich winkte dem Paar knapp zu, dann setzte ich mich neben meine Mutter in meinen eigenen Wagen und startete den Motor.

»Wir müssen los«, sagte sie mit spitzen Lippen und drehte ihr Handgelenk, so dass ich einen Blick auf ihre goldumrandete Armbanduhr erhaschte. Fünf vor zehn.

»Ich weiß.« In Wahrheit war mir jede Verzögerung recht, die mich ein paar Minuten länger von Kirstens Beerdigung fernhielt. Ich wollte nicht dorthin, ich wollte nicht gezwungen sein, über ihren Tod nachzudenken. Über die Entscheidung, die sie getroffen hatte, und weshalb ich im Augenblick ihrer größten Qual nicht für sie da gewesen war.

Der Nordfriedhof war von uns aus eigentlich in zehn Minuten zu erreichen, doch der Regen wurde stärker, kaum hatte ich den Wagen aus der Einfahrt gelenkt. Grauer Dunst hing über den Münchner Straßen und ließ Lichter und Konturen verschwimmen. Der Verkehr stockte. Auf allen Radiosendern liefen nur Werbejingles und Staumeldungen. Ich schwitzte trotz der eisigen Temperaturen.

»Du hast mir nie erzählt, weshalb du und Kirsten euch entzweit habt«, sagte meine Mutter, als wir wiederholt vor einer roten Ampel zum Stehen kamen.

Mein Atem ging flach. Ich widerstand dem Drang, das Fenster runterzufahren und die kalte Novemberluft hereinzulassen. Enge Räume machten mich nervös, vor allem, wenn ich sie mit jemandem teilen musste, weshalb ich mich nur schwer auf das Gespräch konzentrieren konnte.

»Wir haben uns nicht entzweit. Wir haben uns bloß auseinandergelebt.«

Meine Mutter kommentierte dies mit einem langgezogenen Seufzer, der gleichermaßen betroffen und anklagend klang. »Kirsten wird mir fehlen. Sie war immer so aufgeweckt. Es kommt mir wie gestern vor, dass ich euch beiden Kostüme fürs Schultheater genäht habe. Der Zauberer von Oz. Erinnerst du dich? Damals wolltest du noch Musicalsängerin werden.«

»Ja.« Es war Alice im Wunderland gewesen, aber ich hatte nicht die Kraft, sie zu korrigieren.

»Das alles ist so schrecklich. Glaubst du, sie hat es wegen des Kindes getan, das sie verloren hat?«

»Das ist Jahre her.«

»Trotzdem. Sie war danach nicht mehr dieselbe, findest du nicht?«

»Mhm.«

Ach, Kirsten. Der Kloß in meinem Hals machte weiteres Sprechen unmöglich. Wir waren in derselben Straße aufgewachsen. Hatten dieselbe Schule besucht und gemeinsam an derselben Klinik unsere Ausbildung begonnen. Sie als Hebamme und ich als Krankenpflegerin.

Wir waren wie Schwestern gewesen, hatten alles miteinander geteilt. Gute und schlechte Momente. Sorgen. Träume. Ängste.

Geheimnisse.

Hinter mir hupte es. Die Ampel war auf Grün umgesprungen.

Wir waren fast da. Links von mir erhob sich die Aussegnungshalle des Nordfriedhofs mit der markanten achteckigen Kuppel. Ich parkte so nah wie möglich beim Eingang im Halteverbot und sprang ohne Schirm in den Regen hinaus. Zehn nach zehn. Als wir mit tropfenden Mänteln in der Halle eintrafen, hatte die Zeremonie bereits begonnen, und halblaut gesungene Verse hallten von den in Bogen geformten Wänden wider.

Die Halle war voll, alle Sitzplätze waren belegt. Kirsten war beliebt gewesen. Mit ihrer offenen, lebensfrohen Art hatte sie die Leute angezogen. Das halbe Krankenhaus hatte sich versammelt. Ich erkannte mehrere Kollegen, darunter einen meiner Vorgesetzten, Dr. Richter. Wir nickten einander höflich über die Menge hinweg zu, bevor meine Mutter und ich uns ganz hinten einreihten. Ich hatte freien Blick auf Kirstens Sarg, aufgebahrt unter ausuferndem Blumenschmuck. Daneben ein überlebensgroßes Foto, das Kirsten in ihrem Lieblingskleid zeigte, wie sie frech und heiter in die Kamera lächelte. Es tat zu weh, es anzusehen.

Ein Priester sprach ein Gebet. Die meisten Anwesenden und meine Mutter wiederholten seine Worte. Ich nicht. Ich drückte mich so nah an die kalte Steinwand hinter mir, als wollte ich darin versinken. Ich schwitzte wieder. Mein Rollkragenpullover schnitt mir die Kehle zu.

Kirstens Mutter stand in der vordersten Reihe. Ihr Weinen ähnelte den Lauten eines sterbenden Tieres. Es drang bis zu mir nach hinten.

Ich ertrug das einfach nicht. Ich wollte bereits wieder unauffällig verschwinden, doch meine Mutter packte mein Handgelenk und zwang mich, die Zeremonie bis zum Ende durchzustehen. Wie in Trance verfolgte ich die einzelnen Redner. Ihre Anekdoten und Gebete. Wie sehr sie Kirsten geliebt hatten und betrauerten. Das Unverständnis über ihren frühen Tod. Orgelmusik ertönte. Kirstens Sarg wurde angehoben, und ein Trauerzug bildete sich dahinter. Auf dem Weg nach draußen begegnete ich Kirstens Mutter, die mich in eine feste Umarmung zog. Sie schluchzte hysterisch, ein Schwall aus Worten und animalischen Lauten, den ich kaum verstand.

Ich selbst brachte gerade so eine Beileidsbekundung heraus.

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es Trauer war, die mich lähmte. Die mir die Kraft zum Reden nahm und sich wie Blei um meine Gedärme legte, bis ich das Gefühl hatte, daran zu ersticken.

Doch es war keine Trauer, die ich fühlte. Es war etwas viel Tieferes, Nagenderes, und als ich das Loch sah, in das Kirsten hinabgelassen werden sollte, um sie für immer zu begraben, traf mich das Gefühl so stark, dass mir kurz schwarz vor Augen wurde und ich seitwärts taumelte.

Es war Schuld.

Ich war erschöpft, als ich zu Hause eintraf, mein ganzer Körper von einer inneren Schwere erfüllt, die jeden Schritt zur Qual machte.

Ich sehnte mich nach Louisas heiteren Kinderaugen, ihrem Lachen, dem Gefühl ihrer seidigen Locken unter meiner Hand. Doch im Haus begrüßte mich Stille.

»Sicher, dass ich nicht bleiben soll?«, fragte meine Mutter, die mich bis zum Hauseingang begleitet hatte.

»Mir geht es gut.« Eine offensichtliche Lüge, doch gerade wollte ich lieber allein sein.

»Nun gut, aber ruf an, falls du doch etwas brauchst. Du weißt, ich kann in fünf Minuten da sein.«

»Danke.«

Kurz sah es so aus, als wollte sie noch etwas hinzufügen, sie öffnete die rot geschminkten Lippen, bevor sie sie wieder fest zusammenpresste. »Leg dich etwas hin. Du siehst furchtbar aus.«

Ich schloss die Tür ohne ein weiteres Abschiedswort. Die Ruhe im Haus war erdrückend. Normalerweise arbeitete ich an den Wochenenden, an denen Louisa bei Matthias war, im Krankenhaus, doch wegen Kirstens Beerdigung hatte man mir freigegeben. Es war gerade mal zwei Uhr, und ich hatte nichts, womit ich die leeren Stunden vor mir füllen konnte. Nichts, was das Kreisen meiner Gedanken unterbrochen hätte.

Ich versuchte, mich mit Hausarbeit abzulenken, wusch die Wäsche, trug den Müll hinaus. Doch mir gingen schnell die Tätigkeiten aus. Das Haus war sauber, jede Oberfläche bereits von meiner Mutter gereinigt, die seit Kirstens Tod noch übergriffiger geworden war als sonst. Sie benutzte ihren Notfallschlüssel, um hinter mir her zu räumen und das Haus zu putzen, während ich im Krankenhaus arbeitete. Um in dieser schweren Zeit für mich da zu sein, wie sie sagte, doch ich sah es eher als taktischen Versuch, sich wieder mehr Platz in meinem und Louisas Leben zu erschleichen.

Noch in der nächsten Sekunde schämte ich mich für den Gedanken. Ich sollte dankbar für ihre Hilfe sein. Dankbar für die vielen Male, in denen sie auf Louisa aufgepasst hatte, wenn man mir wieder Doppelschichten aufgebrummt hatte. Ich war zurzeit nicht ich selbst. Kirstens Gesicht verfolgte mich zu jeder Tages- und Nachtzeit. An diesem Tag noch stärker als sonst.

Ich wollte nur noch, dass sie verschwand und mich endlich in Ruhe ließ. Am Morgen hatte ich schon zwei Diazepam gegen das nervöse Flattern in meiner Magengegend genommen, und jetzt schluckte ich noch mal zwei Tabletten aus dem fast aufgebrauchten Blister in meiner Handtasche, kurz darauf noch eine, doch die Unruhe verschwand nicht, sie wurde nur noch stärker, je länger ich allein im Haus war. Mehrmals ertappte ich mich dabei, wie ich immer wieder um die Küche herumschlich. Mein Blick glitt zum Fenster, der Himmel draußen war grau, aber immer noch hell. Viel zu früh, dachte ich. Gleich darauf: Scheiß drauf.

Endlich traute ich mich, die Schwelle zur Küche zu übertreten, weil ich wusste, dass es danach kein Halten mehr gäbe. Zielsicher öffnete ich die Schranktür oberhalb des Kühlschranks, wo hinter staubigen Küchengeräten mein Weinvorrat lag. Ich zog eine offene Rotweinflasche aus dem Regal und schenkte mir ein großzügiges Glas ein, das ich ins Wohnzimmer hinübertrug, die Flasche gleich mit.

Ich zog die Vorhänge zu, blendete die Welt gemeinsam mit meinen Sorgen aus.

Tschüss, Kirsten. Gedanklich prostete ich ihr zu. Ein letztes Mal, bevor ich sie endlich ins Vergessen schickte. Fast zwei Jahrzehnte lang war sie meine Freundin gewesen. Die beste. Sie hatte meinem Leben Inhalt gegeben, als ich sonst nichts gehabt hatte, und sie hatte Dinge für mich getan, die kein normaler Mensch für jemanden tun würde. Dinge, die sie nun mit in ihr Grab nahm und die auch ich endlich ruhen lassen konnte. Ich hatte Kirsten geliebt. Wirklich geliebt.

Deshalb konnte ich mir selbst nicht vergeben, wie sehr mich ihr Tod erleichterte.

»Matthias? Ich will mit Louisa sprechen. Gib sie mir.«

Ich hatte das Handy unter meiner Wange am Sofakissen eingeklemmt, weil ich Angst hatte, dass es mir sonst aus der Hand gleiten würde. Meine Arme und Beine fühlten sich seltsam losgelöst an, als würden sie gar nicht wirklich zu mir gehören und in einem Kokon außerhalb von mir schweben. Ein überraschend gutes Gefühl.

Matthias schnaufte, er klang gestresst. Im Hintergrund hörte ich das Klappern von Geschirr.

»Wir sind gerade beim Essen. Ich rufe dich in zehn Minuten zurück.«

»Ich muss sie aber jetzt sprechen! Bitte. Nur kurz.«

»Schön, aber beeil dich.«

»Mama?«

Beim Klang von Louisas Stimme breitete sich wohlige Wärme in meinem Brustkorb aus, selbst jetzt an meinem Tiefpunkt. In ihrer Gegenwart wusste ich wieder, wofür ich kämpfte und dass ich mich in diesem Kampf nicht aufgeben durfte.

Meine Tochter brauchte mich.

»Ja, mein Schatz, ich bin’s. Wie geht es dir? Mama hat dich lieb.«

»Gut. Ich bekomme Pommes!«

Pommes. Was für ein Abendessen für ein Kind! Doch ich schluckte meinen Ärger hinunter und hielt meinen Ton bewusst unbekümmert. Louisa konnte nichts dafür, dass Matthias ein Idiot war. »Schön. Und hast du Spaß? Sind alle lieb zu dir?«

Plötzlich hatte ich wieder Matthias am Ohr. »So, können wir nun essen?«

»Ich war noch nicht fertig! Und Pommes sind kein richtiges Essen. Das solltest du wissen.«

»Du kannst sie in zehn Minuten noch mal anrufen und ihr eine gute Nacht wünschen.«

»Aber ich …« Ich verschluckte die Worte, die Silben drehten sich in meinem Mund. Plötzlich wusste ich selbst nicht mehr, was ich hatte sagen wollen und weshalb mir das Gespräch so wichtig gewesen war.

»Nora …« Matthias hatte die Stimme gesenkt und zischte nun leise ins Telefon. »Bist du etwa betrunken?«

Ich legte auf und schleuderte das Handy so weit weg von mir, dass es auf der anderen Seite des Wohnzimmers über den Holzboden schlitterte. Das Display leuchtete noch und zeigte Louisas lachendes Gesicht, wie sie mir bei unserem letzten Badeurlaub eine Muschel entgegengestreckt hatte. Die Muschel lag heute noch in meinem Badezimmer, und immer, wenn Louisa daran vorbeiging, legte sie den Finger auf die geriffelte Schale und verkündete stolz: »Die habe ich gefunden, nicht wahr?«

Beschämt zog ich das Kissen über meinen Kopf und versuchte, darunter Matthias’ Worte und meine größte Angst zu verdrängen:

Ich war eine schlechte Mutter.

2.

Ich war auf dem Sofa eingeschlafen, was mir überhaupt nicht ähnlich sah, nicht einmal nach der Flasche Wein, die ich gestern getrunken hatte und die nun umgekippt auf dem Teppich lag. Beim Drehen meines Kopfes bohrte sich ein scharfer Schmerz durch meine Stirn. Es pochte. Es dröhnte. Ich konnte kaum die Augen offen halten. Der Schmerz bewegte sich in Wellen durch meinen Körper und ließ mich stöhnen. Gleichzeitig hatte er etwas Befreiendes. Als würde ich endlich für meine Vergehen bestraft werden.

Am liebsten wäre ich den ganzen Tag so liegen geblieben, doch ich hatte Verpflichtungen. Ich war eine Mutter, Louisa würde bald zurück sein, und ich hatte ihr einen Ausflug versprochen.

Reiß dich zusammen.

Heftiger Schwindel erfasste mich, kaum hatte ich die Füße auf dem Boden aufgesetzt. Hatte ich gestern überhaupt etwas gegessen? Bei Kirstens Leichenschmaus hatte ich keinen Bissen runterbekommen, und zum Abendessen hatte es nur die Flasche Rotwein gegeben. Kein Wunder, dass ich mich so elend fühlte.

Trotz des Schwindels zwang ich mich weiterzumachen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich brauchte bloß etwas Wasser, dann würde es mir besser gehen.

Auf dem Weg nach draußen sammelte ich noch das Handy vom Boden auf. Ein Blick auf den Bildschirm bestätigte meine Befürchtung. Zehn Uhr. Matthias kam also mal wieder zu spät. Ich war erst wütend wegen seiner Verantwortungslosigkeit, dann erleichtert. Vielleicht hatte ich sogar noch genug Zeit für eine rasche Dusche, um den gestrigen Tag von mir abzuwaschen. Heute sollte endlich alles anders werden. Ein Neuanfang. Kirsten war tot, es war vorbei. Ich könnte sogar meinen Weinvorrat beseitigen. Louisa verdiente eine Mutter, die bedingungslos für sie da war.

Ja, beschloss ich in dem Moment, begleitet von einem kurzen Hochgefühl, ja, das würde ich tun.

Ich schleppte mich die Treppe hoch, ignorierte das Schwanken meiner Beine und das Zittern meiner Hände, das leise Flüstern, das mir sagte, dass es nur eines Schluckes bedurfte, damit es mir wieder besser ginge. Doch damit war jetzt Schluss. Der Blick in den Spiegel bestärkte mich darin. Es war der Blick auf einen Geist.

Mein Gesicht sah im Kontrast meiner dunklen Haare ohnehin immer recht blass aus, doch heute sah ich aus, als wäre ich todkrank. Mit tiefen Schatten unter den Augen, die sich bis zu meinen Wangenknochen erstreckten. Ich konnte nur hoffen, dass die Dusche mich etwas beleben würde, sonst würde ich Louisa mit meinem Anblick noch Angst einjagen.

Louisa. Wo steckte sie nur?

Ich rief Matthias an, während ich die Dusche anstellte, doch er ging nicht ran.

Mistkerl. Das war mal wieder typisch. Oder war das seine Art, mich für gestern zu bestrafen?

Kirsten hatte mich gleich vor Matthias gewarnt, als ich ihn kennengelernt hatte. Sie war dabei gewesen, als sich unsere Blicke in einer Bar gekreuzt hatten. Mir hatte gefallen, wie selbstbewusst er mich fixierte. Ihm gefiel, wie mein Rocksaum meine schlanken Beine umspielte.

Wir waren noch in derselben Nacht im Bett gelandet. Ein kurzes, belangloses Vergnügen, das ich am nächsten Morgen bereut hatte, als klar wurde, wie wenig wir eigentlich gemeinsam hatten. Ich hatte nicht vorgehabt, Matthias danach jemals wiederzusehen, hatte die Begegnung mit ihm schon wieder fast vergessen.

Bis ich schwanger geworden war. Etwas, das eigentlich unmöglich sein sollte, weshalb ich es mit der Verhütung oft nicht so ernst nahm. Ich kämpfte seit meiner Jugend mit Endometriose, einer chronischen Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, die wie ein Krebsgeschwür meinen gesamten Unterleib verknotete. Ich hatte deshalb mit neunzehn schon mal eine schmerzhafte Fehlgeburt erlitten, und danach hatte es seitens der Ärzte geheißen, dass ich überhaupt keine Kinder mehr bekommen könne.

Dieses Baby war ein Wunder gewesen, und ich hatte von Anfang an den starken Drang verspürt, es zu beschützen. Sogar vor dem eigenen Vater.

Ich hatte es Matthias deshalb zuerst gar nicht sagen wollen, aber Kirsten hatte mich dazu gedrängt, es doch zu tun. Wegen des Babys. »Es braucht einen Vater«, hatte sie mir eingeschärft.

Und da hatte ich es getan. Matthias war zunächst geschockt gewesen, hatte abgestritten, der Vater zu sein. Doch dann hatten wir angefangen, nach Lösungen zu suchen.

Wir passten nicht zusammen, das war uns beiden von Anfang an klar gewesen. Er war mir zu nonchalant. Ich ihm zu kontrollsüchtig. Wir waren unfähig, eine Unterhaltung zu führen, ohne uns dabei in die Haare zu bekommen.

Am Ende hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich Louisa allein großziehen und er bloß eine untergeordnete Rolle einnehmen würde. So war es uns beiden lieber. Er versprach mir, mich zu unterstützen, was er dann jedoch nie tat. Bei seinem ersten Besuch war Louisa bereits zwei Wochen alt gewesen. Er schien Schwierigkeiten zu haben, sie überhaupt in den Arm zu nehmen. Deshalb war ich nun auch so wütend. Weil er sich erdreistete, sich plötzlich als Vater zu inszenieren, nachdem er Louisas Existenz fünf Jahre lang fast gänzlich ignoriert hatte. Er verdiente sie nicht. Nicht einmal jedes zweite Wochenende. Und nun wollte er sogar mehr, stritt mit mir wegen der Feiertage und drohte sogar, vor Gericht zu gehen, wenn nötig. Aber das sollte er ruhig versuchen.

Niemand würde mir meine Tochter wegnehmen.

Mein Handy vibrierte am Waschbeckenrand. Sofort streckte ich meinen Arm aus der Dusche in der Hoffnung, dass es Matthias sein könnte, doch es war bloß eine SMS meiner Mutter, die mich fragte, wie es mir ging und ob sie später was zu essen vorbeibringen sollte. Ich ignorierte ihre Nachricht und schaltete wieder zum Display um. Zehn nach zehn. Langsam wurde mir mulmig zumute. Louisa hätte um neun hier sein sollen. War es wirklich so schwer, mir zumindest Bescheid zu geben, wenn sie sich verspäteten?

Ich wickelte mir ein Handtuch um und wählte erneut Matthias’ Nummer. Nach dem dritten Klingeln hob endlich jemand ab. Es war Ellis, die mit ihrer hohen Stimme wegen irgendetwas kicherte, das nichts mit mir zu tun hatte.

»Hallo? Hier ist Nora.«

»Nora, hallo. Was gibt’s denn?«

Was gibt’s? Ich verkniff mir einen Kommentar. »Ich rufe wegen Louisa an. Wo bleibt ihr so lange? Ich wollte mit ihr einen Ausflug machen.«

Kurz wurde es still in der Leitung. »Louisa?« Ellis wirkte nun ernst. »Aber wir haben Louisa vor über einer Stunde bei dir abgesetzt.«

Ich rannte mit nassen Füßen und nur in einen Bademantel gewickelt auf die eisbezogene Straße. »Louisa? Louisa!«

Panik ließ meinen Puls in die Höhe jagen und hatte den Schwindel aus meinem Körper vertrieben. Gleichzeitig zwang ich mich zur Ruhe. Alles gut. Nichts passiert. Louisa war bestimmt gleich um die Ecke. Hinter den Brombeerbüschen vielleicht oder im Garten hinterm Haus. Ich umrundete das Grundstück dreimal hintereinander, blickte hinter jeden Baum, jeden Strauch, robbte sogar unter mein Auto und hinter die Mülltonnen.

Hatte Louisa vielleicht geklingelt, und ich hatte sie nicht gehört? Hatte ich meine eigene Tochter in der Kälte stehen lassen? Wo könnte sie hingelaufen sein? Zu den Beurers vielleicht, die die zweite Reihenhaushälfte bewohnten. Louisa mochte Frau Beurer wegen ihrer herzlichen Art und ihrer Schublade voller Kekse, aus der sie immer großzügig verteilte, egal wie oft ich sie darum bat, es nicht zu tun.

Ich klingelte, ohne mich um meine Erscheinung zu scheren. Herr Beurer öffnete die Tür, er trug noch Pyjamas und einen karierten Morgenmantel und blickte mich verwirrt an.

»Nora? Was ist denn los? Geht es Ihnen gut?«

»Ich suche meine Tochter. Louisa. Haben Sie sie gesehen?« Ich keuchte die Worte. Meine Füße waren taub vor Kälte. Mein Herz starr vor Schreck. Ich betete, dass Louisa gleich hinter ihm nach draußen geflitzt kam und ich sie in meine Arme schließen konnte.

Bitte, bitte, lieber Gott. Ich würde auch nie wieder einen Tropfen Alkohol anrühren.

Herr Beurer schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Was ist denn passiert? Ist sie weggelaufen?«

Ich rannte wieder auf die Straße, ohne eine Antwort zu geben, und klingelte noch bei vier weiteren Nachbarn. Zwei waren nicht da. Die anderen beiden Familien hatten Louisa ebenfalls nicht gesehen.

Frau Zimmermann vom Haus an der Ecke zwang mich schließlich hereinzukommen. Ich sollte mich erst mal beruhigen und mir etwas anziehen. Danach könnten wir uns in Ruhe einen Plan überlegen und die Polizei verständigen.

Die Polizei? Ich lachte auf. Wie lächerlich. Meine Tochter war nicht fort. Sie spielte mir nur einen Streich. Gleich würden wir darüber lachen. Louisa war so ein verträumtes Kind. Bestimmt hatte sie sich bloß ablenken lassen und dabei die Zeit vergessen.

Meine Tochter war nicht fort.

Meine Tochter …

Plötzlich gaben meine Beine unter mir nach. Ich landete auf allen vieren auf dem kalten Dielenboden der Zimmermanns. Der Bademantelkragen rutschte von meinen Schultern. Ich zitterte so heftig, dass ich ihn nicht mehr greifen konnte.

Frau Zimmermann kniete vor mir und rief ihrem zehnjährigen Sohn, der mit einem dumpfen Gesichtsausdruck auf der Treppe stand, etwas zu. Ihre Stimme versickerte im Nebel meiner Gedanken, bis ich nichts mehr wahrnahm außer dieser einen verheerenden Erkenntnis, die meine ganze Welt erschütterte.

Meine Tochter war fort.

3.

Eine Stunde später saß ich angezogen in meiner Küche, eine große Tasse Kaffee vor mir, den ich nur mit kleinen Schlucken hinunterbekam und dennoch sofort wieder hochwürgen wollte. Matthias und Ellis saßen mit mir am Küchentisch. Nach meinem Anruf waren sie sofort zu mir gefahren, und gemeinsam hatten wir in Matthias’ Wagen die Gegend abgesucht, einmal durch die ganze Nachbarschaft und darüber hinaus, bis zur Grenze des Englischen Gartens. Wir waren bei Louisas Spielplatz gewesen und beim Haus ihrer besten Freundin. Bei ihrer Schule und auf allen möglichen Wegen dazwischen. Nirgendwo eine Spur von ihr. Nirgendwo hatte man sie gesehen. Als hätte der Erdboden sie verschluckt.

Oder etwas Schlimmeres.

Es war Matthias, der schließlich die Polizei verständigt hatte. Etwas, wovor ich selbst zu große Angst gehabt hatte, weil das bedeutete, der Wahrheit ins Auge zu sehen.

Louisa war verschwunden.

Zwei uniformierte Polizisten klingelten kurz darauf an meiner Haustür. Ein Mann und eine Frau. Sie standen vorm Küchenfenster, von dem aus man die Straße überblickte, und nahmen unsere Aussagen auf. Der Mann starrte mich an. Er hatte mir eine Frage gestellt. Was war es noch mal gewesen? Ich versuchte, mich an seinen Namen zu erinnern, doch ich konnte mich nicht einmal richtig auf sein Gesicht fokussieren. Mein Kopf war noch immer voller Nebel. Nebel und Angst.

Wo war meine Tochter?

»Bitte. Was haben Sie noch mal gesagt?«, fragte ich und rieb mit der Handfläche kräftig über meine Schläfen, wie um mich selbst aufzuwecken.

»War Ihre Tochter wütend auf Sie? Hatte sie irgendeinen Grund, nicht nach Hause kommen zu wollen?«

Vor Überraschung stand mir der Mund offen. »Was? Nein! Louisa hängt sehr an mir. Ich hatte ihr gestern noch versprochen, dass wir heute etwas Schönes unternehmen würden.« Bei dem Gedanken kamen mir wieder die Tränen, und meine Stimme zitterte so stark, dass ich ins Stottern geriet. »Fragen Sie lieber ihn, wieso er sie nicht ordentlich zurückgebracht hat!«

»Aber das habe ich!«, verteidigte sich Matthias, dessen Nasenflügel sich blähten. »Ich habe sie hergebracht und gesehen, wie sie zur Tür gegangen ist. Sie hat geklingelt.«

»Aber nicht, wie sie reingegangen ist?«, fragte der Polizist.

»Das nicht … Aber sie stand direkt davor.« Die Scham lenkte seinen Blick zu Boden. Matthias brachte Louisa niemals persönlich zur Tür. Das war ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns, ebenso wie ich nie direkt zu seinem Wagen ging. Ein kindisches Verhalten, für das wir nun beide bezahlten.

»Haben Sie das Klingeln gehört?«, fragte der Polizist nun an mich gewandt.

»Nein … Ich weiß es nicht«, gab ich zu. »Ich habe länger geschlafen. Aber darum geht es nicht! Louisa war in seiner Obhut! Er hätte nicht fortfahren dürfen, bis sie wieder sicher bei mir war.«

»Also gibst du nun mir die Schuld?«, blaffte Matthias. »Ich war pünktlich um neun hier wie vereinbart. Wieso sagst du den Polizisten nicht, was wirklich los ist und weshalb du das Klingeln nicht gehört hast? Sie hat gestern getrunken«, bemerkte er an meiner Stelle und richtete sich vor dem Polizisten auf. »Ich habe es gehört, als wir am Abend telefoniert haben. Sie war sturzbesoffen.« Seine Miene war abfällig.

Die Polizisten tauschten einen Blick. »Stimmt das?«, fragte der Mann. Er trug einen dichten Bart, der seinen nach unten geneigten Mundwinkeln noch mehr Ernst verlieh.

»Ob ich …« Ich spürte, wie mein Gesicht vor Scham rot wurde, und blickte zu seiner Kollegin, die alles, was wir sagten, mit einem neutralen Gesichtsausdruck auf einem Block mitschrieb. »Ja, ich habe getrunken. Allein in meinem Wohnzimmer. Das ist kein Verbrechen. Aber ich habe nicht so viel getrunken, ich hätte es gehört, wenn Louisa an der Tür geklingelt hätte.«

Hätte ich? Ich betete, dass es so war. Ich betete, dass nicht ich schuld war, dass meine Tochter nun in Gefahr war.

»Passiert so etwas öfter?«

»Nein! Wirklich nicht. Ich bin eine gute Mutter. Ich kümmere mich immer gut um Louisa. Was soll das jetzt? Sollten Sie nicht lieber nach meiner Tochter suchen?« Draußen hatte es nur drei Grad. Knapp über dem Gefrierpunkt. Was, wenn Louisa sich irgendwo verlaufen hatte?

»Seien Sie unbesorgt, mehrere Streifenwagen suchen bereits die Umgebung ab, aber jeder Hinweis könnte wertvoll sein. Wir brauchen ein genaues Profil Ihrer Tochter. Orte und Freunde, wo sie sich gerne aufhält. Jede Kleinigkeit, von der Schulroute bis zum Lieblingsbäcker.«

»Dort haben wir schon überall gesucht.«

»Ich brauche dennoch eine Liste aller Orte und Kontakte. Sonja, übernimmst du das?«, fragte er seine Kollegin. Dann wandte er sich wieder Matthias zu. »Beschreiben Sie bitte noch mal ganz genau, was Ihre Tochter anhatte, als sie heute Morgen das Haus verließ.«

Matthias stammelte unbeholfen. »Sie trug eine helle Jeans und ein lila Oberteil mit so einem Paillettenherz auf der Brust.«

»Und graue Winterstiefel«, warf Ellis ein.

»Jacke? Mütze?«, hakte der Polizist nach.

»Rosa Mütze und einen dunkelblauen Parka«, erwiderte Matthias. »Mit grauem Fellkragen.«

»Beige«, korrigierte ich ihn. »Der Kragen ist beige. Mit dunklen Sprenkeln …«

Der Polizist holte nun ebenfalls einen kleinen schwarzen Block hervor, auf dem er sich hastig Notizen machte. Die Spitze seines Kugelschreibers kratzte hörbar auf dem Papier. »Haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter, auf dem sie diese Jacke trägt?«

»Ich weiß nicht. Ich müsste auf meinem Handy nachsehen.«

»Tun Sie das bitte.«

Ich öffnete die Galerie. Die meisten Fotos auf meinem Handy zeigten Louisa. Ich scrollte durch die lange Liste. Louisa beim Schwimmunterricht. Louisa, wie sie Radschlagen übte. Louisa an ihrem ersten Schultag, ihr kleiner Körper halb von der großen Schultüte verdeckt, wegen der sie so aufgeregt war, dass sie kaum fürs Foto stillhalten konnte.

Innerhalb von Sekunden verschwammen die Fotos vor meinen Augen. Dicke Tränen liefen mir über Wangen und Kinn und nahmen mir die Sicht.

»Entschuldigung.« Ich musste das Handy weglegen und barg mein Gesicht in den Händen.

»Darf ich?«, fragte die Polizistin sanft und nahm das Handy an sich.

»Bitte.«

Sie legte mir eine warme Hand auf die Schulter. »Verzweifeln Sie nicht. Die meisten Kinder tauchen innerhalb von vierundzwanzig Stunden wieder auf. Meist ist es etwas ganz Banales. Vielleicht hat sie einen Freund gesehen und ist mit ihm spielen gegangen und hat die Zeit vergessen. Kinder sind manchmal so.«