15,99 €

Mehr erfahren.

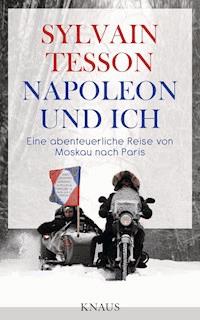

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Eine verrückte Zeitreise von Moskau nach Paris

Mit alten „Ural“-Motorrädern auf den Spuren Napoleons, 4000 Kilometer durch Eis und Schnee, von der Beresina zurück nach Paris. Voller Humor, Motorpannen und jeder Menge Wodka – und immer mit der Frage im Kopf: War Napoleon ein Held oder ein Spinner?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 204

Ähnliche

Das Buch

Mit alten »Ural«-Motorrädern auf den Spuren Napoleons, 4000 Kilometer durch Eis und Schnee, von der Beresina zurück nach Paris. Voller Humor, Motorpannen und jeder Menge Wodka – und immer mit der Frage im Kopf: War Napoleon ein Held oder ein Spinner?

»Tessons bestes Buch, stilistisch der epochalen Dramatik der Ereignisse ganz und gar gewachsen« LIBÉRATION

Der Autor

SYLVAIN TESSON, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, Filmemacher und ein großer Reisender. Er fuhr mit dem Fahrrad um die Welt und unternahm monatelang Expeditionen – durch den Himalaja, von Sibirien nach Indien zu Fuß und immer wieder nach Zentralasien. Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde er mit dem Prix Goncourt de la nouvelle und dem Prix Medicis ausgezeichnet. Zuletzt erschien »In den Wäldern Sibiriens«.

Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de

SYLVAIN

TESSON

NAPOLEON

UNDICH

Eine abenteuerliche Reise von Moskau nach Paris

Aus dem Französischen von Sabine Müller und Holger Fock

Knaus

für meine Mutter,

Marie-Claude Tesson-Millet

»Inzwischen setzte sich alles, was noch

atmete, in Marsch.«

Sergeant François Bourgogne, Kriegserlebnisse

»Extreme der Willenlosigkeit!

Um ihr zu entgehen, lese ich von Zeit zu Zeit

irgendein Buch über Napoleon. Der Mut der

anderen dient uns manchmal als Tonikum.«

E. M. Cioran, Notizen, 17. Januar 1958

»Ich lese die Abenteuer des Kapitän Coignet,

in denen vier Franzosen immer über zehntausend

Korsen triumphieren. Die Zeiten haben sich geändert.«

Paul Morand, Journal inutile, Bd. 2, 1973 – 1976,

11. Februar 1976

»Laut kämpfen, ist sehr tapfer –

Doch ritterlicher sei,

Find ich, wer angreift in der Brust

Des Schmerzes Reiterei

(…)

Wir bauen drauf, dass Engel sie

In Flügelprozession

– Im Gleichschritt führen Rang um Rang –

Aus Schnee die Uniform.«

Emily Dickinson, Sämtliche Gedichte,»Laut kämpfen…«

BERESINA [be:resina], russisch Березина, Subst. fem.;Fluss in Weißrussland, rechter Nebenfluss des oberen Dnjepr; Länge: 613 km. War 1812 beim Rückzug Napoleons von seinem Russlandfeldzug Schauplatz einer der Schlachten zwischen seinen Truppen und den Truppen des Zaren. – Fam. (Es wird enden) wie an der Beresina, Bezeichnung für eine katastrophale Lage. Zur Erinnerung an den Opfergang der Schweizer Brigade gingen die vier letzten Strophen des Liedes »Die Nachtreise« als »Beresinalied« in die Geschichte ein: »Unser Leben gleicht der Reise / Eines Wandrers in der Nacht«, Text von Carl Ludwig Gisecke, Musik von Johann Immanuel Müller.

Inhalt

Juli, Baffininsel.

Sechs Monate vor der Abreise.

Einige Tage vor der Abreise.

Moskau, im November.

Erster Tag.

Von Moskau nach Borodino.

Zweiter Tag.

Von Borodino nach Wjasma.

Dritter Tag.

Von Wjasma nach Smolensk.

Vierter Tag.

Von Smolensk nach Borissow.

Fünfter Tag.

Von Borissow nach Wilna.

Sechster Tag.

Von Wilna nach Augustów.

Siebter Tag.

Von Augustów nach Warschau.

Achter Tag.

Von Warschau nach Pniewy.

Neunter Tag.

Von Pniewy nach Berlin.

Zehnter Tag.

Von Berlin nach Naumburg.

Elfter Tag.

Von Naumburg nach Bad Kreuznach.

Zwölfter Tag.

Von Bad Kreuznach nach Reims.

Der letzte Tag.

Von Reims zum Invalidendom (Paris).

Bibliographischer Hinweis

Juli, Baffininsel.

Sechs Monate vor der Abreise.

Ideen zu einer Reise kommen einem oft unterwegs. Die Fantasie trägt den Reisenden dann weit weg von der misslichen Lage, in die er sich gebracht hat. In der Wüste Negev träumt man von einem schottischen Glen, im Monsunregen vom Hoggar, an der Westwand des Grand Dru von einem Wochenende in der Toskana. Der Mensch ist nie zufrieden mit seinem Schicksal, immer strebt er nach etwas anderem, pflegt den Widerspruchsgeist, möchte dem Augenblicklichen entkommen. Unzufriedenheit ist der Motor seines Handelns. »Was mache ich hier?« heißt ein Buch von Bruce Chatwin, und das ist die einzige Frage, die zählt.

In jenem Sommer begegneten wir täglich ächzenden Eisbergen. Sie tauchten urplötzlich im Nebel auf, zogen traurig und einsam vorbei wie Eiswürfel im abendlichen Whisky. Unser Segelboot, La Poule (Die Henne), fuhr von einem Fjord zum nächsten. Die dunstverschleierte Sonne goss Tag und Nacht ihr milchiges Licht über die Küste der Baffininsel. Manchmal kamen wir längsseits einer Wand, die sechshundert Meter aus dem Wasser aufragte. Dann packten wir unsere Seile aus und unternahmen eine Klettertour. Der Granit war fest, die Haken mussten mit viel Kraft eingeschlagen werden. Dafür hatten wir Daniel Du Lac, den kühnsten von uns. Er fühlte sich wohl, wenn er über dem Wasser hing – mehr als auf dem Bootsdeck. Während er uns den Weg bahnte, trat er Felsgestein los. Die Brocken zischten hinter unserem Rücken hinunter und klatschten mit dem Geräusch eines wohlverdienten Kinnhakens auf das Wasser.

Es folgte Cédric Gras, der sich besonders durch seinen Gleichmut auszeichnete. Ich fürchtete mich vor dem Abstieg. Die Stimmung an Bord war nicht fröhlich. In der Messe schlürfte jeder schweigend seine Suppe. Der Kapitän kommandierte uns herum, und abends betrachtete er uns als sein Auditorium. Wir mussten seinen Großtaten lauschen und uns seine Ansichten über jene Wissenschaft anhören, zu deren Spezialist er geworden war: Schiffbruch. Es gibt überall Möchtegern-Napoleons; im Allgemeinen enden sie auf Schiffen, dem einzigen Ort, wo sie über ein Reich herrschen können. Seines war achtzehn Meter lang.

Eines Abends stand ich mit Gras auf dem Vorderdeck. Vor dem Bug des Schiffes prusteten Wale, schwammen träge, rollten sich auf die Seite: das Leben von Dickhäutern.

»Wir müssen mal wieder eine richtige Reise zusammen unternehmen, Alter. Ich hab diese Mormonenkreuzfahrt satt.«

»Was ist denn eine richtige Reise?«, wollte Gras wissen.

»Eine Verrücktheit, die uns nicht loslässt«, antwortete ich, »die uns in eine andere Dimension versetzt; in einen Mythos abdriften lässt, wir fallen in eine Art Delirium, es ist ein Ritt durch Geschichte und Geografie, Wodka getränkt, eine Tour à la Kerouac, eine Unternehmung, bei der wir abends keuchend, mit Tränen in den Augen vor einem Abgrund stehen. Im Fieber …«

»Ach?«

»Ja. Im Dezember dieses Jahr sind wir, du und ich, doch auf der Moskauer Buchmesse. Warum nicht mit dem Motorrad mit Beiwagen zurückfahren? Auf einer schönen russischen Ural. Du sitzt im Körbchen im Warmen und kannst den ganzen Tag lesen. Ich steuere die Maschine. Wir starten auf dem Roten Platz, fahren immer westwärts geradeaus Richtung Smolensk, Minsk, Warschau. Und weißt du was?«

»Ne, weiß ich nicht.«

»Dieses Jahr jährt sich der Russlandfeldzug zum zweihundertsten Mal.«

»Das gibt’s doch nicht.«

»Wie wäre es, wenn wir zum Gedenken an Napoleons Soldaten diese viertausend Kilometer machten? Ihren Geistern, ihrem Opfergang zu Ehren. In Frankreich kümmert sich kein Mensch um die alten Haudegen. Sie sind alle mit dem Maya-Kalender beschäftigt. Reden alle vom ›Weltuntergang‹ und merken nicht, dass die Welt längst tot ist.«

»Da ist was dran«, sagte Gras.

»Lass uns die Grande Armée grüßen. Vor zweihundert Jahren träumten die Jungs von anderen Dingen als von schnellem Internet. Sie waren bereit zu sterben, um die Moskauer Zwiebeltürme in der Sonne glänzen zu sehen.«

»Aber das war ein grässliches Abschlachten!«, wandte er ein.

»Na und? Es wird eine Gedenkreise. Wir werden sicher auch an einigen Katastrophen vorbeischrammen, das kann ich dir versprechen.«

»Gut, einverstanden.«

Nach einer Weile gesellte sich Priscilla zu uns. Sie war bei allen unseren Reisen dabei. Mit ihren Fotokameras, ihren Duftölen und ihrer Yogi-Gestik. Wir teilten ihr unseren Plan mit. Am Horizont trieb sich eine blaustichige Sonne herum. Das Meer war aus Stahl. Ein Finnwal butterte dieses Quecksilber mit seiner Schwanzflosse. Plötzlich fragte Priscilla:

»Warum genau wollt ihr die Rückzugsroute nachfahren?«

Backbord prustete ein Wal Wasserstaub aus. Die Dunstwolke blieb in der klaren Luft hängen.

»Um uns mit diesem Federbusch zu schmücken, meine Liebe.«

Einige Tage vor der Abreise.

Moskau, im November.

Die Moskauer Buchmesse war ein Erfolg. Warum hatten die Veranstalter diese Versammlung von Leuten, die an einem rechteckigen Tisch saßen und sich alle einig waren, Diskussionsrunde genannt? Ich saß neben Maylis de Kerangal, schwer eingeschüchtert von der Schönheit der Autorin von Tangente vers l’est (»Ost-Tangente«). Nuanciert drückte sie ihre Liebe zu Russland aus. Sie riss alles an sich, was ich sagen wollte. Ihre Augen standen weit auseinander, ein Merkmal ihrer Überlegenheit. Sie erzählte von ihrer Reise mit der Transsibirischen. Ich wäre gerne mit ihr gefahren, hätte ihr den Tee serviert, ihre Taschen getragen und ihr abends zum Einschlafen Boris Godunow vorgelesen.

Gras und ich versuchten, unser Publikum davon zu überzeugen, dass es notwendig sei, die Route des Rückzugs aus Russland noch einmal zurückzulegen. Wie von Maylis versteinert, unserer Sache nicht sicher, schoben wir uns gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Leute hielten uns wahrscheinlich für Stan und Ollie.

»Napoleon mag ein blutrünstiges Ungeheuer gewesen sein …«, begann ich.

»… aber man muss zugeben«, fuhr Gras fort, »dass wir unsere Verwaltung, unsere Kataster, unser Recht …«

»… ganz und gar ihm verdanken.« Der Schlag saß.

»In Frankreich«, sagte Gras, »vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht im Rahmen von Gesetzen bewegen, die seinem Kopf entsprungen sind.«

»War er ein Wahnsinniger?«, fragte ich, »ein Genie? Ein Inselprophet, bei dem das Spektakel der sich untereinander bekämpfenden korsischen Clans das Bedürfnis nach Einheit weckte …«

»… ja, sogar nach der Verschmelzung von Orient und Okzident?«, setzte Gras hinzu.

»Darum geht es bei unserem Unternehmen allerdings nicht …«

»… nein, wir wollen vielmehr …«

»… das Andenken an Hunderttausende glücklose Soldaten wachrufen, an die Opfer, die ihrem Führer gefolgt waren, die geglaubt hatten, ein Volk könne …«

»… mit dem Blut eines jeden einen kollektiven Roman schreiben …«

»… und jeder ein wenig am Ruhm teilhaben …«

»… und sich mit der Seele Napoleons vereinigen, wie Léon Bloy sagte.«

»Zur Erinnerung an diese Männer wollen wir diese Fahrt mit dem Motorrad unternehmen«, sagte ich. Und Gras:

»Wir werden keine Gedenkfeiern abhalten.«

»Wir begnügen uns damit, die Strecke des Rückzugs noch einmal zurückzulegen.«

»Und dabei tief in uns selbst …«

»… die Last des Elends, …«

»… das ganze Leiden ermessen …«

»… und den Preis, den der Traum von Größe kostet, …«

»… und wie viele Tränen es braucht, um die Welt zu verändern.«

»Warum«, fragte Gras abschließend, »waren diese Männer bereit, das Bündnis von Ehre, Wahnsinn und Tod einzugehen?«

»Alles in allem sind sie uns noch sehr nahe. Was sind schon zweihundert Jahre?«, meinte ich.

Damit ging die Veranstaltung zu Ende. Maylis ergriff die Flucht. Wir kehrten zu unserer Gastgeberin zurück, die an der Französischen Botschaft für die Literaturvermittlung zuständig war.

Erhitzt von unseren Reden gingen wir auf sie zu: »Was meinen Sie, hat unsere Diskussion die Russen erschreckt?«

»Die Russen stehen doch auf Napoleon, stimmt’s? Werden sie die Absicht unserer Reise nachvollziehen können?«

»Haben Sie schon im Hotel eingecheckt?«, lautete die Antwort der Dame, die für die Verbreitung der französischen Sprache in Russland sorgte.

Man gewöhnt sich schnell daran, einen Zweispitz zu tragen. Es war Ende November. An jenem Abend nach der Veranstaltung auf der Buchmesse in Moskau saßen wir zu fünfzehnt zu Tisch. Fünfzehn Freunde in einer Wohnung in der Petrowka-Straße unter den Porträts von Lenin und Beria. In den Leuchtern steckten slawische Kerzen: Sie schmolzen in Höchstgeschwindigkeit mit durchscheinenden Tränen. Es wurde Russisch gesprochen wie unter wohlerzogenen Europäern. Darunter waren Franzosen, Slawen, ein Deutscher, ein Balte, zwei oder drei Ukrainer, alles Gäste unseres Freundes Jacques von Polier, einem asthmatischen Grandseigneur, Russenfreund und Businessman. Ich trug eine Replik der kaiserlichen Kopfbedeckung, jener, die man auch in Irrenanstalten findet und die ich während unseres Feldzugs nicht mehr absetzen wollte. Ich habe immer an die Wirkung der Kopfbedeckung geglaubt. Hüte machen Leute, so war es früher. So ist es noch heute im Orient: Man identifiziert Sie mit dem, was Sie auf dem Kopf tragen. Es ist eine Krankheit der Moderne, uns mit unbedecktem Kopf durch die Straßen gehen zu lassen. Dank des Zweispitzes würde durch eine geheimnisvolle alchemistische Perkolation vielleicht ein wenig vom Genie des Kaisers in mich einsickern.

Der Zweispitz, den ich trug, war dem des kleinen Korsen nachgebildet. Dieser mit einer Schleife versehene Hut hatte mehr ein Rätsel denn einen Menschen bedeckt. Der Kaiser war auf einer mit Esskastanien bewaldeten Granitinsel geboren worden, ohne zu ahnen, welche ungeheure Energie er in sich trug. Wie wird man zu dem, was man ist? Das war die Frage, die Napoleons Schicksal für uns aufwarf. Welche geheimnisvollen Verkettungen brachten den unbedeutenden Offizier bis zur Kaiserkrönung 1804 in der Kathedrale von Notre-Dame de Paris? Welche hellseherischen Fähigkeiten trieben ihn dazu, die Führung einer halben Million Soldaten zu übernehmen, die ganz Europa fürchtete? Welcher Stern führte ihn zum Triumpf? Welcher Genius verlieh ihm die Gaben und Mittel der griechischen Götter: den Blitz, die Kühnheit, den Kairos?

Er hatte seine Männer davon überzeugt, dass ihnen auf ihrem ruhmreichen Weg kein Widerstand drohte. 1798 hatte er ihnen die Pyramiden geschenkt, 1805 das Rheinland, 1808 die Tore von Madrid, 1810 die Ebenen der Niederlande. 1802 hatte er in Amiens England in die Knie gezwungen und 1807 in Tilsit den Zaren aller russischen Reiche dazu gebracht, freundlich zu sein und zu kuschen. Er hatte die Verwaltung umgestaltet, den Staat reformiert, die alten Modelle der Zivilisation über den Haufen geworfen, an einer Legende mit makedonischen Anklängen gestrickt.

Und auf einmal sollte der Traum wegen des Todesmarsches durch die russischen Steppen in sich zusammenbrechen. Das Jahr 1812 war vom Heraufziehen eines düsteren Unheils markiert, dessen erstes Kapitel sich an den Ufern des Njemen abspielte und das drei Jahre später in den feuchten und zerfallenden Mauern von Sankt Helena enden würde.

Wir tranken also die Weine Jacques von Poliers. Wir leerten die Cabernets von der Krim, speisten Hering mit Dill, Blutwurst mit Preiselbeeren, gezuckerte Cornichons. Es gab kleine Karaffen, gefüllt mit einem Elixier für Vergessen und Verzeihen – und für Schadenfreude: mit weißrussischem Wodka, kristallklar wie Mineralwasser aus Savoyen. Unser Gastgeber war zwanzig Jahre zuvor nach Moskau gezogen, weil er Frankreich und seiner Reglementierungswut, seiner populistischen Metzgermeister, schamlosen Sozialisten, Geranientöpfe und Kreisverkehre überdrüssig geworden war. Frankreich, ein kleines Paradies, bevölkert von Leuten, die sich in der Hölle glaubten, regiert von Tugendwächtern, die damit beschäftigt waren, den Bewohnern des Menschenparks die Zügel anzulegen, entsprach seinem Freiheitsdrang nicht mehr. Er hatte Lust auf Abenteuer, aufs Wirkliche. Er verhandelte lieber mit Businessmen, die wie brutale Rohlinge aussahen, als mit den Barrakudas von der Pariser Haute École Commerciale, die niemals auf die Idee gekommen wären, ihm nach Vertragsverhandlungen einen feuchtfröhlichen Saunagang anzubieten. Jacques fühlte sich einem Fischer des Ladogasees mehr verbunden als einem Typen, der ihm einen Kostenvoranschlag vorlegte. In Frankreich schien ihm jeder mit seiner eigenen Bilanz beschäftigt zu sein. Seitdem schleppte er seine lange Gestalt durch die verborgenen Winkel der Ex-UdSSR und mit ihr seine großzügigen Gesten und seine zwei irren, schwarzen Augen, die begierig nach Gelegenheiten suchten, die ihn am Schlafen hindern konnten.

2008 hatte er die Uhrenfabrik Raketa aufgekauft, die im 17. Jahrhundert von Peter dem Großen gegründet und von den Sowjets mit dem Ziel verstaatlicht worden war, die Legende der UdSSR einzugravieren. Das Politbüro bestellte zu jeder Gelegenheit eine neu gestaltete Armbanduhr. Es gab Modelle zu Ehren der U-Boot-Matrosen, der Olympischen Spiele von 1980, des ersten Weltraumflugs von Gagarin, der Polarexpeditionen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war die Fabrik dem Fiskus anheimgefallen. Ein schlecht gehendes Geschäft hatte Jacques schon immer besonders gereizt, und eine Sache, die verloren schien, begeisterte ihn erst recht. 1990 hatte man noch sechs Millionen Uhren im Jahr produziert, an der Schwelle zum neuen Jahrtausend waren es gerade mal noch tausend. Von der Belegschaft, die einen Lohnrückstand von sechs Monaten hinnahm, waren rund fünfzig übrig geblieben, während unter Gorbatschow noch einige Tausend Beschäftigte gestempelt hatten.

Also rackerte Jacques, um die Marke wiederzubeleben. Er steckte seine ganze Energie, sein ganzes Herz hinein. Die Russen, die ihn zuerst verspottet hatten, betrachteten diesen Pariser schließlich mit Bewunderung, der die einzige Präzisionsfabrik dieses auf Annäherung und Ungefährem fußenden Landes nicht sterben lassen wollte und der dafür kämpfte, dass der Pulsschlag der Raketa auch weiterhin an den Handgelenken der Muschiks schlug.

Gras und ich waren stolz wie Traktoristen der Landwirtschaftsbrigade Nummer 12, denen man den Orden eines Helden der Arbeit angeheftet hat: Jacques hatte uns kurz zuvor zwei mit dem napoleonischen Adler verzierte Armbanduhren geschenkt, die auf seine Initiative hin zum zweihundertjährigen Jubiläum des Russlandfeldzugs von 1812 aufgelegt worden waren. Auf der Rückseite waren die Profile von Napoleon und Kutusow abgebildet, die sich auf dem Schlachtfeld von Borodino gegenüberstanden. Mit einer solchen Uhr konnte man durch den Winter und durch die Nacht brausen, ohne irgendetwas zu befürchten. Es sei denn, sie blieb stehen, denn die Uhrwerke waren noch nicht automatisiert und wir Kinder des Westens nicht mehr daran gewöhnt, Uhren aufzuziehen.

Bei Tisch saß auch Thomas Goisque, seit zehn Jahren ein enger Freund und Fotograf, der etwas später als wir, aber mit derselben Leidenschaft zum Russenfreund geworden war. Nun stieß er zu uns. Die Landung auf dem Flughafen Scheremetjewo, vierzig Kilometer vom Stadtzentrum Moskaus entfernt, hatte ihn demoralisiert. Aus dem Flugzeugfenster hatte er das wahre Gesicht des russischen Winters entdeckt: eine depressive Landschaft. Alle Farbe war aus der Welt gewichen. Der Wald sah niedergeschlagen aus. Der Himmel war erdrückend, der Schnee hatte die Farbe von Beton. Und überall Schlamm.

»Jungs, da wird man nie durchfahren können, wir werden ertrinken«, hatte er gesagt, als er sich an den Tisch setzte: »Wie soll ich denn da Fotos machen?«

Man schenkte ihm eine Uhr, er trank eine Karaffe aus, und in seinem Innern ebneten sich die sich auftürmenden Schwierigkeiten. Wodka ist bedeutend wirksamer als die Hoffnung. Und viel weniger vulgär. Jetzt wurde angestoßen. Der Reihe nach stand jeder auf, hob sein Glas, sagte etwas, rief den Protest oder die Begeisterung der Tischgenossen hervor. Durch die Kunst, einen Toast auszubringen, kann man sich in Russland die Psychoanalyse ersparen. Wenn man in aller Öffentlichkeit auspacken kann, muss man keinen stummen Freudianer besuchen und sich bei ihm auf die Couch legen.

»Auf euren Rückzug aus Russland! In Minsk herrschen minus fünfzehn Grad, ich weiß nicht, ob ich euch beneiden soll oder nicht«, meinte Jacques.

»Auf den König der Proletarier!«, sagte ich.

»Auf den bösen Korsen«, brüllte ein Freund aus Moskau, »das russische Volk verdankt ihm, dass es zum ersten Mal patriotische Gefühle entwickelt hat.«

»Auf den Antichristen Bonaparte!«, übertrumpfte ihn seine Freundin: »Er hat uns zu Russen gemacht! Dank ihm sind wir, was wir sind!«

»Auf die Kosaken!«, hauchte der massige F., dessen Hände einem Falstaff würdig waren.

Das Original erschien 2015 unter dem Titel »Berezina«

bei Éditions Guérin, Chamonix.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage

Copyright der Originalausgabe © Éditions Guérin

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016

Albrecht Knaus Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggesaltung: FAVORITBUERO, München

Umschlagmotiv: © Thomas Goisque

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-18324-0V001

www.knaus-verlag.de