Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Lieblingsplätze im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

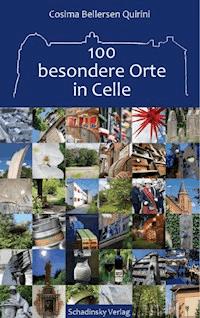

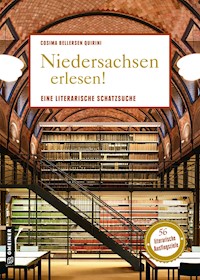

Niedersachsen reicht vom Harz bis ans Meer - eine inspirierende Vielfalt, die literarische Früchte trägt: Hermann Löns und Arno Schmidt haben das Land beschrieben, hier wurden Max und Moritz zum Leben erweckt und auch Gotthold Ephraim Lessing, Ricarda Huch oder Lou Andreas-Salomé haben Spuren hinterlassen. Begleiten Sie die Autorin Cosima Bellersen Quirini auf ihrer Reise zu Bücherorten an der Küste, in der Heide und auf Bergen. Überall gibt es Eindrucksvolles und mitunter Ungewöhnliches zu entdecken - von großartigen Bibliotheken über poetische Wanderungen bis hin zu spannenden Literaturmuseen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 178

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cosima Bellersen Quirini

Niedersachsen erlesen!

Impressum

Sofern im Folgenden nicht aufgeführt, stammen alle Fotos von der Autorin:

SUB Göttingen, Martin Liebetruth 9, 118; Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im M2K Wolfsburg 48; Till Eulenspiegel-Museum 54; Museum Wilhelm Busch 62, 74, 76; Kirchengemeinde St. Petri, Steinwedel 64; Stadtbibliothek Hannover 80; Carlotta Verweyen 106; Jennifer Klaus, Göttingen 112, 114; Kloster Brunshausen 126; Hameln Marketing und Tourismus GmbH 136, 138; Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum 142, 144; Carola Faber 148

Alle Seitenangaben in diesem Buch beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2022

Satz / Umschlaggestaltung: Susanne Lutz

unter Verwendung eines Fotos von: h & d zielske

ISBN 978-3-8392-7354-8

Inhalt

Impressum

Der Heyne-Saal der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Im Osten von der Elbe bis Braunschweig

Die »Bibliotheca Augusta« in Wolfenbüttel

1 »As Tears Go By«

Ulli Schröders »Stones Fan Museum« in Lüchow

2 Vater der Geografie

Geburtshaus von Bernhard Varenius in Hitzacker

3 Sehnsucht nach der Heide

Das Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg

4 »Geprüfter Haus- und Seelenfreund«

Johann-Peter-Eckermann-Denkmal in Winsen an der Luhe

5 Die Tränen des Hochwürden

Giovanni Guareschi im einstigen »Oflag 83« in Wietzendorf

6 »so werden dir | Geheime Dinge kund«

Grabstätte von Hermann Löns bei Walsrode

7 Dichterraum mit Sahnehäubchen

Das Kanzleicafé in Celle

8 »Solange meine Lieder leben«

Die Ernst-Schulze-Büste in Celle

9 »Raum genug zu einer Umarmung«

Das Dichterhotel »Leisewitz’ Garten« in Celle

Der Loreley-Findling bei Lüneburg

10 Die norddeutsche Wiege des Papiers

Das Haus der Papiergeschichte in Lachendorf

11 Ein Wallfahrtsort für Bücherfreunde

Die »Arno Schmidt Stiftung« und »Das Bücherhaus« in Bargfeld

12 Geliebte Heimat

Ein Ricarda-Huch-Spaziergang in Braunschweig

13 Requiescat in pace

Der Dom- und St. Magnifriedhof in Braunschweig

14 »Meine Waffe war das Lied«

Das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum in Wolfsburg

15 Hort des Wissens

Das Juleum der ehemaligen Universität zu Helmstedt

16 Den Schalk im Nacken

Der Till-Eulenspiegel-Radweg zwischen Wolfenbüttel und Elm

17 Das achte Weltwunder

Die »Bibliotheca Augusta« in Wolfenbüttel

18 »und lieb ein Mädchen, keinen Engel«

Das Lessinghaus in Wolfenbüttel

Von Hannover bis ins Harzgebirge

Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst im Georgenpalais zu Hannover

19 »Wie die Malve nur bei Sonnenschein blüht«

Der Allegorische Garten in Steinwedel

20 Umstritten und verehrt zugleich

Die Ernst-Jünger-Buche in Kirchhorst

21 Der Gelehrte und die Kurfürstin

Die Herrenhäuser Gärten mit Leibniztempel in Hannover

22 Kunst in edlem Gemäuer

»Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst« im Georgenpalais zu Hannover

23 Vermächtnis einer großen Denkerin

Der Hannah-Arendt-Raum in der Stadtbibliothek Hannover

24 »Geliebte meiner siebenundzwanzig Sinne«

Auf den Spuren von Kurt Schwitters in Hannover

25 Provokation par excellence

Das Café »Lulu« am Wedekindplatz in Hannover

26 »Über den Umgang mit Menschen«

Adolph Freiherr Knigge in der Heimatstube Bredenbeck

27 Über den berühmten Lügenbaron

Das Münchhausen-Museum in Bodenwerder

28 »Die guten ins Töpfchen«

Die Aschenputtelspiele auf Burg Polle

29 »Wenn ihr wüßtet, was ich weiß«

Das Raabe-Haus in Eschershausen

30 Jung, weiblich, gebildet

Die Gedenktafeln der Göttinger Universitätsmamsellen

31 Ein »begehbares Feuilleton«

Das Literarische Zentrum in Göttingen

32 Aphoristiker, Aufklärer, Physiker

Statue von Georg Christoph Lichtenberg am Göttinger Rathaus

33 »edle und freie Männer«

Skulptur »Göttinger Sieben« in Göttingen

34 »Du heller Himmel über mir«

Gedenktafel für Lou Andreas-Salomé in Göttingen

35 Im Geiste der Wissenschaft

Der Heyne-Saal der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

36 »welche Max und Moritz hießen«

Wilhelm-Busch-Mühle in Ebergötzen

37 »begabt mit Fähigkeit und Fleiß«

Das Stift in der »Roswitha-Stadt« Bad Gandersheim

38 »Dû bist mîn, ich bin dîn«

Der Liebesbankweg und die Ge(h)-Dicht-Steine bei Hahnenklee

39 Mit Dichtern unterwegs zum Brocken

Der Goetheweg ab Torfhaus

Von der weiten Mitte bis in den Westen

Herder-Denkmal neben der Stadtkirche in Bückeburg

40 Von der Expo-Idee zum Dauerbrenner

Das Musical »RATS« in Hameln

41 Ein Humanist auf der Kanzel

Herder-Denkmal in Bückeburg

42 Gegen den Krieg

Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück

43 »Üb’ immer Treu und Redlichkeit«

Hölty-Denkmal in Mariensee

44 Kunstvolles Zeitzeugnis

Kloster Mariensee

45 Zur Kulturgeschichte des Pferdes

Die Hippologische Bibliothek des Deutschen Pferdemuseums zu Verden

46 »Da vieles fiel, fing Zuversicht mich an«

Das Café im Rilke-Haus in Fischerhude

47 Ein Ort voller Worte

Das Dichterhaus Kreienhoop in Nartum

48 Von Appelbüttel nach Walsrode

Der Freudenthal-Wanderweg ab Hamburg-Harburg

Das Geburtshaus der Wilhelmine Siefkes in Leer

49 »Ich, der Matrose Ringelnatz«

Das Joachim-Ringelnatz-Museum in Cuxhaven

50 Ein Mann der Literatur

Die Suhrkamp-Büste im Rathaus Kirchhatten

51 Das Wohnzimmer der Stadt

Der Herbartgang in Oldenburg

52 Eine Schriftstellerfamilie im Emsland

Katharina Schückings Grabmal in Gehlenberg

53 »Älke Fugel gefaalt sien Nääst«

Das Saterfriesische: Heimathaus Saterland in Scharrel

54 »En Gang dör en Kinnerland«

Die Keerlke-Skulptur in Leer

55 »Godts kerck, vervolgt, verdreven«

Die Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden

65 Literaturnobelpreisträger im Norden

Das Rudolf-Christoph-Eucken-Denkmal in Aurich

Karte

Adressen

Der Heyne-Saal der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Im Osten von der Elbe bis Braunschweig

Die »Bibliotheca Augusta« in Wolfenbüttel

1 »As Tears Go By«

Ulli Schröders »Stones Fan Museum« in Lüchow

Was ist Literatur? Was sind literarische Orte? Will man der Meinung des einstigen »Literaturpapstes« Marcel Reich-Ranicki folgen, soll Literatur hierzulande vor allem eins sein: Spaß, Freude und Vergnügen – und sogar Glück bereiten, wie er in einem Interview für den Spiegel im Jahr 2001 verriet. So mag man bei dem Begriff Literatur keineswegs nur Goethe oder Grass im Sinn haben, sondern die Vielfalt dessen, was dem Wortsinn nach Literatur tatsächlich bedeutet: Schriftwerke jedweder Art. Literarische Orte sind daher viel weiter zu fassen und nicht auf Bücher im engeren Sinne beschränkt.

Das beste Beispiel für ein Genre, das auf den ersten Blick nicht unbedingt zu Literatur zählen mag: Song-Lyrik. Bob Dylan hat dafür 2016 den Literatur-Nobelpreis bekommen. Liest man in Ruhe einige Stones-Texte, weiß man, weswegen Lieder dieser Zuordnung durchaus gerecht werden können, etwa die Balladen As Tears Go By, Satisfaction oder Angie – um nur einige ihrer rund 400 Lieder zu nennen. Aus dieser Perspektive gehört das Stones Fan Museum in Lüchow zu den literarischen Orten in Niedersachsen.

Es ist wohl das einzige Museum seiner Art weltweit, gegründet und initiiert von dem Rolling-Stones-Fan Ulrich, genannt Ulli, Schröder. Alles begann 2008 mit einem leer stehenden Supermarktgebäude, das Schröder mit finanzieller Hilfe der Stadt aufkaufte und anschließend aufwendig umbaute. Im Mai 2011 öffnete das Museum seine Pforten und stellt seitdem etwa Fotos, Plakate, Schallplatten, Eintrittskarten, aber auch eine signierte Gitarre aus. Eine Bühne steht für musikalische Auftritte zur Verfügung.

2012 erschien zum 50-jährigen Bestehen der Band ein Jubiläumsbuch. Auch der Museumsinitiator Schröder, den eine langjährige enge Freundschaft und Arbeitsbeziehung mit dem Stones-Gitarristen Ron Wood verbindet, ist darin abgebildet.

Ein meterlanges Wandgemälde zeigt wichtige Stationen der Band in der Lüchower Gartenstraße, gemalt von Heino Jacobsen nach einer Idee Schröders. Das Museum und die Mauer, so Schröder, stehen für die Unsterblichkeit der Stones-Musik, ebenso für Freude und Trauer. Denn so mancher Stones-Fan hat hier schon seinen Geburtstag, aber auch seinen Abschied von der Welt gefeiert. As Tears Go By …

2 Vater der Geografie

Geburtshaus von Bernhard Varenius in Hitzacker

Der kleine niedersächsische Ort Hitzacker ist vor allem bekannt für seine hochkarätigen Musiktage. Doch obwohl hier von Bernhard Varenius auch Geografie-Geschichte geschrieben wurde, ist dessen Name bestenfalls Fachleuten geläufig. Umso mehr lohnt ein Abstecher in die Altstadt am Fluss, der einst als innerdeutsche Zonengrenze diente. Das Museum Altes Zollhaus im historischen Kern widmet sich sowohl dieser bewegten Zeit als auch dem berühmten Einwohner. Nicht weit davon entfernt steht das einstige Elternhaus von Varenius. Eine Gedenktafel sowie eine zweisprachige deutsch-japanische Stele im Garten erinnern an den 1622 geborenen Sohn eines Hofpredigers, der bereits mit 14 Jahren sein Studium an der Universität zu Helmstedt aufnahm. Er belegte zunächst die Fächer Mathematik und Medizin, wechselte nach Königsberg, dann nach Holland. 1649 schloss er seine Studien mit einer medizinischen Arbeit über Fieber ab.

Doch seine wahre Leidenschaft galt der Geografie. 1649 veröffentlichte Varenius seinen ersten Band Descriptio Regni Japoniae. Das Besondere an dem Werk: Er selbst war nie in Japan und verwendete für sein Quellenstudium Materialien von katholischen Missionaren und holländischen Kaufleuten. Er übertrug das Wissen in ein geordnetes System und bearbeitete die messbaren Grundlagen der Geografie mit seinen mathematischen Kenntnissen. Ein Novum war dabei die Angabe der verwendeten Quellen – heute eine Grundlage wissenschaftlicher Praxis. Als ein Jahr später sein Werk Geographia Generalis herauskam, war Varenius mit 28 Jahren wahrscheinlich bereits tot – 1650 gilt als sein Sterbejahr.

Mit seiner Sammlung geografischen Wissens im Europa des 17. Jahrhunderts hat Bernhard Varenius Literaturgeschichte geschrieben und maßgeblich den wissenschaftlichen Standard geprägt. Der Band wurde im Laufe der Zeit oftmals überarbeitet. Auch Isaac Newton ließ sich das nicht nehmen – die Ausgabe von 1672 enthält Erweiterungen und Einträge aus seiner Feder. Er nutzte den Band zudem als Skript für seine Studenten – bis ins 18. Jahrhundert blieb die Geographia Generalis das Geografie-Standardwerk an deutschen Universitäten.

3 Sehnsucht nach der Heide

Das Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg

Mag er Lüneburg auch als »Residenz der Langeweile« gesehen haben, weilte der Dichter Heinrich Heine während seiner Studienzeit doch häufig in der Stadt an der Ilmenau. Hier fand er Zeit für die »lieblichen Blumenauen«, die ihm Inspiration für seine Arbeit schenkten: Teilweise ist das Buch der Lieder wohl in der berühmten Salzstadt entstanden. Im heute als Heinrich-Heine-Haus benannten Gebäude lebten Heines Eltern von 1822 bis 1826.

Christian Johann Heinrich Heine, der mit Geburtsnamen Harry hieß, kam vermutlich am 13. Dezember 1797 als ältester Sohn der jüdischen Eheleute Betty (eigentlich Peira) van Geldern und Samson Heine in Düsseldorf zur Welt. Nach einer Banklehre schloss er im Juli 1825 sein Jurastudium mit der Promotion ab. Um seine Anstellungschancen zu erhöhen, ließ er sich noch im Juni evangelisch-lutherisch auf die Vornamen Christian Johann Heinrich taufen. Fortan nannte er sich Heinrich Heine – doch auch als getaufter Jude wurde er angefeindet. Und er wehrte sich dagegen. Den Höhepunkt markierte der Streit mit seinem Dichterkollegen August Graf von Platen, in dessen Folge Platen ins Exil nach Italien ging und Heine sich kaum mehr Hoffnung auf eine Anstellung in einem deutschen Staat machen konnte. Künftig lebte er als freischaffender Schriftsteller, davon lange Jahre in Paris, wo er im Februar 1856 verstarb. Heinrich Heine gilt als einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Romantik. Bereits zu Lebzeiten machte er sich einen Namen als kritischer und politisch engagierter Journalist und Essayist. Frankreich wurde ihm zur zweiten Heimat, doch die Heide vergaß er nie: »Denkt Euch, mit Schmerzen sehne ich mich | Nach Torfgeruch, nach den lieben | Heidschnucken der Lüneburger Heid, | Nach Sauerkraut und Rüben.« (Abschied von Paris).

Von 1986 bis 1993 wurde das Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg aufwendig renoviert, dabei wurden Wand- und Deckenbemalungen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert freigelegt. Es beherbergt heute das Trauzimmer des Standesamtes Lüneburg und das Literaturbüro Lüneburg e.V., das auch literarische Veranstaltungen im Heinrich-Heine-Haus organisiert.

»Wir gehen an der Loreley vorbei«, heißt es heute bei vielen Lüneburger Spaziergängern. Gemeint ist der Loreley-Findling. Hier soll Heinrich Heine das berühmte Gedicht geschrieben haben.

4 »Geprüfter Haus- und Seelenfreund«

Johann-Peter-Eckermann-Denkmal in Winsen an der Luhe

Als »geprüften Haus- und Seelenfreund« bezeichnete Johann Wolfgang von Goethe einst den aus Winsen an der Luhe gebürtigen Schriftsteller Johann Peter Eckermann, der ihm neun Jahre als freier Mitarbeiter zu Diensten stand. Dieser suchte den 73-jährigen Goethe 1823 erstmals in Weimar auf und blieb dort bis über Goethes Tod hinaus: Er übernahm für ihn editorische und organisatorische Arbeiten, später war er Hauptherausgeber des literarischen Nachlasses. Die Stadt Winsen an der Luhe hat ihrem berühmten Sohn eine eigene kleine Abteilung im Stadtmuseum gewidmet, zudem sind allerorts Hinweise auf Eckermanns Herkunft zu entdecken, sei es das Denkmal am Kirchplatz, die ein oder andere Hinweistafel oder ein Straßenname.

Johann Peter Eckermann, geboren am 21. September 1792, hatte bis dahin nicht auf der Sonnenseite des Lebens gestanden: Als Kind eines Hausierers war ein regelmäßiger Schulbesuch Fehlanzeige. Nach Soldatenzeit, seinem Scheitern als Kunstmaler und kurzem Aufenthalt an der Universität Göttingen ließ sich Eckermann schließlich 1822 in Empelde bei Hannover nieder. Im Jahr zuvor hatte er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht und nach Weimar geschickt – der Beginn seiner Freundschaft mit Goethe. Dieser verhalf ihm zum Druck seines Bandes Beyträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe (1823) sowie zur Anstellung als Lehrer des Erbprinzen Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach. Goethe unterstützte ihn bei seiner Promotion 1825 und setzte ihm mit dem Gedicht Der getreue Eckart ein Denkmal. Doch Geldnot beherrschte Eckermanns Leben ebenso wie Krankheit und Verlust: Seine Frau Johanne verstarb bei der Geburt des ersten Kindes.

Nach Goethes Tod 1832 veröffentlichte Eckermann mehrere Nachlassbände: 1836 den ersten Band seiner Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Er fand damit hohe Anerkennung und Berühmtheit, viel Geld indes brachten die Veröffentlichungen ihm nicht ein. Eckermanns Bedeutung ist heute in der Goetheforschung unumstritten, so soll er etwa Goethe zur Fortsetzung und Vollendung des Faust II animiert haben. Von seinen Zeitgenossen fühlte er sich jedoch verkannt. Eckermann verstarb am 3. Dezember 1854 krank und vereinsamt in Weimar. Dank eines ehemaligen adligen Schülers ruht er in unmittelbarer Nähe Goethes auf dem Historischen Friedhof in Weimar.

5 Die Tränen des Hochwürden

Giovanni Guareschi im einstigen »Oflag 83« in Wietzendorf

Hier befand sich einst das Offizierslager Oflag 83

Wer kennt sie nicht, die herrlichen Geschichten über Don Camillo und Peppone. Nicht nur Literaturliebhaber kommen dabei auf ihre Kosten, sondern auch Filmfans, schließlich wurden die episodenhaften Erzählungen des italienischen Schriftstellers Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi – besser bekannt als Giovanni Guareschi – mehrfach verfilmt. In seinen Büchern und Filmen dreht sich alles um Hochwürden Don Camillo und dessen schicksalhaften Erlebnisse mit seinem Erzrivalen Peppone, einem überzeugten Kommunisten und Dorfbürgermeister – eingebettet in eine wunderbare italienische Landschaft, die Nachkriegszeit und einen politisch kontroversen Kontext. Es war eine unschlagbare Kombination, die bald Fans rund um den Globus fand. 1948 erschien der erste Band, bereits vier Jahre später wurde eine erste Kinofassung mit den beiden Hauptdarstellern, dem französischen Schauspieler Fernand Joseph Désiré Contandin alias Fernandel als Camillo und dem italienischen Mimen Gino Cervi aus Bologna als Peppone, herausgebracht, die sich damit in den Himmel der Unsterblichkeit spielten.

Weniger bekannt hingegen ist der Urheber dieser Figuren, Giovanni Guareschi, der am 1. Mai 1908 in Roccabianca in der Provinz Parma geboren wurde, wo er seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte. Da seine Eltern nur über wenig Geld verfügten, musste »Nino« früh für sich selbst sorgen und begann schon als 16-Jähriger, für Lokalzeitungen zu schreiben. Der Grundstein für seine spätere Karriere war gelegt. Doch auch als Reklamezeichner, Karikaturist, Illustrator, Lehrer, Pförtner und Dekorationsmaler verdiente er sein Geld.

1929 wurde Guareschi Redakteur des Satiremagazins Corriere Emiliano in Parma, wenige Jahre später wechselte er zur humoristischen Wochenzeitung Bertoldo in Mailand, der er bis 1943 als Chefredakteur vorstand. Sein erstes Buch La scoperta di Milano, eine Anthologie, in der er vor allem seine Erfahrungen als Ehemann und Vater beschrieb, kam 1941 auf den Markt. Ein Jahr später folgte sein erster und einziger Roman Il destino si chiama Clotilde.

Zum Faschismus jener Jahre zog es ihn nicht, und daraus machte er auch keinen Hehl. Im Oktober 1942 äußerte sich Guareschi nach reichlich Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit abfällig über das Regime. Er wurde angezeigt. Sein Verleger konnte zunächst Schlimmeres verhindern, sodass er als Reserveoffizier eingezogen und in einem Artilleriebataillon stationiert wurde. Nachdem im sizilianischen Cassibile im Herbst 1943 der Waffenstillstand zwischen Italien, den USA und Großbritannien unterzeichnet worden war, weigerte sich Guareschi wie viele andere auch, weiter auf Mussolinis Seite zu kämpfen, und kam in deutsche Gefangenschaft. Er verbrachte zwei Jahre in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern, unter anderem in Wietzendorf in der Südheide, das knapp 40 Kilometer nördlich von Celle malerisch in die Heidelandschaft eingebettet liegt. Im Offizierslager Oflag 83, das aus dem Mannschaftsstammlager für sowjetische Kriegsgefangene hervorgegangen war, wurden von Januar 1944 bis kurz vor Kriegsende im Mai 1945 italienische Offiziere gefangen gehalten – es war das größte Offizierslager für italienische Militärinternierte (IMI) im gesamten Deutschen Reich. In dem später veröffentlichten Band Diario clandestino 1943−1945 verarbeitete der Inhaftierte diese Zeit und beschrieb, wie sie alle gegen Hunger, Dreck, Kälte, Krankheiten und vor allem die Sehnsucht nach den Familien ankämpften. Zugleich mussten sie das Schicksal der Heimat ertragen und vergaßen dennoch nicht, dass sie als Gefangene trotz ihrer Lage zivilisierte Menschen waren – ein schöner Gedanke.

Am 16. April 1945 wurden die Männer von der britischen Armee befreit – unter ihnen auch Giovanni Guareschi – abgemagert auf 40 Kilo. Endlich zurück in Italien wurde seinen Erzählungen von Don Camillo und Peppone große Aufmerksamkeit zuteil. Diese waren bereits unter dem Titel Mondo Piccolo. Don Camillo auf dem Markt und bewegten sich auf humorvolle und liebenswürdige Art zwischen den beiden kaum zu überbrückenden Polen des aufkeimenden und bejubelten Kommunismus und des traditionellen Katholizismus. Mit einem Augenzwinkern zeigen sich die Inhalte der Bücher und Filme indes mit der durchaus ernsten Aussage, man zanke und schlage sich, aber bleibe dabei Mensch.

Guareschis Geschichten erreichten die halbe Welt, und es gelang ihm nicht nur, scheinbar weltanschauliche Differenzen mit Lachen aufzulösen, sondern einen Erfolg nach dem anderen zu landen. In Deutschland sind die Filme immer wieder im Fernsehen zu sehen.

In den 1950er-Jahren geriet Guareschi, mittlerweile Chefredakteur der Zeitschrift Candido, mehrfach wegen Beleidigung und Verleumdung amtierender italienischer Spitzenpolitiker in Bedrängnis und musste Geld- und Haftstrafen ableisten. Zur Linderung seiner chronischen Magenbeschwerden soll er Natron in einem alten Brotbeutel abgepackt bei sich getragen haben, der zum einen die Ziffer 6765 trug – als Erinnerung an seine Zeit in den Lagern – und zugleich die neue Häftlingsnummer. Dies bescherte ihm wegen Verächtlichmachung der Republik zusätzliche Monate in Haft. Insgesamt musste er über 400 Tage hinter Gitter und stand später zeitweise unter Hausarrest. 1961 verabschiedete sich Guareschi mit 53 Jahren in den Ruhestand. Nur sieben Jahre später erlag er am 22. Juli 1968 den Folgen eines Herzinfarktes. Er wurde auf dem Friedhof San Michele seines langjährigen Wohnorts beigesetzt, der Verdistadt Roncole Verdi (früher Le Roncole). Guareschis Wohnhaus ist heute ein Museum.

In Bergen nahe Celle, wo er kurze Zeit nach seiner Befreiung einige Wochen lebte, sowie in Wietzendorf, nur wenige Kilometer südlich von Soltau gelegen, erinnert nichts mehr an Giovanni Guareschi, der hier über anderthalb Jahre in Gefangenschaft verbringen musste. Doch ein Spaziergang am einstigen Lagergelände entlang mag sein Wirken lebendig werden lassen. Hier kann man des großen italienischen Humoristen gedenken, der mit seinen Geschichten die Welt so sehr zum Lachen brachte.

Am ehemaligen Lagergelände des Oflag 83 führt ein Weg entlang

6 »so werden dir | Geheime Dinge kund«

Grabstätte von Hermann Löns bei Walsrode

Vergisst man den schalen Geschmack, den der Missbrauch seines Namens durch die menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten erfuhr, bleibt Hermann Löns auch über 100 Jahre nach seinem Ableben noch immer ein berühmter Literat und engagierter Naturschützer, der heute als wichtiger Wegbereiter des Umweltschutzes gilt. Nach ihm sind in halb Deutschland Hotels, Restaurants, Parks, Straßen, Denkmäler, Wege und Plätze benannt. Löns, der Natur- und Heimatdichter, passionierte Jäger und begabte Maler indes sah sich vor allem als intellektuellen Stadtmenschen. Doch es sind seine bewegenden Naturbeschreibungen – den Stoff dafür entdeckte er auf seinen zahlreichen Wanderungen durch die norddeutsche Heidelandschaft –, die von besonderer Intensität wie Sensibilität zeugen, wenn er etwa in seinem Band Mümmelmann und andere Tiergeschichten schreibt: »Laß deine Augen offen sein, | Geschlossen deinen Mund | Und wandle still, so werden dir | Geheime Dinge kund.«

Hermann Löns wurde 1866 im westpreußischen Kulm in eine kinderreiche Lehrerfamilie geboren. Nach dem Abitur studierte er – ohne Abschluss – Medizin, Mathematik und Naturwissenschaften. Während des Studiums in Münster lernte er seine erste Ehefrau kennen, von der er sich bald wieder scheiden ließ. Bereits zu Studienzeiten galt er als exzessiver Alkoholiker und brach mit den Eltern. Trotz seiner Probleme entwickelte sich Löns zum fähigen Journalisten und arbeite sich bis zum Chefredakteur hoch. Unter seinem Pseudonym Fritz von der Leine feierte er in Hannover große Erfolge mit satirischen Lokalplaudereien – der Schriftstellerei galt bereits in jenen Jahren seine große Leidenschaft. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau begab sich Löns erneut auf Freiersfüße. Er wollte, wie er es in einem Brief 1901 formulierte, nun eine Frau, die »Nietzsche versteht, die in religiöser Beziehung denkt wie ich – habe leider nie eine gekannt, nicht im Elternhaus, nicht später – so in Wind und Wetter draußen sein mag, wie ich, die hübsch an Leib und Seele ist, keine fügsame Knechtsnatur, sondern auch ein ganzer Mensch«. Löns fand diese Frau in der Redaktionssekretärin eines hannoverschen Zeitungsverlages – es war die Journalistin und Autorin, Pazifistin und Frauenrechtlerin Lisa Hausmann, die ihm im Mai 1902 ihr Jawort gab. Lisa begnügte sich lange Zeit mit einem Dasein im Hintergrund. Den Platz im Licht überließ sie ihrem Gatten. Doch bald übernahm sie zahlreiche Arbeiten ihres Mannes, tippte seine Manuskripte ab, machte die Buchhaltung, verfasste eigene und übersetzte englische Texte ins Deutsche. Sie sollte sich später einen Namen machen, auch wenn dieser heute fast in Vergessenheit geraten ist.

1906 wurden Hermann und Lisa Eltern ihres Sohnes Dettmer, der behindert zur Welt kam. Wenige Jahre später ging Löns, der in allerbesten Kreisen verkehrte, eine Liebesbeziehung mit der Cousine seiner Ehefrau ein und lebte mit ihr zeitweise in einem Haus in der Celler Altstadt zusammen, das heute, mit einer Tafel versehen, an den einstigen Bewohner erinnert. Löns wünschte sich eine Ménage-à-trois, doch die Beziehungen zerbrachen. Seine Ehe mit Lisa scheiterte nicht nur an seinen zahlreichen amourösen Verstrickungen, sondern auch an seiner ausgeprägten Alkoholsucht, seinen Neigungen zu Gewalttätigkeit und häufigen Depressionen. Es entfachte sich bald ein erbitterter Scheidungskrieg. Löns flüchtete vor Frau und Kind und reiste, wohl auch, um den geforderten Alimenten zu entkommen, quer durch Europa. 1912 kam er zurück. Seine letzte Gefährtin wurde das 24 Jahre jüngere ehemalige Kindermädchen Dettmers.

»