6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

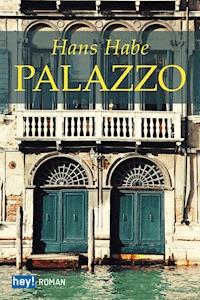

- Herausgeber: HEY Publishing GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Die leidenschaftliche Liebeserklärung eines großen Romanciers an Venedig! Der Palazzo Santarato, seit Generationen in Familienbesitz, ist wie die gesamte Stadt Venedig vom Verfall bedroht. Seine Besitzerin, Seniora Santarato, kämpft mit allen Mitteln für dessen Erhalt, nur unterstützt von ihrem treuen Diener und ihrem jüngsten Enkelsohn Romolo. Als die Lage immer prekärer wird und sich letztlich sogar ihre eigenen Kinder gegen sie wenden, fasst die Seniora einen kühnen Plan, um den Palazzo zu retten... "Palazzo" ist ein einzigartiges menschliches Drama, in dem Gondolieri, leichte Mädchen, Fischer und die Kinder dieser Stadt dem Mythos Venedig neues Leben einhauchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 577

Ähnliche

Hans Habe

Palazzo

Roman

Copyright der E-Book-Originalausgabe © 2015 bei hey! publishing, München

Copyright der Print-Originalausgabe © 1989 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildung: FinePic®, München

ISBN 978-3-95607-025-9

www.heypublishing.com

Alle sachlichen Angaben, die dieser Roman enthält, sind überprüft und entsprechen den Tatsachen. Nur gewisse Daten - wie der Beginn der Filmbiennale oder die Demonstration bei der Kunstbiennale - oder meteorologische Ereignisse sind dem dramatischen Rhythmus angepaßt. Handlung, Namen und Gestalten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig.

OB SIE AUF VERLORENEM POSTEN STEHEN -

DEN KÄMPFERN

FÜR DIE RETTUNG VENEDIGS

DEN HÜTERN DES SCHÖNEN UND

BLEIBENDEN GEWIDMET

"In Venice Tasso's echoes are no more,

And silent rows the songless Gondolier;

Her palaces are crumbling to the shore,

And Music meets not always now the ear:

Those days are gone - but Beauty still is here.

States fall -Arts fade - but Nature doth not die,

Nor yet forget how Venice once was dear,

The pleasant place of all festivity

The Revel of the earth - the Masque of Italy!"

Lord Byron: Child Harold's Pilgrimage Canto the Fourth

Die Bibel berichtet von der Sintflut und von Noah und von seiner Arche. Hundertfünfzig Tage hauste Noah in seiner Arche «mit seinen Söhnen und seinem Weibe und seinen Schwiegertöchtern ... Männchen und Weibchen» und mit «allen reinen Tieren je sieben ...von den unreinen Tieren je ein Paar». Aber die Bibel verschweigt, daß sich in der Arche ein Chronist befunden haben muß. Ich bin der Chronist der Arche. Und der Sintflut, in der meine Stadt untergeht. Venedig ist meine Stadt, die Stadt in der Sintflut. Ich bin Venezianer.

Ich besinge meine Stadt nicht: Das haben andere getan, in vielen Jahrhunderten. Sie nannten sie die schönste Stadt der Welt, Königin der Meere, Serenissima, gekröntes Eiland, Kleinod in die Silbersee getaucht, Nymphe der Lagunen, der Schönheit Losungswort, des Tasso Sang, La Dominante, der Städte weißen Schwan.

Jetzt liegt meine Stadt in demütigender Agonie, wie jene schöne Lady Hamilton, die in der Gosse der unbarmherzigen Hafenstadt Calais endete. Ihre Züge sind von Aussatz gezeichnet, Nattern nisten in ihrem Haar, ihr Leib ist aufgeschwemmt, ihr Atem geht schwer. Das Meer rächt sich an seiner Königin. Seine Wogen überfallen ihre Paläste, rollen über ihre Plätze, fressen ihre Straßen, zermahlen ihre Treppen, verwerfen ihre Statuen, bespeien ihre Heiligen, höhnen ihrer Brücken, erbrechen sich über brechende Dämme.

Vom Festland nähert sich eine andere Armee. Die Fabrikschlote sind Kanonenrohre, gegen den Himmel gerichtet, sie feuern Gift über Canalettos Visionen. Ein Regenbogen von Flammen spannt sich über den Hafen; Lombardos Engel kreuzen die Arme vor schwarzen Brüsten; die Staunende auf der Fassade des Palazzo Miani gleicht einer Sünderin; San Marcos Tetrarchi klammern sich aneinander wie Kinder, die zusehen müssen, daß man ihre Mutter schändet; die Engel der Salute sind gefallene Engel, angeli caduti; aus den Tiefen steigen Froschmänner von Schleim und Moos und Dreck. Aber die Sintflut kommt von Gott, also von den Menschen. Sie hassen die Entthronte, wie man die Schönheit haßt und die Fülle und den Glanz und das Auserwählte. Sie greifen nach ihr, nicht um sie zu erobern, sondern um sie zu vernichten; sie entkleiden sie, nicht um ihre Nacktheit zu bewundern, sondern um ihre Scham zu entblößen; sie saugen sich an ihre Brüste, nicht wie die Kinder, sondern wie die Vipern. Sie heucheln. Sie verbinden Wunden, die sie geschlagen, löschen Feuer, die sie gelegt, bekränzen Gräber, die sie geschaufelt.

Die Bewohner meiner Stadt sind der Sintflut hingegeben. Sie machen meine Stadt zur Hure ihrer Habgier, verspielen das Lösegeld für die Gefangene auf dem Spieltisch ihrer Eitelkeiten, verhökern ihre Vergangenheit für das Linsengericht der Zukunft. Und sie fliehen in Scharen wie zu den Zeiten der Pest.

Die Sintflut flutet langsam. Alles geschieht schnell, nur die Sintflut geschieht langsam. Sie kennt ihren Weg und ihr Werk. Aber es gibt keine Sintflut ohne Arche und keine Arche ohne Noah.

Das, indes, gehört auf ein anderes Blatt, das heißt auf die kommenden Blätter.

DER PALAZZO Santarato ist kein Schiff wie die Arche Noah, «dreihundert Ellen ... die Länge, fünfzig Ellen ... die Breite und dreißig Ellen die Höhe». Er ist auch keiner der berühmten Palazzi, nicht der Palazzo Foscari, nicht der Palazzo Grimani, nicht der Palazzo Pesaro; Richard Wagner hat hier nicht musiziert, Byron nicht gedichtet, Guardi nicht gemalt, die Duse nicht geliebt. Es ist ein kleiner Palazzo, zwischen die großen gedrängt, als zöge er furchtsam die Schultern ein, schmal, doch drei Stock hoch wie jene Arche; im ersten Stock ein großer Balkon, maurische Schatten, im zweiten kleine Balkone, Mastkörbchen, winzige quadratische Fenster im dritten Stock, ein bloßes Dachgeschoß. Das Haupttor auf dem Canal Grande ist längst verrammelt; auf den Stufen, halbkreisförmig, eine zerklüftete Muschel, wächst Moos wie in den Tiefen der Wälder; in den vergitterten Fenstern Holzbalken, vor Einbrechern schützen sie, vor Wogen nicht; das Kleid der Mauern hängt in Fetzen über einem roten Ziegelskelett; in den Laternen zersplittertes Glas; die Eichenpfähle, weiß und violett gestreift, sind Fahnen im Grau des feindlichen Wassers. Come si chiama questo palazzo? Die Gondolieri rudern vorbei. Nur am Abend sieht man, daß jemand hier wohnt.

Die Stadt, die alles verloren hat, hat auch ihre Scham verloren; sie zeigt ihre Wunden und verbirgt ihre Hoffnung. Rückwärts, dem Festland zugekehrt: der Garten hinter einer hohen Mauer, eine Katze sitzt neben dem Löwen, ein paar Bäume, ein grüner Flecken in der Stadt ohne Grün, ein Brunnen, der nach Wasser riecht, ohne Wasser zu spenden. Ein Fenster steht offen.

Das Erdgeschoß ist leer. Gewürze und Stoffballen und Säcke mit Mehl und Kisten mit Kristall waren hier gestapelt, später hatten Gondolieri dösend, spielend, fluchend der Befehle geharrt; jetzt eine Grotte, nasse Steine stellen Fallen, die Wände schwitzen vor Kälte, die Schatten sind erstarrt. Eine Holzstiege führt nach oben, hingestellt neben der unbenutzten Marmortreppe wie die vergessene Leiter eines Malermeisters, dann eine beleidigende Holztür mit einem beleidigenden Briefkasten.

Im ersten Stock ist noch alles, beinahe alles, wie ehedem: der Salon, der wie ein Freiballon über dem Canal Grande schwebt, Säulen, Bilder, Statuen, Vitrinen, Stukkaturen, Damast, steigende Engel, fallende Portieren, kühler Marmor, glühendes Glas. Aber im kleinen Speisezimmer, nebenan, brennt nur jede dritte Lampe, pockennarbige Kupferstiche, die Rahmen treten zurück, verwandeln Bilder in Reliefs. Die Gänge sind dunkel, und durch die Ritzen der verschlossenen Küchentür kriecht die Armut. Die Schlafzimmer im zweiten Stock sind Requisitenkammern eines vergessenen Theaters. Die beiden Gästezimmer öde wie das überflüssige; nur das Schlafzimmer mit dem Baldachinbett, einer Gondel nachgebildet, mit goldlackierten Tischen und Puppensesseln und Rüschen senkt einen Spitzenvorhang über die staubige Bühne.

Wer sich nicht täuschen will, betritt den Palazzo vom Seitenkanal. Hier ist die Sonne verschlossen, der Himmel ein verblichenes Seidenband, stehendes Wasser, geronnenes Öl, trunkener Unrat.

DARIO ORTELLI machte sein Motorboot, ein schäbiges Gefährt, das ihm seit zwölf Jahren diente, am Pfosten des Seitentores fest, sprang aber, den Boden schon unter den Füßen, wieder ins Boot. Er trug fast nie eine Krawatte. Nun, da er die Krawatte, flaschengrün, die er im Handschuhfach zu verwahren pflegte, um den Hals knüpfte, wurde er sich bewußt, daß er nie anders als aufs formellste gekleidet vor die Signora getreten war.

Dario war vor zweiundfünfzig Jahren als Sohn eines Glasbläsers geboren worden. Er hatte sich als Maler versucht, da er jedoch mehr Selbsterkenntnis als Talent besaß, hatte er sich bald auf den Antiquitätenhandel verlegt, war dabei aber nicht reich geworden; er verstand mehr von Kunstwerken als vom Handel. Seine Ehe mit Francesca Faravelli war kinderlos geblieben, doch hatte das ihrer fröhlichen Harmonie nichts anzuhaben vermocht: Kinderlose Ehepaare werden besonders glücklich oder besonders unglücklich, je nachdem, ob sie mit ihrem Spiegelbild zu leben vermögen. Dario war noch so schlank wie in seiner Jugend, und auch das knochige Gesicht mit den tiefliegenden Augen, asketisch und pfiffig, hatte sich kaum verändert. Indem Dario den Jahren entgegengekommen war, war er ihnen ausgewichen; mit fünfundzwanzig stolz auf seine Runzeln, hatte er mit dreißig aufgehört, sie zu zählen. Ein Leben lang hatte er nichts begehrt, was er nicht besaß, nichts getan, was ihm nicht behagte, er hatte Freude an der Arbeit und beim Faulenzen kein schlechtes Gewissen, er betrog niemand und ließ sich von niemand betrügen, ein zufriedener Mensch, also eine exotische Kreatur.

Absonderlich war auch seine Beziehung zu Anna-Maria Santarato, die man in Venedig die Signora nannte. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte ihn der Architekt Vincente Santarato in seinen Palazzo beschieden, weil der, schon hart bedrängt, auch von Todesahnungen geplagt, ein Silberservice verkaufen wollte. Damals hatte eine zierliche Person das Zimmer betreten. Vincente Santarato war sofort verstummt. Als sie gegangen war, hatte der Hausherr gesagt: «Sie müssen wissen, lieber Ortelli, meine Frau kann ein Bankkonto nicht von einem Vogelkäfig unterscheiden. Wenn ich sterbe, wird niemand da sein, der sich um sie kümmert. Dabei gleicht sie den Burgfräulein des Mittelalters: Es ist ihr selbstverständlich, daß es immer einen Ritter gibt, der ihre Burg verteidigt.» Er hatte nicht unrecht. Nach seinem Tod, kaum ein Jahr später, hatte sich der mittellose Antiquitätenhändler der Witwe angenommen. So oft die Signora bei Dario anrief, pflegte Francesca zu sagen: «Deine Tochter will dich sprechen.» Wäre die Signora nicht um zweiundzwanzig Jahre älter gewesen als Dario -er hätte sich selbst mißtraut. Und ganz unbegründet wäre dieser Verdacht nicht gewesen, denn er war nie gewiß, ob er, eine teuflische Frage, aus einer Feuersbrunst zuerst seine Frau oder zuerst seine «Tochter» gerettet hätte, und wenn sich ein Mann derlei fragt, ist seine Liebe nie so rein, wie er selbst denken möchte.

Wie jemand, der Peinliches tut, um nicht noch Peinlicheres tun zu müssen, verweilte Dario länger als notwendig in den nassen Ruinen der Vorhalle.

Seine Mission war peinlich. Der französische Kunsthändler René Naville, ein erprobter Scharlatan, der leichten Herzens alt mit antik verwechselte, hatte ihm angedeutet, daß die Signora den Verkauf ihres Tizian, Mädchen mit Blumenkorb, erwäge, ja mit ihm darüber ernstlich verhandelt habe. «Ihres» Tizian, hatte Naville gesagt, doch wußte Dario, daß ihr bestenfalls ein Viertel des Tizian gehöre; einen Tizian vierfach zu teilen ist aber nicht gerade üblich.

Vincente Santarato war ein Abkomme jenes berühmten florentinischen Baumeisters gewesen, der im sechzehnten Jahrhundert nach Venedig gekommen war und, neben wichtigeren Bauten, den Palazzo am Canal Grande errichtet hatte. Vincente hatte niemand geliebt und nichts, nicht einmal das Geld. Er hatte wenig hinterlassen, denn Geld ist so liebesbedürftig, wie es die Menschen sind: liebt man es nicht, reagiert es spröde und widerwillig. So war ihm nichts geblieben als Gegenstände und Mißtrauen.

Anna-Maria hatte die unbekannte Stimme ihres Mannes zum erstenmal vernommen, als vor zwanzig Jahren, beinahe auf den Tag, sein Testament geöffnet wurde. Sie stammte aus einem alten venezianischen Geschlecht; die Äste ihres Stammbaumes reichten über Venedig nicht hinaus. Sie war achtzehn gewesen, als sie den um viele Jahre älteren Vincente Santarato geheiratet hatte, weil es ihr Vater so wollte und weil Vincente ihm ähnelte. Man pflegte in jener Zeit nicht zu suchen, was man nicht finden konnte; so wurde sie erst enttäuscht, als sie von Vincentes Bestimmungen erfuhr. Testamente sind von einer Aufrichtigkeit, welche die Menschen vermissen lassen, gerade als äußerte sich der Wille im letzten Willen zum erstenmal. Den Palazzo, dessen Schicksal Dario an diesem Junitag des Jahres 1972 zur Signora führte, hatte Vincente Santarato seiner Witwe hinterlassen, zu alleiniger Benutzung samt allem, was er enthielt an Beweglichem und Unbeweglichem, zur Benutzung, nicht zu Besitz. Dreiviertel hatte er seinen Kindern vermacht, Paolo, Laura und Claudia, doch war er mit diesen nicht einsichtiger verfahren als mit seiner Witwe - so wenig sie auch nur einen einzigen Gegenstand ohne die Einwilligung aller veräußern konnte, so wenig konnte einer ohne den anderen, konnten alle ohne die Signora auch nur einen Kupferstich losschlagen. Es gibt keinen sichereren Weg, Menschen auseinanderzureißen, als sie aneinanderzufesseln.

Während sich Dario den Treppen näherte, wurde ihm klar, daß es das vereiste Verhältnis der Signora zu ihren Kindern war, das seine Mission erschwerte. Paolo, ein Mann von vielen Berufen und ohne Beruf, reich verheiratet, lebte in Mailand; Laura, nach einer Berg- und Talfahrtehe mit einem amerikanischen Obersten verwitwet, vegetierte in New York; Claudia, ledig, eine Malerin von verschwendetem Talent, hauste in einem verfallenden Palazzo auf der venezianischen Insel Giudecca. Trug die Signora Schuld an der Fremdheit, die sie zu dem geheimen Bündnis mit Naville getrieben hatte? Dario fiel eine Geschichte aus dem Talmud ein - kein Zufall, da er, obwohl katholischer Christ, im alten Getto aufgewachsen war, und ihn die Lehren des Talmud, der anekdotischen Bibel, schon in seiner Kindheit angezogen hatten. Der Talmud erzählt, daß Danna, der Sohn des Netriah, auf einen Profit von sechzig oder gar achtzig Myriaden verzichtet hatte, weil das Geld, das er für das Geschäft brauchte, unter dem Kissen seines schlafenden Vaters lag. Er wollte den Vater schonen, der ihn immer geschont hatte. Warum sollte Gegenseitigkeit in der Liebe nur zwischen Mann und Frau gelten? Neben schlechten Eltern gibt es auch schlechte Kinder. Dario hielt die Signora für keine gute Mutter: Die Beziehungen Noahs zu seinen Söhnen, jedenfalls zu Harn, waren höchst zweifelhaft gewesen. Es wird wohl an der Arche gelegen haben; er war mit ihr allzu beschäftigt. Aber so friedlich, wie es die Bibel berichtet, war es in der Arche nicht zugegangen; man weiß viel von Noah, wenig von seinen Kindern.

Dario betrat die Treppe, die er die Hühnerleiter nannte. Er richtete seine Krawatte und läutete.

«ACH, SIE SIND es, Dario», sagte die Signora, als hätte sie ihn nicht erwartet oder als gäbe hier ein Besucher stets die Klinke dem anderen. Sie bemerkte sogleich, daß sein Blick auf den Tizian fiel.

«Ja, er ist noch da, mein lieber Dario», sagte sie, «obwohl mir ein französischer Makler, ein gewisser Naville, goldene Berge versprochen hat -kennen Sie ihn?»

Sie wußte, daß er Naville kannte. Ihr Gedächtnis hatte keineswegs versagt; sie tat wie Leute, die Trunkenheit vortäuschen, um im gespielten Rausch verraten zu können, was man ihnen sonst nicht glaubte.

Die gewaltigen Dimensionen des Salons lasteten nicht auf der grazilen Gestalt der Vierundsiebzigjährigen, die schien viel mehr zu steigen und zu wachsen: venezianisches Glas, das erst im zwanzigsten Jahrhundert die Derbheit der Epoche angenommen hat. In Schwarz gekleidet, glich sie, den weiten Rock über den Lehnstuhl breitend wie der sterbende Schwan über das Parkett, einer dunklen Ballerina, doch war sie nicht immer sterbender Schwan; bewegte sie sich, dann war sie eher marschierender Dragoner, das stille Haus laut von ihren Schritten. Die unruhige Schönheit ihrer Jugend war verblaßt, aber nicht erloschen; sie hatte, als Dario sie kennenlernte, ein Gesicht gehabt, nun hatte sie viele Gesichter. Manchmal schien es Dario, als hätte sie ihre Schönheit abgetan, wie jemand, der nicht mehr zu gefallen braucht, um zu gewinnen, was ihm gefällt. Sie war nicht sicher, daß ihr Lächeln jedermann entwaffnen würde, deshalb lächelte sie manchmal wie ein alter Clown, mutig und wehmütig, traurig und belustigend, gütig und verschmitzt; in Wahrheit hatte sie auf die Waffen ihrer Weiblichkeit nicht verzichtet, sie gebrauchte nur andere Waffen als in ihrer Jugend.

Dario fragte sich, ob er ihr auf den Kopf zusagen sollte, daß er ihr Spiel durchschaute. Aber wem sollte er das sagen? Da gab es eine Anna-Maria Santarato, die ihn bei Käufen und Verkäufen kundig beriet, und eine andere hinwiederum, die eine simple Elektrizitätsrechnung nicht zu bezahlen vermochte. Zu Lebzeiten Vincente Santaratos hatte man von ihren Liebschaften gemunkelt, und nach seinem Tode trug sie einen unsichtbaren Schleier. Sie war von einer mädchenhaften Behendigkeit - wie oft hatte Dario sie auf der höchsten Stufe einer Leiter entdeckt!-;dann sagte sie, daß sie zu müde sei und eine verlockende Einladung nicht akzeptieren könne. Einmal, als er sie abgeholt hatte und zum Boot geleitete, hatte sie gesagt: «Geben Sie acht auf mich, Dario!», und erst als er sie in das Boot hob, wurde er sich bewußt, daß sie seiner Hilfe gar nicht bedurft hätte.

Wie immer, überwog seine Zärtlichkeit. «Sie wissen genau, daß ich Naville kenne», sagte er. «Naville ist nicht vom Himmel gefallen, seit Monaten spricht man davon, daß sich das Mädchen mit Blumenkorb auf dem Markt befindet. Sie müssen endlich begreifen, daß Sie die Einwilligung der Kinder nie erhalten werden. Man kann nicht verkaufen, was einem nicht gehört; es ist kriminell. Der Tizian im Ausland, und Sie kommen ins Gefängnis!»

Sogleich gab die Signora den Plan auf, Dario zu ihrem Komplicen zu machen. Dario besaß zwei Eigenschaften, die sich ergänzten, unnütz die eine wie die andere- er war arm und redlich -, doch wer unnütz ist als Komplice, kann doch zum Verbündeten sich eignen. Deshalb schob sie Naville, den Tizian, den krummen Plan beiseite, als hätte sie davon zu sprechen nie im Sinn gehabt. Wie sollte sie den Palazzo retten, ohne den einen oder anderen Wertgegenstand zu veräußern? «Mit meiner lächerlichen Rente kann ich bestenfalls mich, nicht den Palazzo über Wasser halten - Sie verstehen, ich meine es wörtlich.» Kein Wort vom Tizian, aber wie sollten die Pfosten repariert, die Pfeiler gestützt, die Risse gekleistert, die Ziegel ersetzt, der Putz gesäubert werden? Sie ging zu einer Vitrine, die so leer war wie das sonntägliche Fenster eines Juweliers. «Nun glauben Sie, daß ich das Porzellan verkauft habe. Es liegt, in Seide und Watte, auf dem Speicher -Sie können sich überzeugen. Auch die Stücke, die bei der Überschwemmung zerbrochen sind. Ich hätte sie verkaufen und einen Pfosten erneuern sollen.» Es blieb Dario nichts anderes übrig, als von seinem schweren Gang zu dem Herrn Bürgermeister, dem onorevole, zu berichten. Ein schwerer Gang und ein schwieriger Bericht. Dario nahm Zuflucht zu seiner Papageienkunst; er vermochte seine Mitmenschen trefflich zu imitieren, vielleicht würde er der Signora ein Lächeln entlocken. Allerdings war der sindaco, wie die meisten Leute, bei denen Manieriertheit Persönlichkeit ersetzt, zur Nachahmung ungemein geeignet. Der habe ihm, sagte Dario, ein Tintenfaß an den Kopf werfen wollen, habe sich aber auf Beamtenart begnügt, ihn mit Zahlen zu bombardieren.

«‹Stellen Sie sich vor, caro amico› - natürlich caro amico, ich bin ja sein Wähler -, ‹was die Opposition sagen würde, wenn man einer alten Dame eine Bauhilfe nachwürfe, da die Hälfte der vierzigtausend Wohnungen dringender Reparaturen bedarf, dreitausend Wohnungen zu baufällig sind, um vermietet zu werden, viertausendachthundert Wohnungen stets dem Hochwasser ausgesetzt sind, viertausend neue Wohnungen dringend gefunden werden müssen.› Dringend, dringender, am dringendsten, seine beliebteste Redensart, und am wenigsten dringend, was man gerade vorträgt. Und woher ich denn überhaupt wisse, daß Signora Santarato - ‹bestellen Sie ihr meine ergebenen Grüße!›» - diese Imitation entlockte der Signora ein Lächeln - «ihren Palazzo nicht als Spekulationsobjekt verwenden wolle, derlei geschehe jeden Tag, zuerst Restaurationen mit städtischer Hilfe, dann Wuchermiete. ‹Ach ja, wenn ich könnte, wie ich wollte - Augenaufschlag, ganz der Herr Bürgermeister -, aber guten Argumenten könne man sich nicht verschließen, selbst wenn sie von den Sozialisten kommen.»

Der Bürgermeister, erstaunlich informiert, hatte auch Paolo erwähnt - «der Sohn der Signora ist doch mit der Erbin der Andreoli-Brauereien verheiratet, ein reicher Mann, nichts gegen die Privatinitiative, Sie wissen, wo ich stehe, ergebene Grüße» -, aber diesen schmerzlichen Punkt wollte Dario nicht erwähnen.

Die Hände der Signora lagen in ihrem Schoß. Es waren schöne Hände, etwas größer, als es ihrer Gestalt entsprach - Dario hatte sie oft bewundert. Sie hielt sie lose verschlungen, als fürchtete ein Finger, dem anderen weh zu tun, und Dario wandte sich ab, weil er nicht sehen wollte, daß diese Hände, von Leberflecken bleichbraun gemustert, älter waren als die Frau.

War sie eine Närrin, die ihr Herz an toten Stein hängte? Über achthundert Gebäude verlassen, von den vierhundert Palazzi jeder zweite dem Ruin geweiht, ein Palazzo mehr oder weniger, wer sollte es bemerken? Niemand plante, den Palazzo abzureißen, wie würde das aussehen, auf dem Canal Grande, was verschlug es, wenn andere ihn bewohnten: Arbeiter, Beamte, Bankiers, Reisende? Man mußte ihn nur, der Bürgermeister hatte es vorsichtig angedeutet, «zur Verfügung stellen», Hotels und Büros und Arbeiterhäuser verzinsen sich, Fahrstühle verzinsen sich und Badezimmer und Küchen. Hieß Reparatur Rettung, wer sagte, daß man den Stoff flicken müsse, statt ein neues Kleid anzufertigen? Stand der Rettung nicht nur der monströse Egoismus dieser alten Frau im Wege, die glaubte, ohne Anna-Maria Santarato sei der Palazzo kein Palazzo, sie müsse mit ihm gerettet werden, damit alles bleibe, wie es war? Aber hatte sie nicht recht? Mußte nicht jemand. prüfend zurückblicken, um zu bestimmen, was dem Untergang geweiht war, was ihm entrissen werden konnte? Mußte nicht jemand der zornigen Neuerung Einhalt gebieten, da sie sich mit dem Erreichten nicht begnügte, sich an der Zerstörung vergnügte, da sie der vagen Hoffnung opferte, was Jahrhunderte erprobt hatten, mußte nicht jemand wachen, damit das Bleibende bleibe, weil sonst nichts blieb, Verwüstung in der Verwandlung, zuerst lauter Fahrstühle und dann keine Palazzi?

Ein Gefühl von Neid beschlich Dario. Das Gefühl war ihm fremd; er liebte die Signora - wie konnte er sie beneiden? Es gab viele Gründe, andere zu beneiden; am meisten beneidete man jene, die zu tun wagten, was man selber zu tun als richtig erkannt hatte und doch nicht tat. Zwei Narren und die gleiche fixe Idee! Tausende Irrenhäuser in der Welt, allein in den Irrenanstalten auf den Inseln San Clemente und San Servolo - die Narren Venedigs brauchen mehr als eine Insel - werden Hunderte betreut, aber einer glaubt, er sei Herr der Welt, der andere kriecht wie ein Wurm, den dritten jagen die Erinnyen des Aischylos: keine zwei, die von der gleichen Idee besessen sind, wenigstens die Narren sind Individualisten.

«Wir wollen sehen», sagte er.

Der Abend fiel, durch die offene Balkontür kam das Rattern der Bootsmotoren, der Wellenschlag der Vaporetti, der Sià premi! -Ruf der Gondolieri.

Beim Mädchen mit Blumenkorb hielt Dario inne. Francesca hatte ihm gesagt: «Immerhin möglich, daß die Kinder einverstanden sind. Du kannst doch der Signora keine Hochstapelei zutrauen.» Zu welcher Signora hatte er gesprochen - zu der hilflosen, die er ins Boot heben mußte, oder zu der Behenden, die auf die Leiter stieg?

EIN AMERIKANER namens Wilcox, Mr. Richard R. Wilcox, hatte sich bei der Signora angemeldet. Wohl oder übel mußte sie ihn empfangen, denn er hatte gesagt, sein Freund Paolo schicke ihn, my dear friend Paolo.

Warum hatte Paolo nicht selber angerufen? - sie hatte lange nichts von ihm gehört. Konnte Gutes von Paolo kommen? Früher hatte sie sich oft Vorwürfe gemacht, daß sie ihn unter ihren Kindern am meisten liebe. Sie liebte ihn nicht wie einen mißratenen Sohn, denn er war nicht mißraten, nur ein Junge, der ratlos vor seinem verdorbenen Spielzeug steht. Sie war stolz auf sein gutes Aussehen gewesen, seine gewinnenden Manieren, auch auf seinen Erfolg bei Frauen, aber sie hatte sich für ihn ein anderes Glück gewünscht als die Sicherheit in Betten und Salons. Hilfe für den Palazzo oder die Zustimmung, das eine oder andere Erbstück zu verkaufen, hatte er immer abgelehnt. Er hing an keinem dieser Gegenstände; sie vermutete, daß er, nach ihrem Tod, alle auf einmal versteigern wolle, eine großartige Auktion, der Palazzo Santarato zum ersten, zum zweiten, zum dritten, das würde ihn mit einem Schlag zum reichen Mann machen und von den Fesseln seiner Ehe befreien.

Sie hatte gerade eines der rückwärtigen Fenster geschlossen und sah ein Paar, das sich durch den Garten näherte. Mr. Wilcox hatte nichts von seiner Frau erwähnt: Schlechte Umgangsformen verstimmten die Signora.

Mr. Wilcox, ein schlanker Konfektionssechziger, entschuldigte sich nicht. Er überließ das Gespräch seiner sehr hübschen Frau, deren schlohweiße Haare sie noch jünger scheinen ließen, als sie war. Sie badete in einem Schaum von Gemeinplätzen: Venedig sei wonderful, das Essen im Fenice sei wonderful, aber die Gondolieri verlangten unverschämte Preise, und man könne vor lauter Touristen die Markuskirche nicht sehen, dagegen liebe sie die Venezianer, die seien wonderful.

Mr. Wilcox zollte dem Kunstsinn seiner Frau Bewunderung - «Regina treibt sich den ganzen Tag in den Kirchen herum» -, er selbst habe für derlei leider keine Zeit. Auch der Signora möchte er nicht die Zeit rauben; von seinem Freund Paolo ermutigt, my dear friend Paolo, möchte er wissen, ob sie gewillt sei, den Palazzo zu verkaufen, «möbliert» selbstverständlich, die Mauern seien ja «nicht viel wert». Als er die Verblüffung der Signora wahrnahm, die plötzliche Ausdruckslosigkeit ihrer Augen, sagte er, daß er sich der Schwierigkeiten bewußt sei, doch habe ihm Paolo versichert, diese seien nicht unüberwindlich, denn auch die anderen Erben wollten den Palazzo durch den Verkauf vor sicherem Ruin bewahren. Paolo denke nicht zuletzt an sie, das Alter, die Einsamkeit, die leidige Dienstbotenfrage - hier leistete Mrs. Wilcox ihren Beitrag, in Amerika sei die Dienstbotenfrage impossible.

Die Signora hätte gleich ablehnen können, aber sie hatte gelernt, den Verrat an seinem Preis zu messen.

«Welche Summe stellen Sie sich vor?» fragte sie.

«Wir haben von keiner Summe gesprochen.»

«Wollen Sie hier wohnen?»

«Nein, nein», sagte Mrs. Wilcox. «Wir wohnen auf der Jacht. Sie ankert gegenüber dem Bauer-Grünwald. Wenn Sie uns einmal das Vergnügen machten ...»

«Danke. Ich war noch nie auf einer Jacht.»

«Ich habe Interessen in Venedig», sagte Mr. Wilcox.

«Paolo möchte einsteigen.»

In milderem Licht erschien der Signora das Testament des Vincente Santarato. Sie erinnerte sich kaum noch an ihn und machte sich auch keine Vorwürfe, daß sie sich nicht an ihn erinnerte. Vielleicht hatte er sie doch geliebt: Ohne das Testament könnte Paolo sie jetzt ausbooten und «einsteigen». «Einsteigen» gehörte zu den Wörtern, die schlechte Manieren waren. Sollte Vincente sie aber nicht geliebt haben, Venedig hatte er geliebt. Vielleicht hatte er alles vorausgesehen: den verdunkelten Himmel und das Sterben der Fische und die frechen Inseln aus Sumpf und Sand und Geröll, welche die Venezianer Barenen nennen. Hatte er sie schützen wollen vor der Verbannung oder die Stadt vor der Vernichtung?, ein prophetischer Komplice.

«Was ist Ihr Geschäft, Mr. Wilcox?» fragte sie.

«Öl»

Bis zur Stunde hatte sie von dem Feind nur eine vage Vorstellung gehabt. In der Dämmerung werden Geschütze in Stellung gebracht, der Wind trägt das Rasselgeräusch der Panzer, herbstliches Laub knistert wie Feuer, eine Patrouille schleicht sich heran. Der Morgen, endlich, bringt das Ferne nahe. Der Feind hatte Gestalt angenommen. Marghera, Mestre, Malamocco, Murano, Malcontenta: die feindlichen M, wie der Buchstabe M hatten sie Beine, und Venedig war dem Himmel geöffnet wie der Buchstabe V, und Venedig war müde. Den ganzen Tag ziehen Öltanker an der Kirche des Erlösers vorbei, Redentore, zehntausend Tonnen, dreißigtausend, morgen sechzigtausend, die Lagune von Ölzisternen gesäumt, verglaster Eiter schwimmt auf dem Wasser, Eisengerüste wie flammende Riesenkerzen, die Hochhäuser starren aus blöden Augen, malocchio, der böse Blick.

«Öl?» sagte sie.

«Raffinerien. Progress-Oil. »

«Ich wußte nicht, daß sich Paolo für Öl interessiert.»

«Eine große Chance. Wir denken daran, die Verwaltung hier unterzubringen.»

«Es sind ja nur sieben Kilometern, sagte die Signora.

Sie hatte sich einen Ölmagnaten anders vorgestellt, fett und ölig. Mr. Wilcox war ein freundlicher Herr, der keine Zeit hatte und die Kirchen seiner Frau überließ. Was sollte er von Venedig wissen? Die Venezianer waren mißtrauisch; sie hatten sogar ihren Dogen mißtraut. Jedes Jahr mußten sich die Dogen von neuem mit dem Meer vermählen, sie warfen einen Ring in die See, und wenn sie die Treue zu Venedig brachen, wurden sie über brennenden Kesseln geblendet, neunzehn von ihnen verjagt, verbannt, verbrannt. Wer ohne Erlaubnis einen Eichenpfahl. in die Lagune trieb, wurde ins Gefängnis geworfen; wer einen faulen Apfel in die Lagune warf, wurde ausgewiesen; ein volles Jahrhundert lang durfte das Wort Lagune nicht ausgesprochen werden, wie «Gott» bei den Juden. «Sie gedenken nicht, den Palazzo abzureißen?» sagte sie.

«Es ist verboten. Das macht die Sache so kostspielig.»

Mrs. Wilcox hatte sich erhoben, bewunderte den Tizian und näherte sich der leeren Vitrine.

«Das Porzellan ist auf dem Dachboden», sagte die Signora.

«Ihre persönlichen Gegenstände. .. selbstverständlich ...», sagte Mr. Wilcox.

Ein Anflug von Müdigkeit überkam die Signora; ihr Herz hatte ihr in den letzten Wochen zu schaffen gemacht. Warum war Paolo so ungeduldig? Zweiundsiebzig sei die «Lebenserwartung», hatte sie neulich gelesen, zwei Jahre schon enttäuschte sie die Erwartungen.

«Kommen Sie», sagte sie, und trat, von ihren Gästen gefolgt, auf den Balkon hinaus.

Es war ein später Juninachmittag, die Luft lau, ein leichter Wind bewegte die Wellen. Weit draußen, im Nordosten, war der Himmel rot. Auch die untergehende Sonne war rot, hinter den Schornsteinen, eine rote Zielscheibe. Über dem Canal Grande ein schüchternes Blau, aber irgendwo, über den Fondamenta Santa Lucia - sie kannte die Stadt so genau, daß sie auch den Himmel über er Stadt kannte - ging das Blau in Schwarz über: die belagernde Armee, die, ihres Sieges sicher, vor den Toren der Stadt noch einmal rastet.

Die Signora hüstelte, obwohl sie keinen Hustenreiz empfand.

«Das ist die Pest», sagte sie.

Und dann sagte sie, was die meisten Venezianer denken, aber sie sagen es nicht, die Wahrheit ermüdet schnell. Daß man die Ölraffinerien hundert Kilometer weiter inland hätte errichten können, aber daß man dann weniger verdient hätte und deshalb lieber ein paar angenagte Bilder übermalt. Und daß in den letzten zehn Jahren das Wasser dreihundertmal aus seinen Grenzen getreten war. Und daß dennoch weiter nach Süßwasser gebohrt wird und das hohe Wasser noch höher steigt. Und daß die murazzi zusammenbrechen, weil Mauem alt sind und Wellen immer neu. Und daß die Spekulanten die Palazzi gleich im Dutzend kaufen, Renaissance in Quadratmetern. Und daß Geld Venedig nicht retten kann, Geld zerstört Venedig. Und daß der Mensch durstig ist, aber auch das Meer ist durstig. Und daß der eine verdienen will, der andere atmen, und daß sich, wer atmen will, zur Wehr setzt.

«Paolo hat Ihnen sicher gesagt, daß der Palazzo billig zu haben ist», sagte sie. Jetzt mußte sie wirklich husten. «Warum nicht? Seien Sie vorsichtig, der Balkon könnte zusammenbrechen.» Sie labte sich an der erschrockenen Bewegung der jungen Frau. Sie wies nach links, über den Kanal. «Warum kaufen Sie nicht den Palazzo Dario? Der ist berühmter und schon ganz schief, er wankt, er hat zu viel getrunken. Vielleicht ist es nicht verboten, ihn abzubrechen. Warum warten Sie nicht noch ein wenig? Bald können Sie auch den Tizian billig haben, das Mädchen ist schon ganz aussätzig, um die Nase.»

«Paolo ...», sagte Mr. Wilcox.

«Paolo kennt mich nicht», sagte die Signora.

Als sie wieder das Zimmer betraten, entschuldigte sie sich für ihre Heftigkeit. Auch Mr. Wilcox schien nicht alle Brücken abbrechen zu wollen. Man müsse, sagte er, die Dinge im großen Zusammenhang sehen. Fünfzigtausend Menschen, die sonst brotlos wären, hätten allein in Marghera Arbeit gefunden. Die Entfernung von Hamburg bis zum Suezkanal betrage beinahe vierzehntausend Seemeilen, nach Venedig seien es nur tausendvierhundert, warum solle Venedig hinter Genua und Augusta und Triest zurückstehen - «man kann es auch so sehen».

Die Signora begleitete ihre Gäste zur Tür, Mrs. Wilcox sagte, daß es wonderful wäre, die Signora auf der Jacht zu sehen.

«Passen Sie auf, die Treppen sind morsch», sagte die Signora.

Sie blieb in der Tür stehen und beobachtete Mr. Wilcox, der Mrs. Wilcox die Hand gereicht hatte. Sie hörte, daß Mr. Wilcox am Fuße der Stiege leise zu seiner Frau sagte: «A crazy old woman.»

JEDESMAL im Juni, seit zehn Jahren, hatte sie Romolo vom Bahnhof abgeholt; obwohl sie sich nicht ganz wohl fühlte. wollte sie es sich auch diesmal nicht nehmen lassen.

Vor zehn Jahren war der damals noch nicht Fünfjährige zum erstenmal allein gereist; seine Eltern hatten ihn in Mailand in den Zug gesetzt. Er hatte später oft gesagt, seine Ferien begännen erst, wenn er sie auf dem Bahnsteig erblicke.

Seit Tagen bereitete sich die Signora auf seinen Empfang vor. Sie liebte ihn, wie sie keines ihrer Kinder geliebt hatte. Alle Menschen haushalten mit ihrer Liebe, die einen bewußt, die anderen knausrig von Natur, reicher der eine, ärmer der andere; es ist nicht sicher, daß jene am meisten verschwenden, die am meisten besitzen. Bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa jammert die Mutter Jesu, weil nicht genug Wein da ist - da aber sagt Jesus zu ihr: «Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?» Jesus war kein Familienmensch. Seine Liebe war unerschöpflich, nur für seine Mutter hatte er keine Zeit. Die Signora fragte sich oft, warum sie den Enkel mehr liebte als ihre Kinder. Mit seinen schwarzen Locken, den breit gesetzten Augen und der hohen Stirn, dazu noch so groß, wie die Italiener nur auf den Gemälden ihrer Landsleute erscheinen, hatte Romolo in seiner Kindheit wie ein Botticelli-Jüngling ausgesehen, aber nach der Pubertät, in der die Menschen aus ihren langweiligen Larven schlüpfen, war seine Nase größer, sein Kinn schroffer geworden. Er gefiel ihr, aber es waren nicht Äußerlichkeiten, die ihr gefielen. Seine Klugheit war nicht aufdringlich, seine Fröhlichkeit nicht laut, seine Sauberkeit nicht einfältig. Warum sollte man alle gleich lieben? Heißt es nicht, daß man sich die Liebe verdienen muß? - man soll es der Liebe nicht schwermachen.

Sobald sie die Nachricht von seiner Ankunft erfahren hatte, setzte sie sich mit dem Gondoliere Carlo Paglia in Verbindung; die Heimfahrt von Santa Lucia gehörte zum feierlichen Prolog der Ferien. Sie kannte Carlo seit über dreißig Jahren, aber jetzt weigerte sich der Alte, eine Bezahlung anzunehmen. Fünftausend Lire verlangten die Gondolieri für die Stunde, billiger gaben sie es nicht. Manchmal, wenn die Signora die Gondeln vor dem Dogenpalast betrachtete, wo sie zwischen den Pflöcken auf Gäste wartend hin- und herschaukelten, beinahe wie im Winter - vierhundertfünfzig Gondeln waren.zu viel an der Zahl -, erschienen ihr die Gondolieri als seltsame Bettler: Wie Bettler streckten sie die Hände aus, gondola, gondola, und akzeptierten dann doch keine Lire weniger, als es ihr Stolz gebot. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage galt für sie nicht, sie ruderten über die Zeit hinweg - und dann mußte die Signora lächeln, denn auch sie glitt über die Zeit hinweg und gab es nicht billiger.

Als Carlo hartnäckig darauf bestand, ihr seine Dienste aufzudrängen - «wir haben Signor Romolo immer zusammen abgeholt» -, entschloß sie sich zu einem Kompromiß: Sie täuschte vor, daß sie in der Nähe von Santa Lucia zu tun habe er möge sie am Bahnhof erwarten. Sie nahm den Vaporetto bei Santa Mario del Giglio und fuhr zur Station.

Etwas mehr als zwanzig Jahre alt war der Bahnhof, für sie beinahe neu, aber er glich einem Nachtasyl im Bunker: flatternde Plakate, verwesendes Obst, zerbrochene Fenster, Schlafsäcke auf den Fliesen, schmutzstarrende Gestalten im langen Haar und mit geflickten Brillen, in Leintücher gehüllt wie indische Bettler, Rauschgiftsüchtige in trauriger Seligkeit vor sich hindösend, junge Männer in ausgemusterten Uniformen, Deserteure ohne Heer, wehleidige Landsknechte, Demonstranten auf der Suche nach einem Unrecht, lieblos knutschende Jungen und Mädchen, unbezahlte Huren, Fremdarbeiter auf ihrer gebündelten Habe hockend, unterwegs nach Sizilien, so fremd hier wie in der Fremde, Emigranten alle, Ausgetriebene und Herumgetriebene, die nicht reisen, sondern fliehen.

Romolo erblickte die Signora von weitem. Er umarmte sie, küßte sie auf die Wangen - «du siehst ja fabelhaft aus, du wirst immer jünger». Nachdem er Carlo beinahe ebenso überschwenglich begrüßt hatte, half er ihr in die Gondel.

Obwohl sie ihn manches fragte, sich nach seinem Vater und seiner Mutter und seinem Bruder Remus erkundigte, obwohl er sich fröhlich gab wie immer, sprach er wenig. Während die Gondel durch einen Seitenkanal, einmal an einer grotesken Verkehrsampel haltend, dem Canal Grande zuglitt, streifte sein Blick über alte Mauern und neue Häuser, über Abfalleimer, Cafés, Holzkisten, Löwen, zu den Balkonen empor und den Wäschefahnen, begierig entdeckend, was er längst kannte. Nur bei der offenen Tür der Feuerwehrstation, wo die roten Motorboote aneinandergereiht waren, sagte er: «Die habe ich gern! Erinnerst du dich, ich wollte Feuerwehrmann werden in Venedig.» Früher hatte es sie bekümmert, daß er selten von seinem Heim in Mailand erzählte. Indessen hatte sie sich damit abgefunden: Auch junge Menschen wollten zuweilen alles hinter sich lassen, und wer sollte sagen, wieviel oder wie wenig dieses «alles» sein mochte? Erst als sie beim Abendessen saßen - die Signora hatte die Küche Emilia überlassen, der Putzfrau, die sonst zweimal in der Woche einige Stunden lang für Sauberkeit und Verwirrung sorgte -, beantwortete er ihre Fragen.

Sein Vater, sagte er, verkaufe jetzt Automobile, vertrete jetzt vielmehr eine deutsche Firma. Er sagte «jetzt» - heute deutsche Automobile, gestern eine englische Versicherung, morgen eine amerikanische Produktion, hoffnungsvolle Spielereien, hoffnungslos zum Scheitern verurteilt. «Mama war von meinen guten Noten überrascht», sagte er, «vier Einser, fünf Zweier, nur ein Dreier, und das in der blöden Mathematik» - er sagte «überrascht», aber was sonst sollte sie sein, da sie wohl das ganze Semester nicht gefragt hatte, die Tage waren ausgefüllt mit Anproben und Partys und shopping, mit Friedensvermittlungen zwischen Paolo und ihrem Vater und mit der Jagd nach Paolos Geliebten.

Erst als das Gespräch auf Remus kam, wurde er gesprächiger. Er ließ den Ossobuco, sein Leibgericht, kalt werden, lehnte sich zurück, spielte mit der Serviette. Die Signora sah ihm an, daß er, indem er von dem um zehn Jahre älteren Bruder sprach, zwischen Bewunderung und Kummer schwankte. Das Studium habe Remus endgültig an den Nagel gehängt, seit zwei Jahren beschäftige er sich mit einem Film, bei dem er Regie führen wolle, «na, du weißt ja». Er komme - Bewunderung - mit Leuten zusammen, von denen man nur in den Zeitungen lese, aber die meisten seien - Kummer - «ganz gräßliche Gestalten››, und es käme doch nichts dabei heraus, kein Meter Film bisher, Remus habe - Bewunderung - «tolle Ideen», aber im Winter sei er – Kummer - drei Wochen lang «glatt verschwunden» gewesen, man habe schon die Interpol verständigen wollen - «die internationale Polizei, weißt du» -, und nach seiner Heimkehr habe er die Möbel seines Zimmers angezündet,

«richtiges Kleinholz. Ich komme übrigens gut mit ihm aus», sagte er und wandte sich dem Ossobuco zu.

Als sie in den Salon zurückkehrten, wehte die kühle Abendluft ins Zimmer. Er wollte ihr einen Schal holen, aber sie ließ es nicht zu, denn die Schubladen ihrer Kommode waren alles andere als präsentabel: Tücher und Seidenpapier und Bindfaden und Photos und Strümpfe und Klebstoff und kleine Banknoten. Wieder in der Tür, sagte sie:

«Kennst du einen Mr. Wilcox?»

«Den Amerikaner mit der tollen Jacht?»

«Ja, sie ankert vor der Giudeca.»

«Glaubst du, daß ich sie mir einmal ansehen kann? Er war ein paarmal bei uns. Papa denkt jetzt ans Ölgeschäft.»

«Dein Vater hat ihn zu mir geschickt. Er will ihm den Palazzo verkaufen.»

Vielleicht war ihr Herz voll, vielleicht wollte sie Paolo denunzieren, vielleicht war sie neugierig, etwas Spionage: Hatte man in Mailand von dem Plan gesprochen? Oder sie wollte nur wissen, was Romolo von dem Attentat dachte. Sie hatte einen einzigen Verbündeten, Dario Ortelli, und der dachte nicht anders als sie. Romolo war vierzehn, der Palazzo vierhundert.

Sie bereute, was sie gesagt und daß sie es am ersten Abend gesagt hatte. Das Blut stieg Romolo zu Kopf, es zuckte um seinen Mund, wie bei Kindern, die nicht wissen, ob sie weinen sollen. Zorn und Scham und Angst sprudelten aus seiner Seele. Zuerst sagte er nur, der Amerikaner habe ihr sicher «ein Märchen erzählt», doch gleich darauf vergaß er jede Rücksicht auf seine Eltern, sprach er von «Gemeinheit», schien er ihnen die Gemeinheit durchaus zuzutrauen: die «gräßlichen Leute», das sähe seinem Vater ganz ähnlich, und Mama habe schon immer gesagt, der Palazzo koste zuviel - «als ob sie dir etwas schenken würde!» Er verstummte. «Oder ... mußt du den Palazzo verkaufen?»

«Ich muß gar nichts. Und ich werde gar nichts. Du hast mich nicht ausreden lassen.» Sie schmunzelte. «Ich habe Mr. Wilcox hinausgeworfen.»

Er sprang auf, lief auf sie zu, wie früher, als sie ein Geschenk hinter ihrem Rücken zu verbergen pflegte.

Jetzt bereute die Signora nicht mehr, daß sie Romolo eingeweiht hatte. Sie umarmte ihn, und er preßte sie an sich.

Später gingen sie auf den Balkon hinaus, und sie erzählte, wie sie Mrs. Wilcox erschreckt hatte; die hatte wirklich geglaubt, der Balkon werde gleich in den Kanal stürzen. Er lachte schallend.

Ein Vaporetto zog über das dunkle Wasser hinweg, als hätte sich ein beleuchtetes Haus auf den Weg gemacht. In seinem Kielwasser schaukelte eine Barke, von zwei Männern gerudert, mit Girlanden von matten grünen und roten und gelben Glühbirnen geschmückt. Drei Männer saßen an einem Tisch, auf dem eine Gitarre und eine Mandoline lagen, Heimfahrt von einer Serenade, eine schwimmende Kneipe, die ihre Gäste ausgespien hatte. Im Haus, schräg gegenüber, einem mit Efeu bewachsenen Quaderblock, waren alle Fenster erleuchtet, nun sprangen die Motoren der wartenden Boote an.

«Auch Dorothy Ginsburg möchte wahrscheinlich den Palazzo haben», sagte die Signora. «Sie hat nicht genug Platz für ihre scheußlichen Bilder.»

«Pech», sagte Romolo.

Und wieder eine Stunde später lag die Signora wach in ihrem Bett. Die Tür zu Romolos Zimmer war angelehnt; sie pflegte sie, nachdem er eingeschlafen war, insgeheim zu öffnen. Zwei Monate im Jahr atmete jemand nebenan.

Sie war in den letzten Jahren mit der Wahrheit nicht immer zimperlich umgegangen, aber die Unwahrheit konnte ein Vakzin sein, das einen bewahrte, sich selbst zu belügen. War ihr der Palazzo nur ein Heim, Besitz, Gewohnheit, Erinnerung? Für Romolo konnte er das alles nicht sein; noch wohnte er in ungebauten Häusern. Sie fand keinen Schlaf, denn von Jugend an schlief sie schwerer ein in Stunden des Glücks als in Stunden der Sorge.

Geschichtsschreibung ist der Versuch zu ergründen, warum der Mensch zerstört, was er aufgebaut hat. Die Geschichtsschreiber suchen den Beginn des Untergangs von Venedig im sechzehnten Jahrhundert, weil sie meinen, wer die Macht verliert, verlöre das Glück.

Ich denke eher an Napoleon. Der Imitator der Imperatoren, der revolutionäre Reaktionär, das Genie des Plebejertums hat Venedig mit einem Haß verfolgt, der unerklärlich wäre, wenn man nicht wüßte, daß Venedig immer den Haß der nouveaux messieurs herausgefordert hat. Der neue Mensch haßt den alten, weil er selbst der alte ist. Er zerrt an der Vergangenheit, die ihn bindet. Venedig ist unveränderlich. Deshalb hat es, in Schwäche noch und Demütigung, die Veränderung in Frage gestellt. Was gestern überlebte, das mag auch in Zukunft überleben. Man haßt nichts so wie das Überlebende.

«Non voglio più», hatte Napoleon gesagt, Venedigs Attila zu sein hatte er sich gerühmt. So viel Haß wegen etwas unschuldiger Schönheit? Wie alle Eroberer, verkündete er eine neue Ethik; in jedem Jahrhundert wird ein- oder zweimal eine neue Moral proklamiert. Sie ist verführerisch, diese neue Moral, denn mag sie auch nichts Gutes verheißen, so läßt sich doch nicht leugnen, daß die müde Sittlichkeit der Erneuerung bedarf. Die neue Moral will auf die Schönheit nicht verzichten, und muß in ihr doch den Feind erblicken. Schönheit ist erprobt, Moral noch ungewiß. Schönheit ist zu alt, um im Kinderzimmer unmündiger Ethik Purzelbäume zu schlagen; weil ihre Ewigkeit dem Umsturz widersteht, muß sie vernichtet werden. Grimmig trotzt die unwandelbare Ästhetik dem lärmenden Ethos. Ethos ist revolutionär, Ästhetik ist traditionell; sie können sich nicht verstehen.

Napoleons plündernde Horden entführten die herrlichsten Gemälde Venedigs in den Louvre, der achtäugige Löwe wurde in den Dome des Invalides gestohlen, die sanft trabenden Bronzepferde des Markusplatzes sollten auf dem Arc de Triomphe paradieren, das Laub der entlaubten Stadt ein Lorbeerkranz für den Eroberer. Napoleon wollte Venedigs Schätze nicht vernichten, gefährlich waren sie nur in Venedig. Er scheiterte. Gemälde und Löwen und Pferde kehrten zurück: Waterloo und Ararat.

Was Napoleon nicht vermochte, das gelang zwei venezianischen Grafen und einem venezianischen Senator. Mitten im Ersten Weltkrieg begann man, einen Gürtel von Fabriken um Venedig zu legen. Bald jedoch genügte das Festland der Habgier nicht mehr, die Lagune mußte aufgefüllt werden, mußte in Festland sich verwandeln. Das seichte Wasser war dem Vorhaben günstig. Zwanzig Zentimeter, und schon rief es von den Masten der Eroberer: «Land!» Vor den Toren der Stadt, in Mestre und Marghera, lebten damals zwanzigtausend Seelen. Heute sind es siebenmal mehr, an die hundertfünfzigtausend.

Aber das Wasser versickerte nicht, es stieg. Die Gezeiten, bestimmt von Mond und Sonne, lassen sich nicht betrügen, der Wechsel von Ebbe und Flut, das Steigende und das Sinkende sind das Natürliche, im Menschenleben und im Leben der Elemente.

Die Flut war, solange sich der Mensch mit ihr verband, milde gestimmt gewesen, bereit, sich zurückzuziehen zu ihrer Zeit. Flut und Ebbe teilten sich in den Besitz der Stunden. Als die Flut merkte, daß der Mensch sie übertölpeln wollte, wurde sie gewalttätig. Schon in meiner Jugend brandete sie hier und da grollend gegen die Schutzwälle, die murazzi, stieg sie alle fünfzehn bis zwanzig Jahre zu Hochwasser, aber das waren nur Warnungen gewesen, si vis pacem, para bellum. Nun, im Angesicht einer übermächtigen Armee, entschloß sie sich zum Guerillakrieg. Wie der kluge Stratege, der, ausweichend vor dem Stärkeren, Schleichwege wählt, so wogt jetzt das Meer über die Plätze und Straßen Venedigs, die Campi heißen und Calli und Campielli und Salizzade und Fondamente, weil in Venedig nichts so heißt wie woanders.

Schneller als früher schmilzt das Eis der Arktis und Antarktis, die Weltmeere steigen jedes Jahr um anderthalb Millimeter; dem Laien scheint das wenig, es ist viel. Der Boden sinkt, doch an den Küsten der Adria sinkt er tiefer als in anderen Regionen. Die Fälscher, die ich kenne, ein Heer von Spekulanten und Statistikern und Städteplanern, neue Menschen auch sie, sagen, die Sussidenza, das Sinken des Bodens, betrage hier zwei Millimeter, aber in Wahrheit sind es fünf und sieben und acht.

Der Verbündete der Flut ist die Ebbe. Solange ihr nicht zu viel zugemutet wurde, sog sie den Schmutz der Stadt auf und trug ihn hinaus ins offene Meer. Aber als man von ihr verlangte, sie möge in täglicher Fronarbeit alles hinausschleppen, was Venedigs Nachbarn in die Lagunen spien, das Öl und die Exkremente und das Glas und das Holz und den Auswurf der Schiffe, da wählte sie die moderne Form des Krieges, den Streik. Der Guerillakrieg der Flut, der Streikkrieg der Ebbe - meine arme Stadt ist nie arm gewesen an Symbolen. Statistiker berechnen, was sie nicht ändern können. Die Geologie spricht von Hochwasser, wenn das Wasser siebzig Zentimeter höher steigt als sein natürlicher Spiegel. Nun steigt und steigt es, ohne Unterlaß. Drei- oder viermal im Jahr melden die Geologen Hochwasser, die Venezianer, die kein Zentimetermaß bei sich tragen, erfahren es zehn- und zwanzigmal. Im letzten Jahrzehnt trat die' Flut vierhundertzweiundachtzigmal über die Schwelle der Piazza, dreizehn Mal stieg sie auf über hundertzwanzig Zentimeter. Zu Beginn des Jahrhunderts stand Venedig an manchen Stellen um beinahe dreißig Zentimeter höher als heute, der Campanile ist um vierzehn Zentimeter «kleiner» geworden. Der Schrecken wird erst schrecklich, wenn er sich bescheidet. Das Unglück scheint erträglich, wenn es nicht zur Katastrophe steigt, die Katastrophe in Raten ist keine, die Barbarei, die einen Hauch von Leben zurückläßt, gilt als human, und zu dem Wort Vernichtung haben wir das Wort «total» gefügt, um zu sagen, daß wir die Vernichtung dulden, wenn sie nicht gänzlich ist.

Zahlen sind das für andere,für uns ist es die Trauer. Im Winter versinkt meine Stadt in Melancholie. Da hebt sich die bunte Dekke, aus Menschen gewoben, und ihr Kummer wird sichtbar. Die Plätze und die Straßen sind von Brettern und Planken und Latten gesäumt, Hunderte von kleinen Gerüsten in A-Form, auf sie wird man Bretter legen. Man könnte glauben, daß hier ein Bau sich vorbereitet, aber es ist das Holz, aus dem der Sarg Venedigs gezimmert wird. Die Bretter sind in die Straßen geplant für die Überschwemmung, beinahe als stellte man entlang der Bahngeleise Särge auf, noch ehe der Zug entgleist ist. Gerüste der Resignation, die Sintflut kommt sicher, rette sich, wer kann! In keiner Stadt kleben so viele Verordnungen an den Wänden - «Il sindaco ordina ...» -,es ist wie im Krieg, als man den Menschen sagte, wie sie sich verhalten sollten bei Bombenangriff und Sirenengeheul und Verdunkelung. Sintflut kommt von Sündflut, doch hieß sin ursprünglich auch mächtig,gewalttätig, immerwährend, wie es die Sünde eben ist.

Nun ja, man hätte Venedig in ein Rotterdam des Südens verwandeln können. Im Hafengebiet Venedigs laufen sieben Eisenbahnlinien, sechs Autobahnen, sieben Staatsstraßen und sämtliche Binnenschiffahrtskanäle Italiens zusammen, hosianna! Rotterdam? Noch wagte man es nicht. Und so wurden Kanäle gebaut, achtzehn Kilometer lang, fünfzehn Meter tief, hundertachtzig Meter breit, damit die Schiffe in Venedig anlegen, damit sie parken können vor den Ölzylindern wie die Automobile vor den Villen der Vorstädte, damit, was die Betonungeheuer brauchen, zu ihren Füßen entladen, und was sie erzeugen, verladen werden kann zu ihren Füßen. Zweiundvierzig Kilometer Hafendämme schon heute, sechzig Kilometer Hafenstraßen, zweihundertzehn Kilometer Hafenschienen. Vor einem halben Jahrhundert hat die Flut, die den Strand des Lido spülte, zweieinhalb Stunden gebraucht, um Marghera zu erreichen, nun rollt sie in vierzig Minuten an Venedig vorbei.

Die belagernden Heere müssen versorgt werden. Menschen und Maschinen wollen trinken: Das ist die Logik der Logistik. Die Fabriken und die Raffinerien und die Arbeiterhäuser und die Bürogebäude brauchen Süßwasser. Deshalb erschloß man an die hundert Arterienquellen, tiefer und tiefer, dreihundert Meter tief in das Meer drangen die durstigen Bohrmaschinen; entleerten Säcken gleich fallen die Schächte zusammen, immer tiefer sinkt der Grundwasserpegel, das Kissen fortgezogen unter dem Kopf der Schlafenden.

So hatten es, sagt man, die venezianischen Grafen nicht gemeint. Das ist das Los der Erfinder und Pioniere: Sie wollen den Besen erproben und proben die Sintflut. Sie planten nur, heißt es, eine Metallindustrie zu errichten, ähnlich den Glasbläsereien von Murano, und den Venezianern wollten sie Brot geben. Wenn sich die Reichen bereichern wollen, dann sagen sie, sie wollen den Armen helfen, und ehe die Armen die Reichen auffressen, helfen sie ihnen, Fett anzulegen. Am Ende kann der eine seiner Habgier, der andere seinem Neid nicht Einhalt gebieten. Weil es keinen kümmerte, was aus Venedig werden sollte, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die kleinen Fabriken niedergerissen, Individualisten wurden verjagt, das Meer wurde ausgedörrt, die Metallindustrie mußte weichen, die Chemie trat in ihr Unrecht.

Für das, was sich jetzt begab, das tödliche Attentat, fand man später das Wort Umweltverschmutzung. Wer möchte noch das schöne Wort Umwelt, den Wörtern Brüderlichkeit und Barmherzigkeit, Nähe und Natur ähnlich, anders als im abfälligen Sinn gebrauchen? Schöne Welt, häßliche Umwelt, als wäre es zweierlei! Umweltopfer, als wäre die Umwelt ein Urwald! In Venedig fordert die «Umwelt» mehr Opfer als in irgendeiner anderen Stadt Italiens. Die höchste Luftverschmutzung, die noch zu ertragen sei, setzten die Regierenden mit Null Komma drei auf eine Million Luftteile fest. In Venedig Null Komma neun Schwefeloxyd auf den Kubikmeter - ein volles Milligramm wäre das Ende. Auf Grund der Kapillarwirkung steigt das Wasser an den Wänden hoch, das Salz zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, Sulfonamide und Azide; und rollt das Wasser zurück, hat es seine verheerende Wirkung schon getan, Venedig wie ein polnisches Dorf nach dem Angriff der Kosaken. Die Algen verschwinden, das Wasser trägt die Leichen der Fische, tot fallen die Vögel von den Bäumen, und froh entdecken die Touristen, daß die Mückenplage aufgehört hat: Nicht einmal die Mücken können überleben.

Plünderungen, wie zu Zeiten der napoleonischen Kohorten, wären beinahe Rettung. Dem Steintod können die Steine von Vicenza, das Rot Veronas, das bianco d'Istria nicht widerstehen, Ziegel um Ziegel bricht, cuci-scuci, Karies der Mauern. Das Gift, das Umwelt heißt, vernichtet imJahr sechs von hundert Marmorfassaden und Marmorwänden und Marmorböden, fünf von hundert Fresken und Möbeln, drei von hundert Gemälden auf Leinwand, zwei von hundert Gemälden auf Holz. Ein Drittel aller Kunstwerke ist tödlich verwundet.

Was weiter? Die Zerstörung gibt sich menschlich. In einem Museum ist Platz genug für Schönheit, aber nur Ratten können in einem Museum hausen. Wenn ihr nicht in einem Museum leben wollt, müßt ihr weichen, wollt ihr in einem Museum leben, müßt ihr verhungern! Räumt Venedig, und es wird erhalten bleiben, oder bleibt in Venedig, und ihr werdet vergiftet! Wollt ihr euch dem Fortschritt widersetzen? Wozu braucht Venedig ein Spital, da es so teuer ist, von Marghera im Motorboot nach Venedig gebracht zu werden, und im Taxi nur ein Katzensprung nach Mestre. Schließt die Hotels! - ihr könnt in Mestre wohnen und in einem halben Tag Venedig besichtigen. Es ist unmenschlich, Tintoretto zu schützen und Arbeiter brotlos zu machen. Was habt ihr gegen die Dekadenz der Mauern, da sie doch so pittoresk ist, und überdies auch noch eine Lehre für jene, die sich dem Fortschritt widersetzen? Stellte man wieder her, was schon vernichtet wurde,gäbe es Arbeit für Hunderttausende, aber das hieße, daß man zusammensetzen kann, was zerschlagen wurde, und Wunden nicht tödlich sein müssen und Neues entstehen kann auf dem Boden des Alten und ein neuer Glauben etwas anderes heißen darf als Unglauben, und am Ende gar, daß San Francesco della Vigna Esso überleben wird. Non voglio più! Im Jahre zweitausend gibt es Venedig nicht mehr.

LAURA HILL-SANTARATO fand am Morgen des achten Juni unter dem Türspalt den Brief ihrer Mutter. Der Hauswart, einem Trinkgeld nicht abhold, hatte ihr entgegen New Yorker Gepflogenheit die Post gebracht.

Es war halb elf; der Brief mußte wohl schon eine Stunde dagelegen haben, aber sie pflegte sich den Tag zu verkürzen, indem sie den Morgen verlängerte.

Als sich Colonel Edward E. Hill nach vierzehnjähriger Ehe aus dem Leben davongemacht hatte, wie er sich früher am Abend und zuweilen auch des Nachts davonzuschleichen pflegte, hatte sie seinen Tod mit verhaltener Erleichterung aufgenommen.

Sie hatte ihn, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in Venedig kennengelernt. Viele Italiener hofften damals auf die Amerikaner, und daß Major Hill in geheimer Mission in Venedig weilte, ließ ihn nicht nur der jungen Santarato als eine romantische Figur erscheinen. Schon am Tag der Hochzeit folgte Laura ihrem schmucken, wenn auch beträchtlich älteren Major in die Staaten. Mehrere Jahre führten sie ein Wanderleben: Armeelager in Oregon und Kentucky und Nebraska, auch in Washington waren sie gewesen, in Tennessee in einem God damned hell hole, das Paris heißt. Ebenso stetig wie Ed auf der militärischen Leiter emporkletterte, kletterte der Alkohol in seinem Blutspiegel nach oben. Er starb zweimal.

Eines Morgens, sie lebten schon eine Weile auf Long Island bei New York, wurde Laura ins Leichenschauhaus gerufen, wo sie Ed pflichtgemäß identifiziert hätte, hätte er es nicht selber getan. Da lag er hingestreckt auf einem riesigen Eisblock, neben anderen Toten, die man in der Nacht eingeliefert hatte. Waren das jedoch verläßliche Tote, erwies sich Ed als so unverläßlich, wie er es eh und je gewesen. Kaum hatte sich ihm Laura fröstelnd genähert, als er die Augen aufschlug und sich aufrichtete. Sein Herz, in Alkohol wohl konserviert, hatte, nach einem Gelage von gut zwölf Stunden, den Dienst nur scheinbar quittiert.

Es verging ein weiteres Jahr, bevor Ed den Tod endlich so ernst nahm, wie es andere gleich das erste Mal tun. Diesmal fiel er bei einer Party um, das Martini-Glas in der Hand: Hier kannte ihn jeder, Laura brauchte ihn nicht zu identifizieren.

Das letzte Jahr, zwischen Tod und Tod, hatte sie nicht mit ihm geschlafen, weil sie bei seiner Berührung regelmäßig von Schüttelfrost befallen wurde, vermutlich in der Erinnerung an die Eisblöcke mit den verläßlichen und einem unverläßlichen Toten.

Nach seinem Tod hatte die hübsche, dunkelblonde Frau, hochgewachsen wie es ihr Vater gewesen war, schlank, aber mit ansehnlichen Brüsten, so viele flüchtige Liebesaffären unterhalten, daß sie in ihren Träumen die früheren Liebhaber nicht mehr an deren Gesichtern, nur noch an ihren Geschlechtsteilen erkannte. Sie träumte oft. Ihre Erwartungen, in der Jugend relativ bescheiden, hatten sich immer anspruchsvoller gestaltet - wenn sich die Bescheidenheit nicht lohnt, wird man unbescheiden. Laura war immer einsamer geworden. Den Gedanken, in ihre Heimatstadt Venedig zurückzukehren, hatte sie bald nach Eds Tod verworfen, obwohl ihr dort ihre Witwenpension, in Dollars ausbezahlt, ein luxuriöses Leben gestattet hätte. Der Gedanke an Venedig war mit ihrer Niederlage verbunden; sie dachte mit Stolz, aber ohne Wehmut an ihre Stadt, wie an eine verfallene Burg, in der die Vorfahren gehaust hatten.

Nachdem sie Ed im Heldenfriedhof von Arlington begraben hatte, einer vorzüglichen Ruhestätte, weil die toten Helden nichts zu zahlen brauchen und von ihren Angehörigen weit entfernt sind, übersiedelte Laura in eine mit Geschmack ausgestattete Zwei-Zimmer-Wohnung, East Seventieth Street. Sie richtete sich darauf ein, im Land, wo die Witwen eine beinahe so gefürchtete Minderheit sind wie die Neger, als Witwe unter Witwen zu leben. Je länger indes ihr Witwendasein währte, desto herrlicher erschien ihr der Verblichene; er hatte ihr für Langweile nie Zeit gelassen, während sich jetzt die Langweile bei ihr einmietete.

Deshalb begann sie auch ihren Tag zu so fortgeschrittener Stunde - den Schlafrock umgeworfen, hellblaue curler im Haar, hielt sie Ausschau nach der Post, die meistens aus aufdringlichen Werbeprospekten bestand und sie auch heute enttäuschte.

Sie öffnete den Brief nicht sogleich, sondern gab sich vorerst ihrer täglichen Routine hin: Der Kaffee wurde auf den Herd gestellt, der Orangensaft dem Kühlschrank entnommen, der raffinierte Kochapparat für ein Dreieinhalb-Minuten-Ei reguliert, die am Abend zuvor auf dem gedeckten Küchentisch umgestülpte Tasse zurechtgerückt, das Wasser in die Badewanne gelassen. Beim Frühstück blätterte sie noch zerstreut in der Daily News, die sie in der Nacht nach Hause gebracht hatte; dann erst, den Brief in der Hand, begab sie sich in das rosagekachelte, mit Flaschen, Fläschchen, Kämmen, Bürsten, Tiegeln, Salben, Spiegeln und Spiegelehen reich staffierte Badezimmer.

Nackt vor dem Spiegel stehend, gab sie sich abermals der täglichen, schier masochistischen Übung hin. Sie prüfte die Zahl der Falten im Gesicht und am Hals, hob die Arme hoch, um festzustellen, ob die Haut zwischen Arm und Körper über Nacht nicht schlaffer geworden war, und dies etwa auch am oberen Teil ihrer Schenkel, maß, sich umwendend, die Senkung ihres Gesäßes; nur mit den Brüsten, von den Jahresringen verschont, war sie auch heute zufrieden. Im Badewasser wich, wie gewöhnlich, ihre üble Stimmung; wie gewöhnlich kam sie zu dem Schluß, daß ihr Körper in liegender Position am besten aussah, und wie gewöhnlich dachte sie, daß sie im Bett noch sehr wohl gefallen könnte, nur der gemeinsame Weg dorthin war beschwerlicher geworden. Nun, endlich, wandte sie sich der Lektüre zu.

Es war keiner der langweiligen Briefe ihrer Mutter, in denen diese, selten genug, von ihrem Gesundheitszustand, einem bevorstehenden Besuch Romolos, der Abwesenheit Paolos und Claudias, gelegentlich von einem künstlerischen Ereignis und, unausbleiblich, vom entsetzlichen Zustand des Palazzo berichtete. Dem Palazzo war freilich auch dieser Brief gewidmet. Die Baufälligkeit des Hauses habe nun einen «lebensgefährlichen Zustand» erreicht, und da Paolo «bekanntlich» nicht helfen wolle oder könne, müsse man sich zu einer «entscheidenden Operation» entschließen. Diese Operation aber heiße Mädchen mit Blumenkorb. «Ich will keinen Centesimo mehr, als mir zusteht», schrieb die Signora, ihr Viertel aus dem Erlös des Tizian wolle sie «bis zur letzten Lire» auf die Rettung des Palazzo verwenden - «bevor Du Deine Entscheidung triffst, bitte ich Dich, Deine eigenen Interessen zu bedenken. Dein Viertel aus dem Verkauf würde Dich zu einer wohlhabenden Frau machen, sicher wäre es mehr als genug für die Weltreise, die Du Dir, ich weiß, seit Jahren wünschst. Zugleich würde aber, woran Du vielleicht nicht denkst, der Wert des Palazzo erheblich steigen, was Euch allen nach meinem Tod - Doktor Einaudi ist mit meinem Herzen durchaus nicht zufrieden - beträchtliche Vorteile bringen würde.» Die Signora schloß mit der Versicherung, daß Laura, trotz dem dringenden und günstigen Angebot, das erste unter den Kindern sei, an das sie sich wende:

«Wenn wir uns einig sind, würde es Paolo und Claudia ziemlich schwerfallen, wieder einmal nein zu sagen.»

Der Brief beschäftigte Laura den ganzen Tag. Sie hatte nichts zu tun, nicht einmal der benachbarte supermarket lockte; ihre Tiefkühltruhe war voll - das eisige Magazin, in dem nichts verdirbt, verdirbt den Zeitvertreib.

Je länger sie auf sich gestellt war, desto schwerer war ihr jeder selbständige Entschluß geworden, sei es, daß sie für die Einsamkeit nicht geschaffen war, sei es, daß sie mit Entschlüssen spielte, wie man Patiencen legt. Mit der gutgewachsenen Negerin, die just heute ihren Putztag absolvierte, konnte sie nicht vom Tizian sprechen; Kleopatra hatte alle Hände voll zu tun mit ihrem dreizehnjährigen Sohn, dessen Bedarf an Marihuana unerschwinglich war und den sie auch heute mitgebracht hatte. Lauras Freundinnen, die sie ohnedies mit einer gewissen Herablassung behandelte, waren tagsüber mit ihrem Haushalt oder ihrem Beruf beschäftigt und vor dem Abend kaum geneigt, Ratschläge zu erteilen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als die nächtliche Stunde abzuwarten, in welcher der Telephonapparat stets lebendig wurde; da waren Geraldine und Louella und Patricia, mit denen sie zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens ihre Fernseherfahrungen zu besprechen pflegte - ob der Film aus den fünfziger Jahren noch genießbar gewesen sei, die round-table-conference etwas Neues gebracht oder die Jonny-Carson-show den Erwartungen entsprochen habe.

Geraldine war entzückt von der Idee, insbesondere von der Aussicht auf eine Weltreise, bei der Laura leichterdings einen Mann finden würde - «ich fahre mit, als Anstandsdame» -; Louella warnte sie davor, auf die Schalmeien der tricky old woman zu hören, sich mit der ganzen Familie zu überwerfen und den Tizian in einer Panik, vermutlich unter seinem Wert zu verkaufen; Patricia, die nie in Venedig gewesen war und der sie erklären mußte, daß Tizian ein ziemlich bekannter Maler gewesen sei, hatte keine Meinung. Wie das nach Meinungsumfragen meistens der Fall ist, war Laura am Ende so klug wie zuvor; sie beschloß, die Sache zu überschlafen.

Ihre Entscheidung war zusammengebraut aus Emotionen und Überlegungen, wobei die Überlegungen die Emotionen einzuholen versuchten.