3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

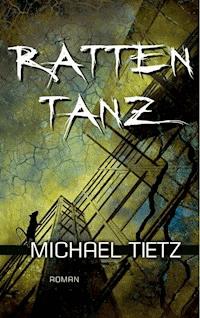

- Herausgeber: Bookspot Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Edition 211

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

23. Mai, 07:00 Uhr. An einem ganz normalen Frühlingsmorgen beginnt der globale Albtraum: Das weltweite Stromnetz bricht von einer Sekunde auf die andere zusammen. Sämtliche Kommunikationssysteme kollabieren, urplötzlich stürzen Flugzeuge vom Himmel, innerhalb von Stunden regieren Chaos, Gewalt und Anarchie. Es geht um das nackte Überleben in einer bis dahin unbekannten Welt - aber nur die wenigsten scheinen dieser Herausforderung gewachsen. Gibt es Hoffnung für die Menschheit oder werden am Ende nur die Ratten triumphieren?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1501

Sammlungen

Ähnliche

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, oder Video, auch einzelner Text-und Bildteile.

Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.

Copyright © 2009 by Bookspot Verlag GmbH

Satz/Layout: Peter Hänssler

Covergestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock

Lektorat: Eva Weigl

eBook: Jara Dressler

ISBN 978-3-937357-44-7

www.bookspot.de

Michael Tietz

Rattentanz

Roman

BOOKSPOT VERLAG

Prolog

»Bringt das Schwein endlich raus!«

»Er soll hängen!«

»Ja! Hängt ihn auf!«

Die Rufe vor dem Gasthaus wurden von Minute zu Minute lauter. Schon machten zwei Männer Anstalten, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollten gerade hinunter in den Gewölbekeller steigen und den Verurteilten seiner gerechten Strafe zuführen, als sich die schwere Holztür des Wirtshauses öffnete. Augenblicklich kehrte Stille ein.

Wie in der Nacht festgelegt, hatten sich fast alle Einwohner Wellendingens Punkt sechs am Abend hier versammelt, hier auf der kleinen Wiese, zwischen dem einzigen Gasthof des Dorfes und dem Ehrenbach. Nachdem sie ihn verurteilt hatten, wollten sie ihn nun auch hängen sehen. Einige Halbwüchsige standen auf Fahrzeugdächern und warteten auf das, was sie bisher nur aus Filmen kannten. Die Ziegen, denen die Wiese seit Kurzem gehörte, standen in ihrem Verschlag und beäugten das fremde Konstrukt: ein aus alten Balken zusammengezimmerter Galgen, der sich drei Meter hoch über ein mehr als mannshohes Podest erhob.

Zwei Männer führten den Gefangenen über die Straße. Die Frauen und Männer des Dorfes gaben eine schmale Gasse frei.

»Ich verfluche dich!« Eine alte Frau drängte nach vorn, versperrte den Männern den Weg und spuckte dem Verurteilten ins Gesicht. Aber der nahm den Speichel, der ihm über die Wange lief und dann vom Kinn auf seine zerfetzten Hosen tropfte, nicht mehr wahr. Es gabm Wichtigeres. Er suchte etwas, was nur er verstehen konnte.

Sie stießen ihn weiter. Am Fuß der Konstruktion wartete der Pfarrer. Er hielt dem Gefangenen eine in Leder gebundene Bibel entgegen.

»Bereust du deine Sünden?«

Der Gefangene sah dem Pfarrer einen Moment ins Gesicht, dann stieß er ihn zur Seite und ihm die Bibel aus der Hand. Er hatte es eilig, so eilig. Er stolperte die schmale Leiter hinauf und an den Rand des Podestes. Ohne Widerstand ließ er sich eine grobe Schlinge um den Hals legen. Die Sonne schien ihm ins Gesicht, ein Hahn krähte. Das Letzte, was er sah, war eine Amsel, die unter lautem Gezeter vom Dach des Gasthauses aufflog.

Dann stülpte der Henker ihm einen Sack über den Kopf.

Erstes Buch

– IST –

Das Wort »Ist« steht für:

− die konjugierte Form des Hilfsverbs »sein« in der dritten Person Singular

− den Ist-Wert im Vergleich zum Sollwert

− den Ist-Bestand oder das Haben im Vergleich zum Soll (Kaufmännisches Rechnungswesen)

− den Ist-Zustand als Ausgangspunkt eines Projektes

(Quelle: Wikipedia)

1

22. Mai, 01:53 Uhr, Wellendingen

Nur in Eva und Hans Segers Küche brannte noch Licht − das einzige in ganz Wellendingen. Der kleine Ort im Südschwarzwald schlief. Dass es die letzte Nacht der alten Zeitrechnung war, wusste keiner.

Eva Seger saß am Küchentisch, vor sich Brot, Butter, Wurst und Käse. Der riesige Holztisch war das Zentrum des Hauses. Auf der massiven Holzplatte sortierte sich der Tag der kleinen Familie. Hier wurde gegessen und gespielt. Hier erledigte Lea ihre Hausaufgaben, rollte Eva Teig aus, las Hans seine Zeitung. Hier schmiedeten sie Pläne.

Evas Haar war vom unterbrochenen Schlaf zerzaust und immer wieder schob sie mit dem Handrücken eine ihrer Locken aus dem Gesicht. Am anderen Ende der Küche wetteiferten die Kaffeemaschine und das Nachtprogramm des Radios. Eine abstoßend muntere Moderatorenstimme versuchte Heiterkeit zu verbreiten.

Die Tür zum Bad war nur angelehnt. Eva hörte den so vertrauten Ablauf: Hans putzte seine Zähne, duschte und rasierte sich. Als er sich zu ihr setzte, roch er nach Rasierwasser.

Eva sah auf die Uhr; noch fünfzehn Minuten, dann musste er los. Waren fünfzehn Minuten genug für das, was sie ihm endlich sagen musste? Natürlich nicht, dachte sie, legte den Stapel Brote übereinander und zerteilte ihn in der Mitte. Wenn sie jetzt von dem erzählte, was in ihr heranwuchs, konnte sie diesen Morgen vergessen. Ebenso diesen Tag und auch den nächsten und übernächsten. Sie musste bis zu Hans’ Rückkehr aus Schweden warten, dann aber musste es raus.

Hans Seger, eigentlich Johannes, verbrachte in unregelmäßigen Abständen drei,vier Tage im südschwedischen Malmö. Hans arbeitete für ein Importunternehmen und obwohl er Fisch und alles andere, was aus dem Meer kam, nicht ausstehen konnte – allein der Gedanke an Tintenfischringe verursachte ihm mit der Sicherheit von Ebbe und Flut einen fast unbezwingbaren Brechreiz – hatte er vor zehn Jahren den angebotenen Job angenommen. Abgesehen vom Fischgeruch bei seinen Einkaufstouren war er mit dieser Entscheidung mehr als gut gefahren. Fast zur gleichen Zeit hatte er damals Eva kennengelernt. Und sie hatten sich verliebt, obwohl sie verheiratet war und er selbst die eigene Hochzeit fest geplant hatte.

Eva legte die Brote in eine Dose. Wie immer schrieb sie einen kleinen Zettel. Wir warten auf dich, schrieb sie. Der Versuchung, Wir drei warten auf dich! zu schreiben und ihn so mit seiner von ihr gefürchteten ersten Reaktion im Flugzeug allein zu lassen, widerstand sie. Das wäre nicht fair, wusste sie. Egal wie oft er nun auch schon gesagt hatte, dass er seine Familie liebe und so, wie sie war, komplett fand, musste sie ihm selbst von ihrer Schwangerschaft erzählen. Vielleicht bei einem kleinen Glas Wein.

Hans war zufrieden mit seinem Leben und seiner Ehe. Er liebte es in dem Dorf zu leben, in dem er selbst aufgewachsen war. Wellendingen hatte kaum mehr als vierhundert Einwohner – einen Tick zu groß, um sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, aber klein genug, um jeden persönlich zu kennen und über ihn Bescheid zu wissen. Von hier aus war es nur ein Katzensprung in die nahe Schweiz. Die Straße von Bonndorf nach Stühlingen durchzog den Ort, Hügel umschlossen ihn und gaben Schutz vor Stürmen. Felder, Wiesen und dichte Wälder ernährten noch immer ein Gutteil der Menschen. Der Ehrenbach folgte als ungefährliches Rinnsal dem Verlauf der Straße und später einem engen, rasch die vierhundert Meter Höhenunterschied überwindenden Tal nach Südosten der Wutach und später dem Rhein zu.

Hans leerte seinen Kaffee und ging zu seiner Frau. Sie sah fantastisch aus! Der dünne Bademantel, vor allem aber der eng zusammengezogene Gürtel, zeigte mehr als er verbarg. Er legte seine Hände um Evas Hüften und küsste ihren Nacken. Sie roch nach Schlaf – die Gerüche ihres Tages, gepaart mit einer Prise Schweiß – und fühlte sich warm und weich an. Hans liebte diese Momente zwischen Nacht und Tag, in denen seine Frau so zerbrechlich und schutzbedürftig in seinen Armen lag.

Sie schmiegte sich an ihn und legte seine Hand auf ihren Unterleib. Natürlich konnte er noch nichts spüren, sie war erst im dritten Monat. Aber es wäre schön, wenn er Bescheid wüsste.

»Liebst du mich?«, fragte sie und schmiegte sich an ihn. Hans lachte. »Du wirst dich nie ändern, oder? Natürlich liebe ich dich, das weißt du doch.«

»Ich höre es eben gern«, sagte Eva und spielte die Verlegene.

»Ich liebe dich. Und du bist die beste Ehefrau und Mutter und die weltbeste Köchin und Liebhaberin. Zufrieden?«

Eva zögerte und schien, während sie die Dose mit Hans’ Broten verschloss, nachzudenken. »Na ja, zufrieden ist was anderes, aber es wird bis übermorgen reichen. Und wenn nicht, ruf ich dich einfach an.«

Sie küssten sich.

»Jetzt muss ich aber.« Nur widerwillig gab Eva ihn frei.

»Hast du deine Krawatte?«

»In meiner Tasche.«

»Deinen Ausweis?«

»Jawoll!«

»Geldbeutel?«

»Ja.«

»Mich lieb?«

»Hab ich.«

Konnte man nach zehn Jahren noch solche Sehnsucht nach einander haben? Eva sah Hans zu, wie er in seine Schuhe schlüpfte und sein Sakko nahm. Er fehlte ihr jetzt schon.

»Hier, dein Flugticket.« Sie lehnte im Türrahmen und hielt ihm das Ticket hin.

Sie war etwas über einssiebzig und hatte schulterlange, braune Locken. Wäre ihre markante Nase, die etwas Indianisches versprach und sie immer weniger störte, nicht einen Tick zu groß gewesen, hätte man sie durchaus als ganz hübsch bezeichnen können; vielleicht ein Gesicht, das zu sehen man sich freut, es aber nach wenigen Sekunden, seiner Banalität und Austauschbarkeit wegen, schon wieder vergessen hat. So aber war sie schön. Und zwar von der Art Schönheit, die keinen Betrachter unberührt lässt. Ihre Nase war dabei der eigentlich störende Telegrafenmast in einer ansonsten perfekt abgestimmten Landschaft: er unterstrich Ebenmaß und Schönheit des Bildes, so wie Evas Schönheit erst durch den vermeintlichen Makel entstand.

»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Hans.

»Natürlich. Wieso fragst du?«

»Weiß nicht. Du wirkst als bedrücke dich irgendwas.«

»Ich bin nur müde, vielleicht deswegen.«

Hans ging nach oben zu Lea. Die Siebenjährige schlief tief. Er deckte sie zu und drückte ihr einen vorsichtigen Kuss auf die Stirn.

»Ruf mich im Krankenhaus an, wenn du angekommen bist«, sagte Eva, als er wieder bei ihr war. »Ich habe heute und morgen Frühdienst.«

»Mach ich«, sagte Hans. »Lea ist dann nebenan?«

Eva nickte. »Ich bring sie kurz vor sechs zu Susanne.«

Susanne Faust lebte im Nachbarhaus. Immer wenn Hans kurzfristig nach Schweden musste und Eva, die im zweiunddreißig Kilometer entfernten Donaueschinger Krankenhaus als Schwester auf der Intensivstation Frühdienst hatte, kümmerte sich Susanne um Lea. Ihr Mann, Frieder Faust, war wie ein Onkel und Susannes und Frieders Sohn, Bubi, wie ein großer Bruder.

Obwohl Eva wusste, dass Hans alle wichtigen Telefonnummern in seinem Handy abgespeichert hatte, fragte sie ihn auch heute wieder danach. Mit einem Lächeln hielt er ihr sein Handy hin.

»Bis übermorgen«, sagte Hans, nahm seinen Autoschlüssel und öffnete die Tür. »Ich liebe dich.« Alles war wie immer, wenn Hans mitten in der Nacht nach Schweden aufbrach. Wer rechnet schon wirklich damit, dass man sich vielleicht nie wiedersieht?

»Pass auf dich auf«, sagte Eva.

Eva fühlte sich todmüde, konnte aber lange nicht einschlafen. Sie streichelte ihren Bauch und dachte an das Kind, welches in ihr heranwuchs. Hätte sie in diesem Moment gewusst, was auf sie zukommt, hätte sie dieses Kind ohne Zögern hergegeben. Aber wie auch der Rest der Welt ahnte sie nichts von der bevorstehenden Katastrophe. Hans, wusste Eva, wird sich über das Kind freuen. Vielleicht nicht sofort, aber bald. Sie hatten sich zwei oder drei Kinder gewünscht, als dann aber Lea da war und es danach, obwohl sie auf Pille, Kondome und alle anderen Mittelchen verzichteten, zu keiner weiteren Schwangerschaft kam, arrangierten sich mit ihrer Einkindehe. Hans deutlich besser als Eva. Und in letzter Zeit hatte er mehr als einmal gesagt, dass er froh sei, dass Lea schon so groß ist. Hans war achtunddreißig, Eva vier Jahre jünger, und die Vorstellung, mit fünfzig vielleicht noch einen pubertierenden Halbwüchsigen am Tisch sitzen zu haben, gefiel ihm überhaupt nicht.

Aber er wird das Kind lieben, so wie er Lea liebt und vergöttert. Er wird sich zusammen mit Eva freuen – nach dem ersten Schock.

2

23. Mai, 06:58 Uhr, Wellendingen

Der nächste Morgen. Ein Mittwoch. Als das Telefon klingelte, saß Lea zusammen mit Susanne und Frieder Faust in deren Küche beim Frühstück.

»Das ist Papa!«, rief Lea und sprang auf. »Darf ich rangehen?«

Frieder Faust sah kurz von seiner Zeitung auf und nickte. Lea rannte mit wehenden Locken in den Flur zum Telefon und schlug die Küchentür mit einem lauten Knall hinter sich zu. Tassen und Gläser im danebenstehenden Schrank zitterten, klirrten, wie ein Windspiel an einem warmen Sommerabend.

»Lea!«

»Tschuldigung!«, rief sie halbherzig, dann nahm sie den Hörer. »Papa?«, fragte sie in den Apparat, während ein abgehackter Piepton aus dem Radio die verstreichenden Sekunden bis zur vollen Stunde zählte. »Gestern haben wir Deutsch zurückbekommen und ich hatte alles richtig und Lars der Blödmann hat einen Frosch in meinem Ranzen versteckt und der ist dann durch unsere Küche gesprungen und Mama hatte mehr Angst vor ihm als ich und ich habe ihn in ein Glas gesteckt und jetzt steht er in meinem Zimmer und bringst du mir wieder Muscheln mit?« Lea plapperte ohne Punkt und Komma.

Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens schaltete eine unsichtbare Hand am Morgen dieses 23. Mai das Radio ab.

»Papa? Papa?« Lea kam in die Küche. Fragend hielt sie Susanne das Telefon hin. Aus dem Hörer sickerte absolute Stille. Kein Besetztzeichen, kein Rauschen, einfach nur: nichts.

»Hast du auf eine Taste gedrückt?«, fragte Susanne. Lea schüttelte den Kopf. Ihre Augen funkelten. Als ob sie nicht wüsste, wie man mit einem Telefon umgeht!

»Dein Papa ruft bestimmt noch mal an.« Susanne Faust nahm Lea das Telefon aus der Hand und brachte es zurück an seinen Platz. Frieder bestand auf Ordnung und ein Telefon auf dem Küchentisch bedeutete Unordnung.

»Mach das Radio wieder an, wenn du schon stehst.« Frieder Faust kaute an einem Wurstbrot und studierte den Sportteil. Faust war mittelgroß, ein Zimmermann mit Stiernacken und riesigen behaarten Händen. »Hast du nicht gehört? Mach das Radio wieder an!« Er sah kurz von seiner Lektüre auf. Wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann waren es zwei Dinge (neben seiner Frau, was die Zahl der unausstehlichen Dinge auf drei erhöhte): etwas zweimal sagen zu müssen und auch nur einen Moment ohne die beruhigende Berieselung durch ein Radio. So, wie dieser Tag begann, konnte er sicher sein, dass es ein mieser Tag werden musste.

Sein Blick folgte Susanne, die, wie Frieder Mitte vierzig, ihre Blütezeit bereits weit hinter sich gelassen hatte. Wenn es denn in ihrem Leben jemals so etwas wie eine Blüte gegeben hatte. Sie ging leicht vornübergebeugt und die dünnen, fahlen Haare bildeten keinen besonders vorteilhaften Rahmen für ihr unauffälliges Gesicht. Unauffälligkeit schien überhaupt die Maxime ihres Lebens zu sein. Schon immer versuchte sie in dem, was sie sagte, tat, anzog oder wie sie sich zurechtmachte, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Und jahrelange Übung − oder einfach nur Talent − hatte dazu geführt, dass sie in ihrer Umgebung kaum noch von jemandem wahrgenommen wurde. Manchmal fragte sie sich, wann, sollte es sie einmal nicht mehr geben, ihr Fehlen auffiele. Und wem.

Lea beeilte sich und kratzte mit ihrem Stuhl über den Steinboden, um vor Susanne am Radio zu sein. Das dabei entstehende krächzendquietschende Geräusch machte Fausts missratenen Start in diesen neuen Tag perfekt. Von den Zehen bis zu der Stelle, wo vor einigen Jahren noch ein Scheitel gesessen hatte, breitete sich unangenehm Gänsehaut aus. Faust fröstelte.

»Wo steckt Bubi eigentlich? Wollte er heute nicht zu einem Bewerbungsgespräch?«

Bubi, eigentlich Volker, war Fausts zweiundzwanzigjähriger Sohn. Ein Nichtsnutz, wenn er ehrlich war − aber offen zugeben würde er das nie. Frieder war immer stolz darauf, dass sein Spross Manieren besaß, dass Bubi wusste, was richtig und was falsch war. Vielleicht hatte er es auch zu gut mit ihm gemeint und den einen oder anderen Wunsch zu schnell erfüllt. Früher hatte Bubi seinem Vater oft am Wochenende geholfen, wenn der in Schwarzarbeit einen Dachstuhl hochzog, aber diese Zeiten waren nun schon einige Jahre vorbei. Jetzt konzentrierte sich Bubi aufs Fernsehen.

So stolz Frieder Faust früher auf sein einziges Kind war, so sehr war es ihm heute ein Dorn im Auge. Nicht, dass er Bubi nicht mehr liebte, im Gegenteil. Aber Leben und Äußeres des Bengels widersprachen in allem den Ansichten des Vaters und führten permanent zu Spannungen und Streit. Während Faust als eines von drei Kindern in Armut aufgewachsen war und sich Auto, Haus und die regelmäßigen Urlaube mit harter Arbeit und eiserner Disziplin erkämpft hatte, verfiel sein Sohn in Lethargie und Faulheit und lebte vom Geld seines Vaters. Dieser wiederum brachte es einfach nicht fertig, seinen Drohungen Taten folgen zu lassen und Bubi endlich aus dem Haus zu werfen. Was Bubi natürlich wusste und ihn die regelmäßigen Zornesausbrüche seines Vaters geduldig ertragen ließ.

Bubis Mutter, Susanne Faust, war mit ihren fünfundvierzig Jahren bereits eine alte Frau und seit einem Vierteljahrhundert an der Seite ihres Mannes. Meist war es die Rückseite, die sie zu sehen bekam. Frieder ertrug weder Widerspruch noch Diskussionen und seine Entscheidungen traf er einsam und für alle bindend, wenn man von Bubi absah. Schließlich war er es, der das Geld verdiente. Susanne hatte sich mit dieser Ehe arrangiert und eigene Gedanken und Entscheidungen konsequent verlernt. Von Haus aus eher bescheidenen Geistes, wusste sie um ihre intellektuellen und äußerlichen Defizite und hatte diese akzeptiert. Frieder gab ihr die Sicherheit, die sie vor ihm nie gehabt hatte. Als Kind, als Mädchen und erst recht als junge Frau fühlte sie sich stets überfordert, egal ob in der Schule, die sie mit Mühe nach acht Jahren beendete, oder im Umgang mit anderen Menschen. Sie war fleißig und konnte arbeiten wie keine Zweite, was ihr Mann schnell und richtig erkannt hatte. Aber man musste ihr immer wieder sagen, was, wann und in welcher Reihenfolge zu erledigen war. Selbst im Bett. Aber das teilten sie nicht mehr miteinander, seit sich im Sommer Faust und die Frau eines seiner Bauherren etwas zu nahe gekommen waren. Dieser hatte es schnell herausgefunden und dass eine kleine Platzwunde auf Fausts Stirn von einem Arbeitsunfall herrühre, klang im Dorf nun einmal besser als die Wahrheit: der Schlag eines gehörnten Ehemanns. Seit diesem Erlebnis mied Frieder Faust seine Frau und die wiederum vermisste nichts.

»Ich glaube, der Strom ist weg.« Susanne kippte schon zum siebten oder achten Mal den kleinen Schalter am Radio hin und her und immer mit dem gleichen Erfolg – das Gerät blieb stumm.

Faust äffte sie nach: »Ich glaube, ich glaube … Probier halt mal, ob das Licht noch funktioniert.«

Susanne durchquerte die Küche. Leas Augen folgten ihr, während sie ihr Müsli in sich hineinschaufelte und darauf wartete, dass das Telefon erneut klingelte. Susanne betätigte den Lichtschalter in derselben Weise wie vorher das Radio. An, aus, an, aus, an, wobei ihr starrer Blick die Lampe fixierte.

»Ist gut! Lass den Schalter ganz und bring mir noch Kaffee.« Susanne gehorchte und Faust beschäftigte sich weiter mit seiner Zeitung. Dann stand er plötzlich auf und ging in den Flur.

An der Wand über dem Telefon, das auf einem kleinen Schrank stand, hing eine saubere Liste mit allen wichtigen Telefonnummern: Feuerwehr, verschiedene Ärzte, Wasserwerk und der hiesige Stromversorger. Faust nahm den Apparat, ohne noch an Leas eben unterbrochenes Gespräch zu denken und wählte die Nummer des Stromversorgers, wobei seine dicken Finger Mühe hatten, die jeweilige kleine Taste sauber zu treffen.

»Das funktioniert doch auch mit Strom.« Susannes tonlose Stimme folgte ihm in den Flur.

»Scheiße, ja!« Er warf den Hörer auf den kleinen Schrank. Das weiße Spitzendeckchen darunter verrutschte. Susanne strich es glatt, bevor ihr Mann es bemerkte. Die Stille aus dem Telefon machte ihm Angst.

»Wo ist mein Handy?«

»Im Wagen?«

Hinter dem Haus stand zwischen zwei geräumigen Schuppen, die Faust als Lager und Werkstatt dienten, sein Pick-up, auf der Ladefläche Werkzeug, Bretter, Helm und Zimmermannsgürtel. Faust schloss den Wagen auf und suchte im Handschuhfach nach seinem Handy.

»Hörst du das?« Susanne war ihm zum Wagen gefolgt, stand nun hinter ihm und sah zum Himmel.

»Nein. Ich hör nichts.« Als er aber mit dem Handy in der Hand aus dem Wagen kam, hörte er es auch. Ein tiefes, flatterndes Brummen. Das Geräusch kam nicht von einem Motor. Etwas Ähnliches hatte er einmal auf einem Segelflugplatz gehört, als ein Segler nur wenige Meter entfernt zur Landung ansetzte und im Vorbeiflug einen fast körperlichen Ton hinterließ. Aber dieser Laut jetzt war voller, er war bedrohlich und schwoll in Sekundenschnelle zu einem Fauchen, einem dumpfen Vibrieren an. Unvermittelt prallte eine unsichtbare Wand gegen das Dorf, der Luftdruck stieg und die eben noch singenden Vögel verstummten. Eine Katze verkroch sich unter einem Holzstoß und die Hunde unten im Dorf suchten mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren Schutz. Schatten flossen über die Dächer Wellendingens und als Frieder und Susanne die Köpfe hoben, sahen sie nur etwa siebzig, achtzig Meter über sich den silbern schimmernden Leib einer Boeing 767. Mit offensichtlich abgeschalteten Triebwerken segelte der mächtige Koloss von Norden kommend über das Dorf. An Bord befanden sich zweihundertvier Passagiere. Der gewaltige Schatten huschte über die Dächer, schien an der Kirche kurz zu zögern und kletterte schließlich den Hang nach Süden hinauf. Dabei verringerte sich der Abstand zwischen dem eisernen Vogel und den vielen Löwenzahnwiesen immer mehr, die Maschine verlor konstant an Höhe und das Gelände schien nach der Boeing zu greifen. Als sie schließlich den höchsten Punkt des kleinen Talkessels, in dem Wellendingen lag, erreichte, passte kaum mehr ein Einfamilienhaus zwischen Wiese und Bauch der Maschine. Sie verschwand und mit ihr das Geräusch, mit dem sie die Luft zerschnitten hatte, gefolgt von einem breiten Schatten.

»Scheiße! Susanne, was war das?!«

Susanne stand kreidebleich und mit offenem Mund hinter ihrem Mann und starrte nach Süden, wo die Maschine lautlos wie ein Gespenst verschwunden war.

»Onkel Frieder? Was war das?« Lea stand an der Tür. Sie blickte zum Himmel und der Löffel in ihrer kleinen Hand zitterte.

»Wir müssen …« Was auch immer Frieder Faust sagen wollte, es blieb ungesagt. Die drei starrten auf die im Süden emporsteigende Rauchsäule. Sekunden später lag zuerst Rumoren, dann der Donner einer Explosion in der Luft.

Frieder wählte den Notruf der Polizei, ohne den schwärzer werdenden Rauch aus den Augen zu lassen. Der stieg in den klaren Maimorgen auf und es dauerte lange, bis er mit den wenigen Schön wetterwolken eine ungeliebte Liaison einging. Eine erste Amsel begann wieder zu zwitschern und im Dorf kläffte ein Hund dem Ungeheuer hinterher.

»Ich hab Angst.« Über Leas Wangen kullerten dicke Tränen. »Ich will zu meiner Mama.« Susanne nahm sie in den Arm.

»Tot.« Faust klappte das Handy zusammen und steckte es in die Hosentasche. »Nichts. Nicht einmal ein Freizeichen.«

3

07:02 Uhr, Flug Nummer HL 5681

Beim Ausfall aller Systeme befand sich der Airbus in knapp siebentausend Metern Höhe über der Schwäbischen Alb. Punkt 07:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit waren alle Displays und Anzeigen erloschen und das monotone Rumoren der Triebwerke verstummte. Die vor sich hin dösenden Passagiere nahmen die Ver änderung kaum wahr. Es war etwas ruhiger im Kabinenraum, das war auch schon alles. Vorerst.

»Es ist mir egal, Vater, wenn du es immer wieder ins Lächerliche ziehst oder in Frage stellst.« Sie schimpfte im Flüsterton und streichelte dabei Kevins Haar. Ihr zehnjähriger Sohn lag mit dem Kopf auf ihren Oberschenkeln und schlief. »Diese Welt ist eine von euch Männern gemachte Welt und sie strotzt nur so von Phallussymbolen! Wie Hunde an jeden Baum, an jede Ecke pinkeln müssen, um ihr Revier zu markieren und sich von der eigenen Existenz zu überzeugen, so müssen Männer offenbar die ganze Welt mit ihrem geliebten Ding dekorieren. Manchmal denke ich, euch geht einer ab, wenn ihr vor einem Turm steht, der heilig in den Himmel aufragt.«

Der Angesprochene, Eckard Assauer, lächelte milde, was seine Tochter nur noch wütender machte. Ihm waren Sybillas Gedanken zwar fremd, aber nicht neu.

»Siehst du«, triumphierte sie, »du lachst mich aus!«

»Mach ich nicht«, erwiderte er der Form halber. Er wusste, wie er auf ihre Angriffe auch reagierte, es war immer falsch. Zustimmung interpretierte sie als opportunistische Verlogenheit (Originalton Sybilla Assauer-Brehm), Schweigen als das Desinteresse eines alten Ignoranten, Widerspruch war für sie Zeichen bornierter Unbelehrbarkeit und ein Lächeln der zweifelsfreie Beweis für die Arroganz und Überheblichkeit der Vertreter dieser Männerwelt.

Als Professor für mittelalterliche Geschichte und Freizeitarchäologe hatte er gelernt, dass nicht auf jede Behauptung geantwortet werden musste. Manchmal sah man sich einem Gesprächspartner gegenüber, den selbst die personifizierte Wahrheit niemals hätte überzeugen können. Und Sybilla gehörte mit Bestimmtheit zu dieser Kategorie Mensch. Sollte es ihr beispielsweise in den Sinn kommen, dass alle Meerschweinchen längsgestreifte Antarktisbewohner seien, so war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren Kampf für die Verbreitung dieser Wahrheit aufnehmen würde.

»Sieh doch, wie der dort drüben seinen Stift hält!« Sybilla deutete auf einen älteren Herrn, aus dessen Faust ein dicker Kugelschreiber senkrecht herausragte.

»Oder Krawatten!« (Achtung! Ihr Lieblingsthema!) »Nicht nur, dass sie wie ein überdimensionierter Phallus aussehen, ihre Spitze zeigt auch noch genau auf ihn. Keiner soll das gute Stück übersehen!

Schaut alle her: Ich bin ein Mann und regiere die Welt!«

»Manchmal könnte man auf die Idee kommen, du wärst neidisch.«

»Aber Vater!« Ihre dunklen, leidenschaftlichen Augen funkelten.

»Würden wir Männer in jedem Kleiderschlitz, in jeder offenen Tür oder jedem Loch in der Landschaft ein Vaginasymbol erkennen und das dann mit deiner Vehemenz angreifen – die Menschheit hätte sich längst ausgerottet.«

»Aber …«

»Psst!« Assauer legte einen Finger auf die Lippen. »Sei bitte einen Moment still.« Sie folgte seiner Aufforderung. Irgendetwas in seinem Blick verriet ihr, dass dies jetzt nicht mehr zu ihrem Wortspiel gehörte.

Eckard Assauer musterte den Innenraum des Flugzeugs und die anderen Passagiere. Einige schliefen, andere sahen zum Fenster hinaus. Ganz hinten quäkte ein Baby, begleitet vom Zischen seiner Mutter, die es zu beruhigen suchte. Zwei Reihen vor ihnen klopfte ein Teenager gegen den kleinen, in der Rückenlehne des Vordersitzes eingelassenen Monitor, der vor wenigen Augenblicken verloschen war und ein japanischer Geschäftsmann klappte sein Laptop zu, wobei ihm seine Erziehung half, die Wut über den plötzlichen Computerabsturz vor den anderen Mitreisenden zu verbergen.

»Was ist denn, Vater?«

»Hörst du das nicht?«

»Nein. Was meinst du? Ich höre nichts«, flüsterte sie.

»Das ist es ja. Ich höre auch nichts.« Er legte seine Notizen auf den freien Platz neben sich und suchte nach einer Stewardess. Aber sie, die doch sonst immer irgendwo irgendwas zu erledigen hatten, schienen spurlos verschwunden.

»Was hörst du nicht, Vater? Jetzt tu nicht so geheimnisvoll.«

»Ich höre die Triebwerke nicht mehr.«

Sybilla richtete sich in ihrem Sitz auf.

Zu den durchaus begrenzten Vorzügen des menschlichen Wesens gehört zweifellos die mehr oder weniger ausgeprägte Fähigkeit der Verdrängung durch Gewohnheit. Dinge, Umstände oder eben Geräusche, die anfänglich maßlos stören, verlieren sich nach und nach in den Untiefen unserer Gewöhnungsfähigkeit. Wohl eine der wichtigsten Voraussetzungen menschlicher Entwicklung. Denn wie sonst, wenn nicht durch Gewohnheit und Anpassung, sollte es möglich sein, dass Menschen unter Umständen existieren können, die eigentlich jedem Wohlbefinden zuwiderlaufen. Ignoranz, gepaart mit einer gesunden Portion Anpassungsfähigkeit − und plötzlich verliert die Kälte Grönlands, eingepackt in einen dicken Pelz, ihren Schrecken. Triste Wohnsilos der Großstädte verwandeln sich, sobald der Fernseher eingeschaltet ist, in das frische Grün der Welt und selbst der bitter-beißende Geruch des eigenen Partners lässt sich irgendwann ertragen. Menschen verdrängen, was sie stört, so sie es nicht ändern können oder die Kraft hierzu fehlt. Und so lässt es sich selbst mit Geräuschen leben, die für den, der sie nicht kennt, die Hölle sind. Menschen leben an Autobahnen und Rangierbahnhöfen, sie arbeiten in Stahlwerken und sie sitzen stundenlang in Zügen und genießen nach einiger Zeit sogar das unablässige Rütteln und das rhythmische Tatack-Tatack des dahinjagenden Ungetüms. Und sie ignorieren das monotone Surren und Brummen laufender Düsentriebwerke.

Erst als ihr Vater sie darauf aufmerksam machte, fiel Sybilla die Stille auf. Und jetzt, da sie die Stille wahrnahm, bekam diese etwas Beängstigendes. Es war nicht nur das Nichtvorhandensein eines Geräusches, es waren die Informationen und Tatsachen, die das Gehirn mit diesem Geräusch verband. Waren das Heulen und Jaulen der Triebwerke zu hören, funktionierten diese, trieben die Maschinen an und rasten ihrem Ziel entgegen. Aber ebenso eindeutig fielen die Schlussfolgerungen aus, wenn die Triebwerke schwiegen.

4

07:07 Uhr, Wellendingen

Susanne Faust versuchte den Schock, den der Flugzeugabsturz zurückgelassen hatte, mit Routine zu bekämpfen. Sie war mit Lea ins Haus zurückgekehrt und hatte das Kind an den Tisch gesetzt. Dann räumte sie die Spülmaschine ein und, als sie den Knopf drückte und nichts passierte, wieder aus. Sie öffnete den Wasserhahn, um das Geschirr vom Frühstück von Hand zu spülen aber aus dem Hahn kam nur ein kurzes, heiseres Fauchen, einige Tropfen Wasser, dann nichts mehr. Susanne starrte den Wasserhahn an. Schließlich packte sie Leas Schulbrote ein und machte sich mit ihr, wider besseres Wissen, auf den Weg in die kleine Dorfschule. Sie ahnte, dass der Unterricht heute ausfallen würde, aber sie hatte Eva versprochen, die Kleine zur Schule zu bringen. Die Dorfschule für die erste und zweite Klasse lag im Zentrum des Ortes, unmittelbar neben dem Geburtshaus von Konstantin Fehrenbach, dem großen Sohn Wellendingens, der in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts für ein paar Monate Reichskanzler sein durfte. Oder musste.

Im Süden, über der kleinen Hochebene, die »Obere Alp« genannt wurde, dort wo das Flugzeug vor wenigen Augenblicken abgestürzt war, mäanderten Rauchschwaden in den Himmel und wer darauf wartete, dass Sirenen in Wellendingen oder dem nahen Bonndorf Rettungsmannschaften zusammenschrien, der wartete vergebens. Es blieb still.

Frieder Faust war nach dem ersten Schrecken ebenfalls ins Haus zurückgerannt. Er hatte Bubi noch tief schlafend im Bett vorgefunden und ihm die Decke weggerissen.

Die Probleme zwischen ihnen hatten begonnen, als der Bengel anfing zu pubertieren, und das war ziemlich spät gewesen. Vor sieben Jahren hatte Bubi die ersten Pickel bekommen sowie jeweils ein dunkles Haar an seinem Kinn und am Ansatz seines damals wie heute unbedeutenden »Ladykillers«, wie er ihn nannte. Damals war er bereits fünfzehn gewesen. Ein Alter, in dem andere ihre Pubertät gerade abschüttelten wie die zu eng gewordene Haut der Kindheit und sich mit stolzgeschwellter Brust langen Zöpfen und knospenden Brüsten zuwandten. Aber nicht Bubi.

»Komm!«, befahl Faust. »Mach, dass du rauskommst!«

Bubi, aus dessen Bett es streng nach Schlaf und Masturbation roch, rollte sich wie ein Embryo zusammen. »Das Bewerbungsgespräch ist auf nächste Woche verschoben«, knurrte er verschlafen und tastete mit geschlossenen Augen nach seiner Decke.

»Vergiss das Bewerbungsgespräch. Auf der Oberen Alp ist ein Flugzeug abgestürzt. Irgendwo zwischen Golfplatz und Mauchen, schätze ich.«

Bubi war plötzlich hellwach. Es war unschwer zu erkennen, wie der schmächtige Körper sich schlagartig straffte, seine verklebten Augen aufleuchteten und es in seinem Kopf unter den strohblonden, kurzen, dünnen Haaren arbeitete.

»Zieh dich an. Ich warte im Pick-up.«

»Ich hole noch schnell meine Kamera.«

»Kamera?« Faust schien seinen Sohn nicht verstanden zu haben.

»Wir holen noch ein paar Männer und dann schauen wir, ob wir da oben vielleicht noch jemanden retten können. Du wirst deine Kamera nicht brauchen.«

»Und ob ich die brauche!« Bubi behielt sein verschwitztes T-Shirt an und sprang in seine Jeans. »Die Bilder, die ich mache, maile ich ans Fernsehen und verkaufe sie. Du sagst doch immer, ich soll endlich selbst Geld verdienen.«

»Beeil dich«, sagte Faust und ging. Bubi stürzte mit der Digitalkamera in der Hand hinterher und gemeinsam fuhren sie vom Hof.

Der 23. Mai war ein Mittwoch und die meisten Männer hatten schon vor sieben ihre Häuser verlassen und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Wellendingen selbst bot gerade noch einem Landwirt, einer Familie, die die alte Mühle betrieb, einem kleinen Bauunternehmen und ein paar Handwerkern genug Einkommen, um davon leben zu können. Die anderen waren in Firmen im drei Kilometer entfernten Bonndorf, in Donaueschingen, Waldshut oder der Schweiz untergekommen. Ein Job in der Schweiz hatte den Vorteil, dass die dort gezahlten Gehälter deutlich über dem deutschen Niveau lagen. Auch Frieder Faust arbeitete oft jenseits der Grenze und er prahlte gern damit, dass sein Haus fast abbezahlt sei.

Frieder und Bubi fuhren von Haus zu Haus. Wer nicht bereits auf der Straße stand und zu der nahen Rauchsäule hinstarrte, kam auf ihr Hupen hin aus dem Haus. Schnell saßen auf der Ladefläche des Pickups neben Bubi, der den Beifahrersitz für den alten Bernhard Hall freimachen musste, Jürgen Mettmüller, Uwe Sigg und Eugen Nussberger und diskutierten über die Katastrophe. Einen Zusammenhang zum Ausfall von Strom und Telefon hatte noch keiner hergestellt. Bubi ignorierte das Gespräch, so wie die anderen ihn geflissentlich ignorierten. Er kontrollierte die Kameraeinstellungen und prüfte immer wieder den Akku.

»Ich sage euch, früher oder später musste das mal passieren.« Jürgen Mettmüller beugte sich zu den anderen vor. Der Rothaarige war Mitte vierzig, Förster in den umliegenden Wäldern und Hobbyimker. Seine beiden Söhne studierten in Tübingen und Dresden. »Geht ja gar nicht anders, wenn jeden Tag über unseren Köpfen einige Hundert Vögel ihre Warteschleifen drehen.« Der Luftraum über dem Südschwarzwald diente in der Tat seit einigen Jahren den auf Zürich anfliegenden Maschinen als Einflugschneise. Bei schlechtem Wetter oder hohem Verkehrsaufkommen kreiste oft ein gutes Dutzend Maschinen gleichzeitig in unterschiedlichen Flughöhen. Wie Bussarde warteten sie über Wellendingen auf ihre Landeerlaubnis. »Bin nur gespannt, ob die Schweizer Entschädigung zahlen.«

»Vergiss es«, winkte Uwe Sigg ab. Sigg, Mitte dreißig und arbeitslos, war klein und untersetzt mit unbändigen blonden Locken. »Die haben ihre Flugbahnen auf deutsches Gebiet verlegt, lassen über uns ihr überflüssiges Kerosin ab, weil sie genau wissen, dass in Stuttgart oder Berlin alle die Schwänze einziehen. Sobald ein Deutscher den Mund aufmacht, heißt es gleich: fremdenfeindlich.«

»Genau.« Eugen Nussberger nickte und zog an seiner billigen Zigarre. Er inhalierte den Rauch, aber auf halbem Weg wurde dieser von einem seiner berühmten Hustenanfälle mit Nachdruck wieder hinausgeschleudert. »Genau«, röchelte Nussberger noch einmal und spie geübt etwas nicht mehr ganz flüssiges Gelbes auf die Straße. Mit nikotingelben Fingern fuhr er sich durch das grau melierte Haar und nickte. Beides – sein vielsagendes Genau und ein gefährlich brodelnder Husten – waren so ziemlich der komplette Wortschatz des Endfünfzigers, den vor zwei Jahren der Zustand seiner mitgenommenen Lunge in den Vorruhestand geschickt hatte.

Frieder Faust fuhr die schnurgerade den steilen Berg Richtung Süden aus dem Dorf kletternde Straße hinauf, wobei er abwechselnd sein Handy und das Navigationsgerät verfluchte. Beide Errungenschaften glotzten ihn mit schwarzem Auge an und versagten jegliche Kooperation. Streik.

Auf der Pritsche des Mitsubishis hielten sich die Männer an den Seitenplanken fest und glichen in einmütiger Choreographie die Bewegungen des Wagens aus.

Während Uwe Sigg weiter sein Wissen über die Schweizer Mentalität, deren prinzipiellen Egoismus und die Deutschfeindlichkeit aller Schweizer orakelhaft darlegte (Sigg war vor sechs Monaten von seiner damaligen Firma in Schaffhausen fristlos wegen Arbeitsbummelei gekündigt worden), während Nussberger dazu nickte und Bubi Faust eine Probeaufnahme der Rauchsäule machte, der sie sich näherten, fiel Jürgen Mettmüller beim Blick zurück über sein Dorf eine weitere, viel zu tief heranrasende Maschine auf. Sie war vielleicht noch zwei Kilometer entfernt, aber wer seit Jahren mit dem Anblick kreisender und schließlich Richtung Zürich abdrehender Maschinen lebt, der sieht, wenn etwas nicht stimmt. Und hier stimmte etwas nicht! Die Maschine schoss viel zu schnell herab! Die Lichtreflexionen wurden nicht, wie bei einer sich normal bewegenden Maschine, langsam heller, erreichten einen gleißenden Höhepunkt, um anschließend langsam wieder zu verlöschen. Die Spiegelungen flackerten wild, wie ein knisterndes Lagerfeuer, als ob der Pilot Mühe hätte, sein Gefährt auf Kurs zu halten. Wenn es denn überhaupt noch einen Piloten gab.

Ohne den Blick von der offensichtlich abstürzenden Maschine zu lassen, stieß Mettmüller dem neben ihm sitzenden Nussberger den Ellenbogen in die Rippen. Dessen Knurren beantwortete er mit einem stummen Nicken nach Nordosten. Eugen Nussberger blinzelte. »Hab meine Brille vergessen«, brummte er und beendete den Satz mit produktivem Räuspern.

»Da! Da hinten, das Flugzeug!«

Jetzt wurden auch Bubi und Uwe Sigg aufmerksam. Im Gegensatz zu Nussberger erkannten sie sofort was Mettmüller meinte.

»Oh Scheiße! Die kommt direkt auf uns zu!« Bubi vergaß seine Kamera. Einen Moment starrte er mit offenem Mund auf das Flugzeug, dann hämmerte er wie wild mit beiden Fäusten gegen das Fahrerhaus.

»Vater! Vater, bleib stehen!«

»Was ist denn?« Ohne vom Gas zu gehen, öffnete Faust das schmale Schiebefenster zur Ladepritsche.

»Da hinten, Vater! Da kommt noch ein Flugzeug runter!« Bubi gestikulierte zu dem Airbus hin, die Aufregung machte seinen Mund trocken. Er hatte Angst.

Faust fuhr rechts ran. Er stieg aus und was er sah, versorgte ihn zeitgleich mit einem Kloß im Hals, feuchten Händen und einem Kribbeln im Bauch, welches keine Frau der Welt jemals hätte auslösen können. Die von Mettmüller entdeckte Maschine raste direkt auf sie zu und es konnte sich nur noch um Sekunden handeln, bis sie entweder über oder aber in ihre Köpfe rasen musste!

Aus dem Dorf folgten zwei Fahrzeuge, ebenfalls mit potenziellen Helfern beladen. Sie stoppten auf Fausts Winken hinter dessen Pickup. Aus einem der Wagen sprang Christian Stadler auf die Straße. Stadler, dreißigjähriger Elektriker und klapperdürr, schob seinen Hut in den Nacken und stemmte in Wildwest-Manier die Hände in beide Hüften. »Gottverfluchter Mist!«, brüllte er. »Die Kiste wird uns allen gleich die Ärsche aufreißen!«

»Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen!«

»Dazu dürfte es zu spät sein.« Nussberger ließ, von der auf ihn zurasenden Maschine paralysiert, zum ersten Mal seit Jahren eine Zigarre im Mundwinkel ausgehen. Er starrte dem Airbus entgegen, in dem Eckard Assauer neben Tochter und Enkel saß. Nussberger und die anderen konnten nichts tun, weder verhindern noch fliehen. Sie konnten nur noch hoffen.

Die in Berlin gestartete Maschine, in der Eckard Assauer saß, befand sich im Landeanflug auf Zürich. Neben der Crew befanden sich achtundachtzig Passagiere an Bord der nur zur Hälfte ausgelasteten Maschine. Den Männern im Cockpit war schnell klar, dass diese Situation sie und ihr einstudiertes Wissen überforderte. Bei Systemausfällen existierten im Hintergrund laufende Sicherheitsprogramme, die im Ernstfall automatisch zum Einsatz kamen. Außerdem gab es die Verbindung zum Tower, dessen Anweisungen folgend man sich zum nächstgelegenen Flughafen lotsen lassen konnte. All diese eingeübten Verhaltensweisen gingen allerdings davon aus, dass die Kommunikation mit einer Bodenstation möglich war und dass die Computersysteme wenigstens teilweise einsatzbereit waren. Aber um Punkt 07:00 Uhr wurde aus einem der meistverkauften Modelle der Airbusflotte ein schwankendes Segelflugzeug, welches sich kaum am Himmel halten ließ und in rasendem Tempo dem Boden näher kam.

Der Flugkapitän hatte den Passagieren die Situation erklären lassen und sie von seinem Vorhaben unterrichtet, segelnd den Züricher Flugha fen zu erreichen. Wie unrealistisch dieser Plan war und wie wenig er selbst an dessen Umsetzung glaubte, verschwieg er. Von Todesangst gelähmt, kamen die Passagiere seinem Befehl nach, verteilten sich gleich mäßig in der Maschine und blieben auf ihren Sitzen, um Gewichtsver lagerungen und damit Schwankungen der Maschine zu vermeiden. Äußerlich ruhig, saß Eckard Assauer neben seiner Tochter. Kevin erwachte.

»Was ist los, Opa? Landen wir?«

»Noch nicht, mein Schatz«, antwortete Sybilla. Ihr Vater streichelte seinen Enkelsohn. Assauer saß kerzengerade in seinem Sitz, hellwach registrierte er alles und sog den Moment in sich auf.

Sybilla Assauer-Brehm hatte Angst. Und sie konnte den Blick nicht von ihrem Vater lassen. Scheinbar unbeteiligt saß dieser stolz neben ihr und trotz − oder auch wegen − seiner siebzig Lebensjahre und der schulterlangen weißen Haare, die in einem ebenso weißen, kurz geschorenen Vollbart ihre Fortsetzung fanden, wirkte er wissend und stark. War er auf das vorbereitet, was allem Anschein nach bevorstand?

Er war der Mann, an den sie sich ihr Leben lang klammern konnte, der sie immer wieder gerettet hatte, der ihr zuhörte und sie bedingungslos liebte. Er war der Mann, der allen anderen Männern, die es jemals in ihrem Leben gegeben hatte, den Todesstoß versetzt hatte. Nein, natürlich nicht persönlich, aber Sybilla maß nun einmal jedes männliche Wesen an der unerreichbar hoch aufgelegten Messlatte, die Eckard Assauer hieß. Und so, wie er jetzt neben ihr saß, wusste Sybilla, dass niemals ein anderer diese Messlatte überspringen konnte.

Plötzlich neigte sich die Maschine nach vorn, der Horizont tanzte. Jemand hatte heimlich ein Loch in den Himmel gefräst, der Airbus raste darauf zu, der rettende Luftstrom unter den Tragflächen riss ab und die Maschine stürzte wie ein Stein in die Tiefe. Menschen wurden in ihren Sitzen herumgeschleudert und hingen einen kurzen Moment schwerelos in ihren Gurten. Ebenso unvermittelt, wie der freie Fall einsetzte, wurde er heftig wieder gestoppt. Plötzlich fanden die breiten Flügel wieder Halt, Assauer spürte die Kraft, die ihn in seinen Sitz presste und das Blut aus seinen Beinen in den Kopf trieb. Über den Passagieren sprangen Sauerstoffmasken aus ihren Verstecken und Sybilla wurde ohnmächtig.

Assauer beugte sich weit nach vorn. Er durfte nicht bewusstlos werden, er musste Kevin beschützen. Hatte er Angst? Natürlich. Er wollte leben; auch wenn er ein alter Mann war, wollte er leben!

Viele Passagiere versuchten über ihre toten Handys Angehörige und Freunde zu erreichen, verschickten Kurznachrichten, die nie ihr Ziel erreichten. In Todesangst flüchteten sie in Stoßgebete als die Unterseite des Airbusses am Lindenbuck, dem neunhundert Meter hohen Hausberg Bonndorfs, erste Baumwipfel berührte. Die Luft war gesättigt vom Duft nach geräuchertem Schinken, der aus der nahe gelegenen Fleischwarenfabrik aufstieg. Die Tragflächen zerteilten die Gerüche, während das Flugzeug kurz auf einem abschüssigen, steinigen Acker aufsetzte. Das Feld endete nach wenigen Metern abrupt an der Straße nach Brunnadern in einem leichten Anstieg vor der Abbruchkante zur Straße. Wie auf einer Sprungschanze wurde der Airbus zurück in die Luft katapultiert und jagte im Tiefflug Wellendingen zu. Nach fünfhundert Metern neigte sich der Airbus plötzlich nach rechts und in das von Verwirbelungen und der Luftverdrängung des Geisterflugzeuges herrührende Flattern und Brummen mischte sich gefährliches Knirschen, als die Spitze einer Tragfläche den Boden berührte. Die Tragfläche bohrte sich in die lockere Erde, die Maschine wurde nach rechts gerissen, die Nahtstellen zwischen Rumpf und Tragfläche kreischten und quietschten. Mit einem ohrenbetäubenden Knall barst Metall und der Flügel brach ab. Nun plötzlich linkslastig, kippte die Maschine auf diese Seite, die verbliebene Tragfläche fraß sich in den lockeren Boden und warf einen Wall aus Erde, Stein und Gras auf. Die angeschnallten Passagiere wurden auf ihren Sitzen hinund hergeschüttelt, mehrere Sessel rissen aus ihren Verankerungen und flogen als bemannte Geschosse durch die Kabine. Assauer packte seinen Enkel, zog ihn zu sich auf den Schoß und beugte sich über ihn. Der Sitz mit Sybilla war verschwunden!

Ein weiterer Knall, aber diesmal war es mehr ein kehliges Grollen. In der linken Tragfläche hatten sich Risse gebildet, Kerosin schoss aus den noch gut gefüllten Tanks und der Funkenflug, den die über Erde und Steine schlitternde Maschine verursachte, setzte mit einem hohlen, tiefen Plopp die Tragfläche in Brand. Es klang, dachte Assauer, wie das Öffnen einer Weinflasche, nur tausendmal lauter, gefolgt vom Fauchen wild um sich schlagender Flammen.

Die Männer auf der anderen Seite des Talkessels sahen entsetzt zu, wie die mit jeder Sekunde langsamer werdende Maschine immer noch viel zu schnell auf ihr Dorf zuraste. Wie flatternde Wimpel umspielten Flammen die linke Seite des Rumpfes, ehe eine zweite Detonation auch diese Tragfläche abriss und ein weiteres klaffendes Loch im Rumpf der Maschine hinterließ. Passagiere wurden herausgeschleudert. Nur um wenige Meter verfehlte der Airbus das über dem Dorf thronende Windrad.

Der Donner der Explosion wehte wie nahes Geschützfeuer zu Frieder Faust und den anderen, brach sich an den Hängen der umliegenden Hügel und kam schwächer zu ihnen zurück. Fast zeitgleich ging die erste abgerissene Tragfläche hoch. Das Rollen der ersten Explosion noch in den Ohren, sahen die Männer, wie eine schwarze Rauchsäule aufstieg und als gewaltiger Pilz den blauen Maihimmel beschmutzte. Dann schossen Stichflammen aus dem, was einmal eine Tragfläche war. Eine leichte Morgenbrise nahm sich des Rauches an und trieb ihn nach Osten und der Donnerschlag der zweiten Explosion erreichte die Ohren der Männer. Der Rumpf der flügellosen Maschine schlitterte weiter, drehte sich dabei in Längsrichtung um die eigene Achse und das Heck riss ab.

Wellendingen wurde nach Nordosten hin, jene Richtung, aus der die Explosionsgeräusche über den Ort rollten, von einem steil aufsteigenden Höhenzug begrenzt. An seinem Scheitelpunkt ging dieser Höhenzug – das Hardt – in eine hügelige Hochebene über. Das Hardt war ein schmaler Waldsaum, Naturschutzgebiet, mit seltenen Orchideen. Der Torso des Airbusses rutschte, schon träge und faul, mit letzter Kraft darauf zu.

Wie eine weggeworfene Fackel schlitterte der Rumpf über ein bestelltes Feld, pflügte das junge Grün keimenden Getreides unter, und erreichte einen uralten, kleinen Steinbruch. Erschöpft kroch die Nase des Airbusses über die Abbruchkante und kam fast zum Stillstand. Dann neigte sie sich doch nach vorn und stürzte kopfüber in die Grube. Im Todeskampf kreischte und quietschte Metall, als es über den steinigen Grund schlitterte. Dann brachte ein dumpfer Faustschlag die Reste des Flugzeugs zum Stillstand. Salutschüsse imitierend explodierten durch Hitze und den harten Aufschlag die noch unversehrten Fenster und spien winzige Granatsplitter aus.

»Wenn sie jetzt zur Seite kippt, rollt sie genau ins Neubaugebiet.«

Christian Stadler hielt seinen Hut mit beiden Händen, als sei er auf einer Beerdigung. Geistesabwesend knetete er die breite Krempe.

»Genau.«

Aber der lodernde Torso blieb standhaft und mit eingeschlagener Nase an den Berg gelehnt stehen. Von seinen ehemals fast vierzig Metern Gesamtlänge waren nur noch zweiundzwanzig übrig. Diese lehnten jetzt kopfüber im alten Steinbruch und ragten etwa fünfzehn Meter über den Höhenrücken hinaus – ein loderndes Mahnmal, wacklig und Furcht einflößend. Und wenn das Auge weiter nach Nordosten wanderte sah es den breiten Graben, den die schlingernde Maschine in den Boden gefressen hatte, brennende Tragflächen und, wie von Riesenhand achtlos über das Land gesät, Körper und Gepäckstücke.

Der Absturz des Passagierflugzeuges versetzte den Maihimmel zurück in den von Gott gewollten Zustand. Ruhe. Kondensstreifen schwanden und das Jubilieren der Vögel wurde von keinem durchstartenden Triebwerk mehr unterbrochen. Frieder Faust näherte seinen Wagen dem lodernden Wrack bis auf zweihundert Meter. Dann, sie bogen um eine kleine Baumgruppe, spürten die Männer die sie anspringende Hitze und Faust stellte den Motor ab.

»Komm. Ein kleines Stück noch.« Es war Bubi, der drängelte. Er fotografierte wild drauflos und verfluchte innerlich den Geiz seiner Eltern, die ihm nur eine Kamera mit einem unbrauchbaren dreifachen Zoom geschenkt hatten.

Faust schüttelte den Kopf. »Ist zu gefährlich.« Er ließ den Pick-up zur Baumgruppe zurückrollen. Sofort nahm die Hitze ab.

»Kann mir nicht vorstellen, dass das einer überlebt hat.« Mettmüller wischte sich mit dem behaarten Handrücken den Schweiß von der Stirn.

Faust fragte: »Und wenn doch?« Aber Mettmüller zuckte nur mit den Achseln.

Nach und nach trafen aus dem Dorf immer mehr potenzielle Helfer ein. Und Schaulustige. Und viele waren auch beides. Einem ungeschriebenen Routenplan folgend sammelten sie sich hinter der kleinen Baumgruppe bei Frieder Faust, Mettmüller und den anderen.

Bubi, auf der Jagd nach dem perfekten Bild, hatte die anwachsende Gruppe verlassen. Hinter Bodenwellen und Sträuchern vor der Hitze schutzsuchend, hoffte er, noch näher an das Inferno heranzukommen.

»Das muss die vierte oder fünfte Maschine sein, die hier in der Umgebung vom Himmel gefallen ist. Und wie es aussieht«, der Neue musterte den Himmel, »wie es aussieht, hat irgendwer oder irgendwas ganze Arbeit geleistet.« Denn der Himmel war leer.

Aus einem Kleinbus stieg eine Handvoll Menschen. Es waren Mitarbeiter der Bonndorfer Fleischfabrik. Dort hatten sie alles stehen und liegen gelassen. Unterwegs hatten sie Martin Kiefer aufgelesen. Martin Kiefer war Eva Segers erster Mann. Im Gegensatz zum größten Teil seiner Umwelt war er zutiefst davon überzeugt, dass er das war, was gemeinhin als toller Hecht bezeichnet wurde. Die dunklen Haare hielt er kurz geschoren und er achtete penibel auf die korrekte Länge seines Dreitagebartes, der ihm etwas Abenteuerliches gab, wie er fand. Außerdem kaschierten die Stoppeln sein wachsendes Doppelkinn. Dank seines Vaters und dessen florierender Offsetdruckerei war Geld kein Thema. Kiefer war mittelgroß und sein Körper befand sich gerade in einem Übergangsstadium zwischen kräftig und fett.

Kiefer kam zu Christian Stadler. Etwas abseits spielte der nervös mit seinem Hut.

»Ganz schöner Mist das.«

»Kannst du laut sagen.« Die Freunde, sie hatten die Schulbank und ihre Pausenbrote, später dann oft die Zeche und manches Mädchen miteinander geteilt, begrüßten sich und musterten die Umgebung.

»Wie im Krieg.«

»Blöder Zufall.«

»Zufall? Komm, vergiss es! Ein Absturz – meinetwegen. Zwei, wenn wirklich alles saudumm läuft, aber das hier«, Stadlers ausgestreckter Finger zeigte zuerst auf die Trümmer in der Nähe, die Rauchsäule über der Oberen Alp und schließlich auf den erschreckend menschenleeren Himmel, »das hier ist kein Zufall!«

»Und das ist ja noch nicht alles.« Faust trat heran.

»Wie, noch nicht alles?«, fragte Kiefer.

»Habt ihr noch Strom in Bonndorf?« Kiefer schüttelte den Kopf.

»Und funktionieren eure Telefone, eure Handys?« Kiefer zuckte die Achseln, kramte aber umgehend sein Handy hervor. Er drückte einige Tasten, doch der kleine Kasten ignorierte seine Befehle und lächelte nur milde in sich hinein.

»Siehst du.« Faust wirkte verzweifelt. In einer der riesigen Taschen seiner schwarzen Zimmermannshose fand er seinen Flachmann, nahm einen tiefen Schluck und schüttelte sich.

»Du auch?« Christian Stadler winkte ab, Kiefer griff gierig zu.

»Ich weiß nicht, was hier abgeht«, Faust schraubte, nach einem zweiten Schluck, die Flasche langsam zu, »aber irgendwas läuft hier vollkommen falsch. Flugzeuge stürzen ab, der Strom ist weg, es läuft kein Wasser mehr, Telefone tot – selbst mein Navigationssystem streikt!«

»Vielleicht Terroristen?«

»Terroristen?« Stadler zog die Augenbrauen hoch. »Terroristen können ein Flugzeug vom Himmel holen, ein Elektrizitätswerk sprengen oder einen Funkturm kippen, aber so ein umfassendes Chaos?«

Er schüttelte den Kopf. »Glaub ich nicht.«

»Vielleicht kommt der Strom ja bald wieder und in den Nachrichten heute Abend wird alles erklärt?« Kiefers Satz klang wie das berühmte Rufen im Wald. »Es könnte doch irgendwie von der Sonne kommen. Sonnenwinde oder so was.«

»Da steckt irgendeine Regierung dahinter«, sagte Faust, ohne Kiefer zu beachten. »Etwas so Umfassendes – das waren die Amis.«

»Oder die Chinesen.«

»Die Russen waren das.«

5

Vierhundert Tage zuvor bei Hamburg

Die beiden besiegelten das Schicksal der Welt. Keiner war sich dessen bewusst, am wenigsten sie selbst.

Und warum? Dummheit, Schicksal, Leichtsinn, eine Laune des Augenblicks? Langeweile verbunden mit zu vielen technischen Möglichkeiten? Oder Zufall, der stille Kollege Ich-lach-mir-ins-Fäustchen, der im Hintergrund seine Fäden zieht und selbst neugierig auf das Ergebnis wartet? Wenn es darum ging, die Welt zu verändern – er war zur Stelle. Nicht die Weltanschauungen von Terroristen, nicht die hehren Ziele der Tagträumer verändern den Planeten, nein, Gevatter Zufall zieht im Hintergrund die Fäden, spannt mal diesen, mal jenen für seine Pläne ein (überlässt denen anschließend auch gern den Ruhm der Geschichtsschreiber) und amüsiert sich dabei aufs Köstlichste.

Axel suchte an diesem Tag im April des Vorjahres seit Stunden im Internet. In vierzig Tagen sollten Prüfungen sein. Geschichte und, was noch viel schlimmer war, Biologie. So gut er Zahlen und Formeln verinnerlichen und nutzen konnte, so wenig waren seinem Hirn Daten und Fakten der Vergangenheit zugänglich. Und noch weniger biologische Abläufe. Konnte jedoch etwas in einer Formel zusammengefasst und in − wenn auch noch so kompliziert anmutenden − Gleichungen dargestellt werden, war er in seinem Element. Schon als kleiner Junge waren Zahlen seine Welt. Tantchen (Tante Elli, um korrekt zu sein) erzählte heute noch bei jeder Gelegenheit, wie er als Vierjähriger alle in Staunen versetzt hatte: sie hatte ihm eine Tüte Gummibären geschenkt und statt diese, wie es Erwachsene von einem normalen Vierjährigen zu Recht erwarten dürfen, im Handumdrehen in sich hineinzustopfen, breitete er die Bären sorgsam vor sich aus. Er sortierte sie nach Farben und rechnete anschließend vor, dass dreimal soviel rote Bären da waren wie gelbe. Und dass er jetzt zwei grüne Bären essen müsse, damit das Verhältnis zu den weißen stimme. Das war zwölf Jahre her. Aber an Axels Vorliebe zu Zahlen hatte sich nichts geändert. Mit sechs bekam er seinen ersten gebrauchten Computer geschenkt, mit acht einen eigenen Internetzugang und mit zehn hatte er sich erstmals in eine fremde Webseite eingeloggt.

Zwei Häuser weiter wohnte Friedrich Berger, der »Alte Fritz«, wie das ganze Dorf den damals schon weit über achtzig Jahre alten Mann nannte. Seit dessen Frau in den Siebzigerjahren mithilfe eines dicken Seiles die Scheidung eingereicht hatte und ihn mit Haus, Hof und einer herrlichen Streuobstwiese alleingelassen hatte, war er immer mürrischer geworden. Für die Kinder des Dorfes, für die er selten mehr als einen Kieselstein oder Schneeball übrig hatte, waren der alte Fritz und vor allem seine Obstwiese magische Anziehungspunkte. Wenn im Spätsommer die ersten Birnen reif waren und die Säure kleiner Äpfel jede Pore im Mund zusammenzog, entwickelte sich der Obstklau im Garten des Alten zu einem wahren Wettbewerb. Wer würde das meiste Obst mitbringen? Wen würde er erwischen und, vor allem: was würde er mit denen, die er überführt hatte, anstellen? Das Leben war ein endloses Abenteuer.

Einmal hatte Berger einen Sechsjährigen, der glücklich zwei wurmstichige Äpfel in seinen Taschen versteckt hatte, zur Strafe in einen Apfelbaum gesetzt. Und sitzen lassen. Nach drei Stunden hatte ihn seine Mutter endlich erlöst.

Axel selbst war nie ertappt worden. Vielleicht das Glück des Tüchtigen, denn Axel war einer der fleißigsten Obstlieferanten für die Kinder des Dorfes. Das wusste auch Fritz. Und einmal musste er in einen Haufen wunderschöner Äpfel, die verdächtig sauber aufgeschichtet am Fuße eines Baumes lagen, etwas eingespritzt haben. Jedenfalls lagen am selben Abend alle Kinder, die von Axels Beute gekostet hatten, mit Bauchkrämpfen im Bett. Abwechselnd hatten sie sich über die Toiletten gebeugt oder auf die Schüsseln gesetzt und sich dabei über die Unmengen Flüssigkeit gewundert, die in ihren Körpern gespeichert war und diese nun geräuschvoll verließen. Als es Axel nach drei Tagen wie der etwas besser ging, versuchte er sich in die Homepage des Versand unternehmens, dessen Lieferwagen in regelmäßigen Abständen vor dem Haus des alten Fritz hielt, einzuloggen. Nach vier Stunden war er drin, eine weitere Stunde und er hatte die Daten seines Nachbarn und nach weiteren drei Tagen durfte sich Herr Friedrich Berger stolzer Besitzer einer nicht ganz billigen Einbauküche nennen. Nur, dass er nicht stolz war. Und in seinem niedrigen Haus ohne groß angelegten Um bau auch wirklich kein Platz für ein solches Monster war. Kein Platz für Mikrowelle, kein Platz für Gefriertruhe und Riesenkühlschrank, kein Platz für die frei im Raum aufzubauende Kochinsel.

Die Aufgabe, die Axel nun vor genau vierhundert Tagen Kopfzerbrechen bereitet hatte, erwies sich da schon deutlich schwieriger als die kleine Bestellung mit Nachbars Daten. Axel versuchte seit Stunden, sich in einen Computer seines Gymnasiums einzuhacken. Bisher ohne jeden Erfolg. Sein Plan war einfach, genial einfach, wie er selbst glaubte: Ein aus drei winzigen Komponenten bestehender Virus sollte sich im Computersystem des Gymnasiums breitmachen und, wenn nicht alles, was es so an Wahrscheinlichkeitsrechnungen gab, Makulatur war, müsste in den verbleibenden vierzig Tagen der Virus auch den Rechner mit den Prüfungsunterlagen erreicht haben. Nur drei winzige Dateien, besser: Dateifragmente, denn für sich genommen war jeder Baustein sinnlos, ja nicht einmal als Virus(komponente) zu entdecken. Alle drei Bausteine aber gemeinsam auf einer Festplatte würden bald fröhlich zueinanderfinden, Hochzeit halten, sich lustvoll vereinen und anschließend mit ihrer Arbeit beginnen: Uhrenabgleich, Einstellen des Zeitzünders und, nach geruhsamen vierzig Tagen, Löschung aller vorhandenen Dateien sowie des Betriebssystems. Nur sich selbst würden sie verschonen, was eine Neuinstallation ziemlich unmöglich machen dürfte, da jedweder Versuch, den Computer wieder dienstbar zu machen, sofort von der kleinen Virengemeinschaft sabotiert werden würde!

Axel lächelte bei dieser Vorstellung.

Zwei Stunden später, er grübelte noch immer über dem Problem des Uhrenabgleichs, kam endlich Lars, sein Schulfreund. Gemeinsam saßen die beiden seit Jahren ihre Stunden im Hamburger Geschwister-Scholl-Gymnasium ab.

»Auf keinen Fall darf irgendjemand die Fragmente finden …«

»… und sie müssen sich in alles hineinkopieren, was mit dem infizierten Rechner in Kontakt steht«, ergänzte Axel. »Mails, Datentransfers auf CD, DVD, MP3 – und immer sind unsere kleinen Freunde dabei.«

»Und SMS!«

»SMS? Wie soll das funktionieren? Arbeiten Handys nicht mit ganz anderen Systemen und Prozessoren als normale Computer?«

»Das schon. Aber unsere Bausteinchen kommen damit schon zurecht. Wirst schon sehen.« Lars lächelte, lächelte wie jemand, der mehr weiß. »Bei den SMS jedenfalls funktioniert es wie bei den anderen Systemen auch. Bei jeder SMS oder MMS werden Daten übertragen, an die sich unsere Bausteine dranhängen können. Und sobald alle drei Teile auf dem Handy oder Computer sind, dürften die Dinger bald hinüber sein.«

»Und mit ihnen dieser ganze Prüfungsscheiß!«, freuten sie sich. Sie versandten in den folgenden zwei Stunden ihre drei Bausteine in drei verschiedenen Mails an Adressen ihres Gymnasiums.

Der Hausmeister, wenn er nicht gerade vor einem kleinen Loch in der Wand zum Mädchenumkleideraum onanierte, verbrachte die meis te Zeit an seinem Netzwerk-PC auf der Suche nach neuen Pornowebs. Ungeahndet versteht sich, schließlich betreute er das Netzwerk der Schule. In die Betreffzeile schrieben sie Kostenlose XXX-Bilder auf Ihren PC und waren sich sicher, dass Hausmeister Seidel ihre Mail öffnen würde.

Das zweite Steinchen bekam das Schulsekretariat. Frau Senkwitz, altjüngferlich bewachte sie ihren Direktor seit fast einem Jahrzehnt, erhielt an diesem Nachmittag eine Mail mit dem Betreff Persönlich! Nur von Direktor Grünninger zu lesen! Axel und Lars wussten, dass die Senkwitz diesem Verbot nicht würde widerstehen können. Sie würde ohne Zögern das Schreiben öffnen, sich über den Text (War schön gestern Abend!) wundern und dabei nicht bemerken, wie ein Winzling unbemerkt auf die Festplatte des Sekretariatscomputers klettert und sich häuslich einrichtet.

Frau Senkwitz bemerkte nichts, Hausmeister Seidel war durch das Abbild einer netten Blondine abgelenkt, welches Axel und Lars ihrer Mail angehängt hatten und − welch Sieg! – ihren Informatiklehrer, der den dritten Baustein erhielt, überlisteten sie mit einem angeblichen Virenschutz-Update, hinter dem sich Teilchen Nummer drei verbarg.

»Wenn alles klappt«, Axel ließ einen Streifen Kaugummi im Mund verschwinden »gibt es in genau vierzig Tagen keine einzige funktionstüchtige Festplatte mehr im Gymnasium.«

»Voll fett!«, lobte Lars.

Vierzig Tage später schwitzten beide über ihren Prüfungen. Alle Computer des Gymnasiums funktionierten einwandfrei. Die kleine Verstimmung zwischen Direktor Grünninger und seiner Sekretärin nach dem Mail hatte sich wieder gelegt. Hausmeister Seidel durchsuchte täglich sein Postfach nach weiteren kostenlosen XXX-Bildern und der Informatiklehrer hatte das Schreiben mit dem angeblichen Virenschutz-Update längst vergessen.

»Weißt du, was wir falsch gemacht haben?« Axel zuckte missgelaunt mit den Achseln und kaute an seinem Stift. Die drei Bausteine waren ein Klacks gewesen, diese Prüfung aber war die totale Katastrophe.

Es war nur ein kleiner Schreibfehler. Nein, nicht mal das war es; es war ein Nichts, eine Null. Als sie den Zeitzünder auf vierzig Tage programmierten, hatte sich ein kleines Nichts dazugesellt und wohlerzogen hinten angestellt. Vierhundert Tage.

Ihre Mails hatten die Bausteine im Gymnasium abgeliefert und die drei Teilchen hatten sich wie befohlen eingenistet, vermehrt und ihre munteren Nachkommen an alles angehängt, was das Haus verließ. Frau Senkwitz verschickte bis zum Prüfungstag insgesamt 187 Mails an 59 verschiedene Adressaten und sie beschrieb sechzehn Daten-CDs für sich, den Direktor und drei der angestellten Lehrkörper. Sie erledigte wie gewohnt vom Sekretariat aus nicht nur die Bankgeschäfte des Gymnasiums, sondern, wenn man schon mal dabei war, auch gleich ihre eigenen bei der Konkurrenzbank. Ganz gerecht verschenkte sie somit an beide Unternehmen einen kleinen Untermieter, der allein am Folgetag 417 neue Abnehmer fand. Hausmeister Seidel hatte zwar nur vier Mails im selben Zeitraum verschickt, hinterließ die Bausteine aber in allen möglichen zweideutigen Chaträumen und im Adultbereich eindeutiger Websites, von wo aus sie reißenden Absatz fanden.

Ihr Informatiklehrer arbeitete an einer Doktorarbeit zum Thema »Verlässlichkeit offener Computersysteme« und kommunizierte aus diesem Grund mit Fachleuten in ganz Deutschland, der Schweiz und Hongkong (wo der Virus sich bald in einem automatischen Mailverteiler wiederfand, der wöchentlich Interessierte in vierundzwanzig Ländern über den neuesten Stand der Virenabwehr informierte). Außerdem glich er regelmäßig seine Daten zwischen PC und Handy ab. In der Folge klammerte sich an jede seiner Telefonnachrichten ein kleiner Winzling und wartete anschließend geduldig in der Abgeschiedenheit der fremden Festplatte auf das Eintreffen von Komponente zwei und drei.

Hätte alles nach den Plänen von Axel und Lars funktioniert und wäre der Virus am vierzigsten Tag aktiv geworden, hätte es im Gymnasium und den insgesamt fünfundachtzig Rechnern weltweit, auf denen inzwischen alle drei Komponenten eingetroffen waren, leere Festplatten gegeben. Einen Tag darauf hätte es weltweit VirenschutzUpdates gehagelt und nach einer Woche wäre ihr Dreiteiler einer von vielen in den Annalen der Virenabwehr geworden. Aber so warteten noch dreihundertsechzig Tage. Dreihundertsechzig leise Tage.

Die wenigen User, die in den Folgemonaten den einen oder anderen Baustein auf ihrem Rechner entdeckten, konnten damit nichts anfangen und keine Gefahr erkennen. Ein sinnloses Dateifragment nur, ein Schnipsel – Abfall.