4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

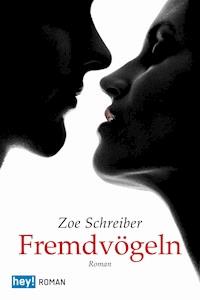

- Herausgeber: hey!Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Sarah hat alles, was sie braucht: einen guten Job, eine eigensinnige Katze und eine schöne Wohnung mitten in Hamburg. Aber reicht ein Leben ohne Sorgen, um wirklich glücklich zu sein? Als sie zufällig an einem Tango-Studio vorbeikommt, zieht sie die schwärmerische Musik sofort magisch an. Etwas in ihr rührt sich. Und der Tango weckt ihre Leidenschaft: Wenn ein Mann eine Frau mit einem Blick um einen Tango bittet und sie dicht bei sich über die Tanzfläche führt, beginnen ihre Herzen in einem Rhythmus zu schlagen. Sarah weiß noch nicht, dass zur Leidenschaft auch Eifersucht gehört. Und wenn Liebe nicht erwidert wird, verwandelt sich der Tango in etwas Gefährliches … Dieser Titel erschien als E-Book zuerst 2017 bei hey! publishing unter dem Titel „Tango infernal“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 529

Ähnliche

Zoe Schreiber

Sex, Lügen und Tango

„Pues sabe que las tontas jamás se van al cielo.

Que las tontas no van al cielo, no van al cielo, no van al cielo.“

…

„No pierda la esperanza en el amor,

Pues sabe que en la vida

Merece algo mejor.“[1]

Tanghetto, Al final todos se van

Impressum

Copyright der E-Book-Originalausgabe © 2019 bei hey! publishing, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildung: FinePic®, München

ISBN 978-3-95607-041-9

www.heypublishing.com

INHALT

Prolog

Buenos Aires, Recoleta

Kapitel 1

Donnerstag, 27. Januar

Kapitel 2

Sonntag, 30. Januar

Kapitel 3

Mittwoch, 27. Februar

Kapitel 4

Sonntag, 6. April

Kapitel 5

Sonntag, 13. April

Kapitel 6

Ostersonntag, 20. April

Kapitel 7

Mittwoch, 23. April

Kapitel 8

Mittwoch, 7. Mai

Kapitel 9

Freitag, 9. Mai und Samstag, 10. Mai

Kapitel 10

Dienstag, 18. Mai

Kapitel 11

Mittwoch, 26. Mai

Kapitel 12

Donnerstag, der 3.Juni und Freitag, der 4. Juni

Kapitel 13

Freitag, 11. Juni und Montag, 13. Juni

Kapitel 14

Samstag, 18.Juni

Kapitel 15

Freitag, 1. Juli

Kapitel 16

Freitag, 1. Juli

Glossar

Prolog

Buenos Aires, Recoleta

Sieben Jahre später

In diesem Teil von Recoleta gibt es noch einige Straßen mit Kopfsteinpflaster, gesäumt von Bäumen, deren üppiges Grün den Menschen in den Straßencafés Schatten spendet. Nun, am Ende des Sommers, werden die Tage angenehmer und Temperaturen von über 40 Grad sind eher selten. Es kommen vermehrt Touristen – Tangotouristen aus Europa, die dem Winter in ihrer Heimat entfliehen. Hier erkunden sie die unzähligen Milongas der Stadt und kaufen Tanzschuhe.

Die Klimaanlage in Sarahs Almacen aleman, wie ihre kleine Schreibwarenhandlung heißt, läuft glücklicherweise seit einer guten Woche wieder. Vorher ist es kaum auszuhalten gewesen und Sarah hat ihren Laden mittags für einige Stunden schließen müssen. Hier im Viertel heißt sie nur „la Alemana“, die Deutsche, obwohl sie inzwischen recht gut Spanisch spricht. Neben Heften, Tagebüchern, Stiften und Briefpapier verkauft sie auch Zeitschriften, Postkarten, Zigaretten und Süßigkeiten, ein buntes Sammelsurium, wobei sie erstaunt, wie gut die altmodischen Schreibwaren laufen. Die Bewohner dieses Viertels ticken einfach ein wenig anders. Viele kommen nur zum Plaudern vorbei. Heute ist allerdings nicht viel los, sie hat bisher nur ein paar Packungen Zigaretten verkauft.

Sarah trinkt einen Schluck Mate, setzt die Lesebrille auf und versucht sich auf ihre Buchführung zu konzentrieren. Seit ihrem 40. Geburtstag sieht sie die Zahlen ohne Brille nur verschwommen. Die Türglocke, eine altmodische Schelle, bimmelt und sie schaut auf. Ein dunkelhaariger Wuschelkopf winkt zwei anderen Jungen zum Abschied zu und stürmt hinein.

„Pedrito!“, ruft sie überrascht. „Wie kommt es, dass du schon da bist?“

„Schule war heute früher aus“, gibt ihr Sohn zurück. Er besucht die erste Klasse der Internationalen Schule, die gleich um die Ecke liegt, jedoch oft spontan Konferenzen ansetzt und die Schüler nach Hause schickt. Sie umarmt ihn einen Moment lang fest und atmet seinen süßen Duft ein, bevor der Junge sich losmacht und unter ihrem Tisch verschwindet – nicht ohne sich zuvor einen Schokoriegel geschnappt zu haben.

„Iss nicht so viel Schokolade“, ermahnt sie ihn lächelnd. „Bald ist Mittagspause und dann gibt es Essen. Was magst du heute?“ Dass sie direkt über dem Geschäft wohnen, ist ein Geschenk des Himmels. Pedro antwortet nicht, er ist in die Comic-Geschichte eines Superhelden eingetaucht, wo ihn keine mütterliche Stimme erreicht.

Sarah widmet sich wieder ihren Zahlen, den Einnahmen und Ausgaben, als die Türglocke ein weiteres Mal ertönt. Ein Paar betritt den Laden, das Sarah hier noch nie gesehen hat, dennoch kommt die Frau ihr vage bekannt vor. Doch wie Touristen sehen die beiden nicht aus. Der Mann, ein Endfünfziger in hellem Anzug mit passendem Hemd und Einstecktuch, wischt sich den Schweiß von der Stirn und atmet in der Kühle des Ladens merklich auf. An seinem Arm stolziert eine üppige Latina herein, die ein knallenges pinkes Kostüm zu hochhackigen Pumps trägt. Ihre Waden sind wohlgeformt und von einem Milchkaffeeton, ihre üppige Oberweite wird durch ein geschnürtes Mieder noch betont. Auf dem Kopf trägt sie einen wagenradgroßen Hut, der ihr Gesicht halb verdeckt. Sarah sieht einige Paradiesvögel in Recoleta, so dass der Aufzug der Frau sie nicht übermäßig überrascht.

Als sie droht, einen Postkartenständer umzureißen, nimmt die Frau den Hut ab und Sarahs Vermutung verdichtet sich augenblicklich zur Erkenntnis: „Juana?!“

Kapitel 1

Donnerstag, 27. Januar

Hamburg-Poppenbüttel

Den ganzen Tag lang hingen graue Wolken über Hamburg. Die meisten Menschen verabscheuten diese Jahreszeit, eine Art Dauerherbst, der sich auf das Gemüt legte. Doch Sarah hatte nichts gegen das Wetter. Von ihrem Arbeitsplatz in der Bankfiliale blickte sie auf die Geschäftsstraße und das hell beleuchtete Einkaufszentrum gegenüber, das Menschen einsog und mit Tüten beladen wieder ausspuckte.

Sarah mied diesen Ort. Wenn sie etwas benötigte, kaufte sie es im Internet, immer bei demselben Onlineversand, wo sie die Kleidung, Hosenanzüge, schlichte, knielange Kleider und klassische Pullover und Blazer zu Hause anprobieren konnte. Ihr Leben spielte sich werktags von 8.30 bis 17.30 Uhr in der Bank ab, in der sie tagein, tagaus auch dasselbe hätte tragen können, Hauptsache, es war seriös und unauffällig. Zu Hause, wo sie den Rest ihrer Zeit verbrachte, sah sie sowieso niemand. Die Natur hatte sie in jeder Hinsicht mittelmäßig ausgestattet: mittlere Größe und Statur, mittelbraune, glatte Haare, die sie mittellang trug.

Sarah mochte ihren Job. Er war so sicher, wie das im Bankwesen heutzutage möglich war, gut bezahlt, und man ließ sie in Ruhe. Sie arbeitete hier seit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau vor über 20 Jahren. In der Zeit waren viele ambitionierte Kollegen gekommen und gegangen. Zwar hatte sie später den Bankfachwirt gemacht, aber nicht, um sich beruflich zu verändern, sondern um sich mehr Fachwissen anzueignen. Regelmäßig nahm sie an EDV-Schulungen teil. Ihre wechselnden Vorgesetzten hielten große Stücke auf sie und schätzten ihre Kompetenz in Sachen Kapitalanlagen.

Nach allem, was vorgefallen war, brauchte sie die Sicherheit ihrer gut bezahlten Arbeit, die ihr eine schöne 3-Zimmer-Eigentumswohnung ermöglichte. Das Darlehen ihres Arbeitgebers hierfür war fast abbezahlt. Zweimal im Jahr fuhr sie in den Urlaub, im Sommer nach Usedom, im Winter in den Harz oder ins Weserbergland, meist mit ihrer Mutter.

Lieber wäre sie allein gefahren, aber ihre Mutter bestand auf ihre Begleitung, sie hatte sonst niemanden mehr. „Das bist du mir schuldig, Sarah!“, betonte sie mit der gleichen Vehemenz, mit der sie auf die sonntäglichen Besuche der Tochter pochte. Bis dahin waren es zum Glück noch drei Tage.

Heute war Donnerstag. Donnerstags ging Sarah immer zur Jazzdance-Gruppe, seit über zehn Jahren waren sie ein fester Stamm von Frauen. Diese Frauen als Freundinnen zu bezeichnen, wäre zu viel gewesen, aber immerhin hatte sich irgendwann eine gewisse Verbundenheit eingestellt. Man ging zur Weihnachtszeit zusammen essen und gelegentlich nach dem Training noch etwas trinken, meist ohne Sarah, die lieber nach Hause wollte.

Sie liebte sie es, allein zu sein. Wenn sie die Vorhänge zuzog, die Welt aussperrte und es sich auf dem Sofa bequem machen konnte, atmete sie auf. Am liebsten schaute sie Schwarz-Weiß-Filme, ihr absoluter Lieblingsfilm war Casablanca, sie hatte ihn so oft gesehen, dass sie die Dialoge mitsprechen konnte.

Anders ihre Mutter. Ständig lag die ihr in den Ohren, wann sie sie denn besuchen käme, warum sie nicht häufiger zusammen ins Theater oder in die Oper gingen, dass Sarah sie zu Arztterminen oder Friseurbesuchen kutschieren sollte. Kaum hatte sie an ihre Mutter gedacht, klingelte das Telefon. Das Display zeigte die vertraute Nummer.

„Hallo, Mutter.“

„Sarah, guten Tag, woher weißt du, dass ich es bin?“

„Deine Rufnummer wird angezeigt. Was gibt es?“

„Ich wollte nur mal hören, ob es bei Sonntag bleibt.“

Seitdem Sarah vor 16 Jahren von zu Hause ausgezogen war, hatte es kaum einen Sonntag gegeben, an dem sie nicht ihre Mutter besucht hatte.

„Selbstverständlich. Wo möchtest du denn zu Mittag essen?“

Ihre Mutter liebte es, neue Restaurants auszuprobieren, das Einführungsangebot samt einem Sekt aufs Haus zu bestellen und dann nach dem sprichwörtlichen Haar in der Suppe zu suchen.

„Bei mir um die Ecke hat ein Italiener aufgemacht. Früher war dort ein Portugiese, weißt du noch? Dort gibt es einen Mittagstisch, auch am Sonntag. Lass uns das mal ausprobieren!“

„Okay.“ Sie starrte auf den Bildschirm, klapperte vernehmlich auf der Tastatur.

„Was bist du so kurz angebunden? Hast du Kundschaft?“

Ihre Mutter kapierte nie, dass sie nur selten Kundenkontakt hatte. Die Geldanlagen wurden von Anlageberatern verkauft, sie war meist mit dem Computer und den Zahlen allein.

„Nein, aber ich muss noch schnell etwas am PC fertigmachen.“

„Ach, heute gehst du zum Sport! Gut, dass du dich fit hältst. So eine alte Schachtel wie ich versauert ja allein zu Hause.“

„Jazzdance“, verbesserte Sarah ihre Mutter und fügte hinzu: „Du hast doch auch deine Seniorengymnastik.“

Bei dem Wort „Senioren“ stieß Sarahs Mutter ein abfälliges Schnauben aus, da sie sich jugendlich-fit fühlte und gern damit kokettierte, jünger auszusehen. Sie wohnte in einem exklusiven Seniorenstift, dank ihres zweiten Ehemannes, ein vermögender Steuerberater, der nach nur vier Jahren Ehe gestorben war. Dorthin kamen jeden Tag Physiotherapeuten, Yogalehrer, Sprachtrainer und andere Unterhalter, die den gelangweilten, aber betuchten Senioren die Zeit vertrieben.

„Ja, Altengymnastik, ganz toll!“ Die Unzufriedenheit ihrer Mutter tropfte fast aus dem Hörer.

„Mutter, es tut mir leid, aber ich muss Schluss machen. Wir sehen uns am Sonntag, soll ich dir noch irgendetwas mitbringen?“

„Nein, die besorgen mir hier alles. Etwas mehr Zeit könntest du für deine alte Mutter erübrigen. Und komm bloß pünktlich, hörst du?“

„Selbstverständlich. Punkt zwölf bin ich da.“

Sie legte den Hörer auf und fuhr den PC hinunter. Als sie ging und sich wie immer höflich verabschiedete, nahm sie kaum ein Kollege wahr. Es war, als wäre sie unsichtbar. Eine gute Basis dafür, dass bisher alles gut gelaufen war. Sie schlug den Mantelkragen höher und eilte zu ihrem Wagen.

An der Gymnastikhalle erwartete sie eine Überraschung. Die Tür war verschlossen, es hing ein Schild dran: „Liebe Jazzdance-Gruppe, leider muss der Unterricht vorerst ausfallen. Gern hätte ich mich noch persönlich von euch verabschiedet – bin ein halbes Jahr in Argentinien. Jutta“

Sarah stand ratlos davor. Argentinien? Davon hatte ihre Trainerin überhaupt nichts erzählt. Oder hatte sie etwas nicht mitbekommen? Und wo waren die anderen? Sie wartete ein paar Minuten in der Kälte, bevor sie sich zum Gehen wandte. Auf halben Weg zum Parkplatz kam ihr Beate entgegen.

„Ach Sarah, tut mir leid, wir hatten deine Handynummer nicht. Jutta hatte angerufen, ihr Flug ging nun doch früher“, rief sie, noch ehe sie Sarah erreicht hatte.

„Ich höre das alles zum ersten Mal. Wieso ist sie Jutta in Südamerika?“

„Das hatte sie erzählt, als wir vor zwei Wochen noch was trinken waren.“ Beate grinste. „Sie hat da wohl jemanden kennen gelernt. Einen ganz heißen Kerl. Tangotänzer oder so. Jedenfalls hat sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt und ist mit ihm nach Buenos Aires. Ihre Wohnung hat sie vorerst untervermietet.“

„Ach. Und was macht sie da?“ Sarah konnte sich nicht vorstellen, was jemanden veranlassen konnte, Hals über Kopf alle Brücken abzubrechen.

Beate verdrehte die Augen. „Na, was wohl? Tanzen, lieben, leben? Die Chance auf das große Glück ergreifen? Sarah, nicht alle Menschen leben ein Einsiedlerleben.“

„Das ist mir schon klar. Es kommt nur so überraschend. Und was wird aus der Gruppe?“

Beate zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Der Verein wird wohl irgendwann eine neue Trainerin schicken. Gib mir doch deine Handynummer, dann sage ich dir Bescheid.“

Sarah überlegte einen Moment. „Danke, aber ich frage einfach gelegentlich im Büro des Vereins nach.“

„Auch okay. Dann mach’s gut.“

*

Hamburg-Blankenese

An der Tür zum Lehrerzimmer stieß Reinhold beinah mit Teresa zusammen. Sie lächelte, schlug die Augen nieder und drängte sich an ihm vorbei, bevor ihm etwas einfiel, das er hätte sagen können. Er blickte ihrer schmalen Statur nach. Besonders ihre schlanken Fesseln, die auch jetzt unter den Hosen hervor blitzten, entzückten ihn. Sie wechselte in der Schule immer die Schuhe und trug sogar im Winter Ballerinas. Das und die mädchenhafte Art, sich das Haar aus dem Gesicht zu streichen, hatten ihn verzaubert. Nachdem sie ein paar Mal in seinem Unterricht hospitiert hatte, fasste er sich ein Herz und lud sie auf einen Kaffee ein. Sie bestellte grünen Tee und errötete, während er über seine Liebe zu den alten Dichtern und Philosophen dozierte und aus dem Gedächtnis Gedichtspassagen deklamierte.

„Latein, wer interessiert sich heute noch dafür!“, rief er dramatisch aus. „Ovid, Catull, ach, die unerreichten, fernen Meister. Wie die Verse sich ineinander fügen – auch nach Jahrzehnten läuft mir immer eine Gänsehaut über den Rücken, wenn ich ihre Gedichte lese.“

„Die meisten Schüler nehmen heutzutage nur noch Latein, weil die Eltern wollen, dass sie Medizin studieren. Oder Jura“, warf Teresa ein. „Oder um Lehrer zu werden in einem Fach, das nicht so überlaufen ist.“

Der Nachmittag hatte in einem verschwiegenen kleinen Hotel geendet, wo Reinhold quasi als Vorspiel Gedichte zitierte, bevor er sie in Künste einzuführen versuchte, die sie augenscheinlich schon zur Genüge kannte. Routiniert und leidenschaftslos vollzog sie den Akt. Er war verblüfft und ernüchtert. Zu einem weiteren Treffen war es nicht gekommen, aber Teresa hatte ihn sowieso schon am Ende ihres Tete-a-Tetes gelangweilt. Ihre mädchenhaft-naive Anmutung hielt der Realität nicht stand.

Er ging zu seinem Platz und kramte Bücher hervor. Morgen stand eine schriftliche Vorprüfung seines Oberstufenkurses an. Auch wenn er über alle Erfahrung verfügte und sich eigentlich nicht mehr hätte vorbereiten müssen, stand es für ihn außer Frage, jedes Mal etwas Besonderes zu kreieren. Das war er den wenigen Schülern, die Latein bis zum Abitur nahmen, schuldig. Außerdem hatte er den Ehrgeiz, seinen Lateinkurs zu exzellenten Abiturnoten zu führen. Wenn die sprachunbegabten Stotterer der Mittelstufe endlich abgesprungen waren, nachdem er sie mit den Schlachtenbeschreibungen Cäsars bis zum Erbrechen gequält hatte, blieben einige wenige übrig. Manche davon hatten sogar eine gewisse Begabung und interessierten sich wirklich für die Sprache, nicht nur, um das große Latinum zu erwerben. Das war es, was ihn an Teresa wirklich gestört hatte – ihre Abgeklärtheit. Dass sie, die junge Referendarin, sein Latein nicht zu würdigen wusste. Wahrscheinlich hatte sie selbst zu den Schülern gehört, deren Eltern einen medizinischen Beruf für sie wollten und ihr Abiturnotendurchschnitt hatte nur zu einem Lehramtsstudium gereicht. Zwei Stunden später war er fertig, kopierte die Klausuren und packte sie in seine Aktentasche.

Der Blick auf seine Armbanduhr bestätigte das Knurren seines Magens: 13 Uhr, Zeit für das Mittagessen. Hoffentlich hatte Elena etwas Leckeres vorbereitet. Er schlüpfte in seinen alten Trenchcoat, setzte die Mütze auf und klemmte sich die abgegriffene Tasche unter den Arm. Ihr Henkel war schon lange abgerissen. Kollegen, die ihn bloß oberflächlich kannten, hielten ihn für einen armen Schlucker, der sein Gehalt in Erstausgaben investierte oder einen Haufen unterhaltspflichtiger Kinder hatte. Um diesen nicht unerwünschten Eindruck zu unterstützen, kam er meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule. Doch heute war er etwas spät dran gewesen und hatte daher den Jaguar genommen.

Der Wagen sprang erst beim dritten Versuch an, dann schnurrte der Motor jedoch gewohnt zuverlässig los. Reinhold mochte seine gediegene Innenausstattung und das Fahrgefühl. Was er nicht mochte, waren die Blicke, die der dunkelgrüne Wagen regelmäßig auf sich zog – ob an der Ampel oder von der Nebenspur, überall Neid und Häme. Er schaltete das Radio an und wählte den Klassiksender. Ein Klavierkonzert von Chopin begleitete ihn nach Hause. Als er in die Einfahrt einbog, stand Sabines Mercedes Cabrio schon vor der Tür. Mittags aßen sie so oft gemeinsam, wie sein Stundenplan und ihre Termine in der Kanzlei es zuließen. Wenn er ehrlich war, waren eher ihre Mandantengespräche der wesentliche Faktor für das gemeinsame Essen, denn er hatte nur eine halbe Stelle. Mehr wollte und konnte er nicht unterrichten. Vor Sabine rechtfertigte er das mit einem ominösen Buch, das er angeblich seit Jahren schreiben wollte. Über die umfangreiche Recherche war er bislang noch nicht hinausgekommen.

Die Schüler schienen ihm im Laufe der Jahre immer anstrengender, lauter und kritischer. Der Lärmpegel an der Schule war kaum auszuhalten, das Geschrei in den Pausen zerrte an seinen Nerven. Außerdem hatte er so genügend Zeit für andere Interessen. Aus finanziellen Gründen hatte er es sowieso nicht nötig zu arbeiten, aber das musste niemand wissen, schon gar nicht seine Kollegen.

Er schloss den Wagen ab und ging die Freitreppe zum Eingangsportal hinauf. Die Villa an der Elbchaussee, die er mit Sabine seit 18 Jahren bewohnte, verdiente die Bezeichnung hochherrschaftlich. Sie hatte sie von ihrem Vater geerbt, als der mit knapp siebzig an einem Herzinfarkt gestorben war. Ihr Vater war ebenfalls ein sehr erfolgreicher Anwalt und Notar gewesen. Außerdem hatte er ihr neben der Kanzlei und einem vermögenden Kundenstamm drei Altbauten mit Mietwohnungen in Berlin und zwei in Hamburg hinterlassen, sowie einen Batzen Geld auf Schweizer Nummernkonten.

Zusammen hatten Sabine und Reinhold ein mehr als gutes Auskommen – eigentlich hätte keiner von ihnen arbeiten brauchen. Aber es stand für sie außer Frage, das zu tun. Sie mochten ihre Berufe und wollten der Gesellschaft sinnvoll dienen, wie Sabine es gern ausdrückte.

Reinhold schloss die Tür auf, bevor Elena, die Haushälterin, ihm öffnen konnte. Er hasste es, in sein eigenes Haus eingelassen zu werden, auch wenn es streng genommen Sabine gehörte. Er zog die Schuhe aus und ging ins Speisezimmer. Sabine saß schon dort und las die Frankfurter Allgemeine.

„Hallo Reinhold!“ Sie erhob sich halb und ließ sich von ihm einen Kuss auf die Wange hauchen. Mehr Körperkontakt pflegten sie in der Regel nicht.

„Wie war dein Tag?“, fragte Reinhold, ging auf die Stirnseite des Tisches und setzte sich ihr gegenüber. Nur der ausgeklügelten Akustik des Raumes sowie der ruhigen Lage der Villa auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück war es zu verdanken, dass sie sich beim Essen nicht anschreien mussten. Manchmal dachte er daran, dass an diesem Tisch Platz für eine ganze Kinderschar wäre. In gegenseitigem Einverständnis hatten sie auf Kinder verzichtet, wobei Reinhold diese Entscheidung nun, wo es längst zu spät war – wenn nicht für ihn, dann auf jeden Fall für Sabine – manchmal bedauerte. Wer sollte all den Besitz nach ihrem Tod bekommen? Sabine hatte entschieden, es einer Stiftung zu vererben, doch ihm wäre wohler bei dem Gedanken gewesen, im Leben eine Spur zu hinterlassen.

Sabine sah ihn an und schien auf eine Antwort zu warten.

„Entschuldige, ich war gerade gedanklich abwesend“, gestand Reinhold und nippte an dem trockenen Sherry, den er sich vor dem Mittagessen immer gönnte.

„Ich hatte dir gerade von dem Gerichtsprozess erzählt, in dem ich einen Endokrinologen vertrete, der eine Privatbank gekauft und Millionen veruntreut hat.“ Es war typisch für Sabine, dass sie nie Namen nannte, um die Identität ihrer Mandanten zu schützen. Doch wer Zeitung las, wusste auch so, von wem sie sprach.

„Und, wirst du gewinnen?“

„Höchstwahrscheinlich wird es auf einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft hinauslaufen. Wir Anwälte sind heutzutage bessere Unterhändler. Aber er wird nicht allzu schlecht dastehen, vermute ich. Er verfügt über genug Kapital, um sich freizukaufen. Wenn er Glück hat, muss er nicht ins Gefängnis. Die Untersuchungshaft wird ihm auch angerechnet.“

Reinhold schüttelte den Kopf und tauchte den Löffel in die Hummercremesuppe. „Ich werde nie verstehen, was die Gier aus Menschen machen kann. Hatte er nicht genug?“

Sabine brach ein Stück Brot ab und kaute gründlich, bevor sie antwortete. „Solche Menschen bekommen nie genug. Er gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet, ist Professor und hat ein Standardwerk zur Endokrinologie veröffentlicht. Und nun wird er nie wieder in seinem Beruf arbeiten können. Die Approbation ist ihm zuerst aberkannt worden. Dann hat seine Frau – War es die dritte oder vierte? – die Scheidung eingereicht.“

„Vielleicht fasst er irgendwo in Brasilien oder so wieder Fuß. Pfuscht ein paar Schönheitsoperationen zusammen, neue Brüste und so. Da ist das Wetter auch besser.“

„Und die Frauen rassiger, jünger und weniger widerborstig“, vollendete Sabine seinen Gedanken. Sie lächelten einander an und prosteten sich mit dem leichten Roséwein zu, den sie gemeinsam auf dem kleinen Weingut in der Provence entdeckt hatten.

Elena trug den nächsten Gang auf und sie machten sich in stillschweigendem Einverständnis über die Meeräsche her.

*

Hamburg-Sankt Georg

Pablo erwachte voller Widerwillen. Die Sonne blendete ihn gnadenlos. Sie schien zwischen den nachlässig zugezogenen Vorhängen hindurch und richtete ihr Licht wie durch ein Brennglas gebündelt auf ihn. Er hatte sich in den Decken und Laken verheddert. Ihm war heiß und sein Kopf dröhnte. Obwohl er gestern Abend nur Rotwein getrunken hatte, schien er einen Kater zu haben. Dann fielen ihm die Tequilas ein, mit denen sie die Nacht beendet hatten.

Carlos’ Bein lag schwer auf ihm, er konnte sich kaum bewegen. Pablo drehte sich unter dessen sehnigen braungebrannten Schenkel heraus. Davon erwachte auch Carlos. Sofort erhellte ein Lächeln sein hübsches Gesicht, in dem über Nacht dunkle Bartschatten entstanden waren. Wenn Carlos sich nicht zweimal täglich rasierte, sah er aus wie ein Zigeuner. Außerdem kratzte er dann furchtbar und Pablo hasste es, mit rotgescheuerten Lippen im Studio aufzutauchen und sich spöttische Kommentare von Juana anhören zu müssen. Dabei hatte Juana bloß niemanden zum Ficken, nicht einmal zum Knutschen, und ihr Gerede entsprang purer Eifersucht. Manchmal bereute er es, dass er mit seiner besten Freundin zusammenarbeitete. Sie konnte mehr nerven als eine Ehefrau.

„Kaffee?“, fragte Carlos, beugte sich hinüber, gab ihm einen saftigen Kuss und ließ ihn kurz seine beachtliche Morgenlatte spüren. Aber davon würde er sich nicht ablenken lassen.

„Ja. Und einen Orangensaft, ich brauche Vitamine!“, jammerte Pablo und linste auf die Uhr. „Oh Gott, es ist schon halb zwei!“

„War spät gestern. Die Vögel schon singen, als nach Hause kommen.“ Carlos verzichtete der Einfachheit halber auf die meisten Personalpronomen sowie auf komplizierte Verbformen. Obwohl er ebenso wie Pablo an die fünfzehn Jahre in Hamburg lebte und Pablo ihn zwang, deutsch mit ihm zu reden, hatten seine Sprachkenntnisse sich nicht wesentlich verbessert. Doch Pablo wollte sowieso keine tief schürfenden Gespräche mit ihm führen. Carlos sprang mit dem lässigen Selbstbewusstsein eines Mannes, der sich der Attraktivität seines Körpers bewusst ist, aus dem Bett und schlenderte nackt durchs Apartment.

„Kaffee alle“, stellte er nach einem Blick in die Dose fest.

Pablo stöhnte. „Dann press mir eine Orange aus, bitte.“

„Nix Fruckt. Aus Tute?“

„Tüte“, verbesserte Pablo ihn reflexartig. „Hast du denn nicht eingekauft?“

Carlos zuckte die Schultern, drehte sich zu ihm um. Im Mundwinkel hatte er schon eine Zigarette.

„Und nun willst du auch schon rauchen! Auf nüchternen Magen!“, beschwerte sich Pablo. Er hörte selbst, dass er wie ein zeterndes Mädchen klang, schlimmer, wie eine zickige Tunte.

Carlos kam grinsend auf ihn zu, schlüpfte zu ihm ins Bett und blies ihm den Rauch ins Gesicht.

„Dann eben anderes Frustuck“, raunte er und begann Pablo zu streicheln. Sein Nikotinkonsum hatte entgegen der üblichen Warnungen auf den Zigarettenpackungen keinen Einfluss auf seine Potenz.

„Nein! Ich bin spät dran und brauche einen Kaffee und etwas zu essen!“, entgegnete Pablo und schob Carlos’ Hand weg. Der schnippte die Asche achtlos auf den Boden.

„Bist du geworden deutsches Spießer?“, fragte er. „Oder altes Mann?“

„Sehr witzig. Alter Mann, von wegen! Ich zeig dir gleich den alten Mann!“ Er warf sich über Carlos, drehte ihn auf den Bauch und biss ihn in den Nacken. Carlos wand sich stöhnend unter ihm. Pablo kniff ihn in die Hüften, wo er etwas Speck ansetzte. Carlos sah zwar um einiges jünger aus als er, das musste er zugeben, aber er pflegte sein Kapital nicht genügend, sondern verließ sich voll und ganz auf seine Gene.

„Etwas Disziplin würde dir auch guttun. Und du kaufst gefälligst noch eine Kiste Las Lenas, bevor du nachher ins Studio kommst!“, wies Pablo ihn an, bevor er aufstand.

Nach einer kurzen Dusche sammelte er seine Sachen zusammen und zog sich an. Eine neue Unterhose stibitzte er aus Carlos Schublade. Auch wenn es sein striktes Credo war, keine Kleidung bei seinen Liebhabern zu lagern, hasste er es, benutzte Wäsche zweimal zu tragen. Als er ins Wohn-Schlaf-Esszimmer kam, war Carlos schon wieder eingenickt und schnarchte leise vor sich hin. Er schüttelte den Kopf und zog die Tür leise hinter sich zu.

In seinem Lieblingscafé, dem Café Gnosa, war sein Stammplatz zum Glück noch frei. Wenig später standen ein großer Milchkaffee und ein frisch gepresster Orangensaft vor ihm. Pablo seufzte vor Behagen, als er drei Löffel Zucker in den Kaffee gab und einen großen Schluck nahm.

„Auch etwas zu essen?“, fragte die Bedienung, die anscheinend neu war. Sie war jung und hübsch, Pablo lächelte sie strahlend an.

„Ja, eine Medialuna. Und ich habe etwas für dich. Du siehst aus wie eine Naturbegabung.“ Er zog einen Flyer aus der Tasche und überreichte ihn ihr mit großer Geste.

„Tangostudio El Porteño“, las sie. „Ist das deins?“

„Ja, ich betreibe es zusammen mit einer guten Freundin. Es ist gleich um die Ecke, komm doch mal vorbei, wenn du Lust hast.“

„Ach, ich weiß nicht. Ist Tango nicht nur etwas für alte Leute? Rum-ta-ta mit einer roten Rose zwischen den Zähnen?“ Sie deutete ein paar zackige Schritte an, warf den Kopf zur Seite und kicherte.

„Was du meinst, ist der europäische Tango. Aber den tanzen wir nicht im Porteño. Porteños sind übrigens die Ureinwohner von Buenos Aires“ – er sprach es Buäno Zairess aus – „und wir beide, Juana und ich, sind echte Porteños. Bei uns du kannst lernen den echten Tango, argentinischen Tango, in enger Umarmung.“ Er zwinkerte ihr verführerisch zu. Wenn er mit potenziellen Kundinnen sprach, vertauschte er manchmal die Wortstellung im Satz, weil er die Erfahrung gemacht hatte, dass ein zu gutes Deutsch nicht unbedingt die beste Visitenkarte war.

„Okay.“ Das Mädchen drehte den Flyer zweifelnd hin und her. „Ich werd mal schauen, was mein Freund dazu sagt.“

„Bringst du mit deinen Freund! Wir bieten ständig neue Anfängerkurse für Paare an, kannst du gucken auf unsere Website für Termine.“ Pablo schenkte ihr sein schönstes Lächeln. Auch wenn er schwul war, wusste er um seine Wirkung auf Frauen. In den Tangokreisen hütete er sich überhaupt, seine sexuellen Neigungen offen zu legen. Die meisten Frauen im Porteño wussten nicht, dass der feurige Tanzlehrer vom anderen Ufer war. Und das war auch gut so.

Das Mädchen nickte gelangweilt und wandte sich einem anderen Gast zu, der schon mit der Karte winkte. Bei ihr hatte sein Charme offenbar nicht gewirkt. Wenig später stellte sie das Gebäckstück vor ihm ab.

Pablo trank seinen Kaffee und den Saft aus und warf das Geld auf den Tisch. Ihm war ziemlich klar, dass sie nicht kommen würde. Aber egal.

Er schlenderte die Lange Reihe entlang, warf ab und zu einen Blick in die Schaufenster. Die verschiedensten Geschäfte gab es hier. Schwule Buchhandlungen, Musikalienhandlungen, alternativ angehauchte Boutiquen, daneben überall sich breitmachende Filialen bekannter Café-Ketten, Apotheken und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Auch wenn die Gentrifizierung Sankt Georg längst fest im Griff hatte, konnte sich der Stadtteil eine gewisse Charakteristik bewahren. Leben und leben lassen – das galt auch für das Tangostudio „El Porteño“ und seine Nachbarn.

Unter dem im ersten Stock ansässigen Studio befand sich eine arabische Moschee. Reihen von Schuhen standen vor dem schmucklosen Eingang. Mit den Muslimen hatte es entgegen aller Erwartungen nie Probleme gegeben. Pablo und Juana hatten sich, bevor sie die Räume angemietet hatten, dort vorgestellt und das Gespräch gesucht. Erst als sie ganz sicher waren, dass der Imam ihnen keinen Ärger machen würde, hatten sie den Mietvertrag unterschrieben. Und siehe da, in den fünf Jahren, die sie dort residierten, hatte es weniger Stress gegeben als in anderen Tangostudios, die um Ruhe bedachte, klagewillige Nachbarn hatten.

Pablo nahm zwei Stufen auf einmal. Die Tür war nicht abgeschlossen.

„Juana, bist du da?“, rief er.

„Naturalmente, du argentinischer Knallkopf, wir wollten uns bereits vor einer halben Stunde treffen!“, klang Juanas Stimme aus den hinteren Räumen. „Ich habe schon feucht durchgewischt, das sollte eigentlich dein Süßer gestern Nacht gemacht haben. Aber der hatte wohl was anderes zu tun, nämlich es dir ordentlich zu besorgen …“

Pablo schnitt Grimassen, während er sich die Tanzsneakers zuschnürte. Dann schlich er sich von hinten an Juana an, die weiter palaverte, riss ihr die Arme hoch und bedeckte sie dramatisch mit Küssen.

„Ay, stop!“, kreischte Juana laut, aber entzückt auf.

„Ah, du bist doch die Beste, die tollste bailarina y mujer,[2]und gewischt hast du auch schon, du Teufelsweib“, schnurrte Pablo. Er spürte, wie sie in seinen Armen dahinschmolz, er wusste, wie er sie geschmeidig bekam. Sie war auch bloß eine Frau. Aber was für eine!

„Hach Pablo, ich hab dich auch lieb, spar dir deine Energie fürs Tanzen auf, wir haben noch ein großes Stück Arbeit vor uns!“ Juana wand sich in seiner Umarmung. Er drehte sie zu sich um und führte sie in eine Moulinette, eine klassische Drehung, gefolgt von einem hohen Boleo. Juana hatte in den vergangenen Wochen bestimmt zehn Kilo abgenommen, was seinem Rücken bei den unvermeidlichen Hebefiguren gut bekam. Ihr Gewicht schwankte stets in Relation zu ihrem emotionalen Zustand.

„Was denn, wir arbeiten doch schon!“, rief er und warf sich in eine dramatische Pose.

„Wir müssen an unserer Choreografie für die Show arbeiten, du Hornochse!“, parierte Juana und knuffte ihn in die Seite.

Lachend gingen sie in den großen Raum und drehten die Musik auf.

*

Buenos Aires

Seitdem das „Niño Bien“ in Buenos Aires wieder den Besitzer gewechselt hatte und nun „Zucca“ hieß, hatte sich das Publikum verändert. Adrian und Mariana gingen Hand in Hand die Treppe hinauf, vorbei an Scharen von Tango-Touristen. Europäer, allen voran Deutsche, aber auch Amerikaner und Japaner bereisten seit Jahren die argentinische Hauptstadt auf der Suche nach „dem wahren Tango“. Es war immer dasselbe Muster. Erst nahmen sie eine gewisse Zeit Unterricht in ihrem Heimatland und lernten komplizierte Figuren und Schrittfolgen, bevor sie mehr und mehr angefixt wurden von Rückkehrern aus Baires, wie Insider die Stadt nannten, die von der Einfachheit der Schritte, der Umarmung und den gepflegten alten Milongueros schwärmten. Nur wer in Buenos Aires getanzt hat, wisse, was der Tango wirklich wäre, belehrten die Weitgereisten die Daheimgebliebenen mit wissendem Lächeln.

Doch Adrian musste zugeben, dass der Tangoboom aus Übersee, der in seine Heimatstadt zurück geschwappt war, zu einer Renaissance des Tango geführt hatte und ihm letztlich sein Auskommen sicherte. Noch vor dreißig Jahren hatten in Buenos Aires nur ein paar unverdrossene Alte Tango getanzt, in schmuddeligen Lokalen, die von Neonlicht brutal ausgeleuchtet wurden, fernab vom Zentrum in irgendwelchen Randbezirken. Die meisten jungen und mittelalten Leute waren in Clubs gegangen und hatten zu ganz anderer Musik getanzt. Nach der Goldenen Ära des Tango in den 1930er und 1940er Jahren, als es Riesensäle mit an die tausend Tänzern pro Abend gab und die großen Orchester von D’Arienzo bis Di Sarli bis zum Morgengrauen aufspielten, gab es einen neuen Tangoboom – auch dank der „Tangoturistas“.

Aber dass diese den Eingang zu seiner Lieblingsmilonga verstopften und Mariana und ihn musterten wie exotische Tiere, deren Marktwert es abzuschätzen galt, nervte ihn gehörig. Mariana hingegen machte es nichts aus. Im Gegenteil, sie genoss den Auftritt. Sie zupfte ihr Mikrokleid unter dem Po zurecht und stöckelte hüftschwingend an einem Tanzbären wahrscheinlich deutscher Herkunft vorbei, der sie bewundernd anstarrte und dabei fast seinen Zigarillo ausgehen ließ.

Adrian presste ihre Hand, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass er ihr Spiel durchschaute und bugsierte sie zur Kasse. Dort kannte man sie, begrüßte sie mit Küsschen und winkte sie durch. Drinnen wurden sie zu ihrem Stammplatz am Veranstaltertisch geleitet, was Adrian etwas besänftigte.

Er strich sich über das gegelte Haar und zog mit eleganter Geste den Stuhl für Mariana zurück, die geziert Platz nahm und sich sofort in ein Gespräch mit ihrer Freundin Veronica vertiefte, die dort schon saß. Beide Frauen hatten im letzten Jahr Kinder bekommen und tauschten sich über Babypflege und Entwicklungsschritte des Nachwuchses aus, während sie es genossen, ohne Baby in das schillernde Nachtleben voll Freude, Tanz, Freunden, Essen und Trinken einzutauchen, das es so nur in Buenos Aires gab. Heute passte zum Glück Marianas Mutter auf Carlito auf, ein Luxus für sie beide. Adrian winkte dem Barkeeper zu und wenig später hatten sie eine Flasche Sekt im Eiskübel vor sich stehen. Die Tangotouristen mussten direkt an der Bar bestellen und wurden oftmals endlos warten gelassen – die schönen Frauen weniger, die hässlichen, aber reichen Kerle mehr. Nur die Tango-Prominenz von Buenos Aires wurde am Tisch bedient. Adrian wusste zwar, dass er noch nicht ganz dazu gehörte, aber sein Vorteil war, dass er sich eine Zeit lang im engen Dunstkreis von Chicho aufgehalten hatte, einem vierschrötigen Kerl, der zugleich einer der begabtesten Tänzer und bekanntesten Tangoexportschlager aus Buenos Aires war.

Nun erklangen die ersten Töne einer Di Sarli-Tanda, ein romantischer Schmachtfetzen, der sich perfekt zum Eintanzen eignete. Adrian und Mariana verständigten sich mit einem schnellen Blick und er holte sie an ihrem Platz ab. Wenig später standen sie auf der Tanzfläche. Adrians Anzug saß perfekt, das enge Sakko ließ ihm gerade noch genug Bewegungsfreiheit, das weite Hosenbein lief unten etwas enger zu. Er umarmte seine Frau, die sich in ihrem Glitzerfummel an ihn schmiegte wie ein Luxus-Kätzchen. Hier in Buenos Aires tanzte niemand dumpf jeden Beat. Das wurde schon durch die Enge auf der Tanzfläche unmöglich gemacht. Es waren die kleinen Verzierungen, die rhythmischen Pausen und Verzögerungen, die Qualität der Umarmung, die die Blicke auf sich zogen. Echte Könner machten ab und zu ausladende, dramatische Schritte.

Mariana und Adrian tanzten seit fünf Jahren miteinander, genauso lange waren sie ein Paar. Zuvor waren sie schon beide Profitänzer gewesen. Mariana tanzte, seit sie 16 war, Adrian hatte mit 18 begonnen, sich auf eine Karriere als Berufstänzer vorzubereiten. Als sie sich auf einer Milonga begegnet waren, hatte es gefunkt – nicht nur zwischen ihnen, sondern auch tänzerisch hatte jeder von ihnen durch den anderen einen Quantensprung gemacht.

Sie bewegten sich miteinander in perfekter Symbiose, voller Präzision und spielerischer Erotik. Wer sie sah, wurde in ihren Bann gezogen, nicht nur, weil man intuitiv wusste, dass sie miteinander intim waren. Man brauchte nicht viel Phantasie, um sie sich im Bett vorzustellen, ihre Körper zu sehen, die miteinander spielten. Marianas Outfit verhüllte weniger als es zeigte. Obwohl ihr gemeinsamer Sohn erst zehn Monate alt war, war sie fast so schlank wie vor der Schwangerschaft. Ihr tänzerischer Ausdruck hatte sogar gewonnen, so als hätte sie durch die Geburt eine neue Stufe körperlichen Wissens erlangt. Adrian fand, die Mutterschaft hatte sie noch schöner gemacht. Sie machte ihn immer noch so heiß wie keine andere. Er spürte, wie sein Schwanz in der weiten Hose halbsteif wurde, und konzentrierte sich mehr auf die Musik.

Als zweites Stück der Tanda – eine Tanda bestand aus drei, höchstens vier ähnlichen Stücken desselben Orchesters und Rhythmus’ – wurde Porteño y Bailarin gespielt, der Gassenhauer, zu dem er tausende Male getanzt hatte. Und doch war jeder Tanz immer wieder neu. Einer seiner Lehrer hatte gesagt, jeder, der die Musik und seine Partnerin nicht spüren konnte, jedes Mal so intensiv wie einen Liebesakt, sollte es lieber ganz lassen mit dem Tanzen. Ein anderer von Adrian sehr bewunderter Tänzer, Carlos Gavito, hatte gesagt: „No one can teach you the feeling.“ Gavito war leider seit über zehn Jahren tot.

Sie tanzten exakt in der Ronda, in einer Runde, deren Zustandekommen das Einverständnis aller voraussetzte, in kleinen exakten Bewegungen, mit eleganten Verzierungen und musikalischen Pausen, in einer unsichtbaren Linie, in der ein Paar dem anderen folgte. Nirgendwo war es so eng auf der Tanzfläche wie in Buenos Aires und im ehemaligen „Niño Bien“ wiederum war es an diesem Abend selbst für Buenos Aires’ Verhältnisse voll. Nur die guten Tänzer sowie die, die sich fälschlicherweise dafür hielten, tanzten außen. Manchmal war man hinter einem blonden Hünen aus Schweden gefangen, der sich für die erste Garde hielt, nur weil er seit ein paar Jahren einen Tanzkurs besuchte und das dritte Mal nach Buenos Aires gefahren war. Doch das war die Ausnahme. Für die Porteños war es Ehrensache, dass niemand einen anderen Tänzer trat oder anrempelte, dass ein gemächliches Tempo gehalten wurde, dass weder beschleunigt noch gebremst wurde, nur weil jemand ein paar besondere Figuren vorführen wollte.

Sie tanzten an einer Reihe Asiatinnen vorbei. Wie Hühner auf der Stange saßen Japanerinnen, Chinesinnen und ein paar Frauen aus Thailand oder Vietnam an nebeneinander aufgereihten Tischen, in kurzen, engen oder weit ausgeschnittenen Kleidern, die puppenhaften Gesichter aufmerksam den Tänzern zugewandt. Adrian spürte ihre Blicke. Er wusste, dass viele von ihnen ausgesprochen gut tanzten. Hungrig gaben sie alles. Gerade Japanerinnen waren versessen auf den Tango. Hatten sie einmal Feuer gefangen, übten sie wie verrückt. Und wenn sie nach Buenos Aires kamen, um dort ihren Jahresurlaub zu verbringen, absolvierten sie Kurse und nahmen Einzelstunden, wo sie nur konnten. So mancher Kollege von ihm hatte sich eine goldene Nase mit Japanerinnen verdient. Doch Adrian hatte keine Lust, sich zum Leibeigenen von Tangotouristen zu machen.

Das Lied war vorbei. Er hielt Mariana noch einen Moment im Arm, bevor er sich von ihr löste. Sie strich sich eine Locke zurück, die sich aus ihrer kunstvollen Hochsteckfrisur gelöst hatte und lächelte ihn an: „Was schaust du so?“

„Nichts. Du siehst heute besonders bezaubernd aus.“

Sie lachte und lehnte sich kokett an ihn, als das nächste Stück begann. Bahía Blanca, auch aus der Goldenen Ära des Tango, als Di Sarli so etwas wie ein Rockstar in der Stadt am Río de la Plata war. Ein paar Meter vor ihnen tanzten Noelia und Pablito, gleich dahinter kamen Alejandra und Juan, auf der anderen Seite hatte er schon Yannick und Eugenia gesichtet. Alle tanzten selbstversunken, scheinbar nur für sich, die Frauen mit geschlossenen Augen und vollkommen hingegeben. Doch Adrian wusste, dass jeder Startänzer sich seiner Wirkung vollkommen bewusst war und sich keinen Patzer erlaubte.

Als das letzte Stück der Tanda verklang und die Cortina einsetzte, ein lautes Non-Tango-Stück, das die Tänzer voneinander trennen sollte, führten die Herren ihre Damen zum Tisch zurück. Die Tanzfläche leerte sich vollständig, während die Beatles aus den Lautsprechern lärmten. Adrian warf dem DJ, einem jungen Burschen mit abstehenden Ohren und viel zu weitem Sakko, einen wütenden Blick zu. Die Musik war zu laut und zu schrill. Die Leute mussten sich fast anschreien, um ihre Unterhaltung fortzusetzen. Die hungrigen Tangotouristinnen ließen nun ihre Blicke unverhohlen durch den Saal schweifen, in der Hoffnung auf Blickkontakt mit einem echten Milonguero, gefolgt von einem Nicken, das als Einladung zum Tanz galt, und mit einem zustimmenden Lächeln beantwortet wurde. Doch meistens ergatterten sie nur einen Tangotouristen aus den USA, Schweden oder Deutschland. Die richtig Guten tanzten am liebsten unter sich. Einige ältere Herren, denen man nicht ohne Weiteres ansah, ob sie echte Milongueros waren – Tänzer der alten Garde mit bis zu 50-jähriger Tanzerfahrung – oder bloß taumelige alte Männer, die gern mal ein junges, blondes Ding über das Parkett bugsieren wollten, hatten sich eine Asiatin geschnappt. Adrian hätte den Mädels sagen können, dass ein Milonguero sich nicht schon während der Cortina zum Tanz verabredete, sondern abwartete, welches Orchester als nächstes gespielt wurde, um dann nach der passenden Dame für die Tanda Ausschau zu halten. Aber die Asiatinnen lernten schnell. Hatten sie gesehen, dass ihresgleichen von einem schlechten Tänzer gequält wurde, würdigten sie ihn anschließend keines Blickes mehr. Ein zartes Mädchen gab es da, Adrian schätzte sie auf Anfang zwanzig, das von den alten Milongeros aufgefordert wurde. Sie wurde geradezu weitergereicht von Arm zu Arm. Zu Recht, musste Adrian zugeben, der sie in der nun folgenden Troilo-Tanda beobachtete. Sie tanzte technisch perfekt, dabei anschmiegsam und komplett allürenlos. Darin unterschied sie sich von vielen Argentinierinnen, die oft einen exaltierten Stil pflegten, der sich in originellen Verzierungen ausdrückte. Die kleine Chinesin – oder war sie Japanerin? – hingegen bewegte sich wie eine körperliche Ergänzung des Führenden.

„Magst du sie?“, Mariana warf ihm einen kritischen Blick zu.

Er griff nach ihrer Hand. „Mi amor, wo denkst du hin! Ich bete nur dich an, das weißt du doch!“

„Dann schau sie nicht an!“, befahl Mariana, und er beugte sich ihrem Wunsch. Es war ein Spiel zwischen ihnen, das sie manchmal im Bett fortsetzten.

„Magst du noch etwas trinken?“ Er goss ihr Sekt ein und sie prosteten sich zu. Veronica hatte auch einen guten Tänzer ergattert und lag versunken in seinen Armen.

Der Abend ging dahin und sie tanzten und tranken, bis Mariana zum Aufbruch mahnte. Ihre Mutter musste noch zurück nach Hause, weil sie zu beengt wohnten, als dass sie ihr ein Gästebett hätten anbieten können.

„Mi amor, ich habe nachgedacht“, begann Adrian, als sie die Treppen hinunterstiegen. Der Morgen dämmerte schon und die Tangoturistas zogen weiter in die nächste Milonga. Sie hatten die Straßen für sich und gingen eng umschlungen. Mariana war ein wenig unsicher auf den Beinen, anscheinend hatte sie zu viel Sekt getrunken.

„So, was willst du mir sagen? Dass du mir noch ein Kind machen willst?“ Sie schmiegte sich an ihn.

„Das würde ich gern, aber wir brauchten mehr Platz. Das Leben in dieser gottverdammten Stadt ist einfach zu teuer, wir verdienen zu wenig … ich verdiene zu wenig, ich kann dir nicht genug bieten.“

„Ich will sowieso kein weiteres Kind. Ruiniert die Figur, so eine Schwangerschaft. Mein Leben ist der Tango, so wie deins. Wenn der Kleine größer ist, können wir wieder mehr trainieren und auftreten“, antwortete Mariana.

„Ja, aber derzeit reicht es nicht. Wir können deine Mutter nicht immer einspannen. Außerdem ist die Konkurrenz stark. Es ist zu wenig Geld da. Die paar Kurse, die ich gebe, der Job im CD-Laden. Und wer weiß, wie lange es den Laden noch gibt!“

„Worauf willst du hinaus?“

Er antwortete nicht gleich. Mittlerweile waren sie bei ihrem Haus angekommen. Ihre Wohnung lag im fünften Stock. Als sie eintraten, rüttelte Adrian an der Fahrstuhltür. Sie war blockiert.

„Kaputt, mal wieder! Da siehst du, was ich meine. Diese Drecksgegend!“

„Hey, na und? Dann gehen wir eben zu Fuß. Wir sind jung und gesund!“ Mariana zog ihn lachend hinter sich her. Er stolperte, umschlang ihre Taille und küsste sie. Ihre Lippen schmeckten nach Erdbeerlipgloss. Er presste sie an die Wand im schummrig beleuchteten Treppenhaus und küsste sie ausgiebig. Dann ging das Treppenlicht aus.

„Mist!“ Adrian tastete nach dem Schalter, doch das Licht blieb aus. „Stromausfall, schon das dritte Mal in dieser Woche!“

Er fand sein Feuerzeug und leuchtete Mariana, verbrannte sich die Finger dabei.

„Geh vorsichtig!“ Mariana hatte sich die Schuhe ausgezogen und tapste leichtfüßig wie eine Katze vor ihm her.

„Was wolltest du mir sagen?“ rief sie über die Schulter.

„Ich habe überlegt, ein paar Wochen oder Monate nach Europa zu gehen, um Geld zu verdienen, für uns!“, sagte er in die Dunkelheit hinein. Das nächste, was er spürte, war eine brennende Ohrfeige.

Kapitel 2

Sonntag, 30. Januar

Hamburg-Altona

Der Sonntag war mit Altona und ihrer Mutter verknüpft, seit einer unendlichen Zahl von Wochen – seitdem Sarah keine Ausrede mehr hatte. Ihre Ausrede hatte Mathias geheißen, doch die Ehe war nach zwei Jahren in gegenseitigem Einverständnis geschieden worden. Zu dem Zeitpunkt hatten sie schon über ein Jahr nicht mehr zusammengelebt. Rückblickend wusste sie gar nicht mehr, warum sie ihn überhaupt geheiratet hatte. Er war ihr wahrscheinlich als bequeme Möglichkeit erschienen, ihrer Mutter zu entfliehen. Aber sie war vom Regen in die Traufe gekommen und musste sich nach beschämend kurzer Zeit eingestehen, dass sie für das Zusammenleben mit einem anderen Menschen einfach nicht geschaffen war. Ihre jetzige Lebensgemeinschaft mit einer Katze war ungleich angenehmer. Nicht, dass sie sich gestritten oder gar gehasst hatten. Dafür hatten sie sich wahrscheinlich nicht genug geliebt. Er war ihr einfach auf die Nerven gegangen und als er ausgezogen war, hatte sie grenzenlose Erleichterung empfunden.

Wenngleich das bedeutete, dass sie sonntags wieder ihre Mutter besuchen musste. Aber einen Tag, eigentlich nur ein paar Stunden zu opfern, war wenig im Vergleich dazu, Tag und Nacht in einer erzwungenen Symbiose zu leben.

Wie jeden Sonntag nahm sie die S-Bahn, obwohl sie bequem mit ihrem Wagen hätte fahren können. Am Sonntag war kaum etwas los im öffentlichen Nahverkehr. Wer Familie hatte, verbrachte den Tag mit seinen Lieben. Ein paar Familien waren zum Schaufensterbummel in die Innenstadt unterwegs. Sonst fuhren heute nur die Einsamen und die Aussortierten mit der Bahn. Sarah zählte sich weder zur einen, noch zur anderen Kategorie. Ihr fehlte nichts. Nun ja, manchmal hätte sie gegen ein wenig körperliche Zuwendung nichts einzuwenden gehabt, aber deswegen musste man weder heiraten noch sich einen Lebenspartner zulegen. Sie dachte über ein neues Hobby nach. Besonders nun, wo der Jazzdance-Kurs nicht mehr stattfand. Vielleicht einen Tanzkurs.

Sie zog ihr Buch aus der Tasche und blätterte zu dem Lesezeichen vor. Der Roman, den sie gerade las, handelte von einer Mittfünfzigerin, die in Mailand einen Buchladen namens „Lust & Liebe“ aufmachte, einen fast erwachsenen Sohn hatte und glücklich geschieden war. Dann tauchte eine unerfüllte Jugendliebe auf, die Protagonistin verliebte sich heillos in den verheirateten Mann, der am anderen Ende der Welt lebte und die beiden schrieben sich hinfort und über Jahre hinweg Briefe. Sarah versenkte sich in die Geschichte und gab sich dem behaglichen Ruckeln der Bahn hin.

Sie war so in das Buch vertieft, dass sie um ein Haar die Station, an der sie aussteigen wollte, verpasst hätte. Im letzten Moment sprang sie aus dem Zug und kam nach einem zügigen Spaziergang bei ihrer Mutter an. Wilma lebte im Augustinum, einem hochklassigen Altersheim mit Elbblick. Natürlich erwartete sie ihre Tochter schon. Fertig angezogen, im hanseatisch-marineblauen Kostüm mit Halstuch und blickdichten Strumpfhosen, saß sie im Sessel ihres Apartments, die Handtasche auf den Knien, den Mantel neben sich über der Lehne.

„Hallo, Mutter. Wie geht es dir?“, fragte Sarah, nachdem sie angeklopft und brav auf das „Herein!“ gewartet hatte. Dabei bekam Wilma von niemandem sonst Besuch, was sie selbst darauf zurückführte, dass alle ihre alten Bekannten schon tot waren oder auch kaserniert, wie sie es nannte. Sarah vermutete eher, dass es an ihrer herrischen Art lag.

„Naja, wie soll es mir schon gehen?“, entgegnete Wilma in wehleidigem Tonfall, obwohl sie wie das blühende Leben aussah und sich einer robusten Gesundheit erfreute.

„Hast du denn irgendwelche Beschwerden?“, fragte Sarah.

„Meine Hüfte schmerzt wie immer, meine Knie wollen auch nicht mehr. Letzte Nacht hatte ich Zahnschmerzen“, begann Wilma ihre Aufzählung und machte Anstalten, sich aus dem Sessel zu erheben. Sarah griff ihr fürsorglich unter den Ellbogen. Ihre Mutter war 73 Jahre alt, aber im Grunde fit wie ein Turnschuh. Was sie hier wollte, war ihr schleierhaft, aber ihre Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt, mit 70 in einen Seniorenstift zu ziehen, und dieses Vorhaben mit gewohnter Zielstrebigkeit umgesetzt.

„Du Arme“, sagte sie. „Was sagen denn die Schwestern und Ärzte?“

„Ach, die! Die schubsen uns Alte herum, wie es ihnen passt! Und einen Arzt bekommt man nur zu sehen, wenn man kurz vorm Abnippeln ist! Dabei verlangen die ein Heidengeld für diese Pension“, schimpfte Wilma.

Sarah vermutete, dass es Wilma in Wahrheit Spaß machte, die Schwestern herumzukommandieren. Sie konnte sich ihre Mutter nicht als Opfer vorstellen. Wilma würde sogar noch vom Totenbett aus Regie führen. Sie tadelte sich für diesen Gedanken und führte ihre Mutter zum Fahrstuhl. Unten in der Empfangshalle kamen ihr andere Angehörige mit Blumensträußen entgegen. Sofort hatte Sarah ein schlechtes Gewissen, weil sie schon seit zwei Wochen keine Blumen mitgebracht hatte. Sie nahm sich vor, ihre Mutter stattdessen heute zum Essen einzuladen. Normalerweise wechselten sie sich mit dem Bezahlen ab und Wilma wäre dran gewesen.

„Du kannst froh sein, dass ich so gut vorgesorgt habe!“, sagte Wilma, während sie untergehakt die Straße entlanggingen.

„Entschuldigung, sollen wir ein Taxi nehmen?“, unterbrach Sarah ihre Mutter.

„Nein, nein, das Lokal ist nur zwei Straßen weiter. Frau Löffler hat es mir empfohlen. Wir können das Taxigeld sparen, bis du mal wieder mit deinem fahrbaren Untersatz kommst und deine alte Mutter chauffieren kannst“, entgegnete Wilma. „Ich würde auch gern mal wieder eine andere Gegend sehen als diese hier!“

„Ja, Mutter, dann komme ich nächste Woche mit dem Auto.“

„Jedenfalls hab ich gerade gelesen, dass Kinder unterhaltspflichtig für ihre Eltern sind, selbst wenn sie jahrzehntelang keinen Kontakt zu ihnen hatten“, fuhr Wilma fort.

Sie nickte.

„Glücklicherweise habe ich vorgesorgt, so dass ich dir wahrscheinlich nicht zur Last fallen werde, es sei denn, ich werde über hundert!“

Sarah konnte sich vorstellen, dass ihre Mutter sie noch überlebte. „Das wirst du sicher!“, gab sie zurück.

„Papperlapapp! Wenn man erstmal im Altenheim lebt, ist das Grab nahe!“ Wilma legte ein so zügiges Tempo vor, dass Sarah warm wurde. Sie öffnete ihren Mantel, was ihrer Mutter nicht entging.

„Du solltest mehr Leibesertüchtigung machen, wenn dich dieser kleine Spaziergang schon aus der Puste bringt“, mahnte sie.

„Ich sitze den ganzen Tag in der Bank und arbeite. Und außerdem gehe ich zum Sport“, verteidigte sich Sarah.

„Ich habe auch gearbeitet UND ein Kind versorgt, wie du weißt, und mich dennoch fit gehalten.“

„Bis ich 13 Jahre alt war, hast du nicht gearbeitet …“

„Oh doch, ich habe für deinen Vater die Buchführung gemacht. Wenngleich es dort nicht viel auszurechnen gab, bei dessen Minimalumsätzen, wie du weißt.“

Sie waren bei dem Lokal angekommen. „Da Luigi“ hieß es und machte einen gemütlichen Eindruck. Wilma wartete darauf, dass Sarah ihr die Tür öffnete. Ein Kellner schoss auf sie zu und geleitete sie zu ihrem Tisch. Sie nahmen einander gegenüber Platz. Sarah fühlte sich appetitlos, wie immer, wenn das Gespräch auf ihren Vater kam.

Wilma bestellte eine große Flasche Mineralwasser „mit viel Kohlensäure“. Sarah hasste Sprudelwasser, aber sie wurde nicht gefragt. Dazu gönnte sich die Mutter einen Schoppen Wein. Der Kellner lächelte professionell und wandte sich Sarah zu.

„Einen Tee. Pfefferminze, bitte.“

„Man könnte meinen, du bist die Achtzigjährige und nicht ich. Pfefferminztee! Den gibt es im Altenheim, da würdest du dich wohlfühlen“, kommentierte die Mutter.

„Ich habe ein bisschen Magenprobleme.“

Wilma schüttelte den Kopf. „Ich fürchte, du hast die Gene deines Vaters bekommen. Der war auch anfällig und schwach.“

Sarah sah aus dem Fenster. Ein junges Paar flanierte eng umschlungen vorbei. Sie hasste es, wenn ihre Mutter über ihren Vater sprach. Auch 23 Jahre nach seinem Tod ertrug sie es nicht. Sarah hatte ihn sehr geliebt. Er hatte ein Schreibwarengeschäft besessen, eigentlich einen kleinen Gemischtwarenhandel, wie es ihn heutzutage längst nicht mehr gab. Er verkaufte Schulhefte und Bleistifte, Füllfederhalter und Tinte, aber auch Knöpfe, Nadeln, und Garn. Pfennigartikel. Für jeden hatte er ein freundliches Wort und natürlich konnte man bei ihm anschreiben lassen. Zu Sarahs schönsten Erinnerungen gehörte es, wie sie bei ihm gewesen war, in stillen Nachmittagsstunden unter seinem Kassentresen gesessen und gemalt hatte.

Wilma nahm einen Schluck Wein und vertiefte sich in die Speisekarte. „Penne mit Lachs“, bestellte sie. Sarah nahm einen Salat mit Putenbruststreifen. Während sie in ihrem Tee rührte, wünschte sie sich, die Zeit möge schneller vergehen. Ihre Mutter schien heute besonders giftig. Sie wappnete sich gegen den nächsten Angriff, der prompt kam.

„Du willst es nicht hören, das weiß ich. Aber dein Vater war ein Versager.“

„Nur weil er nicht so getickt hat, wie du gern wolltest!“, wagte Sarah zu widersprechen.

„Ach? Dann bin ich also schuld an seinem Versagen? Du müsstest heute für mich meinen Heimplatz bezahlen, für mich aufkommen, wenn es nach deinem Vater gegangen wäre.“

„Er hat es doch nicht mit Absicht getan! Er konnte es einfach nicht besser.“

„Ich will dir mal eins sagen: Wenn ich nach dem Tod deines Vaters nicht die Anstellung bei Horst gefunden hätte, wäre alles ganz anders verlaufen.“ Wilma hatte, obwohl sie fast fünfzehn Jahre nicht berufstätig gewesen war, bereits ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes einen Job bei einem Steuerberater gefunden und sich dort schnell so unentbehrlich gemacht, dass ihr Chef sie nach zwei Jahren heiratete. Noch schlimmer als Gespräche über ihren Vater waren solche über Horst, der ihr Stiefvater geworden war. Sarah verbrannte sich den Mund am Tee. „Ja, dank Horst ist alles gut geworden“, murmelte sie. Dieser Sonntag war eine Katastrophe.

Wilma beugte sich über den Tisch. „Was, bitte sehr, hattest du eigentlich gegen Horst? Er war dir ein guter Stiefvater und hat dir eine Menge Geld hinterlassen. Hast du damit nicht auch deine Eigentumswohnung angezahlt?“

Schmerzensgeld war das gewesen, Schadensersatz. Aber Sarah wollte keine Diskussion, nickte nur schwach und blickte hilfesuchend Richtung Küche. Wo blieb denn nur ihr Essen? Sarah versuchte, sich das Gesicht ihres Vaters ins Gedächtnis zu rufen. Doch im Laufe der Zeit wurde es immer unschärfer. So viele Jahre waren vergangen. So sehr sie sich auch dagegen wehrte, Horst drängte sich immer dazwischen. Horst, der Steuerberater, mit seinem schütteren Haar, dem dicken Bauch und dem noch dickeren Bankkonto. Horst, der mit Wilma, die ihn um einen halben Kopf überragte, Hand in Hand am Elbufer entlang spazierte, Wilma aufgedreht und stolz auf den vermögenden Ehemann.

Sarah fand ihn hässlich und bieder. Ihr Vater war groß, schlank und dunkel gewesen, ein gut aussehender, bescheidener Mann. Sie konnte nicht verstehen, was die Mutter an Horst fand. Außer seinem Geld. Mit dem Vater hatte sie ständig über Geld gestritten, das es nicht gab. Wilma hatte nicht aufgehört, ihn zu erniedrigen, weil er mit seinem Tante-Emma-Laden, wie sie ihn verächtlich nannte, auf keinen grünen Zweig kam.

Als sie 16 war, waren sie in die Villa von Steuerberater-Horst gezogen und Sarah hatte ein riesiges Zimmer mit eigenem Bad und Balkon bekommen. Sie hatte geweint, als sie die kleine Wohnung verlassen hatten, ihr gemütliches dunkles Kinderzimmer.

Das Essen kam. Wilma begutachtete ihre Nudeln skeptisch, nach dem ersten Bissen schien sie zufrieden. Sarah stocherte in ihrem Salat herum. Ihr war elend zumute. Eine Zeit lang widmeten sich die beiden Frauen dem Essen. Wenn es nach Sarah gegangen wäre, hätten sie weiterhin schweigen können. Aber Wilma war nicht fertig mit dem Thema.

„Dass Klaus sich so aus dem Staub gemacht hat!“, sagte sie kopfschüttelnd.

Sarah zuckte zusammen, als sie den Namen ihres Vater hörte. Sie starrte auf den fettglänzenden Mund ihrer Mutter, die über den Tod ihres Vaters plauderte, als hätte er sich mit der Portokasse auf und davon gemacht.

„Was schaust du so entsetzt? Es ist fünfundzwanzig Jahre her, da wird man doch mal reden können!“

„Ich möchte nicht, dass du so über ihn sprichst“, presste Sarah hervor.

Wilma nickte. „Auf ihn hast du noch nie etwas kommen lassen. Aber lass dir gesagt sein, das Zusammenleben mit ihm war nie einfach. Ein verschrobener verhinderter Künstler war er, der nie eine Familie hätte gründen sollen.“

Sarah würgte an einem zähen Stück Fleisch herum. Wenn die Mutter doch endlich den Mund hielte!

„Schmeckt das Essen dir nicht?“, fragte Wilma und zog die Augenbrauen hoch. „Horst hat immer gesagt, du bist mäkelig und weißt nicht zu schätzen, was man dir vorsetzt.“

Eine plötzliche Welle Übelkeit schwappte in ihr auf. Sarah sprang auf und rannte zur Toilette. Sie schaffte es gerade noch, die Kabinentür aufzustoßen. Vor der Kloschüssel sank sie auf die Knie und erbrach den Salat. Grüne Salatstückchen schwammen neben Fleischfetzen. Ihr Herz raste, kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn, im Mund hatte sie einen metallischen Geschmack. Mit zitternden Beinen stand sie auf und spülte sich den Mund aus.

Sarah ging zurück zu dem Tisch, wo ihre Mutter ihr Essen inzwischen vertilgt hatte.

„Hast du dir den Magen verdorben?“

„Ich fühle mich schon seit Tagen komisch“, log Sarah. „In der Bank sind auch viele Kollegen krank. Vielleicht hätte ich absagen sollen, aber ich wollte unsere Verabredung nicht platzen lassen.“

„Hauptsache, du hast mich nicht angesteckt“, erwiderte ihre Mutter. „In meinem Alter ist mit einer Magen-Darm-Grippe nicht zu spaßen.“

„Vielleicht solltest du dich lieber nicht länger der Ansteckungsgefahr aussetzen.“ Sarah winkte dem Kellner und bezahlte. Auf dem Rückweg vermied Wilma es tunlichst, Wilma nahe zu kommen. Vor dem Eingang verabschiedeten sie sich, ohne einander zu berühren.

„Leg dich am besten gleich ins Bett. Du siehst aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve“, riet Wilma ihr, bevor sie durch die Drehtür entschwand. Das war das Höchste an Mitgefühl, das von ihr zu erwarten war.

Sarah seufzte und ging zurück zur Bahn. Die Übelkeit war verflogen. Vielleicht wegen Wilmas abschließender Bemerkung fiel ihr Blick im Bahnhofseingang auf ein Plakat. Ein schlaksiger junger Mann in Badehose lief einen Weg entlang, in der Hand trug er ein Glas Wasser. „Das ist kein Aqua-Jogging!“, lautete der Untertitel. Es war eine Werbung für öffentliche Schwimmhallen.

Gute Idee. Sie würde künftig Schwimmen gehen, beschloss Sarah, als sie auf den Zug wartete.

*

Hamburg, Elbchaussee

Das grüne Raubtier schlich die Straße entlang. Seine Reifen flüsterten auf dem Asphalt, unter der Haube murmelte die geballte Kraft gebändigter Pferdestärken. Reinhold glitt liebevoll mit der behandschuhten Hand über das Lenkrad aus Wurzelholz. Dieser Wagen war eigentlich zu schön für ihn und Sabine. Er hatte viel mehr Stil als sie beide zusammen. Da konnten sie sich noch so teuer kleiden, noch so kostbare Körperpflegeprodukte verwenden, sich pflegen und hätscheln, massieren und frisieren lassen. Unter ihren schicken Designerfummeln verfielen sie mit zunehmendem Alter mehr und mehr. Als die Sexualhormone nachließen, bröckelte jegliche Attraktivität. Der Gestank des Todes war schon unter dem teuren Duftwässerchen zu riechen.

Auch er hatte sich heute Abend in einen teuren Anzug geworfen. Zur Schule, ebenso bei offiziellen Anlässen, die dort stattfanden, würde er ihn nie tragen. Er pflegte seinen Nimbus als ärmlicher Schöngeist. Aber wenn er mit Sabine unterwegs war, legte sie Wert darauf, dass er neben ihr nicht wie ein Clochard wirkte. Er warf einen Blick zu seiner Frau, die konzentriert in den Schminkspiegel auf der Beifahrerseite blickte und sich mit hochgezogenen Augenbrauen die Lippen nachzog.

Diesen Wagen konnte man nur entsprechend würdigen, indem man ihn besudelte. Reinhold grinste über seine krude Logik. Aber so war es. Die Lotosblume, Symbol der tiefsten Reinheit, von schier unwirklichem Weiß und verbunden mit dem höchsten Chakra, dem der Verbindung zum Universum, wurzelte im Schlamm. In diesem edlen Wagen mussten schmutzige Handlungen vollzogen werden. Doch das taten sie nie. Er bog ab.

„Ab wann ist der Tisch reserviert?“, fragte er.

„Ab um acht, wie üblich“, gab sie zurück.

„Dann haben wir noch etwas Zeit.“ Er lehnte sich entspannt zurück und schob eine CD in den Spieler. Liszt. Er liebte Liszt. Sabine bevorzugte Schubert, aber rein zufällig hatte er keine CDs von Schubert dabei.

Sabine zog ihr Smartphone aus der Tasche, setzte die Lesebrille auf und checkte ihre E-Mails. Selbst am Abend war sie ihrem Job gedanklich noch verhaftet. Beruf, verbesserte er sich. Für Sabine war ihre Anwaltstätigkeit kein Job, sondern ein Beruf, wenn nicht gar eine Berufung. Für ihn hingegen begann und endete sein Lehrerdasein an der Schulpforte. Dummerweise musste er zu Hause noch Arbeiten korrigieren und Unterrichtsstunden vorbereiten. Aber er achtete akribisch darauf, dass alles im Arbeitszimmer blieb und sich nicht wie eine Seuche im ganzen Haus ausbreitete. Sabine hingegen las ihre Schriftsätze überall. Sie schrieb, markierte, änderte, sprach Mitteilungen an ihre Sekretärin, ihre Kollegen oder sich selbst in ihr Smartphone. Sabine hatte nie Feierabend, sie versank in ihrer Arbeit, und sie tat es gern. Neben ihren Rosen liebte sie ihre Arbeit über alles. Mehr als ihn, das wusste er seit Langem, und es störte ihn ebenso lange schon nicht mehr.

Er bog ab und fuhr den Straßenstrich entlang. Sabine schien nichts zu merken, sie war in ihre Mails vertieft oder was immer sie mit diesem kleinen Computer tat, mit dem man zufälligerweise auch telefonieren konnte. Es war noch zu früh. Nur wenige Mädels hatten ihre Posten bezogen. Langsam fuhr er an ihnen vorbei. Die meisten waren jung, gar nicht häßlich, trugen Hot Pants in Pink, Weiß oder Gold, dazu Moonboots oder andere warme Stiefel und enge Daunenjacken. Einige hatten Leopardenleggings und kurze Pelzimitatjäckchen an. Sie waren stark geschminkt und kauten Kaugummi. Reinhold ließ seinen Blick über sie gleiten. Sie registrierten den großen Wagen, starrten ihn aufmunternd an. Sie hätten seine Schülerinnen sein können. Am liebsten waren ihm die Biederen, die ein wenig wie Landpomeranzen wirkten, unschuldig und leicht dümmlich. Doch sie waren naturgemäß rar gesät. Er sah Doro, die ihm mit einer Geste bedeutete, dass er anhalten sollte.

Fast unmerklich hob er entschuldigend die Schultern und nickte zu Sabine hinüber, die von all dem nichts mitbekam. Dann waren sie beim „Fischereihafen Restaurant“ angekommen. Er parkte auf dem Kundenparkplatz, ging um den Wagen herum und öffnete Sabine die Tür, die ihre Lesebrille verstaute und ihm einen zerstreuten Blick zuwarf.

„Bereit?“, fragte sie.