Sherlock Holmes - Neue Fälle 21: Sherlock Holmes und der stumme Klavierspieler E-Book

Klaus-Peter Walter

4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Sir Arthur Conan Doyle war ein Ausbund an Diskretion. Über prominente Zeitgenossen, die die Wege von Sherlock Holmes kreuzten, verlor er nie ein Wort. Nun konnte endlich wieder eine Handvoll lost cases aufgefunden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie geben Gewissheit, wo bislang lediglich Vermutung war. Sherlock Holmes begegnete in seiner langen Laufbahn nicht nur dem sarkastischen Dramatiker George Bernard Shaw, William Frederick Cody alias Buffalo Bill oder einem gewissen Dr. Karl May aus Dresden in Deutschland, sondern auch Menschen, die wir eigentlich nur dem Bereich literarischer Phantasien zugeordnet hätten, wie etwa dem berühmten Sprachforscher Professor Henry Higgins und seiner Herzensdame Eliza Doolittle, die das Musical My Fair Lady haben unsterblich werden lassen. Dies ist eine erweiterte Buchausgabe der vergriffenen Hardcover-Ausgabe Sherlock Holmes und Old Shatterhand. Die zusätzlichen Erzählungen Das geheime Leben der Nilpferde und Die andere Frau erschienen bislang nur als Hörspiele und liegen hier erstmals in gedruckter Form vor. Als weiterer Bonus die Geschichte Der Orchideenzüchter. Die Printausgabe umfasst 466 Buchseiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

DIE NEUEN FÄLLE DES MEISTERDETEKTIVSSHERLOCK HOLMES

In dieser Reihe bisher erschienen:

3001 – Sherlock Holmes und die Zeitmaschine von Ralph E. Vaughan

3002 – Sherlock Holmes und die Moriarty-Lüge von J. J. Preyer

3003 – Sherlock Holmes und die geheimnisvolle Wand von Ronald M. Hahn

3004 – Sherlock Holmes und der Werwolf von Klaus-Peter Walter

3005 – Sherlock Holmes und der Teufel von St. James von J. J. Preyer

3006 – Dr. Watson von Michael Hardwick

3007 – Sherlock Holmes und die Drachenlady von Klaus-Peter Walter (Hrsg.)

3008 – Sherlock Holmes jagt Hieronymus Bosch von Martin Barkawitz

3009 – Sherlock Holmes und sein schwierigster Fall von Gary Lovisi

3010 – Sherlock Holmes und der Hund der Rache von Michael Hardwick

3011 – Sherlock Holmes und die indische Kette von Michael Buttler

3012 – Sherlock Holmes und der Fluch der Titanic von J. J. Preyer

3013 – Sherlock Holmes und das Freimaurerkomplott von J. J. Preyer

3014 – Sherlock Holmes im Auftrag der Krone von G. G. Grandt

3015 – Sherlock Holmes und die Diamanten der Prinzessin von E. C. Watson

3016 – Sherlock Holmes und die Geheimnisse von Blackwood Castle von E. C. Watson

3017 – Sherlock Holmes und die Kaiserattentate von G. G. Grandt

3018 – Sherlock Holmes und der Wiedergänger von William Meikle

3019 – Sherlock Holmes und die Farben des Verbrechens von Rolf Krohn

3020 – Sherlock Holmes und das Geheimnis von Rosie‘s Hall von Michael Buttler

3021 – Sherlock Holmes und der stumme Klavierspieler von Klaus-Peter Walter

3022 – Sherlock Holmes und die Geheimwaffe von Andreas Zwengel

3023 – Sherlock Holmes und die Kombinationsmaschine von Klaus-Peter Walter (Hrsg.)

Klaus-Peter Walter

SHERLOCK HOLMESund der stumme Klavierspieler

Basierend auf den Charakteren vonSir Arthur Conan Doyle

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2018 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mark FreierUmschlaggestaltung: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-220-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

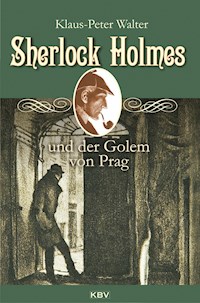

Klaus-Peter Walter, Dr. phil., wurde 1955 in Michelstadt/Odw. geboren und lebt heute in Bitburg. Er promovierte 1983 in Mainz mit Studien zur russischsprachig-jüdischen Dramatik im 20. Jahrhundert (Liber Verlag); rezensierte zehn Jahre lang für die FAZ, dann für Die Welt, schrieb Literatursendungen für SWR und HR und arbeitete u.a. am KLfG, am KNLL oder dem Romanführer des Hiersemann-Verlages mit; gab im Corian-Verlag von 1993 bis zur Einstellung 2014 das Loseblatt-Lexikon der Kriminalliteratur LKL heraus; schrieb neben Büchern über Russland 1995 für Ullstein Das James-Bond-Buch und gab 2002 Reclams Krimilexikon heraus; veröffentlichte zahlreiche Krimi-Kurzgeschichten und wurde 2011 in Betzdorf für die Kurzgeschichte Findikus mit dem Blutigen Messer ausgezeichnet. Für Alisha Bionda entstanden eine Reihe meist phantastischer Holmesiaden, darunter 2008 der Debütroman Im Reich des Cthulhu, dem 2011 die realistische Sammlung Sherlock Holmes und Old Shatterhand sowie 2012 das literarische Vexierspiel Sherlock Holmes und der Werwolf. Eine Fälschung (alles bei BLITZ) folgte. 2016 erschien bei KBV das Pastiche Sherlock Holmes und der Golem von Prag, in dem 1912 in Prag der Meister aus der Baker Street mit Franz Kafka zusammentrifft. Als Hörbücher erschienen die meisten dieser Texte bei WinterZeit.

Sherlock Holmes und der stumme Klavierspieler

Ich muss es leider zugeben: Manchmal brachten geradezu unglaubliche Zufälle meinen Freund Sherlock Holmes auf die Lösung eines Falles, nicht nur seine stupenden Kenntnisse. Letztere bezog er aus seiner exzessiven Lektüre. Er las schlichtweg alles, was ihm in die Finger kam. Egal, ob es von Ornithologie, Orchideenzucht oder der Musik der Bantu-Neger handelte. Ich glaube, er hatte einen sechsten Sinn für die Notwendigkeit einer bestimmten Lektüre. Dieser sechste Sinn schien ihm zu sagen, dass er spezielle Informationen zu einem bestimmten Thema just zu diesem Zeitpunkt und niemals sonst brauchen würde. Gerade las er in einer zweisprachigen Zeitschrift mit dem seltsamen Namen Albania. Ich erinnerte mich vage, dass so ein Land auf dem Balkan hieß.

„Es ist mein Beruf, die abseitigsten Dinge zu wissen“, erklärte er mir auf meine verwunderte Frage hin, was es mit der Zeitschrift auf sich habe. Doch er ließ das Heft voller Neugier sinken, als ich ihm mitteilte, dass ausnahmsweise ich selbst ihm ein Problem unterbreiten wollte.

Wenn ich meine Aufzeichnungen richtig entziffere, war das im Jahre 1900. Mein ehemaliger Studienkollege Hillary Bentingham – nunmehr Sir Hillary – hatte mich völlig überraschend zum Dinner eingeladen. Viele Jahre hatten wir keinerlei Kontakt miteinander gehabt. Bentingham war eine Doppelbegabung, aber obwohl er das absolute Gespür für Formen, Farben und Linien besaß, hatte er sich gegen die Kunst und für die Medizin entschieden und war Nervenarzt geworden. Zu seinen Patienten zählten hohe und höchste Persönlichkeiten. Sogar Prinz Edward, den Enkel unserer Königin, hieß es, soll er behandelt haben. Seinerzeit galt Eddie, wie er genannt wurde, wegen seines bizarren Verhaltens besonders Frauen gegenüber als einer der heißesten Anwärter auf den Titel des wahren Jack the Ripper.

Zunächst ließen wir, Sir Hillary und ich, die alten Zeiten auf- und hochleben. Wir leerten jeder eine Flasche besten Rotweins, und nach dem Dessert blieb es nicht bei einem Cognac. Schließlich aber rückte Bentingham mit seinem Anliegen heraus.

„Du kannst dir sicherlich denken, dass diese Einladung nicht ganz ohne Hintergedanken erfolgte. Schließlich bin ich der Nervenarzt, was?“ Er lachte ein trunkenes, meckerndes Lachen.

„Spuck's aus, alter Junge. Wie kann ich dir helfen?“

„Also, Watson, du bist doch ein Freund von diesem Detektiv, diesem Holmes.“

„Ja, und?“

„Du musst ihn dazu bringen, sich einen meiner Patienten anzusehen.“

„Holmes ist Detektiv. Er bringt Verbrecher zur Strecke. Was in ihren Seelen vorgeht, ist deine Angelegenheit. Schließlich bist du der Seelendoktor, oder?“ Diesmal lachte ich.

„Ja, ja. Ganz der alte Sarkast Watson. Nein! Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wer der Patient ist. Deshalb nennen wir ihn einfach Max. Mad Max, wenn er nicht zugegen ist. Vielleicht kann dein Freund seine Identität herausfinden. Verstehst du?“

Ich verstand. Und Bentingham begann zu erzählen ...

„Bentingham sagt“, referierte ich am nächsten Tag meinem Freund, „der Mann sei von dem italienischen Frachter Altravolta gerettet worden, der nach Korfu unterwegs gewesen sei. Er habe in einem halb gesunkenen Ruderboot gesessen, auf dem kein Name mehr stand. Es seien keine Ruder an Bord gewesen, keine Nahrung, kein Wasser. Als sich der Frachter genähert habe, habe er weder gewunken noch gerufen, sondern einfach apathisch dagesessen und alles über sich ergehen lassen. Er habe eine Marineuniform getragen, aber keine Papiere bei sich geführt und reagiere weder auf Italienisch, Französisch, Russisch, Deutsch noch auf eine andere bekannte europäische Sprache. Seinen Namen kenne er angeblich nicht. Weil er aber nach einigen kräftigen Mahlzeiten auf einige englischsprachige Seekommandos reagiert habe, habe man ihn auf Korfu britischen Behörden überstellt. Die hätten ihn nach London bringen lassen und schließlich sei er bei Bentingham gelandet. Dort werde er Max genannt. Mad Max. Bentingham habe auch versucht, ihn fotografieren zu lassen, um seine Identität herauszufinden. Darauf habe Max jedoch mit extremem Verhalten reagiert. Er habe versucht, sein Gesicht zu verstecken, sich abgewandt und schließlich den Fotografen bedroht und auf den Fotoapparat eingeschlagen. Aber Bentingham hat eine kleine Porträtzeichnung von ihm angefertigt, aus dem Gedächtnis. Hier, bitte!“

Ich reichte Holmes das Blatt. Es zeigte einen Mann mit großer Nase, lockigem langen Haar und einem verwegenen Vollbart. Holmes starrte die ganze Zeit angelegentlich auf das Blatt, während ich weiter sprach.

„Das Interessante ist, dass das Einzige, auf das Max positiv reagiert, die Musik ist. Als er das Klavier im Speisesaal gesehen habe, habe er sich hingesetzt und ohne zu zögern zu spielen begonnen. Meisterhaft. Wie ein Konzertpianist. Beethoven und solche Sachen. Bentingham bittet Sie, sich den Mann einmal anzusehen.“

„Wunderbar!“, erwiderte Holmes freudig. „Lange habe ich auf eine solche Aufgabe gewartet. Reichen Sie mir doch bitte einige Telegrammformulare herüber. Ich muss vor dem Besuch bei Sir Hillary und seinem Patienten noch einige Vorbereitungen treffen. Darf ich mit Ihrer Begleitung rechnen, Watson?“

Natürlich durfte er!

Am folgenden Tag nahmen wir eine Droschke zu Bentinghams exklusivem Sanatorium im Westen Londons. Holmes hatte seinen Geigenkasten mitgenommen. Den Grund dafür wollte er nicht nennen.

Eine Krankenschwester, die uns am Tor in Empfang nahm, bat uns, einen Moment im Foyer zu warten. So konnten wir die beiden riesigen Frauenstatuen aus Marmor links und rechts der Freitreppe bewundern. Mir als Arzt war natürlich klar, wen sie darstellen sollten. Die eine mit ihrem übervollen Füllhorn war Hygiea, die Göttin der Gesundheit. Von ihr ist der Begriff der Hygiene abgeleitet. Die andere war ihre Gegenspielerin Panacea, die Göttin der Heilkunst.

„Darf ich vorstellen, meine Herren? Meine beiden Frauen, die ich vergöttere, Hygiea und Panacea. Wobei letztere meine Favoritin ist. Schließlich bin ich Psychiater, was?“

Das meckernde Lachen sagte mir, dass Bentingham hinter uns getreten war.

„Chaire, o phile“, grüßte ich ihn wie dereinst auf Altgriechisch, bevor ich die Vorstellung übernahm.

Holmes' Begrüßung fiel sehr förmlich aus. Ganz offenkundig gefiel ihm der Arzt mit seinem üppigen Kinnbart nicht.

„Ich mag Männer mit Kinnbärten ohne Schnauzbart nicht“, pflegte er zu sagen. „Ihnen fehlt meist der Sinn für die rechte Proportion.“ Da war etwas dran!

„Dr. Watson hat mich bereits grob über Ihren Patienten in Kenntnis gesetzt, Sir Hillary. Ich würde mir aber gerne erst einmal die Kleidung ansehen, die er bei seiner Rettung trug.“

„Das ist kein Problem. Ich darf allerdings darauf aufmerksam machen, dass sie gereinigt wurde. Sie war in keinem sehr appetitlichen Zustand. Max – wir nennen unseren Patienten Max – trug sie längere Zeit ununterbrochen, wenn Sie verstehen.“

Bentingham führte uns in sein Arbeitszimmer. Dort war auf einem stummen Diener Maxens Kleidung aufgehängt, eine Marineuniform. Die Hose war weiß, der Uniformrock dunkelblau, einige Messingknöpfe fehlten. Ein weißes Hemd gehörte ebenfalls dazu. An der arg ramponierten Schirmmütze war der Schirm halb abgerissen und mit weißer Farbe verschmiert. Das war keine britische Uniform, denn eine solche hätte ich mit Sicherheit erkannt.

Holmes unterzog sämtliche Taschen einer genauen Inspektion, obwohl kaum Hoffnung bestand, dass sie nach der Reinigung noch verwertbare Spuren preisgeben würden. Sie waren alle leer.

„Ich bezweifle, dass Ihr Max, wie Sie ihn nennen, Angehöriger einer in- oder ausländischen Marine ist“, befand Holmes schließlich.

„Und welchen Schluss ziehen Sie daraus?“

Bentingham war ungeduldig.

„Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich Max gerne selbst sehen. Nichts führt öfter zu falschen Schlüssen als verfrühte Festlegungen.“

„Wie Sie wünschen, Mr. Holmes. Es ist alles vorbereitet! Wenn Sie mir bitte in den Großen Saal folgen wollen ... Watson!“

Wir folgten Sir Hillary, der uns schnellen Schrittes vorauseilte. Die Schöße seines weißen Arztkittels wehten vor uns her. Der Große Saal war ganz offensichtlich der Speise- und Festsaal der Anstalt. Am hinteren Ende spielte ein Mann in Anstaltskleidung auf einem Flügel. Unser Eintreten schien er nicht einmal wahrzunehmen. Er spielte wie in Trance und war höchstens fünfundzwanzig Jahre alt. Es war tatsächlich der gut aussehende dunkelhaarige Mann von Bentinghams Zeichnung. Die Adlernase, die schwarzen Augen, das lockige Haar und den Bart hatte er genau getroffen.

„Das kann länger dauern“, gab Bentingham zu bedenken.

„Umso besser“, gab Holmes flüsternd zurück. „Je länger ich ihn beobachten kann, desto klarer wird das Bild werden!“

Zunächst spielte Max einige Walzer von Chopin. Zu meiner Verblüffung betrat während des Spiels ein großer, schwerer Mann den Saal, nickte Bentingham zu und nahm so leise, wie es sein enormes Körpergewicht zuließ, Platz: Sir Mycroft Holmes in höchsteigener Person. Der Mann, der manchmal die Regierung war. Was mochte seine erlauchte Anwesenheit bedeuten?

Es dauerte länger als eine Stunde, bis Max mit geschlossenen Augen dem Nachhall des letzten Akkords nachlauschte. Als Bentingham applaudierte, fielen Sir Mycroft, Holmes und ich ein. Max deutete eine knappe Verbeugung an. Nun trat Holmes, der seine Geige ausgepackt hatte, neben den Flügel und prüfte kurz die Stimmung seines Instruments. Dann hob er den Bogen und begann selbst zu spielen.

Max blickte lächelnd zu Holmes auf. Dann nickte er und fing ohne zu zögern an, eine Begleitung zu improvisieren. Holmes spielte eines seiner Lieblingsstücke, das Violinkonzert in g-Moll des Deutschen Max Bruch, der von 1880 bis 1883 die Philharmonic Society in Liverpool geleitet hatte. Es war eine beeindruckende Darbietung, bei der mir manchmal fast die Tränen kamen. Als der letzte Ton und der letzte Akkord verklungen waren, setzte Holmes die Geige ab und schüttelte Max kräftig die Hand.

„Flisni shqip?“, fragte er unvermittelt. „Sprechen Sie Albanisch?“

Damit schien er Max völlig überrumpelt zu haben.

„Da! U në foli shqip“, antwortete er spontan, „ja, ich spreche Albanisch!“

Dann aber schlug er sich auf den Mund, schrie und stampfte mit dem Fuß auf.

„Was haben Sie zu ihm gesagt, Sie Unglücksmensch?“, rief Sir Hillary aufspringend aus. Holmes winkte ab zum Zeichen, dass er bleiben solle, wo er war, und sprach einfach weiter.

„Gjergj Frashëri? Da? Gjergj Frashëri? I qetë. Frajer. Frajer! Ich bin ein Freund, George. Seien Sie ganz ruhig. Niemand tut Ihnen etwas. Unë quhem Sherlock Holmes. A ai është Doktor Watson. Edhe frajer! Auch ein Freund, George!“

„Was reden Sie denn da für eine Sprache, Holmes, zum Don...“

„Jetzt warten Sie doch ab, Bentingham, zum Kuckuck“, fuhr Mycroft dazwischen. „Sherlock weiß schon, was er tut!“

Bentingham verstummte sofort, kniff aber böse die Lippen zusammen. Mycroft Holmes schien hier weisungsbefugt zu sein. Den fragenden Blick der Schwester beantwortete Sir Hillary mit einem verärgerten Kopfschütteln.

„Kanun? Besë?“, fragte Holmes weiter. „Der Kanun? Ehrenwort?“ Max begann zu weinen und fiel Holmes um den Hals.

„Da, Kanun, Besë!“

„Ich glaube, wir können die Posse jetzt aufgeben, George!“

Max nickte schluchzend. „Was bleibt mir übrig?“

Sein Englisch war fließend und fast akzentfrei.

„Dann denke ich, sollten wir Sir Hillary, Sir Mycroft und meinen Freund Dr. Watson jetzt aufklären. Glauben Sie mir, hier droht Ihnen keine Gefahr mehr, und wir werden eine Lösung für Ihr Problem finden. Meine Herren, darf ich Ihnen Gjergj Frashëri vorstellen? Oder George, wie ihn alle nannten? Ein Skipetar, ein Albaner. Und einer der jüngsten Musiker, die je das Trinity College of Music absolvierten. 1893, nicht wahr? Ich hatte seinerzeit das Vergnügen, ihn bei seinem Abschlusskonzert zu erleben. Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 b-moll. Hier!“

Er zog einige Blätter aus der Tasche.

„Aus meinem privaten Musiklexikon. Der Programmzettel und eine Besprechung. Der Kritiker überschlug sich damals förmlich vor Begeisterung. Leider kehrte Gjergj Frashëri danach in seine Heimat zurück und schien verstummt zu sein. Erst kürzlich stieß ich in der in Belgien erscheinenden Zeitschrift Albania wieder auf seinen Namen. Welch glücklicher Zufall, dass sich schon so kurz nach meiner Lektüre unsere Wege wieder kreuzen! Anhand von Sir Hillarys kunstfertigem Porträt erkannte ich ihn trotz des Bartes sofort wieder.“

„Genial!“, entfuhr es Bentingham.

„Sir Hillary“, fuhr Holmes fort, „was halten Sie davon, wenn wir uns in Ihre Privaträume zurückzögen? Ich denke, eine weniger offizielle Atmosphäre wäre unserer Sache dienlich.“

Bentingham hatte keine Einwände. Wenig später saßen wir gemütlich in seinem Wohnzimmer vor dem Kaminfeuer bei einem Glas Cognac. Über dem Kamin hing ein Gemälde, das er bereits als Student geschaffen hatte. Es stellte Dostojewskis Helden Rodion Raskolnikow aus dem Roman Verbrechen und Strafe dar. Schon damals war mir beim Anblick von Raskolnikows irren Augen jedes Mal ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Ein kleines Meisterwerk, das ebenso Aufschluss über den Charakter von Dostojewskis Helden gab wie über den des Künstlers.

„Also, meine Herren“, begann Holmes, „der Fall ist ganz einfach, wenngleich ich zugeben muss, dass mir Fortuna bei seiner Lösung sehr zur Hilfe kam. Ich habe George gleich wiedererkannt. Was aber war mit ihm geschehen? Seine Uniform gab einen ersten Hinweis. Die unterschiedlichen Farben von Hose und Rock gibt es bei den Offizieren der italienischen und der österreichisch-ungarischen Marine. Bei den britischen Marineoffizieren sind die Uniformröcke hochgeschlossen, das heißt, man sieht, anders als hier, Hemd und Binder nicht. Also kämen das Reich, Österreich-Ungarn, Italien oder Frankreich in Betracht. Die Schulterstücke des Rocks weisen eher auf die deutsche Kriegsmarine hin. Letztlich sind diese Fragen aber allesamt ohne Belang, denn normalerweise findet sich an jeder Uniform irgendetwas, das deutlich auf die Nationalität des Trägers hinweist. Gerne finden hierfür Wappentiere wie Adler Verwendung oder die Flagge des jeweiligen Landes, etwa in Form einer Dienstkokarde. Die russische Marine beispielsweise setzt ihren Seeoffizieren Doppeladler auf die Schulterstücke. So etwas fehlt in unserem Fall gänzlich. Auf jedem der Schulterstücke befinden sich drei Anker. Demnach hätte die Uniform einem Oberleutnant oder einem Kapitän gehört, je nachdem, mit welchem Rang die Skala der Offiziere im betreffenden Land beginnt. Die acht voluminösen Streifen auf den Ärmeln korrespondieren jedoch nicht mit einem solchen vergleichsweise niederen Offiziersrang. So etwas tragen gemeinhin viel höherrangige Offiziere wie Admiräle. Die Mütze zierte nur ein Anker. Außerdem konnte ich mir die Frage nicht beantworten, wo dieser Mann denn den ihm dienstgradmäßig zustehenden Säbel getragen haben sollte. Für das Portepee haben alle Armeen der Welt erfindungsreich Gürtel oder Schärpen ersonnen. Hier war nichts dergleichen vorgesehen! Ich zog daraus den Schluss, dass es sich um eine Phantasieuniform handeln müsse. Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür, George: Sie haben in der Bordkapelle eines Schiffes gespielt!“

„So ist es, Mr. Holmes. Auf der Eudelphi.“

„Bon. Ich erwähnte vorhin einige albanische Worte, unter anderem das Wort Kanun und das Wort Besë. Der Kanun, der gerade erst von dem Franziskanerpater Shtjefën Gjeçovi schriftlich niedergelegt wird und zum Teil in der Zeitschrift Albania, wo ich über ihn las, veröffentlicht wurde, ist das mündlich tradierte Gewohnheitsrecht Albaniens. Dort wird noch heute der barbarische Brauch der Blutrache praktiziert. Mit dem Wort Besë gelang es mir, George regelrecht aus der Fassung zu bringen, wofür ich mich vielmals entschuldigen möchte.

Wer als Opfer der Blutrache ausersehen ist, kann dem Kanun zufolge ein Besë aushandeln, eine zeitweilige Aussetzung der Vollstreckung. Ich nehme an, Ihnen als Künstler steht nichts ferner, als irgendjemanden wegen einer Sache, die gar nichts mit Ihnen zu tun hat, umzubringen und sich dann im Gegenzug Ihrerseits selber dafür umbringen zu lassen. Daher nutzten Sie einen ausgehandelten Besë und flohen. Richtig?“

„Genau, Mr. Holmes. Sie haben es erfasst. Nur auf einem Schiff konnte ich mich noch sicher fühlen. Nie aber hätte ich erwartet, dass sie mich an Bord aufspüren würden! Doch dann entdeckte ich meinen Cousin Skender unter den Passagieren. Er wollte mich als Verräter töten. Ich hätte nämlich eigentlich meinen Bruder Zef rächen sollen, der von einem Mitglied der Ahmeti-Sippe erschossen worden war.

Der Rat hatte den Streit, an dessen Anfang sich, wenn man ehrlich war, niemand mehr erinnerte, beilegen wollen, doch ein einziger starrsinniger Greis hatte für die Fortsetzung der Fehde gestimmt. Dieser Wahnsinn wollte kein Ende nehmen und ich will das einfach nicht mehr mitmachen! Meine Berufung ist doch die Musik! Da mir also mein Cousin so dicht auf den Fersen war, blieb mir nur, in der Nacht heimlich ein Rettungsboot zu Wasser zu lassen und mich davontreiben zu lassen. Um meine Spur zu verwischen, kratzte ich unterwegs mit dem Schirm der Mütze den Bootsnamen ab, warf meine Papiere ins Meer und beschloss, mich stumm und wahnsinnig zu stellen. Mein Plan funktionierte, bis mich Sir Hillary fotografieren lassen wollte. Nur mit seiner Zeichenkunst hatte ich nicht gerechnet!“

„Und im Wissen“, ergänzte Holmes, „dass man beim Musizieren leicht jeglichen Panzer um die Seele ablegt, wagte ich einfach ein Duett mit Ihnen. So konnte ich Sie zur Preisgabe Ihrer Muttersprache bewegen. Der Grund für die Anwesenheit meines Bruders ist übrigens der, dass er ein hohes, wenngleich inoffizielles Amt in der Regierung bekleidet, und ich auf die Möglichkeit hoffe, die Interessen des Empires mit denen von George zu verbinden und ihm eine neue Identität zu verschaffen. Was meinst du, Bruder?“

„Das Empire ist nicht zuletzt deshalb das, was es ist, weil es die besten Künstler der Welt sein Eigen nennt. Ich denke, George kann unter einem neuen Namen Ehre für England einlegen. Ich brauche Sie freilich nicht daran zu erinnern, dass alles, was wir am heutigen Nachmittag erlebt und besprochen haben, striktester Geheimhaltung unterliegt. Gentlemen, auf George!“

Das war typisch für Mycroft, der wahrscheinlich am liebsten sogar die Uhrzeit geheim halten würde, wenn man ihn danach fragte.

„Auf George!“, echoten drei Männerstimmen. George hob sein Glas und trank mit.

Natürlich muss ich weiterhin verschweigen, unter welchem Namen er seine musikalische Laufbahn fortsetzte. Ich denke aber, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass er einer der größten Pianisten wurde, die Großbritannien je hatte, und er wäre es sicherlich geblieben, hätte ihn nicht ein allzu früher Tod ereilt. Nein, er wurde nicht von wahnsinnigen Landsleuten getötet, sondern starb wie so mancher Frühvollendeter unerwartet von uns allen auf dem Höhepunkt seines Könnens, erschöpft von seiner rastlosen künstlerischen Arbeit, eines natürlichen Todes. Leider zerbrach irgendwann die Grammophonplatte, die mir George – den ich weiterhin so nennen will – geschenkt hatte. Wenn ich aber an dieses kleine Abenteuer meines Freundes Sherlock Holmes zurückdenken möchte, brauche ich nur die Zeichnung Bentinghams anzuschauen, die ich behalten durfte. Dann erklingt in meinem geistigen Ohr wieder die wunderbare Musik, die Georges begnadete Hände hervorzubringen verstanden.

Sherlock Holmes und Old Shatterhand

Um mir den kleinen Fall, von dem ich berichten will, wieder ins Gedächtnis zu rufen, muss ich leider meine Aufzeichnungen zur Hand nehmen. Viel lieber würde ich zu meiner Sammlung an Fotografien greifen, doch leider hat mir damals mein Freund Sherlock Holmes in seinem unerforschlichen Ratschluss verboten, welche anzufertigen.

Wir schrieben das Jahr 1903. Ich hatte im Jahr zuvor gerade begeistert die Fotografie als neues Hobby entdeckt und mir eine handliche Bergheil-Balgenkamera mit einem Voigtländer-Anastigmaten aus Deutschland schicken lassen. Für die Entwicklung der unzähligen belichteten Platten, die ich von meinen Streifzügen durch das winterliche London mitbrachte, stellte mir Holmes in seiner unergründlichen Güte seinen Säure zerfressenen Labortisch zur Verfügung und nahm es sogar gelassen hin, stundenlang in grüblerisches Schweigen gehüllt im Dunkeln sitzen zu müssen und dem Rauch nachzublicken, der in dem roten Licht meiner Laborlampe emporstieg.

Anfang März rief der seltsame Fall des Rabbi von Bacharach meinen Freund auf den Kontinent, nach Deutschland. Vielleicht werde ich eines Tages davon berichten. „Er gehört zu den ganz besonderen Fällen in meinen Annalen“, meinte Holmes später.

Nach einer stürmischen Überfahrt bestiegen wir in Hoek van Holland einen Zug, der uns rheinaufwärts nach Mainz bringen sollte. Bis Köln verlief die Reise vergleichsweise eintönig, doch dann öffnete sich das Rheintal, und wir dampften an diesem malerischen, so urdeutschen Strom entlang – leider ohne Halt und viel zu schnell. So nahm ich das Manual meiner Kamera zur Hand, während Holmes sich in einen französischen Roman um zwei Brüder namens Kip vertiefte, den ihm der Verfasser, ein Monsieur Verne, im Jahr zuvor mit einer freundlichen Widmung versehen, geschickt hatte. Als Dankeschön für den kleinen Dienst, den mein Freund ihm einmal erwiesen hatte.

Holmes sollte jedoch nicht viel Gelegenheit zum Lesen haben, denn kurz nach der Abfahrt aus Köln gesellte sich ein kleiner aufdringlicher Herr mit Kneifer zu uns. Er stellte sich als „Dr. Karl May, Reiseschriftsteller aus Dresden“ vor, zurzeit auf der Rückreise von Amerika, wo er den Indianerstamm der Apatschen besucht habe, deren Sprache er fließend beherrsche und die ihn Old Shatterhand nannten. Ich hatte nie von jemandem dieses Namens gehört. Er mochte die Sprache der Apatschen beherrschen, sein Englisch war jedoch fürchterlich! In einem fort erzählte er von angeblichen Abenteuern mit einem edlen Wilden namens Winnitou oder so ähnlich und fragte, ob wir mit einem Lord David Lindsay oder einem Lord Castlepool bekannt seien, was wir beide Male verneinen mussten. Weil der Mann eine solche Plage war, ließen wir ihn zunächst über unsere Deutschkenntnisse im Unklaren.

Wir hatten Coblenz noch nicht erreicht, da betrat ein Schaffner unser Abteil. Obwohl wir uns Reeman und Albers nannten, schien er genau zu wissen, wer wir in Wirklichkeit waren. Er salutierte militärisch und sprach uns höflich an:

„Mr. Sherlock Holmes?“

Mein Freund nickte nur, sich ergeben in das Schicksal nahezu weltweiter Prominenz fügend. Dr. May riss die Augen auf und brachte sein Erstaunen mit dem seltsamen Laut „Zounds!“ zum Ausdruck. Wo er den wohl aufgeschnappt haben mochte?

Der Schaffner druckste herum.

„I – no English!“

„I translate, I translate“, rief Dr. May ebenso aufgeregt wie grammatisch unbeholfen. „I can Apachi, too!“

„Which will be very useful here among all the redskins of Germany!“, spottete Holmes. Der Schriftsteller schwieg beleidigt. Dann bat mein Freund, die Unterhaltung auf Deutsch fortführen zu dürfen.

„Ich bin der Sprache Goethes und Kants einigermaßen mächtig.“

Der Schaffner und Dr. May seufzten – aus verschiedenen Gründen – auf, und so kam nach einigem Hin und Her heraus, dass in einem der vorderen Waggons ein Toter mit einem Knife in der Brust saß. Ob Mr. Holmes als berühmter Detektiv nicht vielleicht ...

„Nichts, was ich lieber täte“, antwortete Holmes mit einem Seitenblick auf May. „Wir sollten uns einmal den Tatort ansehen. Watson, das Spiel beginnt, nehmen Sie Ihre Bergheil mit!“

Ich tat wie mir geheißen und folgte Holmes, der wiederum dem Schaffner folgte. Dr. May wollte uns begleiten, doch weil ich die Abteiltür vor seiner Nase zuzog, blieb er notgedrungen zurück.

„Nach der Abfahrt in Köln war der Mann noch am Leben, da habe ich persönlich seine Fahrkarte kontrolliert“, erklärte der Schaffner. „Eine mitreisende Dame aus dem Ausland hat ihn offenbar gefunden. Ich sah sie aus dem Abteil des Ermordeten kommen. Jetzt wartet sie im Nachbarabteil. Hier ist es schon!“

Der Tote war ein Mann mittleren Alters. Seine Augen standen weit offen. Die Todesursache war eindeutig, denn ein Messer steckte mitten in seiner Brust. Der Mord musste sich vor wenigen Minuten ereignet haben, denn das Blut war noch nicht geronnen. Da ich offensichtlich nichts mehr für ihn tun konnte, ging ich zu der Dame, die ihn gefunden haben wollte. Die Dame, die einen wagenradgroßen Hut mit dunklem Schleier trug, stand keineswegs unter Schock.

„Guten Tag, Frau“, begrüßte ich sie in unbeholfenem Deutsch. „Ich Arzt. Dr. Watson!“

„Bonjour, monsieur le docteur“, erwiderte sie. Gott sei Dank beherrsche ich Französisch besser als Deutsch.

Doch dann überschüttete sie mich mit einem wahren Maschinengewehrfeuer aus Worten, von denen ich nur die Hälfte verstand. So viel wurde mir immerhin klar: Der Tote habe ihr bei der Abfahrt angeboten, sich während der Fahrt ihrer anzunehmen, und sie sei dankbar darauf eingegangen. Er habe sich als Weinhändler Eduard von Pauly, Rittmeister der Reserve aus Ingelheim, vorgestellt, und es sei ihr gleich seltsam vorgekommen, wie unvorsichtig er seine prall gefüllte Brieftasche herumgezeigt habe. Er habe in England ein großes Geschäft abgeschlossen, hatte er wohl erzählt, und sei nun auf dem Weg nach Hause. Sie habe sich kurz frisch machen müssen und ihn bei ihrer Rückkehr tot gefunden.

Ich dankte der Dame für ihre Auskünfte, entschuldigte mich und begab mich zu Sherlock Holmes ins Nachbarabteil. Der sprach gerade mit dem Schaffner.

„Der Mörder muss noch im Zug sein. Ziehen Sie bitte die Vorhänge zu, verschließen Sie das Abteil und bitten Sie die Fahrgäste in den Speisewagen.“

„Jawoll!“ Der Schaffner salutierte und ging.

„So, Watson, um das Verfahren abzukürzen, wollen wir uns eines kleinen Bluffs bedienen.“

Dann gab er mir genaue Instruktionen. Ich sollte eine Rede vor den versammelten Mitreisenden halten.

Wenig später hatten sich die etwa siebzig Passagiere im Speisewagen der 1. Klasse eingefunden. Dr. May mit seinem Pincenez stand wichtigtuerisch vorne, die Dame mit dem riesigen Hut und dem Schleier ganz hinten. Da fiel mir ein, dass sie sich gar nicht vorgestellt hatte.

„Geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Sherlock Holmes“, stellte mein Freund sich auf Deutsch vor. „Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Der Herr Schaffner“ – der Angesprochene salutierte wieder – „der Herr Schaffner hat mich gebeten, den Mordfall zu lösen, der sich in diesem Zug zugetragen hat. Was ich gerne tun werde.“

Zuerst schilderte Sherlock Holmes die Umstände des Mordes – es müsse sich um einen Raubmord handeln, denn die Brieftasche des Opfers sei restlos ausgeräumt worden. Dann wandte er sich der Mordwaffe zu. „Das Springmesser, mit dem Rittmeister von Pauly aus dem Leben befördert wurde, stammt aus Italien. In die Klinge ist der Wunsch eingraviert: ‚Che la mia ferita sia mortale‛. Der hier anwesende polyglotte Dr. May wird sicherlich die Bedeutung der Ingravur bestätigen: ‚Möge meine Wunde tödlich sein‛.“

May errötete, sagte aber nichts.

Holmes fuhr fort: „Wir suchen also einen Italiener, denn es dürfte ausgeschlossen sein, dass eine Waffe dieser Art, wie sie die Mano negraund andere Geheimorganisationen benutzen, in die Hände eines ausländischen Reisenden gelangt ist. Der Herr Schaffner wird Sie nachher um Ihre Papiere bitten, damit wir sie auf eventuelle Hinweise durchsehen können. In Coblenz wird dann die Polizei zusteigen. Zunächst aber wird mein Freund ihnen noch einige neue wissenschaftliche Erkenntnisse mitteilen, die in diesem Fall von Relevanz sind. Wenn Sie mich bitte für einige Minuten entschuldigen wollen. Bitte schön, lieber Doktor!“

Damit verließ er den Speisewagen. Der Zug fuhr immer weiter den Rhein hinauf, auf Coblenz zu. Wie wollte mein Freund bis zu unserer dortigen Ankunft den Fall zu einem Abschluss gebracht haben? Ich verneigte mich kurz und begann.

„Jawoll, gutt!“, sagte ich und merkte, dass ich schon den bellenden Tonfall des Schaffners angenommen hatte. Ich fühlte mich unwohl in meiner Rolle als Conférencier.

„Sie wissen, Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Fotografie, zum Beispiel!“ Ich hielt meine Kamera hoch.

„Und Sie wissen, Damen und Herren, dass Letztes, was sieht Sterbender, auf Auge bleibt erhalten. Wie in Spiegel. Kann man dann fotografieren. Entwickeln, vergrößern und – Bild zeigt Mörder. So einfach! Mein Freund Sherlock Holmes auf diese Weise – viele Mörder gefangen! Werden auch Mörder von Rittmeister fangen!“, versprach ich.

Da kam es zu einem Tumult. Die Dame in Hut und Schleier stieß zwei Passagiere beiseite und schob sich durch die Abteiltür. Ich betätigte wie mit Holmes verabredet die Notbremse. Mit kreischenden Bremsen verlangsamte der Zug seine Fahrt. Die Fahrgäste mussten sich festhalten, wo immer sie etwas zum Festhalten fanden. Dann stand der Zug mit einem scharfen Ruck still.

Von draußen drang Holmes' scharfe Stimme an mein Ohr. „Fermarsi! – Stehen bleiben!“

Dann ertönte ein Schuss. Alles stürzte an die Fenster. Ich sah, dass wir mitten in den Weinbergen hielten. Weit und breit war keine menschliche Ansiedlung zu sehen. Gleich darauf stieß Holmes, meinen Revolver in Händen, die Dame mit Hut und Schleier und mit nach hinten gefesselten Händen zur Türe herein. Die Passagiere wichen zurück.

„Keine Sorge, meine Herrschaften“, beruhigte Holmes die Anwesenden, „die Fahrt wird gleich weitergehen. Ich habe lediglich einen Warnschuss in die Luft abgefeuert. Die Dame wollte sich mit gerafften Röcken auf offener Strecke davonmachen. Aber wollen Sie nicht ablegen, Signora?“

Mit einem Ruck riss Holmes der Dame den Hut, den Schleier und das falsche Haar herunter. Zum Vorschein kam – ein Mann.

„Darf ich die Vorstellung übernehmen? Das ist Silvio Perlusconi, der berühmte italienische Anarchist. Er sorgt dafür, dass die Kriegskasse seiner Gesinnungsgenossen immer gut gefüllt ist. Mir sind gleich einige kleine Blutspritzer auf dem schwarzen Kleid aufgefallen. Ich frage mich nur, warum er sein Messer hat stecken lassen. Hörte wohl den Schaffner kommen und spielte die erschrockene Entdeckerin der Leiche! Nun gut! Schaffner, sperren Sie den Mann bis Coblenz bitte auf dem Abtritt ein! Andiamo! Aber nun möchten Sie noch etwas sagen, Doktor Watson!“

„Jawoll, gutt“, begann ich wieder bellend. „Meine Herrschaften, das Sache mit Fotografieren von Auge des Toten nur Trick von Sherlock Holmes war, um Mörder zu fangen. In Auge nichts. Kein Bild. Kein Spiegel. Signore Perlusconi nicht hat gewusst, aber geglaubt. Danke sehr, jawoll!“

Beifall brandete auf, die Menschen lachten erleichtert und begannen durcheinander zu reden. Im selben Moment setzte auch der Zug seine Fahrt wieder fort. Sherlock Holmes ergänzte noch etwas in seinem eleganten Deutsch: „Meine sehr verehrten Herrschaften, bitte noch einen Moment! Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich würde mich mit fremden Federn schmücken wollen. Daher möchte ich betonen, dass der kleine Bluff, den mein lieber Freund und Kollege Dr. Watson Ihnen gerade zu erklären versuchte, keineswegs auf einem meiner eigenen Einfälle beruht. Vielmehr stammt er – ‚man sollte im Zug immer etwas Sensationelles zu lesen haben‛, sagt der unvergleichliche Oscar Wilde – aus dem Roman Le frères Kip, Die Gebrüder Kip, der vergangenes Jahr bei Monsieur Hetzel in Paris erschien – ein Buch, das ich Ihrer Aufmerksamkeit wärmstens empfehle. Es stammt von niemand anderem als dem hoch geschätzten Jules Verne, dessen Zwanzigtausend Meilen unter den Meeren Sie sicherlich noch in bester Erinnerung haben. Ehre, wem Ehre gebührt! Danke verbindlichst!“

Weil die Ehre tatsächlich demjenigen zuteilwerden sollte, dem sie gebührte, begann ich, mein Magnesiumlicht auszupacken, um den denkwürdigen Augenblick auf eine Glasplatte zu bannen.

„Aber, aber“, protestierte Holmes, während er noch einige begeisterte Fahrgäste abzuwehren versuchte. „Sie werden doch nicht etwa die Ergebnisse dieses meiner Geistesgaben absolut unwürdigen Zwischenfalles fotografisch festhalten wollen? Nein, nein, darüber sollten wir lieber den Mantel des Vergessens breiten! Wir werden jetzt nach Mainz weiterfahren und von dort nach Bingen, um uns mit dem Fall des Rabbi zu beschäftigen. Er weist einige interessante Aspekte auf, die meiner detektivischen Begabung eher angemessen scheinen.“

Resigniert wollte ich meine Ausrüstung wieder zusammenpacken.

„Jawoll, Herr“, knurrte ich enttäuscht auf Deutsch. „Gutt!“

„Bitte schön, Herr Doktor Watson“, meldete sich da Dr. May. Durch seinen Kneifer blinzelte er kurzsichtig zu mir empor.

„Ob Sie wohl die Güte hätten, mich einmal mit dem großen Detektiv zu fotografieren? Und darf ich mir erlauben, Ihnen dies hier zur Deckung Ihrer Unkosten zu überreichen?“

Er streckte mir einen Geldschein und eine Visitenkarte hin, auf der Villa Shatterhand als Adresse angegeben war.

„Hüten Sie sich, Watson!“, schaltete sich da Holmes ein. „Der Mann muss ein Betrüger sein. Wir waren selbst schon einmal in den Staaten – nicht wahr, Watson? Und wenn man dort – außer dem Gebrauch von kultiviertem, vernünftigem Englisch – etwas verliert, dann ist es die insulare Blässe. Sie, verehrter Dr. May, sind bleich wie der Tod und haben mitnichten vor kurzem reitend und schießend den Wilden Westen bereist. Außerdem versicherte mir der Schaffner, dass Ihr karges Gepäck keineswegs das eines Überseereisenden sein könne. Und wer auch nur einmal im Leben geboxt hat, erkennt sofort, dass Ihre zarten Hände für den ‚Jagdhieb‛ dieses angeblichen Old Shatterhand ungeeignet sind. Apropos Hände! Sie haben sich vor nicht allzu langer Zeit von Ihrer Gattin getrennt, wie mir die Einkerbung an Ihrem Ringfinger beweist, wo Ihr Ehering saß, und ich vermute, dass Sie Ihre Abenteuer nirgendwo anders denn auf dem Papier erlebt haben. Die tief eingezogenen Tintenspuren an Ihren Fingerspitzen lassen keinen anderen Schluss zu. Ich sehe Ihrem erschrockenen Gesichtsausdruck an, dass ich Recht habe. Wenn Sie uns bitte entschuldigen würden!“

„Jawoll, Herr, entschuldigen Sie!“, rief ich May grimmig zu und wandte mich ab. Old Shatterhand sah uns schweigend nach, bis wir in unserem Abteil verschwunden waren.

Sherlock Holmes und das geheime Leben der Nilpferde

Es war ein Weihnachtsabend, wie er weihnachtlicher nicht hätte sein können. Draußen fiel Schnee, es war kalt, aber dank des Kaminfeuers war es in unserem Wohnzimmer warm und gemütlich. Die Empfindungen, die man in der Kindheit an diesem Tag hegte, dieses Gefühl der Geborgenheit und die Gewissheit einer sorglosen Zukunft schienen mit einem Mal für kurze Zeit zurückgekehrt. Behaglicher hätte es kaum sein können!

Nachdem wir unserer lieben Mrs Hudson ein kleines Geschenk überreicht hatten, hatten wir sie der Gesellschaft ihrer Schwester überlassen und uns in unser Wohnzimmer zurückgezogen, wo ich meinem Freund ein seltenes Buch in spanischer Sprache über Pfeilgifte der Amazonas-Indianer überreichte, welches mir ein befreundeter Buchantiquar besorgt hatte. Holmes revanchierte sich mit einem Kistchen kubanischer Zigarren einer sündteuren Sorte, die in London zu erwerben außerhalb der Möglichkeiten eines normalen Sterblichen liegt. Er schwieg sich über die Herkunft der Kostbarkeit aus, aber ich konnte sicher sein, dass ihm entweder sein Bruder bei der Beschaffung behilflich gewesen war oder dass es sich um das Geschenk eines zufriedenen Klienten aus erlauchten Kreisen handelte, welches er großherzig an mich weitergab. Ich drang nicht weiter in ihn, sondern lauschte, mir den Rauch einer der edlen Zigarren im Munde zergehen lassend, dem anderen Geschenk, das er mir machte: dem traditionellen Weihnachtskonzert auf seiner wunderbaren Stradivari. Er hörte erst auf, als ich den Stummel meiner ersten Zigarre im Aschenbecher ausgedrückt hatte. Ein Duft sondergleichen hing über unserem mit einem Mistelzweig geschmückten Wohnzimmer, als der letzte Ton verklang. Das war das Zeichen für unsere Vermieterin, den Punsch zu servieren, den herzustellen sie trotz des Besuches ihrer ebenfalls verwitweten Schwester sich nicht hatte nehmen lassen. Die beiden hatten sicher wieder in der Küche gesessen und über das Lüftungsrohr Holmes' Spiel gelauscht.

„Frohe Weihnachten nochmals, meine Herren. Und Sie, haben wie immer wundervoll gespielt, Mr. Holmes. Ich habe mir erlaubt, die Wohnungstür offen zu lassen, damit uns kein Ton entgeht. Meine Schwester sagt auch immer, welch großer Künstler an unserem Mr. Holmes verloren gegangen sei! Entschuldigen Sie, das hat sie so gesagt. Und jetzt lassen Sie sich ihren Punsch schmecken. Wohl bekomm's! Wenn Sie mich entschuldigen wollen ...“

Holmes lächelte nachsichtig. Er war so aufgeräumter Stimmung, so dass ich es riskieren konnte, ihn endlich nach seinen Ermittlungen im Internat Lewerbridge in Devon zu fragen, wo er im Vormonat undercover als Musiklehrer gewirkt hatte. „Ich möchte doch meine Berichte vervollständigen, Holmes“, bat ich.

„Das sollen Sie, guter Watson, das sollen Sie! Holen Sie sich ein paar Blatt Papier, ich werde der Reihe nach berichten.“

„Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, Holmes ... Warten Sie! Wo ist denn schon wieder mein Federhalter?“

*

Und so entstand dieser Bericht über einen Fall, der in seiner Einzigartigkeit eine Sonderstellung in den Annalen von Sherlock Holmes' Kriminalakten einnimmt, denn mein Freund hatte nicht nur auf meine Begleitung und Unterstützung verzichten, sondern sogar in die Rolle eines Musiklehrers schlüpfen müssen. Das war insofern für ihn ein Leichtes gewesen, denn er hätte jederzeit als Solo-Violinist in jedem beliebigen Orchester reüssieren können. Aus mir dagegen würde wahrscheinlich selbst mit viel Bemühen nicht einmal ein brauchbarer Leierkastenmann werden.

An einem bitterkalten Novembernachmittag vor jenem Weihnachtsfest, an dem sich Sherlock Holmes so ungewohnt mitteilsam zeigte, saßen wir – genau wie heute – im Wohnzimmer. Auch damals brannte das Kaminfeuer, wir rauchten und tranken Tee mit Rum. Zu Weihnachten, so stand zu erwarten, würde sicherlich Schnee liegen.

„Ich lebe davon“, erklärte mir Holmes, an unser Gespräch anknüpfend, „bei Tag und bei Nacht unerkannt durch die Straßen Londons streifen und meiner Tätigkeit nachgehen zu können. Wenn jeder wüsste, wie ich aussehe, müsste ich mir einen neuen Beruf suchen.“

„Da fällt mir spontan der Beruf des Musikers ein. Mrs. Hudson würde jedes Ihrer Konzerte besuchen!“

„Musiker vielleicht, jedoch keinesfalls Lehrer. Das Lehrerdasein war nichts für mich und ist nichts für mich. Obwohl – die Erfahrung, vor einer Schulklasse zu stehen, würde ich nur ungern missen! Dennoch ziehe ich es vor, wenn ein gewisser räumlicher Abstand zwischen mir und dem Publikum im Zuschauerraum liegt.“

„Verzeihen Sie die Zwischenfrage, mein Freund! Sind Sie eigentlich je auf eine öffentliche Schule gegangen? Sie haben nie etwas darüber erzählt.“

„Wenige Monate lang, um ehrlich zu sein. Sonst wurde ich ausschließlich von Privatlehrern unterrichtet. Ich bin auch keineswegs traurig darüber, nie Mitschüler gehabt zu haben, denn ich bin von Natur aus nicht geneigt, mich anderen Menschen anzuschließen. Es ist fast, als stünde eine undurchdringliche gläserne Wand zwischen mir und dem Rest der Menschheit.“

„... hinter der Sie sich aber wie ein Fisch im Wasser sicher und schnell, vor allem aber unbemerkt bewegen können!“

„Richtig, Watson. Das kann ich zweifellos. Stellen Sie sich mich in dem Jesuiten-Internat vor, dessen Ausbildung Sie durchlitten haben! Ich vermute, ich hätte mich bereits in jungen Jahren durch den Mord an einer Lehrperson ins Gefängnis oder an den Galgen gebracht.“

„Na-na-na! Ich habe es ja auch überlebt, ohne jemanden zu massakrieren!“

„Aber Sie haben sich dann erst einmal gründlich vom katholischen Glauben gelöst. Wie unser gemeinsamer Freund Conan Doyle.“

„Nun ja, wie auch immer! Aber Sie haben völlig recht: Ich konnte Sie mir nie als Eleven in einem Internat vorstellen.“

„Der Gedanke daran kommt der Aussicht gleich, fürderhin in der Hölle logieren zu müssen! Aber wo wir gerade bei Hölle sind ...“

Er hielt mir ein Telegramm hin.

„Das kam heute früh.“

„Mein Gott!“, entfuhr es mir, als ich den Namen des Absenders las. Es handelte sich um Mycroft Holmes, den älteren Bruder meines Freundes. Sir Mycroft – er war längst für seine Verdienste geadelt worden – bekleidete ein nicht näher definiertes, aber sehr hohes und sehr geheimes Amt in Whitehall, das ihn noch über den jeweiligen amtierenden Premierminister stellte. Die Premierminister kamen und gingen, er aber blieb und hatte, so erzählt man sich, jederzeit das Ohr Ihrer Majestät Königin Victoria. Noch nie soll sie, so erzählt man sich weiter, sich einem seiner Ratschläge verschlossen gezeigt haben.

Was man aber sicher wusste, war, dass man auf den Straßen Londons eher eines leibhaftigen Brontosauriers ansichtig geworden wäre als Sir Mycroft, denn er verließ so gut wie nie die Stille der heiligen Hallen des Diogenes Clubs, wo das Sprechen – vermutlich bei sofortigem Vollzug der Todesstrafe – strengstens verboten war. Wenn Sir Mycroft einmal eine Ausnahme von diesem geradezu metaphysischen Gesetz machte, musste etwas ganz und gar Außergewöhnliches passiert sein!

„Komme 18 Nullnull in peinlicher Angelegenheit. Bringe Gast mit. Geh nicht aus.“ Unterschrieben waren die knappen Zeilen mit „M“, seinem Namenskürzel.

„Puuh“, machte ich. „Das klingt nach einer Haupt- und Staatsaktion. Ob es sich wieder um verschwundene Geheimpapiere handelt? Oder Spione aus dem Deutschen Reich? Droht womöglich ein neuer Krieg auf dem Kontinent?“

„Nichts dergleichen“, replizierte Holmes. „Dann hätte Mycroft sich ganz anders ausgedrückt und nicht von einer bloßen Peinlichkeit gesprochen. Es handelt sich wohl eher um eine delikate Angelegenheit, in die irgendeine Persönlichkeit aus der Umgebung Ihrer Majestät verwickelt ist. Denken Sie eher an so etwas wie die Affäre, die Sie unter dem Titel Skandal in Böhmen veröffentlicht haben.“

Ich schaute auf die Uhr auf dem Kaminsims. Es war eine Minute vor sechs.

Als die Uhr zu schlagen begann, ertönte die Hausglocke. Ich hatte gerade noch Zeit, meine Zigarre im Aschenbecher auszudrücken.

„Ah, das muss Mycroft sein. Niemand ist pünktlicher als er!“

Gespannt lauschten wir dem Poltern der sich nähernden Schritte von Sherlocks schwergewichtigem Bruder auf der Treppe. Als sie verstummt waren, klopfte Mrs Hudson, die Mäntel unserer Besucher im Arm, an die Tür.

„Immer herein!“, rief mein Freund.

In der sich öffnenden Tür erschien die massige Gestalt von Sir Mycroft, der seinen Zylinder beim Eintreten abnahm und, diesen noch in der Hand haltend, ohne unsere Aufforderung einem zweiten Herrn einen Platz im Besuchersessel anwies. Einige vereinzelte Schneeflocken fielen von der Kopfbedeckung auf den Teppich und schmolzen sofort dahin.

Der zweite Herr, der ohne Hut gekommen war, war ein vornehmer schlanker Mann von vielleicht vierzig Jahren. Seine weißen Haare besaßen noch die Fülle der Jugend, sein Teint war dunkel, weil er sich offensichtlich oft in sonnigeren Gefilden als England aufhielt, und er trug einen dunklen Dreiteiler mit Nadelstreifenmuster aus einem edlen Stoff, wie ihn bevorzugt Schneider in südeuropäischen Ländern verarbeiten. Die Augen in seinem bartlosen, jugendlich glatten Gesicht waren neugierig und offen wie die Augen eines Kindes. Staunend blickte er sich, während er Platz nahm, in unserem Wohnzimmer um. Offenbar hatte er eine derartige Unordnung wie bei uns noch nie oder wenigstens schon lange nicht mehr gesehen. Kaum hatte er jedoch die Tabak geschwängerte Luft in unserem Wohnzimmer eingeatmet, begann er leicht zu hüsteln. Rasch hielt er sich ein Taschentuch vor den Mund, das er ebenso rasch wieder wegsteckte, nachdem sich der kurze Anfall gelegt hatte.

„Verzeihung!“, murmelte der fremde Herr leise. Wir taten so, als hätten wir nichts bemerkt.

Offenbar hatte er Probleme mit den Bronchien – angesichts der Londoner Luft nichts Ungewöhnliches. Wir stellten uns kurz vor und ließen uns wieder in die Kissen unserer Sitzgelegenheiten sinken. Der Sessel unter Mycrofts gewaltigem Gewicht stöhnte gequält auf.

„Ich will es kurz machen“, begann Mycroft ohne Vorrede, „denn meine Zeit ist knapp bemessen. Darf ich Euch Sir Peter Clapp-Rothe vorstellen?“

„Den Maler Ihrer Majestät?“, entfuhr es mir. „Der so wunderbar die königlichen Möpse ... pardon ... die royale Kynologie ... auf die Leinwand zu bannen versteht?“

Mycroft verzog ob meiner versehentlichen Despektierlichkeit keine Miene.

„Eben der.“

Tatsächlich verstand niemand die Persönlichkeiten der Hunde unserer geliebten Königin so getreulich einzufangen wie Sir Peter. Ihre Majestät liebte seine Bilder und hatte ihn trotz seiner jungen Jahre in den Adelsstand erhoben. Offenbar hatte Mycroft beschlossen, die ganze Zeit über für ihn zu sprechen, denn Sir Peter sagte lange Zeit überhaupt nichts. Schließlich fiel das sogar Mycroft auf.

„Vielleicht sollte Sir Peter selber berichten“, unterbrach er sich. „Bitte, Sir Peter!“

Nachdem ihm solchermaßen huldvoll das Wort erteilt worden war, hub der Angesprochene mühsam zu sprechen an.

„Ja, Mr. Holmes, Doktor Watson ... In der Tat porträtiere ich üblicherweise Hunde und Pferde von hohem Stand, sozusagen ... Aber darum geht es hier und heute nicht. Vielmehr handelt es sich um meinen jüngeren Bruder Ellis Morton. Genauer gesagt meinen Halbbruder. Er kam vor kurzem ums Leben, als er aus einem Fenster seines Internats über einen kleinen Dachvorsprung in den Hof stürzte. Der Direktor teilte mir mit, es sei ein Unfall gewesen. Angeblich habe er einen durchs Fenster geflogenen Tennisball aus der Regenrinne holen wollen. Ich bin zutiefst bestürzt.“

„Unser tief empfundenes Beileid, Sir Peter!“ Holmes kam direkt zur Sache. „Gibt es denn Anlass, hier die Dienste eines beratenden Detektivs in Anspruch zu nehmen?“

„Ich fürchte, ja! Ellis war nicht der Junge, der wegen eines Balles aus einem Fenster im vierten Stock klettern würde. Er war viel zu ... vorsichtig. Außerdem war der Raum, in dem sich das tragische Ereignis zutrug, mehr eine Dach- und Rumpelkammer, ganz und gar nicht geeignet, um darin mit einem Tennisball zu spielen. Das Ganze ist so ... widersprüchlich. Nichts passt ineinander. Ich fürchte, man hat mich falsch unterrichtet. Um nicht zu sagen, dreist belogen.“

„Dann erzählen Sie doch einfach der Reihe nach. Fangen Sie ganz vorne an. Seien Sie sich unserer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher.“

„Danke! Ja, wo ist ganz vorne? Ah ja! Ellis ... Ellis entstammte der zweiten Ehe meines Vaters. Vater leitete früher eine Bank und wurde dann Diplomat. Sir Lawrence Clapp-Rothe. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. 1875 wurde er nach Ägypten geschickt, das damals nach seinem Staatsbankrott unter eine internationale Finanzaufsicht unter britischer Führung gestellt wurde. Dort blieb er viele Jahre. Es war sozusagen seine prägende Zeit.

Meine Mutter – die erste Frau meines Vaters – starb, als ich dreizehn war. An einer heimtückischen Krankheit, wenn Sie verstehen. Sie wurde nicht einmal so alt, wie ich es heute bin. Keine vierzig Jahre alt. Vater war bei ihrem Tod schon ... fast sechzig Jahre alt. Einige Jahre nach seiner Verwitwung – er lebte schon im Ruhestand – ging er eine weitere Ehe ein, dieses Mal mit einer noch jüngeren Frau. Sie war damals ein- oder zweiundzwanzig Jahre alt. Geneviève. Eine Pariser Opernsängerin. Geneviève d'Angoulême. Das war ihr Künstlername und ist es bis heute. Sie nannte sich nach ihrer Geburtsstadt. Meine Stiefmutter.“

„War Ihre Frau Mutter ebenfalls Ausländerin?“

„Ja! Mein Teint, ich weiß. Ich werde oft darauf angesprochen. Mutter war eine koptische Christin, trat aber vor der Hochzeit zur anglikanischen Kirche über. Schließlich stand Vater im diplomatischen Dienst. Wie auch immer! Gene... meine Stiefmutter verhalf mir alsbald zu einem Halbbruder. Ellis Morton. Ellis war zweiundzwanzig Jahre jünger als ich. Kurz vor seiner Geburt nahm ich mein Kunststudium auf und begab mich auf Reisen. Europa, Ägypten ... Sie verstehen. Ich habe ihn, als er ein Kleinkind war, höchstens drei- oder viermal gesehen.“

„Lebt Ihr Herr Vater noch?“

„Er weilt leider nicht mehr unter uns. Eine junge Frau wie Geneviève hat große Bedürfnisse nach ... nach Nähe. Sie können sich vorstellen, dass dies bald zu viel war für das Herz eines alten Herrn. Ellis Morton war vier oder fünf Jahre alt, als Vater starb. Er starb den süßen Tod, wie die Franzosen sagen, wenn Sie verstehen. Wie Monsieur Faure, der französische Staatspräsident.“

„Félix Faure?“, fragte ich. Der Name war mir im Zusammenhang mit der Affaire Dreyfus noch gut in Erinnerung. An ihn hatte Émile Zola seine berühmte Anklageschrift J'accuse gerichtet.

„Eben der, Doktor. Allerdings starb Vater nicht in den Armen seiner Mätresse, sondern wie es sich gehört in denen seiner angetrauten Ehefrau. Geneviève, wie gesagt. Sie war natürlich untröstlich. Als Ellis alt genug war, eine Schule zu besuchen, schickte sie Ellis ins Harlowe College nach Lewerbridge. Er sprach besser Französisch als Englisch, denn sie hatte sich mit ihm nur in ihrer Muttersprache verständigt, und sie wollte, dass dies so bliebe. Geneviève verabscheute das Englische. Sie fand es ... prosaisch. Ohne Poesie und Klang. Nun ja! Jedenfalls ist Lewerbridge berühmt für seinen Unterricht in französischer Sprache. Ellis' Englisch war das eines Fuhrknechts, denn das Englisch der Dienstboten war das einzige Beispiel unserer Muttersprache, das er kannte.“

„Und damit beginnt das Problem“, warf Mycroft ungeduldig ein.

„Ja ... äh, genau, das Problem.“

Mühsam versuchte Clapp-Rothe, den Faden seiner Rede wiederzufinden.

„Nachdem ... nachdem sie Ellis also in Lewerbridge untergebracht hatte, verließ sie uns. Sie ging einfach fort. Nahm das Wanderleben wieder auf, das sie vor ihrer Ehe geführt hatte. Von heute auf morgen. Ich wurde Ellis' Vormund, muss aber leider zugeben, dass ich dieser Aufgabe erbärmlich schlecht nachkam. Ellis fühlte sich in Lewerbridge vom ersten Tag an nicht wohl. Wenn er in den Ferien nach Hause kam, bat er mich unter Tränen, ihn nicht wieder zurückzuschicken.“

„Sie haben es aber doch getan?“, argwöhnte Holmes.

„Natürlich! Was hätte ich denn tun sollen? Seine schulischen Leistungen waren nicht so schlecht, dass man die Schule hätte wechseln müssen. Sein Leben verlief ohne Skandale. Er ist ... er war ein cleverer Bursche. Aber er litt leider seit seiner Kindheit an Stimmspaltenkrämpfen und konnte deshalb mit seinen Kameraden körperlich nie mithalten. Sie wissen ja, welch unverhältnismäßig bedeutende Rolle dem Sport in britischen Schulen zugemessen wird ...“

Ich nickte verständnisinnig, denn auch ich hatte mich, allerdings mehr infolge meines Körpergewichts, im Sportunterricht immer sehr gequält. Beim Laufen war ich immer als Letzter ins Ziel gekommen, schwitzend, schwer atmend und mit vor Anstrengung hochrotem Kopf. Und beim Fußballspielen wurde ich immer beiseite geschubst, vors Schienbein getreten oder so heftig angerempelt, dass ich hinstürzte. Holmes, der Asket und Sportler, lächelte nur spöttisch. Sir Peter fuhr fort.

„Der Sport war wahrscheinlich das Problem. Seine körperliche Schwäche stempelte ihn zum Außenseiter. Andererseits wäre er auch schwerlich in meinem Künstlerhaushalt froh geworden. Die Modelle, wenn sie verstehen, die da ein und aus gingen, und ich rang lange Zeit mit meiner Kunst. Um meine Kunst. Versuchte meine Handschrift, meinen Stil zu finden. Experimentierte mit der Photographie. Probierte neue Wege und verwarf sie wieder. Immer wieder von vorn. Wie beim Cricket. Und als ich dann meine Stellung bei Hofe errungen hatte, blieb mir erst recht keine Zeit, mich um einen heranwachsenden Jungen zu kümmern.“

„Und Ellis hat nie genauer erklärt, was ihn so verschreckte?“

„Anfangs sagte er, die Schüler seien alle gemein zu ihm und die Lehrer ebenfalls. Und dass er wegen seiner Krankheit beim Sport gehandicapt sei. Er war sensibel. Genau wie ich als Kind. Aber welcher Junge offenbart sich schon einem Erwachsenen, den er kaum kennt? Ich war einfach ein fremder Onkel für ihn, den er bestenfalls einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier traf und der ihn dann zum Stillsitzen zwang, um ihn zu porträtieren. Irgendwann, versuchte ich ihn zu trösten, würde man sich an alles gewöhnen. Ich sei ebenfalls in einem Internat aufgewachsen, denn mein Vater glaubte mir den Aufenthalt im Orient, fern von britischer Bildung, nicht zumuten zu können. Im Internat sei es mir ganz genauso ergangen, aber schließlich hätte ich mich mit dem Leben dort angefreundet. ‚Sei tapfer‛, mahnte ich immer, und er nickte dann. Oft unter Tränen. Heute weiß ich, dass ich vielleicht gründlicher hätte nachforschen sollen. Jetzt ist es zu spät!“

Als er einen Moment lang in nachdenkliches Schweigen verfiel, wagte ich eine Zwischenfrage.

„Und warum, wenn ich fragen darf, befasst sich nun, bei allem Respekt, Sir Mycroft mit dieser Angelegenheit?“

„Weil ... weil wir uns aus dem Diogenes Club kennen. Ich hatte die Ehre, ihren Herrn Bruder zu porträtieren, nachdem er zum Präsidenten des Clubs gewählt worden war. Alle Präsidenten hängen in Öl in der Hall. Vielleicht haben Sie das Bild geseh...“

Mycroft unterbrach ihn.

„Als ich vom Tod des jungen Clapp-Rothe hörte, war mir klar, dass das zu einem Skandal führen könnte, den sich der Hofmaler Ihrer Majestät keinesfalls leisten kann. Es würde mich die Stellung kosten. Ihre Majestät ist auf dem Gebiet der Moralität sehr ... eigen. Noch ist nichts bekannt geworden, aber die Schule verweigert jede Auskunft. Sogar mir! Man denke!“

„Ja ...“ Der Maler fand den Faden seiner Rede ungewöhnlich rasch wieder.

„Ich habe den Tennisball, der Ellis angeblich das Leben kostete, selbst in der Dachrinne liegen sehen. Wahrscheinlich liegt er heute noch dort. Aber Ellis war nicht der Typ, wegen eines Balls todesmutig aus einem Fenster im vierten Stock zu klettern. Viel eher hätte er ihn mit einem Besenstiel oder etwas Ähnlichem in den Hof befördert. Er wusste sich zu helfen. Er war in gewisser Weise ein praktischer Mensch. Praktischer als ich. Man händigte mir seine Habseligkeiten aus, und das war es dann. Aber ich hätte gerne Gewissheit darüber, was wirklich passiert ist! Schon wegen Vater und ... meiner... wegen Geneviève.“

„Meinen Sie, jemand könnte seinem Absturz nachgeholfen haben?“

„Ich weiß es nicht. Der Direktor beziehungsweise der stellvertretende Direktor, mit dem ich sprach, reagierte so brüsk und unfreundlich. Als hätte er etwas zu verbergen ... Sie, Mr. Holmes ...“

„Wir werden sehen! Aber wie ...“

„Was aber bisher noch nicht zur Sprache kam“, mischte sich Mycroft ein, „es handelt sich hier bereits um den dritten, sagen wir mysteriösen Todesfall an dieser Schule innerhalb von zwei Jahren. Zuerst stürzte der Naturkundelehrer, ein Däne namens Anders Erikson, bei nächtlichen astronomischen Beobachtungen vom Dach, und letzten Sommer ertrank ein Schüler unter ungeklärten Umständen im See. Er hieß Georges Besymyannoi. Franzose russischer Herkunft. Angeblich sei er aus einem Ruderboot gefallen und untergegangen, weil er nicht schwimmen konnte. Wer das glaubt ...! In einem sportverrückten britischen Internat! Natürlich hat die Schule kein Interesse an öffentlicher Aufmerksamkeit, was vielleicht die ... erwähnte Brüskheit des stellvertretenden Direktors erklärt.“

Holmes war nicht befriedigt.

„Das ist mir schon klar! Aber wie stellst du dir meinen Anteil an der Aufklärung der Angelegenheit vor, Bruder?“

„Dafür habe ich schon einen Plan ausgearbeitet, Bruder.“

„Es kam bereits andeutungsweise zur Sprache, dass das Harlowe-College in Lewerbridge anders als Eton oder Cambridge nur bedingt eine Hochburg der Britannität ist. Vielmehr weist es eine betont frankophile Ausrichtung auf. Französisch, die Sprache der Diplomatie, ist dort, Sir Peter erwähnte das beiläufig, anstelle von Englisch die Unterrichtssprache. Und zwar deshalb, weil die Schüler fast ausnahmslos Diplomatenkinder sind. Sprösslinge hochgestellter Persönlichkeiten aus dem Ausland. Wir können in eine solche Schule nicht einfach einen Beamten wie ... wie Inspektor Lestrade schicken, bloß weil innerhalb von kurzer Zeit drei Menschen unter etwas fragwürdigen Umständen gestorben sind. Jemand wie Lestrade würde sich aufführen wie ein Elefant in der Porzellanwarenabteilung von Harrods. Ein ungeschicktes Wort, und wir hätten einen Rattenschwanz von diplomatischen Verwicklungen am Hals. Das zwingt uns zu einem eher konspirativen Vorgehen.“

Wie eine Dampflokomotive schnaufend, fuhr Mycroft fort.

„Zufällig weiß ich, dass der Musiklehrer von Lewerbridge, Color Sergeant a. D. Philipp Collins, am nächsten Montag infolge eines Malaria-Schubs gezwungen sein wird, sich vier Wochen in einem Sanatorium auf dem Kontinent, in der Schweiz, zu erholen.“

Mycroft zog mit dem rechten Zeigefinger ein wenig das rechte untere Augenlid herunter, um anzudeuten, dass er hier bereits ein wenig Schicksal gespielt hatte.

„Mr. Collins zog sich diese lästige Krankheit im Dienste der Armee Ihrer Majestät als Trompeter in Indien zu. Du, Sherlock, wirst ihn während seines Genesungsurlaubs vertreten. Würdig vertreten, wie ich hoffe. Und die Augen offenhalten! Außerdem sprichst du so fließend Französisch, dass du unter den Lehrkräften nicht negativ auffallen wirst.“

Erst erblasste Holmes, dann lief er rot an.

„Ich soll auf meine alten Tage unterrichten?“, polterte er los. „Junge Leute? Niemals!“

„Bruder! Du wirst dich doch nicht etwa deinen patriotischen Aufgaben entziehen wollen? Auf niemanden aus dem Umfeld unserer geliebten Königin darf auch nur der Schatten eines Makels fallen. Ihre Majestät schätzt die Bilder von Sir Peter über alles!“

„Sie schätzt angeblich auch Jane Eyre von Charlotte Brontë“, knurrte Holmes. „Bei allem Respekt, ein unsäglicher Schinken!