9,99 €

Mehr erfahren.

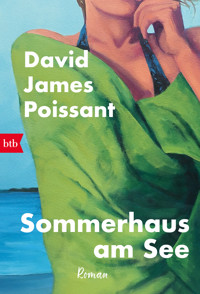

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Sechs Menschen, drei Tage, ein Familientreffen. »Poissant ist einer der besten jungen Erzähler Amerikas.« Lauren Groff

Kraftvoll und mit feinem Gespür für das Zwischenmenschliche erzählt David Poissant von den Verwerfungen innerhalb einer Familie: von seelischen Verwundungen, sorgsam gehüteten Geheimnissen, von Untreue, Alkoholsucht, Homosexualität, Rivalität und Eifersucht, aber auch von der Kraft der Versöhnung.

Die Familie Starling lebt über das ganze Land verstreut, im Sommer aber kommen sie alle in dem kleinen Häuschen am See in North Carolina zusammen. Die Eltern Lisa und Richard stehen nach einer langen Karriere an der Cornell University kurz vor der Pensionierung und wollen das Sommerhaus der Familie verkaufen und sich nach Florida zurückziehen. Diese Entscheidung überrascht ihre beiden erwachsenen Söhne, Michael, einen Verkäufer, und Thad, einen aufstrebenden Dichter. Zusammen mit ihren Lebenspartnern fahren die beiden Brüder für ein letztes Wochenende an den Ort, der mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden ist. Doch als ein Kind vor den Augen von Michael ertrinkt, der vergeblich versucht, es zu retten, gerät das über Jahre fein austarierte Gleichgewicht der Familie aus den Fugen. Alle sechs sehen sich auf einmal gezwungen, die Untiefen ihrer eigenen Schwächen und Ängste zu erkunden, sich ihren eigenen Lebenslügen zu stellen. Die drei Tage am See nehmen eine unerwartete Wendung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Ähnliche

Zum Buch

Drei Tage, sechs Menschen, ein Familientreffen. – »Hinreißend!« The New York Times Book Review

Die Familie Starling lebt über das ganze Land verstreut, im Sommer aber kommen sie alle in dem kleinen Häuschen am See in North Carolina zusammen. Die Eltern Lisa und Richard stehen nach einer langen Karriere an der Cornell University kurz vor der Pensionierung und wollen das Sommerhaus der Familie verkaufen und sich nach Florida zurückziehen. Diese Entscheidung überrascht ihre beiden erwachsenen Söhne, Michael, einen Verkäufer, und Thad, einen aufstrebenden Dichter. Zusammen mit ihren Lebenspartnern fahren die beiden Brüder für ein letztes Wochenende an den Ort, der mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden ist. Doch als ein Kind vor den Augen von Michael ertrinkt, der vergeblich versucht, es zu retten, gerät das über Jahre fein austarierte Gleichgewicht der Familie aus den Fugen. Alle sechs sehen sich auf einmal gezwungen, die Untiefen ihrer eigenen Schwächen und Ängste zu erkunden, sich ihren eigenen Lebenslügen zu stellen. Die drei Tage am See nehmen eine unerwartete Wendung.

Kraftvoll und mit feinem Gespür für das Zwischenmenschliche erzählt David Poissant von den Verwerfungen innerhalb einer Familie: von seelischen Verwundungen, sorgsam gehüteten Geheimnissen, von Untreue, Alkoholsucht, Homosexualität, Rivalität und Eifersucht, aber auch von der Kraft der Versöhnung.

Zum Autor

DAVIDJAMESPOISSANT zählt zu den jungen Erzähltalenten Amerikas. Für seinen mehrfach preisgekrönten Kurzgeschichtenband »The Heaven of Animals« wurde er bereits mit Richard Ford und Raymond Carver verglichen. »Sommerhaus am See« ist sein Romandebüt, »so scharfsinnig, so berührend, so beeindruckend erzählt, dass man kaum glauben kann, dass es von jemandem geschrieben wurde, der noch am Anfang seiner Karriere steht.« Atlanta Journal-Constitution

David Poissant unterrichtet Creative Writing an der University of Central Florida und lebt mit seiner Frau und seinen Töchtern in Orlando.

DAVID JAMES POISSANT

SOMMERHAUS AM SEE

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Sibylle Schmidt

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Lake Life« bei Simon & Schuster, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Erstveröffentlichung April 2024

Copyright © 2020 David James Poissant

Copyright © der deutschen Ausgabe 2024 btb Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka

Umschlagmotiv: © T. S. HarrisAll rights reserved 2023 / Bridgeman Images

Lektorat: Susanne Wallbaum

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Alle Rechte vorbehalten.

Klü · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-26976-0V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für meine Eltern, die mir Wasser gaben, und für Marla, die mich Schwimmen lehrte

ERSTER TEIL FREITAG

1

Der Junge im Heck des Motorbootes lacht.

Der Himmel zinngrau, es sieht nach Regen aus.

Michael Starling, dreiunddreißig, sitzt im Angelboot seines Vaters und blickt auf das andere Boot, das Kind, die Bucht – das Wasser, das ihm nie gehören wird, weil seine Eltern das Haus verkaufen wollen.

Gestern sind sie angekommen – Michael mit Diane, Thad mit Jake – und haben es erfahren: Richard und Lisa Starling werden sich nicht an diesem See zur Ruhe setzen. In einer Woche wird das Sommerhaus verkauft, damit die Eltern ihren Lebensabend auf irgendeinem Streifen Strand in Florida verbringen können, mit Margaritas, Sand und allerlei Zeug, das überhaupt nicht zu den Starlings passt.

Die Entscheidung sieht Michaels Eltern nicht ähnlich. Sie sind einstige Hippies, Akademiker, kein Florida-Volk. Die beiden lieben kalte Bergseen und klare Flüsse, Bäume, deren Laub sich im Herbst färbt. Den Sommer verbringen die Starlings seit Langem unter dem Sternenhimmel von North Carolina, in dem Mobilheim, das die Familie liebevoll unsere Blockhütte in der Wildnis getauft hat.

Was ist nur aus Michaels Eltern geworden? Wer sind die zwei närrischen Alten, die an diesem Sommertag mit Schwimmringen im stillen Wasser des Lake Christopher herumplanschen?

Am Ufer stochert ein Reiher im Schilf nach Fischen. Wolken sind aufgezogen, verdecken die Sonne.

Ein Vormittag am See – Sandwiches, Schwimmen –, das war der Plan der Starlings, bevor der Eindringling auftauchte, ein großes Motorboot, das die Oberfläche mit schäumendem Kielwasser zerschlitzte, obwohl das hier verboten ist. Viel zu nah wurde Anker geworfen, dann riss der Mann am Steuer seine Kappe – eine Kapitänsmütze! – vom Kopf und schwenkte sie johlend. Spuckte ein Stück Kautabak ins Wasser und stellte dröhnend laute Musik an.

Das gehört sich nicht hier am See. Das sind miserable Manieren.

Lake Christopher ist kein Partysee, und an den Ufern geht es ruhig zu. Wer hier schon lange lebt, setzt sich hartnäckig dafür ein, dass das so bleibt. Seit Jahrzehnten wehrt man sich gegen die geplante Erschließung und hat zwei Enteignungsoffensiven – eine private, eine von staatlicher Hand – erfolgreich abgeschmettert.

Von dem penetranten Gefährt mit der rosa Aufschrift »Partyboot« dröhnt ein Countrysong herüber. Die Pontons des Bootes glänzen grau unter grauem Himmel.

Michaels Vater scheint sich von alldem nicht gestört zu fühlen. »Kommt ins Wasser!«, ruft er dem Mann mit der Kapitänsmütze zu. Alle springen von Bord, bis auf den Jungen (Ohrenentzündung, ein Jammer, ruft die Mutter Richard zu) und die ältere Schwester, die auf den Kleinen aufpassen soll. Doch kurz darauf liegt sie unterm Sonnendach, Augen zu, Earbuds in den Ohren.

Michael beobachtet den Jungen und sehnt sich nach einem Drink.

Der Kleine mag vier oder fünf sein. An seinen Oberarmen sitzen Schwimmflügel, orange wie Halloween-Kürbisse. Er läuft zum Außenbordmotor und hockt sich breitbeinig darauf, ein Jockey in silbrigen Badeshorts. Sein Pferd hört auf den Markennamen Evinrude, das glitzernde Wasser ist die Rennbahn. »Hü-hott!«, schreit der Junge.

Manch einer hätte das niedlich gefunden. Michael nicht.

Die Schwimmflügel sind aufgeplustert wie Blutdruckmanschetten. Eine Hand lässt die imaginären Zügel los und versenkt sich in die Tüte Cheetos auf dem Schoß. Der Junge späht zu seiner Schwester hinüber, die Eltern schwimmen etwa fünfzig Meter entfernt. Michael folgt seinen Blicken, und als er wieder auf den Jungen schaut, sieht er einen Finger, grellorange vom Käsefarbstoff. Es ist ein Mittelfinger, und er ist in Michaels Richtung gereckt.

Er schließt die Augen. Wieso beobachtet er dieses Kind? Er mag Kinder überhaupt nicht. Als er die Augen wieder öffnet, streckt der Junge ihm die Zunge heraus.

Hey, würde Michael den achtlosen Eltern gern zurufen, euer missratener Sohn zeigt mir den Stinkefinger, und eure missratene Tochter pennt.

Eigentlich sollte er auch schwimmen, aber er hat Fledermäuse im Kopf. Sobald er nüchtern ist, flattern sie dort wild herum. Echoortung unter den Augenlidern. Er bräuchte dringend Wodka, hat aber beim Aufwachen nur einen leeren Orangensaftkrug vorgefunden und keinen Alkohol an Bord schmuggeln können. Seine Familie ist ziemlich tolerant, aber Wodka vor dem Lunch geht zu weit.

Der Junge schüttet sich den Rest der Chips in den Mund, jetzt sind auch Gesicht und Brust orange. Dann schmeißt er die Tüte in den See und starrt zu Michael hinüber, wartet auf die Reaktion.

Von einem Kind provoziert zu werden ist eine neue Erfahrung für Michael. Und er würde sehr gern darauf verzichten.

Er stützt den Kopf in die Hände. Sein Schnapsschrank in Texas fehlt ihm, sein Haus nicht. Er ist lieber hier. An diesem See hat er seit seinem zweiten Lebensjahr jeden Sommer verbracht. Wenn er überhaupt irgendwo innerlich zur Ruhe kommt, dann hier.

Der Junge kniet jetzt auf dem Außenbordmotor und späht ins Wasser.

Die Familie ist nicht von hier, vermutet Michael. Aber Touristen leihen sich Boote aus, und das hier ist kein Leihboot. Diese Pontonschüssel ist ein Avalon Ambassador, dafür blättert man locker neunzigtausend Dollar hin. Dagegen wirkt das Angelboot der Starlings, ein Sechssitzer, wie Tom Hanks’ Holzfloß in Verschollen. (Michaels Vater hat das Familienboot Seekuh getauft und den Namen mit blauer Fassadenfarbe draufgepinselt. Jetzt, dreißig Jahre später, ist nur noch »kuh« übrig.) Nein, diese Leute – die Mutter mit der Dolce-&-Gabbana-Sonnenbrille, der Vater mit der Kostümkapitänsmütze – sind weder Einheimische noch Urlauber. Das sind eindeutig frischgebackene Besitzer eines Seeanwesens, sie weihen gerade das neue Spielzeug ein, das sich der Kapitän zur Midlife-Crisis selbst geschenkt hat. Vermutlich hat die Frau noch die Preisschilder von den Badehandtüchern abgeschnitten, während das Boot schon die Bucht ansteuerte.

Laute Menschen, die mit ihrem Wohlstand laut herumprotzen. Für Michael verkörpern solche Leute alles, was 2018 mit den USA nicht stimmt.

Bässe wummern, Gitarren kreischen. Kann bitte endlich jemand Jimmy Buffett seinen verfluchten Cheeseburger ins Paradies bringen?

Der Reiher am Ufer stößt zu, erbeutet aber nur Schlamm.

Das Mädchen, das auf den kleinen Bruder aufpassen soll, schläft. Teenager im Bikini, Fitnessfigur, honigbrauner Teint. Diane war etwa in diesem Alter und auch so schlank, als Michael sie vor fünfzehn Sommern in dieser Bucht kennenlernte.

Der Junge geht auf dem Motor in die Hocke. Die Schwester bewegt sich im Schlaf, und Michael fällt auf, wie groß der Altersunterschied zwischen den beiden ist. Der Kleine könnte ein Missgeschick gewesen sein.

Das erste Kind überschüttet man mit Liebe. Die folgenden ziehen sich selbst groß, hat er mal gehört.

Michael will gar keines. Das war die Abmachung. Und zwar von Anfang an.

Diane liegt in einem Schlauchboot auf dem Rücken, treibt auf dem blauen Wasser. Man sieht es ihrem Bauch noch nicht an, obwohl Michael manchmal schwören könnte, dass sich die Konturen verändern, dass sie schon dicker geworden ist. Seine Frau ist beileibe nicht dick, aber auch nicht mehr so schlank wie dieses Mädchen auf dem Pontonboot. Er wünschte, sie wäre es noch, weiß aber, dass er dafür heutzutage irgendein Schlagwort mit Hashtag verpasst bekäme. Er will nicht so einer sein, der sich eine schlanke junge Frau wünscht. Aber der Wunsch geht nicht weg, nur weil er »so einer« nicht sein will. Ihm fehlt die Jugend, seine eigene und die seiner Frau.

Ist er deshalb sexistisch? Seine Mutter würde das wohl bejahen, sein Vater verneinen. Seinem Bruder Thad wäre es egal, und Jake würde das Thema gar nicht verstehen. Jake, Thads reicher, attraktiver, schlanker Partner, ist jung und naiv. Er lebt in New York und malt Bilder für andere reiche, attraktive, schlanke Menschen, die in New York leben. Michael kommt es so vor, als interessiere Jake an seinen Mitmenschen lediglich, ob sie bereit sind, die Dollarbeträge zu berappen, die an seinen Gemälden stehen.

Jake und Thad werfen sich im Wasser einen Fußball zu. Michaels Vater und der Kapitän lachen lauthals, Schwimmnudeln ragen zwischen ihren Beinen auf, rot und obszön. Die Mütter treten Wasser und unterhalten sich, Diane treibt in ihrem Schlauchboot neben ihnen.

Das Mädchen auf dem Pontonboot setzt sich auf und sagt etwas zu dem Jungen, das Michael wegen des Radaus nicht versteht. Dann tippt das Mädchen auf seinem Handy herum, lässt es sinken, legt sich wieder hin und schließt die Augen.

Diane würdigt Michael keines Blickes.

Fünfzehn Jahre lang waren sie glücklich zusammen. Ziemlich glücklich jedenfalls. Zufrieden zumindest, bis Diane alles auf den Kopf gestellt hat. Menschen verändern sich eben, hat sie gesagt. Michael weiß nicht, ob das stimmt. Hat Diane sich wirklich verändert oder ihn hinters Licht geführt? Hatte sie das von Anfang an so geplant?

Er geht zum Steuer und schaltet den Fischfinder ein. Der See ist hier achtzehn Meter tief. Bei fünfzehn Metern treibt etwas Großes, Graues über den Bildschirm, ein Wels vielleicht oder ein Ast, der sich in Algen verfangen hat.

Michaels Mutter rückt ihren breitkrempigen Sonnenhut zurecht – den Antikrebshut, wie sie ihn gern nennt –, aber Michael findet diese bemühte Lockerheit furchtbar. Wahrscheinlich erzählt sie gerade von ihrem überstandenen Hautkrebs. Und dann Florida? Im Ernst?

Die Fledermäuse sausen herum wie verrückt. Bald werden seine Hände zu zittern anfangen. Er braucht wirklich unbedingt sofort einen Drink.

Der Junge auf dem Motor zeigt ihm noch mal den Stinkefinger. Der Schwester sind die Kopfhörer aus den Ohren gerutscht, ihr Mund steht halb offen im Schlaf.

Der Reiher am Ufer gibt auf und erhebt sich fischlos in die Lüfte. Der Junge schaut ihm nach, Michael auch.

Dann lächelt der Junge. Stellt sich auf den Motor. Und fällt ins Wasser.

Das Körpergewicht zieht das Kind nach unten, die Arme flutschen aus den Schwimmflügeln wie der Korken aus einer Sektflasche. Kurz taucht eine Hand auf, schlägt um sich, aber die Schwimmflügel gleiten auf dem Wasser davon wie Amphibien. Dann kommt keine Hand mehr zum Vorschein.

Und nur Michael hat alles beobachtet: wie der Junge sich hinstellte; wie er ausrutschte, mit dem silbrigen Po auf den Außenbordmotor prallte und in den See glitt; und wie in seinen Augen, zwischen Sonne und Wasser, eine Botschaft übermittelt wurde, von Kind zu Mann, ein einziges Wort: bitte.

Michael springt auf, streift die Schuhe von den Füßen, reißt sich das Hemd vom Leib. Er schreit, aber die anderen hören ihn bei dem Getöse nicht. Er springt ins Wasser, schwimmt, ruft noch einmal um Hilfe, aber er darf nicht anhalten, er muss weiterkraulen.

Keine Bewegung auf dem Wasser, keine Hand.

Drei Züge noch, dann hat Michael die Stelle erreicht. Er holt tief Luft und taucht. Hält Ausschau nach silbrigen Badeshorts, weißen Zähnen, irgendetwas, das im Bauch des Sees Licht reflektiert. Aber schon in drei Metern Tiefe ist das Wasser trübe und dunkel.

Er hält sich die Nase zu, presst Luft aus den Ohren, um den Druckausgleich herzustellen.

Etwa fünf Meter, dann sechs. Er tastet um sich, blindlings. Wasser, aber kein Junge.

Halt durch.

Mit aller Kraft taucht er weiter nach unten. Wie schnell sinkt ein Körper?

Jetzt ist der letzte Rest Licht verschwunden, das Wasser wird kälter. Er muss sich auf jeden Fall merken, wo oben und wo unten ist.

In seiner Schulzeit konnte er eine ganze Minute lang die Luft anhalten, aber das ist lange her. In seinen Ohren hämmert es, seine Lunge brennt höllisch. Nicht mehr lange, dann wird er unwillkürlich nach Luft schnappen. Und dann darf er nicht mehr unter Wasser sein.

Er muss auftauchen, sonst ertrinkt er. Auftauchen oder ertrinken. Aber. Aber.

Da ist etwas. Ganz nah. Etwas Schwebendes. Badeshorts. Rosa Fingernägel. Entweder es ist der Junge, oder Michael halluziniert.

Dann bekommt er die Hand zu fassen.

Er kann sie nicht sehen, spürt sie aber in seiner. Die Hand ist da, eindeutig. Er wird sie fest umklammern und nach oben schwimmen.

Später, im Krankenhaus, wird Michael grübeln. Ob er ruhiger gewesen wäre, wenn er vormittags einen Drink gehabt hätte. Ob er länger durchgehalten hätte, wenn er am Vorabend nicht wegen der schockierenden Nachricht vom Hausverkauf so viel getrunken hätte. Ob er dann mit dem Jungen aufgetaucht wäre.

Aber so ist es nicht.

Sondern Michael tritt den Jungen.

Nicht mit Absicht, aber ein Körper hat auch unter Wasser Gewicht, und mit einem Arm zu schwimmen ist schwer. Der Körper des Jungen zieht nach unten. Er wird getreten. Und die Hand ist plötzlich weg.

Michael hat keine Luft mehr in der Lunge.

Er schwimmt in die falsche Richtung. Der Junge ist unten. Warum schwimmt Michael nach oben? Er kann nicht ohne das Kind auftauchen. Er muss umkehren, aber sein Körper lässt es nicht zu. Etwas in ihm hat die Oberhand gewonnen. Und dieses Etwas will leben.

Er tritt Wasser, rudert mit den Armen, hat aber den Richtungssinn verloren. Ohne die Sonne als Kompass keine Orientierung.

Dann ein matter Lichtschein. Etwas Großes bewegt sich über ihm.

Er hat Geschichten gehört. Über Welse, so riesig wie Zeppeline. Drei Meter lange Störe, gepanzert wie Alligatoren. Oder das Ding da oben ist seine Seele, die aufsteigt und ihn zurücklässt.

Nein.

Er ist am Leben. Er lebt, und er schwimmt. Dieses Ding, der Fisch oder die Seele, wird noch größer, er schwimmt darauf zu.

Entfernung, Raum, Zeit – dafür hat er jegliches Gefühl verloren. Es gibt nur eine Dimension: Wasser. Unter seinen Augen ein Feuerwerk, und eine schrille Sirene verlangt, dass er atmet.

Atme ein, denkt er. Folge dem Jungen. Dann ist alles erledigt.

Aber sein Leben gehört nicht mehr ihm. Er wird Vater. Sein Leben ist bestimmt von etwas Heranwachsendem. Diese Wahrheit trifft ihn mit solcher Wucht, dass er kaum spürt, wie sein Kopf mit dem Boot kollidiert.

Überall Wasser. Dann Licht. Und Luft.

Er hustet, keucht, erbricht sich. Er atmet.

Über ihm schreit das Mädchen. Ihr Bruder liegt am Grunde des Sees. Inzwischen ruht das Kind bestimmt. Inzwischen hat es den Kampf sicher aufgegeben, hat aufgehört, unter Wasser den Namen seiner Schwester zu rufen.

Michael schmeckt Salz. Das Salz ist Blut, und das Blut ist sein eigenes.

Er kann nicht wieder abtauchen. Wenn er es noch mal versucht, stirbt er.

Aber er wird Vater.

Sein Leben gehört nicht mehr ihm.

Jetzt schwimmen die anderen aus allen Richtungen auf ihn zu. Und in der Ferne zucken orangefarbene Flügel auf dem Wasser, taumeln, abgetrennt vom Körper, in Strömungen. Wissend umkreisen sie einander, auf Augenhöhe mit dem schrecklichen Zwinkern des Sees.

2

Boote kreuzen in der Bucht, fischen nach dem Jungen. Lisa Starling beobachtet sie durch ihr Fernglas. Nachdem sie ans Ufer geschwommen ist, vom Haus aus den Notruf gewählt und Michael betreut hat, bis der Krankenwagen da war, hätte sie sich trockene Kleider anziehen können, aber sie ist sofort mit ihrem Fernglas zum Ufer zurückgelaufen. Und erst jetzt fällt ihr auf, dass sie noch ihren Badeanzug trägt, der in der warmen Luft schon fast getrocknet ist.

Als sie am Morgen aufgewacht ist, war der Himmel blau. Jetzt ist er wolkenverhangen. Grau wie Kadaver, denkt sie, obwohl das nicht viel Sinn ergibt. Aber ein Kind liegt am Grunde des Sees, da ergibt die ganze Welt keinen Sinn mehr.

Lisa glaubt an Gott, doch heute würde sie Gott lieber nicht begegnen wollen.

Überall in der Bucht stehen Nachbarn auf Terrassen und Bootsstegen, haben sich am Ufer und auf der Landzunge versammelt. Ein Mann in voller Tauchermontur mit Sauerstoffflasche tritt aus seinem Haus und springt ins Wasser.

Zwei Polizeiboote sperren die Bucht ab. Sie sind weiß und blau, Warnlichter blinken unter dem bleigrauen Himmel. Ein Helikopter bricht durch die Wolken.

Lisa lässt ihr Fernglas sinken. Es ist ein Swarovski Swarovision aus der EL-Serie, weil sie ihre Vögel farbgetreu sehen will. Klein, weil sie gern leichtes Gepäck hat. Eines der besten Ferngläser der Welt. So hat sie es letztes Jahr für ihr Institut an der Cornell University bewertet.

Sie schaut wieder hindurch. Ihr Angelboot ist auch noch draußen, liegt neben dem Ponton vor Anker. Dazwischen schaukelt ein drittes Polizeiboot. Von dem sind vor ein paar Minuten zwei Taucher mit Taschenlampen, groß wie Megafone, in den See gesprungen.

Richard, Lisas Mann, ist an Bord des Pontonboots. Er wirkt erschöpft, fahl, starr. Seine Hand ruht auf der Schulter des Mannes, den sie vor wenigen Stunden noch nicht kannten. Der Mann hat Sonnenbrille und Kapitänsmütze abgelegt, sitzt neben seiner Frau, hält ihre Hand. Die Tochter hat das Gesicht im Schoß der Mutter verborgen. Beide weinen seit einer Stunde, während die beiden Männer stumm auf den See starren.

Lisa lässt das Fernglas wieder sinken. Das Band an ihrem Hals ist kühl.

Sie hätte Michael und Diane ins Krankenhaus begleiten sollen, hatte aber das Gefühl, hier gebraucht zu werden. Es gibt Geschichten von Kindern, die nach zwanzig oder dreißig Minuten unter Wasser geborgen und wiederbelebt worden sind. Kein Wunder, sondern Biologie. Wenn die Bedingungen passend sind. Wenn das Wasser kalt genug ist. Wenn lange genug jemand am Ufer steht und aufpasst.

Aber Lisa gesteht sich ein, dass man jetzt nur noch nach einer Leiche sucht.

Sie steigt den Hügel zu ihrem Haus hinauf.

Das Haus ist klein und alt. Betagt, würde Richard sagen. Nicht alt, genauso wenig wie ich. Aber allmählich kann man das nicht mehr leugnen. Lisa ist sechzig, ihr Mann wird bald siebzig. Das Sommerhaus ist älter als ihre Kinder, ein großes Mobilheim aus den Siebzigern, in den Achtzigern ausgebaut zu einem Haus mit festem Fundament. Sie haben es kurz nach Michaels Geburt spontan gekauft. Um ihre Ehe stand es damals nicht gut. Sie waren schon zweimal getrennt gewesen und hatten sich dann geeinigt auf: klare Verhältnisse. Sie wollten verheiratet bleiben, komme, was wolle. Das Sommerhaus hat diesen Entschluss besiegelt.

Und was für ein Haus es war, damals. Lang und flach leuchtete es mit seinen weißen Fensterläden und den rot gestrichenen Zedernholzwänden auf der Anhöhe wie ein Feuerwehrwagen. Es hatte eine umlaufende Veranda mit niedrigem Geländer, der hintere Teil war geschützt durch Fliegengitter. Im Garten hing zwischen zwei Bäumen eine Hängematte. Eine Sprinkleranlage mit Timer sorgte dafür, dass der Rasen nicht vertrocknete, und in der separaten Garage für zwei Autos war genug Platz, um Forschungsmaterial zu lagern, wenn die Büros in Ithaca zu voll wurden.

Dann kamen die Orkane 1986 und ’90, der Schneesturm ’93 und der Tornado 2011, von dem das Haus knapp verschont blieb. Und dann noch die Ameisenplage 2017. Sie haben immer versucht dranzubleiben, aber ein Sommerhaus zu erhalten macht viel Arbeit, und davon hatten sie ohnehin schon reichlich. Richard lehrte noch an der Cornell University, Lisa war dort in der Forschung, beide publizierten. Im Sommer wollten sie sich ausruhen, nicht Reparaturen erledigen. Deshalb ist das Haus ein bisschen heruntergekommen. Oder, nun ja, ziemlich heruntergekommen.

Inzwischen ist die Veranda abgesackt, die Wände sind grau und schimmelfleckig. Auf dem Dach fehlen Ziegel, die verbliebenen sind moosbewachsen. Und bildet Lisa sich das ein, oder ist das gesamte Haus leicht schief? Die Hängematte ist längst vergammelt, der Rasen voll trockener Stellen, Ameisenhügel und Unkraut.

Während der Verkaufsverhandlungen letzten Monat haben Lisa und Richard wegen des Mängelberichts vom Gutachter so viele Zugeständnisse gemacht, dass ihnen Zehntausende durch die Lappen gehen. »Nicht so voreilig«, hat ihr Makler gewarnt. »Richten Sie doch erst mal alles wieder her. Der Markt wird besser. In einem Jahr kriegen Sie zwanzigtausend mehr dafür.«

Aber wozu? Selbst in einwandfreiem Zustand würde dem Haus der Abriss bevorstehen. Die Gegend ist im Wandel, Investoren sind am Werk. Letztlich verkaufen Lisa und Richard nicht das Haus, sondern das Grundstück.

Es sei denn, Lisa bläst noch alles ab. Noch wäre ein Rückzieher möglich. Behalten oder verkaufen, bleiben oder gehen – Richard wird alles mitmachen. Weil sie damals eine Absprache hatten, die er nicht eingehalten hat. Er hat vergessen, was Ehe bedeutet. Deshalb muss das Haus abgestoßen werden. Das ist keine Strafe, sondern eher eine Frage der Balance. Um zusammenzubleiben, müssen sie einen Neuanfang machen. Und für diesen Neuanfang müssen sie das Haus verkaufen. Für Lisa steht das fest. Und dass Richard nicht weiß, dass sie Bescheid weiß, ist noch lange kein Grund, einfach so weiterzumachen wie bisher. Oder?

Lisa ist sich nicht ganz im Klaren.

Aber eines weiß sie genau: Die Entscheidung liegt bei ihr. Richard hat indirekt entschieden und damit sein Mitspracherecht verwirkt.

Den Hügel hinauf. Die Verandatreppe. Die Stufen ächzen. Darunter, wo die Kinder immer gern gespielt haben, ist alles mit Efeu überwachsen, ein idealer Ort für Schlangen. Lisa lässt die fünfte Stufe aus, die ist vermodert. Das Geländer ist instabil, das Holz mürbe wie schadhafte Weinkorken, die zerbröseln, sobald sie mit dem Korkenzieher in Berührung kommen.

Auf der obersten Stufe dreht Lisa sich um und schaut noch einmal durchs Fernglas, stellt es scharf. Da ist die Mutter. Lisa hätte bei ihr bleiben sollen. Aber dann wäre sie erneut zu einer leidenden Mutter geworden, und das hat sie schon einmal durchgemacht. An dieses Unglück will sie nicht mehr rühren.

Und warum passiert gerade jetzt so eine Katastrophe, in ihrer letzten Woche am See? Warum wird die Freude am Zusammensein mit der Familie geraubt?

Doch diese Gedanken sind böse. Einen Moment lang verabscheut Lisa sich dafür.

Die andere Mutter heißt Wendy. Im Wasser hat sie sich vorgestellt, und Lisa dachte an Peter Pan, nicht an den Disney-Film, sondern an das Buch. Ein Lieblingsbuch ihrer eigenen Mutter, die sie vor drei Sommern verloren hat. Krebs, Tod der Eltern – die unwürdigen Begleiterscheinungen des Betagtwerdens.

Oh Gott, Wendys Gesicht, als sie die Schwimmflügel sah.

Wer hat den Jungen beaufsichtigt? Wer hätte ihn beaufsichtigen sollen? Ganz bestimmt nicht Michael, der alles beobachtete, sich ins Wasser stürzte und beim Auftauchen mit dem Pontonboot zusammenstieß.

Armer Michael. Arme Wendy. Wendy ist erledigt. Sie wird sich niemals vergeben können.

Und wo sind siedann? Das hat sich Lisa schon so oft gefragt. Wo landen sie, Wendys Sohn und Lisas erstgeborenes Kind, die Seelen all jener Kinder, die diese Welt zu früh verlassen haben?

Wenn es den Himmel gibt, sind sie gewiss dort. Sie sind schließlich Kinder. Nicht unschuldig, aber doch ziemlich. Lisa stellt sich ein Nimmerland für sie vor, einen Ort, zu dem die Geister von Kindern fliegen können, um dort zu warten, bis sie wieder mit ihren Eltern vereint sind.

Sie hofft, dass es diesen Ort gibt. Sie betet dafür.

An manchen Tagen hält nur dieser Gedanke sie aufrecht: Wenn Gott Liebe ist, dann wird sie ihre Tochter wiedersehen.

3

Jake duscht, Thad lehnt sich im Badezimmer übers Waschbecken. Noch immer begreift er nicht, wie das alles passieren konnte – der Junge, das Boot, Michaels Verletzung. Im Spiegel sieht er auch keine Antwort, nur sein bleiches unrasiertes Gesicht. Jetzt beschlägt das Glas, und Thad wischt es ab. Seine Augenbrauen müssten getrimmt werden.

Nach dem Unfall ist Thad mit den anderen hastig ans Ufer geschwommen, dann sind sie alle zum Haus hinaufgeeilt. Seine Mutter hat angerufen. Michael bestand darauf, selbst zu fahren, während Diane ihm weinend einen Waschlappen auf die blutende Wunde drückte und Thad ihm gut zuredete. Als der Krankenwagen eintraf, stieg Michael, begleitet von Diane, widerstrebend ein, und seine Mutter postierte sich mit ihrem Fernglas am Ufer. Als Thad endlich auf die Idee kam, nach seinem Freund zu suchen, fand er ihn im Badezimmer.

»Bist du noch da?«, fragt Jake jetzt aus den Wasserdämpfen heraus.

»Ja, bin ich.«

Und wer ist dieser Junge, fragt sich Thad, mit dem ich seit zwei Jahren zusammen bin? Jake ist sechsundzwanzig, vier Jahre jünger als er, benimmt sich aber manchmal wie sechzehn. Sie sind an einen Punkt gekommen, an dem sie entscheiden müssten, ob sie sich wirklich aufeinander einlassen oder getrennter Wege gehen wollen. Dass Jake das nicht zu erkennen scheint, macht Thad traurig.

»Lässt du mich bitte mal allein?«, sagt Jake.

Thad hofft, dass er das falsch deutet. Er zieht den Vorhang beiseite. Jake ist klein und schmal gebaut, hat Akne auf der Brust. Er steht mit einer Erektion im Wasserstrom, Schaum an beiden Händen.

»Nicht dein Ernst, oder?«, sagt Thad.

Jake zieht den Vorhang zu. »Lass mich in Ruhe.«

»Ein Kind liegt tot im See. Mein Bruder ist im Krankenhaus.«

»Ich bin gestresst«, erwidert Jake. »Das passiert, wenn ich gestresst bin.«

Thad geht raus, knallt die Tür hinter sich zu.

Gestresst. Es gibt eine Erklärung für Jakes Verhalten, aber die hat nichts mit Stress zu tun. Jake ist einfach geil. Dauergeil.

Das war Thad auch mal. Bevor er so viel Marihuana geraucht hat. Vor der Herrschaft von Alprazolam, Paroxetin und Seroquel. Sein Schwanz funktioniert, aber das Verlangen ist weg. Er sollte Jake begehren. Jake ist hinreißend. Erfolgreich. Und er geht gut mit Thad um, oder zumindest ziemlich gut. Und mit ziemlich gut sollte er sich angesichts seiner früheren Beziehungen eigentlich zufriedengeben. Aber das klappt nicht.

Wenn Jake nur mal richtig zuhören, ihn nach seinem Tag fragen, auch mal ohne Sex zärtlich sein würde. Das würde Thad als Liebe empfinden.

Er tritt an den Küchentisch.

Das Haus bietet eigentlich für Küche, Essbereich und Wohnzimmer nur einen einzigen Raum. Zwei Beine des Tischs stehen auf Teppichboden, zwei auf Linoleum, das den Farbton ungekochter Nudeln hat. Es ist so alt, dass es an den Schuhsohlen klebt. Thad merkt, dass er Hunger hat, und schämt sich dafür. Was gebietet der Anstand? Wie lange soll man nach einer Tragödie warten, bis man etwas isst?

Durchs Fenster sieht er seine Mutter den Hügel heraufkommen. Das Gras steht hoch, wenn sie nicht aufpasst, könnte sie über einen Stab vom Hufeisenspiel stolpern.

Jake hat im Bad zu pfeifen begonnen, ein Kirchenlied. Als abtrünniger Baptist kennt er die alle in- und auswendig. Er musste mittwochs, samstags und sonntags zweimal am Gottesdienst teilnehmen. Thad war höchstens ein- bis zweimal pro Monat am Sonntagmorgen in der Kirche, und auch nur dann, wenn seine Mutter darauf bestand. (Seinen Vater in ein Gotteshaus zu locken, ist ihr nie gelungen.) Thad gab der Religion seiner Mutter eine Chance, wusste aber schon früh über sich Bescheid. Ihre Kirche verdammte ihn zwar nicht, aber wenn er dort vom Gebet aufblickte, sah er niemanden von seiner Art. Paare waren hetero, die Singles auch. Die Geistliche war mit einem Mann verheiratet. Das war nicht gerade einladend. Jemand wie er kam dort einfach nicht vor.

Das letzte Mal war er mit zwölf in einer Kirche. Und obwohl er Jakes manchmal kindisches Benehmen verurteilt, fühlt er sich selbst hin und wieder wie ein Kind. Seit er sein Studium abgebrochen hat, kommt es ihm vor, als habe er Kurse versäumt, die alle anderen absolviert haben. Wie man Steuern zahlt. Wie man Geld aufs Konto kriegt. Wie man einen Job behält.

Und wie haben seine Eltern es geschafft, dreißig Jahre lang fest angestellt ihren Beruf auszuüben und seit siebenunddreißig Jahren verheiratet zu sein? Ihre Liebe ist echt. Sie haben wertvolle Arbeit geleistet. Wenn man die Namen der beiden googelt, bekommt man zahllose Ergebnisse.

Weshalb sind dann beide Söhne zu Vollidioten geraten?

Seine Mutter ist auf der obersten Treppenstufe stehen geblieben und blickt durchs Fernglas auf den See.

Das Haus wird Thad fehlen, die Sommer hier, mit Kartenspielen, Hufeisenwerfen, Bratfisch, Musik, Eis und Liebe. Aber es ist nicht mehr das Haus, das er in Erinnerung hat. Die Wände sind verunstaltet von Löchern und Haken, an denen einmal Bilder hingen. In den Ecken stehen Kartons, gestapelt oder offen, halb voll. Die Bücherregale sind leer. Der Krimskrams seiner Mutter und die Keramiksachen vom Flohmarkt sind in Zeitungen gewickelt und eingepackt. Die Familienbilder lehnen, von braunem Papier verhüllt, an den Wänden.

Einzige verbliebene Dekoration im Raum ist ein Gemälde von Jake, er hat es den Starlings letzten Sommer bei seinem ersten Besuch hier geschenkt. Eine junge Frau ist darauf zu sehen, die einen halben Granatapfel in der Hand hält. Über der Schulter schwebt eine Putte. Ein Kompass zu Füßen der Frau zeigt Richtung Norden. Eine Brust ist aus dem Kleid gerutscht. Das hat irgendeine symbolische Bedeutung, aber Thad könnte beim besten Willen nicht sagen, welche. Ob Jake etwas Einleuchtendes dazu sagen könnte, ist die Frage. Er mag genial sein, aber vielleicht denkt er sich auch einfach nur irgendwas aus. Und wer dann etwas in seine Bilder hineindeutet, macht sich lächerlich. Thad weiß noch, wie froh er damals war, dass seine Mutter sich nicht über die eigenwillige Brust aufregte.

Grundsätzlich ist seine Mutter rücksichtsvoll und höflich. Thad stellt sich vor, wie sie sich beim Packen den Kopf darüber zerbrochen hat, ob sie das Bild Jake zuliebe noch hängen lassen soll. Was vermutlich eine gute Idee war, denn Jake hat ein großes Ego und ist sehr empfindlich. Aber vielleicht hat er auch gar nicht gemerkt, dass sein Bild als einziges übrig ist. Er kreist manchmal sehr um sich selbst. Mit vierundzwanzig hatte er bereits zwei Einzelausstellungen, ein Jahr später Besprechungen in führenden Kunstmagazinen und Zeitungen. Letzte Woche erst hat der New Yorker seiner dritten Ausstellung drei Seiten gewidmet, Jake als kommenden Künstlerstar von Brooklyn bezeichnet und die »abgründige Ironie« und die »erfrischenden Exzesse« seiner Bilder gepriesen. Jake tat, als sei ihm das egal, aber Thad hat mitbekommen, dass er den Artikel mehrmals gelesen hat. Bislang gab es nur eine einzige negative Kritik. In Art in America gab es großes Lob für eine Gruppenausstellung, Jakes Arbeiten aber wurden als »unbeholfen, hilflos und gefällig« verrissen. Woraufhin er sich drei Tage lang ins Bett legte.

Das Pfeifen im Bad ebbt ab, stattdessen sind jetzt Bässe zu hören. Jake hat das teure Designer-Duschradio eingeschaltet, das er den Eltern Starling zu Weihnachten geschenkt hat und das außer ihm wohl noch nie jemand benutzt hat.

Thad geht in den Flur. Er lauscht an der Badezimmertür und hört es. Trotz Wasserrauschen, Ventilatorbrummen und Bell Biv DeVoes »Poison« ist ein rhythmisches Geräusch zu vernehmen, das bedeutet, dass sein Freund sich in der Dusche einen runterholt.

Thads Mutter ist jetzt auf der Veranda. Er tritt ins Bad und schließt die Tür hinter sich. Sofort kommt er sich vor wie unter Wasser, in dem Raum ist mehr Dampf als Luft.

Wie hat sein Bruder das geschafft? Sich durch so viel Schlamm und Dunkelheit zu kämpfen?

»Du musst aufhören«, sagt Thad. »Oder leiser sein.«

Das Klatschen wird schneller.

»Jake.« Thad will nicht den Vorhang aufziehen.

Das Geräusch lässt nach. Jake ist fertig. Die Musik verstummt. Das Wasser wird abgedreht. Der Vorhang geht auf, und Jakes Kopf erscheint, die Augen leuchtend blau, die Zähne strahlend weiß wie in einer Zahnpastawerbung.

Diese Augen. Thad liebt diesen Jungen einfach. Er hat seinem Herzen zwar schon x-mal übel zugesetzt, aber Thad hat auch nichts dagegen unternommen. Man kann nicht nur dem Vorschlaghammer die Schuld geben, sondern muss sich auch eingestehen, dass man nicht ausgewichen ist.

Jake wischt sich Wasser vom Gesicht.

Der Plan für morgen steht fest, aber Thad sollte ihn absagen. Würde Jake dann allein nach Asheville fahren oder hierbleiben? Ein Kind liegt tot im See. Es gibt Wichtigeres als Lunch mit Jakes Ex-Lover von der Kunstakademie.

»Ich kann das einfach nicht fassen«, sagt Thad.

»Jetzt red mir kein schlechtes Gewissen ein.«

»Tu ich nicht. Ich finde es nur respektlos.«

»Respektlos? Was ich mit meinem Schwanz mache …«

»Berührt dich das überhaupt?«

Thad kommt sich vor, als wäre er in einem Mund. Spiegel, Armaturen, Oberflächen – alles ist feucht und glänzt. Jake ist tropfnass. Thad hält ihm ein Handtuch hin.

»Ob es mich berührt, dass ein Junge gestorben ist?«, sagt Jake und greift danach. »Selbstverständlich, ich bin doch kein Monster.«

Thad klappt den Klodeckel hinunter und setzt sich drauf. Jake frottiert sich in der Duschkabine die kurzen dunklen Haare. Durch diese Haare zu streichen, wenn sie frisch und weich sind, gehört zu Thads Lieblingstätigkeiten. Aber Jake klatscht sich immer so viel Gel rein, dass er aussieht wie ein Igel unter Strom.

»Ich will nur sagen, dass es für alles eine richtige Zeit und einen richtigen Ort gibt.«

Jake lacht. »Das glaubst du doch selbst nicht. Du glaubst nur, dass du das glaubst, weil man es dir so beigebracht hat. Kein Sex. Nicht in so einer Situation. Du bist respektvoll.«

»Meine Mom …«

»Ja? Deine Mom?«

Thads Arm juckt, er streicht mit dem Finger über die lange wulstige Narbe, die in der feuchten Wärme angeschwollen ist. »Ich hab dich durchs halbe Haus gehört. Willst du, dass sie das mitkriegt?«

»Ah«, erwidert Jake. »Das ist was anderes. Da geht es um Manieren. Hinter Manieren stehe ich voll.«

Er beherrscht sie auch. In New York ist er für seinen Charme genauso berühmt wie für seine Kunst. Frank DiFazio, der gefürchtete und geachtete Besitzer der Gallery East in Chelsea, der Mann, der Jake berühmt gemacht und umbenannt hat (vor Frank war Jake noch »Jacob«), hat seinem Schützling die notwendigen Umgangsformen beigebracht. »Ich hab den Jungen aus Memphis rausgeholt und Memphis aus dem Jungen«, hat Thad Frank einmal zu einem Freund sagen hören.

»Tut mir leid, wenn ich unhöflich war«, sagt Jake und trocknet sich ab. Sein Körper ist schlank, aber männlich, muskulös, aber nicht muskelbepackt. Thad sah früher auch so aus, hat aber in den letzten Jahren Gewicht zugelegt. Zu viel Weed. Zu viele Mitternachtssnacks.

Jake lächelt. Es ist schwer, ihm lange böse zu sein.

Thad steht auf, Jake lässt das Handtuch fallen und legt seinem Freund eine Hand auf die Wange.

»Ich kann dich trösten«, sagt Jake, und die andere Hand gleitet zu Thads Hosenbund. »Komm schon. Ich bin auch ganz respektvoll.«

Thad stößt ihn so heftig weg, dass Jake gegen die Wand prallt.

»Großer Gott«, sagt Jake.

Thad geht zur Tür. Er muss raus, bevor er in Tränen ausbricht. Er will sich nicht mit Jakes Ex treffen. Er will Jake nicht verlieren. Er will nicht, dass dieser kleine Junge tot im See liegt.

»Meinst du, sie finden ihn?«, fragt er und dreht sich wieder um, aber Jake kehrt ihm jetzt den Rücken zu. Ein Gitter zeichnet sich darauf ab, das Muster der Kacheln.

»Tut mir leid«, sagt Thad.

Jake beachtet ihn nicht mehr, ist mit einer kleinen schwarzen Dose beschäftigt, die er aus seiner Kulturtasche genommen hat. Er schraubt den Deckel auf, steckt zwei Finger in die Dose, verteilt das Gel dann sorgfältig in seinen Haaren.

4

Diane Maddox atmet aus. Diane Maddox, die Tennessee gegen Texas eingetauscht hat. Diane Maddox, deren Eltern geschieden sind. Diane Maddox, die Michael vor zehn Jahren geheiratet hat, aber seinen Namen nicht annehmen wollte. Diane Maddox, die ein Kind im Bauch trägt. Diane Maddox, die während ihrer Highschool-Zeit eine Abtreibung hatte und diese Entscheidung nicht bereut, das aber nicht wiederholen will. Diane Maddox, die zuerst Kunst studiert, dann aber, getreu der Devise »Wer nichts kann, wird Lehrer«, auf Lehramt umgesattelt hat. Diane Maddox, die sich fragt, ob dreiunddreißig zu früh ist für eine Midlife-Crisis und ob damit mehr verbunden ist als Lust auf ein rotes Motorrad und eine Affäre. Diane Maddox, die über ihren winzigen Platz in der gnadenlosen, anstrengenden Welt nachdenkt. Diane Maddox, die gern lange verspielte Ohrringe trägt. Diane Maddox, die immer mal nach Reykjavík reisen wollte. Diane Maddox, die mit Verrückt nach dir aufgewachsen ist und sich wünschte, Helen Hunt zu sein. Diane Maddox, die sich in der achten Klasse bei der Folge, in der Paul und Jamie sich trennen wollten, die Augen ausgeweint hat. Sie haben dann noch einen Versuch gemacht, wie Dianes Eltern, die so viele »Versuche« unternommen hatten, dass dieses Wort für die Tochter identisch war mit Schmerz, dem Schmerz, den sie durchlitt, wenn der Vater am einen Tag beim Frühstück saß und die Mutter am nächsten Tag sagte: »Ich hoffe, der Scheißkerl fährt sich mit dem Scheißding zu Tode.« Diane Maddox, die in ihrer Ehe nicht glücklich ist, Scheidung aber nicht in Betracht zieht (vielleicht um ihren Eltern etwas zu beweisen oder aber Verrückt nach dir, das weiß sie selbst nicht so genau). Diane Maddox, die sich fragt, ob alles besser gelaufen wäre, wenn sie den Namen ihres Mannes angenommen hätte, obwohl ein Name allein auch nicht die Rettung sein kann. Ein Name kann keine Ehe retten, kein Eigenheim vorm Zwangsverkauf bewahren, keinen Jungen wieder lebendig machen.

Diane im Krankenwagen. Diane weint nicht, sondern bewahrt Ruhe. Diane befolgt die Anweisungen des Sanitäters, der Michaels Blutdruck misst, während der Wagen über kurvige Landstraßen rast. Diane Maddox-nicht-Starling – eigentlich ist es nie zu spät, etwas zu ändern, manchmal aber eben doch – drückt das feuchte Tuch an die Stirn des Mannes, den sie liebt. Oder geliebt hat. An manchen Tagen, ganz ehrlich, ist sie nicht mehr sicher. Blut tränkt das Tuch, furchtbar viele Blutgefäße in der Stirn, sagt der Sanitäter, und schlimmer, als es aussieht, womit er wohl meint, sieht schlimmer aus, als es ist, denkt Diane, ist sich aber nicht sicher. Man wird nähen müssen, sie hofft, dass es keine Gehirnerschütterung ist, keine gravierende Verletzung, denn kann die junge Frau, die gelobte: in Gesundheit und in Krankheit, noch für die dreiunddreißigjährige Diane sprechen? Wenn Michael ins Koma fällt und für den Rest seines Lebens Windeln tragen und mit Strohhalm trinken muss? Liebt die Diane, die sagte: Ja, ich will, diesen Mann noch genug, um ihm die nächsten fünfzig Jahre den Hintern zu wischen? Und wie einen Mann lieben, der zwar nicht mit Worten, aber mit Stirnrunzeln und Seufzen und der Art, wie er Fädchen aus seinen ausgefransten Jeans-Shorts zupfte, zu verstehen gegeben hat, dass er das Kind nicht will? Liebt sie Michael genug, um bei ihm zu bleiben? Liebt sie sich selbst genug, um ihn zu verlassen? Diane weiß es nicht, sie weiß nur, dass sein Blut real und warm ist und aus seinem Kopf quillt.

Der Krankenwagen hält an, die Tür geht auf, Diane atmet.

Die Klinik sieht anders aus als erwartet. Ein kleiner beiger Kasten, wirkt eher wie ein Bankgebäude, das man auf diesem Gelände im Wald abgesetzt hat. Beim Aussteigen wird Diane sachte von einer Krankenschwester beiseitegeschoben, man verfrachtet Michael in einen Rollstuhl und trägt ihm auf, das Tuch selbst an die Stirn zu drücken. Keine der Ängste, die Diane kennt – vorm Fliegen, vor Schlangen, vorm positiven Ergebnis des Teststreifens –, war so schlimm wie die Angst, die sie jetzt beim Anblick von Michaels Blut spürt. Der Sanitäter schiebt den Rollstuhl, die Schwester hält eine Tür auf, Diane tappt hinterher, kommt sich nutzlos vor.

Das Wartezimmer ist leer, der Boden kariert wie ein Schachbrett, die Frau am Empfang ruppig. In den Gängen ist es heiß, im Röntgenraum kalt.

Dann liegt Michael auf einem OP-Tisch, die Stirn wird desinfiziert, er zuckt zusammen. Die Spritzen, Diane muss wegschauen. Sie hält Michaels Hand. Als sie wieder hinschaut, sieht die Stirn aus wie bei Frankenstein, genäht mit acht Stichen, zwischen linker Augenbraue und Haaransatz.

Die Röntgenbilder treffen ein, alles ist gut – für diesen Landarzt zumindest –, aber Michael wirft Diane einen Blick zu, der besagt: Wenn wir zu Hause sind, hole ich eine zweite Meinung ein. Was sie sich aber gar nicht leisten können, denn sie schaffen kaum die Hypothekenraten für das Haus, das nur noch halb so viel wert ist wie beim Kauf 2007, haben vier Kreditkarten bis zum Anschlag belastet, und Diane muss ihr Studiendarlehen zurückzahlen, aber da geht gerade gar nichts. Dennoch ist sie froh, dass Michael spricht und lächelt. Aber vor allem ist sie glücklich, ihm nicht die Windeln wechseln zu müssen, bis dass der Tod sie scheidet.

Eine Art von Windeln würde sie allerdings liebend gern wechseln, in weniger als sieben Monaten.

Diese Liebe zu etwas Ungeborenem, einem Wesen, das noch nicht einmal ein Wesen ist – wie soll sie ihrem Mann diese Liebe erklären? Sie hatte ihm versprochen, kein Kind haben zu wollen, und damals war das Versprechen aufrichtig. Der Fehler war nicht, schwanger zu werden. Der Fehler war, etwas zu versprechen, das sie nicht halten konnte.

Der Arzt wäscht sich die Hände. Sagt, dass eine Schwester ihnen die Wundpflege erklären wird, trocknet sich die Hände ab, geht raus.

Michael liegt immer noch auf dem OP-Tisch. Sein Blick ist auf ihren Bauch gerichtet, als könnte er da hineinschauen.

Wir behalten es, will Diane sagen, tut es aber nicht, noch nicht.

Religiös ist sie nicht, doch sie ist abergläubisch. An diesem Tag über das Baby zu debattieren könnte Unglück bringen, den Geist des toten Jungen anziehen, sodass womöglich ein Kind mit blauen Lippen geboren wird, ein Kind, das nicht atmet.

Wenn Schicksale durch Gedanken gelenkt werden, durch Worte, dann sollte sie das Thema an diesem Tag nicht zur Sprache bringen. Deshalb hält sie die Hand ihres Mannes und lächelt. Und vieles, so unendlich vieles, bleibt ungesagt.

5

Drei Mal hat Richard Starling seine Aussage gemacht. Drei Mal hat er erklärt, dass er nichts mitbekommen hat, bis alles vorbei war, bis er Michael mit aufgeplatzter Stirn im Wasser sah und das Mädchen auf eine Weise schrie, wie Richard es nie mehr hören will.

Der Polizist, der noch kaum Bartwuchs hat, stülpt zweifelnd die Lippen vor. Er befragt die anderen, die Familie Mallory. Glenn heißt der Vater, die Mutter Wendy, Trish die Tochter. Den Namen des Jungen hört Richard nicht, und er kann sich nicht überwinden zu fragen.

Glenn erzählt seine Version des Geschehens, dann Wendy. Trish kann nicht aufhören zu weinen. Der Polizist verlangt, dass sie noch einmal aussagt. Glenn steht auf. Richard steht auf.

Richard neigt nicht zur Gewalttätigkeit. Er war Hippie. Er war in Woodstock. 1969 wurde er einundzwanzig. Sein Geburtstag im Dezember wäre ihm zum Verhängnis geworden, aber seine Plattfüße haben ihm das Leben gerettet. Statt in Vietnam zu landen, durfte er sein Studium abschließen. Er hat nie jemanden geschlagen, aber vor seiner Unikarriere hat er fünfzehn Jahre lang an einer Oberschule in Atlanta unterrichtet und etliche Prügeleien beendet. Er weiß, wann eine Faust und ein Gesicht nur eine Parabel weit voneinander entfernt sind.

Der Polizist ist noch jung, einer von der Sorte, die sich an freien Tagen betrinkt und sich von der Ehefrau jeden Abend die Uniform bügeln lässt. Der Mann hat noch keine Ahnung von Verlust, kann das Leid auf diesem Boot nicht begreifen.

Richards Hand legt sich auf Glenns Schulter.

»Ich würde die Familie gerne nach Hause begleiten«, sagt Richard.

Der Polizist runzelt die Stirn. Sie stehen auf Glenns Boot, das im Wasser schwankt. Richard hält sich an der Rückenlehne eines Sitzes fest und schaut zum Ufer. Lisa ist nicht mehr zu sehen.

Polizeiboote kreisen auf dem See. Taucher suchen im Wasser.

Als Richard damals seine kleine Tochter tot in ihrem Stubenwagen vorfand, glaubte er hartnäckig, man könne sie wiederbeleben. Den Tatsachen zum Trotz war er noch stundenlang überzeugt, dass man eine neue Methode entwickeln könnte. Das liegt viele Jahre zurück, aber noch immer vergeht kein Tag, an dem Richard seine Tochter nicht vermisst.

Doch diese Eltern hier, Glenn und Wendy. Ist es ihnen klar? Oder hoffen sie noch, dass ihr Sohn auftauchen, ihnen zuwinken und ans Ufer schwimmen wird?

»Sir«, sagt der Polizist, »Sie müssen sich wieder hinsetzen. Sie beide.« Er schaut Glenn nicht in die Augen. Das ist immerhin ein Anfang, ein Signal – wenn dieser junge Mann sich schon nicht für sein Verhalten schämt, weiß er doch zumindest, dass er es tun sollte. Glenn setzt sich nicht, Richard auch nicht.

»Sir!«, wiederholt der junge Polizist, aber jetzt erscheint ein weiteres Polizeiboot.

Der Mann am Steuer ist älter, die Augen unter der Schirmmütze blicken gütig. »Brockmeier«, sagt er zu dem Jüngeren, »kommen Sie mal rüber.«

»Corporal …«, beginnt der junge Polizist, verstummt aber angesichts der Miene seines Vorgesetzten. Er klettert in das andere Boot und händigt das Klemmbrett aus, auf dem er die Aussagen notiert hat. Sein Vorgesetzter legt die Hand an die Mütze und nimmt zu jeder Person der Familie Blickkontakt auf. »Ma’am. Ma’am. Sir.« Dann sagt er zu Richard: »Sir, wir übernehmen jetzt. Wenn Sie bitte Ihr Boot von hier entfernen, ich bringe die Familie nach Hause.«

»Wir bleiben«, sagt Glenn. Aber seine Frau, an seine Brust gelehnt, berührt ihn bittend. »Okay. Bringen Sie uns weg von hier.«

Der junge Polizist streckt eine Hand aus, um zu helfen, aber niemand ergreift sie. Trish steigt in das Polizeiboot, dann Wendy. Glenn dreht sich zu Richard um, und der merkt erst jetzt, dass seine Hand noch auf Glenns Schulter ruht. Er lässt den anderen Vater los.

Dann sieht er dem Polizeiboot nach und steigt auf die Seekuh um. Er durchquert die Bucht, steuert das Boot in den Schuppen, betätigt den Lift, um es aus dem Wasser zu heben. Der Bootsschuppen verfällt, genau wie das Haus oben am Hang. Das Vordach ist gespickt mit Wespennestern, die Insekten schwirren herum wie gelbe Drohnen. In einer Ecke des Schuppens stehen Richards Angeln, in schlechtem Zustand. Sie bräuchten neue Schnüre, neue Rollen. Richard ist unschlüssig, ob es sich lohnt, sie nach Florida mitzunehmen. Er hat noch nie im Meer geangelt. Wahrscheinlich braucht er eine komplett neue Ausrüstung.

Bei diesem Gedanken schmerzt sein Magen.

Florida ist okay. Er mag Florida. Dort gibt es Vögel für Lisa und Bibliotheken für ihn. Er liest gerne diese reißerischen Krimis, die in Florida spielen – in Miami, Morde am Strand und dergleichen. Nach den ersten fünfzig Seiten hat er den Fall gelöst, liest das Ende, hat immer recht. Außerdem gibt es da unten jede Menge Unis. Falls ihm langweilig werden sollte, kann er jederzeit wieder unterrichten.

Doch Florida ist eben nicht Lake Christopher. Florida war nie vorgesehen. Der Plan war, hier zu bleiben, für immer. Richard will den See nicht verlassen, aber wie kann er sich weigern, nach dem, was er getan hat?

Warum hat er es überhaupt getan? Warum hat er im letzten Sommer mit Katrina am Mathematikerkongress in Montreal teilgenommen? Er hatte nicht damit gerechnet, dass etwas passieren würde, aber er hat auch nichts dagegen unternommen, die einzige Grenze zwischen ihnen war die dünne Wand zwischen ihren Hotelzimmern. Und hat er nicht sogar seine Tür offen gelassen?

Was machst du nur?, hat er sich damals die ganze Woche gefragt, als beobachte er einen Fremden bei Dingen, die er selbst niemals tun würde.

Er hätte sich ihr in diesem Club niemals nähern dürfen. Richard hat ihr einen Drink angeboten, aber Katrina wollte nur tanzen. Sie tanzte. Richard sah ihr zu. Als sie an die Bar zurückkam, war sie schweißbedeckt und lächelte. »Nette Jungs, diese Kanadier«, sagte sie. »Zu nett.« Richard war vierzig Jahre lang nur mit Lisa zusammen gewesen, aber er wusste sofort, was passieren würde. Katrina hätte gar nicht zwinkern und ihm über den Arm streichen müssen.

Sie war eine exzellente Professorin, Physikerin, Stanford University. Für Richard interessierte sie sich wegen der Lie-Theorie, wegen der differenzierbaren Mannigfaltigkeiten und ihrer Anwendung in der mathematischen Physik. Sie müsse sich in Mathematik weiterbilden, sagte sie, und er sei der Grund, weshalb sie für ihr Sabbatjahr die Cornell University ausgewählt habe. Nach der Jahrtausendwende hatte Richard in Zusammenarbeit mit einem weiteren Mathematiker und einem Physiker Lisis E8-Theorie widerlegt. Das hatte ihm kurzen Ruhm eingebracht (für Mathematikerverhältnisse), Forschungsgelder und einen Vertrag für ein Buch, das er schrieb und das sich gut verkaufte (ebenfalls für Mathematikerverhältnisse). Dabei lässt sich nicht einmal absehen, ob Lisi nicht am Ende recht behält. Womöglich kann man die »Große Vereinheitlichte Theorie« beweisen. Vielleicht lässt sich sogar irgendwann die Weltformel überzeugend darstellen, aber Richard bezweifelt, dass er das noch erleben wird.

In seiner Zeit in Cornell ist er vielen genialen Köpfen begegnet, aber niemand war so jung wie Katrina. Sie war mit Mitte dreißig bereits Professorin. In der Grundschule hatte sie Klassen übersprungen, ihr Studium in drei Jahren absolviert und mit vierundzwanzig ihre Doktorarbeit verteidigt. So etwas war so gut wie noch nie vorgekommen, und Richard merkte, dass er sie dafür verehrte.

»Entspann dich«, sagte sie. »Es ist Sex, keine Falle.«

Nach dem Club landeten sie in Katrinas Hotelbett. Zuerst hatte Richard Mühe, ihn hochzukriegen, dann nicht mehr. Sie war oben und ritt ihn, und er dachte nur daran, dass er auch mal jung gewesen war.

Er hat Katrina nicht geliebt, und sie hat klargestellt, dass sie ihn auch nicht liebte. Richard liebte – liebt – Lisa, seine Frau. Aber ein Leben reicht eben nie aus. Wenn er könnte, würde er noch hundert Varianten leben. Er ist ganz sicher, dass er sich auch in hundert Leben niemals langweilen würde.

Im Bootsschuppen rast eine Wespe auf ihn zu, er hängt die Rettungswesten an die Haken. Dann hievt er die Kühlbox mit den nicht verspeisten Sandwiches aus dem Boot. Sie ist schwer. Es wird seinem Rücken nicht guttun, sie den Abhang hinaufzuschleppen.

An der Tür vom Bootsschuppen schaut Richard noch einmal zurück, und ihm kommt der Gedanke, dass dies womöglich sein letzter Tag auf dem See war. Nach diesem Ereignis wird vielleicht niemand mehr aus der Familie angeln oder schwimmen wollen. Vielleicht reisen sogar alle ab.

Er macht sich an den Aufstieg. Das Gras müsste gemäht werden. Der Himmel ist düster, Regen droht. Richard stellt die Kühlbox ab, um Atem zu schöpfen. Früher ist er hier mit seinen Jungs um die Wette gelaufen. Er war immer ein alter Vater, vierzig bei Thads Geburt, aber früher auf jeden Fall wesentlich fitter.

Ein Hufeisen vom Spiel liegt im Gras. Er will es aufheben, lässt es aber bleiben, weil er an seinen Rücken denkt.

Die Affäre mit Katrina dauerte drei Monate. Sie waren vorsichtig, benutzten immer Kondome, ein neues Gefühl, an das er sich erst gewöhnen musste. Und Katrina rief ihn kein einziges Mal zu Hause an. Schließlich hat er das Ende herbeigeführt. Nicht weil er fürchtete, ertappt zu werden, sondern weil er Schuldgefühle hatte. Katrina umarmte ihn, sagte, sie könne ihn verstehen, und zupfte seine Fliege zurecht. Sich selbst gab sie keine Schuld an Richards Untreue. Wer seine Ehe schützen wollte, trug selbst die Verantwortung dafür.

Im Herbst und auch im Frühjahr arbeiteten sie Seite an Seite, als sei nichts gewesen. Jeden Freitagnachmittag holte Katrinas neuer Freund sie am Labor ab. Er machte einen netten Eindruck, sah gut aus und war etwa in ihrem Alter. Die beiden wirkten glücklich zusammen, und Richard wünschte ihnen das Beste. Eigentlich hätte er erleichtert sein müssen. Weshalb war er dann verletzt?

Was will er denn?

Seinen Körper will er wiederhaben, zum einen. Die Kondition und Muskelkraft eines viel jüngeren Mannes. Und er will bewundert werden, nicht als Mathematiker, sondern als Mann.

Er will außerdem, dass Lisa ihn nicht verlässt. Richard fürchtet, dass sie es weiß, aber woher?

In seinem Handy tauchte Katrina als K auf. Was würde er an manchen Tagen darum geben, diesen Buchstaben auf dem Display blinken zu sehen, grün auf schwarz. Aber seit dem Ende des Sommersemesters haben sie kein Wort mehr gewechselt. Sie war auch nicht bei seiner Emeritierungsfeier im Mai, einem recht bescheidenen Empfang. Wahrscheinlich hört er erst wieder von ihr, wenn sie ein Empfehlungsschreiben für ein Stipendium oder einen Auslandsaufenthalt braucht, das er natürlich bereitwillig verfassen wird.

Die Fliegengittertür klappt, Lisa kommt aus dem Haus und hilft ihm beim Schleppen der Kühlbox. Dann setzen sie sich auf die unterste Stufe der Verandatreppe.