5,99 €

Mehr erfahren.

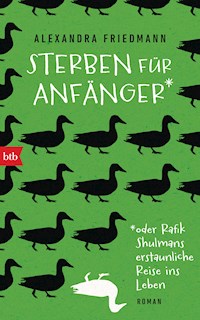

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Eine wunderbar frische deutsche Stimme Eine unvergessliche Geschichte voller Witz, Weisheit, Wehmut und Charme.

»Es gibt ein Leben vor dem Tod. Wovor hast du Angst?« Rafik Shulman, Sohn jüdischer Einwanderer aus der einstigen Sowjetunion, hat es sich in den Kopf gesetzt, neben seinem Studium in einem Hospiz zu arbeiten. Dort lernt er die todkranke, aber ungeheuer lebenslustige Charlotte kennen. Die Kombination verwirrt ihn – seit sein Vater in Tschernobyl ums Leben kam, war der Tod immer etwas, über das man nicht spricht. Seine ständig beleidigte Mutter und die nörgelnde Großmutter halten ihn für komplett übergeschnappt. Was will ausgerechnet er in einem Hospiz? Bei all dem »faulen Gemüse«? Während die beiden Frauen ihn zuhause mit ihrer grenzenlosen Fürsorge in den Wahnsinn treiben, verändert die Begegnung mit Charlotte den schüchternen jungen Mann tief. Es beginnt eine Sinnsuche, ebenso komisch wie tiefgründig, die ihn zum weisen Kantor Golan, zu einem furchteinflößenden Jesus am Kreuz und schließlich zu sich selbst führt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Ähnliche

Zum Buch

»Es gibt ein Leben vor dem Tod.

Wovor hast du Angst?«

Rafik Shulman, Sohn jüdischer Einwanderer aus der einstigen Sowjetunion, will neben seinem Studium unbedingt etwas Sinnvolles machen und entschließt sich, in einem Hospiz zu arbeiten. Dort lernt er die todkranke, aber ungeheuer lebenslustige Charlotte kennen. Die Kombination verwirrt ihn – seit sein Vater in Tschernobyl ums Leben kam, war der Tod immer etwas, über das man nicht spricht. Seine ständig beleidigte Mutter und die nörgelnde Großmutter halten ihn für komplett übergeschnappt. Was will ausgerechnet er in einem Hospiz? Bei all dem »faulen Gemüse«? Während die beiden Frauen ihn zuhause mit ihrer grenzenlosen Fürsorge in den Wahnsinn treiben, verändert die Begegnung mit Charlotte den schüchternen jungen Mann tief. Es beginnt eine Sinnsuche, ebenso komisch wie tiefgründig, die ihn zum weisen Kantor Golan, zu einem furchteinflößenden Jesus am Kreuz und schließlich zu sich selbst führt.

Zur Autorin

Alexandra Friedmann zählt zu den jungen frischen Stimmen der deutschen Literatur. Sie wurde 1984 in Weißrussland geboren. Ende der 1980er-Jahre wanderte ihre Familie nach Deutschland aus. Nach dem Abitur ging Alexandra Friedmann nach Paris und studierte an der Sorbonne Literatur und Journalismus. Sie lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Berlin.

Alexandra Friedmann

Sterben für Anfänger

oder Rafik Shulmanserstaunliche Reise ins Leben

Roman

Für Leo

O, gather up the brokennessAnd bring it to me nowThe fragrance of those promisesYou never dared to vowThe splinters that you carryThe cross you left behindCome healing of the bodyCome healing of the mind(…)O, see the darkness yieldingThat tore the light apartCome healing of the reasonCome healing of the heart

Leonard Cohen

1 Die größte Strafe

»Nur über meine Leiche«, ruft Mama und schlägt die Hände über der Brust zusammen, an der Stelle, wo die Schürze am meisten über ihrem üppigen Busen spannt. Baba Soja, die nicht verstanden hat, worum es geht, lässt den Löffel sinken und starrt Mama an, dann mich, dann wieder Mama. Sie umklammert mit beiden Händen die Tischkante, als sei sie die Einzige, die weiß, dass im nächsten Augenblick ein Erdbeben über unser Esszimmer hereinbrechen wird. Und während sie so den Tisch festhält, nickt sie zustimmend. Mama und Baba Soja sind immer einer Meinung. Vor allem, wenn es um mich geht. Mama schnappt nach Luft, und jetzt meine auch ich, die Vorboten des Erdbebens in der flachen Hühnerbrühe in meinem Teller zu erkennen – kleine, ringförmige Wellen, die an Baba Sojas handgekneteten Matzeknödeln zerschellen wie an Klippen. Vielleicht ist das Abendessen doch nicht der richtige Moment gewesen, mein Vorhaben zu erwähnen.

In der Zwischenzeit ist Mama schon rot angelaufen, ein Zustand, in den sie sich durch gekonntes nach Luft schnappen jederzeit selbst versetzen kann.

»Rafik, bist du jetzt völlig verrückt geworden?«, dröhnt sie von der anderen Seite der geblümten Plastiktischdecke. »Das machen doch nur geistig Gestörte und Leute, die was erben wollen!«

Das ist nicht wahr. Ich will niemanden beerben. Ob ich nun ein bisschen verrückt bin oder nicht, kann ich selbst nicht beurteilen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein wahrhafter Irrer genug Tassen im Schrank hat, um sich selbst als verrückt zu bezeichnen. Und wenn er es könnte, wäre er ja quasi wieder bei Verstand. Verrückt oder nicht, ich habe mir jedenfalls vorgenommen, ehrenamtlich im Hospiz St. Martin zu arbeiten. Doch jetzt muss ich anstelle der köstlichen Hühnerbrühe erst einmal schlucken, was die zwei wichtigsten Frauen in meinem Leben davon halten. Und sie halten, wie erwartet, absolut gar nichts davon.

»Sieh dich an, du bist jung, gesund und so hübsch dazu! Was willst du bloß mit dem faulen Gemüse!«

Hat sie mich gerade als hübsch bezeichnet? Ist das der verklärte Blick einer liebenden Mutter oder will sie mich demütigen?

»Das Semester hat doch gerade erst begonnen. Es gibt tausend andere Dinge, mit denen du dir die Zeit vertreiben könntest!«

Das stimmt nicht. Es gibt die Synagoge am Freitag, den Schachclub am Sonntag, und wenn ich Glück habe, kommt Aljoscha übers Wochenende aus Frankfurt, und wir gehen gemeinsam ins Kino. Mehr ist da nicht.

»Reicht das BAföG denn nicht aus? Baba Soja und ich, wir unterstützen dich doch, wo wir können. Und du hast schließlich uns, die du beerben kannst!«

Das ist Baba Sojas Stichwort. Endlich lässt sie den Tisch los.

»Ich hinterlasse alles dir«, nickt sie. Sie nimmt den Löffel wieder in die Hand und beginnt, fleißig die Brühe zu schlürfen. »Der ganze Schmuck ist für deine Braut, mein Junge.«

Mit »Braut« meint sie eigentlich »feste Freundin mit hohem Heiratspotenzial«, aber ich habe weder das eine noch das andere. Eigentlich kenne ich kein Mädchen im Umkreis von dreitausend Kilometern, die ohne Einfluss von Drogen oder Hypnose mit mir Händchen halten würde. (Auch in einem noch größeren Umkreis kenne ich keine, und die Einzige, für die ich Augen habe, verhöhnt und verspottet mich.)

»Ich habe deinen Namen draufgeschrieben. Damit es keine Missverständnisse gibt!«, schmatzt Baba Soja und blinzelt zu Mama herüber, damit alle wissen, wer gemeint ist.

Jedes Mal, wenn sie von dem Schmuck anfängt, tut sie mir ein bisschen leid. Ich weiß, es ist ihr sehnlichster Wunsch, dass meine Braut sich am Tage unserer Hochzeit mit ihren armseligen Silberbroschen, den altmodischen Goldkettchen und den mit Diamantsplittern oder auch Glassteinchen besetzten Ohrringen schmückt. Und ihre riesigen Ringe aus Rotgold, die selbst mir zu groß sind, sollen zu Trauringen eingeschmolzen werden, damit wir sie uns für die Ewigkeit an die Finger stecken können. Sollte jemals der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine Frau sich damit einverstanden erklärt, mich zu heiraten, wird sie spätestens beim Anblick von Baba Sojas Schmuck das Weite suchen. Doch Baba Soja hat nun einmal nicht mehr, was sie mir hinterlassen kann. Alles andere, die Wohnung im Kiewer Zentrum, die Datsche und die gesparten Rubel, die sie Zeit ihres Lebens in Kissen eingenäht hat, haben wir vor vielen Jahren in der Ukraine zurückgelassen. Nur den Schmuck hat sie nach Deutschland herübergerettet, und der ist allemal ein paar Hundert Mark wert. Seit ich in den Stimmbruch gekommen bin, zeigt sie mir immer wieder das Versteck im Schrank, das sie für ihre kargen Schätze eingerichtet hat. Sie öffnet andächtig die Schatullen, holt den Schmuck heraus und erwartet, dass ich ihn bestaune. Jedes Mal muss ich Baba Soja hoch und heilig versprechen, den ganzen Schatz irgendwann meiner Braut zu schenken.

»Ich würde ihn ihr ja selber schenken«, sagt sie dann immer. »Aber so lange werde ich nicht mehr leben, mein Junge. Bald bin ich tot, und du wirst nicht mal um mich weinen …« Das sagt sie übrigens, seitdem ich denken kann.

»Würdest du mich lieben, würdest du dir schnell eine Braut suchen«, fängt sie nun wieder damit an.

»Ach, bis der eine Braut gefunden hat, liegen wir beide unter der Erde!«, winkt Mama ab. »Dabei ist er doch so hübsch! Eine Verschwendung!«

»Ich gebe ihm den Schmuck noch heute, dann geht es bestimmt schneller mit der Braut. Nicht wahr, Rafik?«

»Eine wunderbare Idee«, ruft Mama. »Und diesen Unfug mit den kranken Menschen schlag dir mal schnell aus dem Kopf! Jetzt iss deine Suppe, bevor sie kalt wird. Kalt ist sie nur halb so gesund!«

»Das ist doch völliger Blödsinn …«, bricht es aus mir heraus, und ich setze schon an, um alle gängigen Beweise dafür anzuführen, dass die Inhaltsstoffe einer Hühnerbrühe sich keineswegs verändern, nur weil diese um drei Grad Celsius abkühlt. Doch dann fällt mir ein, dass wir diese Diskussion schon einmal geführt haben und dass Mama, durch welches rhetorische Kunststück auch immer, als Gewinnerin daraus hervorgegangen war.

Außerdem kämpfe ich gerade an einer anderen Front.

»Ist auch egal! Jetzt hör mir doch mal zu, nur ein einziges Mal! Es wäre doch eine gute Sache, ich würde Menschen helfen, die in einer schwierigen Lage sind. Und es bringt mir sicher Pluspunkte bei dem da ein«, sage ich und zeige mit meinem Löffel Richtung Zimmerdecke.

»Pluspunkte! So ein Humbug!«, donnert Mama zurück.

»Aber wärst du denn nicht dankbar für Unterstützung, wenn Baba Soja im Sterben liegen würde?«

»Oj!«, rufen Mama und Baba Soja gleichzeitig.

»Mein eigener Enkel will mich ins Grab bringen!«

»Spinnst du, Rafik, was redest du denn da!«

»Aber nein, ich meine doch nur, wenn es dir nicht gut gehen würde, würdest du dich nicht auch über ein tröstendes Wort, über ein verständnisvolles Ohr freuen?«, versuche ich, mich zu retten.

»Mir geht es ja schon jetzt nicht gut! Und wo bist du mit deinen Ohren? In der Universität und dann noch im Kino und bei Aljoscha und was weiß ich, wo sonst noch. Nie kommst du zeitig nach Hause! Wenn ich sterbe, bist du zu beschäftigt, um auch nur eine Träne zu vergießen!«

»Und jetzt will er auch noch wildfremden Leuten beim Sterben helfen, anstatt für die da zu sein, die ihn am meisten lieben!«, sagt Mama zu Baba Soja, als ob ich nicht da wäre.

Baba Soja nickt. »Iss deine Suppe, bevor sie kalt wird«, zischt sie.

Dann widmet sie sich wieder ihrem Teller, sie fischt mit bloßen Fingern ein Stückchen Hühnerhals aus der Brühe und beginnt, daran zu saugen.

Mama greift siegessicher nach ihrem Löffel. Doch so einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, meinen ganz speziellen Joker für ihre viel gepriesenen Tränendrüsen. Ich senke den Kopf und starre wie versteinert auf die Knödel in meinem Teller. Ich kann hören, wie Baba Soja am Hühnerhals saugt, sie ist beim Rückenmark angekommen, das mag sie am liebsten.

»Es ist nur, ich dachte …«, murmle ich. »Ich dachte, es würde mir helfen zu verstehen, was mit Vater passiert ist.«

Das Traurige ist, dass das noch nicht mal eine Lüge ist. Immer wenn ich an Vater denke, ist da dieser Schmerz, er wandert, ist nicht zu fassen, pocht mal in den Knien, mal im Magen, mal zwischen den Schläfen. Es muss doch etwas geben, das ich tun kann, denke ich immer öfter, irgendetwas, um das alles hinter mir zu lassen, die Gedanken, diese verdammte Traurigkeit. Und dann kam mir diese Idee. Ich könnte Zeit mit Menschen verbringen, die im Sterben liegen … Vielleicht, sagte ich mir, verstehen Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden, mehr vom Tod als andere. Natürlich wissen diejenigen, die bereits gestorben sind, noch besser darüber Bescheid, aber die kann man leider nicht einmal in der Woche für eine Stunde besuchen, um sich mit ihnen zu unterhalten.

Trotz der drei dampfenden Teller auf dem Tisch herrscht plötzlich eisige Kälte in unserer Küche. Mama erstarrt mitten in der wonnevollen Kaubewegung, Baba Soja macht sich nicht die Mühe, den abgenagten Hals langsam in den Teller sinken zu lassen, sie lässt ihn achtlos auf die Tischdecke fallen. Entgeistert starren sie mich an, die zwei Frauen, die mir das Leben geschenkt und mich großgezogen haben, als hätte ich gerade bei einem frühen Landschaftsgemälde von Adolf Hitler die Pinselführung gelobt.

»Diese Leute sind doch krank, oder was meinst du, warum sie sterben! Da holst du dir noch irgendwas. Herpes oder Hepatitis oder … oder Aids!«

Ich habe schon geahnt, dass Mama so etwas sagen wird. Mama und Baba Soja haben kein besonders gesundes Verhältnis zu Krankheiten. Ihre Lieblingslektüre besteht aus der Spalte »Nebenwirkungen« des Beipackzettels von Baba Sojas Herztabletten. Schon beim kleinsten Verdacht auf eine Erkältung haben sie mich Zeit meines Lebens unter eine dicke Daunendecke gesteckt, um mir literweise Hühnersuppe und brühend heißen Tee mit Honig einzuflößen. Natürlich nur, weil ich ihr Ein und Alles bin und sie es nicht ertragen können, wenn es mir schlecht geht. Kalte Füße, nasse Haare und Durchzug stecken unter einer Decke mit gemeinen Bakterien und Viren aller Art, die überall lauern und nur darauf warten, ihren kleinen Rafik zu befallen.

»Du bist jetzt ein erwachsener Mann. Denk einfach nicht mehr daran«, verkündet Mama.

Ich starre sie ungläubig an. Es ist das erste Mal, dass Mama sagt, ich sei erwachsen und ein Mann, wo ich doch sonst immer ihr »kleiner Rafik« bin.

»Man kann nicht immer in der Vergangenheit festhängen, Rafik«, setzt Baba Soja einen obendrauf. Große Worte von einer Frau, die, seitdem ich sie kenne, ausschließlich in der Vergangenheit lebt.

Vielleicht war es doch keine so gute Idee, auf Vaters Tod zu sprechen zu kommen. Als ich noch ein Kind war, hat diese Taktik hin und wieder funktioniert. Es reichte schon, ihn oder den tragischen Vorfall, bei dem er gestorben war, zu erwähnen, und mir wurde ein langer, wehvoller Seufzer zuteil, gefolgt von den Worten:

»Mein armer kleiner Rafik! Armer, armer Junge!«

Das Eis zum Nachtisch hatte ich dann sicher, wo es Eis sonst nur im Hochsommer gab, und dann auch nur eine kleine Kugel.

Mama sieht mich noch immer vorwurfsvoll an. Jetzt erwartet sie, dass ihr kleiner Rafik wieder klein beigibt, so wie immer, so wie letztes Jahr, als ich den Studienplatz in Frankfurt absagte, weil es den beiden das Herz gebrochen hätte, mich nur am Wochenende zu sehen, und wer weiß, ob ich dann überhaupt jemals wieder nach Hause gekommen wäre, denn in so einer großen, fremden Stadt kann ja alles Mögliche passieren. Und da half es auch nicht zu erläutern, dass ich mit Aljoscha eine WG gründen könnte, dass wir uns im Studium gegenseitig helfen würden, denn schließlich waren sie es ja, die wollten, dass ich wie Aljoscha Informatik studierte. Das sei die Zukunft, meinte Mama, ich aber war mir gar nicht sicher, ob es überhaupt noch eine Zukunft geben würde.

»Bald ist sowieso alles egal. Da ist eh Weltuntergang!«, hatte ich trotzig erwidert. Ich war so sauer, dass ich mir fast wünschte, der Millennium-Bug möge wirklich alles im Chaos untergehen lassen. Jetzt wird mir bei dem Gedanken doch etwas mulmig. 1999 neigt sich dem Ende zu, wenige Wochen noch, dann bricht es über uns herein, ein neues Jahrtausend oder das Ende der Welt. Doch Mama ließ sich von solchen Kleinigkeiten noch nie vom Kurs abbringen.

»Ich mache dir gleich Weltuntergang!«, hatte sie geantwortet und mich böse angeschaut. Baba Sojas Herzleiden verschlimmerte sich auch zunehmend, sodass wir sogar zweimal den Krankenwagen rufen mussten. Bis ich das Handtuch warf und den Studienplatz hier in Aachen annahm.

Mama schaut mich immer noch erwartungsvoll an. Ich soll nicken, »Ja, ist gut, das war nur so eine Idee« sagen und weiter meine Brühe löffeln.

»Ja Mama, ist gut, das war nur so eine Idee«, sage ich, ohne aufzublicken. Es gelingt mir nicht, sie anzusehen. Ich konnte Mama noch nie anlügen, doch heute lässt sie mir einfach keine Wahl.

Mama nickt zufrieden. Sie taucht den Löffel in die Suppe, so tief, dass ein ganzer Knödel freiwillig hineinschwimmt und sich in ihren Mund befördern lässt.

Baba Soja schlürft zwei große Löffel Brühe, dann fischt sie in ihrem Teller nach einem »Bauchnabel«, so nennt sie, wohl um mich nicht zu erschrecken, schon immer die schrumpeligen Fleischklumpen in unserer Suppe, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als kleine, zerkochte Hühnerherzen. Ich aber lege demonstrativ den Löffel neben den Teller, sage: »Ich habe keinen Hunger mehr«, stehe schweren Herzens auf und gehe, von erschrockenen, erbosten Blicken begleitet, langsam in mein Zimmer.

Nicht aufzuessen ist die größte Strafe, die ich den beiden angedeihen lassen kann.

2 Die unsichtbare Seite des Urknalls

»Warum sind Sie hier?«, fragt Schwester Margot, wobei sie mich durch die dicken Gläser ihrer Hornbrille eingehend mustert.

Schwester Margot ist eine Barmherzige Schwester vom Heiligen-Soundso-Orden, den Namen des besagten Heiligen habe ich vorher noch nie gehört und konnte ihn mir deshalb auch nicht merken.

»Unser Haus ist in katholischer Trägerschaft, aber wir sind natürlich offen für alle Konfessionen«, hatte sie mich noch im Eingangsbereich aufgeklärt. Dann führte sie mich durch zwei lange Flure und eine Treppe in den ersten Stock. An allen Wänden und auch im Treppenhaus hing ein dürrer Jesus und blickte von seinem berühmten Kreuz erschöpft zu uns herunter. Schwester Margot ist also eine Nonne, und nach allem, was ich über das Christentum und über Nonnen weiß (was nicht viel ist), ist sie quasi mit dem traurigen Knochengerippe von Jesus da oben verlobt, wenn nicht gar verheiratet. Ich versuche, ihr zuzuhören, versuche es krampfhaft, doch sie und ihr Quasi-Ehemann lösen in mir eine ganze Reihe mulmiger Gefühle aus: Ehrfurcht, dicht gefolgt von herkömmlicher Furcht bis hin zu einem undefinierbaren Schuldgefühl, das wohl aus meiner ersten Zeit in der deutschen Schule stammt. Damals wusste ich noch nicht, dass man den monatlichen Gottesdient in der Kirche auch getrost hätte schwänzen können. Ich hatte es gerade aufs Gymnasium geschafft und wollte nichts falsch machen, also ging ich brav mit und kniete mich neben meine katholischen Klassenkameraden und meinen Freund Aljoscha in die Gebetsbänke, die Finger noch feucht vom Weihwasser, mit dem wir uns am Eingang bekreuzigt hatten. Beim Bekreuzigen und auch während des ganzen Gottesdienstes empfand ich eine beißende Schuld gegenüber meinem Volk und all seinen Märtyrern, gegenüber der Jüdischen Gemeinde Aachen, die mich und meine Familie so freundlich aufgenommen hatte, und ganz speziell gegenüber meiner armen, alten Großmutter, die so energisch vor jedem Kreuz zurückweicht, als sei es der Teufel in Person. Kurz gesagt: Ich fühlte mich schrecklich. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, meine Finger nicht wie die anderen zum Beten ineinander zu verschränken, sondern die Hände nur ineinanderzulegen, wie der Sportlehrer es uns beim Volleyball gezeigt hatte. Ich schielte rüber zu Aljoscha, der mit ineinander verschränkten Fingern dasaß. Er hatte es einfacher als ich, seine Mutter war ja zur Hälfte russisch-orthodox – über ihrem Bett hing sogar eine kleine Ikone, ein Erbstück ihrer Großmutter. Ich habe schon länger den Verdacht, dass dieses kleine Bildchen der Grund ist, warum Aljoscha heute in Frankfurt lebt und ich immer noch hier festsitze. Denn welche echte jüdische Mutter lässt schon zu, dass die Frucht ihres Schoßes in die weite Welt hinauszieht! Da kann ja alles passieren, man könnte am Kreuz landen mit Nägeln in den Handflächen und zu allem Übel auch noch eine neue Weltreligion lostreten, die uns Juden vernichten will, es wäre nicht das erste Mal … Aljoscha faltete also die Hände wie ein echter Christ, während ich mir vormachte, ich würde gar nicht zum katholischen Gott beten, sondern nur Volleyball spielen in einer ziemlich finsteren Sporthalle voller Kerzen und Kreuze, in der es mysteriös nach Weihrauch roch. Und jetzt, während ich in dem kleinen Büro des Hospizes St. Martin vor Schwester Margot sitze, kommt es mir so vor, als würde dieser unheimliche Weihrauchgeruch mir wieder in die Nase steigen. Und plötzlich fühle ich mich sehr, sehr schuldig, dass ich überhaupt hier bin, ohne Mamas Wissen und gegen ihren Wunsch. Ich habe ja nicht erwartet, von einer Nonne empfangen zu werden. Als ich anrief und sie sich mit »Schwester Margot« meldete, war ich mir sicher, dass es sich um eine Krankenschwester handelt. Ich weiß wirklich nicht, wie man mit einer Nonne spricht. Diese mittelalterliche Kluft, die strenge Haube auf ihrem Kopf und das große hölzerne Kreuz um ihren Hals irritieren mich. Auf der Liste der Frauen, vor denen ich mich fürchte, stehen Nonnen ganz weit oben, noch vor Mama und sogar vor Rebekka, meiner heimlichen, blauäugigen Liebe.

Und jetzt schaut Schwester Margot mich auch noch an, als hätte ich eines ihrer Kreuze mit dem Abbild ihres Verlobten gestohlen, um es für ein paar Mark auf dem Trödelmarkt zu verscherbeln. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich tatsächlich ertappt und habe plötzlich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Dabei biete ich ihr doch freiwillig und unentgeltlich meine Hilfe als Ehrenamtlicher an.

Ich räuspere mich und huste, um etwas Zeit zu schinden. Soll ich ihr wirklich die ganze Wahrheit erzählen? Dass mein Vater, als ich sieben war, bei der schrecklichsten Reaktorkatastrophe unserer Zeit ums Leben gekommen ist, dass er wahrscheinlich verbrannt ist oder verschüttet wurde oder gar in tausend Stücke gerissen, dass dieses allgemeine Unglück, das sich an jenem Tag über Europa legte, zu meinem ganz persönlichen Unglück geworden ist. Dass sein Tod in meine Zellen eingedrungen ist wie die Radioaktivität in den Boden, dieser Tod, der sich bereits bis in meine Haarwurzeln gefressen hat und mich jetzt schon kahl werden lässt wie einen alten Mann. Und dass ich endlich verstehen will, was genau das ist, was da Besitz von mir ergreift.

Irgendwie habe ich die leise Ahnung, dass dies keine gute Idee ist.

»Weil, ich möchte behöflich sein.«

So ein Mist! Nicht schon wieder! Seitdem wir nach Deutschland gekommen sind, vertausche ich Buchstaben oder Silben, wenn ich nervös bin. Dann sage ich Wörter, die es nicht gibt, und alle lachen. Sogar Schwester Margots Mundwinkel verziehen sich leicht.

»Behilflich, meine ich«, versuche ich, mich zu retten. »Ich bin Student hier an der Uni und habe Freistunden, die ich sinnvoll nutzen will.«

Das klingt hoffentlich glaubwürdig. Das Hospiz befindet sich tatsächlich nur wenige Minuten von meiner Fakultät. Wenn es nicht so wäre, würde ich kaum hier arbeiten können, ohne dass Mama Wind davon bekäme. So kann ich die Zeit zwischen zwei Vorlesungen nutzen, immer mittwochs, da habe ich zwischen zwölf und halb vier eine große Lücke. Doch Schwester Margot scheint das nicht zufriedenzustellen.

»Was wir hier tun, ist keine leichte Arbeit. Es kann sehr belastend sein, wenn man keine Erfahrung hat. Sind Sie denn jemals mit todkranken Menschen in Kontakt gekommen?«

Da muss ich nicht lange überlegen.

»Ja«, nicke ich. »Meine Großmutter. Sie liegt schon sehr lange im Sterben.«

»Was meinen Sie mit sehr lange?«

»Eigentlich schon immer.«

»Ein Pflegefall?«

»Kann man so sagen.«

»Das ist nicht ganz dasselbe.«

Wenn Schwester Margot nur wüsste!

»Diese Arbeit kann nicht jeder machen«, fährt sie fort. »Das müssen Sie wissen.«

»Ich glaube, ich kann es!«, beteure ich.

»Glauben ist gut«, sagt sie nachdenklich und rückt ihre Brille zurecht.

Ich erfahre, dass Schwester Margot das Hospiz leitet und dass sie vor allem als Seelsorgerin tätig ist, das ist der eigentliche, wichtige Teil ihrer Arbeit. Dass es auch Leute für die Pflege der Gäste gibt und jemanden für die Hauswirtschaft und mehrere Ärzte, die täglich ins Haus kommen.

»Alles, was man braucht, um unsere Gäste auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Aber Sie können sich ja selbst ein Bild machen, kommen Sie, ich zeige Ihnen erst mal das Haus, dann sehen wir weiter.«

Wir beginnen im ersten Stock. »Die Menschen kommen hierher, um in Würde zu sterben«, eröffnet Schwester Margot den Rundgang. In Würde sterben. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das wohl geht, ob es überhaupt möglich ist. Es geschieht in einem Gebäude, das eigens für diesen Zweck erbaut worden ist, mit großen Fenstern, die zu einer öffentlichen Parkanlage hinausgehen, in einem von fünfzehn Einzelzimmern, die auf zwei Stockwerke verteilt sind. Wir betreten so ein Zimmer, das gerade frei geworden ist. Ob der Geist des letzten Bewohners noch da ist?, schießt es mir durch den Kopf, doch ich verscheuche den Gedanken wieder. Es ist schon sehr lange her, dass mir zum letzten Mal ein echter Geist erschienen ist, und ich denke nicht allzu gern daran zurück. Der Raum ist eine Mischung aus Krankenhauszimmer und Mittelklassehotel, mit Gardinen, die dasselbe Muster haben wie der Bettüberwurf und die Kissen, mit einem Fernseher, der von der Decke hängt, und einem behindertengerechten Duschklo mit einem großen Spiegel über dem Waschbecken. Will man wirklich so einen riesigen Spiegel im Bad haben, frage ich mich, wenn man kurz davor ist, zu sterben und höchstwahrscheinlich so aussieht, als wäre man schon längst tot? Wie so jemand tatsächlich aussieht, weiß ich nicht, denn wir haben auf unserem Rundgang noch keinen einzigen Bewohner getroffen. Die ganze Zeit schon hatte ich damit gerechnet, dass uns jemand entgegengeistert, jemand sehr krankes, ein Fast-Phantom in einem Rollstuhl, mit langen Schläuchen in Mund und Nase und dem aufflackernden Tod in den müden Augen. Doch es ist niemand da, die Gänge sind leer. Im ganzen Haus herrscht Stille. Vielleicht gehört auch das zum in Würde sterben, überlege ich und muss an den Lärmpegel bei uns zu Hause denken: das ewige Töpfeklappern in der Küche, Mamas Befehlston, wenn sie die Einkaufsliste diktiert oder mich zum Staubsaugen abkommandiert, das Brummen des Staubsaugers und im Hintergrund der Fernseher, den Baba Soja immer lauter dreht, bis er nicht mehr im Hintergrund ist – das alles noch übertönt von Mamas Gebrüll aus der Küche, ich hätte die Ecke hinter dem Kühlschrank vergessen. Kein Ort zum Sterben, schießt es mir durch den Kopf, und noch weniger ein Ort zum Leben!

»Das hier ist unsere Küche«, reißt Schwester Margot mich aus meinen Gedanken. Es ist ein großer, offener Raum mit einer Theke und mehreren Tischen, wie in einem kleinen Bistro. »Wir haben eine Speisekarte und eine Tageskarte. Wir kochen für jeden Gast frisch, auch auf Wunsch, wenn es geht!«, sagt Schwester Margot stolz. »Wir versuchen, unseren Gästen nach Möglichkeit jeden Wunsch zu erfüllen, und der Wunsch nach gutem Essen steht bei den meisten ganz weit oben.«

»Kann ich mir denken!«, murmele ich. In meiner Kultur steht Essen grundsätzlich immer an erster Stelle. Angesichts der endlosen Gebote und Verbote, was man essen darf und was nicht, wie man was zubereitet und von welchem Geschirr und mit welchem Besteck man es zu sich nimmt, könnte man meinen, Essen sei das zentrale Thema des Judentums. Nicht, dass sich bei uns zu Hause jemand an die Kaschrut-Vorschriften halten würde. Da herrscht nur ein Gesetz: koscher ist, was Mama oder Baba Soja mit dem Fleiß ihrer liebenden Hände für mich zubereitet haben.

Schwester Margot führt mich einen Gang entlang, vorbei an einem Spielzimmer. »Für die Enkel. Die meisten unserer Gäste sind um die siebzig oder noch älter.« Es geht vorbei an einem Musikzimmer mit einem Keyboard und einer Gitarre, weiter über den Gang bis zur Treppe. Wir begegnen niemandem, abgesehen von Jesus, aber der ist hier ja sozusagen von Natur aus allgegenwärtig.

»Und jetzt gehen wir noch in den Aufenthaltsraum«, informiert mich Schwester Margot. Ich hole tief Luft, ich gehe davon aus, dass nun mein erstes Zusammentreffen mit dem Tod wohl unvermeidlich sein wird. Wir durchqueren die Eingangshalle, Schwester Margot öffnet eine Tür und betritt den Raum, ich folge ihr. Es ist ein großes Zimmer mit mehreren Tischen und einer Reihe Stühle, einer Fernsehecke mit Sofa und etwas lokaler Kunst an den Wänden, es erinnert an einen vergessenen Konferenzraum in einem alten Hotel.

»Hier halten sich die Gäste also auf«, sage ich, um irgendwas zu sagen.

»Ja, das kommt vor«, nickt Schwester Margot. »Aber zur Mittagszeit schlafen die meisten oder ruhen sich auf den Zimmern aus. Darum habe ich jetzt auch Zeit für Sie. Kommen Sie, ich zeige Ihnen noch einen Raum, dann muss ich mich um den Schichtwechsel kümmern.«

Ich folge ihr bis zum Ende des Flures. Wir bleiben vor einer verschlossenen Tür stehen, auf der in grasgrünen verzierten Buchstaben »Raum der Stille« steht. Vor der Tür steht ein Paar alter, abgelaufener Turnschuhe.

»Oh, es scheint jemand drin zu sein«, flüstert Schwester Margot. »Das ist unser Rückzugsort, zum Beten und In-sich-Gehen. Wenn wir ganz leise sind, können wir schnell einen Blick hineinwerfen.«

Ich nicke und presse die Lippen zusammen. Schwester Margot drückt langsam die Klinke herunter und schiebt vorsichtig die Tür auf. Ich erhasche einen Blick in den Raum, eine Wand, verziert mit zarten grünen Sprenkeln, grün wie die Hoffnung – nur worauf, ist die Frage. An einer anderen Wand steht ein kleiner Altar, über dem ein großes hölzernes Kreuz mit einem ganz besonders leidenden, ehrfurchteinflößenden Jesus hängt, drum herum stehen ein halbes Dutzend weißer brennender Kerzen auf hohen Ständern. Ich nehme sie nur am Rande wahr, mein Blick bleibt an etwas anderem heften, etwas Strahlendem, Rotem, das diese Oase des Friedens sprengt wie der Urknall. Es ist das längste, leuchtendste Urknallhaar, das ich jemals gesehen habe. Die schmale Person, zu der es gehört, sitzt im Schneidersitz auf einem großen Kissen, mit dem Rücken zu uns und dem Gesicht zum Altar, sie hat die Ellenbogen auf ihr Knie gestützt und die Finger zu einem umständlichen »O« geschlossen. Von der unsichtbaren Seite des Urknalls geht etwas aus, mehr eine Vibration als ein Geräusch: ein sehr leises und doch zu vernehmendes »MMMMMMM«, das sich im Raum ausdehnt wie das Universum. Kaum ist es zu mir vorgedrungen, verstummt es auf einen Schlag, als Schwester Margot die Tür wieder zuzieht.

»Ach ja, so eine positive Person!«, murmelt sie. »Tragisch, in dem Alter! Aber was sag ich, es ist immer tragisch…«

Wir stehen wieder in der Eingangshalle. Ich nicke, versuche zu lächeln und stammle vor mich hin:

»Es ist wirklich ein sehr schönes … Hospiz … Haus … ich kann immer mittwochs, also … das ist natürlich Ihre Entscheidung …«

»Also gut«, erbarmt sich Schwester Margot endlich. Zum Glück macht sie das ja hauptberuflich. »Wenn Sie bereit sind, regelmäßig zu kommen, sagen wir, einmal die Woche, und dann auch für zwei oder drei Stunden, denn Verbindlichkeit ist uns hier sehr wichtig, dann können wir es versuchen. Sie werden in der Küche anfangen, unserer Tina von der Hauswirtschaft beim Kochen zur Hand gehen. Sie müssen wissen, wir können Sie nicht einfach so auf die Gäste loslassen, auch um Ihretwillen. Da braucht man schon etwas Erfahrung, das kann nicht jeder, wie gesagt, man muss schauen, wie man damit klarkommt.«

Ich nicke und versichere ihr, dass ich natürlich gerne in der Küche anfange, mit Essen kenne ich mich ja zum Glück gut aus, da wird das mit dem Kochen schon klappen.

»Warten Sie mal!« In einer Ecke der Eingangshalle steht ein Ständer mit Flyern und Broschüren.

Schwester Margot holt ein schmales Heftchen und reicht es mir. »Sterben für Anfänger« steht auf dem Umschlag.

»Ein blöder Titel, wirklich!«, sagt sie. »Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber der Inhalt ist hilfreich, lesen Sie mal rein.«

Ich bedanke mich mehrere Male und verabschiede mich so höflich, wie ich nur kann. Dann gehe ich zur Tür hinaus, durch den Park und über die Straße, zurück zur Uni. Ich hole mir einen Kaffee aus dem Automaten und setze mich schon mal in den leeren Vorlesungssaal, in einer halben Stunde beginnt Lineare Algebra. Ich hole das Heftchen hervor, nippe am Kaffee und beginne zu lesen. Doch ich kann mich nicht konzentrieren, die Wörter bleiben eindimensional, dringen nicht zu mir durch. Und dann, plötzlich, springt mich ein Buchstabe nach dem anderen an, sie werden ganz groß und wieder ganz klein, und dann wirbeln sie alle, wie von einem Sturm erfasst, durcheinander, beschreiben Kreise, Parabeln und Sinuskurven, ziehen sich zusammen zu einem Haufen von unendlicher Dichte, zu einem einzigen Punkt, der in einem feuerroten Urknall explodiert. Gebannt starre ich ins Heft und kann nicht aufhören, mich zu fragen, was sich wohl auf der anderen Seite des Urknalls verbirgt.

3 Der wahre Zweck einer Kippa

Obwohl ich immer noch ziemlich sauer auf Mama und Baba Soja und ihre grenzenlose Sturheit bin, lasse ich es mir nicht nehmen, die beiden zum Freitagabendgottesdienst in die Synagoge zu begleiten. Seit wir in Deutschland sind, ist das eine Art Familientradition. Früher, in der Ukraine, hat niemand von uns auch nur einen Fuß in ein Gotteshaus gesetzt. Und obwohl Baba Soja jeden Freitag ihren besten Rock hervorkramt, behauptet sie an allen anderen Wochentagen immer, dass es keinen Gott gibt. Denn was für ein Gott lässt zu, dass grausame Nazis unschuldige jüdische Kinder bei lebendigem Leib ins Feuer werfen oder in der Gaskammer ersticken lassen? An so einen Gott möchte sie einfach nicht glauben, und wenn sie nicht an ihn glaubt, dann gibt es ihn auch nicht. Mamas Beziehung zu Gott ist eher eine pragmatische: Für sie ist Gott mal die höhere Instanz, um derentwillen ich dies oder jenes sein lassen soll, mal der Sündenbock, wenn etwas nicht so klappt, wie sie will, und am Freitag ist er eben ein Vorwand, um sich herauszuputzen und sich in der Synagoge mit anderen jüdischen Frauen ihres Schlages zu treffen.

Und mein Verhältnis zu Gott? Es ist kein besonders gutes. Einerseits hat er mir meinen Vater genommen, obwohl ich ihn wirklich sehr gebraucht hätte. Es ist unwahrscheinlich, dass ich ihm das jemals verzeihen werde. Andererseits will ich es mir auch nicht ganz mit Gott verscherzen, schließlich will ich nicht, dass wieder etwas Schlimmes passiert, mit Mama oder Baba Soja oder eben mit mir. Darum versuche ich, ihm aus dem Weg zu gehen, so gut ich kann. Zugegeben, ein Gottesdienst ist vielleicht nicht der beste Ort, um das zu tun, aber ich habe meine Gründe.

Früher war der Schabbat in der Synagoge für uns Kinder ein Indoorspielplatz der etwas anderen Art. Das war Anfang der Neunzigerjahre, die meisten von uns waren gerade erst aus der zerfallenden Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Alle hatten wir unsere Heimat, unsere Freunde und einen Großteil unserer Familie zurückgelassen, wir mussten bei null anfangen, Deutsch lernen, Anschluss finden, irgendwie in der neuen Schule klarkommen. Wir saßen alle im selben Boot, und das nahm jeden Freitag Kurs auf die Jüdische Gemeinde. Aljoscha und ich hatten unsere Bar-Mizwa noch nicht gefeiert, und so waren wir für Gott noch nicht relevant und durften uns schon während des Gottesdienstes zum Spielen in die anderen Räume der Synagoge verziehen. Aus Anstand warteten wir etwa zehn Minuten, dann schlichen wir davon und folgten den anderen Kindern in den Speisesaal. Die Vorhänge waren stets zugezogen, und der Raum lag in einem geheimnisvollen Dämmerlicht. Auf den weißen Tischdecken stand schon das Schabbatessen bereit: Salate mit Mayonnaise, in Scheiben geschnittene Gurken und Tomaten mit Dill, Challa-Brot und einige Flaschen koscheren Weins – an hohen Feiertagen sogar Wodka. Kurz gesagt: Die Tische waren gedeckt wie bei einer herkömmlichen sowjetischen Geburtstagsfeier. Das kostenlose Essen war ja mit ein Grund, warum der Gebetsraum jeden Freitag so voll wurde. Ich weiß nicht, warum bei meinem Volk alles immer durch den Magen geht. So besuchte ich zum Beispiel jahrelang freiwillig den jüdischen Religionsunterricht, nur weil es am Ende Marmorkuchen und Cola gab. Freitags gab es für uns Kinder statt Cola nur Traubensaft, doch dafür schmeckte das weiße süßliche Challa-Brot, das man mit einer Prise Salz bestreute, wirklich köstlich. Und während die Erwachsenen sich nebenan beim Gebet die Füße in den Bauch standen, bestaunten wir Kinder schon mal die üppig gedeckten Tische. Es war immer etwas Besonderes, vor allen anderen im Speisesaal herumzuschleichen. Wir fühlten uns wie auserwählte Kundschafter auf verbotenem Territorium. Natürlich waren Aljoscha und ich nicht allein. Die Mädchen verkrochen sich in die hintere Ecke des Raumes unter einen der Tische, wo sie ihre Mädchenspiele spielten. Wir, die Jungs, schlichen gern um den vordersten Tisch herum, dort, wo wir später zusammen mit dem Kantor stehen würden, um gemeinsam das Brot zu segnen. Natürlich war die Versuchung groß, jetzt schon ein Stück von dem Challa-Zopf zu stibitzen. Doch das hätten wir niemals gewagt. Stattdessen spielten wir mit den brennenden Kerzen herum, hielten unsere Finger über die Flammen und zogen sie erst wieder weg, wenn sie schwarz wurden oder wir uns verbrannten. Dann spielten wir Fangen, indem wir um den Tisch herumrannten und an den Stühlen rüttelten, bis jemand von den Erwachsenen hereinkam und uns ausschimpfte, wir sollten gefälligst Ruhe geben, bis das Gebet vorbei war.

Den Segensspruch für das Brot kannten wir schon lange auswendig, trotzdem ließ Golan es sich nicht nehmen, ihn jedes Mal vorzusagen. Golan, unser Kantor, ist ein Greis, seitdem ich ihn kenne. »Alt« ist für ihn einfach nicht das richtige Wort, er scheint einer grauen Urzeit entsprungen zu sein, und wenn ich ihn mir heute so angucke, wie er immer noch jeden Freitag vorne steht und Gebete aus der Thora singt, dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass er wahrhaft unsterblich ist. Zumindest wird mir angesichts seiner hageren, schrumpeligen Gestalt klar, wie viel Macht der Geist über den Körper haben muss. Golan ist durch die Hölle der Lager gegangen, und als er geschunden und völlig abgemagert, doch immer noch lebendig herauskam, muss er eisernen Willens beschlossen haben, einfach nicht zu sterben. »Wenn die Nazis es nicht geschafft haben, mich umzubringen, warum sollte es dann der Zeit gelingen!«, muss er sich gesagt haben. Und heute ist er immer noch da, ein ewiger Greis mit riesigen behaarten Ohren. Er ist aus unserer Gemeinde nicht wegzudenken, und wenn wir am Freitag die Synagoge betreten, ist es ein bisschen so, als kämen wir zu ihm nach Hause, in sein persönliches Reich. Trotzdem darf man nicht erwarten, von ihm empfangen zu werden, denn er ist immer der Erste im Gebetssaal, wo er sich wahrscheinlich schon im Voraus bei Gott über sein Publikum beschwert: die Männer, die kein Wort Hebräisch verstehen und immer noch kein einziges Gebet mitsingen wollen, und die Frauen auf ihrem Balkon, denen nichts Besseres einfällt, als schon während des Gottesdienstes den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen.

Während ich Mama und Baba Soja an der Garderobe aus ihren Mänteln helfe, spähe ich verstohlen in den Vorraum, in der Hoffnung, sie zu entdecken. Die Chancen stehen gut, dass sie kommt, denn sie lässt den Gottesdienst nur selten ausfallen, eigentlich nur in den Schulferien, wenn sie mit ihren Eltern verreist, aber diese sind zum Glück gerade zu Ende.

»Na, schielst du wieder nach deiner Schickse?«, stichelt Mama, während sie sich aus dem Mantel schält.

»Mama!«, zische ich und werde sofort rot.

»Was der Junge nur an ihr findet!«, wendet Mama sich an Baba Soja, die nachsichtig die Schultern hebt.

»Und nenn sie nicht Schickse!«, flüstere ich, setze mir hastig eine Kippa auf und folge den beiden in den Vorraum. Da vorne, da steht sie, zwischen ihren Eltern. Ich muss zugeben, sie sieht wirklich aus wie eine Schickse, nämlich einfach nur umwerfend. In jedem Fall ist sie die einzige echte Blondine im Raum, vielleicht ist sie, abgesehen von ihrer Mutter, die einzige echte Blondine, die jemals unsere Synagoge betreten hat. Sie hat wunderschöne, riesengroße blaue Augen, umrandet von derart dichten schwarzen Wimpern, dass sie sich damit ihre blonden Augenbrauen kämmen könnte, wenn sie wollte. Sie ist so anders als alle jüdischen Mädchen, die ich kenne, anders als Mama und Baba Soja und die anderen Mamas und Baba Sojas mit ihren Töchtern und Enkelinnen. Ich vergöttere sie. Abgesehen von den Wimpern ist das Einzige, was sie von ihrem Vater hat, der jüdische Name.

Rebekka.

Rebekka Golan.

Sie ist die Enkelin des Kantors, und sie kommt jeden Freitag, um ihren Großvater zu sehen. Es gibt viele Gerüchte über die interfamiliären Verhältnisse der Golans. Es heißt, der Kantor habe seine ganze Familie im Lager verloren, seine Eltern und Geschwister, seine Frau und eine kleine Tochter, die damals erst fünf oder sechs Jahre alt gewesen ist. Nach der Befreiung habe er einige Zeit in Holland gelebt, wo er seine zweite Frau traf, eine junge holländische Jüdin, die den Krieg überlebt hatte, indem sie sich jahrelang im Keller einer Mädchenschule versteckt hielt. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Und dann kommt der Teil, der stets mit einer großen Prise geheuchelten Mitleids herumerzählt wird: Da wagt es tatsächlich der jüngste Sohn, eine Deutsche zu heiraten! Nach allem, was die Nazis seinem Vater angetan haben! Und Golan kann nichts dagegen tun. Lange Zeit soll er sich geweigert haben, die Ehe zu segnen, das Haus seines Sohnes überhaupt zu betreten. Erst als die Enkelin geboren wurde, soll er seinen Sohn wieder besucht haben. Rebekka aber liebt der Kantor abgöttisch, und manche munkeln, der Grund dafür sei, dass sie ihn – welche Ironie des Schicksals! – an seine von den Nazis ermordete Tochter erinnert. Jedenfalls kommt Rebekka, seit sie ein Kind ist, jeden Freitag mit ihrem Vater zum Gottesdienst. Ihre Mutter haben wir letztes Jahr zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, der Kantor hatte ihr wohl Hausverbot erteilt, bis sie sich endlich dazu entschloss, zum Judentum überzutreten.

»Übertreten, an so was glaub ich nicht. Das Judentum wird über die Mutter vererbt, und basta!«, sagt Mama immer, wenn ich versuche, ihr zu erklären, dass Rebekka und ihre Mutter nach ihrem Giur vor dem jüdischen Gesetz nicht weniger jüdisch sind als sie selbst.

Ich kenne Rebekka seit Jahren, sie hat mit den anderen Mädchen in der hintersten Ecke des Speisesaals gehockt und mit einem Ring aus dem Kaugummiautomaten »Taler, Taler, du musst wandern« gespielt. Wirklich bemerkt aber habe ich sie erst vorletzten Winter, als sie auf hohen Hacken und in einem für einen Gottesdienst eigentlich viel zu kurzen Rock vor mir stand und mich mit ihren strahlenden Augen ansah.

»Hallo!«, hatte sie gesagt und mich zur Seite gezogen. Sie lehnte sich zu mir, ganz nah, viel näher, als es ein Mädchen jemals zuvor getan hatte, und hauchte ihren herrlichen Atem in mein Ohr.

»Sag mal, Rafik, du bist doch schon achtzehn, oder?«

Die Röte schoss in mein Gesicht wie eine göttliche Plage, und mein Mund war so trocken, dass das jüdische Volk ohne Weiteres vierzig Jahre lang darin hätte umherwandern können.

Ich nickte nur, war wie auf stumm geschaltet.

»Kannst du mir einen Riesengefallen tun?«, zwitscherte sie. »Eine Freundin von mir, die hat heute Geburtstag, und da wollten wir eine Flasche Wein besorgen. Meinst du, du kannst mir dabei helfen?«

Die Enkelin des Kantors ging also am Schabbat feiern, und sie betrank sich auch noch. Dabei war sie doch erst fünfzehn! Aber was sollte ich tun? Sie hatte einfach die größten blauen Augen in der Geschichte der jüdischen Frau.

»Ich versüchte … suche … ich meine … ich versuch’s …«, stotterte ich.

Sie strahlte. Dann hauchte sie mir schnell Anweisungen ins Ohr, wo und wann wir uns nach dem Gottesdienst treffen würden, und eilte auf ihren Balkon.

»Ich gehe noch eine Runde spazieren!«, sagte ich, als ich Mama und Baba Soja an diesem Abend zu Hause abgeliefert hatte.

»Es ist eiskalt draußen! Du holst dir noch den Tod!«, protestierte Mama sofort.

»Ich habe meinen Schal!«, argumentierte ich.

»Es ist schon dunkel, da wirst du noch überfallen!«, mischte Baba Soja sich ein.

»Ich bin achtzehn und tue, was ich will!«, sagte ich. Nein, ich glaube, ich habe es geschrien. Denn Mama und Baba Soja starrten mich mit einer Mischung aus Verwunderung und Hohn an. So etwas hatten sie nicht erwartet.

»Aber nur eine halbe Stunde!«, feilschte Mama. Sie muss einfach immer das letzte Wort haben.

Rebekka wartete bereits vor dem Laden. Im Handumdrehen schleppte sie zwei Weinflaschen und eine beträchtliche Ladung Feiglinge zur Kasse.

»So war das aber nicht abgemacht!«, murmelte ich.

»Wir sind doch so viele, das schaffen wir!«, winkte sie ab. Ich Trottel nahm an, sie meinte mich! Schnell zog ich den Ausweis aus dem Portemonnaie. Ich bestand sogar darauf zu zahlen.

»Und, wo gehen wir hin?«, fragte ich wagemutig.

»Wie? Oh, ach so. Entschuldige, Rafik, das ist ein reiner Mädchenabend. Aber beim nächsten Mal bestimmt!«

»Oh, ja, klar, kein Problem. Ich muss sowieso nach Hause, sonst erkühle, also, erkälte ich mich noch.«

»Danke noch mal«, rief sie und stöckelte davon.

Natürlich hat es kein nächstes Mal gegeben. Und selbstverständlich weiß ich, dass sie mich nur ausgenutzt hat. Doch seitdem grüßt sie mich wenigstens jeden Freitag, und wenn ich mir viel Mühe gebe, dann schaffe ich es sogar, mir einzureden, dass ihr Lächeln frei von Hohn ist.

Doch jetzt, während ihr Großvater die Stimme für das erste Gebet erhebt, ist mir wieder, als spürte ich ihren spöttischen Blick deutlich im Nacken. Ich stelle mir vor, wie sie vom Balkon aus buchstäblich auf mich herabsieht, und selbst der kleinste Versuch, meinen Geist über das Irdische zu erheben, scheitert kläglich. Es ist ja auch nicht so, dass ich zum Beten herkommen würde. Wie gesagt, ich gehe dem da oben lieber aus dem Weg. Ich blinzle und lasse die Augen nur halb geöffnet, wende meine Gedanken von ihm ab und stelle mir vor, wie ich nach dem Gottesdienst zu Rebekka gehe und sie frage, ob wir den gemeinsamen Abend bald mal nachholen wollen. Wir verabreden uns in einem Café und reden den ganzen Abend über ihr Abitur und mein Studium und ihre Zukunftspläne und Schach und ihre Freundinnen und darüber, wie schön ihre Augen sind. Die ganze Zeit über brennt auf dem Tisch eine Kerze, in die ich den Finger halte, wie damals im halbdunklen Speisesaal. Sie ist hin und weg von meinen übermenschlichen Fähigkeiten und lädt mich zu sich nach Hause ein. Ich lerne ihre Eltern näher kennen, ihre Mutter ist wirklich eine sehr nette Frau, und ihr Vater behandelt mich vom ersten Augenblick an wie seinen Schwiegersohn, und das werde ich dann auch, der Schwiegersohn von Rebekkas Vater, nämlich indem ich sie heirate. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch das ist sie nicht, das ist sie nie. Immer, wenn es am schönsten ist, geschieht plötzlich etwas Schreckliches, ein Sturz, ein Unfall, Blut auf Rebekkas Brautkleid, Krankenwagensirenen übertönen die grausame Melodie von November Rain. Ich versuche, sie zu retten, doch Rebekka stirbt, jedes Mal, und ich kann nichts, absolut gar nichts dagegen tun.

Das Schlimmste aber ist: Während diese Bilder durch meinen Kopf laufen wie durch einen Videorekorder, spüre ich den Blick meiner Mutter, der sich an meinem Hinterkopf entlangtastet und zu ergründen versucht, was unter meiner Kippa vor sich geht. Warum ist es bei uns Juden nur so, dass die Frauen den Männern stets im Nacken sitzen? Nie bleibt man unbeobachtet, nicht mal während des Gottesdienstes! Ob Gott auch eine Mutter hat, die ihn ständig von einem Balkon aus beobachtet? In diesem Moment bin ich heilfroh, die Kippa auf dem Kopf zu haben. Ich habe seit Längerem die Vermutung, dass das Mützchen gar nicht dazu da ist, unsere Ehrfurcht vor Gott auszudrücken. Nein, wir tragen sie nur, um während des intimen Zwiegesprächs mit Gott unsere kargen, halb kahlen Hinterköpfe vor den bohrenden, argwöhnischen Blicken der Frauen auf dem Balkon zu schützen. Damit sich wenigstens ein untertassengroßer Teil von uns eine Dreiviertelstunde lang ihrer uneingeschränkten Kontrolle entziehen kann.

4 Tante Ritas ruiniertes Sofa

Es gab nicht diesen einen Tag, an dem Vater aus unserem Leben verschwand. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich heute daran zurückdenke. Vielleicht liegt das daran, dass es nie eine richtige Beerdigung gab und ich nie die Möglichkeit hatte, mich endgültig von ihm zu verabschieden. Denn wir haben Vaters sterbliche Überreste nie zurückbekommen, wahrscheinlich, weil es keine Überreste gab oder weil diese so stark radioaktiv verseucht waren, dass man sie gleich einbetoniert und mit dem Rest des Kraftwerks begraben hat. Vaters Tod war für mich ein graduelles Verschwinden, als hätte er sich langsam aufgelöst wie ein Nebel, nur aus der Ferne sichtbar und beim Näherkommen langsam seine Form verlierend. Natürlich erzählte Mama mir nicht sofort von seinem Tod. Vielleicht wusste sie es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, Vater war ja auf Geschäftsreise, und da kam es auch schon mal vor, dass er nur alle zwei oder drei Tage anrief. Wir erfuhren, wie alle anderen auch, erst einige Tage nach dem Super-GAU