Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Berger und Tamara Bieger

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Kriminalhauptkommissar Berger kehrt nach langer Krankheit in den Dienst zurück und untersucht den Unfalltod eines Argentiniers, der im Hotel »Schatzhauser« am Rand des Nationalparks gewohnt hat. Dabei stößt er auf eine dunkle Geschichte: einen bis heute ungeklärten zehnfachen Mord im Nordschwarzwald am Ende des Zweiten Weltkriegs. Als in der Nähe des Hotels Tote mit einer Bibelseite im Mund gefunden werden, ermittelt Berger wieder zusammen mit seiner Kollegin Tammy. Dabei stoßen sie auf Gegner, mit denen niemand gerechnet hat …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

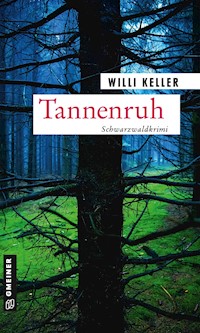

Willi Keller

Tannenruh

Schwarzwaldkrimi

Zum Buch

Abgründig Kriminalhauptkommissar Berger kehrt nach langer Krankheit in den Dienst zurück. Das Management der Wiedereingliederung sieht vor, dass er zunächst einen leichten Fall übernimmt. Er muss den Unfalltod eines Argentiniers untersuchen, der im Weißtannenhotel »Schatzhauser« am Rand des Nationalparks gewohnt hat. Bei seinen Ermittlungen stößt Berger auf eine dunkle Geschichte der Region: Der Argentinier hat sich für einen bis heute ungeklärten zehnfachen Mord am Ende des Zweiten Weltkriegs interessiert. Als Berger in der Hotelbibliothek eine alte Elberfelder Bibel mit fehlenden Seiten entdeckt und kurz darauf Tote mit einer Bibelseite im Mund gefunden werden, sind er und seine Kollegin Tammy voll gefordert. Die Fälle erinnern an die Taten der christlichen Terrorgruppe, nach der noch immer gesucht wird. Berger und Tammy stoßen auf Verbindungen zwischen den Fällen und dem Hotel »Schatzhauser« – und auf Gegner, mit denen niemand gerechnet hat.

Willi Keller – Autor und ehemaliger Nachrichtenredakteur des SWR – sammelt Sagen, die er seit den 1980er-Jahren in mehreren Büchern veröffentlicht hat. Er liebt das Erzählen, die Fantasie und die Ortenau. Mit »Tannenruh« legt er seinen zweiten Kriminalroman vor.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Christine Braun

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © pip / photocase.de

ISBN 978-3-8392-6600-7

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

»Sehnsucht nach der Waldgegend« war es nicht, was ihn trieb. Dieser Wald mit seinen Geheimnissen, seinen bedrohlichen Bäumen, seiner tiefen Dunkelheit wühlte ihn jedes Mal auf, wenn er in ihn drang.

Er schaute nach oben. Am trüben Himmel kreiste in regelmäßigen Bahnen ein Raubvogel. Er hatte ihn schon häufiger beobachtet. Die Brust des Tieres zierte ein helles Band. Manchmal blieb er stehen, um dem Raubvogel mit seinen breiten Flügeln zuzuschauen. Dessen ruhige, ästhetische Bewegungen, die einem entspannenden Tanz mit ausgebreiteten Armen glichen, beeindruckten ihn. Die Natur schuf die besten und schönsten Choreografien. Nur bei ein paar wenigen Tänzen hatte er sich von der Tierwelt inspirieren lassen. Warum hatte er nicht intensiver Vögel und andere Tiere studiert, ihre Art, sich zu bewegen? Diese späte Erkenntnis setzte ihm zu, weil sie ihm bewusst machte, dass sein Zeitkonto immer kleiner wurde. Er hatte sich zu sehr der Tradition verbunden gefühlt, obwohl er neuen Stilrichtungen und Ideen gegenüber aufgeschlossen war. Zu Hause musste er sich unbedingt mit dem Thema Choreografie der Natur auseinandersetzen. Zu Hause? Seit seiner Ankunft hier fragte er sich jeden Tag: Wo war eigentlich sein Zuhause? Dort über dem großen Meer oder hier in diesem dunklen Wald? Er konnte diese Frage bis heute nicht beantworten.

Der Raubvogel drehte weiter seine Runden. War es sein Schutzvogel, der seine Schritte überwachte? Hoch über den Bäumen stieß er plötzlich einen Schrei aus. Er ähnelte dem Miauen einer Katze. Ein weiterer Schrei folgte, der wie eine Warnung klang. Vor was wollte ihn der Vogel warnen? Der Schrei hatte ihn aufgeschreckt. Als mahne ihn das Tier, schnell umzukehren. Er wunderte sich, dass ihn die Schreie bisher nicht beeindruckt hatten. Er hatte sie doch nicht zum ersten Mal gehört. Meistens versank er bei seinen Waldläufen so sehr in Gedanken, dass sich alles nach innen richtete und das Außen verschwamm.

Er schaute auf seine Armbanduhr. Die Zeit drängte zur Rückkehr. Rund fünf Kilometer musste er gehen. Als er aufblickte, war nichts mehr von dem Vogel zu sehen. Einzelne Schneeflocken sanken langsam vom Himmel herab. An der Rezeption im Hotel hatte man ihm gesagt, am späten Nachmittag oder frühen Abend werde es schneien. Im April sei das hier oben nicht ungewöhnlich. Er sah sich noch einmal um. Hier hatte er gelebt bis zu jener Aprilnacht 1945. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. In dieser kleinen Siedlung war er zur Welt gekommen. Vergeblich hatte er gehofft, beim Anblick der vier Häuser werde die Vergangenheit wieder wach. Nichts geschah in seinem Kopf. Kein Bild tauchte auf, kein Mensch, keine Mutter, kein Vater, keine Geschwister, keine Tanten, keine Onkel, keine Nachbarn. Keine Innenansichten seines Elternhauses. Keine Rückblende. Keine Gefühle. Eine Begegnung, die nichts auslöste.

Sie hatten ihm alles weggeschossen in jener Nacht: die Familie, die Erinnerung, das Lächeln. Das Lächeln? Hatte er jemals gelächelt? Oder gelacht? Hatte er mit seinen Geschwistern gespielt, mit den Nachbarkindern? Wie viele Menschen hatten in dieser Siedlung gelebt? Wie waren sie miteinander umgegangen? Hatten sie sich gut verstanden? Wer hatte in jener Nacht geschossen? Und warum?

Fragen eines verstörten Rückkehrers, wie er sich sah, die niemand beantwortete. Auch nicht der junge Historiker. Wobei er sich korrigieren musste. Der junge Historiker wusste sicher mehr als andere über diese Gegend und jene Nacht. Denn er hatte angedeutet, dass er ihm möglicherweise weitere Einzelheiten mitteilen könne. Die Einschränkung »möglicherweise« gefiel ihm nicht. Er brauchte Gewissheit. Wenn der Heimatforscher ihm nichts Entscheidendes sagen konnte, wozu sollte dann ein weiteres Treffen gut sein? Aber er war es, der den Historiker zu diesem erneuten Treffen gedrängt hatte, nicht umgekehrt. Einen Termin hatten sie bereits vereinbart. Vielleicht kam er doch noch zu neuen Erkenntnissen.

Der junge Historiker hatte sich geweigert, sich beim ersten Treffen im Hotel Schatzhauser zusammenzusetzen. Einen Grund hatte er nicht genannt. Aber er hatte versprochen, ihn zu unterstützen. Und er hatte Wort gehalten. Der junge Mann hatte ihn mit seinem Wagen abgeholt und war mit ihm zu einem Hotel am Mummelsee gefahren. Die Fahrt hatte ebenfalls nichts in seinem Kopf ausgelöst. Als sie am Hotel ankamen, zeigte sich, dass an einen Spaziergang rund um den See bei dieser ersten Begegnung nicht zu denken war, auch wenn das die Pläne des Historikers durchkreuzte. An einigen Stellen war der Weg noch zu sehr vereist. Ob er sich in seiner Kindheit auch an diesem See aufgehalten hatte?

Im Hotel am See setzten sie sich in eine ruhige Ecke mit Sicht auf alles im Raum. Nur langsam kam ein Gespräch in Gang. Das lag nicht an der Sprache. Sie unterhielten sich auf Deutsch. Der Historiker war auffallend nervös. Ständig rührte er mit dem Löffel in der Kaffeetasse, obwohl er keinen Zucker und keine Milch genommen hatte. Die Nervosität übertrug sich auf ihn. Er war froh, als der junge Mann sagte, sie müssten jetzt aufbrechen, sonst schafften sie den Weg zu ihrem Ziel nicht mehr. Vielleicht wäre der Heimatforscher offener gewesen, wenn er ihm gesagt hätte, wer er in Wirklichkeit war. Nachdem sie das Hotel verlassen hatten und wieder zum »Schatzhauser« zurückgekehrt waren, hatte ihn der Historiker zu der kleinen Siedlung geführt. Ohne fremde Hilfe hätte er diesen schmalen Pfad nicht gefunden, obwohl er in der Nähe des Hotels begann. Seither war er immer wieder hierhergekommen.

Bei ihrem bevorstehenden Treffen musste er sich zu erkennen geben und alles offenbaren. Sonst würde er nichts mehr erfahren. Wahrscheinlich hatte sich der Historiker schon Gedanken über seine Identität gemacht und eins und eins zusammengezählt. Das Versteckspiel hatte ihm nicht viel gebracht.

So oft er hier nach seiner Vergangenheit suchte, sah er nur vier zerfallene Häuser. Aus der Entfernung wirkte die Siedlung wie ein verfaultes Gebiss mit wenigen Zahnstümpfen. Das erste Gebäude, das größte, war sein Elternhaus. Das Dach war eingestürzt, die Fenster waren schon lange zerstört. Aus der Ruine wuchsen Büsche und ein Baum. Bei seinem zweiten Besuch hatte er versucht, in das Haus zu kommen. Aber er hatte schnell aufgegeben, als irgendetwas im Gebäude mit einem lauten Knall zusammengebrochen war. Die anderen Häuser sahen nicht viel besser aus. Bei jedem Gang zu seiner Vergangenheit erkundete er auch das Sägewerk hinter den Häusern und den kleinen Friedhof, der sich in der Nähe befand. Dort lag seine Familie begraben. Der Friedhof war überwuchert. Gräser, niedriges Buschwerk und Efeu bedeckten den in mehrere Teile zerbrochenen großen Grabstein. Die Namen seiner Familienangehörigen konnte er nicht mehr entziffern. Vor langer Zeit war offensichtlich ein Baum auf den Grabstein gestürzt und hatte ihn umgeworfen. Nur noch wenige Spuren deuteten darauf hin – der Baum hatte sich größtenteils aufgelöst, wie die Siedlung, die in Namen- und Erinnerungslosigkeit zerfiel. Offenbar hatte niemand Interesse daran, sie dem Verschwinden zu entreißen. Aber warum? Mit jedem Tag, mit jedem Besuch dieses versinkenden Ortes vermehrten sich die Fragen.

Auf dem Weg zum Hotel fiel ihm der Tag seiner Ankunft ein, in allen Einzelheiten.

»Sie sind der Gast aus Argentinien?«

Was für eine Frage! Er nickte. Ja, er war der Gast aus Argentinien.

»Sprechen Sie Englisch?«

»Sie können deutsch mit mir reden.« Er spürte die Erleichterung des Mannes an der Rezeption.

»Das Hotel Schatzhauser heißt Sie herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt. Um Ihr Gepäck werden wir uns gleich kümmern. Wenn Sie bitte noch unseren Meldezettel ausfüllen wollen.«

Es war der übliche Empfang in einem Hotel, wie er ihn oft erlebt hatte. Aufgesetzte Freundlichkeit und Standardsätze. Ein zielgerichteter, wirtschaftlicher Umgang mit Sprache. Der Anmeldeschein wurde ihm hingeschoben. Vorname: Gustavo Alejandro Pedro. Nachname: Borges. Lüge Nummer eins: Borges war nicht sein richtiger Geburtsname. Er hatte mehrere Namen: seinen deutschen Geburtsnamen, seinen argentinischen Namen, ein Pseudonym, das er selten benutzte, und einen Künstlernamen. Geburtsdatum: 8.3.1939. Geburtsort: Buenos Aires. Lüge Nummer zwei. Seine große Lebenslüge: Die Hauptstadt Argentiniens war nicht sein Geburtsort. Staatsangehörigkeit: argentinisch. Keine Lüge, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Seine Staatsangehörigkeit war nicht immer argentinisch gewesen. Doch zu seinem Glück fragte nie jemand nach seiner Vergangenheit. Wahrscheinlich wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass er kein gebürtiger Argentinier war. Er hatte sich in der argentinischen Kultur entfaltet, sprach akzentfrei die Landessprache. Auch seine Hautfarbe ließ nicht auf eine mitteleuropäische Abstammung schließen. Und schon gar nicht sein Name, den er in den Anmeldeschein eingetragen hatte. So musste er sich mit niemandem über seine geheimnisvolle Vergangenheit unterhalten, aus der nichts auftauchte, zu der er keinen Zugang fand. Das Ausfüllen von Formularen und Meldescheinen erinnerte ihn jedes Mal an seine Lebenslügen, mit denen er sich mehr oder weniger arrangiert hatte.

Wortlos schob Gustavo Borges den Anmeldezettel zurück. Ein Angestellter nahm seine beiden großen Koffer und fuhr mit dem Aufzug nach oben. Er selbst nahm die Treppe. Das Zimmer befand sich im ersten Stock und roch angenehm nach Holz. Es war außergewöhnlich groß, mit einem Doppelbett, einer Leseecke, einem Schreibtisch aus Holz, einem begehbaren Wandschrank und einem Flachbildschirm an der Wand. Auch das Badezimmer war geräumig gestaltet. Vom Balkon mit zwei Korbsesseln und einem runden Holztisch aus sah er auf die Straße, von der jener Waldweg abzweigte, auf dem er seit seinem Treffen mit dem Historiker täglich zu seiner Vergangenheit lief. Das Interessanteste an dem Zimmer aber war der Holzboden. Er war so gut verarbeitet, dass er gleich nach Ankunft im Hotel auf ihm tanzte. Obwohl Borges schon so alt war, konnte er noch leichtfüßig und schmerzfrei über das Parkett schwingen. Nach einigen Minuten jedoch hörte er auf. Seine Frau fehlte ihm, die über Jahrzehnte seine Tanzpartnerin auf den Bühnen Argentiniens und in aller Welt gewesen war.

Er machte die Balkontür auf. Kalte Frühjahrsluft strömte herein. Er bekam Lust, eine Zigarre zu rauchen und einen Cognac zu trinken. Beides wollte er auf dem Balkon genießen. Er öffnete einen seiner Koffer und suchte nach einem dicken Pullover. In der Minibar gab es keinen Cognac, wie er zu seinem Bedauern feststellen musste. Er ließ den Zimmerservice kommen und bestellte einen französischen Cognac. Der Mann empfahl ihm einen exquisiten deutschen Cognac, besser gesagt: einen badischen Weinbrand. Man dürfe ihn nicht Cognac nennen, das sei eine geschützte Bezeichnung. Aber er sei nach dem Cognac-Verfahren hergestellt. Oder ob er den Whisky »Black Forest wild« genießen wolle? Das Hotel unterstütze bewusst regionale Produzenten. Borges zögerte. Er war immer bereit, etwas Neues auszuprobieren, und entschied sich für den badischen Weinbrand.

Bis dieser serviert wurde, bereitete er sich auf das Rauchen vor. Aus dem zweiten Koffer zog er zwei edle schwarze Kisten hervor. In der einen lagen erlesene Zigarren, in der zweiten ein Temperaturmessgerät und Bestecke zum Schneiden und Präparieren der Zigarren. Das Rauchen einer Zigarre war für ihn Kultur und Zeremonie. Er verabscheute es, das Kopfende einer Zigarre abzubeißen oder abzuknipsen. Sein Besteck bestand aus mehreren Instrumenten, jedes angepasst an die Form der jeweiligen Zigarre: mehrere Cutter, ein Zigarrenbohrer, eine Zigarrenschere. Zunächst prüfte er die Temperatur in der Zigarrenkiste aus Spanischer Zeder, in der sich ein kleiner Befeuchter befand. Die Temperatur war optimal. Die Zigarren hatten die lange Reise gut überstanden. Er nahm eine heraus und entschied sich für den Bohrer, der ein scharfkantiges rundes Loch schuf. Mit der Zunge leckte er die Zigarre an der Bohrstelle an. Kein Tabakkrümel blieb an der Zunge hängen, ein gutes Zeichen.

Borges setzte sich in einen Korbsessel auf dem Balkon und zündete ein neun Zentimeter langes Streichholz an, ebenfalls aus Spanischer Zeder. Ihr Holz eignete sich für den Bau von hochwertigen Gitarrenhälsen und Zigarrenbehältern. Von ihm ging ein Geruch aus, der sich gut mit Zigarren vertrug und sogar Schädlinge abhielt. Jüngst hatte er zu seinem Bedauern gelesen, dass die Spanische Zeder auf die Rote Liste gefährdeter Arten gesetzt worden war. Mit der Flamme fuhr er so lange über den Zigarrenfuß, bis sich ein gleichmäßiger Aschering bildete. Das abgebrannte Streichholz legte er in seinem silbernen Aschenbecher ab, den er auf die Reise mitgenommen hatte, zog ein zweites Streichholz aus der Schachtel und riss es an. Er wartete, bis der schwefelhaltige Zündkopf abgebrannt war. Beim Rauchen achtete er sehr darauf, dass das Aroma der Zigarre nicht beeinflusst wurde. Langsam führte er die Flamme zur Zigarre und sog an ihr. Ein starker, würziger Duft umgab ihn.

Der Zimmerservice klopfte und trat nach Borges’ Aufforderung zunächst ins Zimmer, dann auf den Balkon. Der Kellner zeigte Borges den Weinbrand, verwies auf das Etikett und den Jahrgang und schenkte ein. Borges nahm das große, bauchige Glas in die rechte Hand und wärmte das Getränk, bis der Duft aus dem Glas stieg, der sich durch eine besondere Note auszeichnete. Er probierte einen Schluck. Weich und rund schmeckte er. Der Kellner hatte nicht zu viel versprochen. Mit Genuss sog er an seiner Zigarre. Schon bald war er von einer Wolke umhüllt. Zum Glück blies kein Wind. Er dampfte sich oft mit einer Zigarre zu. Das war eine seiner vielen Strategien, sich unsichtbar zu machen. Versteckspiele trieb er seit seiner Kindheit, der Kindheit, an die er sich erinnern konnte. Die andere Kindheit, die er suchte, war ihm in jener Nacht 1945 genommen worden. Bis heute hatte sie ihm niemand zurückgegeben.

Geblieben waren eine dissoziative Amnesie, wie ihm ein Psychiater einst erläutert hatte, und traurige Augen. Borges erinnerte sich nicht mehr an das Ereignis in jener Nacht. Seine Psyche beziehungsweise sein Gehirn überzog das Geschehen mit einem Schutzfilm, damit er von diesem Erlebnis nicht erdrückt wurde. In seinem Fall war der Schutzfilm so groß, dass er auch die Zeit vor dem Ereignis verdunkelte. Der Psychiater hatte ihm erklärt, dass eine Traumatherapie die Erinnerung an das Ereignis zurückbringen könne. Dieser Weg sei allerdings schwer und lang, nicht immer erfolgreich und könne eine Depression zur Folge haben. Es könne auch sein, dass er sich mit zunehmendem Alter wieder an das Erlebnis erinnere, das die dissoziative Amnesie ausgelöst habe.

Den Psychiater hatte Borges aufgesucht, als er schon Mitte 40 war, weil er klären wollte, warum er sich nicht an seine Kindheit vor dem siebten Lebensjahr erinnern konnte. Und ob damit sein ständiger trauriger Blick zusammenhing. In der Tanzszene hatte er den Spitznamen »Buster Keaton«, weil sein Blick an den ernsten und stoischen Gesichtsausdruck des amerikanischen Komikers aus der Stummfilmzeit erinnerte.

Es könne etwas Traumatisches in seiner Vergangenheit passiert sein, hatte ihm der Psychiater gesagt. Ob er darüber schon einmal in der Familie gesprochen habe. Borges musste damals verneinen. Der Psychiater hatte ihm geraten, nach Informationen über seine frühe Kindheit zu suchen. Dann könne man über eine Strategie und eine geeignete Therapie reden. Wie er denn in der Kindheit gewesen sei, an die er sich erinnern könne, hatte er gefragt. Ängstlich, hatte Borges geantwortet, sehr ängstlich. Er habe immer Schutz gesucht und sich oft hinter seiner Mutter versteckt. Seine Eltern hätten gesagt, er sei eben ein sensibler Junge. Borges hatte dem Psychiater verschwiegen, dass seine Eltern eigentlich seine Stiefeltern waren.

Seine Kindheit war seltsam verlaufen. Er hatte in einer Blase gelebt, die er erst durchstieß, als er zwölf Jahre alt war. Sein Stiefvater nahm ihn eines Tages mit in ein Lokal, in dem an manchen Abenden Tango getanzt wurde. Das Lokal war ein Treffpunkt von Tänzerinnen und Tänzern. Viele von ihnen wurden berühmt. Er war fasziniert von diesen Menschen, die sich, begleitet von Bandoneon, Piano, Violine oder Gitarre und Gesang, so drehten, bogen und bewegten, dass sie die Erdanziehungskräfte zu neutralisieren schienen. Besonders angetan war er von einem schwarzhaarigen Mädchen, das mit größter Anmut über den Tanzboden schwebte. Von diesem Abend an kannte er nur noch ein Ziel: tanzen. Er bettelte so lange, bis seine Stiefeltern nachgaben und mit ihm zu einem Tangolehrer gingen. Der erkannte seine Begabung, seine Musikalität, seine Körperbeherrschung. Und dort sah er es wieder: das schwebende schwarzhaarige Mädchen. Seine Liebe für die Ewigkeit.

Am Abend nach dem ersten Gespräch mit dem Psychiater war Borges mit seinem Stiefvater allein im Salon gesessen. Er hatte ihn gefragt, ob in seiner Kindheit etwas Schlimmes vorgefallen war. Vor seinem siebten Lebensjahr.

Sein Stiefvater schaute ihn überrascht an und sagte zunächst nichts. Er war auf diese Frage offensichtlich nicht vorbereitet, vielleicht fürchtete er sich vor ihr. »Du hättest besser nicht gefragt«, stammelte er nach einiger Zeit. Es folgte eine Pause, die noch länger dauerte als die erste. »Ja, es ist etwas passiert«, sagte er mit leiser Stimme. »Im April 1945. Im Nordschwarzwald. Dabei ist deine Familie umgekommen.« Wieder eine Pause, die nicht enden wollte.

Borges wusste, dass er aus Deutschland stammte. Eines Tages hatten sie ihm beiläufig erzählt, dass sie seine Stiefeltern waren und sie alle, auch er, aus dem Schwarzwald kamen. Das hatte er nicht verstanden, sie trugen doch alle einen argentinischen Namen. In dem Viertel, in dem sie wohnten, hatte sich eine kleine deutsche Kolonie gebildet. Nach innen blieb sie deutsch, nach außen integrierte sie sich überraschend schnell – sozial und sprachlich. Alle Fragen nach dem Warum der Auswanderung nach Argentinien und nach Borges’ Ursprüngen hatten seine Stiefeltern abgewürgt. Danach war seine Herkunft nie wieder Thema gewesen.

Bis zu diesem Tag, an dem er seinem Stiefvater die Frage nach einem traumatischen Erlebnis in der Vergangenheit stellte. Er machte sich auf Schlimmes gefasst. Die Antwort des Stiefvaters enttäuschte ihn deshalb, beunruhigte ihn aber gleichzeitig.

»Lass die Vergangenheit ruhen. Sie tut dir nicht gut, unserer ganzen Familie nicht. Wenn du in der Vergangenheit gräbst, wirst du vernichtet.«

»Warum, und von wem?«, fragte er seinen Stiefvater.

»Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe versprochen, zu schweigen. Und ich halte mich daran. Wenn ich nicht die ganze Zeit geschwiegen hätte, hättest du nie Karriere machen können. Wer weiß, dann wärst du vielleicht nicht mehr am Leben. Es hat mich viel gekostet, das alles bis heute auszuhalten. Glaube es mir. Und frage mich nie mehr nach deiner Vergangenheit!«

Der letzte Satz, lauter als die anderen gesprochen, klang streng und hart und stach Borges ins Herz. So kannte er seinen Stiefvater gar nicht, der ein sehr liebevoller Familienmensch war. Auf was hatte sich sein Stiefvater eingelassen? Borges hatte ihn nie nach seiner Biografie gefragt. Er war handwerklich geschickt und arbeitete seit Anfang der 50er-Jahre bei einer Sicherheitsfirma, die ein Mann aus der kleinen Kolonie gegründet hatte, ein Mann aus Deutschland, der kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Argentinien angekommen war. Sein Stiefvater erzählte nie etwas aus der Firma. Das respektierten alle in der Familie. Nur einmal sagte er stolz zu seiner Frau, dass sie immer mehr Regierungsaufträge erhielten. Sein Chef galt als energischer Unternehmer, der seine Firma zu einem Sicherheitsimperium ausbaute. Er hatte gute Beziehungen in höchste politische und militärische Kreise und ins Ausland, auch nach Deutschland. In der Kolonie hatten alle den größten Respekt vor dem Chef, einen Respekt, der eher mit Angst zu vergleichen war. Der Chef hatte Augen und Ohren überall. Nichts entging ihm. Andererseits war er oft Helfer in schwierigen Situationen. Sein Stiefvater, der gut mit seinem Chef auskam, profitierte vom Aufstieg der Firma, die Familie konnte sich immer mehr leisten. Seine Arbeit in der Firma blieb jedoch ein Geheimnis.

Borges hielt sich an die Mahnung seines Stiefvaters und bohrte nicht weiter in der Vergangenheit. Es war Tradition in seiner Familie, schwierige Fragen nicht zu beantworten, Unangenehmes zu verdrängen und Konflikte zu vermeiden. Sie orientierte sich an der Gegenwart und an der Zukunft, aber nicht an der Vergangenheit. Dieser Tradition folgte auch er nach dem Gespräch mit dem Stiefvater. Den Termin mit dem Psychiater sagte er ab.

Die Worte seines Stiefvaters hallten allerdings nach und nagten an seinem Selbstbewusstsein. Und sie machten ihm Angst. Offenbar hatten mächtige Leute seine Familie in der Hand. Aber warum? Borges fühlte sich beschattet, war immer auf der Hut vor einer unsichtbaren Bedrohung. Er entwickelte Strategien, um der Bedrohung zu entgehen. Wenn er in Lokale ging, nahm er stets den Platz ein, von dem aus er alles und jeden beobachten konnte. Er wollte vorbereitet sein. Seine Strategien nahmen Züge von Verfolgungswahn an. Gleichzeitig versuchte er, alles zu vergessen, was ihm sein Stiefvater mitgeteilt hatte. Er hätte ihn nie nach der Vergangenheit fragen dürfen. Aber er wunderte sich auch über ihn. Warum hatte er so konkrete Andeutungen gemacht? Er hätte ihn doch mit einer Ausrede zufriedenstellen können. Welche Rolle hatte sein Stiefvater in der Vergangenheit gespielt? In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis hatte er zu seiner Familie gestanden? Oder war er ein Freund seiner Familie? Hatte er Schuld auf sich geladen? Und warum hatte er ihn wie ein eigenes Kind großgezogen? Überhaupt: Wie hatten sie es nach Argentinien geschafft? Auch die Überfahrt war aus seinem Gedächtnis gelöscht.

Wochenlang bescherte ihm das Gespräch mit dem Stiefvater schlaflose Nächte. Er tauschte sich mit niemandem aus, nicht einmal mit seiner Frau, mit der er sonst über alles redete. Zeitweise nahm er heimlich Schlaftabletten. Irgendwann beruhigte er sich wieder. Die Arbeit, die vielen Auftritte und Reisetermine halfen ihm dabei.

Vor ein paar Monaten hatte Borges den Nachlass seines Stiefvaters gesichtet, der schon einige Jahre verstorben war, und sich erstmals wieder mit der Vergangenheit beschäftigt. In einer alten Holzkiste hatte er mehrere Artikel in deutscher Sprache über den Nordschwarzwald, Beschreibungen von Orten und Menschen entdeckt. Ob sie mit seiner Familie zusammenhingen, konnte er nicht ergründen.

Unter den Artikeln fand sich auch ein vergilbter Zeitungsausschnitt, der beim Berühren leicht bröselte. Er war auf ein kariertes, an den Rändern eingerissenes Papier geklebt. Jemand hatte den gesamten Text mit einem Stift unleserlich gemacht. Nur Überschrift und Untertitel waren lesbar und schreckten Borges auf: »Die Hochwald-Morde bleiben ein Rätsel. Wird die Aufklärung verhindert?« Waren diese Morde das Ereignis, bei dem seine Familie »umgekommen« war, wie sein Stiefvater es genannt hatte? Und warum war der Text unkenntlich gemacht worden? Warum hatte man ihn nicht gleich ganz vernichtet?

Borges recherchierte auf deutschen Internetseiten unter dem Stichwort »Hochwald-Morde«. Dabei stieß er auf einen Bericht, der diesen Fall etwas mehr beleuchtete, vergaß aber, den Bericht auszudrucken.

Als er ihn Tage später wieder aufrufen wollte, fand er ihn nicht mehr. Aber er hatte sich den Namen des Autors gemerkt und entdeckte auf dessen Homepage die Mailadresse. Er schrieb ihm, dass er in den nächsten Monaten nach Deutschland reisen wolle. Es gehe um diese Hochwald-Siedlung, die er vor einiger Zeit in einem Artikel erwähnt habe. Ob er ihm den Artikel zukommen lassen könne. Der Autor schickte ihm den Artikel als Mail-Anhang.

Kurz darauf begann Borges damit, die Reise vorzubereiten. Bei der Auswahl der Hotels war er überrascht von der Fülle der Angebote im größeren Umkreis der Hochwald-Siedlung. Er wollte nicht zu weit weg wohnen. Schließlich gab ihm ein guter Bekannter aus der Nachbarschaft, Guillermo, den Tipp mit diesem eigenartigen Hotel aus Holz, das zu Borges Verwunderung nicht in den Angeboten aufgetaucht war. Guillermos Familie hatte gute Kontakte zu seinem Stiefvater gepflegt, Borges vertraute ihm und erzählte ihm mit der Bitte um Verschwiegenheit von seiner geplanten Reise in den Schwarzwald und den Hintergründen. Wie sein Stiefvater arbeitete Guillermo in der Sicherheitsfirma.

Seine Frau versuchte, ihn von dieser Reise in den Schwarzwald abzuhalten. Er hatte ihr endlich alles erzählt, auch das schockierende Gespräch mit seinem Stiefvater. Er machte ihr klar, wie viel es ihm bedeutete, den Ort seiner verschwundenen Kindheit kennenzulernen. Vielleicht fände er endlich seinen inneren Frieden und könnte eines Tages lachen.

Sie blickte ihn skeptisch an: »Glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass du lachend von dieser Reise in die Vergangenheit zurückkehrst und alles von dir abfällt, was dich bedrückt hat? Ist dir das Wichtigste, lachen zu können? Vielleicht löst diese Reise in die Vergangenheit etwas aus, das du nicht mehr stoppen kannst, das dich auffrisst, das dich vernichtet, wie es dein Stiefvater prophezeit hat. Nimm seine Warnung ernst. Ich bitte dich darum. Wir haben uns doch in jungen Jahren geschworen, die Vergangenheit loszulassen, weil wir beide schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Die Konsequenz war, dass wir uns auf die Gegenwart konzentrierten. Damit haben wir gut gelebt. Ich liebe dich mit dem ernsthaften Blick. Du lächelst mit deinem Körper und machst so vielen Menschen Freude. Genügt dir das nicht? Das ersetzt doch alles Lachen. Außerdem: Warum hast du mir diese Geschichte nicht früher erzählt?«

»Weil ich nicht wusste, woher ich die Antwort auf meine Fragen bekommen sollte. Also habe ich versucht, das alles zu vergessen. Aber jetzt weiß ich, wo ich suchen muss: in einem dunklen Wald weit weg von hier, dort wartet die Antwort auf mich.« Er sah lange in ihre angsterfüllten Augen.

Sie wusste, dass sie ihn nicht überzeugen konnte. Schließlich drückte sie ihn fest an sich, als wollte sie ihn fesseln. Lange standen sie so da. Als er sanft versuchte, sich aus ihrer Umklammerung zu lösen, ließ sie los, drehte sich wortlos um und verließ das Zimmer. Für einen Moment überlegte er, die Reise zu verschieben oder ganz aufzugeben. Doch der starke Drang, alles über seine Kindheit zu erfahren, überwog.

Kurz darauf war er nach Deutschland aufgebrochen, hatte sich im Hotel Schatzhauser einquartiert und als Erstes eine seiner Zigarren und einen Weinbrand auf dem Balkon genossen.

Spätestens jetzt, auf dem Fußmarsch von der Siedlung zurück ins Hotel, wurde ihm klar, dass er die Reise bereute. Er war keinen Schritt weitergekommen, hatte sich vermutlich etwas vorgemacht. Er kannte nun seine »Heimat« und die seiner Vorfahren, dennoch blieb ihm alles ein Rätsel. Der dunkle Wald und die kleine Siedlung, in der seine Familie ausgelöscht worden war, bedrückten ihn. Er wollte wieder zurück nach Argentinien, zu seiner Frau, und sie endlich wieder in die Arme schließen. Das hatte er ihr vor zwei Tagen per Mail mitgeteilt. Sie freute sich auf seine Rückkehr.

Der Schneefall nahm zu. Die Hälfte der Strecke zum Hotel hatte er schon geschafft. Bald würde er diese seltsame Biegung erreichen. Sie führte um einen gewölbten Felsen herum, der Schutz bot vor Niederschlägen. An dieser Stelle lag der Weg an einem Abgrund, aber solange man auf dem Weg blieb, bestand keine Absturzgefahr. Als er zum ersten Mal hier vorbeikam, hatte er Gänsehaut bekommen. Damals kannte er den Wegverlauf nach dem Felsen noch nicht. Der junge Historiker hatte ihn beruhigt, der Weg führe hinter dem Felsen wieder vom Abgrund weg. Schon beim zweiten Mal hatte er die Stelle ohne jedes unangenehme Gefühl passiert. Aber manchmal hatte er den Eindruck, dass ihm jemand folgte. Einmal hatte er auf dem Rückweg den Boden abgesucht, aber keine Spuren oder Hinweise gefunden.

Den Weg kannte er inzwischen in- und auswendig. Sicher war er ihn als Kind oft gegangen. Was wäre aus ihm geworden, wenn es jene schreckliche Nacht nicht gegeben hätte? Hätte er sein ganzes Leben in diesem Wald verbracht, als Holzfäller? Oder hätten seine Eltern sein künstlerisches Talent erkannt? Hätten sie ihn so gefördert, wie es seine Stiefeltern getan hatten? Er war kein Waldmensch geworden, sondern Städter. In seinem Leben hatte er kaum Wälder gesehen. Hätte er sich in diesem Wald wohlgefühlt, wenn er nicht von jenem Ereignis getroffen worden wäre? Wohlgefühl kannte er nur auf der Bühne, wenn sein Körper sich bewegte und eins wurde mit dem seiner Frau. Nur dann konnte er sich lösen und so etwas wie Erfüllung empfinden. Der Tanz, insbesondere der Tango, war seine Bestimmung und seine Leidenschaft, die er mit seiner Frau teilte. Er musste oft an die Worte von Carlos Gavito denken, dessen mutige Tanzweise und Schräglagen er immer bewundert hatte, der die Musik mit seinen Füßen tanzte: »Das Wichtigste ist, zu wissen, warum wir tanzen wollen. Wir tanzen die Einsamkeit in uns, die wir durch nichts kompensieren können. Diese Lücke, in deren Leere wir Bewegung bringen, ist der Tango.«

Borges kannte viele Zitate über den Tango, aber diese wenigen Sätze fassten am treffendsten sein Leben und seine Beziehung zum Tanz zusammen. Mit dem Tango hatten seine Frau und er viele Krisen überwunden, auch die Militärdiktatur. Sie mussten nicht fliehen wie andere, aber sie waren oft auf Tourneen im Ausland gewesen, auch eine Art von Flucht, und so den Konflikten entgangen. In manchen Lebensabschnitten hatte er das Gefühl gehabt, es halte jemand schützend seine Hand über sie beide. Ihr Blick war auf den Tanz gerichtet, auf nichts anderes. Nie hatten sie eine klare ablehnende Haltung zur Militärdiktatur gezeigt, obwohl sie sie verabscheut hatten. Sie wollten immer nur tanzen, tanzen, tanzen. Und blendeten dabei aus, dass der Tango einen sozialpolitischen Hintergrund hatte und einen Kontrapunkt setzte zur bürgerlichen Kultur. Wenn Borges zurückblickte, überraschte es ihn, dass sie nie in kritische Diskussionen verwickelt worden waren. Immer hatte ihr ästhetisches Tanzen im Vordergrund gestanden. Nie hatte man ihnen mangelnde Solidarität mit Astor Piazolla und anderen in den Zeiten der Diktatur vorgeworfen. Seine Frau und er waren zu Ikonen und unangreifbaren Botschaftern des klassischen argentinischen Tangos geworden. Ausgerechnet er! Ein Kind des Schwarzwaldes.

Von Westen her kam Wind auf. Borges schlug den Mantelkragen hoch und ging schneller. Die Zweige der dunklen Bäume färbten sich allmählich weiß. Er hatte Wetter und Zeit falsch eingeschätzt. Beim Nachdenken über seine Herkunft, seine Kindheit und sein Leben in der Fremde, die seine Heimat war, und seine eigentliche Heimat, die ihm fremd war, hatte er seine Schritte verlangsamt. Noch wenige Hundert Meter, dann müsste er bei der Biegung sein. Der Schnee nahm ihm fast die Sicht, so dick fielen inzwischen die Flocken, die auf ihn zutrieben und ihm mit voller Wucht ins Gesicht klatschten. Aus dem schwarzen Wald wurde ein weißer. Borges richtete seinen Blick auf den Boden, damit er nicht von dem schmalen Weg abkam, der an manchen Stellen fast nicht mehr zu sehen war. Ab und zu blieb er kurz stehen, um sich zu orientieren. Der dichte Schnee erzeugte eine unheimliche Stille. Wie in Watte gepackt fühlte er sich. Und gehörlos. Er drehte sich um und schaute zurück. Die Fußabdrücke, die er hinterließ, verschwanden sofort im Schnee, als wäre er die Strecke nie gegangen.

Die Felsennase tauchte schemenhaft vor ihm auf. Wie eine Rettung. Er überlegte, unter dem Felsen eine Pause einzulegen, bis das Wetter sich beruhigte und der Schneefall nachließ. Er beschleunigte seinen Schritt. Obwohl er den Mantelkragen hochgeschlagen hatte, war Schnee in seinen Nacken gelangt und schmolz. Kurz blieb er stehen und rieb mit seinem Stofftaschentuch den Nacken halbwegs trocken. Er verfluchte sich, dass er keinen Hut und keinen Regenschirm mitgenommen hatte. Aus dem nassen Haar rannen Tropfen über sein Gesicht und in den Nacken. Er steckte das vollgesogene Taschentuch in die rechte Manteltasche und freute sich auf die schützende Felsennase. Von den Knien abwärts war die Hose nass und klebte an den Beinen. In die halbhohen Schuhe, die angeblich wasserdicht waren, drang Feuchtigkeit. Seine Zehen waren schon ganz kalt.

Vorsichtig machte er einen Schritt nach dem anderen. Er durfte sich jetzt keinen Fehltritt leisten, vor allem nicht bei der Biegung. Bei trockenem Wetter war die Umrundung des Felsens ungefährlich, der Weg breit genug. Aber bei diesem starken Schneefall musste er darauf achten, dass er nicht zu weit nach rechts abkam und ausrutschte. Schritt für Schritt näherte er sich dem Zwischenziel. Als er es erreichte, tastete er mit der linken Hand den Felsen ab. Er drückte sich um ihn herum. Als er unter der Wölbung ankam, klopfte er erleichtert seinen Mantel ab und strich sich den Schnee aus dem Haar. Dann zog er sich rückwärts ein paar Schritte ins Innere zurück, um sich besser vor dem Schneetreiben zu schützen.

Plötzlich krachte es mehrfach hintereinander. Es hörte sich an, als würden Bäume umstürzen. Er trat wieder etwas hinaus und lauschte. Es war nichts mehr zu hören. Wahrscheinlich hatte er sich getäuscht. Als er unter die Wölbung zurückkehren wollte, flog etwas Schwarzes aus dem Inneren auf ihn zu.

Kapitel 2

Kriminalhauptkommissar Alban Berger überlegte in Ruhe, ob er alles Nötige bei sich hatte. Es war noch genug Zeit bis zum Termin bei Kripochef Hajo Winker. Er wollte allerdings an seinem ersten Arbeitstag nach der langen Auszeit im Dienst nicht auf den letzten Drücker erscheinen. Er zog die Haustür zu und drehte den Schlüssel langsam zweimal nach links. Anschließend drückte er die Klinke, um zu prüfen, ob die Tür tatsächlich geschlossen war, und trat dann auf die kleine Straße. Die Blätter der Catalpa würden bald austreiben, stellte er fest, als er seinen Blick über den Baum nach oben schweifen ließ. Das Badezimmerfenster! Es stand offen. Nach der heißen Dusche hatte er es weit geöffnet, um den Raum ausgiebig zu lüften. Also wieder zurück.

Schon wenige Sekunden später war er wieder draußen. Kaum Zeit verloren, beruhigte er sich, als er zur Garage ging. Unterwegs suchte er in seinen Taschen die Schlüssel für Garage und Wagen. Normalerweise steckte er den Garagenschlüssel in die linke und den Autoschlüssel in die rechte Hosentasche. Beide Taschen waren aber leer. Auch in seiner Jacke fand er die Schlüssel nicht. Er ärgerte sich über seine Vergesslichkeit. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als erneut ins Haus zurückzugehen.

Wo hatte er die Schlüssel nur hingelegt? Seine Großmutter hatte immer geraten, bei der Suche nach Verlorenem zum heiligen Antonius zu beten. Ein reines Konzentrationsspiel. Vermutlich lagen sie auf dem Wohnzimmertisch. Er musste endlich die Schlüssel für Haustür, Garage und Auto zusammenhängen. Ein Blick ins Wohnzimmer genügte. Fehlanzeige! Im Schlafzimmer durchsuchte er die Hose, die er tags zuvor anhatte. Fehlanzeige! Wo hatte er sich heute Morgen aufgehalten? Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Bad, im Keller, in seinem Arbeitszimmer, in der Küche. Er lief ins Bad. Nichts. Ins Arbeitszimmer. Keine Schlüssel. Er rannte die Treppe hinunter in die Küche. Neben der Kaffeemaschine am Fenster wurde er fündig. Hier hatte er noch nie seine Schlüssel abgelegt. Und die Kaffeemaschine hatte er auch nicht abgestellt. Der Kaffeerest in der Kanne war schon angebrannt. Er stellte die Glaskanne in die Spüle und füllte sie mit heißem Wasser. Hastig nahm er die Schlüssel an sich und verließ das Haus, natürlich nicht ohne mehrmalige Kontrolle der Tür.

Endlich saß Berger im Auto. Sein Zeitvorsprung war geschmolzen. Jetzt durfte auf dem Weg zum Polizeipräsidium nichts dazwischenkommen. War das Vergesslichkeit, was er da eben erlebt hatte? Oder eher ein Zeichen, dass er noch nicht reif war für eine Rückkehr in den Polizeidienst? Lange hatte er mit sich gerungen, mehrfach hatte seine innere Stimme empfohlen, den Dienst endgültig zu verlassen. Die Vorkommnisse des letzten Jahres hatte er bis heute nicht verarbeitet, vor allem den Tod seines jungen Kollegen Rackert, an dem er sich schuldig fühlte, weil er dessen Warnungen vor einer Terrorgruppe nicht ernst genommen hatte. Hätte er früher reagiert, wäre vielen Menschen Leid erspart worden. Mit der Soko Gifiz war er dem Anführer der 13-köpfigen Gruppe, die Anschläge in Offenburg verübt hatte, auf die Spur gekommen. Allerdings war dessen Auto auf der Verfolgungsjagd explodiert. In Schüben kamen immer wieder Schuldgefühle hoch. Da halfen keine Therapien und keine Psychopharmaka. Die Tabletten hatte er von sich aus abgesetzt, ohne seinen Ärzten etwas zu sagen. Auch Ariane, seiner Frau, hatte er sein eigenmächtiges Handeln verschwiegen. Wie so vieles seit seinen zwei Zusammenbrüchen, nach denen er in eine schwere Depression geraten war. Diese Fakten konnte er nicht leugnen.

Irgendwann hatte er jedoch beschlossen, in den Polizeidienst zurückzukehren. Seine Therapeuten und sein Hausarzt hatten das als Zeichen gewertet, dass er auf dem Weg der Gesundung sei. Er selbst sah das nicht so, er wollte einfach dieser Dunkelkammer entfliehen, in die er sich vor Monaten eingeschlossen hatte. Zusammen mit Selbstzweifel, Sprachlosigkeit, Antriebslosigkeit, Selbstverachtung, mit Suizidgedanken und reichlich Alkohol. Bisher konnte er die Tür aus der Kammer nur einen Spaltbreit öffnen, hoffte aber, dass er sie ganz aufstoßen konnte, wenn er sich der Wirklichkeit stellte. Vor der er große Angst hatte.

Berger bog nach links ab in die Prinz-Eugen-Straße und fand einen Parkplatz direkt vor dem Offenburger Präsidium. Er sah auf seine Uhr. Noch zwei Minuten bis zum Termin. Zum Glück hatte Schorschi Pförtnerdienst, der ihm freundlich winkte, den rechten Daumen nach oben streckte und die Tür per Knopfdruck entsperrte. Er wusste wohl Bescheid. Berger hob seine rechte Hand zum Gruß, nickte ebenso freundlich, rannte die Treppe in den ersten Stock hoch und meldete sich bei der Assistentin an. Die meisten nannten Rosemarie Schöntal nur Röschen. Sie wirkte wie immer wohlwollend und unverkrampft.

»Schön, dass Sie wieder da sind, Berger. Ich glaube, alle freuen sich auf Sie! Der Chef wartet schon.« Der Satz »Ich glaube, alle freuen sich auf Sie!« irritierte ihn. Sie war sich nicht sicher, ob sich alle freuten, sonst hätte sie das Wort »glauben« nicht benutzt.

Kräftig klopfte er an die Tür des Kripochefs und erwartete ein ebenso kräftiges »Herein«. Die Aufforderung, einzutreten, klang jedoch eher schwach. Überrascht und angespannt betrat Berger das Büro des Offenburger Kripochefs.

Hajo Winker stand langsam auf, als habe er Mühe, sich zu erheben, und reichte Berger die Hand. Sie fühlte sich schlaff an, was ungewöhnlich war. Durch Winkers Hand floss normalerweise so viel Energie, dass ihr Druck weh tat und es deshalb einige vermieden, ihn per Handschlag zu begrüßen.

»Berger, setzen Sie sich doch bitte.« Mit einem kleinen Seufzer ließ sich Winker in seinen Sessel fallen, während sich Berger sachte den Besucherstuhl heranzog und langsam Platz nahm. »Bevor wir in die Details gehen, Berger, muss ich Ihnen etwas sagen: Ich bin sehr erleichtert, dass Sie wieder da sind. Sie haben uns gefehlt. Ich erwarte von Ihnen Impulse, die die Soko Gifiz endlich voranbringen.«

Berger war überwältigt von so viel Lob und Erwartung und hoffte, dass alles ehrlich gemeint war.

Winker fuhr fort: »Sie haben sich für das interne dreimonatige Eingliederungsmanagement entschieden. Wie aus Ihrem Fragebogen hervorgeht, haben Sie eine Beteiligung des Personalrats abgelehnt, weil Sie extern beraten und therapiert werden. Das ist Ihr gutes Recht. Über das Eingliederungsmanagement wissen Sie sicher Bescheid: Sie müssen sich nicht gleich voll und ganz dem Stress der Polizeiarbeit aussetzen. Vorgesehen ist, dass Sie vorerst stundenweise wieder in der Soko Gifiz arbeiten und nach und nach in die Vollen gehen.«

»Was meinen Sie mit ›vorerst‹?«

»Das wollte ich Ihnen nachher noch sagen. Aber gut, ich kann Ihnen das auch gleich erklären. Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Es geht um ein altes Vorhaben von mir, das ich endlich umsetzen kann. In Absprache mit dem Landeskriminalamt in Stuttgart und mit dem Innenministerium planen wir, der Polizeipräsident und ich, eine Cold-Case-Abteilung aufzubauen. Inzwischen sind wir technisch so gut gerüstet, dass wir alte Fälle besser lösen können. Für diese Arbeit brauchen wir erfahrene Leute wie Sie. Ich habe dem Polizeipräsidenten Personalvorschläge gemacht und ihm empfohlen, Sie zum Leiter der Cold-Case-Abteilung zu bestellen. Er hat bereits zugestimmt. Die Sache ist allerdings noch nicht ganz spruchreif. Es müssen noch einige Hürden beseitigt und Widerstände überwunden werden. Auch intern. Eventuell sind wir gegen Jahresende so weit. Vielleicht sogar schon früher. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Mehr kann und darf ich Ihnen noch nicht mitteilen.«

Berger fühlte sich geehrt, dass Winker ihn in die geplante Gruppe holen und mit der Leitung beauftragen wollte. Er wusste, was Cold Case bedeutete: viel Aktenarbeit, wenig Außendienst, enge Zusammenarbeit mit der Forensik. Vor allem unaufgeklärte Tötungsdelikte zählten zu den Cold Cases, den kalten Fällen, aber auch Bankraub, Vergewaltigungen, Vermisste. In Deutschland galten zuletzt fünf Prozent aller Tötungsdelikte als nicht aufgeklärt. Wie viele Cold Cases im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg zu bearbeiten waren, wusste Berger nicht. Das wollte er Winker fragen, aber der redete einfach weiter, in gleichbleibendem, emotionslosem Ton.

»Die Soko Gifiz mussten wir leider verkleinern.«

»Ich habe gedacht, wir bekommen mehr Unterstützung vom Land, um die elf verbliebenen Terroristen zu finden. Ihr ›Meister‹ dürfte die Explosion seines Autos ja kaum überlebt haben.«

»Das können Sie alles vergessen. Unter uns: Diese Zusage des Innenministeriums war wohl nicht ganz ernst gemeint. Eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit und für uns. Die zusätzlichen Kräfte sind schon wieder abgezogen worden mit der einfachen Begründung, dass nach den Anschlägen und Morden und nach der Aufdeckung der christlichen Terrorgruppe Ruhe eingekehrt sei in Offenburg und Umgebung. Das ist nicht falsch. Es gab seither keine neuen Anschläge. Aber es ist auch nicht richtig, denn wir suchen weiterhin nach elf Terroristen. Bisher ohne greifbares Ergebnis. Diese Tatsache widerspricht der Argumentation des Innenministeriums. Dazu kommt die normale Belastung. Wir sind statistisch gesehen in Baden-Württemberg an der Spitze in der Kriminalitätsrate. Ich weiß, das hört sich gebetsmühlenartig an. Aber darüber sieht die Politik schnell hinweg. Wir haben leider keine Lobby. In der Soko werden Sie übrigens viele neue Gesichter sehen. Wir haben überraschenderweise eine rege Fluktuation erlebt. Und Ausfälle. Unser IT-ler Felix Manderscheid zum Beispiel. Seine Freundin, die Assistenzärztin, hat ihn verlassen. Sie hat sich in einen Oberarzt im Klinikum in Freudenstadt verliebt. Das hat er nicht verkraftet. Ich habe ihn für robuster gehalten.«

Mich hast du sicher auch stärker eingeschätzt, dachte Berger.

»Rund sechs Wochen war er krankgeschrieben. Für das Darknet gut, für uns schlecht. Inzwischen hat er sich wieder gefangen. Auch an der Spitze der Staatsanwaltschaft hat es einen Wechsel gegeben. Das haben Sie sicher mitbekommen.«

Berger schüttelte den Kopf. »Nein, das ist wie vieles andere an mir vorbeigegangen.« Ihm hatte die Kraft gefehlt, um sich auf dem Laufenden zu halten und das Interesse an der Außenwelt war gesunken. Seine dunkle Innenwelt war in den letzten Monaten sein einziger Bezugspunkt gewesen.

»Oberstaatsanwalt Dr. Lorenz Taglehner hat sich nach Stuttgart verabschiedet zur Generalstaatsanwaltschaft. Ich muss sagen, ich bin heilfroh. Die Zusammenarbeit bei unserem großen Fall war – sagen wir – verbesserungsfähig. Das haben Sie selbst zu spüren bekommen. Und mit der Bundesanwaltschaft hat er sich auch nicht gut verstanden. Sein Nachfolger ist Dr. Johannes Stenglenz. Er kommt aus Mannheim. Hat einen guten Ruf. Bisher macht er einen souveränen Eindruck. Ist vor allem kooperativ. Und kann zuhören. Er geht nicht mit einer vorgefertigten Meinung an die Fälle heran.«

Winkers Kritik an Taglehner überraschte Berger nicht. Der Kripochef sagte immer deutlich seine Meinung, wenn ihm etwas gegen den Strich ging.

»Alles andere werden Sie nach und nach erfahren. Am ersten Arbeitstag nach der Rekonvaleszenz will ich Sie aber nicht gleich mit den ChrisTer-Fällen belasten.«

»Mit was für Fällen?«

»Entschuldigung! Das können Sie nicht wissen. Wir haben die Fälle, die die Soko Gifiz bearbeitet, der Einfachheit halber mit ›ChrisTer‹ zusammengefasst – christliche Terroristen. Sie untersuchen zunächst einen Fall, der reine Routine ist. Es sieht nach einem tödlichen Unfall aus, muss aber abgeklärt werden. In der Nähe des Mummelsees ist ein argentinischer Tourist bei einem Spaziergang in den Abgrund gestürzt. Die Bergwacht und die örtliche Polizei gehen zwar von einem Unfall aus, sagen aber, dass ihnen ein Absturz an der Unglücksstelle dennoch ungewöhnlich erscheint. Deshalb liegt der Fall jetzt bei uns. Wir müssen prüfen, ob ein Fremdverschulden infrage kommt. Das ist saudumm gelaufen. Wenn Bergwacht und örtliche Polizei ihre Zweifel für sich behalten hätten, wären wir nicht eingespannt worden. Ich bin zurzeit um jeden Fall froh, den wir nicht bearbeiten müssen. Wie auch immer, ändern können wir es ohnehin nicht mehr. Der Argentinier jedenfalls war Gast im Hotel Schatzhauser.«

Beim Stichwort »Schatzhauser« musste Berger sofort an Wilhelm Hauffs berühmtes Schwarzwaldmärchen denken. Noch immer konnte er den berühmten Vers auswendig, mit dem Peter Munk das Glasmännlein ruft: »›Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all’ Land, wo Tannen stehn, lässt dich nur Sonntagskindern sehn.‹«

Der Kripochef schaute ihn verblüfft an.

Berger entschuldigte sich und fing an zu dozieren: »Sagen Sie bloß, das kennen Sie nicht? Wilhelm Hauff – ›Das kalte Herz‹. Schatzhauser ist ein alter, guter Geist, der den bösen Holländer Michel bekämpft und dafür sorgt, dass der Munk Peter sein richtiges Herz zurückbekommt. Er ist wie ein beschützender Vater und eine moralische Instanz, die verhindert, dass man auf die schiefe Bahn gerät. Schatzhauser steht für sozialen Umgang und Respekt.« Berger besann sich, dass er nicht in einem Literaturseminar saß mit dem Thema »Bedeutung des Märchens ›Das kalte Herz‹ für die spätkapitalistische Gegenwart«.

Winker sagte nur: »Sie sind der Literaturexperte im Haus.«

Berger galt unter Kolleginnen und Kollegen als belesener Mensch und als kulturgeschichtliche Institution, obwohl er nur wenige Semester Germanistik studiert hatte. Aber er war der Literatur treu geblieben, ausgenommen die Zeit der Zusammenbrüche und der Rekonvaleszenz.

Winker musste sich nach Bergers kurzem Ausritt in die Literatur offenbar erst einmal sammeln und fragte: »Über was haben wir gerade gesprochen?«

»Sie haben mir gesagt, dass ich einen Unglücksfall in der Nähe des Mummelsees untersuchen muss.« Dass man Winker so aus der Fassung bringen konnte!

»Richtig.« Winker schien den Gesprächsfaden wiedergefunden zu haben. »Ich muss gestehen, ich habe noch nie etwas von diesem Hotel gehört oder gelesen.«

Berger ging es genauso.

»Sie fahren noch heute zu dem Hotel. Die Anfahrt ist im Navi Ihres Dienstfahrzeugs und auf Ihrem Smartphone gespeichert. Wir haben ein Zimmer im Hotel für Sie gebucht, sicherheitshalber für zwei Übernachtungen. Es ist zwar nicht weit bis dort, aber so können Sie sich in aller Ruhe umsehen und sich auch ein Bild vom Hotel machen. Morgen früh bekommen Sie Unterstützung von Kollegin Tamara Bieger. Für sie ist eine Übernachtung reserviert. Ich denke, dass Sie beide den Fall schnell abschließen können. Die Protokolle von Bergwacht und örtlicher Polizei finden Sie auf Ihrem Smartphone und auf Ihrem Tablet. Die Leiche des Argentiniers ist noch in der Rechtsmedizin in Karlsruhe. Wir haben die argentinische Botschaft verständigt. Über sie läuft alles Organisatorische. Auch die Presse hat eine kurze Notiz bekommen, bisher aber nicht weiter nachgefragt. Sie können den Fall ungestört untersuchen. Alles Weitere, zum Beispiel den Plan zu Ihrer Wiedereingliederung, erfahren Sie von Röschen. Dienstausweis und Dienstwaffe liegen im Vorzimmer für Sie bereit.«

Die ganze Zeit hatte Winker monoton und kraftlos gesprochen. Er beendete seinen Vortrag und Berger wollte schon aufstehen. Doch der Kripochef war nicht fertig. »Ich will noch einmal kurz die Soko Gifiz ansprechen.«

Winker stockte, als ringe er um Worte. Berger verspürte in sich eine Unruhe. Was war nur mit Winker los?