Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

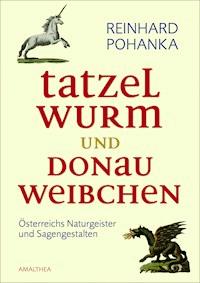

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Österreich, die Heimat der Zauberwesen Der Volksmund ist überzeugt: Fabelwesen, es gibt sie. Wassergeister, Feen, Wilde Wesen und Geister der Nacht sind lebendig in unseren Fabeln, im Volksglauben und vor allem im Brauchtum. Sie hausen auf Almen und in Almhütten, sie bewohnen die tiefen dunklen Wälder und sind in Flüssen, Seen und Teichen zu finden. Sie kommen als Kobolde in die Häuser der Menschen, helfen ihnen als Fanggen und necken sie als Nörgelen mit Streichen. Reinhard Pohanka beschreibt die vielfältigen Sagenwesen und Naturgeister Österreichs in ihrem Aussehen und Verhalten und gibt Tipps für Schutzmechanismen. Sein Buch zeigt: Österreich ist ein Land der Dämonen, Geister und Gespenster.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

REINHARD POHANKA

TatzelwurmundDonauweibchen

REINHARD POHANKA

TatzelwurmundDonauweibchen

Österreichs Naturgeister und Sagengestalten

Inhaltsverzeichnis

Unsere Welt ist voller dunkler Wesen

1. Luftgeister

Elfen · Dryaden · Sylphen · Windsbraut

2. Erdgeister

Wichtel · Gnome · Kobolde · Rafflmandl · Lahnwaberl · Irrwisch und Irrlicht · Korngeister

3. Wassergeister

Wassermann · Nixen · Undine · Melusine

4. Feuergeister

Feuermann · Salamander · Feuriges Getier

5. Waldgeister

Holz- und Moosleute · Waldfrauen und Waldmänner · Buschweibchen · Fanggen · Nörgelen · Wilder Mann und Wildes Weib

6. Berggeister

Grubengeister · Berggeist · Almgeist · Alber · Winterbrentlerin · Sennenpuppe · Venedigermandl

7. Das Feenreich

Feen · Vilen · Salige Frauen · Frau Holle, Hulda oder Percht · Pudelmutter · Lutzelfrau

8. Riesen und Zwerge

Riesen · Zwerge

9. Wilde Wesen

Basilisk · Drachen und Lindwürmer · Natternkönig · Haselwurm · Schwarzer Hund · Einhorn · Greif · Werwolf

10. Wilde Jagd

11. Nächtliche Wesen

Drud · Incubus und Succubus · Aufhocker

12. Kinderschreck

Schwarzer Mann · Butzemann oder Buhmann · Hehmann · Wauwau · Sandmann · Bluatschink · Percht · Krampus

13. Zwischen Geistern und Menschen

Ahasver, der ewige Jude · Wechselbalg · Weiße Frau

14. Die Welt der Hexen

15. Tod und Teufel

Sensenmann · Tödin · Teufel · Des Teufels Großmutter

Literatur

Unsere Weltist voller dunkler Wesen

Österreich ist ein Land der Dämonen, Geister und Gespenster. Sie sind überall um uns, sie leben auf den Almen und in den Almhütten, sie bewohnen die tiefen dunklen Wälder und sind in den Flüssen, Seen und Teichen zu finden. Sie kommen als Kobolde in die Häuser der Menschen, helfen ihnen als Fanggen und necken sie mit Streichen als Nörgelen. Dabei sind sie ein uraltes Geschlecht. Schon seit frühester Zeit glaubte der Mensch daran, dass nicht alles, was um ihn herum vorging, allein der Natur zu verdanken ist. Die Römer, die lange Zeit dieses Land regierten, kannten Dämonen, kleine Götter und spirituelle Wesen, welche die Natur und den Menschen beherrschten. Auf der anderen Seite der Donau wussten die Germanen in ihren Sagas von seltsamen Gestalten zu berichten, welche die Natur, aber auch den Himmel und die Unterwelt, bewohnten. Es waren Wesen, die für den Menschen Natur symbolisierten. Eine Natur, die er nicht beherrschen konnte, der er oft schutzlos ausgeliefert war und die deshalb personifiziert wurde, da man wissen musste, wem man Opfer zu bringen hatte, um ihn zu besänftigen. Aus all diesen Wesen formte sich ab dem frühen Mittelalter eine Welt von guten und bösen Dämonen, welche das Leben der Menschen neben Gott mitregierten. Es war schließlich die Kirche, die sich dieses Problems annahm und die Dämonen bekämpfte. Versuchte, sie dem Volk auszutreiben, sie verteufelte und an ihre Stelle jene Figur setzte, die in der Kirche für all das Böse in der Welt zuständig ist: Diabolos, der Verwirrer, der Teufel. Dabei waren die Dämonen der Alten keine bösartigen Figuren, sie waren die Mittler zwischen der Götterwelt und den Menschen. Erst als sich die Kirche ihrer annahm, erhielten sie den Ruch des Bösen, Numinosen und Gefährlichen.

Das Wort Dämon stammt aus dem Griechischen und kommt von δαίµων (Daimon). Dieses bezeichnete ursprünglich den Geist der Verstorbenen und hatte zunächst eine positive Bedeutung, da diese Seelen eine Mittelstufe zwischen Göttern und Menschen waren, eine Art Götter zweiter Klasse. Im Griechischen bedeutet δαιµóνιoν (Daimonion) auch Schicksal und Gewissen, das den Menschen durch sein Leben als unsichtbarer Mitspieler begleitet. Der griechische Philosoph Platon beschreibt in seinem »Symposion« (203, 1f.) die Daimones:

»Außerdem gibt es gewisse mittlere göttliche Mächte, … durch welche unsere Wünsche wie unsere Verdienste zu den Göttern gelangen. Diese bezeichnen die Griechen mit dem Wort ›Daimones‹, zwischen Erdbewohnern und Himmelsbewohnern, Überbringer der Gebete von hier und der Gaben von dort, die hin und her tragen von hier die Bitten und von dort die Hilfen, als eine Art Dolmetscher für beide Seiten und Heilsbringer …«

Erst im Mittelalter erhält der Dämon seine negative Bedeutung, als die Kirche ihn der teuflischen Familie zurechnet.

Dabei brauchte der Mensch die Dämonen. Sie gaben ihm jene Erklärungen, welche die Wissenschaft und der Glaube der früheren Zeiten nicht liefern konnten. Sie erklären die Welt und ihre Phänomene und lassen den Menschen nicht schutzlos diesen gegenüber zurück. Denn kann sich der Mensch einen Ausdruck der Natur erklären, so kann er auch ein Mittel dagegen finden. Man muss seinen Feind kennen, um ihn zu bekämpfen, sei es mit Sprüchen, Talismanen oder mit bestimmten Verhaltensregeln. Der Dämon und seine Welt geben dem Menschen Hoffnung. Nicht umsonst handeln viele Geschichten und Sagen davon, dass gutes Verhalten von den Dämonen belohnt wird, genauso wie Schlechtigkeit und böse Menschen ihre Bestrafung finden. Hier wird neben dem kirchlichen ein zweites Wertesystem eingeführt. Eines, das auch der einfachste Bauer und sein Gesinde verstehen und nachvollziehen konnten. Es gab also auch die irdische Gerechtigkeit und man musste damit nicht warten, bis nach dem Tode, wenn man dem Richter im Jenseits gegenüberstand. Wenn es Bestimmungen gab, was Gut und Böse war, und dies von den Dämonen auch so gesehen wurde, so errichtete dies Regeln für das Leben außerhalb der Kirche und ihrer zehn Gebote. Man musste sich an diese halten. Verstieß man dagegen, wurde man von den Dämonen bestraft, also von der Natur selbst und nicht von einer Instanz, die erst nach dem Tode des Menschen ihren Urteilsspruch über sein Leben fällte. So gesehen ist die Welt, in der die Dämonen, Naturgeister und Elementarwesen umgehen, eine Spiegelwelt zur unsrigen, in der diese Projektionen die Empfindungen unseres Inneren darstellen. Der Glaube an ihre Existenz und das Leben mit ihnen trägt damit zu einer individuellen und kollektiven Lebensbewältigung bei.

Um sich diese Wesen gewogen zu machen, galt es, bestimmte Handlungen zu setzen, um sie zu besänftigen oder sich vor ihnen zu schützen. Rituelle Plätze und Bräuche aus der Vergangenheit, die diesem Zweck dienten, finden sich noch überall in unserem Land. Alte Kultplätze, Höhlen und Steintürme zeigen uns, dass diese Wesen auch in christlicher Zeit noch Verehrung gefunden haben.

Das Verhältnis der Kirche zu den Dämonen und Naturgeistern ist immer ein schwieriges gewesen. Auch nach der Christianisierung des Alpenraumes lebten die alten Vorstellungen noch bei vielen Menschen weiter, die früheren Götter blieben im Gedächtnis der Menschen erhalten und wurden in veränderter Form unter die Dämonen und Naturgeister eingereiht. Die Kirche lehnte diese Mächte kategorisch ab und stellte sich diese im christlichen Kontext als gefallene Engel oder als die Nephilim, die Kinder von Engeln und Menschen, vor. Diese Geister galten als böse und dem Menschengeschlecht nicht gutgesinnt. Der große Kirchenlehrer Augustinus von Hippo (354–430) entwickelte die erste christliche Dämonologie, in der er nicht an der Existenz der Dämonen zweifelte, diese aber als gefallene Engel ansah. In seiner Auffassung gibt es zwei Reiche, das Gottesreich und das Reich der Dämonen, die im ewigen Streit stehen.

Augustinus befasste sich auch mit der Natur der Dämonen. Nach ihm haben sie einen feinstofflichen, luftigen Körper, leben länger als die Menschen, was ihre große Erfahrung erklärt, und haben bessere Sinnesorgane. Sie können die Zukunft voraussagen und Menschen mit Krankheiten infizieren. Zudem können sie in die Gedanken dieser eindringen und Trugbilder vorgaukeln.

Dennoch hatte das einfache Volk immer seine eigenen Gedanken über die Dämonen, Naturgeister und Elementarwesen. Die Verbreitung all dieser Vorstellungen erfolgte zunächst nicht schriftlich. Es waren die Gespräche unter den Menschen, die Erzählungen an langen Abenden vor dem Spinnrad, die den Menschen schon von klein auf mit der jenseitigen Welt um ihn herum bekannt machten. Hier wurde der Mensch mit dem Jenseitigen konfrontiert, konnte Erklärungen finden und auch seine Ängste ausleben. Wenn er dann in den Wald ging und das Rauschen des Windes, das Ächzen der Bäume hörte und Irrlichter auf den Tümpeln sah, so kannte er sich nun damit aus. Er konnte diese Erscheinungen zuordnen, wusste, wo es gefährlich war, und konnte sich danach verhalten. Erst viel später, nach dem Zeitalter der Aufklärung, ging man daran, dieses Wissen des Volkes zu sammeln, zunächst in Märchen- und Sagenbüchern und noch später versuchte sich die Wissenschaft an diesen Geschichten. Man deutete die Figuren der Sagen, wies ihnen bestimmte Bereiche zu, gliederte sie geografisch und nach Sprachen, suchte ihre Herkunft zu enträtseln und in ein Konzept zu überführen. Noch später untersuchte man sie psychologisch und parapsychologisch, forschte mit Gesprächen und Instrumenten über die dämonisch belegten Phänomene und erkannte, wie wichtig diese kleinen Kobolde, Wichte, Fanggen, Nörgelen, Riesen, Zwerge, Drachen und Wassermänner für den Menschen waren. Man sah, dass viele dieser Wesen ihre Herkunft im Unterbewusstsein der Menschen hatten, dass sie Ängste ausdrückten, aber dem Menschen auch Lösungen zu deren Bewältigung lieferten.

Viele der Dämonen haben mit dem Tod zu tun, was darauf hinweist, dass es die ältesten dieser Wesen sind, mit denen sich der Mensch zu beschäftigen hatte. Man hatte immer Angst vor dem Tod, vor dem Unbekannten, was dahinter lag. Aber auch Furcht vor den Toten, vor ihrem Umgehen und Wiederkommen. Man fürchtete das Totenheer des Wotan, das sich später in die Wilde Jagd verwandelte und den einsamen Wanderer auf seinen Wegen überfallen und mit sich nehmen konnte. Man ängstigte sich vor den Untoten, wenn sie versuchten, als Irrlicht den Menschen ins Verderben zu führen oder ihn als Aufhocker ansprangen und so lange bedrängten, bis er tot zu Boden sank. Zahlreiche Geschichten berichten von der Überwindung des Todes in der Nachfolge des Siebenschläfermythos, wenn Schatzjäger oder Bergleute in Höhlen oder Klüften eingeschlossen wurden und erst nach vielen Jahren wieder zum Vorschein kamen und sie niemand mehr in ihrem Dorf erkannte. Oder wenn der Wassermann die Seelen der Ertrunkenen in die Tiefe zieht und dort in kleinen Töpfchen aufbewahrt, damit sie nicht in den Himmel kommen können, bis sie durch die gute Tat eines Menschenkindes erlöst werden.

Nur schwer überschaubar ist die Zahl der Natur- und Elementargeister, welche die Welt bevölkern. Hier hat der Mensch dem Ausdruck der Natur, sei es Nebel, Wolken, Wind, aber auch solchen irdischen Dingen wie Muren oder Lawinen eine Gestalt gegeben, um leichter mit ihnen umgehen zu können. Schon früh hat man sich damit beschäftigt, einen Katalog der Dämonen und der ihnen verwandten Geister zu erstellen. Es gibt aber so viele von ihnen und sie sind je nach Region so unterschiedlich, dass eine einheitliche Systematik kaum möglich ist. Der Erste, der sich mit dem Thema umfassend beschäftigt hat, war der Gelehrte, Humanist und Hexentheoretiker Johann Trithemius (1462–1516), der in zwei Büchern eine Dynastengeschichte der Dämonen, aber auch ihres Oberhauptes, des Teufels, und seiner Unterteufel zu schreiben versuchte. Für ihn sind die Dämonen, Naturgeister und Elementarwesen nichts anderes als das dritte Geschlecht der bösen Geister und »… von diesen Teufeln und bösen Geistern wohnt ein Teil in den Hölzern und Wäldern …« Agrippa von Nettesheim (1486–1535), Universalgelehrter, Arzt, Jurist und Philosoph, versuchte die antiken Dämonen, wie er sie von griechischen und römischen Schriftstellern kannte, mit dem Christentum in Übereinstimmung zu bringen. Er war der Erste, der seinem Publikum das Aussehen und die Körperlichkeit der Dämonen nahebringen wollte. Er unterscheidet bereits Tag-, Nacht- und Mittagsgeister sowie die Wald-, Berg-, Feld- und Hausgeister.

Im 15. und 16. Jahrhundert glaubte man die Dämonen und Naturgeister nach den vier Elementen als Feuer-, Luft-, Wasser- und Erdgeister ordnen zu können. Der Hauptvertreter dieser Richtung war der Arzt und Naturforscher Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493–1541). Er sprach auch als Erster die sexuelle Seite dieser Geister an, die sich seiner Meinung nach stets mit dem Menschen zu vereinigen suchen. Die Ursache sieht er darin, dass Dämonen keine Seele haben, aber durch die Verbindung mit einem Menschen an dessen Unsterblichkeit teilhaben möchten. Er nennt auch die Umstände, unter denen diese Geister entstehen:

»Eine Art von Körper besteht nur aus Feuer und kann nicht gesehen werden, weshalb Orpheus die, welche einen solchen besitzen, feurige und himmlische Dämonen nennt; eine andere ist aus Feuer und Luft gemischt, daher diese Dämonen ätherische oder Luftgeister heißen: kommt etwas Wasser hinzu, so entsteht eine dritte Körpergattung, von der die Wassergeister ihren Namen haben, … wird endlich noch etwas Erde hinzugefügt, so werden solche Dämonen Erdgeister genannt.«

Hatten diese Forscher der Dämonologie am Ende des Mittelalters noch davon auszugehen, dass die Dämonen, Naturgeister und Elementarwesen einen unabhängigen Platz in der Geisteswelt des Menschen einnehmen, so war der Kirchenreformator Martin Luther (1483–1546) unerbittlicher in seinem Urteil. Für ihn sind diese Wesen Ausgeburten des Bösen, des Teufels.

Zahllos sind die Sagen, die sich im Alpenraum, aber auch in den Ebenen der Donauländer und in den Wäldern der Steiermark um Dämonen ranken. Viele unterschiedliche Geschichten sind hier, die oft auf gemeinsame Sagenmotive zurückgehen. Gleich ist ihnen allen, dass sie Elemente der Magie und des Dämonischen beinhalten. Ereignisse werden oft als kaum oder nicht erklärbar formuliert, um die Geschichten spannender zu machen. Oft wird ein wahrer Sachverhalt an real existierenden Personen oder Orten festgemacht, um der Sage mehr Gewicht und einen Anschein von Realität zu geben. Oft handeln sie von Fremden, die seltsame Fähigkeiten haben oder die sich ungewohnt und abweichend von der geltenden Norm verhalten. Dazu wird beschrieben, wie man sich im Umgang mit den Geistern und Naturwesen zu verhalten hat, was von einem erwartet wird, wie man sich vor ihnen schützen oder durch sie zu Reichtum kommen kann. Oft begegnen Geister und Naturwesen den Menschen, wenn sie beschworen werden. Gut ist es dann zu wissen, wie man ihnen wieder abschwören kann. Dazu kommen noch Naturereignisse, die in ihrem Entstehen und ihrer Existenz durch Handlungen der Geister und Naturwesen zu erklären sind. Diese Sagen geben einen Einblick in die Seele der Bevölkerung. Sie sind genauso eng und abgründig wie die Welt, in der die Erzähler lebten.

Im vorliegenden Buch wurde versucht, sich auf das Gebiet des heutigen Österreich zu beschränken und die Elementarwesen, Naturgeister und Dämonen mit den ihnen zugehörigen Sagen zu verknüpfen. Dabei muss eingestanden werden, dass es aus der Überfülle der Sagen nicht einfach ist, zu jeder Figur die wesentlichen herauszuheben. Jedes Dorf, jedes Tal und jede Landschaft haben ihre eigenen Geister und Dämonen, sodass es nur möglich ist, einen generellen Überblick über diese Gestalten zu geben und zu versuchen, diese in ihrem Aussehen und Verhalten zu beschreiben. Wichtig war es auch, eine Anleitung zu geben, wie man sich gegen diese Wesen, die dem Menschen nicht nur freundlich gesonnen sind, schützen kann.

Man mag zur Existenz dieser Wesen stehen, wie man will. Es bleibt aber eine Tatsache, dass diese für viele Jahrhunderte die Welt unserer Vorfahren belebt und beeinflusst haben. Sie sind in unserer von Wissenschaft und Technik bestimmten Zeit ein wenig an den Rand gedrängt worden, haben aber in unserem Unterbewusstsein noch immer einen Platz, wie jeder weiß, der einmal allein durch einen dunklen Wald bei Wind und Sturm oder Nebel gewandert ist. Obwohl wir aufgeklärte Menschen sind, können wir uns von dem Gedanken, dass es übernatürliche Mächte gibt, nicht ganz befreien. So bleiben Dämonen, Elementarwesen und Naturgeister weiter bestehen, sei es als unser volkskundliches Erbe oder in einer kleinen Ecke unseres Unterbewusstseins, was uns zeigt, dass wir noch immer mit unserer dunklen Vergangenheit in Verbindung stehen.

1.Luftgeister

Zu den in freier Natur umherschwirrenden Luftgeistern zählen Elfen oder Alben, Sylphiden und Dryaden. Wie immer man sie nennen mag, sie alle sind schön, von hauchzarter Gestalt und blass wie Elfenbein. Meist von Schleiern umhüllt, manchmal auch ohne, doch stets mit Blüten im Haar, tummeln sie sich über und unter den Wolken. Sie bevölkern die Wälder und Berge, sind in Klüften und an Flüssen daheim.

Im Mittelalter nur wenig bekannt, haben sie ihren großen Auftritt erst in der Romantik des frühen 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit waren viele Menschen davon überzeugt, dass in der Natur Geister existieren, welche Baum und Berg beleben. Leider weisen diese auch die negativen Wesenszüge des Menschen auf, sind gewalttätig und rachsüchtig, können schmeichlerisch sein und treiben gern Schabernack und Unfug.

Elfen

Elfen, auch Elben oder Alben genannt, sind Geisterwesen, die in Mitteleuropa und in Österreich nur wenig bekannt sind und daher eher selten in den Sagen vorkommen. Sie sind Lichtgestalten oder Naturgeister, die aus der nordischen Mythologie stammen. Als Alben werden sie in der um 1200 entstandenen Snorra-Edda im Zusammenhang mit dem nordischen Göttergeschlecht der Asen erwähnt. Dazu unterscheidet die Snorra-Edda zwischen Licht- und Schwarzalben, Namen, die stark deren Wesen widerspiegeln. So heißt es:

»Da ist eine Wohnung, die Álfheim heißt. Da haust das Volk, das man Lichtalben nennt. Aber die Schwarzalben wohnen unten in der Erde und sind ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihren Verrichtungen. Die Lichtalben sind schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalben schwärzer als Pech.«

Eine weitere Gruppe stellen die Dunkelalben dar, die aus der Verbindung von Licht- und Schwarzalben hervorgegangen sind. Ob Snorri Sturluson, der Verfasser der Prosa-Edda, diese Einteilung bereits vorfand oder selbst entwickelt hat, ist umstritten. Seine Alben haben viel mit der Fruchtbarkeit der Felder zu tun, da sie dem germanischen Fruchtbarkeitsgott Freyr zugeordnet sind.

Die deutsche Entsprechung dazu wird in der Mehrzahl Elbe oder Elber genannt. Diese Formen wurden im 18. Jahrhundert jedoch weitgehend von der englischen Form Elves, deutsch Elfen, verdrängt. Von den christlichen Kirchen wurden die Elben oder Elfen, da man ihnen keinen christlichen Inhalt geben konnte, zu bösartigen Wesen herabgestuft, die Krankheiten beim Vieh und bei den Menschen hervorrufen können. Das Wort »Albtraum« leitet sich vom »Elfentraum« her und die alte Form »Albdruck«, ein des Nachts in der Brust lastender Schmerz, meint eigentlich »Elfendruck«. Man glaubte, dass dieser von einem Elf herrührte, der sich des Nachts auf die Brust des Schlafenden setzte (siehe dazu auch → Incubus, → Succubus und → Drud).

Ursprünglich gelten die Elfen als ein leichtfertiges Volk, das die Musik und den Tanz liebt und in einem Königreich lebt, an dessen Spitze ein Elfenkönig, bei Goethe der »Erlkönig«, steht. In der mittelalterlichen deutschen Literatur bis zum 13. Jahrhundert lässt sich der Elf nur selten, aber doch nachweisen, danach scheinen die Elfen als Naturgeister in Mitteleuropa weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein. Es gibt sie aber weiterhin im Wissen des Volkes, allerdings in einer geänderten Bedeutung, und so lassen sich ihre Bezeichnung und ihre Wesenszüge bei den → Zwergen und im Alb wiederfinden. Den Brüdern Grimm verdanken die Elfen ihren Einzug in die deutsche und österreichische Folklore durch das von ihnen 1826 in Leipzig herausgegebene Buch »Irische Elfenmärchen«, eine Übersetzung der »Fairy Legends« des irischen Dichters Thomas Crofton Crokers. In der Einleitung werden Wesen und Lebensart der Elfen genau beschrieben:

»Die Elfen, die in ihrer wahren Gestalt kaum einige Zoll hoch sind, haben einen luftigen, fast durchsichtigen Körper, der so zart ist, dass ein Tautropfen, wenn sie draufspringen, zwar erzittert, aber nicht auseinanderrinnt. Dabei sind sie von wunderbarer Schönheit, Elfen sowohl als Elfinnen, und sterbliche Menschen können mit ihnen keinen Vergleich aushalten … Ihre Häuser haben sie in Steinklüften, Felshöhlen und alten Riesenhügeln. Innen ist alles aufs glänzendste und prächtigste eingerichtet ... ihre Kleidung ist schneeweiß, manchmal glänzend, notwendig gehört dazu ein Hut oder ein Käppchen ... die Elfen erscheinen in einem gewissen Zwielicht; beides, das Böse wie das Gute haben zugleich teil an ihnen und sie zeigen ebenso wohl eine schwarze wie eine weiße Seite. Es sind vom Himmel gestoßene Engel, die nicht bis in die Hölle gesunken sind, die aber selbst in Angst und Ungewissheit über ihre Zukunft zweifeln, ob sie am Jüngsten Tag Begnadigung erhalten werden. Dieses Nächtliche, Teuflische bricht sichtbar in ihren Neigungen und Handlungen hervor. Wenn sie in Erinnerung des ursprünglichen Lichtes wohlwollend und freundlich den Menschen gegenüber erscheinen, so treibt sie das böse Element ihrer Natur zu heimtückischen und verderblichen Streichen an. Ihre Schönheit, die wundervolle Pracht ihrer Wohnungen, ihre Fröhlichkeit ist dann nichts als falscher Schein, und ihre wahre Gestalt von abschreckender Hässlichkeit erregt Grausen. Erblickt man sie in seltenen Fällen bei Tag, so zeigen sie ein von Alter eingefallenes ... Gesicht, eine kleine Nase, rote Augen und das weiße Haar eines steinalten Greises ...«

Erst nach dem Erscheinen des Grimm’schen Märchenbuches treten die Elfen auch in österreichischen Sagen wieder auf, so in der Sage vom Königskraut vom Moosgraben in Wien. Hier bewachen sie das allheilende Königskraut, das von keinem Menschen gepflückt werden darf, wenn es seine Wirkung nicht verlieren soll. Oder in der Sage vom Brunnen zu Schotthof in Wien-Ottakring, wo sie das heilkräftige Wasser bewachen.

Dryaden

Die Baumnymphen, Dryaden genannt, stammen von den Elfen ab. Eigentlich sind sie die Baumgeister der griechischen Mythologie, zumeist die Nymphen der Eichenbäume. Ihr Name wurde später auf alle Baumgeister übertragen. Sie werden als schöne weibliche Wesen vorgestellt. Dryaden sind wie alle Nymphen übernatürlich langlebig und an ihre Behausungen gebunden. Für einige von ihnen, die Hamadryaden, ist diese Verbindung zugleich ihr Leben. Sie sind Teil ihrer Bäume, sodass mit dem Tod des Baumes auch seine Nymphe stirbt. Aus diesem Grunde bestrafen Dryaden und die griechischen Götter jeden Sterblichen, der einen Baum verletzt, ohne zuvor die Baumnymphen anzurufen.

Johann Karl August Musäus (1735–1787) schildert ein solch legendäres Geschehnis in seiner Erzählung »Libussa«: Als Böhmen besiedelt wurde, fällte man tief in den Wäldern zahlreiche Bäume, um Platz für eine neue Siedlung zu schaffen. Der junge Knappe Krokus aus dem Gefolge des Herzogs Chech lebte im Wald in der Nähe einer mächtigen Eiche. Eines Abends erschien ihm im Geäst des Baumes eine helle Gestalt und sprach zu Krokus: »Ich bin keine Truggestalt, kein täuschender Schatten; ich bin die Elfe dieses Hains, die Bewohnerin der Eiche, unter deren dickbelaubten Ästen du oft gerastet hast.« Sie bat ihn, die Eiche nicht zu fällen, denn diese sei ihr Lebensbaum und sie müsse mit ihm sterben.

Krokus verschonte den Baum und baute sich eine Hütte in der Nähe und war in allem, was er tat, durch die Hilfe der Nymphe erfolgreich. Er ging eine Verbindung mit ihr ein und ihre Tochter Libussa, später sagenhafte Gründerin von Prag, Ahnherrin der Dynastie der Przemysliden und Herzogin von Böhmen, wurde geboren. Aber eines Tages braute sich ein Gewitter über dem Wald zusammen und ein Blitz zersplitterte die Eiche und Krokus sah seine geliebte Nymphe nie wieder.

Sylphen

Das griechische Wort für Luftgeist, Sylphe, bedeutet Schmetterling. Ein Insekt, das ein oft verwendetes Symbol für Luftgeister ist. Manche glauben auch, dass sich Luftgeister der Schmetterlinge bedienen, um sich sichtbar zu machen. Das Alter dieses Mythos ist unbekannt. Möglicherweise hat der Name Sylphe auch mit dem lateinischen Wort für Wald, Silva, zu tun. Der Erste, der sich eingehend mit den Sylphen beschäftigt und ihren Namen überliefert hat, war Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, der sie als weiblich und unsichtbar ansieht. Er hat 1590 in seinem in Basel gedruckten Werk »Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et de caeteris spiritus« (Buch der Nymphen, Sylphen, Zwerge und anderer Geister) den mittelalterlichen Volksglauben in Buchform gebracht und den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft jeweils bestimmte Geistwesen zugeordnet. Für ihn gehören dem Element Erde die Erdgeister oder → Gnome an. Dem Element Feuer werden die Feuergeister oder → Salamander zugewiesen, dem Element Wasser die Wassergeister oder → Undinen und dem Element Luft werden die Luftgeister, Sylphen genannt, zugeordnet. Vermutlich hat sich Paracelsus in seinem System an den Gestalten der jüdischen Kabbala orientiert, welche Geister als Belebung der Materie kennt.

Zu den Luftgeistern zählen nach Paracelsus die Sylphen, auch Sylphiden genannt. Sie leben in den Wolken und entsprechen unserer Vorstellung von Engeln oder Feen. Im Aussehen ähneln sie dem Menschen, allerdings sind sie mit Flügeln und einem filigranen Körper ausgestattet, der Licht und Glück ausstrahlt. Sie sind in der Lage, sich fortzupflanzen, von den Menschen unterscheidet sie aber, dass Sylphen seelenlos sind. Sie wirken jugendlich, ihre Kleider erinnern an wehende Schleier. Sylphen sind frei und ungebunden und dadurch überall zu finden. Ihre Energien zeigen sich in der kleinsten Brise wie im mächtigsten Sturm. Sie sind ständig in Bewegung und reisen mit dem Wind. Zu ihren Aufgaben gehört das Beschützen des Luftraumes, der Bewegungen des Windes und der Wolken. Die Sylphen gelten als die reinsten aller Naturwesen und sind dem Menschen durch ihre große geistige Reife überlegen. Als die Hüter der Luft schenken sie Inspiration im Alltag und fühlen sich von künstlerischen Menschen stark angezogen. Sie mögen keine Trägheit und lassen den Menschen an festgefahrenen Gewohnheiten rütteln. Sie umsorgen traurige und kranke Menschen und schenken ihnen neuen Mut und Freude. Im Gegenzug zu diesen Luftgeistern sind ihre nächsten Verwandten, die Sturmgeister, wild und ungezähmt und finden sich in schwarzen Gewitterwolken.

Als Wesen in reinster Form sind sie nicht als Materie erkennbar, sie bewohnen die Winde aller Himmelsrichtungen und die Wolken. Sie haben die Fähigkeit der Magie und können sich in jede beliebige Lebensform verwandeln.

Im Glauben des Volkes finden die Sylphen nur wenig Beachtung. Als ätherische Wesen stehen sie den Menschen fremd gegenüber und wurden durch gegenständlichere und mehr fühlbare Wesen wie die → Windsbraut ersetzt.

Windsbraut

Die Windsbraut ist ein in Österreich selten anzutreffender Luftgeist. Meist ist sie als Personifikation des Windes in Tirol oder Vorarlberg zu finden, die übrigen Landesteile kennen sie zwar, wissen aber wenig über sie zu erzählen. Ihren Namen hat sie von den Germanen, die eine Windes Prut kannten, wobei sich prut vermutlich von prüs, Gebraus, ableiten lässt.

Schon die alten Griechen kannten die Personifikation der Winde. Homer benennt sie erstmals und der Gott der Winde, Aiolus, der menschen- oder pferdeartig mit Flügeln dargestellt wird, verwahrte sie auf seiner Insel Aiolia. Als eines Tages der Held Odysseus zu ihm kam und um guten Wind für seine Heimreise nach Ithaka bat, gab er ihm den Westwind mit und einen Schlauch aus Ziegenleder, in dem sich andere, ungünstige Winde befanden, mit dem Hinweis, diesen nicht zu öffnen, bevor der Held zu Hause sei. Aber die Gefährten des Odysseus vermuteten im Schlauch Schätze, öffneten ihn frühzeitig und ließen die darin verwahrten Winde frei, welche das Schiff des Odysseus weit vom Kurs abbrachten.

Die Bedeutung der Winde für die Griechen zeigt sich im Athener Turm der Winde, einem Denkmal aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, das aus Geldern von Julius Caesar und Augustus bezahlt wurde. Auf den acht Seitenflächen sieht man jeweils eine Personifikation der Winde, so erschienen Boreas (Nordwind), Kaikas (Nordostwind), Apheliotes (Ostwind), Euros (Südostwind), Notos (Südwind), Lips (Südwestwind), Zephyros (Westwind) und Skirion (der Nordwestwind). Unter den Harpyien, hässlichen hellhaarigen Dämonen der griechischen Mythologie, befindet sich Aello, deren Name eigentlich Windsbraut bedeutet. Als eigentliche Vorläuferin der Windsbraut wird die Nymphe Poppysmata angesehen, die sich über Jahrhunderte für den Faun Drillops aufsparte, der von Zeus eingekerkert worden war. Als er freigelassen wurde, fielen er und Poppysmata so ungestüm übereinander her, dass der Faun beim Liebesakt den Tod fand. Die unglückliche Poppysmata wurde dazu verdammt, auf ewig als Windsbraut über die Welt zu ziehen.

Die Kelten kannten mit Vintius, einem der Brüder der keltischen Dioskuren, einen Windgott. Die Germanen nannten den Windgott Forsetis und die Windsbraut Windis prut. In Luthers Bibel heißt es von der Überfahrt des Apostels Paulus nach Kreta, dass eine Windsbraut, ein Sturm von Nordost, das Schiff gegen die Insel Klauda trieb (Apostelgeschichte 27,13–16). Bei den Slawen fliegt die Polednice mit dem Staub des Wirbelwindes auf. In Deutschland kennt man ein Edelfräulein, das leidenschaftlich gerne auf die Jagd ging. Weil sie dabei keine Rücksicht auf die bestellten Felder nahm, ist sie bis in alle Ewigkeit zum Dahinbrausen als Wirbelwind verwunschen. Auch den Hexen sagte man eine Nähe zur Windsbraut nach, indem sie solche Wirbelstürme heraufbeschwören konnten. In manchen Gegenden wird daher der Begriff der Windsbraut mit »Wetterhexe« übersetzt. Da Hexen auch Wetterzauber machen können, glaubte man, dass sich die Windsbraut von ihnen beschwören ließ. Manche meinten auch, dass in der Windsbraut selbst eine Hexe steckte und man ihr mit geweihten Heugabeln und Weihesprüchen zu Leibe rücken könnte.

Es ist nicht verwunderlich, dass man besonders unter den Bauern den Winden Namen gab, hing doch von ihrem Wohl und Wehe das Schicksal der Ernten ab und heftige Stürme konnten ganze Wälder umwerfen. Im Sturm wird die Windsbraut auch zu zwei verschiedenen Wesen erklärt, als Wind und Windin bezeichnet, die einander jagen.

In der Sagenwelt Österreichs ist aus den antiken Windgöttern eben die Windsbraut geworden, eine weibliche Gestalt, die als gefährlicher Naturgeist auftritt und den Menschen Unheil durch ihre Gewalt und Stärke bringt. Manchmal aber spielt sie auch nur mit den Menschen, wirbelt Blätter und Staub auf und verträgt das bereits zu Haufen geschichtete Heu auf den Bergweiden.

Besonders in der Gestalt von kleinen Wirbelwinden oder Windhosen glaubte man die Windsbraut zu erkennen. Als Abwehrmittel wird empfohlen, ein geweihtes Messer in den Wind zu werfen. Fällt es blutig wieder heraus, so hat man die Windsbraut getroffen und verletzt. Allerdings ist diese Vorgangsweise gefährlich, denn die Windsbraut kann sich rächen und den Werfer in die Lüfte entführen. Wird sie aber vom Messer getroffen, so fällt sie manchmal tot als nackte, junge Frau aus dem Wirbelwind heraus.

Unter Österreichs Sagen finden sich immer wieder Geschichten, die mit einem verhängnisvollen Messerwurf zu tun haben. Eine davon stammt aus Zamang in Vorarlberg. Einige Knechte und Mägde sind beim Heuen auf der Alm und werden immer wieder von einem Wind gestört, der das Heu aufwirbelt. Schließlich wird es einem der Knechte zu bunt, er zieht sein Messer aus der Lederhose und schleudert es in den Wind, wo es plötzlich verschwindet und auch nicht mehr wiedergefunden werden kann.

Einige Zeit später geht dieser Knecht mit Gefährten in den Elsass, um sich dort zu verdingen, und sieht unterwegs auf einer Fensterbank sein Messer liegen. Auf sein Nachfragen wird ihm erzählt, dass die Tochter des Hausherren als Windsbraut ausgefahren sei, dann habe jemand ein Messer nach ihr geworfen, das sie in ihrem Leib nach Hause gebracht habe und woran sie verstorben sei.

In manchen Gegenden streute man Mehl vor die Haustüre. Wenn es vom Wind weggetragen wurde, so glaubte man, damit die Windsbraut besänftigt zu haben. In Oberösterreich steckte man in der Weihnachtszeit drei Brotlaibe auf den Zaun, um damit den Wind zu füttern und um sein Wohlverhalten für das nächste Jahr zu bitten. Man kann auch Mehl auf das Dach streuen, um den Kindern des Windes zu essen zu geben, denn diese sind es, die im Wind so jämmerlich heulen.

Aus dem Burgenland gibt es die Geschichte, dass ein Bauer sich über eine Windsbraut so geärgert hat, dass er sie mit der Heugabel stach, worauf sie sich rächte und seinen Wagen umwarf, der den Bauern erdrückte.

Nicht zuletzt ist die Windsbraut die Vorreiterin der → Wilden Jagd. Bevor diese daherbraust, kommt die Windsbraut, kündigt sie an und fegt alles aus dem Weg. Dies dürfte mit den Sturmwinden zu erklären sein, die oft heftigen Unwettern und Gewittern vorausziehen.

2.Erdgeister

Wichtel

Wichtel, auch Wichte oder Wichtelmännchen genannt, sind kleine Erdgeister, die weitschichtig mit den → Zwergen verwandt sind. Sie sind nicht besonders groß, meist kleiner als Zwerge, ihre Größe wird zwischen drei und fünf Handspannen angenommen. Ursprünglich sind Wichtel in den Wäldern und Bergen zu finden, wo sie in Höhlen und Klüften hausen und mit der Suche nach Schätzen und edlen Metallen beschäftigt sind. Sie sind kurzbeinig, dickleibig und kurzhalsig, manche tragen einen grünen oder braunen Rock und ab und zu auch eine Zipfelmütze – eine Gugel – wie sie die Bergleute früherer Zeiten trugen. Es gibt gute und böse, weiße und schwarze, männliche und weibliche Wichtel. Sie erreichen ein hohes Alter, haben einen König und eine Königin, sammeln Schätze, lieben Musik und tanzen gerne im Mondschein. Dem Volksglauben nach werden sie Jahrhunderte alt und verfügen trotz ihres kleinen Wuchses über große Stärke und weitreichende Zauberkräfte. Sie sind Heiden und wollen vom Christentum nichts wissen. Man kann sie leicht erzürnen und sie freuen sich, wenn sie jemandem eine Bosheit antun können.

Ihre Herkunft haben sie in den nordischen Sagen, in denen sie als dämonische Wesen erscheinen. Im Mittelhochdeutschen bedeutet der Name Wicht, »daz wiht«, ein wildes Geschöpf, Wesen oder Ding. Eine Erinnerung an ihre dämonische Seite ist, dass man in den Alpen den kleinen Steinkauz, der nach dem Volksglauben durch sein Schreien den Tod ankündigt, als Wichtel benannt hat.

Je nach Wohnort haben die Wichtel verschiedene Namen: Man findet sie als Bergmandl in den Alpen, mit uraltem Gesicht und unscheinbarer Kleidung. Sie schützen und hegen das Almvieh. In den Bergklüften kochen, waschen, spinnen und backen sie. Gerne setzen sie sich zwischen die Hörner der Kühe und sie können sich unsichtbar machen. Als Hauswichtel leben sie in den Häusern der Menschen. So gab es in einem Haus in Lienz Wichtel, die des Nachts ihr Unwesen mit Lärm und Gepolter trieben. Gingen die Leute in die Kirche und war niemand mehr im Haus, so gab es Lärm in der Küche, als ob alles drunter und drüber geworfen wurde. Wenn die Stube leer war, so polterte es in ihr, als ob der Ofen zusammenfallen würde, und immer war weder etwas zu sehen noch irgendein Schaden geschehen. In der Nacht zogen die Wichtel den Schlafenden die Decke von den Betten, fassten jenen, welche barfuß über die Holzdielen gingen, mit eiskalten Händen an die Füße, und manchmal ließen sie sich auch als kleine Männchen blicken, die wie Schatten im Zwielicht an den Wänden hin und her und in Winkel huschten.

Einmal schlief ein Gast in einem Haus auf der Bank am Herd in der Küche, weil sonst kein Platz war. Es war um Mitternacht, als der Mann von einem Geräusch erwachte. Da sah er in der Küche ein Wichtelweiblein mit einigen Schüsseln und einem Licht, das zündete Feuer im Herd an, kochte verschiedene Speisen, trug sie mit schnellen Schritten fort, kam bald darauf mit den leeren Schüsseln zurück und spülte sie wieder ab. Als sie fertig war, nahm sie einen brennenden Kienscheit und schlug damit auf den Herd, dass helle Funken sprühten. Es entstand dadurch ein Krachen und Poltern, als würden Küche, Herd und Schornstein auf einmal zusammenfallen. Obwohl kein Schaden zu sehen war, grauste dem Mann so, dass er nicht mehr schlafen konnte und froh war, als er am nächsten Morgen mit heiler Haut das Haus verließ.

Andere Namen für Wichtel sind Pechmannlen, Erdmannlen, Schräteln, Heinzelen und Ung’schichtl. In der Nähe von Innsbruck werden sie Pitzl genannt. Zuerst nur Berggeister, sind die Wichtel im Laufe der Zeit von den Gipfeln herabgestiegen und haben Eingang in die Welt der Menschen gefunden. Sie bieten sich als Hüter des Viehs, besonders der Schafe und Ziegen an und versehen diese Tätigkeit mit großem Ernst. Manche Wichtel kommen in die Häuser der Menschen und dienen hier in Stube, Küche und Stall. Dabei sind sie völlig anspruchslos, verlangen zum Essen nur ein »Koch« und keine Belohnung irgendwelcher Art. Ganz im Gegenteil: Versucht man ihnen Geld oder Kleidung als Lohn für ihre Tätigkeit zu geben, so fliehen sie von ihrer Arbeitsstätte und werden hier nicht mehr gesehen.

Einige Gruppen von Wichteln sind dem Menschen bis in die Städte gefolgt und entwickelten hier ihre segensreiche Tätigkeit. Ein Beispiel dafür sind die Kölner Heinzelmännchen, welche den Menschen des Nachts ihre Arbeit verrichteten. Erst als eine Schneidersfrau sie unbedingt zu Gesicht bekommen wollte, flohen sie aus der Stadt.

In manchen Sagen können die Wichtel die Menschen necken oder ihnen Streiche spielen, dann muss man ihnen ein rotes Gewand machen und es ihnen schenken, das ist der sicherste Weg, um einen Wichtel wieder loszuwerden.

Die Frauen der Wichtel werden oft als Bergweibl bezeichnet und helfen den Menschen bei der Wäsche und beim Flachsspinnen, wie den männlichen Wichteln darf man ihnen aber keinen Lohn geben. Die Bergweibl stehen Verirrten zur Seite und zeigen ihnen Beeren und Kräuter. Sie fürchten sich vor den → Kobolden, die den Menschen Irrwurzen – das sind Wurzeln, welche die Menschen im Wald in die Irre führen – in den Weg legen und sie necken. Findet ein verfolgtes Bergweibl einen Baumstock, in dem drei Kreuze eingehauen sind, so ist es vor den bösen Kobolden sicher.

Auf dem Traunstein sah man um die Frauenlucke herum noch vor 100 Jahren die Bergweibl Wäsche aufhängen. Dasselbe taten sie im Reutgraben bei Altscharnstein. Da wurde den Weibln von den Leuten oft Essen hingestellt.

Wenn über den Wasserfällen der Nebel hängt, so sagen die Leute: »Heute waschen die Bergweibl ihre Wäsche und hängen sie an den Bäumen auf!«

Bergweibl sind auch Schatzhüter und manchmal geben sie den Menschen einen Teil der Schätze ab, wenn man diese nicht gering achtet. Einer Frau bei Ebensee warf ein Bergweibl einst verdorrtes Laub in die Schürze. Die Frau wollte ein solches Geschenk nicht und warf es über die Felsen hinunter, wo es aber plötzlich wie von lauter Talern klimperte. Die Frau konnte noch ein Blatt in ihrer Schürze finden, das war aus echtem Gold.

Weitere Unterarten der Wichtel sind die im Wald lebenden Waldmandl und Waldweibl. Sie leben auf den Bäumen und sind klein und rau. Wird der Baum verletzt, welken auch sie dahin und sterben.

Auf den Almwiesen und in den Wäldern leben Verwandte der Wichtel, die → Moosleute, die sich besonders durch die grüne Farbe ihrer Kleidung auszeichnen, sodass sie fast nicht zu sehen sind.

Im Schatten des Haselstrauches wohnt das kleine bucklige Haselmandl. Es sitzt im Herbst unter den Blättern auf den Zweigen und macht die Nüsse zurecht. Wenn die Kinder zu ihm kommen, teilt ihnen das Mandl die Nüsse nach seinem Belieben zu. Ist es gut gelaunt, dann ist die Ernte gut, oft ist es aber tückisch aufgelegt, dann finden die Kinder nur taube Nüsse und erhalten auch noch Hiebe über Hand und Rücken.

Wurzelwichtel sind kleine Gartengeister und fleißige Wesen. In den Gärten helfen sie den Menschen, damit die Pflanzen gedeihen, sodass sie größer und schöner werden als die in anderen Gärten. Behandelt sie aber der Gartenbesitzer schlecht, dann rächen sie sich und verwüsten die Beete. Sie sind sehr scheue Wesen und möchten von den Menschen nicht erkannt werden, daher binden sie sich oft kleine Pflanzen oder Pilze auf den Kopf und verkriechen sich in der Erde, sodass es vorkommen kann, dass ein Mensch eine Pflanze ernten will und plötzlich einen Wurzelwicht in der Hand hat.

Fast jedes Tal und jeder Berg haben ihre eigenen Geschichten über Wichtel. Ein junges Mädchen hütete einst auf einer Alm das Vieh. Zu Mittag langte es nach der Schüssel mit Koch, die ihr die Mutter mitgegeben hatte. Da stand ein runzeliges Waldweibl vor ihr und bat sie um das Koch. Das Kind war hungrig, gab aber dennoch sein Essen her. Das Waldweibl aß das Koch auf und bat dann um die Schüssel: »Die meine habe ich zerbrochen und kann mir keine kaufen«, sagte es. Das Mädchen fürchtete zwar daheim den Ärger, wenn es ohne die Schüssel heimkäme, konnte aber dem armen Ding den Wunsch nicht abschlagen. Das Waldweibl aber sagte: »Du gutes Mädchen, es soll dich nicht gereuen. Warte hier nur eine Weile!« Es verschwand im Wald, kehrte aber bald zurück und nun war die Schüssel mit Gold gefüllt, das sie dem Mädchen schenkte. Dieses blieb reich und glücklich sein Leben lang.

Gnome

Nach Paracelsus, der das Wort Gnom