Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

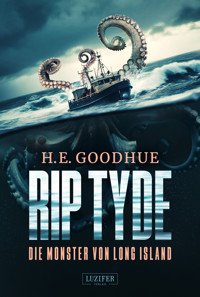

Jedes Jahr im Sommer werden die Bewohner von Sunset Island von einer gottlosen Seuche heimgesucht - Touristen. Ray Weller, den meisten nur als ›Der Kapitän‹ bekannt, bringt mit seiner Fähre diejenigen auf seine geliebte Insel, die er am meisten verachtet. Ray verabscheut die Touristen, verabscheut seinen Job und seinen Spitznamen. Aber bald muss er feststellen, dass Sunset Island durch etwas viel Schlimmeres als Touristen bedroht wird. Etwas ruht unter der Insel, etwas altes und längst vergessenes. Etwas, dass niemals hätte geweckt werden sollen. Als ein Wirbelsturm Sunset Island vom Festland abschneidet, sind die Einwohner und Touristen gleichermaßen auf der Insel gefangen. Und zu genau jener Zeit steigt etwas aus der Tiefe empor, vor dem sogar die Haie weit ins offene Meer flüchten. Jetzt muss Ray einen Weg finden, seine geliebte Insel zu retten - und vielleicht sogar ein paar von den Touristen, die er so hasst. "Kurzweilige Unterhaltung mit jeder Menge Horror und Action. Wem diese Mischung gefällt, kann bedenkenlos zugreifen." [Lesermeinung] "Horror, der Spaß macht" [Lesermeinung] "Kurzweilig und spannend, gute Charaktere, jede Menge Opfer und ein Monster. Was will man mehr?" [Lesermeinung]

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalte

Tidal Grave

Copyright

Impressum

Für

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Epilog

Der Autor

Das könnte Sie auch interessieren

Leseprobe

Der LUZIFER Verlag

TIDAL GRAVE

ein Horror-Thriller von

H.E. Goodhue

aus dem Amerikanischen übersetzt von

Andreas Schiffmann

This Translation is published by arrangement with SEVERED PRESS, www.severedpress.com

Title: TIDAL GRAVE. All rights reserved. First Published by Severed Press, 2014. Severed Press Logo are trademarks or registered trademarks of Severed Press. All rights reserved.

Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.

Impressum

Deutsche Erstausgabe

Originaltitel: TIDAL GRAVE

ISBN E-Book: 978-3-95835-054-0

Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für “Sunset” Island

1

Ich werde die Fähre versenken. Jawohl, ganz richtig: Ich werde geradewegs ins nächste Boot fahren, das ich sehe … oder noch besser, vielleicht den Kai rammen. Dort ist die Strömung am stärksten. Niemand wird überleben. Jedes Arschloch auf dieser verrosteten Schaluppe wird hinaus aufs Meer und am atlantischen Festlandsockel vorbeigerissen. Das übersteht kein Mensch. Oh ja, ich werde die Fähre definitiv versenken. Heute ist der Tag.

Das nahm sich Raymond Weller täglich vor, wenn er den Motor der Fähre startete. Ray, den man weithin als „den Kapitän“ kannte, hasste seinen Job und diesen Spitznamen mit jeweils annähernd gleicher Erbitterung. Es lag nicht an der Fähre; sicher, sie war wenig mehr als ein offenes Binnenschiff mit Führerhaus in der Mitte und Platz für ungefähr fünfzehn Autos, wobei es stimmte, dass sie allmählich den Anschein erweckte, mehr Rost als weiße Farbe an sich zu tragen, doch es handelte sich immer noch um ein gutes Boot. Ray wollte bloß nicht Kapitän der Fähre sein, die aufgeblasene Stadtameisen auf Erholungsurlaub von ihren Wolkenkratzerkolonien zur Sunset Island beförderte – zu seiner Insel. Schlimmer noch als solche käseweißen, reichen Säcke waren diese unreifen Typen über dreißig mit ihren dämlichen Klamotten, dicken Brillen und Bärten. Ray hatte gehört, dass Jimmy sie Hipster nannte, er weigerte sich aber, das selbst ebenfalls zu tun. Schließlich gab es nichts, was hip daran war, ein arbeitsloser Penner zu sein. Sie hatten Haare im Gesicht und einen Sprung in der Schüssel, also hielt Ray die Bezeichnung „Bartschnösel“ für angemessen, doch egal wie man sie nannte: Sie waren die Schlimmsten unter dem ganzen Pack. Kohle hatten sie nur dank Mamas und Papas Kreditkarten. Scharenweise zwängten sich diese großen Kinder in ätzende Kisten mit Fahrgemeinschafts-Aufklebern am Heck, weil es offensichtlich nicht cool war, ein eigenes Auto zu besitzen. Nachdem sie berauscht von ihrer Überheblichkeit und weiß-der-Teufel was noch aufgekreuzt waren, fingen sie an, so zu tun, als wären sie mehr wert als jeder andere, und behandelten die Menschen auf der Insel wie Dreck. Diese Wichser betranken sich und stifteten Ärger, angesichts dessen ihre Eltern vor Scham im Erdboden versinken würden. Irgendein Teenagerabschaum war im Sommer vor drei Jahren in die Schlagzeilen gelangt, indem er schlechte Erziehung vorgeschoben hatte, um sich gegen den Vorwurf fahrlässiger Tötung im Rahmen eines alkoholbedingten Unfalls beim Bootsfahren zu verteidigen. Die Lokalpresse hatte etwas von einem Wohlstandssyndrom geschrieben, als seien sie krank oder so etwas, weil sie über Gebühr bevorrechtigt und verwöhnt worden waren. Ray hielt das alles für einen dampfenden Haufen Pferdeäpfel. Unfähige Eltern, Liebesentzug, Regellosigkeit oder was auch immer sonst der kleine Scheißer benutzt hatte, um sich aus der Affäre zu ziehen: Es war nichts weiter als Schmu. Rays Meinung zufolge, gehörte so jemandem eine enge Gefängniszelle verpasst und der Hintern versohlt, doch das war nicht erfolgt. Dafür ließ sich nicht ungeschehen machen, dass drei Familien auf Sunset Island ihre Kinder hatten zu Grabe tragen müssen, während das kleine Monster, welches deren Tod verantwortete, zur Therapie in eine versnobte Klinik gekommen war, um Yoga zu betreiben und verdammt noch mal auf Pferden zu reiten. Oh ja, die großen Kinder waren mit weitem Abstand das Schlimmste am Sommer. Die feinen Pinkel besaßen wenigstens Kohle und Berufe. Diese jungen Flegel hingegen hatten niemals mehr erreicht, als Daddys Geld zu verprassen und auszusehen wie Obdachlose. Ray hoffte, dass viele von ihnen an dem Tag, da er sich endlich dazu durchrang, die Fähre zu versenken, an Bord sein würden.

Es gab Menschen auf Sunset, die ihn um seine Arbeit beneideten. Er bezog Leistungen von der Stadt und musste nicht raus, wenn das Wasser vereiste. Ray hielt sie für Idioten. Warum hätte er sich dafür verantwortlich zeigen wollen, seine Insel mit genau dem zu füllen, was er verachtete? Mit der Fähre anzudocken und die Touristen an Land gehen zu lassen, kam ihm ein wenig so vor, als legte er sich einen stinkenden Haufen Hundekacke vor die eigene Haustür. Den hätte Ray vielleicht sogar vorgezogen. Obwohl, Hundekacke hatte weder weite Hosentaschen noch dicke Geldbörsen.

Sunset Island war wenig mehr als ein felsiger Sandhügel, zusammengehalten von verkümmerten Kiefern und seit Generationen von raubeinigen Menschen bevölkert, die das Eiland schon länger ihr Zuhause nannten, als sich irgendjemand entsinnen konnte. In seiner Hochzeit war Sunset ein florierender Außenposten des Fischereigewerbes gewesen. Da es nur zehn Meilen vom Kontinentalschelf entfernt und in tiefem Gewässer lag, nicht zu vergessen die großen Fische dort, hatten die Bewohner einen entschiedenen Vorteil genossen. Die seichten Zuflüsse wiederum waren ideal zum Sammeln von Muscheln und Austern gewesen. Familien hatten über viele Generationen hinweg prächtig auf Sunset gelebt und sich einer schlichten Lebensweise erfreut, aber dann war der Wandel erfolgt.

Ob es an der Umweltverschmutzung, der globalen Erwärmung oder einem angepissten Gott Neptun lag, konnte Ray nicht sagen, aber eines war sicher: Die Fische waren verschwunden, und die Muschelfelder verödet, die Fischindustrie und Rays Lebensentwurf hatten nicht viel länger ausgehalten.

Er war zum Fischer geboren gewesen – mit Betonung auf »gewesen«. Ray hatte schwere Brocken gejagt, zum Beispiel Speer- oder Thunfische – also solche, für deren Fang man ein echter Mann sein und um die man sich verdient machen musste. Von Weicheierkram wie Trawlfischen, bei dem man bloß ein Netz hinter dem Boot herzog und jeden Mist nahm, den man einholte, verstand er nichts. Sein Vater hatte ihm gegenüber nämlich den Vergleich gezogen, Trawling sei wie in eine Kneipe zu gehen, die Hose herunterzulassen und den Schwengel herumzuzeigen, auf dass die erste willige Seekuh anbiss. Irgendetwas bekam man also immer, bloß war es den Aufwand nicht wert.

Nein, Ray erarbeitete sich seine Mahlzeiten und sein Geld, genauso wie sein Vater und Großvater – oder zumindest hatte er das getan, bis die Fische verschwunden waren. Jetzt musste er sich dazu herablassen, Touristen vom Festland nach Sunset Island zu fahren. Hin und zurück waren es zwar nur etwa vier Meilen, doch dabei könnte er in einem fort kotzen.

Mancher hatte gehofft, der neue Bohrturm, den man einige Monate zuvor errichtet hatte, hauche der Insel neues Leben ein, doch Ray wusste es besser. Die suchten etwas da draußen, doch nicht, dass man sich veranlasst sähe, die Bewohner von Sunset darüber zu informieren. Die Anlage diente einem bestimmten Zweck – einem Zweck, der eine Menge Geld verschlang, doch nichts davon trieb auf dem Wasser herüber und wurde an Land gespült. Nein, das Einzige, was sich aus den Bohrungen ergab, waren Probleme, doch das hielt Bürgermeister Billings nicht davon ab, das Seegebietsrecht an Glaxco Holdings zu verkaufen.

Ray kannte eigentlich niemanden unter den Touristen so gut, dass er sie hätte hassen können, doch was er beim Umrunden der Insel sah, genügte ihm schon. Die meisten Menschen lebten mitten auf Sunset Island auf kleinen Gehöften oder in älteren Wohnhäusern – solche, die äußerlich davon zeugten, dass sie rechtschaffenen, hart arbeitenden Menschen gehörten. Der äußere Ring des Landes war unterdessen mit neueren Gebäuden besprengt. Beschissene Tempel aus vorfabrizierten Elementen dieser Art erinnerten ihn daran, dass man sich mit Geld zwar vieles kaufen konnte, aber ganz bestimmt keinen guten Geschmack. Fuhr Ray mit seinem Boot um die Insel, machte er zusehends mehr von diesen unnötig riesigen Bunkern aus, die allen anderen die Sicht aufs Wasser versperrten.

Ein so großes Haus zu bauen, ergab keinen Sinn. Warum tat man das, wenn man dabei Gefahr lief, zu vergessen, mit wem man dort wohnte? Ray konnte sich gut vorstellen, genau diese Absicht stecke dahinter, doch auch, falls das wirklich der Grund dafür war, dass die reichen Trottel diese Ungeheuerlichkeiten entlang der Küste hochzogen, mutete es unsinnig an. Die meisten neueren, größeren Häuser auf Sunset Island waren während elf von zwölf Monaten im Jahr unbewohnt. Die Wohlhabenden mochten die Kälte nicht und waren ganz gewiss außerstande, an den harten Wintern hier herumzupfuschen. Sie tauchten in den warmen Monaten auf wie Unkraut und verschwanden beim ersten Stoß kühler Atlantikluft wieder. Ray hatte sich angewöhnt, die Winter zu lieben.

Ob er die Touristen hasste oder nicht, war egal. Er brauchte sie, und das galt für jeden auf Sunset. Nach dem Niedergang der Fischerei blieb der Fremdenverkehr als eine von wenigen Branchen übrig. Die zwei bis drei milden Monate brachten genügend Geld ein, um jedermann auf der Insel ein weiteres Jahr lang am Leben zu halten.

Die Fähre stieß sanft gegen die alten Gummireifen, die den Hafendamm säumten. Ray legte den Rückwärtsgang ein, um die Bugklappe herumzuschwenken. Als sie rumpelnd andockte, brachte er den Motor in Leerlauf. Die Rampe senkte sich, woraufhin sich Autos, deren Namen Ray nicht aussprechen konnte, geschweige denn, dass sie für ihn erschwinglich gewesen wären, in eine Schlange einreihten.

Eine korpulente Frau kam schnaufend die schmale Treppe zum Steuerraum herauf. Ihr Gesicht war rot und glänzte wie gebratener Schinkenspeck. Auch dicke Schminke verbarg den unsympathischen Ausdruck ihrer Augen nicht. Ray seufzte und drehte sich zur Tür um. Am Fuß der Treppe hing ein Schild, das Passagiere klar darauf hinwies, die rote Linie nicht zu überschreiten, doch diese Frau konnte entweder nicht lesen oder scherte sich nicht darum. Ray tippte eher auf Letzteres, auch wenn er Ersteres nicht ausschließen wollte.

Sie klopfte mit ihren dicken Fingern – jeder quoll unter Goldringen hervor wie Brotteig – an die Tür.

»Kapitän!«, schrie die Frau schrill. »Kapitän! Meine Kinder wollen ein Foto!«

Ray stöhnte und rutschte vom Kapitänssessel. Dieser Teil seiner Arbeit verdross ihn am meisten.

»Ich übernehme die Kontrolle«, sagte Jimmy Horst grinsend. Er war sein Stellvertreter. Eigentlich hätte er mittlerweile schon selbst Kapitän sein sollen, doch Ray hegte den Verdacht, dass Horst aufgrund dieser fotografischen Pflichten bereitwillig weiterhin die zweite Geige spielte.

»Danke, Jimmy«, erwiderte er mit schiefem Lächeln, ehe er die Klinke packte und die Tür aufwarf. Die Frau wippte ungeduldig mit einem Fuß auf dem metallenen Treppenabsatz.

»Schönen Nachmittag, Ma’am«, begrüßte er sie lächelnd mit geheucheltem Vergnügen.

»Haben Sie nicht etwas vergessen?«, grunzte die Frau, indem sie mit einem dicken Finger auf Ray zeigte.

»Bitte?«

»Hier,Kapitän!« Jimmy lachte und warf ihm einen weißen Hut mit goldenen Zierbändern zu, als sei es ein Frisbee.

»Nochmals danke, Jimmy.« Ray fing den Hut auf.

»Schon besser«, meinte die Frau nickend.

»Zweifellos eine Verbesserung,Kapitän«, gackerte Jimmy hysterisch.

»Hey, Jimmy«, raunte Ray ihm zu. »Wenn alle an Land sind, kannst du mal nach dem verstopften Klo sehen, ja? Anscheinend gab’s bei den Bartschnöseln gestern mexikanisch.« Jetzt war er an der Reihe, zu lachen.

Vielleicht versenke ich diesen Kahn morgen, dachte er, während er die Treppe hinunterging, um strahlend für ein weiteres Foto zu posieren, auf das er lieber verzichtet hätte.

2

»Zurückziehen!«, brüllte Lou Sneltz.

Er beobachtete, wie der Zeiger des Druckmessers vom gelben in den roten Bereich schnellte, woraufhin der Alarm losging. Offengestanden arbeitete der dämliche Bohrer die meiste Zeit über irgendwo an der Schwelle zwischen Gelb und Rot, aber diesen eindeutigen Rechtsausschlag durfte man nicht außer Acht lassen. Der Maschinenpark wurde genauso wie die Crew bis an die Grenzen getrieben, aber nicht dass dies irgendeinen Schlipsträger bei Glaxco Holdings gekümmert hätte. Ihnen ging es einzig und allein um den Beweis dafür, dass diese Methode funktionierte und Unterwasserbohrungen in solchen Tiefen durchführbar waren.

Lou arbeitete seit einem Monat draußen auf der Plattform und begriff immer noch nicht, weshalb sie das Gerät an einer Stelle testeten, die geringe Chancen in Aussicht stellte, auf Öl zu stoßen. Irgendjemand hatte gemunkelt, das Gebietsrecht sei spottbillig zu erstehen gewesen, und man wolle die Konkurrenz nicht allzu neugierig machen. Lou hingegen wollte bloß mit seiner Arbeit hier fertig werden, den Gehaltsscheck einstreichen und nach Hause zu Frau und Kind zurückkehren. Alle weiteren Sorgen durften sich diejenigen machen, deren Lohnklasse die seine bei weitem überstieg.

Die Druckanzeige sackte in den grünen Bereich zurück.

»Sind wohl auf einen Gaseinschluss gestoßen«, meldete Lou per Funkgerät. »Mal sehen, ob wir es vor der Mittagspause schaffen, unsere Marke zu erreichen.«

Das ohrenbetäubende Sirren der Maschine gab Lou zu verstehen, dass man mit seinem Vorschlag übereinkam.

Die Anlage vibrierte, während der massige Bohrer tiefer in den Meeresgrund vorstieß. Lou hatte sich an das Gefühl gewöhnt, Tausende von unsichtbaren Käfern mit unter Strom stehenden Füßchen würden über ihn krabbeln.

Irgendwo aus der Tiefe des Turms drang ein lautes, mechanisches Quietschen, und der Zeiger des Druckmessers neigte sich fast bis zum Anschlag nach rechts. Lou streckte ruckartig die Hand aus und schlug auf den Notschalter. Die Schlipsträger würden sich über die vergeudete Arbeitszeit ärgern, hätten aber noch mehr Grund zum Klagen, wenn der Bohrer brechen würde.

»Musste stoppen«, gab Lou an. »Die Druckanzeige wäre beinahe kaputtgegangen. Wir ziehen ihn heraus, dann geben wir dem Boden ein paar Minuten Zeit zur Beruhigung. Gut möglich, dass der Druck irgendetwas aufgerüttelt hat.«

Er hörte, wie die gewaltige Maschine, die den Bohrer lenkte, frustriert ächzte. Die gesamte Anlage schien zu erschaudern.

»Lou, Zentrale hier.« Die Stimme kam knarrend aus der Gegensprechanlage. »Sieht so aus, als sei der Bohrer steckengeblieben.«

»Steckengeblieben?«, hakte er nach. »Können Sie sehen, worin und warum? Probieren Sie einige der Unterwasserkameras aus.«

»Negativ, Lou, nichts zu erkennen. Es scheint Flüssigkeit an der Bohrstelle auszutreten und das schränkt die Sicht ein.«

»Flüssigkeit?«, wiederholte Lou. Es gab weit und breit kein Ölvorkommen, also was zur Hölle konnte dort austreten? Lou prüfte rasch alle Sensoren. Der Bohrer war offensichtlich in Ordnung; nichts sickerte aus, und alle Pegel befanden sich im normalen Bereich. Er steckte bestimmt nur fest. »Zentrale, alle Flüssigkeitsstände sind gleichbleibend. Irgendeine Vorstellung, woher das kommen könnte?«

»Negativ, Lou. Wir sehen nichts als Schwarz; könnte Öl sein. Die Leitstelle bei Glaxco wird verständigt, bleiben Sie dran.«

Lou schaltete den Monitor ein, der über seinem Bedienfeld hing. Wolken waberten wie Tinte rings um die Antriebswelle des Bohrers. Dieser verlor sich in der Tiefe unter dem Wirbel, der sich wie eine Ranke aus Rauch um ihn wand. Lou konnte sich gar nicht mehr an alle Bohrinseln und Fördertürme erinnern, auf denen er schon angestellt gewesen und meistens auch auf Öl gestoßen war, doch so hatte es nie zuvor ausgesehen.

»Lou, die Leitstelle möchte umgehend eine Tauchsonde im Wasser sehen, um die Situation zu bewerten. Wir lassen eine vorbereiten und für Sie an Deck aufstellen.«

»Zentrale, für mich sieht das nicht nach Öl aus«, antwortete Lou. »Sind die Aufnahmen der Leitstelle zugekommen? Womöglich tun wir gut daran, die Arbeit zu unterbrechen, bis wir wissen, was da los ist.«

»Ordnungsgemäß erledigt, Lou. Die Bildaufnahmen wurden gemeinsam mit unserer vorigen Unterhaltung übermittelt. Sie sollten wissen, dass Glaxcos Leitstelle unseren Status vonErprobungsphasezuEinsatzbereitgeändert hat. Sie wollen, dass wir möglichst bald Öl fördern.«

»Klar wollen sie das«, murrte Lou, während er sich an der schmalen Leiter oberhalb hochzog.

3

Die meisten Lokale auf Sunset Island waren nur während der Urlaubssaison geöffnet und stellten den Betrieb während der kalten Monate ein. Wegen der Kundschaft, die nicht kam, Kosten für Licht und Heizung zu verursachen, hatte keinen Zweck. Sobald das sommerliche Klientel die Insel verließ, machte die Stadt die Schotten dicht, woraufhin abgesehen von der Bücherei und dem Supermarkt so gut wie alles geschlossen blieb. Die Bewohner von Sunset waren zäh und genügsam; in Wellnessbädern und Designer-Süßwarenbäckereien verkehrten nur Auswärtige, nicht die Einheimischen.

DasDry Dockzählte zu einem der wenigen Gewerbe, die das ganze Jahr über geöffnet und eine Stammkundschaft hatten. Es war nicht viel mehr als eine Bruchbude an der Kreuzung zweier Hauptverkehrswege der Insel. Man hatte die Schindeln an den Wänden zahllose Male blau übergestrichen, es aber irgendwie immer noch nicht geschafft, sie sauber aussehen zu lassen. Ein kleines, rotes Ruderboot, von dem die Farbe abblätterte und an dessen Bug der Name der Kneipe stand, zierte die Oberkante der Front. Aus unerfindlichem Grund ergab es sich, dass sie tagein, tagaus geöffnet war. Möglicherweise rührte dies daher, dass die Besitzerin, Big Mo, Touristen nicht mochte oder während der dunklen Jahreszeit keine andere Anlaufstelle vorhanden war, um sich zu betrinken. Doch woran auch immer es lag: Die Einheimischen begeisterten sich für dasDry Dock. Ray bildete da keine Ausnahme.

Jeden Abend, nachdem er die letzte Fahrt zur Insel hinter sich gebracht und angelegt hatte, fand er sich unweigerlich im Lokal ein, um ein paar Bier zu kippen, während er sich vor der Touristenplage versteckte. Ray liebte dasDry Dockund jeden verwitterten Teufelskerl, der sich darin verkroch. An den Mauern des Schankraums hingen zahlreiche nautische Erinnerungsstücke und gerahmte Artikel aus der Lokalzeitung. Eigentlich war nichts davon bedeutsam oder beeindruckend, doch das schummrige Licht, das wässrige Bier und das Gewimmel an den Wänden hielten das meiste angereiste Pack fern. Allein schon deswegen gefiel es Ray hier. Dann war da natürlich nochBig Moselbst. Sie gehörte nicht zu der Sorte Frau, die man sich als Bettgespielin wünschte, entsprach jedoch genau dem Typ, den man bei einem Kampf gerne hinter sich wusste. Damit war Big Mo aber auch zufrieden. Einmal hatte sie Ray erzählt, jemand sei so verrückt gewesen, ihr einen Heiratsantrag zu machen, woraufhin sie ihn geschlagen habe, und zwar heftig. Sie war sich sicher, ihn getötet zu haben, weshalb ein Haftbefehl gegen sie ausstände.

Big Mo hatte widerspenstiges rotes Haar, das knapp bis an ihre breiten Schultern reichte, und war bestimmt fast zwei Meter groß. Ihre Arme waren so dick wie Brotlaibe und mit verblassten Seefahrertätowierungen übersät. Ray hatte einmal gemeint, sie sehe wie geschaffen fürsDry Dockaus, woraufhin er von ihr angesehen worden war, als habe er sie gerade die schönste Frau der Welt genannt. Danach hatte er eine Woche lang aufs Haus trinken dürfen.

»Hey, Ray.« Big Mo nickte, als er durch die Tür kam. »Ein weiterer erfüllender Tag als Kapitän deines Pestschiffs?«

»Hätte schwören können, heute sei der Tag.« Ray grinste, als er sich beschwerlich auf seinem Stammhocker niederließ. »Jepp, ich war unheimlich nahe dran, sie heute gegen den Kai zu donnern.«

»Ganz bestimmt.« Big Mo lächelte und stellte ihm ein Pint Bier hin. Das Getränk sah seltsam aus und roch noch seltsamer.

»Was zum Geier ist das?« Ray betrachtete das beschlagene Glas. »Stinkt wie eine jener Kerzen, die meine Frau ständig im Bad aufgestellt hatte. Das roch, als hätte jemand in eine Obstschale geschissen.«

»Gewählte Ausdrucksweise wie immer, Ray. Die Kerle da hinten sagten, sie wollten dem Kapitän einen ausgeben.« Big Mo zeigte mit einem Daumen auf das Trio großer Kinder am anderen Ende der Theke. »Ich erklärte ihnen schon, dass du nichts von dieser Plörre mit Fruchtgeschmack aus Kleinbrauereien hältst, aber sie bestanden drauf.«

»Was um alles in der Welt machen die überhaupt hier? Sich unter den Pöbel mischen, oder was?« Ray schnupperte am Bier. Es roch künstlich nach Heidelbeere. »Ich werde dieses Zeug nicht trinken!«

»Sie müssen Ihren Horizont erweitern, Mann«, warf ein junger Mann mit Flanellhemd, enger Jeans und, wie es aussah, Krankenpfleger-Clogs ein, indem er sich auf einen Hocker neben Ray setzte. »Ihr Geschmacksempfinden weiterentwickeln. Wer weiß, Kapitän, vielleicht schmeckt es Ihnen ja. Stellen Sie sich vor, nach Hause zu gehen und beim Aufstoßen nach Heidelbeere zu riechen. Wie könnte Ihnen Ihre Frau da widerstehen?«

»Nicht dass es Sie etwas angehen würde, mein Freund, aber meine Frau ist tot.« Ray schob das Bier von sich fort. »Mo, sei so lieb und bring mir ein Bud.«

»Verzeihung, Kapitän«, fuhr der Kerl fort. »Das konnte ich nicht wissen. Woran ist Ihre Frau gestorben?«

»Bist ganz schön vorwitzig«, schnaubte Big Mo, als sie ein neues Bier vor Ray abstellte. »Geht dich ja eigentlich nichts an, aber der alte Ray hier hat seine Lady ans große K verloren, falls du es unbedingt wissen musst.«

»Krebs?«, fragte der Jungspund. »Oh Gott, tut mir leid, Kapitän. Mir ist mal eine Katze an so was gestorben. Das war extrem bitter und hat mein Weltbild total verändert, echt.«

»Sie ist nicht an Krebs gestorben, du Trottel.« Ray trank einen Schluck Bier und knallte das Pint auf die Theke.

»Aber sie sagte doch ...«

»Ich sagte, er hat sie ans große K verloren«, unterbrach ihn Big Mo. »Von Krebs war keine Rede.«

»Na, und was ist das große K dann?«, fragte er.

»Eher wer als was.« Sie schmunzelte süffisant. »Rays Frau Linda ist nicht tot, Bursche, sondern nur lesbisch geworden. Das große K, so hat Ray die neue Lebensgefährtin seiner Frau getauft: Karla. Die beiden wohnen irgendwo auf dem Festland zusammen.«

»Machte es irgendwie einfacher für mich, damit klarzukommen.« Ray zuckte mit den Achseln und trank seinen Krug leer. »War deine Katze auch lesbisch – oder können wir aufhören, so zu tun, als müssten wir uns über irgendetwas unterhalten?«

»Hören Sie, Mann, Entschuldigung wegen des Biers und Ihrer Frau«, beschwichtigte ihn der Schnösel. »Lassen Sie sich das Nächste von mir ausgeben, Kapitän.«

Ray entgegnete ausdruckslos: »Also gut, du darfst dir dieses Bier auf die Rechnung schreiben, weil es, glaube ich, das Mindeste ist, was du zur Entschädigung dafür tun kannst, mich gestört zu haben, aber falls du nicht aufhörst, mich Kapitän zu nennen, schlage ich diesen Krug auf deinem fusseligen Kopf kaputt.«

»Soll so geschehen Käp… ich meine Ray.« Der Fusselige nickte. »Noch zwei Bud, bitte.«

Nachdem Big Mo die nächste Runde gebracht hatte, schlurfte sie weg, um sich den übrigen Bartträgern zu widmen, die dankenswerterweise an der gegenüberliegenden Ecke des Tresens geblieben waren.

»Also, was willst du? Ein Foto oder so? Ich habe die gottverdammte Kapitänsmütze nämlich auf der Fähre gelassen.« Ray rülpste donnernd laut.

»Nein, nein.« Der junge Mann schüttelte seinen zotteligen Kopf. »Ich heiße Alex, und das dort drüben sind meine Freunde. Wir hatten gehofft, Sie für einen Job anheuern zu können.«

»Anheuern? Mich?«, schnauzte Ray. »Was zum Henker meinst du damit, Grünschnabel? Ich steuere die Fähre von Punkt A nach Punkt B und dann wieder zurück nach A. Das ist keine bescheuerte Kreuzfahrt.«

»Wir wollten nicht die Fähre benutzen«, erklärte Alex. »Es geht darum, die Gegend drüben bei Peach Island zu besichtigen, vielleicht auch die neue Ölplattform. Ich dachte, vielleicht könnten wir ein Boot bei Ihnen mieten.«

Nun seufzte Ray. Dass diese Flegel darum baten, ein Boot für die Überfahrt nach Peach Island zu chartern, kam hin und wieder vor. Die Insel war nicht spektakulär, bloß ein Haufen Sand mit ein paar Bäumen darauf, doch die Reste eines aufgegebenen Forschungslabors der US-Armee für Infektionskrankheiten reizte all die Arschlöcher, dort Schwarz-Weiß-Fotos von irgendwelchem Stuss zu schießen, für den sich niemand interessierte. Ray hatte sich noch nie erklären können, wieso ein Bild von Gerümpel in Schwarz-Weiß Kunst und nicht einfach Gerümpel ohne Farbe sein sollte. Die Sache mit dem Bohrturm war allerdings etwas Neues.

»Junge, der ganze Stuss, den man im Internet über Ungeheuer und Mutanten auf Peach Island liest, ist genau das: Stuss. Die Regierung hat dort nichts weiter untersucht als irgendeine Seuche, an der eine ganze Menge Nutzvieh erkrankte. Zu sehen gibt es da nichts.« Ray schob sein Glas zu Big Mo hinüber, damit sie ihm ein weiteres einschenkte. »Es gibt nichts als ein paar alte Gebäude und Bäume voller Lianen. Wenn du Fotos von so etwas Ödem schießen willst, lege ich dir gerne den Garten meines Nachbarn ans Herz.«

»Und was ist mit dem Turm?«

»Was soll damit sein?« Ray zuckte wieder mit den Schultern. »Da gibt es ebenfalls überhaupt nichts zu sehen. Außerdem wird es diesen Glaxco-Typen nicht sonderlich gefallen, wenn jemand dem Ding zu nahe kommt. Die sind bewaffnet dort, Junge, und tun sich keinen Zwang an, uns vor den Bug zu schießen. Am besten bleibst du einfach hier auf Sunset, wo du dir keinen Ärger einhandeln kannst. Danke für die Biere, aber ich werde dich nicht einmal in die Nähe dieses Turms fahren.«

»Na gut«, blaffte Alex. Er war es offensichtlich nicht gewohnt, dass man ihm einen Wunsch ausschlug. Ray fragte sich, ob er gleich erleben würde, wie ein erwachsener Mann einen Tobsuchtsanfall bekam. »Dann mieten wir einfach allein ein Boot und fahren raus.«

»Davon würde ich auch abraten, Junge.« Ray schlürfte an seinem frischen Bier. »Der Turm steht weiter draußen, wo der Festlandsockel schon abgefallen ist. Das Wasser wird mächtig tief dort, und Wellen können aus dem Nirgendwo heranrollen. Nein, du willst auf keinen Fall ohne Bootserfahrung da draußen sein.«

»Bootserfahrung?«, fragte Alex abschätzig. »Ich bin schon oft im Sommer gesegelt. Wir kriegen das schon hin.«

»Bei allem gebührenden Respekt«, schnaubte Ray. »Dass du mit einem Sunfish auf einem völlig ruhigen Teich herumgedümpelt bist, zählt eigentlich nicht als Bootserfahrung. Dafür bekommst du vielleicht eine Auszeichnung in Ferienlagern, doch draußen auf hoher See bedeutet es nicht viel.«

»Wie gesagt«, Alex stieß sich von der Theke ab, »wir kriegen das schon hin.«

»Tu, was du nicht lassen kannst, Junge.« Ray drehte sich wieder zu seinem Bier um. »Du bereitest damit deine eigene Totenfeier vor.«

Ray konnte nicht ahnen, wie richtig er damit lag.

4

Lou stand an der Brüstung des Bohrturms und beobachtete, wie die Tauchsonde unter der Oberfläche verschwand. Er wusste, sie war nur eine Maschine, aber er nahm zur Kenntnis, dass er sich eigenartigerweise um sie sorgte. Vielleicht war er schon zu lange hier draußen; gut möglich, dass er einfach nur seinen Sohn vermisste und deshalb seine aufgestauten Emotionen auf ein kleines, ferngesteuertes U-Boot abwälzte.

»Also gut, dann wollen wir mal sehen, was verflucht noch mal da unten vor sich geht«, grummelte er, als er sich hinters Steuerpult setzte. Nachdem er die Anzeigen überprüft und alles für einsatzbereit befunden hatte, fuhr er den Motor hoch.