6,99 €

Mehr erfahren.

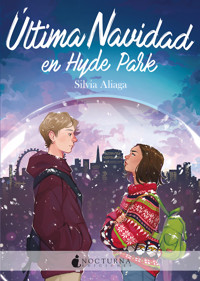

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Para Edith Frankel, disfrutar de la Navidad siempre ha sido un acto de rebeldía. Sus padres prefieren huir de Londres durante las fiestas, pero ella adora Winter Wonderland y su trabajo como ayudante en una de las tiendas de globos de nieve más populares. Por desgracia, teme que este año pueda ser el último. Y además está su odiado rival Aaron Bennet, que ahora es una estrella de la televisión británica: interpreta al hijo menor de la adinerada familia protagonista de la serie Threadneedle Street. Ambos estudian en una academia con la aspiración de participar en los espectaculares musicales del West End. Para colmo, este invierno Aaron va a protagonizar Wicked en el mercadillo navideño de Hyde Park. El mismo lugar donde Edith trabaja. Pero Aaron se ha metido en un buen lío y, de forma inesperada, Edith tiene en sus manos el futuro profesional de su mayor enemigo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 398

Ähnliche

© Silvia Aliaga, 2023

Representada por Tormenta

www.tormentalibros.com

© de los detalles: Luis Line, Wonder-studio / Shutterstock.com

© de la traducción del inglés de los textos

al inicio de cada capítulo: Tatiana Marco

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: enero de 2024

ISBN: 978-84-19680-52-5

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Marcos,

en su primera Navidad

ÚLTIMA NAVIDAD EN HYDE PARK

EDITH

El mundo se acaba, ha llegado a su fin.

Puedo imaginar la mirada que me dedicaría mi madre si me escuchara decir esas palabras en voz alta: enarcaría una de sus perfectas cejas y se dirigiría a mí con su acento de Tucson, ese que solo saca a relucir cuando estamos ella, papá y yo a solas.

—El mundo no se está acabando, Edith, solo es una insignificante tiendecita de bolas de nieve.

Por supuesto, ella no lo entendería. Tampoco mi padre, que habla con un acento más británico, tanto en público como en privado, pero que comparte con su esposa la absoluta incomprensión hacia lo mucho que significa para mí esa «insignificante tiendecita de bolas de nieve».

—¿Por qué no te olvidas de todo ese asunto y te vienes con nosotros a Malibú? —diría él.

En este mismo instante, de hecho, ambos están a punto de embarcar en un vuelo rumbo a Estados Unidos, donde pasarán los próximos dos meses en la casa de la playa de Topanga State que compró mi madre cuando aún estaba soltera.

La respuesta a la pregunta imaginaria de mi padre es sencilla: porque tengo un trabajo, para empezar. Llevo trabajando en la tienda de artesanía Tom Baker & Hijos cada Navidad desde que tenía dieciséis años. Acabo de cumplir veinte, y sé que quizá no sea el trabajo mejor pagado del mundo (desde luego, no voy a poder comprar una casa en Topanga State con mi sueldo de dependienta de mercadillo navideño), pero tampoco es que me importe demasiado. En segundo lugar, porque mi sitio no está en Malibú. Mi sitio está en Londres y en Hyde Park. En el frío, la humedad, la nieve, las luces y los villancicos de Winter Wonderland.

Jamás lo entenderían. Nunca se han molestado en acercarse hasta el parque en esta época del año para verlo con sus propios ojos. Al fin y al cabo, para mí, disfrutar de la Navidad siempre ha sido un acto de rebeldía.

Creo que Lucas (mi casi-novio desde hace tres meses y medio) tampoco lo entendería. No me juzgaría de un modo tan abierto como mis padres; se limitaría a escucharme y a fingir que se compadece de mí, intentando disimular su desconcierto. Aún no nos conocíamos el año pasado por estas fechas y no es consciente de cómo me convierto en una persona diferente en cuanto Winter Wonderland abre sus puertas. Os lo prometo: dejo de ser idiota, cínica y un poco solitaria para transformarme en un ser encantador.

Eso no lo digo yo, lo dice mi amigo Liam. Él fue quien tan amablemente escogió esos tres adjetivos para describirme, antes de arreglarlo añadiendo lo del «ser encantador».

No puedo evitarlo, Winter Wonderland me hace feliz. El parque se transforma por completo desde mediados de noviembre hasta principios de enero. Casi dos meses en los que todo huele a algodón de azúcar, vino especiado y gofres. Dos meses en los que el mundo parece girar en torno a la pista de patinaje sobre hielo, la noria, el circo, la carpa del teatro y el resto de las atracciones. En los que mis dos mejores amigos regresan a la ciudad y en los que me paso las horas muertas rodeada de cajas de música y bolas de cristal.

Al menos, hasta este año. Hoy he descubierto que será mi última Navidad trabajando en Tom Baker & Hijos. Mi querido Tom fue muy optimista al ponerle nombre a su empresa, pero ninguno de sus hijos llegó a interesarse por el negocio de la artesanía. Así que el pobre Tom acaba de anunciar que, a sus setenta y cinco años, no le quedan energías para seguir tallando la cantidad suficiente de cajas de música y bolas de cristal como para mantener a flote una caseta en un mercadillo tan concurrido como el nuestro.

Y no es la única noticia mala que he recibido esta tarde. Al parecer, este también es el año en el que mi gran rival ha decidido invadir mi territorio. El año en el que Aaron Bennet ha tenido la desfachatez de aceptar un papel en la obra de teatro que se representará en la carpa de Winter Wonderland cuatro veces por semana durante la temporada.

El estúpido, estirado e insoportable de Aaron Bennet, ni más ni menos (esta vez no ha sido Liam quien ha escogido los adjetivos, lo he hecho yo solita). La persona junto a la que me paso los otros diez meses del año estudiando teatro musical y comparto aula en la Academia de Artes Escénicas y Musicales del distrito de Hackney. El mismo que ha destrozado todos mis sueños y aspiraciones, uno a uno y sin excepción, pisoteándolos y arrastrándolos por el fango, hasta convertirlos en una completa pesadilla.

Puedo soportar todo lo demás, he acabado acostumbrándome a la irritante presencia de Aaron en las clases y al encender la televisión, pero no puedo permitir que mi enemigo campe a sus anchas por Hyde Park en plena Navidad. Winter Wonderland es mi refugio y Aaron no tiene ningún derecho a estar aquí. Y mucho menos durante mi último año en la tienda de bolas de nieve.

Para colmo, actuará en Wicked, mi musical favorito. Va a interpretar a Fiyero, el protagonista masculino de la historia del que siempre he estado un poquito enamorada.

Os lo he dicho: el mundo se está acabando. Mi mundo se está acabando.

Pero os prometo que, si es así, pienso arrastrar a Aaron Bennet conmigo al Apocalipsis.

—¿En serio? ¿Lo arrastrarás contigo al Apocalipsis?

Mierda. Me giro muy despacio hacia mi amigo Liam. Nos encontramos frente a la carpa del teatro. Sobre la enorme puerta, hoy todavía cerrada, las letras de inconfundible color verde sobre un fondo negro anuncian Wicked como la obra de la temporada. Ni siquiera era consciente de que nos hubiéramos detenido justo aquí y sospecho que yo he tenido algo que ver en ello.

—¿He dicho eso del Apocalipsis en alto?

Liam me mira tras sus gafas de sol con una mezcla de diversión y vergüenza ajena. Ni siquiera hace tanto sol a estas horas de la tarde, empezó a anochecer hace un buen rato, pero a Liam le encanta comportarse como una estrella de rock, pese a que estudia marketing empresarial en la Universidad de Bristol.

—Llevas murmurando en voz baja desde que hemos salido de la cafetería —contesta él—. ¿Os enseñan a ser así de dramáticos en la escuela de teatro o el monólogo interior es algo que viene de fábrica?

Hicks, mi otra mejor amiga, suelta una carcajada y me da una palmadita en el hombro para tratar de animarme.

—No será tan malo. Él vendrá los días de función y se marchará en cuanto termine, y tú estarás a lo tuyo en el mercadillo. Seguro que lo traen y se lo llevan en algún coche de la productora. No te lo vas a cruzar. Ni te enterarás de que está aquí, ya lo verás.

Es propio de Hicks ver siempre el lado bueno de las cosas, aunque no lo tengan.

—Pero sabré que está aquí —insisto, haciendo un mohín. Echo un vistazo al cartel promocional con fotos del elenco que han colocado junto a la taquilla.

Por supuesto, Aaron aparece en un lugar destacado, junto a la preciosa actriz rubia de rostro resplandeciente que interpretará a Glinda y la actriz de pelo oscuro, sombrero de ala ancha y piel pintada de verde que hará de Elphaba. Está vestido con su ropa de Fiyero (camisa verde, tirantes y pantalones de época) y sujeta en alto una lámpara de aceite, como si quisiera alumbrar el camino ante él. He visto esa misma pose tantas veces en el cartel promocional de tantos otros Fiyeros en la fachada del Teatro Victoria que quiero gritar de frustración.

Liam y Hicks intercambian una mirada; sé que me consideran un caso perdido. Nunca me siguen el juego en lo que respecta a Aaron Bennet. Especialmente, cuando empezó a hacerse famoso por culpa de ese estúpido vídeo de TikTok y los conquistó como ha conquistado a todo el mundo. Da igual, no quiero volver a discutir sobre este tema. Tampoco quiero amargarles la tarde a mis amigos.

Hoy es un día especial. Falta una semana para la gran apertura de Winter Wonderland; las casetas de madera, la zona de restauración, las atracciones y el resto de la infraestructura ya están totalmente montadas, y los trabajadores del parque nos incorporamos hoy a nuestros puestos para dejarlo todo preparado. Liam, Hicks y yo tenemos un pequeño ritual para los días como este: nos reunimos en la cafetería del tío de Liam, que nos prepara cafés para llevar, y paseamos por el parque para saludar a todos. Somos los primeros clientes de la temporada. Dentro de una semana, Liam y su tío se hartarán de preparar café con especias para turistas y londinenses, pero todavía falta un poco para eso.

Me encantan estos días. Me encanta nuestra tradición del café inaugural y la sensación de anticipación. Me encanta saber que el parque es solo nuestro.

Me coloco entre ambos y les rodeo el brazo con los míos, con cuidado de no derramar mi café, y tiro de ellos en dirección al sendero para alejarnos del teatro.

—Tres novedades de los últimos diez meses —les digo, retomando otra de nuestras tradiciones del primer día—. Dos son ciertas y una es mentira.

Solemos hacerlo para ponernos al corriente de todo. Durante el resto del año, Hicks vive con su madre en Essex y trabaja a tiempo parcial en el restaurante de sus abuelos. Solo regresa a Londres en Navidad para ayudar a su padre en el puesto de vino caliente y empanadas. La familia de Liam vive en una casa de dos plantas a las afueras de Surrey. Antes solía coger un tren de cercanías para venir a Londres los fines de semana y huir del caos que provocan sus cuatro hermanos pequeños. Gracias a eso, él y yo podíamos vernos fuera del periodo navideño y nos íbamos a beber cervezas a un local del centro en el que Liam sabía que hacían la vista gorda con los menores de edad. Sin embargo, el año pasado consiguió una beca en la Universidad de Bristol y ahora ambos están igual de lejos.

Los odio por eso. Aunque no los odio en realidad, me odio a mí misma por ser incapaz de hacer más amigos (Hicks cree que mi incapacidad se debe a mi falta de interés, pero solo estoy de acuerdo con ella en parte) y también me siento como una idiota porque pienso que Liam y Hicks no me echan tanto de menos como yo los echo de menos a ellos. A juzgar por sus actualizaciones en Instagram, la vida social de Liam en Bristol es abrumadora. Hicks, por su parte, ha crecido con la gente de su vecindario y tiene el mismo grupo de amigas desde que era pequeña, a las que quiere como si fueran sus hermanas.

Yo no he tenido nada de eso nunca. Me llevo bien con los de mi clase (exceptuando con ya sabéis quién), pero apenas los veo fuera de la academia. Desde luego, tampoco tengo amigos en mi vecindario. Solo pensarlo me resulta ridículo.

Mis padres y yo nos mudamos hace apenas cinco meses a un nuevo complejo de apartamentos de superlujo en la ribera sur del Támesis; uno de los clientes de mi padre es el principal inversor. No me visualizo entablando una relación de amistad duradera con la viuda multimillonaria que vive con su pequinés en la única puerta con la que compartimos rellano.

—Tres novedades —repite Hicks con una sonrisa—. Dos son ciertas y una es mentira. Empieza tú, Liam.

AARON

No estoy muy seguro de dónde estoy. Parece una habitación de hotel, pero es mucho más grande que cualquier habitación de hotel que haya visto hasta ahora. Creo que sigo en Londres. Por favor, espero seguir en Londres, apenas recuerdo nada de anoche. Obviamente, ya no me encuentro en la sala donde se celebraba la fiesta.

La boca me sabe a alcohol rancio y hay un tufillo a sudor y a vómito en el ambiente. Me incorporo despacio. Me he quedado dormido en una cama enorme a medio deshacer. Hay dos chicas más conmigo, pero la cama es tan grande que no nos tocamos. Ellas están vestidas y abrazadas entre sí. Yo también llevo la ropa puesta. Es un alivio, porque no reconozco a ninguna de las dos. No reconozco a nadie, y eso me hace entrar en pánico durante unos segundos.

Sobre todo, porque sí que hay gente desnuda en la habitación. A unos metros, en la salita en la que desemboca el dormitorio, hay un hombre de edad indeterminada vestido solo con una camiseta del Söderhamn, el equipo de fútbol, tumbado bocabajo en un sofá. Sus ronquidos son lo único que se escucha en toda la suite. Al menos no está muerto; tengo mis dudas sobre los demás. Especialmente, los cuatro pies desnudos y enredados que alcanzo a ver a través de la puerta entreabierta del baño.

La habitación no deja de girar. Mientras termino de levantarme, apenas soy capaz de poner en orden los fragmentos borrosos de la fiesta de ayer. Me invitaron a la inauguración de una nueva discoteca. No me gustan demasiado las discotecas y acepté en el último momento. Estaba frustrado y fuera de mí mismo. Recuerdo pensar que, en un lugar repleto de gente más famosa que yo, dejaría de ser el centro de atención. Creí que pasaría desapercibido.

No fue así, ni mucho menos. Joder, he sido un gilipollas.

Encuentro mis botas debajo de la cama y me tambaleo en busca de un baño donde no haya gente inconsciente en el suelo. Por suerte, esta suite tiene varios. No tengo la menor idea de a quién pertenece. En la fiesta había unas cuantas personas con aspecto de poder permitirse algo así, pero no recuerdo intimar demasiado con ninguna de ellas.

La imagen que me devuelve el espejo es desoladora. Intento no prestarle demasiada atención mientras me lavo la cara y me retiro el pelo de la frente; necesito estar más presentable. Me estoy planteando llamar a un Uber o pedir en la recepción que avisen a un taxi cuando veo los restos de polvo blanco sobre el lavabo.

Solo entonces me doy cuenta de la hora que es.

Bridget me va a matar.

EDITH

Tres novedades de los últimos diez meses, dos son ciertas y una es mentira. Permitidme que os cuente las mías.

La primera: llevo un tiempo viviendo en un apartamento cuyas zonas comunes han sido diseñadas por Donatella Versace. De esto ya os he hablado antes, aunque he omitido el detalle de Donatella.

A estas alturas, habréis deducido que a mi familia no le va mal del todo. Os recuerdo que mis padres van a pasar los próximos dos meses en nuestra casa de Malibú. Mi madre es actriz, o lo fue hace un par de décadas. Quizá su nombre no os resulte familiar, pero seguro que habéis visto alguna de sus películas. Durante su juventud, fue un rostro muy popular en la televisión estadounidense, y la mayoría de sus trabajos se vendieron a las televisiones del resto del mundo. Sobre todo, hizo películas navideñas. Nunca llegó a ser una gran estrella de Holly-wood, pero fue capaz de ganarse la vida de un modo más que aceptable. Mucho más de lo que nadie hubiera esperado de una chica de Tucson, proveniente de una humilde familia de inmigrantes mexicanos, que había llegado a Los Ángeles con ochenta dólares en el bolsillo.

Cuando conoció a mi padre, un joven inglés que trabajaba como técnico de sonido en una de sus últimas películas, mi madre ya había ahorrado una buena cantidad de dinero y lo puso todo a su disposición para iniciar un negocio común. Su romance podría haber acabado de un modo trágico, la típica historia con moraleja en la que la protagonista es estafada por un joven encantador que se larga con todo su dinero. No fue así, mi padre invirtió la pequeña fortuna de mi madre en abrir una productora discográfica que no tardó en dar beneficios.

Quizá no os suene el nombre de mi madre, pero seguro que conocéis a Harry Jones, el cantautor irlandés. Es mi padrino. Hay una foto mía de bebé circulando por internet en la que una de las estrellas más importantes de la historia de la música sujeta un cirio enorme mientras un sacerdote me echa agua por la cabeza. No sé cómo aceptó aquello. Supongo que mis padres tenían pocos amigos católicos viviendo en Londres en esa época.

Es él quien nos ha cedido el apartamento de superlujo en la ribera sur del Támesis, por cierto.

La segunda novedad se llama Lucas Thompson. Lucas y yo no estamos saliendo exactamente. Quedamos cuando nos apetece divertirnos un rato. Aun así, es lo más parecido a una relación seria que he tenido nunca. Es estudiante de periodismo y lo conocí en agosto, justo cuando retomábamos las clases de interpretación. Algunos alumnos de mi academia organizaron una reunión en un karaoke para celebrar la vuelta a clase, y Lucas estaba allí con unos amigos de la universidad. Es bastante mono. Tiene el pelo rojo oscuro y hace un gesto muy gracioso con la nariz cuando algo le desagrada.

El idiota de Aaron lo conoce, también estaba allí la noche del karaoke, y cree que Lucas es un nombre pretencioso.

—Seguro que se llama Luke y solo quiere hacerse el interesante —me dijo en una ocasión.

Y esto nos lleva a la tercera novedad de los últimos diez meses: por fin he dado un paso en la dirección correcta. Cada vez estoy más cerca de conseguir mi sueño y trabajar como actriz en una de las grandes producciones musicales del West End. Lo último que escuché es que los productores de El conde de Montecristo y los de Mamma Mia se estaban peleando por mí. Soy tan feliz que apenas puedo asimilar la suerte que tengo.

Exacto, lo habéis adivinado: tres novedades, dos son ciertas y una es mentira.

Mientras yo sigo atascada, planteándome si debo tirar la toalla y dejar de intentar apañármelas por mí misma en el mundo del espectáculo sin ayuda de mis padres, a Aaron Bennet le va a las mil maravillas.

Antes os he hablado de un vídeo viral, eso fue el comienzo de todo. Los integrantes de un grupo de música callejero que tocaban en Piccadilly le invitaron a unirse a ellos durante una canción, alentados por los amigos de Aaron que no paraban de señalarle y gritar que él también sabía cantar. Aaron se mostró un poco abochornado al principio, pero se recompuso con rapidez cuando lo empujaron hacia el micrófono. Varias personas del público lo grabaron interpretando «Up» de Olly Murs a dos voces con la cantante del grupo. Tenían una química espectacular. Ocurrió lo inevitable: un chico guapísimo y una chica guapísima cantando la canción de moda en TikTok bajo los neones de Piccadilly Circus. Aaron se convirtió en el novio de internet a las pocas horas. El mundo entero se enamoró de él.

Podría haberse quedado en una simple anécdota. No habría tardado demasiado en llegar otro chico con otra canción si no llega a ser por Bridget J. Cooper.

Todavía no asimilo la suerte que tuvo. Es lo que más envidio de él: Bridget J. Cooper no es la representante de actores más poderosa de Inglaterra, pero estoy segura de que no tardará en serlo. Contactó con Aaron tras la actuación en Piccadilly. Después, vino todo lo demás: las prácticas de verano en Los miserables, donde le permitieron subirse al escenario en varias ocasiones e interpretar a uno de Les amis de l’ABC; que lo seleccionaran para Threadneedle Street, una serie de la BBC donde hace del hijo pequeño de una adinerada familia victoriana; y, finalmente, Wicked en Winter Wonderland.

Si no fuera porque no lo soporto, me alegraría por él.

AARON

—Pensé que iba a venir Bridget —comento con voz mortificada al subirme al taxi.

Mark, el ayudante de Bridget, prácticamente se ha teletransportado a la puerta del hotel en cuanto he dejado el mensaje en el contestador de mi agente explicando con palabras vagas dónde me encontraba y en qué condiciones me había despertado.

Me siento fatal, literal y metafóricamente. Bridget me advirtió sobre este tema. Solo puso una condición cuando firmé el contrato con ella: «Nada de drogas, y aléjate de las malas compañías. Ni se te ocurra hacer vídeos porno caseros y, en caso de que te dé por robar en una tienda, al menos que sea una marca de lujo. Marc Jacobs suele tomarse con sorprendente buen humor este tipo de cosas, pero con Tesco estarías acabado. En conclusión: estate quietecito. Como la líes, te arranco los huevos».

Quizá haya mandado a su ayudante para despedirme. No me considera siquiera digno de unos minutos de su tiempo.

Mark levanta la mirada de su móvil un instante para contemplarme con astucia, antes de volverla a bajar. Apenas tiene un par de años más que yo, pero me intimida. Viste como un adulto funcional y ni siquiera parece que se esfuerce en ello. Da la impresión de que todo su armario está repleto de decenas de camisas y pantalones de traje exactamente iguales. Lleva el pelo oscuro retirado con pulcritud en una especie de moño, aunque sospecho que cuando se lo suelta le roza los hombros.

Me gusta pensar que, en el fondo, Mark Baker es un metalero de incógnito que por las noches se escapa a los pubs de Kentish Town vestido con pantalones elásticos y pulseras de pinchos, mientras que por el día se hace pasar por el ayudante perfecto.

—Bridget está en el hospital —comenta, tecleando con rapidez—. Anoche rompió aguas.

—¿Qué? —pregunto, asombrado—. No parecía estar tan embarazada.

—Pues resulta que lo estaba. —Ni siquiera se inmuta—. Treinta y siete semanas y dos días.

No tengo ni idea de cuántos meses son treinta y siete semanas y dos días, y mi cabeza no está preparada ahora mismo para enfrentarme a esa compleja fórmula matemática. El taxi se desplaza con soltura por las calles abarrotadas por el tráfico matinal. El hotel donde me he despertado se encontraba en el barrio de Kingsbridge, así que no tardaremos en llegar a Hyde Park.

—He traído ropa para que te cambies —me informa Mark—. No puedes presentarte así en la entrevista. No puedes presentarte así en ningún lugar civilizado.

—Entonces, ¿no estoy despedido?

Mark vuelve a levantar la mirada del móvil y contesta con voz monocorde:

—Bridget me ha mandado seis audios entre contracción y contracción dirigidos a ti: explica con detalle lo estúpido que has sido, pero no menciona en ningún momento que vuestra relación haya sido disuelta. Pensaba reservarlos para más tarde, pero puedes escucharlos ahora.

—Más tarde me parece bien.

—Eso pensaba. —Hace una pausa antes de hablar de nuevo, con un tono más suave—: ¿Has tomado algo aparte de alcohol esta noche?

Niego con la cabeza; tengo un nudo en la garganta. No he tomado drogas, de eso estoy seguro.

—Soy alérgico a casi todos los medicamentos que existen —le informo—. Incluido el paracetamol. Si me meto una raya de coca, me quedo en el sitio.

—Entonces, quizá no haya sido una buena idea emborracharte hasta el punto de perder el control, lejos de cualquier persona de confianza, y acabar la noche en la suite privada de un famoso exfutbolista conocido por sus orgías repletas de drogas.

Asiento despacio. Quiero decirle que yo no soy así, que no soy tan estúpido la mayor parte del tiempo, pero las palabras se me atragantan. Mark continúa, implacable:

—La última pregunta, por ahora: ¿has mantenido relaciones sexuales sin protección esta noche? Estamos a tiempo de cancelar la entrevista y acercarnos a un hospital para iniciar un tratamiento profiláctico.

Me sorprende tanto su reconfortante eficiencia que tardo unos segundos en reaccionar.

—Creo que no —digo, por fin.

Mark levanta las cejas, y creo que ese gesto es el movimiento más expresivo que me ha dedicado desde que lo conozco.

—¿Crees?

—Estoy al noventa y siete por ciento convencido de que no he tenido sexo esta noche.

Da la impresión de que quiere sonreír y está haciendo esfuerzos por no hacerlo.

—El noventa y siete tendrá que valer.

No está mal. Parece que de verdad se quedan conmigo. No la he cagado tanto como para que me dejen en la estacada.

—En fin… ¿Vamos directos a Winter Wonderland? ¿Me cambio en los camerinos?

—Los alrededores del teatro no son seguros. Habrá periodistas entrevistando al alcalde en el escenario principal y no pueden verte llegar. Entraremos por una de las puertas laterales e iremos directos a la zona del mercadillo artesanal. Te cambiarás y te asearás allí, antes de acudir a tu entrevista.

—¿En el mercadillo artesanal?

—Pediremos ayuda en una de las casetas —me aclara Mark—. Mi abuelo es el dueño de una tienda de bolas de nieve.

EDITH

En el fondo, nunca me creí demasiado las palabras de Hicks cuando trató de consolarme el primer día.

«Él vendrá los días de función y se marchará en cuanto termine, y tú estarás a lo tuyo en el mercadillo».

Desde luego, yo estaba a lo mío. Mañana abren el parque y todavía quedan varias cosas por colocar en la tiendecita de madera que nos han asignado. Este año es todavía más grande que el anterior: tiene un mostrador exterior, al que podrán acercarse todos aquellos que estén dando un paseo por el parque, pero también una zona interior para exponer los objetos más valiosos. Incluso hay una pequeña trastienda para usar de almacén.

«Seguro que lo traen y se lo llevan en algún coche de la productora».

Me temo que no, querida Hicks: parece que Aaron Bennet ha venido hasta aquí en taxi.

«No te lo vas a cruzar. Ni te enterarás de que está aquí, ya lo verás».

Bueno, no es que me lo haya cruzado, en realidad. Se ha plantado en la puerta de mi tienda, acompañado por un joven con aire intransigente pero de aspecto familiar, y ha tenido la desfachatez de pedirme ayuda.

Bueno, él no; ha sido el otro chico el que lo ha hecho. Aaron, al verme, se ha quedado lívido. Creo que su cara en ese momento era un buen reflejo de la mía. Estaba horrorizado, igual que yo. Aunque he de admitir que él tiene más motivos para horrorizarse ante nuestro encuentro: jamás le había visto con esas pintas. No es que la ropa que lleva le quede mal. De hecho, posiblemente la escogió porque sabía que le quedaba rematadamente bien. Vaqueros oscuros ajustados, botas negras y una camiseta con el cuello lo bastante abierto para dejar a la vista sus clavículas. Es absurdo que unas clavículas puedan resultar tan atractivas, pero Aaron Bennet lo consigue porque él es una persona absurda en sí misma.

El conjunto es cuando menos interesante, pero no encaja con su imagen habitual. Durante los últimos meses, se ha esforzado en potenciar la impoluta imagen del chico perfecto que le presentarías a tu madre. Él es Fiyero, al fin y al cabo. No tiene sentido que aparezca en Winter Wonderland vestido como Johnny Castle de Dirty Dancing el día previo a la apertura, justo cuando los periodistas y el alcalde ocupan toda la zona central del parque. Y mucho menos teniendo en cuenta que esa ropa tan poco apropiada apesta a humo, sudor y alguna que otra sustancia corporal que prefiero no identificar. También tiene una mancha de cerveza enorme en los pantalones; y el pelo, revuelto y grasiento.

He de admitir que la situación me es más satisfactoria de lo que esperaba. Les dejo pasar cuando el joven desconocido se identifica como Mark Baker. Ahora comprendo por qué su rostro me era familiar, aunque nunca nos hayamos visto en persona.

—Tu abuelo no va a venir hoy —le explico, alisándome con dignidad el delantal a cuadros rojos y verdes repleto de puntillas—. Tenemos la tienda casi montada, así que le he sugerido que se quedara en casa cogiendo fuerzas para mañana.

En otra ocasión, echaría en cara al tal Mark lo poquísimo que, tanto él como el resto de su familia, apoyan el negocio de artesanía de Tom. Si yo tuviera un abuelo capaz de crear con sus manos las cosas que hace Tom Baker (y que se mata a trabajar de forma incansable durante diez meses al año, en un pequeño taller junto a un muelle que se cae a pedazos, para conseguir tener suficientes piezas para vender en Hyde Park en Navidad), al menos me dignaría a visitar su tienda de vez en cuando. No solo cuando necesitase su ayuda.

—Bien, no importa. No hace falta que él esté aquí —contesta Mark, entrando con decisión y apoderándose de la caseta en pocos segundos. Me dan ganas de golpearle en la cabeza con uno de los bastones de caramelo gigantes que tengo al lado—. No te molestaremos demasiado, pero necesitamos un sitio para que Aaron se cambie.

Echa un vistazo, sin apenas reparar en las cajas de música ni en las preciosas bolas de nieve que nos rodean, y cuelga la bolsa de la ropa en uno de los ganchos de la pared. Después, baja la cremallera con rapidez, revelando una gabardina de aspecto caro y unas cuantas prendas más.

El sonido de la cremallera parece sacar a Aaron de su estupor. Deja de mirarme con esos ojos tan abiertos y se dirige a su acompañante:

—¿No podemos ir a otro sitio?

Mark ni siquiera le presta atención, está sacando las prendas una a una.

—Era esto o los urinarios portátiles. Al menos, aquí huele bien.

Aaron, derrotado, retrocede de nuevo hacia la puerta que ha dejado abierta para cerrarla tras de sí. Nos quedamos los tres a solas dentro de la pequeña tiendecita de madera. Estaba comprobando el hilo musical antes de que vinieran, y he de admitir que la voz de Frank Sinatra cantando «Let It Snow» resulta un poco anacrónica en esta mañana especialmente cálida y luminosa de mediados de noviembre.

—Olía bien hasta que habéis llegado —suelto—. ¿Te ha vomitado una ballena? —le pregunto a Aaron, y esbozo una sonrisa encantadora—. ¿Acabas de salir de su vientre y has venido directo hasta aquí?

—Bonito delantal, Frankel —murmura él cuando pasa mi lado en dirección a Mark—. Muy a juego con todo lo demás. Ya siento cómo me invade el espíritu navideño.

Frankel es mi apellido, creo que no os lo había dicho hasta ahora. Aaron jamás utiliza mi nombre de pila porque es un repelente insoportable con complejo de Draco Malfoy.

Mark nos contempla con suspicacia.

—¿Vosotros os conocéis?

Qué observador.

—Vamos juntos a clase —le aclara Aaron con desgana—. En la academia donde estudio interpretación.

—Estudiabas interpretación —le corrijo—. Llevas varias semanas sin aparecer por allí.

—Han sido ausencias justificadas —contesta él, molesto—. Los profesores están al tanto.

—Todos estamos al tanto. Convertirse en el chico guapo del mes debe ser agotador. No me extraña que los profesores pasen por alto tus ausencias, de nuevo.

Aaron se ruboriza por culpa de la rabia. Al menos, supone un cambio a mejor en su rostro. Está ojeroso, pálido y un poco hecho polvo.

—Nadie te ha pedido… —comienza a replicar.

Mark le interrumpe, levantando una mano en el aire.

—Se acabó. Creo que no sois conscientes de la situación. —Se gira hacia mí—. Aaron tiene una entrevista con tres canales de televisión distintos en menos de veinte minutos. La mujer encargada de representarle y orientarle en su carrera profesional está expulsando un ser humano por la vagina en este preciso instante, y a mí no me pagan lo suficiente para hacer de niñera. Así que, por favor, necesito que nos ayudes a hacer de él una persona presentable.

Está claro que Mark no ha heredado la parquedad en palabras de la que hace gala su abuelo. Pestañeo un par de veces, asimilando su discurso. Ha mencionado algo de una vagina, aunque creo que no era relevante.

—La tienda no tiene baño —contesto al fin—, pero hay un pequeño fregadero ahí detrás para lavar utensilios. —Me vuelvo un segundo hacia Aaron e intento mantener el nivel de hostilidad al mínimo—. Puedes asearte ahí, supongo… Buscaré jabón y un paño limpio para que te seques.

—Gracias —responde él tras una pequeña pausa—. Eres muy amable.

Claro que soy muy amable. Winter Wonderland me convierte en un ser lleno de bondad, pero no es el momento de explicarles esto a Aaron Bennet y su compinche.

De hecho, después de su perorata, Mark ni siquiera se digna a darme las gracias. Está absorto en la pantalla de su móvil con el ceño levemente fruncido.

—Dave Collins Junior ha subido fotos a Instagram de la fiesta de anoche… Y apareces en algunas —informa a Aaron—. Tienes suerte de que sean fotos de la discoteca y no de la suite del hotel. Todavía no se te ve muy borracho, pero no es bueno que te asocien con alguien como él. Tengo que devolverle la llamada a Bridget, así que quédate aquí y cámbiate de ropa. Te quiero presentable en quince minutos.

Aaron y yo nos quedamos mirando la puerta por la que acaba de desaparecer Mark. Es él quien rompe el silencio al cabo de un instante:

—No tengo ni idea de quién es Dave Collins Junior.

Yo tampoco, si os soy sincera.

—Pues parece que tiene unas fotos tuyas de fiesta en las que todavía no se te ve muy borracho —me limito a contestar.

—Joder —murmura Aaron, aún mirando la puerta.

Parece sobrepasado. Me da miedo que se eche a llorar o algo. Nunca lo había visto así, y no me refiero a las pintas o a la ropa. Me da la sensación de que ha estado ausente de la academia y de mi vida mucho más que unas cuantas semanas.

—Ve a cambiarte y a lavarte, anda —le digo. Alargo la mano hacia el pequeño neceser que Mark ha dejado junto a la caja registradora—. Te ayudaré a maquillarte. Quedarás como nuevo.

AARON

Edith me lleva hasta una angosta trastienda por una puerta trasera, y debo inclinarme para pasar sin golpearme la cabeza. Señala un pequeño lavabo y me facilita un paño y una pastilla de jabón.

El paño tiene una textura áspera y dista mucho de ser una toalla de verdad, pero está limpio. Servirá. Me preocupa más el jabón: está envuelto de forma primorosa con celofán y tiene forma de muñeco de jengibre. Este tipo de pastillas se suele utilizar de decoración, y dudo que alguien se haya gastado nunca el dinero que debe de costar solo para deshacerla debajo del grifo.

—No puedo usar esto. —Agito el muñeco de jengibre delante de ella—. Fíjate en esos ojos redondos y llenos de vida, es consciente de lo que le voy a hacer.

—Es lo único que tenemos a mano —contesta, implacable—. Y, créeme, necesitas jabón.

Ya, supongo que lo necesito. Me deshago con cuidado del celofán y me acerco el hombrecillo a la nariz. Edith tiene razón: mejor oler a galletas y canela durante mi encuentro con los periodistas que a lo que huelo ahora mismo. Dejo el paño y el jabón en el fregadero y me quito la camiseta. Qué alivio. Empiezo a desabrocharme los pantalones, pero Edith frunce el ceño.

—Te espero fuera —dice—. Prepararé el maquillaje.

Deja la puerta entreabierta cuando se marcha y sospecho que no se fía de mí. Quizá crea que voy a romper algo. Este sitio está repleto de cajas con la palabra «frágil» escrita en ellas. Aun así, se coloca de espaldas, mientras extiende el contenido del neceser de maquillaje en el mostrador, para dejar claro que no tiene ningún interés por ver cómo me desnudo.

Abro el grifo y mojo el jabón, lamentándome de nuevo por el pobre hombrecillo de jengibre. No hay agua caliente, pero no es momento de ponerse remilgado.

—Ya me has visto en ropa interior —le comento a Edith, levantando la voz para que me escuche, mientras comienzo a asearme—. Sueño de una noche de verano en el Hackney Empire, ¿recuerdas?

Nuestra academia colaboró con una asociación vecinal con esas tres funciones benéficas. Representamos una versión musical bastante libre y atrevida del clásico de Shakespeare. Edith interpretó a Helena y yo, a Lisandro; fuimos los únicos alumnos de primero a los que dejaron participar.

Creo que allí empezó todo. Allí nos dimos cuenta de que, aunque rara vez íbamos a competir por el mismo papel, sí que lo haríamos por la atención de los profesores y de los cazatalentos. Nuestra academia no es muy antigua ni prestigiosa y, cuando los grandes espectáculos musicales del West End reclutan a alumnos de teatro para sus programas formativos de verano, nunca escogen a más de uno de cada curso. Ser seleccionados para aquella función benéfica, junto a otros alumnos mayores y más experimentados, nos hizo comprender que éramos los mejores de nuestro curso. Desde entonces, no volvimos a mirarnos de la misma manera el uno al otro.

No sé por qué, incluso ahora, tengo la necesidad de buscar un enfrentamiento ridículo con ella. Supongo que me inquieta lo complaciente que está. Detesto la idea de que Edith Frankel, entre todas las personas sobre la faz de la Tierra, se compadezca de mí y se vea obligada a ser amable.

—No es lo mismo —contesta ella—. En Sueño de una noche de verano estabas sobre un escenario e interpretabas a un personaje. No me imaginaba que empezaría el día con un hombre desnudo en la trastienda… ¿Has terminado ya?

—Dame un minuto.

Me paso rápidamente el paño por el pelo húmedo y salgo. Todavía voy descalzo, pero me he puesto parte de la ropa que Mark me ha traído: unos pantalones vaqueros holgados, de color claro y tela suave, y un jersey de punto grueso de Dolce & Gabbana.

Me planto delante de Edith con una sonrisa torcida. Ahora que me he cambiado y huelo a galleta de jengibre, estoy de mejor humor.

—¿Qué tal? ¿Todavía parezco el típico actor problemático que no sabe gestionar la fama y se emborracharía en una fiesta con alguien llamado Dave Collins Junior?

Edith entorna los ojos, como evaluándome. Creo que le preocupa de verdad mi aspecto. Oh, Dios, he acabado dándole más pena de lo que pensaba.

—Me temo que vuelves a parecer un niñato repelente —dice sin más. Después, extiende el brazo y señala una banqueta frente a ella—. Ven, te disimularé esas ojeras. Con o sin ropa de marca, tu cara sigue siendo un asco.

Me acomodo en la banqueta. En el fondo, me alegro de que esté aquí. Es lo más parecido a mi antigua vida normal que he tenido en los últimos dos meses.

—Es una suerte que tu amigo haya traído maquillaje —comenta mientras echa unas gotas de producto en una pequeña esponja con forma de gota—. No te hubiera servido nada de lo que llevo en el bolso.

Cierro los ojos cuando comienza a aplicarme el corrector. Entiendo lo que quiere decir: Edith es mucho más morena que yo. Tiene el pelo oscuro, casi negro, los ojos del mismo color y la piel bronceada incluso en invierno. No se lo confesaré ni en un millón de años, pero su pelo siempre me ha parecido muy bonito. Se lo ha cortado bastante desde la última vez que nos vimos. Ahora lleva una media melena que apenas le llega a los hombros.

—Oye, Frankel, no me tapes las pecas —le pido cuando cambia de bote y me extiende un poco de base por las mejillas—. Son mi mayor encanto.

Abro los ojos a tiempo de comprobar el modo en el que me observa. No sonríe, pero tiene la comisura de los labios fruncida y un brillo divertido en la mirada. Eso es nuevo. Mejor dicho, es algo más bien antiguo. Perteneciente al pasado.

Antes de Helena y Lisandro. Antes de Sueño de una noche de verano, cuando parecía que podríamos llegar a ser amigos.

EDITH

Liam suelta un silbido apreciativo en cuanto abro la puerta del apartamento.

—Joder, Edith…

Hicks se limita a observar a su alrededor con los ojos abiertos de par en par.

—Os lo advertí —les digo, y me encamino hacia la cocina. Una vez allí, dejo los paquetes de comida para llevar en la encimera.

Mis amigos me siguen, pegados a mis talones, como si les diera miedo deambular ellos solos por el resto de la casa y acabar rompiendo algo.

—¿Se nos permite siquiera pasar la noche aquí? ¿Cubre el seguro de hogar nuestra presencia mundana? —pregunta Liam, que contempla las baldosas del suelo y de las paredes.

—¿Esto es mármol de verdad? —interviene Hicks—. ¿Por qué tu cocina parece un templo dedicado a la diosa Atenea?

En realidad, apenas han visto nada. Me propongo no enseñarles hasta más tarde la enorme terraza con piscina privada. Es mejor que se aclimaten despacio. Yo misma necesité un periodo de adaptación cuando mis padres y yo nos instalamos.

—Claro que se os permite pasar la noche. ¡Esta es mi casa ahora, y es la tradición!

Ya habréis intuido que Liam, Hicks y yo tenemos una serie de tradiciones muy concretas que se repiten año tras año. La noche previa a la apertura de Winter Wonderland solemos reunirnos en mi casa, nos aprovisionamos de comida basura y hacemos maratón de películas de los noventa. Hasta las doce de la noche, vemos películas de miedo. A partir de entonces, empezamos con las navideñas.

Poco nos importa que el calendario gregoriano determine que el 21 de diciembre finaliza el otoño y comienza el invierno. Nosotros tenemos nuestro propio rito de cambio de estación más de un mes antes.

En cuanto les muestro mi habitación, ambos dejan atrás su incomodidad ante tanto lujo de golpe. La cama de casi dos metros y la enorme televisión de pantalla plana incrustada en la pared parecen convencerlos de que el cambio de residencia ha merecido la pena.

—Tengo una propuesta —dice Hicks, que se ha deshecho de los mocasines de cualquier manera y se deja caer con sorprendente agilidad en el centro de la cama. Su impecable falda plisada es demasiado corta, pero no parece importarle que podamos verle la ropa interior. Creo que ha comprado esas bragas en el puesto de ropa navideña que hay frente a mi caseta, porque llevan estampados hombrecillos de jengibre en miniatura. Odio que las bragas de mi mejor amiga me hagan pensar en el idiota de Aaron Bennet—. Bueno, en realidad, tengo dos propuestas.

—Da igual lo que propongas —murmura Liam—, siempre acabamos viendo lo que dice Edith.

—¿Qué quieres que haga si tengo una tolerancia tan baja al cine de terror? —me quejo—. Soy yo la que luego se va a quedar sola en una casa vacía y que apenas reconoce como propia durante el próximo mes y medio.

—Pero es que las únicas tres pelis que toleras son de la misma saga —contesta Hicks, apesadumbrada—. Y ni siquiera son tan buenas.

—Scream es un clásico del siglo XX —insisto—. Además, Liam lleva enamorado de Neve Campbell y David Arquette desde los quince años gracias a esas pelis.

—En eso tiene razón —admite Liam, y le pasa una bolsa de patatas fritas a Hicks antes de tumbarse a su lado, en la cama—. De no ser por los horribles gustos cinematográficos de Edith, y el uniforme de ayudante de sheriff del estado de California, todavía creería que soy hetero.

Suelto una carcajada.

—No me des las gracias.

—Al menos dejadme elegir la película navideña para después de las doce —nos implora Hicks.

—Ninguna en la que aparezca mi madre —le advierto.

—Eso limita muchísimo nuestras opciones —protesta.

Tiene razón, pero lo último que necesito ahora mismo es volver a ver una de las tantas películas navideñas protagonizadas por Estíbaliz Díaz. Yo también me tiro en la cama. Estoy exhausta, ha sido un día largo y extraño. Necesito un kebab y muchos chupitos para olvidar cómo ha comenzado. Lo bueno de que esta noche de mediados de noviembre empiece extraoficialmente la Navidad es que pronto podré ahogar mis penas con ginebra de endrinas sin parecer un bicho raro.

Escucho a Hicks y a Liam discutir de fondo sobre cómo funciona el complicado mando a distancia de la tele. Les ayudaría con ese tema, pero no la he conectado desde que me instalé aquí. Quiero independizarme en cuanto consiga mi primer trabajo en un teatro, y espero que ocurra antes del próximo verano, así que no quiero acostumbrarme demasiado al lujo.

También es posible que no ocurra jamás. Que las producciones teatrales de todo el país concluyan que no tengo ningún tipo de talento y deba quedarme en casa de mis padres, en este apartamento propiedad de una estrella de la música, durante el resto de mi vida. Este curso es el último en la academia y me aterra imaginar lo que vendrá después. Solo me queda una oportunidad para conseguir llamar la atención de los ojeadores de un gran espectáculo. Trato de no pensar demasiado en ello, pero casi siempre fracaso en mi intento.

Liam y Hicks han conseguido conectar por fin la tele. Como buen televisor de un hogar inglés, la BBC aparece por defecto sin ni siquiera tener que sintonizarla, como si hubiera sido poseída por el poltergeist del mismísimo Huw Edwards. Me pongo alerta. Es una reacción inmediata que por un momento se me antoja irracional. Entonces, recuerdo que hoy es miércoles y que son las siete en punto.

Cuando oigo la suave melodía de los títulos de crédito ya es demasiado tarde.

—Quitad eso, por favor —suplico con todo el dramatismo que soy capaz de manifestar.

—Lo haría si supiera cómo funciona esta cosa —declara Liam, presionando los botones del mando—. Cualquiera podría pensar que el logo de Netflix te llevaría hasta Netflix, ¿verdad? Pues no hay que dar nada por sentado con una tele de superlujo.

—¿Esta es la serie de Aaron Bennet? —pregunta Hicks, con la boca llena de patatas fritas, mientras que en la enorme pantalla aparece con claridad el nombre del susodicho.

—Eso parece —murmuro entre dientes—. Liam, en serio, pon de una vez la película.

Liam no me presta atención. Ante las palabras de Hicks, ha levantado la mirada, con curiosidad.

—Mi compañera de piso en Bristol está muy enganchada —comenta él—. Y eso que no le suelen gustar las series de época.

Me arrodillo sobre la cama y me arrastro hacia ellos.

—Vale, dejadme el mando.

Liam me lo pasa y comienzo a pulsar todos los botones, sin recibir ningún tipo de reacción por parte del maldito aparato. El capítulo de Threadneedle Street ya ha empezado y una anciana vestida con elegante ropa victoriana da instrucciones a su mayordomo.

—¿Esta mujer no salía en las pelis de Percy Jackson? —pregunta Hicks, confusa—. Ahí tenía un acento diferente.