4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Das großartige Manifest einer begnadeten Journalistin und bekennenden Egozentrikerin. Drogen, Männer und Frauen: Julie Burchill hat nichts ausgelassen. Sie liebt das Unberechenbare des Lebens und stürzt sich mitten hinein, macht sehr jung eine fulminante Karriere als Publizistin und avanciert später zur Königin des Bohemienzirkels «Groucho Club». Zwei Jahrzehnte voller Skandale und Erfolge bieten hier den Stoff für eine brisante und hochamüsante Autobiographie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

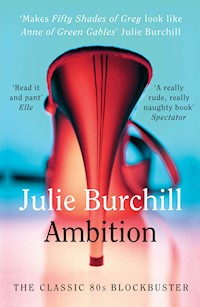

Julie Burchill

Verdammt – ich hatte recht!

Eine Autobiographie

Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Das großartige Manifest einer begnadeten Journalistin und bekennenden Egozentrikerin. Drogen, Männer und Frauen: Julie Burchill hat nichts ausgelassen. Sie liebt das Unberechenbare des Lebens und stürzt sich mitten hinein, macht sehr jung eine fulminante Karriere als Publizistin und avanciert später zur Königin des Bohemienzirkels «Groucho Club». Zwei Jahrzehnte voller Skandale und Erfolge bieten hier den Stoff für eine brisante und hochamüsante Autobiographie.

Über Julie Burchill

Julie Burchill, 1959 in Bristol geboren, zog mit siebzehn Jahren nach London und begann ihre journalistische Laufbahn beim einflußreichen Musikmagazin «New Musical Express». Bald sollte sie auch für das Magazin «Face» schreiben, für die «Sunday Times» und die «Mail on Sunday». Daneben hat sie Romane, Sachbücher und mehrere Dramen verfaßt.

Inhaltsübersicht

Für Charlotte R.

Mit aller Liebe und allem Dank dieser Welt

an Peter York, John Linsdell, Laura Lockington

und meine geplagten, geheiligten Eltern

Iß nichts, was du nicht auch heben kannst

Miss Piggy

Prolog Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

An diesem Tag war es heiß. Hochsommerheiß, High-noon-heiß, Was-darf’s-sein-Fremder?-heiß. Nur war ich leider nicht Gary Cooper.

Eher ein schwarzes Männlein. Ein Männlein um zwölf Uhr mittags.

Ich war zehn Jahre alt und marschierte bei der jährlichen Kostümparade meiner Pfadfindertruppe als schwarze Robertson-Puppe verkleidet die geschäftige Hauptstraße entlang, in der meine Eltern wohnten. Meine Tante Dolly Brain arbeitete in der berühmten Robertson-Marmeladenfabrik und durfte daher die unglaublichsten Klamotten für ihre kleine Nichte ausleihen. An jenem Samstag trug ich eine rote Satinjacke, gestreifte Satinhosen (blau und gelb) und eine Afroperücke, durch die mein kleiner Kopf auf doppelte Größe anschwoll; mit Theaterschminke von Leichner, die mein gnadenloser Vater aufgestöbert hatte, waren Gesicht und Hände pechschwarz gefärbt. «Wenn ein Job es wert ist …» Mein Vater war Gewerkschaftsagitator, und das zu einer Zeit, in der unsere Familie im allgemeinen und er im besonderen es genossen, den Staat rund um die Uhr zu erpressen. So sonnten wir uns in unserer neu gewonnenen Macht; wenn mein Vater hinter den Linien einer zweitklassigen Streikpostenkette eine Fabrik in Rekordzeit leerfegen wollte, appellierte er, ohne eine Spur von Ironie, an die verlorengeglaubte Arbeiterehre und brachte sie seinen Leuten mit den folgenden Worten nahe: «Wenn ein Job es wert ist, sollte man ihn auch vernünftig machen!» Nichts brachte sie schneller dazu, die Arbeit niederzulegen.

Zwei Autos krachten ineinander. Eine schwangere Frau rannte schreiend umher und verlor dabei eine ihrer Gesundheitssandalen. Aus irgendeinem Grund hob ich sie auf und nahm die Sandale mit: ein grotesker kleiner Märchenprinz auf der Suche nach seiner schlampigen Cinderella mit den geschwollenen Knöcheln.

Die selbsternannten Hell’s Angels (deren offizieller Rudelführer im Garten seiner Eltern eine große, wunderschöne Voliere unterhielt, was ihn seltsamerweise noch bedrohlicher erscheinen ließ) hatten ihre große Stunde vor unserem örtlichen Pub ZUM GUTEN VORSATZ – womit der Weg zur Hölle bekanntlich gepflastert ist; Gipfel der Ironie, wenn man den Verlauf meines Lebens betrachtet. «Ab nach Afrika!» – «Enoch regiert!» In diesem Jahr war Melting Pot von Blue Mink ein Riesenhit; die Jungs von der örtlichen Gesamtschule verprügelten auf dem Heimweg ugandische Asiaten, und abends ertönte aus der Musikbox im Pub entweder dieser Song oder Reggae. Ja, das Leben schien vor Ironie förmlich zu bersten. Nur kannte ich dieses Wort damals noch nicht. Ich hielt das Ganze bloß für ein Mißverständnis.

Die Beschimpfungen und der nackte Spott kleiner Kinder folgten mir auf der gesamten Kostümparade. Hinter mir formierte sich eine pfeifende Karawane, die so ungeordnet und halbherzig wirkte wie alles im Bristol meiner Jugend; leben, lieben, verlieren, jeden verprügeln, der den falschen Hautton hat. Damals hielt ich sie nicht einmal für böse, ihnen schien einfach alles egal zu sein.

Irgendwann rückte mir die Bande vage enttäuscht von der Pelle; sie wußte wohl selbst nicht, was von einem schwarzen Männlein überhaupt zu erwarten war.

Ich marschierte weiter, schwieg eisern und war seltsam ungerührt. Hätte ich an göttliche Offenbarungen geglaubt, so wäre mir in diesem Augenblick eine zuteil geworden; ich hätte begriffen, daß die Verblüffung, Feindseligkeit und das Entsetzen meiner Mitmenschen mein Schicksal bestimmen sollten. Und daß ich daraus etwas geradezu Brillantes machen würde.

Ich wurde Zweite und verdrosch Rotkäppchen, die Gewinnerin.

1. Kapitel Es lebt!

Heutzutage gilt die weit verbreitete, wenn auch stillschweigende Übereinkunft, daß Babys die glatzköpfigen, goldigen Gerichtsvollzieher einer jeden romantischen Liebe sind. Sie stolpern auf alles zu, was ihnen irgendwie wacklig erscheint, klammern sich dabei an Möbelkanten fest und verhelfen dem schwankenden Turm aus Bauklötzen zu einem gnädigen Ende.

Kinder bringen eheliche Schwachstellen viel eher ans Tageslicht als ein Ehebruch; vielleicht wünscht sich deshalb auch jede dritte junge Frau nur dann ein Bündelchen Glück, wenn es sich auf einer Kind-von-bester-Freundin-die-nachmittags-wegmuß-Teilzeitbasis ermöglichen läßt: Babys sind etwas für Weihnachten, nicht fürs Leben! Wenn eine Ehe Kinder übersteht, übersteht sie alles.

Mit dieser traurigen Tatsache im Hinterkopf betrachte ich feuchten Auges die Ehe meiner Eltern, Bill und Bette Burchill aus Bristol. Ihre Ehe, die immer nur Kür und niemals Pflicht war, hat schon mehr als fünfundvierzig Sommer überstanden.

Und mich.

Wenn ich die Geburtsanzeigen in der gediegenen Presse lese, überläuft es mich kalt, und ich gebe mich kurz der Vorstellung hin, wie meine Eltern meine Ankunft verkündet hätten, wäre ihnen die Gabe der Hellsichtigkeit zuteil geworden – eine Vorstellung, die mich mit masochistischer Freude erfüllt und die in ihrer schmerzlichen Intensität beinah sexuell anmutet. Ich glaube nicht, daß die Betonung sehr stark auf der «freudigen Bekanntgabe» oder dem «Deo gratias» gelegen hätte. Möglicherweise hätte die Bekanntmachung in der Strichzeichnung eines tüchtigen, wenn auch humorlosen Storches bestanden, der ein dralles Baby in einer improvisierten Schlinge trägt; darunter als Legende Warum nur? oder O Gott, warum wir? oder sogar der zeitlose Klassiker Es gibt keinen Gott.

Wie auch immer, es war passiert. Ich wurde in den glühenden Kessel des Juli 1959 hineingeboren, im heißesten Sommer unseres hitzeflimmernden Jahrhunderts. Und in geradezu krimineller Pflichtvergessenheit überließen die Ärzte und Schwestern des Southmead Hospital in Bristol meine bedauernswerten Eltern allein der Aufgabe, mich aufzuziehen. Es waren einfache, gute Menschen, daran gewöhnt, den Wegen des Herrn zu folgen; mein Vater war Stalinist, meine Mutter eine Verehrerin von Bette Davis. Soweit wir wußten, gab es auf keiner Seite der Familie außerirdische Ahnen. Vielleicht hätten sie es einfacher gehabt, wenn schon damals Filme über kindliche Teufel wie Der Exorzist, Des Teufels Saat oder Das Omen im Kino gelaufen wären. Aber wir befanden uns in Bristol, der verträumten, stillen Stadt in Somerset, erbaut mit dem Blut der Sklaverei, wohin keine berittenen Befreier kamen, wo kein Exorzismus praktiziert wurde und kein Ausweg in Sicht war. Also taten sie das einzige, was ihnen unter diesen Umständen übrigblieb: Sie zogen mich auf.

Und sie machten es gut, sehr gut sogar. Denn man muß sich einmal vorstellen, wieviel schlimmer ich geworden wäre, wenn sie mich vernachlässigt, verdorben oder verprügelt hätten. Später sollten mir sowohl meine beiden Ehemänner als auch meine Geliebte Charlotte Raven je nach Laune vorwerfen, ich sei eine Psycho- oder Soziopathin. Nach einem besonders gemeinen Treuebruch meinerseits erklärte Charlotte Raven, sie müsse bei den Berichten über den Prozeß gegen die Massenmörderin Rose West unwillkürlich an ihre Liebste denken, der irgendeine entscheidende Kleinigkeit fehle, und gelange zu dem Schluß, daß ich ohne die Gnade Gottes und die pure Güte meiner Eltern vielleicht ebenfalls vor Gericht, im Gefängnis oder gar am Galgen gelandet wäre. Das war mir denn doch ein wenig zu streng, was ich ihr auch sagte.

Aber das Fehlen der entscheidenden Kleinigkeit ist nicht zu leugnen, und ich kann einfach nicht erklären, wohin diese verschwunden ist. Wenn ich auf meine zarteste Kindheit zurückblicke, finde ich keinerlei Anhaltspunkte und kann daraus nur folgern, daß ich in der Tat von Geburt an schlecht war. Und daß mir mein Talent irgendwie, irgendwie zu einem Leben statt des erwarteten «lebenslänglich» verholfen hat.

So wie Blinde fast immer über ein außergewöhnlich feines Gehör verfügen, zeichnen sich Soziopathen anscheinend oft durch übermenschliche Vorzüge aus: Charme, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Ich kann an keinem Bettler vorübergehen, ohne seine Hand zu ergreifen, eine Banknote nicht unbeträchtlichen Wertes hineinzudrücken (der tatsächlich oft so hoch ist, daß der Bettler auf rührende Weise zurückweicht, den Kopf schüttelt und zu Recht denkt, daß er einer wirklich Bekloppten über den Weg gelaufen ist), «mein Bruder» zu murmeln und weinend weiterzugehen, während die Welt vor meinen Augen verschwimmt, von einem Schleier der Scham verhüllt. Wenn ich verliebt bin, verwandle ich mich in eine Geisha, mit all der Verderbtheit und all der Reinheit, die dieses Wort impliziert. Als Fürsprecherin von Menschen, die jünger, ärmer und weniger begabt sind als ich und zu denen man, wenn man ehrlich ist, den überwiegenden Teil dieser ganzen verdammten Welt zählen muß, kann ich gar nicht genug Hilfe leisten.

Aber. Sobald ich in eine Situation gerate, in der ich entscheiden muß, ob ich meinem eigenen Vergnügen nachgehe und damit das eine oder andere unschuldige Herz breche beziehungsweise das Leben derjenigen zerstöre, die mir nahestehen, oder auf jenes Vergnügen verzichte und die Herzen und Leben der geliebten Menschen vor Schaden bewahre, bleibt mir einfach keine Wahl. In dieser Situation spüre ich – hier muß ich tief Luft holen –, daß buchstäblich niemand außer mir selbst zählt. Mein Lebensmotto könnte lauten: Wenn etwas noch nicht zerbrochen ist, dann zerbrich es jetzt.

Beim Lesen dieser Zeilen erscheint es mir fast ein wenig schockierend, daß ich bereits in diesem frühen Stadium meine psychopathische Veranlagung eingestehe. Andererseits fällt mir bei der Lektüre noch so brillanter Autobiographien immer wieder auf, wie wenig ehrlich sich die meisten Leute darstellen. Ihre Promiskuität wird als ewige Romantik gerechtfertigt, ihr hemmungsloses Saufen als Suche der gequälten Seele nach Geborgenheit in der Whiskyflasche, ihr Geiz als unvermeidliche Reaktion auf die Tatsache, daß sie früher mit zwei Geschwistern in einem Schuhkarton schlafen mußten. Ich will nicht behaupten, daß ich im Verlauf dieser Erinnerungen nicht lüge. Ich lüge sehr viel – aber über andere. Ich schreibe Lügen über die anderen, um sie – und mich – zu schonen. Würde ich diese Leute in ihrer ganzen abgrundtiefen Verdorbenheit zeigen, hielten mich alle für die größte Niete aller Zeiten, weil ich mich überhaupt mit ihnen abgegeben habe, von Liebe und Sex ganz zu schweigen.

Über mich selbst werde ich aber nicht lügen. Warum auch? Einer der Vorzüge des Soziopathseins – und davon gibt es nicht wenige – besteht darin, daß es einfach egal ist, was andere von einem denken. Auch wenn meine Freundin Charlotte Raven mich einmal gescholten hat: «Junge Frau, nur weil du eine Psychopathin bist, kannst du noch lange nicht tun, was du willst!»

«Du bist kein Mensch!» hat sie mir entgegengeschrien.

«Dazu würde ich mich auch nicht herablassen!» lautete meine Antwort.

Außerdem ist es ganz gut, ein paar Geschichten für Erwachsene in dieses Buch zu packen, und Psychopathisches macht sich auf dem Papier einfach toll. Im wirklichen Leben sieht es natürlich anders aus, da ist dieses Phänomen für jene, die damit zurechtkommen müssen, ebenso betäubend und monoton wie jeder andere geistige Aussetzer. Doch so interessant eine Biographie auch sein mag, das Waten in Meeren von unbekannten Verwandten, die einen Schatten auf die Kindheit jeder Berühmtheit werfen, kann als literarisches Gegenstück zum Anschauen fremder Heimvideos gelten. In neun von zehn Fällen erweisen sich besagte Verwandte als weniger einflußreich für die Gesamtentwicklung der dargestellten Person als jener kindliche Unfall, bei dem sie sich im Spätsommer am Badestrand den Zeh angestoßen hat. Sie haben dieses Buch gekauft, um etwas über mich zu lesen und nicht über meine Tante Dolly, obwohl sie eine ganz erstaunliche Frau ist. Also bekommen Sie mich auch. Mich, die Soziopathin.

Wenn ich gelassen zurückschaue, blinken verstreute Hinweise auf meinen Zustand auf wie gefährlich glänzende, gaumenverletzende Münzen im würzigen, wärmenden Weihnachtspudding meiner Kindheit. Da ich kahl wie eine Billardkugel war, durfte ich während meines ersten Lebensjahres nur im Kinderwagen ausgefahren werden, wenn eine Mütze die strahlende Glatze vor dem Spott der Passanten verbarg. In den düsteren Tagen vor der Ära der Mützenvielfalt wurde meine sexuelle Identität von den Vorübergehenden ausgiebig in Zweifel gezogen, indem sie meiner Mutter zu ihrem «hübschen kleinen Jungen» gratulierten. Die Angst meiner Mutter vor einer Verwischung der Geschlechtergrenzen war die eines guten Soldaten, und so verbannte sie mich in die Baracke, bis mich der korrekte Kopfputz wieder auf die rechte Kinderwagenbahn brachte.

Kahl, kahl … so kahl wie der Außerirdische von Roswell. Als ich 1995 die ersten Fotos des Wesens erblickte, weinte ich vor den Augen der verblüfften Familie Raven wie eine Blöde, während diese sich mit Erklärungen überschlugen, weshalb diese Bilder eine eindeutige Fälschung darstellten. Doch ich war untröstlich. Andere Mädchen, Debbie Harry ist nur eine von ihnen, redeten sich glaubhaft ein, sie seien die unehelichen Töchter von Marilyn Monroe. Ich weiß, es klingt seltsam und ist vermutlich auch gelogen, aber wenn ich das Foto des Roswell-Aliens mit seinem schlimm verletzten Bein sehe, spüre ich – es könnte meine Mutter gewesen sein. Und ich sein armes Alien-Kind, dazu verdammt, in einer Welt umherzuwandern, die ich nicht verstehen kann. Kein Wunder, daß ich einen psychischen Knacks habe. Man sehe sich nur den bedauernswerten Jerome Newton in Der Mann, der vom Himmel fiel an. Meine Ehemänner und meine Geliebte halten mich also für einen Freak, was? Dabei können sie noch von Glück reden, daß ich in unserer Hochzeitsnacht nicht die Brustwarzen abgenommen habe.

Bezeichnenderweise entwickelte mein Vater in jenen Tagen ein reges Interesse an Science-fiction. Vor meiner Geburt hatte es für ihn nur Western gegeben – die man früher «Cowboyfilme» nannte. Möglicherweise mag Ihnen diese Vorliebe bei einem Stalinisten seltsam erscheinen, vor allem bei einem so heftig antiamerikanischen Stalinisten wie ihm. Allerdings liebte Stalin selbst Western über alles und setzte sie in der ihm eigenen Art sowohl zu Folter- wie auch Unterhaltungszwecken ein. Wann immer er einen seiner Gefolgsmänner beseitigen wollte, lud er sie alle zu einer langen Westernnacht ein. Wer als erster gähnte, machte den Abgang. Stalin und John Wayne waren die absoluten Helden meines Vaters; nur einmal erlebte ich, daß ihn ein Film richtig fertigmachte – abgesehen von Betty und ihre Schwestern, bei dem die Tränen reichlich flossen, wenn Margaret O’Brien das Zeitliche segnete –, und das war Marihuana, als John Wayne Jagd auf amerikanische Kommunisten machte. Mein Dad wußte weder ein noch aus; er wirkte wie eine Frau zwischen zwei Männern, die beide gleichzeitig vor ihrer Tür auftauchen.

Mein Vater wurde auf die Namen Thomas William getauft, doch alle nannten ihn Bill. Bill scheint für ihn wie geschaffen; er ist einfach «My Bill», der «normale Typ» aus dem Irving-Berlin-Song, den die Heldin fortwährend mit kargen Komplimenten abspeist, bis sie am Ende enthusiastisch bekennt: «I love him/Because he’s wonderful/Because he’s just my Bill.» Auch Rodgers und Hammerstein verewigten ihn in Karussell, wo man sich «My Boy Bill» als «stark und groß wie ein Baum» vorstellte, als jemanden, der sich nicht herumschubsen läßt. In meinem ganzen Leben ist mir kein anderer Mann begegnet, der so war wie mein Vater, ein wirklich sanfter Riese, ein Mann von so großer körperlicher Gewandtheit und Selbstsicherheit, daß ihm Probleme mit der Männlichkeit völlig fremd waren. Er wurde mit meiner Mutter – einer faszinierenden, aber unbeständigen Frau, um es vorsichtig auszudrücken, die gern über die Hinterhöfe schleichen wollte, um ihre ehemalige beste Freundin zu erwürgen – fertig, ohne auch nur einmal die Stimme, geschweige denn die Hand, gegen sie zu erheben.

Später sollte ich Männern begegnen, die beides erhoben, sobald ich auch nur einen Hauch von Mutwillen an den Tag legte. Ich gelangte zu dem Schluß, daß es vielleicht doch keine so gute Idee ist, Männer zum Ausleben ihrer Gefühle aufzufordern; es führt nur dazu, daß sie einen noch mehr anschreien und schlagen. Ich wünschte, die Männer wären wie früher. Bis sie wieder so sind, beschränke ich mich auf Frauen und Jungen.

Aber wie dem auch sei, hier haben wir Just My Bill, der die gute alte Science-fiction förmlich in sich aufsaugt, nachdem er sich vorher nicht die Bohne dafür interessiert hat. Er hing stundenlang über groben bildlichen Darstellungen angeblicher Aliens und warf dabei zweifellos den einen oder anderen Seitenblick auf meinen glatten, jungen Kopf. Weitere Zeichen sprachen dafür, daß ich nicht ganz so war, wie ich sein sollte; zum Beispiel meine schweigsamen, heftigen Anfälle blinder Zerstörungswut. Allem Anschein nach war ich ein braves Baby, das die ganze Nacht tief und fest schlief, den lieben langen Tag glücklich spielte und Spielzeug entgegen allgemeiner Erwartungen zugunsten von Bilderbüchern vernachlässigte – offenbar liebte ich meine Bücher von Anfang an über alles. Bis meine Mutter eines Tages mein Zimmer betrat und mich aufrecht, kahl und blau angelaufen, mit grimmigem Gesicht und starrem Blick in rosa Morgenmantel und passenden Hausschuhen vorfand, während meine Patschhände die Bettstäbe umklammerten. Um mich herum wirbelten meine geliebten Bücher in einem Schneesturm aus selbstgemachtem Konfetti.

Bis sie meinen Dad kennenlernte, führte meine Mutter Bette, geborene Thomas, ein hundsmiserables Dasein. Ihre sanfte Mutter starb, als sie noch sehr klein war, doch ihr ständig betrunkener Vater blieb am Ball und bescherte ihr ein elendes Leben, ein Leben, das nicht ihr selbst gehörte, so wie es Erwachsene zu tun pflegen, die Kinder um ihre Kindheit bringen. Als schließlich auch er den Drang des Ird’schen abschüttelte, wurde sie zu einem bösen Onkel-Tanten-Duo verfrachtet, das sich in der Besetzungsabteilung für gruselige Disney-Filme bestens gemacht hätte. Für sie gab es kein Weihnachten; doch als sie meinen Vater, den bestaussehenden, tapfersten und nettesten Jungen aus der Nachbarschaft in Barton Hill, einem der zahlreichen Slumviertel von Bristol, kennenlernte und heiratete, fielen all die entgangenen Weihnachten auf einen Tag.

Und was bewahrte sie zur Erinnerung an diesen ungeheuerlichen Hauptgewinn auf, den man nur einmal im Leben zieht? Ihre Hochzeitsfotos, was sonst. Und was machte ich, die Brut des Bösen, mit ihren Hochzeitsfotos? Nun, sobald ich einen Stift halten konnte, bekritzelte ich sie über und über mit blauem Kugelschreiber, was sonst. Meine Zerstörungslust war mittlerweile deutlich ausgereift, und es gab kein Zurück mehr.

Ansonsten kann ich mich an nichts wirklich Böses aus meiner Kindheit erinnern, wenn man einmal von der unerklärlichen Neigung absieht, das Wort «Freund» stets wie «Feind» auszusprechen, was zu jenem denkwürdigen Zwischenfall in der Sonntagsschule führte, bei dem ich unschuldig darum bat, ob wir nicht die wunderbare Hymne «Was ist uns Jesus für ein Feind» singen könnten und man mich nachfolgend als Nachwuchshexe verdächtigte. Vielleicht war dies ein Omen für die Dinge, die noch kommen sollten: «Es gibt keine Fremden, nur Feinde, die wir noch nicht kennen»; «Platonische Feinde»; «Ein Feind in Not ist ein Feind, der lohnt»; «Feinde sind Gottes Entschädigung für Verwandte»; «Die Liebste meines besten Feindes». Glauben Sie mir, ich habe alle Sprüche durchlebt. Jeden einzelnen von ihnen.

Vielleicht lag es in meiner Haltung zur Freundschaft begründet, jener heiligen Kuh des zwanzigsten Jahrhunderts, daß ich erste Anzeichen von Soziopathie an den Tag legte. Ich wollte einfach keine Freunde. Natürlich kann man nicht sagen, man will keine Freunde. Man kann sagen, man will keine Kinder. Man kann sagen, man will keine Geliebten. Man kann sagen, man will keinen Ehemann oder keine Ehefrau. Wenn man alte, anstrengende Eltern zu Hause leben hat, kann man ihnen zeigen, daß man sie nicht will, indem man sie in ein Heim verfrachtet. (Ich betrachte den Begriff «Heim» als Bezeichnung für eine Einrichtung, in die man unerwünschte alte Menschen steckt, als eines der heuchlerischsten Wörter unserer Zeit. In einem Heim leben sie vorher. Wenn sie von ihrer undankbaren Nachkommenschaft hinausgeworfen werden, enden sie mit Sicherheit eher in einem Anti-Heim.)

Wir befreiten uns von den Fesseln der Familie und verstrickten uns statt dessen unrettbar in den Fangarmen des Kraken namens Freundschaft. In vielen Kreisen gilt der Bruch mit einem Freund inzwischen als weitaus anstößiger als die Trennung von einem Ehepartner oder einer verwitweten, weißhaarigen alten Mutter. Allerdings habe ich von frühester Kindheit an nie ganz verstanden, wozu Freunde gut sind. Ich konnte verstehen, weshalb man Menschen für Sex oder berufliches Fortkommen benötigt – dabei handelte es sich um Arrangements zur gegenseitigen, nutzbringenden Ausbeutung, die somit durchaus einen Sinn ergaben. Sie unterlagen einer natürlichen Ordnung, wie ein Hund, der Gras frißt, um sich zu erbrechen. Doch wenn es um Freunde und Familie und die angebliche Pracht und Herrlichkeit besagter Beziehungen ging, betrachtete ich diese mit den Augen eines Kindes und entdeckte nichts als Kummer und Sorgen.

Zunächst die Familie. Wann immer sich die Bevölkerung über die steigende Zahl von Mordfällen erregt, tritt ein alter Liberaler auf den Plan, schmunzelt tröstlich und weist uns, die unwissende Masse, darauf hin, daß die weitaus größte Zahl von Morden innerhalb der Familie stattfindet. Dann ist es ja gut. Gegenwärtig werden jede Woche zwei Frauen von dem Mann ermordet, mit dem sie zusammenleben, und ein Kind pro Woche von seinem Vater oder Stiefvater – aber was soll’s, zusammen gelebt, gemeinsam erlegt! Wenn eine junge Frau schwört: «Bis daß der Tod uns scheidet», kann sie sich immerhin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, daß der Initiator ihres Todes auch der Mann sein wird, der mit ihr vor den Altar tritt und ihr Leben im Angesicht Gottes in seine Hände nimmt.

Weshalb zum Teufel es uns ein Trost sein dürfte, daß unser Mörder, falls wir denn ermordet werden sollten, ein nahestehender Mensch sein wird, geht über mein Vorstellungsvermögen hinaus. Und der groteske Egoismus, mit dem man einer mordverängstigten Gesellschaft erklärt, daß Leute im allgemeinen nur ihre eigenen Ehefrauen und Kinder ermorden, damit Mr. Jedermann weiterhin ruhig schlafen kann, stellt sicherlich den Höhepunkt in der schleichenden Privatisierung des Ensetzens dar; das alles wirkt um so seltsamer, als dieser Chor gewöhnlich aus den Reihen perverser liberaler Lobbyisten der Strafrechtsreform erklingt. In der Tat gibt es keine Gesellschaft; töte deine Frau, und du kommst gegen Kaution frei, weil sie dich geärgert oder das Fußballspiel abgeschaltet hat, und dem Rest der Gesellschaft ist der ruhige Nachtschlaf sicher.

Es ist selbstverständlich schlimmer, wenn Menschen jene ermorden, die sie lieben oder betreuen sollten. Selbstverständlich ist es schlimmer, wenn ein Mann seine schlafende Frau oder sein weinendes Kind ermordet als einen erwachsenen, bestens darauf vorbereiteten, vermutlich vollbewaffneten Polizisten. Aber nein: Selbst die Befürworter der Todesstrafe scheinen der Ansicht zu sein, daß Morde innerhalb der Familie nicht weiter registriert werden müssen; daß sie in gewisser Hinsicht etwas Natürliches seien. Da ein Teil der Gesellschaft diese Ansicht vertritt, kann man problemlos daraus folgern, daß Männer im allgemeinen – trotz der zuckersüßen, selbstgerechten Hymnen auf die geheiligte Familie als Fundament der Gesellschaft – über eine Blankovollmacht zum willkürlichen Töten und Verstümmeln derjenigen verfügen, die das Glück haben, mit ihnen verwandt zu sein.

Weil meine Familie so atypisch war – ein Kind, Mutter berufstätig, solange ich denken kann; ein Vater, der zwar unzweifelhaft als Oberhaupt der Familie geachtet und anerkannt war, dies aber nur aufgrund seiner einzigartigen Sanftheit und Nachsicht gegenüber der Hochdruck-Herrschsucht meiner Mutter –, genoß ich den Luxus einer stabilen Kindheit (das heißt, so stabil die Kindheit eines Soziopathen vom Mars eben sein kann), während ich zugleich die Gelegenheit erhielt, das Unglück der konventionelleren Familien in meiner Umgebung zu beobachten. Mit wenigen Ausnahmen wirkten die Familien mit den durchschnittlichen 2,5 Kindern, der Mutter im Haus und dem Vater auf freiem Fuß wie eine Szenerie eingefrorenen häuslichen Schreckens aus dem Jahrmarktsautomaten. Ein liebender Vater hortete Hardcore-Pornos unter dem Kleiderschrank; der nächste vergewaltigte regelmäßig seine achtjährige Tochter, nachdem er herausgefunden hatte, daß sie bereits von einem Onkel mißbraucht wurde, und er sich dachte, für ihn könne dabei auch etwas abfallen, da das Kind ohnehin in den Brunnen gefallen war. Eine Freundin wurde von ihrem Bruder vergewaltigt, der sich ihr Schweigen mit der Drohung erkaufte, er werde ihren Hamster in die Waschmaschine stecken. Als herauskam, daß Charles Mansons kleine, sexbesessene, mörderische Einheit «Die Familie» hieß, wunderten sich die Leute über den Namen. Ich hingegen fragte mich, weshalb sie sich überhaupt darüber wunderten.

Mein Vater war der Überzeugung, daß Erwachsene, vorausgesetzt, sie seien weder schwachsinnig noch krank, einfach durchdrehen müßten, wenn sie keiner Arbeit außerhalb des Hauses nachgehen. Entweder das, oder sie würden Ehebruch begehen oder hoffnungslos dem Alkohol verfallen, was mein Vater als andere, abgeschwächte Form der Geisteskrankheit betrachtete. In der kurzen Zeit, in der meine Mutter mir zuliebe zu Hause blieb, war sie noch mehr zur dramatischen Diva geworden, die zwischen übermütiger Freude – wobei sie gewöhnlich keinen Hut, sondern ein Kleidungsstück auf dem Kopf trug und ihren Rock mit einer Hand hochraffte – und schlampiger Sesselverzweiflung schwankte. Als ich sicher in der gemischten Grundschule untergebracht war und eine Stelle im Laden an der Ecke frei wurde, verfrachtete mein Vater sie eiligst dorthin. Ich war fünf Jahre alt und das erste Schlüsselkind der Nachbarschaft; leider, denn damit war meine Beliebtheit offiziell besiegelt – auf die ich doch gar keinen Wert legte.

Denn schon mit fünf Jahren führte ich in bester soziopathischer Tradition mein Leben im Kopf. Der dunkle, tiefe, üppige Innenraum meines winzigen Hirns enthielt unzählige Welten; die einen waren bevölkert von Ungeheuern und wurden von mir als Entdeckerin durchstreift, in anderen gab es eine strahlende Zukunft, und ich gehörte der Mittelschicht an. Selbst damals wußte ich aus unerfindlichen Gründen, daß EHRGEIZ in unseren Gefilden als Schimpfwort galt, das einer fremden Sprache entstammte, das schmutziger und der Familienehre abträglicher war als irgend etwas, das mit S-E-X zu tun hatte. Die Welt drehte sich, und man wuchs auf, um genau, aber wirklich haargenau so zu leben wie seine Eltern, was in meinem Fall Fabrikarbeit bedeutet hätte – vorzugsweise bei Mardon’s, der Alma mater meiner Mutter, wo ich Pappkartons herstellen konnte, bis mich ein männlicher Vertreter meiner Klasse schwängerte. Bis zum heutigen Tag verstehe ich nicht, wie es dazu kam, doch schon damals war ich mit einem rebellischen Gen infiziert, das, obwohl mein fünfjähriger Verstand es noch nicht auszudrücken vermochte, darauf beharrte, daß selbst der Tod einen weitaus besseren Bräutigam abgeben würde.

Während ich noch ein gemischtes Grundschulkind war, forderte ich bereits einen hohen und ungewöhnlichen Preis von den Spielkameradinnen, die Schlange standen, um mit mir meine nachmittägliche Freiheit zu genießen, die Freiheit, diverse Bird’s-Eye-Hühnerpasteten zu Asche zu verbrennen und meinem Hamster Happy (dessen Name angesichts der bizarren Neigungen kleiner Kinder wohl kaum auf seinen Gemütszustand zurückzuführen war) Beruhigungstouren bei Tempo 33 auf dem Plattenteller zu verpassen. (Nur keine Bange, es hätte ebensogut andersherum sein können.) Ich bestand darauf, daß die Kinder taten, als seien sie jemand anders.

In den sechziger Jahren tat aber niemand in meiner Gegend von Bristol, Grafschaft Somerset, als sei er jemand anders. Nicht einmal die gemischten Grundschulkinder. Die Wahrheit wurde mit dem missionarischen Eifer und dem strengen Regelgehorsam einer neuen Religion verfochten, was bisweilen wahnhafte Züge annahm. Was war los mit diesen Kindern? Ihre Eltern logen und betrogen wie normale weiße Westler, doch ich kann mich nicht daran erinnern, daß eine meiner Zeitgenossinnen lange genug ins Reich der Phantasie vorgedrungen wäre, um Cowboy und Indianer zu spielen – nein, sie kämpften einfach so – oder Arzt und Schwester – nein, sie glotzten einfach ihre Genitalien an.

Offen gesagt kam ich mir mit sieben wie eine im Beruf ergraute Psychotherapeutin vor, wenn ich meinen Kameradinnen mühsam und schrittweise das bloße Spielen beibrachte:

«Also – Bridget/Karen/Jacqueline –, der Teppich ist ein Sumpf voller Krokodile. Und das Sofa ist unser Floß …»

«Nein, isses nicht.» So eine dickköpfige junge Dame.

«Hör zu – stell dir einfach vor, es wäre eins.» Nur die Ruhe, Julie. Denk dran, wir haben es hier mit einem revolutionären Konzept zu tun: der Phantasie.

«Nein, isses nicht!»

Gib mir Kraft. «Ja, aber sieh mal – wenn du dir vorstellst …»

«Aber wozu?» Bridgets/Karens/Jacquelines Frustration, die ebenso lebendig, kraftvoll und greifbar war wie meine jetzt, zwingt mich, das Thema Krokodilsumpf fallenzulassen. Versuchen wir es mit etwas, das meinem kleinen, einsamen Herzen nähersteht.

«Also – dann spielen wir eben das hier. Wir sind zwei Mädchen, beide sechzehn, leben in einer Wohnung in London –»

«Was – ohne unsere Eltern?» Bridget/Karen/Jacqueline holt tief Luft.

«Hm, ja. Wir sind sechzehn und teilen uns eine Wohnung …»

«Aber das stimmt doch gar nicht!» Es ist beinahe unerträglich, die dumpfe, sprachlose Agonie dieser phantasielosen kleinen Bestie mitanzusehen; zum Wohle unserer beiderseitigen geistigen Gesundheit werfe ich das Handtuch.

Doch trotz meiner verrückten und vielverspotteten Neigung, so zu tun, als sei ich jemand anders, läßt meine Beliebtheit nicht nach. Das verblüfft mich. Ich erkenne den Grund meiner Anziehungskraft. Als Schlüsselkind lebe ich in jenem vollkommenen Status virtueller Verwaistheit, der die besten Enid-Blyton-Bücher von Hanni und Nanni bis Fünf Freunde auszeichnet – die ganze Sicherheit eines soliden Familienlebens ohne Anwesenheit der Eltern. Natürlich finden meine Zeitgenossinnen das überaus attraktiv. Doch wollen sie nach Betreten des magischen Königreichs etwa die neugewonnene Freiheit des, um mit den Worten des berüchtigten alten Aleister Crowley zu sprechen, «Tu, was du willst» ausnutzen? Von wegen. Sie wollen lieber auf dem Sofa sitzen, Corona trinken, Magpie gucken und häkeln.

Während ich den richtigen Augenblick abwarte, sitze ich neben ihnen und leiste ihnen bei ihrem derzeitigen Lieblingszeitvertreib Gesellschaft, dem Häkeln von Millionen winziger Quadrate zu Gott weiß welchen höheren Zwecken, die wir aus Wollresten herstellen – von unseren Müttern erbettelt oder sogar, in Notfällen, heimlich aus unseren eigenen Winterpullovern aufgeribbelt, in der Hoffnung, daß sie beim nächsten Gebrauch auf geheimnisvolle Weise wieder nachgewachsen sein werden. Sollte das nicht der Fall sein, auch gut; ich werde dann lügen und behaupten, ein Sonderkommando Motten habe die Pullover heimgesucht. Der Himmel mag wissen, was meinen kleinen Spielkameradinnen angesichts dieser Herausforderung einfallen wird oder nicht.

Jedenfalls warte ich auf den richtigen Augenblick und häkle mich durch einen weiteren Sommer. Wer weiß schon, daß ich mich tief in meinem Herzen – jenem kleinen, schwarzen Ding, das ein augenloser Koala umklammert – danach sehne, die hakenbewehrte Nadel in ihre glatten, kleinen Hälse zu bohren und ihnen die Innereien herauszureißen?

Was bleibt, ist die ungeheure Langsamkeit meiner Kindertage – mit all der sepiabraunen Nostalgie von, sagen wir, Strandkies, die an alte Plakate erinnert. Heute verstehe ich, daß diese besondere lichte Langsamkeit, dieses Schwappen von goldenem Seim, der einem ganz vooorsichtig ins Ohr gegossen wird, dieses dem West Country eigene verschwommene, zeitlupenlangsame Schlafwandeln, als ob man hüfthoch durch Sirup wate, für eine zerrissene Seele des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts, die den Trost endloser Ruhe sucht, eine einzigartige Faszination besitzen. Damals spielte ich jedoch so verrückt wie ein wildgewordener Finger am Abzug einer Pistole.

Selbst in Bristol, einer großen Stadt des West Country, war das Leben so langsam, so unendlich langsam, daß ich in der Tat fassungslos war, nachdem ich zum ersten Mal Die Dämonischen gesehen hatte. Denn damals erschienen mir die Leute aus meiner Gegend so fügsam, so angepaßt, so leer, daß die Pods offenbar die Norm gewesen und die individuellen, merkwürdigen Menschen unverzüglich als gefährliche Irre aus einer anderen Dimension verdächtigt worden wären.

Das Leben der Arbeiterklasse im West Country der sechziger Jahre ist nicht so gut dokumentiert, daß ich in meiner Geschichte eines talentierten, aber tändelnden Ponys einfach weitergaloppieren könnte, ohne die Szenerie zu beschreiben. Ich kann mich an kein Buch über das Leben eines Mädchens aus der Arbeiterklasse des West Country erinnern, weder aus dieser noch aus einer anderen Epoche. Werke über das Leben eines Cockney-Schlitzohrs, eines anständigen Burschen aus dem Norden – all das ist förmlich zu Tode verlegt worden. Aber die Erfahrungen englischer Mädchen aus der Arbeiterklasse, aus welcher Region sie auch stammen mögen, dringen selten, wenn überhaupt, ans Licht der Welt.

Selbst fiktive Darstellungen von Frauen aus dem harten Kern der modernen Arbeiterklasse sind dünn gesät, zeitlich weit gestreut und außerdem dumm und öde; sie sind die leidvollen Randfiguren des nördlichen Realismus, die nur dazu da sind, um dem sehnsuchtsvollen Arbeiterburschen die Flügel zu stutzen. Die angeblich «zornigen» (wenn man die Geschichten von Verdauung und Trunksucht im Kreise von John Osborne und seinen Kumpeln betrachtet, wohl eher verstopften) jungen Männer der fünfziger und sechziger Jahre (denen meiner Ansicht nach ein halbes Jahr Militärdienst und ein Kurs in Darmspülungen, möglichst gleichzeitig, nur gutgetan hätten) betrachteten ihre weiblichen Gegenstücke nie als Spielkameradinnen oder als Mitverschwörerinnen in dem großen Vorstoß zum Überspringen sozialer Schranken, sondern eher als klebrigsüße Muschis, die einen festhielten, während man vom System zu Hackfleisch verarbeitet wurde. In allen «großen» britischen Filmen dieser Zeit werden Laurence Harvey, Alan Bates und Albert Finney wieder und wieder von der Entdeckung eines Heilmittels gegen Krebs abgehalten, weil sie June Ritchie, Shirley Anne Field oder Rachel Roberts schwängern. Und ich dachte mir, daß es (a) das brutale und erdrückende sozioökonomische Klassensystem in diesem Land und (b) ihr eigener, ziemlich surrealer Mangel an Ehrgeiz war, der die jungen Männer aus der Arbeiterklasse so überaus wirkungsvoll bremste.

Als Heranwachsende machte ich im Hinblick auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Wünsche der proletarischen Geschlechter natürlich nicht die gleichen Erfahrungen wie die zornigen jungen Männer; vielleicht mischten sie im Norden irgend etwas ins Wasser, das die gewöhnlichen Eigenschaften der Geschlechter ins Gegenteil verkehrte. In meinen Augen jedenfalls boten die allermeisten jungen Männer aus der Arbeiterklasse eine Mischung der folgenden gewinnenden Charakterzüge: Sie waren grob, phantasielos, unattraktiv, raubgierig, einfältig, körperlich abstoßend. Ich kann mich nicht daran erinnern, je in einen von ihnen verliebt gewesen zu sein, wenn man von einem außergewöhnlichen sechsjährigen Kind mit dem überaus passenden Namen Kevin Sweet absieht, mit dem ich fast jeden Morgen süße Küsse mit weit geöffnetem Mund tauschte, während unsere Zungen im Hollywood-Stil forschend umhertasteten und meine Freundin Jacqueline Dye unmittelbar neben uns stand – den Kopf praktisch in unseren Mündern. Sie starrte unsere winzigen, wogenden Öffnungen an, die wie zwei rosige Seeanemonen aneinander saugten, und erteilte uns in der Tradition von Bernie the Bolt fernsehtaugliche Anweisungen: «Ein bißchen nach rechts – jetzt nach links.» Ich kann mich partout nicht daran erinnern, wie es zu diesen so peinlich genau und kritisch choreographierten Kinderküssen kam, doch hielten wir es damals für völlig normal; offenbar halten Kinder die meisten Dinge für normal, die Bandbreite reicht von Dreck essen bis zur Vergewaltigung durch die Eltern, Gott helfe ihnen.

Von Kevin Sweet abgesehen, besaßen die männlichen Exemplare in meiner Umgebung selbst im taufrischen Alter nichts, über das zu berichten sich gelohnt hätte, es sei denn, man hätte einen rechtslastigen Propagandisten der Rassenhygiene zum Vater, der die Absicht hegte, die gattungstypische Verdorbenheit des männlichen Arbeiterkindes der Nachkriegszeit unter Beweis zu stellen. Bis zum heutigen Tag bleibt es eine der unbestreitbaren Tatsachen des Lebens, daß zwischen den jungen Männern und den jungen Frauen aus der Arbeiterklasse eine tiefe Kluft besteht, sowohl in bezug auf körperliche Schönheit wie auch auf edlere Gefühle. Und deshalb finde ich es auch so erstaunlich, daß der männliche Vertreter der Arbeiterklasse so oft zum Gegenstand künstlerischer Betrachtung wurde, während man seine Zeitgenossinnen praktisch ignorierte. Wir sind, von Shelagh Delaneys Bitterer Honig und Barbara Windsors Laughter And Tears Of A Cockney Sparrer einmal abgesehen, schlichtweg unsichtbar. Und sollte dieses Buch eine tiefere Botschaft als nur dieses «Ich will alles» vermitteln, so ist es hoffentlich der Beweis, daß wir, die Unsichtbaren, ebenso gelebt haben und gestorben sind wie jeder andere auch.

Und ich glaube, daß wir mehr wert waren als die meisten anderen, weil ich davon überzeugt bin, daß die junge Frau aus der Arbeiterklasse in ihrer Bestform möglicherweise den absoluten evolutionären Gipfelpunkt der menschlichen Rasse darstellt, ob nun in Fragen der Schönheit, Empfänglichkeit oder Anteilnahme. Vielleicht beharrt die Männerwelt, eben weil wir ihren Vertretern zwischen zwölf und vierundzwanzig haushoch überlegen sind, so erbarmungslos auf ihren Versuchen, uns als alberne, oberflächliche Witzfiguren darzustellen, und greift uns – sexuell, intellektuell, körperlich – auf jedwede Weise an, um das lebende Zeugnis ihrer eigenen Entmenschlichung und Häßlichkeit auszulöschen.

Eine ehemals bedeutende feministische Schriftstellerin hat einmal angemerkt, daß «Frauen keine Ahnung haben, wie sehr die Männer sie hassen». So bedeutend sie auch gewesen sein mag, die Tatsache, daß sie sowohl Australierin als auch bürgerlich war, entzog sie jenem Zustand der Gnade, in dem junge Engländerinnen aus der Arbeiterklasse in den prägenden Jahren ihres Lebens förmlich baden. Wäre ihr dieser zuteil geworden, hätte sie erkannt, daß Frauen Männer schon lange verabscheuen, bevor der umgekehrte Fall eintritt. Oder daß Mädchen Jungen hassen, bevor die Geheimagenten der Sozialisation auf vorsätzliche und abstoßende Weise in ihnen den Schaum hormonellen Wahnsinns zum Kochen bringen.

Daß die Geschlechter nur wenig miteinander gemein haben, wenn sie sich nicht gerade in der Horizontalen, auf einem Ball oder im notwendigen Prozeß der Revolution befinden, und daß Mädchen Jungen abstoßend und widerwärtig finden, so wie ihre Augen Rosa von Blau unterscheiden können, wird offensichtlich, sobald Jungen und Mädchen laufen und lange bevor sie sprechen können. Unzählige Studien über Kleinkinder, die mit Hilfe einer versteckten Kamera erstellt wurden, lassen erkennen, daß kleine Mädchen instinktiv voneinander angezogen werden und nach der ersten Kontaktaufnahme alles Menschenmögliche tun, um zu kooperieren und einander das Leben in jeder Weise, auf die ihr kleines Hirn verfallen kann, schöner zu gestalten, während kleine Jungen zunächst versuchen, ihresgleichen (oder besser noch ein Mädchen) zu verprügeln, daß ihm Hören und Sehen vergeht, und nach einer Ermahnung dazu übergehen, mit einem anderen Krabbler zu «spielen», wobei man dieses Wort hier nur im allerweitesten Sinne gebrauchen kann, da sie ihre Gefährten vorzugsweise als leblose Materie betrachten, die man mit Minilastern überfahren, in die man mit einem Hammer Plastiknägel schlagen kann et cetera. Und obwohl die Spielzeuglaster und -nägel irgendwann dem wahren Jakob weichen müssen, bleiben diese Verhaltensmuster weitgehend gleich, vor allem bei den jungen Burschen aus der Arbeiterklasse, die nicht durch Bücherwissen ihrer Männlichkeit beraubt wurden.

Dem durchschnittlichen Mädchen aus der Arbeiterklasse hingegen wurden bis zum Erreichen der Schulreife rigoros die vornehmsten Manieren diesseits von Tara eingedrillt, und so wird es die persönliche Hygiene seines keuschen jungen Lebens peinlich genau beachten. Mag sein, daß es sogar die moderne Monstrosität eines «Lern-BHs» er-trägt, und falls man die Drogerie Boots überreden könnte, vergleichbare Artikel ins Sortiment aufzunehmen, würde es sich unter dem wachsamen Auge seiner körperfeindlichen Mutter (deren Körperfeindlichkeit sich, das versteht sich von selbst, über mehrere Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, in denen Männer sie in unbefriedigender sexueller Weise traktierten) «Lerntampons» in seine mikroskopische Möse stopfen. Für das kleine Mädchen folgt Sauberkeit nicht nur unmittelbar auf Frömmigkeit; es ist seine ureigene Religion. In diesem kostbaren Alter, in dem es zu zart für Zärtlichkeiten ist und Artigkeit verachtet, ist jedes kleine Mädchen eine Estella, strahlend in ihrer empfindlichen Reinheit.

Falls das Mädchen überhaupt je an Jungen denkt, den seidigen Silvikrin-Kopf an die ebenso duftende achtjährige beste Freundin geschmiegt – die wahrscheinlich Jessica heißt wie alle besten Freundinnen und Brautjungfern, während die Bräute seltsamerweise fast nie diesen Namen tragen –, die rosigen Lippen zu einem reizenden Schmollen verzogen, betrachtet es diese nicht so sehr als anderes Geschlecht, sondern als andere Gattung. Eigentlich ist andere Gattung noch zu schwach ausgedrückt, denn kleine Mädchen lieben kuschelige Kätzchen, wackelohrige Welpen und struppige, störrische Ponys. Jungen sind einfach anders als alles andere auf der Welt, Halbedelsteine und mongolische Großmütter eingeschlossen. Dieser Geruch, dieses Gebrüll, dieser barbarische Terror, diese nackte Bosheit!

Und was geschieht dann? In einem Akt unvergleichlicher Grausamkeit und mangelnder Logik findet das große, brutale Erwachen statt. Nachdem die kleine Prinzessin in dem Glauben aufgezogen wurde, daß sie sich selbst nie «da unten» berühren darf (außer es dient dem ausdrücklichen Zweck, es sauberer zu halten als einen Kommunionkelch), daß es in der Tat ihr Allerheiligstes darstellt, erfährt die zarte Kreatur plötzlich ohne Vorwarnung, aber mit Hilfe einiger ehrfurchtgebietender Diagramme, daß es ihr biologisches Schicksal ist, von dem Erwählten des gefürchteten nasebohrenden, arschkratzenden, sitzschnüffelnden Trollstammes angesabbert und danach niedergehalten und vollgeschwitzt zu werden, bis es dem Troll gelungen ist, eine nette Portion eierschalenfarbenen Schleims in sie hineinzuspritzen. Und dafür hat man sie an die sechzehn Jahre bis zu überirdischer Vollkommenheit gehegt und gepflegt, parfümiert und poliert. Kein Wunder, daß man diese Greuel mit einem Meer aus weißem Tüll und einer zuckersüßen Riesentorte überdecken muß, mit der die errötende Braut bis zur Bewußtlosigkeit gemästet wird. Und dann fragt man sich noch, weshalb die Frauen die Ehe länger und länger hinausschieben. Kaum hatten sie dazu Gelegenheit, machten sie davon auch Gebrauch!

Denken Sie mal darüber nach. Von außen sieht eine Hochzeit doch hübsch aus, nicht wahr? Die wunderschöne Braut in ihrem wunderschönen Kleid. Die weniger schönen Brautjungfern in weniger schönen Kleidern. Die Spinatwachtel von Brautführerin in einem Kleid, an dem nur eine Schwiegermutter, die ein Mädchen zum Gespött der Leute machen möchte, Gefallen finden kann. Ein Feld lebendiger, atmender, vielfarbiger Blumen, die sich auf wogenden Stengeln der Segnung ihrer eigenen Schönheit entgegenwiegen.

Doch wer ist der da? Dieser häßliche Gnom im dunklen, schlechtsitzenden Anzug, noch schweißbedeckt vom Oralsex, den ihm der Trauzeuge am vergangenen Abend verschafft hat, den Mund noch sauer vom Cunnilingus mit einer syphilitischen Stripperin? Nun, es handelt sich um den Bräutigam – willig, bereit und hoffentlich auch fähig, einem Engel an seinem großen Tag Gewalt anzutun. Frauen schieben die Ehe so lange wie möglich auf – eben weil zu jeder Hochzeit ein Bräutigam gehört. Bei zwei Bräuten würde ein Sturmlauf auf die Brautausstatter einsetzen. In der Tat ist der Bräutigam bei jeder Hochzeit der Leidtragende.