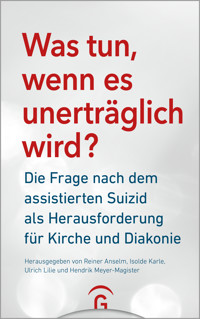

Was tun, wenn es unerträglich wird? E-Book

19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Gibt es ein Recht auf Suizid?

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Paragraf 217 StGB ist verfassungswidrig, weil er es faktisch unmöglich macht, in Deutschland bei einem Suizid professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Gericht wertet das als unverhältnismäßige Einschränkung des grundlegenden Rechts auf Selbstbestimmung.

Seitdem wird eine neue Regelung diskutiert. Kirche und Diakonie sehen sich herausgefordert, schließlich verstehen sich beide als Anwältinnen des Lebens: Wie ist mit der neuen Situation umzugehen?

Dieses Buch nimmt die bisherige Debatte auf und geht den Fragen nach verantwortungsvollen Regelungen und konkreten Praktiken in den Einrichtungen nach. Eine notwendige Orientierung angesichts einer ebenso heiklen wie komplexen Debatte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 325

Ähnliche

Was tun, wenn es unerträglich wird?

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es eine unverhältnismäßige Einschränkung des grundlegenden Rechts auf Selbstbestimmung sei, wenn Menschen keine Hilfe in Anspruch nehmen können, um sich das Leben zu nehmen.

Die Diskussion um eine neue Regelung des § 217 StGB hat seitdem an Schärfe gewonnen und ist nach dem Scheitern zweier Entwürfe im Bundestag noch lange nicht zu Ende. Gerade Kirche und Diakonie sehen sich herausgefordert, schließlich verstehen sich beide als Anwältinnen des Lebens: Wie ist mit der neuen Situation umzugehen?

Dieses Buch nimmt die bisherige Debatte auf. Es geht den Fragen nach verantwortungsvollen Regelungen und konkreten Praktiken in den Einrichtungen nach, bietet Hintergrundwissen für Betroffene und deren Angehörige und Argumentationshilfen für in Palliativeinrichtungen und Hospizen engagierte Menschen. Eine wichtige ethische Orientierung in einer emotional geführten, brisanten Debatte.

Die Herausgebenden:

Reiner Anselm ist Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bis 2021 saß Reiner Anselm der Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche Deutschland vor. Er ist Mitglied im Bayerischen Ethikrat sowie im Kuratorium der Evangelischen Akademie Tutzing.

Ulrich Lilie ist Pfarrer und Präsident der Diakonie Deutschland sowie stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. Er ist Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und hat lange als Krankenhausseelsorger und Hospizleiter gearbeitet.

Isolde Karle ist Professorin für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Homiletik, Liturgik und Poimenik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist Gründungsdirektorin des dortigen Instituts für Religion und Gesellschaft. Seit 2021 ist Isolde Karle Prorektorin für Diversität, Inklusion und Talententwicklung der Ruhr-Universität Bochum.

Hendrik Meyer-Magister ist Pfarrer und Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing. Er leitet dort das Referat für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care und ist zugleich stellvertretender Direktor der Akademie. 2017 wurde er an der Ludwig-Maximilians-Universität mit einer ethisch-theologischen Arbeit promoviert.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.

Copyright © 2023 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlagmotiv: © Birgit Münch – Adobe Stock.com

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-30960-2V001

www.gtvh.de

Inhalt

Einleitung

Reiner Anselm, Isolde Karle, Ulrich Lilie und Hendrik Meyer-Magister

I. EIN RÜCKBLICK AUF DIE F.A.Z.-DEBATTE

Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen

Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie

Selbstbestimmt mit der Gabe des Lebens umgehen

Peter Dabrock und Wolfgang Huber

Suizid: Vorbeugen und Helfen

Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie

II. JURISTISCHE UND ETHISCHE GRUNDLAGEN

Der assistierte Suizid

(Kirchen-)Rechtspolitischer Einstieg

Jacob Joussen

Die Bitte um Suizidhilfe

Was erlaubt und was gebietet das Recht?

Wolfgang Putz

»Safe Spaces« für Selbstbestimmung im Leben und im Sterben

Suizidassistenz als Herausforderung für kirchliche und diakonische Einrichtungen zwischen rechtlicher Normierung, gesellschaftlicher Verantwortung und Einzelfallsensibilität

Peter Dabrock

III. PERSPEKTIVEN AUS VERSCHIEDENEN PRAXISFELDERN

Suizidalität im Kontext palliativer Versorgung

Claudia Bausewein

Assistierter Suizid

Praktische Erfahrungen in Deutschland

Johann Friedrich Spittler

Ambivalenz und Gelassenheit: Auf dem Weg zu offeneren Gesprächen über Suizidwünsche und die Möglichkeit der Suizidassistenz

Mit einer Erinnerung an die stoische Ethik

Peter Bartmann

Der assistierte Suizid in der stationären Altenhilfe

Praxistaugliche Zugänge für die Bewältigung einer neuen Herausforderung

Helena Armbrecht und Dorothea Bergmann

Diakonie im liberalsten Sterbehilfe-Land der Welt

Michael Frieß

Psychotherapeutische und psychiatrische Suizidprävention

Tobias Teismann, Susanne Menzel und Peter Brieger

Ist Sterbefasten eine Alternative zum assistierten Suizid?

Plädoyer für eine eigene ethische und diakonische Würdigung des »Freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit« (FVNF)

Ruben Zimmermann

IV. AUSBLICK

Recht auf Leben, Rechte im Sterben

Reiner Anselm, Claudia Bausewein, Peter Dabrock und Wolfram Höfling

12 Thesen zum Verhältnis von Seelsorge und Ethik in der Debatte um den assistierten Suizid

Isolde Karle und Ulrich Lilie

Die Herausgeber:innen

Die Autor:innen

Einleitung

Reiner Anselm, Isolde Karle, Ulrich Lilie und Hendrik Meyer-Magister

Ein älteres Ehepaar berichtet beim Mittagessen, für sie gehöre ein assistierter Suizid zu den denkbaren Optionen, selbstbestimmt und ohne unnötiges Leiden aus dem Leben zu gehen, sollten sie einmal schwer und unheilbar erkranken. Eine in der ambulanten sozialen Arbeit tätige Dame berichtet, wie sie immer wieder von älteren, häufig einsamen und teilweise auch körperlich oder psychisch belasteten Klient:innen auf die Möglichkeit angesprochen werde, auf diese Weise vorzeitig aus dem Leben zu gehen.

Das sind nur zwei kursorische Äußerungen aus der Teilnehmendenschaft der Tagung »Praktiken des assistierten Suizids«, die vom 24. bis 25. November 2022 in der Evangelischen Akademie Tutzing stattfand und deren Vorträge größtenteils in diesem Band dokumentiert sind. Das rege Interesse und die intensiven Diskussionen auf der Tagung haben uns gezeigt: Das Thema bewegt die Menschen auch abseits der Fachdebatten und Feuilletons. Die Möglichkeit, sich am Lebensende Hilfe zum Suizid zu holen, ist im Bewusstsein vieler Menschen angekommen.

Mit seinem Urteil vom 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeiten, Beihilfe zum Suizid zu leisten, stark ausgeweitet. Das Gericht erklärte § 217 Strafgesetzbuch (StGB) für verfassungswidrig. Der Paragraf hatte seit 2015 die »geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung« unter Strafe gestellt und wollte damit das Wirken von Sterbehilfevereinen in Deutschland unterbinden. Da »geschäftsmäßig« juristisch als ein auf Wiederholung angelegtes Handeln zu verstehen ist, verunmöglichte § 217 StGB faktisch jegliche – insbesondere auch ärztliche – Sterbehilfe. Das Gericht argumentiere daraufhin, der Paragraph mache es letztlich unmöglich, dass Menschen in Deutschland die Hilfe Dritter bei einem freiverantwortlichen Suizid in Anspruch nehmen. Menschen hätten ein Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Das Gericht leitete dies aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ab. Dies schließe die Freiheit ein, sein Leben – auch unter Inanspruchnahme von Suizidhilfe – zu beenden. Als Ausdruck »autonomer Selbstbestimmung« müsse dies von Staat und Gesellschaft respektiert werden, auch wenn niemand verpflichtet werden könne, Suizidhilfe zu leisten. Es sei zwar generell möglich – wenn auch nicht nötig –, dass der Gesetzgeber die Sterbehilfe reguliere, § 217 StGB sei aber unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig, weil es die Wahrnehmung des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben zu sehr einschränke.

Der Deutsche Bundestag hat am 6. Juli 2023 über zwei Gesetzesentwürfe zu einer weitergehenden Regelung des assistierten Suizid abgestimmt. Keiner der beiden Entwürfe fand dabei eine Mehrheit.1 Damit hat Deutschland nach wie vor eine Regelung, die um die Grenzen des Rechts weiß, wenn es um die Regelung solch höchstpersönlicher Entscheidungen wie dem Suizid und auch dem assistierten Suizid geht. Auf eine eigenständige Regelung des assistierten Suizids im Wissen um die Grenzen des Rechts zu verzichten, bedeutet dabei keinesfalls, diesen in einen rechtsfreien Raum zu stellen. Sorgfaltspflichten, insbesondere die Pflicht, die Freiverantwortlichkeit von Entscheidungen dieser Reichweite zu respektieren, gelten nach wie vor, ebenso beispielsweise das Verbot der Tötung auf Verlangen. In diesem unzweifelhaften Rechtsrahmen herrscht auch ohne eigenständige Regelung des assistierten Suizids Klarheit: Suizid ist straffrei und daher ist es auch die Assistenz zum Suizid.

Begleitet wird die politische Debatte seit mehr als drei Jahren von einer mal mit mehr und mal mit weniger Elan geführten gesellschaftlichen Diskussion. Insbesondere das Autonomieverständnis des Verfassungsgerichts, das die Entscheidung grundiert, und das Verhältnis von Lebensschutz und Selbstbestimmung stehen dabei im Fokus. Gleich nach dem Urteil im Februar 2020 wurde auch von theologischer und kirchenleitender Seite Kritik am Urteil laut – etwa von Peter Dabrock, dem damaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, sowie durch eine gemeinsame Erklärung des damaligen Ratsvorsitzenden der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz. Isolde Karle und Jacob Joussen griffen das Thema bereits im Juni 2020 in der Zeitschrift ›Zeitzeichen‹ auf.

Insgesamt kam die Debatte um den assistierten Suizid in Theologie und Kirche aber nur zögerlich in Gang. Katalysator einer heftigen Debatte war schließlich der Artikel, den drei Personen aus dem Kreis der Herausgebenden dieses Bandes – Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie – als Ergebnis eines breiteren, interdisziplinären Austauschs am 11. Januar 2021 unter dem Titel »Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen« in der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ (F.A.Z.) veröffentlichten. Im Zentrum der damaligen Überlegungen stand die Beobachtung, dass in der bis dato geführten Debatte viel über grundsätzliche philosophische, theologische und anthropologische Fragen sowie über grundrechtsdogmatische Probleme gesprochen wurde, aber der Umstand, dass nun konkrete Leitlinien für den Umgang mit dem Wunsch nach einem assistierten Suizid erarbeitet werden müssten, kaum Beachtung fand. Manche Menschen wünschen sich einen assistierten Suizid und können sich dabei auf ein vom Bundesverfassungsgericht bestätigtes Grundrecht berufen. Vor diesem Hintergrund schien die Frage dringend, wie in der Praxis mit diesem Wunsch umgegangen werden kann, insbesondere angesichts des Umstands, dass christliche Träger sich in besonderem Maße dem Schutz des Lebens verpflichtet sehen. Das Anliegen war, eine breitere Debatte in Kirche, Diakonie und Zivilgesellschaft darüber anzustoßen, wie – dem Urteil entsprechend – ein professionell assistierter Suizid ermöglicht werden kann, ohne christliche Grundüberzeugungen zu verraten und ohne Bewohnern:innen und Klient:innen diakonischer Einrichtungen in dieser existenziellen Situation »im Stich zu lassen« und im Zweifelsfall an dubiose Anbieter weiterverweisen zu müssen. Daraus resultierte das Plädoyer, auch in diakonischen Häusern über gangbare Wege, einen assistierten Suizid zu ermöglichen, nachzudenken und damit eine Praxis zu etablieren, die sich an professionellen ethischen und seelsorglichen Standards orientiert und Lebensschutz und Selbstbestimmung in ein angemessenes Verhältnis bringt. Der Artikel löste starke Reaktionen aus, sowohl zustimmende als auch ablehnende. Ebenfalls in der F.A.Z. reagierten Peter Dabrock und Wolfgang Huber und wiesen diese Überlegungen klar zurück. Es entspann sich eine Diskussion, die in der F.A.Z., in ›Zeitzeichen‹ und anderen Organen der evangelischen Publizistik, in Gremien von Kirche und Diakonie und politischen Konsultationen, auf Tagungen in evangelischen Akademien sowie auf unzähligen Pfarrkonventen geführt wurde. Den vorläufigen Abschluss der unmittelbaren F.A.Z.-Debatte bildete im Mai 2021 ein Artikel von Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie, in dem sie Missverständnisse, die der erste Beitrag auslöste, aufnahmen und dabei ihre Position im Licht der Debatte präzisierten und weiterentwickelten.

Da diese in der F.A.Z. geführte Diskussion in der sich daran anschließenden, breiteren Debatte in Theologie, Diakonie und Kirche stets präsent war und auch in etlichen Beiträgen dieses Bandes in der einen oder anderen Form darauf Bezug genommen wird, werden zum Auftakt dieses Bandes die drei genannten Artikel noch einmal abgedruckt.

Während der engagiert geführten Debatte wurde eines immer deutlicher: Die Erörterung der unzweifelhaft vorhandenen, grundsätzlichen ethischen und juristischen Fragen darf nicht zu Lasten einer Diskussion konkreter Probleme gehen, etwa der Frage, ob Sterbehilfevereinen der Zugang zu stationären Einrichtungen von Kirche und Diakonie gewährt werden kann, oder ob es möglich ist, dies über das Hausrecht zu verhindern, um nur ein Beispiel zu nennen. Immer klarer wurde auch, dass die vermeintlichen Gegensätze – etwa von Autonomie und Relationalität, von Selbstbestimmung und Fürsorge oder auch von »Begleitung« und »Beteiligung« an assistierten Suiziden, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch einmal aufgeworfen worden waren – stark relativiert werden, sobald man auf die konkreten Anforderungen für Lösungen in der Praxis blickt, wie sie in Einrichtungen der kirchlichen und diakonischen Träger nach dem Urteil gesucht werden müssen und teilweise bereits gefunden wurden. Damit verbindet sich auch die Einsicht, dass sich die im Nachgang des Urteils diskutierten Problemlagen am ehesten induktiv und pragmatisch lösen lassen, statt sie deduktiv und gewissermaßen »dogmatisch« zu bearbeiten.

Bereits 2020 hat die ›Diakonie Deutschland‹ einen breiten Diskussions- und Konsultationsprozess initiiert, um aus der Beteiligung der Einrichtungen und Werke die Frage nach dem Umgang mit dem assistierten Suizid verbandsintern einer Klärung zuzuführen. Als wichtigste Ergebnisse lassen sich festhalten, dass erstens Suizidassistenz nicht ohne Suizidprävention diskutiert werden sollte. Entsprechend ist es eine zentrale Forderung von Diakonie und Kirche geworden, die Suizidprävention insgesamt zu stärken und neben einem möglichen »Sterbehilfegesetz« auch ein Suizidpräventionsgesetz zu verabschieden, was der Bundestag in seiner Sitzung vom 6. Juli 2023 erfreulicherweise aufgegriffen hat. Zweitens wurde deutlich, dass es um »Schutzkonzepte« gehen muss für Menschen mit Suizidwunsch am Lebensende, aber auch für Angehörige und Betreuende. Hier wurde die klare Überzeugung formuliert, dass Suizidassistenz nicht zu den Aufgaben von Mitarbeitenden kirchlicher und diakonischer Einrichtungen zählen kann. Schließlich – und vielleicht am fundamentalsten für die Debatte – wurde die Einsicht formuliert, dass über Sterbewünsche und assistierte Suizide gesprochen, diskutiert und gerungen werden muss und dies in der Theologie, in der Leitung von Kirche und Diakonie, in der Seelsorge sowie auf der Ebene der Mitarbeitenden und Bewohner:innen der Einrichtungen. Eine offene, an den praktischen Fragen und konkreten Wünschen und Problemstellungen orientierte Gesprächskultur, die Suizidwünsche nicht tabuisiert und im Kontakt mit den Menschen bleibt, was auch immer sie sich für ihr Lebensende vorstellen, erscheint unabdingbar.

Dem Ansatz, sich auf die praktischen Herausforderungen zu fokussieren und eine offene Gesprächskultur bei einem so sensiblen und existenziellen Thema zu pflegen, folgte die schon genannte Tagung, die im November 2022 als Kooperationstagung der Evangelischen Akademie Tutzing, der ›Diakonie Deutschland‹ und dem ›Institut für Religion und Gesellschaft‹ der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt wurde. Unter der Leitfrage »Wie kann mit Wünschen nach Suizidhilfe in der Praxis umgegangen werden?« ging es darum, aus den praktischen Erfahrungen der unterschiedlichen Arbeitsfelder und -kontexte Problemlagen und Lösungsansätze wahrzunehmen und miteinander über tragfähige »Praktiken« ins Gespräch zu kommen. Es ging auf der Tagung um die Frage nach geregelten – nicht regelmäßigen – Verfahren, um mit der Grenzsituation eines Suizidhilfeersuchens gut umgehen zu können. Es ist sehr erfreulich, dass es tatsächlich möglich war, sehr offen und konstruktiv – mit Achtung und Wertschätzung auch kontroverser Positionen – über dieses schwierige und ambivalente Themenfeld zu diskutieren. Die Beiträge in diesem Band atmen erkennbar diesen Geist. Die Beiträge auf der Tagung wurden ergänzt durch einige wenige weitere Perspektiven.

Nach dem bereits genannten Rückblick auf die F.A.Z.-Debatte (Teil I) reflektieren die ersten Beiträge der Tagung wie auch dieses Bandes noch einmal juristische und ethische Grundfragen (Teil II). Der Anwalt für Medizinrecht und Klägeranwalt in Karlsruhe, Wolfgang Putz, arbeitet in seinem Beitrag unter der Fragestellung »Was erlaubt und was gebietet das Recht?« den juristischen Dreh- und Angelpunkt der Debatte heraus: die Freiverantwortlichkeit, deren Überprüfung längst zum Tagesgeschäft von Ärzt:innen gehöre. Viele andere in der Debatte eingezogenen Unterscheidungen seien letztlich belanglos – insbesondere die Frage nach der Methode, mit der am Ende das eigene, vorzeitige Sterben erreicht wird. Damit werde auch die Unterscheidung zwischen Suizid und dem Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) bzw. dem Freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken (FVET) aus juristischer Perspektive hinfällig. Vor diesem Hintergrund betrachtet Putz alle prozeduralen Regelungen, wie sie in den vorliegenden Gesetzesentwürfen vorgeschlagen werden, als unhaltbar und letztlich erneut verfassungswidrig.

Aus der Perspektive der theologischen Ethik thematisiert Peter Dabrock die Prinzipien Selbstbestimmung, Lebensschutz und Fürsorge aber auch Gerechtigkeit, Solidarität und Gemeinwohl, deren fehlende Hierarchisierung in der evangelischen Ethik durch die Debatte offenkundig geworden sei. Im Rückblick auf die dreijährige Debatte über das Urteil macht er sodann eine Lerngeschichte »von der Polarisierung zur ambivalenzsensiblen Governance-Orientierung« der evangelisch-theologischen Ethik aus, in der die großen Antipod:innen gerade der F.A.Z.-Debatte Positionen überdacht und auch revidiert sowie abwägender zu formulieren gelernt hätten. So sei mittlerweile ein verantwortungsethischer Korridor umrissen, der als Beitrag des Protestantismus in den anstehenden Governance-Fragen gelten könne. Gerade der beschrittene Lernweg könne, so Dabrock, eine paradigmatische Role-Model-Funktion für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse gewinnen.

Den beiden genannten Beiträgen ist ein Beitrag von Jacob Joussen vorangestellt, der an der ersten Veröffentlichung in der F.A.Z. maßgeblich beteiligt war, auch wenn er dort nicht als Autor eigens genannt wurde. Da er nicht an der Tagung teilnehmen konnte, drucken wir hier als »(kirchen-)rechtspolitischen Einstieg« einen Vortrag aus der frühen Phase der Debatte ab, den er in einer interdisziplinären Gesprächsreihe an der Juristischen Fakultät Bochum im Sommersemester 2021 hielt.2 Darin führt er in die Kernaussagen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein und ordnet die nachfolgende Diskussion auf einige Rahmenbedingungen und Herausforderungen für Kirche und Diakonie hin, die das Debattenfeld strukturieren. Das gilt genauso für die im Fazit in den Blick genommenen möglichen Praktiken für Diakonie und Kirche im Umgang mit dem Wunsch nach einem assistierten Suizid.

Vor dem Hintergrund dieser Grundlagen wendet sich der dritte Teil des Bandes konkreten Perspektiven aus verschiedenen Praxisfeldern (Teil III) zu. Ihn eröffnet der Beitrag von Claudia Bausewein über »Suizidalität im Kontext palliativer Versorgung«.3 Sie analysiert differenziert Todeswünsche von Menschen am Lebensende als komplexes sowie vieldeutiges Phänomen, das ernst und wahrgenommen, aber nicht zwangsläufig als Handlungsimperativ verstanden werden müsse. Bausewein stellt die Möglichkeiten der Palliativversorgung bei der Linderung körperlichen und seelischen Leids dar, was in aller Regel ein Nachlassen von Todeswünschen bewirke – auch wenn diese nicht immer gänzlich verschwänden. Zusammen mit der ›Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin‹, deren Präsidentin sie ist, hält sie Suizidassistenz nicht für eine Aufgabe im Betreuungsspektrum der Palliativversorgung, erachtet diese aber im Gegenzug als wirksame Suizidprävention.

Hier widerspricht der Beitrag des Neurologen und Psychiaters Johann Friedrich Spittler, der selbst – teilweise im Auftrag von Sterbehilfevereinen – als Suizidhelfer tätig ist. Er bietet einen Überblick über das praktische Verfahren einer Suizidhilfe und wertet sodann die Daten mehrerer hundert ärztlich-psychiatrischer Voruntersuchungen im Rahmen von Suizidhilfeansinnen aus. Er kommt zu dem Schluss, dass Menschen, die mit Suizidabsichten an Sterbehelfer:innen herantreten, in der Regel keine psychischen Leiden hätten und damit einwilligungs- und urteilsfähig seien. Er bezweifelt die Aussage, dass Palliativmedizin eine wirkungsvolle Alternative und Suizidprävention sein könne. Ferner plädiert er vor dem Hintergrund des gewachsenen Vertrauensverhältnisses von Ärzt:innen und Patient:innen dafür, dass – anders als in den vorliegenden Gesetzesentwürfen – die Begutachtung und Durchführung im Prozess einer Suizidhilfe nicht getrennt werden sollten.

Peter Bartmann stellt für die ›Diakonie Deutschland‹ den bereits erwähnten Dialog- und Konsultationsprozess vor und berichtet von einer Such- und Lernbewegung, über den Umgang mit assistierten Suiziden neu nachzudenken. Der Prozess finde seinen Ausdruck in ersten Eckpunkten, Stellungnahmen und einer Orientierungshilfe der ›Diakonie Deutschland‹, die weitere organisations- und berufsethische Klärungen in den einzelnen Einrichtungen anleiten können. Für Bartmann ist der Begriff der »Ambivalenz« dabei entscheidend: Assistierte Suizide entzögen sich einer klaren moralischen Bewertung. Im Rückgriff auf die stoische Ethik sieht er unsere Kultur allerdings durchaus gut gerüstet, einen Weg zu finden, sich nicht aktiv an der Suizidhilfe zu beteiligen, aber dennoch im Kontakt und im offenen Austausch mit Menschen zu bleiben, die diesen Weg wählen.

Es folgen zwei Perspektiven aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Diakonie. Zunächst stellen Helena Armbrecht und Dorothea Bergmann Zugänge zum Thema des assistierten Suizids aus der stationären Altenhilfe vor. Wie von Peter Bartmann bereits beschrieben, sehen sie zwei Ebenen nötiger Klärung, nämlich die organisationale-institutionelle Ebene, auf der auf partizipative Weise eine verlässliche Rahmenstruktur hergestellt werden müsse, sowie die berufsethische Ebene der Mitarbeitenden, die sich über ihre eigenen Einstellungen klar werden sollten sowie insbesondere Schulung und Sicherheit benötigten, um mit Sterbewünschen adäquat umzugehen. Letztlich gehe es hier um Zeit-, Personal- und Finanzressourcen, die in der Altenhilfe chronisch knapp sind, so dass am Ende Politik und Gesellschaft gefragt seien.

Die zweite Perspektive steuert Michael Frieß aus den sozialpsychiatrischen Diensten bei. In einer durchaus persönlich-biographischen Rückschau dekonstruiert er kirchlich-theologische Vorbehalte und Argumente gegen den Suizid im Allgemeinen und den assistierten Suizid im Speziellen. Die Diakonie müsse sich einerseits weiterhin in der Suizidprävention aktiv zeigen, andererseits dürfe die Diakonie keine Angst davor haben, wenn Menschen sich dennoch für einen assistierten Suizid entscheiden. Auch wenn ihre Mitarbeitenden selbst nicht als Sterbehelfer:innen auftreten könnten, dürften diakonische Einrichtungen Information, Gespräch und letztlich auch die Durchführung assistierter Suizide nicht verwehren. Auch Beratungsstellen müsse die Diakonie aufbauen, sollte eine Beratung gesetzlich vorgeschrieben werden.

Die Psychiater:innen Tobias Teismann, Susanne Menzel und Peter Brieger verlassen den unmittelbaren Arbeitsbereich der Diakonie. Sie greifen mit Blick auf das wichtige Thema Suizidprävention einen Gesprächsfaden wieder auf, den insbesondere Johann Friedrich Spittler in seinem Betrag verfolgte, in dem er die Wirksamkeit der üblichen Suizidpräventionsmaßnahmen bezweifelte. Die Autor:innen dieses Beitrags stellen mit der ›Kognitiven Therapie suizidaler Personen‹ (KT-SP) sowie dem ›Collaborative Assessment and Management of Suicidality‹ (CAMS) zwei psychiatrische Programme vor, die ihre Wirksamkeit in Studien bewiesen haben und deshalb als aussichtsreiche Ansätze gelten können, auch in der Suizidprävention bei Menschen mit Wunsch nach einem assistierten Suizid erfolgreich eingesetzt zu werden.

Schließlich blickt Ruben Zimmermann auf eine oft gehandelte »Alternative« zum assistierten Suizid, das sogenannte »Sterbefasten« oder FVNF. Er beantwortet die Frage, ob FVNF ein Suizid sei oder nicht, anders als Wolfgang Putz. Zimmermann sieht in FVNF aus ethischer Sicht eine eigene alternative Handlungsmöglichkeit. Entsprechend müssten kirchliche und diakonische Einrichtungen hier – parallel zum assistierten Suizid – praktische Fragen klären, die die Seelsorge, die Ethik der Organisation und das Ethos der Mitarbeitenden betreffen.

Bereits diese Einleitung macht deutlich, dass es einerseits geteilte Ansätze mit Blick auf den assistierten Suizid gab und gibt sowie andererseits deutliche Gegensätze mit Blick auf einzelne Aspekte der Problematik zu erkennen sind. Im Rückblick hat sich der Protestantismus nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf eine intensive, offene und differenzierte öffentliche Debatte eingelassen, die als Lerngeschichte rekonstruiert werden kann. Dieser Band dokumentiert einen Teil dieser Lerngeschichte, beginnend mit der F.A.Z.-Debatte, und spiegelt so auch Verschiebungen und Annäherungen von Positionen wider – bis hin zu dem, was Peter Dabrock als »verantwortungsethische Korridore« bezeichnet. Unsere Tagung im November 2022 in der Evangelischen Akademie Tutzing war selbst ein Schritt auf diesem lernenden Weg. Auch dieser Band will Debatten nicht abschließen, sondern weiterbringen.

Das wird noch einmal deutlich am Ende dieses Bandes: Zum einen »schließt« er mit einem weiteren F.A.Z.-Artikel vom 8. Mai 2023, den Reiner Anselm und Peter Dabrock gemeinsam mit Claudia Bausewein und dem Juristen Wolfram Höfling verfasst haben. Darin formulieren sie eine gemeinsame Forderung, die sich in der zurückliegenden Diskussion immer klarer herauskristallisierte: Sie lautet, den assistierten Suizid überhaupt nicht gesetzlich zu regeln, sondern diese Frage der ethischen Expertise von Ärzt:innen zu überlassen und stattdessen die gesetzgeberische Energie auf die Suizidprävention und den Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland zu konzentrieren. Isolde Karle und Ulrich Lilie steuern noch zwölf thesenartige Gedanken bei, die Erkenntnisse aus der zurückliegenden Debatte zum Verhältnis von Seelsorge und Ethik bündeln und den Geist der »induktiven Problemlösung« aufgreifen.

Bei manchen Beiträgen dieses Bandes ist der Duktus des Vortrags noch deutlich erkennbar, andere sind für die schriftliche Fassung stark überarbeitet oder gleich als schriftliche Publikation konzipiert worden. Wir haben zudem die Autor:innen gebeten, in inklusiver Sprache zu schreiben und auch im Redaktionsprozess auf entsprechende Formulierungen geachtet; gleichwohl lassen die Artikel an der einen oder anderen Stelle einen eigenen Umgang mit dieser Bitte erkennen.

Es bleibt ein Dank an alle Teilnehmenden und Vortragenden der Tagung. Wir haben durch die höchst engagierten Debatten in Tutzing viel dazugelernt und eigene Positionen hinterfragt, modifiziert und gestärkt. Wir danken zudem den später hinzugekommenen Autor:innen für ihre schriftlichen Beiträge. Zwei Artikel konnten erneut abgedruckt werden, die an anderer Stelle bereits veröffentlicht wurden. Wir sind den Autor:innen dankbar, dass sie uns die Artikel zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt haben, und bedanken uns auch bei den Herausgebenden und Verlagen der entsprechenden Erstpublikationen für die freundliche Genehmigung des Wiederabdrucks. Daniel Deckers von der F.A.Z., der ebenfalls auf der Tagung vorgetragen hat, hat die Publikation mit der Bereitstellung von Manuskripten unterstützt. Michael Gugger hat sich in der Evangelischen Akademie Tutzing bei der Vorbereitung und Korrektur der Satzdokumente sehr verdient gemacht. Unser Dank gilt ebenfalls Samantha Isenmann, Gesa Lienhop und Elisa Rommel, die am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik der Ludwig-Maximilians-Universität München die Satzdokumente durchgesehen haben.

Dem Gütersloher Verlagshaus danken wir für die Bereitschaft und das große Interesse, dieses Buchprojekt zu realisieren.

1 Wir schreiben diese Einleitung im Sommer 2023. Die Beiträge in diesem Band sind von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 verfasst worden. Zu diesem Zeitpunkt lagen noch drei Gesetzentwürfe vor, auf die die Artikel teilweise Bezug nehmen.

2 Leicht überarbeiteter Wiederabdruck aus: Burkhard Kämper und Arno Schilberg (Hg.): Assistierter Suizid. Ein interdisziplinärer Austausch zu Fragen eines selbstbestimmten Todes, Berlin 2022, 17–29. Die Herausgebenden danken dem Autor, den Herausgebenden des Sammelbandes sowie dem Berliner Wissenschafts-Verlag für die freundliche Genehmigung des Wiederabdrucks. Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag im Rahmen der von Burkhard Kämper und Arnold Schilberg veranstalteten interdisziplinären Gesprächsreihe zu Fragen eines selbstbestimmten Todes an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum im Sommersemester 2021.

3 Leicht überarbeiteter Wiederabdruck aus: Dorothee Arnold Krüger und Anne-Kathrin Pappert (Hg.): Assistierter Suizid. Standortbestimmungen und seelsorgliche Konsequenzen, Stuttgart 2023 [in Vorbereitung]. Die Herausgebenden danken der Autorin, den Herausgeberinnen des Sammelbandes und dem Verlag Kohlhammer für die freundliche Genehmigung des Wiederabdrucks. Die Autorin hat ihre Perspektive auf das Thema assistierter Suizid auf der Tagung »Praktiken des assistierten Suizids« der Evangelischen Akademie Tutzing am 24. und 25.11.2022 vorgetragen.

I. EIN RÜCKBLICK AUF DIE F.A.Z.-DEBATTE

Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen1

Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie

In seinem Urteil zum Paragraphen 217 des Strafgesetzbuchs (StGB) hat das Bundesverfassungsgericht im Februar vergangenen Jahres das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen auch und gerade im Blick auf das eigene Sterben und den eigenen Tod in den Mittelpunkt gerückt. Die Richter erklären das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, das der 2015 verabschiedete Paragraph 217 StGB zum Gegenstand hatte, für nichtig, da nach Auffassung des Gerichts angesichts des Mangels an Alternativen eine solche geschäftsmäßige Suizidbeihilfe faktisch der einzige Weg sei, über den Sterbewillige die professionelle Hilfe Dritter für einen Suizid in Anspruch nehmen können.

Das Gericht hat dabei keineswegs den Gesetzgeber dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder Suizidwillige auch tatsächlich die entsprechende Hilfe bekommt. Es gibt nach wie vor kein Recht darauf, Suizidbeihilfe in Anspruch zu nehmen. Assistenz bei der Selbsttötung ist auch nach diesem Urteil keine staatliche Verpflichtung. Weder der Staat noch einzelne Ärztinnen und Ärzte können gezwungen werden, Suizidhilfe zu leisten. Wohl aber hat das Urteil festgehalten, dass der Staat es dem Einzelnen nicht unmöglich machen dürfe, beim Suizid Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Rechtsordnung muss, so weit reicht die Selbstbestimmung des Einzelnen, den Weg offenlassen, für den eigenen Suizid auf freiwillige Unterstützer zurückzugreifen. Das gebiete der Respekt vor den Betroffenen, wenn sie sich selbstbestimmt, ohne äußeren Zwang und wohlüberlegt zur Selbsttötung entschlossen haben.

Vielfach und gerade im Raum der Kirchen ist diese Auslegung des Persönlichkeitsrechts als Verabsolutierung eines abstrakten Selbstbestimmungsrechts kritisiert worden. Eine solche Auffassung widerspreche nicht nur dem christlichen Bild des Menschen, das diesen und damit auch dessen Entscheidungen und dessen Lebensführung in seiner Beziehung zu Gott versteht. Es verkenne auch die elementare Tatsache, dass wir als Menschen immer in Beziehungskontexten leben, unabhängig wie intensiv diese sich konkret gestalten.

Jede Entscheidung für eine Selbsttötung hat, auch wenn sie wohlüberlegt und ohne äußeren Zwang getroffen wird, Auswirkungen auf die unmittelbar Beteiligten und die Gesellschaft als Ganzes. Insgesamt handele es sich bei der Profilierung der individuellen Selbstbestimmung als letzte Instanz, so der vielfach variierte Vorwurf, um eine naive Verbeugung vor einem idealisierten Heroismus des autonomen Subjekts im Angesicht des Sterbens.

Dabei mag für die kirchlichen Kritiker des Karlsruher Urteilsspruchs ein Reflex gegen die Überhöhung des Freitodes als einzig verbliebener Freiheit im Zeitalter der technisierten Massengesellschaft eine Rolle spielen, nicht zuletzt auch als Reflex gegen die antireligiöse Stoßrichtung solcher Positionen. Und in der Tat lassen manche Passagen des Urteils, gerade auch in ihrem kirchenkritischen Unterton, Anklänge einer heroisch-existenzialistischen Verklärung der Selbstbestimmung erkennen.

Dennoch verfängt diese Kritik letztlich nicht. Denn sie verkennt die Sonderstellung einer solchen höchstpersönlichen Entscheidung am Lebensende. Hier kann, so auch der Urteilstenor, eine liberale Rechtsordnung gar nicht anders, als dem und der Einzelnen im Fall dieser zudem noch weltanschaulich aufgeladenen Fragestellung das Letztentscheidungsrecht zuzubilligen. Alles andere liefe auf einen Bevormundungsstaat hinaus, dessen Konsequenzen auch die Urteilskritiker nicht wollen – oder zumindest bei genauer Betrachtung nicht wollen können: Alle berechtigten Einwände, alle Hinweise auf die soziale Einbettung des Menschen und auf die Folgewirkungen individuellen Handelns kommen an dem Sachverhalt nicht vorbei, dass die Selbstbestimmung auch im Sterben gelten muss.

Dabei ist diese Selbstbestimmung strikt als ein Abwehrrecht zu konzipieren. Der Staat darf keine Normen erlassen, die die Ausübung der Selbstbestimmung im Sterben unmöglich machen. Daraus resultiert aber keine Verpflichtung, jede Form des Sterbens staatlicherseits zu ermöglichen. Ebenso wenig kann der Staat andere verpflichten, in einer bestimmten Form Hilfe zum Sterben zu leisten. Zwischen diesen beiden so nahe beieinanderliegenden Aspekten verläuft die Grenze, die einen berechtigten Anspruch von einer unberechtigten Forderung unterscheidet. Das gilt für das Recht ebenso wie für die Ethik.

Die Einsicht, dass die besondere Würde der Person als Fundament der liberalen Kultur keinen Widerspruch zu den eigenen Traditionen darstellt, gehört zu den entscheidenden Lernerfahrungen der christlichen Ethik der Gegenwart – im Protestantismus ebenso wie im Katholizismus. Diese Einsicht ist ein hohes Gut, bildet sie doch die entscheidende Kraftquelle für das politische Engagement von Christinnen und Christen in der menschenrechtsgebundenen, rechtsstaatlich-liberalen Demokratie. Denn bei allen Unterschieden in konkreten politischen Entscheidungen finden sich alle darin wieder, für die Würde der Menschen einzutreten und das Handeln der Verantwortlichen und die notwendigen politischen Strukturen daran zu messen.

Das gilt gerade auch für die, die am Rand stehen. Jede und jeder Einzelne soll als Mensch in seiner eigenen, individuellen Würde in den Blick genommen werden. In dieser Hochschätzung des Individuums und seiner Selbstbestimmung gibt es keine Differenz zwischen dem Urteilstenor des Verfassungsgerichts und der Position der evangelischen Ethik. Die Selbstbestimmung anzuerkennen und zu fördern bedeutet selbstverständlich nicht, jede Handlungsweise gutzuheißen oder sich gar mit ihr zu identifizieren. Aber es bedeutet, den unterschiedlichen Formen, das eigene Leben zu gestalten, Respekt entgegenzubringen – auch wenn sich diese Gestaltung darauf bezieht, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen.

Noch einmal: Ein solcher Respekt heißt noch lange nicht, dieses Handeln zu begrüßen oder zu befördern. Aber er bedeutet, stets die eigenverantwortliche Person hinter den Handlungen zu sehen und sie nicht zu verurteilen. Leider gibt es im Umgang mit Suizidenten durch die Kirche eine lange Schuldgeschichte. Ihnen die kirchliche Bestattung oder die Sakramente zu verweigern war und ist falsch und lässt sich durch nichts rechtfertigen. Ein solcher Weg mit seinem Alleinlassen des Sterbewilligen scheint uns keine Alternative zu sein.

Treffen sich der Urteilstenor und die evangelische Ethik in der Zentralstellung der Selbstbestimmung, so setzt die evangelische Ethik dennoch eigene Akzente, wenn es um den Grund der Selbstbestimmung und die Einbettung der Einzelnen in die Gesellschaft geht. Mit den Reformatoren hat die evangelische Theologie stets darauf hingewiesen, dass das Nachdenken über die eigenen Grenzen ein wichtiger, ja, sogar konstitutiver Bestandteil von Selbstbestimmung ist. Christliche Freiheit ist reflektierte Freiheit, die im Glauben an den Mensch Gewordenen, am Kreuz Gestorbenen und Auferstandenen unverzichtbare Orientierungspunkte erhält, um Freiheit von Getriebenheit und Triebhaftigkeit sowie Selbstbestimmung von Willkür zu unterscheiden.

Für den Kontext der Suizidbeihilfe sind zwei Aspekte, die sich daraus ergeben, von Bedeutung: zum einen das Bewusstsein, dass die eigene Perspektive nicht alles ist, dass es, gerade auch im Leid, Grenzen dessen gibt, das wir verstehen und gestalten können. Zum anderen ist die Überzeugung leitend, dass Selbstbestimmung weder Selbstlosigkeit noch Selbstfixiertheit bedeutet, sondern eine Existenzform, die das eigene Leben ins Verhältnis zu anderen setzt. Glaubende wissen sich getragen von Gott und sehen ihre eigene Existenz immer auch in ihrem Verhältnis zu anderen.

In der häufig gebrauchten Kurzformel vom Leben als Gabe Gottes sind diese Überzeugungen ebenso verdichtet wie in der Betonung, dass sich in der Perspektive des Christentums Menschsein immer in Beziehungen vollzieht. Anders als das Recht und der Urteilsspruch des Verfassungsgerichts nimmt dabei die christliche Ethik die Beziehung zu anderen nicht vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Infragestellung, sondern als Ziel der Selbstbestimmung wahr. Sich dem Nächsten in derselben Intensität zuzuwenden wie sich selbst bildet den Kern christlicher Lebensführung.

Für die konkrete Fragestellung des assistierten Suizids bedeutet das zunächst, mit dem Verfassungsgericht realistisch zu sehen, dass die eigene Selbstbestimmung stets gefährdet ist durch die Erwartungen, die das eigene Umfeld an die Einzelnen richtet: Hier gilt es, sensibel die jeweiligen Kontexte wahrzunehmen und so weit wie möglich sicherzustellen, dass es sich wirklich um eine freiverantwortliche Entscheidung handelt. Eben auch darum stellt das Gericht dem Gesetzgeber die Aufgabe, diejenigen, die mit dem Gedanken des Suizids liebäugeln, davor zu schützen, dass von geschäftsmäßigen Angeboten der Suizidbeihilfe ein Erwartungsdruck ausgeht, diese Angebote auch wahrzunehmen.

Für ein solches Schutzkonzept wird die enge Zusammenarbeit mehrerer Professionen unverzichtbar sein. Da der Wunsch nach Beendigung des Lebens häufig Folge – behandelbarer – psychischer Erkrankungen oder akuter Störungen ist, kommt Ärztinnen und Ärzten eine durchaus hervorgehobene Rolle bei der Beurteilung der Freiverantwortlichkeit zu.

Deutlich schwieriger als die Abgrenzung eines solchen freiverantwortlichen, wohlüberlegten Suizidwunsches von einem, der aus einer psychischen Erkrankung oder einer akuten Notlage und somit eben nicht freiverantwortlich entsteht, stellen sich die Szenarien dar, bei denen die Freiverantwortlichkeit durch reale oder empfundene Verpflichtungen im unmittelbaren Nahbereich der Betroffenen ausschlaggebend ist. Wie lässt sich der häufig als Motiv für den Suizidwunsch artikulierten Befürchtung entgegentreten, den eigenen Angehörigen zur Last zu fallen? Und ist ein solches Entgegentreten überhaupt legitim, oder verbietet es der Respekt vor dem Persönlichkeitsrecht, den Suizidwilligen vom Gegenteil zu überzeugen?

Auf der anderen Seite kann es Christinnen und Christen gerade wegen der besonderen Bedeutung, die sie den Beziehungen für das Menschsein beimessen, nicht gleichgültig sein, wenn Menschen es als eine Last empfinden, von anderen Hilfe einzufordern. Eine häufig erhobene, ja, auch durchaus berechtigte Forderung lautet in diesem Zusammenhang, die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen zu verändern. Da diese Befürchtung allerdings häufig aufs Engste mit Rollenbildern und Selbsterwartungen verbunden ist, sollte man sich jedenfalls nicht zu viel von der Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen erwarten, so wichtig dies auch bleibt.

Wichtiger und anspruchsvoller ist es, die entsprechenden Selbstbilder zu modifizieren. In beiden letztgenannten Bereichen kommt dem diakonischen und dem seelsorgerlichen Handeln eine besondere Bedeutung zu. Ihnen wird eine klare Option für die Schwachen attestiert, sie genießen – zumindest noch – das Vertrauen weiter Kreise der Bevölkerung.

Zu diesem Vertrauen gehört es auch, nicht vorschnell Partei zu ergreifen, etwa dadurch, dass von kirchlich-diakonischer Seite der assistierte Suizid als unvereinbar mit dem christlichen Glauben gebrandmarkt wird. Sicherzustellen, dass es sich um eine freiverantwortliche Entscheidung handelt, und zugleich Hilfen für ein Weiterleben auch in entsprechenden, besonders schwierigen Situationen anzubieten, wird dann umso besser gelingen, wenn die Akteure als vorurteilsfrei wahrgenommen werden. Zu einer solchen Haltung der Neutralität gehört es auch, weder die Situation und das mit ihr möglicherweise verbundene Leid zu verklären, noch den Einzelnen die Fähigkeit einer eigenverantwortlichen Entscheidung abzusprechen. Gerade kirchlich gebundene Akteure seien zudem an das Wort aus dem Matthäus-Evangelium erinnert: »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet« (Mt 7,1). Achtet darauf, eure Anwaltschaft für die Schwachen nicht mit entmündigender Bevormundung zu verbinden.

Jedoch darf keinerlei Zweifel daran bestehen: Die Bedingung für jede ethische Akzeptanz der Suizidbeihilfe besteht darin, dass der Wunsch nach dem Suizid tatsächlich der Wunsch des Sterbewilligen ist und sich nicht auf die Beeinflussung durch andere zurückführen lässt. Dies sicherzustellen ist Aufgabe eines Schutzkonzeptes, das das Urteil zum Paragraphen 217 ausdrücklich angeregt hat. Dabei bleibt die ständige Verbesserung der palliativen Versorgung sowie der psychosozialen und seelsorglichen Begleitung von schwerst- und sterbenskranken Menschen in einer älter werdenden Gesellschaft eine wichtige gesellschaftliche und politische Daueraufgabe.

Der Schutz umfasst aber auch, die Zugänglichkeit eines assistierten, professionellen – und das meint: auf sichere und nicht qualvolle Weise vollzogenen – Suizids zu ermöglichen. Parallel dazu erscheint es aber, ebenfalls zum Schutz der Selbstbestimmung, sinnvoll und auch legitim, von den Suizidwilligen zu verlangen, sich vor der Inanspruchnahme eines assistierten Suizids von einer anerkannten Stelle beraten zu lassen. Auf dieser Grundlage könnte es möglich sein, die Interessen und auch die Schutzbedürfnisse aller Seiten bestmöglich zu erfüllen. Zugleich dürfte dies ein erfolgversprechendes Mittel sein, den Sterbehilfeorganisationen die Grundlage zu entziehen.

Dies vor Augen, könnte es auch eine Aufgabe kirchlich-diakonischer Einrichtungen sein, neben einer bestmöglichen medizinischen und pflegerischen Versorgung auch bestmögliche Rahmenbedingungen für eine Wahrung der Selbstbestimmung bereitzustellen. Angesichts der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht die Selbstbestimmung am Lebensende nachdrücklich betont hat, erscheint es in der hier vorgestellten Perspektive möglich, auch die über eine Beratungspraxis ebenso wie durch eine umfassende Bereitstellung pflegerischer und palliativmedizinischer Angebote, einschließlich der palliativen Sedierung und der Begleitung bei einem wohlüberlegten Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit als Alternativen, abgesicherte Möglichkeiten eines assistierten Suizids in den eigenen Häusern anzubieten oder zumindest zuzulassen und zu begleiten.

Anstatt durch eine Verweigerung Suizidwillige dazu zu zwingen, sich auf die Suche nach – möglicherweise durchaus eigennützig und nicht im Interesse des Lebensschutzes handelnden – Organisationen zu machen, dürfte es sehr viel eher Ausdruck verantwortlichen Handelns sein, entsprechende Möglichkeiten durch besonders qualifizierte interdisziplinäre Teams in den Einrichtungen zuzulassen und dabei das familiäre Umfeld einzubeziehen.

Sichere Orte wären in dieser Perspektive kirchliche Einrichtungen nicht deswegen, weil sie bestmögliche Palliativversorgung gewährleisten und Sterben zulassen, sich aber dem Suizid verweigern, sondern weil sie einem Sterbewilligen unter kontrollierten und verantworteten Rahmenbedingungen in einem aus dem christlichen Glauben entspringenden Respekt vor der Selbstbestimmung Beratung, Unterstützung und Begleitung anbieten.

In diesem Rahmen dürfte auch zu überlegen sein, ob nicht den Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern in dieser Beratung zusammen mit der Begleitung eine zentrale Rolle zukommen könnte. Denn gerade von ihnen könnte man sich am ehesten versprechen, einem durch die Suizidwilligen möglicherweise empfundenen Druck aus dem nahen Umfeld entgegenzuwirken. Im Sinne einer »erweiterten Kasualpraxis« könnte es aus der hier vertretenen Perspektive sinnvoll sein, die Begleitung der Angehörigen und die Begleitung der Sterbenden beziehungsweise Sterbewilligen als eine integrale Praxis zu begreifen.

Zugleich bedarf es für diesen Fall besonders geschulter Seelsorgerinnen und Seelsorger. Oft geht einem Suizid bei psychischer Erkrankung oder aus akuter Verzweiflung ein »Tunnelsyndrom« voraus. Auch bei psychisch gesunden Menschen mit schwerer unheilbarer Krankheit können Todeswunsch und Lebenswille nahezu gleichzeitig vorhanden sein. Sie wollen »so nicht mehr leben«. Aufgabe einer ethisch informierten Seelsorge ist es deshalb, in einer empathisch-akzeptierenden Grundhaltung an die Vorstellungswelt des sterbewilligen Menschen anzuknüpfen und dessen Horizont zu weiten, über die womöglich noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten palliativer Medizin zu informieren und nicht zuletzt Kontakt zu den engsten Angehörigen, die durch die Entscheidung zum Suizid oftmals erheblich belastet sind, herzustellen.

Seelsorge ist dabei weder Komplize noch Moralagentur, sondern begleitet Menschen in einer akuten Lebenssituation reflektiert, prozessorientiert, respektvoll, solidarisch und realistisch. Nur wenn Suizidwillige den Eindruck bekommen, dass ihre Ängste und Nöte ernst genommen werden und ihre Selbstbestimmung geachtet wird, sind sie bereit, ihre Entscheidung gegebenenfalls noch einmal zu überdenken.

Eine solche Begleitung erscheint auch deswegen sinnvoll, weil jede Regelung, aber auch jede Zuwendung und Hilfeleistung in diesem Bereich ein unauflösbares Dilemma nicht beseitigen können: den Konflikt zwischen dem Respekt vor der Person, die unter den gegebenen Bedingungen ihr Leben beenden möchte, und dem Respekt vor all denen, die ebenfalls als Ausdruck ihrer Selbstbestimmung weder genötigt werden wollen, Suizidbeihilfe in welcher Form auch immer zu leisten, noch selbst durch ein vermeintliches Recht auf Bereitstellung von Suizidassistenz subtil unter Druck gesetzt zu werden.

Zieht man alle übertriebene Kritik an dem Selbstbestimmungsparadigma ab, so bleibt dieser Aspekt das berechtigte Anliegen derer, die sich seinerzeit für das Verbot geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe starkgemacht hatten. In einem Beitrag für die »Zeitschrift für Evangelische Ethik« (Heft 4/2020) hat der emeritierte Zürcher Ethiker Johannes Fischer auf diesen Sachverhalt hingewiesen: Es gilt zurückzuweisen, dass der assistierte Suizid zur gesellschaftlichen Normalität wird, und zwar nicht gegen, sondern im Interesse des Rechts auf Selbstbestimmung im Sterben.