12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Salier Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

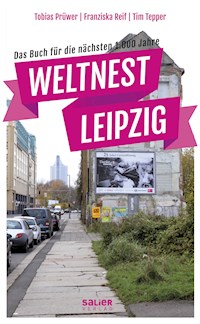

»Die kleine weltumspannende Stadt«, so nannte Walter Jens Leipzig. Das schöne »Weltnest« münzte Peter Gosse auf die Stadt. Welt und Nest: Hier vereinen sich zwei für Leipzig so typische Züge. Der Hang zur Hybris ihrer Neigung zum Gigantischen gehen die Leipziger nur allzu gerne nach und zur Nörgelei bevor es andere vermasseln, legen sie lieber selbst Hand an. Nun wird Leipzig 1.000 Jahre alt. Ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Die Autoren Franziska Reif, Tobias Prüwer und Tim Tepper prüfen, ob die Stadt den ihr im Laufe der Zeit angehängten Synonymen gerecht wird: Musikstadt, Heldenstadt, Messestadt und Boomtown sind nur die bekanntesten. Wie fühlt sich das Leben an in Ostdeutschlands einziger Metropole? Wieso bildete Leipzig für so viele berühmte Menschen und Unprominente eine Durchgangsstation? Was hält dieses Weltnest zusammen? Diesen Fragen folgen die vorliegenden feuilletonistischen Streifzüge durchs ehemalige Sumpfland ohne jeden Berlin-Vergleich. Weltnest Leipzig ist ein schräger essayistischer Blick auf eine Stadt, deren guter Ruf heute vor allem von ihrer prachtvollen Vergangenheit lebt. Deshalb soll dies auch ein Buch für die nächsten 1.000 Jahre sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Ähnliche

Weltnest Leipzig

Das Buch für die nächsten 1.000 Jahre

Tobias Prüwer

Franziska Reif

Tim Tepper

eBook EPUB: ISBN 978-3-96285-132-3

Print: ISBN 978-3-943539-41-7

1. Auflage 2015

Copyright © 2015/2020 by Salier Verlag, Leipzig

Alle Rechte vorbehalten.

Autoren: Tobias Prüwer, Franziska Reif, Tim Tepper

Fotos Bildteil: Tobias Prüwer

Einbandgestaltung: Christine Friedrich-Leye unter Verwendung einer Fotografie von Tobias Prüwer

Herstellung: Salier Verlag, Bosestr. 5, 04109 Leipzig

www.salierverlag.de

Inhalt

Ich sitz im Weltall auf einer Bank im Rosental

Aliasstadt

»Weltnest«, »Bloß nicht Dresden«, »Pleißathen«

Schlumpfende und schrumpfende Stadt

Warum eigentlich Leipzig?

Mein Leipzig hype ich mir?

Selleriebauern und Hexentanzplätze

Gut gebrüllt, Löwenstadt

Messestadt

Lustvoll en passant

Zwischen Veitstanz und Pioniereisenbahn

Unterschätzte Modestadt

Ihr Kummerlein kommet

Kulturstadt

»Wer Service will, muss in die Innenstadt«

Kein Harlekin, nirgends

Blätterwald und bunte Bilder

Vom Biergarten zum Tiergarten

Flimmerstunden

Der Unwille zur Gestaltung

Schmollmund halts Maul!

Sie alle spielen Theater

Türkisch mit Crema

Nachtleben? Schwierig.

In Connewitz, da hat’s geblitzt

Gesprengte Kirchen – tausend Jahre Barbarei

Leipziger Allerlei

Pelzstadt

Wo der Kampfer Haken schlug

Waschbär, Kammmolch & Co.

Neulich am Rabenstein

Pferdepartnerschaften

Mit jungem Rotwild am Tierimbiss

Buchstadt

Lesen und lesen lassen

Verlagsgründer-Jahr 1990

Club der drögen Dichter?

Lichtes Bücherparadies

Musikstadt

Stadt der Lieder

Trümmer kontra Jeansarmee

Hard- und Software

Bürgerstadt

Ohne Leipzig kein Dresden

Alles muss man selbst machen

Schrebers Platz

Großzschocher – das Connewitz des 19. Jahrhunderts

Bohei um den Ring

Mieter als Wächter

Ringel, Ringel, Reihe

Platz da!

Im Osten was Neues

Industriestadt

Typen auf der Schiene

An Scherben dich und Bergeshöh’n

Zugvögel

Petroleumlampe und Panzerfaust: Die HASAG

Beim Pumpen vereint: Delphine, Löwen und Vögel

Treibholz

Kochsalz und Koriander

»Am Montag kommt die Treuhand«

Grünstadt

Alles so schön grün hier

Unterholz und Oberlicht

Wohl unter Linden oder Kastanienbäumen

These Talks Are Made for Walking

Im Tode vereint: Kapitalisten und Kommunisten, Künstler und Krieger, Kleingeister und Kritiker

Boomtown

Vielleicht die kleinste U-Bahn der Welt

Hol die Vorstadt in das Zentrum!

Herrenlos in Leipzig

Armes Leipzig

Der Nicht-Ort

Wasserstadt

Wo ist denn das Wasser?

Kohle weg, Wasser Marsch!

Das Leipzig-Boot

Heldenstadt

Anständig aufständisch

Reform, fleischlos

Wende, Kehre, (Konter-)Revolution?

Andere Zeiten, andere Pioniere

Sportstadt

Ohne Titel

Hauen und Stechen

Sport frei

Die Politikrunde im Sportlereck

Hätte, hätte, Fahrradkette

Wissensstadt

Gänsefleisch mal ’nen anderen Dialekt nachäffen?

600 Jahre verpasste Chancen

Nur psychisch bedingt

Schwarzbauen in der DDR

Wetterleuchten

Allerlei Superlative

Mut zur Lücke

Bildteil

Anmerkungen

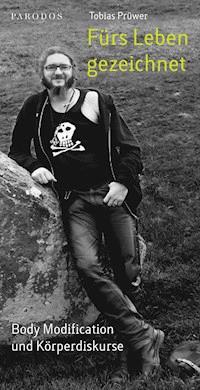

Über die Autoren

Ich sitz im Weltall auf einer Bank im Rosental

»Die kleine weltumspannende Stadt«, so nannte Walter Jens Leipzig. Das schöne »Weltnest« münzte Peter Gosse auf die Stadt.

Zum geflügelten Wort geworden, machte das Weltnest nicht zuletzt durch Leipziger Blogmacher die Runde, die uns zusprachen, auch dieses Buch so zu nennen. Welt und Nest: Hier vereinen sich zwei für Leipzig so typische Züge. Dem Hang zur Hybris, ihrer Neigung zum Gigantischen gehen die Leipziger nur allzu gern nach. Bei der Bewerbung für Olympia 2012 glaubten sie, mit Paris, New York, London konkurrieren zu können. Nach innen aber sind sie auch sehr selbstkritisch, nörgeln über politische Entscheidungsträger – und legen dann lieber selbst Hand an. Leipzig ist eine Bürgerstadt, deren Bewohner sich immer wieder gegen Obrigkeiten durchgesetzt haben; deshalb auch haben sie als Warnung die Klinken des Rathauses mit Schnecken verziert und davor den Rattenfängerbrunnen bauen lassen.

Wie fühlt sich das Leben an in Ostdeutschlands einziger Metropole? Wieso bildete Leipzig für so viele berühmte Menschen und Unprominente eine Durchgangsstation, blieben andere für immer? Was hält dieses Weltnest zusammen? Diesen Fragen folgen die vorliegenden feuilletonistischen Streifzüge durchs ehemalige Sumpfland – ohne jeden Berlin-Vergleich. Versprochen. Bilderjagd nannte Goethe das Umherschlendern durchs Rosental und andere Leipziger Flecken auf der Suche nach Inspiration. Als Bilderbeute liegen hiermit Skizzen vom Leben im Weltnest vor. Es sind Momentaufnahmen, denn eine im derzeit so geschwinden Wandel befindliche Stadt begreifen zu wollen, ist eine Operation am offenen Herzen. Da kann nur als Ermutigung dienen, dass hier die europaweit erste Klinik für Herzchirurgie eröffnete.

»Wo beginnt Welt, wo ich? Wer ist aufgelöst in wem?«: Ein Vergessener soll dabei ein leiser Begleiter sein. Die Poesie Georg Maurers (1907–71), der in Leipzig seinen Musenstadl fand, zieht sich als zartes Band durchs Buch und taucht hier und da als Kommentar (GM) auf. Er schrieb Gedichte, »weil sich mir der Sinn für das Zusammenspiel, das Durcheinander und Gegeneinander meiner Erlebnisse … immer plötzlich auftut, sich mir das Ganze sozusagen nur im Augenblick geben will, den ich dann schnell festhalten muß.« Ganz ähnlich ist es um dieses Buch bestellt. Die Miniaturen hangeln sich lose an den etlichen Beinamen entlang, die sich Leipzig selbst gegeben hat oder die ihr zugemessen worden sind. Es ist ein Flickenteppich aus Stadtstofffetzen, welche die Lesenden hoffentlich genauso interessieren wie die Autoren. Die sind den Rätseln gern nachgegangen, die diese Sphinx aufgegeben hat, die Löwenstadt mit menschlichem Antlitz.

»Ich sitz im Weltall auf einer Bank im Rosental« (GM)

Aliasstadt

»Weltnest«, »Bloß nicht Dresden«, »Pleißathen«

Leipzig könnte einen eigenen Eintrag im Synonymlexikon haben, so viele Beinamen trägt die Stadt

»Achthunderttausend Namen / hat diese Stadt. / Achthunderttausendmal spricht sie sich aus / im Wechsel zwischen Haß und Liebe« (Walter Werner): Leipzig hat viele Namen und noch mehr Vergleiche abbekommen. Die Welt wurde dabei immer wieder bemüht, etwa im Lessing-Wort von der Stadt, »wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann«. Hier sei die Welt in einer Nussschale versammelt, meinte Goethe, und der Historiker Heinrich von Treitschke (1834–96) hätte den Volumenvergleich wohl abgenickt: »Es ist aber, weiß Gott, zu scheußlich in diesem gottverfluchtesten aller elenden Nester.« Die meisten Leipzighasser hielten jedoch einfach den Mund. Und selbst der weltläufige Johann Gottfried Seume (1763–1810) kam nicht umhin, »meine Nußschale« zu schätzen: »Als ich in der Abenddämmerung die Türme von Leipzig wieder sah, das ich nun für mein Tabernakel zu halten gewohnt bin, ward es mir doch unter der linken Seite etwas unangenehm unruhig, so sehr ich auch meinen Stoizismus vorschob.« Auf Theodor Fontane hinterließ sie einen »berauschenden Eindruck«. Für Uwe Johnson war sie die »wahre Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik« und Roger Rössing zieht den Regionalvergleich: »Wenn man von Dresden … nach Leipzig kam, fühlte man deutlich den Kontrast. Hier Provinz, Residenz, Enge – dort Weltläufigkeit, Offenheit, urbane Kraft.« Mit der Pointiertheit der Lyrikerin skizziert Kerstin Preiwuß die beiden Pole, zwischen denen Leipzigs Ego und Bedeutung hin und her zittern: »in Leipzig liegt ja der Hund begraben wie die Welt«.

Irgendetwas muss also dran sein an dieser Stadt, die Kurzzeitbesucher ins Schwärmen bringt und die auch regelmäßige Gäste wie manchen Dagebliebenen in Wallungen versetzt. »Endlich entschloß ich mich nach Leipzig zu gehen. Ich weiß wahrhaftig kaum anzugeben, warum? Kurz, ich bin hier« (Heinrich von Kleist). Was das sein könnte, dem spüren die Texte hier nach. Neben der gesunden Portion Selbstbewusstsein – »Leibdzich is ooch – / unbedingt!! – das Gesaachte beweist es –: / enne Medroboohle des Geistes!« (Peter Scher) – und gar Überschätzung – »Leipzig war mein Waterloo. Sie hat, wie ich, den Hang zum Größenwahn.« (Jürgen Schneider) – sind auch reichlich geerdete Episoden dabei. Unbedingt beizupflichten ist Walter Jens, wenn er meinte: »Leipzig wurde geprägt von Leuten, die in Leipzig die Welt entdeckten.« Die Stadt bedeute für ihn: »Die Provinz und die Welt in friedlicher Symbiose.« In sprachlichen Zusammenklängen versuchten viele, dieser Haltung gerecht zu werden und schmückten die Stadt mit vielen Be- und Zuschreibungen aus. Pleiß-Athen ist dabei eins der bekanntesten und ein schon recht altes Pseudonym. Zuerst soll es der französische Aufklärungsphilosoph Pierre Bayle als »L’Athéne d’Allemagne« benutzt haben, um den Geist der Stadt, besonders den mit der Universität verbundenen, zu rühmen. Bach hat mit »Vergnügte Pleißenstadt« eine Hochzeitskantate geschrieben, in der Pleiße und Neiße gemeinsam auftreten. Es folgte die Parodie-Kantate »Erwählte Pleißenstadt«, in der Apollo und Merkur die Stadt loben. Das Liederbuch »Sperontes Singende Muse an der Pleisse« (1736) lässt wissen: »Das angenehme Pleiß-Athen / behält den Ruhm vor allen / auch allen zu gefallen.« Warum eigentlich die Pleiße so prominent ist, wundert man sich heute mit vergleichendem Blick auf die Elster. Die Frage hat auch den Schriftsteller Karl Julius Weber anno 1828 beschäftigt, der antwortet: »Leipzig heißt wegen seiner Universität Pleisse-Athen, die Pleisse aber ist ein so armseliges Wässerlein, daß es eher Elster-Athen heißen sollte – aber die Elster ist ein erzgeschwätziger Vogel!« Man könnte sich auf Elsterperle einigen, in Ergänzung zur eher unspezifischen Bezeichnung »Perle« des Dresdners Johann Christian Crell.

Etwas abgeschlagen ist »Klein-Venedig«: Leipzig verfügt mit 457 über mehr Brücken als die Stadt der Gondeln und Kanäle mit ihren 400 Wasserüberläufen. Daher ist es unklar, worauf sich das »Klein« bezieht. Goethe soll über die »Stadt am Sumpfe« gelästert haben, muss aber auch öfter über Christian Heege-Hallanders Ausruf »Paris, du bietest viel! Doch tretet näher her, zeigt Euch nicht Auerbachs gerühmter Hof weit mehr?« gestolpert sein. Das Ergebnis ist der totzitierte Spruch eines betrunkenen Studenten namens Frosch in Auerbachs Keller im »Faust« (»Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute«) und die falsche Behauptung, Goethe höchstselbst hätte Leipzig als Klein-Paris gelobt. Der angehende Geheimrat und Großkopferte war sowieso nicht wohl gelitten in seiner Leipziger Studentenzeit. Dass Klein-Paris sich eher als ironischer Seitenhieb verstehen lässt, deutet ein Brief an: »Ich fange an, mit den Leipzigern und mit Leipzig ziemlich unzufrieden zu werden. Ich bin aus der Gnade derjenigen, denen ich sonst meine Aufwartung machen durfte, gefallen.«

Dafür würde er sich mit dem Grafen von Lindenau treffen: »Wir trösten uns miteinander, indem wir in unserem Auerbachshofe … wie in einer Burg, von allen Menschen abgesondert sitzen und ohne misanthropische Philosophen zu sein, über die Leipziger lachen, und wehe ihnen, wenn wir einmal unversehns aus unserem Schloß auf sie, mit mächtiger Hand, einen Ausfall tun.«

Am Knoten von Parthe, Pleiße und Elster, in der Stadt im Dreistromland also, waren die Sümpfe einst sprichwörtlich. Joachim Ringelnatz hat dies ein wenig überzogen beschrieben: »Doch unter solcher feuchten Sumpfluft leiden / Alle. Leipzig hat seinen Hustenreiz. / Man sollte im November Leipzig meiden.« Die Pitsche-Patsche-Landschaft hat einst Napoleon und den Preußen Strapazen bereitete und ist mittlerweile trockengelegt. Heute würde – vom Sachsensumpf (—> Kap. »Am Montag kommt die Treuhand«) abgesehen – niemand mehr vom Leben im Morast reden, dank fehlender Sperrstunde kann man hier aber herrlich versumpfen —> Kap. Nachtleben? Schwierig.). Armutshauptstadt war die einstige Sumpfstadt lange Jahre, derzeit ist sie nur noch Vize hinter Dortmund (—> Kap. Armes Leipzig). Die Vizeposition zieht sich durch. Analog zu Uwe Johnsons Bonmot von der heimlichen DDR-Hauptstadt wähnt sich Leipzig heute als inoffizielle Hauptstadt Sachsens. Oder gleich als Anti-Dresden: »Warum wir Leipzig lieben?« Darauf antwortete der Türmer des gerade errichteten Neuen Rathauses 1906: »Weil es nicht Dresden ist!« »Leipzig ist nicht Dresden – Gott sei dank«, wusste etwa hundert Jahre später der StudentInnenRat der Universität mit Anspielung auf die Dresdner Frauenkirche, als er Wiederaufbauforderungen bezüglich der Unikirche kommentierte. Der Provinzkrieg zwischen den beiden Städten hat lange Tradition, die sich auch darauf gründet, dass Dresden politische Hauptstadt war und ist und sich beide Städte in Konkurrenz zueinander sehen. Dies wird alljährlich deutlich, wenn die jeweiligen Lokalzeitungen die aktuellen Einwohnerzahlen vermelden und sich abwechselnd freuen oder ärgern, weil die eigene Stadt mit 20.000 Einwohnern vorn liegt oder im Rückstand ist. Der Lyriker Heinz Czechowski (1935–2009) charakterisierte den Sachsenstolz wie folgt: »Definition / Dessen, was Glück ist? – / Auf einer Bank / In Brockwitz am Strom / Eine Flasche / Unverschnittener Traminer im Blut / Sachsen im Herzen, / Im Herzen der Welt, Wenigstens meiner.« Allerdings ist so ein Sachsengefühl doch eher in Dresden zu verorten, denn der Leipziger an und für sich fühlt sich als Leipziger, während Sachsen die Provinz mit ihrer Zucker- und Stollenbäcker-Residenz Dresden bildet. Wie Gerhard Zwerenz im Essay »Die Verteidigung Sachsens und warum Karl May die Indianer liebte« herausstreicht: »Wir Ureinwohner stellen uns hier auf die Zehenspitzen, verachten die kriegerischen Preußen, gemeinden die Thüringer ein und erklären selbst die Angelsachsen zu Stammesbrüdern und -schwestern. Von hier stammten die meisten deutschen Revolutionäre, wir stellten das DDR-Stammpersonal, und als es schief ging, spielten wir in Leipzig Heldenstadt, während Dresden noch immer August den Starken mimt und den Februar 1945 als apokalyptischen Weltuntergang nicht vergessen kann. Zwischen Pleiße, Mulde und Elbe erstreckt sich Karl-May-Land. Es ist der ausladend flache Boden von Leipzig her mit den anwachsenden grünen Hügeln, die über Zwickau und Chemnitz ins Vogtland und Erzgebirge übergehend Höhe gewinnen. Es ist ein historisches Natur- und Industrieland, voll von Pionier- und Erfindergeist, aber auch ein deutsches Irland mit Emigrantenströmen rein und raus, von Flüchtigen innen und außen. Ostberlin war zeitweise von Sachsen besetzt wie das sächsische Königreich einst von den Preußen. Für den so eigensinnigen wie vigilanten Sachsen ist sein Land der Nabel der Welt.«

Auch vom Roten Leipzig wird noch gesprochen. Gut, die links-alternative Szene ist die größte – nicht überraschend – in Sachsen. Von hier kommt die einzige Landtagsdirektkandidatin der Partei Die Linke, das Label ist aber vielmehr historisch bedingt. Marx und Lenin sind jeweils einmal am Bayerischen Bahnhof ein- und ausgestiegen. Lenins erste Iskra-Ausgabe erhielt ihre Schlussredaktion in Probstheida (Russenstraße 48), die Erstausgabe vom »Kapital« wurde in der Druckerei Otto Wiegand (Roßplatz 3b) hergestellt. Marx logierte im September 1874 zwei Tage im Hotel zum Bayrischen Platz (damals: Hotel Hochstein), um seinen Patensohn Karl Liebknecht zu besuchen. Er sollte später in Dienst genommen werden und als Namensgeber für die Uni fungieren. Erich Honecker schob die Initiative »Leipzig – Stadt des Wassers und des Lichts« an, Gerüchten zufolge bekrittelte der jugoslawische Präsident Tito beim DDR-Besuch die Stadt als zu grau. Im Rahmen der Stadtaufhübschung und Illumination wurde auch die bis heute erhaltene, bunt blinkende Löffelfamilie an der Feinkost installiert. Die Treuhand wollte deren Gelände an der Karl-Liebknecht-Straße – entgegen der sonst üblichen Praxis – nicht für den bildlich gewordenen Appel mit Ei verscherbeln und ließ alle Bieterrunden aufgrund zu geringer Angebote platzen; ein Glück für die Stadt und ihre Bewohner, die die hier anliegenden kleinteiligen Gewerbe- und Kulturräume schätzen gelernt haben. Da war die Ost-West-Drehscheibe gerade auf dem Weg zur Schneider-City und schaute nach wie vor selbstgefällig auf die Identität als Bachstadt, Sportstadt und Universitätsstadt zurück. Die Stadt der Linden versuchte sich den Stempel als Stadt des Wandels zu erarbeiten, sollte aber statt Stadt der Superlative eher die Stadt des Größenwahns werden. Nicht nur am Ortseingang boten Löwenstatuen den geschundenen Nachwendeseelen der Löwenstadt ein stetiges Schulterklopfen, die wussten, dass man Leipziger Freiheit nicht essen kann, auch nicht in der Stadt der Bärlauchwiesen. Seit Porsche und BMW sich angesiedelt haben, ist von der Autostadt die Rede, vorher hat es schon mal jemand mit der Bankenstadt versucht. Leipzig galt über ein gutes Jahrzehnt als mustergültiges Studienobjekt einer schrumpfenden Stadt; bis sie wieder zu wachsen begann. Geblieben ist die Behauptung der Stadt für alle und, natürlich, die Stadt der kurzen Wege. – »Der Mensch ist genäht in seine Haut. / Sie ist ihm angemessen. / Aus seinen Augen aber schaut / er die Welthaut und will sie fressen.« (GM)

Schlumpfende und schrumpfende Stadt

Wie Leipzig wurde, was es ist: Ein ganz kurzer Abriss der Stadtgeschichte

»Im flachen Land: ein See von Steinen. / So sah ich diese Stadt. Sie war mir fern. / Kein Blatt vorm Fenster und kein Stern, / Der mir ins Zimmer schien. Nur eine See von Steinen.« (Heinz Czechowski)

Leipzig erfährt man als eine Art Stadtlandschaft, die ins Umland hin ausufert. In ihr existieren aufgrund umfangreicher Eingemeindungen mehrere Zentren für sich, die sich wie eigenständige Kleinstädte anfühlen. Leipzig besitzt sozusagen viele Mitten mit Fußweg-Dimensionen, wie Andreas Reimann (geb. 1946) schreibt: »Leipzig, die mittlere Groß- und sich zur Messezeit gar als Weltstadt gebärdende Kommune, ist durch ihr eng begrenztes Zentrum auch immer eine Kleinstadt geblieben.«

Merkur und Leipzig pflegen eine lange Liaison. Früh schon scheint der Gott der Händler seine schützende Hand über die Stadt gehalten zu haben. Jahrmärkte erwähnt bereits der »Stadtbrief« um 1165, die erste Messe lässt sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Wann spricht man von einer Stadt, wie datiert man das? In Leipzig zeigt man sich flexibel. Feierte man 1965 exakt 800 Jahre Leipzig, weil jener Stadtbrief den urbanen Status erstmals dokumentiert, versteift man sich anno 2015 auf ein anderes Datum. Nämlich auf die erste urkundliche Erwähnung, hier in den drei Worten »in urbe Libzi« enthalten: »Dann erkrankte der wackere Bischof Eid, der eben mit großen Geschenken aus Polen zurückgekehrt war, und gab dem 20. Dezember (1015) in der Burg Leipzig Christus seine treue Seele zurück.« Verbriefte tausendjährige Ersterwähnung, ein Grund zum Feiern.

Natürlich siedelten die Menschen an der wassereichen Stelle schon viel früher, wie unter anderem jungsteinzeitliche Bandkeramikfunde im innerstädtischen Bereich beweisen. Spuren haben auch Menschen aus der Bronze- und Völkerwanderungszeit hinterlassen. Als Ibrahim ibn Yaqub im 10. Jahrhundert die Gegend auf dem Weg von Halle nach Wurzen durchstreifte, fand er nichts Erwähnenswertes. Das sollte sich ändern. In germanophiler Ära malte sich der Dichter Edwin Bormann (1851–1912), der auch unter dem Pseudonym »Bliemchen« publizierte, die Gründung seiner Heimatstadt als heroische Ahnentat aus:

Friedlich schlängelt sich die Elster durch des Waldes sichern Schoß

Und der Pleiße Wellen plätschern stillvergnügt und ahnungslos.

Horch, da regt sich’s in den Büschen; eine tiefe Stimme spricht:

»Halt! Beim Czernebog! Ihr Sorben, weiter keinen Fußbreit nicht!

Höret, was bei nächt’ger Weile meinem Geist vorüberglitt,

was Gewalt’ges offenbaret hat mir im Traum Gott Swantewit:

Eine Linde sah ich ragen, voll und würzig war ihr Duft;

ihren Fuß umspülten Wogen und ihr Haupt die Sommerluft.

Doch entsteigt, frug ich, den Blüten, was mir da entgegenweht?

Darf ich meiner Nase trauen, duftet es wie frischer Met?

Stammesbrüder, was bedeutet dieser hehre Göttertraum? –

Eine Stadt wird einst entstehen unter jenem Wunderbaum.

Eine große, mächt’ge schöne, durst- und menschenreiche Stadt,

die für jeden Blättermetkrug einen wackren Zecher hat.

Sorben! Seht, dort ragt die Linde, voll und würzig ist ihr Duft;

ihren Fuß umspülten Wogen und ihr Haupt die Sommerluft.

Wildpret geben ihre Forsten, Fische spendet uns der Fluss –

hier, ihr Männer, ist die Stätte, wo man Leipzig gründen muss!«

Und sie huben an ein Jauchzen: »Freunde, weiter keinen Schritt!

Darf der Mensch den Göttern trotzen? Heil dir, großer Swantewit!«

Und der Traum hat nicht getrogen, üppig reiht sich Blatt an Blatt.

Magst du grünen, blühen, wachsen, liebe durst’ge Lindenstadt!

Die fränkischen Herrscher sind lange Zeit an dem Fleckchen Erde vorbeigegangen, wussten die Tieflandsbucht augenfällig nicht zu schätzen und ließen sich lieber in Dresden und Torgau, Merseburg und Meißen nieder. Im Gewässergeflecht von Elster, Parthe und Pleiße errichteten hingegen die Slawen ihre Siedlungen gern. Am Kreuzpunkt zweier alter Handelsstraßen bildete sich schließlich auch die erste teutonische Einfriedung heraus, sie lag dort, wo Brühl und Richard-Wagner-Platz aufeinanderstoßen. Der Keim für die Stadt war gelegt. Ihre anfänglich geringe Bedeutung dokumentiert bis heute das kleine, 600 mal 800 Meter messende Areal der Innenstadt. »Marktgewimmel in der Tropfenwelt.« (GM): Mit Merkurs Gunst wuchsen städtische Macht und Ansehen. Die ersten Messen waren große Jahrmärkte, die an Feiertagen zu Ehren von Heiligen veranstaltet wurden. Nach dem Gottesdienst, der heiligen »Missa«, zog der Warenaustausch die Besucherströme an. Daraus entwickelten sich im 15. Jahrhundert selbstständige Warenmessen, die zu Ostern, im September, ab 1458 auch an Neujahr stattfanden und sich als überregionale Magneten etablierten. Die Entdeckung der neuen Welt machte Leipzig zum prosperierenden Knotenpunkt des Fernhandels, der besonders für seine Pelze und Metalle geschätzt wurde. Kaiser Maximilian I. erhob Leipzig 1497 in den Stand der »Internationalen Reichsmesse«, kurz darauf erfolgte die Erlaubnis für drei jährliche Messen und garantiertes freies Geleit für die Kaufleute. Unterstrichen wird der Wille zur Handelsmacht zehn Jahre später durch das Stapelprivileg, das es Kommunen im Umkreis von 115 Kilometern untersagte, Messen auszurichten. Dieses Monopol dank Bannmeile sicherte den Status für Jahrhunderte und machte die hiesigen Händler wohlhabend. Durch die Druckerpresse kamen Buchproduktion und -handel als lukrative Wirtschaftszweige hinzu (—> Kap. Lesen und lesen lassen), intellektuellen Input steuerte die 1409 gegründete Universität bei (—> Kap. 600 Jahre verpasste Chancen). Die Bevölkerungsentwicklung zeigt quantitativ stetig nach oben: 1500 hat die Stadt 9.000 Einwohner, 1599: 15.653, 1700: 21.000, 1776: 28.253. Mit der Umstellung von der Warenmesse zur weltweit ersten Mustermesse 1895 – für diese steht das bekannte Doppel-M – gab die neuerlich den Takt vor. Dem Vorbild Städtisches Kaufhaus als Muster-Messepalast mit Zwangsrundgang folgten die anderen Um- und Neubauten. Höfe und Passagen wurden als Flaneurflure gestaltet. Die beiden Weltkriege bedeuteten den Niedergang als Weltmesseplatz. In der DDR war die Warenschau als Treffpunkt von West- und Ostblock zwar wichtig, aber den alten Glanz erreichte sie nie mehr. Das gilt bis heute, auch wenn in den neuen Messepalast am nördlichen Stadtrand immerhin mit der Büchermesse jährlich noch semi-internationale Strahlkraft einzieht.

Neben dem Handel bestimmte Leipzig auch das kulturelle Leben mit: Mitte des 18. Jahrhunderts avancierte die Stadt zum literarischen und verlegerischen Mittelpunkt Deutschlands. Die Prominenz, die hier studiert und residiert hat, ist Legion, beklagt aber immer wieder auch als eine »den Musen bittere Stadt« (GM). Just nachdem in der Bildenden Kunst die neue Leipziger Schule, aufgehängt am Namen Neo Rauch, und die Spinnerei als ihr Kreativort für Feuilleton-Furore sorgten, ebbt die Euphorie wieder ab, ist mittlerweile eben auch ein Callcenter aufs Spinnereigelände gezogen.

Es war neben dem Handel vor allem die Industrie, die zu Leipzigs Motor wurde und das Selbstbewusstsein der Stadtbewohner prägte. Lebten 1871 rund 100.000 Menschen hier und zählte Leipzig zu den acht Großstädten im Reich, waren es 1886 bereits 400.000 Leipziger. An der Architektur kann man die Bedeutung noch ablesen. Hier stehen das größte gründerzeitliche Industriedenkmal Europas – die 1879–88 entstandene Sächsische Wollgarnfabrik in der Nonnenstraße – und der älteste europäische Stahlbetonbau – die Notendruckerei C. G. Röder von 1898 im Gerichtsweg. Über hundert Jugendstilhäuser sind noch im Bestand. Industrie und Kultur gingen eine Symbiose ein, die wohl niemand besser zum Ausdruck bringt als der dichtende Landmaschinenfabrikant Rudolf Sack (1863–1947): »Von Eisen gibt es ein Instrument; / Es gehört zwar nicht zu den Waffen, / Doch ist das Zerstören sein Element, / Und unaufhörlich zerstört es und trennt / Das Schönste, was Gott geschaffen. / Wohl schlägt es Wunden, doch heilen sie schnell, / Bevor noch ein Sommer entschwunden, / Das tränende Auge, es wird wieder hell, / Und reichlichen Segens ein sprudelnder Quell / Entströmt den geschlossenen Wunden. / Ihr werdet wohl Alle sicherlich / Das nützliche Werkzeug schon kennen; / Ackerpflug nennt es gewöhnlich sich, / Das Schwert des Friedens, so möchte ich / Die friedliche Waffe nennen.«

Zwar betraf die Leipziger Teilung die Stadt nie direkt – 1485 wurde hier der Vertrag zur Aufspaltung Sachsens besiegelt –, Leipzig erlebte aber im Zuge des 20. Jahrhunderts einen gravierenden Bevölkerungsverlust. Zunächst wuchs die Einwohnerzahl noch an: 1938 betrug sie 720.000. Das waren 1989 fanden sich noch 530.000 Menschen, dann ging die Zahl weiter zurück. Das konnten auch Eingemeindungen – allein 1999 waren es 13 Gemeinden – nicht aufhalten. Wieder überschritten wurde die 500.000-Marke 2005 und heute wächst Leipzig erneut. Wirtschaftlich schwächelt sie aber immer noch, die Zäsur der Mauerfallfolgen war einschneidend: Von 1989 noch 101.000 in der Industrie Beschäftigten waren 1994 lediglich 15.900 übrig. Vom Nachwendebauboom konnten viele, die investiert hatten, nicht profitieren. Ende der 90er standen 60.000 Wohnungen und 800.000 Quadratmeter Gewerbe- und Bürofläche leer. Der von den Leipzigern erwartete Aufschwung – vielleicht als eine Art Heldenstadt-Bonus oder Friedliche-Revolutions-Dividende – kam so nicht. Porsche und BMW siedelten sich an, aber mit DHL, Amazon & Co. wurde Leipzig vorrangig zum Logistik- und Servicestandort. Die sächsischen Konkurrenten Dresden und Chemnitz sind längst an Leipzig vorbeigezogen, wo Arbeitslosigkeit und Armutsrisiko hoch sind (—> Kap. Armes Leipzig). Ob die kommunale Verschuldung im 600-Millionenbereich wirklich wie geplant in den nächsten 25 Jahren abgebaut wird, steht in den Sternen. Und dennoch hat der Reiseführer aus dem Jahr 1767 bis heute Recht: »Man sagt sonst im Sprichwort: / Es ist nur ein Leipzig in der Welt; / Und dies trifft auch vollkommen zu. / Man findet hier alles, was zu einem vergnüglichen Leben erfordert wird.«

Warum eigentlich Leipzig?

Der Name der Stadt Leipzig weist tief in die Geschichte der Besiedlung zurück. Mit Linden hat das entgegen der landläufigen Meinung wohl eher nicht so viel zu tun

Lange Zeit dachte man, der Name Leipzigs sei vom Altsorbischen lip abgeleitet, was auf lipa, die Linde, verweisen könnte. Das erscheint angesichts des betörenden Dufts, der jeden Frühsommer zur Lindenblüte in den Straßen liegt und angesichts von Ortsnamen im Leipziger Land wie Lindenau, Lindenthal, Lindenhain, Lindhardt und Leipen auch nicht abwegig. Dabei hat man aber übersehen, dass frühe schriftliche Quellen, wie die von Thietmar von Merseburg aus den Jahren 1015 oder 1017, von lib schrieben: Libzi, Libiz, Libuiz usw. Man muss davon ausgehen, dass diese Leute, die nicht nur in der Nähe wohnten, sondern auch einigermaßen Sorbisch verstanden, sich etwas dabei gedacht haben, als sie ein b und nicht ein p verzeichneten. Sie haben ein b gehört, und auch wenn das für Laien läppisch klingen mag, ist ein b nunmal nicht dasselbe wie ein p. Die Wahl des einen kann über die Bedeutung des ganzen Wortes entscheiden und die Wahl des anderen die Bedeutung verändern: Pein oder Bein, Pier oder Bier, Bär oder Peer. Das p hat sich in die Quellen erst Ende des 12. Jahrhunderts eingeschlichen, zum Beispiel als Lipczk oder Lipz, und wird seitdem konsequent verwendet. Doch worauf könnte sich Libzi/Libiz/Libniz bezogen haben? Libz konnte eine Örtlichkeit bezeichnen und Libzi deren Bewohner.

Woher aber nahmen die Namensgeber dieses Libz? Soviel ist sicher: Ein Flussname ist es nicht. Das Herumsuchen im altsorbischen wie altgermanischen Umfeld fördert wenig Brauchbares zutage. Man muss also weiter zurückgehen, das heißt in eine Zeit vor den Germanen und vor den Sorben, die ungefähr 4.000 Jahre her ist. Es hat bereits zu dieser Zeit Siedlungen im heutigen Raum Leipzig gegeben, und es lässt sich vorstellen, dass diese Menschen schon das Bedürfnis verspürten, Orten und Fluren Namen zu geben. Diese Namen wurden weitergegeben, wenn auch die Siedler verschiedenen Ethnien entstammten, sich in verschiedenen Sprachen artikulierten. Namen werden für gewöhnlich ins Sprachsystem integriert, auch wenn die Idee zu dem Namen ein Angehöriger einer anderen Sprechergemeinschaft hatte. Im vorliegenden Fall waren das nach den ganz frühen Besiedlungen die germanischen Dialekte, die Slawen und schließlich die, nunja, Deutschen, die freilich nicht so sprachen, dass sie sich mit uns heute verständigen oder diesen Text lesen könnten. Im indoeuropäischen Dunkel vor den Germanen kann man auf eine Wurzel treffen (*(s)lei-), deren Bedeutung als Ortsname auf eine Gegend verwiesen haben könnte, die viel Flusswasser besitzt und schlüpfriges, lehmiges Gelände aufweist. Das wäre zumindest nicht ganz unplausibel, weil diese Beschreibung auf die Region um Leipzig zutrifft, zumal zu der Zeit, als von Besiedlung kaum die Rede sein konnte – schon gar nicht im heutigen Ausmaß – und die Gewässer nicht reguliert waren. Wenn sich dies denn so zugetragen hat, dann haben die Slawen Leipzig schlicht als »Ort in der Lib-Region« benannt und irgendwelche Leute vor ihnen als »Ort in einer flusswasserreichen Gegend«. Als dann 1165 Otto von Meißen die Stadt gründete, mag es zu einer Umbenennung gekommen sein; vielleicht sogar als Umdeutung, weil man sich auf Lib keinen Reim machen konnte, auf Lip im Sinne eines Hinweises auf die Linde aber schon. Hinzu kommt die deutsche Auslautverhärtung, die dafür sorgt, dass am Ende einer Silbe keine stimmhaften Konsonanten gesprochen werden, also auch kein Lib, selbst wenn es so geschrieben ist. Erst im 13. Jahrhundert wurde der Name in zwei Silben geschrieben (Lipzich, Lipzic) und am Ende des 14. Jahrhunderts kam auch der Zweilaut hinzu (Leipczk). Na dann, willkommen in der flusswasserreichen Gegend mit schmierigem Lehmboden!

Mein Leipzig hype ich mir?

Zwischen Kitzbühel und Südpol: Leipzig soll das neue Berlin sein. Alles, bloß das nicht

Jetzt auch noch die Berliner. Selbst jene selbstzentrierten Zonis, die um die millimetergenaue Vermessung des Wecken-Äquators zanken, glauben mittlerweile, Leipzig sei das neue Berlin. Und ihren Drei-Block-Fuffzig-Kiez finden sie nicht mehr angesagt? Deshalb soll nun Leipzig zum Hipsterloch werden, zur Chill-out-Area für die Kulturkreativen? Bad News: Die gibts schon en masse und mehr können die zwei Starbucks-Filialen nicht verkraften.

Im Ernst. Noch langweiliger als Schwanz- und Diktaturvergleiche ist das Städtemessen. Seit es der New York Times einfiel, Leipzig – neben Kitzbühel und dem Südpol – Touristen wärmstens zu empfehlen, leistet das Feuilleton Fellatio im Akkord, um die Blase hübsch prall zu halten. Leipzig ist der Feuilletonisten Darling und Stammgast in den Reisebeilagen. »Wie Berlin, nur besser«, lobte der Spiegel. »Vergesst Prenzlberg!«, jubiliert die FAZ. Schon tauchte zwischenzeitlich ein »Schwaben, geht zurück nach Berlin«-Grafitti drohend vorm Hauptbahnhof auf. Mein Leipzig hype ich mir? Warum eigentlich?

Ex oriente lux? – Auf den ersten Blick gleicht Leipzig einer normalen bundesrepublikanischen Großstadt. Eine frömmelnde, das Christentum vor sich hertragende Herrenriege bestimmt ihre Geschicke. H&M und Body-Shop, Fischstäbchen- und Burger-Bräter siedeln in den 1A-Lagen der City, den Stadtrand markieren Plattenbaupanoramen. Zum Sound von gestern und der besten Musik von heute tanzt das kollektive Ego der Kulturbürgergemeinde. Nur in punkto Migration ist Leipzig deutlich zu weiß – dafür wettern auch hier Anwohnerinitiativen gegen Flüchtlingsunterkünfte.

Leipzig ist die ostdeutsche Stadt mit dem geringsten Ossi-Beigeschmack. Viel Grün, recht kurze Wege und eine Seenplatte um die Ecke befördern die Lebensqualität. Der günstige Mietspiegel nimmt rapide ab, die hohe Arbeitslosigkeit eher weniger. Mag dem distanziert-entzückten Blick die Stadt auch als quirliger Tempelbezirk der Lebenskunst erscheinen, so ist sie nicht nur Partymeile und Kreativzirkus. Jenseits von »Hypezig« nehmen die meisten Bewohner das Getöse nicht groß oder sogar angeekelt wahr. Letztere fürchten, vom Zuzug einer Phalanx des Projekt-Prekariats überrollt zu werden. Verdrängungseffekte, ohnehin schon kräftig im Gang, könnte dieser beschleunigen. Längst lugt hinter Hippness ein Kiezfaschismus vor – eine Bezeichnung für die einst in Leipzigs Süden zu findende Milieuschutz-Mentalität, welche sich nun besonders im Westquartier breit macht.

Als wirtschaftlich schwache Stadt in der Transformationsgesellschaft ist Leipzig ebenso wie postindustrielle Städte anderswo mit krassen sozialen Gegensätzen geschlagen. Es ostet wenig in Leipzig, im Westen ist es glücklicherweise auch nicht angekommen. Die Stadt befindet sich jenseits dieser mit Wesensunterschieden aufgeladenen Himmelsrichtungen, was der Verschiedenartigkeit geschuldet ist, die sie prägt. Die ist Menschen mit disparatesten Interessen zu verdanken, die ihre Nischen und eigenen Lebenswelten suchen. Cliquen sich ostdeutsch Fühlender stehen andere Alt-, Neu- und Interimsleipziger gegenüber. Man ist sich oft herrlich uneins, und das ist auch gut so. Leipzig lebt – gewiss unfreiwillig – den anhaltenden Dissens. Und herrsche der nur darüber, was man vom Hype halten soll. Übrigens wünschte schon Luther diesem »Sodom und Gomorra« mit seinem Handel und »Wucher«, ihm waren wohl zu viele Juden in der Stadt, die Katastrophe: »Im Jahr 54 wird Leipzig eine Stadt gewesen sein.« Das Jahrhundert hat er nicht beziffert. Also bleibt man hier weiterhin gelassen, der nächste Weltuntergang kommt bestimmt.

Selleriebauern und Hexentanzplätze

Stadtteilnamen sind als Bruchstücke der Besiedlungsgeschichte erhalten. Dank der Sorben zischt und reibt es in der Tieflandbucht

Die Gründe für Ortsbenennungen sind den Nachgeborenen nicht immer so klar wie bei der Kohlgartenstraße: Hier lagen einst die Kohldörfer, die die Stadt mit den Vegetablien versorgten (—> Kap. Wo ist denn das Wasser?). Ob aber Sellerhausen und Neusellerhausen – früher gern als Selleriehausen verspottet – wirklich nach dem Gemüse benannt sind? Immerhin ist es sehr wahrscheinlich, dass hier Gemüsebauern gelebt haben. Heißt dann Anger-Crottendorf mit der Crottendorfer Straße so wegen der Karotten? Und hat die Grüne Gasse etwas damit zu tun? Nonne und Scheibe bei Connewitz sind als Bauernwiesen seit dem 13. Jahrhundert erwähnt, wir sprechen noch heute von der Nonne und dem Scheibenholz. Der Flurname am Tanzplatz weist wohl auf eine vorchristliche Kultstätte hin, ebenso der Name des Veitsbergs. Der Opferweg führte nach Kirchberg, zu einer slawischen Kultstätte, auf der sich heute die Gnadenkirche befindet. Die Straße am Zuckmantel ist vom slawischen zugmantel abgeleitet, was Weggabelung bedeutet. Die Straße An der Kotsche geht auf kustina für Walddickicht zurück. Bei Connewitz, Reudnitz, Plagwitz und Miltitz klingt kein Gemüse an, die sind einfach nach dem früheren Familienoberhaupt des Ortes benannt. Die Rittersippe Knuth hat den Knautdörfern Knauthain, Knautkleeberg und Knautnaundorf ihren Namen verliehen.

Gohlis erschien den alten Sorben als ein kahler lichter Ort in einer waldlosen Ödnis, Möckern ist der Ort am feuchten Boden, Lausen besteht aus Wiesenland, in Wahren kocht, siedet und sprudelt es, und Leutzsch liegt am Sumpf. Das ist ein gutes Beispiel für viele weitere Stadtteil- und Ortsnamen voller Zischlaute. Diese wunderbare Welt dient heute auch als Lehrbeispiel in diversen Kursen der Volkshochschule. Am besten nämlich lassen sich einzelne Lautwerte des tschechischen Alphabets durch einen Vergleich mit bekannten Ortsbezeichnungen vermitteln: Plagwitz müsste entsprechend Plagwic geschrieben werden, Schleußig wäre wie Šleusich auszusprechen und Leutzsch wäre auf einmal viel kürzer. Am heftigsten stellt sich die Buchstabenverschwendung bei Zschöchergen zwischen Merseburg und Leipzig dar, das heute zusammen mit Kötschlitz und Möritzsch eine Gemeinde bildet. Derartige Zischlaut-Kaskaden in süd-sachsen-anhaltischen und west-sächsischen Gemeindenamen sind normal. Als weitere Exemplare wären zu nennen: Kötzschau und Mutzschen, Gautzsch und Kitzscher, Lützschena und Zschocher – die beiden letzten gehören heute zu Leipzig. Das »z« wird nicht mitgesprochen. All die Namen sind Eindeutschungen oder deutsche Entsprechungen von vor- und altsorbischen Siedlungsbezeichnungen. Warum sich allerdings über die Jahrhunderte keine einfachere Schreibweise eingebürgert hat, wie es im Sprachgebrauch üblich ist, muss an dieser Stelle als linguistisches Rätsel stehen bleiben.

Gut gebrüllt, Löwenstadt

An jeder Ecke lauert der König der Tiere, um von Löwenzahn und -mäulchen gar nicht zu sprechen

Er grüßt schon, wenn man in die Stadt hineinfährt. An den Magistralen stehen seit den 1980ern sandsteinerne Löwen. Der Mähnenumkränzte ist als Wappentier nun wirklich nicht ungewöhnlich, seine Häufung in der Stadt ist aber tatsächlich erstaunlich. »Löwenstadt« nannte denn auch Schriftsteller Erich Loest (1926–2013) seinen wild bewegten Rundumschlag durch 200 Jahre Lokalgeschichte.

Als animalisches Attribut hat die Stadt den Meißnischen Löwen verpasst bekommen. Er symbolisiert Mut und Stärke und repräsentiert das Leipziger Selbstbewusstsein ganz gut. Wenn er nicht gerade in der quietschbunten Plastik-Skulpturversion daherkommt, die die Stadt vor Jahren in vielfacher Ausführung überzog. Nur einer von ihnen ist noch zu sehen – oder verdrängt man den Rest? –, wie er an der Treppe der Oper lauert. Verschwunden sind auch die zwei Löwen, die einst die Eberstein’sche Pyramide mit Grufthalle in Schönefeld bewachten. Irgendwann in den 1970ern haben zwei Handwerker den einen zwecks Metallverkauf entwendet, der andere soll mit einem Autokran abgeholt worden sein, ohne offiziell Spuren hinterlassen zu haben. Vom Schloss und Rittergut Kleinzschocher wurden die beiden Löwen auf den Eingangspfeilern 1999 gestohlen. Maulaufreißend, träge daliegend oder dumm guckend ist der wüste König aber weiterhin noch und nöcher im Stadtraum anzutreffen.

Auf dem ältesten Wappen der Stadt ist der Leipziger Löwe noch nicht verewigt. Das Siegel, das der Rat 1287 dem Georgen-Nonnenkloster ausgestellt hat, zeigt eine ummauerte Stadt mit verziertem Stadttor und in die Höhe ragenden Türmen. Ein etwas jüngeres Wappen, das auf einer Urkunde von 1316 erhalten ist, zeigt neben dem Stadtbild dann erstmals jenen Löwen in einem Spitzschild. Er teilt sich das Wappen mit zwei blauen vertikalen Balken auf goldenem Grund. Das sind die Landsberger Pfähle, die die Landesherrschaftlichkeit ausdrücken, unter der Leipzig stand. Der Legende nach soll darum der Löwe ursprünglich in ihre Richtung geblickt, gebleckt und die Tatzen gegen die Pfähle geschlagen haben. Erst später habe man den Leipzigern das Mütchen gekühlt und den Löwen umgedreht. Das älteste erhaltene öffentliche Abbild ruht in der Thomaskirche als Epitaph für Hermann von Harras (um 1400–51). Mit ihm verbindet sich folgende überlieferte Sage: »Harras war in fremde Lande in den Krieg gezogen, während dessen hatte sich seine Braut mit einem Anderen verlobt und der Teufel soll ihn davon unterrichtet und versprochen haben, dass wenn er sich ihm zu Eigen geben wolle, er ihn noch vor Vollziehung der Ehe nach Leipzig schaffen werde. Harras willigte ein, unter der Bedingung, dass auch sein getreuer Löwe ihn begleiten dürfe, er legte sich darauf auf selbigem zum Schlafen nieder und in Leipzig angelangt, weckte ihn der Löwe durch sein Gebrüll, so dass er die Heirat noch verhindern und seine Braut selbst heimführen konnte.« Der Teufel, so führen Interpreten aus, hätte die Seele des kühnen Ritters erhalten, wäre er schlummernd in Leipzig angekommen. Aber das Gebrüll hätte ihn noch rechtzeitig gerettet.

Weniger seltsam erscheinen da die Löwen am Eingangsportal zum Zoo, der ja mal als »Löwenfabrik« konnotiert war. Auch der Grabstein des Zoogründers Pinkert auf dem Nordfriedhof zeigt das Tier (—> Kap. Vom Biergarten zum Tiergarten). In dessen Zeichen steht auch Leipzigs älteste Medikamentendarreiche, die Löwenapotheke in der Grimmaischen Straße, deren Geschichte ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Im Haus Zum roten und weißen Löwen wurde Richard Wagner geboren. Auf dem Naschmarkt heißt die Wasserkunst gleich Löwenbrunnen. Nicht weniger als 45 Mal schaut das Wappentier vom Bundesverwaltungsgericht herab, Alte Börse, Altes und Neues Rathaus (hier konterkariert von den Schnecken auf den Türklinken an der Eingangspforte) und Deutsche Nationalbibliothek tragen ihn außen und innen, am Turm des Polizeipräsidiums gibt er den wachsamen Aufräumer. Die löwengeschmückten ungezählten Wohnhäuser werden wohl nur von den mittelständischen Unternehmen übertroffen, die irgendetwas mit Löwen im Namen führen: Ja, Leipzig ist Löwenstadt, der gut Brüllende ist hier Legion. Logisch, dass der in und für Leipzig gefertigte Niederflurgelenktriebwagen – 50 Fahrzeuge sind für die LVB, fünf in Halberstadt unterwegs – »Leoliner« heißt. Und der Kleinkunstpreis der Lachmesse wird als »Löwenzahn« vergeben.

Eine Stadtstory über die Löwen in Leipzig wird immer wieder erzählt. Die Kurzform der »Leipziger Löwenjagd« soll auch an dieser Stelle nicht fehlen: Im Jahr 1913 gastierte »Barum’s amerikanische Karawanen-Menagerie« mit zehn Löwen im Gepäck, um der Einweihungsfeier des Leipziger Völkerschlachtdenkmals eine Prise Unterhaltung zu geben. Am 19. Oktober wollte der Zirkus aus der Stadt abziehen. In der Yorckstraße (heute: Erich-Weinert-Straße) kehrten die Kutscher noch einmal ein. Die Pferde wurden unruhig, die Kutschen kippelten und die animalischen Kräfte gerieten frei. Acht Löwen trollten sich durch die Stadt, die Polizei blies zur Großwildjagd. Und noch größer war das Halali. Mit ganzen 165 Kugeln wurde das Männchen Abdullah niedergestreckt, fünf weitere teilten sein Schicksal. Löwin Polly flüchtete ins Hotel Blücher, wo sie sich auf eine Toilette rettete und lebend gefangen wurde. Man nannte daraufhin die Schlafstatt in Hotel zum Löwen um (heute: Best Western). Zeitgenössische satirische Sammelmarken bilden stilecht das »Löwenschlachtdenkmal« ab: Pickelbehaubt ruhen die Schützen vor einem Kadaver-Aufwurf.

Zum Löwenjahr will die Löwenstadt 2015 machen. Aus 1.000 Jahren Leipzig ist der Löwe eben nicht wegzudenken.

Messestadt

Lustvoll en passant

Ketten über Ketten: Trotz Petersstraße taugt die Innenstadt zur Flaniermeile

Heute ist Leipzig mitnichten jener »Marktplatz Europas«, als der es zu Goethes Zeiten galt. Zum konsumbeschwingten Flanieren lädt die City aber noch immer ein. Eine hübsche Stadtlandschaft, die genau für diesen Zweck gemacht ist. Flanieren ist die Kunst des interessierten Umherstreifens, das genussvolle Schlendern durch urbane Räume, in denen der Passanten Neugier an jeder Ecke geweckt wird. Dafür braucht es mehr als schicke Auslage: ein rundherum ansprechendes Ambiente. Das hebt die Innenstädte von den monotonen, seelenlosen Zweckbauten auf den grünen Wiesen ab. Sie sind nicht durchgeplant, sondern gewachsen, bezeugen eine Lebendigkeit gerade durch die Brüche, von denen sie gezeichnet sind. So auch die Leipziger Innenstadt mit ihrem Wechsel aus weitläufigen Straßenzügen und engen Gassen, verwinkelten Passagen und offenen Höfen, welche die Lust aufs Sehen und Gesehenwerden wecken. Stöbern, Staunen – und Einkaufen.

In einem Ranking der meistfrequentierten deutschen Einkaufsstraßen landete die City im Sommer 2014 auf dem 15. Platz. Damit verbesserte sie sich im Vorjahresvergleich um einen Rang. Pro Stunde wurden 6.256 Passanten am Knotenpunkt Markt gemessen, erheblich mehr als auf der Prager Straße in Dresden (5.040) und dem Erfurter Anger (4.240), wie manch Leipziger sicherlich mit stolz geschwellter Brust feststellte. Das findet sich auch in den Ladenmieten wieder: In den City-Toplagen kostet der Quadratmeter durchschnittlich 120 Euro, in Dresden nur 100 Euro – und in der Landeshauptstadt ist die Kaufkraft höher.

Man kann sich über das Ergebnis wundern, allerdings erklären schon die Mieten, warum die Innenstadt an einigen Stellen den Neugier weckenden Charakter längst verloren hat. Jene großen Ketten, die man in jeder europäischen Großstadt sieht, haben sich auch hier angesiedelt. Gerade in den zwei innerstädtischen Hauptstromadern, der Petersstraße und der Grimmaischen Straße, ist vom einladenden Flair wenig zu spüren. Attraktiv ist immer das Besondere: Hier vermisst man es zunehmend. Die Petersstraße gilt als beliebteste Einkaufsmeile der City. Ein unerklärliches Phänomen, schaut man genau hin. Die Gebäude sind mit Glasverschalungen zugestellt. Vorgezogene, transparente Verhaue an historischen Gemäuern, die nur dank blau-weißer Denkmalschutzembleme als solche erkennbar sind, das Innenleben ist ganz und gar fürs Konsumleben zugerichtet. Das Schletterhaus etwa, das Haus Zum Goldenen Kruge und der Messehof: postmoderne Verschläge für die Konsumentenbatterien. Unter den eingemieteten Geschäften sind Ketten über Ketten zu finden, kleine Einzelhändler sucht man vergeblich. Das hat man von der 1-A-Lage. Die vorgehaltenen, austauschbaren Labels tragen zur Gesichtslosigkeit bei. Zu glatt gibt sich der Straßenzug, und nicht speziell genug – vieles im Angebot findet sich auch im Hauptbahnhof oder dem Paunsdorfcenter.

Ähnliches Bild in der Grimmaischen: Der Anblick des neu gestalteten Campus am Augustusplatz (—> Kap. Platz da!) gibt sich dumpf transparent und langweilig gefüllt. Da kann der Enttäuschte nur gemeinsam mit den fünf nackten »Unzeitgemäßen Zeitgenossen« das beschäftigte Treiben kopfschüttelnd betrachten. Die Plastikengruppe des Bildhauers Berndt Gröbel ist ein Antidenkmal für DDR-Dogmatik, kann heute aber genauso gut herhalten als Kommentar auf stadtgestalterische Beliebigkeit. Leipzig hat eigentlich anderes verdient, immerhin wären innovative urbane Ideen ohne die Stadt nicht in die Welt gegangen: Hier erschien 1874 das erste städtebauliche Handbuch – verfasst von der an der Pleiße verstorbenen Sozialreformerin und Stadtplanerin Adelheid von Poninska (1804–78). Nur hundert Meter voneinander entfernt buhlen gleich zwei Kaufhäuser einfallslos um die Konsumentenherzen. Erstaunen regt sich ob des Versuchs, mit Gimmicks statt Stil das Einkaufen als synästhetisches Erlebnis zu designen. Dazu reichen Klassikpop und Wasserspiele nie und nimmer. Nova Eventis am nahen Autobahnkreuz lässt grüßen; außergewöhnlich geht anders.

»Über diesen Marktplatz ist Goethe gegangen / und hat sich gefragt: Wie ist es denkbar, daß alles / ewig ist und immer erst wird?« (G.M.) Vorm Alten Rathaus darf’s auch mal richtig provinziell sein, wenn der Wochenmarkt aufgebaut wird. Dann mag man kurz vom Gefühl vergangener Jahrhunderte beschlichen sein, als hier noch das Stadtzentrum und der Ort der Kommunikation lag. Zwischen Vegetablien aus Pegau oder Kulkwitz wird das Schrittmaß zusehends bedächtiger. Man schaut, hält inne. Bis er in den 1990ern wieder auferstand, wurde dort im Mai 1891 das letzte Mal Wochenmarkt abgehalten.

Dann übernahm die südlich vom Roßplatz errichtete Zentralmarkthalle mit Front zur Brüderstraße die Funktion als Ort von Obst- und Gemüsetändelei. Eine Postkarte um 1900 hält das Treiben fest: »In der Markthall ist es schön, / wo bei Veilchen und Zwiebeln stehn. / Wo die Düfte weißer Rosen / Und von Topfkäs dich umkosen / wo Madame fein im Glanz / stiehlt dem Bauern eine Gans / wo sich Gohliser Bauernweib / Schnurbart dreht zum Zeitvertrieb / wo der Fremde sprachlos höret / wie man sächsisch schimpft und schwöret / hier bei Zwiebel, Obst, Gemüse / denk ich Dein und schick dir Grüße.«

Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört. Seit Jahren macht in der Stadt immer mal wieder der etwaige Neubau einer Halle am Leuschnerplatz die Runde. Ob die Halle not tut und am Ende nicht eine billige Mall entsteht, bleibt die Frage. Immerhin lässt sich der Freilufteinkauf vorm Rathaus nicht als Provisorium erleben, sondern hat seinen eigenen Reiz und sein eigenes Tempo. (Leipzig betreibt insgesamt 16 Wochenmärkte im Stadtgebiet.) Nimmt man diese Muße mit auf den weiteren Gang durch die Stadt, kommt das Flanieren doch noch einer Entdeckungsreise gleich. Denn es gibt sie, die unabhängigen Modegeschäfte, Ausstatter für Lebensqualität und kulinarische Stätten, die nicht per Franchise in die Stadt geholt wurden, kleine Antiquariate und Buchhandlungen, Fotostudios und Spielzeugläden. Nicht viele sind es, sie verleihen der Innenstadt aber genau jene Würze, die selbst bereitete Eintöpfe von Tütensuppen unterscheidet. Der Flaneur goutiert.

Herrlich kann man sich gerade in den Labyrinthen der Passagen verlieren, den Stollengängen des oft kleinen Einzelhandels. Natürlich stört es das ästhetische Auge, wenn in der Nikolaistraße ein Discounter neben edle Geschäfte zieht, Imbiss neben In-Design liegt. Und doch stellt auch er eine Brechung des sonst zu feinen Gefüges dar, auch wenn man ihn nicht aufsuchen möchte. Überhaupt ist die ewig bewegte Nikolaistraße stets aufs Neue spannend. So veränderlich ist keine zweite Straße. Sie gibt gerade kein einheitliches Bild ab, kitzelt als teilweise unschöner Flickenteppich aber immer wieder das Lustprinzip.

Und darum geht es schließlich: Im Einerlei des Vielen hin und wieder Chance zu haben, das Besondere zu entdecken. So wie jenen Musiker, der mittels Didgeridoo und Percussion-Pappkiste Drum’n’Bass-Klänge in die Flaniermeile lautmalt. Und sich damit angenehm abhebt vom Über- wie Mittelmaß der Akkordeonspieler.

Zwischen Veitstanz und Pioniereisenbahn

Ein halbernster Stadtteilkompass – halt aus eigenem Ermessen – für die grobe Orientierung

Leipzigs Naturdenkmal Nr. 94 schlingt in der Südvorstadt herum: »Dreispitziger Wilder Wein Kochstraße 4« nennt es das zuständige Amt für Stadtgrün und Gewässer. Zwei Weinstöcke, 1945 von einem US-Soldaten gepflanzt, beranken jenes Gebäude, das heute Hafenbar und Piratengarten beherbergt. Kann es ein schöneres Symbol geben fürs südlich-zentrumsnahe Quartier, welches sich zwischen Volkshaus und KUB, zwischen Rennbahn und Distillery aufspannt und zudem die schönste aller Stadtteilbibliotheken beinhaltet? Dreispitziger Wilder Wein, das passt. Unkontrolliert Wucherndes und Berauschtes, ein Hinweis auf eine extravagante Hutform, währenddessen sich bescheidene Blüten und schwarze, ungenießbare Früchte im Wind wiegen. Das mag verbimmelt anmuten, aber genauso fühlt sich die Südvorstadt nach einer Raupe durch Puschkin und Staubsauger, Nato und Platzhirsch an, wenn man sich nach einem letzten Veitstänzchen im Killiwilly verabschiedet. Immerhin nennt man den Wilden Wein auch die Veitschrebe. – »Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging«: Wuchernder Wein, komm schenk dir ein.

Gewiss, viel ist weg vom alternativen Lack, vom Charme des Wildwuchses. Dabei war immer auch Klischee, genauso wie beim noch verwegeneren Image von Connewitz (—> Kap. In Connewitz, da hats geblitzt) oder heute beim Kreativimage von Plagwitz. Mehr als ein Fünkchen Wahrheit steckt aber in diesen Stereotypen, drücken sich Lebenswelten auch in gefühlten Qualitäten aus. Denn selbst wenn im Links-Alternativ-Quartier Connewitz auch Leute wohnen, die sich über nächtlichen Lärm beschweren und es schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden, so unterscheidet sich das Viertel in den Möglichkeiten zum Nachtleben wie im Mietspiegel deutlich von Schleußig.