9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Als die berufstätige und hochorganisierte Mutter Alice Ray sich von ihrer chaotischen Schwester Melissa zu einer Woche Dänemark-Urlaub überreden lässt, hat sie sich einen entspannten Aufenthalt in einem Spa vorgestellt. Aber Melissa hat eine Woche Wikingerurlaub im Wald gebucht: Hier sind Übernachten im selbstgebauten Unterschlupf und Beerensammeln fürs Abendessen angesagt. Doch ausgerechnet dieser chaotische Urlaub entpuppt sich als genau das, was Alice braucht, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumAnmerkung der AutorinProlog12345678910111213141516EpilogDanksagungÜber dieses Buch

Als die berufstätige und hochorganisierte Mutter Alice Ray sich von ihrer chaotischen Schwester Melissa zu einer Woche Dänemark-Urlaub überreden lässt, hat sie sich einen entspannten Aufenthalt in einem Spa vorgestellt. Aber Melissa hat eine Woche Wikingerurlaub im Wald gebucht: Hier sind Übernachten im selbstgebauten Unterschlupf und Beerensammeln fürs Abendessen angesagt. Doch ausgerechnet dieser chaotische Urlaub entpuppt sich als genau das, was Alice braucht, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben …

Über die Autorin

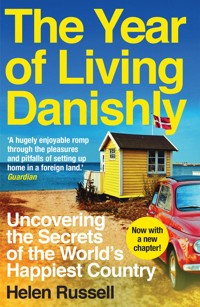

Helen Russell ist eine britische Journalistin und Autorin des britischen Sachbuch-Bestsellers »The Year of Living Danishly«. Vor ihrer Karriere als freier Autorin war sie Redakteurin bei der britischen Ausgabe der Marie Claire. Heute lebt sie in Dänemark, wo sie als Korrespondentin und Kolumnistin für mehrere große britische Tageszeitschriften und Magazine arbeitet, unter anderem den die London Times, den Guardian, das Wall Street Journal und den Independent.

ROMAN

Aus dem Englischenvon Antonia Zauner

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Deutsche Erstausgabe

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2018 by Helen Russell

Titel der englischen Originalausgabe: »Gone Viking«

Originalverlag: Ebury Press, London, UK

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Ilse Wagner

Titelillustration: © semper smile, München

Umschlaggestaltung: semper smile, München

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-7263-2

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils netto ohne UST überall dasselbe.

Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.

Anmerkung der Autorin

Dies ist ein fiktionales Werk.

Liebe Puristen: Ich behandle die Kultur der alten Wikinger in diesem Buch auf spielerische – aber liebevolle – Weise, um die Essenz dieser Kultur im modernen Skandinavien zu übermitteln. Findet euch damit ab und steht drüber.

Liebe alle anderen: Kommt rein, das Wasser ist wunderbar – falls es zu kalt ist, hey, wir sind in Skandinavien –, und macht euch bereit, zum Berserker zu werden …

Prolog

Zweige knacken unter meinen Füßen, während ich Äste zur Seite schlage und renne. Richtig renne. Mein Herz rast so schnell, dass ich befürchte, es könnte jeden Moment aus meiner Brust schießen und mich überholen. Es regnet in Strömen, und ich bin nass bis auf die Haut. Es ist die Art Nässe, die normalerweise Reibungswärme erzeugen würde, aber mir ist so kalt, dass ich unterhalb des Bauchnabels kein Gefühl mehr habe. Alles, was ich wahrnehme, ist mein Gehirn, das bei jedem Schritt auf nackten Sohlen in meinem Schädel herumgeschleudert wird, und auch, dass ich mich bereits in den Zweigen so vieler Bäume verfangen habe, dass in meinem Haar genug Reisig für ein ganzes Lagerfeuer hängt.

Nebel steigt auf, und ein unheimliches Geräusch dringt an mein Ohr, während ich durch das Halbdunkel hetze. Krähen krächzen, und Donner grollt. Das hier ist kein geheimnisumwobener Märchenwald voller Prinzessinnen und hilfsbereiter sprechender Kreaturen. Mehr Blair Witch Project als Schneewittchen, geht es mir durch den Kopf.

Dann rutsche ich auf etwas Braunem und Schleimigem aus.

Bitte lass es eine Nacktschnecke gewesen sein, bete ich, höre aber nicht auf, mir auszumalen, was es stattdessen gewesen sein könnte. Ich muss zu der Lichtung, denke ich und beschleunige. Mein Adrenalinspiegel erreicht den Höchststand, und es fühlt sich – beinahe – an, als würde ich fliegen. Dann stolpere ich über eine Baumwurzel und lande mit einem Krachen auf dem Boden.

So geht es also mit mir zu Ende, denke ich, das Gesicht im Morast. Auf Wiedersehen,Welt, war schön mit dir.

Ich warte ab, aber nichts passiert.

Mist, ich bin gar nicht tot? Das bedeutet ja, dass ich weiterrennen muss …

Ein uralter Selbsterhaltungstrieb erfasst mich, und ich bringe die Energie auf, mich zu bewegen. Scheint nichts gebrochen zu sein – abgesehen vielleicht von meiner Nase –, also rapple ich mich auf. Ich berühre meine Lippe und stelle fest, dass sie heftig blutet. Doch das spielt jetzt keine Rolle, ich renne weiter, auf das flackernde Licht zu.

»Arrrrgh!«

In der Ferne höre ich eine Stimme, und ich lege mich noch mehr ins Zeug, ehe ein weiteres Heulen erklingt.

»Arrrrgh!«

Ich stolpere weiter, bis der grüne Baldachin über mir durchlässig wird und das Licht helle Sprenkel auf den Laubteppich wirft. Brennende Fackeln geben eine willkommene Wärme ab, und Dampf steigt von meinen Kleidern auf.

»Hallo?« Ich habe seit zwölf Stunden kein Wort gesprochen und bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es noch kann. Ich versuche es noch einmal mit unsicherer Stimme.

»Ist hier jemand?«

Ich breite die Arme aus, um meiner Brust den nötigen Raum zu geben, dann brülle ich: »Arrrrgh!«

Zwei mit Schlamm bedeckte Frauen, die aussehen wie Wilde, treten aus dem Laubwerk hervor und erwidern den Schrei: »Arrrrgh!« Die eine ist klein, dunkelhaarig und stämmig. Die andere ist groß, hat eine Modelfigur und ist unverschämt jung – ihr karamellbraunes Haar scheint selbst unter all dem Schlamm noch zu glänzen.

Wir sehen uns in die Augen, und uns allen ist in diesem Moment klar: Was auch immer als Nächstes passiert, unser Leben wird nie wieder dasselbe sein. Nach einigen Sekunden gutturalen Brüllens humpelt eine dritte Gestalt heran – eine etwas ältere Blondine, das Haar von den Büschen nach hinten gekämmt, Haut in der Farbe von Mahagoni.

Sie stößt ein halbherziges Grollen aus, ehe sie zusammensinkt und sich auf den Knien abstützt. »O Gott, ein Krampf …«

Sie hält sich die Wade und versucht, zu Atem zu kommen. »Ich brauche …« Ich befürchte schon, dass sie »einen Arzt« sagt und man mich dann dazu zwingen wird, etwas zu unternehmen, doch stattdessen stößt sie japsend »Gin« aus, und plötzlich ist ein langsames Klatschen zu hören.

Aus einem Baum taucht ein Mann mit breiter Brust und nichts als Haremshosen am Leib auf. Mit affengleicher Grazie schwingt er sich an den Ästen zu Boden und schreitet dann über die Lichtung. Er trägt das Haar in einem Dutt und rückt sich eine geschmacklose Hei-Matau-Kette, die um seinen Hals hängt, zurecht.

Wichser.

Männern mit Dutt habe ich schon immer misstraut, genau wie Frauen mit Bandanas, die zu viel stöhnen.

»Gut gerannt, Wikingerinnen!«, sagt der Männerdutt jetzt mit leichtem Akzent. »Und, fühlt ihr euch nicht großartig?«

Meine Beine zittern wie ein Hund beim Kacken, ich bin mir sicher, gleich an einem Herzinfarkt zu sterben, und von meiner Kopfhaut geht ein seltsam kribbelndes Gefühl aus.

Ich ziehe es vor, ihm nicht zu antworten.

»Oh, du hast da was im Haar!«, meldet sich die junge Frau mit der Modelfigur hilfsbereit zu Wort. »Aaah, eine Spinne. Sie denkt wohl, sie sitzt in einem Netz!«

»Toll. Danke.«

»Lasst mich euer Brüllen hören!«, verlangt der Halbnackte.

Drei von uns werfen ihm einen Blick zu, als wollten wir ihn gleich verdreschen, doch das spinnenfixierte Model gehorcht.

»Aaah!«, schreit sie glückselig.

»Kommt schon, jetzt auch ihr anderen!« Der Männerdutt kommt auf mich zu, bis er fast mein Gesicht berührt, und brüllt: »Arrrrgh!«

Ich wische mir Speicheltropfen aus dem Gesicht.

»Kostet vom Geschmack der Freiheit!«

Freiheit schmeckt also nach Schlamm und Brathering?

»Werdet eins mit dem uralten Wald!«

Im Moment will ich eigentlich nur mit einer heißen Dusche eins werden, denke ich und blicke auf meine versifften Klamotten, Blutergüsse und blutigen Knie hinab. Wie bin ich nur hier gelandet? Mein Leben war doch bisher so … sauber. Geordnet. Insektenfrei. Ich denke nach und kratze mir den Kopf. Trotzdem …

Ich sehe zu der kleineren Frau mit den zurückgekämmten braunen Haaren hinüber, die ich schon ewig kenne. Ihre Augen verengen sich, als sie auf mich zukommt, ihre geröteten Wangen und die Grübchen verraten, wie sehr sie das hier genießt. Sie ballt die Hände zu Fäusten, öffnet den Mund und stößt einen urtümlichen Schrei aus. Fünfunddreißig Jahre liegen in diesem Brüllen. Es ist so laut, dass ich leicht zurückzucke und einen Moment brauche, bis ich mich wieder im Griff habe und die Kraft aufbringe zurückzuschreien. Aber dann tue ich es. Mit aller Macht. All die Anspannung, die Furcht und der Schmerz der letzten Tage – und der letzten Jahre – brechen in einem langen Kriegsgeheul aus meiner Lunge hervor.

»Arrrrgh!«

Der Männerdutt scheint beeindruckt. »So ist’s richtig, werdet zu Berserkern!«

Wir machen immer weiter, bis wir die Letzten sind, die noch schreien.

Ich habe vielleicht nicht ihr Lungenvolumen, aber ich habe zwei Geburten hinter mir. Eher sterbe ich, als sie beim Schreien gewinnen zu lassen …

Ihr Brüllen wird zu einem Grollen und schließlich zu einem Prusten, sie schüttelt die Arme aus, ist erledigt.

Aber ich mache immer weiter.

Da ist mehr Gebrüll in mir, als ich es je für möglich gehalten hätte. Mit der Wildheit von fast vier Dekaden im Rücken brülle ich: »Arrrrgh!«

Während ich in den Wald hineinbrülle, wird es an den Rändern meines Sichtfelds langsam unscharf.

»Arrrrrgh!«

Mir wird schwindelig, und schon bald fühle ich mich, als wäre meine Schädeldecke aufgeklappt wie die Spitze eines gekochten Eis.

»Arrrrrgh!«

Und dann schwebe ich. Höher und höher, bis ich unser Grüppchen von oben sehen kann. Bäume werden zu Klecksen. Menschen zu Ameisen. Bis schließlich … meine Knie nachgeben und mein Kopf mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden trifft.

Alles ist schwarz.

Und ich verliere das Bewusstsein.

1

Drei Wochen zuvor …

»Mein Name schreibt sich R-A-Y – ›Ray‹.«

Während ich mich erkläre, kratzt die unfassbar gelangweilte Frau vor mir sich mit einem Stift den Kopf. Über mir summen die Neonröhren. Meine »Smartshoes« drücken, und in meiner Tasche vibriert das Handy – kein unangenehmes Gefühl – und erinnert mich mit jedem Pulsieren daran, dass ich vielleicht gerade wichtige Nachrichten verpasse, während ich ganze Sekunden mit dieser Diskussion hier verschwende.

»Noch mal, bitte?«, meint die Frau seufzend.

Also erkläre ich es ihr noch einmal, und während ich spreche, schweift ihr Blick in die Ferne.

»Hier steht ›Rat‹. ›Rat‹ wie Ratte.« Ich lasse das laminierte Kärtchen an einem Schlüsselband vor ihrer Nase baumeln, um der Sache Nachdruck zu verleihen. »Mein Name ist aber Alice Ray.«

»Nicht ›Rat‹?«

»Nein.«

»Hm …« Sie kratzt sich erneut und begutachtet dann das Ende ihres Stifts. »Können wir es nicht einfach so lassen?«

»Sie verlangen ernsthaft von mir, dass ich zwei Tage mit einem Namensschild herumlaufe, auf dem ›Alice Rat‹ steht?«

»Ja.«

»Auf einem Kongress mit dem Titel: ›Wie Sie zu einem gewinnenden Lächeln kommen‹?«

»Nein?«

»Nein.«

Sie verlagert das Gewicht in ihrem Plastikstuhl und streckt mir dann, ohne mich anzusehen, die Hand entgegen.

»Vielen Dank.« Ich gebe ihr das Namensschild und füge in etwas sanfterem Tonfall hinzu: »Ich will Ihnen keine Schwierigkeiten machen, es ist nur einfach so, dass viele Kollegen – Leute aus meiner Branche – hier sind und dass ich einen Vortrag …«

Mir verschlägt es die Sprache, als ich zusehe, wie sie einen wasserfesten Stift aus einer Tupperbox holt. Sie zieht die Kappe mit den Zähnen ab und streicht den Buchstaben »t« durch. Dann fügt sie ein »y« und einen Smiley hinzu.

Ernsthaft? Das ist ihre Lösung?

»Wie wäre es, wenn Sie mir einfach ein neues Schild geben?«

Sie wirft mir einen derart hasserfüllten Blick zu, dass ich das Gefühl habe, von einem Kraftfeld zurückgeworfen zu werden. Zögernd trete ich den Rückzug an, aber nicht, ohne ihr einen Todesblick zugeworfen zu haben, vom dem ich hoffe, dass er ausdrückt: Du landest auf meiner mentalen Liste von absoluten Arschlöchern, die es verdienen, in Pfützen zu treten und Türen auf die Nase zu bekommen. Sie kratzt sich erneut am Kopf. Und Läuse noch obendrauf.

»Nächster!«, bellt sie, und damit bin ich entlassen.

Vor der Podiumsdiskussion, an der ich teilnehmen soll, ist noch ein wenig Zeit, und ich habe mir im Vorfeld geschworen, dass ich mein Bestes geben und mich diesmal unters Volk mischen werde, anstatt wie sonst dem Tisch mit den zuckerfreien Keksen sehnsüchtige Blicke zuzuwerfen, während ich an Karotten-Sticks und überteuerten Paleo-Riegeln nage.

Ich sollte networken, sage ich mir. Ich sollte den Leuten zulächeln und einen aufgeschlossenen, nahbaren Eindruck machen. Es ist nicht so, dass ich Angst davor hätte, mit meinen Mitmenschen zu interagieren, es ist nur …

»Oh, hallo!«

Ach du Scheiße.

»Alice?« Ein Mann mit Brille kneift die Augen zusammen und versucht, das Namensschild zu lesen, das genau auf meinen Brüsten liegt, und ich erinnere mich mit einem Mal wieder an Grund 142, warum ich Kongresse hasse: Irgendein Scherzkeks schafft es immer, dass die Namensschilder ganz zufällig auf Brusthöhe baumeln. Das gibt NKPs – Notgeilen Kongress-Perverslingen, Grund 141 – den perfekten Vorwand, um zu glotzen und gelegentlich auch zu grabschen – Grund 143. Jetzt vollführt der Brillenmann eine Art seltsame Kniebeuge, sodass er sich auf Augenhöhe mit meinen A-Körbchen befindet, ehe er zu mir hochschaut und fragend meint: »Alice … Rat?«

»Ray.«

»Stimmt! Ja! Wir haben uns doch schon mal getroffen!« Er streckt die Hand aus, um meine zu ergreifen.

»Oh, natürlich, ich erinnere mich!« Tue ich nicht.

Nach minutenlangem Händeschütteln beginnt er, mir von der Zahnseide zu erzählen, die seine Firma gerade auf den Markt gebracht hat. »ZahnzwischenRaumgleiter wurde von der NASA entwickelt! Es ist die Zukunft der Hygiene-Filamente!« Ich nicke höflich, und als ich mein Handy vibrieren fühle, hole ich es heraus, um es als Vorwand für meine Flucht zu nutzen. »Entschuldigen Sie bitte. Ich muss da rangehen, und danach beginnt mein Podium.«

Tatsächlich ist noch mindestens eine halbe Stunde Zeit, bevor »Das schwierige Feld der Wurzelspitzenresektion« losgeht.

»Sind Sie danach noch da? Es hieß, wir würden Malala für die Grundsatzrede bekommen, aber ich habe gerade den Magier vom letzten Jahr gesehen, es könnte also sein, dass uns Loch-im-Hut 2.0 erwartet …«

Die Neonröhre über mir flackert, und bei dem Gedanken an weitere vierundzwanzig Stunden an diesem Ort ohne Tageslicht, an dem die Delegierten sich mit industriell verarbeiteten Lebensmitteln und Zahnmedizin-Wortspielen über Wasser halten, bin ich plötzlich schrecklich müde. Ich verspreche, mein Möglichstes zu tun, seine Veranstaltung »Die Rückkehr der Plaque« zu besuchen, dann verabschiede ich mich. Ich habe den Anruf verpasst, aber das macht nichts. Ich mag telefonieren ebenso wenig, wie ich ein »Schwätzchen« im wahren Leben mag.

Ich war nicht immer so. Aber in letzter Zeit fühle ich mich ausgelaugt. Als hätte ich alle Nettigkeit im Behandlungsraum und als Mutter aufgebraucht, sodass jetzt nichts mehr davon übrig ist. Die Folgen von acht Jahren Mutterschaft und fünfzehn Jahren Zahnmedizin. Ganz zu schweigen von Ehe lebenslänglich …

»Entschuldigen Sie«, bitte ich einen großen Mann mit Schnauzbart, der den Zugang zu den heiligen Hallen des Backstage-Bereichs bewacht, wo, wie man mir versichert hat, kostenloses Wi-Fi und »der gute Kaffee« auf mich warten. »Darf ich eintreten?«

»Nur Besucher mit einem VIP-Pass haben hier Zutritt, werte Dame«, informiert er mich.

Ach du meine Güte, jetzt bin ich schon eine »werte Dame«? Oder anders gesagt: Ich habe meine besten Jahre hinter mir …

»Ich habe eines dieser besonderen blauen Namensschilder …« Ich lasse es hoffnungsvoll vor seiner Nase baumeln.

»Rat?« Er runzelt die Stirn und tippt dann mit seinen Wurstfingern auf einem iPad herum. Also auf meiner Liste gibt es keine Mrs Rat …«

»Es soll Ray heißen.«

»Hier steht aber Rat.«

»Ich weiß. Aber der richtige Name ist Ray.«

»Sicher?«

»Ziemlich sicher.«

Einen langen Moment starrt er konzentriert auf meine Brust, vermutlich, um herauszufinden, ob ich die Wahrheit sage, dann tritt er zur Seite, um mich ins Allerheiligste einzulassen. Es riecht stark nach Sandwiches und den Pheromonen einiger anderer »Experten«, die die unterschiedlichsten Rituale praktizieren, die sie durch die nächsten neunzig Minuten bringen sollen.

Eine stark geschminkte Frau in Hosen, die so eng sind, dass sie sich vermutlich eine Blasenentzündung holen wird, stöckelt an mir vorbei. Da wird wohl eine Preiselbeersaft-Infusion nötig …

»Sind Sie …?«, fragt sie und zeigt auf mein Namensschild, während sie versucht, ihre gebotoxte Stirn zu runzeln.

»Das ist ein Schreibfehler. Ich bin Alice Ray. Hi!«

»Ah! Wie schön. Sie nehmen an dem Podium teil, das ich moderieren werde.« Sie klatscht in die Hände, wobei sich ihre Finger nicht berühren.

Merkwürdig …

»Ah, toll.« Sprich mit ihr, ermahne ich mich selbst, sag mehr. Schnell. Unterhalte dich so wie normale Leute. »Ähmmm …« Ich suche fieberhaft nach einem Gesprächsthema. »Ist das da drüben Spritzgebäck?«

Großartig, wie ich die Leute immer mit meinem umwerfenden Charme und meinem Talent für Smalltalk bezaubere …

»Äh, nun, ja. Nehmen Sie sich bitte.«

»Danke, gern.« Ich werde es nicht tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Spritzgebäck zu mir nehme, ist in etwa so hoch wie die, dass ich den Teller, auf dem es liegt, esse.

Ich esse keinen Zucker, zumindest offiziell nicht. Und kein Brot. Keine Kartoffeln. Keine Nudeln. Keinen Reis. Keine Milchprodukte. Oder Transfette. Oder gesättigte Fette. Oder Fleisch. Unsere Eckzähne mögen dafür gemacht sein, Fleisch von den Knochen von Tieren zu reißen, aber ich habe in genug Mundhöhlen geschaut, um mich für den Rest meines Lebens vor dem Geruch von zwischen Zähnen steckendem, verrottendem Fleisch zu ekeln. Außerdem habe ich immer wieder gelesen, dass es die Verdauung träge macht, und für Trägheit habe ich keine Zeit. Egal, in welchem Bereich meines Lebens. Natürlich gibt es den einen oder anderen Aussetzer. Da wäre der Viertelpfünder letzten Monat … aber es war dunkel, und die Kinder waren nicht dabei. Und wenn man es im Auto isst und keiner dabei ist, dann zählt es nicht. Das weiß doch jeder. Das ist meine bevorzugte Art zu essen: mit einer ordentlichen Portion Scham.

»Also gut. Es war schön, Sie kennenzulernen«, sagt die Preiselbeerhose und reißt mich damit aus meinen Gedanken.

»Wunderbar«, antworte ich mit einem Nicken.

Sie legt den Kopf schräg und schürzt die Lippen, als wäre ich eine streunende Katze, die gerade einen toten Vogel ins Haus geschleppt hat. »Und viel Glück, ja? ›Keine Zahnreinigung ohne Airflow‹ läuft noch etwa fünfzehn Minuten, und nach einer kleinen Pinkelpause startet dann unsere Veranstaltung.« Sie tätschelt mir den Arm und stakst von dannen.

»Wunderbar …«, sage ich noch einmal und halte Ausschau nach der einsamsten, dunkelsten Ecke, wo ich möglichst mit niemandem interagieren muss. Ich klemme mich zwischen eine Wand und einen schwarzen Vorhang und beobachte den Herausgeber des Magazins für Zahnheilkunde, wie er sich mit einigen Karateschlägen selbst motiviert, während ein Promizahnarzt, den ich im Morgenmagazin gesehen habe, auf einem Minitrampolin auf und ab springt. Die Referenten von »Neue Trends in der Nebenhöhlenpflege« verlassen gerade die gegenüberliegende Bühne, und ein »Alternativer Zahnmediziner« öffnet den Mund wie ein Vögelchen und legt den Kopf in den Nacken, damit seine winzige Assistentin – Sein Kind? Seine Frau? Seine Kindsfrau? – ihm mit einer Pipette etwas von einem magischen Gebräu einflößen kann.

Business as usual, denke ich, senke den Kopf und hoffe, dass die anderen Referenten mich nicht ansprechen werden. Aber im Grunde ist das hier eine Ehre. Ein Privileg, erinnere ich mich selbst. Ich spreche für die Praxis – und für die Zahnmediziner an der Basis, die in den niedersten Regionen der Mundhygiene praktizieren. Es ist eine Leistung, überhaupt gefragt worden zu sein. All die harte Arbeit – all die Überstunden, die freiwilligen Fortbildungen und das Übernehmen von mehr Verantwortung – für das hier. Ich werde endlich ernst genommen auf meinem Gebiet, sage ich mir.

Und dann erklingt das Titellied von Frozen.

Ich reagiere nicht sofort, denn das Lieblingsspiel meiner Tochter »Welchen Klingelton verpasse ich Mama heute?« bringt es mit sich, dass ich nicht sicher sein kann, aus wessen Handy da Elsa plärrt – letzte Woche waren es noch Little Mix. Aber als der Herausgeber in seinem Luftkampf innehält und der Vögelchenmann herüberstarrt, wird mir klar, dass es nur eine Person gibt, von der dieses Geräusch ausgehen kann: mich.

Mist … Ich angle nach meinem Handy und zupfe eine zermatschte Rosine ab, bevor ich rangehe.

»Hallo?«

»Hi«, sagte eine Stimme, die nach I-Aah aus Winnie Puuh klingt, am anderen Ende der Leitung. »Bin nur ich.«

Es ist immer »nur« er.

»Hi. Meine Podiumsdiskussion fängt gleich an. Ich habe gerade nicht wirklich Zeit zum Reden. Ist alles okay?«

»Ja, ich wollte nur wissen, wann du zurück…«

»Ich komme morgen, so früh wie möglich, zurück. Wie geplant …«

»Es ist nur, die Züge …«

»Ich habe ein Ticket und eine Reservierung.« Wunderbarerweise schaffe ich es, mich um meine Sachen zu kümmern …

»… fahren nicht.«

»Oh.«

»Es gibt Schienenersatzverkehr mit Bussen. Sie haben es bei South East Today gebracht, gleich nach einem Beitrag über Parkverbote in Brent.« Wir leben nicht einmal in der Nähe von Brent, aber mein Mann achtet darauf, dass der Fernseher JEDERZEIT läuft, weil er sonst ja etwas »wirklich Wichtiges« verpassen könnte. Vermutlich etwas, das mit Parken zu tun hat. »Wie dem auch sei«, fährt er fort, »es ist besser, wenn dich jemand heimfährt …«

»Ich komme zurecht, danke.«

»Also wenn du willst, dann rufe ich …«

»Ich weiß, dass ich sie anrufen könnte. Aber das würde ich lieber vermeiden.« Er meint Melissa. Die meiste Zeit kann ich ihr zum Glück aus dem Weg gehen, aber wie Murphys Gesetz es so will, wohnt sie hier in der Gegend. Ich habe aber nicht vor, sie anzurufen. Wir haben seit Monaten kaum miteinander gesprochen, und das Letzte, was ich nach einem zweitägigen zahnmedizinischen Kongress will, ist, ihr zu erörtern, warum das so ist. Oder noch schlimmer – Interesse für ihre aktuelle Obsession zu heucheln. Oder ihre neueste Verschwörungstheorie. Oder ihr neuestes Haustier.

Greg seufzt laut, dann meint er zögerlich: »Also, wenn etwas ist, dann könnte auch ich …«

»Nein, nein, ich komme zurecht.«

»Okay, wenn du dir da sicher bist«, antwortet er – viel zu hastig – und klingt dabei erleichtert.

»Ja, also, hör zu, ich muss jetzt. Hier hüpfen Leute auf Trampolinen herum, ich sollte mich wohl auch irgendwie vorbereiten.«

»Klar …«

»Also gut, dann … bye.«

»Willst du nicht wissen, wie es den Ki…«

Die Preiselbeerhose kommt mit einem verkrampften Lächeln und einem Beanbag in der Hand auf mich zu. Sie tippt auf ihre Uhr, um mich anzutreiben.

»Ich muss …«

Ich will gerade auf das rote Symbol tippen, um das Gespräch zu beenden, als ich ein hastiges »Den Kindern geht es gut, danke, dass du gefragt hast« höre. Damit legt er auf.

Verdammt … ich bin EINSCHRECKLICHERMENSCH.

Ich liebe sie, natürlich liebe ich sie. Obwohl ich seit 2009 nicht mehr länger als bis 5:30 Uhr geschlafen habe …

Ich setze mich selbst auf die Arschloch-Liste und habe plötzlich das dringende Bedürfnis, mich am Kopf zu kratzen. Wenn ich jetzt Läuse von der Tante am Empfang habe, nun, dann ist das Karma, denke ich. Aber dann präsentiert mir Preiselbeerhose all ihre weißen Zähne und versucht, die Brauen zu einem auffordernden »Sollen wir los?« zu heben, bevor sie mich im Polizeigriff abführt. Und dann geht es los.

Nur fürs Protokoll sei erwähnt, dass eine Podiumsdiskussion über Wurzelbehandlungen in etwa so spaßig ist, wie man sich das gemeinhin vorstellt.

Hinterher ist schwer zu sagen, wer erleichterter ist: die Diskussionsteilnehmer oder die Zuschauer.

»Schön, schön …« Die Preiselbeerhose klingt angestrengt, während sie versucht, den Promizahnarzt vor dem Herausgeber des Magazins für Zahnmedizin zu retten und dann zu gehen, ohne dabei von ihrer Hose in zwei Teile gespalten zu werden. »Also dann, Essen?«

Sie zeigt auf mehrere Platten, die dicht mit Kuchen und Sandwiches belegt sind. Hier hinten im Backstage-Bereich ist es heiß und stickig, und obwohl es keine Fenster gibt, hat sich eine alarmierende Anzahl Fliegen eingefunden, die sich gerade auf einer Platte mit Törtchen versammeln, die laut Schildchen »Zahnfreundlich! « sind. Der Promizahnarzt verscheucht eine Schmeißfliege, während eine Mitarbeiterin des Caterings einige weitere mit einem Löffel erschlägt und von der Platte schubst, in dem Glauben, dass niemand es gesehen hat.

Ich habe es gesehen.

Es gibt nichts hier, das ich essen kann. Oder besser: das ich mir erlauben würde zu essen. Also esse ich nichts. Das ist ein Fehler. Denn stattdessen trinke ich. Und schon bald stelle ich fest, dass der warme Weißwein, den sie hier anbieten, gar nicht mehr so schlecht schmeckt, wenn man ein paar Gläser davon intus hat. Dann gibt mir eine Frau mit zu viel Haarspray auf dem Kopf ein pinkfarbenes »Zahnärzte rocken!«-Glas, das an einer Kordel baumelt, die man sich um den Hals hängen kann. Die deutlich größeren Biergläser an Männerbändern sind wohl den männlichen Besuchern vorbehalten, nicht dass ich mir am Ende noch mein kleines Frauenmündchen dran verletze. Aber es kümmert mich nicht. Denn ich habe jetzt stets WEIN zur Hand. Nicht einmal zur »Hand«!, denke ich und bin ganz aufgeregt ob dieses Fortschritts … Freihändig!

Damit wird dann auch das Seminar mit dem Titel »Sag Nein zu Zahnstein« gleich interessanter, und selbst der Loch-im-Hut-Zauberkünstler kommt mir in angetrunkenem Zustand nicht mehr ganz so beschissen vor (also das mit den Tauben … wie MACHT er das nur?). Auch die Preisverleihung – »Der Höhepunkt des zahnmedizinischen Jahres!« – ist deutlich erträglicher als sonst, und ich beginne Klischee-Bingo mit mir selbst zu spielen, indem ich jedes Mal trinke, wenn jemand »setzt ganz neue Maßstäbe«, »Spitzenleistung« oder »hat einhundertzehn Prozent gegeben« sagt. Es ist wie in dieser Reality Show, The Apprentice,stelle ich erstaunt fest, nur dass alle nicht so schicke Frisuren haben.

Schon bald senkt sich der Nebel wie eine tröstende Decke auf mich herab, dämpft meine Sinne und sorgt dafür, dass ich mich noch langsamer – und weicher – als sonst fühle.

Ah, Alkohol, denke ich nun voller Zuneigung. Hallo, alter Freund …

Ich bin weitaus geselliger, wenn ich getrunken habe. Aber nach einer überraschend netten Unterhaltung mit dem Promizahnarzt und einer Frau, die ihre Praxis in Peckham hat, lande ich irgendwann bei einem Typen, der aussieht, als hätte er schon mehrere Urlaube im Wohnmobil hinter sich, und einem anderen, der eindeutig Bronzer – und vermutlich auch Mascara – trägt. Mascaramann legt mir fortwährend die Hand auf den Ellbogen und erzählt mir, er sei Lebensberater.

»Ich bin auf präoperative Visualisierung spezialisiert«, sagt der Typ, der aussieht wie ein junger Simon le Bon, enthusiastisch. »Schließen Sie die Augen, ich werde es Ihnen zeigen.«

Und weil ich übertrieben hilfsbereit, unbeholfen im Umgang mit Menschen und betrunken bin, schließe ich tatsächlich die Augen.

Und wenn ich sie wieder aufmache, bete ich stumm, hoffe ich, dass du nicht deinen Penis rausgeholt hast. Er faselt etwas von »aus dem Becken atmen«, und als ich die Augen einen Spaltbreit öffne, stelle ich fest, dass sein kleiner Freund glücklicherweise noch immer von Hosen verhüllt wird, die aussehen, als wären sie leicht entflammbar. Dafür entdecke ich aber einen weißen Streifen an seinem Finger. So etwas sieht man häufiger bei Veranstaltungen wie dieser: Man streift sich das Namensschild über und den Ehering ab.

Höflich lehne ich sein Angebot ab, die Cocktailkarte auszutesten, aber dann nuschelt er etwas von »sexy Zahnmedizinerinnen«.

Ach du meine Güte …

Das ist a) widerlich, b) eine Beleidigung für meine feministischen Prinzipien und c) widerlich. Niemand, der älter als fünfundzwanzig ist, sollte je das Wort »sexy« in den Mund nehmen. Unter keinen Umständen.

Hastig suche ich in meinem mentalen Rolodex nach einer Ausrede, um so schnell wie möglich von hier verschwinden zu können, aber nach fünf Gläsern freihändigem Wein hat sich meine Denkleistung erheblich zurückgefahren, und als ein großer, attraktiver Mann mit wirklich außerordentlich schönen Zähnen sich einmischt und vorschlägt, »zur Disco« im anderen Raum zu wechseln, stimme ich zu.

»Uff, danke«, wispere ich ihm zu. Obwohl ich mich redlich bemühe, in einer geraden Linie zu laufen, torkele ich leicht. »Sie haben mich vor einer weiteren Demonstration seiner Hypnosekünste gerettet. Und seiner Lebensberaterkünste. Und seinem Ehering-verschwinden-lassen-Zaubertrick …«

Mr Teeth, wie ich ihn in Gedanken wegen seiner schönen Zähne nenne, macht einen Witz darüber, dass man sich auf solchen Events vor der »Pampasgras-Lobby«1 in Acht nehmen muss, und ich lache. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn attraktive Menschen auch noch witzig sind – als hätten sie das gar nicht nötig. Sie haben uns anderen ohnehin schon so viel voraus. Und. So. Schöne. Zähne …

Unter dem Einfluss des Alkohols verschwimmt er vor meinen Augen, verdoppelt sich, überschneidet sich mit sich selbst und wird dann wieder zu einer Person. Das macht es noch herausfordernder, geradeaus zu gehen, aber am Ende schaffen wir es doch.

Im »Partyraum« spielen Roxy Musik – nicht in Persona übrigens, so viel Budget hat man in der Zahnmedizin dann doch nicht –, und es ist ungefähr zu dieser Zeit des Abends, dass mein Glas Shiraz beginnt, mir verschwörerisch zuzuwispern.

Shiraz: »Hey, du! Na, wie wär’s, wenn wir ein wenig das Tanzbein schwingen? Ein bisschen Leben in die Bude bringen?«

Ich: »Nein, geh weg. Du bist betrunken …«

Shiraz (unterbricht mich): »Nein, DU bist betrunken! Vertrau mir: Du bist eine begnadete Tänzerin …«

Ich: »Nein. Ich darf nicht die Kontrolle verlieren. Auf keinen Fall. Selbstbeherrschung ist eine meiner wichtigsten Eigenschaften. Und die Angewohnheit, mich auf Veranstaltungen wie dieser auf dem Klo zu verstecken.«

Shiraz: »Pah! Das ist dein altes Ich. Das laaangweilige Ich, das ständig arbeitet und gestresst ist und seit Wochen nicht gelächelt hat! Das hier ist dein neues, fröhliches Ich!«

Ich: »Ich werde NICHT tanzen …«

Shiraz: »Bullshit!« (Mein Glas Shiraz hat ein ziemlich derbes Mundwerk.)

Ich bin benommen und verwirrt, und die Musik ist laut. Deshalb ist alles, was von diesem Moment an passiert, eigentlich Bryan Ferrys Schuld – und die des Weins. Habe ich schon den Wein erwähnt? Aber was ich »glaube«, dass dann passiert ist:

Mr Teeth nimmt meine Hand, und wir bewegen uns auf den Rand der Tanzfläche zu.Jemand füllt das freihändige Glas um meinen Hals auf, und Mr Teeth organisiert sogar noch einen Strohhalm für mich, sodass ich nur noch den Kopf senken und (quasi) saugen muss, um an meinen Shiraz zu kommen. Das bedeutet natürlich, dass ich den ganzen Wein trinke, bis Mr Teeth anbietet, mir nachzuschenken. Ich nehme dankbar an und trinke weiter. Das wiederholt sich noch mehrere Male, bis ich nichts mehr fühle. Besitze ich noch Zehen?, frage ich mich seltsam distanziert. In jedem Fall habe ich sie seit einer halben Stunde nicht mehr gespürt …Viele weitere Zahnmediziner drängen in den Raum, bis wir dicht zusammengequetscht sind.Und dann … und dann …Ich blicke auf eine Frau hinab, die den gleichen zehn Jahre alten ZARA-Rock trägt wie ich, mit der gleichen zehn Jahre alten Frisur und dem gleichen nervösen Lachen, das ich mir in der letzten Dekade angewöhnt habe (Spoiler: Das BIN ich), und ich schreie sie an: DUBISTGERADEDABEI, EINENMANNZUKÜSSEN, DERDEFINITIVNICHTDEINEHEMANNIST! HÖRAUF! HÖRSOFORTDAMITAUF! DASISTABSOLUTUNDUNBESTREITBARNICHTDERVATERDEINERKINDER! LASSESSEIN!

Doch sie hört nicht auf mich.

Etwa zwanzig Sekunden lang weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Sollte ich schockiert sein? Sollte ich mich schuldig fühlen? Das sollte ich doch. Oder etwa nicht? Sollte ich mich nicht losreißen und mit Tränen in den Augen davonstürmen? Das ist es, was in einem Richard-Curtis-Film passieren würde, oder? Schnell! Jemand sollte nachsehen …

Aber ich bin müde. So müde. Und das sieht mir gar nicht ähnlich. Denn wer will diese Rolle schon haben? Eine verheiratete Mutter mit zwei Kindern, die auf einem zahnmedizinischen Kongress mit einem Fremden herumknutscht?

Und dann denke ich an all die Auseinandersetzungen, die Greg und ich während der letzten zehn Jahre in immer kürzer werdenden Intervallen ausgefochten haben. Auseinandersetzungen darüber, wer mehr tut – ich – und ob der Partner das wertschätzt oder nicht – tut er nicht. Und dann denke ich: War es das jetzt? Geht es immer so weiter? Die nächsten achtzehn Jahre? Oder noch länger? Mit den hohen Haus- und Grundstückspreisen und der wirtschaftlichen Unsicherheit und den Kindern, die ewig bei uns wohnen bleiben – Verdammt seiest du, wirtschaftliche Lage! Und danach können wir uns auf eine wundervolle Zukunft freuen, während der wir uns schweigend in die Augen sehen, uns nichts zu sagen haben und die Stunden zählen, bis wir schlafen gehen können? Ich habe ihm gelobt, bei ihm zu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Aber die Leute leben heutzutage doch ewig, oder?

Ich kann das Engelchen und das Teufelchen auf meinen Schultern förmlich vor mir sehen:

Engelchen – Eine kleine Blonde in einem Metallic-Kleid. Im Prinzip Kylie Minogue: »Ihr könnt euch nicht trennen – das Badezimmer ist doch gerade erst fertig geworden! Im Frühling wollt ihr anbauen; und ihr habt zwei wundervolle Kinder – und du willst doch nicht die Frau sein, die ihre Ehe bei einem zahnmedizinischen Kongress beendet!«

Teufelchen – aka Shiraz: »Papperlapapp … Was du eigentlich willst, ist, dass dir einer den Rock hochschiebt und es dir so richtig besorgt. Das letzte Mal ist ja schon eine ganze Weile her. Das war definitiv noch vor dem Brexit …«

Und dann … nichts mehr.

Als ich wieder zu mir komme, liege ich nackt bis auf mein »Alice Rat«-Namensschild in meinem Zimmer in dem an das Kongresszentrum angeschlossenen Premier Inn. Unter mir eine Überdecke mit verdächtigen Flecken unbekannten Ursprungs. Allem Anschein nach bin ich allein. An den farblich gekennzeichneten Kosmetikartikeln auf dem Nachttisch erkenne ich, dass ich tatsächlich in meinem eigenen Zimmer bin. Abgesehen davon … sieht es nicht gut für mich aus.

Ich fühle mich grauenhaft, und mein Kopf ist so schwer, dass ich ihn kaum vom Kissen heben kann. Stattdessen stemme ich mich auf die Ellbogen hoch und vollführe dann so etwas wie eine Rolle seitwärts, um auf die andere Seite des Bettes zu gelangen, wo es mir schließlich gelingt, mich aufzusetzen. Das Zimmer dreht sich einmal um dreihundertsechzig Grad, und ich beschließe, dass es besser ist, heute nicht zu hoch hinauszuwollen, und lasse mich auf den Boden gleiten. Ich habe einen galligen Geschmack im Mund, und ein vager Geruch nach Selbsthass dringt aus jeder meiner Poren. Ich krieche ins Badezimmer und spritze mir Wasser ins Gesicht. Als ich aufsehe, blicke ich in das Gesicht einer anderen Frau. Ihr Mund ist eine dünne Linie, ihr Teint hat die Färbung von Erbsensuppe, und auf ihrem Kopf sitzt ein Mopp trockener, strähniger Haare. Sie wirkt ausgezehrt – man kann jede ihrer Rippen deutlich sehen –, aber um die Mitte herum wabbelt es, weil sie seit 2009 keine Zeit mehr gefunden hat, zum Sport zu gehen. Und vermutlich auch wegen der mitternächtlichen Süßkram/Buletten-Orgien. Ihre Augen sind zwei schmale, gerötete Schlitze, und sie hat das, was in der Klatschpresse gern als »Weingesicht« bezeichnet wird.

»So fertig will ich niemals in meinem Leben aussehen«, sage ich laut, und die Vogelscheuche im Spiegel ahmt meine Lippenbewegungen nach.

Oooh …

Dieses neue Spiegelbild erkenne ich nicht wieder. Beziehungsweise, ich will es nicht wiedererkennen. Aber in meinem Kopf herrscht Chaos. Ich zwinge mich dazu, tief durchzuatmen, und versuche, mich nicht zu übergeben, als die Luft um mich herum dick wird. Ich drehe die Dusche auf und lasse das Wasser so heiß wie möglich werden, bis der Wasserdampf sich auf den Spiegel legt und mich vor mir selbst rettet. Dann schäle ich das Namensschild von meiner klammen Brust, verfluche die Cellulitis an meinen Oberschenkeln und beginne – fest – mit einem Hotelwaschlappen zu rubbeln, der schon bessere Zeiten gesehen hat.

Sich zu waschen tut gut, denke ich. Richtig gut. Ich sollte mich noch mehr waschen … Ich wünschte, ich könnte das auch mit meinem Inneren tun, begnüge mich aber damit, alle erreichbaren Stellen einer gründlichen Reinigung zu unterziehen. Dann fische ich eine Zahnbürste mit harten Borsten aus meinem Goodie-Bag und schrubbe damit gnadenlos meinen verräterischen Knutschmund, der mich letzte Nacht so hintergangen hat. Kurz muss ich würgen, doch dann beschließe ich, dass es die Sache wert ist, wenn dafür mein Mund sauber wird.

Und dann stellen sich die Schuldgefühle ein.

Bleischwer brechen sie über mich herein, rammen zuerst meine Brust und sinken dann hinab in meinen Bauch, bis ich beschließe, meinen Beinen ihren Willen zu lassen, und wieder auf den kalten Fliesenboden des Badezimmers sinke.

Charlotte und Thomas.

Sieben und fünf Jahre alt.

Lachend. Mit winzigen, verschlafenen Augen am Morgen. Wie sie mit flatternden Morgenmänteln die Treppe herunterpoltern. Wie sie Eier und Toastbrotstreifen essen. Wie ich ihnen das Gesicht wasche, bis sie frisch und rosig aussehen. Oder wie sie, wenn alles nach Plan gelaufen ist, genau jetzt nach zwei Minuten mit den elektrischen Zahnbürsten, die sie zu Weihnachten bekommen haben, nach Minze duften. Sie fehlen mir. Und der Gedanke, dass ich etwas getan haben könnte, das ihnen schaden wird, schmerzt wie ein Stachel im Fleisch. Denn ganz egal, was für Probleme Greg und ich haben, er ist noch immer ihr Dad. Also werde ich mich mit ihm arrangieren müssen. Irgendwie. Besser als bisher.

Als er noch Arbeit hatte, war es einfacher. Er hat sich angestrengt, sich rasiert und manchmal seine Hemden gebügelt. Er wollte nur vorübergehend zu Hause bleiben. »Bis ich was anderes finde«, hat er gesagt. Also übernahm ich mehr Verantwortung in der Praxis und arbeitete länger. Ich wurde befördert, und mit meiner neuen Position kam auch die »Ehre«, bei Veranstaltungen wie dieser sprechen zu dürfen. Greg sagte, er werde sich um die Kinder kümmern und die Gelegenheit nutzen, um mit seinem »Großen Standardwerk zu Stonehenge« zu beginnen, ein Projekt, das er anscheinend schon in Studententagen geplant, dann aber vertagt hatte, weil ihm, nun ja, das Leben dazwischengekommen war. Und so wurde aus dem zusätzlichen Schlafzimmer ein Schrein für Druidentempel, Bilder von Felsformationen und Wissenschaftsjournale. Nur dass er das mit dem »Sich um die Kinder kümmern« jetzt nicht mehr allzu angestrengt verfolgte. Weiterhin bin ich es, die kocht, putzt und sie zur Schule bringt. Er muss sich lediglich daran erinnern, sie von der Tagesmutter abzuholen, bevor er sich wieder aufs Sofa fallen lässt oder in seinem »Arbeitszimmer« auf seinem »Ruhebett« wegpennt. Wobei er Letzteres zunehmend auch nachts nutzt.

Seit Monaten hat er sich für keine Stelle mehr beworben. Und als ich anbot, mal in das Buch reinzulesen – beziehungsweise in die Kapitel, die er schon fertig hatte –, wurde er plötzlich kleinlaut. Er stammelte etwas von wegen »ist besser, es im Ganzen zu lesen«. Und das war es dann.

Deshalb: Ja, ich bin ein schrecklicher Mensch, aber ich plädiere auf mildernde Umstände. Und ich gelange zunehmend zu der Überzeugung, dass der gigantische Kater heute Morgen der erste Teil meiner Strafe ist.

Ich wühle in meiner Tasche nach Schmerztabletten, finde sie und schlucke gleich zwei davon. Im nächsten Moment fällt mir ein, dass es die von der Arbeit mit der großen, fetten Warnung darauf sind: Nur eine pro Tag. ÜBERSCHREITENSIENICHTDIEEMPFOHLENEDOSIS.

Ich versuche, eine davon wieder hochzuwürgen. Oder gleich beide. Was, natürlich, nicht klappt, woraufhin meine Panik und mein Schwindelgefühl sich nur noch weiter steigern.

Schlau. Wirklich ganz schlau … Ich ergehe mich in Selbstvorwürfen, bis mir einfällt, dass ich vielleicht versuchen sollte, etwas zu essen. Normalerweise frühstücke ich nicht, aber ich sage mir, dass dies einer der Tage ist, die nach einer Ausnahme verlangen. Obst? Vielleicht eine halbe Grapefruit?

Im »Restaurant« – einem weiteren Raum ohne Fenster – wimmelt es nur so von Kindern und ihren Eltern, deren Reiseziel der nahe Vergnügungspark ist. Es riecht nach Feuchttüchern und Verzweiflung, und der Lärmpegel ist ohrenbetäubend.

»Araminta? Möchtest du heute Kuhmilch zu deinen Frühstücksflocken? Gibt Mama dir sonst die normale oder die fettreduzierte Milch? Probier das mal, und sag mir, ob es wie sonst schmeckt …«, sagt ein Mann, der ein Jackett und Manschettenknöpfe zu einem Premier-Inn-Frühstücksbüfett trägt, zu einer Zweijährigen. Eine Frau schaufelt so viele Bagels wie nur möglich in eine Handtasche, während eine weitere fünf hart gekochte Eier seziert, den Dotter herausholt und den Rest entsorgt.

Die Menschen sind so lächerlich.

Mehrere Dutzend Löffel prallen klirrend gegen die Innenseiten von Müslischalen, als lieferten sie sich einen Wettbewerb, wer als Erster einen Toast aussprechen darf. Lautstark wird Kindergartenkindern zu der Fähigkeit, eine bestimmte Menge Frühstückskekse zu verdrücken, gratuliert. »Gleich vier, Felix? Guter Junge!2«

Mir explodiert gleich der Kopf, denke ich. Gleich hier und jetzt. Oder ich erleide eine Gehirnblutung oder so etwas … Ich massiere mir die Schläfen. Aber wenigstens habe ich jetzt meine Übelkeit im Griff. Ich klopfe mir innerlich selbst auf die Schulter.

Ich bin fast bei der »Obst-und-Müsli-Theke« angekommen, als es das erste Mal passiert. Wie ein Angelhaken bohrt sich die Übelkeit in meinen Magen und versucht, mir den einzelnen Rohkostriegel, den ich in meiner Tasche aufgetrieben habe, wieder zu entreißen – die einzige feste Nahrung, die ich seit gestern elf Uhr zu mir genommen habe. Mein Kopf pocht weiterhin heftig, während ich die kleinen Schalen beäuge, in denen matschiges Obst in einer trüben Flüssigkeit schwimmt. Zwar würde ich mir gerade lieber den Kopf mit einem Melonenausstecher aushöhlen, aber dann greife ich doch entschlossen nach einer der Schalen: Du schaffst das!

Leider stellt sich heraus, dass ich es nicht schaffe.

Alles kommt hoch – und zwar so schnell, dass ich es nicht aufhalten kann, und mit einer Mächtigkeit, von der ich gar nicht wusste, dass ich dazu fähig bin. Der Spuckschutz der Theke kann es nicht einmal annähernd mit mir aufnehmen und leistet kaum Widerstand. Große Brocken Paleopampe, Magenschleimhaut und Shiraz – zur Hölle mit dir, Shiraz – brechen aus mir hervor und verteilen sich großzügig über Obst, Frühstücksflocken und die Umstehenden.

Ich kann die Schlagzeile förmlich vor mir sehen:

Sturzbetrunkene zweifache Mutter erbricht vor einem Dutzend geschockter Gäste auf Frühstücksbüfett. »Ich bin eine Schande«, gesteht Alice Rat, eine Zahnärztin aus Streatham …

»O mein Gott, es tut mir so leid.« Hastig suche ich nach etwas zum Aufwischen und beginne sogleich, an dem im Gerinnungsprozess befindlichen Erbrochenen auf den Wildlederschuhen des Manschettenknopftypen herumzuwischen. Ich möchte wetten, er bereut es, nicht bei den Frühstücksflocken geblieben zu sein, denke ich mir. Vermutlich bereut er es bitterlich, Araminta ein Fruchtdessert angeboten zu haben …

»Ich bin das Letzte«, murmele ich und schlage dann die Hand vor den Mund, als mir klar wird, dass die Sache noch lange nicht erledigt ist. Da ist noch mehr? Und dann: Jep, da ist noch mehr.

»Ich denke, Sie sollten besser gehen, Madam«, schlägt ein hagerer Mann in einem zu großen Anzug vor, der einen Anstecker mit der Aufschrift »Ich bin für Sie da!« trägt. Ich stimme ihm aus vollem Herzen zu und trete dann die Flucht zu den Aufzügen an, in der Hoffnung, dass ich es bis zu meinem Zimmer schaffe, bevor der Kotz-a-thon in die nächste Runde geht.

Ich hänge gerade über der Keramik meines Badezimmers und halte meine Haare zur Seite, während ich hoffentlich den letzten Rest hervorwürge, als ich eine vertraute Stimme höre.

»Nett hier.«

Nein. Oh. Mein. Gott. Das soll wohl ein Witz sein …

Mit dem Ärmel wische ich mir den Mund ab und drehe mich um.

Eine füllige Brünette in Gummistiefeln lehnt im Türrahmen. Sie hat die Arme verschränkt und riecht nach Landluft und Missbilligung.

»Was tust du hier?«, krächze ich, ordne mein Haar und versuche, irgendwie präsentabel auszusehen. In diesem Moment wird mir klar, dass ich es vorhin so eilig hatte, dass ich unter Umständen vergessen habe, die Tür zu schließen. Besser gesagt, ich habe vergessen, dass die Gratisausgabe der Daily Mail, die man mir in einer durchsichtigen Plastiktüte an die Klinke gehängt hat, dafür sorgen würde, dass die Tür einen Spalt offen bleibt – zur Hölle mit Terrordrohungen und Urlaubsfotos von Helen Mirren!

»Du bist ganz schön unfreundlich«, erklärt mir die kleine, dunkelhaarige Frau.

»Und du bist ganz schön laut.« Ich zucke zusammen, weil mein Kopf wieder heftiger zu pochen beginnt.

»Greg hat mich angerufen.«

Ich erhebe mich auf wackeligen Beinen und bemühe mich sehr, sie nicht in eine Geruchswolke aus Alkohol und Erbrochenem zu hüllen, während sie mich ungefragt in eine energische Umarmung zerrt, bevor sie mir einen Schlag gegen den Arm verpasst, der in ihrer Welt wohl so etwas wie eine angemessene Begrüßung darstellt. In meiner Welt tut er einfach nur verdammt weh. Sie ist knapp eins sechzig groß, hat aber Arme wie ein Metzger und Muskeln wie ein Matrose. Für jemanden, der sich praktisch nur von Sheperd’s Pie und Sponge Pudding ernährt, ist sie überraschend gut in Form. Ihre Umarmung mit darauffolgender Linker raubt mir den Atem, und der intensive Geruch nach Pferd, der sie stets umweht, lässt mich sofort wieder zur Kloschüssel stürmen.

»Freut mich auch, dich zu sehen«, sagt sie, während ich mir – einmal mehr – die Seele aus dem Leib kotze.

Ich mag es nicht, wenn Leute mich in diesem Zustand sehen. Nie. Nicht mal sie. Das weiß sie genau, und ich vermute, dass ein Teil von ihr das hier genießt.

»Tut mir leid«, nuschele ich. »Wie geht es dir?«

Ihr Mundwinkel zuckt. »Besser als dir. Komm, schauen wir, dass wir dich wieder auf die Beine kriegen.«

So sollte es nicht sein … Ich bin die Erwachsene, ich bin diejenige, die sicherstellt, dass jeder auf dem Klo war, bevor wir das Haus verlassen. Ich bin die, die vier Jutetaschen im Auto hat. Immer! Ich sollte diejenige sein, die die Führung übernimmt. Nicht sie …

Als wir uns einigermaßen sicher sind, dass ich mich nicht noch mal übergeben muss – beziehungsweise nichts mehr in mir habe, das ich erbrechen könnte, abgesehen von meinen Nieren vielleicht –, sagt sie zu mir, ich solle packen, damit wir »loskönnen«.

»Ich kann nicht weg!«, sage ich zu ihr. »Der Kongress dauert noch einen weiteren Tag. Ich soll bei den Themen ›Gegen die Kuchenmanie‹ und ›Atemberaubend: Mundgeruch den Stinkefinger zeigen‹ reden …« Ich höre mich diese Worte laut aussprechen, und mir wird klar, dass ich auf keinen Fall den Vormittag in einem stickigen Raum inmitten von Zahnmedizinern verbringen kann. »Okay, ja, vielleicht eher nicht. Aber du brauchst mich nicht fahren. Ich nehme einfach die Bahn.«

»Die fährt erst morgen wieder. Der Betrieb ist noch den ganzen Tag eingestellt.«

Verdammt noch mal. Das hatte ich ja ganz vergessen bei all dem freihändigen Wein, Mr Teeth und dem … O Gott, Mr Teeth …

»Nun, du hast Glück«, fährt sie fort, »ich wollte ohnehin in den Süden runter.« Sie sagt immer »in den Sünden runter«, als hätte ich unsere nördlichen Wurzeln verraten. Das habe ich nicht: Wir stammen aus Leamington Spa.

Und das ist Melissa. Meine Schwester.

»Ich treffe mich mit einem Mann wegen eines Hundes«, fährt sie fort. Und ich zweifle keine Sekunde daran, dass sie das wortwörtlich meint. »Also, was ist letzte Nacht passiert? Hast du dich allein betrunken?«

»Nein«, sage ich etwa zu schnell, »mit einem Freund.«

»Heißt dein Freund Tequila?«

»Nein«, fauche ich und füge dann deutlich leiser hinzu: »Shiraz …«

Ein leises Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht, und ihre Grübchen zeigen sich.

»Was?«

»Was?« Sie macht sich über mich lustig und sieht dabei so unschuldig aus wie ein Botticelli-Engel. »Übrigens«, meint sie, »hast du dein Shirt verkehrt herum an und Karottenbröckchen dort, wo dein Dekolleté sein sollte.« Sie weist auf ihren eigenen imposanten Vorbau, um meine Defizite in diesem Bereich noch einmal hervorzuheben.

»O verdammt!« Ich beginne, Bröckchen von etwas Undefinierbarem aus meinem Dekolleté zu klauben. »Ich habe nur einen klitzekleinen Kater, mehr nicht.«

»Ach ja? Weil der Mann an der Rezeption meinte, er wäre mir ›sehr verbunden‹, wenn ich die ›Verrückte aus 204 mitnähme‹, und deine Augenringe erzählen eine ganz andere Geschichte. Sie sagen« – sie spricht plötzlich mit ganz hoher Stimme – »›O hi! Mein Name ist Alice, und ich arbeite rund um die Uhr, und möglicherweise stehe ich kurz davor, den Verstand zu verlieren …‹«

»Das sagen meine Augen?«

»Das sagen sie.« Sie nickt, als wolle sie darauf hinweisen, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn meine Augen meinen derzeitigen geistigen Zustand verraten. Wäre ich ein Foto, würde sie mir jetzt einen Schnurrbart und ein Monokel malen … Ich kneife mich in den Nasenrücken und bin mir nicht sicher, ob ich krank werde oder weinen muss. »Hör zu«, fährt sie fort, »wie wäre es, wenn du dich jetzt anziehst und mit deiner Lebenskrise wartest, bis wir im Auto sitzen? Die Parkgebühren hier sind nicht von dieser Welt …«

Ich fühle mich zu mies, um ihr zu widersprechen, also tausche ich meine vollgekotzten Kleider gegen mein einziges anderes Outfit, das zehn Jahre alte Kostüm von gestern Abend, aus. Danach lege ich so viel Make-up auf, wie es mir schicklich erscheint, und frage dann in einem Moment des Wahnsinns Melissa, ob ich annehmbar aussehe.

»Du siehst aus, als würdest du gleich sagen: ›Wie auch Sie mit Immobilien reich werden …‹«, erklärt sie mir mit einer typisch amerikanischen Infomercial-Stimme.

»Vielen Dank. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser, wenn ich nach unten gehe und mich der Welt stelle«, murmele ich. Wenigstens habe ich noch nicht angefangen, mich in der »Ich habe aufgegeben«-Abteilung mit Thermowesten und elastischen Taillenbündchen einzudecken. Wer ist gestorben und hat sie zur Generalbeauftragten für Mode gemacht?

Ich packe meine sorgsam angeordneten Kosmetika ein und stecke die beschmutzten Kleider in eine der kostenlosen Duschhauben aus dem Bad, um Kreuzkontamination mit den anderen Sachen in meiner Reisetasche zu vermeiden. Nachdem ich mein Päckchen der Schande sicherheitshalber auch noch in ein paar Lagen Kosmetiktücher eingewickelt habe, ziehe ich den Reißverschluss der Tasche zu und verlasse das Zimmer.

Ich vermeide jeglichen Augenkontakt, bis mein »Walk of Shame« endlich in der Tiefgarage endet. Ich werde zu einem ehemals weißen Pick-up geführt, der offenbar mein Streitwagen sein wird, und räume erst einmal Bonbonpapiere, alte Zeitungen – »die Hunde fahren gern vorn mit« – und eine angebissene Pastete vom Beifahrersitz.

»O Gott, das stinkt …« Angeekelt weiche ich zurück.

»Lecker. Es riecht unglaublich lecker, meinst du!«, sagt sie.

»… nach Diabetes Typ zwei …«, murmele ich.

»Gib mir das bitte. Man darf nichts verkommen lassen.« Sie stopft sich die Fleischpastete in den Mund. »Was?«

»Nichts. Du siehst … nun …«

»Danke. Das ist meine Trennungs-Rachegedanken-Figur«, nuschelt sie durch einen Mundvoll Blätterteig. »Ich fresse wie Elvis nach dem Ramadan.«

Ich nicke, als würde das alles erklären. Ich frage sie nicht mehr nach ihrem Liebesleben. Ich gehe einfach davon aus, dass sie es mir erzählen wird, wenn es jemand Wichtigen in ihrem Leben gibt. Wenn es jemand Wichtigen in ihrem Leben gibt, wird sie es allen erzählen. Also gehe ich davon aus, dass die Rachegedanken einem kleinen Techtelmechtel gelten, das die Hunde nicht mit der angebrachten Verehrung behandelt hat oder allergisch gegen das Pferd war. Oder die »Haushasen«. Mich schaudert bei dem Gedanken. (»Wusstest du, dass Hasen ihren eigenen Kot fressen?«, habe ich ihr einmal erzählt, nachdem ich einen Artikel darüber im Netz gelesen hatte.3 Sie sagte nur: »Und?«)

Melissa legt einen Arm hinter die Kopfstütze des Beifahrersitzes, und wir ruckeln rückwärts los. Als wir uns vor der Ausfahrt in den Verkehr einreihen, fällt mir auf, dass sie mich ansieht. Genau ansieht.

»Was? Warum starrst du so?«

»Geht es dir gut?«

»Ja!« Meine Stimme klingt schrill. »Mir geht’s super. Total super!«

Damit ist die Unterhaltung beendet, und wir blinzeln erst einmal gegen das Licht an. Ich patsche auf meine Tasche, bis ich meine Sonnenbrille ertasten kann – ein riesiges fliegenaugenähnliches Ding, das zum Glück die Hälfte meines Gesichts bedeckt, gleichzeitig aber auch aussieht, als würde ich hastig den Ort eines Verbrechens verlassen, um den Paparazzi zu entkommen. Ich hätte in dem verdreckten weißen Pick-up nicht deplatzierter wirken können.

»Ist recht hell, nicht wahr, Jackie O?«, sagt Melissa. Laut.

Meine Antwort ist lediglich ein Wimmern.

Das dumpfe Dröhnen, durchsetzt von einem hohen Trillern, das ich für das Geräusch des alten Motors gehalten habe, wird klarer, als wir die mehrstöckige Tiefgarage verlassen, und entpuppt sich als niemand anderes als Celine Dion.

Melissa versichert mir, dass sie das nicht bewusst hört. »Lokale Radiostation.« Sie weist mit dem Kopf in Richtung Radio, als wir anhalten und wieder losfahren und uns dann ruckelnd einen Weg durch die verstopften Straßen der Stadt bahnen. Die vielen Autos und das allgegenwärtige Hupen tragen nicht gerade dazu bei, meinen Kater zu lindern. Ich hole mein Handy heraus, und mir wird klar, dass ich nicht mehr darauf geschaut habe, seit ich nüchtern genug war, mich daran zu erinnern, dass ich ein Handy besitze.

Es ist ausgeschaltet. Aus! Ich mache mein Handy sonst nie aus. Nie. Mich schaudert, und ich halte den winzigen Einschaltknopf gedrückt und warte darauf, dass das schwarze Apple-Icon auf weißem Hintergrund erscheint. Mit fahrigen Fingern gebe ich mein Passwort ein, und mein Herz wird bei jeder Meldung eines verpassten Anrufs schwerer.

Ping!

Ping!

Ping-ping-ping-ping-ping!

Eine weitere Flut von Benachrichtigungen bricht über mich herein und informiert mich über Sprachnachrichten.

»Sie haben … ZWÖLF … neue … Nachrichten. Erste Nachricht, gestern, sechzehn Uhr sechzehn …«

Neeeeeeiiiiiinnn …

Das ist der Haken daran, wenn man sich zu jemandem macht, der immer die Kontrolle über alles hat, jemandem, auf den die Leute sich verlassen können: Irgendwann verlassen sie sich immer auf einen, man wird geradezu unentbehrlich. Und wenn es dann doch mal vorkommt, dass nicht alles ganz nach Plan läuft oder man, zum Beispiel, auf einem zahnmedizinischen Kongress ganz plötzlich spurlos verschwindet, dann fällt es den Leuten auf. Hätte ich einen Mann geheiratet, der weiß, wo der Staubsauger steht, und sich in einem Vorratsfach zurechtfindet, hätte ich wohl nicht schon heute Morgen drei Anrufe von zu Hause gehabt. Hätte ich in der Arbeit mehr an andere delegiert, dann, da bin ich ziemlich sicher, hätten sich um die neun Memos aus der Praxis auch andere Kollegen kümmern können – wenn auch mit einem geringen Qualitätsstandard. Aber so, wie die Dinge liegen, kommen sie eben zu mir. Alle.

Ich drücke auf den roten Knopf, weil ich noch nicht bereit für den Ansturm bin. Normalerweise habe ich etwa ein bis zwei Tage, um mich von den Vorträgen zu erholen, die man offenbar als Vollprofi im zahnmedizinischen Bereich zu halten hat. Normalerweise verbringe ich die ersten vierundzwanzig Stunden nach einer Arbeitswoche in weitgehender Stille damit, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen – dabei ignoriere ich meinen Gatten und tausche lediglich ein paar Worte mit meinen teenagermäßig einsilbigen Kindern. Bis Montag habe ich dann meine Energiereserven wieder aufgeladen und kann mich einer weiteren Woche zwischenmenschlicher Kommunikation stellen. Aber heute ist erst Samstag. Ich habe meine »Rede«-Quote gestern mehr als erfüllt, und meine Batterie ist leer bis auf eine bebende, mir die Luft abschnürende Panik. Kurz gesagt: Ich bin überfordert.

Wenn sie wollen, dass ich heute einspringe, dann können sie mich mal, denke ich und reibe mir die Schläfen. Wenn Mark wieder Rückenschmerzen hat, dann ist das sein Problem. Ich kann nicht für ihn einspringen. Ich bin nicht in der Verfassung, heute Patienten Shiraz ins Gesicht zu atmen …

Wenn es was Wichtiges gibt, können sie mir eine Textnachricht schreiben. Oder eine E-Mail. Oder ein Flugzeug mit einem Banner schicken. Egal was, nur nichts, für das Sprechen notwendig ist …

Ich überprüfe meinen Posteingang und beantworte so viele Arbeitsmails, wie ich kann, um mich ein wenig nützlicher zu fühlen und mir selbst zu versichern, dass ich mein Leben zumindest einigermaßen unter Kontrolle habe. Unglücklicherweise wird damit das Rumoren in meinem Magen wieder zum Leben erweckt.

Na wunderbar, jetzt habe ich nicht nur einen Kater, sondern auch noch die Reisekrankheit …

Ich kurbele das altmodische Fenster runter, um ein wenig gar nicht mal so frische Stadtluft einzuatmen, während Celine Dions »Think Twice« langsam verklingt. Auf voller Lautstärke.

»Darf ich?« Ich zeige auf das Autoradio. »Mir geht es nicht gut.«

»Ach ne …«

»Ich meine, könnten wir vielleicht etwas weniger Schrilles hören?«

»Wir haben die Auswahl zwischen Celine, Ronan Keating und UB40.«

»Oder vielleicht auch ›nichts‹?«

»Nö.« Sie schüttelt den Kopf und verpasst dem alten Radio ein paar Schläge mit dem Handballen, bis UB40 erklingt. »Der Ausschaltknopf ist kaputt, und man hat nur die Wahl zwischen den lokalen Sendern.«

»Und woher weißt du, was sie spielen?«

Sie sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Es ist immer Celine Dion, Ronan Keating oder UB40.«

»Oh.«

»Nicht jeder hat digitales …«

Meine Antwort besteht aus einem spontanen Niesanfall, ausgelöst von den Tierhaaren im Auto. Meine Augen beginnen zu brennen, mein Atem wird flach, und ich weiß nicht genau, ob ich gleich ersticken oder spontan in Flammen aufgehen werde. Vielleicht auch beides? Ich bin froh, dass die Sonnenbrille meine zunehmend geröteten Augen verdeckt, und im nächsten Moment erwacht mein Handy wieder zum Leben.

Ach, fick dich, Elsa!

Ich sehe auf dem Display, dass es jemand aus der Arbeit ist, und stelle das Handy schnell auf lautlos.

Ich fühle mich ohnehin schon schuldig, weil ich nicht wie versprochen gestern nach der Podiumsdiskussion nach dem Rechten gefragt habe. Aber im Ernst? An einem Samstag? Wetten, das war Steve, der Manager der Praxis. Leg dir ein Privatleben zu, Steve …

Ein dritter Anruf von einer Nummer, die ich nicht kenne.

Im ersten Moment befürchte ich, er könnte es sein. Nicht Steve, sondern er. Mr Teeth.

Ich habe ihm meine Nummer gar nicht gegeben. Oder doch? Wie alt bin ich eigentlich? Sechzehn? Wobei, als ich sechzehn war, waren Handys noch nicht einmal wirklich erfunden, also wären es Melissa oder Dad gewesen, die den Festnetzanruf entgegengenommen hätten. Ich winde mich innerlich bei der Erinnerung – sowohl an letzte Nacht als auch an die unangenehmen Jahre, als jeder darauf lauerte, dass ich mich endlich für Jungs interessiere. Kein Wunder, dass ich so keusch geblieben war, bis ich von zu Hause auszog.

Nach ein paarmal Klingeln gibt der Anrufer auf, und ich atme erleichtert tief durch.

Bestimmt war das Steve. Vermutlich hat er es vom Handy seiner Frau aus probiert. Oder auf seinem Privathandy, von dem wir nichts wissen dürfen, weil er darauf garantiert niemals Tinder installiert hätte. Dabei hat Beverly von der Rezeption ihn letzte Woche mindestens zweimal dabei ertappt, wie er nach rechts gewischt hat …

Doch dann erscheint die Nummer wieder auf dem Display, und ich drücke auf »Gespräch beenden«, während eiskalte Panik mich durchströmt – nicht nur habe ich letzte Nacht einen elementaren Fehler begangen, es könnte sein, dass dieser Fehler mich nun verfolgt. Sogar … bis nach Hause.

Bitte mach, dass er keine Textnachricht schreibt, bete ich zu welcher Gottheit auch immer, denn im Grunde habe ich seit Mitte der Neunziger aufgehört an … na ja, irgendwas … zu glauben.

Ich rufe meine Nachrichten auf und werde noch panischer, als ich die vertrauten drei Pünktchen sehe, die andeuten, dass mir gerade jemand schreibt.

Er schreibt etwas …

Bist du okay? Mehr nicht. Ich blicke in die Ferne, um die aufsteigende Übelkeit zu mindern, ehe ich wieder auf das Display sehe und die mysteriöse Nummer betrachte.

Wer ist da?, schreibe ich zurück.

Nichts.

Dann tauchen die drei Pünktchen wieder auf und hören gar nicht mehr auf, unheilvoll zu pulsieren. Erneut nehme ich mir eine Pause, um den Blick in die Ferne zu richten und die aufsteigende Galle wieder nach unten zu drängen, ehe ich auf das Display schaue.

Er schreibt immer noch? Das kann nichts Gutes bedeuten, denke ich. Aber dann hört es auf.

Er hat aufgegeben. Und ich habe meinen Seelenfrieden zurückbekommen. Na ja, zumindest so viel Seelenfrieden, wie man als zweifache, verheiratete Mutter, die gerade etwas schrecklich Dummes getan hat, haben kann.

An der nächsten Ampel bemerkt Melissa, dass ich nicht mehr auf mein Handy starre, und verpasst mir einen aufmunternden Schlag gegen das Handgelenk, der mal eben meinen halben Arm taub werden lässt, und sagt, ich könne mich an den Törtchen im Handschuhfach bedienen. In ihrer Welt ist das ein Zeichen der Zuneigung.

»Nein danke.«

»Möglicherweise sind auch noch schottische Eier drin, falls du die lieber magst?«

»Ich habe keinen Hunger, aber danke.«

»Selbst schuld«, murmelt sie. »Übrigens hast du noch ein bisschen Erbrochenes am Hals.«

Na wunderbar …

»Nun, und du hast noch Hackfleisch von der Pastete an der Wange«, antworte ich. Es ist nur ein schwacher Sieg. Melissa schert sich vermutlich nicht darum, dass sie irgendwo Fleisch kleben hat. Wahrscheinlich denkt sie, dass sie damit in ihrem großen Truck exzentrisch und ausgeflippt wirkt. Während ich eine Zahnärztin bin. Die Kotze am … Ich lege eine Hand auf mein Schlüsselbein und übe Druck aus, um das unangenehme Gefühl zu lindern.

»Was ist?«

»Nichts«, bringe ich mit schwacher Stimme hervor. »Es ist nur … mir ist nur etwas eng in der Brust.«

»Hast du bei deinem BH die falschen Häkchen erwischt? Das kenne ich.«

»Nein, mit meinem BH ist alles in Ordnung.« Ich sage nichts von den Herzrhythmusstörungen, die ich in den letzten zwei Jahren immer mal wieder hatte. Die offenbar nicht normal für eine Frau in ihren Dreißigern sind. Sagte der männliche Arzt in seinen Fünfzigern. Ihn möchte ich mal sehen, wenn er nach fünf Stunden Schlaf pünktlich zwei Kinder mit angezogenen Schuhen aus dem Haus haben soll, um dann nach einer 16-Stunden-Schicht neben einem Mann ins Bett zu fallen, der Stonehenge aufregender findet als seine Ehefrau. Und dann sehen wir mal, wessen Herz Belastungen ausgesetzt ist …

Ich bekomme einen weiteren Niesanfall und bin mir sicher, dass mein Inneres sich gleich explosionsartig nach außen kehren wird. Schon wieder. Entweder das, oder ich verfalle in eine dieser Panikattacken, die sich anfühlen, als würde ich gleichzeitig fallen und ertrinken.

Ich habe keine Zeit für so was …

In meinem Terminplan – einer scrollbaren Tabelle mit farblichen Kennzeichnungen, die jeden nur denkbaren Aspekt des modernen Lebens abdeckt – ist kein Feld, in dem steht: Schieß dir selbst ins Knie, indem du dich betrinkst und auf die Hilfe deiner kleinen Schwestern angewiesen bist. Ich habe Dinge zu erledigen. Die Kinder müssen zum Schwimmen. Was Greg sicher vergessen hat …