19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Er ist Musiker, plant eine neue CD und steht kurz davor, nach Schweden zu fahren, um dort in aller Ruhe an den Texten zu arbeiten, als der Anruf kommt. Eine Frau nennt den Namen seiner Mutter, stellt sich vor als die Tochter von Oskar Maier. Der arme Angerufene versteht nur noch Bahnhof, der Name Oskar Maier ist ihm jedoch durchaus bekannt. Wir ahnen es schon: Ein Packen Briefe verrät dem Sohn, dass seine Mutter mit dem jungen Deutschen Oskar Maier eine Liebesbeziehung hatte, bis der Krieg kam. Mit seinem neuen Wissen versucht der Sohn sich dieser unbekannten Mutter zu nähern, sich ein Bild von der Lage damals zu machen. Was wäre gewesen, wenn der Krieg nicht gekommen wäre? Die beiden hätten geheiratet, so viele Millionen wären nicht gestorben – aber er selbst wäre nie geboren worden. Fragen bleiben: Warum hat die Mutter plötzlich aufgehört zu schreiben? Und warum ist Oskar nie wieder nach Norwegen gekommen? Ein ungewöhnlicher Roman – die Verbindung zwischen heute und damals, zwischen dem Alltag des Ich-Erzählers und den Geschehnissen von 1939 macht die Vergangenheit greifbar, bunt und lebendig – denn Levi Henriksen, viele werden es schon wissen, kann wirklich schreiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Ähnliche

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Glossar

Levi Henriksen, geboren 1964, ist Autor, Journalist und Musiker. Sein Debütroman Bleich wie der Schnee (Droemer Knaur 2005) wurde von Norwegens Buchhändler: innen zum Lieblingsbuch des Jahres gewählt. Mit seinen schrägen Kurzgeschichten zur Weihnachtszeit feiert er seit Jahren Triumphe. Home for Christmas (btb 2011) wurde vom norwegischen Kult-Regisseur Bent Hamer verfilmt. Zuletzt erschienen Astrids Plan vom großen Glück (dtv 2014) und Wer die Goldkehlchen stört (btb 2018).

Gabriele Haefs ist eine der bekanntesten Übersetzerinnen Deutschlands (u. a. von Jostein Gaarder, Camilla Grebe, Anne Holt, Máirtín Ó Cadhain). Auszeichnungen u. a.: Gustav-Heinemann-Friedenspreis, Sonderpreis des Dt. Jugendliteraturpreises für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, Königlich-Norwegischer Verdienstorden.

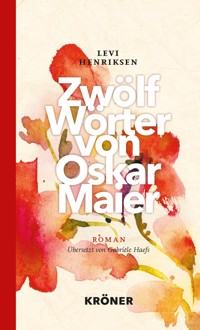

Levi Henriksen

Zwölf Wörter von Oskar Maier

Roman

Übersetzt und mit Anmerkungen von Gabriele Haefs

1. Auflage, Stuttgart, Kröner 2023

ISBN DRUCK: 978-3-520-62801-5

ISBN E-BOOK: 978-3-520-62891-6

Originaltitel: Tolv ord fra Oskar Maier

Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS 2021 [All rights reserved.]

Diese Übersetzung wurde publiziert mithilfe der finanziellen Unterstützung durch

Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić

Unter Verwendung eines Fotos von Polina Katritch, shutterstock.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2023 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt

»All our history becomes fiction, eventually.«

SUGARTREE – BOB WALKENHORST

Für Elisabeth, Leah, Hermann, Gerd, Turid und Thorbjørn

1

Der Morgen graut. Bald wird das Telefon klingeln, und eine Stimme, die ich noch nie gehört habe, wird mir erzählen, dass Mama nicht nur die große Liebe eines deutschen Soldaten war, sondern dass sie ihm noch dazu während des Krieges das Leben gerettet hat. Während sie mit Papa verheiratet war. Nichts ist also zufällig, und eine Zeit ist festgesetzt für alles, was passiert. Denn wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich aufwache und dann so ungefähr als Erstes an Garmisch-Partenkirchen denke? Ehe die Nacht kommen kann, wird dieser Name, den Mama unter ein Bild in einem alten Fotoalbum geschrieben hat, in meinem Leben eine ganz neue Bedeutung erlangen.

Der Schlaf braucht Zeit, um aus meinem Körper zu gleiten, und ich befinde mich in einer Art mentalem Niemandsland, wo nun auch ich Zeit brauche, um aus dem Abgrund, den die Nacht in mir geöffnet hat, hoch- und wegzuklettern. Beziehungsweise, es ist eher wie ein Kinosaal, in dem ununterbrochen ein Film läuft. Meine Träume waren immer wie eine Mischung aus Klassikern und modernen Kunstfilmen. Letztere haben mich manchmal glauben lassen, dass ich gerade den Verstand verliere. Mein Gehirn erfindet im Schlaf Menschen und versetzt mich in absolut absurde Situationen.

An diesem Morgen träume ich von einem Skispringer, nicht mein Vater oder irgendeiner, der heute lebt, sondern von einem namenlosen Springer, der die Schanze hinunterschwebt. Das erinnert mich an die Vierschanzentournee und an den letzten norwegischen Springer, der in Garmisch-Partenkirchen einen Sieg errungen hat.

Ich bin wieder in Kongsvinger, meiner Heimatstadt, und das Zimmer, in dem ich aufwache, gleicht einer Landkarte. Die Risse in den weißen Platten unter der Zimmerdecke sind wie Hauptstraßen, Landstraßen und Nebenstraßen durch das Flachland, und in den ungestrichenen Bodenbrettern zeichnet sich eine Hauptstraße ab, vom Doppelbett zum deckenhohen Kleiderschrank und weiter über die Türschwelle, die wie eine Landesgrenze vor dem Wohnzimmer liegt. Das Bett ist aus Ebenholz, die brusthohe Kommode aus einer massiven Holzart, die ich nicht kenne. Als ich den Sessel, auf dem ich abends meine Kleider ablege, verschieben wollte, musste ich die Schulter dagegen stemmen. Ich habe hier schon oft übernachtet, hatte die Wohnung aber nie für mich allein. Vielleicht werden die Sinneseindrücke deshalb so viel stärker. Die Geräusche im Haus während der Nacht, der undefinierbare Geruch nach Altem, den selbst häufiges Auslüften nicht ganz vertreiben konnte.

Ich habe zu Hause Zuflucht gesucht, weil ich ein letztes Mal allein auf Reisen gehen werde. Ich nenne es die Lachspest des Menschen, dass wir niemals aufhören, den Ort, an dem wir aufgewachsen sind, als zu Hause zu bezeichnen. Für mich ist es zudem ein Paradox, denn das, was ich zu Hause genannt habe, noch fünfundzwanzig Jahre, nachdem ich von dort weggegangen war, gibt es nicht mehr. Ich habe mein Elternhaus vor vier Jahren abgefackelt, und seither war ich nicht mehr in Skogli. Die ersten Wochen nach dem Brand habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, verhaftet oder wenigstens vernommen zu werden, aber die Polizei ließ sich nicht blicken. Das Haus stand leer und war nicht versichert, von Betrug konnte also keine Rede sein; Menschenleben waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Eigentlich habe ich dem neuen Besitzer einen Gefallen getan, denn das Grundstück, das zu übernehmen ich meinem Vater auf seinem Sterbebett versprochen hatte, wäre doch zur Kiesgrube ausgebaggert worden. Rein moralisch gesehen war die Sache für mich und für den neuen Besitzer also nur von Vorteil. Indem ich alles abgefackelt hatte, hatte ich eine Möglichkeit gefunden, das zu halten, was ich meinem Vater versprochen hatte. Keine anderen Menschen sollten jemals in den Räumen wohnen dürfen, die er errichtet hatte, in unseren Erinnerungen.

Ich weiß, dass getuschelt wurde, ich sei es gewesen, aber es war immer schon so, dass das, worüber man in Skogli untereinander redet, nicht unbedingt in Kongsvinger wiederholt wird, und schon gar nicht, wenn jemand von der Obrigkeit anwesend ist. Der Einzige, der wusste, dass ich vor dem Brand in meinem Elternhaus gewohnt hatte, außer meiner Frau, war Papas bester Freund, Sigsten, und der hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als mich zu verpfeifen. Und jetzt kann er übrigens niemanden mehr verpfeifen.

Ich stehe aus dem Bett auf, gehe in die Küche und schalte die Kaffeemaschine ein.

Etwas vom Besten an Kongsvinger ist, dass du Zeit hast, dich an den Gedanken zu gewöhnen, dass hier eine Stadt liegt, wenn du angefahren kommst. Du biegst nicht plötzlich um die Kurve, und dann ist sie da. Und egal, aus welcher Himmelsrichtung du kommst, immer siehst du die Festung beschützerisch oben auf der Anhöhe thronen. Als zorniger junger Mann war ich blind dafür. Ich sah nur die Wege, die aus der Stadt hinausführten, und ich dachte nie daran, dass dieselben Straßen auch nach Kongsvinger hineinführten. Die Stadt ist ein Knotenpunkt, und die Hauptverkehrsadern hier in der Gegend folgen fast alle der Biegung der Glomma. Wenn du aus Oslo kommst und nach Schweden willst, musst du durch Kongsvinger. Ich habe mich oft gefragt, ob die vielen Verteilerkreise angelegt wurden, um dieses Durchfahren zu verlangsamen. Vielleicht hofften die Stadtplaner, dass die Leute dieses Slalomfahren so satt bekommen würden, dass sie einfach die nächste Parklücke ansteuerten und sich bedingungslos der Stadt, der Festung, den Holzhäusern und dem Fluss hingäben.

Das ist genau das, was ich brauche, ehe ich anfange, Lieder für mein allerletztes Album zu machen. Mich mental auf null zu stellen, gleichsam an den Straßenrand zu fahren und der Umgebung Zeit geben, sich in mir niederzulassen. Vor meinen letzten Alben bin ich vom Tourbus geradewegs in mein Arbeitszimmer gegangen, um zu schreiben. Jetzt muss ich es anders machen, ganz alleine sein. Die Kinder sind längst von zu Hause ausgezogen, und obwohl meine Frau mir immer Raum gegeben hat, ist zu Hause etwas, das mich stört. Und sei es nur meine eigene Vorstellung davon, welche Verpflichtungen ich als Mann im eigenen Haus habe. Deshalb habe ich mir die Wohnung von Pal geliehen, dem Schlagzeuger in meiner ersten echten Band, der gerade in Australien ist. Seine Wohnung liegt gegenüber dem ältesten Hotel der Stadt, nicht weit von dem Ort, wo wir unseren Proberaum hatten. Ich bin seit einer guten Woche hier, und mir bleiben noch vier Tage, ehe ich weitermuss. Etwas zu haben, was du verlassen kannst, und sei es auch nur das Gefühl, wer du früher einmal warst, war immer eine gute Basis, um in Schreibmodus zu kommen.

Die Tür des Küchenschranks quietscht aus Protest, als ich sie aufschiebe, um mir einen Becher für den ersten Kaffee des Tages zu holen. Wie immer gibt mir der Duft von frischaufgebrühtem Kaffee das Gefühl, dass dieser Tag mir gehört. Ich gehe ins Wohnzimmer und öffne das Fenster, um die auf den Bahngleisen vorüberrollenden Güterwaggons hereinzulassen. Die Funken an der Oberleitung, den Brandgeruch nach Aufbruch, den kreischenden Gesang der Räder auf den Schienen und die fast unmerklichen Erschütterungen in der Wohnung. Blaue Waggons von DFDS, weiße von Nor-Cargo und graue von Maersk.

Mama hatte immer Bibelverse in einer schwarzen Schüssel auf dem Küchentisch, kleine Zettel in unterschiedlichen Farben. Das Wort zum Tag. Das GPS der Seele. Mannakörner. Nenn es, wie du willst. Eine Anleitung für alle, die glauben, und Mama glaubte wirklich, dass nichts zufällig war. Jeden Tag zog sie einen neuen Vers aus der Schüssel, und manchmal notierte sie die Worte, die sie erhielt, am Rand oder auf den leeren Seiten vorn in der Bibel; 2. Kor. 6:2, Sprüche 17:6, Jesaja 45:5 – 6 wurde hingekritzelt, als sei das ein geheimer Code zwischen ihr und Gott. In einigen Fällen notierte sie in Blöcken. Die Überschriften »Ehe und Hurerei«, »Jerusalem« und »Den Armen geben« sammelten alle eine ganze Reihe von Bibelversen unter sich. Mama fand immer Worte, auf die sie sich stützen konnte, und ich wünschte, bei mir wäre es genauso. Dass jeder Tag seine eigene Gebrauchsanweisung mit sich brächte, dass die Worte leicht zu mir kämen.

Die Gibson steht neben meinem Koffer vor dem Bücherregal. Ich fahre mit den Fingern über die Saiten, aber die Gitarre bleibt im Ständer, während das Geräusch von dem der Eisenbahnlinie verzerrt wird. Am Freitag werde ich den Güterwaggons in Richtung Schweden folgen. Dort werde ich dann wirklich mit dem Liederschreiben anfangen. Mein letztes Album soll mein bestes werden.

Die Vorstellung, Schweden durch ein Zugfenster zu sehen, setzt in mir einen Rhythmus frei. Die Idee zu einer Melodie. Etwas Monotones mit wenigen Akkorden. Ich strecke gerade die Hand nach der Gitarre aus, als das Telefon klingelt, und weil ich eine Entscheidung über die letzten Studiomusiker für die Aufnahmen erwarte, mache ich etwas, das ich sonst niemals tue. Ich gehe ran, ohne nachzusehen, wer anruft.

»Hello?«, fragt eine Frauenstimme auf Englisch.

»Hallo«, sage ich kurz, als mir aufgeht, dass es nicht der erwartete Anruf ist.

Die Stimme nennt mit einem undefinierbaren Akzent meinen Namen, und ich will schon wieder auflegen, als ich Mamas Namen höre.

»Können Sie das wiederholen? What?«, frage ich.

»Stimmt es, dass Ihre Mutter Tea Thorsen und dann später Henriksen hieß?«, fragt die Stimme in schlechtem Englisch.

Es ist seltsam, plötzlich Mamas Namen in einer anderen Sprache zu hören, deshalb weiß ich nicht, ob ich nur nicke oder doch eine Antwort gebe, aber die Frau stellt ihre Frage ein weiteres Mal.

»Ja«, sage ich. »Thea Thorsen und später Henriksen war meine Mutter.«

»Kann es sein, dass sie bei Kriegsausbruch einen deutschen Freund hatte?«

2

Zu Hause, in dem, was ich in Gedanken immer Mamas erstes Fotoalbum genannt habe, waren vor allem Bilder meiner ältesten Schwester. Auf dem frühesten ist sie vielleicht drei Monate alt. Es muss im August 1941 aufgenommen worden sein. Papa sitzt irgendwo auf dem Rasen und hebt sie in die Kamera. Auf dem Bild daneben ist sie noch immer drei Monate alt und Mama liegt auf dem Boden, gekleidet in etwas, das eine Stubenmädchentracht sein muss. Auf den nächsten Seiten wird meine Schwester nach und nach älter; sie ist abgebildet zusammen mit beiden Großmüttern und jeder Menge anderer Menschen, von denen ich keine Ahnung habe, wer sie sind. Drei Jahre danach wird meine zweite Schwester geboren, und beide Schwestern posieren in Kleidern, die Mama vermutlich für sie genäht hat. Mein Bruder taucht dann auch noch auf, weizenblond und in kurzer Hose, dann aber machen die Bilder einen Sprung zurück in der Zeit. Mama als kleines Mädchen zusammen mit ihrem jüngeren Bruder, Oma mit Pferd und Mähmaschine und ein Bild von Papa und seiner Mutter in Sørskogbygda 1938. Da war mein Vater neunzehn, und er und Mama waren sich noch nicht begegnet. Diese Großmutter sieht aus wie aus der Carter Family entsprungen, Papa dagegen trägt einen hellen Anzug, ein dunkles Hemd und einen breiten Schlips. Papa sieht richtig fesch aus, denn Papa war immer richtig fesch, und als ich jünger war, war ich stolz darauf. Die Bilder von ihm mit bloßem Oberkörper erinnerten mich an Tarzan. Neben das Bild von Papa war eins von Mama geklebt, und jemand hatte mit Weiß »Ostern 1939« dazugeschrieben. Mama lächelt, und neben ihr steht ein Paar Skier mit in den Schnee gerammten Stöcken. Mama ist auch hübsch, aber darauf war ich nie stolz. Es war mir eher – ich weiß nicht – peinlich? Es verursachte bei mir immer einen leichten Schwindel, mit Mamas Schönheit umgehen zu müssen. Dass sie lange vor mir Blicke von Männern gesammelt, gelacht und auf Backfischweise kokettiert hatte und eine ganz andere gewesen war als die unerschütterliche Fürsorgeperson, mit der ich aufgewachsen bin.

Auf der Seite hinter dem Osterbild aus dem Jahre 1939 gab es ein Foto, das Mama mit »Garmisch-Partenkirchen« beschriftet hatte. Wie die meisten Kinder liebte ich alte Fotoalben, aber ich brauchte doch einige Jahre, bis mir gerade dieses Bild auffiel. Und ich glaube, was meine Neugier erregte, war, dass es offenbar keine Postkarte war, sondern ein Foto, das jemand vor Ort aufgenommen hatte. Das Bild zeigte ein typisch bayerisches, mit Schnee beladenes Haus, wo Eiszapfen von den geschnitzten Verandageländern hingen. Ich weiß noch, dass ich Mama gefragt habe, warum sie ein Foto aus Garmisch-Partenkirchen in ihrem Album hatte, und da erzählte sie mir von ihrer deutschen Jugendliebe.

In allen Jahren seither habe ich mich an den Namen erinnert. Möglicherweise hatte er für mich etwas vom selben Klang wie Elvis Presley, Kevin Keegan oder Johnny Cash. Und wie ich hier mit dem Telefon am Ohr stehe, in einer Wohnung neben der Eisenbahnlinie in Kongsvinger, hole ich tief Luft und lasse sie durch die Nase entweichen, ehe ich antworte:

»Ich weiß, dass Mama mit einem deutschen Jungen namens Oskar Maier zusammen war, aber das war vor dem Krieg.«

Die Stimme sagt etwas, das sich für mich anhört wie mein Gott, dann sucht sie nach Worten, es kommt etwas auf Deutsch, das ich nicht verstehe, und danach in gebrochenem Englisch:

»Sie kennen den Namen also?«

Wieder ertappe ich mich dabei, dass ich nur nicke, ehe ich mich zu einer mündlichen Bestätigung zwingen kann.

»Oskar Maier war mein Vater«, sagt nun die Frau.

»Ja?«, frage ich, vor allem, weil mir nichts Sinnvolleres einfällt.

»Nach seinem Tod haben wir in seinem Nachlass mehrere Briefe gefunden, die Ihre Mutter ihm geschrieben hatte.«

»Ach was«, sage ich, ohne genug Atem zu einem ganzen Satz sammeln zu können.

»Liebesbriefe«, sagt sie.

Jetzt antworte ich überhaupt nicht. Ein Personenzug fährt vorbei, und ich kann sehen, wie Menschen sich im Mittelgang erheben und anfangen, Koffer aus den Gepäckfächern zu nehmen.

»Mein Mann und ich sind mit dem Auto in Norwegen unterwegs. Morgen kommen wir nach Kongsvinger. Vielleicht können wir uns treffen, ja, falls es nicht ungelegen kommt?«, fragt die Stimme.

»Nein, nicht ungelegen«, sage ich. Meine Stimme ist schwach.

»Wie schön. Wäre es möglich, dass wir ihr Grab sehen?«

»Ihr Grab?«, frage ich und wüsste gern, woher sie weiß, dass Mama nicht mehr lebt.

»Entschuldigen Sie, ich weiß, dass es eine reichlich seltsame Bitte ist. Aber Norwegen hat für meinen Vater sehr viel bedeutet, und ich habe das große Bedürfnis, zu danken.«

»Wieso denn zu danken?«, frage ich und überlege, ob die Frau verrückt sein kann. Ich bin es gewöhnt, von Menschen angesprochen zu werden, die mir erzählen wollen, wie viel ihnen meine Lieder bedeuten, aber das hier ist anders. Wieso geht sie überhaupt davon aus, dass ich gerade in der Stadt bin? Und woher hat sie meine Telefonnummer? Die ist nicht geheim, aber das Telefon ist auf den Namen meiner Frau angemeldet.

»Sind Sie noch da?«, fragt sie und ich begreife, dass sie meine Frage beantwortet hat, ohne dass ich es mitbekommen habe.

»Tut mir leid. Die Verbindung ist so schlecht«, sage ich.

»Ich habe gesagt: Ich möchte Ihrer Mutter dafür danken, dass sie meinen Vater während des Krieges am Leben erhalten hat.«

Ich beiße mir hart in die Unterlippe. So sind meine Träume immer. Absurd.

»Hallo?«, fragt die Frau.

»Ja, hallo. Ich bin noch da«, sage ich. »Und natürlich kann ich Ihnen das Grab zeigen.« Und dann passiert das, was oft passiert, wenn ich mich in die Klemme gedrängt fühle. Um dem Gespräch zu entkommen, sage ich etwas, das ich überhaupt nicht sagen wollte, und was ich sage, ist: Skinnarbøl.

»Was?«, fragt sie.

»Vielleicht möchten Sie auch Skinnarbøl sehen. Das Gut, wo meine Mutter und Ihr Vater sich kennengelernt haben«, sage ich und lege auf.

3

Als ebenso nützlich wie eine Leiter mit nur einer Sprosse. So betrachtete Thea Thorsen den Buchstaben h in ihrem Vornamen. Der Name war ein Erbe der schwedischen Mutter ihres Vaters, aber in ihrer gesamten Schulzeit ließ sie das h konsequent weg, wenn sie ihren Namen schrieb. Nicht einmal die Ermahnungen des Lehrers, dass es eine Beleidigung des Herrn sei, sich am Taufnamen zu vergreifen, konnten sie davon abbringen. Als ihr im Winter 1939, in dem Jahr, in dem sie siebzehn wurde, der ein Jahr ältere deutsche Junge begegnete, brachte sie ihm als Erstes bei, ihren Namen richtig auszusprechen. Oskar Maier arbeitete erst seit wenigen Tagen als Gärtner auf dem Gutshof Skinnarbøl bei Kongsvinger, als er einen der Knechte nach dem Namen des fast immer lächelnden Stubenmädchens fragte. Der erste Versuch einer Kommunikation zwischen den beiden bestand darin, dass er ihr einen Zettel brachte, auf dem ihr Name so geschrieben stand wie in ihrem Taufschein. Oskar zeigte auf Thea, dann auf den Zettel, und legte fragend den Kopf schief. Thea schüttelte gereizt den ihren, sie war sicher, dass der Deutsche ihren Namen mit einem tse-Laut aussprechen würde, und dann würde es sich anhören, als wäre sie verwandt mit der Fliege, die in Afrika die Schlafkrankheit verbreitete. Im wieder aufs Neue beharrte sie auf einem kantigen norwegischen t, aus dem Alphabet herausgehauen und gleich darauf ausgespuckt. So dringend wollte sie das verhasste h aus ihrem Namen tilgen, dass sie gar nicht merkte, dass Oskars Aussprache schon die ganze Zeit so gut wie perfekt war. Erst später sollte sie feststellen, dass Deutsche Wörter wie Theologie, Theater und Thema mit dem gleichen scharfen t-Laut aussprechen wie Norweger. Das alles weiß ich, weil sie es mir erzählt hat.

Der Januar hat seinen Namen von Janus, dem römischen Gott für Eingang und Anfang. Janus wiederum verdankt seinen Namen dem lateinischen Wort für Tür, aber weder Eingang noch Anfang interessierten Tea Thorsen, als sie zum ersten Mal versuchte, mit Oskar Maier zu sprechen. Sie konnte auch nicht wissen, dass der Januar 1939 ungewöhnlich mild war, im Vergleich zu den Kriegsjahren, die danach kamen und in denen dieser Monat ganz Europa dauerhaft in Knochenkälte hüllen und die Menschen in einem Eisennebel zusammenpressen würde, der die versöhnliche Bläue des Himmels vollständig vertrieb.

Nach und nach fielen Tea an Oskar Maier Dinge auf, kleine Dinge. Wie weiß seine Hände waren, wenn er sie als Werkzeug benutzte, in dem Versuch, neue Wörter für all jene zu bilden, die ihm fehlten. Die Hände der Männer in Teas Familie waren wie topografische Darstellungen des Lebens, das sie geführt hatten. Das Tiefland auf den Handrücken mit dem Flussdelta der Adern unter der gesprungenen Arbeitshaut und den narbigen Talmulden, die Äxte, Sägeblätter und Rindenspaten gegraben hatten. Oskars Hände sahen aus wie ein noch nicht entdecktes Land, und seine Finger schienen eher dazu geeignet, über Klaviertasten zu tanzen oder Gitarrensaiten zu zupfen. Tea fiel auch auf, dass sie und er fast gleich groß waren. Die Jungen in ihrem Alter, die sie kannte, waren alle groß und schlaksig, aber wenn sie Schulter an Schulter dastanden, wirkte Oskar fast wie eine natürliche Verlängerung ihrer selbst, so, wie ein Hügelkamm den anderen ablöst. Seine Haare waren üppig und wogten über seiner Stirn in fast der gleichen Nussfarbe wie ihre eigenen. Sein Gesicht hatte noch fast die Reinheit des Jungen bewahrt, und etwas an diesem Glatten, Unbesudelten ließ ihn Güte ausstrahlen. Wenn Oskar Maier eine Jahreszeit gewesen wäre, dann wäre er der Frühling gewesen. Eine sanfte Brise an einem stillen Morgen im April. Das Gefühl von Frühling wurde verstärkt durch den Geruch, den er ausströmte. Einen leicht säuerlichen Duft, wie die Kapuzinerkressesamen, die Teas Mutter über den Küchentisch streute, ehe sie in kleine Kästen gesetzt und in die Beete beim Haus gestellt wurden.

4

Gibt es etwas wie Liebe auf den ersten Blick? Eine Schwindel erregende Wahrnehmung; sich gegen die Türen der Ewigkeit zu lehnen, die dann plötzlich aufgerissen werden? Ich weiß nicht, aber Mama erzählte gern davon, wie sie Papa zum ersten Mal gesehen hatte. Sie und die anderen Stubenmädchen auf Skinnarbøl hatten sich vor dem Küchenfenster versammelt, als der Gutsbesitzer den neuen Stallschweizer über das Pflaster vor dem Gesindeeingang führte. Dann – die Zeit, die ein Herz vielleicht für zwei Schläge braucht oder in der ein Augenpaar einmal blinzelt –, als der junge Mann unter dem Mützenschirm einen Blick zu der Versammlung hinter dem Fenster hinaufwarf, rief sie: »Den da will ich heiraten!«

Bei Oskar Maier war das vielleicht nicht ganz so schnell passiert, aber an genau demselben Ort und fast genau drei Jahre früher war in ihr etwas herangewachsen, das eine ganz andere Form von Antrieb brauchte, als in ihrem Elternhaus in Skogli am Fenster zu stehen und auf das Signal hinten an Svingbakken zu warten, von ihrem ersten Verehrer, den ihr Bruder Reineke Fuchs nannte, weil er rote Haare hatte. Als sich in diesem Frühling 1939 der Schnee langsam von den Westhängen zurückzog, schien Oskar für sie deutlicher zu werden. Gras, Leberblümchen und Huflattich. Das alles, was sie schon so oft gesehen hatte, bekam plötzlich eine neue Bedeutung, eine neue Melodie, während sie ihm diese Dinge in der Landschaft um sie herum zeigte.

»Sprachen lernt man leichter zusammen mit Musik«, sagte sie zu mir, als sie mir von diesen norwegischen Privatstunden für den jungen Deutschen erzählte.

»Wie meinst du das?«, fragte ich, das weiß ich noch.

»Ich hatte eine Mundharmonika und machte kleine Melodien, damit er sich Wörter und Sätze leichter merken könnte. Als er zurückmusste, habe ich ihm die Mundharmonika mitgegeben, aber er hatte für Sprache wohl ein besseres Ohr als für Musik.«

Bei der Erinnerung an den jungen Deutschen mit der Mundharmonika musste sie herzlich lachen, aber ich glaubte, in ihren Augen noch mehr zu sehen. Und der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Ja, so ungefähr muss es gewesen sein, etwas Alttestamentarisches und Umständliches, nur dass Tea, nachdem sie Oskar geholfen hatte, allem Vieh und den Vögeln des Himmels, den Blumen und den Bäumen einen Namen zu geben, zu einer Hilfe wurde, die ihm eben doch entsprach. Zwei junge Menschen, die sich nach Art junger Menschen zu einer Liebe hin buchstabierten, die mit der Kraft eines Meteors aufloderte, ehe sie zu nichts zerstob.

Die Abende auf dem Hof, die Pausen, die wenigen freien Tage, die Mahlzeiten mit dem restlichen Gesinde. Das Gefühl, dass sie in einem Raum voller Menschen allein waren. Jeder Schritt auf dem Küchenboden wie kleine, geheime Schritte beim Anpirschen, eine stille Einladung, die Augen zu schließen und sich entführen zu lassen. Das Schrappen von Besteck, die Fähigkeit, das zu hören, was nicht gesagt wurde. Und alles, was kein Geräusch hatte. Dicht beieinander zu sitzen, ohne physische Berührung, und doch die Nähe stärker zu spüren als Haut auf Haut. Das Synchrone in den Bewegungen. Die Hände, die auf dem Tisch ruhten. Die Nacken, die sich über den Teller beugten. Schließlich das Beste von allem: Das Lächeln, wenn die Mahlzeit zu Ende war. Fast, wie sich für einen Tanz zu bedanken.

Es gab auch wirklichen Tanz, und Berührungen, die nicht nur gedacht waren. Tea führte den Deutschen durch den Wald von Skinnarbøl zum Volkshaus in Jaren, besser bekannt als Ziegentanz. Ein klassischer Tanzpavillon, der gegen Ende der dreißiger Jahre noch neu erbaut war und wo das rhythmische Schwingen des Tanzbodens verstärkt wurde durch die Fichten mit ihren weiteren Rücken, die sich im selben Takt wiegten. Der leicht abgelegene Standort war ein Grund dafür, dass während des Krieges dann häufig illegale Tanzfeste dort abgehalten wurden. Was an jenem Abend an versteckten Aktivitäten stattfand, war jedoch nicht von der illegalsten Sorte. Obwohl der Inhalt der Flaschen, die unter Baumstümpfen und Windbruch versteckt wurden, heimproduziert war und nicht alle Mädchen, die sich den Rock glattstrichen und sich Moos aus den Haaren wischten, wenn sie am Waldrand wieder hervortraten, den Buchstaben des Gesetzes erfüllten, der festlegte, wie alt eine sein musste, um sich einem Mann hingeben zu dürfen. Tea und Oskar hielten sich jedoch im Licht, in der gegenseitigen Wärme, in der der anderen, die um sie herum tanzten. Brevet från Lillan, Med en enkel tulipan und Kalle på Spången mischten sich mit internationalen Klassikern wie My Heart belongs to Daddy und Bel Ami, was Oskar besser bekannt war mit dem Text »Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami«. Alles wurde mit einem rudimentären Musikverständnis, aber mit echter Spielfreude vorgeführt. Teas Kopf an Oskars Schulter, seine Hand an ihrem Kreuz. Über ihnen ein neuer Mond auf Sparflamme, eine in der Himmelsdunkelheit halb auf Grund gestoßene Lichtgondel. Der Wendekreis des Stiers. Saatzeit. Ein Gefühl, dass sich der Erdball so langsam drehte, dass sie das Knirschen hören konnten, wie bei einer alten Tür, die sich nur widerwillig öffnen lässt.

Das Trio oben auf der Bühne wurstelte sich durch den Anfang von Han hadde seglat för om masten. Das schmachtende Streicher-Intro zu Harry Brandeliussens Seemannsweise aus dem Vorjahr war einer einsamen Fiedel gewichen, und der Fiedler führte den Bogen wie eine Säge über die dicksten Saiten. Dann schrammten Gitarre, Fiedel und Akkordeon jeweils auf eigene Faust weiter, bis sich der Takt setzte und die Tanzenden einen Rhythmus finden konnten, um sich danach zu bewegen. Aber der singende Gitarrist war kaum in Gang gekommen, konnte gerade noch die Ladung irgendwo zwischen Frisco und Singapur verschieben, da wurden Tea und Oskar auseinandergerissen. Oskar stolperte zwischen den anderen Tanzenden, verlor das Gleichgewicht und landete auf den Knien, während Tea einen Schritt zur Seite machen musste, um nicht zu fallen. Für einen Moment glaubte sie, der Frauenmangel habe die beiden mit den Armen fuchtelnden Männer so verzweifelt tanzlüstern werden lassen, aber dann sah sie deren Gesichter. Die Züge waren verzerrt, als ob sich jeder einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen hätte, und die Worte, die sie ausspien, waren eingehüllt in einen Dunst aus bitterem Schwarzgebrannten.

»Mach, dass du nach Hause kommst! Das ist doch nicht richtig, dass ein Scheißdeutscher herkommt und uns die Arbeit wegnimmt!«, rief der Kleinere und riss Oskar so heftig auf die Beine, dass dem die Knöpfe vom Hemd sprangen. Der größere Mann, mit langsameren Bewegungen, jedoch stark genug, um eine Färse in die Knie zu zwingen, klemmte die Arme um Oskars Schultern und Nacken. Die Bewegungen des Kleineren waren eher Drohgebärden als koordinierte Schläge, und der erste Fausthieb traf seinen Kameraden am Ellbogen. Tea konnte sich zwischen die Männer pressen und versöhnlich die Handflächen heben. Hinter ihnen hörte das Orchester auf zu spielen, und die ungeplante Dissonanz blieb unerlöst in der Luft hängen, wie die Leerstelle in der Zeit zwischen Blitzschlag und Donnerhall.

»Aufhören!«, rief Tea. »Oskar ist Gärtner. Er hat euch nichts weggenommen!«

»Halt die Fresse, du Schlampe!«, brüllte der Kleinere.

Die Faust war für Oskar Maier bestimmt, aber der Schlag war nicht gut gezielt, und es war Tea, die das Brummen im Kopf wahrnahm, die Schmerzenssterne, die vor ihren Augen tanzten, und den zähflüssigen Kupfergeschmack im Mund.

Oskar riss sich los und stellte sich wie ein Schutzschild vor ihr auf, mit geballten Fäusten und einem Ruf auf Deutsch, den niemand verstand. Bei den übrigen Tanzenden, die bisher eine abwartende Haltung eingenommen hatten, als es ausgesehen hatte, als werde nur der Ausländer Prügel beziehen, erwachte der Gerechtigkeitssinn. Man schlug doch keine Frau, jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit, und die beiden Männer wurden von der Tanzfläche geschoben. Auf der Bühne nickte der Gitarrist das Lied wieder in Gang, und die Musiker setzten ihre schlingernde Seefahrt zu den Dünen von Südjütland fort.

Oskar zog Tea auf die Beine und hielt ihre Hand fester, als Tea das jemals erlebt hatte. Dennoch riss sie sich los und stürzte auf die beiden Männer zu.

»Schämt euch. Oskar hat euch nichts getan. Er bringt Dinge zum Wachsen. Blumen zum Blühen. Und du?« Sie versetzte dem Kleineren einen Stoß gegen die Brust, und er musste einen Schritt zurücktreten. »Schweinen einen Genickschuss zu versetzen und Kühe auszunehmen, macht dich das zu einem Fachmann für Recht und Unrecht?«

Viele Jahre später, als Mama mir diese Geschichte erzählte, konnte ich alles deutlich vor mir sehen. Ihr furchtloses Auftreten. Wie sie keiner Konfrontation auswich, wenn sie an etwas glaubte oder wenn jemand ungerecht behandelt wurde. Einmal, als ich in die zweite Klasse ging, hatte einer der Alkoholiker der Stadt, unklar, aus welchem Grund, meiner Kusine die Schultasche gestohlen. Ich weiß nicht so recht, wie Mama den Dieb hatte ausfindig machen können, aber die Alkis hatten damals wie heute ihre Lieblingsorte, an denen sie sich versammelten. Mit meiner Kusine und mir im Schlepp lief Mama durch die Gågate, bis zu vielleicht einem halben Dutzend Trinker, die im Kreis standen und rauchten. Ohne zu zögern ging sie auf den Größten und Versoffensten von allen zu. Er konnte sich nicht von seinem Diebstahl weglügen, denn er hatte die braune Kunstledertasche meiner Kusine zwischen den Beinen. Ich werde nie vergessen, wie Mama nur mit Worten den Mann dazu zwang, meiner Kusine die Hand zu reichen und sie um Entschuldigung zu bitten.

Damals in der Gågate war es offenbar Jesus, der ihr Mut verlieh. Der Herr ist mein Hirte, es wird mir an nichts fehlen, und überhaupt. Aber beim Ziegentanz? Ich weiß nicht, ob sie sich damals schon so sehr auf den Erlöser stützte. Aber wenn ich daran denke, was sie mir erzählt hat, sehe ich ihre Finger vor mir, während sie sich die Haare hinters Ohr schiebt. War es Seine Hand, die sie über ihre Wange streichen spürte?

5

Es wird dunkel, aber ich bin nicht müde. Als Musiker bin ich daran gewöhnt, die Nacht in allen möglichen Betten und Räumen zu verbringen, aber jetzt habe ich Probleme mit dem Einschlafen. Pål ist schon mit zweiundzwanzig in diese Wohnung gezogen, die er von seiner Großmutter geerbt hatte, und sie sieht noch immer eher aus wie das Zuhause einer alten Dame als wie das eines Junggesellen. Mit zwei Ausnahmen: einer Schallplattensammlung, die um einiges größer ist als meine, und drei gediegenen Porträts von drei seiner musikalischen Idole, alle selbstgemalt. Marvin Gaye, Patti Smith und Serge Gainsbourg. Der Rest der Wohnung wirkt dadurch noch weniger junggesellenhaft. Die Teppiche sehen aus wie aus Tausend und einer Nacht geklaut, und die leicht exotische Prägung wird verstärkt durch die Samtportieren zwischen den Zimmern. Die einzige Tür in der Wohnung führt ins Badezimmer. Die Möbel sind solide und kompakt; als ich vor einigen Jahren bei einem seltenen Großreinemachen geholfen habe, mussten wir zu zweit sein, um die Chesterfield-Sessel hochzustemmen. Diese Möbel haben mir immer einen leichten Verfolgungswahn verpasst, und als wir einmal Märchenkraut rauchten, bin ich durchgedreht, weil ich mir einbildete, dass sich Sofa, Sessel und die beiden Chaiselongues vor meinen Augen in Menschen verwandelten. Übrigens nicht einfach in Menschen, sondern in Musiker. Noch immer hat der Lieblingssessel der Großmutter für mich etwas, das mich an Louis Armstrong erinnert.

In der Woche, die ich nun schon hier verbracht habe, war die Wohnung aber doch ein guter Ort, um meine Gedanken zu sammeln. Es kommt mir hundertprozentig richtig vor, dass das hier mein letztes Album sein wird. Mit sinkenden Verkaufszahlen habe ich umgehen können, aber die Art von Promotion, die sich inzwischen durchgesetzt hat, wird mir immer unangenehmer. Unglück, Krankheit und Tod werden jetzt interessanter als die Musik an sich. Vor der Präsentation meiner letzten CD hat eine der größten Zeitungen des Landes Kontakt zur Plattenfirma aufgenommen und wollte wissen, ob ein mir nahestehender Mensch gestorben sei, es in meiner Familie eine Krise gegeben oder ich mit der Pfingstgemeinde abrechnen wollte, der Mama angehört hatte. Ich weiß nicht, was mich mehr irritiert hat, die Anfrage der Zeitung oder dass die Plattenfirma sie überhaupt an mich weitergeleitet hatte.

Noch entscheidender für meinen Entschluss war, dass ich zum ersten Mal Großvater werde. Meine Frau hat mir im Grunde nie Vorwürfe gemacht, weil ich so oft auf Tour war, als die Kinder klein waren, aber jetzt, wo ich älter werde, und nicht zuletzt, wenn ich unterwegs bin, denke ich immer häufiger an alles, was ich beim Heranwachsen der Kinder verpasst habe. Das ist vielleicht eine billige Form von Ablass, aber der Gedanke, ich könnte ein Teil des Lebens meiner Nachkommen werden, zu ihren Bedingungen, nicht zu meinen, bringt mich dazu, mich wie ein etwas besserer Mensch zu fühlen. Etwas mehr wie Mama, die immer Zeit für alle hatte, die zu ihr gehörten. Außerdem fühle ich mich angezogen von dem Mythos eines J. D. Salinger oder Agnar Mykle. Aufzuhören, wenn man ganz oben ist. Dieses Album soll mein musikalisches Vermächtnis werden.

Schweden als Hintergrund für diese Schallplatte ist etwas, das im Laufe der Zeit herangewachsen ist. So nahe bei einer Landesgrenze zu wohnen, mit der Möglichkeit zu Flucht und Aufbruch, zu einem Leben mit etwas anderen Werten, hat mich immer schon fasziniert. Zugleich habe ich im vergangenen Jahr ein langsameres Schweden erlebt. Was als Unterbrechung des Alltags angefangen hatte, wurde zu einer Basis zum Liederschreiben. Im letzten Jahr habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, in regelmäßigen Abständen nach Kongsvinger zurückzufahren, um mich mit Gerhard zu treffen, einem pensionierten Sprungrichter, mit dem ich mich angefreundet habe. Wir fahren mit seinem Mercedes über die schwedische Grenze und sitzen in Nordells Konditorei in Arvika, immer am selben Zweiertisch, mit Blick auf Marktplatz und Bahnhof. Einer dieser Ausflüge hat mich auf die Idee gebracht, aufs Geratewohl durch Schweden zu fahren, am liebsten nach Norden, wo ich noch nie gewesen bin.

Ich werde mit leichtem Gepäck reisen. Einige Notizbücher, Laptop, das digitale Aufnahmegerät, die Bibel, Kurt VonnegutsGott segne Sie, Mr. Rosewater, die Gitarre im Gigkasten und das Allernötigste in einem kleinen Koffer. Sehe ich einen Bahnhof, der mir gefällt, oder ein Haus an der Bahnstrecke, das ich interessant finde, steige ich aus und finde eine Stelle, wo ich sitzen und die Leute beobachten kann. Selbst, wenn ich weiß, wohin ich will, bin ich nicht sicher, wie ich dorthin gelangen werde.

Ich will, dass das Album davon handelt, wer wir waren und wer wir geworden sind. Der Arbeitstitel ist Schweden. Das ist nicht der prickelndste Titel aller Zeiten, aber er gibt die Tonart vor, in der ich schreiben möchte. Eine meiner Lieblingsplatten heißt Nebraska, und das Album ist ein glänzender Zustandsbericht aus einem halbwegs in Auflösung befindlichen Amerika im dritten Jahr von Ronald Reagans Regierungszeit. Es geht mir nicht darum, eine entsprechende Auflösung zu schildern, sondern etwas von derselben nackten musikalischen Offenheit einzufangen. Ich stelle mir vor, dass die Lieder kleine Schnappschüsse aus dem Leben der Menschen sein sollen, geschrieben aus einem fast journalistischen Blickwinkel, ohne irgendwelche überflüssige Poetisiererei. Wollte ich eine Schallplatte Norwegen nennen, würde das selbstherrlich und wie Nabelschau wirken. Wenn ich eine Landesgrenze zwischen mich und die Lieder lege, hoffe ich, mich selbst freizudichten. Ich werde in Richtung Bottenviken reisen, in die Gegenrichtung der Wanderung, die meine finnischen Vorfahren im 17. Jahrhundert angetreten haben. Mein Bahnticket gilt für einen Monat. Im Anschluss daran sind vierzehn Tage für Aufnahmen und Mischen reserviert, danach werden meine Frau und ich drei Wochen auf Kuba verbringen. Ich habe es so geplant, um nicht zu viel über alles nachzudenken, sondern mich zu zwingen, beim Schreiben und bei der Einspielung effektiv zu sein. Mehrere der letzten Platten sind davon geprägt, dass sie viel zu durchdacht sind.

Ich nehme die Gitarre, finde aber keine erlösenden Akkorde, die in etwas Neues führen. Mein Notizbuch ist gefüllt mit lockeren Skizzen, doch ich kann mich nicht gut genug konzentrieren, um einige davon zu einer Strophe oder einem Refrain zusammenzuführen. Ich schalte den Laptop ein, fange mit einer Doku an, die ich schon mehrmals gesehen habe, darüber, wie Bruce Springsteen Alaska geschrieben hat, aber meine Gedanken sind nicht bei der Sache. Draußen höre ich die Geräusche eines Zuges. Um diese Zeit bestimmt ein Güterzug. Zugherz. Ich habe ein Zugherz oder Mein Herz ist ein Zug. Einen Moment lang fühle ich mich versucht, wieder zur Gitarre zu greifen, denn oft stellt sich ein Lied auf diese Weise ein. Losgerissene Wörter oder Sätze, die mich neugierig machen. Aber dann höre ich in Gedanken die Stimme der Frau aus Deutschland, und schon muss ich wieder an Mama und Oskar Maier denken.

Eine Liebe, die mit der Kraft eines Meteors loderte? Das Bild verbrennt und wird zu nichts. Ich google Meteore. Wenn nicht das Licht der Städte wäre, könnten wir in jeder einzelnen Stunde acht bis zehn Sternschnuppen sehen. Was so ungefähr dreihundert Tonnen Meteor pro Tag entspricht. Wenn ein Meteor in der Atmosphäre verglüht, bedeutet das nur, dass Gestein und Metall zu Gas werden, aber wenn dieses Gas abkühlt, wird es wieder zu fester Materie. Bei vier Prozent allen Staubes, den man auf der Fensterbank findet, handelt es sich um Meteorreste, die vom Himmel gerieselt sind. Ich verspüre plötzlich Heimweh nach Skogli, danach, auf der Treppe vor der Haustür zu sitzen, weit weg vom Licht in der Stadt. Zusammen mit Mama. Nicht mit der Mädchenmama, die auf dem Bild von Ostern 1939 lächelt, sondern mit der Erwachsenenmama. Der Freitagsmama. Dem Geruch von Teaköl, frischgebackenem Brot und grüner Seife. Mama, die Staub wischt. Mama, die mit den Fingerspitzen über die Fensterbänke streift und mir Meteorstaub hinhält und lächelt.

Es gibt nichts, das nur zu nichts wird, ist das nicht so?

6

Ich schalte den Laptop aus. Widerstehe der Versuchung, mir einige alte Aufnahmen anzuhören, die ich heimlich von meinem Großvater gemacht habe, als er einmal Babysitter war. Geschichten, von denen ich geglaubt hatte, sie seien längst verlorengegangen, die ich aber zufällig auf einer alten Festplatte wiederfand, als ich nach Lied-Entwürfen suchte. Opa redete in einem Singsang, ich bilde mir ein, das kam daher, dass er in einer dreisprachigen Enklave in Finnskogen aufgewachsen war. Seine Art zu erzählen ließ Zeit und Ort verschwinden, es war fast, wie hypnotisiert zu werden. Mein Großvater lebte nach dem Prinzip, dass die Wirklichkeit für einen Geschichtenerzähler niemals besonders nützlich ist, und von ihm weiß ich, wie wichtig die Präsentation ist, um das Interesse der Zuhörer zu erhalten. Ich glaube, dass mein Großvater, grundlegender als viele meiner musikalischen Vorbilder, mir beigebracht hat, dass ich eins werden muss mit der Geschichte, die ich erzählen möchte.

Diese Erzählungen will ich heraussuchen und auf dem Weg durch Schweden hören. Andreas Thorsens Berichte, die manchmal nach Savolax zurückkehren, in dem Versuch zu erklären, was uns zu den Menschen gemacht hat, die wir sind. Wurzellos und rastlos, Menschen, die alle Wege ins Land hinein kennen, aber keinen, der hinausführt. Dann schüttele ich den Kopf. Ich bin hier der Rastlose und Wurzellose. Opa war ein Mann des Augenblicks. Ein Abstecher in den Laden konnte wie eine ganze Erdumseglung wirken. Und Mama war auch so. Ich habe mir nie überlegt, ob sie gern an einem ganz anderen Ort gewesen wäre als an dem, wo sie war. Das kann sicher damit erklärt werden, dass sie fest war in ihrem Gottesglauben, aber es hat auch mit ihrer Veranlagung zu tun. Mama stammte von Menschen mit fertiggereisten Genen ab: Ihre Großmutter väterlicherseits war Schwedin, hatte aber finnische Eltern. Papa blätterte oft im Atlas und bohrte mit dem Zeigefinger Löcher in die Karten von Norwegen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Mama jemals eine Karte aufgeschlagen hätte, um nachzusehen, welche Wege von dort wegführten, wo sie war.

Ich schließe die Augen. Denke daran, wie ich Mama gebeten habe, vom Krieg zu erzählen. Sie war wie alle anderen ihrer Generation, wenn von den Deutschen die Rede war, oder nicht? Lasst sie mit ihrem Augenblick mit Oskar Maier in Ruhe. Das hier geht mich nichts an. Das ist keine Geschichte, wie ich sie erzählen möchte.