175 Jahre 1848 E-Book

40,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Böhlau Wien

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das Jahr 1848 ist für die Geschichte Österreichs von zentraler Bedeutung. Trotz ihrer brutalen Niederschlagung wurden viele Ideen der "1848er" doch in den folgenden Jahrzehnten umgesetzt: Der Erlass von Verfassungsgesetzen, die Gleichberechtigung der Völker und Konfessionen, Schutzrechte der Bürger:innen gegenüber dem Staat, Parlamentarismus sowie ein öffentliches Schulwesen. Diese Errungenschaften wurden maßgeblich von liberalen Akteur:innen geprägt, weswegen 1848 auch für den österreichischen Liberalismus eine wichtige Wegmarke darstellt. In Beiträgen von Wissenschaftler:innen und Wegbegleiter:innen wird der Geschichte dieses Liberalismus seit 1848, sowie den Herausforderungen an den Liberalismus heute nachgegangen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

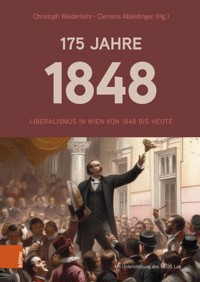

Christoph Wiederkehr / Clemens Ableidinger (Hg.)

175 Jahre 1848

Liberalismus in Wien von 1848 bis heute

BÖHLAU

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des NEOS Lab

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

© 2024 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe

(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)

Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlagabbildung: © Stefan Schett x Midjourney AI.

Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien

Satz: le-tex publishing services, LeipzigEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISBN 978-3-205-22039-8

Inhalt

Clemens Ableidinger, Christoph Wiederkehr

Einleitung: 175 Jahre 1848 – 175 Jahre liberales Wien?

I. Rückblicke

Pieter M. Judson

Die Bedeutung der österreichischen Liberalen. Das Jahr 1848 und sein Erbe

Gabriella Hauch

Wien 1848: Akteurinnen der Revolution

Jana Osterkamp

Nationale Gerechtigkeit im Vielvölkerstaat. Eine revolutionäre Idee des Jahres 1848 für Europa

Wolfgang Häusler

Zum Tod verurteilt, vertrieben, vergessen: Vom Leben und Wirken österreichischer revolutionärer Demokraten 1848

Tamara Ehs

Demokratie als Privileg. Ausschluss von politischer Teilhabe 1848 – und heute?

Andreas Pittler

Universalgenie, Macher, Bürgermeister: Zu Leben und Wirken von Cajetan Felder (1814–1894)

Pablo Vivanco

Liberale Kulturen der Erinnerung am 50. Jahrestag der Märzaufstände. Wiener Sozialdemokraten, Liberale und Sozialpolitiker und die Bedeutung des „13. März 1848“ als Kollektivsymbol

Janek Wasserman

Austroliberalismus während der Ersten Republik: Die Österreichische Schule der Nationalökonomie in der Zwischenkriegszeit

Anton Pelinka

Politischer Liberalismus nach 1945

Alfred Gerstl

Liberalismus in der österreichischen Politik nach 1945: Lange Zeit ungeliebt und heimatlos

II. Einblicke

Manfried Welan

175 Jahre Wiener Revolution: Plädoyer für Freiheitsforschung

Friedhelm Frischenschlager

Politischer Liberalismus in der Zweiten Republik

Beate Meinl-Reisinger

Freiheit und Selbstbestimmung mehr denn je

III. Ausblicke

Philipp Blom

1848 — mehr Parallelen als uns lieb ist?

Christoph Wiederkehr

Prinzip Wien: Ein liberales Credo

Autor*innenverzeichnis

Clemens Ableidinger, Christoph Wiederkehr

Einleitung: 175 Jahre 1848 – 175 Jahre liberales Wien?

1998 war ein besonderes Jahr. In diesem jährte sich die „bürgerliche Revolution“ von 1848 zum 150. Mal. Kein Wunder also, dass es zu allerhand Feierlichkeiten kam. Sonderzüge wurden auf Reisen geschickt, Veranstaltungen gemacht, Fernsehdokumentationen produziert, ja sogar eigene Gedenkmünzen geprägt. Bedauerlicherweise galt all dieser intellektuelle Pomp und Protz nicht der Revolution, sondern der Erinnerung an Kaiserin Elisabeth, die 100 Jahre zuvor – nämlich am 10. September 1898 – ermordet worden war. An dieser Anekdote zeigt sich bereits: Das Jahr 1848 ist eines, dem in Österreich traditionellerweise eher verhalten gedacht wird. Das 175. Jubiläum im Jahr 2023 war dabei zum Glück eine Ausnahme, wenn auch nur in Nuancen.

Bereits am 13. März 2023 erinnerten die Herausgeber dieses Bandes über die sozialen Medien an den 175. Jahrestag der Rede Adolph Fischhofs im Niederösterreichischen Landhaus. Einige Tage später folgte eine vom NEOS Lab organisierte, thematisch darauf aufbauende Diskussionsrunde. Auch das Wiener Stadt- und Landesarchiv nahm sich im Rahmen dreier Veranstaltungen des Themas an. Die Freiheitliche Partei organisierte eine eintägige Veranstaltung im Palais Epstein, die jedoch personell von Politikern, nicht von Wissenschaftler:innen dominiert wurde. Von Volkspartei und Sozialdemokraten sind keine Veranstaltung bekannt, die den Schwerpunkt auf das Revolutionsjahr legten, obwohl mit der Kudlich’schen Bauernbefreiung und der erstmaligen Organisation der Arbeiter:innenschaft im Jahr 1848 beide Parteien historische Bezüge geltend machen könnten. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass das Parlament am 10. Oktober 2023 einen Round-Table mit Fachleuten veranstaltete.

Damit war die öffentlichkeitswirksame Behandlung der 48er-Revolution zwar besser als vor 25 Jahren, ein bundesweit gefeiertes Gedenkjahr war es jedoch – anders als das Sisi-Jubiläum 25 Jahre zuvor – beileibe nicht. Zu Unrecht. Denn 1848 steht nicht nur für eine nur vermeintlich gescheiterte Revolution, die im März begann und im Oktober schon wieder vorbei war. Die „1848er:innen“ waren die Sämänner und -frauen von Verfassung, Parlament und – im Westen der Monarchie – der rechtlichen Gleichstellung der Völker und Konfessionen. Sie standen für ein neues, selbstbewusstes Bürgertum, das an der politischen Gestaltung der Donaumonarchie mitwirken und Verantwortung übernehmen wollte und dem absolutistische Kontrolle, Zensur und Bevormundung verhasst waren.

Die revolutionären Gruppen waren jedoch nicht ohne innere Widersprüche. Mit Unverständnis reagierten Teile von diesen auf das Aufbegehren von Frauen und Arbeiter:innen. „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ bedeutete für viele der erstgenannten vor allem den Anspruch auf politische Gleichstellung mit dem Adel, den sie aus ihrer erlangten Bildung, ihrem (Grund-)Besitz oder ihrem ökonomischen Erfolg ableiteten. Mündigkeit – wie diese sie verstanden – speiste sich aus diesen drei Quellen. Unselbstständige, Ungebildete, Besitzlose und Frauen kamen im Denken der meisten „1848er“ nicht vor.

Wie im Oktober des Jahres 1848 die Revolutionen im Kaisertum Österreich ein – blutiges – Ende fanden, schloss sich 175 Jahre später auch der Kreis der Erinnerungs- und Gedenkfeiern im Oktober. Am 16. Oktober 2023 – also 175 Jahre und einen Tag nach der Ernennung des Fürsten Windisch-Graetz zum Feldmarschall, der sich auf den Weg machte, Wien militärisch einzukreisen – luden die Herausgeber dieses Bandes zur Tagung „175 Jahre liberales Wien: 1848–2023“ in das in der Wiener Herrengasse gelegene Palais Niederösterreich ein, um Geschichte und Erbe der „liberal“ genannten Revolutionen des Jahres 1848 zu diskutieren.

Der vorliegende Band ist aber nicht nur ein Destillat der hervorragenden Vorträge dieser dort beitragenden Expert:innen. Vielmehr soll das vorliegende Buch drei verschiedene Schlaglichter auf den österreichischen Liberalismus – oder vielleicht besser: die österreichischen Liberalismen? – werfen. Denn bereits im März 2023 – also genau 175 Jahre nach der Rede Adolph Fischhofs im Niederösterreichischen Landhaus – gingen wir bei einer Veranstaltung mit der früheren Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Irmgard Griss und dem einstigen Verteidigungsminister Dr. Friedhelm Frischenschlager der Frage nach der Bedeutung des Jahres 1848 für die österreichische Politik nach. Wie auch das Gedenkjahr daher in unserem Veranstaltungskreis den Bogen spannte von der historischen Entwicklung, der Frage nach dem Erbe von 1848 in der Zeitgeschichte, bis hin zu den Herausforderungen an Liberalismus und liberale Demokratie heute, soll auch der vorliegende Band diese drei Sphären behandeln, durch Rückblicke, Einblicke und Ausblicke. So soll dieses Buch nicht nur eine – wissenschaftlich fundierte – Rückschau auf die Geschichte des Liberalismus seit 1848 bieten, sowie Einsichten dreier Wegbereiter:innen und Wegbegleiter:innen des österreichischen Liberalismus enthalten, sondern auch Zukunftsperspektiven auf Basis aktueller Herausforderungen entwickeln.

Liberalismus in Wien

Die historische Erforschung des österreichischen Liberalismus scheint gewissen „Konjunkturschwankungen“ unterworfen zu sein. Mit wenigen Ausnahmen1 waren es zuletzt die 1990er Jahre bzw. die frühen 2000er, in denen grundlegende Arbeiten zur Geschichte des österreichischen Liberalismus erschienen sind.2 Diese haben zum Teil fundamentale Einsichten, Ergänzungen und Erweiterungen des quellengestützten Wissens gebracht. Umso wichtiger erschien es den Herausgebern angesichts des 175. Jubiläums der 1848er Revolution einen kleinen Beitrag zur Aktualisierung der österreichischen Liberalismusforschung zu leisten. Dass wir uns dafür auf das Wissen, die Erfahrung und nicht zuletzt die Unterstützung vieler Menschen verlassen durften, dafür wollen wir uns ausdrücklich bedanken. Ganz besonderer Dank gebührt vor allem den Mitwirkenden an den Veranstaltungen sowie den Beiträger:innen dieses Sammelbandes.

Doch warum sich mit der Geschichte und dem Erbe des Jahres 1848 überhaupt beschäftigen? Bestätigt das verschämte Gedenken in Österreich nicht genau die Annahme, dass die Revolution im Grunde gescheitert ist? Stimmt denn nicht, wie der britische Historiker George M. Trevelyan (1876–1962) schrieb: „The year 1848 was the turning point at which modern history failed to turn.“? 3

Ja und nein. Unmittelbar widerstanden weder die Revolution, noch ein Großteil ihrer Errungenschaften der blutigen Niederschlagung durch die Vertreter der Restauration.4 Wendet man den Blick jedoch ab von den unmittelbaren Ereignissen der Jahre 1848 und 1849 und richtet ihn auf die folgenden Jahre und Jahrzehnte zeigt sich ein anderes Bild.5 Denn nicht nur die „Bauernbefreiung“ genannte Beendigung der Grundherrschaft war ein bleibendes Verdienst der Revolutionäre – allen voran Hans Kudlich (1823–1917) – sondern schon in der Phase des Neoabsolutismus erfolgte eine teilweise Umsetzung des liberalen Programms, wenn auch unter Ausschluss jedweder politischer Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten. Denn die nötige Modernisierung der Habsburgischen Verwaltung erforderte die Rekrutierung juristisch geschulter Beamter, die nun wiederrum vor allem jenen bürgerlichen Kreisen entstammten, die sich mit den Werten der „1848er“ identifizierten. Zu diesen Reformen zählte nichts Geringeres als die Garantie der Lehr- und Lernfreiheit an den Universitäten, die als „Thun Hohenstein’sche Universitätsreform“ in die Geschichte einging.6

Als Reichs- Haupt- und Residenzstadt, sowie – auch deswegen – als zentraler Ort der Revolution des Jahres 1848 ist die Stadt Wien auch für die Geschichte des österreichischen Liberalismus bedeutsam. Hier hielt Adolph Fischhof seine Rede, die zum Katalysator der Revolution werden sollte. Hier – zunächst in der Winterreitschule – tagte zum ersten Mal ein Parlament. Hier regierte zwischen 1867 und 1870 das „Bürgerministerium“, also die erste liberale Regierung der Habsburgermonarchie, die wesentliche Gesetze zur Verbesserung des Schulsystems, zur Entkonfessionalisierung des Staates, sowie zur Kontrolle von Regierung und Verwaltung erließ. Diese Liste lässt sich auch auf kommunaler Ebene fortsetzen. Denn hier in Wien regierten bis in das Jahr 1895 liberale Bürgermeister. Aus all diesen Gründen schien es uns folgerichtig Wien im Titel eines Buches über den österreichischen Liberalismus prominent zu positionieren.

Rückblicke

Am Beginn des historisch-wissenschaftlichen Abschnitts steht Pieter Judsons Beitrag über die Bedeutung und das Erbe des Jahres 1848 bzw. der Liberalen in Österreich. Er nimmt darin eine wesentliche Korrektur der Bedeutung des Jahres für die österreichische Geschichte vor.7 Die 1848er Revolution war in der Habsburgermonarchie nicht nur ein Echo der Erhebungen in anderen, westeuropäischen Staaten, sondern leistete im Gegenteil einen originären Beitrag zur Geschichte von Liberalismus und Demokratie. Ebenso weist er auf den meist unterschätzten Umstand hin, dass es nicht nur ein „1848“ gab, sondern, dass in dieser revolutionären Erhebung eine Vielzahl an Akteur:innen, Akteursgruppen, „Klassen“, Konfessionen und Ethnien ihre Anliegen formulierten oder sich erstmals politisch organisierten.

Bürgerrevolution, Völkerfrühling, Konstitutionalisierung, Parlamentarismus. Diese Themen dominieren – in unterschiedlichen Akzentuierungen und Bewertungen – die Geschichtsschreibung über das Jahr 1848. Das Revolutionsjahr ist aber auch darüber hinaus bedeutsam. Das Ende der Zensur und das Fehlen rechtlicher Schranken im Vereinswesen, ermöglichte auch einen offenen und umfassenden Diskurs über Frauenrechte, Gleichberechtigung und Emanzipation, welcher selbstverständlich von Frauen mitgestaltet wurde. „In Wien sind, neben Paris, die umfassendsten [von Frauen selbst artikulierten Forderungen nach Gleichstellung] während der europäischen Revolution 1848/49 zu finden“, wie Gabriella Hauch in ihrem Beitrag zeigt. Von zentraler Bedeutung für die Geschlechtergeschichte(n) des Jahres 1848 ist die Gründung des „Wiener demokratischen Frauenvereins“, an den ein viel zu klein geratener Gedenkstein im Wiener Volksgarten erinnert, der definitiv durch ein würdigeres Denkmal ersetzt werden sollte.8

Um Gleichberechtigung geht es auch in Jana Osterkamps Beitrag zur Nationalitätenfrage im Kontext von 1848. Denn die Spezifizität der „österreichischen“ oder „habsburgischen“ 1848er-Revolution lässt sich anhand dessen sehr gut illustrieren. Die Märzrevolution brachte eine einzigartige, im wahrsten Sinne revolutionäre Idee hervor, jene der Gleichberechtigung der Völker. Allen Erhebungen der Jahre 1848/49 war gemein, dass sie sich um das Verhältnis von Staat, Volk, Nation und Nationalitäten drehten. Die schließlich auch verfassungsrechtlich festgeschriebene Gleichberechtigung der Völker war jedoch eine mitteleuropäische Besonderheit.

Über besondere Akteure geht es im Beitrag von Wolfgang Häusler, der in einer geschichtswissenschaftlichen „Tour de Force“ der Märzrevolution den radikalen, demokratischen Akteuren eine Stimme gibt. Auch in diesem spielt jedoch das Prinzip der Gleichberechtigung der Nationalitäten eine wesentliche Rolle. Dem Wirken von Hermann Jellinek, Ernst Violand und Andreas Stifft, sowie dem gespannten Verhältnis von liberalen und radikalen Revolutionären geht dieser Beitrag nach, und damit nicht zuletzt der Frage nach der Demokratie, die auch in der Habsburgermonarchie – und trotz der sukzessiven Erweiterung des Wahlrechts bis hin zum allgemeinen Männerwahlrecht – stets unterentwickelt blieb.

Diskussionen über Ein- und Ausschluss bestimmter Gruppen von demokratischen Prozessen beschäftigen nicht nur die heutige Politikwissenschaft im Zeitalter der Migration. Auch bei der Entwicklung von Wahlen nach dem Jahr 1848 spielten diese Fragen eine Rolle. Das Wahlrecht war kein allgemeines und gleiches, sondern im Gegenteil ein exklusives, das lediglich besitzenden und/oder gebildeten Männern vorbehalten war. Tamara Ehs analysiert am Beispiel der Stadt Wien die „Demokratie als Privileg“ um 1848 und kontrastiert sie mit heutigen Wahlrechts- und Ungleichheitsdiskursen, die den Zusammenhang von Wahlrecht und Staatsbürgerschaft unabhängig vom hauptsächlichen Wohnort zunehmend in Frage zu stellen scheinen.

Es war auch diese Exklusivität des Wahlrechts, die den Liberalen im 19. Jahrhundert zu ihren Wahlsiegen verhalf. Das galt nicht nur für die Regierung des Reiches, sondern auch für die Reichs- Haupt- und Residenzstadt Wien, die zwischen 1861 und 1895 von liberalen Bürgermeistern regiert wurde. Dem prominentesten und schillerndsten unter ihnen widmet Andreas Pittler seinen Beitrag, der die Biographie dieses für die Entwicklung der Stadt maßgeblichen Politikers nachzeichnet, der selbst – wenn auch laut eigenen Angaben wenig aktiv – an der Märzrevolution teilnahm.

Das Gedenken an 1848 war nicht immer so kleinformatig und verschämt gewesen, wie es heute erscheinen mag. Tatsächlich war die Revolution diesseits und jenseits der Leitha eine wichtige Referenz für politisch liberal, demokratisch oder sozialdemokratisch verortete Bürger:innen, wie Pablo Vivancos Beitrag über die „Märzfeiern“ des Jahres 1898 in diesem Band eindrücklich zeigt. Gleichzeitig wurden dem Kaiser und seiner Regierung ein öffentliches Erinnern nach den Krawallen während der so genannten „Badeni-Krise“ immer suspekter, weswegen nur mehr wenige bürgerliche Amtsträger den fünfzigsten Jahrestag der Revolution öffentlich begingen, und die Christlichsozialen um den Wiener Bürgermeister Karl Lueger diesen überhaupt – wenn auch mit einer antisemitischen Begründung – fernblieben. Das Gedenken an 1848 – wenn es der Revolution und nicht der Thronbesteigung Franz Josephs galt – war in Österreich daher stets ambivalent.

An der zunehmenden In-Frage-Stellung der liberalen Revolution lässt sich auch der Aufstieg der neuen Massenparteien – zunächst allen voran Konservative und Christlichsoziale – ablesen. Mit der Jahrhundertwende und der Luegerschen Regierung der Stadt Wien wurde daher deutlich, was schon der Regierungseintritt Eduard Taaffes angedeutet hatte: Der Liberalismus hatte seine politisch relevanteste Zeit hinter sich und sollte bis 1918 auch keine Renaissance erleben. Zumindest nicht auf der politischen Bühne. Hinter den Kulissen sah die Sache etwas anders aus.

Denn in akademischen Kreisen war liberales Gedankengut weiterhin gefragt. Janek Wasserman zeichnet die Geschichte des „Austroliberalismus“ in der Zwischenkriegszeit nach, der als „Österreichische Schule der Nationalökonomie“ zu einer der bestimmenden ökonomischen Denkschulen des 20. Jahrhunderts avancieren sollte und dessen Wurzeln in die Spätphase der Habsburgermonarchie zurückreichen. Wasserman behandelt die „Wachablöse“ der älteren Generation der österreichischen Schule durch die jüngere, von Ludwig Mises bis Friedrich Hayek, von ihren Anfängen in der Ersten Republik bis hin zur Emigration ihrer wichtigsten Proponenten nach dem „Anschluss“ Österreichs.

Die Nazi-Diktatur und die Ermordung und Vertreibung all jener Menschen, die ethnisch, weltanschaulich, politisch oder aus anderen Gründen nicht in das NS-Weltbild passten, vernichtete auch große Teile des kulturellen und intellektuellen Lebens in Österreich. Während in Deutschland allerdings auch durch personelle Kontinuitäten zur Deutschen Demokratischen Partei – z. B. in Person von Theodor Heuss – die Gründung einer liberalen oder „freisinnigen“ Partie in Form der FDP vollzogen wurde, blieb eine solche Entwicklung in Österreich aus. Die drei historischen „Lager“ – ÖVP, SPÖ und FPÖ – dominierten die politische Landschaft Österreichs bis zur Jahrtausendwende. Wollten sich Liberale daher politisch engagieren, mussten sie sich zwischen einer dieser Parteien entscheiden.

Mit der Frage des politischen Liberalismus in der Zweiten Republik setzen sich in diesem Band daher gleich zwei Beiträge auseinander. Der erste, von Anton Pelinka, setzt sich mit der österreichischen Besonderheit der weitgehenden Abwesenheit einer liberalen Partei auseinander. Er analysiert die spezifischen Herausforderungen, mit denen liberale Parteien in der österreichischen politischen Kultur konfrontiert sind und arbeitet die historischen Kontinuitäten und Bruchlinien heraus, die diese Herausforderungen hervorgerufen haben.

Der zweite – von Alfred Gerstl – geht dieser „Heimatlosigkeit“ der Liberalen nach 1945 nach und analysiert liberale Versatzstücke in den Parteiprogrammen der Zweiten Republik. Anhand dieser zeigt sich, dass vor allem nach 1968 alle Parteien liberale Elemente in ihre Programme aufnahmen. Ein „Auswahl-Liberalismus“ – wie Gerstl formuliert – der sich meist auf einzelne Themenbereiche beschränkte, wie etwa Wirtschaftsliberalismus, Bürgerrechtsliberalismus, Sozial- oder Kulturliberalismus.

Einblicke

Das weitgehende Fehlen einer sich explizit auf den Liberalismus beziehenden politischen Gruppierung im Österreich der Zweiten Republik mit der teilweisen Rezeption liberaler Versatzstücke in den drei historischen „Lagern“ der österreichischen Politiklandschaft ging freilich nicht ohne das Wirken liberaler Akteur:innen vonstatten. Deren Aktivitäten und Beweggründen nachzugehen und einigen wenigen von diesen in diesem Band eine Stimme zu geben, schien uns daher wichtig, um auch die liberale Zeitgeschichte angemessen zu würdigen.

Wie auch die Beiträge von Pelinka und Gerstl zeigten, spielt die „politische Großwetterlage“ eine Rolle bei der Liberalisierung der Parteien. Und zu einem gesellschaftlichen Liberalisierungsschub führte zweifellos die Dominanz der Sozialdemokratischen Partei in der so genannten „Ära Kreisky“ (1970–1983). Mit der Modernisierung des Ehegesetzes, der Einführung der Fristenlösung, der Strafrechtsreform, frauen- und gleichstellungspolitischen Maßnahmen, der Entkriminalisierung von Homosexualität, sowie durch bildungspolitische Initiativen wurden Entwicklungen eingeleitet, die mit dem Dahrendorfschen Konzept eines „Liberalismus der Lebenschancen“9 kompatibel waren. Wirtschafts- und sozialpolitisch blieb die Ära Kreisky jedoch zweifellos ihren sozialdemokratischen Wurzeln treu.

Es war daher auch der dominante, wenig innovative und ineffiziente öffentliche Sektor, sowie der Vorwurf des Bürokratismus, der in der „bürgerlichen Reichshälfte“ besondere Kritik hervorriefen. Die „bunten Vögel“ um den Wiener ÖVP-Chef Erhard Busek, den liberalen Publizisten Jörg Mauthe und den Juristen und Politikwissenschaftler Manfried Welan verdankten ihren beachtlichen kommunalpolitischen Erfolg aber vor allem ihren Forderungen nach verbesserten Ökologiemaßnahmen, sowie der Identifikation der Stadterneuerung und -belebung als wichtige kommunalpolitische Felder. 1983 erreichte die – auch unter „Pro Wien“ firmierende Bewegung – beachtliche 34,82 % der Stimmen. In seinem „Plädoyer für Freiheitsforschung“ reflektiert Manfried Welan die 1848er Revolution, die Habsburgermonarchie und das Verhältnis von ÖVP und Liberalismus.

Zu einem Ausbruch aus dem historischen „Lagerdenken“ führte schließlich die Gründung des Liberalen Forums (LIF) im Jahr 1993, das zunächst durch Austritt mehrerer Nationalratsabgeordneter – Heide Schmidt, Friedhelm Frischenschlager, Klara Motter, Thomas Barmüller, Hans Helmut Moser – aus dem Freiheitlichen Parlamentsklub geschaffen wurde und bis 1999 als eigene Fraktion dort vertreten war. Die Bedeutung des Jahres 1848 für den politischen Liberalismus in der Zweiten Republik, das Schwierige Ringen der FPÖ um eine liberale Linie in den 1970er Jahren und die Gründung des LIF, das 2014 schließlich mit NEOS fusionieren sollte, arbeitet Friedhelm Frischenschlager in seinem Beitrag heraus.

Schließlich gibt Beate Meinl-Reisinger Einblicke in die Beweggründe, die zur Gründung der NEOS führten und welche Rolle die Märzrevolution dabei (nicht) spielte. Das schwierige Verhältnis der Österreicher:innen zum „L-Wort“ kommt darin ebenso zum Ausdruck, wie das demokratische Modernisierungsdefizit, welches durch die Jahrzehnte bestehende großkoalitionäre Dominanz mitverursacht wurde. Als Reformkraft, sowie als Träger der liberalen Demokratie seien liberale Parteien heute, im Angesicht des „democratic backsliding“, geforderter denn je.

Ausblicke

Kurz nach dem Zerfall der UdSSR formulierte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama den ursprünglich als Frage gemeinten, jedoch zu einer berüchtigten Aussage über die liberale Demokratie gewordenen Satz des „Ende[s] der Geschichte“. Diese hätte durch den Zusammenbruch des Kommunismus ihre systemische Überlegenheit bewiesen, weswegen – auch durch Ablehnung einer Geschichtsteleologie – von einem tatsächlichen Ende der Geschichte gesprochen werden könnte. Dieser wohl etwas übertrieben optimistische Satz brachte Fukuyama viel Kritik ein. Und im Angesicht erstarkender Rechtspopulisten, Kapitol-Stürme, sowie „Demokratien ohne Liberalismus“, die das System der liberalen Demokratie offen herausfordern, sah sich auch Francis Fukuyama selbst dazu berufen im Jahr 2022 in einem Buch dem Liberalismus und seinen Feinden nachzugehen.10

Immer häufiger werden liberale Demokratie und Liberalismus in Frage gestellt. Obwohl es publizistische Plädoyers zu seiner Verteidigung gibt11, bleibt manchmal der Eindruck zurück, dass es sich um ein Rückzugsgefecht handelt. Ist er überhaupt im Stande mit globalen Herausforderungen wie der Klimakatastrophe, der Massenmigration oder der steigenden Ungleichheit umzugehen?

Philipp Blom formuliert in seinem stilistisch brillanten Problemaufriss über die Verwerfungen der heutigen Zeit pointiert, welche Aufgaben sich an die heutige Politik stellen. Er spannt einen Bogen von den Erhebungen der frustrierten Bürger:innen und Arbeiter:innen des Jahres 1848 zu den heutigen Problemen, die zwar ebenfalls Aktivist:innen auf die Straßen führen, jedoch noch nicht zu einer transformativen Massenerhebung angewachsen sind.

Globale Probleme haben die Angewohnheit, sich lokal zu manifestieren. In seinem „liberalen Credo“ formuliert Christoph Wiederkehr daher ausgehend von Gustav Stresemanns Ausspruch, dass der Liberalismus bedeute „die Zeichen der Zeit zu erkennen und danach zu handeln“ einen Auftrag an die Politik, sich den – auch von Blom formulierten – Herausforderungen zu stellen und fortschreitend an Lösungen für diese zu arbeiten. Die Basis, auf der ein solches Problemlösen möglich ist, ist jedoch das Vertrauen. Dieses herzustellen, ist die Aufgabe der Politik auf allen Ebenen.

Durch diese drei Abschnitte – Rückblicke, Einblicke und Ausblicke – soll der Kreis von 1848 bis heute geschlossen werden. Die wissenschaftliche Analyse der Geschichte dient nicht nur dem Gewinnen neuer Erkenntnisse, sondern auch dem Verstehen gesellschaftlicher Entwicklungen. Wien als Standort für die Auseinandersetzung mit dem österreichischen Liberalismus zu wählen, war keine willkürliche Entscheidung. Die Stadt war stets Bühne und Austragungsort der gesellschaftlichen und politischen Liberalisierung. Weltanschauungen sind jedoch keine starren Gebilde, die über die Jahrhunderte hinweg unverändert bleiben. Wenn es aber eines gibt, das den politischen Liberalismus in Österreich auszeichnet, dann ist es das Element der Erneuerung, das ihm innewohnt.

1 Jonathan Kwan, Liberalism and the Habsburg Monarchy. 1861–1895 (Basingstoke 2013), sowie Franz L. Fillafer, Habsburg Liberalisms and the Enlightenment Past, 1790–1848. In: Michael Freeden, Javier Fernández Sebastián, Jörn Leonhard (Hg.), In Search of European Liberalisms. Concepts, Languages, Ideologies (New York 2019) 37–71; und Wolfgang Häusler, Ideen können nicht erschossen werden. Revolution und Demokratie in Österreich 1789–1848–1918 (Wien, Graz, Klagenfurt 2017).

2 Darunter Pieter Judson, Exclusive Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire, 1848–1914 (Ann Arbor 1996); Leopold Kammerhofer (Hg.), Studien zum Deutschliberalismus in Zisleithanien 1873-1879. Herrschaftsfundierung und Organisationsformen des politischen Liberalismus (Wien 1992); Lothar Höbelt, Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882–1918 (Wien 1993); oder auch Emil Brix, Wolfgang Mantl (Hg.), Liberalismus. Interpretationen und Perspektiven (Wien, Graz 1996).

3 Zitiert nach Carl Wittke, The German Forty-Eighters in America: A Centennial Appraisal. In: The American Historical Review LIII/4 (1948) 711–725, hier: 711.

4 Worauf auch Philipp Blom in seinem Beitrag in diesem Band hinweist.

5 Siehe hierzu Pieter Judsons Beitrag in diesem Band, sowie sein Buch Exclusive Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire, 1848–1914 (Ann Arbor 1996).

6 Siehe Christof Aichner, Brigitte Mazohl (Hg.), Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849–1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen (Wien 2017).

7 Eine wichtige Aktualisierung, die Pieter Judson bereits mit Exclusive Revolutionaries (Ann Arbor 1996) und zuletzt in seinem monumentalen The Habsburg Empire. A New History (Cambridge MA, London 2016) geleistet hat.

8 Dieser befindet sich in der Nähe des Heldenplatz-Tors neben einer Parkbank gegenüber des Triton- und Nymphenbrunnens und ist leicht zu übersehen. Derzeit (2024) wird er jedoch restauriert.

9 Ralf Dahrendorf, Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie (Frankfurt am Main 1979).

10 Francis Fukuyama, Liberalism and its Discontents (London 2022).

11 Z. B. Adam Gopnik, A Thousand Small Sanities. The Moral Adventure of Liberalism (London 2019).

I. Rückblicke

Pieter M. Judson

Die Bedeutung der österreichischen Liberalen

Das Jahr 1848 und sein Erbe

Die Revolutionen von 1848 in Österreich wurden weder durch die Bemühungen bürgerlicher Liberaler allein ausgelöst, noch sind sie allein durch diese entstanden. Ein Großteil der Gewalt – oder der Gewaltandrohung –, die die Revolutionen vorantrieb und den Zusammenbruch des Metternich-Regimes verursachte, wurde von Aktivisten aus der Arbeiterklasse, dem Handwerk und der Bauernschaft initiiert.1 Dennoch waren es vor allem die österreichischen Liberalen, die im Rahmen der formellen und informellen Politik, den revolutionären Ereignissen eine größere Bedeutung verliehen, indem sie diese Ereignissen mit spezifischen liberalen Wünschen wie der Forderung nach einer Verfassung, nach politischer Partizipation und nach einem Ende der Zensur verknüpften. Die Arbeit der Liberalen in den Jahren 1848–49 sah neue Institutionen, neue politische Praktiken und neue Werte vor, die einen enormen Einfluss auf die späteren Entwicklungen in Österreich hatten. Die Revolutionen von 1848 setzten entscheidende und einflussreiche Ereignisse für das moderne Österreich in Gang, die alle Österreicherinnen und Österreicher kennen sollten, insbesondere heute, wo Politiker und politische Parteien in ganz Europa die Relevanz liberaler politischer Werte in Frage stellen. In einigen Staaten Europas werden die liberalen politischen Werte des Konstitutionalismus und der Bürgerrechte stark in Frage gestellt. Dennoch werden der liberale Charakter und das Erbe der Revolution von 1848 heute in der österreichischen Öffentlichkeit kaum diskutiert.2

Die Männer und Frauen von 1848 haben die nachfolgenden österreichischen Verfassungen, die Kataloge der Bürgerrechte und die Formen der Staatsbürgerschaft, die im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert entwickelt wurden, stark beeinflusst. Die heutige österreichische Gerichtspraxis lässt sich direkt auf die liberalen Reformen zurückführen, die 1848 diskutiert und später in den 1860er und 1870er Jahren umgesetzt wurden. Dasselbe gilt für das entscheidende Engagement der Liberalen im Jahr 1848, allen Österreichern eine säkuläre, wissenschaftlich fundierte Bildung zugänglich zu machen. Mit den 1869 verabschiedeten Bildungsgesetzen war Österreich beispielsweise den meisten anderen europäischen Staaten weit voraus. Das liberale Beharren darauf, allen Österreichern 1848 eine Reihe grundlegender Bürgerrechte zu gewähren, führte schließlich im Laufe des Jahrhunderts zu einer Reihe wichtiger fortschrittlicher Reformen. Einige dieser Reformen waren im europäischen Vergleich einzigartig, vor allem wenn es um die Schaffung einer verantwortungsvollen Zivilverwaltung oder um das Recht ging, im öffentlichen Leben die eigene Sprache zu verwenden.

Wenn heute nur wenige Österreicher über die Bedeutung von 1848 für ihr Rechtssystem und ihre Bürgerrechte Bescheid wissen, gibt es meiner Meinung nach drei Hauptgründe, die erklären, warum die liberalen Vermächtnisse von 1848 aus dem Gedächtnis der österreichischen Öffentlichkeit verschwunden sind. Der erste Grund ist, dass viele zeitgenössische Beobachter und die meisten späteren Historiker der Ansicht waren, dass die Revolutionen gescheitert waren. Oberflächlich betrachtet kann man leicht erkennen, warum dies der Fall sein könnte. In Wien zum Beispiel endete die Revolution mit einem spektakulär gescheiterten Aufstand und der gewaltsamen Rückeroberung der Stadt durch die Kräfte der Reaktion. Diejenigen Revolutionäre, die nicht inhaftiert oder hingerichtet wurden, flohen ins bittere Exil, oft nach Amerika, wo sie liberale Projekte verfolgten und die reaktionäre politische Wende in Europa ablehnten. Das Regime des neuen Kaisers Franz Josef (1830–1916) demontierte auch viele der größten politischen Errungenschaften der Revolution. Im März 1849 beendete Franz Josef beispielsweise die Bemühungen des österreichischen Parlaments in Kremsier/Kroměříž, eine Verfassung für das Reich auszuarbeiten, und schickte die gewählten Abgeordneten nach Hause. Er setzte daraufhin seine eigene, größtenteils von Graf Franz Stadion (1806–1853) verfasste „oktroyierte“ Verfassung durch, die doch einige der Neuerungen der Parlamentsverfassung beibehielt. Kaum zwei Jahre später, im Dezember 1851, gab Franz Josef jedoch auch diese „Stadion-Verfassung“ auf und regierte stattdessen als absoluter Monarch. Zumindest oberflächlich betrachtet kann man mit Fug und Recht fragen: Was ist eigentlich von der Revolution geblieben? Kann man nach 1849 oder 1851 von einem positiven revolutionären Erbe sprechen?

Ein zweiter Grund, warum die liberalen Errungenschaften in Österreich in Vergessenheit geraten sind, liegt darin, dass viele Historiker die Revolutionen als Geburtsstunde des modernen politischen Nationalismus interpretieren, einer mächtigen politischen Kraft, die das Geschehen für mehr als ein Jahrhundert beeinflussen sollte. Die Märzaufstände von 1848 wurden als „Völkerfrühling“ bezeichnet. Diese Bezeichnung bestätigt die allgemeine Auffassung, dass der Aufstieg des sprachlichen oder ethnischen Nationalismus die Hauptgeschichte des Jahres 1848 war. Der Nationalismus entwickelte sich in jenem Jahr in Mitteleuropa zweifellos zu einer politischen Kraft, und für viele Aktivisten im März 1848 war der Nationalismus untrennbar mit dem politischen Liberalismus verbunden. Er war ein wesentlicher Bestandteil des liberalen Gesamtprogramms. Der liberale bürgerliche und studentische Aktivismus des März 1848 in Wien, Graz, Prag, Venedig oder Mailand war stark beeinflusst und ermutigt durch den Einfluss der liberalen und nationalistischen Revolution, die im benachbarten Ungarn stattfand, insbesondere durch den Aktivismus und die Reden des populären Lajos Kossuth (1802–1894). Die liberale Revolution war auch mit dem Nationalismus in Venedig verbunden, wo Revolutionäre unter Daniele Manin (1804–1857) die kurzlebige Republik von San Marco ausriefen.

Viele liberale deutschsprachige Österreicher unterstützten 1848 auch die österreichische Beteiligung an den Verhandlungen zur Schaffung eines geeinten Deutschlands. Einige österreichische Liberale wurden in das Frankfurter Parlament gewählt, das 1848/49 für die Schaffung eines vereinigten Deutschland kämpfte. Der beliebte habsburgische Erzherzog Johann (1782–1859) wurde im Sommer 1848 zum Reichsverweser dieses geplanten vereinigten deutschen Reiches gewählt, und der liberale Österreicher Anton Ritter von Schmerling (1805–1893) diente im Herbst 1848 als Leiter der provisorischen deutschen Regierung in Frankfurt. Der Mährer Karl Giskra (1820–1879) und der Steirer Karl Stremayr (1823–1904) gehörten zu den beiden österreichischen Liberalen, die in das Frankfurter Parlament gewählt wurden und später als Minister in den liberalen Regierungen der 1860er und 1870er Jahre tätig waren.

Doch was bedeutete der Nationalismus im Hinblick auf die politischen Programme der damaligen Zeit? Es wurde zum Beispiel bald klar, dass die Schaffung eines vereinten Deutschlands kein so einfaches oder populäres Projekt war, wie es sich seine frühen Befürworter vorgestellt hätten. Aktivisten, die andere Sprachgruppen oder Nationen vertraten, lehnten die Idee ab, dass sich Österreich einem vereinigten Deutschland anschließen sollte. Viele beantragten beim Hof in Wien neue Rechte, die auf dem Sprachgebrauch beruhten und es unmöglich machten, dauerhaft Teil eines vereinigten Deutschlands zu werden, auch wenn viele Delegierte in Frankfurt andere nationale Gruppen zunächst als „brüderlich“ betrachteten.3 Am bekanntesten ist der böhmisch-tschechische nationalistische Historiker František Palacký (1798–1876), der im Frühjahr 1848 eine Einladung zur Teilnahme am Frankfurter Vorparlament als Vertreter Böhmens ablehnte. Stattdessen formulierte Palacký eine überzeugende Vision der Habsburgermonarchie, die die kleinen slawischen Nationen unter ihren Einwohnern vor deutschen und russischen Gebietsansprüchen schützen sollte. Palackýs Ablehnung Deutschlands war jedoch nur die berühmteste unter vielen.4

Im Herbst 1848 begannen aber auch viele liberale deutsche Politiker zu verstehen, dass nationalistische Konflikte unter den angeblich brüderlichen Völkern Europas die Entwicklung einer liberalen neuen Ordnung in Österreich gefährden könnten. Sie lernten auch, dass der Nationalismus ein illiberales Gewand annehmen und den Interessen reaktionärer Kräfte dienen konnte. Sie begannen, sich davon zu lösen. Darüber hinaus gibt es wichtige Elemente des Nationalismus von 1848, die heute oft missverstanden werden. Zum einen war der Nationalismus nicht gegen das Fortbestehen des Kaiserreichs gerichtet. Viele Nationalisten und Liberale wollten das Kaiserreich reformieren, nicht zerstören. Mit einigen wenigen berühmten Ausnahmen – Ungarn – wollten die meisten Nationalisten Österreich nicht durch unabhängige Nationalstaaten ersetzen, sondern vielmehr einen anerkannten Platz für sich selbst innerhalb Österreichs schaffen. Selbst die meisten österreichischen deutschnationalen Aktivisten, die sich an den Bemühungen des Frankfurter Parlaments um ein vereinigtes Deutschland beteiligten, sahen zunächst keinen Widerspruch zwischen der Existenz eines vereinigten Deutschlands und dem Fortbestand der Habsburgermonarchie. Viele liberale und nationalistische Aktivisten aller Couleur plädierten selbstbewusst für ein reformiertes Kaiserreich, natürlich unter der Führung der Habsburger Dynastie.

Angesichts der entscheidenden politischen Bedeutung, die der Nationalismus später im Kaiserreich und im 20. Jahrhundert erlangte, sollte es nicht überraschen, dass der Nationalismus von 1848 den Liberalismus im historischen Gedächtnis Österreichs in den Schatten stellte. Dies gilt insbesondere für die historische Erinnerung an den Zusammenbruch der Monarchie im Jahr 1918 und ihre Ersetzung durch selbsternannte Nationalstaaten. Viele Nationalisten und Historiker nach 1918 interpretierten den Nationalismus von 1848 als Vorläufer für die Schaffung unabhängiger Nationalstaaten. Es überrascht daher nicht, dass viele nationalistische Historiker die Gründung dieser neuen Staaten als das eigentliche Erbe von 1848 feierten und nicht die liberalen Institutionen, die die Revolutionen sowohl dem Kaiserreich als auch seinen Nachfolgestaaten hinterlassen hatten. Im Jahr 1848 sahen die Dinge jedoch ganz anders aus, und abgesehen von den magyarischen und einigen italienischen Nationalisten hatten nur wenige Nationalisten im Jahr 1848 die Gründung unabhängiger Nationalstaaten im Sinn oder wollten sie. Einige Nationalisten, wie die von der Historikerin Dominique Reill dokumentierten adriatischen italienischen Nationalisten, lehnten die Unabhängigkeit sogar als eine gefährliche Idee ab, die die Beziehungen zwischen den verschiedenen Sprachgemeinschaften unnötig verschärfen und die profitablen Handelsbeziehungen innerhalb des Reiches zerstören würde.5

Ein dritter wichtiger Grund, warum das liberale 1848 heute in Österreich weitgehend vergessen oder verharmlost wird, ist die Annahme, dass sich die Revolution irgendwie von Westen nach Osten, also von Paris nach Wien, ausgebreitet hat. Viele Historiker Europas haben in der Vergangenheit fälschlicherweise behauptet, dass der revolutionäre Aktivismus in Mitteleuropa nur eine schwache Imitation des wirklich revolutionären Konflikts in Paris war. Was in Paris geschah, verdiene daher mehr Aufmerksamkeit und hatte eine größere Wirkung auf die Welt. Um den Liberalismus zu verstehen, sollten wir nach Westeuropa schauen. Liberale Ideen, liberale politische Organisationen, liberale politische Programme und liberale politische Praktiken kamen offenbar aus Frankreich, Großbritannien oder den norddeutschen Staaten nach Österreich.6 Es stellt sich daher die Frage, ob die Revolutionen in Österreich etwas Originelles bewirkt haben? Dieses Argument wird oft verwendet, um das angebliche Scheitern der Revolution in Österreich zu erklären. Wenn bürgerlich-liberale Ideen fremd seien, könnten sie im oft als wirtschaftlich und sozial rückständig bezeichneten Osten nicht Fuß fassen. Die Vorstellung, dass der Osten und der Süden Europas in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht immer irgendwie hinter dem Westen zurückgeblieben sind, ist auch heute noch ein schwerwiegender Irrglaube. Es ist ein Irrtum, das Jahr 1848 in Österreich als wenig beachtenswert einzustufen. Im Gegensatz dazu argumentieren neuere Historiker, dass sich revolutionäre Ereignisse und Praktiken in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in verschiedene Richtungen ausbreiteten oder sich spontan in vielen Teilen Europas entwickelten. Der Liberalismus in Österreich war vielleicht nicht dasselbe Phänomen wie in Frankreich oder in Großbritannien – schließlich unterschieden sich diese beiden Liberalismen auch erheblich voneinander. Auch der österreichische Liberalismus war ein Phänomen, das aus den lokalen Bedingungen, dem lokalen Denken und den lokalen Praktiken entstanden ist, und er kann nicht einfach als ausländischer Import abgetan oder ignoriert werden.7

Der Rest dieses Artikels versucht, viele dieser Missverständnisse zu beseitigen, indem er auf einige wichtige liberale Vermächtnisse von 1848 in Österreich hinweist.

Zunächst muss ein anderer wichtiger, wenn auch impliziter Aspekt von 1848 angesprochen werden. Das ist die Tatsache, dass es keine einheitliche Revolution gab. In den ersten Monaten der Revolution gerieten, was die revolutionären Ziele anbelangt, verschiedene soziale und regionale Gruppen mit unterschiedlichen Ideologien oft in Konflikt miteinander und mit den Regierungen. Im Jahr 1848 artikulierten sich viele verschiedene Gruppen und versuchten, ihre besonderen Interessen zu verwirklichen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es ein jüdisches 1848, ein 1848 der Frauen, ein 1848 der Bauern, ein bürgerliches 1848, ein 1848 der Handwerker- und Fabrikarbeiter, ein 1848 der Studenten, der Juristen und ein 1848 des Adels und der Kirchen gab. Aber selbst diese Aufzählung ist zu allgemein, um die Bandbreite der unterschiedlichen Visionen und Wünsche der revolutionären Aktivisten und Aktivistinnen zu erfassen. Außerdem waren viele dieser Gruppen eher durch regionale oder lokale Interessen als durch übergeordnete Ideologien geprägt. So unterschieden sich in ihren Zielen beispielsweise die italienischen Nationalisten in Venedig, die die Unabhängigkeit vom Habsburgerreich anstrebten und die Republik San Marco gründeten, von den italienischen Nationalisten in Triest und Istrien, die im Habsburgerreich bleiben wollten.8

Viele Gruppen schlossen sich der Revolution an, um grundlegende Bürgerrechte und das Recht auf politische Beteiligung für sich selbst zu erlangen. Andere, vor allem Bauern, strebten nach der Befreiung von den verbliebenen Elementen der feudalen Robot (Zwangsarbeit) und nach der Möglichkeit, Land zu besitzen, insbesondere in Galizien. Einige Gruppen von Adeligen forderten die so genannte Wiederherstellung von Rechten, die sie früher besessen hatten, aber später durch die Übergriffe des habsburgischen Absolutismus und seine zentralistischen Staatsbildungsbemühungen verloren hatten. Die Bürokraten waren oft hin- und hergerissen zwischen ihren liberalen Visionen für die Gesellschaft einerseits und ihrer Loyalität gegenüber dem Staat andererseits. Viele Beamte hofften, dass der Staat die Art von Reformprogramm wieder aufnehmen würde, die Joseph II. eingeleitet hatte. Joseph hatte der Bürokratie mit seiner Reformagenda eine starke Identität verliehen. Dieses Programm hatte jedoch während der napoleonischen Kriege seine reformatorischen Ziele verloren. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Bürokratie zu einem schlecht bezahlten Instrument zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung. Unter dem Deckmantel von Pseudonymen veröffentlichten einige Bürokraten sogar vernichtende Kritiken am Metternich-Regime.9

Die Angst vor den Bauern, ihre Gewaltandrohungen und ihre sehr reale Brutalität in West Galizien im Jahr 1846 mögen einen großen Teil der Revolution ausgelöst haben.10 Die Angst vor Gewalt seitens der Handwerker und Arbeiter in den Wiener Vorstädten mag sicher den schnellen Erfolg der Liberalen im März 1848 beeinflusst haben.11 In der Regel waren es aber liberale Aktivisten, die die Forderungen verschiedener sozialer Gruppen aufgriffen und in programmatische politische Begriffe umformulierten. Die Emanzipation der Bauernschaft zum Beispiel war eine der wichtigsten Errungenschaften der Revolution. Und diese Emanzipation wurde Teil eines umfassenderen liberalen Programms, das darauf abzielte, die Monarchie auch in anderer Hinsicht umzugestalten.

Dies bringt mich zu einem weiteren Punkt, den die Historiker oft vergessen. Woher kam die Revolution? Die Revolution geschah nicht ohne Vorbereitung. Die Wiener beschlossen, sich gegen das System Metternich zu erheben, und das nicht nur wegen des französischen Beispiels. Sie konzipierten ihre Idee des Rechts, des Konstitutionalismus und der liberalen Reformen auf der Grundlage der spezifischen österreichischen Verhältnisse. Die Revolution hatte ihre Wurzeln in den österreichischen Entwicklungen des Vormärz. Das Jahr 1848 in Pest, Wien oder Prag war ein für die Habsburgermonarchie spezifisches Ereignis.

Der Prager Liberale Leopold von Hasner bemerkte rückblickend in seinen Memoiren über diese Zeit, dass „ohne viel von Freiheit gehört zu haben, ein frischer Geist in uns zu keimen begann.“12 Im Hinblick auf die gesellschaftliche Hierarchie fügte er hinzu, dass weder er noch seine Schwestern im Geringsten beeindruckt waren, als sein Vater 1836 in den Adelsstand erhoben wurde. „[W]ir verachteten, was nicht auf sich selbst beruht und glaubten des Scheines eines Standesunterschiedes entbehren zu können, vor dem wir in Wirklichkeit keinen Respekt hatten.“13 Diese Worte des Mannes, der später 1868 Kultus- und Unterrichtsminister im Bürgerministerium wurde und der maßgeblich für das österreichische Schulgesetz von 1869 verantwortlich war, machen viel über den frühen österreichischen Liberalismus und seine Werte deutlich. Natürlich wurden diese Worte erst später geschrieben, als liberale Werte und Haltungen in der österreichischen Gesellschaft bereits offener und weiter verbreitet waren. Aber sie geben wichtige Hinweise auf den Liberalismus des Vormärz. Erstens zeigen sie, dass viele liberale Ideen in bürgerlichen Familienkreisen zirkulierten. Zweitens deuten sie darauf hin, dass Frauen oft an diesen Diskussionen beteiligt waren, obwohl es in den öffentlichen Aufzeichnungen kaum Belege für die Aktivitäten von Frauen gibt. Drittens unterstreichen diese Worte den Wert, dass persönliche Leistungen und nicht Adelstitel das Maß für den öffentlichen Status sein sollten.14

Es stimmt, dass Hasner und seine Schwestern 1836 in der zensierten Presse nicht viel über Freiheit gelesen haben werden. Aber wir wissen aus ihren Aufzeichnungen, dass Freiheit in bürgerlichen Vereinen sowie im privaten und öffentlichen Raum diskutiert und sogar praktiziert wurde. Die bürgerlichen Vereine im Vormärz engagierten sich in der Wohltätigkeitsarbeit, im Lesen und Debattieren, in der wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Entwicklung. In den Vereinen wurden Praktiken umgesetzt, die später die liberalen Institutionen prägten. Innerhalb des Vereins befolgten die Mitglieder Regeln, um in geordneter Weise zu debattieren. Die Mitglieder zahlten Beiträge, sie wählten den Vorstand und stimmten über verschiedene Themen ab. Die Zahl der Mitglieder dieser Vereinigungen mag gering gewesen sein, aber die Vereinigungen waren öffentliche Orte, an denen viele Liberale ihre Diskussions- und Debattierpraktiken entwickelten. Informelle, halbprivate Orte waren ebenfalls wichtig für die Entwicklung liberaler Werte und Ideen. Der Familienkreis, der Salon, das Familienunternehmen, das Café, die Universität – sie alle dienten als Orte, an denen politische Debatten stattfanden und an denen politische Ideen und politische Praktiken entwickelt wurden. Wie Deborah Coen in ihrer Gruppenbiografie der Familie Exner beschreibt, brachte zum Beispiel auch die Sommerfrische die Familie mit Freunden zusammen, um Einstellungen zu Wissenschaft, Bildung, öffentlichem Dienst und politischem Engagement zu besprechen.15

Im Bereich der formellen Politik wurden die verschiedenen Landtage der Monarchie, insbesondere der ungarische, zu Arenen der öffentlichen politischen Auseinandersetzung, auch wenn ihre Abgeordneten die privilegiertesten Schichten repräsentierten. Der ungarische Reformlandtag von 1847 im nahe gelegenen Pressburg/Poszony behauptete lautstark sein Recht, die Finanzpolitik gegenüber der Zentralregierung in Wien zu bestimmen. In den Reden und Zeitungsartikeln seiner Mitglieder wurden diese technischen Fragen im Rahmen der allgemeinen liberalen Grundsätze der Selbstbestimmung und der Rechte des Einzelnen behandelt. Die Reden der Deputierten waren daher in der Wiener Öffentlichkeit sehr bekannt. Im Januar 1848 brachen in Sizilien und Neapel Aufstände aus. Die Nachricht von der Pariser Revolution erreichte die Monarchie erst Ende Februar. Diese verschiedenen Nachrichten mögen zwar die Bemühungen der Liberalen im ungarischen Parlament und die Forderungen der Bürger in Wien beeinflusst haben. Sie löste aber nicht die Revolution in Österreich aus. Revolutionäre Ideen und liberale Programme waren in Österreich bereits weit verbreitet. Als Kossuth am 3. März vor dem ungarischen Landtag eine Rede hielt, in der er eine verantwortungsvolle Regierung, das Ende des Bauernrobots, das Wahlrecht für das städtische Bürgertum und die Schaffung einer Verfassung für das übrige Österreich forderte, wurde die Rede sofort ins Deutsche übersetzt. In Wien wurde die Rede an der Universität und später auf den Straßen der Stadt vor einer großen Menschenmenge verlesen.16

Wie allgemein bekannt ist, verloren die Behörden am 13. März die Kontrolle über die Straßen Wiens. Ich kann hier nicht die vielen bemerkenswerten und dramatischen Details dieser ersten Tage aufzählen. Das würde hier zu lange dauern, so sehr ich auch denke, dass diese Details es verdienen, gehört, erzählt und erinnert zu werden. Ich möchte hier lediglich einige spezifische Punkte über den liberalen Charakter der Revolutionäre anführen. Der erste Punkt ist ihre fast universelle Forderung nach einer Verfassung. Unter einer Verfassung verstanden die meisten Menschen in Wien ein Dokument, das die neuen Rechte und Pflichten der Bürgerschaft garantieren sollte. Diese neue Form der Staatsbürgerschaft sollte auch ein gewisses Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen beinhalten (zumindest für die bürgerlichen Klassen). Eine Verfassung sollte den Kreis derer erweitern, die sich an der Politik beteiligen durften, auch wenn man sich in der Frage, wie stark dieser Kreis erweitert werden sollte, nicht einig war. An zweiter Stelle steht die fast durchgängige Forderung nach einem Ende der Zensur, nach Pressefreiheit und freier öffentlicher Meinungsäußerung. Übrigens sollte diese Pressefreiheit ihren liberalen Befürwortern in der Umsetzung 1848 oft Kopfzerbrechen bereiten. Drittens versuchten die Revolutionäre, mit der Gründung der Bürgergarde und der Akademischen Legion die polizeilichen Aufgaben von Polizei und Militär zu übernehmen. Bis zum 15. März hatten sich beispielsweise in Wien bereits 30.000 Männer einem dieser beiden Verbände angeschlossen. Überall in der Monarchie gründeten Städte und Dörfer ihre eigenen Bürgergarden nach dem Vorbild des revolutionären Wiens. Auch dies war nicht unumstritten, denn oft stellte sich die Frage, wer (Juden? Handwerker? Fabriksarbeiter? Studenten?) einer Bürgergarde beitreten und eine Waffe tragen durfte.17 Der vierte Punkt ist, dass die Aktivisten mehrere Monate lang darüber diskutierten, wie diese allgemeinen Forderungen in die Praxis umgesetzt werden sollten. Allgemeine liberale Werte mögen den Revolutionären als Leitlinien gedient haben, aber sie waren keine Garantie für konkrete Ergebnisse. Diese mussten in oft schwierigen Verhandlungen sowohl unter den Revolutionären als auch zwischen Revolutionären und der Dynastie entschieden werden.

Ein weiteres entscheidendes Element der Revolution war die Entwicklung einer aktiven politischen Kultur, die die Bürger für die Revolution mobilisierte. Die verschiedenen Gruppen organisierten politische Klubs, um die Öffentlichkeit für ihre Programme zu gewinnen. Die Klubs dienten auch als praktisches Training für politisches Engagement. Sie repräsentierten ein breites Meinungsspektrum, das von radikalen Arbeitern bis zu vorsichtigen Geschäftsleuten reichte.18 Anders als zum Beispiel in Frankreich wurde in Österreich 1848 auch häufig über die mögliche Rolle der Frau in der Öffentlichkeit und in der Politik besprochen. Dank der Arbeit vor allem von Gabriella Hauch wissen wir zum Beispiel über die Aktivitäten des Ersten Wiener Demokratischen Frauenvereins, der im August 1848 von Baronin Karoline Perin gegründet wurde. Sein Programm spiegelte eine Mischung aus verschiedenen Geschlechterideologien wider. Das Programm zeigte aber auch, dass die Möglichkeit, dass Frauen eine Rolle im öffentlichen Leben spielen, nicht so abwegig war, wie es ein halbes Jahrhundert später erscheinen sollte. Der Verein versicherte, seine Mitglieder würden „dort helfen, wo es Wunden gibt“. Sie würden nicht die Rolle von „Amazonen“, sondern die von „Vermittlerinnen“ spielen. Sie wollten Frauen aller Schichten die Liebe zur Freiheit, zur Demokratie und zum „deutschen Erbe“ vermitteln. Die Statuten des Frauenvereins betonten das Engagement ihrer Mitglieder für die demokratische Praxis: „Unter den Mitgliedern darf kein Standesunterschied sein … Verheiratete Frauen haben vor den Unverheirateten keinen Vorzug.“ Die Frauen argumentierten, dass sie nur dann einen höheren sozialen Status erreichen könnten, wenn der Staat ein öffentliches Schulsystem mit einem reformierten Lehrplan für Mädchen garantiere.19

Als Teil der neuen politischen Kultur entwickelten die Revolutionäre auch schnell eine rituelle Kultur zum Gedenken an die gefallenen Märtyrer der Revolution. Dies diente auch als Mittel zur Mobilisierung der Öffentlichkeit für die Reformen. So entwickelte sich beispielsweise eine Art Kult um den mährisch-jüdischen Studenten Heinrich Spitzer, von dem viele behaupteten, er sei der erste Gefallene des 13. März.20 In den Zeiten, in denen die Bürgergarde und die Akademische Legion nicht auf den Straßen patrouillierten, entwickelten sie ihre eigenen komplexen Rituale, wie etwa die Annahme von Fahnen, die oft von Frauen gestiftet wurden, die in Wien als „Fahnenmütter“ der Gardeeinheiten bezeichnet wurden. Die Gardisten legten auch einen Eid ab, der neben anderen patriotischen Verpflichtungen versprach, die Ehre der Frauen der Gemeinschaft zu schützen, und damit die Konturen einer revolutionären Form von Männlichkeit festlegte. So schrieb eine patriotische Wienerin an die Zeitung Volksfreund: „Fahnen aus unseren Händen mögen voran wehen, wenn es gilt, die Freiheit künftig zu behaupten.“21

Im Laufe des Jahres 1848 debattierten die Landtage und das neue österreichische Parlament über kritische Fragen, wie z. B. die Frage, wer bei Gemeinde-, Landtags- oder Parlamentswahlen wählen darf. In der Steiermark und in Oberösterreich waren die Abgeordneten überrascht, dass sie auch kurz über Fragen der Frauenrechte debattierten. So wurde zum Beispiel das Thema Frauenwahlrecht diskutiert, weil die Liberalen in beiden Landtagen das Wahlrecht an den Besitz von Grundstücken geknüpft hatten. Der steirischer Abgeordneter Leopold List (Fürstenfeld) argumentierte wie folgt:

„Weil wir das letzte Mal beschlossen haben, dass einer, damit er Gemeindemitglied ist, Grund- und Hausbesitz, oder ein Gewerbe durch Besitz, oder Fähigkeit haben muss, so glaube ich, dass die Frauen, welche auch oft in dermaligen Besitz sind, auch wahlberechtigt sein sollen, nämlich durch einen Deputierten; in Ungarn ist das so der Gebrauch, wenn ein Mann noch so dumm ist, so ist er befähigt das Wahlrecht auszuüben. … Warum soll das nicht auch eine Frau fähig sein? Denn nur das steuerbare Objekt, macht es, dass man Mitglied der Gemeinde ist; ich glaube daher es wäre die Emancipation der Frauen in die Stylisierung des § einzuschalten.“22

Bekanntlich erarbeitete der Verfassungsausschuss des österreichischen Reichstages in Wien und später in Kremsier ein beeindruckendes Bürgerrechtsgesetz und debattierte über die künftige Struktur des Reiches: Sollte das Reich föderal oder zentralistisch organisiert sein? Sollen die Kronländer nach sprachlichen Nationen oder nach historischen Grenzen gegliedert werden? Im Januar 1849 legte der Ausschuss dem Parlament einen Entwurf vor, der die Rechte und Pflichten der Krone und der Bürger festlegte. In der Präambel hieß es sogar, dass alle Macht vom Volk ausgeht, eine Aussage, die revidiert werden musste, nachdem die Regierung sie natürlich abgelehnt hatte. In der zweiten Fassung hieß es jedoch immer noch, dass alle Macht sowohl von der Krone als auch vom Volk ausgeht. Der Rest der Präambel schaffte Adelstitel ab, stellte die katholische Kirche neben die anderen Religionen, fügte die Zivilehe, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Pressefreiheit und das Vereinsrecht hinzu. Der Kaiser behielt die volle Kontrolle über die Außenpolitik, aber wenn ein Vertrag finanzielle Verpflichtungen mit sich brachte, musste das Parlament seine Zustimmung geben. Die Umrisse der liberalen Politik und die künftigen Konfliktfelder mit der Krone sind bereits erkennbar.23

Absatz 19 der Grundrechte erklärte, dass „alle Volksstämme des Reichs gleichberechtigt sind“. Er garantierte jeder Sprachgruppe „ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität überhaupt und seiner Sprache insbesondere.“24 Dieses wichtige Recht muss erwähnt werden. Es formulierte einen Grundsatz, den die aufeinander folgenden österreichischen Regierungen meist respektierten, wenn auch oft aus pragmatischen Gründen. Es wurde bekanntlich in die Dezember-Grundgesetze von 1867 aufgenommen. Für europäische Verhältnisse war dies ein bemerkenswerter Grundsatz. Keine andere Verfassung in Europa enthielt ein solches Versprechen.25

Ich habe nur ein sehr allgemeines Bild von einigen wichtigen Momenten, Diskussionen und Gesetzen der Revolution von 1848 im Zusammenhang mit dem Liberalismus skizziert. Abschließend möchte ich mich nun der komplexen Frage des Vermächtnisses zuwenden. Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, haben die Bemühungen der Liberalen von 1848 die nachfolgenden österreichischen Verfassungen, Gesetzbücher und Bildungssysteme stark beeinflusst. Und doch wurde 1848 so oft als Fehlschlag bezeichnet. Das liegt zum Teil daran, dass Franz Josefs Regime das Kremsierer Parlament sofort auflöste und im März 1849 eine eigene Verfassung in Kraft setzte. Nur wenige Jahre später setzte Franz Josef seine selbst oktroyierte Verfassung außer Kraft und regierte das nächste Jahrzehnt als absoluter Monarch ohne jede Verfassung. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte.

Wie viele Historiker betont haben, war der Absolutismus der 1850er Jahre keine Rückkehr zum Vormärz. Selbst in seinem Sylversterpatent von 1851, in dem er seine Absicht erklärte, als absoluter Monarch zu regieren, erkannte Franz Josef an, dass sowohl die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz als auch die Emanzipation der Bauern in Kraft bleiben würden. Dieses absolutistische Regime knüpfte an einige der wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Errungenschaften der Revolution an, wenn auch auf politisch absolutistische Weise. Es versuchte, große Teile der österreichischen Wirtschaft zu modernisieren, investierte stark in die Infrastruktur und reformierte das Universitätssystem. Auf der anderen Seite religiösen Minderheiten wie den Juden ihre Rechte genommen. Das Regime handelte ein neues Konkordat mit dem Papst aus und führte einen militärischen Autoritarismus in Ungarn ein. Das neue Regime machte Platz für viele bürgerliche Politiker, Wissenschaftler und Bürokraten nicht-aristokratischer Herkunft, die bereit waren, das Regime in seiner Politik zu unterstützen. Und das Regime schien sich von vielen seiner aristokratischen Unterstützer aus der Zeit des Vormärz abzuwenden. Graf Richard Belcredi beispielsweise beklagte sich darüber, dass nun alles den Bürokraten überlassen werde. Die wenigen konservativen Institutionen, die die Revolution intakt gelassen hatte, wurden nun durch die Revolution von oben zerstört.26 Und in den 1850er Jahren überlegte das Regime, ob es nicht wenigstens Kommunalwahlen abhalten sollte, verschob die Durchführung aber auf unbestimmte Zeit.

Als dieses Regime aufgrund eines verlorenen Krieges und einer Finanzkrise zusammenbrach, ist es bemerkenswert, wie schnell liberale Aktivisten zurückkehrten, um sich an der neuen Ordnung zu beteiligen. Von 1861 bis 1867 hatte Österreich wieder ein Parlament, wenn auch mit sehr begrenzten Befugnissen. Dennoch kämpften liberale Politiker vehement – und manchmal erfolgreich – für die Stärkung der Befugnisse dieses Parlaments, indem sie beispielsweise einem unwilligen Franz Josef ein Gesetz über die Ministerverantwortung aufzwangen. Sie verabschiedeten auch Gesetze für mehr Gemeindeautonomie.27