6,49 €

Mehr erfahren.

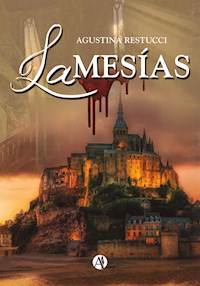

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

43 historias es una antología que juega con los límites entre la realidad y lo fantástico, sumergiendo al lector en situaciones extraordinarias y provocadoras. Desde un hombre que necesita un traductor para comprender a su pareja hasta una secta secreta que ofrece una respuesta insólita al destino después de la muerte, los relatos desbordan ingenio y surrealismo. Cada cuento revela un mundo en el que lo cotidiano se transforma en algo inesperado: personas que reencarnan en animales, expediciones a cuevas que borran la identidad, y personajes que desafían las leyes del tiempo y el espacio. A través de un estilo cautivador y reflexivo, la colección explora los dilemas de la existencia humana, la fragilidad de las relaciones y las múltiples caras de la realidad. Ideal para aquellos lectores que buscan historias impredecibles, profundas y llenas de ironía.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

AGUSTINA RESTUCCI

43 historias

Antología de cuentos

Restucci, Agustina 43 historias : antología de cuentos / Agustina Restucci. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-5612-7

1. Cuentos. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenido

Primera parte - Lapsos

Noviembre

Zooligión

Rusalandia

Las alas del sol

Gotas

Mutante marino

El departamento de al lado

Segunda parte - Mundos escondidos

Los Appones

72 Vírgenes

La Boda

PQH

Un paseo en Tren

El efecto mariposa

Maldito ron

7 pasos

Tercera parte - No son cuentos

Aplausos

Volcán

El Método científico

Rituales

Camino a San Clemente

Jones

Mesa 13

Barrilete

La Papisa

Un pacto para morir

Cuarta parte - Cuerpos imposibles

La Mississippi

El otro lado

Delivery Baby

No son astas

Errores

Legado

Dorado

Quinta parte - Historias reales

Control Remoto

La habitación vacía

Algo oxidado

11 y 6

Vecinas

La verdulería

Teatro en la plaza

La platino

Contrastes

Black Panther

Musa

“La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuentodebe ganar por nocaut”.

Julio Cortázar

Primera parte

Lapsos

Noviembre

Para él son las 5 de la tarde de un día nublado de noviembre. Siente calor, tiene hambre y piensa en hacer algo de ejercicio cuando termine de trabajar y vuelva a su casa. Durante los primeros días cálidos del año, la gente negocia con su cuerpo. Por eso ella almuerza una ensalada, y no siente hambre ni calor, porque miró el pronóstico antes de vestirse y vio que iban a hacer 30 grados, y se convenció de usar un vestido fresco, a pesar de su complejo de mostrar sus piernas blancas en un día nublado de noviembre. Él llega primero, se pone las zapatillas nuevas y se prepara para salir a correr. Ella llega cinco minutos después, ansiosa por contarle que comió una ensalada y se puso un vestido y pensó en él.

—Me voy a correr–le dice él cuando la mira entrar por la puerta ventana.

—¿Ahora? –pregunta ella redundante.

En ese momento entra el traductor. Es alto y flaco, lleva puestos unos anteojos de marco grueso y un traje gris. Su expresión es neutra, propia de las personas carentes de emoción. Da un paso hacia el frente exhibiendo su semblante inalterable, su ceño desprovisto de surcos, y su decoro. Cuando un traductor comparece, nadie habla. El tribunal involucrado, en este caso ella y él, hacen silencio. Para eso lo contratan, para otorgarle el espacio pertinente en casos de conflicto. También por previsión. Aprender el oficio de la comunicación es una condición imprescindible para la compatibilidad. Todos saben que para ser traductor hay que tener vocación, ganas de escuchar, y pocas pretensiones. Estar parado en silencio, esperando intervenir requiere de sencillez, servicio, y poco afán por las luces, porque casi siempre se los ubica en un rincón oscuro de la casa, para evitar condicionamientos innecesarios y más que nada, por la discreción, sobre todo frente a los invitados, aunque muchas veces las visitas llegan acompañadas de sus propios traductores, también flacos, grises y altos, y se reúnen en la cocina atentos a las conversaciones de sus empleadores, en estado de vigilia absoluta por si tienen que traducir.

Pero en este caso no hay concurrencia ni modestia, y el traductor siente el llamado a intervenir. Nadie conoce con exactitud los criterios que lo intiman a proceder por la misma razón que le da sentido su existencia. Puede ser revelación divina o eximia experiencia, ambas o ninguna, el punto es que con una precisión exacta detecta el momento crítico de contingencia. Entonces se alinea en el medio de los dos, gira a la derecha, toma la cabeza de ella con sus dos manos, y dejándola inmovilizada y atenta a la actividad de sus labios, dice:

—Él quiere correr, porque trabajó todo el día, tiene calor y un poco de hambre. Está pensando en eso desde las 5 de la tarde, cuando miró por la ventana y vio el cielo nublado, y supuso que más tarde llovería. Por eso piensa que cuanto más temprano haga ejercicio, menos probabilidades de mojarse tiene, y además está preocupado porque está llegando el verano y quiere estar en forma para estar a tu altura, porque te vio con el vestido fresco que muestra tus piernas y se puso ansioso por mejorar.

Los traductores no permiten la réplica, por eso su trabajo es infalible. Una vez expuesta la información, el receptor de la misma queda en una especie de estado contemplativo, de trance místico–reflexivo que perdura hasta que cesa la traducción. Entonces el hombre alto y gris gira a la izquierda, y esta vez toma entre sus manos, la cara de él:

—Ella quiere que te quedes, porque abrió los ojos a la mañana, y lo primero que hizo fue mirar el pronóstico. No lo hizo porque le importe el clima, sino porque quería saber cuánto calor o frío iba a hacer después de las 5 de la tarde, para que cuando te viera a vos en tu casa, pensaras en lo linda que está con su vestido, y tuvieras ganas de salir juntos, y no de irte a hacer ejercicio solo, dejándola a ella mirándose las piernas blancas y pensando que tendría que haberse puesto un pantalón y comido algo más que una ensalada. Pasan los segundos pertinentes en estos casos, que son los mismos en los que el traductor demora en volver a su invisibilidad. Una vez solos y en confianza, se miran.

Por suerte existen los traductores –piensan los dos

Se agarran de la mano y sonríen.

Me parece que no lo necesitamos más–piensa ella.

Espero que se quede para siempre–piensa él.

Tranquilos por haberse entendido salen a caminar, él con las zapatillas nuevas, y ella con su vestido fresco de los primeros días de noviembre.

Zooligión

Existe una pregunta que muchos comparten y nadie responde. Puede resultar molesto respirar sin saber con exactitud hasta cuándo. El problema no está en el tiempo sino en el destino. El “cuándo” es incómodo, pero el “dónde” se vuelve insoportable. Tan grande es el misterio, que las personas se vieron obligadas a agruparse en comunidades con una respuesta en común. Para eso están los credos, por la tranquilidad que genera el consenso en la solución: cielo, infierno, purgatorio, reencarnación. Sentirse acompañado en la salida es reconfortante, pero debe generar algo de sospecha que solo existan cuatro opciones para toda la humanidad. Nadie se animó hasta ahora a detallar otra posibilidad, no con la certeza que tengo yo. Es por eso expongo mi experiencia e invito a los interesados a sumarse a mi fe. El proceso es simple y complejo a la vez. Paso a describirlo con la esperanza de que después de darlo a conocer, me convierta en el fundador de un nuevo culto.

Etapa primera. Caigo de espaldas contra el barro del gallinero. Creo que es el castigo por robar sus huevos sistemáticamente, o por matarlas de vez en cuando, o por comer en exceso hasta morir de un paro cardíaco un día de verano, en pleno mediodía, entrando al gallinero con gula, porque no me bastaron los doce huevos que comí en el desayuno. El punto es que mientras mi columna golpea contra el piso y se parte en varios pedazos, me doy cuenta de lo primero: nadie deja de respirar solo, siempre está acompañado de algún animal, insecto o bacteria. En mi caso fue una gallina, que mientras mi espíritu abandonaba mi cuerpo obeso, se acercó peligrosamente, y en contra de mis predicciones, no me picoteó, sino que abrió la puerta para que entrara a su cuerpo. Acá tengo que aclarar algo. No sé quién la habitaba hasta entonces, pero tengo una sospecha. Cuando se acercó y la miré a los ojos, tuve la sensación de conocerla.

Etapa segunda. Cacareo con plena conciencia de lo que acaba de pasar, de quién era mientras vivía como humano, y de quién soy ahora mientras deposito huevos en contra de mi voluntad para que otros se los queden. Miro a mis compañeras ponedoras. Estoy seguro que dentro de ellas hay más personas como yo, personas creídas muertas, pero vivas dentro de un animal.

Etapa tercera. Llega la noche y con ella mi posibilidad. Solo con la luz de luna uno puede abandonar el animal que habita para cambiar a otro. En este caso elijo un caballo. Me acerco despacio y lo miro. En cuestión de segundos estoy atravesando el campo a toda velocidad. Me encuentro dueño de una agilidad que desconocía. Ser caballo es mucho más digno que ser gallina, o por lo menos eso es lo que creo en ese momento. Si pudiera volver atrás me auto advertiría. Pero en ese entonces no sabía lo que sé ahora, y tampoco entendía que a mayor soberbia, mayor el golpe.

Etapa cuarta. Corro como equino, me olvido de quien fui, me admiro en cuatro patas, y cuando estoy en el tope de mi vanagloria, tropiezo con una cueva de mulita, me caigo, la mano que hace segundos admiraba ahora exhibe un hueso. Quedo tendido en el piso sangrando. Se acerca una persona con revólver en mano y boina. Antes de disparar se queda quieto, como si estuviera en trance. Yo creo que no es un trance, sino que me escucha suplicándole que no me mate, pero duda de la veracidad de la voz que le habla. Escéptico, gatilla un tiro directo a mi entrecejo. Entonces muero también como animal.

Etapa quinta. Morir dos veces es un camino directo a la humildad. Uno se reinicia desde abajo: de pulga a garrapata, de chinche a cascarudo. Desde entonces pasé por muchos cuerpos que me enseñaron que lo grande no siempre es lo mejor, y que más vale ser hormiga que león, si se piensa en la melena está el valor.

Etapa sexta. Recién en el segundo siglo de pelaje, garras, patas, antenas y alas, uno puede volver al cuerpo humano. No a cualquiera por supuesto, sino a quien lo permita. Y eso es lo que pasó, y lo que me llevó a convertirme en lo que soy ahora: un ex zorro que tomó el cuerpo de un viejo cansado, que deseoso de abandonar su existencia me miró directo a los ojos y me pidió entrar. Lo liberé de su envase para hacerle un favor, para que cambie la soledad, la prótesis dental y las medias tres cuartos, por una cola de zorro, una comunidad cuadrúpeda y dientes de verdad. Ahora él persigue ovejas y yo me dedico a predicar. Aunque nadie me cree, porque hay hábitos molestos, y aunque no quiera a veces ladro, otras rebuzno y pocas veces bramo, lo cual como humano, me resta credibilidad. De todas formas, lo intento, y escribo este manifiesto con la esperanza de que alguien lo entienda, y se afilie a mi zooligión.

Amen.

Rusalandia

Perverso Vodka con hielo no para de martillarme en la nuca. Es más bien como un hachazo en la base del cráneo que no me deja pensar. ¿Qué hago ahora?ElVodka es para los rusos puros, para esos personajes fríos y duros que nadan en aguas congeladas para probar su valentía. Lo mío en cambio, es estupidez. Una visita guiada al Kremlin y termino con cuchillo en mano y sangre en los pies. No tendría que haberme tomado la botella entera. No entiendo a quién buscaba demostrarle mi fuerza, ni tampoco por qué la resistencia se mide en centímetros cúbicos de bebida ingerida. Lo que sí entiendo, es que ahora mi existencia se reduce a lo que haga en los próximos segundos. Si tuviera claridad mental o un río helado en el cual sumergirme, las cosas serían más fáciles, pero no vale la pena lamentarse por lo que no es. Me encuentro frente a una encrucijada. La vida es lo que queda después de las encrucijadas. Son esos momentos en los que un paso en cualquier dirección representa posibilidades opuestas. En este caso son la horca, una vida enjaulado o la impunidad. También existe la posibilidad de morir congelado en el rincón de una celda, asesinado en el baño por un preso de tatuajes tribales hechos con tinta de carbón diluida en aceite, o extraditado a Siberia, donde también moriría congelado, o lo que es peor, viviría obligado a interpretar la danza en cuclillas que caracteriza a los rusos hasta ser declarado insano. ¿Existe la pena de muerte en Rusia? Espero que así sea, nada me asusta más que ese baile siniestro. Suelto la sevillana en un acto involuntario de mi mano, la cual parece empecinada en delatarme porque el choque del acero contra el piso de mármol retumba en mi cabeza como si hubiera uno de esos monos con platillos y ojos desorbitados riéndose de mí. Ahora siento más miedo por el juguete a cuerda que por la idea de bailar agachado hasta la locura, y decido ir directo a entregarme a uno de los guardias con sombrero de piel de oveja de las nieves, quien me mira desconcertado y en su idioma inentendible me grita: ¡¡¡¡Postradavshiy!!!, lo cual en un principio no entiendo, pero gracias a los gestos que le hace a sus colegas interpreto que es el fin. Debe significar asesino, homicida o criminal, porque en menos de un segundo estoy rodeado de ex soldados soviéticos intentando neutralizarme. En ese momento todo se vuelve negro, y siento cómo el Vodka que me vacié como si no hubiera un mañana, me patea incluso más fuerte en las sienes que el mono platillero que aprovecha mi indefensión, y obliga a los guardias a agacharse para el tradicional baile cosaco. Creo que le rinden culto por alguna razón. Entiendo que no me queda otra opción más que entender que están todos locos, y que tendría que haber elegido un destino vacacional mucho más amigable como Jamaica o St. Barth, lejos de las mamushkas y los zares, y de las excursiones poco serias en las que se ofrece como parte del paquete, una gorra con la cara de Putin, botellas de Vodka y LSD. Aprovecho el afán de los guardias por el baile para arrastrarme hasta la sevillana y usarla para terminar con mi existencia y con la del mono, y mientras lo hago suspiro aliviado al recordar que nunca fui a Rusia, no conozco de cosacos ni de platillos, y que en realidad soy un loco curioso, que quiso sentir la adrenalina de alucinar.

—¿La próxima vez Peyote? –me pregunta Igor.

—Mejor Ruleta Rusa–contesto yo

Las alas del sol

Hay una cueva en Escandinavia todavía inexplorada. Después de cuatro horas de caminata por un túnel inhóspito, y atravesada la gruta que antecede a su entrada, se llega al punto en cuestión. Desde que fue descubierta en 1983 hasta hoy, las personas que lo atravesaron nunca más salieron. Por eso la decisión del gobierno de clausurarla hasta dar con el equipo adecuado para la investigación. Nunca pude entender por qué lo hice, ni qué era lo que buscaba, o si de verdad desaparecer era más una bendición que otra cosa, pero en cuanto recibí la propuesta, me sumé al equipo de exploración financiado por el Ministerio de Cavernas de Dinamarca para develar el misterio de la cueva.

Lo importante para aclarar antes de empezar, es que en ningún momento sentí miedo. Conocí a mi equipo la noche anterior. Nos encontramos en el lobby del hotel de Copenhague para preparar los equipos. Dos geólogos, una médica, el camarógrafo y yo. Mi aporte era arqueológico. Tenía que documentar, en caso de que hubiera, cualquier hallazgo significativo que ayudara a dilucidar la naturaleza de la cueva. Preparé mi cuaderno de notas y un lápiz. De haber sabido lo que encontraría me hubiera reído de mi ingenuidad. Tomé un sorbo de café de mi vaso térmico portátil y me presenté. Uno de los geólogos se acercó para explicarme lo básico. El plan era permanecer un máximo de 12 horas dentro de la cueva, para evitar complicaciones.

A la mañana siguiente, después de un viaje en camioneta por senderos boscosos, nos colocamos las mochilas en los hombros y emprendimos la caminata de cuatro horas hasta la entrada de la caverna inexplorada. Durante todo el trayecto tuve la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Los geólogos parecían concentrados en su trabajo. De vez en cuando se detenían para tomar muestras de rocas y otros elementos. En cada pausa yo aprovechaba para anotar. La médica en cambio insistía en tomarnos el pulso cada diez minutos. La sueca de metro ochenta se acercaba de forma intimidante, y apoyaba sus dedos índice y mayor en la yugular de cada uno. El camarógrafo mientras tanto hacía pruebas con sus equipos.

Pasadas las cuatro horas llegamos al final del túnel y a la entrada en cuestión. Lo primero que vimos fue una pila de mochilas tiradas en la puerta. Ese fue mi primer hallazgo arqueológico. Anoté lo que me pareció relevante. Me sorprendió la normalidad de los artículos que encontré. Un poco de ropa, fotos, repelente, comida, nada fuera de lo normal, nada que no hubiera en mi mochila. Me pregunté la razón por la cual esta gente había abandonado su equipaje ahí. No tardé en encontrar la respuesta. El camarógrafo nos dijo que para acceder a la cueva, había que reptar por un espacio estrecho lleno de agua, de poco más de un metro de diámetro, por unos tres metros de largo. No había forma de entrar llevando mochilas, y tampoco era posible alcanzarlas después. La médica sueca de brazos largos lo intentó de todos modos, aunque sin éxito. Yo fui la última en cruzar. De haberlo sabido, hubiera corrido las cuatro horas de vuelta en un parpadeo. Pero no lo hice. En cambio, entré. Mientras avanzaba agradecí no ser claustrofóbica. Contuve la respiración hasta llegar al otro lado. Una vez atravesado el umbral ocurrió lo imposible. Cuando terminé de erguirme olvidé quién era. Así de simple. Estaba sacudiendo el barro de mis pantalones verdes cuando supe que no tenía la menor idea de quién me habitaba. Tuve que palpar mi cuerpo para saber si era hombre, o mujer, o animal, aunque no estaba segura de la respuesta. Algunos de mis compañeros entraron en pánico, en especial la sueca, que ahora se desplazaba en cuatro patas. El camarógrafo estaba pálido. Dejar sus equipos fuera de la cueva ya lo había desprovisto de su identidad, pero se podía notar que acababa de perder el rumbo por completo. Por algún motivo no cedimos la capacidad de hablar. Antes de mediar palabra caí en la obviedad de mirarme las manos en busca de alguna pista. Vi el tatuaje en mi muñeca ¿Cuándo me lo había hecho? Hice fuerza para recordar pero mi mente estaba en blanco. Busqué en el interior de mis bolsillos. Del costado derecho de mi campera logré sacar una libreta de notas. Leí las últimas palabras anotadas. Mochilas abandonadas. Sueca malhumorada.

Cuando la histeria mermó, comenzaron las conjeturas. Supimos de alguna manera que habíamos perdido la memoria, pero no entendimos cómo. Decidimos caminar hacia adelante, sin mucha más estrategia que la de entregarnos a la situación que nos estaba tocando vivir. De pronto pensé una teoría, ¿y si estábamos muertos? Intenté no esbozarla en voz alta para no preocupar a mis compañeros. La oscuridad se fue aclarando a medida que avanzábamos. Desde el techo unos conos de luz blanca marcaron nuestro camino. Los geólogos, quienes habían perdido todo su conocimiento, tuvieron un destello vocacional.

—Esta cueva es antigua–dijo uno.

—Hay algo que me dice que es prehistórica–sentenció el otro.

El camarógrafo miró desconcertado. Por su cara inferí que no había entendido la terminología. Yo tampoco lo había hecho. ¿A qué se refería con prehistórica? Aunque la duda me generó incomodidad, agradecí la pista en cuanto la capté. Si existía algo previo a la historia, quería decir entonces, que existía una historia, por más que no la recordáramos. El grado de amnesia variaba entre nosotros. El geólogo de gorra, el camarógrafo y yo habíamos perdido toda referencia, aunque sabíamos que éramos personas sin memoria. La médica sueca era sin dudas la más afectada. Se había convencido de que era un carnero, y gateaba al lado nuestro sin emitir sonido. El otro geólogo, el que parecía dirigir la expedición, tampoco sabía quién era ni dónde estábamos, pero de vez en cuando su boca salían palabras que parecían tener algún tipo de sentido. Despersonalizados, continuamos la caminata en silencio hasta que escuchamos un ruido. Detuvimos nuestra marcha en un intento de captar lo que al principio era tenue, y de a poco fue incrementando. Era música, o lo que recordábamos de ella. La seguimos hasta llegar a una curva cerrada sin poder ver lo que había adelante. Circulamos en fila india. Yo me posicioné en tercer lugar. Atrás mío la sueca gateaba cada vez mejor. Una vez hecha la curva, se abrió frente a nosotros una especie de auditorio natural. Del techo colgaban estalactitas. La música provenía de ellas. Nos acercamos para confirmar nuestras sospechas. Tenían bocas melódicas. Así como con las sirenas, la exposición a su canto hizo que el sonido vibrara en nuestros cuerpos y cayéramos en un sueño profundo al unísono. Sin saber la duración del tiempo de hipnosis, nos despertamos contracturados. De pronto me invadió una necesidad imperiosa de ubicarme en tiempo y espacio.

—¡Basta! –gritó el geólogo de gorra–no puedo seguir así–imploró.

Sentimos miedo, si él había perdido los estribos, no nos quedaba mucho más de cordura al resto. De todas maneras intentamos tranquilizarlo. Me acerqué para apoyar una de mis manos en su hombro. Pude ver cómo sus ojos se humedecían. No dijo nada, pero pude leer sus pensamientos. Nunca saldríamos de ahí, y habíamos sido unos ingenuos en creer que lo haríamos. Entonces tiró su gorra al piso, arrancó de una patada una de las estalactitas y se la clavó en el cuello. En pocos segundos estaba muerto. La sueca no se acercó a tomarle el pulso, en cambio golpeó lo que creía eran sus pezuñas contra el piso de la cueva. Nadie sintió pena, ni miedo, ni lástima por la partida de nuestro compañero. Por el contrario, envidiamos su valentía. En retrospectiva creo que ninguno de nosotros logró entender lo que significaba la muerte. Dentro de la cueva, era solo un cambio de forma.

Continuamos el desplazamiento hasta un claro libre de rocas. Empezó con un poco de vegetación, pero a medida que avanzábamos, el verde se hizo espeso y frondoso. La sueca se detuvo para alimentarse. Cortó el pasto con sus dientes y lo rumió. Entendimos que quería permanecer allí, por lo que la dejamos sin decir mucho. Los tres que quedábamos sentimos alivio, la locura de la cabra nos generaba incomodidad. Libres de excentricidades ideamos un plan.

—Tenemos que salir–fue lo primero que dije.

—Pienso lo mismo–dijo el camarógrafo–pero ¿cómo? –preguntó.

—Yo usaría la lógica–agregó el geólogo con su mente de científico con amnesia–si estamos en una cueva tiene que haber una salida. Deberíamos ir hacia arriba, tarde o temprano vamos a chocar con el techo.

A todos nos pareció un buen plan, el único plan. Nos acercamos hasta una de las paredes rocosas que englobaban el claro y comenzamos a escalar. El esfuerzo físico era casi sobrehumano. Sin sogas ni arneses alcanzamos los siete metros de altura. Un entrepiso despertó nuestras esperanzas. Caminamos agachados por le estrechez de la topografía hasta que vimos luz. Aceleramos el paso animados. Nadie quiso decir nada, pero percibimos la posibilidad de haber encontrado la salida. Después de unos segundos estábamos afuera. El aire fresco renovó nuestra memoria. Recordamos todo con lujo de detalle. Ahora debíamos comunicar nuestro descubrimiento y organizar una misión de rescate para la cabra. Sentimos un poco de culpa colectiva por haberla dejado sola, aunque no la suficiente como para entrar a buscarla. Corrimos al punto de encuentro, pero la camioneta en la que habíamos llegado ya no estaba. Caminamos hasta la ruta, y desde allí hicimos dedo hasta Copenhague. Una vez en la ciudad no logramos dar con nuestro hotel. Agotados de dar vueltas sin rumbo decidimos acercarnos al Ministerio de Cavernas para reportar la situación. Mientras caminábamos las cuadras que creíamos que nos llevarían al lugar en cuestión, la realidad nos golpeó sin aviso. En uno de los carteles luminosos de la esquina pude ver el anuncio del estreno de una película.

—Esperen un segundo–grité trastornada.

El grupo se detuvo esperando mi declaración. No supe cómo decírselos, así que solo señalé. Aún hoy, tiempo después, me acuerdo de sus caras de pánico. La película se llamaba Las Alas del Sol, pero no fue su nombre el motivo de la desesperación. En el margen superior izquierdo estaba la fecha de estreno, 30 de octubre de 2123.

Habíamos estado 100 años en la cueva.