16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Andere Bibliothek

- Sprache: Deutsch

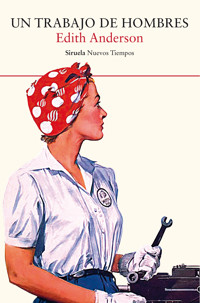

Eine jüdische Amerikanerin träumte vom Sozialismus – Wiederentdeckung einer unbeugsamen Autorin.

Diese erstaunliche Geschichte über die Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges die Jobs der Männer übernehmen, um das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten, basiert auf wahren Hintergründen – die Autorin selbst war eine von ihnen.

Worauf beruht eigentlich die uralte Vorstellung von der Überlegenheit der Männer?, fragen sich die jungen Frauen hier am Bahnhof von Port Empire, New Jersey, USA. Anstelle ihrer abwesenden Männer, Brüder und Söhne sind sie es, die den Eisenbahnverkehr am Laufen halten. Argwöhnisch werden sie von den verbliebenen männlichen Kollegen empfangen. Ihnen werden die am schlechtesten bezahlten Fahrten angedreht und spezielle Dienstvorschriften aufgezwungen, die nichts als Schikane sind. Und dann werden die Schaffnerinnen auch noch gegeneinander ausgespielt.

Die vorliegende Neuübersetzung folgt dem Originalmanuskript und wird ergänzt um einen biographischen Essay von Carolin Würfel, Autorin des Bestsellers »Drei Frauen träumten vom Sozialismus: Maxie Wander, Brigitte Reimann, Christa Wolf«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Wiederentdeckung einer unbeugsamen Autorin

Diese erstaunliche Geschichte über die Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges die Jobs der Männer übernehmen, um das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten, basiert auf wahren Hintergründen – die Autorin selbst war eine von ihnen.

Worauf beruht eigentlich die uralte Vorstellung von der Überlegenheit der Männer?, fragen sich die jungen Frauen hier am Bahnhof von Port Empire, New Jersey, USA. Anstelle ihrer abwesenden Männer, Brüder und Söhne sind sie es, die den Eisenbahnverkehr am Laufen halten. Argwöhnisch werden sie von den verbliebenen männlichen Kollegen empfangen. Ihnen werden die am schlechtesten bezahlten Fahrten angedreht und spezielle Dienstvorschriften aufgezwungen, die nichts als Schikane sind. Und dann werden die Schaffnerinnen auch noch gegeneinander ausgespielt.

Die vorliegende Neuübersetzung folgt dem Originalmanuskript und wird ergänzt um einen biographischen Essay von Carolin Würfel, Autorin des Bestsellers »Drei Frauen träumten vom Sozialismus: Maxie Wander, Brigitte Reimann, Christa Wolf«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Edith Anderson

A Man's Job

Roman

Aus dem Amerikanischen von Max Schröder, Otto Wilck und Hans-Christian Oeser

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Zitat

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Anmerkungen

Carolin Würfel — Kein »American Sweetheart«

Edith Anderson – eine New Yorkerin in Ostberlin

Anmerkung zur Übersetzung

Impressum

Nein, die Frau ist nicht unser Bruder.

Jules Laforgue, »Sur la Femme«, in: Mélanges posthumes (1903)

Wie das sorglose Lumpenpack, das unbeschwert im Dreck lebt, wie die fröhlichen Neger, die unter Peitschenhieben lachen, wie die lebensfrohen Araber aus dem Sous, die mit einem Lächeln auf den Lippen ihre verhungerten Kinder zu Grabe tragen, genießt auch die Frau das unvergleichliche Privileg der Unverantwortlichkeit. Ohne Mühe, ohne Lasten, ohne Sorgen hat sie ganz klar den »besseren Teil«. Seltsam ist nur, dass diejenigen, die den besseren Teil haben, mit perverser Beharrlichkeit – die sicher von der Erbsünde herrührt – quer durch alle Jahrhunderte und alle Nationen ihren Wohltätern zurufen: »Es ist zu viel! Wir wären mit eurem Teil zufrieden!«

Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht: Sitte und Sexus der Frau (1949). Deutsch von Uli Aumüller und Grete Osterwald (1992)

1

Acht Frauen, alle über zwanzig und eine über fünfunddreißig, saßen an einem heißen Junitag um einen langen Tisch herum und musterten einander verstohlen, während ihnen ein Mann mittleren Alters namens Mr. Miller aus einer kleinen Broschüre vorlas. Das Zimmer, in dem sie saßen, gehörte zu den Büroräumen einer großen amerikanischen Eisenbahngesellschaft. Die Fenster waren alle weit geöffnet, doch die Sommerluft an der Ostküste war still, und es gab keine Aussicht auf ein Gewitter. In der Schwüle draußen vor dem Fenster standen die hohen Rauchsäulen der Fabrikschlote, Lokomotiven und Kriegsschiffe, bogen sich ein wenig, verflüchtigten sich aber nicht.

Die Frauen hörten Mr. Miller zu, aber nur so, wie man dem Summen der Bienen zuhört, wenn man in einer Hängematte liegt und liest. Was er mit geduldiger und monotoner Stimme vortrug, war ihnen völlig unverständlich, und er machte auch keine Anstalten, irgendetwas zu erklären. Hin und wieder blickte er auf und ermahnte sie sanft, die Seite umzublättern, und dann blätterten die Frauen, die alle die gleiche kleine Broschüre vor sich hatten, gehorsam die Seite um, während Sätze wie »Nach Intensität und Dauer muss der Ton der Trillerpfeife deutlich proportional der Entfernung sein, die das Signal überwinden soll« flüchtig an ihnen vorübersummten und sich draußen mit dem Rauch vermengten.

Und doch war das Zimmer ebenso mit kompliziertem Leben angefüllt wie das kleinste Molekül eines stehenden Gewässers. Die Frauen taxierten einander. Es bahnten sich Bündnisse an und Feindschaften. Alle versuchten, ihren Charakter hinter der Maske der Freundlichkeit oder der Gleichgültigkeit zu verbergen, zugleich aber die Tarnung der anderen zu durchschauen. Sie prüften Kleidung, Frisur und Make‑up, bestimmten Alter, nationale Herkunft, vermutliche Konfession und Familienstand, und dementsprechend akzeptierten sie sich fürs Erste oder verwarfen einander.

Obwohl sie nicht begriffen, was ihr Ausbilder ihnen vorlas, waren sich doch alle des ungewöhnlichen Umstands und der Verantwortung bewusst, seine Schülerinnen zu sein. Das Bewusstsein ihres neuen Status – oder vielmehr des Status, den sie nach Beendigung des Lehrgangs einnehmen würden – hatte ihre Gedankenwelt um etwas bereichert, was vorher nicht vorhanden gewesen war. Sie sollten zu den ersten Frauen in den Vereinigten Staaten gehören, die bei der Bahn arbeiteten, und sie waren aufgeregt und nervös, die eine oder andere sogar beklommen. Diese Aufregung beeinflusste natürlich den Eindruck, den sie voneinander hatten. Sie weckte in ihnen Überlegungen, welches Potenzial wohl Menschen besaßen, die sie normalerweise übersehen oder gemieden hätten, ohne sich Gedanken über den Grund zu machen.

Mr. Miller, den das Novum, Frauen zu Eisenbahnerinnen auszubilden, selbst stark beeindruckte, kam es nicht in den Sinn, sie könnten tiefer beeindruckt sein als er. In seinen Augen waren sie jung, lebhaft und unbedacht. Er war Zugführer, und weil er anständig war und ein Ehrenmann, hatte man ihn dazu ausersehen, die »weiblichen Schaffner« – so die offizielle Bezeichnung – auszubilden. Niemand konnte ihm nachsagen, er habe jemals geflucht oder sei ohne seine Frau zu einem Eisenbahnerpicknick gegangen; noch nie hatte sich durch sein Verschulden ein Zug verspätet; er war seit zweiunddreißig Jahren bei der Bahn und Mitglied der Bruderschaft der Eisenbahner1, ohne dort jemals auffällig geworden zu sein. Mit seiner kahlen, vorgewölbten Stirn und der goldgeränderten Brille wirkte er babyhaft und väterlich zugleich. Tatsächlich bemühte er sich ganz bewusst, väterliche Gefühle für die Frauen vor ihm zu entwickeln, was ihm zu seiner Bestürzung jedoch misslang – ja, er ertappte sich dabei, dass er feindselige Gefühle unterdrücken musste. Bei dem Gedanken an das, was sie erwartete, hätte er am liebsten laut aufgelacht. Seine Töchter jedenfalls hätte er nicht hier arbeiten lassen. Die Schichtzeiten, die gefährliche Nachtarbeit, der Ruß, der Staub, der Schmutz, die Weichen, die umzulegen einem Mann seine ganze Kraft abverlangte, und das Schlimmste von allem: Die Neuen, die jetzt bei der Bahn arbeiteten, waren Faulenzer, nichts als Faulenzer! Vor zwanzig Jahren hätte man solche Typen aus dem Einstellungsbüro geworfen, wenn sie es gewagt hätten, sich dort blicken zu lassen.

Mr. Miller fingerte an seiner goldgeränderten Brille und fühlte sich beim Vorlesen aus dem Regelwerk irgendwie schuldbewusst. Er achtete selbst nicht auf das, was er da las. Er wusste, dass auch die Mädchen nicht aufpassten, und erwartete es nicht einmal, ebenso wenig war er in Sorge, ob sie etwas versäumten. Er wusste, sie würden das Regelwerk nicht eher begreifen, bis sie wirklich zur Arbeit anträten und es mit der Wirklichkeit zu tun hätten. So lernten auch alle anderen. Bis dahin würden sie dafür, dass sie hier saßen und taten, was von ihnen verlangt wurde, einen vollen Tageslohn erhalten, was recht angenehm war und nicht schlimmer, als in die Kirche zu gehen. Doch das Schuldgefühl blieb.

»’türlich ist nicht alles so einfach wie das Regelwerk, wissen Sie«, sagte er irgendwann und blickte etwas schüchtern auf die Mädchen, wobei er bemerkte, wie Miss Shipman hastig einen Zettel wegsteckte, den sie gerade Miss Asher hatte zuschieben wollen. Er fing ihren Blick auf; sie ließ ein unterdrücktes prustendes Lachen hören, und er lächelte nachsichtig. »Natürlich müssen Sie das Regelwerk kennen«, betonte er, weil er das Gefühl hatte, einen ernsteren Ton anschlagen zu müssen, »aber – nun ja, Sie werden schon noch dahinterkommen, dass man die Vorschriften nicht immer buchstabengetreu umsetzen kann. Es nützt nichts, Ihnen genau auseinanderzusetzen, wie und wann; Sie werden es beizeiten lernen. ’türlich, es gibt Leute, die lernen das Regelwerk nie, aber die bleiben nicht, ja, die bleiben nicht lange bei uns.«

Die anwesenden Frauen, selbst diejenigen, die dazu neigten, bei jeder Kleinigkeit loszulachen, die sie entfernt an ihre Schulzeit erinnerte, waren bei diesen unheilvollen Worten ebenso betroffen wie Mr. Miller selbst. Er stockte und besann sich. »Nun, ich denke, für heute haben wir genug gelesen. Zum Lunch gehen wir ins ›Y‹2 – das Essen ist ziemlich gut –, und wenn wir zurückkommen, nehmen wir uns die Fahrkarten vor.« Er hielt einen Packen Fahrkarten hoch, entfaltete sie wie einen Fächer und lächelte.

Die Mädchen wurden munter, sowohl beim Anblick der Fahrkarten als auch bei der Aussicht auf eine Erfrischung. Fahrkarten waren etwas Handfestes, waren bunt, hatten Geldwert. Wahrscheinlich hat noch niemand auf der Welt eine Bahnfahrkarte in der Hand gehalten, ohne eine gewisse Aufregung und Neugier zu empfinden angesichts des kleinen, dünnen Kartonstreifens, eng bedruckt mit winzigen Buchstaben, aus denen in fettem Schwarz oder Rot der Name des Reiseziels hervorsticht – WASHINGTON – PORT EMPIRE – BOSTON –, eines Ortes, an dem sich gewiss etwas Neues ereignen wird, nun, da man selbst hinfährt. Befugt zu sein, so viele Fahrkarten in der Hand zu halten wie Mr. Miller, und zu wissen, was jede einzelne Farbe bedeutete und an welcher Stelle die Karte gelocht werden musste – das verlieh einem in den Augen vieler Frauen eine gewisse Macht über andere Menschen. Denen, die immer nur den Druck der Macht anderer Menschen auf sich gespürt haben, ist bereits dies bisschen Macht eine Freude. Von allen fühlte Mrs. Jugg diese Freude am stärksten, auch wenn ihrem Gesicht nichts anzumerken war.

Mrs. Jugg war die Älteste. Sie war fünfunddreißig und empfand den Unterschied zwischen sich und den anderen Frauen als sehr groß. Er war auch groß, aber nicht allein wegen ihres Alters. Mit grämlichem, abweisendem Gesicht hatte sie den ganzen Morgen hindurch wie unter Fremden gesessen, offenbar ohne deren Existenz auch nur ein einziges Mal zur Kenntnis zu nehmen. Sie nahm nur Mr. Miller zur Kenntnis. Sie saß unmittelbar rechts von ihm und war die Einzige, die beharrlich versuchte, seinem Vortrag zu folgen. Doch das gelang ihr nicht, was sie beunruhigte. Sie nahm sich vor, jeden Abend das Regelwerk zu studieren. Für sie war Mr. Miller der netteste Mann der Welt, ein Mann, der mit beispielloser Güte versuchte, ihr wichtige Kenntnisse zu vermitteln und sie für die Uniform würdig zu machen, die sie demnächst tragen sollte.

Jetzt erhoben sich alle, um zum Lunch zu gehen. Mrs. Jugg hielt sich neben Mr. Miller, und beim Passieren der Tür achtete sie darauf, dass sie an seiner Seite blieb. Sie hatte nicht die Absicht, Umgang mit irgendeiner der anderen zu pflegen, die sie mit wenigen düsteren, aber entschlossenen Blicken recht gut durchschaut hatte. Sie waren in sich selbst verliebt, bildeten sich ein, sie sähen gut aus. Keine Sekunde hatten sie zugehört. In ihrem Leben hatten sie vermutlich nie etwas tun müssen, als zu spielen oder vielleicht Arbeit vorzutäuschen. Als die Gruppe die Straße entlangging, hielt sich Mrs. Jugg mit Bedacht an der Spitze und verwickelte Mr. Miller in eine fast geflüsterte Unterhaltung, wobei sie ihn ein wenig antrieb, damit seine normalerweise laute Stimme nicht von den anderen gehört wurde, die ein solches Vorrecht nicht verdienten.

Um Miss Shipman bildete sich ein lockeres Grüppchen, das ihnen folgte. Wer sich mit wem befreunden würde, ließ sich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es war, zumindest für Miss Shipman, eine ausgemachte Sache, dass sie der Mittelpunkt sein würde. Auf schwächere Menschen verfehlt ein derartiges Selbstvertrauen seine Wirkung nie. Miss Asher hielt sich dicht an Miss Shipman, die sie flüchtig aus ihrer Heimatstadt kannte, und Miss Gower bot ihr zaghaft den Arm an. Auch Mrs. Hughes segelte im Kielwasser dieser Gruppe, lächelte, wenn Miss Shipman in ihr unwiderstehliches Hahaha ausbrach, und warf neugierige Blicke auf das Paar, das hinter ihnen herschlenderte.

Diese beiden, Miss Freeman und Miss Lamb, die einander kannten, schienen sich zwar für Miss Shipman zu interessieren, waren jedoch darauf bedacht, ihre Unabhängigkeit geltend zu machen, indem sie nicht zu ihnen aufschlossen. Ganz zum Schluss trödelte ein schmächtiges junges Mädchen, das während der ganzen Vormittagssitzung gehäkelt hatte und so aussah, als habe sie Schnupfen. Sie hieß Miss Spires. Ein Außenstehender, der sie sah, mochte denken, dass sie sich für etwas Besseres hielt. Zweifellos tat sie das auch, zugleich aber fühlte sie sich von den anderen vernachlässigt und war entschlossen, ihnen zu zeigen, dass sie nicht auf sie angewiesen war. Miss Lamb, der das Mädchen leidtat, drehte sich um und sagte mit einem Lächeln: »Kommen Sie doch mit uns.« Miss Freeman, die ein äußerst charmantes Grübchenlächeln hatte, wandte ebenfalls den Kopf und lud Miss Spires mit einer Handbewegung ein, zwischen ihnen zu gehen. Miss Spires hatte das ungute Gefühl, dass die beiden glaubten, sie seien Gott persönlich, und konzentrierte ihren ganzen Groll auf sie, rückte aber trotzdem auf und nahm ihren Platz zwischen ihnen ein. Auf diese Weise kam der Lehrgang zum Lunch im »Y« an.

Als Mr. Miller und seine Mädchen durch die mit Fliegendraht bespannte Tür eintraten, bot das Eisenbahnerheim des »Y«, der Young Men’s Christian Association in Hudson Docks am gegenüberliegenden Ufer von Port Empire, den Anblick einer verschlafenen Herberge. Junge Männer, gleich welcher Konfession, waren überhaupt keine da. In einer Ecke des Aufenthaltsraums spielten ein paar gesetzte Zugführer in Hemdsärmeln Billard. In einem Korbstuhl am Fenster saß ein grauhaariger Lokomotivführer in Jeans und mit einem Boulevardblatt. Soeben hatte er eine Meldung über einen Säugling gelesen, den ein Gepäckträger, angelockt von seinem Geschrei, auf der Endstation Port Empire in einem Schließfach gefunden hatte. Mit empörter Miene sah er auf und wollte den Zugführern zurufen: »Hört euch diese Geschichte von dem armen kleinen Wurm an, den sie in einem Schließfach gefunden haben –«, als sein Blick auf die Mädchen von Mr. Millers Lehrgang fiel, die sich zur Treppe durchschlängelten. Sein Gesicht hellte sich auf, und er grinste breit.

»Charley!«, brüllte er und erhob sich von seinem Stuhl. »Nun schaut mal her, was Charley da hat, der Glückspilz! Noch nie so viele prächtige Mädchen auf einem Haufen gesehen. Wie machst du das bloß, Charley?«

Mr. Miller gluckste in bescheidener Zurückhaltung. Er beschleunigte seine Schritte und sagte mit einer besorgten, hirtenhaften Armbewegung: »Hier entlang, Mädchen.«

Die Zugführer hörten mitten im Spiel auf, lächelten die Mädchen an und zwinkerten einander zu. Da es sich bereits um den dritten Lehrgang handelte, war der Anblick für sie nicht länger ungewohnt, aber es würde noch eine Weile dauern, bis der Reiz des Neuen ganz nachgelassen hätte. Unter einem kleinen Schauer weiblichen Gelächters verschwanden die weißen, roten und gelben Kleider und die hochhackigen Sandalen verführerisch um die Treppenbiegung. Der Lokomotivführer setzte sich hin, und lustlos wandten sich die Zugführer wieder ihrem Billardspiel zu.

»Na, ich weiß nicht«, murmelte der kahlköpfige Spieler, der langsam seine alte Position einnahm und das Queue anlegte, »was die Flittchen hier arbeiten sollen – ich seh das nicht.«

»Lass man, einige haben ja schon angefangen, mehr oder weniger. Irgendjemand muss die Arbeit ja tun, Clif«, sagte ein Zugführer mit scharfen blauen Habichtsaugen. Er lachte gemütlich. »Ich jedenfalls kann die Fahrkarten nicht alle selber einsammeln, das weiß ich. Im letzten halben Jahr bin ich bis auf den Streckenwärter mein gesamtes Zugpersonal losgeworden, könnt ihr euch das vorstellen? Die beste Mannschaft, die ich je gehabt hab, nur der Streckenwärter taugt nichts.«

»Warum, zum Teufel, können die nicht zurückgestellt werden?«, brummte der dritte Spieler, ein Mann mit großen achteckigen Ohren und fliehendem Kinn.

»Die Familienväter schon«, sagte der mit den Habichtsaugen, während er aufpasste, wie der Kahlköpfige zielte.

Der Kahlköpfige blickte sich um und höhnte: »Schöne Familienväter!«

»Wirf du nicht den ersten Stein, Clif«, ermahnte ihn der habichtsäugige Zugführer feierlich. »Biste neidisch?«

Clif murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und sorgte dafür, dass er die Kugel versenkte. Der Zugführer mit den Habichtsaugen lachte.

Diese Männer gehörten einer der privilegiertesten Gruppen der amerikanischen Arbeiterschaft an. Jeder der drei Spieler, genauso wie der Lokomotivführer mit dem Boulevardblatt, besaß ein Vorstadthaus mit Garten. Die Häuser waren auf Raten gekauft worden und bereits abbezahlt, was den Besitzern das Gefühl persönlicher Geltung und Würde gab. Sie waren stolz darauf, dass sich ihre Frauen genauso gut kleideten wie die Frauen anderer Männer, dass sie ihre Söhne aufs College schicken und sonntags in einem anständigen Auto zum Strand fahren konnten. Unter sich und zu Hause redeten sie in einem nachlässigen Slang, aber fast alle konnten es besser und sprachen die Fahrgäste in den Zügen in korrektem, ja ausgefeiltem Englisch an. Einige der Ehefrauen waren auf Leihbüchereien abonniert und fuhren mittwochnachmittags nach Port Empire, um sich das neueste Theaterstück anzusehen.

Zumal die Zugführer, mehr noch als die Lokomotivführer, ein ausgeprägtes Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen Arbeitern besaßen. Das Wort »Proletarier« bezogen sie nicht auf sich, sondern hielten es für nichts anderes als eine lächerliche Formulierung, die sich irgendein Übergeschnappter ausgedacht hatte. Wenn es überhaupt eine Bedeutung hatte, konnte man es vielleicht auf solche Männer anwenden, deren Frauen in ihren eigenen Häusern als Putzfrauen arbeiteten, Männer, die speckige Mützen trugen und vornübergesunken im hinteren Teil der ganz frühen Vorortzüge saßen – eine nicht näher zu bestimmende Horde glückloser Wesen, meist Schwarze oder Ausländer. Fast allen Zugführern war die Nationalität – oder wie sie es nannten, die »Rasse« – eines Menschen wichtiger als sein Beruf. Sie selbst stammten größtenteils von Engländern, Iren, Schotten oder Deutschen ab, und das waren ihrer Meinung nach die einzigen Nationalitäten, die überhaupt zählten.

Wie nahezu alle Amerikaner glaubten sie nicht an die Existenz von Klassen oder Klassenkämpfen, obwohl sie sich der sozialen Hierarchie durchaus bewusst waren. Für sie gab es Millionäre, Angehörige der Mittelschicht und Arme, und jeder bekam, was ihm zustand. War es eine Million, dann bestimmt nicht vom Dasitzen und Däumchendrehen. Was sie selbst betraf, sagten sie, so reich wollten sie gar nicht werden, sagten, sie hätten alles, was sie brauchten. Hätten sie in der Jugend größere Chancen gehabt – wie sie sie ihren Kindern boten –, wären sie vermutlich etwas Besseres geworden als Zugführer – vielleicht Arzt, Anwalt oder Abgeordneter –, aber verpassten Gelegenheiten nachzutrauern war nicht ihre Sache. Sie waren mit ihrem Los zufriedener als die meisten Amerikaner. Für sie stand felsenfest, dass niemand besser war als ein Eisenbahner.

Ihre Überheblichkeit erklärte sich aus der ganz besonderen Art ihrer Arbeit. Der Zugführer war so etwas wie ein Boss. In seinem Zug hatte er das Sagen, mehr noch als der Lokomotivführer. Er, nicht der Lokführer, hatte dafür zu sorgen, dass der Fahrplan eingehalten wurde. Der Lokführer konnte den Zug nicht ohne das Signal des Zugführers anfahren lassen. Der Zugführer war für jede vom Personal seines Zuges eingesammelte Fahrkarte verantwortlich. Er trug die Verantwortung für das gute Einvernehmen mit den Fahrgästen. Er wurde nur selten kontrolliert. Wenn er den Dienstvorsteher oder dessen Stellvertreter öfter als fünfmal im Jahr zu sehen bekam, war das schon viel. Die Eigentümer der Bahn sah er nie. Selbst der gewöhnlichste Schaffner, der der Zugbesatzung angehörte, hatte dieses Gefühl der Unabhängigkeit, denn auch er arbeitete auf dem ihm zugewiesenen Gebiet ziemlich selbstständig und wusste: Eines Tages – falls nicht, Gott behüte!, eine neue Wirtschaftskrise ausbrach – würde er selber Zugführer werden.

Der Eisenbahnerberuf gab ihnen ein Gefühl von Macht und Freiheit. Auf den vorüberrasenden großen, rußigen, heulenden Lokomotiven und dem glänzenden Schienenband, das sich weit über ihre eigenen Strecken hinaus über den ganzen Kontinent ausdehnte, lag eine Poesie, die nur wenige von ihnen nicht zu empfinden vermochten. Sie gab ihren Seelen ein Gefühl der Weite, das ihnen mehr bedeutete als das kleine Häuschen und der Garten, zu denen sie so selten heimkehrten und wo sie sich in ihrer Persönlichkeit eingeengt fühlten.

Die Eisenbahn war eine Männerwelt. Sie war mehr als bloße Arbeit, sie war Flucht, Ungestörtheit, Erholung. Und in diese Männerwelt waren jetzt neben anderen Miss Asher, Miss Lamb, Mrs. Hughes, Miss Gower, Mrs. Jugg, Miss Spires, Miss Shipman und Miss Freeman eingedrungen.

Miss Gower und Mrs. Jugg war all das nicht ganz unbekannt, denn sie kamen aus Eisenbahnerfamilien. Doch auch sie traten wie durch einen Vorhang von Zigarrenrauch in eine unbekannte Atmosphäre. Es war eine Atmosphäre, die vom Männlichen dominiert war – vom Männlichen in herausfordernder Unabhängigkeit vom Weiblichen –, wo ein unverständlicher Berufsjargon gesprochen und schallend über Witze gelacht wurde, die nicht für zarte Ohren bestimmt waren.

Diese Männergesellschaft hatte den ersten Frauenlehrgang inoffiziell mit lüsternen Blicken und bewundernden Pfiffen begrüßt, offiziell aber war sie nicht bereit, die Mädchen willkommen zu heißen. Zumindest die Bruderschaft der Eisenbahner von Port Empire war entschlossen, sich nicht mit ihnen abzugeben. So jedenfalls äußerten sich die jüngeren Mitglieder reichlich prahlerisch. Die älteren schnitten Grimassen, kratzten sich am Kopf und lachten. Sie hatten nichts zu verlieren. Das Senioritätsprinzip3, ein hart erkämpftes Recht, galt schon seit so vielen Jahren, dass sie um ihre Positionen nicht zu bangen brauchten.

Die Frauen des dritten Lehrgangs hatten sich wieder um den Tisch gruppiert und erhielten seit ungefähr anderthalb Stunden Fahrkartenunterricht. Selbst der langweilte sie inzwischen. Das Wetter war zu drückend, als dass man sich konzentrieren konnte, und Mr. Miller überlegte, ob er jetzt nicht die Stundenzettel herumgehen lassen und für heute abbrechen sollte. Zwar hatte man ihm gesagt, er könne mit den Unterrichtsstunden nach eigenem Ermessen verfahren, aber zwei Uhr schien ihm doch sündhaft früh. Seine reguläre Arbeitszeit, von der er für die Dauer des Lehrgangs freigestellt war, endete um halb fünf.

»Wissen Sie was«, sagte er, »wir nehmen nur noch schnell die Umsteigekarten durch.«

Die Frauen blickten ihn schläfrig an. Sie interessierten sich nicht einmal mehr füreinander. Ihre Gedanken weilten bei Bier, bei Soda mit Eiscreme und mit kaltem Wasser gefüllten Badewannen.

»Angenommen, ein Fahrgast steigt in Jack River zu«, begann er.

Das Gesicht von Mrs. Jugg, das unentwegt Abscheu auszustrahlen schien, verdüsterte sich zu fast irrer Schwermut. Dabei dachte sie nur an die Gefahr, in der sie schwebte, falls Mr. Miller plötzlich ihr die Frage stellte. Hätte er Delafield gesagt statt Jack River, hätte sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, aber bei Jack River gab es Komplikationen, die mit den Tagesausflugskarten zusammenhingen. Die mussten rot und schwarz bedruckt sein und hatten einen anderen Preis. Verzweifelt konzentrierte sie sich auf das Bild eines rot bedruckten Billetts, das sechsundachtzig Cent kostete. Das wusste sie genau.

»Die Frage hat’s in sich«, warnte Mr. Miller mit einem gutmütigen Lächeln. »Also, der Fahrgast hat keine Karte, sondern will erst eine kaufen. Er sagt: ›Port Empire.‹ Nun, was fragen Sie ihn?«

»Downtown oder Uptown?«, antwortete Miss Shipman rasch.

Mrs. Jugg blickte sie finster an.

»Also gut, ich bin der Fahrgast. Ich will nach Downtown. Was geben Sie mir?«

»Nun, Sie geben mir sechsundsechzig Cent«, murmelte Miss Freeman, »und ich gebe Ihnen eine Fahrkarte.«

Mr. Miller hielt einen schwarz bedruckten weißen Kontrollabschnitt hoch. »Das ist keine Fahrkarte, sondern?«

»Eine Umsteigekarte«, brummelten sie alle.

Mr. Miller sah auf seine Armbanduhr. Sein »schnelles Durchnehmen« schleppte sich reichlich langsam dahin. »Was geben Sie mir, Mrs. Jugg?«, fragte er, denn er meinte, sie müsse es wissen, schließlich hatte er ihren Vater gekannt.

»Eine Umsteigekarte«, sagte sie leise.

Er lächelte gütig, geduldig. »Mit oder ohne Kontrollabschnitt?«, fragte er weiter.

Sie zögerte, noch immer die rot bedruckte Tagesausflugskarte vor Augen, obwohl ihr bereits klar war, dass diese mit der Frage nichts zu tun hatte.

Zu aller Erleichterung wurde die Tür aufgestoßen, und herein stolzierte eine große, kräftige junge Frau in dunkelblauer Uniform.

»Addy!«, rief Mr. Miller. Er erhob sich und strahlte übers ganze Gesicht. »Da ist ja meine Starschülerin! Mädchen, das ist Miss Haase. Sie hat die Ehre, die erste Frau zu sein, die wir eingestellt haben.«

Zwar hatte Adelaide diese Ehre nicht; da jedoch die erste Frau bereits wieder ausgeschieden war, hatte Adelaide es fertiggebracht, alle Welt, darunter auch ein paar Zeitschriftenjournalisten, davon zu überzeugen, dass sie es sei, deren Ruhm in die Geschichte einzugehen habe.

»Addy ist Leiterin der Frauen«, sagte Mr. Miller.

Sie hätten gern gewusst, was das bedeutete; sie waren teils eingeschüchtert, teils verstimmt und alle zusammen neugierig. Adelaide Haase machte einen tieferen Eindruck auf sie, als jede von ihnen bisher auf die anderen gemacht hatte – schon allein weil sie bereits eine Uniform mit silbernen Knöpfen und passender Schirmmütze trug, auf der in silbernen Großbuchstaben das Wort »Schaffner« prangte. Ihre Größe und ihre überhebliche Körperhaltung ließen selbst Miss Shipman schrumpfen.

»Tag auch«, sagte sie schnippisch und grinste. Das Grinsen war freundlich und verständig, sehr verständig. Sie beendete es, indem sie ihre dünnen Lippen einsog, sodass die Mundwinkel bis zu den Hängebacken reichten. ›Ich habe alles gesehen, mir kann keiner was vormachen, ihr werdet mich zu nehmen und zu schätzen wissen‹, besagte ihr Gesichtsausdruck. Und die herrische Haltung, in der sie dastand, überzeugte sie beinahe, dass sie das Recht dazu hatte. Ihr blondes Haar unter der Mütze war struppig wie Heu. Eine billige Dauerwelle hatte es ausgetrocknet, und jetzt blieb ihr nicht mehr die Zeit, in einen Schönheitssalon zu gehen und sich frisieren zu lassen. Trotz der Hängebacken und des vorspringenden Hexenkinns wirkte sie wie ein sehr junges Mädchen. Ihr Make‑up war nicht erneuert, sodass die lange Nase und die runde Stirn glänzten. Ihr Selbstvertrauen schien durch diese Schönheitsfehler nicht im Mindesten beeinträchtigt zu sein. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht«, zählte sie die Frauen um den Tisch näselnd mit dem Zeigefinger ab, als ob sie sie gerade eingekauft hätte. »Wie machen sie sich?«, fragte sie Mr. Miller.

»Eine ganz ausgezeichnete Gruppe«, erwiderte er. »Eine ganz ausgezeichnete Gruppe. Mit denen werden wir keinen Ärger haben.«

Die Frauen starrten und kamen sich äußerst nebensächlich vor.

»Vielleicht erzählen Sie den Mädchen von der Arbeit«, schlug er Adelaide vor. »Was macht die Kunst?«

»Puh«, sagte sie und sog die Mundwinkel ein. »Ich wär immer noch im Zug, wenn ich nicht Mr. Burton den Bericht bringen müsste.«

»Ach so, deshalb sind Sie hier«, murmelte Mr. Miller beeindruckt. »Sie müssen ihm den Monatsbericht abliefern?«

»Ja. Noch dazu getippt. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Eine ziemliche Mühle ist das!« Und sie warf den Frauen ein vieldeutiges Lächeln zu, das zu besagen schien: ›Ach, ihr werdet mich mögen! Aber Lieblinge gibt’s bei mir nicht!‹

Schon war Miss Asher bereit, ihre Loyalität von Miss Shipman auf Adelaide Haase zu übertragen.

»So – jetzt muss ich aber los!«, verkündete Adelaide und ging zur Tür. Sie drehte sich noch einmal um und winkte. »Falls ich nicht vorher noch mal reinschauen kann, sehen wir uns in zwei Wochen. Hals- und Beinbruch!« Und draußen war sie.

»Die Mädchen des ersten Lehrgangs haben sie zur Leiterin gewählt«, erklärte Mr. Miller. Er fügte hinzu: »Sie ist sehr nett. Ein bisschen rauborstig – bei der Bahn tut das niemand weh«, und dabei setzte er ein schwaches Lächeln auf. Er wusste selbst nicht recht, ob er Adelaide billigen sollte, und er konnte durchaus nicht verstehen, warum ihr Haar wie Heu aussehen musste. Doch auf Mr. Burton, den Dienstvorsteher, schien sie Eindruck zu machen, und das hatte bei Mr. Miller Gewicht.

»Also«, sagte er und versuchte sich zu erinnern, wo sie bei Adelaides Auftritt stehengeblieben waren. Es fiel ihm aber nicht mehr ein, und so holte er ein Bündel rosa Formulare hervor und ließ sie herumgehen. »Das sind Stundenzettel«, erklärte er. »Wenn Sie nicht jeden Tag Ihren Stundenzettel ausfüllen, und zwar korrekt ausfüllen, werden Sie bei uns nicht entlohnt.« Er erklärte ihnen, wie sie die Zettel benutzen mussten, und fünf Minuten lang oder länger waren alle schweigend damit beschäftigt.

Beim Einsammeln der Formulare sagte er plötzlich: »Übrigens, in dem Fall von vorhin reißen Sie den Kontrollabschnitt der Umsteigekarte ab, vor allem aber stellen Sie eine Barquittung aus, eine Bar … quittung, die der Fahrgast erhält. Die Umsteigekarte allein genügt nicht! Sie müssen eine Barquittung aushändigen! Vergessen Sie das bloß nicht, sonst kriegen Sie Ärger mit der Bundesregierung.«

»Gewiss nicht, Sir«, murmelten diejenigen, denen zu Hause beigebracht worden war, zu älteren Herren stets »Sir« zu sagen.

»So, das wär’s.« Er stand auf und dehnte unauffällig die Schultermuskeln unter seinem Jackett, schließlich war es unhöflich, sich in Gegenwart von Damen zu räkeln.

»Ich danke Ihnen, Mr. Miller«, sagte Mrs. Jugg, streckte ihm die Hand entgegen und lächelte. Dieses Lächeln veränderte ihr hässliches Gesicht so gründlich, dass Miss Shipman, die eben hinausgehen wollte, stehen blieb und Miss Asher heftig in die Rippen stieß, um deren Aufmerksamkeit zu erregen. Sie deutete mit dem Kopf in Mrs. Juggs Richtung und flüsterte: »Sehn Sie mal, die Fresse verzieht sich.«

Mit der kalten Gelassenheit, die das Ergebnis jahrelangen Bemühens war, wandte Miss Asher ganz langsam den Kopf und heftete ihren glasigen Blick auf Mrs. Juggs Hinterkopf.

»Wach auf, Amerika, du hast was verpasst«, sagte Miss Shipman. »Einfach köstlich. Von innen mit Strippen betrieben.«

Miss Ashers Augen waren noch immer auf Mrs. Juggs Hinterkopf gerichtet. Die Schamlosigkeit ihrer Augen war verblüffend. Sie traten hervor, groß und kalt. Durch das bloße Fixieren eines Gegenstands sandte sie, ohne den Mund zu bewegen, eine Flut von Beleidigungen aus, an die Worte nicht heranreichten. Auf Miss Shipman machte dieser Blick einen enormen Eindruck. Sie bog sich vor Lachen.

Inzwischen schüttelten die anderen Mädchen, Mrs. Juggs Beispiel folgend, Mr. Miller die Hand und dankten ihm. Auch Miss Asher wandte sich, ohne die Miene zu verziehen – sie verzog nie die Miene –, Mr. Miller zu und dankte ihm. Von der Tür her winkte Miss Shipman, warf ihm eine Kusshand zu und rief: »Aber mich haben Sie am liebsten, nicht wahr, Mr. Miller?«

Miss Lamb blickte ihr unsicher nach, halb fasziniert, halb furchtsam.

Vor all den Mädchen fürchtete sie sich ein wenig. In ihrer Gegenwart hatte sie das Gefühl, ein sehr beschränktes, behütetes Leben geführt zu haben. Alle ihre Bekannten – wie zum Beispiel Miss Freeman – hatten Bildung genossen oder sich selbst gebildet. Niemand, mit dem sie bisher verkehrt hatte, ausgenommen ihre ersten Freundinnen in der Grundschule, war wesentlich anders gewesen als sie selbst. Alle waren ehrgeizig, schämten sich, wenn sie eine versteckte literarische Anspielung nicht gleich verstanden, und interessierten sich brennend für Politik. Ihr Vater war ein methodistischer Geistlicher, der beim Mittagstisch gern Wortspiele anbrachte und Browning absichtlich falsch zitierte, um zu sehen, ob seine Kinder ihn verbessern würden. »Na, so was!«, sagte ihre Mutter dann. »Ich hätte nicht gewusst, was daran falsch sein soll. Mein armes Gedächtnis!«

Würden die Mädchen sie akzeptieren, wenn sie über ihre Herkunft Bescheid wüssten?, fragte sich Miss Lamb. Sie glaubte, mit ihrer Brille zu intellektuell auszusehen, sicherlich ein weiterer Nachteil. Tatsächlich hatte Miss Shipman sie bereits mehr oder weniger verworfen, da sie annahm, es würde Miss Lamb schockieren, wenn man ihr einen Drink anbot, und Miss Asher hatte ihre Gegenwart nicht einmal richtig zur Kenntnis genommen. Wäre Miss Lamb am nächsten Morgen nicht erschienen, Miss Asher hätte gar nicht bemerkt, dass jemand fehlte.

Miss Freeman platzte fast vor Aufregung. Schon den ganzen Tag hatte sie sich Miss Lamb mitteilen wollen.

»Was meinst du, Jessie?«, fragte sie, sobald sie aus dem Gebäude getreten und auf dem Weg zur Fähre waren. »Macht riesigen Spaß, oder? Ist Mr. Miller nicht zum Schreien? Zum Verlieben! Einfach süß!«

»Ja«, sagte Miss Lamb vorsichtig. Sie fürchtete, Miss Freemans überschwängliche Art, ein Überbleibsel aus der Collegezeit, könnte auf die anderen Frauen einen schlechten Eindruck machen. Im Laufe des Tages hatte sie mehrmals bemerkt, dass ihre Freundin versuchte, Blicke mit ihr auszutauschen, sich jedoch standhaft geweigert, sie zur Kenntnis zu nehmen.

»Was ist los mit dir? Bist du etwa nicht aufgeregt?«, bohrte Miss Freeman weiter.

»Doch. Sehr sogar«, gab Miss Lamb zu.

»Ich glaube, wir werden großartige Erfahrungen machen«, erklärte Miss Freeman feierlich.

Doch nicht einmal dieser ernste Ton wollte Miss Lamb so recht gefallen. »Wir werden uns ganz schön vorsehen müssen«, sagte sie.

Miss Freeman war irritiert. Sie kannte Miss Lamb seit Jahren, seit dem College, und stets hatte sie das Gefühl gehabt, die unbedeutendere Partnerin zu sein. Jessie hatte sie immer verbessert oder, wenn nicht verbessert, ihr doch ihr Ungeschick zum Bewusstsein gebracht. Mit achtzehn hatte sie die um ein Jahr ältere Jessie als glamouröse Frau bewundert, die begehrenswerte reife Männer kannte. Wenn Toby einen interessanten Mann kennenlernte, dann durch Jessie. Später wurmte sie der Gedanke, dass alle ihre Freunde Verflossene von Jessie waren oder Männer, die Jessie gar nicht erst haben wollte. Auch in anderer Hinsicht folgte sie Jessies Beispiel. Es war Jessie, die sie dazu gebracht hatte, mit sechzehn Zeitung zu lesen. Es war ihr einerlei gewesen, was in den Zeitungen stand; sie konnte sich nicht vorstellen, dass das, was anderen Leuten passierte, sie berühren könnte, und zunächst hatte sie Zeitung nur deshalb gelesen, um Jessie zu zeigen, dass sie erwachsen war. Später lernte sie, sich doch dafür zu interessieren, was darin stand, aber es interessierte sie nicht so sehr wie Jessie, das wusste sie. Das war Jessies ausgeprägteste Eigenschaft: die Intensität, mit der sie einer Sache nachging, eine irritierende Eigenschaft, die Toby Freeman oft beschämte, sie aber doch nötigte, Jessie zu folgen. Sogar die Stelle bei der Bahn hatte die Freundin ausfindig gemacht, sodass sich Toby redlicherweise nicht sagen durfte – auch wenn sie es heimlich tat: ›Ich wollte, ich wäre ohne sie hier.‹

»Sei keine Spielverderberin«, sagte sie laut und fasste den Vorsatz, sich so zu benehmen, wie es ihr gefiel. ›Ich bin erwachsen‹, dachte sie, ›was für ein Unfug, dass ich immer noch an ihrem Rockzipfel hänge. Von jetzt an gehe ich meinen eigenen Weg.‹

Und Jessie dachte: ›Sie kann es sich leisten. Sie sieht reizend aus. Sie darf sich alles erlauben, und wenn sie diesmal Pech hat, werde ich mit hineingezogen. Was kümmert sie das? Sie pendelt von Stelle zu Stelle, schämt sich nicht, wenn sie gefeuert wird, und macht sich aus allem einen Jux.‹ Jessie hatte Toby von dem Job bei der Bahn erzählt, weil Toby gerade ohne Arbeit war und tatsächlich Hunger litt. Sie konnte also nicht gut bereuen, Toby mitgeschleppt zu haben. Aber sie bereute es doch.

2

Toby Freeman war ein gutmütiges, weichherziges, impulsives, aufgewecktes Mädchen und hatte das, was man ein »bezauberndes Gesicht« nennt. Es war entzückend rund, mit einer Stupsnase, äußerst lustigen grauen Augen, Grübchen und einem Schopf kurzer, seidiger brauner Locken. Ihr höchstes Ideal war, ehrlich zu sein – »ehrlich, was mein Gefühlsleben betrifft«, wie sie es ausdrückte, worunter sie verstand, dass man seinen Gefühlen treu bleiben müsse. Immer wagte sie, bevor sie wägte, setzte sich in die Nesseln und besah sich dann voller Bestürzung den Schaden. War jedoch eine Freundin zur Hand, der sie den Vorfall humorvoll schildern konnte, brachte sie es fertig, gleich selbst zu glauben, dass das Ganze doch recht ulkig gewesen sei – eine »Erfahrung« eben, wie sie es später kichernd bezeichnete. Wenn sie arbeitete, gelang es ihr stets, die besten Stellen in der Verlagsbranche zu ergattern, solche mit gutem Gehalt; aber achtlos verlor sie sie wieder, und zwar auf eine Art und Weise, die ihre Freundinnen vor den Kopf stieß; die letzte war sie losgeworden, weil sie ihren Chef immer »Papa« genannt hatte. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass ihn das kränken könnte.

Und dann litt sie Hunger, da sie ihr ganzes Geld für Kleider, Antiquitäten, Wochenendfahrten, Cocktails, Konzerte und Bücher verprasst hatte, und ernährte sich nur noch von Donuts und Coca-Cola. Langsam verloren ihre Grübchenwangen die Farbe, und aus ihren Augen blitzte nicht mehr der Schalk. Traf sie auf der Straße jedoch Bekannte, strahlte sie vor Freude, vergaß ihren knurrenden Magen, und ein leichtes Rot belebte ihr Gesicht.

Toby wohnte allein in einer Einzimmerwohnung und hatte keinen Menschen, der ihr unter die Arme griff, wenn sie pleite war. Keine ihrer Freundinnen war wohlhabend, und selbst wenn sie es gewesen wären – der Gedanke, jemanden anzupumpen, war ihr verhasst. Natürlich konnte sie sich hin und wieder fünf Dollar borgen, die sie gewissenhaft und so schnell wie möglich zurückzahlte, aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ihre Mutter lebte noch, arbeitete und verdiente gut, aber mit der hatte sie sich verkracht, eben wegen des Geldes. Ihr Vater war tot, und ihr Bruder Merrill, der einzige Mensch auf der Welt, auf dessen Zuneigung sie zählen konnte, war gerade zur Armee eingerückt. Außerdem war er noch ein halbes Kind. Er hatte noch nie eigenes Geld verdient und konnte ihr nicht helfen.

Etwas hatte Merrill ihr aber doch gegeben, bevor er weggegangen war: ein weißes Oberhemd. Sie hatte ihn darum gebeten, gleich nachdem sie erfahren hatte, dass sie sich die zur Eisenbahneruniform gehörenden weißen Hemden selbst beschaffen musste. Merrill hatte nur ein einziges weißes Hemd besessen, aber das war noch so gut wie neu. Es war ihm immer ein wenig zu groß gewesen, sodass er es nur selten getragen hatte.

Selbst jetzt, mit der neuen Stelle, stand es um ihre Finanzen nicht gut. Mr. Miller hatte den Frauen in aller Seelenruhe erklärt, dass sie mindestens ein Dutzend weiße Hemden benötigten. Unter drei Dollar war zu der Zeit kein Hemd zu haben. Doch damit war Mr. Millers Anschaffungsliste noch keineswegs zu Ende. Sie mussten außerdem drei schwarze Krawatten, zwei Paar schwarze Schnürschuhe und jede Menge strapazierfähige Strümpfe beibringen.

Toby hatte keinen Cent mehr auf dem Konto, und am Ende der zweiten Lehrgangswoche erhielt sie nur einen Scheck über sieben Dollar. Zwar hatten die Frauen zweiundsiebzig Dollar verdient, aber aufgrund irgendwelcher unbegreiflicher Tücken im Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaft würden sie den Rest erst vierzehn Tage später erhalten. Toby wirkte nach wie vor gut gelaunt. Niemand ahnte, wie knapp sie bei Kasse war.

Nach zwei Anproben wurden die Uniformen verteilt und die Lehrgangsteilnehmerinnen von heute auf morgen für den Arbeitsantritt freigegeben. Gegen Ende hatte man das Pensum durchgehechelt, weil der 4. Juli4 vor der Tür stand und mit einem beispiellosen Aufgebot an Fahrgästen zu rechnen war. Es handelte sich nicht bloß um die vielen Strandausflügler, sondern um Tausende und Abertausende Soldaten mit Urlaubsscheinen für ein bis drei Tage, die ihren Heimaturlaub in Port Empire verbringen wollten. Toby war verzweifelt. Nicht einmal ein Paar Strümpfe besaß sie; sie war gewohnt, im Sommer ohne Strümpfe zu gehen, die Beine rasiert und mit Bräunungslotion eingerieben. Schließlich beschloss sie, zwei Paar Strümpfe und eine schwarze Krawatte zu kaufen, aber Schuhe kamen nicht infrage. Sie löste das Problem, indem sie ihre braunen Schnürschuhe mit drei Schichten schwarzer Schuhcreme einschmierte, wonach sie zwar alt und schäbig, aber doch irgendwie schwarz aussahen.

Was die Hemden betraf: Eines hatte sie ja, das von Merrill. Zwei Wochen würde sie es schonen, dann würde sie ihren Lohn erhalten und konnte sich neue kaufen. Ach, arme Toby! Ach, armes einziges weißes Hemd!

Das Juliwetter war schwül, eine ungebührliche Verlängerung des Juniwetters. Port Empire erlebte eine seiner Hitzewellen. Nicht schlimmer als sonst – was bedeutete, nach dem Mittag spazieren zu gehen war Selbstmord. Täglich fielen auf dem Bürgersteig einzelne Leute tot um. Hausfrauen erledigten ihre Einkäufe am frühen Morgen, und selbst dann fiel ihnen das Atmen schwer.

Auf einen Anruf hin zog Toby, ein Gefühl nervöser Aufregung im Magen, hastig ihre neue Uniform an und betrachtete sich eine Minute lang im Badezimmerspiegel. Der Hemdkragen war ein bisschen zu weit, aber mit der umgebundenen Krawatte sah das Hemd gar nicht schlecht aus, jedenfalls war es weiß, sauber und anständig, und die dunkelblaue Jacke und der Rock saßen gut. Sie befühlte schnell noch die Taschen, um sich zu vergewissern, dass sie Geld, Taschentuch, Kamm, Lippenstift und Handspiegel bei sich hatte, und stürzte, eine neue Welle nervöser Ängstlichkeit im Magen, aus dem Haus.

Noch nicht halb die Straße hinunter, fragte sie sich: ›Kann das wirklich die Sommeruniform sein?« Hatte man ihr vielleicht irrtümlicherweise die Winteruniform ausgehändigt? Sie fühlte sich wie in einem Eisenpanzer. Die Kopfhaut schwitzte bereits unter der Mütze, und die Jacke schien viel enger und wärmer als bei der Anprobe.

»Meine Güte, Sie sehen ja aus wie aus dem Ei gepellt!«, sagte eine alte Frau im Eingang des Fleischerladens voller Bewunderung. Am nächsten Morgen sah dieselbe alte Frau im selben Eingang Toby erneut vorüberhasten und rief: »Ach, da sind Sie ja wieder!« Bei sich aber dachte sie: ›Nanu, was ist denn mit der los?‹

Toby wusste selber kaum, was in diesen vierundzwanzig Stunden passiert war. Sie hatte beide Hände voll zu tun, ließ dauernd etwas fallen, stopfte Fahrkarten, Umsteigekarten, Bargeld, Quittungsblocks, Abrechnungsbogen, Stundenzettel und Lochzange, wenn sie sie gebraucht hatte, hastig in verschiedene Taschen, vergaß, wo sie steckten, wenn sie sie wieder brauchte, fand sie schließlich doch, versuchte den Steuersatz für eine Nachlösekarte zu kalkulieren, verrechnete sich, wurde rot vor Scham und Verzweiflung, raste zur Tür, wenn sie sah, dass der Zug bereits in den nächsten Bahnhof eingelaufen war, stellte entsetzt fest, dass die Tür nicht aufging, zog und drückte krampfhaft, wobei ihr die Fahrgäste drinnen und draußen gut gemeinte Ratschläge zuriefen, bekam sie wie durch ein Wunder auf und fiel beinahe über ein Kind, sauste zurück zu einer Reisenden, die kreischte: »Miss! Miss! Sie haben vergessen, mir rauszugeben!«, suchte in verschiedenen Taschen nach Wechselgeld, fand etwas zwischen den Dollarnoten, die herausflatterten und zu Boden fielen, dankte mehreren Soldaten, die sich um die Wette bemühten, sie aufzuheben, hörte vom Bahnsteig ein Gebrüll: »Wie kann ich das Signal geben, wenn ich von ihr noch keins habe!«, sprang aus dem Zug und gab dem wütenden Schaffner zwei Wagen vor ihr das Abfahrtsignal, dann fiel ihr ein, dass sie von dem Schaffner hinter ihr noch gar keins bekommen hatte, schrie »Halt!«, sah, wie sich der Zug in Bewegung setzte, sprang im letzten Moment auf und prallte mit dem Knie schmerzhaft gegen einen Metallkoffer.

Nach ein paar Stunden spürte sie nicht mehr, dass die Luft wie im Treibhaus war. Sie spürte überhaupt nichts mehr. War heute Montag? Dienstag? Es war ein Uhr früh, und schließlich rief ihr ein Schaffner zu: »He, du da mit dem Kragen! Wo willste denn hin?«

Sie rannte durch den inzwischen fast menschenleeren Bahnhof, und ihre Absätze dröhnten auf dem Steinboden. »Zum Fahrdienstleiter«, antwortete sie, blieb stehen und lächelte. Sie nestelte an dem erwähnten Kragen. Er war so nass wie getränkter Rumkuchen und hatte eine graugrüne Farbe angenommen.

»Haste nichts anderes als Geld im Kopf?«, fragte der Schaffner.

»Waaas?«

»Du siehst ziemlich gerädert aus. Ruh dich erst mal ’n bisschen aus und vergiss das Geld für ’ne Weile. Ach, ich mach nur Spaß.« Er wollte noch einmal ihre Grübchen sehen. »Ich weiß, du bist neu. Wie viel Stunden haste denn heute abgerissen?«

Sie versuchte sie zusammenzuzählen, kriegte es aber nicht hin. »Sechzehn … nein, achtzehn …«

»Du bist ja völlig gerädert, Schwester!«, brüllte der Schaffner. »Sag ihnen, du bist gerädert, und geh nach Hause.«

Toby dankte dem Schaffner und lief zum Büro des Fahrdienstleiters, wo ein solcher Andrang herrschte, dass es aussichtslos schien, an irgendjemanden heranzukommen. Hinter einer Wand, durch drei Schalterfenster aber zu sehen, saßen drei Fahrdienstleiterassistenten, jeder an einem Schreibtisch mit Telefonen, Kopfhörern, Sprachrohren, Fahrplänen, Bereitschaftslisten und mimeografierten Zugbefehlen. Alle versuchten, zu den Schaltern vorzudringen, fast alle brüllten. Eine Schaffnerin mit schwarzem Haarknoten im Nacken beugte sich, zwischen die Schultern zweier Männer geklemmt, über eins der Fensterbretter und sagte mit leiser, fast unhörbarer Stimme wieder und wieder: »Jennings! Ach, Jennings, bitte! Bitte, Jennings!«

Doch Jennings, der Fahrdienstleiter, ein massiger, grauhaariger Mann mit einem Gesicht wie ein Ameisenbär, ließ sich nicht beirren. Er redete weiter ins Telefon und drückte auf Schaltknöpfe.

»Jennings!«, wiederholte die schwache Stimme. »Bitte, Jennings!« Rings um das Mädchen rannten Männer hin und her und schrien.

Toby beobachtete die Szene mit offenem Mund und fragte sich, wie sie jemals an den Schalter kommen sollte.

»Jennings, ich rede mit Ihnen«, rief das Mädchen mit dem schwarzen Haarknoten, fast dem Schluchzen nahe.

Jennings blickte kurz auf, sah aber nicht sie an. Er gab einem der Männer, die gegen ihre Schulter pressten, Anweisungen. »Okay, du fährst nach Washington – beeil dich! Trag dich gar nicht erst ein, nimm die Beine in die Hand, der Zug geht in dreißig Sekunden. Zurück Leerfahrt.« Der Mann stürzte hinaus, und sofort, als würden sie in ein Vakuum gesogen, nahmen zwei andere seinen Platz ein und stießen die Schaffnerin grob gegen den Mann auf der anderen Seite.

»Jennings!«, jammerte sie.

Einer der neuen Männer neben ihr brüllte: »Ich will dienstfrei haben! Ich will dienstfrei haben!«

Jennings sah zu dem Mädchen hoch. »Du kommst schon noch dran«, sagte er. »Belästige mich nicht dauernd. Siehst du nicht, wie viel wir heute Nacht zu tun haben?«

»Aber Jennings!«, rief sie und nutzte die Chance, mit ihm zu reden, solange seine Augen auf sie gerichtet waren. »Ich will doch nur acht Stunden! Nicht zehn! Nur acht! Bitte, Jennings, ich sterbe. Ich bin so müde. Bitte, Jennings.«

Der Mann zu ihrer Linken brüllte dazwischen: »Für heute Nacht haste mir Washington oder Chatticoke versprochen. Komm mir bloß nicht mit ’nem gottverdammten Scheißjob.«

»Halt’s Maul!«, donnerte Jennings und warf wütende Blicke nach rechts und links. »Warte, bis du dran bist, hörst du? Jeder von euch kommt dran. Also, was willste nun, Mädchen?«

»Ich will doch nur acht Stunden«, sagte das Mädchen liebenswürdig.

»Ich will doch nur acht Stunden«, äffte Jennings sie nach und schaute sich mit sarkastischem Lächeln zu allen um. »Bist du gerädert?«

»Äh, ich –«

»Bist du gerädert?«, bellte Jennings, wobei seine vorstehenden Augenbrauen plötzlich einen schwarzen Strich bildeten.

»Nein«, antwortete sie sehr leise und gequält. »Ich hab zwölf Stunden Zugfahrzeit gehabt, aber –«

»Du bist nicht gerädert!«

»Ich weiß, aber gestern, ich meine vorgestern, hab ich überhaupt nicht geschlafen –«

»Das geht mich nichts an.«

Das Mädchen begann gellend zu schreien, und Toby schob sich, ihre eigene Müdigkeit vergessend, nach vorn und ballte aus Mitgefühl die Fäuste. »Ich bin todmüde! Ich hab die ganze Woche ohne jedes bisschen Schlaf gearbeitet –«

Der Mann zu ihrer Rechten murmelte: »Ganz richtig, sag’s ihm. Nimm dir deine Stunden. Lass dich von dem nicht schikanieren.«

In hysterischer Verzweiflung fuhr das Mädchen fort: »Ihnen ist es ganz gleich, ob wir dabei draufgehen! Ich verlange gar keine zehn. Zwei Monate bin ich jetzt hier und hab nicht ein Mal vierundzwanzig Stunden verlangt. Alles, was ich verlange, sind acht. Acht Stunden!«

»Ich will dir entgegenkommen«, sagte Jennings streng. »Eigentlich wollte ich dich auf dem Sieben-Uhr-Drei nach Secaucus Point schicken, Dienstantritt fünf Uhr fünfzig. Da hättste fast vier Stunden rumsitzen müssen. Aber ich will dir entgegenkommen. Trag dich um zwei Uhr fünfundvierzig für den Drei-Uhr-fünfzehn-Sonderzug ein.«

Das Mädchen sperrte den Mund auf. Toby desgleichen.

»Was denn?«, sagte Jennings. »Du kannst froh sein, dass du heute Nacht nicht in Secaucus Point bist. Die Mädchen da unten haben nicht wie du die Chance, sich in zwei Stunden einen zusätzlichen Tageslohn zu verdienen. Dabei geht’s nur um die Hinfahrt nach New Hope, zurück Leerfahrt.«

»Jennings!«

»Trag dich um zwei Uhr fünfundvierzig ein«, schloss er, wandte sich dem Schaffner links von ihr zu und sagte: »Du auch.«

Während das Mädchen neben ihm noch immer dastand und Jennings ungläubig anstarrte, zeterte der andere los wie ein am Hals gepacktes Huhn. »Du hast mir Chatticoke oder Washington versprochen«, keifte er, »und nicht so ’ne gottverdammte Kleinmädchenstrecke!«

Jennings rückte auf seinem Stuhl hin und her; irgendwie war es ihm unangenehm, den Schaffner zu verärgern. Er setzte ein einnehmendes Lächeln auf. »In zwei Stunden verdienst du einen Tageslohn«, betonte er.

»Was scher ich mich um lausige sieben Dollar elf Cent!«, brüllte der Schaffner. »Für einige deiner Freunde hast du einträglichere Jobs!«

»Junge, Junge, ist das vielleicht ’ne manipulierte Liste«, flüsterte jemand Toby ins Ohr. »Glaubst du etwa, die Fahrdienstleiter nehmen die Männer in der richtigen Reihenfolge dran? Wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Zum Lachen. Haha«, sagte er, ohne zu lachen, und noch einmal gedehnt: »Haaahaaa. Die arbeiten doch alle in die eigene Tasche!«

Das Mädchen wandte sich mit Tränen in den Augen vom Schalter ab. Als Toby das sah, fasste sie einen schnellen Entschluss. Sie drehte sich um und ging nach Hause. Von dort rief sie den Fahrdienstleiter an und sagte rasch: »Hier Miss Freeman, um zwölf Uhr neunundfünfzig reingekommen, bin gerädert, bitte geben Sie mir acht Stunden dienstfrei«, und ehe er antworten konnte, hatte sie eingehängt. Sie wartete ein paar Minuten, ob er zurückrufen würde, aber der Trick war geglückt, und sie prustete los vor Lachen.

Dann zog sie ihr Hemd aus und besah es sich näher.

»Ach, du lieber Himmel!«, sagte sie.

Sie tunkte das Hemd ins Waschbecken mit warmem Seifenwasser und bearbeitete tüchtig den Kragen, erst mit Seife, dann mit den Knöcheln. Sie spülte zweimal nach, wrang es aus, hängte es auf einem Kleiderbügel vor das Küchenfenster und ging schlafen.

Kein Luftzug, kein noch so leiser Hauch bewegte das weiße Hemd. Eine Mieterin von der anderen Seite des Hofes, die nicht schlafen konnte, heftete den Blick darauf und versuchte, sich so in den Schlaf zu hypnotisieren. An ihren Mann gewandt, seufzte sie: »Die Luft ist so gesättigt. Gesättigt. Wo kommt bloß die ganze Feuchtigkeit her?« – »Flüsse … Meere …«, murmelte er. »Verdunstung … Schwerkraft …« – »Ach, hör doch auf«, sagte sie.

Am Morgen sprang Toby, geweckt durch den Anruf des Fahrdienstleiters (nicht desselben, die Schicht hatte gewechselt), aus dem Bett und stürzte in die Küche, um ihr Hemd zu bügeln. Es war noch nicht trocken. Kein bisschen trocken. »Oh, oh, oh«, murmelte sie langsam. Sie schüttelte den Kopf und stellte ihr elektrisches Bügeleisen an. Irgendetwas musste geschehen. Als das Bügeleisen schön heiß war, rückte sie dem Hemd zu Leibe, und natürlich blieb das Bügeleisen daran kleben. »Heilige Johanna!«, sagte sie und riss es hoch. Aber sie hatte keine Zeit zu verlieren. Wieder drückte sie das Bügeleisen auf das Hemd, und wieder blieb es kleben und verursachte Falten. Als sie versuchte, die Falten zu glätten, erschien eine braune Sengstelle. Voller Verzweiflung zog sie den Stecker heraus und versuchte, das Hemd mit den Händen glatt zu streichen. Sie sah auf die Uhr: in einer halben Stunde musste sie am Bahnhof sein. Sie nahm ein paar Schluck kalten Kaffee direkt aus der Kanne und zog das nasse Hemd über.

Während eines Zwischenaufenthalts in der kleinen Stadt South Lehigh ging sie in einen Laden und fragte den Schneider, ob er ihr das Hemd bügeln könne, während sie darauf warte. »Gibt’s hier irgendwo ein Örtchen, wo ich mich verkriechen kann, bis Sie fertig sind?«, fragte sie.

Der Schneider arbeitete in Hose und ärmellosem Unterhemd. Sein kahler Kopf glänzte vor Schweiß. Durch seine beschlagenen Brillengläser sah er Toby an und sagte mit kläglicher, zittriger Stimme: »Treten Sie doch einen Augenblick näher. Knöpfen Sie bitte die Jacke auf. Nein«, sagte er, als sie sie aufgeknöpft hatte, »wie soll ich das denn bügeln?«

»Oh, warum denn nicht?«, rief sie.

»Weil es schmutzig ist, Miss, darum.« Und mit seiner zittrigen Stimme fuhr er fort: »Sie arbeiten bei der Bahn. Die Lokomotiven stoßen Rauch aus. Sie schwitzen. Ihr Hemd wird nass. Der Rauch vermischt sich mit der Feuchtigkeit des Hemdes.«

»Verstehe, verstehe«, sagte sie rasch, konnte ihn aber nicht bremsen.

»Vermischt sich und wird schmierig. Er frisst sich in den Stoff. Jetzt kommt der Schneider. Der Schneider bügelt das Hemd. Das heiße Bügeleisen macht, dass sich das Gemisch für immer im Hemd festsetzt. Sie gehen nach Hause und versuchen das Hemd zu waschen.« Als sie sich zum Gehen anschickte, wurde seine klägliche Stimme etwas lauter. »Es hat aber keinen Zweck!«, rief er ihr nach. »Es geht nie mehr raus!«

»Stimmt!«, rief sie von der Straße zurück.

Um Mitternacht schaute sie im Büro des Fahrdienstleiters vorbei. Falls dort zu großer Andrang herrschte, beschloss sie, den Trick der vergangenen Nacht zu wiederholen. Kaum hatte sie den Kopf zur Tür hereingesteckt, als Jennings donnerte: »Freeman! Herkommen!« Alles machte ihr Platz, als sie ängstlich zum Schalter ging.

»Ich weiß, was Sie sich gestern Nacht geleistet haben«, sagte er, »aber ich bin bereit, darüber hinwegzusehen, weil Sie noch unerfahren sind. Sie tragen sich um zwei Uhr fünfundvierzig für den Drei-Uhr-fünfzehn-Sonderzug ein.«

»Ich bin gerädert«, wagte sie zu sagen.

»Nein, sind Sie nicht«, entgegnete er. »In South Lehigh haben Sie heute vier Stunden Pause gehabt, Sie hatten also nur elf Stunden Zugfahrzeit.«

»Aber … aber bis zum Dienstantritt sind’s ja noch über zwei Stunden!«

»Und bezahlen werden sie dir die auch nicht«, kicherte ein alter Zugführer, der neben ihr stand, in jeder Hand eine Lampe.

Toby sah den alten Zugführer an. »Was soll ich denn bis dahin machen?«, fragte sie hilflos.

»Trink ’ne Tasse Kaffee«, sagte er. »Und wechsel das Hemd. Dann fühlst du dich wieder wohler.«

Toby hatte eine gute Idee. Vielleicht war ihre Freundin Jessie irgendwo in der Nähe. Toby hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie mit der Arbeit angefangen hatte. Sie vergaß, dass sie auf Jessie böse war. Bei dem Gedanken, sie könnten Erfahrungen austauschen und gemeinsam über ihre Erlebnisse lachen, lief sie über die Straße in das durchgehend geöffnete Café. Jessie war nicht da. Betrübt setzte sich Toby hin und bestellte einen Kaffee und einen Hamburger. Es war ein sehr kleiner Hamburger in einem pappigen Brötchen, der nach nichts schmeckte, und der Kaffee war dünn und fade. Als sie fertig war, zündete sie sich eine Zigarette an, stützte die Ellbogen auf, stierte trübe auf die schwarz-weiße Speisekarte, die an der Wand hing, und gab sich Mühe, wach zu bleiben. Der Mann hinter dem Tresen reichte ihr die Daily News, und sie blätterte darin herum, unfähig, etwas von dem, was sie las, zu begreifen.

»Schöner Job, den Sie da gekriegt haben«, sagte der Mann hinter dem Tresen nach einer Weile. »Wie gefällt er Ihnen?«

»Oh, prima«, antwortete sie, sofort hellwach, und lächelte. »Ein großartiger Job!« Sie war froh, mit jemandem reden zu können. Sie redete und redete und vertraute dem Mann hinter dem Tresen sogar die Kalamität mit dem Hemd an, und er nickte voller Mitgefühl.

Langsam kamen andere Gäste, und er vergaß Toby.

Über der Tür hing eine große Uhr, auf deren Zifferblatt eine Fliege kroch. Plötzlich ließ die Uhr ein schnarrendes Surren hören, als ob sie inwendig explodieren wollte, und gab ein heiseres »Dong« von sich. Es war eins, also noch eindreiviertel Stunden bis zum Dienstantritt. ›Ich hätte doch nach Hause gehen sollen‹, überlegte Toby, schwer auf beide Ellbogen gestützt. Die Fliege, vom Schlag der Uhr verscheucht, kehrte zurück und nahm ihren Spaziergang an fast derselben Stelle wieder auf, von der sie weggeflogen war. ›Eine sehr hartnäckige und ordentliche Fliege‹, dachte Toby. ›Wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich eingeschlafen und niemals zum Dienstantritt zurück gewesen.‹ Bei diesen Gedanken fiel ihr der Kopf auf die Arme, die sie auf dem Tresen gekreuzt hatte, und der Mann hinter dem Tresen ließ sie bis fünf Minuten nach Dienstantritt schlafen.

Sie rannte los. Auf der Straße fiel ihr die Lochzange aus der Tasche, sie rannte zurück, um sie aufzuheben, und wäre beinahe von einem Taxi überfahren worden, sie rannte zur Gerätekammer, um eine Lampe zu holen, sie rannte zum Büro des Fahrdienstleiters, um sich einzutragen, sie rannte zur Anzeigetafel, um zu sehen, von welchem Gleis ihr Zug abfuhr, aber es war ein Sonderzug und dort nicht aufgeführt, sie rannte, langsam wach werdend, über den ganzen Bahnhof, spähte die verschiedenen Treppen hinunter, um zu sehen, ob ein Zug dastand, und nachdem sie zweimal zu einem falschen gerannt war, fand sie endlich den richtigen.

»Du kommst reichlich spät«, sagte der Zugführer mürrisch.

»Jawohl, Sir«, erwiderte Toby demütig; in ihrer Familie wäre es niemandem im Traum eingefallen, jemanden mit »Sir« anzureden.

Im Drei-Uhr-fünfzehn-Sonderzug herrschte ein strenger Geruch nach Alkoholdunst und Erbrochenem. Der Zug war eigens bereitgestellt, um Soldaten rechtzeitig in die Lager zurückzubringen, bevor ihre Urlaubsscheine abliefen. Lange bevor er den Bahnhof verließ, waren die Waggons gerammelt voll mit Soldaten, sitzenden, schlafenden, stehenden, torkelnden Soldaten. Sie hatten die Schuhe ausgezogen und streckten ihre stinkenden Füße in die Seitengänge; sich durch einen Waggon zu bewegen war ein Kunststück, das körperliche Behändigkeit und einen starken Magen verlangte.

»Die Fahrkarten bitte!«, sagte Toby.

Sofort stimmten die Soldaten, die noch wach waren, ein Gebrüll an wie die Tiere im Zoo zur Fütterungszeit. »Hoho! Ah, seht mal! Mädchen, die Schaffner spielen! – Mädchen! Ein Mädchen! Komm her, Schätzchen! Willste nich’ auf meinen Schoß? Ich sammle auch die Fahrkarten für dich ein! Brauchste Hilfe? Sieht sie nicht flott aus? Mensch, ist die schnucklig! Schau mich an, Schätzchen! Bin genau dein Typ. Achte nicht auf den, das is ’n Schürzenjäger. Hoho!«

Sie setzte eine grimmige und abweisende Miene auf. Als sie sich durch den Seitengang arbeitete und mit Gewalt die Fäuste öffnete, die die Fahrkarten mit dem kräftigen, aber verkrampften Griff trunkenen Schlafs umklammerten, erschien ein nüchterner rothaariger Junge im Gang und schmeichelte: »Schenk mir ein Lächeln, Kleine, hm? Wie wär’s mit ’nem netten Lächeln?« Er rannte vor ihr her wie ein Hündchen, bückte sich, sah von unten zu ihr hoch, sprang auf und tänzelte vor ihr her, wobei er in einem fort rief: »Ist sie nicht süß, Jungs? Ist meine Kleine nicht süß? Wenn sie mir bloß ein Lächeln schenken würde! Schenk mir ein Lächeln, Kleine, ja?«

»Wo ist Ihre Fahrkarte?«, fragte Toby, ohne zu lächeln.

»Schenk mir ein Lächeln, Kleine!«

»Ihre Fahrkarte, bitte«, wiederholte Toby.

»Die kriegst du nicht, wenn du nicht lächelst!«

Sie lächelte, und im ganzen Waggon erscholl begeistertes Rufen und Johlen. Der Junge hielt ihr seine Fahrkarte hin und sagte: »Wie ist deine Telefonnummer, Kleine!«

Toby schob sich an ihm vorbei. Durch die Glastüren zwischen ihrem und dem nächsten Waggon konnte sie eine andere Schaffnerin sehen, die sich langsam zu ihr vorarbeitete. Toby erkannte in ihr das Mädchen wieder, das in der vergangenen Nacht Jennings um acht dienstfreie Stunden gebeten hatte. ›Ob sie die wohl bekommen hat?‹, fragte sich Toby. Den Bruchteil einer Sekunde später sah sie das Mädchen schwanken, die Hand zitternd nach einem Halt ausstrecken und vornüber in den Gang fallen. Erschrocken stürzte Toby zu ihr und versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, was sie von Erster Hilfe wusste. Musste sie den Kopf des Mädchens höher lagern als die Füße oder die Füße höher als den Kopf? Salmiakgeist hatte sie auch nicht.

Soldaten hatten bereits Sitze frei gemacht, die Rückenlehnen verstellt und Uniformjacken als Kissen bereitgelegt. Der Kopf des Mädchens ruhte auf der Schulterklappe eines Korporals. Er strich ihr das dunkle Haar aus der Stirn, auf der feine Schweißperlen standen. Andere rannten hektisch umher und brüllten: »Gibt’s denn kein Wasser in diesem gottverdammten Zug? Seht nach! Seid still! Macht nicht so ’n verdammten Krach! Was ist ihr eigentlich passiert? Nicht zu fassen! Kein Wasser in diesem lausigen Zug!«

»Ach, herrje!«, sagte Toby.

Der Zugführer, ein großer, dicker alter Mann mit einem Gesicht wie ein bekümmertes Kaninchen, kam in den Waggon gekeucht und zischte: »Was ’n los? Was ’n los?« Als er Toby sah, tobte er: »Sammelt denn niemand in dem Zug hier die Fahrkarten ein?«

Bei diesen Worten versuchte sich die Kranke aufzurichten. »O Gott!«, entfuhr es ihr, als sie all die Augenpaare auf sich gerichtet sah.

»Leg dich wieder hin. Bleib liegen«, sagte der Zugführer.

»Ach … ich schäm mich so.«

»Brauchst dich nicht zu schämen«, sagte er freundlich. »Hab bei der Bahn schon starke Männer in Ohnmacht fallen sehen. Hab sie tot umfallen sehen!«

Toby zog sich hastig zurück.

Eine Dreiviertelstunde später schlief der ganze Zug mit Ausnahme des Begleitpersonals. Auch Toby fielen die Augen zu, als sie sich gegen die Toilettentür lehnte. Der Zug verlangsamte sein Tempo. Mühsam schlug sie die Augen auf.

»New Hope!«, rief sie plötzlich aus. »New Hope!« Sie rüttelte den Jungen auf dem Platz im vorderen Gang an der Schulter. »New Hope!«, brüllte sie ihm ins Ohr. Während er sich mit noch immer geschlossenen Augen aufzurichten versuchte, packte sie die Schulter seines Nebenmannes. »New Hope!« Sie sauste durch den Waggon, klopfte auf Rücken, kniff in Ohren, zerrte an Armen, dicken, steifen Armen, die, wenn man sie losließ, wie Gummi zurückschnellten und wieder herabsackten. Als der Zug schließlich in den Bahnhof einfuhr, weckten diejenigen, die wach waren, die anderen, und alles stolperte schwitzend hinaus und fühlte sich hundeelend. Nachdem noch zwei Soldaten hinausgeklettert waren, die einen Betrunkenen mitschleiften, der wie eine Vogelscheuche zwischen ihnen hing, hob Toby ihre Lampe, schwenkte sie und stieg wieder in den Zug.

›Zum Teufel mit diesem Jennings‹