2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein außergewöhnlicher Jugendroman über den Tod, einen letzten Wunsch und zwei Teenager, die sich im richtigen Moment begegnen, um sich in den falschen Momenten beizustehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

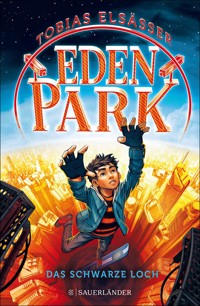

Tobias Elsäßer

Ab ins Paradies

© 2020 Tobias Elsäßer

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359

Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-09599-1

e-Book:

978-3-347-09601-1

Umschlag und Foto: Tobias Elsäßer

www.tobias-elsaesser.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

1. Kapitel

Die polierte Granitplatte fühlte sich kalt und glitschig an. Ich schob den Handspaten unter die Kante und stemmte sie nach oben. Klumpen feuchter Erde klebten an der Unterseite. Schwerer Lehmboden. Zwei Versuche, dann konnte ich die Platte lösen und zur Seite wuchten. Sie war nicht teuer gewesen. Um die siebenhundert Euro, hat meine Mutter gesagt. Von China nach Stuttgart. Die Discounter-Variante. Meinem Opa war das egal. Meiner Oma nicht. Sie wollte einen richtigen Sarg mit Grabstein haben. Aber das war nicht drin. Zu teuer. Also Verbrennung. Asche ist platzsparend und billig. Und die Vorstellung, von irgendwelchen aasfressenden Tierchen angeknabbert zu werden, ist ohnehin ziemlich eklig. Ich will auch lieber verbrannt werden.

Mit dem Spaten stieß ich auf Widerstand. Die Urne. Meine Stirnlampe wurde schwächer. Zwei Minuten später hatte ich’s geschafft. Zum Putzen blieb keine Zeit. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war zu groß.

Ich packte meinen Opa in den Rucksack, stellte die mit Sand gefüllte Keksdose in das Loch und schüttete Erde drauf. Dann zog ich wieder den Stein an die richtige Stelle und machte mich aus dem Staub. Mein Herz klopfte wie wahnsinnig. Wenn ich jetzt von der Mauer stürzte und mir das Genick brach, würde morgen eine fette Schlagzeile in der Bild-Zeitung stehen. Ich ruderte einmal mit dem linken Arm und fing mich wieder. Dann war ich auf der anderen Seite.

Glücklicherweise lag der Friedhof, wie die meisten Friedhöfe, am Stadtrand. Die Toten sollten ihre Ruhe haben. Ich glaube eher, dass die Lebenden ihre Ruhe wollten. Grabsteine sind kein schöner Anblick, wenn man gerade seine letzte Kohle für ein Paar Schuhe ausgegeben hat. Und läge der Friedhof neben einem Spielplatz, könnten Kinder auf die Idee kommen, Verstecken zwischen den Gräbern zu spielen. Sie würden sich hinter den riesigen Marmorplatten verschanzen und mit klopfendem Herzen darauf warten, entdeckt zu werden. Wenn ich’s mir recht überlege, gibt es eigentlich keinen geeigneteren Platz, um Verstecken zu spielen, als einen Friedhof. Ich glaub sogar, die Toten würden sich darüber freuen, wenn über ihnen das Leben tobte und nicht nur der Friedhofsgärtner beim Rasenmähen ein bisschen Lärm machte. Ruhe in Frieden.

Quatsch. Ich bin für die Integration von Friedhöfen. Spielplätze, Grillstellen und Partys soll es dort geben. Die Menschen sollen lachen, auf den Gräbern tanzen und den Tod als Teil unserer Welt akzeptieren und nicht mehr länger ausschließen wie die Pest, wie eine ansteckende Seuche, vor der man sich fernhalten muss.

Habt ihr schon mal eine Fernsehwerbung für Särge gesehen? Ich nicht. Für alles gibt es Werbung, nur nicht für Särge. Wobei jeden Tag massenweise Menschen sterben. Was ich damit sagen will: Über den Tod redet man nicht. In der Schule, im Reli-Unterricht vielleicht oder in Deutsch, wenn es um Goethe und Die Leiden des jungen Werthers geht und die ganzen Selbstmorde, die es wegen des Buchs gegeben haben soll, aber sonst – Fehlanzeige. Es gibt kein Unterrichtsfach, in dem man darauf vorbereitet wird, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Für alles gibt es beschissene Bücher, nur nicht dafür. Der Tod steht nicht auf dem Lehrplan. Und dafür hasste ich das Schulsystem. Gut, ich hasste es auch wegen der sturen Auswendiglernerei und diesen Strebern, die ohne das Geringste über die Welt zu wissen eine Eins nach der anderen kassierten, nur weil sie sich den ganzen Schwachsinn in den Kopf hämmerten. So betrachtet hätte es wahrscheinlich gar nichts gebracht, wenn der Tod auf dem Stundenplan gestanden hätte, denn ich war einfach zu faul, mich auf den Hosenboden zu setzen und als Wiederkäuer irgendwelcher intellektueller Denkansätze zu versuchen.

Der Tod meines Opas hätte mich also in jedem Fall mit voller Wucht getroffen. So wie an jenem Freitagmorgen. Ich kam wie immer so gegen halb zwei von der Schule nach Hause. Hatte mich wieder mal mit Carlos Markwart, diesem selbstverliebten Vollidioten, über seine beschissenen Frauenansichten unterhalten und war dann um Viertel nach eins wütend losgefahren. Carlos sah verdammt gut aus. Er war ein braungebrannter Schönling. Eingerahmt von schwarzen glatten Haaren, mit einem Gesicht wie aus dem Katalog einer Modelagentur. Mit längeren Haaren hätte er auch als Mädchen durchgehen können.

Doch genau die brachte er reihenweise um den Verstand. Er war der Star unserer Schule, und obwohl er wie ich in die Zehnte ging, standen sogar die Mädchen aus der Oberstufe auf ihn. Carlos betrachtete das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium als sein Jagdrevier, in dem kein anderer wildern durfte. Und Carlos ging oft auf die Jagd.

An dem besagten Freitag versuchte ich ihn davon abzubringen, Maike weiterhin Liebesbriefe zu schreiben. Nicht, weil ich etwas von der Neuntklässlerin wollte, sondern weil das pummelige, rothaarige Mädchen eigentlich nicht in sein Beuteschema passte. Mr Casanova war sadistisch veranlagt und hatte einfach nur Spaß daran, Maike durchdrehen zu sehen. Um die Beschreibungsarie abzukürzen: Maike war hässlich. Damit will ich nicht sagen, dass nicht auch sie einen Freund verdient hätte. Aber nicht Carlos. Carlos war schön und sie nun mal hässlich, und so, wie es für alles in der Welt Kategorien gibt, gibt es sie eben auch fürs Aussehen. Schöne Menschen verlieben sich in schöne Menschen und hässliche in hässliche. Gut. Bei Erwachsenen spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Bei Männern mit genügend Kleingeld oder entsprechendem Status sind Alter und Aussehen egal, aber bei den meisten Jugendlichen ist das noch anders.

Zumindest an meiner Schule – einem Betonklotz mit großen Fenstern, der wie ein schlecht getarnter Bunker aus der Landschaft herausragte. Umgeben von Feldern und Wiesen. Nur im Sommer, wenn die Rapsfelder in sattem Gelb leuchteten, konnte man den Anblick des grauen Monsters ertragen, aber auch nur wegen der weißen Jalousien, die das warme Licht reflektierten und wegen des betäubenden Geruchs der Blüten.

Markwart war eine absolute Hohlbirne, nur schien das keinen zu interessieren. Nicht einmal Maike – und sie war verdammt intelligent. Leitete nicht umsonst die Schach AG und gewann ständig irgendwelche Preise.

Carlos war gerade damit beschäftigt, einen neuen Liebesbrief an ihrem Fahrrad zu befestigen, als ich dazukam.

»Lass doch den Scheiß. Du treibst sie in den Wahnsinn«, sagte ich gespielt kumpelhaft.

»Hagi, halt dein Maul!«, bläffte er mich an. Ich hasste es, wenn man mich so nannte. Mein Nachname war Hagus. An unserer Schule kursierten etwa zehn Varianten, wie man diesen Namen aussprach. Die schlimmste kam von meiner Franz-Lehrerin Frau Loebe. In ihrem Sprachschatz existierte kein »H« und in meinem Fall musste auch das »S« dran glauben, jedenfalls klangen die verstümmelten Überreste wie Agü. Wisst ihr wie das ist, wenn etwa zwanzig Leute gleichzeitig »agü« schreien? Man fühlt sich wie in einem Zoo. Wie ein Affe in einem Käfig, vor dem eine Schar Besucher steht und einen mit Erdnüssen zu locken versucht. »Agü, Agü, Agü …«

Ich riss Markwart den Briefumschlag aus der Hand. Etwa eine Sekunde später flog seine Faust in mein Gesicht. Wow, dachte ich. Tut nicht mal weh. Doch kaum war der erste Schock vorüber, spürte ich, wie meine Nase zu pochen begann. Ich hatte das Gefühl, sie könne jeden Moment platzen, so dick wurde die. Ausgerechnet jetzt bog Maike um die Ecke. Und was machte dieser Arsch von Markwart? Er hob mich vom Boden auf und tat so, als sei er mir zur Hilfe gekommen, als mich gerade so ein Typ verprügelt hatte. Ich war zu benebelt, um die Sache richtigzustellen. Hinzu kam, dass meine Nase plötzlich höllisch wehtat. Jedenfalls gab er Maike seinen Brief. Markwart der Held, hatte es wieder einmal geschafft. Maike gab mir ein Taschentuch und ich verschwand aus dem Fahrradkeller.

Die Sonne lachte mich aus. Ich fuhr hintenrum über die Felder. Keiner sollte mich in diesem erbärmlichen Zustand sehen. Aber selbst die kleinen Spatzen schienen sich über meine Monsternase zu amüsieren. An der Weidacher Steige stemmte ich mich in die Pedale und das Blut blubberte nur so aus meinen Nasenlöchern. Ich musste absteigen. Mein T-Shirt war total versaut. Der Schriftzug von Marillion mit Blut getränkt.

Zum Glück lag unser Haus am Waldrand. Man konnte über einen kleinen Weg direkt an den Schuppen heranfahren, ohne dass einen jemand bemerkte. Ich stellte mein Rad ab, nahm ein Stück Leintuch, das mein Vater normalerweise zum Putzen seiner Werkzeuge benutzte, aus der Werkbank und wischte das Blut weg. Dann hielt ich mein Gesicht unter den Wasserhahn. Das kalte Wasser betäubte die pulsierende Knolle. Der Spiegel zeigte ein Meer aus dunklen Sommersprossen, aus dem ein blaugrünes Stück Fleisch herausragte. Ich schwor Rache. Markwart würde büßen müssen. Dann bereitete ich mich auf den Moment vor, in dem ich unser Haus betrat und meine Mutter vor lauter Schreck das Essen fallen lassen würde. Ich atmete noch einmal tief durch und drehte den Schlüssel im Zylinder. Die Tür sprang auf und Micha, unsere kleine Mischlingshündin, begrüßte mich schwanzwedelnd. Wenn sie sich freute, wackelte ihr ganzer Körper. Sie war etwas zu dick, weil meine Mutter ihr nicht nur Streicheleinheiten, sondern auch jede Menge Essen gab. Jedenfalls war niemand da außer Micha. Es war seltsam still. Ich ging in die Küche. Dort standen zwei Töpfe auf dem Herd. Das Radio, das eigentlich den ganzen Tag vor sich hin plapperte, war stumm und Mamas Küchenschürze lag zusammengeknüllt neben der Spüle. »Mama«, rief ich erst zaghaft und dann immer lauter. Aufgeregt rannte ich durch das ganze Haus. Doch da war niemand. Es war wie ausgestorben. Ich ging in den Keller, aber auch dort konnte ich sie nicht finden. Dann klingelte das Telefon. Ich fuhr zusammen. Ich bin mir sicher, dass unser Telefon an diesem Tag anders geklingelt hat als sonst. Irgendwie schriller. Gemeiner. So, als wollte es mich warnen: »Wenn du jetzt drangehst, bekommst du eine schreckliche Nachricht.«

Ich stolperte die steile Holztreppe nach oben. Komischerweise bellte Micha. Sie stand vor dem grünen Telefon und bellte es an. Noch einmal das Klingeln. Micha bellte. Ich nahm den Hörer ab. Als hätte ich geahnt, was ich gleich erfahren würde, blieb ich stehen und setzte mich nicht wie gewöhnlich auf den alten Schuhschrank. Es dauerte ein, zwei Sekunden, nur Atem war zu hören, dann raschelte es und die Stimme meiner Mutter zitterte sich silbenweise durch die Leitung. »Fa-bi«, sagte sie, »Wil-helm.« Dann schluchzte sie.

»Was ist mit Opa?«, fragte ich ängstlich.

»Wilhelm ist …« Ein Rascheln und die Stimme meines Vaters war zu hören. »Fabi, hörst du?« sagte mein Vater ganz ruhig. »Opa ist tot.«

Ich weiß nicht mehr genau, was ich dann getan habe. Ob ich den Hörer fallen ließ oder ihn noch einige Minuten stumm in der Hand hielt. Ich weiß nur, dass mir plötzlich ungeheuer schlecht wurde. Mein Magen krampfte, und noch ehe ich auf die Idee kam, das Klo anzusteuern, kotzte ich den kompletten Flur voll. Micha winselte und ich kotzte. Mir wurde schwarz vor Augen und ich sank auf den Boden. Micha sah mich verzweifelt an. Wäre sie ein Mensch gewesen, hätte sie jetzt den Krankenwagen gerufen. Da lag ich nun auf dem Boden – in meiner eigenen lauwarmen Kotze und starrte an die Decke. Micha leckte die Tränen ab, die über meine Schläfen liefen. Kennt ihr die Sendung punk’d auf MTV? Dort werden Leute auf ganz üble Weise verarscht, nicht so harmlos wie bei Verstehen Sie Spaß, sondern so richtig heftig. Wie sehr wünschte ich mir, dass jetzt dieser kranke Typ durch die Tür kam, mich anlächelte und sagte: »You’re punked.« Aber er kam nicht. Niemand kam durch die Tür. Ich lag da auf dem Boden und keiner war da – außer Micha. Und Micha konnte nur winseln und mich ablecken. Ich wünschte mir, noch einmal durch die Haustür zu kommen. So wie immer von meiner Mutter empfangen zu werden. Was hätte ich dafür gegeben, das Schicksal ändern zu können. Ich hatte meinen Opa geliebt wie einen Vater – und jetzt war er weg. Nicht mehr da. Abberufen ins Nirgendwo. Ich scheiß auf all die Mitleidsbekundungen. Warum hat niemand gesagt, dass einen dieser Schmerz fast zerreißt? Dass man beinahe draufgeht?

Meine Mutter öffnete die Haustür. Ich lag noch immer auf dem Boden. Sie kniete sich zu mir herunter. Ich richtete mich auf und sie nahm mich in den Arm. Ich drückte mich ganz fest an sie und spürte, wie ihre Tränen auf meinen Hals tröpfelten. Ihr ganzer Körper bebte. Micha winselte und fing erneut zu bellen an. Nein, es klang anders, wie ein anklagendes Kläffen. Etwas leiser, als wollte auch sie ihren Schmerz loswerden. Opa würde nicht mehr mit ihr Gassi gehen.

Ich glaub, sie wusste das. Keine frischen Innereien mehr. Keine Ausflüge zum Uhlbergturm.

Mein Vater stürzte durch die Tür. Beinahe wäre er über Micha gestolpert. Unsanft stieß er sie zur Seite. Reflexartig stand meine Mutter auf und ich mit ihr. Mein Vater sagte, ich solle auf mein Zimmer gehen. Er nahm mich nicht in den Arm.

Das tat er eigentlich nie. Nur als ich vom Geräteschuppen einen fernsehreifen Abgang gemacht hatte und ohnmächtig auf dem Rasen lag, hatte er mich in den Armen gehalten, als ich die Augen öffnete. Die Fahrt ins Krankenhaus musste meine Mutter übernehmen.

Ich ging also auf mein Zimmer. Legte mich aufs Bett und starrte an die Decke. Wenig später klopfte es an der Tür. Meine Mutter kam herein. Sie hatte sich wieder gefangen und setzte sich auf die Bettkante.

»Opa hatte einen Herzinfarkt«, sagte sie ganz leise. »Es ging ganz schnell. Er musste nicht leiden.« Sie strich mir über den Kopf. Ich sagte nichts. Was hätte ich auch sagen sollen. Dass ich froh darüber war oder anderes überflüssiges Zeug? Manchmal ist es einfach besser, nichts zu sagen. Also nickte ich einfach nur und streichelte Micha, die sich an mich kuschelte.

Gedanken suchen sich manchmal seltsame Wege. Jedenfalls musste ich genau in diesem Moment an Nicklas Ludwig denken. Einen Klassenkameraden. Sein Vater war Herzchirurg. Spezialisiert auf die Entwicklung von Herzschrittmachern. Ich musste deshalb an ihn denken, weil sein Vater im Olgahospital in Stuttgart arbeitete und meinen Opa operiert hatte. Komischer Zufall, was? Dr. Ludwig hatte ihm ein ganz modernes Teil eingebaut. Auf jeden Fall erfuhr ich von Nicklas, dass es sein großartiger Vater war, der meinen Opa operiert hatte. Keine Frage. Nicklas war kein Angeber, aber auf seinen Vater ließ er nichts kommen. Vielleicht wäre ich genauso stolz darauf gewesen, einen Chefarzt zum Vater zu haben. Mein Vater trug keinen weißen Kittel, sondern einen ziemlich ramponierten Blaumann. Schichtarbeit bei Daimler in Sindelfingen. Ein sicherer Job. Ganz gut bezahlt, aber nicht unbedingt etwas, mit dem bei seinen Freunden angeben konnte.

»Dein Opa ist auf meiner Liste«, hatte mich Nicklas eines Morgens begrüßt. Da ich in den Sommerferien ab und zu bei ihm Zuhause rumhing, wusste ich sofort, was das bedeutete. Denn Nicklas hatte so ziemlich den außergewöhnlichsten Ferienjob, den ich kannte. Für seinen Vater aktualisierte er die Liste aller Patienten, die von ihm so ein Hightech-Teil eingepflanzt bekommen hatten. Es gab eine Spalte für Komplikationen und eine Spalte für irgendwelche technische Daten, die Nicklas von Aktenblättern abschrieb und es gab eine Spalte – eine ziemlich kleine – mit Kreuzen drin und einem Datum dahinter. Den Besitzern dieser Namen konnte man den Herzschrittmacher wieder ausbauen, denn sie waren tot.

Ich stellte mir vor, wie Nicklas in sechs Wochen vor dem edlen Glasschreibtisch seines Vaters sitzen, in die Tabelle ein Kreuz eintragen und das Datum dahinter schreiben würde. Mein Opa war nichts weiter als eine Zeile in einem Protokoll. Hatte Nicklas’ Vater vielleicht einen Fehler gemacht? Hatte der Herzschrittmacher versagt? Sollte ich auf einer Obduktion bestehen?

Meine Mutter verließ das Zimmer. Ich zog die Rollos runter. Die Sonne schien durch die Ritzen. Es wurde dunkel. Es wurde wieder hell. Und ich lag da. Im Halbschlaf. Schwarze Gedanken.

Deprimierende Gedanken.

Todesgedanken.

Zwei Tage später hatte ich immer noch Herzstechen. Ich war mir sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis es zu schlagen aufhörte.

Der Arzt gab mir eine Beruhigungsspritze. So ein Zeug, das einen das Gefühl gibt, die ganze Welt sei ein Trampolin. Das war genau derselbe Arzt, bei dem auch mein Opa in Behandlung gewesen war. Dr. Fratin hatte seinen Tod nicht vorhergesehen. Sonst hätte er mir die Spritze schon früher gegeben.

Der Friedhof lag jetzt hinter mir. Völlig automatisiert radelte ich weiter. Drei bis vier Kilo musste die Asche meines Opas wiegen. Der Rucksack hing mir bleischwer im Rücken. Ich stemmte mich in die Pedale und schaffte den Hügel, ohne abzusteigen. Kurz bevor er starb, war er auch schon ziemlich abgemagert gewesen. Fünfundvierzig Kilo, hatte meine Oma gesagt. Haut und Knochen.

Um drei Uhr morgens war niemand mehr unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die Kirchenglocken nachts abgeschaltet oder zumindest leiser gemacht werden. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, die Glocken in dieser Nacht gehört zu haben. Und das Läuten der Kirchenglocken konnte verdammt laut sein – besonders sonntags konnte es einen in den Wahnsinn treiben. Trotzdem gingen kaum Leute in die kleine Kirche. Auch ich nicht. Nicht meine Eltern. Nur Opa und Oma.

Der Fahrtwind flüsterte unverständliche Worte. Beileidsbekundungen. Vereinzelt blinzelten mir die Sterne zu. Verhalten war der Applaus der Blätter.

Jeder hätte das getan, antwortete ich einem nicht vorhandenen Reporter. Ich war nicht verrückt, durchgeknallt, abnormal oder pervers, sondern einfach nur besorgt. Besorgt um meinen Opa oder besser gesagt, um das, was noch von ihm übrig war. Denn so hatte er auf keinen Fall enden wollen. Auf einem Friedhof. Eingeäschert. Vierzig Zentimeter unter der Erde. Ohne Sonne. Ohne Tageslicht. Umgeben von Würmern und Maulwürfen. Mag komisch sein, dass ich mir darüber Gedanken machte, schließlich war er tot, pulverisiert. Nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ein Haufen lebloser Kohlenstoffverbindungen. Aber woher nehmt ihr die Gewissheit, dass da nicht doch noch etwas von ihm drinsteckte? Ein Teil seiner Seele. Ein Gedanke. Sein Geist? Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Deshalb wollte ich das tun, was er sich gewünscht hatte: ihm die Freiheit schenken. Nicht irgendwo, sondern auf einer Insel. Auf Sylt. Dort hatte er die schönsten Tage seines Lebens verbracht. Sich zum ersten Mal verliebt und diese Liebe nie wieder gesehen. Natürlich hätte ich die Aktion mit meinen Eltern oder zumindest mit meiner Oma absprechen sollen. Aber was hätte das gebracht? Nichts! Wer hört schon auf einen Fünfzehnjährigen? Niemand. Also musste ich die Sache eben alleine durchziehen. Jeder Mensch hat es verdient, dass sein letzter Wille respektiert wird. Meine starrköpfigen Eltern interessierte das nicht. Gut, er hatte es nicht aufgeschrieben. Ein Fehler. Mein Opa hätte sich seinen letzten Willen auf die Brust tätowieren lassen sollen: Ich will nicht unter die Erde. Verstreut meine Asche im Meer. Aber mir hatte er es doch gesagt. Und nicht nur einmal. Deshalb trug ich nun seine sterblichen Überreste auf meinem Rücken. Bestimmt schaute er mir jetzt von da oben zu und lachte. Dieses Wahnsinns-Lachen, das einen ansteckte. Wenn mein Opa lachte, vibrierte sein ganzer Körper. Er konnte brüllen vor Lachen, bis ihm die Tränen in die Augen stiegen und sein Atem wie ein mehrstimmiges Pfeiforchester klang. An den Augen erkennt man ein echtes Lachen, sagte er immer. Bei ihm hatten sich lauter kleine Fältchen in die dünne Haut gebrannt.

Ich war sein Lieblingsenkel gewesen, Dieter Hallervorden sein Lieblingskomiker und Gaisburger Marsch sein Lieblingsessen. Zugegeben: Das mit dem Lieblingsenkel war nicht allzu schwer gewesen, da ich der einzige war.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)