Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

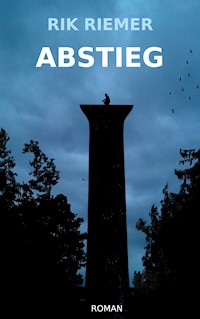

Ein Mann erwacht in einem Albtraum: Auf einem freistehenden, siebzehn Meter hohen Betonpfeiler, in abgeschiedener Gegend, bei lausigem Wetter und ohne jede Ahnung, wie er dort hingekommen ist. Hauptkommissar Tom Fenner soll das Verschwinden des Bürgermeisters einer Kleinstadt aufklären. Bei seinen Ermittlungen im Rathaus stößt er dabei auf Jahre zurückliegende Verbrechen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Familie

Inhaltsverzeichnis

Vor acht Jahren

Montag

Vor acht Jahren

Montag

Vor acht Jahren

Montag

Vor acht Jahren

Dienstag

Zwei Monate zuvor

Dienstag

Sechs Wochen zuvor

Dienstag

Vor acht Jahren

Mittwoch

Vor acht Jahren

Mittwoch

Donnerstag

Vor drei Wochen

Sonntag zuvor

Donnerstag

Der letzte Tag

Vor acht Jahren

Der Angriff kam schlagartig. Der Bär sprang hervor aus dem Dickicht zwischen den Bäumen und rammte Sobel mit ausgestreckten Vordertatzen seitlich an der Schulter. Sobel flog von seinem Treckingrad und landete unbeweglich wie ein Sandsack rücklings auf dem harten Waldweg. Perplex von der Attacke war sein einziger Gedanke:

Es gibt hier keine Bären.

Der Bär, den es hier nicht geben sollte, war im nächsten Augenblick über ihm.

Doch er biss nicht zu.

Er schlug auch nicht die Krallen seiner Tatzen in Sobels Körper. Erstarrt vor Schreck und Angst sah Sobel mit aufgerissenen Augen, wie der Bär einen großen, scharfkantigen Stein in der rechten Tatze hielt und damit weit zum Schlag ausholte.

Das machen Bären nicht, wunderte sich Sobel noch für einen letzten Moment. Die scharfe Kante des prismenförmigen Steins traf ihn mit immenser Wucht entlang der Kranznaht und spaltete seinen Schädel auf. Sobel starb in der Sekunde. Der Bär holte erneut zu einem Schlag aus, stoppte aber mitten in der Bewegung, als ob er sich auf etwas besonnen hätte. Er ließ die Tatze sinken und legte den Stein neben Sobels blutüberströmten Kopf. Mit der scharfen Kante nach oben. Der Bär packte die Leiche und drehte sie auf den Bauch, den Kopf zur Seite. Er platzierte den Stein so, dass die zerschmetterte Schädelhälfte passend neben der Kante des Steins lag. Mit beiden Tatzen bewegte er den Stein noch einige Male in Richtung des Weges hin und her, um ihn fester in den Boden zu drücken und wischte von allen Seiten etwas Staub dagegen. Es sah aus, als hätte der Stein schon länger dort gelegen und sei durch den Aufprall etwas verschoben worden. Anschließend ging der Bär vor dem leblosen Körper in die Hocke. Er packte dessen beide Hände und zog die Handballen auf dem steinigen Untergrund ein wenig nach vorne, mit dem Druck seines ganzen Körpergewichtes.

Sobel hatte recht gehabt, ein letztes Mal in seinem Leben. So etwas machen Bären nicht.

Der Bär richtete sich wieder auf und musterte sein Werk für einen langen Augenblick. Als wollte er prüfen, ob alles richtig an seinem Platz ist. Mit einem kurzen Kopfschütteln riss er sich von dem Anblick los, schaute hektisch nach rechts und links den Waldweg entlang, vergewisserte sich, dass es keine Zeugen für seine Tat gab. Er fasste noch schnell in das Gestrüpp, von dem aus er seinen Angriff gestartet hatte, holte daraus einen mächtigen Ast hervor, zerrte ihn bis weit über die Mitte des Weges und legte ihn mehrere Meter vor Sobels Füßen ab.

Danach verschwand der Bär wieder im Wald. Die ganze Aktion hatte knapp dreißig Sekunden gedauert.

Montag

Carsten Mitweiler lag nicht in seinem Bett. Zumindest fühlte es sich nicht an wie sein Bett. Viel zu hart. Und zu kalt. Soweit er das in seinem Zustand einschätzen konnte. Er kam nur ganz langsam zu sich, zäh wie nach dem Tiefenrausch einer schwer durchzechten Nacht. Dabei gab es so etwas nicht bei ihm, richtig durchzechte Nächte. Sein inneres Faultier verlangte danach, die warme Daunenbettdecke noch einmal über den Kopf zu ziehen und wieder einzuschlafen. Die rechte Hand tastete nach der Zudecke, fand aber nichts. Die linke Hand kam zur Hilfe, klopfte träge von Brust bis Becken alle Körperstellen ab. Keine Decke.

Was war hier los, fragte er sich, halb in der Realität, halb im Traum, halb im Dämmerschlaf. Drei Hälften. Das gab überhaupt keinen Sinn. Immerhin verschaffte diese Erkenntnis der ersten Hälfte etwas Raumgewinn in seinem ansonsten abgedunkelten Gehirn. Der schwerfällige Versuch seines Bewusstseins zu einem halbwegs geordneten Realitätseintritt wechselte sich noch einige Mal ab mit Phasen völliger Desorientierung. Dann aber galt sein erster halbwegs klarer und sofort alles dominierender Gedanke dem Termin mit dem Präsidenten der Bezirksregierung. Wie lange hatte er auf diesen Termin hingearbeitet. Und ausgerechnet jetzt diese schier unerträglichen Kopfschmerzen. Und diese Steifheit der Glieder. Egal, Hauptsache der Termin würde stattfinden. Mitweiler war ein Profi, der auch im angeschlagenen Zustand solche Situationen erfolgreich meistern konnte. Soweit zumindest seine Selbsteinschätzung. Seine Gesprächspartner teilten diese Ansicht eher selten. Mitweiler pflegte einen Hang zu langatmigen Ausführungen mit seltsam verdrillten Sätzen. Und gerade wenn er nicht auf der Höhe war, artete sein Geschwafel in kaum erträgliche Belanglosigkeit aus. Bei seinen Gegenübern führte das nicht selten zu einem Fluchtreflex und veranlasste sie zu halbherzigen Zugeständnissen, in der Hoffnung, dem Gespräch schnellstmöglich zu entkommen. Mitweiler verbuchte das jedes Mal stolz als Erfolg seines Verhandlungsgeschicks. Das würde er auch heute brauchen, wenn es darum ging, beim Bezirkspräsidenten seinen nächsten Karriereschritt voranzutreiben.

Immer noch von einem bleiernen Halbschlaf benommen und mit geschlossenen Augenlidern drehte er sich in den gewohnten Bewegungsablauf, um auf der rechten Seite aus dem Bett zu steigen. Zu seinem Glück mit weit weniger Elan als sonst.

Mitweiler riss die schlafverklebten Augen auf. Seine Nebennieren schütteten schlagartig Rekordmengen an Adrenalin aus. Sein Kleinhirn stemmte sich gerade noch rechtzeitig gegen die Alltagsmotorik des Aufstehens. Seine Arme erlahmten bevor er sich von seiner Unterlage abdrücken konnte und er fiel zurück in seine Liegeposition – wo ein zu Tode geschockter Mitweiler zu begreifen versuchte, was er da gerade wahrgenommen hatte. Keine der drei Hälften konnte einen hilfreichen Beitrag leisten.

*

Fenner war stinkig. Nicht die verdrießliche Grundlaune, mit der er an manchen Tagen seine Umwelt belastete. Nein, richtig stinkig. Seine persönliche Steigerung von angefressen.

Er hatte sich alles passend zurechtgelegt. Eine Woche gemütlich im Büro verbringen und Pläne für die Zeit danach machen. Das war auch dringend notwendig, denn er besaß, wenn er ehrlich zu sich war, noch gar keine Vorstellung dazu. Nach Stand der Dinge würde er kommenden Freitag gegen sechzehn Uhr das Büro verlassen und einen leeren Raum betreten – seine Pension. Fenner hatte sich einfach nie Gedanken darüber gemacht, was nach der Pensionierung kommen würde. Hatte die Zukunft hartnäckig ausgeblendet. Umso nachdrücklicher meinte er nun diese eine Woche Bedenkzeit zu benötigen. Doch ausgerechnet jetzt tänzelte sein Chef mit einer neuen Aufgabe heran. Fenner sollte sich um einen verschwundenen Mann kümmern. Einen Bürgermeister. Weil die Vermisstenabteilung überlastet und durch Krankheit ausgedünnt sei und er doch diese letzte Woche ohnehin nicht viel im Programm habe und man die Kollegen schließlich unterstützen müsse.

»Wann ist der Kerl denn verloren gegangen?«, wollte Fenner wissen, in der vagen Hoffnung, die Sache schieben zu können. Doch der Dezernatsleiter hielt sofort dagegen. Es seien zwar noch keine vierundzwanzig Stunden vergangen, die man üblicherweise bei erwachsenen Personen als Wartefrist ansetze. Aber es handele sich schließlich um einen Bürgermeister, mithin sei Präsenz vor Ort hilfreich, da möglicherweise öffentliches Interesse zu erwarten sei. Außerdem sei noch keineswegs klar, ob an der Sache wirklich etwas dran wäre, daher der Einsatz eines Teams nicht in Frage käme und er, Fenner, das gut alleine erledigen könne. Es kam noch einiges mehr an Überzeugungsgerede, bei dem Fenner aber schon nicht mehr zugehört hatte.

Krankschreiben. Das wäre klug gewesen. Einfach die Woche fehlen. Am Freitag spät nachmittags vorbeikommen, Dienstwaffe und Ausweis abgeben, irgendwelche Papiere unterschreiben, die ihn eh nicht interessierten, und ohne großes Theater verschwinden.

Hauptkommissar Fenner gehörte zum Kriminalfachdezernat Tötungsdelikte, gemeinhin bekannt als Mordkommission. Obwohl sich das Dezernat natürlich um jede Art von Tötungsdelikten kümmerte, auch um die nur beabsichtigten oder versuchten, und Mordkommissionen im eigentlichen Sinn immer nur bei Bedarf aufgestellt wurden. Er war seit mehr als fünfundzwanzig Jahren in diesem Dezernat und bekannt für seine oft eigenwillige Interpretation von sozialer Kompetenz. Dass in dieser Zeit keiner seiner Vorgesetzten eine weit-weg-von-hier Versetzung arrangiert hatte, lag alleine an Fenners erstaunlicher Aufklärungsquote. Die gab immer wieder Anlass für erfreuliche Pressekonferenzen, in denen sich karriereorientierte Dezernatsleiter und Staatsanwälte liebend gerne im Erfolg der Ermittlungen sonnten.

Der Bürgermeister einer Umlandgemeinde, keine dreiviertel Stunde Fahrzeit vom Präsidium entfernt und nach Fenners Einschätzung das genaue Kontrastprogramm zur quirligen Turbulenz der Metropole. Ausgerechnet. Er hielt die meisten dieser Dorfkönige ohnehin für komplett überflüssig. Sicher mochte es löbliche Ausnahmen geben. Aber ansonsten Händeschütteln, Blumensträuße überreichen, hochbetagten Senioren zu runden Geburtstagen gratulieren, auf möglichst vielen Fotos in der Lokalpresse den Strahlemann geben. Die eigentliche Arbeit macht im Hintergrund die Verwaltung. Das Rathaus funktioniert am besten, wenn sich der Bürgermeister nicht störend einmischt. Die wichtigen Entscheidungen fällt ohnehin der Gemeinderat. So stellte sich Fenner das jedenfalls vor. Diese repräsentativen Grüßonkel kosteten seiner Ansicht nach nur Geld. Und weil sie sich nicht selten mit einem oft unnötig pompösen Bauvorhaben verewigen wollten, kosteten sie den Steuerzahler meist richtig viel Geld. Kein Wunder, wenn die Gemeinden klamm waren. Bei solcher Verschwendung ihrer Mittel. Dergleichen grummelte Fenner in Gedanken vor sich hin auf seinem Weg vom Büro zur S-Bahn-Station. Er hatte keine Lust auf den morgendlichen Verkehrsstau. Hier und da aufblitzende Zweifel an der vernichtenden Einschätzung der Dorfkönige verpufften wirkungslos in seiner sauren Grundstimmung. Zumal die Fahrt hinaus aufs Land ging.

Für Fenner war das Land. Stadtleben hörte für ihn exakt dort auf, wo die städtische Bebauung abgelöst wurde von den langweilig monotonen Arealen der Reihenhäuser und Doppelhaushälften. Fenner war Stadtmensch, schon immer gewesen. Er besaß eine nette Wohnung, nur wenige U-Bahn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Kein durchgestyltes Loft, keine Dachterrasse, kein mondäner Altbau im Jugendstil, nichts was seine gutsituierten Kollegen in Fernsehkrimis meist zu bewohnen pflegten. Die Realität seiner Besoldungsstufe reichte für zweieinhalb Zimmer im zweiten Stock, durchaus geräumig und vorteilhaft geschnitten, Küche, Bad und mit einem netten Balkon auf einen ruhigen Innenhof. Das Viertel hatte nach einem Hype vor zwanzig Jahren wieder etwas zu seiner liebenswerten Gemütlichkeit zurückgefunden. Es war dadurch nicht billiger geworden. Nach der Sanierungswelle blieben die Miet- und Eigentumspreise auf hohem Niveau. Aber die Anzahl der Edelboutiquen, der Gourmettempel und der teuren Clubs war deutlich gesunken, die Karawane der affektierten Nervensägen in einen anderen Stadtteil gezogen. Fenner freute sich darüber. Ihm kam es vor, als ob das Viertel wieder frei durchatme, nachdem jahrelang dickleibige SUVs die schmalen Gassen verstopft hatten. Er war in diesem Viertel aufgewachsen, hatte immer hier gewohnt und verbrachte auch seine gesamte Freizeit hier. Mit Ausnahme vielleicht des einen oder anderen Besuchs in den Museen und Kinos der Innenstadt. Nichts, rein gar nichts aber zog ihn aufs Land und als die S-Bahn die Reihenhäuser hinter sich ließ und an nebligen Feldern vorbeifuhr, verfinsterte sich Fenners verdrießliche Laune noch um einige Graustufen.

*

Amtsleiter Raiser stand am Fenster seines etwas großzügig geratenen Büros im zweiten Stock des Rathauses und betrachtete geistesabwesend einen älteren Mann auf dem Gehweg der anderen Straßenseite. Es war an diesem trüben Oktobertag nur dieser eine Fußgänger zu sehen. Und der verhielt sich seltsam. Er schien keinen rechten Plan zu haben, ging ein Stück in die eine Richtung, drehte um, ging ein Stück in die andere Richtung, setze sich schließlich auf eine Bank, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und amtete tief durch.

Raiser sah ihm zu, war mit seinen Gedanken jedoch ganz woanders. Heute Morgen hatte ihn die Frau des Bürgermeisters angerufen und mit besorgter Stimme gefragt, ob ihr Gatte die Nacht vielleicht im Rathaus verbracht habe. Er sei nicht nach Hause gekommen und Anrufe auf seine Mobilnummer würden quittiert mit dem Hinweis, Teilnehmer nicht erreichbar. Raiser hatte keine Ahnung und konnte sich auch nur schwer vorstellen, dass der Bürgermeister im Rathaus übernachten würde. Andererseits hatte am Abend vorher die Freiwillige Feuerwehr ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert und dazu standesgemäß ein üppiges Gemeindefest veranstaltet. An das Feuerwehrhaus war ein großes Festzelt angeflanscht, um Platz für die vielen Gäste zu schaffen. Dem Bürgermeister gefiel es natürlich, das Fest zu eröffnen. Mit einer Lobrede auf die Feuerwehr und mit einem nicht zu kleinen Schwenk auf sich selbst und seine Wohltaten für die Feuerwehr und die Gemeinde insgesamt. Danach klapperte er die wichtigen Tische ab. Zum Pflichtprogramm eines Bürgermeisters gehören bei solch einer Gelegenheit die örtlichen Unternehmer, die alteingesessenen Landwirte und Grundbesitzer, die Parteifreunde, die Gemeinderäte, Kirchenvertreter und Sportfunktionäre. War es denkbar, dass er dabei etwas zu viel Alkohol erwischt und sich irgendwann in das nahegelegene Rathaus verzogen hatte. Die Frau des Bürgermeisters hatte bei der Feier gefehlt. Wie es hieß, wegen einer heftigen Erkältung. Raiser vermutete eher, weil sie dieser Art von selbstgefälligen Auftritten ihres Gatten nur ungern beiwohnte. Jedenfalls war sie nicht dabei gewesen und hatte ihren Mann somit nicht nach Hause begleiten können. Sollte er am Ende diese Freiheit ausgenützt und sich die Nacht anderweitig vergnügt haben? Schon vorstellbar, so wie er jedem weiblichen Po hinterherschaute, ungeachtet dessen Ausmaßen. Mit einem kurzen Kopfschütteln verdrängte Raiser diesen Gedanken, behielt ihn aber als vielleicht noch brauchbar in seinem Langzeitarchiv. Dann machte er sich auf die Suche.

Im Rathaus kamen nur zwei Möglichkeiten für eine Übernachtung in Frage. Eine Couch in dem ziemlich überdimensionierten Büro des Bürgermeisters sowie im Erdgeschoss ein kleiner Ruheraum mit einer plastikbezogenen Liege. Der fungierte bisher ausschließlich als Archiverweiterung und war entsprechend mit alten Aktenordnern vollgestopft. Kein gemütlicher Ort. Raiser ging zuerst in das Büro des Bürgermeisters und fand es leer, die Couch scheinbar unberührt, ohne Dunst von Alkohol und Schweiß. Auf dem Weg in das Erdgeschoss fragte er einige Angestellte, ob sie den Bürgermeister gesehen hätten. Niemand bejahte.

Der Ruheraum war abgeschlossen. Raiser glaubte nicht, dass sich der Bürgermeister darin eingeschlossen hätte. Doch er holte trotzdem den Schlüssel beim Empfang und sah nach. Auch hier hatte niemand die Nacht verbracht, was die Staubschicht auf dem Gestell der Liege eindeutig belegte.

Raiser begab sich zurück in sein Büro und wählte widerwillig die Privatnummer des Bürgermeisters. Er ahnte, was die Frau des Bürgermeisters von ihm wollte. Eine Vermisstenmeldung bei der Polizei. Raiser verspürte wenig Lust, sich bei der Polizei lächerlich zu machen. Er sah im Geiste schon den Beamten in der Inspektion genervt die Augen verdrehen und mit geschulter Ruhe in der Stimme darauf hinweisen, dass ein erwachsener Mann schon mal eine Nacht aus dem Blickfeld geraten könne und man sich gerade im eher ländlichen, erfreulich verbrechensarmen Raum deshalb keine nennenswerten Sorgen machen müsse. Aber es hieß, die Kontakte der Gattin des Bürgermeisters in verschiedene Wirtschaftsverbände seien gut geschnürt und deshalb rief Raiser sie an. Man weiß ja nie.

Es kam wie erwartet. Die inzwischen hörbar aufgelöste Frau Mitweiler drängte Raiser umgehend die Polizei einzuschalten. Sie selbst sei nervlich dazu nicht imstande. Er kapitulierte, beendete das Gespräch und wählte seufzend die Nummer der zuständigen Inspektion im Nachbarort. Er benannte sein Anliegen und wurde zu einem Beamten durchgestellt, der ihm mit geschult ruhiger Stimme erläuterte, dass er sich wegen einer Nacht keine großen Sorgen machen müsse, es sei denn, der Betreffende sei ein rechter Tollpatsch, was ja wohl hoffentlich nicht zuträfe. Aber man werde sich kümmern. Immerhin.

Es war jetzt bald zehn Uhr. Um diese Zeit trudelte der Bürgermeister normalerweise ein, verschanzte sich sofort mit einem Kaffee und einem Croissant in seinem Büro, unter dem Vorwand, sein Tageswerk vorzubereiten. Niemand im Rathaus glaubte daran und in Wirklichkeit las er auch nur gemütlich die Tageszeitung. Gegen halb elf warf er gewohnheitsgemäß die vollgekrümelte Zeitung in den Papierkorb und besuchte Raiser in seinem Büro, mit der täglichen gleichen Absicht, sich erläutern zu lassen, welche Aktivitäten tatsächlich für ihn anliegen würden. Viel war es für gewöhnlich nicht.

Um sich abzulenken, verließ Raiser sein Büro und ging zum Empfang, den Schlüssel für den Ruheraum zurückzubringen. Unterwegs sah er den älteren Mann, der zuvor so unschlüssig auf der Straße gestanden hatte, wie er nun die Informationstafel des Rathauses betrachtete.

Normalerweise ignorierte er Besucher des Rathauses. Lästige Bürger, die ihn in seinem Reich nur störten. Doch dieser hier hatte sein Interesse geweckt.

»Suchen Sie jemand?«, fragte ihn Raiser betont beiläufig und halb im Vorbeigehen.

»Den Bürgermeister«, kam die knappe Antwort.

»Der ist im Augenblick nicht im Hause.«

»Ich weiß.«

*

Auch einem abgebrühten Zeitgenossen würde es ziemlich erschreckend vorkommen, sich unvermittelt auf einem hohen Betonpfeiler wiederzufinden. Umso mehr, wenn dieser Pfeiler irgendwo einsam in der Landschaft steht. Der Zeitgenosse benötigte schon den gnädigen Schutz eines schwerfälligen Gemütes wollte er einer ausgewachsenen Panikattacke entgehen. Vor allem, wenn er nicht die geringste Ahnung hätte, wie zum Henker er da hingekommen ist. Mitweiler fehlte dieser Schutz. Er neigte grundsätzlich mehr zu nervösen, hektischen Reaktionen und war jetzt Panik pur. Der Körper wie gelähmt, der Geist in heillosem Durcheinander, alle Synapsen in Aufruhr, ausgelastet mit wilden Spekulationen und fruchtlosen Erklärungsversuchen.

Für einen unbeteiligten Beobachter aus gegebener Entfernung hätte es ausgesehen wie ein schlafender Mann auf einem seltsamen, durchaus riskant zu nennenden Ruheplatz. Ein Event-Junkie vielleicht. Oder eine Wette womöglich. Aber dummerweise gab es gerade keinen Beobachter, der auf den Pfeiler schauen und den vermeintlich Schlafenden auf seine Liegegewohnheiten hätte ansprechen können. So verblieb Mitweiler geraume Zeit in seiner Panikstarre, mit geschlossenen Augen, auf einen bloßen Albtraum hoffend. Beobachtet nur von einer Krähe, die sich auf einem nahen Baumwipfel niedergelassen hatte und deren anfänglich mäßiges Interesse mit jeder reglosen Sekunde auf dem Betonpfeiler anstieg.

Mitweiler stammte aus einer Juristenfamilie. Der Vater Richter, die Mutter Anwältin. Er selbst entschied sich in einer jugendlichen Absetzbewegung für Volkswirtschaft und landete zunächst am Schreibtisch einer Berufsgenossenschaft. Er war seit jeher gewohnt an ein Leben mit klaren Regeln. Das ganze Land war in allen Lebensbereichen geregelt wie kaum ein anderes auf der Welt. Damit fühlte sich Mitweiler wohl. Egal ob er Regeln nun beachtete oder verletzte. Hauptsache klare Orientierung. Mit surrealen Situationen konnte er nicht umgehen. Und was er gerade erlebt hatte, schien im höchsten Grade unwirklich. Daran änderte sich auch nichts, als Mitweiler wieder die Augen öffnete und den Oberkörper aufrichtete. Er saß tatsächlich und noch immer auf einem Betonpfeiler. Ganz real, keine Halluzination. Aber doch völlig unmöglich. Wie durch einen Traumschleier nahm Mitweiler die Szenerie wahr. Er wandte den Kopf nach rechts, dann nach links, nahm wie selbstverständlich Blickkontakt mit einer Krähe auf und meinte etwas wie Enttäuschung in ihren Augen zu lesen. Das reichte jetzt. Mitweiler entschloss sich, einfach von dem blöden Pfeiler zu springen und diesem dämlichen Traum ein Ende zu bereiten.

*

»Mordkommission?«

Im ersten Moment war Ärger in Raiser aufgestiegen, als dieser komische Typ ihm gesagt hatte, er wisse, dass der Bürgermeister nicht im Haus sei. Warum sucht der Trottel ihn dann hier? Raiser setzte gerade zu einer unwirschen Erwiderung an, als der komische Typ ihm seinen Ausweis vor die Nase hielt und sich als Hauptkommissar der Mordkommission vorstellte. Verblüfft wollte Raiser wissen:

»Ist Bürgermeister Mitweiler tot?«

»Das wissen wir nicht«, entgegnete Fenner knapp.

Mehr an Erklärung kam nicht von dem komischen Typ. Etwas verwirrt von der Situation drängelten sich in Raisers Kopf verschiedene Fragen. Ermordet? Warum? Wer? Oder Selbstmord? Ein ungeklärter Unfall? Ein professioneller Schnüffler in meinem Rathaus? Was bedeutet das für mich?

Raiser verspürte wenig Lust, sich weiter um diesen schrägen Polizisten zu kümmern. Er kam aber zu dem Schluss, dass ein freundlich gesinnter Schnüffler für ihn leichter zu handhaben sein würde, als ein missmutiger Schnüffler. In alles sollte der Kerl seine Nase hier nicht stecken. Also setzte er sein verbindlichstes Lächeln auf und stellte sich vor:

»Ich bin der Amtsleiter dieser Gemeinde, Raiser mein Name. Ich hatte mit der lokalen Inspektion gesprochen, weil unser Bürgermeister seit gestern abend verschwunden ist. Und nun kommt gleich die Mordkommission aus der Stadt?«

Die Sache mit der Mordkommission hätte Fenner ihm erklären können. Wie das allerdings beim Polizeipräsidium in der Stadt landen konnte, war ihm selbst schleierhaft.

Der eigentliche Anlass dafür lag einige Monate zurück, im Erwerb einer großen Feuerschale im örtlichen Baumarkt. Der stolze Besitzer nutzte noch am selben Tag den milden Sommerabend für ein großes, die ganze Schale ausfüllendes Feuer. Er kippte dabei einige Bier zu viel, ging redlich betrunken zu Bett und bekam nicht mit, wie die Glut seiner Schale die Hecke des Nachbarn auf sechs Meter Länge abfackelte. Da er beharrlich jede Schuld bestritt, entwickelte sich aus dem Heckenfeuer ein detailverliebt geführter Nachbarschaftskrieg, der schließlich eskalierte, als der Feuerschalenbesitzer montagmorgens aus dem Haus trat und seine Fassade aus naturbelassenem Lärchenholz mit ausgedehnten roten Farbspritzern verziert fand. Wutentbrannt war sein erster Impuls, zurück in sein Haus zu stürmen und, Sportschütze und Jäger der er war, aus seinem Waffenschrank ein Luftgewehr zu holen. Um damit dem Nachbarn die Farbattacke zu vergelten. Mit einem zerschossenen Fenster. Ein eher rational aufgelegter Teil seines Gehirns hielt ihn von dem Unterfangen ab, mit Hinweis auf die damit unweigerlich verbundenen Probleme bezüglich seines Jagd- und Waffenscheins. Ganz zu stoppen war er aber nicht. Zu groß die Rage. Statt der Waffe griff er sich aus der Umrandung seines Zierbeetes einige Marmorkiesel, Carrara Weiß, 60 mm, ideale Wurfgröße.

Guter Schütze, schlechter Werfer. Er verfehlte das Fenster, verpasste aber der Katze des Nachbarn eine klaffende Platzwunde am Kopf. Das tat ihm sofort ausgesprochen leid, da er eigentlich sehr tierlieb war. Wie das mit seiner Passion als Jäger harmonierte, darüber hatte er sich noch nie Gedanken gemacht. Er kam auch jetzt nicht dazu, weil der Besitzer der Katze auf ihn zustürmte, in der Hand den Marmorkiesel, in den Augen die unverkennbare Absicht, ihn dem Tierquäler über den Schädel zu ziehen. Sein extremer Wutpegel erklärte sich auch aus dem Umstand, dass er mit den Farbklecksen nichts zu tun hatte. Die stammten aus der Paintball Waffe eines Tags zuvor fristlos gekündigten Mitarbeiters aus dem Betrieb des Steinewerfers. Der Umsicht eines gleichermaßen aufmerksamen wie neugierigen Anwohners auf der anderen Straßenseite war es zu verdanken, dass eine Polizeistreife noch rechtzeitig eintraf, weiteren Schaden abzuwenden. Die Beamten beschlossen die explosive Situation zu entschärfen, indem sie die beiden Kontrahenten zur Protokollaufnahme in der Wache ablieferten.

Polizeihauptmeister Stiegler besaß allgemein anerkannt ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Nichts brachte ihn so schnell aus der Ruhe. Aber das hier schon. Zwei cholerische Streithähne, die sich mit Ausdrücken bewarfen, von denen jeder einzelne eine veritable Beleidigungsklage gerechtfertigt hätte. Dazwischen eine mit Sprühpflaster verklebte, kläglich jammernde Katze. Auf deren Anwesenheit als Beweisstück hatte ihr Besitzer bestanden. Als in dem Chaos auch noch der Amtsleiter der Nachbargemeinde anrief und etwas von einem vermissten Bürgermeister erzählte, zischte auch bei Stiegler das Überdruckventil. Ihm schwante, dass damit wahrscheinlich viel Arbeit und sicher ebenso viel Ärger verbunden sein würde. Was er gerade beides als Letztes gebrauchen konnte. Deshalb stellte er das Gespräch kurzerhand durch zur Vermisstenabteilung im Polizeipräsidium.

Von alledem hatte Fenner natürlich keine Ahnung. Ihm war dieser bullig untersetzte Amtsleiter in seinem beigen Sakko mit unmodisch breit geschnittenen Schultern vom ersten Augenblick an herzlich unsympathisch. Ein kantiges Gesicht mit tiefen Furchen, die von Wachsamkeit, Skepsis und Böswilligkeit gezogen schienen. Keine Falten der Fröhlichkeit. Als er dann noch dieses freudlose Lächeln aufsetzte, gänzlich in Kontrast zu dem taxierenden Blick aus seinen bernsteinfarbenen Habichtaugen, steckte Fenner ihn gedanklich erst einmal in seine Galerie grundsätzlich verdächtiger Personen. Sein Standardverfahren für Widerlinge. Auch deshalb blieb Fenner eine Antwort auf die Frage des Amtsleiters schuldig und erkundigte sich stattdessen:

»Ist der Bürgermeister – wie war noch der Name – schon früher einmal abhandengekommen?«

»Mitweiler ist der Name und nein, er ist meines Wissens bisher noch nie, wie Sie es nennen, abhandengekommen. Im Gegenteil.«

»Wie meinen Sie das?«

»Er kommt jeden Tag pünktlich ins Büro oder zu auswärtigen Terminen und falls er sich – ausnahmsweise – etwas verspätet, gibt er hier im Rathaus Bescheid. Da genügt schon eine Viertelstunde.«

Na ja, Hauptsache wichtigmachen, dachte sich Fenner und fragte:

»Wann haben Sie den Wich-, den Herrn Mitweiler denn das letzte Mal gesehen?«

»Gestern Abend. Es gab eine Feier zum hundertjährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Und dort war der Bürgermeister selbstverständlich anwesend.«

Damit schwand der letzte Funken Hoffnung bei Fenner, diese Woche noch für seine eigenen Belange nutzen zu können. Ein Feuerwehrfest. Gütiger Himmel. Das hieß wahrscheinlich hunderte potenzielle Zeugen, die den Bürgermeister zuletzt gesehen haben könnten. Denen möglicherweise etwas aufgefallen war. Wie der Wichtigmacher sich verhalten hatte, ob er betrunken war, mit wem er wann gesehen wurde, vielleicht gestritten, vielleicht geschäkert hatte. Und Fenner allein vor Ort. Auf dem Land. Wo er nicht hingehörte.

*

Zu einem Sprung reichte der kurzfristige Realitätszweifel dann doch nicht aus. Mitweiler war halb aufgestanden, als ihn ohne Vorwarnung ein kräftiger Schwindel überkam und ihn wieder zum Hinsetzen zwang. Sein Puls spielte verrückt, der Blutdruck färbte seinen Kopf in ein ungesundes Krebsrot. Einige Zeit starrte er fest auf den Betonboden, wartend bis sich das Schwindelgefühl in Kopf und Magen etwas beruhigte und das Pochen in den Ohren abklang. Erst danach blickte er ebenso starr wie verständnislos auf einen imaginären Punkt in der Landschaft – bis ihn wieder die Panik überkam. Wo befand er sich, was machte er hier, wie ist er hierhergekommen, was soll das Ganze? Ein schlechter Scherz und gleich kommen Burschenverein, Feuerwehr oder wer auch immer und holen ihn wieder ab. Das wäre ein mehr als übler Scherz und die Leute könnten was erleben. Alle würde er fertigmachen, und zwar richtig. Aber wenn doch kein Scherz, was dann? Wer steckt dahinter, wer hat ihn auf diesen Pfeiler gebracht? Wie ging das überhaupt und wie sollte er hier wieder herunter? Unmengen an Fragen und Gedanken brummten durch Mitweilers Hirn und standen sich gegenseitig im Weg. Schließlich besann er sich, trat gedanklich auf die Bremse, indem er langsam atmend bis zehn zählte und sich vornahm, einen Punkt nach dem anderen zu betrachten.

Punkt Nummer eins – wo war er eigentlich?

Er saß auf einem Betonpfeiler. Die ovale Deckplatte schätzte er auf drei Meter Länge und weniger als zwei Meter Breite. Ein zaghafter Blick zur Seite über den Rand der Plattform vermittelte ihm das unwohle Gefühl wie an der Kante eines zehn Meter Sprungturmes im Freibad. Er war nur einmal in seinem Leben auf so einem Turm gestanden. Ein jugendlicher Leichtsinn, der bei starker Rücklage mit einem schmerzhaften Aufprall von Gesäß und Schenkel auf gefühlt bretthartem Wasser endete. Aber zehn Meter Höhe hatten sich seitdem als feste Größe in seine Wahrnehmung eingeprägt. Und dieser Pfeiler ging darüber hinaus. Seiner Schätzung nach mindestens um die Hälfte. Ein Gefängnis der besonderen Art. Einzelzelle in luftiger Höhe.

Mitweiler ließ seinen Blick noch einmal über die Umgebung schweifen, diesmal ruhig und leidlich konzentriert. Er ignorierte die Krähe, die ihn immer noch fixierte und blickte in das schmale Tal, an dessen Flanke der Pfeiler stand.

Einem plötzlichen Impuls folgend, drehte er den Kopf wieder in Richtung der Krähe und klatschte so fest und laut er konnte in die Hände. Die Krähe schreckte von ihrem Baumwipfel auf und flog mit einem beleidigten Krächzen davon. Na, wenigstens das war erledigt, dachte Mitweiler und freute sich über das kleine bisschen Zufriedenheit, das ihm diese Aktion in seiner sonst so absurden Situation gegeben hatte.

Das Tal kam ihm nicht bekannt vor. Er war hier noch nie gewesen. Ohne den Pfeiler, auf dem er saß, hätte er keine Ahnung gehabt, wo er sich befand.

*

Fenner konnte sich nicht erinnern, jemals das Adjektiv feist in Verbindung mit einem Fisch gebracht zu haben. Jetzt kam es ihm unwillkürlich in den Sinn. Durch die offen stehende Tür des Büros stürmte ein wohlgenährter Anzugträger in den Raum und auf den Schreibtisch zu. Sein feistes Gesicht und sein dicklippiger Mund ließen Fenner unwillkürlich an einen Karpfen denken.

»Was machen Sie hier!«, bellte ihm das Karpfengesicht entgegen, ohne jede Begrüßung und, wie Fenner fand, für einen Fisch untypisch laut. Noch bevor er etwas erwidern konnte, griff der Typ über den Tisch und schlug mit Wucht den Aktenordner zu, in dem Fenner gerade geblättert hatte, auf der Suche nach Hinweisen zu den letzten Aktivitäten des Verschwundenen in diesem Büro. Er konnte gerade noch seine Hand aus dem zuklappenden Ordner zurückziehen.

»Das hier ist das Büro des Bürgermeisters und diese Unterlagen sind vertraulich. Da haben Sie nichts drin zu suchen. Wer sind Sie überhaupt?«, polterte das Karpfengesicht weiter, inzwischen weit über den Schreibtisch zu Fenner gebeugt, in unappetitlicher Reichweite seiner feuchten Aussprache.

Fenner mochte keine Karpfen. Seit dem ersten Karpfen blau zu Weihnachten in seiner Kindheit rangierten die im oberen Mittelfeld seiner Aversionsskala, gleichauf mit Typen, die im Schuhgeschäft barfuß die Schuhe probieren und Leuten, die im Supermarkt die Erdbeeren zwischen den Schälchen großflächig umschichten. Und ein bellender Karpfen im dunklen Anzug ohne Manieren landete im Ranking sofort auf einer Top-Platzierung.

»Das geht Sie nichts an«, kam Fenners entsprechend schroffe Antwort. Er packte den Leitz-Ordner, drehte sich mit dem ledernen Bürostuhl zur Seite, klappte den Ordner wieder auf und blätterte darin weiter. Den Fisch ignorierte er geflissentlich. Was ihm nicht leichtfiel, denn im Augenwinkel bemerkte er, wie dem Mann der Kopf dunkel anschwoll. Das sah bei ihm wirklich ulkig aus und Fenner hatte alle Mühe, nur innerlich zu schmunzeln und nicht laut loszuprusten. Als der rote Kopf mit dem Fischmaul dann ein »Verlassen Sie sofort das Büro oder« brüllte, legte Fenner ihm seinen Ausweis auf den Tisch und ergänzte in bissiger Ruhe »oder Sie holen die Polizei. Ich weiß. Und wer sind Sie jetzt bitte?«

»Polizei? Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister«, stotterte der sichtlich verdatterte Mann mit dem immer noch gefährlich dunklen Schädel. Ein Schein der Fröhlichkeit erhellte Fenners Gesicht, verblasste aber sofort wieder, als der Rotkopf ergänzte »also, der Bürgermeister der Nachbargemeinde. Otto Leider mein Name. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie von der Polizei sind. Ist etwas passiert?«

Fragen stelle ich, dachte Fenner und fragte »Aus welchem Grund sind Sie hier?«

»Ich habe jetzt gleich eine Verabredung mit Bürgermeister Mitweiler. Wo steckt der eigentlich?«

Er fragte schon wieder. Fenner mochte keine Karpfen, die Fragen stellen.

»Wann haben Sie den Mitweiler zuletzt gesehen?«

»Gestern, zunächst bei einer Sitzung des Bauausschusses. Es ging um ein Bauprojekt, das beide Gemeinden betrifft. Deshalb war ich mit anwesend. Ja, und dann nochmal am Abend bei dem Feuerwehrfest. Bürgermeister Mitweiler hatte mich dazu eingeladen. Aber jetzt möchte ich sofort wissen, was eigentlich los ist.«

Den letzten Satz stieß er sichtlich ungehalten aus, im Kasernenton. Was Fenner wieder absichtlich ignorierte.

»Welchen Eindruck machte Mitweiler auf Sie? Zeigte er sich verändert, war er besorgt, bedrückt? Benahm er sich ungewöhnlich? War er betrunken?«

Statt darauf zu antworten, fragte Leider »Was ist mit Mitweiler los?«, und betonte dabei energisch jede einzelne Silbe.

Nun gut, fand Fenner, der Fisch hat lange genug gezappelt. Auf die Methode kommen wir ohnehin nicht weiter.

»Leider kann ich dazu wenig sagen, Herr Leider«, antwortete Fenner, stockte kurz über den doppelten Leider und fuhr in erzwungener Ernsthaftigkeit fort: »Ihr Kollege ist seit gestern Abend verschwunden, also besser gesagt, er hat sich weder zu Hause noch hier im Büro eingefunden.«

»Und dafür kommt gleich die Kriminalpolizei vor Ort. Weil ein Mann mal eine Nacht unentschuldigt seinem Zuhause fernbleibt. Das nenne ich aber aufmerksam.«

»Tja, so sind wir Guten nun mal«, seufzte Fenner halblaut als Antwort und überging den spöttischen Unterton in Leiders letzten Bemerkung.

»Zurück zu gestern. Wie lange sind Sie auf dem Fest geblieben?«

»Es war noch nicht spät, so gegen viertel vor zehn.«

»Haben Sie Mitweiler da noch gesehen, haben Sie sich von ihm verabschiedet?«

»Nur von fern. Er war gerade bei einem Tisch am anderen Ende des Festzeltes aufgestanden und wollte wohl einen anderen Tisch besuchen. Na ja, ein Bürgermeister muss sich ja bei solchen Gelegenheiten überall blicken lassen und ein paar Worte wechseln. Sie wissen schon. Er hat mich jedenfalls gesehen, wir haben uns kurz zugewunken und ich bin gegangen.«

»Erinnern Sie sich, wer alles an dem Tisch saß, den er gerade verlassen hatte?«

»Natürlich nicht an alle. An so einer Garnitur sitzen ja schnell zehn Leute. Aber einige Unternehmer hier aus der Gemeinde waren dabei.«

Fenner bat ihn, die Namen aufzuschreiben und schob ihm dazu ein Blatt Papier über den Tisch, das er schnell neben sich aus dem Zufuhrschacht eines Laserdruckers gezogen hatte. Leider kritzelte sichtlich widerwillig drei Namen darauf.

»An welchen Tisch sich Mitweiler danach begeben hat, haben Sie dann wohl nicht mehr gesehen?«

»Nein. Fragen Sie am besten die hier«, erwiderte Leider und stupste seinen Zeigefinger auf das Blatt mit den Namen.

»Als Mitweiler Ihnen zuwinkte, wirkte er da standfest oder eher wacklig auf den Beinen?«

»Standfest – aber finden Sie nicht, dass es für diese ganze Fragerei noch ein wenig zu früh ist. Ein erwachsener Mann ist gerade mal eine Nacht weg.«

Fenner musste ihm innerlich beipflichten. Aber recht geben ging natürlich auch nicht.

»Den polizeilichen Teil der Geschichte müssen Sie schon uns überlassen«, brummte er und schob die Frage nach, ob der Herr Bürgermeister Leider denn nach dem Verlassen des Feuerwehrfestes direkt nach Hause gegangen sei.

Der Fischkopf verdunkelte sich wieder bedrohlich und schnaubte los, ob er hier ein Alibi brauche und was diese Frage solle.

Nichts, amüsierte sich Fenner, aber verkneifen hatte er sich die Frage auch nicht können. Bevor er etwas erwidern konnte, tauchte Amtsleiter Raiser in der Bürotür auf und begrüßte den Bürgermeister der Nachbargemeinde überschwänglich mit einer ausnehmenden Freundlichkeit, die er bei diesem Unsympath nie für möglich gehalten hätte. Wenn es denn wichtig für die Karriere ist, spöttelte Fenner im Geiste. Er hatte in seinem Berufsleben schon viele Braunnasen gesehen, die bei ihrem unbedingten Weg nach oben auf der eigenen Schleimspur ausgerutscht waren. Und dieser Raiser schien ihm ein passender Kandidat dafür zu sein.

Bürgermeister Leider nutzte die Gelegenheit, gemeinsam mit Raiser grußlos das Büro zu verlassen. Fenner sah ihm nach, wie er mit wütenden Schritten aus dem Büro stampfte, soweit sein watschelnder Entengang mit auffällig nach außen gedrehten Füßen ein Stampfen zuließ.

»Komischer Kerl«, murmelte er leise vor sich hin, »hoffentlich sind die hier nicht alle so.«

Immerhin hatte ihm das Gespräch eine zeitliche Einordnung gegeben, wann der Vermisste noch in passablen Zustand gesehen wurde und er hatte ein paar Namen, die er dazu befragen konnte.

Allerdings mit diesem Pärchen, Leider und Raiser, da war er noch nicht durch. Unwillkürlich musste er an die beiden zwielichtigen Gestalten aus dem Disney Klassiker Pinocchio denken, den Fuchs und den Kater. Und erfahrene Ermittler vertrauen solchen Intuitionen.

Vor acht Jahren

Er schwitzte aus jeder Pore seines Körpers, stank wie ein Büffel. Fand er jedenfalls. Er war gut einen halben Kilometer durch den Wald gerannt. Ein gehetzter Sprint im Zickzack über unebenen Waldboden mit Sprüngen über Wurzeln und mit tiefem Bücken unter Ästen hindurch. Das hätte ihn unter normalen Umständen schon an den Rand seiner Konditionsgrenze gebracht. In einem Bärenkostüm allemal. Und in diesem besonderen Bärenkostüm blieb ihm schon nach zweihundert Metern die Luft weg.

Doch die Unmengen Adrenalin hatten ihn vorangetrieben. Mord. Einen Menschen erschlagen. Geplant und heimtückisch. Mit dem niederen Beweggrund der persönlichen Karriere. Jeder Richter würde ihn ohne Zögern sofort zu lebenslänglich verurteilen, wahrscheinlich noch mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Er lehnte sich an einen Baum, nahm den Bärenkopf ab, schnappte nach frischer Luft und musste unwillkürlich dabei grinsen. Sollten sie ihn doch erst einmal bekommen. Sofern sie überhaupt einen Mord feststellten.

Er bückte sich zu einem umgekippten Baumstamm und zog einen großen Treckingrucksack unter ihm heraus, den er zuvor dort deponiert hatte. Dann schälte er sich aus dem Kostüm, nahm eine Outdoorjacke und ein Baseball-Cap aus dem Rucksack und stopfte stattdessen den Bären hinein. Mit tief in die Stirn gezogenem Cap und, trotz rasselnder Atmung, zügigem Schritt machte er sich auf den Weg zu seinem Wagen, den er am nördlichen Ende des Forstes geparkt hatte, etwa drei Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt. Noch kurz bevor er seinen schwarzen BMW erreichte, hörte er in der Ferne ein Martinshorn.

Seit ihrer Frühverrentung vor sieben Jahren machte Luise Heinzler jeden Morgen einen Waldspaziergang, eisern bei jedem Wetter, immer denselben Weg. Noch nie in all den Jahren waren ihr oder ihrem geliebten Rauhaardackel außergewöhnliche oder gar beängstigende Dinge begegnet. Den größten Aufreger hatte der Dackel zu bewältigen, als einmal ein Fuchs wenige Meter vor ihnen den Weg kreuzte, kurz verharrte, den verdutzen Dackel mit starrem Blick fixierte und dann sogleich wieder im Unterholz des Waldes abtauchte. Kaum war er verschwunden, jagte der Dackel ihm ein wütendes Gebell hinterher, tobte an der Leine herum und brauchte mehrere Minuten, bis er sich wieder beruhigte.

Diesmal blieb er ruhig. Dafür geriet Luise Heinzler in helle Aufregung. Als sie um die Wegbiegung kam, sah sie sofort in gut hundert Metern Entfernung die Silhouette auf dem Boden liegen. Im ersten Augenblick zögerte sie, erkannte dann das Fahrrad und eilte entschlossen mit immer schnelleren Schritten zu dem vermeintlichen Unfallopfer, gezogen vom neugierig an der Leine zerrenden Dackel.

Der Anblick des toten Sobel, seines zertrümmerten Schädels und der großen Blutlache versetzen ihr einen Schock. Nicht so dem Dackel, der sich sofort daran machte, alles zu beschnüffeln und an dem blutverschmierten Stein neben dem Toten zu lecken. Erst da löste sich Luise Heinzler aus ihrer Starre und riss den Hund von der Leiche weg. Sie fingerte ihr altes Klapphandy aus der Jackentasche, wählte den Notruf, benötigte drei Anläufe, bis ihre Stimme weder hochfrequent piepste noch unverständlich krächzte, schaffte es schließlich dem Polizisten am anderen Ende der Leitung den Grund ihres Anrufes und ihren Standort zu vermitteln, versprach halbherzig am Unfallort zu warten und setzte sich dann fassungslos an den Wegrand. In ehrfürchtigen zehn Metern Abstand und ohne Blickkontakt zu ihrem alten Bürgermeister.

Polizeimeister Stiegler betrachtete die Szenerie lange und nachdenklich. Er stellte sich vor, wie der Bürgermeister mit seinem Rad durch den Wald fuhr, in Gedanken noch immer mit seiner verlorenen Wahl beschäftigt, deshalb unachtsam. Vielleicht gerade deshalb auch wütend in die Pedale tretend. Aggressionsstau abbauen. Also ziemlich schnell und gedankenversunken unterwegs. Keine empfehlenswerte Kombination. Er übersieht den Ast auf dem Weg, stürzt darüber, schlägt mit dem Kopf unglücklich auf dem scharfkantigen Stein auf. Exitus. Leicht möglich. Stiegler fuhr selber so gut wie nie mit dem Fahrrad. Genaugenommen die letzten zwanzig Jahre gar nicht. Es fiel ihm daher entsprechend schwer, die Wirkung des Astes bei einer Kollision einzuschätzen.

»Kann so ein Ast einen derartigen Sturz verursacht haben?«

Die Frage galt seiner jungen Kollegin, Nadine Keller, die das aber weder bestätigen noch verneinen wollte. Es war ihr erster Einsatz mit einer Leiche und sie kämpfte noch damit, den Anblick von Sobels zerschmettertem Schädel zu verdauen.

»Keine Ahnung, frag die Radler«, kam die unkonzentrierte Antwort.

Kurz nach dem Eintreffen der Polizeistreife waren zwei Radfahrer den Weg entlanggekommen. Die Polizistin hatte sie aufgefordert, entweder umzukehren oder zu warten, bis der Weg wieder freigegeben ist. Die Radfahrer hatten kurz entschlossen ihrer Neugier nachgegeben und sich zu Luise Heinzler gesellt.

Ein Paar mit teuer aussehenden Mountainbikes, Helmen, Trikots, Sportbrillen und diesen immer sehr unvorteilhaften kurzen Radlerhosen. Angesichts der Ausrüstung und des Outfits unterstellte Stiegler eine gewisse Sachkompetenz und winkte die beiden zu sich heran. Die Radler zögerten zunächst, folgten dann aber der Auforderung, legten ihre Bikes an den Wegrand und kamen mit respektvollen Schritten näher. Stiegler ging Ihnen entgegen, um ausreichend Distanz zum Unfallort zu bewahren.

»Sie kennen sich doch aus. Was halten Sie davon? Wenn man gegen so einen Ast wie diesen hier fährt, kann man derart kopfüber vom Rad geschleudert werden?«

Auf seine Expertise angesprochen straffte der Radfahrer, ein Management Consultant, merklich seine Haltung, nahm die Hand zur Denkerpose ans Kinn, taxierte den Ast und referierte das Offensichtliche.

»Dieser Ast dürfte geschätzt um die fünfzehn Zentimeter Durchmesser haben. Er ist knorrig, verbogen, hat Reste von Seitenästen, rollt also bei einer Kollision sehr wahrscheinlich nicht weg. Die Reifen des Treckingrades wiederum …«

Weiter kam er nicht.

»Ja, natürlich kann man da drüber fliegen«, kürzte seine Begleiterin die Sache ab.

Der Radfahrer quittierte diesen Affront mit einem missbilligenden Blick.

»Aber der Ast ist ja nicht zu übersehen. Da fährt man doch dran vorbei«, warf Stiegler ein.

»Tunnelblick«, ergriff der Consultant eilig wieder das Wort, »ausgelöst zum Beispiel durch geistige Fokussierung auf ein beherrschendes Thema, Reduktion der Sinneswahrnehmungen. Oder eine Ablenkung kurz zuvor, ein Tier am Wegrand, Blick zur Seite und zack, Aufprall. Nicht auszuschließen wäre aber auch Absicht, ein gewollter Sturz.«

Doch den schloss Stiegler aus. Der einzig denkbare Grund dafür wäre Selbstmord. Doch wer wirklich zum Suizid entschlossen ist, wählt eine Methode mit höherer Erfolgsaussicht. Mit dem Rad über einen Ast stürzen, das kann auch mit ein paar blauen Flecken oder Prellungen enden. Und wer lediglich Aufmerksamkeit erreichen will, den Suizidversuch als Hilfeschrei unternimmt, der macht dies an einem Ort, an dem er auch sicher rechtzeitig gefunden wird. Außerdem wählt er eine Methode, die nicht das Risiko einer Schädelverletzung birgt, die ihn möglicherweise zum Pflegefall oder Komapatienten macht. Stiegler mochte solche Vereinfachungen. Zwei Schubladen für das komplexe Phänomen Selbsttötung, das reichte ihm völlig aus.

Er bedankte sich bei den Radfahrern und schickte sie wieder zu Frau Heinzler. Für ihn schien die Sache klar. Zwar hatte ihn kurz die Frage beschäftigt, was der Ast hier mitten auf dem Weg zu suchen hatte. Er hakte das aber ab als Nachlässigkeit von Waldarbeitern, Resultat von jugendlichem Übermut oder sonst etwas in der Art. Denkbare Möglichkeiten gab es viele. Ein gezielter Anschlag auf eine bestimmte Person war nicht darunter.

»Es sieht alles eindeutig nach einem selbstverschuldeten Unfall aus. Es gibt keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Zeugin, Frau Heinzler, hat niemanden gesehen. Wir sperren jetzt den Weg zu beiden Seiten ab, dokumentieren alles haarklein mit Fotos, warten auf den Arzt, informieren den Bestatter und fragen bei der Kripo, ob die sich das noch anschauen wollen. Den Stein packen wir zur Sicherheit mal ein.«

»Und den Ast?«

Ohne eine Antwort auf die scherzhaft gemeinte Frage abzuwarten, ging Wachtmeisterin Keller zum Polizeiwagen, das nötige Equipment aus dem Kofferraum holen. Stiegler murmelte etwas von »wenn du Brennholz brauchst« und betrachtete indessen den toten Sobel. Er schob seine Uniformmütze in den Nacken, kratzte sich nachdenklich an der Stirn und fragte sich, mit welcher Absperrung er die Ameisen und Fliegen von Sobels Kopf fernhalten sollte.

»Bring noch eine Notfalldecke mit«, rief er Keller hinterher.

*

Am Wagen angekommen horchte er auf die Sirene. Sie klang jetzt näher, aber gedämpfter. Die Polizei war scheinbar schon im Wald und jeden Augenblick beim Tatort. In plötzlicher Hektik warf er seinen Rucksack in den Kofferraum, knallte die Haube zu, sprang in den Wagen und fuhr mit Vollgas los, so dass die Hinterräder meterweit Steine und Erde spritzten.

»Idiot«, mahnte er sich im nächsten Augenblick selbst, nahm das Gas raus, schnallte sich ordnungsgemäß an und fuhr gemächlich unauffällig aus dem Waldweg auf die Landstraße.

Sein Plan war gewesen, den Bären noch irgendwo im Wald zu beerdigen. Dafür hatte er extra einen Spaten in den Kofferraum gepackt. Wobei es schade gewesen wäre. Das Bärenkostüm stammte aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Es war liebevoll gestaltet und noch nicht aus Polyester oder sonstigem Plastikzeug. Reine Wolle. Ein richtiges Sammlerstück. Obwohl sich die bisher gute Zustandsnote beim Lauf durch den Wald sichtlich verschlechtert hatte.

Es war ihm nur ein Wochenende Zeit geblieben, die Tat zu planen. Als er schließlich den Plan hatte, gab es nur eine Möglichkeit, ein passendes Kostüm zu besorgen. Ein Besuch bei seinen Eltern. Er überraschte sie an ihrem dreihundert Kilometer entfernten Wohnort, trank Kaffee, aß Kuchen, hörte sich die immer gleich langweiligen alten Neuigkeiten aus dem Ort an. In einer unbeobachteten Pause, die Eltern bereiteten in der Küche das Abendessen vor, holte er das Bärenkostüm aus dem Keller und packte es in seinen Wagen. Sein Vater hatte es als junger Mann gebraucht gekauft und im Fasching einige Male getragen. Doch die Hitzeentwicklung in dem Kostüm ließ in sehr bald zu luftigeren Verkleidungen greifen und der Bär landete für Jahrzehnte in einem Kleiderschrank im Keller.

Er hätte es zur Not auch ohne Verkleidung gemacht. Auf die Gefahr hin, von einem zufälligen Zeugen gesehen und vielleicht sogar erkannt zu werden. Wie er dann reagiert hätte, wollte er sich nicht ausmalen. Genau davor sollte ihn das Kostüm bewahren. Solange ihn niemand fasste, war seine Identität damit geschützt. Und seinem Kalkül nach würde es kaum ein Zeuge wagen, einem ausgewachsenen Bären im Wald hinterherzuhetzen. Außer einem bewaffneten und übermotivierten Jäger vielleicht. Aber das erschien ihm äußerst unwahrscheinlich. Und ein gewisses Restrisiko ließ sich bei Kapitalverbrechen wohl nie ausschließen.

Das unerwartet schnelle Auftauchen der Polizei hatte ihm den Plan mit dem Vergraben des Bären vermasselt. Vielleicht gut so. Jetzt, nachdem Stresshormone und Adrenalinpegel wieder auf Standardniveau lagen, sah er die Dinge gelassen. Alles war perfekt gelaufen. Er war sich sicher, dass es keine Zeugen gab, die einen Bären bei der Tat gesehen haben. Also konnte er das Kostüm erst einmal behalten. Wer weiß, für welche Gelegenheit es noch einmal zu gebrauchen wäre.

Er würde nun entspannt nach Hause fahren, schnell den Schweißgeruch abduschen, danach zu Fuß zur Arbeit gehen und durch einen Seiteneingang möglichst ungesehen in das Gebäude gelangen. Niemand würde später sagen können, ab wann genau er im Büro gewesen ist.

Montag

Fenner verspürte an diesem Tag herzlich wenig Lust, sich einem Interview mit der Gattin des Bürgermeisters auszusetzen. Natürlich konnte der Grund für sein Verschwinden im privaten Umfeld angesiedelt sein und absolut nichts mit dem Job als Bürgermeister zu tun haben. Von daher musste die Befragung der Ehefrau auf jeden Fall stattfinden. Aber Fenners Kopfkino spulte unaufgefordert eine Slideshow ab mit Opferangehörigen aus seinen fünfundzwanzig Jahren Mordkommission. Bilder von verzweifelten, geschockten, in Tränen aufgelösten, betrunkenen oder wütenden Menschen. Nicht selten alles gleichzeitig in einem einzigen Ausbruch.

Er beschloss, die Gattin auf den nächsten Vormittag zu verschieben.

Sein Smartphone vibrierte.

»Wie sieht es aus?«, meldete sich Kriminaldirektor Clemens Wolter, Fenners Vorgesetzter.

»Ist der Bürgermeister wieder aufgetaucht oder haben wir einen Fall?«

»Nein, er ist immer noch verschwunden. Ob das einen Fall ergibt, muss man abwarten. Sollte er sich hier wieder materialisieren, gebe ich Ihnen sofort Bescheid.«

»Wie geht es seiner Frau?«

Hatte er das gerochen? Fenner verzog genervt die Augenbrauen.

»Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen, mache ich morgen Vormittag.«

Mit einem Nachdruck in der Stimme, der fast physisch am Smartphone spürbar schien, gab Wolter die strikte Anweisung, dass Fenner sich auf der Stelle um die Gattin des Bürgermeisters zu kümmern habe.

»Ich möchte unter keinen Umständen den Eindruck entstehen lassen, dass sich die Polizei nicht umgehend, ernsthaft und intensiv der Sache annimmt. Dem Geburtsnamen der Dame nach könnte es Beziehungen in die oberen Verwaltungsebenen geben. Wenn sie das Gefühl bekommt, wir würden hier nur lasch agieren, kommt sie am Ende auf die Idee, sich dort zu beschweren oder auch mit der Presse zu reden. Beides können wir jetzt nicht brauchen.«

Wir ist gut. Kannst du nicht brauchen. Und was, wenn ich das nicht mache. Schickst du mich dann etwa in Frühpension, überlegte Fenner, antwortete aber nach einem unterdrückten Seufzer mit einem kurzen »Geht klar, melde mich dann« und beendete die Verbindung, bevor Kriminaldirektor Wolter sich weiter in seine Arbeit einmischen konnte.

Fenner amüsierte sich darüber, wie Wolter solche Situationen sofort darauf abklopfte, ob möglicherweise einflussreiche Kreise tangiert sein könnten. Doch hinsichtlich der Presse musste er ihm recht geben. Das wäre zu diesem Zeitpunkt noch zu früh und wenig hilfreich. Was mögliche Querschläger aus dem Bekanntenkreis der Dame anbelangte, machte sich Fenner hingegen keinen Kopf. Das hätte ihn auch ohne seine anstehende Pensionierung nicht gestört. Jetzt war es ihm völlig einerlei. Anders Kriminaldirektor Wolter. Der Mann war zweiundvierzig und mit aller Kraft auf dem Karrierepfad. Ermittlungserfolge seines Referats, Medienpräsenz, politisches Geschick im Umgang mit den höheren Ebenen und das richtige Parteibuch – damit lässt es sich gut aufsteigen. Fenner mochte seinen Vorgesetzten nicht besonders, attestierte ihm aber hohe Kompetenz und Fleiß. Auch deshalb unterließ er abfällige Bemerkungen hinter seinem Rücken, die andere Kollegen gerne mal machten. Sie nannten ihn den Überflieger, immer mit Anspielung auf seine weit abstehenden Ohren. Fenner konnte sich gut vorstellen, wie oft der hoch aufgeschossene, schlaksige Wolter mit seinem schmalen Geiergesicht und den Segelohren schlechten Witzen ausgesetzt gewesen sein mochte. Vielleicht hatte gerade das aber auch seinen Ehrgeiz und seine Zielstrebigkeit befeuert.

Zwanzig Minuten dauerte der Spaziergang vom Rathaus im Zentrum der Gemeinde zum Domizil des Bürgermeisters, einem Einfamilienhaus mit Blick auf die umliegenden Felder. Zwanzig Minuten, die Fenners Abneigung gegen das Land verfestigten. Zu viel Holz an den Häusern, zu viel Idylle in den Gärten. Zugegeben, es gab wirklich bessere Luft wie in der Großstadt und deutlich weniger Lärm. Für das Ohr des Stadtmenschen eigentlich gar keinen, bestenfalls Geräusche. Aber Fenner wollte diese Vorteile nicht gelten lassen. Wenn samstags die Rasenmäher losbrüllen und rundum die Felder in Gülle versinken, dann ist es mit Ruhe und guter Luft hier auch vorbei. Solchermaßen der positiven Eindrücke erwehrt und mit seinen Vorurteilen im Reinen schlenderte Fenner mit einem zufriedenen Lächeln zum Haus des Bürgermeisters.

*

Seit der Geschichte mit der Hecke ging Armin Kraner noch öfter als bisher auf die Jagd. Die dauernden Reibereien mit seinem Nachbarn zerrten an seinen Nerven, weshalb er den Ausgleich in der Ruhe der freien Natur mehr denn je benötigte. Gut, ruhig war es nur solange, bis er zum Schuss kam und die Natur in helle Aufregung versetzte. Doch das stille Ansitzen zuvor befreite seinen Geist zeitweilig von dem Stress in seinem Unternehmen und natürlich von dem Kriegszustand mit seinem Nachbarn.

Warum der Kerl wegen diesem bisschen Grünzeug auch so ein Aufhebens machte. Eine Kleinigkeit, den verbrannten Bereich der Hecke zu ersetzen. Kraner hätte sich auch bereitgefunden, die Kosten zu übernehmen, wäre der Choleriker auf der anderen Seite der Hecke nicht so unverschämt aufgetreten. Hatte wie Rumpelstilzchen um das Feuer getanzt und ihn mit wilden Beschuldigungen beworfen, obwohl die Brandursache nicht geklärt werden konnte. Möglich, dass seine Feuerschale am Rande beteiligt gewesen war. Aber bewiesen war nichts und solange der Kerl weiter einen auf Nachbarschaftskrieg machte und als hässliches Wahrzeichen dieses Zustands die verbrannte Hecke bewusst stehen ließ, gab es für Kraner keinen Anlass zum Einlenken.

Es ließ sich aber auch nicht verdrängen. Jeden Feierabend und jedes Wochenende stand ihm durchgehend die Konfrontation mit dem Nachbarn vor Augen. Deshalb nahm sich Kraner neuerdings auch an manchem Nachmittag eine Auszeit, um sich seinem geliebten Hobby zu widmen und den Kopf freizubekommen.

So auch an diesem Montag. Das nieselige Wetter war nicht unbedingt einladend, doch er brauchte Luft und gut verpackt in Funktionsjacke und Lodenhut saß er auf dem gewohnten Hochsitz in seinem Jagdrevier.

Viel war nicht los. Das Wild schien dem nasskalten Tag ebenfalls wenig abzugewinnen und blieb tief im Wald verkrochen.

Kraner hatte lange die Talsohle beobachtet, wartete darauf, dass ein Rotwild oder vielleicht ein Wildschwein sich auf dem schmalen Grasstreifen zwischen dem Forstweg und dem Fichtenwald des gegenüberliegenden Hangs zeigen würde. Ohne Erfolg. Etwas enttäuscht und gelangweilt nahm er seinen Feldstecher vor die Augen und begann langsam über das ganze Tal zu streifen, ausgehend von der Westseite, wo hinter einer leichten Biegung in rund zwei Kilometern Entfernung noch immer ein kleiner Erdrutsch den Forstweg versperrte. Kraner war es recht, dass sich bisher niemand um die Beseitigung gekümmert hatte. Weniger Biker die das Wild verscheuchten. Er selbst parkte ohnehin immer weit vor dem Erdrutsch und ging zu Fuß durch das Revier.

Er drehte den Kopf ganz langsam nach rechts bis weit im Osten die beiden Betonpfeiler der nie gebauten Brücke über das Tal in das Blickfeld seines Feldstechers kamen. Ein Schandfleck in dem idyllischen Tal, der längst abgerissen gehörte. Wofür sich aber ebenfalls niemand zuständig fühlte.