9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

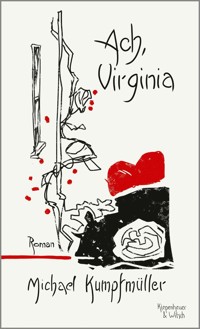

Ein ergreifendes Porträt der letzten Tage von Virginia Woolf - ein Roman über das Ringen um Eigenständigkeit und die Suche nach innerem Frieden. Wie kaum eine Frau ihrer Zeit steht Virginia Woolf für das Ringen um Eigenständigkeit, um Raum für sich, um eine unverkennbare Stimme. Ihr Leben war überreich an allem – auch an Düsternissen. Michael Kumpfmüller hat einen sprachmächtigen, kühnen Roman über die letzten zehn Tage ihres Lebens geschrieben. Im März 1941 gerät die berühmte Schriftstellerin in ihre letzte große Krise: Sie hat soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Mann Leonard bewohnt, fliegen deutsche Bomber. Sie führt das Leben einer Gefangenen, die nicht weiß, wie und wohin sie ausbrechen soll – und am Ende entscheidet sie sich für den Fluss. Ach, Virginia ist ein literarisches Porträt auf kleinstem Raum, aber es ist noch mehr – ein leidenschaftliches Plädoyer für das Leben, ein Versuch der Annäherung, an dessen Ende die Erkenntnis steht, dass man nicht alles billigen muss, was man nachvollziehen kann. Michael Kumpfmüller zeichnet eindrücklich das Bild einer Frau, die in Auflösung begriffen scheint und sich auf die Reise in ihren Innenraum macht - eine Welt voller Schrecken und Wunder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Michael Kumpfmüller

Ach, Virginia

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Michael Kumpfmüller

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Michael Kumpfmüller

Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, lebt als freier Autor in Berlin. Im Jahr 2000 erschien mit dem gefeierten Roman »Hampels Fluchten« seine erste literarische Veröffentlichung, 2003 sein zweiter Roman »Durst« und 2008 »Nachricht an alle«, für den er vor dem Erscheinen mit dem Döblin-Preis ausgezeichnet wurde. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 wurde der Roman »Die Herrlichkeit des Lebens« zum Bestseller und von der literarischen Kritik hochgelobt. Mittlerweile ist »Die Herrlichkeit des Lebens« in 25 Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen die Romane »Die Erziehung des Mannes« (2016) und »Tage mit Ora« (2018).

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Wie kaum eine Frau ihrer Zeit steht Virginia Woolf für das Ringen um Eigenständigkeit, um Raum für sich, um eine unverkennbare Stimme. Ihr Leben war überreich an allem – auch an Düsternissen. Michael Kumpfmüller hat einen sprachmächtigen, kühnen Roman über die letzten zehn Tage ihres Lebens geschrieben.

Im März 1941 gerät die berühmte Schriftstellerin in ihre letzte große Krise: Sie hat soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Mann Leonard bewohnt, fliegen deutsche Bomber. Sie führt das Leben einer Gefangenen, die nicht weiß, wie und wohin sie ausbrechen soll – und am Ende entscheidet sie sich für den Fluss. Diese letzten Tage Virginia Woolfs beschwört Michael Kumpfmüller in seinem neuen Roman eindrücklich herauf. Er zeichnet das Bild einer Person, die in Auflösung begriffen scheint und sich auf die Reise in den Innenraum macht, der eine Welt voller Schrecken und eben auch Wunder ist.

»Ach, Virginia« ist ein literarisches Porträt auf kleinstem Raum, aber es ist noch mehr – ein leidenschaftliches Plädoyer für das Leben, ein Versuch der Annäherung, an dessen Ende die Erkenntnis steht, dass man nicht alles billigen muss, was man nachvollziehen kann.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung und -motiv: © Rüdiger Trebels

ISBN978-3-462-32137-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Zorn

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Zärtlichkeit

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

»Miteinander allein gelassen, zum erstenmal heute, blieben sie stumm. Im Alleinsein war Feindseligkeit bloßgelegt; und auch Liebe. Vor dem Einschlafen müssten sie miteinander kämpfen. Nachher würden sie einander umarmen.

Aus dieser Umarmung mochte vielleicht

ein neues Leben geboren werden.

Aber erst müssten sie miteinander kämpfen,

wie im tiefsten Dunkel auf den Gefilden der Nacht der Fuchs mit der Füchsin kämpft.«

Virginia Woolf, Zwischen den Akten (1941)

Zorn

1

Es dauert eine Weile, bis sie alles zusammenhat: ihre Sprache, den Ton, der für sie wichtiger als jede Geschichte ist, obwohl sie natürlich auch Geschichten hat, dazu irgendwann das Quäntchen Glück, das man braucht, wenn man nach oben kommen will, und das will sie.

Sie hat den einen oder anderen Schrecken hinter sich, aber jetzt, mit Anfang dreißig, scheint dergleichen hinter ihr zu liegen – mit ihrem ersten Roman ist sie sofort da. Er wird in den Zeitungen wohlwollend und mit einem Hauch Begeisterung besprochen, diese halbwegs junge Frau ist ein Talent, von ihr wird zu hören sein, jedenfalls nimmt man das allgemein an, sie selbst fürs Erste vielleicht am wenigsten.

Als Mensch gilt sie als kompliziert. Ihr Humor ist eher kalt, sie hat eine spitze, flinke Zunge und liebt es, Leute bis auf die Knochen auszuziehen, wobei ihr beinahe jedes Mittel recht ist, und tatsächlich ist sie in Gesellschaft überaus amüsant.

Ihr Fluch sind die Männer. Bis in ihre späten Zwanziger sieht es so aus, als würde sie auf ein Leben als Nonne zusteuern, doch dann heiratet sie Knall auf Fall einen Mann, der sich wie sie als Schriftsteller versucht und Jude ist, aber warum nicht, am Ende werden sie sich an die dreißig Jahre ertragen.

Virginia und Leonard.

Gibt es etwas, das sie nicht haben, außer dieser stark überschätzten Sache mit der Kopulation?

Sie sind das Traumpaar ihrer Zeit und Gegend.

In den ersten Jahren müssen sie scharf rechnen, aber sie besitzen Häuser auf dem Land, bewohnen erst das eine und anschließend das andere, haben natürlich auch eine Wohnung in London, arbeiten, empfangen Heerscharen von Gästen.

Mit der Gründung des eigenen Verlages kommt das Geld. Man wechselt mehrfach das Stadtviertel und gewöhnt sich an den Komfort, hat Telefon und elektrisches Licht, dazu natürlich Personal, jemanden, der kocht und die Zimmer in Ordnung hält; bei Gelegenheit schafft man das erste Automobil an, das Leben ist bunt und schnell, und es dürfte nicht wenige geben, die sie darum beneiden. Sie haben haufenweise Freunde, mit denen sich die abgelegensten Themen besprechen lassen, und verkehren in den angesehensten Häusern der Hauptstadt, wo es von feinen Leuten wimmelt, die zwar keineswegs durchweg interessant sind, doch dafür hat man anschließend den Spaß, nach Strich und Faden über sie herzuziehen, auf dem Nachhauseweg durch die nächtlichen Straßen von Richmond oder gleich vor Ort, mittendrin im Gewühl, was mit einiger Regelmäßigkeit zu hübschen kleinen Skandalen führt, mit denen sich das ewige Mädchen einen respektablen Ruf als Intrigantin erwirbt.

Mit jedem Buch, das sie veröffentlicht, wird sie berühmter. Es fällt viel Licht auf sie, da kann man als Außenstehender leicht übersehen, dass in ihr drin, sagen wir: in ihrer Seele, einige sehr alte und auch neue Dunkelheiten herrschen, für ein paar Tage oder meinetwegen Wochen, wenn die Kritiken noch nicht raus sind oder nicht ausfallen, wie sie erhofft hat, und sie tagelang nur zittert.

Doch insgesamt hält sich ihr Unglück über zwei Jahrzehnte in Grenzen. Man liegt vorübergehend flach und hat üble Gedanken, bevor man sich tapfer wieder hochrappelt und in das nächste, noch größere, noch buntere Karussell steigt, das das Leben als Berühmtheit ist.

Die Jahre vergehen wie im Flug; es ist dauernd etwas los. Es kommt zu vorübergehenden Annäherungen an Kollegen und wackeligen Liebschaften mit Frauen, und dazwischen regelmäßig Abschiede, Rückzüge in den Innenraum, die paralympische Zweisamkeit mit dem Mann.

In den kalten Jahreszeiten bleibt das Paar überwiegend in der Stadt, aber später, im Mai, setzt es in bester Reiselaune über den Kanal und besichtigt die Nachbarländer: das Deutschland vor und mit Hitler, Italien vor und mit Mussolini, dazu Irland, Frankreich und die Niederlande, das schöne Griechenland nicht zu vergessen.

Mit dem Beginn des Krieges werden die Verhältnisse erheblich komplizierter, die inneren nicht weniger als die äußeren; was schöne Gewohnheit gewesen ist, steht plötzlich infrage, morgen schon kann es mit allem vorbei sein, und ehe man sichs versieht, hat sich ihre Welt doch reichlich verdüstert und verengt.

Da ist es auch kein Trost, dass sich die deutschen Soldaten vorläufig andernorts austoben, denn leider läuft die Katastrophe in atemberaubender Geschwindigkeit ab, zudem befehligt dieser Herr Hitler eine imposante Luftwaffe, und im Mai 1940 machen die Teufel Ernst und lassen die ersten Bomben unter anderem auf London fallen.

Anfangs scheint der Schaden gering, man kann sich mit eigenen Augen überzeugen, dass es vorläufig nur andere trifft, bloß eines Tages trifft es einen selbst. Die Wohnung am Mecklenburgh Square wird von heute auf morgen zur Ruine, man muss, was an Dingen unversehrt ist, aufs Land schaffen, wo es aber nur bedingt sicherer ist, die deutschen Flugzeuge überfliegen regelmäßig ihr kleines Sommerhaus. Sie rechnen jederzeit mit dem Ende, das Invasion und Besatzung heißt, haben zunehmend Mühe mit der Lebensmittelbeschaffung und natürlich längst kein festes Personal mehr; eine Frau aus dem Dorf kümmert sich stundenweise um den Haushalt, aber davon abgesehen hat man nur noch sich, und wahrscheinlich ist das ja für kein Paar der Welt auf die Dauer zuträglich.

Wäre das Leben ein Interkontinentalflug, befände sie sich eindeutig in der Sinkphase. Der Großteil der Reise liegt hinter ihr, man nähert sich der Landebahn, streift über verstreute Siedlungen, Felder, Wiesen, bevor die Maschine mit einem ziemlichen Rums auf dem Boden der neuen Tatsachen aufsetzt. Die Erde hat einen zurück, man rollt, das ist noch einmal ein Fitzelchen Bewegung, aber dann ist man definitiv unten, und der Rest – man muss es leider sagen – ist Passage, Abwicklung, im Grunde ohne Bedeutung.

Sie ist seit Kurzem neunundfünfzig, und tatsächlich könnten die bloße Zahl und das dazugehörige Gesicht sie in Depressionen stürzen. Aber das ist es nicht. Auch der neue Roman, den sie kürzlich beendet hat, ist es nicht, wenngleich auch der Roman eine Rolle spielt, ihre wachsende Rast- und Kraftlosigkeit. In einem Wort: Es geht ihr so schlecht wie seit Jahren nicht. Das Landleben, das lange das Beste war, ist zur lästigen Routine geworden, ihr fehlen die Leute, die Streits, irgendeine Form von Anregung, mit der sich etwas anfangen ließe; und stattdessen sitzt sie unter den von deutschen Fliegern bevölkerten Himmeln von East Sussex und langweilt sich im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode.

Man braucht keine Menschen mehr, wenn man über fünfzig ist, hat sie mit Anfang vierzig geglaubt, aber das stellt sich als folgenschwerer Irrtum heraus. Sie verhungert ohne Gesellschaft, sie hadert mit ihrem verblassenden Ruhm und dass sich kaum jemand für sie interessiert. Seit Wochen liegt sie mehr oder weniger untätig im Haus, bedrängt von allen möglichen Stimmen; in den Nächten findet sie kaum Schlaf und tigert durch ihr Zimmer, auf der Suche nach einem Licht, etwas, das sie da herausholt, eine Lektüre, die sie aufweckt, ein Plan für ein neues Buch, aber es fällt ihr beim besten Willen nichts ein, nur dass es so nicht weitergeht.

Sie mag nicht mehr.

Das ist das Mindeste, was man zu ihrem Zustand sagen muss, sie hat Angst, verrückt zu werden, und will dieses Leben schnellstmöglich hinter sich lassen.

Dazu müsste sie natürlich etwas tun. Einfach aufstehen und gehen, denkt sie, und wahrscheinlich ist das ja die einzige Idee, die sie je gehabt hat, dass man eines Tages aufsteht und geht, egal, was da um einen herum ist, so da etwas ist, und danach sieht es leider nicht aus.

Der Anfang vom Ende ist, dass sie ihrem Mann schreibt. Sie hat es wieder und wieder aufgeschoben, aber nun ist der Zeitpunkt da.

Sie sitzt wie in den guten Jahren in ihrer Schreibhöhle im Garten, wo sie ein Gutteil ihres Werks geschrieben hat, zwei Handvoll Romane, Briefe, ihre Tagebücher, ab und zu eine Rezension oder was sonst sie an ihrem Schreibtisch getan hat: fluchen vor allem, warten, dass die Wörter, Sätze kommen, und dann abtauchen, weit weg in ihre fein ziselierten Innenwelten, während draußen immerzu der Garten gewesen ist und Leonard in diesem Garten, die wundersamen Blumen, Bäume, der Teich, kleines Getier; in der nahen Ferne die geliebte Landschaft der Downs.

Wie in den Sekunden vor dem Einschlafen zieht all das an ihr vorüber, bevor sie in verzweifelter Hast zu schreiben beginnt, seltsam beschwingt, fast, als würde ihr gefallen, was sie da schreibt, der neue Schwung, mit dem sie es tut, weil ja alles unumstößlich wahr ist, hier, in ihrem letzten Brief, wie sie glauben muss, der ohne jeden Schnörkel ist und eines Adressaten kaum bedarf.

»Liebster, ich bin mir sicher, dass ich wieder wahnsinnig werde: Ich habe das Gefühl, dass wir nicht noch eine dieser schrecklichen Zeiten durchmachen können. Und dieses Mal werde ich nicht wieder gesund werden. Ich fange an, Stimmen zu hören, und kann mich nicht konzentrieren. Also tue ich, was das Beste zu sein scheint. Du hast mir das größtmögliche Glück geschenkt. Du warst in jeder Hinsicht alles, was jemand mir sein konnte. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, bis diese schreckliche Krankheit kam. Ich kann nicht länger dagegen ankämpfen, ich weiß, dass ich Dein Leben ruiniere, dass Du ohne mich arbeiten könntest. Und das wirst Du, ich weiß. Du siehst, ich kann nicht einmal das hier ordentlich schreiben. Ich kann nicht lesen. Ich will sagen, dass ich alles Glück meines Lebens Dir verdanke. Du warst absolut geduldig mit mir und unglaublich gut. Ich will das sagen – alle wissen es. Wenn überhaupt jemand mich hätte retten können, wärst Du es gewesen. Alles ist von mir gegangen, bis auf die Gewissheit Deiner Güte. Ich kann Dein Leben nicht länger ruinieren. – Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir es waren. V.«

Das ist, was sie schreibt.

Sie hat keine zehn Minuten dafür gebraucht, es ist die abschließende Summe, ihre Bilanz, obwohl sie aus Erfahrung weiß, dass Worte manchmal etwas in Gang setzen, das ohne sie niemals in Gang gesetzt worden wäre, und insofern schreibt sie diesen Brief überwiegend für sich.

Das Wetter an diesem Tag ist sehr schlecht, es regnet, dazu ist es kalt, es ist windig, was sie nicht davon abhält, praktisch mit dem letzten Satz das Gartenhaus zu verlassen und Richtung Fluss zu laufen, der sich keine zehn Minuten entfernt durch die Landschaft bewegt.

Man muss sagen, dass sie fast rennt, seltsam geduckt, wie ein Tier auf der Flucht. Sie hält sich weit links, um schnell in den toten Winkel des Gartens zu gelangen und dann weiter zum Tor, wobei sie zur Kontrolle in alle Richtungen schaut, denn der Mann, der ihr Gefährte und Aufpasser ist, hat seine Augen und Ohren überall; wenn er entdeckt, wie sie im offenen Pelzmantel das Grundstück verlässt, wird er es ihr bestimmt verbieten.

Aber sie hat Glück, er ist beschäftigt, er sieht und hört sie nicht; am Ende ist er gar nicht zu Hause. Er hat gesagt, dass er einkaufen fährt, vielleicht ist er in Lewes, was aber keine Rolle mehr spielt, denn inzwischen hat sie sich einen komfortablen Vorsprung erarbeitet, sie kommt gut voran, außerdem ist der eisige Regen wie ein Kleid, das sie völlig umschließt und praktisch unsichtbar macht, sie ist sofort bis auf die Haut nass.

Sonst nimmt sie nicht viel wahr: ihren Atem, die Schritte, hie und da einen Fetzen Grün, weil sonst wenig zu sehen ist, nicht mal der Fluss, mit dem sie sich mehrfach besprochen hat, und siehe, plötzlich liegt er vor ihr.

Eigentlich wäre jetzt Platz für letzte Gedanken, ein kurzes Innehalten, ob sie wirklich das Richtige tut, aber über das Denken ist sie endgültig hinaus; die Sache denkt sich sozusagen selbst, jetzt, so kurz vor dem Ziel, es sind nur noch wenige Schritte, und schon klettert sie die steinige Böschung hinab und wirft sich ohne weitere Umstände ins Wasser.

Das Wasser ist kalt. Es ist ungefähr so kalt wie der Regen, einen Hauch kälter womöglich, der Unterschied ist gering, was heißt, dass sie weiter friert, womit es aber bald ein Ende haben wird, bloß dass die Dinge nicht so reibungslos verlaufen, wie sie geglaubt hat.

Die Strömung reißt sie sofort weg nach rechts, aber sie geht nicht richtig unter; kurz geht sie unter, bevor sie neuerlich oben ist. Von Ertrinken keine Spur. Sie treibt da nur wie blöde auf dem gurgelnden, zischenden Wasser, mal mehr am einen, mal mehr am anderen Ufer, und irgendwann kriegt sie Boden unter den Füßen und gesteht sich ein, dass es so nicht geht. Sie rappelt sich hoch und ist am Leben, und so am Leben klettert sie zitternd an einer Stelle weit von der ersten die Böschung hoch und taumelt Richtung Haus, von wo zu ihrem Schrecken Leonard ihr entgegeneilt.

Niemanden möchte sie jetzt weniger sehen als ihn.

Sie kann sich nicht erinnern, jemals so gefroren zu haben. Sie klappert mit den Zähnen, so sehr friert sie, was ja ohne Zweifel bedeutet, dass sie lebt, ihr ganzer Körper spricht davon, er macht sich lustig über sie, und tatsächlich fühlt sie sich überaus dumm und klein.

Leonard sieht sie kaum an, als er sie erreicht.

Mein Gott, warum bist du nicht im Haus, da draußen ist doch kein Wetter, um spazieren zu gehen, sagt er, und sie ist so gut wie sicher, dass er völlig ahnungslos ist.

Ja, sagt sie und nimmt hin, dass er sie mit verhaltener Ungeduld aufs Grundstück und weiter nach drinnen ins untere Wohnzimmer zieht, wo er plötzlich ein Handtuch bei sich hat, und mit diesem Handtuch trocknet er sie mit schnellen, ruppigen Bewegungen ab, alles, was er von ihr zu fassen kriegt, Haare, Gesicht, die Augenpartie, Nase, Mund, den Hals, mit der zärtlichen Routine eines Pflegers, wie sie denkt, obwohl sie weiter nicht viel denkt und lediglich darauf achtet, was seine Finger tun und inwiefern sie das noch angeht.

Als er mit der Arbeit fertig ist, steht sie eine Weile nur da und sieht zu einer Stelle im Zimmer, dort, wo eines der Fenster ist, etwas links davon, auf ein Stückchen Wand, bevor er sie kopfschüttelnd in ihr Zimmer schickt und anweist, sich trockene Kleider anzuziehen.

Ja, sagt sie ein zweites Mal, macht aber keine Anstalten, eine unbestimmte Weile, worauf er sie wortlos bis an die Tür ihres Zimmers führt und dort wartet, während sie sich drinnen eine Närrin schimpft, so plan- und kopflos davongelaufen zu sein. Offenbar macht sie die Krankheit dumm, oder es liegt an der Einfalt der Stimmen, die sie seit Tagen drängen und kein Wort darüber verlieren, dass man sich Steine in die Manteltaschen stecken muss, wenn man ins Wasser geht.

Ihr Pfleger und Ein und Alles Leonard könnte natürlich fragen, was sie da draußen in Wind und Regen gewollt hat, doch er fragt nicht danach; sie würde auf der Stelle schreien, wenn er jetzt mit Fragen käme, es ist schlimm genug, dass er da ist und ihr begütigend über den Kopf streicht.

Sie weiß, dass er seit Jahren eine Art Roman über sie schreibt, oben in seinem Zimmer, wo er sich regelmäßig Notizen macht, denn das tut er, er führt Buch über sie, das tägliche Auf und Nieder, Abstürze und Besserungen, ihren flatternden Blick und wie sie schläft und isst oder was sonst er für bemerkenswert halten mag, dass sie allmählich verrückt wird.

Seit sie zurück ist, hat er ihr nur seinen Wärterblick gezeigt. Er macht einen besorgten Eindruck, aber von der Szene am Fluss hat er keine Ahnung, wie nichtswürdig und lächerlich nass sie dort war, als wäre sie tatsächlich eine Verrückte.

Vielleicht denkt sie das über sich.

Als er endlich gegangen ist, legt sie sich ins Bett, denn immer, wenn sie sich wie eine Versagerin fühlt, legt sie sich ins Bett, und sie hat ihr halbes Leben im Bett verbracht. Es ist Nachmittag; bis vor Kurzem war das die Zeit, in der sie sich mit der Zeitung oder ihrem Tagebuch beschäftigt hat, aber sie liest und schreibt seit Wochen nicht, sie möchte am liebsten zurück ins Wasser.

In ihren Notizheften stehen diverse Geschichten von Leuten, die ins Wasser gegangen sind; die alte Frau aus der Nachbarschaft, die sich bei Piddinghoe ertränkt hat, oder ein Fall während des ersten Krieges, wo man bei Teddington an einem einzigen Tag drei Leichen flussabwärts treiben hat sehen. Ihr Freund und Schriftstellerkollege Hugh Walpole hat sich vor Jahren aus Liebeskummer zu ertränken versucht, was ja sonst nur Frauen tun, aber der arme Hugh liebte ja auch einen Mann.

Das ist, was sie in etwa denkt, während draußen wie üblich die Vögel singen, dass nun endlich Frühling ist und alles wieder von vorne beginnt, was sie in allen möglichen Variationen bejubeln und begrüßen und damit nur beweisen, wie dumm sie sind.

Es gibt Tage, da kann sie Wort für Wort verstehen, was die Vögel unter sich besprechen, aber heute sind es nur Gesänge, in denen sie mit keiner Silbe vorkommt; sie mögen sie nicht besonders, so viel ist klar, ihre verdammte Eitelkeit und wie wenig sie in ihrem Leben zustande gebracht hat, weshalb sie nun verdientermaßen die Quittung dafür bekommt.

Es ist alles umsonst gewesen; das Gebäude, das ihr Leben gewesen ist, liegt in Trümmern, aber es ist kein völliges Durcheinander, jemand hat schon ein bisschen aufgeräumt und das Material schön säuberlich auf mehrere Haufen verteilt, Stein und Holz und Metall, wobei beim besten Willen nicht zu erkennen ist, was man dereinst damit noch anfangen soll.

So in etwa sieht es in ihr aus, das, was sie in Bildern davon zu fassen bekommt, und beinahe findet sie es ja interessant, dass man so durch die Reste seines Lebens spazieren kann: Alles ist unwiderruflich ruiniert, aber vorhanden, die Stimmen in den hell erleuchteten Zimmern, die Wohlgerüche der Mahlzeiten, etwas Musik, die fast ganz verklungen ist und einer grässlichen Stille Platz gemacht hat.

Alles ist ganz still in ihr. Auch die Vögel scheinen ihre Gesänge beendet zu haben, wobei sie sich fragt, ob da jemals Vögel gewesen sind, und natürlich ist da überhaupt nichts, wie sie beim Blick aus dem Fenster begreift, nur das Rauschen des Regens, in ihrem Kopf die verhaltene Wut, die Leonard gilt, vorhin seinem Blick, dass er dauernd so tut, als begreife er, dabei begreift er überhaupt nichts.

Irgendwann bringt er einen Teller mit Sandwichs, die Louie, die gute Fee aus dem Dorf, für sie gemacht hat. Doch sie möchte jetzt nicht essen, sie schickt den Mann und die Sandwichs weg und lauscht anschließend seinen Schritten, wie er bekümmert zurück in die Küche geht, sofern er mit seinen Gedanken nicht längst im Garten ist.

Jetzt, Mitte März, wenn der ewige Regen nicht wäre, könnte man im Garten ja schon etwas machen, irgendetwas zupfen, jäten, pflanzen, in der dunklen Erde wühlen oder einfach nur schauen, was sich regt, Tulpen und Narzissen, die ersten zarten Knospen an den Bäumen.

Wenn sie ehrlich ist, hat sie sein ganzjähriges Getue um den Garten immer verachtet, mit einem gewissen Amüsement, aber eigentlich ohne Verständnis, denn so ein Garten setzt ja eine Fügsamkeit in die immergleichen Abläufe voraus, die für sie an Blödigkeit grenzt, von den Kosten, über die sie mehrfach gestritten haben, ganz zu schweigen.

Sie findet, es hat etwas Heroisches, wie er Jahr für Jahr pflanzt und stutzt und sprüht und in die Bäume steigt, den Rasen mäht und die Wespen fängt, sie bewundert ihn fast dafür, seine Erfüllung, die er in der Beschäftigung mit den kleinen Dingen des Alltags hat, während sie zwar darüber schreibt, aber sich nur selten darüber freut.

Und dabei ist so ein Garten doch wirklich schön, wenn im Frühling und Sommer alles blüht und Düfte verströmt, außerdem gibt es jede Menge Abwechslung: am Ende der großen Rasenfläche den Blick bis weit in die Downs, das Schreibhaus natürlich, daneben Kirche und Friedhof, weiter hinten den Obstgarten. Man kann beinahe richtig spazieren gehen, so groß und verwinkelt ist das Gelände; man kann zusammen Bowls spielen oder am Goldfischteich über das Leben nachsinnen, alte und neue Gäste empfangen, sie ein wenig herumführen, was Leonard gerne macht oder vielmehr: gemacht hat, denn inzwischen kommen fast keine Gäste mehr.

Aber letztlich – mal ehrlich – bedeutet ihr das Gartenleben nicht viel, was Leonard gewiss weiß und sogar schon ausgesprochen hat, denn er hängt an ihrem gemeinsamen Leben, während sie nur lose an diesem Leben hängt, und der Garten ist dafür ein Beispiel.

Jetzt, im März, ist es abends völlig dunkel. Man sieht ein paar Schemen, etwas, das sich im Regenwind beugt und wieder aufrichtet. Je länger sie schaut, desto sicherer ist sie, dass Leonard da draußen ist. Sie meint zu erkennen, wie er sich nahe der Friedhofsmauer mit einer Stelle im Rasen beschäftigt, etwas aufhebt und sofort wegwirft, aber wahrscheinlich bildet sie sich das ein, und es ist nur ein Schatten von wer weiß was, ein versteckter Hinweis auf das, was bleiben wird, Leonard und sein Garten, und wenn Leonard nicht mehr ist, der Garten für sich, bevor auch der Garten nicht mehr ist.

Vielleicht sollte sie ja über Leonards Garten schreiben, über das Leben der Schmetterlinge, den Wind, die unerschöpfliche Vielfalt der Wolkenformationen, die rot blitzenden Fische im Teich, die Entengrütze, wie Entengrütze schmeckt.

Wird sie jemals wieder schreiben?

Nichts bezweifelt sie mehr als das.

Sie könnte an ihren Erinnerungen weiterarbeiten, mit denen sie sich zuletzt beschäftigt hat, aber das Vergangene ist Gift für sie; man wird es nicht los, wenn man darüber schreibt, man friert es nur ein, bestattet es unter Hügeln aus Worten, die großteils unaufrichtig sind, weshalb am Ende alles immer weiter rumort.

Sie hat es so unendlich satt, dass alles immer weiter rumort, dass sie nie fertig wird und unablässig in dieselben Sackgassen, Nöte, Lächerlichkeiten gerät. Dieses ewige Kreisen um sich selbst ist lächerlich, denn was ist schon so ein einzelnes windiges Ich, verglichen mit dem All und den Sternen darin, dem kalten Dadraußen, in das nicht mal die deutschen Bomber gelangen können, und sonst gelangen sie ja so gut wie überallhin.

Vielleicht sollte sie über die Sterne schreiben, über eine Reise ins All, so man das erfinden kann, wie unerbittlich kalt es dort ist, wie ungastlich, während man selbst gegen jede Vernunft darauf beharrt, ein Gast zu sein, jemand, der willkommen ist, obwohl man nie und nirgends willkommen ist und stattdessen in einer Kapsel durch den leeren Raum fliegt und sich von den Schwingungen des eigenen Körpers wärmt.

Draußen sind keine Sterne zu entdecken; es ist stockfinstere Nacht. Es ist albern, über Sterne nachzusinnen, sie interessieren sie gar nicht. Es interessiert sie rein gar nichts. Sie liest keine Zeitung, will im Radio nicht hören, welche neuen Unglücke geschehen sind, kurz: Sie ist die langweiligste Person der Welt.

Mein Gott, was ist sie doch früher in Gesellschaft oder ihren Briefen amüsant gewesen, mit ihren schadenfrohen Bemerkungen zum Unglück anderer Leute, ihren guillotineartigen Urteilen über Aussehen und Charakter von wer weiß wem, während sie jetzt nur noch um ihr kümmerliches Unglück kreist.

Es fällt ihr nichts Neues mehr zu sich ein, und deshalb wird sie nicht mehr schreiben, da man im Grunde ja immer bloß über sich schreibt, auch wenn man über ein Gewitter in einem Garten schreibt.

Darüber müsste sie genauer nachdenken, aber sie hat keine Lust, genauer nachzudenken, obwohl man natürlich immer etwas denkt oder zur Kenntnis nimmt, hier, in ihrem Zimmer, die Dinge, ihren eigenen Geruch, das kaum merkliche Geräusch der Bettdecke, wenn sie sich auf die andere Seite dreht.

Über all das könnte sie schreiben: die große Stille um sie herum und aus welchen Winzigkeiten das Leben besteht, selbst wenn man wie sie herumliegt und nur weiß, dass man am Leben ist.

Man ist am Leben, und genau das ist das Leben.

Leonard ist noch einmal gekommen. Eigentlich steckt er nur kurz den Kopf herein, als fürchtete er, sie könnte wie damals nach der Hochzeit plötzlich toben und nach ihm schlagen, wenn er näher kommt. Und tatsächlich bleibt er die ganze Zeit in der Tür.

Es ist ihr nicht recht, dass er nach ihr sieht. Offenbar hat er die Befürchtung, sie könnte sich bei ihrem seltsamen Spaziergang erkältet haben, und ermahnt sie ein weiteres Mal, dass sie bei diesem Wetter nicht im offenen Mantel nach draußen gehen darf.

Ja, ja, sagt sie. Und nein, erkältet habe sie sich nicht, sie sei nur erschöpft, sie wisse selbst nicht recht, wovon.

Mit einem innig vagen Lächeln sagt sie das und fragt sich nicht zum ersten Mal, wer er wirklich ist.

Sie kennt die winzigsten Details an ihm, seinen Geruch wahrscheinlich noch am wenigsten, seine unerschöpfliche Güte, seine Härte, ja doch, das strenge Gesicht, seine sehnigen Hände, die Arme, den Blick, der den anderen selten freigibt, aber vor allem seine unerbittliche Härte, gegen sich selbst, gegen seine Feinde, manchmal gegen sie.

Sie will auch jetzt nicht, dass er bleibt, und lächelt ihn ohne Unterlass an, wie ein kleines Mädchen, das sie ja ist und bis zum Ende bleiben wird.

Sie möchte nur immer schlafen, sagt sie, in der Hoffnung, dass es nach der kleinen Verrücktheit am Morgen ein Häppchen Schlaf gibt, zur Belohnung, weil sie rechtzeitig zur Vernunft gekommen ist, obwohl es eine große Dummheit war, aber womöglich ist die Dummheit ja ein Teil der Vernunft.

Den Brief, den sie an ihn geschrieben hat, hat sie – Sie hat vergessen, was sie mit dem Brief getan hat.

Ist sie zwischenzeitlich aufgestanden und hat ihn geholt? Wenn sie ihn geholt hat, was schwerlich sein kann, muss er hier im Zimmer sein, irgendwo zwischen den Shakespeare-Ausgaben, hofft oder vermutet sie. Wenn sie ihn auf dem Kaminsims abgelegt hat oder er zu Boden gefallen ist, wäre das allerdings eine Katastrophe, und deshalb muss sie jetzt im Liegen alles rasch absuchen, aber so, dass Leonard es nicht bemerkt, nur leider bemerkt er es, an seinem Blick meint sie zu erkennen, dass er sie längst für eine Irre hält.

Nein, nein, es ist nichts, sagt sie zu diesem Blick, bitte geh, du kannst unbesorgt gehen; ich höre keine Stimmen, die Gespenster sind nach Hause gegangen, sie wollen schlafen wie ich, bitte lass mich schlafen.

Dabei weiß sie, dass sie jetzt nicht schlafen wird; sie lügt, und so als Lügnerin ist sie beinahe wieder in ihrem Element; wenn sie lügen kann, ist noch etwas von ihr vorhanden.

Dass sie nicht schläft, ist seit Wochen lästige Routine, was nicht heißt, dass sie wacht oder im Wachzustand träumt, wenngleich man es auch Träumen nennen kann, ein vages Abtasten der Optionen und inwieweit sie bereit ist, sich noch einmal mit Haut und Haar zu überlassen, was sie ja vor wenigen Stunden dort am Fluss versucht hat: Ich gehe in den Fluss, aber nicht aus Kummer, sondern weil dort jemand auf mich wartet.

Die Idee ist ohne Zweifel frivol, fast ein bisschen peinlich, obwohl es ja nicht um körperliche Liebe geht, aber in gewissem Sinne eben doch, und es ist aufregend, sich die einschlägigen Szenen auszumalen, den ungefähren Ablauf, Küsse und Umarmungen, die Erkundungen, das Seufzen nicht zu vergessen, das Innehalten und die Wonne, die in diesem Innehalten liegt, das finale Entzücken.

Der Gedanke beschäftigt sie, seit sie Mitte vierzig ist: dass man den Tod in eine aufregende Erfahrung verwandeln muss, so wie man es in der Jugend in seinen Phantasien über die Ehe gemacht hat. Mit Mitte vierzig ist das nur ein Satz gewesen, ein frecher, nicht mehr ganz jugendlicher Blick nach vorn, aber jetzt verbindet sich ein neues Gefühl des Entgegenkommens damit, die aktive Bereitschaft zu empfangen, was auch immer es genau sei.

Fast genießt sie das. Sie hat in ihrem Leben selten so empfunden, mit der furchtbaren und selig machenden Vita ein paarmal, im Goldenen Zeitalter der Experimente, wobei die Liebesgeschichte mit Vita sie ja eher überrumpelt hat; als sie anfing, sie ernst zu nehmen, war sie praktisch schon vorbei.