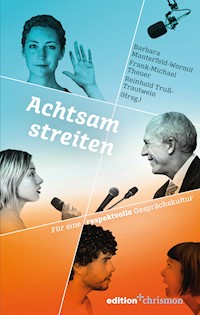

Achtsam streiten E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition chrismon

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Achtsam reden – wie kann das gehen in Zeiten von Krawallen, Hasskommentaren und populistischen Reden? Worauf sollten Menschen achten, wenn sie öffentlich reden: auf der Kanzel, in den Medien, auf der politischen Bühne oder auf der Straße? Wie finden wir die passenden Worte, den richtigen Ton, die angemessene Haltung? Auch im privaten und beruflichen Umfeld ist das eine tägliche Herausforderung. Das Buch vereinigt Beiträge aus Kirche und Religion, Medien und Gesellschaft, u.a. von Eckart von Hirschhausen und Anselm Grün. Ergänzt werden sie durch Impulse von Angelika Obert, ehemalige Rundfunkbeauftragte des rbb. Ein Plädoyer für mehr Mut und Achtsamkeit in der Rede und ein hilfreicher Leitfaden für alle, die nicht sprachlos bleiben wollen, wenn unser Miteinander gefährdet ist – sowohl im privaten Umfeld, im Beruf als auch in gesellschaftlicher Verantwortung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Barbara Manterfeld-WormitFrank-Michael TheuerReinhold Truß-Trautwein (Hrsg.)

Achtsam streiten

Für eine respektvolle Gesprächskultur

Vorwort der Herausgeber

Du – Ich – Wir – Ihr. Ein T-Shirt-Aufdruck auf dem Rücken eines jungen Familienvaters – irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Motto – viele Deutungen. Da will einer überschaubare Verhältnisse in einer unübersichtlichen globalen Welt. Zuerst kommt die Familie: die Partnerin, ich selber, die Kinder, erst dann die anderen. Vielleicht bedeutet die Aufschrift aber auch den handfesten Protest eines Wutbürgers. Ich bin mir selber am nächsten. Mein Haus, meine Arbeit, meine Familie, mein Land – und ganz hinten als Letzte kommen die anderen: die Ausländer, die Armen, die Flüchtlinge. Vielleicht ist der Schriftzug eine verklausulierte Hassbotschaft, die lautet: Ausländer raus! Immerhin steht das Ich nicht an erster, sondern erst an zweiter Stelle. Die aggressive und aufgeheizte Stimmung, die unsere Gesellschaft kennzeichnet – sie passt auf ein T-Shirt: Wir reden nicht miteinander. Wir verstecken uns hinter Parolen. Wir unterstellen und vermuten, misstrauen und befürchten, statt einander zu vertrauen und dem anderen freundlich, offen, zugewandt zu begegnen.

„Wann beginnt die Nacht?“, fragt Angelika Obert in einer ihrer Radioandachten. Ihr ist dieses Buch gewidmet. Die Antwort entwickelt sie aus einer rabbinischen Erzählung: „Wenn du einen Menschen nicht mehr als Mitmenschen erkennst.“ Von ferne sehen wir eine gesichtslose Menge. Nur von nahem erkennen wir den Menschen.

Deshalb ist es beängstigend, wenn selbst Streit kaum noch möglich scheint. Wenn Paare nicht mehr streiten, ist die Beziehung am Ende. Wenn eine Gesellschaft den Streit meidet oder verweigert, ist sie gefährdet, denn streiten bedeutet nicht bloß Austausch verschiedener Sichtweisen, sondern Nähe: aneinandergeraten und dabei dem anderen in die Augen, ins Gesicht zu sehen – und dabei auch ins Herz.

Damit uns diese Nähe nicht verlorengeht – auch zu denen, die anders denken als wir, bedarf es einer Streitkultur, die das Gegenüber nicht niederbrüllt, nicht mundtot macht, nicht auslädt. Achtsam streiten, respektvoll miteinander reden – dieses Buch zeigt Wege, wie das gelingen kann: aufrecht gehen, ohne mein Gegenüber kleinzumachen. Weg vom Ich und wir zuerst hin zur Menschlichkeit, die Nähe und Nachbarschaft zulässt.

Die Bibel nennt es das Doppelgebot der Liebe: Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben – wie dich selbst (Matthäus 22, 37–40).

„Die Nacht wird Tag, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust.“1

Unser Dank gilt Angelika Obert: für ihre achtsamen Worte und ihre klare Stimme, für kluge Einfühlsamkeit und Wegbegleitung. Dank auch an all unsere Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge: für Fantasie und Streitbarkeit und den Einblick in verschiedene Welten. Entstanden ist daraus ein Buch, das verbindet und Mut macht, der Menschlichkeit auch in Zukunft eine Stimme zu geben.

Inhalt

Cover

Titel

Vorwort der Herausgeber

Kapitel 1 / Orientierung finden

Stefan Raue Medien und die Achtsamkeit

Berlin remote

Patricia Schlesinger Die vierte Gewalt – Erwartungen an die Medien

Jörg Bollmann Keine Kultur ohne Religion

Den Mitmenschen erkennen

Johanna Haberer Die fromme Verführung – Publizistik der Kirche und ihr Dilemma

Vom Suchen und Finden

Kapitel 2 / Haltung zeigen

Markus Dröge Kann man mit Rechtspopulisten sachlich streiten?

Besorgt bin ich auch

Uwe Dammann Kritik von rechts – Versuch einer Antwort

Versuchungen: Die Empörung genießen

Evamaria Bohle Improvisation vom Straßenrand

Dieter Puhl Solidarität mit armen Socken

Nur ein kleines Wort

Kapitel 3 / Aufrecht gehen

Felix Ritter Glauben sie eigentlich, was sie sagen?

Mut zum Leben

Barbara Manterfeld-Wormit Evangelische Haltung

Versuchungen: So tun, als ob die anderen gar nicht da sind

Heike Hanus Aufrecht sprechen

Frank-Michael Theuer Achtung! Aufrecht prophetisch reden

Wahrheit und Wahlkampf

Kapitel 4 / Räume betreten

Thomas Dörken-Kucharz Alte Geschichten in neuen Kanälen? – YouTube & Co

Lolita

Johannes Krug und Birgit Lengers Die Kunst des Theaters: 30.nach.89 – Ein Projekt des Jungen Deutschen Theaters Berlin

Christian Engels Auferstehung reloaded

Könnte ich sein – documenta Nachlese 3

Hannes Langbein Die Schönheit des Heterogenen

Anne Gidion Die Kunst, leicht zu sprechen

Fürchtet euch nicht!

Kapitel 5 / Für die Seele sorgen

Eckart von Hirschhausen Humor, Heil & Heilung

Goldene Äpfel auf silberner Schale

Melitta Müller-Hansen Bibel to go – Was wäre ich ohne sie?

Ein neuer Blick

Cornelia Coenen-Marx Was mich kaltlässt, was mich anrührt – Gottes überraschende Gegenwärtigkeit

Reinheit von innen

Anselm Grün Für die Seele sorgen – Einfach leben

Der Mehrwert des Lebens

Kapitel 6 / Nähe wagen

Friederike Sittler Öffentlich-rechtliche Gastfreundschaft

Ausweichmanöver

Stephan Born Nähe statt Anbiederung beim „Wort zum Sonntag“

Offene Gesellschaft

Andrea Schneider Manifest des freien Urchristentums

Andreas Nachama Federn im Wind – Jüdische Antworten auf üble Nachrede

Das Naheliegende tun …

Kadir SancıDie Grenzen der Toleranz

Interreligiöse Bildung

Kapitel 7 / Mit der Schrift leben

Kathrin Oxen Eintreten und auftreten – Mit der Bibel predigen

Die Sanftmütige

Reinhold Truß-Trautwein Kraftsätze, Lebensworte

Lass dir an meiner Gnade genügen

Ralf Meister Von der Leidenschaft des Wortes

Burkhard Müller Mut zur Frechheit

Impressum

Endnoten

Kapitel 1

Orientierung finden

Stefan Raue

Medien und die Achtsamkeit

Nein, die Medien und ihre Arbeitsweise hatten weder der Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn, der als Begründer der modernen Achtsamkeitspraxis gilt, noch der Buddhismus, aus dessen Mediationswelt der Begriff der „Achtsamkeit“ stammt, im Sinn. Und streng genommen passen beide Welten auch auf den ersten und zweiten Blick nicht zusammen, Medien und Achtsamkeit. Da ist auf der einen Seite die Achtsamkeit, weich, persönlich, emotional. Und auf der anderen Seite die Medien und ihre Arbeit, hart, hektisch, kalt.

Gehen wir dieser Fremdheit mal auf den Grund. Wie blicken denn die Medien auf die Welt? Wie sehen das die Medien selbst? Ganz grob gesagt, existieren seit 1968 zwei Lager. Da ist das eine der kritischen Schule, vorwiegend in linker Tradition. Bis 1968 hatte diese Seite, nennen wir sie mal die Schule A, die Medien als Werkzeuge des politischen Establishments erlebt, fest in der Hand der Verleger und politischer und wirtschaftlicher Interessen. Als Gegenbewegung fühlten und in dieser Tradition fühlen sich viele Kolleginnen und Kollegen als Widerpart der politischen Macht, als Korrektiv, als permanenter Störenfried, manchmal sogar als vierte Macht im Staat. Ihr Ziel: eine bessere und freiere Welt, eine gerechtere Gesellschaft, mehr Chancengleichheit und Partizipation. Diese Journalisten fühlten und fühlen sich als politisch engagiert im aktiven Sinne, Staat und Gesellschaft sollen durch die Medien verändert werden.

Die andere Schule, die Schule B, war diejenige, die sich später hinter dem berühmten Satz von Hajo Friedrichs versammelte, dass man sich als Journalist mit nichts gemein machen dürfe, auch nicht mit dem Guten. Die Medienarbeiter als unabhängige Instanz, ohne eigene Agenda, ohne Zwänge, Rücksichtnahmen und Verpflichtungen. Diese Einstellung fordert die strenge Zurückhaltung des Journalisten. Wir recherchieren und berichten radikal und ohne Grenze, in der Hoffnung, dass am Ende, nach vielen Gefechten, irgendwie ein aufgeklärtes und transparentes Gemeinwesen bleibt.

Schon bei dieser Annäherung ist zu sehen, wie weit die Medien entfernt sind von der entschleunigten Welt der Achtsamkeit. Schule A zielt auf das politische Bewusstsein, auf Gegenmacht und Gegenöffentlichkeit. Für Achtsamkeit bleibt bei diesem harten Ringen um politische Ideen kein Platz.

Aber auch die Schule B, die unabhängige und neutrale, scheint nicht anschlussfähig. Die Konzentration auf Konflikte und harte Fakten wirkt da als sehr unachtsame Methode, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Medienberichterstattung als demokratisches Gegengift, als kaltes Korrektiv, als Widerpart ohne eigene Vision, da wirkt die Achtsamkeit äußerst unpassend.

Doch nicht nur unser eigenes Rollenverständnis steht quer, auch die veränderten Rahmenbedingungen der Branche machen es der Achtsamkeit mehr als schwer.

Schauen wir nun auf die Entwicklung der Medien in den letzten dreißig Jahren, dann sehen wir, dass sich im Medienbereich vieles fundamental geändert hat. Der digitale und ökonomische Wandel hat seine tiefen Spuren hinterlassen. Die inzwischen langanhaltende wirtschaftliche Krise der Medien ist unübersehbar. Die Auflagen der Tageszeitungen, aber auch von Spiegel, Focus oder Stern befinden sich im ungebremsten Sinkflug. Sinkende Verkaufszahlen, geringere Werbeeinnahmen, die die spärlich steigenden Einnahmen der jeweiligen Onlineangebote nicht kompensieren können. Die Printmedien spüren am stärksten, dass nicht zuletzt die Gratis-Welt des Internet zu einer Entwertung der journalistischen Arbeit geführt hat. Viele Verleger haben mit rigidem Personalabbau darauf reagiert, in vielen Verlagen scheint die journalistische Arbeit vor allem Kostenfaktor. Content ist das Stichwort der Stunde, nicht die Kreativität oder gar die Persönlichkeit der Autoren. Das führt zu heftigen Konkurrenzkämpfen in der Branche, Solidarität und Gemeinsinn gelten da wenig. Hinzu kommt ein Publikum, das immer weniger einsehen will, dass journalistische Arbeit die Arbeit von Menschen ist, also Texte, Hörfunk- und Fernsehbeiträge oder Bilder durch Arbeit zustande kommen und eben auch bezahlt werden müssen. Dieser Gesamttrend einer Entwertung der journalistischen Arbeit hinterlässt bei den Medienarbeitern tiefe Spuren und führt zu einer merkwürdigen Diskrepanz zwischen demonstrativer Hybris mit dem Anspruch großer öffentlicher Bedeutung und realer täglicher Existenzangst, im privaten wie im öffentlich-rechtlichen Bereich. Verstärkt wird diese tiefe Verunsicherung durch die Legitimationskrise der Medien, die durch die digitale Dynamik verschärft wird. Medienarbeiter sind nicht beliebt. Zwei zentrale Kritikpunkte mögen an dieser Stelle einmal herausgegriffen werden.

Da ist der Vorwurf, die Medien seien zu kalt, zu aggressiv und zu verantwortungslos. Auf der Suche nach der Wahrheit seien sie rücksichtslos, nutzten Zuträger, Whistleblower oder Verräter, immer auf der Suche nach der Sensation, nach dem Skandal oder nach der heftigen Schlagzeile. Die Distanz zu den Dingen und Interessen, die als Methode zur Wahrheitsfindung beitragen soll, dreht sich in der Wahrnehmung vieler Menschen ins Negative. Sie sehen nur den Journalisten, der im Dreck wühlt, Menschen jagt, verantwortungslos und ohne Mitgefühl.

Die andere Kritik ist der inzwischen verbreitete Vorwurf der Lügenpresse. Es ist der von kleinen und großen Demagogen befeuerte Verdacht, die Medien würden im Auftrag des Staats oder der Mächtigen die Unwahrheit verbreiten, wären politische Missionare im fremden Auftrag, Täuscher, Lügner und Ideologen. Unabhängig von der Tatsache, dass es in einer Demokratie nicht die Haltung des Staats oder der Parteien gibt, und allein die bloße Spiegelung der politischen Botschaften der im Bundestag vertretenen Parteien oder der unterschiedlichen Regierungen in Bund und Land ein vielschichtiges Bild ergibt, die Medienbranche selbst ist in sich so zerstritten, zersplittert und in inniger Konkurrenz verkeilt, dass der Vorwurf zentral gelenkter Medien keiner seriösen Überprüfung standhält. Dennoch sitzt das Misstrauen bei manchem tief, oft emotional verankert, und damit kaum diskutierbar.

Diese kurze Zustandsbeschreibung macht etwas ratlos. Auf der einen Seite spielen die Medien, ob digital oder traditionell, eine bedeutende Rolle im Innenleben unserer Gesellschaft. Der Diskussion in den Medien wird auch von ihren Gegnern höchste Relevanz beigemessen. Und die demokratische Öffentlichkeit und nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht sehen die Medien in einer Schlüsselrolle für das Funktionieren eines pluralistischen und vielschichtigen politischen Diskurses. Auf der anderen Seite befinden sich die Medien in einer prekären Situation, die sie nur zum geringeren Teil selbst verschuldet haben, die aber in eine fulminante Vertrauenskrise und dazu führen kann, dass sie ihre zentrale Aufgabe, den Diskurs aller miteinander sicherzustellen, nicht mehr wahrnehmen kann. Deshalb ist das Vertrauen der Menschen, die Medien nutzen, in die Menschen, die Medien produzieren, von elementarer Bedeutung. Es geht um Kommunikation von Personen und nicht um den Tausch von Waren.

Schauen wir noch einmal auf die Medienarbeiter selbst. Auch wenn die eiserne Regel des zur Unabhängigkeit und Distanz verpflichteten Journalisten gilt und nach meiner Auffassung auch gelten sollte: Ist damit das Verhältnis des Journalisten zu den Menschen und zur Welt grundsätzlich und allumfassend erklärt? Und ist eine erfolgversprechende Methodik der Medienberichterstattung tatsächlich eine fast mechanische und von strenger logischer Organisation geprägte? Arbeiten wir Journalisten tatsächlich ohne Seele und ohne Herz in einer kalten Fabrikhalle an der Verarbeitung von Nachrichten und Informationen?

Wenn wir einen Journalisten loben, dann würdigen wir seinen Instinkt für Geschichten, seine einfühlsame lebendige Sprache, seinen genauen Blick, seinen Sinn für das Besondere und Übersehene. Das sind Eigenschaften, die verraten, dass die Arbeit der Medien vor allem in der Arbeit mit, für und über Menschen besteht, und das ist keine Welt, die ohne Nähe funktioniert. Es führt uns zur systematischen Frage, ob kalte Medien über warmes Leben berichten können oder distanzierte Medien über Grenzüberschreitendes, Distanzloses oder sich Aufdrängendes.

Richter und Staatsanwälte oder auch Ärzte und Psychologen haben ganz ähnliche Probleme. Wie wahren sie ihre professionelle Distanz, werden aber ihrem Gegenüber, den Menschen, dennoch gerecht? Und hier wie auch bei den Medien kommt nun eine Form der Achtsamkeit, eines achtsamen Umgangs mit der Welt, zur Geltung.

Es gehört zu den besonderen Fähigkeiten eines Reporters, unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen, offen und neugierig mit ihnen zu reden, sie aufzuschließen und den Lesern, Zuschauern und Hörern einen anderen Blick auf den Menschen zu ermöglichen, ob er nun prominent sein mag oder nicht. „Den Moment achten, ohne (gleich) zu bewerten“, das ist das Konzept der Achtsamkeit. „Den Menschen achten, ohne ihn (gleich) zu bewerten“, das wäre eine entscheidende Weiterung. In dieser Haltung bleibt die beobachtende Distanz gewahrt. Aber eine wohlverstandene „Achtsamkeit“ lenkt auch den Blick auf uns Medienarbeiter selbst, möglicherweise auf unsere Vorurteile, Selbsttäuschungen und Klischees. Wenn unsere Texte und Beiträge tatsächlich den kleinen und großen Geheimnissen auf die Spur kommen wollen, kommen wir um Vertrauenswürdigkeit, Einfühlungsvermögen, Persönlichkeit und vorurteilsfreie Neugier nicht herum. Insofern ist der Hype um die Achtsamkeit vielleicht eine gute Anregung, uns über die wesentlichen Bedingungen gelingender Medienarbeit wieder klarzuwerden. Nicht der Content ist das Maß, sondern der Journalist und die Journalistin.

Stefan Raue studierte Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft und Philosophie in Freiburg und Bielefeld. Er war u. a. Reporter beim WDR, Redaktionsleiter „Aktuelles“ für RIAS-TV, Hauptabteilungsleiter „Aktuelles und Nachrichten“ von DW-TV, Stellvertretender Leiter der Hauptredaktionen „Innenpolitik“ und „Politik und Zeitgeschehen“ beim ZDF. Ab 2011 arbeitete er als trimedialer Chefredakteur für den MDR. Seit 1. September 2017 ist er Intendant von Deutschlandradio.

Berlin remote

Angelika Obert

Ich hab’s ganz gern, wenn man mir sagt, wo es langgeht. Im Kunstmuseum zum Beispiel. Meistens nehme ich den Audioguide. Es ist dann nicht so anstrengend, vor den Bildern zu verweilen. Eine freundliche Stimme sagt mir, was es zu sehen gibt, und sorgt dafür, dass ich vor den wichtigsten Werken eine angemessene Frist stehen bleibe. Am Ende kann ich sicher sein, dass das Bildungserlebnis wirklich stattgefunden hat und nicht etwa an meiner Unaufmerksamkeit gescheitert ist. Ich lande mit gutem Gewissen im Museumscafé.

Ich bin auch immer ganz vergnügt, wenn ich in einem Auto mit Navi sitze. „Nach einhundert Metern rechts abbiegen“, sagt die Stimme, und auf dem Display erscheint die Kreuzung, die auch in Wirklichkeit schon vor uns liegt. Wir sind genau da, wo das Navi sagt, dass wir es sind. Irgendwie ist diese Bestätigung sehr befriedigend.

So wollte ich mir auch den Audiowalk nicht entgehen lassen, den ein Berliner Theaterprojekt jetzt veranstaltet hat, unter dem Titel: „Berlin. Remote.“ Berlin, ferngesteuert.

An einem schönen Nachmittag im Mai finde ich mich zusammen mit fünfzig anderen auf einer kleinen Grünfläche in Berlin-Kreuzberg ein. Alle haben wir Kopfhörer auf den Ohren. Ein Knopfdruck und es heißt: „Noch bist du in der Warteschleife. Bitte um einen Augenblick Geduld.“ Aber dann geht’s los. Eine superfreundliche Frauenstimme stellt sich als Julia vor. Sie sagt: „Ich bin programmiert, dich zu verstehen. Du brauchst jetzt keine andere Stimme neben mir.“ Sie sei kein Mensch, erklärt Julia, sondern aus 2.500 Stunden Frauenstimmen zusammengesetzt. Ihre Lippen könne ich also nicht küssen, aber sonst sei sie ganz für mich da. Julia macht mich darauf aufmerksam, dass ich mich zusammen mit den anderen in einem Schwarm befinde. Bald wird sie uns in Horden aufteilen und unser Hordenverhalten beobachten. Sie schickt uns durch Türen, an Zäune, auf Spielplätze. Sie lässt uns U-Bahn und Fahrstuhl fahren. Sie weist uns darauf hin, wo überall in der Stadt wir ferngesteuerten Programmierungen folgen. An jeder Ampel zum Beispiel. Und zugleich folgen wir ihr: Wir bücken uns alle, wenn sie jedem Einzelnen ins Ohr sagt: „Und jetzt bückst du dich“, wir fotografieren auf ihr Signal hin, wir rennen um die Wette, wenn sie es will – ja, wir beten sogar auf ihr Kommando. „Tu so, als würdest du beten“, sagt Julia jedenfalls.

Gut zwei Stunden dauert der Gang, auf dem Julia sich schließlich auch noch in einen Klaus verwandelt, der uns etwas härter anfasst, effektiver, wie er sagt. Zwei Stunden, in denen wir eine ganze Menge über Fernsteuerung lernen und uns willig fernsteuern lassen.

Ich bin ganz froh, als ich die Kopfhörer wieder absetzen darf. Es tut wohl, keine Computerstimme mehr auf den Ohren zu haben. Aber ich fühle mich auch etwas ausgeliefert jetzt, wieder allein mit mir selbst im Gewimmel der Stadt.

„Ich will versuchen, dir eine gute Hirtin zu sein“, das hatte Julia zu Beginn auch noch gesagt. Wer immer sie programmiert hat, war jedenfalls bibelfest. „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir“ (Johannes 10,27), so heißt es im Johannesevangelium von Jesus. Viele aufgeklärte Menschen haben an diesem Satz Anstoß genommen: „Was denn, wir sind doch keine Schafe!“

Ich bin schon ein Schaf. Das habe ich bei dem Spaziergang mit Julia ja gemerkt. Ich folge gern einer Stimme, jedenfalls wenn sie programmiert ist und sozusagen eine höhere Gewalt darstellt. Ich folge überhaupt allen möglichen Programmierungen, wie Julia mich wissen ließ.

Und darum fällt es mir nun auf: Wenn es eine Stimme gibt, die mich ganz und gar nicht programmiert, dann ist es wohl gerade die Stimme Jesu. Denn das ist die Stimme, die mir nun gar nicht aufs Ohr drückt, sondern in meinem Kopf erst einmal nur eine Stille schafft, einen Freiraum. Und es ist dieser Freiraum, in dem ich ihn flüstern höre: „Warum bist du nur so ein Schaf?“

Morgenandacht im Deutschlandfunk, 3.6.2013

Angelika Obert, geboren 1948, war von 1993 bis 2014 Rundfunk- und Fernsehbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Nach dem Studium der Evangelischen Theologie und der Germanistik besuchte sie eine Schauspielschule, bevor sie Pfarrerin wurde. Als Autorin gestaltet sie Sendungen für den rbb, den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Jetzt ist sie im Ruhestand.

Patricia Schlesinger

Die vierte Gewalt

Erwartungen an die Medien

Das Fachmagazin „Medienkorrespondenz“ beginnt seine erste Ausgabe dieses Jahres mit einem Rückblick auf das Geschehen im Journalismus 2018. Zu den festen Rubriken gehört die Liste der fünfzig meistgesehenen Fernsehsendungen. Die ersten neun Plätze belegen Partien der Fußball-Weltmeisterschaft, auf Rang zehn folgt das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid. Nach weiteren Fußballspielen taucht auf Platz 15 ein „Tatort“ auf, bei dem das Duo in Münster den Fall „Schlangengrube“ aufklärt. 14 weitere Tatorte vervollständigen die Liste, bis schließlich auf Platz 50 die „Tagesschau“ vom 21. Januar 2018 folgt, als die SPD auf einem Sonderparteitag den Eintritt in die Große Koalition beschließt.

Die fünf Top-Suchbegriffe bei Google in Deutschland hießen 2018: „WM“, „Daniel Küblböck“, „Jens Büchner“, „Avicii“ und „Medaillenspiegel“. Die drei auflagenstärksten Zeitschriften 2018 waren die „ADAC-Motorwelt“, die „Apotheken-Umschau“ und das Krankenkassen-Magazin „Bleib gesund“. Können oder müssen wir sogar daraus Schlussfolgerungen auf die Erwartungen des Publikums an die Medien ziehen? Sagen die Statistiken etwas über den Zustand der „Vierten Gewalt“ in Deutschland aus?

„Vierte Gewalt“ ist ein stolzer Ausdruck für die Funktion der bürgerlichen Öffentlichkeit in der liberalen Demokratie. Er ist alt, Jean-Jacques Rousseau, der französische Philosoph, prägte ihn im 18. Jahrhundert. Er sprach von der vierten Säule des Staates, als Zeitungen und Flugschriften die erste Form kritischer Öffentlichkeit bildeten und gegen die absolute Monarchie anschrieben. Die deutsche Nachkriegsrepublik nahm den Ausdruck nach der „Spiegel“-Affäre in ihr Vokabular auf, nunmehr als Widerpart gegen den autoritären Staat. Heute ist der Begriff erneut in Umlauf, auch im verächtlichen Sinne, und damit ist es unsere Verpflichtung, ernst zu nehmen, was damit gemeint ist.

Zunächst grenzt der Begriff ab. Unsere Rolle in der pluralistischen Demokratie ist weder so beliebig wie eine Google-Antwort auf eine Abfrage noch so leichtfertig wie die Kommunikation innerhalb der sozialen Netzwerke. Wir konzentrieren uns auf möglichst sorgfältige Informationen, die zur demokratischen Willens- und Meinungsbildung in unserer Gesellschaft beitragen. Wir versuchen, den Austausch der Argumente und Meinungen, die in der Gesellschaft kursieren, zu organisieren. Wir bemühen uns darum, Erhellendes über Missstände oder Fehlentwicklungen in der Regierung oder in Konzernen erst zu sammeln und dann zu veröffentlichen.

Vollbringen wir unsere Aufgabe einigermaßen gut, können unsere Zuschauer und Zuhörer, also die Bürger dieses Landes, teilhaben am Geschehen und für sich entscheiden, ob sie nicht nur Konsumenten von Nachrichten sein wollen, sondern selbst in den öffentlichen Prozess eingreifen wollen. Unsere Funktion als Teil der liberalen Öffentlichkeit ist wichtig. Das Bundesverfassungsgericht bekräftigte die Bedeutung der Medien für die Demokratie über die Jahre in mehreren Urteilen. Die höchsten Richter formulierten aber auch die Aufgabe, die daraus erwächst. Was die Medien anbieten, soll Relevanz besitzen und die Vielfalt der Meinungen in der Gesellschaft widerspiegeln. Die Berichterstattung soll sich um Wahrheit bemühen und verständlich formuliert sein.

Die Verächter der Medien, die derzeit nicht allein unter den neuen Rechten zu finden sind, argumentieren so: Weil ihre Wirklichkeit nicht abgebildet werde, werfen sie den etablierten Medien einen Mangel an Relevanz vor. Weil ihre Meinung zu kurz kommt, behaupten sie, die Vielfalt, die wir anstreben, sei in Wahrheit manipuliert und bewusst eingeengt. Als Grund führen sie die Beeinflussung durch Dritte (von der Regierung, der Kanzlerin) an. Schließlich fehle es grundsätzlich an der notwendigen Trennung von Nachricht und Meinung.

Es wäre nun ein Leichtes, solche Vorwürfe mit dem Verweis auf die rund 6.000 Zeitungen und Zeitschriften und etwa 500 Radio- und Fernsehprogramme in Deutschland abzutun. Welche Meinung sollte da nicht zu ihrem Recht kommen? Wer könnte diese Vielfalt überblicken oder gar zentral bestimmen, worüber wo und in welchem Maße berichtet oder kommentiert wird? Aber solche naheliegenden Antworten haben wir als Medienverantwortliche in den vergangenen Jahren nach meiner Überzeugung nur zu oft gegeben.

Der Philosoph Jürgen Habermas machte schon vor fast zehn Jahren – damals mit Blick auf die sich verschärfende Krise der Printmedien – ein paar grundsätzliche Bemerkungen, die noch heute Gültigkeit besitzen: „Das demokratische Entscheidungsverfahren kann über tiefe weltanschauliche Gegensätze hinweg nur so lange eine legitimierende, alle Bürger überzeugende Bindungskraft entfalten, wie es der Kombination aus zwei Forderungen genügt. Es muss Inklusion, also die gleichberechtigte Beteiligung aller Bürger, mit der Bedingung eines mehr oder weniger diskursiv ausgetragenen Meinungsstreites verbinden.“2

Inklusion und Diskurs: Dieses Begriffspaar nimmt die Aufgabe der Medien in der liberalen Demokratie auf und bestimmt sie genauer. Immer wieder müssen wir uns fragen, ob und wie wir unsere Funktion beim Austausch der Argumente erfüllen, ob wir zu schnell zwischen (siegreicher) Mehrheit und (unterlegener) Minderheit unterscheiden und so der Suche nach besten Lösungen nur geringen Raum geben.

Jede Haltung, jede Auffassung, jede Meinung soll in der Berichterstattung und im politischen Willensbildungsprozess Widerhall finden, gleichberechtigt und unvoreingenommen – natürlich ist das ein Ideal, dem wir uns nur annähern können, das sich aber niemals dauerhaft erreichen lassen wird. Außerdem sind Medien immer auch selbst ein Spiegel der Wirklichkeit und unterliegen somit den vorherrschenden Strömungen innerhalb der Gesellschaft, die sie beschreiben und analysieren sollen und wollen. Wir stehen nicht draußen oder am Rand, wir stehen mitten im demokratischen Prozess und sollen gleichzeitig die Wirklichkeit abbilden.

Momentan breitet sich das Gegenteil des klassischen Journalismus im Internet aus. Nicht nur junge Menschen ziehen sich in Echokammern zurück und lauschen allein jenen Argumenten, die ihre eigene Meinung stützen. Donald Trump als Twitter-Präsident ist ein extremes Beispiel für den Trend, der politische Auswirkungen besitzt und anfällig für Manipulationen bleibt. Diese Antiliberalität des Wir-gegen-die, des Glaubt-uns-und-bloß-nicht-denen, des Wir-sind-im-Besitz-der-Wahrheit, die sich auch in der deutschen Rechten findet, ist Gift für die pluralistische Demokratie, wie sie in Deutschland seit 1949 gewachsen ist und erhalten bleiben muss.

Von der fundamentalen Kritik an uns dürfen wir uns nicht beirren lassen. Weiterhin müssen wir die ganze Gesellschaft im Blick behalten, müssen wir Meinungen und Wahrnehmungen in ihrer Vielfalt abbilden. Unsere Grundkonstanten behalten wie eh und je Gewicht. Inklusion und Diskurs verlangen nach Flexibilität und Tiefe. Ihnen kommt der investigative Journalismus genauso nach wie die Unterhaltung, die ein „Tatort“ bietet, und der Sport. Es kommt weniger darauf an, was wir tun, es kommt darauf an, wie wir es tun, nämlich ebenso kritisch wie offen, ebenso engagiert wie bedacht.

Der Rundfunkstaatsvertrag definiert unseren Auftrag so: Wir sollen als ein „Faktor des Prozesses freier und öffentlicher Meinungsbildung wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen“. Dabei sind wir verpflichtet, „die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung zu berücksichtigen“.3

Das sind große Worte. Große Worte können entmutigen. Große Worte können aber auch Ansporn sein, ihnen gerecht zu werden, so gut es geht. Und es geht sogar weiter. Der Staatsvertrag für den rbb erwartet, dass wir uns um die „Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland“ bemühen und zur „nationalen und europäischen Integration in Frieden und Freiheit“ beitragen. Da hallt die Wiedervereinigung nach, da werden Aufgaben für den Sender einer Stadt und einer Region formuliert, die bis vor dreißig Jahren geteilt und getrennt waren.

Wir stehen unter besonderen Bedingungen, nicht nur der rbb, sondern der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist gut so. Wir dienen der Demokratie. Wir sind Teil der liberalen Öffentlichkeit, die im Kampf um Selbstbehauptung steht. Wir unterliegen nicht allein dem Marktzwang wie das kommerzielle Fernsehen und die Zeitungshäuser. Wir unterscheiden uns von der unerträglichen Leichtigkeit der sozialen Medien und bieten auch dort kuratierte, wahrhaftige Inhalte.

Inklusion und Diskurs: Darauf kommt es an, bei allem, was wir senden, im Fernsehen wie im Radio. An diesem Zweiklang halten wir fest. Er ist unser Maßstab für das öffentliche Gespräch.

Patricia Schlesinger studierte Wirtschaftsgeografie, Politische Wissenschaften sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Sie volontierte beim NDR, berichtete von 1995 bis 1997 als Leiterin des ARD-Studios Südostasien aus Singapur und ging anschließend als Moderatorin zu „Panorama“. Von 2001 bis 2004 arbeitete Schlesinger als USA-Korrespondentin der ARD in Washington, 2007 wurde sie Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation beim NDR Fernsehen. Ihr Amt als rbb-Intendantin trat sie im Juli 2016 an.

Jörg Bollmann

Keine Kultur ohne Religion

Die Zeit ist kurz. Denn das Wesen dieser Welt vergeht“ (1. Korinther 7,29.31). Müssen wir uns in dieser kurzen Zeit auch noch mit schlechten Nachrichten rumplagen? Oder uns gleich beim Aufstehen mit Gedanken in der Morgenandacht um kurz nach halb sieben im Deutschlandfunk befassen? Sollten wir nicht lieber den Verlockungen unserer Zeit nachgeben, nämlich: bloß nicht mehr rausgucken aus unseren Gruppen, in denen wir es uns in den sozialen Netzwerken mithilfe der Algorithmen gemütlich machen können? In denen wir ungestört um uns selbst und unsere Wahrheiten kreisen können? Die Möglichkeiten, es sich in gesellschaftlichen Gruppen ohne Widerspruch bequem zu machen, sind gegeben. Die Gretchenfrage lautet: Was hält unsere Gesellschaft zusammen?

Für überzeugende Antworten braucht diese Gesellschaft die christlichen Kirchen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren, dass Räume der Begegnung offen gehalten und gesellschaftliche Traditionen gesichert werden. Damit gestalten sie Zukunft auf dem Boden der Überlieferung – die in die Gegenwart zu sprechen auch in der Lage ist.4 Die Enquetekommission des Deutschen Bundestags hat in ihrem im Dezember 2007 veröffentlichten Bericht zu „Kultur in Deutschland“ festgestellt: Kaum eine andere Institution als die Kirche verfügt über ein derart weit gefächertes Angebot, das darüber hinaus noch erreichbar, qualitätsvoll und erschwinglich sei. Alexander Grau bringt es im Magazin Cicero am 23. Dezember 2017 auf den einen Satz: Es gibt keine Kultur ohne Religion.5 Daran kann sich unmittelbar anschließen: Es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt ohne Kultur. Was folgerichtig zu dem Schluss führt: Es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt ohne christliche Kirche, in unserem Land mit unserer abendländischen Geschichte. Aber: Wie erreicht Kirche in modernen Zeiten die Ohren, Augen und Herzen der Menschen?

Zum Beispiel gibt es die breitgefächerte evangelische Publizistik als „Lebensäußerung der Kirche“.6 Christliche Publizistik trägt maßgeblich zur Kulturleistung der Kirchen bei, bereichert unsere Gesellschaft mit Andachten und Beiträgen in Hörfunk, Fernsehen und Print, mit aktuellen Berichten in Nachrichtenagentur und Zeitungen, mit Online-Einträgen und Postings in den sozialen Netzwerken. Allein für den von der evangelischen Produktionsfirma Eikon produzierten Film Katharina Bora haben bei der Erstausstrahlung 2017 mehr als sieben Millionen Menschen das Erste eingeschaltet – knapp zwei Millionen mehr als sonst auf dem für den Film eingeräumten Sendeplatz üblich. Doch oft sind es gar nicht die großen Namen, manchmal auch gar nicht die hohen Zahlen für Auflagen und Reichweiten, die in der christlichen Publizistik wichtig sind.

„Wenn jemand laut an Yara Baders Tür klopft, kriecht Panik hoch.“ Dieser Satz jagt Angst ein. Macht nachdenklich. Wie kann es sein, dass jemand Panik bekommt, wenn es an die Tür klopft? Zumal die 32-jährige Yara Bader in Berlin lebt. Assoziationen an dunkle Zeiten in Deutschland kommen hoch. An Zeiten, in denen Menschen aus deutschen Wohnungen verschleppt und in Vernichtungslagern ermordet wurden. Zeiten, die unsere Gesellschaft mehrheitlich überwunden hat und die wir dann nicht wieder erleben werden, wenn wir unser demokratisches System erhalten können. Dazu braucht es den Zusammenhalt der Gesellschaft, dafür braucht es eine Kultur, die aus der Erinnerung lebt und in die Zukunft weisen kann.

Yara Bader braucht uns. Aber auch wir brauchen Yara Bader. In der Empathie für ihr Schicksal können wir Zusammenhalt spüren. Wir. Das meint hier bewusst mehr als die gesellschaftliche Gruppe der eingetragenen Kirchenmitglieder. Und ist nicht unbedingt das, was man landläufig unter „Mission“ oder „Verkündigung“ verstehen will. Yaras Geschichte hat das evangelische Magazin chrismon veröffentlicht. Chrismon sorgt dafür, dass die knapp 1,6 Millionen Menschen, die das Magazin jeden Monat wahrnehmen, von Yara Bader erfahren. Yara, die das Klopfen an ihrer Tür in Syrien nicht vergessen kann. Als ihr Mann Mazen Darwish verhaftet wurde. Jahrelang hat sie um seine Befreiung gekämpft, bis er dann doch aus dem syrischen Militärgefängnis entlassen wurde. Nun fühlen sich beide irgendwie schuldig, in Deutschland sein zu dürfen. Zu denen zu gehören, die davongekommen sind. Das sagen sie der chrismon-Reporterin ganz offen, sie äußern aber auch ihre tiefe Dankbarkeit. „Für mich ist es ein Wunder, dass er frei ist. Ein Wink Gottes“, sagt Yara Bader. Auch sie ist eine unserer Nächsten, die wir nach Jesu Christi Willen so lieben sollen wie uns selbst. Zu erfahren, wie befreiend Nächstenliebe wirken kann, verbindet über kulturelle Gegensätze und religiöse Unterschiede hinweg.

Ist auch Félicité eine unserer Nächsten? Sie ist eine fiktive Figur, eine stolze, unabhängige Frau, die als Sängerin arbeitet in einer Bar in Kinshasa, der Hauptstadt der Republik Kongo. Als Félicités Sohn nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegt, versucht sie verzweifelt, das Geld für eine Operation aufzutreiben. Félicité ist die Hauptfigur in dem afrikanischen Spielfilm von Alain Gomis. Für die Kinobesucher wird ihre Suche nach dem erforderlichen Geld zu einem atemlosen Streifzug, durch die ärmlichen Straßen wie durch die wohlhabenderen Bezirke der kongolesischen Hauptstadt. Auf der Berlinale 2017 wird der Film mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Die Filmzuschauer können sich mit Félicité identifizieren – und so wird auch sie zu einer unserer Nächsten. epd Film schreibt dazu: „Wenn es ein Gesicht gibt, das diese Berlinale prägte und das auch nach ihrem Ende noch in Erinnerung bleiben wird, dann ist es das der kongolesischen Schauspielerin Veró Tshanda Beya. Immer wieder zeigt es der Regisseur Alain Gomis in ‚Félicité‘ in Großaufnahme, es wirkt auch wie ein Symbol für den Kampf ums tägliche Überleben in Afrika.“7 Gefördert und in die europäischen Kinos gebracht hat den Film das Evangelische Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, eine von Brot für die Welt geförderte Abteilung im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Im Kulturraum Kino treffen wir auf Félicité, und wer am 29. November 2017 nach der Morgenandacht im Deutschlandfunk noch Zeit und Muße hatte für die Nachrichten, der hat die Meldung gehört: „Die deutsche Politik muss sich stärker mit Afrika befassen.“ Das erklärte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in einem Interview mit dem epd.8