Act now! E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben eine radikal neue Qualität: Klimawandel, Epidemien und Artensterben dokumentieren den planetaren Burn-out, die Trecks von Millionen Geflüchteten sind das Resultat rücksichtsloser Machtpolitik und Profitorientierung im Zeitalter der kapitalistischen Globalisierung, das zum "Final Century" zu werden droht. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes – von der Literaturnobelpreisträgerin bis zur Aktivistin von "Fridays for Future" – sind sich einig: Es ist Zeit zu handeln. Jetzt! Mit Beiträgen von Ai Weiwei, Albert II. von Monaco, Swetlana Alexijewitsch, Parwana Amiri, Dariush Beigui, Behrouz Boochani, Donatella Di Cesare, Daniel Dahm, Wolf Gaudlitz, Eckart von Hirschhausen, Luc Jochimsen, Akira Kawasaki, Jan Ilhan Kizilhan, Beate Klarsfeld, Pia Klemp, Tima Kurdi, Mojib Latif, Graeme Maxton, Dennis L. Meadows, Hilda Flavia Nakabuye, Oliver Neß, Leoluca Orlando, Frank Otto, Hanna Poddig, Martin Rees, Boualem Sansal, Vandana Shiva, Omid Tofighian, Ole von Uexküll, Franziska Wessel, Jean Ziegler.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

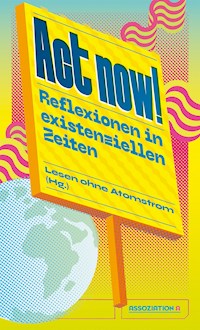

Beim Hamburger Literaturfestival »Lesen ohne Atomstrom – Die erneuerbaren Lesetage« setzen sich seit zehn Jahren Hunderte Schriftsteller*innen und Künstler*innen für einen anderen, achtsamen Umgang mit dem Planeten und seinen Ressourcen ein. Für das Ende des nuklearen Zeitalters.

Act now!

Reflexionen in existenziellen Zeiten

Lesen ohne Atomstrom (Hg.)

Redaktion: Andreas Blechschmidt, Oliver Neß, Frank Otto

Übersetzungen: Daniel Creutz (Donatella Di Cesare); Lilian-Astrid Geese (Fürst Albert II. von Monaco, Parwana Amiri, Behrouz Boochani, Tima Kurdi, Graeme Maxton, Dennis L. Meadows, Hilda Flavia Nakabuye, Martin Rees, Vandana Shiva); Stephanie-Akiko Haschke (Akira Kawasaki)

Lektorat: Theo Bruns

© Berlin, Hamburg 2020

Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin

www.assoziation-a.de, [email protected], [email protected]

Gestaltung: Andreas Homann

eISBN 978-3-86241-634-9

Inhalt

I. Prolog

Oliver Neß/Frank Otto: Clash of Generations – Vom Protest zur Revolte

II. Final Century?! – Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

Swetlana Alexijewitsch: Von der Banalität des Schreckens – oder: Die Niederlage des rationalen Menschen

Martin Rees: Kollektives Versagen – oder: Wie wir das Buch des Lebens vernichten, bevor wir es gelesen haben

Dennis L. Meadows: Langfristig überleben statt kurzfristig gewinnen – Vom Wachstum zur Resilienz

Vandana Shiva: Der Kolonialismus der Konzerne

Daniel Dahm: Den Neuanfang wagen – Vom Aufbruch in eine lebensdienliche Ökonomie

Boualem Sansal: Die Revolution des Lächelns – Für einen neuen Kompass des Lebens

Akira Kawasaki: »Hölle auf Erden« – oder: Die Abschaffung von Atomwaffen ist alternativlos

Luc Jochimsen: Wenn der rationale Mensch sich wieder aufrichtet – Die Verteidigung der Wahrheit

Hanna Poddig: Reflexionen meines Kaffeekonsums – oder: Für ein ganz anderes Ganzes

Beate Klarsfeld: Bereit sein, Widerstand zu leisten

Graeme Maxton: Unsere Weltsicht bringt den Tod – System Change!

III. Klimawandel: Ausgelaugt – Der Burn-Out des Planeten

Mojib Latif: Auf Kurs Worst Case: Eine Lektion – und drei Prinzipien

Fürst Albert II. von Monaco: Gegen die tägliche Verantwortungslosigkeit – Für ein kollektives Bewusstsein

Eckart von Hirschhausen: Kommt ein Planet zum Arzt … Kein Witz

Ole von Uexküll: »Lasst uns nicht allein!« – Über Davi Kopenawa, Hutukara und warum sie am Amazonas auch für unser Überleben kämpfen

Hilda Flavia Nakabuye: Gerechtigkeit für Mama Afrika – Der globale Norden steht in der Schuld der Welt

Franziska Wessel: Generation Z – Gegen die alten weißen Männer

IV. Migration: Die globalen Elendstrecks – Apokalypse der Zivilisation

Tima Kurdi: Öffnet die Herzen – und Grenzen!

Behrouz Boochani/Omid Tofighian: Grenzgewalt als komplexe Folter – Für eine neue Sprache multidimensionaler Kritik

Parwana Amiri: Vom Traum, wieder in Sicherheit zu sein

Jan Ilhan Kizilhan: Schweigen ist tödlich – Von Gewalt, Trauma und Kultur

Dariush Beigui/Pia Klemp: No Borders Navy – Rebels with a Course

Jean Ziegler: Wenn ein Friedensnobelpreisträger das Grundrecht auf Asyl abschafft

Leoluca Orlando/Wolf Gaudlitz: Für eine neue Menschlichkeit – Freizügigkeit für alle

Ai Weiwei: Von der Destruktivität der Nation – Grenzen sind auch dazu da, sie niederzureißen

V. Epilog

Donatella Di Cesare: Die Zeit der Revolte

Über die Autorinnen und Autoren

I. Prolog

Ich habe keine Worte,

um das Leiden

all jener zu beschreiben,

die in Gleichgültigkeit

gefangen sind.

LOIC S., AKTIVIST

(verurteilt wegen Widerstands gegen den G20-Gipfel in Hamburg 2017)

Oliver Neß/Frank Otto

Clash of Generations – Vom Protest zur Revolte

»Vieles ist ungeheuer. Aber nichts ist ungeheurer als der Mensch« – mit diesem Vers des antiken Dichters Sophokles, vor zweieinhalbtausend Jahren in der Tragödie »Antigone« dem Chor zugeschrieben, wollte Kay Sara im Mai 2020 die Wiener Festwochen eröffnen. In den Wochen zuvor hatte die Schauspielerin unter der Regie von Milo Rau die erste indigene »Antigone« einstudiert – und dies nicht auf der Theaterbühne der österreichischen Metropole, sondern auf einer besetzten Landstraße in ihrer Heimat, dem brasilianischen Regenwald. Jenem einzigartigen Biotop, das kriminelle Agrarmanager und korrupte Regierende seit Jahren in Brand setzen lassen, allein für das Jahr 2019 sind 89.178 Feuer im Amazonasgebiet belegt. Das Motiv der Brandstifter in Nadelstreifen: Gier. Mit dem Brandschatzen der planetaren Lunge lässt sich sehr viel Geld verdienen, durch immer mehr Weideland für Rinder und immer neue Anbauflächen für Monokulturen, wo einst Regenwald stand. Zusammen mit dem seit der Industrialisierung fortlaufend ansteigenden Gehalt an Treibhausgasen in der Luft und dem schrankenlosen Land- und Ressourcenverbrauch ist die Vernichtung des Regenwalds eine der zentralen Ursachen für das Aufheizen des Erdballs. Der Mensch ist zur geologischen Kraft geworden. Die existenziellen Folgen vor Augen – die Unbewohnbarkeit weiter Teile des Planeten – sieht Antonio Guterres, Chef jener aus den Ruinen zweier Weltkriege vor 75 Jahren gegründeten Vereinten Nationen, die Menschheit im 21. Jahrhundert erneut im globalen Gefecht: »Unser Krieg gegen die Natur muss aufhören«, appelliert er. Während Menschen stürben und ganze Ökosysteme kollabierten, so Guterres, spreche man nur über Geld.

Sophokles’ Chor, der in der griechischen Tragödie den Menschen als das »Ungeheuerlichste« besingt, besteht in Raus Inszenierung der »Antigone« aus Überlebenden des Krieges im Regenwald: Ureinwohnern, die ein Massaker der Banden von Regierungs- und Konzerngnaden an den Indigenen überlebt hatten. Ihre Proben zur aufwändigen Kunstaktion am Amazonas mussten sie im März 2020 abbrechen – als ein Virus nicht nur die Kunst, sondern den gesamten Planeten lahmlegte. Covid-19. Der Erreger, der für Evolutionsforscher auch der »Preis unserer Ausbeutung der Natur« ist und in spektakulärer Weise auf ein weiteres Desaster der Moderne verweist: das Verschwinden der Arten. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen werden bis Mitte des 21. Jahrhunderts, also in gerade mal dreißig Jahren, eine Million Tier- und Pflanzenarten ausgerottet sein, vom Tiger bis zum Käfer. Zudem sei im gleichen Zeitraum der Lebensraum von einer Milliarde Menschen akut bedroht, prognostiziert das australische Institute for Economics and Peace. Ursächlich dafür ist die Art, wie wir uns zu leben und zu wirtschaften anmaßen. Das Ausplündern der Böden, das Aussaugen der Meere und die Rodung der Wälder sind reiner Terror gegen die Ökosysteme, von denen die Menschheit existenziell abhängt. Sie sind zugleich der ideale Nährboden für die die Welt so abrupt entschleunigende Pandemie, für das Überspringen der Artgrenze, Zoonosen.

»Wir dringen in tropische Wälder und andere unberührte Landschaften mit vielen Tier- und Pflanzenarten vor, die viele unbekannte Viren beherbergen«, schreibt David Quammen, Autor von »Spillover – Der tierische Ursprung weltweiter Seuchen«: »Wir fällen Bäume; wir töten Tiere oder sperren sie in Käfige und verfrachten sie auf Märkte. Wir stören die Ökosysteme und schütteln die Viren quasi von ihren natürlichen Trägern ab, sodass diese neue brauchen. Und das sind oft wir.« Jetzt auch mal wir im satten Europa, in dem viele allen Ernstes weiter glauben, dass wir uns gegen Eindringlinge jeder Spezies hermetisch abschotten können. Da auch hier die Welt so abrupt stillstand, konnte Kay Sara nicht auf der großen Wiener Bühne sprechen, sondern zog sich dahin zurück, wo sie sich trotz allem zu Hause fühlt: »Im Wald, bei meinem Volk, ganz im Norden Brasiliens, am Ufer des Flusses Oiapoque.« Dort stellte man den Ihren aber weiter unbarmherzig nach. Kurz nach Ausbruch der Pandemie witterten die Konzerne mit ihrem rechtsradikalen Cheflobbyisten im Präsidentenpalast von Brasilia neue Chancen. Dessen »Umweltminister« gab die Losung aus, die Zeit zu nutzen, in der sich die Welt mit dem Virus befasst, um den Krieg im Regenwald noch forscher zu betreiben. Für »Antigone« Kay Sara ist seither ausgemacht: »Es geht nicht mehr um Kunst, es geht nicht mehr um Theater. Unsere Tragödie findet hier und jetzt statt, vor unseren Augen.« Oder wie es der renommierte Klimaforscher Mojib Latif in seinem Beitrag zu dieser Anthologie zuspitzt: »Der Planet ist auf Kurs Worst-Case-Szenario.«

Diese komplexe Tragödie der Moderne hat das Hamburger Literaturfestival »Lesen ohne Atomstrom« – einst entstanden als zivilgesellschaftliche Reaktion auf das kulturelle Greenwashing eines Atom- und Kohlekonzerns und seiner Lobbyisten in der hanseatischen Landesregierung – veranlasst, kluge Köpfe aller Generationen rund um den Globus um ihre Sicht auf die Welt im 21. Jahrhundert zu bitten: Gedanken zu den epochalen Herausforderungen im Anthropozän. Jenem Zeitalter, von dem erstmals 1873 der Geologe Antonio Stoppani sprach, als er im Menschen »eine neue tellurische Macht« erkannte, »die es an Kraft und Universalität mit den großen Gewalten der Natur« aufnehmen könne. Für Chemie-Nobelpreisträger Paul J. Crutzen, der den Begriff vor zwei Jahrzehnten etablierte, sind »die Effekte des menschlichen Handelns auf die globale Umwelt in den letzten drei Jahrhunderten eskaliert«. War im vorangegangenen Holozän die Natur allmächtig, so hat im Anthropozän zunehmend der Mensch seinen Einfluss auf die Erde geltend gemacht. Dennoch greift diese schlüssig erscheinende Neudefinition noch zu kurz, lässt sie doch die extremen Ungleichheiten innerhalb der menschlichen Spezies unberücksichtigt: Ungleichheit hinsichtlich der Verursachung des Problems wie auch, was das Leiden darunter anbelangt. So ist die Zerstörung der Lebensbedingungen nicht einfach nur Menschenwerk, sondern vielmehr Produkt einer über die letzten Jahrzehnte zunehmend entfesselten gesellschaftlichen Formation: der kapitalistischen Produktionsweise. Entsprechend vermag der zuletzt verstärkt diskutierte Begriff des »Kapitalozäns« die Entwicklung in ihrer Komplexität besser zu erfassen.

»Wir leben derzeit im ersten Jahrhundert von 45 Millionen Jahrhunderten irdischer Existenz, in dem eine – unsere – Spezies allein über die Zukunft der Erde entscheiden kann«, konstatiert in diesem Band eine Persönlichkeit, die weit mehr als den Erdball im Blick hat, nämlich das Universum – Astrophysiker Lord Martin Rees, Königlicher Astronom der britischen Queen. Ein Charakteristikum dieser Epoche hat Swetlana Alexijewitsch beim »Lesen ohne Atomstrom«-Kulturprotest gegen den G20-Gipfel in Hamburg 2017 benannt: »Die Niederlage des rationalen Menschen«. Die Literaturnobelpreisträgerin bezieht sich dabei maßgeblich auf den – trotz aller nuklearen Desaster, von Majak und Harrisburg bis Tschernobyl und Fukushima – unveränderten Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, der einer unheilvollen Allianz aus Konzernen und regierenden Lobbyisten geschuldet ist, die gigantische Profite mit der vermeintlich zivilen Nutzung der Kernspaltung erzielen. Alexijewitsch hat mit vielen der Zehntausenden gesprochen, die nach dem GAU in der Ukraine vor der atomaren Verseuchung ihrer Heimat fliehen mussten, und hat dabei Apokalyptisches aufgezeichnet. Wenn Ärzte die Tschernobyl-Vertriebenen vor ihren sterbenden Angehörigen warnen: »Nicht nahe rangehen! Nicht küssen! Nicht streicheln! Das ist nicht mehr der geliebte Mensch, das ist ein strahlenverseuchtes Objekt.« Dagegen verblassen Shakespeare und Dante, schreibt Alexijewitsch in ihrem Essay zu diesem Band. Und sie beobachtet, dass »der Mensch etwas völlig Neues, Unmenschliches tut: Er begräbt Erde in der Erde, versenkt verseuchte Erdschichten in speziellen Betonbunkern, mitsamt allem was darin lebt.« Für die weißrussische Autorin ist gar eine neue Spezies entstanden: der »Tschernobyl-Mensch«. Und gerade mal 25 Jahre nach dem Tschernobyl-GAU tut der Mensch im weit entfernten Japan das Gleiche wieder: Nachdem die Atommeiler in Fukushima explodiert sind und Hunderttausende fliehen mussten, vergraben die Menschen wieder die verseuchte Erde. Um kurz darauf viele Atommeiler erneut zu starten.

Weder in Japan noch in der Ukraine oder am Amazonas ist eine gesellschaftliche Kraft da, die den Regierenden und Konzernen bei ihren skrupellosen Taten in den Arm fällt. »Rational« ist dieser Mensch wohl kaum, vielmehr gleicht sein Umgang mit dem Planeten »einem Katastrophenfilm, in dem rivalisierende Mafiagruppen sich an Bord eines Flugzeugs in 12.000 Meter Höhe ein Feuergefecht mit großkalibrigen Waffen liefern«, so Peter Sloterdijk. Die Atommafia ist es denn auch, die der Zivilisation eine ihrer schwersten »Niederlagen« zugefügt hat: den militärischen Einsatz der Kernspaltung. Selbst die Infernos von Hiroshima und Nagasaki haben nicht zum Umdenken geführt, wie Akira Kawasaki vom Friedensnobelpreisträger ICAN, der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, in seinem Beitrag zu diesem Band eindrücklich darstellt. Der Mensch hat sich vielmehr in den Hundertausenden Jahren seiner Evolution erstmals technologisch in die Lage versetzt, den Planeten komplett vernichten zu können – und das jederzeit, wie Rachel Bronson, Präsidentin der hochdekorierten Wissenschaftlergruppe des »Bulletin of the Atomic Scientists«, mahnt: »Wenn man die nukleare Lage der Welt nur als düster bezeichnet, ist das eine Unterbewertung der Gefahr und der Unmittelbarkeit.« Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte bei ihrer Gründung vor 75 Jahren in ihrer ersten Resolution die Abschaffung von Massenvernichtungswaffen als ihre zentrale Aufgabe postuliert – heute verfügt ein Dutzend Staaten über 13.000 Nuklearsprengkörper. Auch eine dieser »Niederlagen des rationalen Menschen«.

Die Weltgemeinschaft ist offenkundig überfordert mit der Eskalation der Zerstörungen, die im 21. Jahrhundert zu existentiellen Herausforderungen kumulieren: Klimawandel, Regenwaldvernichtung, Ozeanvermüllung, Massenvernichtungswaffen, Artensterben, atomare GAUs – und nicht zuletzt die Tatsache, dass noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Frauen, Männer und Kinder rund um den Globus vor Umweltverwüstungen, Armut, Krieg und Terror auf der Flucht waren. Sie machen ein Prozent der Weltbevölkerung aus, mehr als 80 Millionen Fliehende. Allein in der letzten Dekade hat sich die Zahl annähernd verdoppelt. Die Menschen auf der Flucht werden an selektiv gezogenen Grenzen aufgehalten, die – ausgebaut zu hochtechnisierten Festungsanlagen – schier unüberwindlich sind. Die tödlichste dieser Grenzziehungen verläuft quer durch das Mittelmeer. Millionen Europäer genießen hier, qua Geburtsort dazu berechtigt, den Sommerurlaub, während an denselben Ufern das Territorium der Europäischen Union verteidigt wird. Unerbittlich geht der Friedensnobelpreisträger EU gegen Menschen vor, die sich mit letzter Kraft an unsere Strände schleppen – gehetzt, misshandelt, erschöpft. Der weltweit anerkannte Traumatologe Jan Ilhan Kizilhan beschreibt in diesem Band, in welch unfassbar desolater Verfassung Geflüchtete nur um eines bitten: Über-Leben. Doch viele schaffen es nicht, lebend europäischen Boden zu erreichen. Tausende kommen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben. Einige werden leblos an unsere Strände gespült – wie Alan Kurdi. Er wurde nur zwei Jahre alt, ertrank gemeinsam mit Bruder und Mutter in der Meerenge zwischen der griechischen Insel Kos und der Türkei. Alans Bild ging um die Welt, wie er mit dem Gesicht im Sand liegt, angespült wie Treibgut. Seine Eltern hatten nach monatelanger Odyssee versucht, den Sicherheit verheißenden Boden der EU zu erreichen. Der Bürgerkrieg in Syrien mitsamt der in Europa produzierten Bomben sowie der Terror islamistischer Milizen hatten sie in die Flucht getrieben. Ein geordnetes Entrinnen vom Schlachtfeld in ihrer Heimat gab es nicht. Vor der Flucht auf einem winzigen Boot hatte Familie Kurdi ganz legal versucht, zu Alans Tante Tima nach Kanada auszureisen. Der Versuch scheiterte an unüberwindbaren bürokratischen Hürden. Die herrschende Weltordnung sieht vor, dass Menschen wie die Kurdis in den ihnen zugedachten Kriegs- und Krisengebieten zu bleiben haben. Alans Tante beschreibt in diesem Band ihr Familientrauma, eines von Millionen. Und Tima Kurdi bittet: »Öffnet die Herzen – und Grenzen!«

Doch der reiche Norden lässt weltweit erkennen, was er unter »humanitärem« Handeln versteht. So wenn sich in den USA Scott Warren vor Gericht verantworten muss, weil er Menschen auf der Flucht in der Wüste Arizonas mit Wasser versorgte. Wenn Sarah Mardini und Seán Binder in Griechenland angeklagt sind, weil sie verletzten Geflüchteten Erste Hilfe geleistet haben. Oder wenn eine Armee tagtäglich in der Ägäis, dort wo Alan Kurdi ertrank, Jagd auf die mit Frauen, Männern und Kindern überfüllten Nussschalen macht. Die hochgerüsteten Patrouillen des Friedensnobelpreisträgers EU versuchen die Gummiboote zum Kentern zu bringen. Ihre oft vermummten Besatzungen zerschlagen mit Eisenstangen die Motoren, traktieren die verängstigten Insassen. Niemand unterbindet das. Unterbunden wird von Europas Regierenden nur das Retten.

Zahlreiche Freiwillige leisten seit Jahren ehrenamtlich Seenotrettung im Mittelmeer. Sie erwarteten nichts von den Verantwortlichen, von der EU, den nationalen Regierungen. Sie nahmen einfach selbst in die Hand, was eigentlich hoheitliche Aufgabe ist: in Not Geratene bergen. Weit mehr als 100.000 Menschen haben diese privaten Initiativen aus dem Wasser gezogen und vor dem sicheren Tod bewahrt. Doch Europas Regierungen beschlagnahmten nahezu alle Rettungsschiffe, drohen den Lebensrettern mit Gefängnis. Zwei dieser Kapitäne, die hinter Gittern sollen, Pia Klemp und Dariush Beigui, beschreiben in einem Dialog für diese Anthologie ihre Erfahrungen mit der Festung Europa und kommen zu der Schlussfolgerung: »Ein System, das auf Gier, Gewalt und Gehorsam beruht, wird immer mit voller Härte zuschlagen, wenn man an seinem Machtanspruch und seinen Festungsmauern kratzt. Dieses System gehört nicht geändert, es muss niedergerissen werden.« Dabei wissen sie den weltweit geachteten Kämpfer gegen Organisierte Kriminalität und Bürgermeister der einstigen Mafia- und heutigen Kultur-Metropole Palermo, Leoluca Orlando, an ihrer Seite. Der Initiator der »Charta für die Freizügigkeit des Menschen« schreibt in seinem Beitrag zu diesem Band: »Heutzutage muss uns doch allen bewusst sein, dass erst durch Völkerwanderungen und die Bewegungen einzelner Stämme das Leben auf diesem Planeten seine kulturellen Bedeutungen und wahren Werte bekommen hat. Aber 500 Millionen Europäern, in 27 verschiedenen Staaten lebend, will es nicht gelingen ein, zwei oder drei Millionen Flüchtlinge aufzunehmen? Also bitte …«

Derweil versorgt der globale Süden, mithin die ärmsten Länder der Welt, 90 Prozent der weltweit Fliehenden, mehr als 70 Millionen Frauen, Männer und Kinder. Noch so eine dieser »Niederlagen des rationalen Menschen«: wenn die Ärmsten den Armen helfen müssen, weil die Reichen sich demonstrativ abwenden. Die EU verkörpert das, was Flüchtlingsretterin Klemp den »modernden Leichnam des Humanismus« und Schriftstellerin Alexijewitsch »eine Katastrophe des Bewusstseins« nennt. Es sind mittlerweile Millionen »Niederlagen«, Tag für Tag, allerorten. Eine solche ist auch die Wahl der Ursula von der Leyen, die sich von den versammelten Rechtsradikalen im EU-Parlament ins Amt der europäischen Regierungschefin hieven ließ, als selbst viele der eigenen Konservativen ihr nicht mehr folgen mochten. Und von der Leyen liefert seither verlässlich für Europas Faschisten und Rassisten: »Wir werden die Stellung halten«, befiehlt sie ihren Grenzschützern am 5. März 2020. Als 2017 Deutschlands einflussreichste Punkband »Slime« in ihrem neuen Album prophezeite »Sie wollen wieder schießen dürfen«, da schien das doch arg übertrieben. An jenem Märzmorgen 2020, unmittelbar bevor von der Leyen sich die hermetisch abgesicherte Grenze nahe dem türkischen Pazarkule zeigen lässt, wird die Vorhersage der Band jedoch blutige Realität: Der Pakistaner Muhammad Gulzar sackt plötzlich zusammen. Seine Frau steht neben ihm. Gulzar presst verzweifelt die Hand auf seine Brust, eine Kugel des Kalibers 5,56 Millimeter hat sie durchschlagen. Muhammad Gulzar stirbt. Drei weitere Flüchtende, die an diesem Morgen europäischen Boden erreichen wollten, werden ebenfalls von Kugeln der griechischen Militärs getroffen. Die Stellung wird gehalten. Der EU-Oberfehlshaberin gelingt es spielend, Jean-Jacques Rousseau zu widerlegen, für den »die Menschen mit all ihrer Moral nie etwas anderes als Ungeheuer gewesen wären, wenn die Natur ihnen nicht das Mitleid zur Stütze der Vernunft gegeben hätte«. Der Philosoph des 18. Jahrhunderts konnte den Politikertypus des 21. Jahrhunderts nicht vorausahnen. Für Jean Ziegler verkörpert jene »elegante Frau in den Sechzigern, die ein gepflegtes Französisch spricht«, die Strategie »Abschreckung durch Terror. Das soll einen solchen Schrecken verbreiten, dass die Verfolgten darauf verzichten, ihre Länder zu verlassen, so hoffen es die finsteren Bürokraten der EU.«

Und diese haben auch für jene alles vorbereitet, die es an allen Sperren vorbei an die Ufer Europas geschafft haben: Für die haben sie Lager eingerichtet – unbeschreibliche Elendsquartiere, über die Mathilde Weibel vom Roten Kreuz sagt: »Man stirbt in diesen Lagern auf kleiner Flamme. Langsam. Von innen. Bis man eines Tages das Messer ergreift, das zu sehen man sich weigerte.« Welcome to Hell, Made in Brüssel. Die Schülerin Parwana Amiri, die nach monatelanger Flucht aus Afghanistan in der Hölle Moria auf Lesbos interniert war, schreibt in ihrem Text für diesen Band: »Flüchtling zu sein bedeutet viel mehr, als eine Grenze zu überschreiten. Geflüchtet zu sein bedeutet, sprachlos gemacht zu werden, von der Teilhabe am Leben ausgeschlossen zu werden, nicht mehr Mensch zu sein.« Für Ai Weiwei versucht Europa »die Flüchtlinge zu bestrafen und sich ihrer zu entledigen«, so der Künstler in seinem zornigen Essay zu diesem Band. Hoch differenzierte, »systematische Folter« nennt es der kurdische Schriftsteller Behrouz Boochani, der 2013 den Häschern des iranischen Geheimdienstes gerade noch entkommen war, beim Versuch, Australien zu erreichen, aufgegriffen und sechs Jahre auf einer Insel im Pazifik interniert wurde. In Australiens Flüchtlingsgefängnis schrieb Boochani den vielfach preisgekrönten Roman »No Friend but the Mountain«, dessen Manuskript er in Tausenden SMS-Nachrichten in die Welt schmuggelte.

Der Umgang mit den Zigmillionen Flüchtenden ist zweifelsohne eine der »Niederlagen des rationalen Menschen«, die wir nur zu oft ebenso ignorant akzeptieren wie all die anderen unserer Zeit. Jean Ziegler benennt unser aller ganz persönliche Verantwortung: »Auch ich war nicht direkt verantwortlich für das menschliche Elend, das ich bei meinem Besuch auf Lesbos unmittelbar vor Augen hatte, doch als Europäer, als Mensch, der bislang stumm geblieben war, hatte ich zu der Verschwörung des Schweigens beigetragen, die diese Gräuel erst ermöglicht.« Ziegler hält uns zu Recht den Spiegel vor. Denn was ist unsere Reaktion auf all das? Bleiernes Schweigen. Oder eine lautstarke Party, die alles übertönt. Wir wollen all das nicht hören, wollen weiter konsumieren, als gäb’s kein Morgen. Es ist ein dröhnendes Schweigen zu dem, was Ziegler an anderer Stelle »kannibalische Weltordnung« genannt hat: zu den Millionen Fluchttragödien, den Tausenden Toten auf dem Grund des Mittelmeers, die unser Urlaubsparadies zum Massengrab haben werden lassen. Schweigen zum Gemetzel an Kay Saras Angehörigen und dem Niederbrennen des Regenwalds. Schweigen zur regelmäßig wiederholten atomaren Apokalypse. Nichts fällt uns dazu ein, dass wir unsere Mitgeschöpfe ausrotten. Dekadent pflegen wir einen Lebensstil, der den Erdball unumkehrbar aufheizt.

Der auf Aristoteles zurückgehende Terminus »Akrasia« erfasst dieses groteske Verhalten, dieses Agieren wider besseres Wissen, mit dem wir in den letzten Jahrzehnten mannigfache Lunten angezündet haben. Der Burn-out des Planeten ist die Konsequenz dieses Handelns. Herbert Marcuse beschrieb vor über einem halben Jahrhundert das »Ende der Utopie«, das er darin erkannte, dass Wissen und Technik längst ein glückliches Leben ermöglichen könnten, aber eben auch geeignet sind, »die Welt zur Hölle zu machen«. Da sind wir heute wohl so gut wie angekommen. Oder wie es der Freund unseres Festivals, der viel zu früh verstorbene Roger Willemsen, in seinem letzten Text 2015 so trefflich skizzierte: »Die letzte Epoche der Utopie hat begonnen, und wie alle Ressourcen wird auch die Zukunft knapp.« Stephen Hawking gab 2017, wenige Monate vor seinem Tod, der Menschheit noch hundert Jahre auf der Erde, wenn der Mensch nicht innehalte. Analog warnt auch Astronom Martin Rees, dass unser Jahrhundert das »Final Century« werden könnte, und zeichnet in diesem Band ein seiner Profession entsprechendes Bild: »Das ›Raumschiff Erde‹ rast durch die Leere. Die Passagiere haben keine Pläne, blicken nicht Richtung Horizont, ignorieren langfristige Risiken.« Fürst Albert II. von Monaco bewegt genau dies, wenn er in seinem Essay zu diesem Buch fragt: »Warum fällt es uns so schwer, unsere Zivilisation, unseren Planeten und unsere Kinder vor dem Ökokollaps zu bewahren?«

Wir sehen, dass es brennt, lichterloh. Wir kennen sogar die Brandstifter. Und wir lassen sie machen. Wir betrachten das zerstörerische Spektakel, ohne einzugreifen. Es ist jene erschreckende Gleichgültigkeit, die kluge Menschen als verheerend diagnostiziert haben. Wie der Friedensnobelpreisträger und Schriftsteller Elie Wiesel, der Auschwitz und Buchenwald überlebt und »immer daran geglaubt [hat], dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit.« Stéphane Hessel nannte diese Gleichgültigen, die es brennen sehen und brennen lassen, »Ohne-mich-Typen«. Für den Résistance-Kämpfer und späteren UN-Diplomaten ist die Haltung des »Ohne mich« »das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann. Den ›Ohne-mich-Typen‹ ist eines der absolut konstitutiven Merkmale des Menschen abhandengekommen: die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement.«

Jeder Einzelne steht in der Verantwortung – dafür dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie objektiv nicht bleiben können. Wir müssen »den Prozess der Veränderung beflügeln«, so Friedenspreisträger Boualem Sansal in seinem Essay zu diesem Band. Mensch-Sein beginnt überhaupt erst mit Verantwortungsbewusstsein. Daran mangelt es vielen aus unseren Generationen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmend waren und es bis heute sind – sonst stünde es um den Planeten nicht so, wie es steht. Bereits im 18. Jahrhundert bemerkte der Philosoph Giambattista Vico, der Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen analysierte: »Zuerst fühlen die Menschen das Notwendige, dann achten sie auf das Nützliche, darauf bemerken sie das Bequeme, weiterhin erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt sie der Luxus – schließlich werden sie toll und zerstören ihr Erbe.«

Ja, zugegeben: Wir sind selbst Teil dieser luxuriös ruinösen Generation. Wie auch die Musiker von »Slime«, die zu ihrem 40. Bühnenjubiläum singen: »Die fetten Jahre sind schon bald vorbei, dann kommt der große Hunger nach dem großen Fressen. Die Kinder fragen, du warst doch dabei, warum hast du uns verraten? Warum hast du uns vergessen?« Das müssen wir – auch das gesamte Team der Engagierten von »Lesen ohne Atomstrom« – uns persönlich fragen: Ob wir genug getan haben. Denn eines waren wir alle nicht: »Ohne-Michs«. Wir haben mit vielen anderen Häuser besetzt, wo nötig auch verteidigt und so dauerhaft der Spekulation entzogen. Wir haben versucht, den Bauzaun am Atomkraftwerk Brokdorf niederzureißen, oder haben Schienen ins Wendland unpassierbar gemacht, was Atomtransporte vorübergehend aufgehalten hat. Wir haben gemeinsam mit zahlreichen engagierten Künstlerinnen und Künstlern, Autorinnen und Autoren den unerträglichen Kulturmissbrauch von Atomindustrie und Hamburger Provinzpolitikern zerlegt – und für ein unabhängiges Festival gesorgt. Ja, alles durchaus richtig. Mehr aber auch nicht! Gereicht hat all das angesichts des desaströsen Status quo keinesfalls.

Roger Willemsen porträtierte in seinem letzten Essay unter dem Titel »Wer wir waren« seine, unsere Generation. Unser Scheitern: »Wir waren wie die Landschaft, im Rückzug. Wir hatten unserem Verschwinden nichts entgegenzusetzen, rieben uns aber auf im engen Horizont einer Arbeit, die ein Unternehmen stärken, erfolgreicher, effektiver machen sollte, aber nicht Lebensfragen beantworten, das Überleben sichern helfen würde. Kaum blickten wir in die Vergangenheit, sahen wir nichts als Fortschritt. Kaum blickten wir in die Zukunft, nichts als Niedergang. Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, die begriffen, aber sich nicht vergegenwärtigen konnten, voller Information, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst.« Für Willemsen geriet unsere Generation von der »Macht der Verhältnisse in die Entmündigung durch Dinge, denen wir Namen gaben wie ›System‹, ›Ordnung‹, ›Marktsituation‹, ›Wettbewerbsfähigkeit‹. Ihnen zu genügen nannten wir ›Realismus‹ oder ›politische Vernunft‹. Auf unserem Überleben bestanden wir nicht. Denn unser Kapitulieren war auch ein Mit-der-Zeit-Gehen.«

Obsiegt nun der gleichgültige Gang in Lord Rees’ »Final Century«? In dem nun aber doch eine, eher zwei, Generation(en) Hoffnung machen. Wie die Aktivistinnen und Aktivisten um Pia Klemp und Dariush Beigui: die alles stehen und liegen lassen, um monatelang die Ertrinkenden aus dem Mittelmeer zu ziehen. Gehalt, Karriere, Besitz – kein Gedanke daran. Einfach machen, nicht länger gleichgültig, stattdessen Menschsein: »für mich war und ist die seenotrettung kein akt der humanität, es ist mein politisches statement gegen den kapitalismus«, begründet Beigui seinen Weg in diesem Buch. Auf den sich inzwischen auch viele Jüngere, erst um die Jahrtausendwende Geborene, gemacht haben. Sie sind in Sorge um das Klima rund um den Globus unterwegs. Wie Hilda Flavia Nakabuye in Kampala und Franziska Wessel in Berlin, die in diesen Band die Perspektive ihrer engagierten Generation einbringen: Sie »sind es so leid zu sehen, wie wenige – meist alte und weiße – Männer immer wieder Entscheidungen treffen, die diesen Planeten zerstören.« Weil sie kontinuierlich freitags unter dem so schlichten wie richtigen Motto »Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut« auf die Straße gehen, nennen die Jungen sich »Fridays for Future«: eine weltweite Bewegung, die nichts weniger beansprucht, als den Planeten vor den »alten weißen Männern« zu retten. Sie sind wahrlich keine »Ohne-Michs«, verachten zu Recht das »Mit-der-Zeit-Gehen« von uns Alten. Hilda und Franziska, Pia und Dariush und all die anderen – sie nötigen uns hohen Respekt ab.

Bemerkenswert bei den »Fridays« ist, dass sie sich nahezu ausschließlich auf Erkenntnisse der Wissenschaft berufen. Auf jene Blaupausen für die Rettung des Planeten, die schon seit langer Zeit zahlreich vorliegen, bereitgestellt von klugen wie unbestechlichen Köpfen aus der Elterngeneration, immerhin. Die Jungen definieren gerade Willemsens »Realismus« und »politische Vernunft« gänzlich neu, wenn sie die Umsetzung der Forschungserkenntnisse einfordern. Kompromisslos, ohne Deals. Weil man mit der Natur weder verhandeln noch Kompromisse schließen kann, wie Klimaforscher Mojib Latif in diesem Band unmissverständlich klargemacht hat. Hilda Flavia Nakabuye, Anfang 20, fasst es in ihrem Essay bildhaft: »Ich sorge mich um meine Mama Afrika, es geht um Mamas Überleben.« Dafür verlangen Hilda und die Ihren die Einhaltung bestehender internationaler Vereinbarungen. Ziemlich unspektakulär, aber für unsere Generation ist die Missachtung von Abkommen der Normalzustand, den unsere Generation noch immer definiert. Sie sitzt weiter an den Schalthebeln der Macht in Politik und Wirtschaft und verteidigt in ihrer weit überwiegenden Mehrheit beharrlich, worin sie sich über Jahrzehnte so komod wie zerstörerisch eingerichtet hat. Fleischmassen, Kleiderberge, Neuwagen. Von allem immer mehr. Der bald 80-jährige Lord Rees bekennt: »Wir sollten uns schämen, künftigen Generationen eine so erschöpfte und gefährliche Welt zu hinterlassen.«

Und so benennt Rees gemeinsam mit Nakabuye und Wessel in diesem Buch die zentrale Kontroverse des 21. Jahrhunderts: den »Clash of Generations«. In ihm stößt das aus Zukunftssorgen gespeiste Engagement der Jüngeren auf die hedonistische Scheuklappenmentalität der älteren Generation, die »neue Generation der Engagierten, Schöpferischen und Fürsorgenden auf unsere Generation der Imperien und Konsumgesellschaft«, so Opernregisseur Peter Sellars. Für die »New York Times« ist der Frieden zwischen den Generationen vorbei. Der von unserer Generation angezündete Planet mit seinen Schauplätzen der Geflüchteten-Tragödien, der verseuchten Meere, gemeuchelten Arten und rauchenden Wälder wird zum Antrieb des »Clash of Generations«. Auch die junge Schweizer Romanautorin Lisa Schneider, gerade mal volljährig schon Schöpferin eines halben Dutzends Bücher, benennt schonungslos die Verantwortlichkeiten: »Schuld an all dem trägt die Generation, die heute das Sagen hat und weiterhin an ihrem erdzerstörerischen Kurs festhält.« Eine harsche Polarisierung, zugegeben – bei der sich nicht nur TV-Entertainer und Mediziner Eckart von Hirschhausen in seinem Essay zu diesem Band »Kommt ein Planet zum Arzt … Kein Witz« fragt: »Hilft uns das weiter?« Und selbst die Antwort gibt: »Ja.« Ebenso fokussiert die Inspiratorin der »Fridays«, Greta Thunberg, auf den Generationen-Clash: »Meine Generation wird nicht ohne Kampf aufgeben.« Das bestärken auch Hilda Flavia Nakabuye und Franziska Wessel in diesem Band: »Wir sind die Klimageneration. Ihr solltet uns ernst nehmen.« Der Ton wird schärfer, völlig zu Recht.

Die Perfidie der Alten: Sie ahnen zusehends, dass sie das Drängen ihrer Kinder ernst nehmen müssen – und passen sich an, überaus biegsam, wie es ihre Generation geübt ist. So wird neuerdings gern Verständnis für die Anliegen der Jungen geheuchelt. Thunberg hat das durchschaut: »Das ist etwas Schlimmeres als Schweigen: Leere Worte und Versprechungen.« So wenn viele von uns Alten gleich nach den hohlen »Versprechungen« wie gehabt den neuen SUV bestellen oder die Kreuzfahrt buchen. Oder wir uns notfalls auch ein bisschen reuig zeigen und »Strohhalm und Plastiktüte weglassen« oder »klimakompensiert fliegen, mit Jutebeuteln einkaufen und einmal im Jahr für die ›Earth Hour‹ das Licht ausschalten«, ätzen von Hirschhausen und Ole von Uexküll, Direktor des Alternativen Nobelpreises, in diesem Band: »Wir wissen, dass all das nicht reicht – und trotzdem machen wir weiter.«