17,99 €

Mehr erfahren.

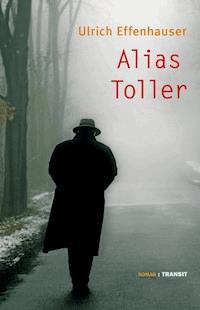

- Herausgeber: Transit

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Fall, der auf Tatsachen beruht: Krieg, Kalter Krieg und die Wende sind der Hintergrund für diesen literarischen Krimi - gekonnt erzählt und historisch belegt. Ende der siebziger Jahre. Kriminalassistent Heller ermittelt inoffiziell in Prag. Dort wurde sein Chef Kolnik erschossen aufgefunden. Der war nach Prag gefahren, um den rätselhaften Mord an dem Musiklehrer Gutleb in Regensburg aufzuklären. Heller trifft den Fotografen Jiří Abel. Auf dessen Fotos ist zu sehen, dass sein bewunderter Chef Kolnik nicht der Widerstandskämpfer war, für den er sich ausgegeben hat, sondern zu einer SS-Einheit gehörte, die auf der Partisanenjagd in der besetzten Tschechoslowakei viele Menschen brutal ermordete. Auch Gutleb gehörte zu dieser Einheit - und da sind noch zwei weitere SS-Offiziere, die inzwischen angesehene Bürger der Bundesrepublik sind. Einer von ihnen, Toller, arbeitet in einer NATO-Abhöranlage in der Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze. Heller ist ihm auf der Spur und damit auch dem Mordfall, doch er wird plötzlich versetzt. Jahre nach der Wende von 1989 bekommt er einen Brief: In Prag stehen hohe kommunistische Funktionäre vor Gericht, sie sollen ehemalige Kriegsverbrecher als Spione eingesetzt haben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

©2015 by :TRANSIT Buchverlag

Postfach 121111 | 10605 Berlin

www.transit-verlag.de

Umschlaggestaltung, unter Verwendung

einer Abbildung © plainpicture /

Millennium / Ilona Wellmann, und

Layout: Gudrun Fröba

eISBN 978-3-88747-327-3

Ulrich Effenhauser

Alias Toller

Inhalt

Alias Toller

Nachbemerkung

Quellen (Auswahl)

Literatur (Auswahl)

LESEN SIE WEITER

Ereignisse sind, so sagt man, Steine, die ins Wasser fallen. Beim Aufschlagen reißen sie die Oberfläche auseinander, Tropfen spritzen in die Luft. Der Stein ist, wenn er untergeht, noch für ein paar Momente sichtbar; dann verschwindet er, geräuschlos sinkt er hinab, kommt unten auf, gerät in Vergessenheit, man müsste tauchen, um ihn zu bergen.

Und doch, die Ereignisse existieren weiter. Sie haben Wellen gebildet. In konzentrischen Kreisen schwappen sie nach außen, sie überlappen sich, und manchmal, wenn du am Ufer stehst, hörst du sie an die Steine schlagen.

Die Villa befindet sich in der Bubenečská 55.

Die Villa wurde 1923 erbaut.

Die Villa gehörte der Familie Waigner.

Emil Waigner war ein angesehener Bankier. Er verdiente 5000 Kronen im Monat, er wurde von seinem Chauffeur in einem weinroten Mercedes zur Arbeit gefahren, er begab sich mehrmals im Jahr auf Reisen, er pflegte seine angeschlagene Gesundheit in tschechischen und ungarischen Bädern. Weil Emil Waigner Jude war, wurde er nach der gewinnbringenden Übernahme seines Geldhauses durch die Dresdner Bank im Jahr 1940 entlassen. Im Februar 1942 wurde er im Konzentrationslager Mauthausen umgebracht, der diensthabende SS-Mann hat als Todesursache Herzversagen angegeben, doch vermutlich ist Emil Waigner an Entkräftung, Unterkühlung, Lungenentzündung oder äußerer Gewalteinwirkung gestorben.

Bei seinem Tod soll er in der Tasche seiner Häftlingshose zwei Fotografien gehabt haben: ein Bild von seiner Frau Marie und eines von seiner Villa.

Marie Waigner war eine dunkelhaarige Schönheit. Sie starb ein paar Monate später im Konzentrationslager Auschwitz. Die Villa fiel, wie Hunderte jüdischer Immobilien, an den nationalsozialistischen Auswanderungsfonds für Böhmen und Mähren. Um das Anwesen bewarben sich der Wirtschaftsjurist Professor Dr. Friedrich Klausing, der an der Deutschen Universität in Prag eine der zahlreichen freigewordenen Stellen bekommen hatte, und der SS-Standortkommandant Julian Scherner (dieser war später, nach dem Überfall auf Polen, als SS-Polizeiführer in Krakau dem Fabrikanten Oskar Schindler bei seinen Geschäften behilflich und musste sich 1944, zusammen mit Amon Göth, bekannt geworden durch Steven Spielbergs Schindlers Liste, wegen finanzieller Bereicherung vor einem SS-Ehrengericht verantworten). Den Zuschlag erhielt – die genauen Gründe sind unbekannt – Professor Klausing. Allerdings war er mit der Villa nicht zufrieden; er ließ Renovierungsarbeiten durchführen, denen Skulpturen und Wandgemälde mit Motiven aus dem Alten Testament zum Opfer fielen. Wegen dieser Umbaumaßnahmen stritt sich Klausing, mittlerweile zum Rektor der Universität aufgestiegen, lange Zeit mit der Universitätsverwaltung um Zuschüsse, die ihm schließlich auch bewilligt wurden; die Zerstörung jüdischer Kunst und Architektur, so wurde Klausing in einem Schreiben zugutegehalten, könne unter gegebenen Umständen als zuschussfähig angesehen werden.

Im Jahre 1944 erschoss sich Klausing im Arbeitszimmer der Villa. Sein Sohn war in das Stauffenberg-Attentat verwickelt gewesen, der nationalsozialistisch durchdrungene Gelehrte glaubte, durch den Freitod seine deutsche Ehre rein zu halten, den Verrat des Sohnes zu sühnen.

Die Villa wurde nun von SS-Untersturmführer Hanns Martin Schleyer bezogen, ebenfalls Nutznießer der ausufernden NS-Bürokratie. Als 26-jähriger übernahm Schleyer im Juli 1941 die Leitung des Studentenwerks der Deutschen Universität in Prag, die als Kaderschmiede für den besetzten Osten fungierte: Die hier ausgebildeten Männer wurden darauf abgerichtet, das überlegene Deutschtum zu verbreiten, mit aller Härte. Da Hitler den damaligen Reichsprotektor für Böhmen und Mähren Konstantin von Neurath für nicht hart genug hielt, wurde im Oktober 1941 Reinhard Heydrich der neue starke Mann in Prag; Deportationen und Hinrichtungen nahmen zu. Hanns Martin Schleyer stieg weiter auf, 1942 wechselte er als Referent zum Zentralverband der Industrie in Böhmen und Mähren, welcher verantwortlich war für die Arisierung der tschechischen Wirtschaft und die Rekrutierung von Zwangsarbeitern für das Deutsche Reich.

Man kann sich denken, welche Akten Schleyer auf seinem Schreibtisch in der Villa Waigner durchgearbeitet hat; welche Entscheidungen er getroffen hat, spazierengehend auf dem sorgsam gestutzten Rasen des weitläufigen Geländes; was er zu Heydrichs Politik gesagt hat, bei den Abendessen und Empfängen in seinem herrschaftlichen Haus.

Als im Mai 1945 die Einnahme Prags durch die Rote Armee bevorstand, konnte Schleyer in letzter Sekunde fliehen. Nach kurzer Haft wurde er als Mitläufer eingestuft. Aufgrund seiner Fähigkeiten und dank alter Verbindungen stieg er zum Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG auf, wurde zu einem der wichtigsten Wirtschaftsführer der Bundesrepublik Deutschland. Gesellig soll er gewesen sein, kommunikativ und trinkfest. Nicht bösartig, nicht unsympathisch.

Schleyers Leiche wurde am 19. Oktober 1977 in der Rue Charles Peguy in Mülhausen im Kofferraum eines grünen Audi 100 aufgefunden; ein RAF-Mitglied hatte ein paar Stunden zuvor drei Schüsse auf seinen Hinterkopf abgegeben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Villa Waigner eine Filiale des Geheimdiensts der ČSSR untergebracht. Die tschechoslowakische Spionagearbeit wurde hier koordiniert, im Keller legte man meterweise Akten an, im Erdgeschoss befanden sich Büroräume und Lager für Funk- und Abhörgeräte, oben gab es Besprechungszimmer. Von hier aus wurde beispielsweise der berüchtigte Schlächter von Lidice, SS-Obersturmführer Max Rostock, bei seiner Agententätigkeit im Westen betreut.

Nach dem Ende des Kommunismus zog das Recht in die Villa ein: Ein Gericht, der tschechischen Behörde zur Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus angegliedert, fällt in diesem Haus Urteile über die ehemaligen Funktionäre. Im Jahr 2008 kam es zum Prozess gegen den früheren stellvertretenden Innenminister und Staatssicherheitschef Filip Malina und gegen den früheren stellvertretenden Generalstaatsanwalt Adam Babiš. Die Anklage lautete auf Amtsmissbrauch in Tateinheit mit Strafvereitlung, das Aufsehen war groß, der Fall galt als Bewährungsprobe für die tschechische Justiz. Die Staatsanwaltschaft arbeitete unter Hochdruck, von überallher versuchte man Beweise gegen die beiden Angeklagten zu bekommen, man beauftragte ein Historikerteam mit der Beschaffung von belastendem Material aus den Archiven, mit der Bitte um Zusammenarbeit wandte man sich auch an die bundesdeutschen Behörden.

Prof. Dr. Jürgen StockWiesbaden, 20. März 2008

Vizepräsident des Bundeskriminalamts

Thaerstraße 11

65193 Wiesbaden

An den

Leitenden Kriminaldirektor Alwin Heller

Kriminalistisches Institut 2 – Dezernat Fallforschung

im Hause

Kommunistenprozess in Prag

Sehr geehrter Herr Heller,

die tschechische Justiz führt derzeit Prozesse gegen ehemalige Amtsträger aus der Zeit vor 1989 durch. In diesem Zusammenhang hat sie uns sowie alle Landeskriminalämter vor ein paar Wochen ersucht, infrage kommende Aktenbestände nach beweisträchtigen Informationen zu überprüfen. Nach Durchsicht der Archive des LKA Bayern (Abteilung IV) hat sich ergeben, dass in einem der relevanten Fälle die damalige Leitung bei Ihnen lag.

Hiermit gebe ich die betreffende Akte an Sie weiter. Im Namen der tschechischen Staatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, sich erneut mit dem Fall vertraut zu machen und am Donnerstag, dem 23. März, um 14.30 Uhr für eine Zeugenaussage zur Verfügung zu stehen.

Die Adresse des Gerichtsgebäudes lautet Bubenecská 55, 16000 Prag 6. Im nahegelegenen Hotel Denisa (Národní obrani 33, Tel. 224 318 969) haben wir für Sie ein Zimmer reserviert, zur Reisekostenerstattung verwenden Sie bitte das übliche Formular.

Für die sehr kurzfristige Bereitstellung der Akte bitten die bayerischen Kollegen um Entschuldigung.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Stock

Heller steht auf. Geht ans Fenster. Der Westtrakt, ein Konstrukt aus rechten Winkeln. Der Regen hat den Beton dunkel verfärbt. Im obersten Stock werden Eimer aufgestellt. Die Renovierung letztes Jahr war eine Behelfsmaßnahme, »für eine Generalüberholung fehlen, wie Sie wissen, die Mittel.«

Im Fenster spiegelt sich der Monitor.

Vor ein paar Wochen, mitten in der Nacht, ist das Wasser durchgesickert, Heller saß gerade am Schreibtisch, als die ersten Tropfen auf ihn herabfielen. An der Decke war ein brauner Fleck, eine Gipsplatte wölbte sich, von den Seiten lief das Wasser in die Mitte, sammelte sich, jeden Moment konnte die Platte herunterbrechen. Heller saß da. Schaute zu. Die Tropfen näherten sich dem Monitor. Heller saß da. Sie tropften auf die Regale. Mit einem merkwürdigen Vergnügen schaute Heller zu.

Im Fenster spiegeln sich die Akten. 207 alte Akten. Ungelöste Fälle. Tragische Opfer. Täter, die nie vor einen Richter gekommen sind. Die Schränke sind voll von ungesühnten Verbrechen. Aus den Ordnern schreit das Unrecht. Das Wasser, die Tropfen – es wäre eine Befreiung gewesen, wenn es einen Kurzschluss gegeben hätte, wenn ein Feuer ausgebrochen wäre, das Verbrechen wäre verbrannt, endlich wäre Ruhe gewesen.

Auf dem Fensterbrett hat sich eine kleine Pfütze gebildet. Der Kothaufen eines Vogels ragt aus ihr heraus wie eine Insel; wenn ein Windstoß kommt, gibt es Wellen, dann ebben sie wieder ab.

Das Schlechte in der Welt – es ist nichts Abstraktes, kein Prinzip. Es ist etwas Materielles, etwas, das sich eingenistet hat bei ihm. Jeden Tag bekämpft er es, mit seinem Verstand, unterstützt durch ein paar Assistenten und technische Hilfsmittel. Es hat Zeiten gegeben, da haben ihn die Verbrechen angeekelt, die Autopsieberichte, die Tathergangsanalysen, die Bilder von eingeschlagenen Köpfen und zerstochenen Leibern … schmutzig hat er sich gefühlt, wenn er sich mit den Akten beschäftigte. Das Verbrechen ist eine Ratte. Eine schwangere Ratte, die durch die Welt schleicht. Hellers Berufung ist es gewesen, sie unschädlich zu machen. Er hat geglaubt, es sei möglich. Dann hat er erkannt, dass er ohnmächtig ist; die Ratten vermehren sich, in der Nacht. Sie bauen ihre Nester. All seine Besessenheit hat nichts dagegen ausrichten können. Die Welt ist schlecht geblieben. Die Akten häufen sich. So viele Fälle ungelöst. Jede Stunde, jede Minute kann einer der Täter wieder zuschlagen – während Heller und seine Leute Seiten umblättern und Stoffproben in die Labors geben.

Sicher, er ist erfolgreich gewesen. Die Aufklärungsquote ist angestiegen, der DNA-Test hat einiges bewirkt, und manchmal gelingt es, nach vielen Jahren, einen alten Mann seiner gerechten Strafe zuzuführen. Aber es sind Erfolge für die Statistik; die meisten Täter sind, wenn Heller die Streife zu ihnen schickt, bereits verstorben, die Hinterbliebenen müssen damit fertigwerden, dass man jahrelang mit einem Schwerverbrecher am Tisch gesessen hat.

Die Welt ist ein Chaos, sie lässt sich nicht ordnen, das ist zu akzeptieren. Heller empfindet keinen Ekel mehr. Kein Mitleid. Die Fälle sind Nummern, bestenfalls Rätsel, ihre Lösung ist interessant, sonst nichts.

Früher hat Heller die Akten mit ins Bett genommen. Hat so lange darin geblättert, bis das entscheidende Detail gefunden war, und wenn es bis zum Morgen gedauert hatte. Heute sind ihm, wenn er abends nach Hause kommt, die einfachsten Verrichtungen zu viel. Er legt sich im Anzug schlafen und wacht im Anzug auf.

Dass er die wichtigste Aufgabe von ihnen allen hat, hat Johannes zu ihm gesagt, die besonders schweren Fälle, die besonders klugen Täter, die mit besonders viel Glück. Dass jeder Fall, den Hellers Abteilung löst, zur Abschreckung dient. Dass er und seine Leute nachholen, was der liebe Gott versäumt hat. Dass Heller in seinen letzten beiden Jahren bloß nicht anfangen soll, die Grundsatzfrage zu stellen. Dass ohnehin bewundernswert ist, wie lange er durchgehalten hat mit seinem Ethos, andere sind schon viel früher am Ende. Dass es gar nicht schadet, wenn er ein wenig langsamer macht, er ist nicht Herkules, auch wenn er es immer geglaubt hat. Heller hat genickt, sein Wasser getrunken und ist ins Büro gegangen. Die Akte, die auf seinem Tisch lag, hat er an Christoph weitergeleitet, unbesehen.

Das Telefon läutet. Heller bewegt sich nicht. Bleibt am Fenster. Der Hausmeister grüßt herauf, läuft ins Gebäude. Das Telefon verstummt.

Die tropfenden Äste. Die rotweiße Schranke. Die vielen Regenbäche an der Scheibe, manchmal stehen sie still, dann wieder rinnen sie umso schneller hinab.

Der ganze Apparat, den Heller in jahrelanger Kleinarbeit aufgebaut hat; die Assistenten, die widerspruchslos ihren freien Abend opfern, wenn er sie darum bittet; die Hoffnung, endlich den entscheidenden Hinweis zu finden, eine Schaufel voll Dreck aus der Welt zu werfen … das alles sagt er sich täglich vor, um nicht nach Hause zu gehen und sich ins Bett zu legen … und ausgerechnet jetzt, wo er keine Kraft mehr hat … ausgerechnet jetzt muss diese verfluchte Akte auf seinem Tisch landen.

Die Deutschlandfahne flattert. Das Sprühwasser der Autos.

Heller geht an den Schreibtisch zurück. Er betrachtet das Paket. Fährt mit dem Finger über die zugeklebte Stelle. Er reißt es auf. Er nimmt die Akte heraus.

»Vorläufig ungelöst« steht auf der Pappe. Das Schreibmaschinenblau ist beinahe durchsichtig. Heller weiß noch, wie er damals die Buchstaben getippt hat, kurz bevor er die Akte weiterzuleiten hatte. Dreißig Jahre ist es nun her. Sein erster Fall. Vorläufig ungelöst.

Warum? Warum muss es ausgerechnet diese Akte sein?

Studiendirektor Dr. Friedrich Gutleb, geboren am 28.5.1922, wohnhaft in der Dürerstraße 14, gab am Geschwister-Scholl-Gymnasium Musik und leitete das Schulorchester.

Den befragten Schülern zufolge war Dr. Gutleb ein sehr strenger Lehrer. Felix Eckel (Klassensprecher 9b) sagte aus, bei Dr. Gutleb habe sich niemand getraut, das Fach auf die leichte Schulter zu nehmen, selten sei ein Schüler in seinem Unterricht unvorbereitet gewesen, der Grund dafür sei „die pure Angst“ gewesen.

Helga Achatz (Klassensprecherin 11d) schilderte ausführlich Dr. Gutlebs Vorgehen beim Abfragen: Nach der militärisch anmutenden Anfangsbegrüßung hätten sich die Schüler setzen müssen, man sei jedes Mal sehr nervös gewesen. Dr. Gutleb habe anschließend gesagt, er brauche wieder ein „Opfer des Tages“, dann habe er die Stille ausgekostet, indem er sich in aller Ruhe entweder die Krawatte zurechtgerückt oder sich gekämmt habe. Erst dann habe er sein „Opfer“ aufgerufen, mit demonstrativer Höflichkeit zu sich nach vorn gebeten und mit seinen Fragen versucht, „es zu erdrücken wie die Python einen Hasen“ (O-Ton H. Achatz). Falls der Schüler alles gewusst habe, sei Dr. Gutleb zu sogenannten „Elementarfragen“ übergegangen, beispielsweise habe er nach dem Quintenzirkel gefragt oder ein kleines Vorsingen verlangt, das er meist mit einem Kopfschütteln quittiert habe. Einwände, daß diese Praxis ungerecht sei oder daß Herr X oder Frau Y viel leichter abfragen würden, habe es bei Dr. Gutleb nicht gegeben, „die Angst vor der Schlange“ habe derartiges Aufbegehren verhindert. Wer Wissenslücken offenbart habe, den habe Dr. Gutleb unter folgendem Ausspruch in die Klasse zurückgeschickt: „Grober Unfleiß ist eines deutschen Schülers unwürdig! Ich bemitleide euch!“ Diese Worte hätten nicht nur dem ausgefragten Schüler, sondern der ganzen Klasse gegolten. Trotz allem habe Dr. Gutleb, laut Helga Achatz, auch eine gewisse Eleganz ausgestrahlt, verantwortlich dafür seien vor allem seine Haltung und sein gepflegtes Äußeres gewesen, und Felix Eckel hat angegeben, die Schüler seien „manchmal sehr beeindruckt“ von Dr. Gutleb gewesen. Zu Beginn jeder Stunde habe er sie mit perfektem Violinspiel empfangen, minutenlang habe man ehrfürchtig gelauscht, dann sei Dr. Gutleb zur oben beschriebenen Abfrageprozedur übergegangen.

Laut Frau Birgit Winterhoff, der Elternbeiratsvorsitzenden, habe sich auf Seiten der Eltern niemand getraut, gegen Dr. Gutleb das Wort zu führen, zumal das Schulorchester wegen seiner Verdienste weithin bekannt und bei Wettbewerben sehr erfolgreich gewesen sei. Die alljährlichen Weihnachtsund Sommerkonzerte hätten über die Schulgemeinschaft hinaus viele Zuhörer angelockt, den Orchesterschülern habe Dr. Gutleb sehr viel beigebracht.

Gerlinde Mayer (8b) vom Schulorchester hat angegeben, daß Dr. Gutleb zwar sehr streng gewesen sei und auf Fehler der Schüler gelegentlich zornig reagiert habe, insgesamt aber habe man Dr. Gutleb gegenüber großen Respekt empfunden, da er den Mitgliedern des Orchesters sehr viel beigebracht habe. Die Musik habe ihn laut Mayer zu einem anderen Menschen gemacht; wenn ein Stück nach mehrmaligem Proben so gelungen sei, wie Dr. Gutleb es sich vorgestellt habe, habe er Tränen in den Augen gehabt und gesagt, die Jugend sei doch noch zu Höherem fähig. Man habe dies als großes Lob empfunden und sei sehr stolz gewesen. Zu ihr selbst habe Dr. Gutleb einmal gesagt, wenn sie weiterhin so viel übe, dann könne es sein, daß sie es noch weit bringe in der Musik. Mayer habe sich über diese Äußerung sehr gefreut, ebenso ihre Eltern, die ihr daraufhin eine neue Querflöte gekauft hätten.

Der Kollege Gerhard Schanz vom Personalrat sagte aus, daß Dr. Gutlebs Sprechstunden zumeist unbesucht geblieben seien, so daß er in aller Ruhe Zeitung gelesen habe, vorzugsweise den Sudetendeutschen Anzeiger, den er täglich dabei gehabt habe. Schanz habe gehört, daß Dr. Gutleb oftmals auch im Unterricht Zeitung gelesen habe, die Schüler hätten währenddessen in Ruhe arbeiten müssen. An Lehrerausflügen oder außerschulischen Unternehmungen der Kollegen habe Dr. Gutleb sich nicht beteiligt, Privates habe man nicht besprochen, insgesamt sei Dr. Gutleb im Lehrerkollegium unbeliebt bis verhasst gewesen, beispielsweise habe Dr. Gutleb einem Kollegen namens Berger ein Verhältnis mit einer verheirateten Kollegin namens Vollmann nachgewiesen und dieses auch dem Schulleiter angezeigt; einen anderen Kollegen namens Nießel habe er vor dem versammelten Kollegium wegen mehrfachen Zuspätkommens gerügt, und einmal habe er sich beim Personalrat über die unaufgeräumten Tische der jüngeren Kollegen beschwert.

Laut Direktor Dr. Haberland sei die ganze Schulfamilie, trotz Dr. Gutlebs bekannter Strenge, über den Vorfall sehr erschüttert. Dr. Haberland äußerte die Ansicht, alles habe mit dem Zusammentreten des Disziplinarausschusses zu tun. Am 23. Juli 1978, kurz vor den Sommerferien, sei Folgendes geschehen: Der Abiturient Karl Klenk und die Abiturientin Irene Adler hätten sich, kurz nach Ende der ersten Pause, mitten auf der Treppe aus offensichtlicher Verliebtheit mehrere Sekunden lang zügellos geküsst, wobei sie die Anwesenheit Dr. Gutlebs entweder nicht wahrgenommen oder absichtlich ignoriert hätten. Die vorbeigehenden Schüler seien so fasziniert stehengeblieben, daß die hinteren auf sie aufgelaufen seien, und wer nicht fasziniert gewesen sei, der habe aus Beschämung das Tempo beschleunigt. Die Folgen seien ein großes Durcheinander auf der Treppe gewesen sowie mehrere Stürze, wobei sich ein Schüler der fünften Klasse einen Bänderriß zugezogen hat. Aufgrund des Verhaltens der beiden Kollegiaten habe Dr. Gutleb bei Dr. Haberland, wie schon mehrere Male zuvor, die Einberufung des Disziplinarausschusses verlangt; in diesem Fall hätten andere Kollegen und auch Dr. Haberland selbst Dr. Gutlebs Forderung unterstützt. Der Grund dafür sei nicht, wie böse Zungen behaupten würden, der Umstand gewesen, daß der Vater des verletzten Schülers dem Stadtrat angehöre, vor allem hätten grundsätzliche Erwägungen eine Rolle gespielt. Der Disziplinarausschuß sei einberufen worden, Dr. Gutleb habe mit Sittenverfall, Vorbildwirkung älterer Schüler, Abwehr der schändlichen Einflüsse des Fernsehens auf die moralische Anstalt Schule usw. argumentiert, schließlich sei es zu einer Verurteilung der beiden Kollegiaten in Form von verschärften Verweisen gekommen. Die Schülerschaft habe nicht gerade positiv darauf reagiert, an der Tür des Lehrerzimmers sei eine Schmähschrift angebracht worden, die Außenwand der Turnhalle habe man mit einer obszönen Malerei besudelt, beide Male habe sich die Urheberschaft nicht feststellen lassen. Über die beiden Schüler gebe es nicht viel zu sagen, Karl Klenk (Leistungskurse Physik und Chemie) sei ein durchschnittlicher Schüler, seit einem Verweis vor mehreren Jahren sei er nicht weiter aufgefallen, damals habe er einem Mitschüler mit Säure Löcher in die Schuhe geätzt. Die Kollegiatin Irene Adler (Leistungskurse Englisch und Französisch) sei als gute Schülerin bekannt, disziplinarische Maßnahmen seien bislang nicht gegen sie verhängt worden.

Herr Aschenbrenner, der Hausmeister der Dürerstraße 14, hat angegeben, Dr. Gutleb sei ein geachteter Bewohner gewesen, der sich stets tadellos verhalten habe, „ein Mann, wie er im Buche steht“. Daß Dr. Gutleb mehrmals am Tag auf verschiedenen Musikinstrumenten geübt habe, sei kein Problem gewesen, da die Mieterin unter ihm schwerhörig sei und der Mieter über ihm von morgens bis abends arbeite. Dr. Gutleb habe Herrn Aschenbrenner gelegentlich für kleine Hilfen in Anspruch genommen und stets ein „schönes Trinkgeld“ gegeben. Am fraglichen Tag, dem 26. August 1978, habe Dr. Gutleb Herrn Aschenbrenner gebeten, ein paar Taschen hinunterzutragen und im Kofferraum von Dr. Gutlebs schwarzem VW Käfer zu verstauen. Dr. Gutleb habe, wie jedes Jahr in den Ferien, Karten für das Staatsorchester besessen, er habe Herrn Aschenbrenner lang und breit von dem Dirigenten Carlos Kleiber und einem Beethoven-Werk vorgeschwärmt, dessen genaue Bezeichnung Herrn Aschenbrenner entfallen sei. Nach dem Konzert habe Dr. Gutleb noch ein paar Tage in Mittenwald verbringen wollen, wo er laut Herrn Aschenbrenner einen zuverlässigen Geigenbauer gekannt habe, der ihm, wie jedes Jahr, eines seiner Instrumente ausbessern sollte, dieses Mal eine alte Bratsche, die einen kleinen Riß in der Decke aufgewiesen habe. Dr. Gutleb habe Herrn Aschenbrenner kurz vor der Abfahrt die Beschädigung sogar gezeigt, den Geigenkasten habe Herr Aschenbrenner aber nicht nach unten tragen dürfen, Dr. Gutleb habe Wert darauf gelegt, ihn persönlich zu transportieren. Er habe ihn auf den Beifahrersitz gelegt und noch einmal geöffnet, wobei er laut Herrn Aschenbrenner das Instrument gestreichelt habe. Dann habe Dr. Gutleb die Autotür zugemacht und mit seinen Händen Bewegungen ausgeführt, die Herrn Aschenbrenner ans Dirigieren erinnert hätten.

Frau Therese Rotherwang, eine Mieterin im Nachbarhaus, hat angegeben, daß Dr. Gutleb bei ihr ab und an zum Kaffee eingeladen gewesen sei, er habe ihr dann auf ihrem Flügel vorgespielt, meistens Schubert oder Chopin. Dr. Gutleb sei ein sehr kultivierter Mann mit ausnehmend höflichen Umgangsformen gewesen. Man habe sich, ausschließlich auf musikalischem Gebiet, sehr gut verstanden, gelegentlich habe man auch Schach miteinander gespielt, als Gentleman habe Dr. Gutleb Frau Rotherwang des öfteren gewinnen lassen. Ein paar Mal sei man gemeinsam in ein Konzert gegangen, auf die Musikreisen, die Dr. Gutleb jedes Jahr in den Sommerferien unternommen habe, habe Frau Rotherwang verzichten müssen, da längere Autofahrten ihrer Gesundheit abträglich seien. Am fraglichen 26. August habe Frau Rotherwang zufälligerweise gerade aus dem Fenster geblickt, als Dr. Gutleb und Herr Aschenbrenner sich vor Dr. Gutlebs Wagen unterhalten hätten. Sie habe sich wieder den Blumen zugewandt, da habe sie die Explosion gehört, die so stark gewesen sei, daß ihre Schränke gezittert hätten. Sie habe sofort nach draußen gesehen, wo Dr. Gutlebs Wagen, ein Stück von der vorherigen Stelle entfernt, lichterloh gebrannt habe. Was danach geschehen sei, entziehe sich ihrer Erinnerung. Daß der Anschlag um 15.20 Uhr geschehen sei, könne sie mit Sicherheit sagen, da sie kurz zuvor wegen eines anstehenden Friseurtermins auf die Uhr gesehen habe. Ansonsten mache sie Dr. Gutlebs Schüler für das Verbrechen verantwortlich, Frau Rotherwang äußerte die Meinung, daß sich die Jugend durch allerlei schädliche Einflüsse in einem Zustand der Verrohung befinde, wogegen mit Härte vorzugehen sei.

Verwandte von Dr. Gutleb konnten nicht ausfindig gemacht werden, laut Frau Rotherwang habe er alle Angehörigen im Krieg verloren.

Heller zog die Blätter aus der Schreibmaschine. Er unterfertigte, legte die Opferbeschreibung in das Ausgangsfach, setzte sich zurück an den Schreibtisch, schaute in die Zeitung. In Rom war Albino Luciani, der Patriarch von Venedig, nach einem eintägigen Konklave zu Papst Johannes Paul I. gewählt worden. Der DDR-Bürger Sigmund Jähn war an Bord des sowjetischen Raumschiffs Sojus 31 als erster Deutscher ins Weltall geflogen. Südafrikanische Truppen waren nach einem Angriff der namibischen Befreiungsbewegung SWAPO in Sambia eingedrungen und hatten dort mehrere Rebellenstützpunkte zerstört.

Hellers Blick schweifte über die Artikel, blieb an einer Uhrzeit hängen. Um 15.20 Uhr stieg weißer Rauch auf, stand hier, das katholische Volk bejubelte das neue Kirchenoberhaupt. Heller legte die Zeitung weg. Er spielte mit seiner Kette, betrachtete den Anhänger mit dem Wassermann. Zaschke kam ins Büro, informierte Heller über die neuesten Erkenntnisse: Der suspendierte Schüler Karl Klenk gehörte dem Chemiekurs an und galt, laut Aussage der Nachbarn, als Tüftler. Im Keller seines Elternhauses experimentierte er mit Chemiebaukästen, die befragten Nachbarn sprachen von Knallgeräuschen und beißenden Gerüchen, die entsprechenden Gerätschaften wurden polizeilich sichergestellt – man hatte einen Verdächtigen.

Als Heller die Berichte an Kolnik weiterreichte, las dieser gerade in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, wobei er, wie immer, flüsterte. Kolnik kannte das Buch so gut wie auswendig, Schuld und Sühne gehörte, neben dem Alten Testament und Franz Kafkas Der Process, zu den drei Werken, die er im Dienst seit Jahren schon zu lesen pflegte.

Ohne dass sich Kolniks Augen von den Buchseiten lösten, nahm er die Berichte entgegen und beförderte sie in die Ablage. Dann führten seine dürren Finger eine Zigarette zum Mund, blätterten um, markierten mit dem Kugelschreiber eine Stelle. Heller ging, ohne richtig bemerkt worden zu sein, hinaus. Erst nach dem Ende des Kapitels würde Kolnik sich dem Fall zuwenden.

Kolniks Kollegen hatten sich an diese Eigenheiten gewöhnt. Dass der Chef jeden Tag später kam und früher ging, störte niemanden. Dass er die Fälle zumeist an seine Assistenten delegierte und sich die Leichen, Tatorte und Wohnungen niemals selbst ansah, wurde seiner kriminalistischen Genialität zugeschrieben. Der Ablauf war meist der gleiche: Wenn der Chef bereit war, begann er, ebenso intensiv wie seine drei Bücher, die Akten zu studieren, bis in die Nacht. Und dann, es dauerte oft nur ein, zwei Tage, hatte er die Lösung, den Zusammenhang. Manche sagten, Kolnik kenne das Böse so auswendig wie seine drei Bücher, er schlage in sich selber nach, bis er die richtige Stelle gefunden habe; die Kollegen hatten dann nur noch die Ausführung zu übernehmen, die Verhaftungen, die Verhöre, den Papierkram, und vieles davon geschah, da abhängig von Kolniks Geistesblitzen, zu später Stunde. Von größter Bedeutung war für diese Arbeitsweise die möglichst exakte Darstellung von Details. Der Chef erwartete penibel ausgearbeitete Berichte; die Ermittlung vor Ort hatten laut Dienstvorschrift ja immer zwei Assistenten durchzuführen, doch Kolnik ging noch einen Schritt weiter und verlangte von jedem ein eigenes Protokoll. Selbst der kleinste Unterschied zwischen den beiden Versionen einer Zeugenbefragung oder einer Tathergangsbeschreibung stach Kolnik ins Auge, und wenn er in einem der Berichte eine Informationslücke entdeckte, konnte der Chef ziemlich ungemütlich werden.

Im Gegensatz zu dieser Exaktheit war sein Büro erstaunlich unaufgeräumt. Immer wieder verlangte er nach neuen Kugelschreibern, da er die alten nicht wiederfand, und obwohl er die niedere Schreibarbeit in der Regel den Assistenten überließ, quoll sein Papierkorb von zusammengeknüllten Zetteln über. Teils stand auf diesen nur ein einziges Wort, teils waren sie von vorne bis hinten aufs Unleserlichste vollgekritzelt.

An seltenen Tagen kam es vor, dass Kolnik seine Schreibmaschine betätigte. In einer schildkrötenhaften Langsamkeit suchte er dann Finger um Finger nach den Tasten, und wenn die Formulare endlich fertig waren, waren sie derart akkurat, dass die Kollegen sie kaum zu lochen und abzuheften wagten.

Auf Kolniks Bürotisch befand sich ein Aschenbecher, den die Putzfrau zweimal am Tag auszuleeren hatte, sowie Gegenstände, über die sich Heller immer wieder wunderte: ein Kompass; ein Handbuch für Statistik; eines für Maschinenbau; Tusche und Federn; eine alte Leica; Metallstifte in mehreren Größen; zwei Lampen im Stile der Fünfziger; ein schadhaftes Teeservice mit altmodischer Verzierung; ein kleines Spielzeugauto aus Blech und, selbst im Sommer, lederne Handschuhe. Außerdem das Bild von Kolniks Tochter mit Zöpfen und Zahnlücke.

Über Kolniks Frau wusste niemand etwas, er selbst schwieg sich darüber aus, Privates kam ihm äußerst selten über die Lippen. Nur einmal, anlässlich einer seiner Beförderungen, als er überraschenderweise ein Glas Bier getrunken hatte, war er kurz ins Reden gekommen, er hatte gesagt, dass der Tod seiner Frau ihn »mitgenommen« habe, dann war er allen Fragen ausgewichen, hatte über den Krieg geredet, über die »schwere, schöne Zeit«, auf seine Frau war er nie wieder zu sprechen gekommen. Über die Tochter wusste man zumindest, dass sie an der hiesigen Universität Kunst studierte, gesehen hatte man sie aber noch nicht.

Das schwarze Telefon, das ebenfalls auf Kolniks Schreibtisch stand, stammte noch von der vorherigen Einrichtung. Kolnik weigerte sich, es durch ein modernes Gerät, so wie es die anderen Kollegen kürzlich bekommen hatten, ersetzen zu lassen, die orangerote Farbe der neuen Telefone war ihm verhasst, das Telefon eines Kriminalisten dieser Abteilung habe nichts mit Mode zu tun, sondern mit Mord, so hatte er doziert, als Zaschke ihn von dem neuen Gerät überzeugen wollte, und die Entschiedenheit dieser Äußerung sorgte dafür, dass man von weiteren Versuchen Abstand nahm – auch wenn die Durchstellung zu Kolniks Büro von einem altertümlichen Knacken begleitet wurde und unzumutbar lange dauerte. Hinter Kolniks Schreibtisch befand sich eine weitere Besonderheit, eine Auszeichnung aus seiner Zeit im Betrugsdezernat. Kolnik hatte damals, kurz nach dem Krieg, die Echtheit von Ausweisen und Pässen kontrolliert, laut der schmucklosen Urkunde war er im Jahr 1947 der erfolgreichste Passprüfer der amerikanischen Besatzungszone gewesen, 194 gefälschte Pässe hatte er sichergestellt, 108 weitere hatte er beanstandet, Kolniks Wirken sei »ein wichtiger Beitrag zum Aufbau von Recht und Demokratie«, so stand es auf dem rauen Papier in schöner Federschrift geschrieben, ganz unten die Unterschrift des amerikanischen Militärgouverneurs Lucius D. Clay.

Nicht wenige SS-Leute hatten sich 1945, in den Wirren des Kriegsendes, falsche Ausweise besorgt, um im zerstörten Deutschland unterzutauchen oder sich auf der so genannten Rattenlinie über den Vatikan nach Südamerika abzusetzen. Der Handel mit falschen Dokumenten hatte geblüht in diesen Jahren, viele, die der Gefangenschaft entgangen waren, hatten jeden Preis gezahlt, um an einen Pass zu kommen. Und Theodor Kolnik, der, wie man sich erzählte, während des Dritten Reichs im Widerstand und im Konzentrationslager gewesen war, war nach dem Krieg beauftragt gewesen, Nazis zu enttarnen und sie vor Gericht zu bringen. »Die schlimmsten …«, sagte Kolnik, wenn er über diese Zeiten sprach (was so gut wie nie vorkam), »die schlimmsten sind uns immer ausgekommen.«

Jetzt war es so weit: Kolnik klappte Schuld und Sühne zu. Er zog an der Zigarette, fingerte die Berichte aus dem Eingangsfach, legte sie vor sich hin. Er blätterte einen hellgrünen Umschlag auf, schob das Löschpapier beiseite, legte die Zigarette zurück. Zaschke und Mausch nickten sich konspirativ zu, hörten auf mit dem, woran sie saßen, postierten sich am Fenster zu Kolniks Büro – sie wussten, dass der Chef sie jetzt nicht mehr wahrnehmen, dass er abtauchen würde in ein Meer aus Einzelheiten und Zusammenhängen.

Gelegentlich blätterte Heller die Akten, die Kolnik bearbeitet hatte, nach Dienstschluss in aller Ruhe durch und versuchte, die Arbeitsweise seines Chefs zu begreifen. Informationen, die Kolnik als zusammengehörig betrachtete, markierte er entweder mit schwarzem, grünem oder rotem Kugelschreiber; dabei unterschied er zwischen mehreren Arten von Unterstreichungen: geraden, gewellten, gepunkteten, gekreisten, gezackten. Am Rand der Blätter fanden sich rätselhafte Zeichenkombinationen, griechische Buchstaben waren darunter, Ziffern und eine Vielzahl von geometrischen Figuren, Dreiecke, Rauten, Wellen, Spiralen und Kurven, oft kunstvoll verschachtelt und verbunden, ähnlich den Linienmustern auf Geldscheinen, alles rot, grün, schwarz. Manchmal gab es auch kleine Zeichnungen, Skizzen von Orten, Personen und Gegenständen, feinsäuberlich zu Papier gebracht, dreifarbige Miniaturen waren es, in denen sich Präzision und Phantasie vermischten.

Der Sinn all dieser Notizen erschloss sich Heller nicht, Kolniks Gedanken schienen nicht von dieser Welt zu sein. Doch am Ende erhielt man Klarheit: Auf der letzten Seite pflegte Kolnik, unter dem letzten Akteneintrag, mit Lineal einen langen Strich zu ziehen. Dann machte er ein großes Summenzeichen und schrieb den Namen desjenigen nieder, der die Tat begangen hatte.

Jetzt trat auch Heller ans Fenster. Obwohl er es eigentlich für unpassend hielt, stellte er sich neben Zaschke und Mausch und beobachtete jede Regung, die in Kolniks Gesicht entstand. Mit konzentriertem Blick, die Stirn in Falten, besah sich der Chef die erste Seite. Es war das Foto des Opfers, eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme, die Heller aus dem Ausweis kopiert und auf das Papier geklebt hatte. Kolnik beugte sich weiter vor, führte die Zigarette zum Mund, zog daran, starrte unverwandt weiter in die Akte, ließ den Rauch entweichen, legte, ohne hinzusehen, die Zigarette in die Einkerbung des Aschenbechers zurück, starrte noch immer auf die Fotografie, jetzt schüttelt er den Kopf, seine blauen Augen verließen kurz das Papier, schwenkten nach rechts, der Blick verharrte eine Weile auf der Zimmerpflanze am Fenster, sprang zurück zur Fotografie. Mit einem seiner Kugelschreiber kratzte sich Kolnik über die Wange, von der letzten Rasur waren mehrere Stoppeln stehengeblieben. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Ohne die nächsten Seiten anzusehen, bewegte er die Hand zum schwarzen Hörer. Die Kollegen eilten, erstaunt über die kurze Dauer des Aktenstudiums, zurück an ihre Plätze, auf Hellers Tisch ein Läuten.