Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

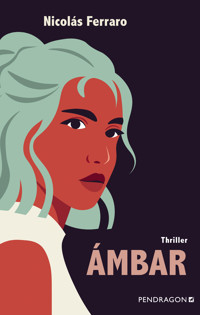

Ein preisgekrönter Roman aus Argentinien! Ein rasanter Coming of Age-Thriller: Ámbar folgt ihrem Vater auf seinem Rachefeldzug durch Argentinien. Die 15-jährige Ámbar lebt zwischen einsamen Landstraßen und heruntergekommenen Motels. An der Seite ihres Vaters Víctor Mondragón, einem gefährlichen Gangster, ist sie Gewalt und kriminalität gewöhnt. Statt am Wochenende zu Rockkonzerten zu gehen und Freunde zu treffen, verarztet sie Víctors Schussverletzungen oder denkt sich neue Tarnidentitäten aus. Was ihr zum Leben genügt, sind ein abgesägtes Gewehr, gefälschte Pässe und das wenige Geld, das sie heimlich für ein Tattoo spart. Doch je tiefer sie in die Welt und die Vergangenheit ihres Vaters eintaucht, desto mehr Zweifel kommen ihr. Kann sie ihm wirklich vertrauen? Und wird sie lange genug überleben, um seinen Geheimnissen auf die Spur zu kommen? Ein intensiver Thriller, der nicht vor Gewalt zurückschreckt. Doch letztendlich ist es Ambars vielschichtige Entwicklung, die wirklich unter die Haut geht. ELLE (The best mystery/thriller books of 2024)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nicolás Ferraro

ÁMBAR

Aus dem argentinischen Spanischvon Kirsten Brandt

Inhalt

Teil 1 Von Nirgendwo

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Teil 2 Nach Nirgendwo

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Teil 3 Ámbar

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Teil 1Von Nirgendwo

1

»Du bist meine liebste Narbe«, sagt Papá und tätschelt die Stelle an seinem Unterarm, auf die er meinen Namen tätowiert hat:Á M B A R.

Daneben zwei rote Hibiskusblüten, eine auf jeder Seite.

Er sagt, das seien meine Lieblingsblumen gewesen, als ich klein war. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich mal Lieblingsblumen hatte. Auch nicht daran, dass wir Kontakt hatten, als ich klein war. Und am wenigsten erinnere ich mich daran, dass ich mal klein war.

Er trägt meinen Namen direkt unter dem Ellbogen, über der Stelle, bis zu der man die Hemdsärmel aufrollt, sodass er fast nie zu sehen ist. Anhand deiner Tätowierungen kann man dich identifizieren, sagt er, und dann erzählt er die Geschichte von Furia Roldán, den sie geschnappt haben, weil er sich eine Billardkugel mit der Nummer acht in den Nacken hatte tätowieren lassen.

Aber jetzt gerade wird mein Name von dem Blut verdeckt, das aus dem Einschussloch knapp unter dem Schlüsselbein fließt. Ich gebe ihm ein Handtuch. Er wischt sich als Erstes das Tattoo ab und lächelt mich an. Meine Miene sagt: »Lass gut sein, Alter«, und er säubert sich die Wunde. Nach und nach färbt sich das Handtuch rot.

»Glatter Durchschuss«, sagt er und lässt sich auf das Sofa fallen, mitten auf das Buch, das ich gelesen habe, als ich zuerst die Scheinwerfer des VW 1500 bemerkte und dann ihn. Sein Oberkörper war nackt, er hielt seine Schulter und lehnte sich gerade lange genug an den Türrahmen, um wieder zu Atem zu kommen und eine Blutlache zu hinterlassen.

Ich handle automatisch, ohne dass er mich darum bitten muss. Zuerst schiebe ich die Vorhänge am Fenster zur Straße beiseite und sehe nach, ob jemand hinter ihm her ist. Das Auto kann ich nicht erkennen, aber die Scheinwerfer sind noch an und beleuchten die Seite des Hauses. Je dunkler es draußen wird, desto deutlicher sind sie zu sehen. Als nächstes hole ich die Anglerkiste, in der wir unsere Hausapotheke aufbewahren, gebe ihm zwei Tabletten mit einem Glas Wasser und stelle ihm noch eine volle Flasche hin. Blutverlust macht durstig. Seine Armmuskeln zucken merkwürdig.

»Was hattest du an?«

»Mein Hemd.«

Als ich zwölf war, hat Papá mir beigebracht, Kugeln zu entfernen und Wunden zu nähen. Mit dreizehn habe ich schießen gelernt und ein paar Monate später, wie man ein Auto kurzschließt.

Wenn die Kugel glatt durchgegangen ist, besteht die einzige Gefahr in einer Wundinfektion durch Stoffreste oder Kugelsplitter. Ich schütte Wasserstoffperoxid darüber, bis rosa Schaum hervorsprudelt. Er flucht, aber das ist mir egal. Ich betrachte die Wunde näher. Das Eintrittsloch ist rund, das Austrittsloch sieht aus wie ein Schlagloch. Mittleres Kaliber, vermutlich 9 mm. Eine .45er hätte ein ganzes Stück Fleisch rausgerissen, bei einer .22er wäre die Kugel stecken geblieben. Früher hat es mich irgendwann einmal überrascht – oder erschreckt –, dass ich so was weiß. Mittlerweile ist es selbstverständlich. Genauso selbstverständlich ist es, dass ich einen falschen Geldschein ertasten kann, eine Viper durch die Schuppen am Kopf von einer harmlosen Schlange unterscheide oder einen Vogel an seinem Gefieder erkenne.

Das Blut fließt wie verrückt. Ich kippe noch mehr Wasserstoffperoxid darüber, um die Wunde besser zu erkennen. Papá beißt die Zähne zusammen und hält die Luft an. Ich finde nur versengtes Fleisch.

»Scheint nicht schlimm zu sein.«

»Danke, Sommersprosse.«

Es freut mich, dass er mich so nennt und nicht nur seine liebste Narbe.

Bei fast jedem anderen Mann wäre diese Bezeichnung bedeutungslos. Die meisten haben höchstens mal eine kleine Narbe über der Augenbraue, weil sie als Kind hingefallen sind, oder die Erinnerung an eine Blinddarmoperation oder die an einen Kampf, bei dem es um nicht mehr ging als um ihren Stolz.

Papá trägt seine Narben wie Orden. Nichts erzählt seine Geschichte besser als sein Körper. Víctor Mondragón ist ein Mann, den man in Blindenschrift besser versteht, als wenn man mit ihm redet. Aber eigentlich versteht man ihn in keiner Sprache.

Er trägt mich auf seiner Haut, aber in den Armen gehalten hat er mich nie. Er hat meinen Namen bestimmt, wollte aber nichts mit mir zu tun haben – bis er keine andere Möglichkeit mehr hatte. Er wurde zu meinem Vater, wie andere zu Überlebenden werden, durch einen Unfall. Für meine Eltern war die Liebe ein Unfall, von dem beide verletzt davonkrochen und Narben zurückbehielten. Manchmal denke ich, dass es stimmt: Ich bin tatsächlich seine liebste Narbe.

Ich gehe ins Bad, um noch mehr Verbandszeug zu holen. Als ich zurückkomme, sehe ich durch die offene Tür, dass die Windschutzscheibe Löcher hat und mit Rissen überzogen ist wie von einem blutigen Spinnennetz. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Leiche, aber ich kann sie nicht erkennen. Ist mir aber auch egal, ich habe niemanden mehr, dessen Verlust mir wehtun könnte.

Ich tunke Gaze in Desinfektionsmittel und drücke sie auf die Wunde.

»Halt fest«, sage ich, und er gehorcht.

Ich lege ein weiteres Stück Gaze auf das Austrittsloch, während ich mit den Zähnen einen Streifen Mullbinde abreiße. Ich drücke fest und schaue dabei zu, wie meine Nägel langsam rot werden.

»Worüber lachst du?«, fragt er.

Er hasst es, wenn ich mir die Nägel lackiere, aber wenn sein Blut sie rot färbt, scheint ihm das nichts auszumachen.

»Über gar nichts.«

Ich verbinde ihm weiter Brust und Schulter, wickele die Binde einmal, zweimal, dreimal um ihn herum, bis sie zu Ende ist. Er betastet den Verband und bewegt die Schulter.

»Halt gefälligst still«, sage ich, und er lacht.

Dann erlischt sein Lächeln. Er lässt den Kopf hängen, betrachtet die tätowierten Blumen, kratzt an den Blutflecken daneben herum. Sie sehen aus wie abgefallene Blütenblätter, als sei der Hibiskus verdorrt und niemand könnte sich dazu aufraffen, ihn wegzuwerfen – noch nicht.

»Pack deine Sachen zusammen«, sagt er und fügt hinzu, bevor ich etwas sagen kann: »Ja, ich weiß, ich hatte es dir versprochen.«

Er geht ins Schlafzimmer und kommt im Unterhemd zurück, über dem er sich ein frisches Hemd zuknöpft. Dann sammelt er in allen Zimmern die Waffen ein und packt sie in eine Tasche. Du weißt nie, wo sie dich erwischen. Er geht vom Bad ins Schlafzimmer, und als er sieht, dass ich reglos im Wohnzimmer stehen geblieben bin, sagt er »Mach schon« und wiederholt, ich solle meine Sachen packen. Dass ich auch an das Gewehr denken soll, sagt er noch, wie andere Väter ihren Töchtern sagen, dass sie ihre Jacke nicht vergessen sollen. Aber ich bleibe einfach stehen, knibbele sein Blut von meinen Nägeln, weil meine Tasche sowieso schon gepackt ist. Wie immer. Weil Papá mir alles Mögliche verspricht, aber seine Versprechungen immer ein Verfallsdatum haben, auch wenn er das vielleicht nicht weiß.

Ich gehe in mein Zimmer und schnappe mir meine Tasche. Im Wohnzimmer packe ich noch den Walkman und mein Buch hinein.

»Zieh die Jacke an, es ist kühl«, sagt er und bleibt im Türrahmen stehen, den Fuß in der Pfütze aus Blut, das einmal seins war und jetzt niemandem mehr gehört. Als er mich ansieht, weiß ich schon, was kommt. »Eines Tages wirst du mich verstehen.«

Aber noch verstehe ich ihn nicht und ich hoffe, dass das auch so bleibt.

Ich stelle mich ans Fenster. Papá macht die Scheinwerfer des VW 1500 aus. Mit dem gesunden Arm schleift er den Toten hinter sich her, um den Wagen herum, und ich sehe, wie viel Mühe es ihn kostet, ihn in den Kofferraum zu hieven, aber ich denke nicht daran zu helfen.

Diesmal nicht.

Im Abendlicht zieht sich sein Schatten grotesk in die Länge, erstreckt sich über die Wiese, klettert an der Hauswand hoch. Als ich klein war, liebte ich es, zu dieser Tageszeit meinen Schatten zu betrachten. »Ich bin erst neun«, verkündete ich Papa, »aber mein Schatten ist schon fünfzehn, und wenn ich mal groß werde, dann bin ich genauso lang.«

Ganz weit hinten am Horizont erlischt die Sonne wie ein vom Wind ausgeblasenes Streichholz, und alle Schatten, die von dem Auto, von Papá, dem Haus und mir, verschmelzen ineinander und verschwinden im Gras. Und ich denke, dass ich jetzt, mit fünfzehn, keinen Schatten mehr habe, sondern nur noch Dunkelheit.

2

Ich dachte immer, das Schwierigste wäre, im Sturm Auto zu fahren. Das war es auch, bis ich nachts mit einer geborstenen und blutbespritzten Windschutzscheibe fahren musste.

Papá bestand darauf, dass ich fuhr. Er sagte, er müsse seine Wunde schonen, aber ich glaube, er machte es, damit ich nicht auf der Sauerei sitzen musste, die der Tote hinterlassen hatte. Bevor wir einstiegen, wischte er den Beifahrersitz mit einem Stück Zeitungspapier halbwegs sauber. Die festen Bestandteile – hauptsächlich Knochen und Hirnmasse – fegte er einfach raus, aber das Blut war hartnäckig, es klebte an der Windschutzscheibe und sammelte sich auf dem Boden und der Ablage.

Das größte Problem auf meiner Seite sind die Risse in der Scheibe. Es sieht aus, als wäre die Landstraße verpixelt. Ich versuche, durch das große Loch direkt vor mir zu spähen. Meine Rückenlehne ist komplett von Kugeln zerfetzt und ich frage mich, wo er gesessen hat, dass er nicht durchsiebt wurde. Vom Fahrtwind laufen mir Tränen über die Wangen. Manchmal knallt mir eine Mücke ins Gesicht und ich habe Angst, dass sie mir ins Auge gerät. Ich hätte gerne eine Brille. Wenn das hier vorbei ist, sage ich ihm, er soll mir eine kaufen.

»Wohin?«

»Es ist nicht mehr weit.«

Er rutscht auf seinem Sitz hin und her. Das Blut auf seinem Hemd bleibt am Ledersitz kleben und macht ein schmatzendes Geräusch. Er hält seine 38er zwischen den Knien wie eine alte Frau in der Kirche ihren Rosenkranz.

Ich warte auf eine Erklärung, will eine Erklärung. Ich wüsste gerne, wie es kommt, dass jemand als Lastwagenfahrer losfährt und mit dem Tod auf dem Beifahrersitz zurückkommt. Aber Papá ist ein Mann für Lösungen, nicht für Erklärungen, und das wird sich nicht ändern, nur weil ich es gern so hätte. Sein Blick ist hellwach, die Augen zusammengekniffen, als würde er auf etwas zielen oder es misstrauisch betrachten.

Ständig starrt er in den Rückspiegel oder in die Seitenspiegel, dabei kann man kaum etwas erkennen. Das Mondlicht hilft kaum, es erhellt die Landschaft und die Straße nur minimal. In dieser Gegend gibt es keine Tankstelle oder Autowerkstatt. Nichts dergleichen. Auch keine Restaurants, was laut ihm gut ist, weil dann auch keine Bullen in der Nähe sind. Keine Möglichkeit, ein Choripán zu essen oder Bestechungen zu kassieren, sagt er.

Der Asphalt ist mit Schlaglöchern übersät, als hätte er Akne gehabt. Ich fühle mich schäbig, weil ich sofort an Yanina Gorostiza denken muss, meine Sitznachbarin in der Schule. Mondgesicht haben die anderen sie genannt. Melina-Ich habe größere Titten als ihr-Loria und Hanna-Ich tue so, als wäre ich Deutsche-Garmendia haben ihr den Namen verpasst. Yanina hat zwischen ihren Aknenarben riesige Pickel, die sie aus Angst vor noch mehr Narben nicht anrührt. Manchmal hatte ich Lust, sie auszudrücken. Oder Melina oder Hanna zusammenzuschlagen. Wäre ich ihre Freundin gewesen, hätte ich etwas unternommen.

Ich betrachte meine Haut im Rückspiegel. Zum Glück neige ich nicht zu Pickeln. Narben werde ich wohl trotzdem bekommen.

Meine Hände sind verkrampft, weil ich das Lenkrad so fest umklammere. Im VW gibt es keine Möglichkeit, Musik zu hören. Das Radio hat nie funktioniert und vor Kurzem ist Papás Kassette mit Barboza im Kassettendeck stecken geblieben. Im ersten Moment war ich froh, aber jetzt würde ich liebend gerne diese Akkordeonmelodie mitsummen, die ich in- und auswendig kenne, um zu vergessen, dass im Kofferraum ein Toter liegt, dass Papá verwundet ist und dass jemand hinter ihm her ist, um ihn zu töten.

Das einzig Gute ist, dass wir den VW loswerden.

Endlich.

Als wir hierhergezogen sind, an den Ort seiner Kindheit, haben mir drei Dinge bewiesen, dass wir dieses Mal wirklich bleiben würden, und das sogar als Ámbar und Víctor Mondragón:

Der VW 1500.

Meine Schulanmeldung.

Und dass ich meine Haare rosa färbte.

Der VW 1500 ist das einzige Auto, das er je im Leben gekauft hat. Es war seine Art zu sagen, dass wir von jetzt an nach den Regeln spielen würden. Ein asthmatischer Motor, eine militärgrüne Karosserie und pockennarbige Bezüge. Von allen Autos, die wir je hatten, ist es das Schlimmste. Und wir hatten so einige. Mit was uns Papás Brechstange eben versorgte. Manchmal lackierten wir sie um, tauschten die Nummernschilder aus und waren fertig mit der Sache. Der Lack blieb einem tagelang an den Fingern kleben und dann mussten wir immer sagen, dass wir uns Geld mit Malerarbeiten verdienten. So jung und arbeitet schon, sagten die Leute, die immer ihre Nase in alles stecken.

Ansonsten kommen wir mit dem aus, mit was uns Méndez eben versorgte. Er ist für mich das, was ich vielleicht am ehesten als Onkel bezeichnen würde. Dann und wann schauten wir bei ihm vorbei, vor allem, wenn wir eine Zeit lang untertauchen mussten, weil etwas schiefgelaufen war. Soll heißen: weil Papá es – mal wieder – verbockt hatte und wir uns in seiner Garage verstecken mussten. Méndez ist um die fünfzig und lächelt ständig, es ist wie ein Tic und kommt vielleicht noch von seiner Zeit als Junkie. Es ist nicht übel, Zeit mit ihm zu verbringen. Im Gegensatz zu den anderen Männern, mit denen Papá sonst so zu tun hat, redet er gern und viel. Méndez spricht in einer Geschwindigkeit, als müsste sein Mund wettmachen, was sein Körper nicht mehr kann. Er zieht sein rechtes Bein nach, als würde er eine Eisenkette mit Kugel mit sich herumschleppen. Ich habe nie erfahren, was passiert ist und habe mich auch nie getraut, zu fragen. Manchmal fasste er sich an den Knöchel und sah Papá mit einer Mischung aus Bewunderung und Angst an und ich fragte mich, ob Papá ihn gerächt hatte oder ob er es gewesen war, der ihm den Knöchel zerschmettert hatte.

Geheimnis meines Vaters Nr. 231.

Das letzte Mal wohnten wir für ein paar Tage bei Méndez, bis das Blut getrocknet war, dann fuhren wir mit einem Wagen weg, den er einen »Klassiker« nannte. Ihr verlasst mich in einem Juwel, Schätzchen. In Wirklichkeit war das Ding eher reif für den Schrottplatz als fürs Museum. Das ist wie bei den Menschen, Ámbar: Was zählt ist das, was unter der Haube steckt. Beziehungsweise unter der Haut. Dieser alte Kerl hätte ums Verrecken keine vernünftige Mahlzeit zustande gebracht, aber mit einem Schraubenzieher und ein bisschen Öl konnte er eine Schrottkarre in einen Fluchtwagen verwandeln. Allerdings muss man dazu sagen, dass alle unsere Autos todlangweilig waren. Sie mussten grau, braun oder bordeauxfarben sein. Niemals rot oder blau. Bloß nichts Auffälliges. Einen 504, einen Ford Escort oder einen Senda. Keinen 206 oder Ford Fiesta. Schon gar nicht einen Alfa Romeo. Alles war zum Wegwerfen gedacht.

Unsere Kleider.

Unsere Identitäten.

Immer wenn wir in ein neues Dorf oder eine neue Stadt kamen, legten wir uns neue Namen zu. Wir wählten sie abwechselnd aus. So waren wir María und Miguel Navarro, Beatriz und Bautista Alcázar, Estefanía und Emilio Molina – das war in der Zeit, die wir unsere Spanische Periode nannten. Dann kam die Unabhängige Periode, in der wir die Villaverdes, die Clausens und die Outes waren. Ich suchte die Vornamen aus, nannte mich Aramí, Anyelén und Arely. Papá hieß gerne Raúl – wegen Barboza – und hasste es, José zu sein, besonders, wenn sie ihn Pepe nannten, Du wolltest doch einen Allerweltsnamen, oder? Aber nichts ärgerte ihn so sehr wie Antonio, denn so hatte der Kerl geheißen, der ihm seine erste Freundin ausgespannt hatte. Das war meine Rache. Er hatte mein einziges Kleid benutzt, um eine Wunde abzubinden. Ich hatte nicht viele Chancen, es ihm heimzuzahlen, aber wenn sich eine bot, dann nutzte ich die auch.

In den meisten Motels, in denen wir unterkamen, zählte einzig und allein, ob das Geld echt war. Kaum jemand wollte unsere Ausweise sehen. Papá ließ mich die Anmeldungen ausfüllen, damit ich Druckschrift übte. Wir aßen immer auswärts oder ließen uns Essen aufs Zimmer kommen. Cola und Milanesas mit Pommes frites. Am liebsten mochte ich Hamburger, aber die hob er für die Gelegenheiten auf, wenn er mal wieder Mist gebaut hatte und sich irgendwie entschuldigen musste. Ich aß ziemlich oft Hamburger.

Das Gute an den Motels war, dass es dort Kabelfernsehen gab, im Gegensatz zu den abgelegenen Häusern, die uns als Unterschlupf dienten. Ich konnte alle Filme gucken, die ich wollte, solange ich den Ton nicht zu sehr aufdrehte und die abgeschlossene Tür mit dem Stuhl unter der Klinke im Blick behielt. Ich sah mir Horrorfilme an oder irgendwas mit Di Caprio oder Johnny Depp. Brad Pitt konnte ich noch nie leiden. Total eingebildet und ein mieser Schauspieler.

Als er mir die Sega kaufte, spielte ich wie verrückt Sonic, Earthworm Jim und Mortal Kombat II. Ich war immer Scorpion. Sonya hab ich gehasst. Ich wartete, lauschte auf den Lärm aus den anderen Zimmern, die laut gestellten Fernseher, die das Geschrei, das Weinen und das Stöhnen übertönen sollten, während Papá seine Sachen erledigte. Probleme löste.

Oder ein neues mitbrachte.

Nachdem Mamá weg war, lebte ich bei Nuria, ihrer Mutter. Von Zeit zu Zeit kam ein Umschlag mit Geld, das Papá von irgendwo aus dem Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay schickte. Er selbst ließ sich höchstens alle sechs Monate mal blicken. Immer mit neuem Look und neuer Narbe.

Andere Eltern bringen von ihren Reisen ein Souvenir von dem Ort zurück, an dem sie waren. Papá glaubte nicht an so was. Süßigkeiten werden total überschätzt, die sind alle scheiße. In der Schachtel sind zehn Pralinen und nur eine davon ist gut. Stattdessen brachte er mir als Geschenk Wörter mit, die verrieten, wo er gewesen war. Anfangs kam mir das knickerig vor, dann gewöhnte ich mich daran. Er nannte mich nicht Sommersprosse, sondern Sardenta, wenn er aus Brasilien zurückkam, oder cuñatai, wenn er in Paraguay gewesen war. Jedes Mal schenkte er mir ein neues Wort. Saudades de você: Ich vermisse dich. Melancía: Wassermelone. Cachoeira: Wasserfall. Und wenn er im Gebiet der Guaraní gewesen war: Mbaracaja: Katze. Tatácho: betrunken. Wenn ich auf irgendetwas beharrte, nannte er mich nicht Nervensäge, sondern Juky vosa. Eine Zeit lang arbeitete er mit einem Basken zusammen und begrüßte alle mit kaixo und verabschiedete sich mit agur. Er verstand es, sich anzupassen, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Manche würden sagen, er konnte mit Menschen umgehen. Das ist etwas zu viel des Guten.

So vergingen drei Jahre, bis Großmutter Nuria einen Herzinfarkt hatte. An einem Tag war sie da, am nächsten war sie Asche. Und auf einmal hatte Papá mich am Bein und wusste nicht, was er mit mir anfangen sollte.

Er weiß es immer noch nicht.

Hinter uns taucht ein Auto auf, sein Fernlicht leuchtet uns an. Papá entsichert den .38er. Das Auto überholt. Mein Haar weht, die rosa Strähnen flattern, als wären sie in einen Tornado geraten. Zum ersten Mal durfte ich meine Frisur und meine Haarfarbe wählen. Ich musste nicht darauf achten, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Stattdessen konnte ich Ich sein. Ámbar.

Die Leute durften sich ruhig an mich erinnern.

»Wer ist es?«, frage ich und rucke mit dem Kinn in Richtung Kofferraum.

»Jemand, den wir loswerden müssen. Vorsicht im Kreisel.«

Ich kann nichts erkennen, werde aber trotzdem langsamer, und aus dem Nichts taucht der Kreisel auf. Am Straßenrand rostzerfressene grüne Schilder mit Ortsnamen und Kilometerangaben. Er könnte sie alle aufzählen, einschließlich der besten Bar und der besten Werkstatt in jedem Ort. Und anderen Lokalitäten, die er seiner Tochter gegenüber nicht erwähnen würde.

»Fahr langsamer.« Er sieht sich um, bis sich im Dickicht eine Lücke auftut. »Bieg da ab.«

Niemand, der ihn nicht sowieso schon kennt, würde diesen schmalen Weg finden. Wir werden durchgerüttelt, weil keine Reifen diesen Weg platt gefahren haben. Ich schalte von Fernlicht auf Abblendlicht und die Bäume in der Ferne verschmelzen mit dem dunklen Hintergrund. Durch das Gerüttel lösen sich kleine Scherben aus der Windschutzscheibe. Wir fahren an ein paar Bauernhäusern vorbei, denen Fenster und Türen fehlen. Ein zusammengebrochener Silo sieht aus wie vom Blitz getroffen. Ein Stück weiter steht ein ausgebranntes Auto. Das Gras ringsherum ist nicht nachgewachsen. Ich schlucke meine Frage herunter, bevor sie mir aus dem Mund schlüpfen kann.

»Stell den Wagen hinter dem Silo ab.«

Ich parke, ohne die Scheinwerfer auszuschalten. Das Aussteigen fällt ihm schwer, er macht alles mit dem gesunden Arm, gibt mir meine Tasche, nimmt seine und zieht die Schlüssel ab. Ich stelle mich neben ihn. Sein Rücken ist blutdurchtränkt. Die Scheinwerfer lassen die Nacht noch dunkler erscheinen. Ich kann die Spitze des Silos nicht erkennen. Wenn es Sterne gibt, sehe ich die auch nicht.

Er öffnet den Kofferraum, schraubt den Benzinkanister umständlich mit den Zähnen auf und überschüttet den Toten und den Wagen mit Benzin. Ich wüsste gern, wer er ist. Gleichzeitig will ich es auf keinen Fall wissen. Mein Blick folgt den im Lichtstrahl tanzenden Mücken. Bestimmt zerstechen sie mir die Beine und morgen habe ich dann überall Quaddeln. Aber ich fühle nichts. Es kommt mir vor, als wäre morgen fünf Tage entfernt.

Papá sagt: »Verdammter Mist.«

»Was ist?«

Er zeigt mir das Feuerzeug, das nur ein paar müde Funken von sich gibt, dann verschwindet er mit dem halben Oberkörper im Kofferraum.

»Er hat bestimmt eins.«

Ich versuche mich zu erinnern, welcher seiner Bekannten raucht. Der Typ mit dem stacheligen Bart und dem fauligen Atem. Wie heißt er noch mal? Ludueña. Und Baigorria. Nein, ich glaube, Baigorria sitzt im Knast. Wie dumm ich bin. Den Offensichtlichsten habe ich vergessen: Giovanni. Den, der für Papá fast wie ein Bruder ist.

»Scheiße. Dieser Idiot hat mit dem Rauchen aufgehört. Hat dir auch nicht viel genutzt, was?«, sagt er zu dem Toten. Sein Kopf taucht wieder aus dem Kofferraum auf. »Hast du Streichhölzer?«

»Die sind alle.«

»Nimm die aus der Reiseapotheke.«

»Ich sagte doch schon, die sind alle.«

»Und warum hast du sie nicht ersetzt?«

Ich kratze mich an der Stirn.

»Hab’s vergessen. Ich wusste nicht, dass es einer dieser Heute-zünden-wir-das-Auto-an-Sonntage wird.«

Ich mache ein paar Schritte in Richtung Schatten, damit er mein Zittern nicht bemerkt. Ich beiße mir auf die Lippen, als könnte ich dadurch meine Worte zurückspulen. Seinen Blick kann ich nicht sehen. Sicher ist er noch härter als der, mit dem er gerne Gespräche für beendet erklärt und für den ich noch keinen Namen habe.

Er steigt in den VW 1500, lässt ihn an, setzt sich so, dass seine Beine raushängen und singt leise und schief eine eigene Version eines Lieds von Cartola vor sich hin. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Als ich ihn gerade fragen will, was zum Teufel er da tut, greift er nach etwas. Gleichzeitig reißt er sich mit den Zähnen ein Stück Hemd ab. Ich höre ein Klack, dann hat er den Zigarettenanzünder in der Hand und drückt ihn an den Fetzen. Als Flammen an dem Stoff hochzüngeln, lässt er ihn in den Kofferraum fallen. Das lodernde Feuer taucht uns in orangefarbenes Licht. Als wäre die Sonne extra für uns früher aufgegangen.

Wir entfernen uns ein Stück vom Wagen. Papá lässt den Kofferraum nicht aus den Augen.

»Giovanni wollte immer verbrannt werden.«

Sein bester Freund geht in Flammen auf und er vergießt nicht eine Träne. Als das Feuer den Tank erreicht, explodiert der Wagen.

»Gehen wir.«

Er hängt sich die Tasche quer über die Brust und schafft es nicht ganz, ein schmerzvolles Stöhnen zu unterdrücken. Ich folge ihm, bleibe immer einen Schritt hinter ihm. Nach einer Weile beleuchtet uns das Feuer nicht mehr den Weg. Wir brauchen ein bisschen, bis wir wieder an der Straße sind, er ächzt ab und zu, und ich kicke Steine in den Straßengraben. Einer trifft ihn an der Ferse. Abrupt bleibt er stehen und sagt, noch bevor ich bei ihm bin: »Verzeih.«

Er sagt es sehr leise.

»Hast du was gesagt?«, frage ich ihn.

Er schnaubt.

»Dass es ein paar Kilometer weiter ein Hotel gibt. Wenn wir einen Zahn zulegen, sind wir vor Sonnenaufgang dort.«

Wieder macht er sich auf den Weg. Er geht gekrümmt, von seinen Fingerspitzen tropft Blut. Es sieht aus, als würde er schwitzen. Ich schließe zu ihm auf, ziehe mir den Ärmel meines Sweaters über die Handfläche und wische seine Hand sauber. Den Sweater konnte ich sowieso nie leiden.

»Verzeih«, wiederholt er.

Und dann beeilen wir uns, bevor die Sonne auch für die anderen aufgeht.

3

»Das zählt nicht als Tier.«

»Wieso nicht?«, fragt er.

»Weil ein Hund fast so was wie ein Mensch ist. Eine Katze auch. Es muss ein Tier sein, das du nicht im Haus hältst.«

Papá denkt nach oder tut zumindest so. Der Straßenrand ist so schmal, dass wir fast auf der Straße laufen.

»Eine Kuh.«

»Echt jetzt? Das ist das langweiligste Tier der Welt.«

»Aber auch das leckerste.« Er hält an und hievt die Tasche auf die andere Schulter. »Und was ist dann dein Lieblingstier?«

»Willst du das wirklich wissen?«

»Als du klein warst, waren es Einhörner. Aber wahrscheinlich glaubst du an die nicht mehr.«

Ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemals dumm – und mädchenhaft – genug war, an Einhörner zu glauben.

»Ein Jaguar«, sage ich.

»Aber du hast doch noch nie einen gesehen.«

»Na und? Sie sind wunderschön. Hast du mal auf ihr Fell geachtet? Die Flecken sind von Tier zu Tier verschieden. Wie Fingerabdrücke. Das Problem ist nur, dass sie fast ausgestorben sind.«

»Wenn sie nicht so schön wären, wären sie nicht vom Aussterben bedroht.«

Ich hebe ein Steinchen auf und schleudere es ihm ins Kreuz.

»Etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf, ich bin verwundet.«

Als Erstes sehen wir das Blechschild auf dem Dach des Hotels, das von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Es lässt keinen Zweifel daran, um was für ein Hotel es sich handelt: Cupido.

Um das Logo herum verrostete, abgeblätterte Herzen.

»Willst du mich verarschen?«

»Was anderes gibts hier nicht.«

Die Zimmer des Stundenhotels sind im ersten Stock, im Erdgeschoss gibt es Stellplätze, die durch Vorhänge aus Plastikstreifen abgetrennt sind. Die Eingangstür ist leuchtend rot lackiert. Meine Lieblingsfarbe. Ich glaube, sie heißt Zinnober. Der Zementboden ist voller Farbspritzer und neben der Tür stehen eine Leiter und ein paar Eimer. Ich würde gerne nachsehen, ob die Farbe wirklich so heißt, damit ich mir die Haare so färben kann. Ob es zinnoberrot oder scharlachrot oder irgendetwas anderes ist. Manche würden es vielleicht blutrot nennen, aber das sind Leute, die noch nie Blut gesehen haben. Fließend, in einer Lache, getrocknet – Blut hat viele Farben.

Im Licht der Lampe über der Tür, an der drei Familien tote Fliegen kleben, sehe ich, dass Papá völlig verschwitzt ist, und weiß nicht, ob das von unserem Fußmarsch kommt oder ob die Wunde sich entzündet hat.

Ich habe keine Ahnung, wie ich mich am besten älter aussehen lasse. Sollte ich meine pinken Haare zeigen oder besser so tun, als würde ich nicht erkannt werden wollen, weil ich für einen One-Night-Stand hier bin? Die kleine Rezeption ist rot-blau beleuchtet. Hinter einer Glasscheibe sitzt ein Mann um die dreißig und sieht fern. Der Bildschirm ist von uns aus nicht zu sehen, aber es läuft irgendeine Sendung über Außerirdische, die angeblich in Chile auf einem Berg leben.

»Warte dort«, sagt Papá und deutet auf ein Sofa.

Als ich mich setze, merke ich, wie müde ich bin. Sobald das Adrenalin nachlässt, ist man völlig erledigt. Im Augenblick sind wir weder auf der Flucht noch tun wir etwas Illegales, außer dass in einem Stundenhotel keine Minderjährigen erlaubt sind.

Ich nehme die Tasche ab. Lege sie mir auf den Schoß und streiche mit den Fingern über die Pins. Den von Soundgarden. Den mit den Zeichentrickfiguren von Pearl Jam. Einen von Incubus. Den mag ich eigentlich nicht, aber ich habe ihn in der vorletzten Stadt von einem Jungen geschenkt bekommen. Ich war Anabela und erlebte die fünf ruhigsten Wochen meines Lebens. Ich lasse den Pin an der Tasche als eine Art Versprechen, dass irgendwann vielleicht doch noch mal alles besser wird. Und weil ich den Jungen mochte. Rogelio. Sein Name war das einzig Hässliche an ihm. Er war drei Jahre älter als ich und hatte eine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Und er sah mich auf eine Weise an, die mir das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein und mir gleichzeitig Angst machte.

Papá redet mit dem Mann, aber der Fernseher läuft so laut, dass ich außer von der möglichen Existenz eines UFO-Landeplatzes im Cajon del Maipo nichts mitbekomme. Der Typ reckt den Hals und sieht mich auf dem Sofa sitzen. Ich habe schon öfter zu hören bekommen, dass ich älter aussehe als fünfzehn. Vor allem von älteren Männern. Ich dachte, du wärst achtzehn. Kerle, die schon länger erwachsen waren, als ich auf der Welt war. Das fand ich einfach nur widerlich. Aber gleichaltrige Jungen und Mädchen sagten mir das auch. Ich weiß auch nicht, was es ist, irgendwas in deinem Gesicht. Die Augen, sagten sie, wenn ich sie fragte, woran es lag. Ich wusste nie, was ich davon halten sollte.

Wer weiß, was der Typ an der Rezeption denkt. Ob er auf den Gedanken kommt, die Bullen zu rufen, weil er einen Vierzigjährigen sieht, der eine Minderjährige vögeln will. Die Leute sagen viel über Papá, so viel, dass einiges davon stimmen muss, aber es würde mir nicht gefallen, wenn man das von ihm behauptet. Der Typ beugt sich über den Tresen und nimmt mich genauer in Augenschein. Ich öffne den Reißverschluss an meiner Jacke, damit man meine Titten sieht, den Teil meines Körpers, der zuerst kein Kind mehr war. Der Rezeptionist betrachtet mich noch eine Weile, dann setzt er sich wieder. Ich entspanne Schultern und Rücken und atme aus.

Das ist also das berühmte Cupido. Die Jungs reißen Witze darüber, täuschen Erfahrung vor, die sie nicht haben, sagen dir, dass sie dich gerne mal herbringen würden, aber ich wette, wenn irgendein Mädchen je sagt, ja, gehen wir, wären sie aufgeschmissen. Hanna und Melina haben es ein paar Mal erwähnt. Einmal hat die Möchtegern-Deutsche einen Aschenbecher mit dem Logo des Hotels in die Schule mitgebracht und so getan, als wäre er ihr aus dem Rucksack gefallen. Erst nachdem er eine ganze Weile zwischen den Bankreihen gelegen hat und sie sicher sein konnte, dass ihn auch ja alle gesehen haben, hat sie sich »beeilt« ihn wieder einzustecken. Zwei Wochen lang war der Aschenbecher Schulgespräch. Hanna hat eine fünf Jahre ältere Schwester, der hat sie ihn geklaut, habe ich zu Yanina gesagt. Ich weiß nicht. Es geht rum, dass sie mit einem älteren Mann zusammen ist. Einem Arzt, der ihnen Atteste ausstellt, damit sie schwänzen können, wann sie wollen.

Yanina war die Einzige, die regelmäßig mit mir geredet hat. Die anderen haben mir nicht getraut, weil ich die Neue war, die mit dem Akzent aus Buenos Aires und den rosa Strähnen. Bestimmt nimmt sie Drogen, hab ich eine Lehrerin sagen gehört. Die Leute reden viel. Vor allem über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben.

Yanina ist nie gefragt worden, ob sie mit ins Cupido gehen will. Ich auch nicht. Ich wurde ja nicht mal zu den Partys eingeladen, schon gar nicht, nachdem Esteban, der Typ, nach dem Melina verrückt war, anfing, sich für mich zu interessieren. Er war süß, das stimmt, groß und mit lockigem Haar. Noch heute sehe ich Melinas Gesichtsausdruck, als er sie nicht mehr beachtet und sich stattdessen mit mir unterhalten hat. Da hat es ihr auch nicht geholfen, den obersten Knopf ihrer Bluse aufzumachen. Wir sind zusammen weg. Haben ein bisschen geknutscht. Er war ziemlich ungeschickt, hat ein bisschen rumgefummelt, aber ich hab seine Hände gestoppt, bevor sie fanden, was sie suchten. Er dachte, weil ich die Neue war, wäre ich leichter zu haben, also wurde er aufdringlich. Ich hab ihm mein Knie in die Eier gerammt. Als ich ging, lag er immer noch am Boden. Anschließend hat er überall rumerzählt, er hätte mich entjungfert. Damals war ich froh zu wissen, dass Papá es wahrscheinlich eh wieder versauen und wir woanders von vorne anfangen würden.

Und ich behielt recht.

Auf dem Tischchen neben mir liegt ein Spielplan der WM, obwohl die schon seit einem halben Jahr vorbei ist. Ich weiß noch, dass wir das Spiel gegen Schweden in einem Hotel geguckt haben, in dem es nur in der Lobby einen Fernseher gab. Papá schimpfte die ganze Partie über auf Verón. Wenn einer der Jungs aus der Schule ins Cupido gekommen wäre, hätte er so einen Plan mitgehen lassen, um damit anzugeben. Hinter dem Tisch nimmt ein beleuchtetes Aquarium die ganze Wand ein. Ich weiß nicht, ob die Scheibe dreckig oder das Wasser trüb ist. Oder beides. Jedenfalls ist die Treppe dahinter kaum zu erkennen. Ich sehe keinen einzigen Fisch, dafür aber mein Spiegelbild mitsamt geöffnetem Reißverschluss vom Sweater. Ich frage mich Was mache ich denn da? und ziehe ihn hoch. Als ich mein Gesicht betrachte, denke ich: Nein, die erste Stelle meines Körpers, die kein Kind mehr war, waren meine Lippen. Mein Lächeln.

In einer Ecke des Aquariums steigen Blasen an die Oberfläche. Im Kies, der den Boden bedeckt, liegen eine Zigarettenkippe, Kronkorken und Münzen. Und ein Ehering. Ich stelle mir vor, wie jemand die Treppe runterkam, den Ring hineinwarf und sagte Das wars. Wahrscheinlich eine Frau.

Papá verlagert sein Gewicht aufs andere Bein, streckt einen Arm aus und deutet nach draußen. Dann hebt er die Schultern und zeigt seine Handflächen. So schwierig ist es, ein Zimmer zu bekommen? Er nimmt die Tasche von der Schulter und stellt sie auf den Boden. Als sie über seinen Rücken streift, kommt der Griff des 38ers zum Vorschein. Ich spähe in alle Winkel an der Decke, kann aber keine Überwachungskameras entdecken. Und doch muss irgendwo eine sein. Ja. Über der Rezeption. Ich hoffe, dass Papá sich nicht umdreht. Er zückt seine Brieftasche, die aus braunem Leder mit den gefälschten Papieren, und schiebt einen Geldschein durch den Schlitz. Der Typ an der Rezeption sagt etwas, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden.

»Was weiß ich?« Papá kratzt sich am Kopf. »Wenn ich als Alien in Chile landen würde, würde ich meiner Spezies sagen, dass sie nicht zu kommen braucht.«

Jetzt kommen aus dem ersten Stock Geräusche. Lachen. Schritte. Der Mann redet laut, die Frau macht »Pssst«. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen und Papás .38er verdecken soll. Ich will nicht, dass der Typ an der Rezeption mich aus der Nähe sieht, aber wenn ich rufe, dreht Papá sich womöglich um und sein Rücken ist für alle Ewigkeiten auf dem Überwachungsvideo festgehalten. Wenn die Kamera überhaupt läuft. Das Pärchen kommt die ersten Stufen herunter. Papá dreht nur kurz den Kopf in ihre Richtung, dann sieht er wieder nach vorn. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass Waffen für ihn zu seinem Körper gehören, dass er das Metall fühlt wie einen Teil seines Skeletts. Und anscheinend ist das tatsächlich so, denn kaum kommen die Schritte näher, stopft Papá sein Hemd in die Hose, als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass der .38er offen lag.

Die Frau ist vielleicht zwanzig, sie trägt einen abgewetzten Pullover und Jeans, die typisch schlichte Kleidung, die man bei der Arbeit unter einer Schürze tragen kann. Ich glaube, sie arbeitet in der Bäckerei Íris. Er ist im Anzug und mindestens zehn Jahre älter als sie. Zwei Welten, die sich nur in einem Stundenhotel begegnen können.

»Sie haben gesagt, dass es nur deshalb nicht mehr Außerirdische auf der Erde gibt, weil Reisen durchs Weltall so teuer sind«, erklärt der Typ an der Rezeption. »Die, die hiergeblieben sind, sind bestimmt sehr unglücklich. Es muss furchtbar sein, nicht nach Hause zurückkehren zu können.«

Papá nimmt den Schlüssel, dreht sich um und nickt mir zu. Verdammter Spinner, sagt er fast unhörbar. Wir gehen die Treppe hinauf. Der Gang ist lang und düster. Unser Zimmer ist das dritte auf der rechten Seite.

»Hereinspaziert«, sagt er und hält mir die Tür auf.

Auf dem Ehebett liegt eine Tagesdecke mit Satinborte, genau wie Großmutter Nuria eine hatte. Ich kann mir kaum etwas Hässlicheres vorstellen. Am hölzernen Kopfteil des Bettes klebt ein Sticker mit den Nummern der Pornokanäle. Papá legt die Tasche und den .38er auf einen Tisch unter dem Fernseher. Dann geht er ins Bad, schließt die Tür und dreht den Wasserhahn auf. Langes, schmerzliches Stöhnen. Neben dem Fenster steht ein Sofa. Ich erschrecke, als ich mich in einem Spiegel sehe, der die ganze Wand bedeckt. Ich nehme die Tasche ab und setze mich aufs Bett. Die Ränder des schmutzigen Aufklebers mit den Pornokanälen sind halb abgeknibbelt. Da war wohl jemandem langweilig. Der Aschenbecher ist anders als der, den Hanna mit in die Schule gebracht hat. Dieser hier ist aus Glas und auf dem Nachttisch festgeklebt. Verdammte Möchtegern-Deutsche. Natürlich hatte sie ihn ihrer Schwester geklaut. Aber was soll ich sagen? Che, ich war im Cupido. Niemand würde mir glauben. Außerdem werde ich die anderen sowieso nicht wiedersehen.

An der Wand sind ein paar Schalter. Als ich darauf drücke, geht ein rotes Licht an, dann ein grünes. Ich lasse nur das rote an. Ich wünschte, jemand würde ein Foto von mir machen, wie ich hier auf dem Bett liege. Es sieht aus wie aus einem Videoclip.

Papá kommt mit nacktem Oberkörper aus dem Bad, und ich versuche hastig, das Licht umzuschalten, erreiche aber nur, dass alle angehen. Er wirft mir den Dafür-bist-du-aber-nun-wirklich-schon-zu-groß-Blick zu. Den hab ich das erste Mal mit zehn bekommen.

Ich drücke an dem Schalter rum, bis das Licht wieder normal ist.

»Wie gehts dir?«

Die Wunde scheint nicht entzündet zu sein; die gelbliche Farbe kommt vom Desinfektionsmittel.

»Es tut weh. Das ist immer gut.«

Er holt einen Verband. Das ist Befehl genug. Eigentlich bin ich zu müde zum Aufstehen, aber ich tue es trotzdem. Aus dem Nebenzimmer kommen Geräusche. Jemand betätigt die Toilettenspülung, ich kann das Wasser durch die Rohre in der Wand rauschen hören. Ich schneide Pflaster ab und lege ihm einen engen Verband an. Papá holt sich ein neues Hemd und packt das alte zusammen mit dem benutzten Verband in eine Tüte. Sie wird im ersten Müllcontainer landen, den wir unterwegs finden.

Mit ausgebreiteten Armen werfe ich mich aufs Bett.

»Möchtest du was essen?«

Ich sehe ihn nicht an, mehr aus Müdigkeit als aus Wut, aber er kann ruhig denken, dass ich wütend auf ihn bin. Wenn er weiß, dass er was verbockt hat, ist er netter zu mir. Jetzt, da wir in Sicherheit sind – jedenfalls fast – kann ich mir den Luxus erlauben, sauer zu sein. Ich sehe an seinem Spiegelbild im Fernseher, dass er eine Speisekarte in der Hand hält. Er sieht mich an, wartet, aber ich bleibe völlig entspannt. Ich liebe es, wenn ich entscheiden kann, wann was passiert. Er hebt den Telefonhörer ab. Keine Verbindung. Er flucht, knöpft sich das Hemd zu und geht hinaus.

Mein Blick verliert sich an der Zimmerdecke und ich frage mich, was die Frauen denken, die hier liegen, vorher, mittendrin oder hinterher, wenn sie fertig sind – oder zumindest die Typen fertig sind. Wahrscheinlich starren sie an die Decke, von der die Farbe abblättert, und fragen sich: Was mache ich hier? Und dann gehen sie raus und schleudern wütend ihren Ehering ins Aquarium und sobald er die Wasseroberfläche trifft, ist der ganze Schwung raus, und der Ring sinkt langsam, trudelnd, gedämpft. Untergehen ist langsamer als fallen.

Wie entscheidet jemand, alles hinter sich zu lassen?

Manchmal würde ich Mamá gerne wiederfinden, nur um sie das zu fragen.

Manchmal wünschte ich, sie würde es erklären.

Manchmal will ich ihr sagen, dass sie mich mal kann.

Papá kommt mit einer Flasche Wasser für sich und einer Cola für mich zurück. Er überreicht sie mir zusammen mit einem Sektglas aus Plastik. Normalerweise darf ich abends keine Cola trinken. Er setzt sich auf den Bettrand und holt ein Salami-Käse-Sandwich aus einer Tüte. Sobald ich es sehe, bekomme ich Hunger, obwohl ich Salami eigentlich gar nicht mag. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich auch was will. Er wischt sich die Krümel vom Ärmel und reicht mir die Papiertüte.

»Falls du Hunger hast.«

In der Tüte sind zwei Sandwiches mit Käse und Schinken. Mal sehen, wie lange ich noch beleidigt tun kann. Aus dem Nebenzimmer kommt ein kurzes Stöhnen. Gleich darauf geht es richtig zur Sache. Der Mann ist lauter, Papá und ich vermeiden es, uns anzusehen. Er schnappt sich die Fernbedienung und richtet sie auf den Fernseher, aber sein Finger bleibt über dem Einschaltknopf schweben. Papá kann nur mit eingeschaltetem Fernseher einschlafen, er lässt ihn immer im Hintergrund laufen. Auf einem Nachrichtensender oder einem Kanal mit Sendeschluss, weil er das weiße Rauschen braucht. Irgendwo habe ich gelesen, dass man das so nennt. Es ist eine Möglichkeit, sich abzuschotten. Jetzt legt er die Fernbedienung wieder weg. Bestimmt hat er Sorge, dass ein Pornokanal eingestellt ist. Das ist irgendwie lustig. Eine Schusswunde darf ich sehen, aber nicht zwei Leute beim Vögeln.

»Nimm du das Bett, ich schlafe auf dem Sofa.«

Jetzt stöhnt die Frau. Und will mehr. Papá geht im Zimmer auf und ab wie ein Tiger im Käfig. Es gefällt mir, zu sehen, dass er sich unwohl fühlt. Und es gefällt mir, den beiden zuzuhören. Ich nehme mir ein Sandwich und wühle in meiner Tasche, bis ich den Walkman gefunden habe. Mit einem Druck auf die Play-Taste gönne ich uns beiden eine Ruhepause. Pearl Jam. Das Ende von Vitalogy. Eddie singt cannot find the comfort in his world. Ich kann zwar kaum Englisch, aber das verstehe ich.

»Schlaf schön«, lese ich Papá von den Lippen ab.

Er schiebt das Sofa in eine Ecke, sodass es nicht direkt der Tür gegenübersteht, und macht es sich mit dem .38er drauf bequem. Ich lege die Hand an die Wand und spüre die Schläge des Kopfteils vom Bett nebenan.

Ich werde das hier nie vergessen, denke ich mir. Ich könnte den Aschenbecher abreißen und mitnehmen, könnte von dem Aquarium und dem weggeworfenen Ehering erzählen, aber ich habe niemanden, der mir zuhören würde.

Ich lösche das Licht.

4

Wenn man wartet, gibt es nicht viel zu tun.

Nach einer halben Stunde ist dem Walkman der Saft ausgegangen. Vedders Stimme wurde noch tiefer. Dann immer langsamer, klang verzerrt. Die Batterien hin- und herrollen nutzte auch nichts.