Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina

- Kategorie: Krimi

- Serie: Popular

- Sprache: Spanisch

Desde la década de 1960, el género negro en América Latina ha dinamitado la tradición y construido sus propias reglas. Rechazó las viejas escuelas y sus modelos, y se construyó desde una pluralidad de enfoques que permitió revitalizarlo y mantenerlo vigente. Organizada en orden cronológico, Asociación ilícita reúne 36 relatos de diversos autores y autoras, y da cuenta, de una forma sólida y fiel, del género negro-criminal latinoamericano contemporáneo. A través de una gran variedad de narraciones, duras e implacables, como la misma geografía que habitan, esta antología construye una suerte de guía temporal que permite observar y entender cómo se ha desarrollado el género en el continente. "En países como los nuestros, donde hay un incremento de la pobreza, una brecha social cada vez más desigual, donde la corrupción ya no avergüenza y se descree totalmente de la justicia, las historias que se terminan contando hablan de la podredumbre y el caos que nos rodea. Y de una manera de resistir."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 623

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Relatos negros del río Bravo a la Patagonia

Selección de Nicolás Ferraro e Imanol Caneyada

Desde la década de 1960, el género negro en América Latina ha dinamitado la tradición y construido sus propias reglas. Rechazó las viejas escuelas y sus modelos, y se construyó desde una pluralidad de enfoques que permitió revitalizarlo y mantenerlo vigente. Organizada en orden cronológico, Asociación ilícita reúne 36 relatos de diversos autores y autoras, y da cuenta, de una forma sólida y fiel, del género negro-criminal latinoamericano contemporáneo.

A través de una gran variedad de narraciones, duras e implacables, como la misma geografía que habitan, esta antología construye una suerte de guía temporal que permite observar y entender cómo se ha desarrollado el género en el continente. “En países como los nuestros, donde hay un incremento de la pobreza, una brecha social cada vez más desigual, donde la corrupción ya no avergüenza y se descree totalmente de la justicia, las historias que se terminan contando hablan de la podredumbre y el caos que nos rodea. Y de una manera de resistir.”

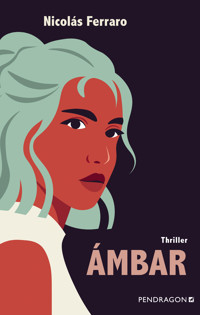

Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986) es coordinador del Centro de Narrativa Policial en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es autor de Dogo (2016), Cruz (2017), El cielo que nos queda (2019) y Ámbar (2021), novela por la que en 2022 recibió el premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón. Su obra ha sido traducida a varios idiomas.

Imanol Caneyada (San Sebastián, 1968) es narrador y periodista, reconocido por sus aportes a la novela negra en México, país en el que desarrolla su trabajo narrativo. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández en 2011, con el Premio Literatura José Fuentes Mares en 2015, y con el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020. El Fondo de Cultura Económica ha publicado Espectáculo para avestruces (2020) y Nómadas (2021).

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroSobrevivir al caos, de Nicolás FerraroA manera de disculpa, de Imanol CaneyadaMirando al sol, de Leonardo PaduraSi de casualidad ves al enano, de Paco Ignacio Taibo IIQuema, de María Inés KrimerCon tinta sangre, de Juan SasturainEl vuelo del ángel, de Dante LianoManiobra subversiva, de Fernando AmpueroBobby y el robert, de Marcos Tarre Briceño¿Quién le metió un tiro al bot?, de Élmer MendozaDios es fanático, hija, de Eduardo MonteverdeNadie muere a bordo, de Mercedes RosendeChinatown, de Mario MendozaLa dama desaparece, de Liliana EscliarAtaque de pánico, de Patrícia MeloLa Tigra, de Horacio ConvertiniEs muy fácil, de Lorenzo LunarUna de policías, de Sonia GonzálezRamos no olvida, de Ramón Díaz EterovicSicarios, de Marçal AquinoCuando desperté era sábado, de Gonzalo LemaEl Gran Fascinador, de Francisco Alejandro MéndezHollywood for ever, de Cecilia RíosLa inconveniencia de servir a dos patronos, de Eloi Yagüe JarqueLa frontera del azar, de Kike FerrariCon las manos limpias, de Rebeca MurgaHormiga reina, de Verónica E. LlacaNo mueras de viejo, de Julia Guzmán WatineMatador, de Leonardo OyolaMientras tú duermes, yo destruyo el mundo todas las noches, de Bernardo EsquincaConsuelo de tontos, de Iris García CuevasDe bien, de Cesar AlcázarSeis mosquitos ciegos, de Charlie BecerraEl caso, de Daniel QuirósLa malquerida, de Melba EscobarRosas negras y almidonadas, de Elizabeth Jiménez NúñezMúsica a medianoche, de Rodolfo SantulloAhora, de Eugenia AlmeidaPor una cartografía criminal, de Ezequiel De RossoAcerca de los autoresCréditosSOBREVIVIR AL CAOS

HACE ALGUNOS AÑOS, ya muchos pero no tantos, cuando inicié mi camino en el mundo del policial y la novela negra, era difícil encontrar autores nacionales en las librerías, más aún latinoamericanos, que se dedicaran a este género. Sin embargo, hoy en día podemos decir, parafraseando al gran Paco Camarasa, que la sangre ha llegado a los estantes.

En sus inicios a finales del siglo XIX y principios del XX, las autoras y los autores latinoamericanos se aproximaron mayoritariamente desde la imitación o la parodia, repetían una fórmula extranjera cercana al policial de enigma o deductivo. Parecían pedir perdón y permiso y se escondían detrás de seudónimos en inglés para atraer más ventas y no manchar su nombre con la tinta de estas “novelitas”, historias que siempre sucedían en un allá, lejano, y tenían problemas para lidiar con la ambientación. ¿Cómo volver verosímil la figura del detective en nuestros países? ¿Cómo no imaginar a Marlowe flotando en un río por preguntar demasiado o a Sam Spade enterrado en alguna tumba poco profunda en el desierto?

Después llegó el turno del neopolicial, que comenzó en los años setenta y supo contar con Paco Taibo II, Juan Sasturain y Rubem Fonseca como sus figuras fundacionales. Dentro de este período, atravesado por crímenes de Estado, dictaduras y abusos del poder, las autoras y los autores abandonaron la resolución del enigma como eje narrativo y tomaron como punto de partida la novela dura estadounidense sumándole sus condimentos locales. Hubo un corrimiento en el interés. No renegaban de “resolver el caso”, pero lo más importante era narrar esas ciudades asfixiantes y opresivas, el desencanto de las sociedades y sus vicios.

Uno de los grandes problemas que experimentó el género tuvo que ver con nuestra imposibilidad de ver en los agentes de la ley —o los detectives— la figura encargada de reestablecer el statu quo quebrantado por el delito. Antes que elementos de la justicia, son para nosotros elementos de impunidad. Y, además, es interesante plantear la pregunta: ¿vale la pena restaurar ese statu quo?

No elegimos al héroe. Elegimos desde qué victima contar.

En países como los nuestros, donde hay un incremento de la pobreza, una brecha social cada vez más profunda, donde la corrupción ya no avergüenza y se descree totalmente de la justicia, las historias que se terminan contando hablan de la podredumbre y el caos que nos rodea. Y de una manera de resistir.

Es posible pensar la novela negra como aquellas historias donde la moral es puesta a prueba. Narrando la vida de personas en situaciones extremas, sean ciudadanos comunes y corrientes, migrantes, traficantes, policías, ladrones, sicarios, el género negro bucea en los motivos que llevan a las personas a cruzar los límites. Y la ficción, entendida como un entrenamiento de la empatía, nos permite ver esas vidas de otras formas, entenderlas, comprenderlas y establecer un diálogo para poder modificar la realidad.

El género negro en América Latina ha dinamitado la tradición y se ha erigido construyendo sus propias reglas. En vez de avanzar desde un cuerpo de ficción homogéneo, rechazó las viejas escuelas y sus modelos, y supo construirse desde una pluralidad de enfoques que permitieron revitalizarlo y mantenerlo vigente.

Se afianzó desde los márgenes en un desplazamiento del núcleo narrativo enigma-investigación-orden, dándole mayor importancia a indagar en la psicología de los personajes, los contextos sociales y la denuncia. El rol protagónico recae en la figura de la víctima, del delincuente, del vengador por encima del investigador, otorgándoles voz a sectores olvidados, descartados, que irrumpen con ferocidad. Voces en las que la jerga local impone su propia musicalidad y personalidad. Voces en las que el humor negro es un componente vital para soportar el día a día.

Tampoco es una literatura de dar “un último golpe”. El salvarse para toda la campaña no existe en nuestras ciudades acostumbradas a crisis cíclicas que nos hacen mover entre la incertidumbre y la inseguridad económica permanente. El policial negro establecía una premisa clara, un negocio redondo: tanta plata por tal trabajo. En la novela negra, en general, la obtención del dinero depende de lo que el personaje pueda conseguir por sí mismo, no hay garantías. Los autores y las autoras nos entregan vidas donde el miedo, la desesperación, la desesperanza y la urgencia son los puntos cardinales.

Por otras latitudes es común encontrarnos con una puesta en escena de la violencia y el crimen casi como una obra de arte, volviendo al cadáver una excusa narrativa, como sucedía en el policial clásico. En cambio, en nuestros territorios no hay asesinos seriales, sí sicarios, porque la violencia es trauma y negocio, y un elemento cotidiano sin necesidad de explicación. Algo que estalla. La ciudad es la escena del crimen en la que la sangre salpica para todos lados. Desde la mutilación de un cuerpo como un mensaje narco, el abuso de una menor, hasta la deshumanización como herramienta de control, la corrupción y el tráfico de drogas cimentando las estructuras de poder. El horror y el desmembramiento de un cuerpo como metáfora de una sociedad desarticulada en sus bases. Más que ordenar el caos, se lo sobrevive, en el mejor de los casos.

Si el género negro mainstream deviene en un escalpelo con el cual abrir y analizar las sociedades, en América Latina se abre paso con una barreta, con una patada. Ya no pide perdón ni permiso. Tira abajo una puerta, se mete por una ventana, saquea y expone todas nuestras miserias, avanza pateando casquillos por las calles que nos toca caminar, cada vez más salvajes y degradadas. No tenemos fundido a negro. Tenemos un fundido a rojo, la sangre cayendo sobre el ojo mientras leemos estas historias del río Bravo a la Patagonia.

NICOLÁS FERRARO

A MANERA DE DISCULPA

EMPIEZO disculpándome porque las antologías suelen ser semilla de controversia, motivo de debate y causa de desencuentros, aunque lo que se pretenda sea, precisamente, todo lo contrario: propiciar el encuentro y el diálogo entre múltiples voces convocadas bajo una misma bandera. En este caso, el género negro-criminal.

Empiezo con una disculpa porque no están todos los que deberían, imposible. Algunos no quisieron; otros no se encontraban en nuestro radar ni en el de las personas a las que consultamos para ampliar la propuesta. Y finalmente tuvimos que lidiar con la tiranía del presupuesto, que nos impidió armar tres o cuatro volúmenes en los que incluir la mayor cantidad posible de autores de negro-criminal, abundantes en América Latina (concepto en el que incluyo a Brasil) y de muy probada calidad.

Dicho lo anterior, estoy convencido de que la presente antología reúne una sólida y fiel representación de la escritura de un género que aún hoy sigue padeciendo en nuestra región, aunque en menor medida, el desprecio de ciertos sectores académicos y de la crítica, empeñados en sostener un canon que les permita seguir ejerciendo el poder de la validación. Un poder que, ante los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, se diluye en la democratización de la lectura y la horizontalización de los gustos.

De ello se han beneficiado los géneros comúnmente conocidos como populares o menores, entre ellos, este que nos ocupa, que se ha convertido, además, en el pulso social, político e histórico del hemisferio. La idea del autor islandés Arnaldur Indridason de que una buena novela negra explica un país entero, creo que se aplica a la perfección en esta América Latina siempre en llamas y a sus cultivadores del género.

Porque el negro-criminal latinoamericano es duro e implacable, como las propias geografías en las que habita.

El orden de los autores obedece a un criterio generacional. Primero, aquellos que empezaron a publicar en los años setenta y ochenta, recreando un género que se hacía adulto y se emancipaba de los fundadores anglosajones, para darle un sello inconfundible, propio, con altas dosis de contenido social y político, además de un humor cínico y procaz como constante. Me refiero a los Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura, Juan Sasturain, Lorenzo Lunar, etcétera.

Después, los hijos de esa generación, entre los que empezamos a ver cada vez más autoras, las cuales van a combatir la muy arraigada idea de que es un género machista y de machos. Porque nuestras violencias se ceban principalmente en ellas, son ellas las que irrumpen en el panorama negro-criminal con una contundencia y una calidad que, para mi gusto, va a provocar un verdadero terremoto entre los lectores.

Y por último, los nietos de esa generación, quienes se alimentan de la tradición pero beben de otras fuentes —por ejemplo, audiovisuales—, además de coquetear con un posmodernismo que aspira a deconstruir categorías y conceptos, y a visibilizar ciertas conductas criminales que antes, por desgracia, estaban perfectamente normalizadas en nuestras sociedades.

De esta forma, los lectores podrán aproximarse a esta antología como si fuera una suerte de guía cronológica que les permitirá hacerse una idea de cómo se ha desarrollado el género en América Latina.

Sabemos que las nacionalidades difícilmente determinan tendencias estéticas ni siquiera temáticas. Hablar de literatura negra-criminal latinoamericana no garantiza ninguna clase de unidad. La variedad de temas, voces y tonos que encontrarán los lectores es, ante todo, la constatación de que la literatura siempre halla la forma de escapar a definiciones y de existir en función de los impulsos de sus creadores.

Lo anterior no significa que no haya en esta antología ciertos aspectos comunes, derivados de realidades semejantes. Uno de ellos, me parece, es la abundancia de relatos en los que los protagonistas y narradores son los delincuentes, los victimarios, el lumpen. La perspectiva del criminal atraviesa muchas de las historias que palpitan en la antología. La otra constante es la del investigador accidental. En nuestros países, en los que la anomia social es casi norma (vaya paradoja), la figura del detective es, casi siempre, producto de la casualidad y las circunstancias. Claro que los lectores hallarán entre este cúmulo de cuentos a investigadores y policías de profesión, pero son los menos.

El humor y la ironía, si a tono vamos, también hermanan a muchas de las piezas, como si nuestras realidades, por su dimensión trágica, solo fueran digeribles con altas dosis de comedia.

Pero más allá de estas consideraciones, los lectores, en estas páginas, disfrutarán de un puñado de muy buenas historias, contadas con todos los recursos literarios posibles, que nos hablan de quiénes somos y cuáles son los abismos a los que nos asomamos cada día.

Y si bien no están todos los representantes del género, aquellos que están, sin duda, nos narran la historia de esta región del planeta siempre al borde del cataclismo a través de sus crímenes, sus violencias y su lado más oscuro.

¿Se atreven?

IMANOL CANEYADA

MIRANDO AL SOL

LEONARDO PADURA

HACE DOS HORAS que estoy mirando al sol. Me gusta mirar al sol. Yo puedo mirar al sol hasta una hora seguida, sin cerrar los párpados, con la pupila intacta, sin lágrimas.

Todavía estoy mirando al sol cuando llega Alexis.

—Dime, socio, ¿en qué andas? —pregunta.

—En nada, ¿y tú?

—En el floting, suave.

—I like it —digo y miro a Alexis. Supongo que Alexis es mi mejor amigo. Nos conocemos desde antes de empezar en la escuela, cuando su padre y el mío trabajaron juntos en el Ministerio. Después al padre de Alexis lo tronaron, pero no mucho, porque él tiene buenos amigos. Ni siquiera le quitaron el carro, aunque sí le quitaron la pistola. Eso sí.

—Vamos a tomarnos un litro —dice.

—¿Quién tiene?

—Richard el Cao.

—Vamos —digo yo y me olvido del sol.

El Cao siempre tiene alcohol. A veces está bueno. A veces también tiene pastillas. Él las consigue fácil: le roba una receta especial a la madre, porque ella dirige un hospital, y firma como ella y en la farmacia le dan las mejores pastillas. Fácil, ¿no? Pero hoy no tiene pastillas. Ayer nos tomamos las últimas, con cuatro litros de alcohol. Lo de ayer fue terrible.

Ahora estamos tomando, sin hablar. Siempre es así: al principio casi uno no habla. Es como si el cerebro se muriera un rato. Después se habla más, sobre todo si tomamos alguna pastilla. Alexis y el Cao son los que más hablan entonces.

Cuando ya hemos tomado bastante, Alexis dice:

—Hoy hay pelea.

—¿En el hueco? —pregunta el Cao.

Alexis dice que sí con la cabeza.

—No tengo dinero —dice el Cao.

—Yo tampoco —digo yo.

—Yo tengo —dice Alexis, y como ya ha tomado bastante, hace completo el cuento de cómo consiguió la plata: en el maletero del carro del padre había como veinte litros de aceite, del bueno para cocinar, y se robó tres. Los vendió y por eso tiene dinero. Trescientos pesos.

—Vamos —dice el Cao.

—Déjame terminar —dice Alexis.

Tomamos un poco más. Está bueno este alcohol. Después que terminamos de tomar, entonces sí nos vamos.

Cuando llegamos todavía no había empezado la pelea. Nos dicen que hoy van el stanford de Yoyo y el bóxer de Carlitín. A mí me gusta el stanford. Se llama Verdugo y ha ganado como veinte peleas. Casi siempre mata al otro perro. El bóxer también tiene su famita: se llama Sombra y dicen que cuando agarra no suelta. Ya hay como doce gentes esperando. También hay dos negros, con dientes de oro y cadenas de oro en el cuello. Deben ser amigos de Carlitín. Él siempre anda con negros así. Hace bisnes con ellos y a veces hasta dan un palo juntos.

Empiezan a apostar. Alexis le juega los trescientos baros a Verdugo. Yo le digo que deje cincuenta, para comprar otro litro si pierde. Pero él dice que no, que en el carro de su papá todavía queda cantidad de aceite y que el Verdugo va a ganar.

Azuzan a los perros. Ahora todo el mundo está gritando. Yo también grito. Los sueltan. El Verdugo atrabanca a Sombra, por el lomo, y de la primera mordida le saca sangre. Es una sangre casi negra. Las gotas de esa sangre casi negra ruedan por la boca del Verdugo y caen en el suelo. Entonces la gente grita más. Sombra empieza a voltearse y agarra al Verdugo por una pata. Se la va a arrancar. El Verdugo tiene que soltar el lomo y Sombra no se da cuenta. Entonces el Verdugo le llega al cuello. Carlitín y Yoyo se meten a desapartar, pero el Verdugo no suelta, ni Sombra tampoco. Le meten palos en la boca y hacen palanca. Sombra suelta primero, pero se va de lado: el Verdugo no suelta todavía. Por fin el Yoyo le abre la boca y Sombra se cae completo. Del cuello le salen dos chorros de sangre, más negra todavía y así de gordos: está muerto ese bóxer. La gente sigue gritando y los que perdieron empiezan a pagar. Carlitín le está dando patadas a su perro muerto. Alexis cobra doscientos pesos y le dice a uno de los negros que le pague sus cien. El negro dice que esa pelea fue una mierda. Alexis dice que eso no le importa, que le importan sus cien cañas. El negro dice que no va a pagar ni pinga. Alexis le dice que la pinga se la meta. El negro saca una fuca y se la pega en la cara a Alexis. ¿Qué tú dijiste, blanquito de mierda?, le pregunta el negro y le da con el cañón de la fuca en la quijada. Alexis no habla. El otro negro tiene un cuchillo en la mano y mira a los demás. Los dos negros se ríen. Nadie se mete. ¿Yo debería meterme si Alexis es mi amigo? Me meto:

—Deja eso, compadre —le grito al negro—. Alexis, olvídate de los cien cañas.

—Está bien, bárbaro, ganaste —dice Alexis y el negro lo empuja. El negro se ríe. El otro negro también. Sin dar la espalda se van. Cada vez me gustan menos los negros. Por mi madre que sí.

Alexis habla menos que otras veces. Y toma más. Entre él, yo, el Cao y Yovanoti —como le decimos ahora a Ihosvani— hemos bajado dos litros y el tercero está temblando. Queda otro más. Aquí, en la azotea de la casa del Cao, no hay tema: está cerrada con cerca Peerless y aunque uno se emborrache, nadie se cae. Entonces llaman al Cao desde la calle:

—Richard, Richard —grita una mujer. O dos.

Son dos: Niurka y Betty. El Cao les dice que suban. Ellas llegan: ya saben que los negros le dieron a Alexis, porque todo el barrio lo sabe. Ellas llegan con sed y empezamos el cuarto litro.

—¿Alguna de ustedes tiene algo? —les pregunto y se hacen las suecas. A estas dos les encanta hacerse las suecas—. No se me hagan las suecas —les digo.

—Me quedan dos parkisonil —dice Betty y se las pido. Son dos pastillas blancas, chiquiticas. Me dan ganas de tomarme una. Pero se las doy a Alexis, que se las baja con un buche de alcohol.

—A ver si no piensa más en los negros —digo yo.

—Yo les voy a pasar la cuenta —dice todavía Alexis y se acuesta en el piso, cierra los ojos, tiembla un poquito y empieza a viajar. El parkisonil es un cohete cuando cae arriba del alcohol.

Es de noche y como no hay sol, miro a la luna. No me gusta tanto, pero es mejor que no mirar nada. Betty sigue chupándomela y aunque la tengo tiesa y con la cabeza roja-roja no tengo ganas de venirme. A veces me pasa: es como si la tuviera inflada. Alexis sigue durmiendo en el suelo y el Cao se la está metiendo por el culo a Niurka mientras Yovanoti descansa. Me parece que está cantando bajito. Yo tengo en la mano la séptima botella de la jornada y me doy otro buche. De pronto se me quitan las ganas de que me la mamen y se la saco de la boca a Betty.

—Ponte en cuatro —le digo, y empiezo a metérsela en el culo, y pienso en películas que he visto donde un hombre se la mete por el culo a una mujer. Pero tampoco pasa nada: no me voy a venir esta noche—. Agarra tú, mi socio —le digo a Yovanoti y él viene y Betty se la mama.

Yo me pongo otra vez a mirar la luna, me doy otro buche más y me quedo dormido.

Cuando abro los ojos, veo el sol. Estoy solo en la azotea.

No sé por qué hay días que me gusta venir a la iglesia. No a rezar ni a pensar en Dios, porque no sé rezar ni aprendí nunca esa descarga de Dios y los santos y los ángeles. Es que me gusta venir. A mis padres ya no les importa que yo venga a la iglesia, porque eso ahora no es tan malo. Hasta hace dos o tres años sí era malo y entonces a ellos no les gustaba que yo me metiera aquí. Si tú no crees ni en tu madre, me decían. ¿Tú no sabes que eso nos perjudica? ¿Qué carajos vas a buscar a la iglesia entonces?, me preguntaban. Y yo alzaba los hombros: no sabía y todavía no lo sé. Bueno, sé algo: me gusta porque me siento tranquilo. Pero ni rezo ni pienso en Dios: nada más lo miro, clavado ahí.

Este carro sí que camina bien. El Kakín se pasa el día limpiándolo, afinándolo, poniéndole adornitos. Cuando el padre del Kakín está para el extranjero, él tiene el carro todo el día. Y a veces nos dice: Everybody, go to the beach, y todos nos vamos para la playa. Como hoy. Alexis sigue cabrón con la línea que le dieron los negros. No quiere ni meterse en el agua. Nada más toma ron y dice a cada rato: Me cago en la madre de esos negros. Yo, el Kakín, Yovanoti y el Cao sí nos metemos en el agua. Hoy el agua está riquísima. Salimos y tomamos un poco de ron. Volvemos a entrar. Volvemos a salir, tomamos más ron y entonces aparecen Vivi y Annia. Como ya hemos tomado bastante hablamos un rato. Annia nos dice que se va para la Yuma: ella y toda su familia. Una gente de una iglesia de Testigos de Jehová les consiguió la visa. Una vez a la semana ellos van a esa iglesia, cantan, rezan cantidad y la gente piensa que ellos creen muchísimo en todo eso y ya no fuman, ni toman, ni dicen malas palabras ni albergan ira en su corazón, como dice Annia. Con los encabronamientos que coge mi hermano, dice después. Bueno, no importa que ellos no crean en Jehová, si lo que ellos quieren es irse para la Yuma, igual que una pila de gentes que yo conozco. Yo creo que yo no. Dicen que allá hay de todo, pero que hay que trabajar con cojones. El Cao dice que él tampoco: con alcolifán y pastillas él vive bien en donde quiera. El Kakín sí: él quiere tener un carro suyo, de cinco velocidades, tracción doble, ocho cilindros, motor de petróleo, suspensión hidráulica: conoce ese carro como si ya fuera suyo. Alexis dice que él también: allá uno mata un negro y le regalan mil dólares. Está obsesionado con los negros.

Pero al que más le gusta la Yuma es a Yovanoti: siempre está hablando de eso, de lo bien que se vive allá, de su primo que es dueño de las carreras de carros de Miami y del otro primo suyo que se fue y a los dos meses empezó a mandarle cien dólares todos los meses a la madre, y del que fue cuñado suyo que tiene un restaurante creo que en Nueva Jersey. Él dice que si llega allá deja el alcohol y las pastillas y los pitos de mariguana y hasta el cigarro, para ganar mucho dinero. Y se toma otro buche de ron. Y habla otro poquito más.

Como hace dos días que no tomo pastillas hoy sí gozo. Vivi tiene un culito estrechito. Al principio uno cree que no le va a entrar, pero ella se abre bien, se hace cosquillas con el dedo y después respira profundo por la boca, y dice: Métemela. Y entonces uno empuja un poco y después se le va hasta el final. Lo malo es que quiero estar más rato sin venirme, pero me vengo rápido, y no se me vuelve a parar. Al Cao siempre se le para: le echó dos a Vivi y uno a Annia. No sé de dónde el Cao saca tanta leche. Si él casi nunca come. Alexis no quiso hacer nada. Él quiere una pastilla. Parece que para no aburrirse se hizo una paja y tomó más ron.

Alexis me dice:

—Mira —y enseña una tira de pastillas.

—¿De dónde coño tú sacaste eso, cabilla? —el Cao mira las pastillas, embobado.

—Se las robé a mi abuela.

El Cao se muere de la risa.

—¿Y si a la vieja le da una cosa, tú?

—Qué se muera. Total —dice Alexis y se traga dos, con un buche de alcohol.

Me da dos a mí y dos a Richard el Cao y dos a Yovanoti y guarda dos más para él.

Lo bueno de las pastillas es que uno casi no tiene que tomar más alcohol. Ellas te multiplican el que tienes en la barriga. Creo que por diez. Además son buenas porque si no estás borracho te dan ganas de hablar, de templar, de oír música. Bueno, un rato. Alexis empieza a hablar y me dice:

—Me hace falta que me prestes el hierro del viejo tuyo.

El Cao se vuelve a morir de la risa:

—¿Por cien cañas de mierda te vas a echar a los negros?

—Por cien cañas y por hijoeputas que son esos negros maricones de mierda del recoño de su madre. Me hace falta la pistola —me dice.

—Tú estás loco, Alexis —le digo.

—Loco pinga. ¿Me la vas a prestar o no?

—Eso es un lío.

—Ningún lío. La coges por la noche y en tres horas se la devolvemos.

—Pero tú ni sabes dónde viven los negros.

—Ya lo averigüé. Dónde viven, dónde toman cerveza, dónde juegan gallos, dónde apuntan a la bolita, dónde fuman mariguana, dónde roban gallinas. Son dos negros muertos. Préstame la singá pistola. Mira —y se mete una mano en el bolsillo y enseña seis balas.

Alexis se toma otro trago de ron con las dos pastillas que le quedan.

—Tú estás loco Alexis —le digo, pero creo que no me oye.

Yovanotti consiguió una película y vamos a verla al video de su cuarto. Primero salen dos rubias. Parece que llegan del trabajo, porque traen carteras y eso. Pero enseguida empiezan a encuerarse una a la otra y revientan después tremenda tortilla. Pero cuando más embulladas están, llega una mulata, las desaparta con un empujón y se suma a la actividad. La mulata tiene un bollo rojo y casi sin pelos que debe pesar como diez libras. Las dos rubias maman toda a la mulata, hasta que una de ellas saca un consolador y se lo amarra a la cintura. Entonces se lo mete a la mulata, hasta que se viene. Mientras todo eso pasaba, el Cao fue el primero que se sacó el rabo y empezó a hacerse la paja. Después yo. Después Alexis. Después Yovanotti. Y también la otra rubia, para no quedarse sin hacer nada, empezó a hacerse su paja. Lo malo de todo esto es la peste a leche que hay ahora en el cuarto. Yo me quedo pensando en el bollo de la mulata. Un rato nada más. Porque empezó otra película y el Cao sacó una botella de alcohol.

Me despierto de noche. Creo que todavía estoy en el cuarto de Yovanoti. Alexis sigue durmiendo, en la cama. El Cao y Yovanoti se fueron. La que está entre Alexis y yo es la rubia Vanessa. Vanessa está encuera y también está durmiendo. Me extraña, porque Vanessa nunca se pone a templar con nosotros. Dice que nosotros somos unos salvajes y que dejamos marcas y que ella lo que quiere es un yuma que le dé dólares y la ponga a vivir en París. No sé por qué la tiene cogida con París. Pero es Vanessa, y la verdad es que está riquísima. Tiene un mechoncito de pelo rubio sobre el bollo gordo, y dos tetas más ricas todavía. De pronto se me para. Toco a Vanessa, pero ni se mueve. Le meto un dedo y siento que tiene mojada toda la raja. Parece que es leche. Me paso el dedo por el rabo, para mojarlo. Entonces se la meto. Ella sigue igual. ¿Con qué cogió esa nota? Yo sigo metiéndosela hasta que me aburro y se la saco. Entonces le chupo un poco las tetas. Ella se ríe, dormida, y yo se la vuelvo a meter y entonces sí me vengo. Pero no mucho.

Miro por la ventana y veo que está lloviendo. No me había dado cuenta. No sé qué hora es. Debe ser muy tarde porque tengo un poco de hambre. En el piso descubro unos papelitos quemados. Claro, seguro que fumamos mariguana. Pero no me acuerdo. En un litro quedan tres dedos de ron. Me lo tomo para calmar el hambre y me vuelvo a acostar. Pero antes le chupo otro ratico las tetas a Vanessa, pensando en el bollo de la mulata.

Como el Kakín no aparece nos vamos para la costa y el agua está riquísima. Aquí lo malo son las piedras en el fondo. Una vez por poco me quedo sin cabeza. Claro, me tiré borracho. Todavía se me ve la cicatriz: dieciséis puntos me dieron, y como estaba tan borracho no me cogió la anestesia. Mejor ni acordarse de eso. Por eso me tomo otro buche de ron y me pongo a oír al Cao que habla como una cabrona cotorra:

—Entonces me le acerqué al yuma y le dije: ¿Mister, guat yu guan? ¿Grils, rum, tobaco, marijuana? Y el tipo medio que se asustó. Como era rubiecito y rosadito se puso colorao. Nosing, nosing, me dijo y yo le dije: No problem, mister, yo tengo lo que yu guan. Y el tipo nosing, nosing, pero ya el Yovanoti estaba detrás de él y ahí mismo le arrié el avión y el Yova le sopló otro por el tronco de la oreja y yo agarré la mochila y le di una patada en los cojones que creo que le saqué uno por una oreja. Por mi madre que sí. Entonces echamos tremendo patín y cuando me viré, como a la cuadra, vi al tipo todavía revolcándose en el suelo, y entonces seguimos despacito. Registramos la mochila y empezamos a botar mierdas, hasta que encontré la cartera y descubrimos que el gallo era alemán. ¿Y ustedes saben cuánto dinero tenía? Diez miserables fulas. El Yovanoti me tuvo que aguantar, porque lo que me dieron ganas fue de ir a darle dos patadas más. ¿Tú sabes lo que es venir de Alemania y andar con diez dólares arriba? Pero, bueno, con eso compramos estos litros...

Nos reímos cantidad. Y tomamos más ron. Yovanoti dijo:

—Brindemos por la solidaridad del pueblo alemán con el pueblo cubano —y tomamos más.

Alexis no tomó esta vez, y me dijo:

—¿Por fin vas a conseguirme el hierro de tu padre?

—¿Sigues con esa descarga?

—¿Me lo vas a conseguir o no?

—Coño, Alexis, tú sabes que el tipo no suelta la fuca ni cuando va a cagar.

—¿Y duerme con ella?

—Claro que no.

—Entonces.

Alexis se ríe cuando ve la pistola. Es una Makaró y está tan limpiecita que parece nueva. Se la doy y él la mira y la mira. A él sí le gustan esos hierros. A mí no. El Cao y Yovanoti también la miran y dicen:

—Qué linda está.

Alexis saca el cargador y quita las balas. Pone las suyas, una a una y dice:

—Mañana el mundo debería hacerme un homenaje. Va a haber dos negros menos. Vamos —dice y salimos. Pero antes nos damos dos buches de ron. O tres.

Alexis dice:

—Seguro están ahí —y nos enseña la casa—. Ahí es donde toman cerveza.

Y nos ponemos a esperar. Nadie habla. Mientras esperamos, yo me pongo a mirar a la luna. Hoy está redonda, y alumbra cantidad. Yovanoti se está fumando un cigarro atrás del otro. Richard el Cao se sentó en el suelo y está cantando bajito. Alexis nada más que hace mirar la casa, hasta que dice:

—Ahí están los singaos esos.

Los dos negros salen y cogen para la otra esquina. Nosotros salimos detrás de ellos, sin apurarnos. Doblamos en la esquina y los vemos frente a una casa, mirando con disimulo para adentro. Seguro que van a dar un palo ahí. Todos los negros son iguales. Bueno, casi todos. Mi papá dice que no todos los negros son ladrones, pero que todos los ladrones son negros. Y también dice que los negros tienen cinco sentidos, igual que los blancos. Pero tienen dos para la música y tres para el robo. Él se ríe muchísimo cuando hace esos chistes y cuando habla de los negros que han cogido presos. Cuando están presos, dice él, esos negros ya no son tan duros.

Nosotros seguimos por la otra acera y cuando nos acercamos a los negros ellos embarajan, y encienden un cigarro. Aunque hay mucha luna parece que los negros no nos reconocen. Cuando estamos frente a ellos les vamos para arriba y Alexis saca el hierro. El negro del cuchillo se da cuenta primero. Qué negro más ratón. Se manda a correr y eso le cuesta la vida: Alexis le suelta un plomazo y se cae en el piso. El tipo empieza a revolcarse, como un perro con rabia y Yovanoti y yo empezamos a darle patadas en el suelo y a gritar: Negro maricón, cogiste miedo, eh, negro maricón. Hasta que el negro se pone a temblar rarísimo y por fin se queda tieso, con un pedazo de lengua para afuera. El otro negro se había quedado congelado, viendo cómo su socio se moría completo. Alexis sigue delante de él y le dice:

—Ahora sí me vas a pagar mis cien pesos, ¿verdad? —y le da con la fuca a la nariz.

—Coño, blanco, no hay que ponerse así —le dice y se mete la mano en el bolsillo.

—Cuidado —le grita entonces el Cao y Alexis no lo piensa más: le mete un balazo en la cabeza. La cabeza del negro se fue para atrás y explotó. Hasta a mí me salpica con la sangre. Es casi negra, como la del perro, aunque tiene puntos blancos. Entonces el negro se cae y Alexis se agacha y le dice, aunque creo que el tipo ya no oye: Tú ves lo que les pasa a los negros guapitos como tú y tu socio. Y le saca la mano del bolsillo. El negro no tenía pistola ese día, sino un fajo de pesos: más de quinientos.

Como la gente de la cuadra ya había empezado a gritar y a asomarse, nos mandamos a correr. Entonces fue que se jodió la cosa: por la esquina aparecieron dos policías y Alexis ni lo pensó. Nunca lo piensa. Y con la puntería que tiene. Les tiró y tumbó a uno, y el otro se mandó a correr. Nosotros nos fuimos por la otra esquina y no salió más nadie a caernos atrás.

Si uno mata a dos negros delincuentes se busca un lío. Pero si se echa a un policía la cosa sí que se pone mala mala. Nosotros lo sabíamos bien, y por eso todo el mundo dijo que sí cuando el Cao habló:

—Vamos a llevarnos una lancha en el río e ir echando para la Yuma porque esto está malo malo. Esto me pasa por andar con comemierdas como este —y le quitó la pistola a Alexis. Alexis fue a protestar y el Cao le dijo: Cállate o te callo.

Ahora hace dos horas que estoy mirando al sol. Me gusta mirar al sol. Yo puedo mirar al sol, sin cerrar los párpados, con la pupila intacta, sin lágrimas. Hace dos horas que se le acabó el petróleo a la lancha y más de cuatro que no tenemos agua. Hace por lo menos una hora que Alexis se cayó por la borda, cuando fue a tomar agua de mar, y no volvió a salir. Dice Yovanoti que seguro lo agarró un tiburón, y entonces se puso a llorar y a decir: Me alegro, me alegro, y a escupir hacia el mar. A mí no me gustó eso. Creo que Alexis era mi mejor amigo.

Nunca me había preocupado tanto por las horas. Dice Richard el Cao que en dos horas ya oscurece y que eso es mejor. Yo no sé si es mejor. Sin agua y sin comida y sin ron, en el medio del mar, nada es mejor. Y con esta peste a vómito y a mierda. Si no viene un guardacosta americano estamos jodidos. Y si viene uno cubano estamos más jodidos. Entonces me pregunto: ¿qué cojones hago yo arriba de esta lancha?, y me dan ganas de tirarme al agua, como Alexis, pero me aguanto.

Se hace de noche y me quedo dormido.

El sol está del carajo. Me duele un poco la cabeza. Me da mucho sueño. Yovanoti hace rato que no habla de lo que va a hacer cuando llegue a la Yuma. Ha vomitado tanto que ya no vomita. Nada más suelta una saliva verde. El Cao dice que pensemos en cosas buenas, pero que no pensemos en que tenemos sed. Eso es más difícil. Yo pienso un rato que le estoy chupando las tetas a la rubia Vanessa y después pienso otro rato que estoy en la iglesia. Todavía después pienso en el bollo de la mulata de la película. Y de verdad que me siento mejor, porque casi se me para y todo. Cuando el Cao vuelve a hablar dice:

—Ahorita es de noche otra vez.

Yovanoti empieza llorar y el Cao le da dos galletas. Para que se calme. Yovanoti vomita un poquito más. Esta noche no hay mucha luna y no veo nada ni miro nada.

Cuando me despierto veo el sol y veo el helicóptero. No parece de la policía cubana. Desde allá arriba, con una bocina, gritan algo en inglés. Cuando miro la lancha nada más veo al Cao, tirado, creo que desmayado. Yovanoti no está por ningún lado. Precisamente él, que era el que más quería ir a vivir a Miami. Mala suerte. Qué falta me hace ahora darme un buche de ron. Le echo agua en la cara y el Cao se despierta, pero no se levanta.

—Nos salvamos —le digo, y otra vez tengo mucho sueño, pero abro bien los ojos y me pongo a mirar al sol.

SI DE CASUALIDAD VES AL ENANO

PACO IGNACIO TAIBO II

I

Cuando viste al enano en el aeropuerto, te pareció un personaje entrañable, con el encanto pinche y la delicadeza de las muñecas de porcelana. Tuviste que hacer un esfuerzo para recordar que te habían dicho que era un tremendo hijoeputa y reverendo hijo de la chingada.

La verdad es que no lo parecía, con su fino bigote, su cara aniñada, su traje gris eléctrico azuloso, sus botas negras de tacón cubano.

El enano fumaba sentado encima de su maletón verde.

Te miró, y te obligó a hundir la nariz en el periódico arrugado que habías leído una docena de veces.

En las afueras del aeropuerto de Asturias estaba lloviendo, adentro sin embargo hacía un calor bochornoso, pleno de humedades.

El enano saltó de su maleta, dio un par de pasos bailarines, llegó hasta ti y tirando de la pernera del pantalón para obligarte a mirarlo, preguntó:

—¿Usted es el pendejo periodista mexicano que quiere que le dé una entrevista?

Miraste hacia muy abajo. El tipo tenía una sonrisa sardónica.

—No. Soy mexicano y periodista, pero no le he pedido a nadie una entrevista, estoy de vacaciones con una talachita de misión especial, compadre.

—Mejor ni te me arrimes, güey, porque le voy a comer las entrañas a tu madre, te voy a sacar los ojos y le voy a tirar tus güevos a los perros —dijo el enano, y esbozó una sonrisa angelical.

Los viajes transoceánicos producen a veces, en la tierra de destino, una potente sensación de irrealidad, que se prolonga al menos un par de horas. Para alguien como tú, al que la distancia entre los asientos de los aviones produce enormes sufrimientos, la sensación de irrealidad se suma a un período de desencogimiento, en el que tu metro noventa y dos se despliega nuevamente. Irreal o no, este retorno a la vida y tan a la mala fue tan brusco que no te costó mucho producir una mueca lugosiana y decirle al pinche enano:

—Cachito de machito, si no fuera porque es pecado pegarle a menores, te hacía mierda en este instante. Y ya más profesional, ¿por qué tendría que hacerte una entrevista? Yo vine hasta Asturias para cubrir el partido de homenaje de Hugo Sánchez, para tomar mucha sidra y oír folk celta y la verdad, mamoncete, pequeño culero, no te veo de futbolista, de sidrero, ni de “folki”.

—No diga que no se lo advertí, paisano. Soy más cabrón que chaparro.

—En mi pueblo a los enanos los usamos para sostener los libros en las estanterías, güey.

Dijiste, y le diste la espalda con relativa elegancia para ir a comprar Cohibas en el estanco de tabaco.

Horas más tarde abrías los ojos en la Cruz Roja de Avilés y una monja, o una asturiana budista, o una enfermera marchosa, nunca podrías precisarlo en los futuros recuerdos, te preguntó algo raro:

—¿Sabe usted su número de pasaporte? ¿Tiene dni?

Cerraste los ojos.

Reconstruyendo días más tarde, que es ese el oficio del periodista, devolver al presente las historias llenándolas de orden y concierto, habrías de saber que cuando te diste la vuelta, el enano te había sorrajado, con pericia de beisbolista, una lata de Pepsicola en la nuca, con tal violencia y puntería, que te había abierto una rajada de cuatro centímetros, causando una conmoción cerebral que te envió directamente al suelo desmayado. Luego había salido del aeropuerto impune, trepado a un coche y desaparecido.

Suerte de los enanos, que provocan tras sus actos un compás de espera del que otros humanos normales no gozan. Total, que el muy hijo de la chingada se había ido tan tranquilo, ante el estupor de un par de guardias civiles, que no es que sean muy rápidos de reflejos en lo normal pero que, ante lo sorprendente, se volvieron más lentos, negándose a aumentar su mala fama deteniendo a un niño.

En la Cruz Roja de Avilés te revisó un médico que fumaba un puro, y que dejando caer un poco de ceniza sobre la herida, declaró que, si no conmocionabas de nuevo en la próxima tarde, no habría peligro.

II

Asturias tiene más verdes que los que tu abuelo había descrito y el mar aparece, verde oscuro, lleno de espuma, de vez en cuando, al pie de las montañas. En el hotel de Gijón te recibieron con palmadas en la espalda, como si ser mexicano diera puntos extra y en un par de horas habías logrado comunicarte con el diario y recibir respuesta.

Tu director te regañaba dulcemente: “Pendejo, concéntrate en el partido, te advertimos que el enano ese era un culero, ojete y cabrón de mucho cuidado. Por cierto, si te lo encuentras de casualidad no le preguntes sobre el dinero que lava para el expresidente, solo dile que si sabe algo del robo del penacho de Moctezuma. Consigue una buena entrevista con Hugo y bebe mucho anís”.

En el bar del hotel, donde te habían adoptado de inmediato, te informaron que el anís era una bebida de maricones, no de periodistas mexicanos, y que en último caso era mejor el anís del mono que el de la asturiana. De pasada te informaron que había un enano mexicano en el 407, que era “cojonudo, de puta madre, tío”.

Por culpa del anís, te tomó por sorpresa la aparición del enano, que al influjo del vapor etílico se materializó en el bar a tu lado y pidió un tequila doble.

—El penacho de Moctezuma mide dos metros y medio extendido, y está hecho de plumas de quetzal, con canutillos de oro y adornos de lapislázuli. Lo tenían en un museo en Viena y fue robado hace unos meses… Usted no sabe nada del asunto, ¿verdad?

—Yo le tengo un pinche asco a los reyes aztecas… Me dan vómito esos güeyes… Yo tengo sangre azul europea, no me junto con nacos, lástima que Hernán Cortés no se los chingó a todos. Me pela el nabo Moctezuma y me lo pelan Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl —dijo el enano poniendo cara de asco.

El decimosexto de sangre tarasca que corría por tus venas se sublevó, ningún pinche enano iba a insultar a un rey poeta.

—En México se dice que usted además de ser enano, se dedica a ser guardaespaldas financiero de ese expresidente que anda prófugo por ladrón. Perdón, con su pinche estatura, usted no llega a guardaespaldas, a lo mucho a guardanalgas.

El enano se rio, los parroquianos del bar lo corearon. Tú soltaste una carcajada aún más potente.

Malo, porque el enano aprovechó para izarse en su taburete y clavarte un tenedor en la mano.

—Perdón —dijo y se fue tan tranquilo.

El médico de la Cruz Roja de Gijón que se parecía al de Avilés, aunque no fumaba puro, resumió sin piedad:

—Más vale que escriba usted con la zurda, o sea periodista de radio, porque esta mano la va a tener muy jodida durante un par de meses.

El fax del dire fue aún más demoledor:

Te dijimos que te cuidaras del enano, que era un soberano pendejo, culero y sádico satánico. Si te lo encuentras no le vayas a preguntar sobre las relaciones de nuestro expresidente y el banco de Santander y qué tiene que ver él con eso. Lo tuyo es el fútbol, compadre, el seguro médico no cruza el océano. La nota que mandaste sobre un enano salinista que agrede a periodista en Gijón, ni la publicamos, para no quedar en ridículo.

III

Dos días más tarde te encontraste al enano en el espigón con el que cierra el puerto deportivo. Tú ibas tarareando habaneras y el enano estaba sentado en un banco, muy elegante, incluso perfumado, jugueteando con un pequeño bastón.

—Quihúbole, grandote, ¿no te aburres de que te esté partiendo la madre a cada rato?

Lo miraste fijamente. Era la viva imagen del niño Jesús de Praga, el de las estampitas, pero con bigotito franquista.

—¿Cuáles son las cuentas del Banco de Santander que maneja usted para el ladrón de su jefe? —preguntaste, más que por obtener una respuesta, por respeto al oficio de periodista que llevabas en las venas.

El enano saltó del banquito, tomó firmemente el bastón y, tirando del puño, desenvainó un estilete.

—Voy a hacer tacos de carnitas contigo, güey —dijo lanzando mandobles.

Sentiste cómo el acero cortaba la camisa y la sangre brotaba. En un reflejo basquetbolístico tomaste el brazo armado del enano y alzándolo como si fuera una bola, lo lanzaste al agua.

La herida era superficial, pero no te libraste de los puntos de sutura y de una inyección antitetánica, a más de las risas de una enfermera un poco puta. Ni siquiera informaste al diario de este último encuentro con el chaparrito.

IV

El partido de homenaje a Hugo Sánchez salió mal, llovía a mares, a Hugo lo expulsaron por escupirle al portero del Sporting y tú te dedicaste a partir del segundo tiempo a informarle al personal que tu abuelo era de Gijón y que a los mexicanos de bien no les gustaba eso de escupir a los porteros.

Afortunadamente el enano, aunque era pequeño, parece ser que no sabía nadar.

QUEMA

MARÍA INÉS KRIMER

¿POR QUÉ siempre te enganchás con un psicópata? No te podés sacar la pregunta de la cabeza mientras metés en el bolso el paquete de velas. Al salir del chino, el neón te ilumina con el juego de luces y sombras, centellea como la autopista, allá lejos. Girás, no hay nadie, despegás unos diarios de la suela de la zapatilla. Desde el atentado, los vecinos queman gomas en las esquinas, ves las luces abrirse paso, mientras los autos esperan la carga de combustible. Seguís hasta el edificio de ladrillos, el policía chatea con dedos veloces. Te detenés un momento en la esquina, qué buscás, Marcia, en las veredas mal iluminadas, en las caras que cruzás por las calles. El insomnio que sobrevino a la separación de Leo, no podés evitarlo, te obliga a deambular una, dos horas después de la cena, siempre la misma estrategia hasta cansarte. Fue en una de esas rondas, ¿te acordás?, cuando viste el cartel con letras rojas que decía: “Cross Fire”, el nombre te llamó la atención de inmediato. El gimnasio estaba en un primer piso, con la puerta adornada por el aviso de una bebida energizante. No dudaste en gastar tus últimos ahorros en zapatillas con cámara de aire ni en el top que te aseguraría pectorales marcados en pocas semanas.

Subís. Adelante están las cintas para correr, bicicletas fijas y dorsaleras, y al costado, un bar con mesas de fórmica y unas medialunas que agonizan debajo de una campana de vidrio. La chica de la mesa de entradas se apantalla con un folleto. “Calor”, te dice. “Para morirse”, contestás, mientras un gato se escurre entre tus piernas. Entrás a la sala de Aerobics. El espejo está rajado y una mirada rápida —estás acostumbrada a las miradas rápidas— confirma la humedad que se filtra por los zócalos, la pintura descascarada. La clase de esa noche tiene más gente que de costumbre, te explica la chica de la mesa de entradas, porque desde el atentado hay cortes y tuvimos que suspender varias. Está por empezar, te apura. Separás una colchoneta, la acercás a la ventana mientras sonreís a una mujer con uñas nacaradas que estira los brazos en la barra. La seguís con la mirada cuando se incorpora y se instala cerca de la tarima, busca un buen lugar, pensás. Un chico con short y remera fucsia llega a último momento y se ubica en la primera fila.

El profesor deja un esqueleto cerca del espejo.

—Corran —dice.

Le sacás unos metros al chico y a la mujer de uñas nacaradas, no podés con el genio, vos siempre adelante, al volver a cruzarlos disminuís la velocidad, no está bien sacar ventaja en las primeras clases. Pese al volumen de la música, escuchás los bocinazos de la calle, el roce de las zapatillas, el tintineo de unas llaves dentro de una riñonera, el click del encendedor de Leo todo el tiempo en tu cabeza. Estás en la segunda vuelta cuando la música se corta. El profesor le da unos golpecitos al equipo —sí, un equipo monstruoso, negro, colgado del espejo—. Él espera unos segundos, vacila un momento y ordena:

—Mancuernas.

Agarra un par de tres kilos mientras explica que los bíceps se trabajan con sobrecarga para lograr un efecto durarero, no es ninguna novedad para vos, Marcia, ni tampoco las series de veinte insistencias cada una que hacías en el Megatlon del centro. Escuchás las respiraciones acompasadas, el subir y bajar de los brazos, el zumbido de las paletas, todo resuena amplificado por los ruidos que vienen de afuera. Sostenés la barra a la altura de los hombros, las muñecas alineadas, los codos pegados al cuerpo: si te inclinás hacia delante o te movés hacia los lados estás usando otros músculos del cuerpo. Las luces se apagan de golpe. “Otro corte”, dice alguien. El profesor enciende una linterna, inclina el haz hacia abajo. “Al piso”, ordena. Ahora el esqueleto no es blanco sino amarillo, saluda tu reflejo mientras estirás los brazos hasta alcanzar una colchoneta. El olor a gomas quemadas te recuerda las fogatas de tu infancia, la leña que apilabas en medio de la calle. El fuego primero era lento, después más intenso y más tarde se elevaba impulsado por los golpes del viento.

Te acostás y corregís la postura: la cabeza relajada, la mirada a cuarenta y cinco grados, el mentón separado del cuerpo. Tu dedo recorre los músculos de la panza, esa rutina, estás segura, hará efecto en poco tiempo. Hay quejas, deserciones, pero vos no te podés permitir aflojar ni un segundo, Marcia, tenés que cansar el miedo. Las uñas nacaradas buscan la botella de agua, el chico del short se acomoda el pelo mientras el profesor grita: “Quema, quema”. Ves una silueta acercarse en la oscuridad hasta encontrar una colchoneta vacía. Sentís un olor espeso, ácido, seguido de un suspiro, como si la recién llegada viniera de lejos y le hubiera costado encontrar un lugar en la sala. El profesor insiste, que siga, que no pare, no pensés, Marcia, la noche del atentado te despertó la sirena de una ambulancia y después no pudiste dormir y cuando lo lograste, ya de madrugada, soñaste con el crepitar de las llamas, la casa boqueando en busca de aire. Cada tanto estallaba un fogonazo y las mangueras se dirigían hacia las ventanas mientras volaba una lluvia de chispas y se ensanchaba una columna de humo que subía hasta el cielo.

—Duele —dice la voz.

—¿Qué?

—La piel, cuando se quema.

Te preguntás si esa voz es un anuncio de lo que te espera, si terminarás hablando con una desconocida en un gimnasio de mala muerte. Cuando te mudaste, después del atentado, dejaste de vernos, como si nosotras no nos diéramos cuenta. Te advertimos que Leo no era de fiar, eso de andar con los fierros, en cualquier momento terminabas como un pollo al espiedo, pero vos, la testaruda de siempre. ¿Acaso pretendías que atravesáramos la ciudad para tomar un café entre taxistas que comentaban un Boca-River? Te fuiste al culo del mundo, te reprochamos, ignorando la banal excusa del alquiler, como si no supiéramos que fueron las amenazas de Leo las que te obligaron a dejar el departamento y mudarte tan lejos del centro, como si esa distancia ahogara el click del encendedor u ocultara las mangas largas que usaste todo el verano para tapar los moretones de los brazos.

Ahora levantás una pierna hasta formar un ángulo recto, y cuando girás para comprobar la perfección del ángulo, ves que la mujer de la colchoneta se seca la frente con la palma de la mano. Cuando se incorpora, la linterna ilumina una oreja oscura, como un higo chamuscado. Intentás seguir la rutina, pero no podés, esa oreja, estás segura, es otra advertencia. Cerrás los ojos para no ver las llamas, el calor igual quema. ¿Cansaste el miedo, acaso? ¿Qué vas a hacer con ese miedo? La puerta quedó entreabierta y hay un silencio roto por la voz del profesor y el ruido de la autopista que se escucha, allá lejos. En el momento en que la oreja desaparece, la luz vuelve. Hay aplausos, gritos de entusiasmo. La mujer de uñas nacaradas destapa la botella de agua mineral, toma otro sorbo, mientras el chico se acomoda el short en el espejo. Mirás la colchoneta vacía. Hay una gasa amarilla pegada en la cuerina.

Al salir del gimnasio tropezás con el esqueleto, te estremece el tintineo de los huesos; con un movimiento involuntario sacudís el polvillo blanco de la remera. Bajás a la noche cerrada entre las risas y las voces que festejan el final del esfuerzo. Ves a lo lejos los destellos de la autopista, suspendida entre luces doradas. Imaginás a Leo mirando una y otra vez su gorro desteñido, un detalle horrible, pero a él le perdonás todo, cambiás de canal cada vez que aparece con la cabeza gacha y el chaleco antibalas.

Las sombras de la noche te protegen y caminás con el cuerpo flojo, distendido. Sonreís a un viejo que pasea un caniche; al estirar la mano el perro te sale al cruce, te chucea. Seguís hasta el edificio de ladrillos.

“¿Pasó algo?”, preguntás.

El policía aparta los ojos de la pantalla.

“Parece que un hombre quemó a su mujer”.

“¿Y cómo está?”.

Él encoge los hombros.

¿Por qué siempre te enganchás con un psicópata? No te podés sacar esa pregunta de la cabeza mientras apurás el paso, te detenés en una esquina. Doblás la pierna para sacar la caca del perro incrustada en la suela de la zapatilla. Te limpiás los dedos en la calza. Al llegar, tu mano tiembla al abrir la puerta del ascensor. Ponés la llave en la cerradura. Te sorprende que haya luz adentro, por el corte, Marcia, olvidaste apagarla.

CON TINTA SANGRE

JUAN SASTURAIN

La escribiré con sangre / con tinta sangre / del corazón.

BENITO DE JESÚS, “Nuestro juramento”,

bolero cantado por Julio Jaramillo

EN TU RECUERDO es más fuerte o cercano el sonido del mar, el Caribe se mueve en la oscuridad, es algo vivo, un gran animal echado que murmura y se agita en sueños más allá del malecón o a los pies de la terraza del club donde ella dice:

—Piensa que es el mismo mar, chico. En New Orleans o aquí...

—No es lo mismo —porfías—. Eso pasa solamente en los mapas.

—No entiendo los mapas.

—Son una cosa grande y celeste con algunas excepciones...

En el recuerdo, ella ríe y brillan sus dientes en la penumbra. No hay tantas luces como ahora, Santa Bárbara está más oscura y vacía en la memoria, hay rachas de olores violentos a pantano, las estrellas son bajas, el espacio abierto desparrama las voces y la música se deja llevar de un lado a otro de la isla.